標題

- 臺灣文學英譯叢刊(No.38):楊逵專輯

- 臺灣師大歷史學報第55期

- 清華學報第46卷第2期

- 新史學第27卷第2期

- 文與哲第28期

- 民俗曲藝第192期

- 東吳歷史學報第35期

- 臺灣史料研究第47號

- 歷史臺灣第11期

- 臺灣文學學報第28期

- 興大人文學報第56期

- 東亞觀念史集刊第9期

- 嶺南學報復刊第4輯

- 鏡花水月:中國古代美術考古與佛教藝術的探討

- 鄧小平:革命人生

- 祖師的族譜:明清白蓮教社會歷史調查之一

- 論嘗試文

- 史料與法史學

- 前朝夢憶:張岱的浮華與蒼涼

- 重起爐灶:遷臺初期的《中央日報》(1949-1953)

- 光復與佔領──國民政府對臺灣的軍事接收

- 早田文藏──臺灣植物大命名時代

- 前線島嶼——冷戰下的金門

- 戰爭與陰謀:田中義一

- 論戴震與章學誠:清代中期學術思想史研究(修訂二版)

- 聞一多的原始主義

- 2014年海峽兩岸學術研討會:邊疆研究論文集

- 文體序說三種

- 歷代短篇小說選

- 槐聚心史──錢鍾書的自我及其微世界(修訂一版)

- 柯慶明論文學

- 道家倫理學:理論與實踐

- 中外詞學碩博士論文索引(1935-2011)

- 二二八事件期間上海、南京、臺灣報紙資料選輯(一套2冊)

- 周易本義

- 古玉新釋——歷代玉器小品文集

- 上黨佛化史論稿

- 晉城佛教金石錄(一套2冊)

- 洪金富校定本元典章(全4冊)

- 清代琉球史料彙編——軍機處檔奏摺錄副(一套2冊)

- 越界——香港跨境村莊及文化遺產

- 昆曲史話

- 東北流域文明研究

- 學海堂與漢宋學之浙粵遞嬗

- 秦漢奴婢的法律地位

- 趙紫陽文集(1980–1989)(一套4冊)

- 中國古典小說

- 晚清日本駐華領事報告編譯(共6冊)

- 「満洲国」公的機関収蔵図書目録(一套9冊)

- 箜篌の研究:東アジアの寺院荘厳と絃楽器

- 漢魏晋南北朝時代の都城と陵墓の研究

- 「満洲移民」の歴史と記憶:一開拓団内のライフヒストリーからみるその多声性

- 総力戦体制下の満洲農業移民

- 戒厳令下の文学——臺湾作家.陳映真文集

- Elusive Refuge: Chinese Migrants in the Cold War

- Middle Kingdom and Empire of the Rising Sun: Sino-Japanese Relations, Past and Present

- Intellectual Activism in Knowledge Organization: A Hermeneutic Study of the Seven Epitomes

- Celestial Masters: History and Ritual in Early Daoist Communities

- A Book to Burn and a Book to Keep (Hidden) : Selected Writings

- Mirage: An Anonymous Novel

- Strategic Coupling: East Asian Industrial Transformation in the New Global Economy

- Roaming into the Beyond: Representations of Xian Immortality in Early Medieval Chinese Verse

- Feng Youlan and Twentieth Century China: An Intellectual Biography

臺灣文學英譯叢刊(No.38):楊逵專輯

標題:

臺灣文學英譯叢刊(No.38):楊逵專輯

時間:

2016年7月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

內容簡介:

Spring Sunlight Can't be Shuttered 春光關不住(Translated by Bert M. Scruggs)

The Newspaper Carrier 新聞配達夫(Translated by Robert Backus)

A Model Village 模範村(Translated by John Balcom)

Village without a Doctor 無醫村(Translated by Yingtsih Hwang)

Behind the Increases in Production-The Story of an Easy-going Old Man 增產の蔭に-吞氣のな爺さんの話(Translated by Jon B. Reed)

Clay Dolls 泥人形(Translated by Christopher Ahn)

Water Buffalo 水牛(Translated by Bert M. Scruggs)

An Arranged Marriage for Mother Goose 鵞鳥の嫁入(Translated by Jon B. Reed)

系統號:

P-008115

臺灣師大歷史學報第55期

清華學報第46卷第2期

標題:

清華學報第46卷第2期

時間:

2016年6月

出版單位:

新竹:國立清華大學

內容簡介:

From Seepages to Oilfields: Technology, Institution Building, and China's Early Petroleum Enterprises, 1914-1945(王憲群)

秦漢時代的鞫獄措施及其相關問題探究(陳炫瑋)

明代皇帝的詩歌創作與傳播——以明太祖、仁宗、宣宗、世宗為論述中心(連文萍)

明末清初西方世界地圖的在地化:熊明遇「坤輿萬國全圖」與熊人霖「輿地全圖」考析(徐光臺)

論臺閩語「微量」構式〔無啥物X〕——等級模式和語法化(蘇建唐)

系統號:

P-007999

新史學第27卷第2期

標題:

新史學第27卷第2期

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:《新史學》雜誌社

內容簡介:

【論著】

破冤氣與回天意──濟王爭議與南宋後期政治(1225-1275)(方震華)

文人、和尚與皇帝──明清南京棲霞山的文化形塑與景觀政治(胡簫白)

維新、經世與士人辦報──以杭州《經世報》(1897-1898)為個案再論維新報刊史(徐佳貴)

根茲巴羅風景畫研究的變遷及其意義──一個藝術史學史的考察(謝佳娟)

【書評】

評山田美香,《日本植民地‧占領下の少年犯罪──臺湾を中心に》(林政佑)

評Stephen Banks, Informal Justice in England and Wales, 1760-1914: The Courts of Popular Opinion(韓蕾)

系統號:

P-007986

文與哲第28期

標題:

文與哲第28期

時間:

2016年6月

出版單位:

高雄:國立中山大學中國文學系

內容簡介:

觀與被觀之間──魏晉人物品藻觀視活動的雙重性內涵與權力移轉(王岫林)

新舊典範的交鋒──《毛詩注疏》與《詩集傳》之比較研究(黃忠慎)

論宋代經史學發展之類型、樣態、取徑、議題與其所形成之特殊之文獻之學(戴景賢)

黃久庵論「意」及其於陽明後學的意義(侯潔之)

歷解式與結構化的對話──譚家哲《論語平解》的詮釋風貌及其反思(吳冠宏)

【跨文化視域:莊子專輯】

曲通三統?關於現代政治的規範性弔詭(何乏筆)

《莊子》「兩行」的思維模式及倫理意涵(林明照)

文如其人──孟子與莊子的文風與聖人觀比較(楊雅雯)

「不齊之齊」與「氣韻」(Aura)──從王船山《莊子解》談莊子齊物思 想的美學政治意涵(劉滄龍)

《莊子》的美學工夫、哲學修養與倫理政治的轉化──與孟柯(Christoph Menke)的跨文化對話(賴錫三)

系統號:

P-008091

民俗曲藝第192期

東吳歷史學報第35期

臺灣史料研究第47號

歷史臺灣第11期

標題:

歷史臺灣第11期

時間:

2016年5月

出版單位:

臺南:國立臺灣歷史博物館

報導者:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

本期專題:戰爭與臺灣社會(續號)

【專題論文】

「殖民地戰爭」與在臺日本軍隊(進藤正己)

臺灣空襲記憶在歷史傳承上的危機與契機:以戰爭兒童文學為中心(洪郁如)

臺灣人在滿州的戰爭經驗(許雪姬)

【一般論文】

戰後臺灣觀光古蹟修護政策與實踐(1956-1973)(黃翔瑜)

【文物史料譯介】

國立臺灣歷史博物館藏馬芝遴社力大甲真娘立加添典契字探析(陳靜寬)

【田野調查短論】

我年少時的基隆生活記憶與戰時經歷:林月淑女士訪問記錄(林玉茹訪談,林建廷紀錄整理)

從碑亭到鐘鼓樓——談臺南接官亭風神廟石亭的「修復」問題(陳冠妃)

系統號:

P-008039

臺灣文學學報第28期

興大人文學報第56期

標題:

興大人文學報第56期

時間:

2016年3月

出版單位:

臺中:國立中興大學文學院

內容簡介:

【主題論文:圖像敘事】

論宿州褚蘭漢墓車馬出行圖方位模式(王倩)

真形、神圖與靈符――道教三皇文視覺文化初探(謝世維)

縱探語境――從張光宇《西遊漫記》探索二十世紀初中國美術史及大眾文化之發展與意義(林素幸)

【一般論文】

荷治時期(1624-1662)臺灣的語言政策演變與影響(周美香)

天命、夢兆與婦德實踐――《宋史高宗賢聖慈烈吳皇后傳》內容試探(施譯涵)

Re-envisioning National Communities and the Short Genre in Vaeal El Saadawi, Salwa Bakr and Ibtihgal Salem(余嘉玲)

系統號:

P-007985

東亞觀念史集刊第9期

標題:

東亞觀念史集刊第9期

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:政治大學東亞觀念史集刊編輯部

內容簡介:

「《新青年》與現代中國『概念變遷』的多重面向」專題引言(潘光哲)

想像與真實:《新青年》再現的「啟蒙運動」(陳建守)

The Evolution of Chen Duxiu’s Ideas About Patriotism: A Computational Analysis of His Writings, 1897-1942(趙沈允)

新青年的新世界觀:瞿秋白與辯證唯物主義(簡金生)

迷信觀念的起源與演變:五四科學觀的再反省(黃克武)

數位人文視野下的知識分類觀察:兩部官修類書的比較分析(項潔、陳麗華、杜協昌、鍾嘉軒)

普實克的中國文化觀(陳國球)

論中國文化的幾項基本特徵(Jaroslav Prusek、高文萱(Vanina Wen-Hsuan Kao))

「文學與社會」──「新文化運動百年反思」首場會議綜述(汪楊)

系統號:

P-007997

嶺南學報復刊第4輯

標題:

嶺南學報復刊第4輯

時間:

2015年12月

出版單位:

上海:上海古籍出版社

內容簡介:

【《嶺南學報》「名家講座系列」專稿】

禮壞樂崩時代聖賢君子的堅持與抉擇(葉國良)

「鑄造全國青年之思想」——歐遊前後樑啟超講學路徑的變動(夏曉虹)

重建歷史想像——周穎芳及其彈詞小說《精忠傳》考評(張禹)

論清人三家《詩》分類理論中的「師承法」——以劉向及《說苑》為例(張錦少)

區大典《詩經講義》述評(李雄溪)

劉百閔的經學著述(許振興)

香港大學「《春秋》、《左傳》學」研究述要續補(單周堯)

現代學術中的喪服研究——以三部喪服學著作為中心(吳飛)

《詩經.周頌》與《大武》重探——以清華簡《周公之琴舞》參證(鄧佩玲)

申公臣靈王(二)——「遇於櫪隧」(劉文強)

疊詞訓釋與經籍句讀——楚竹書《周易》釋文辨正(黃志強)

系統號:

P-008068

鏡花水月:中國古代美術考古與佛教藝術的探討

標題:

鏡花水月:中國古代美術考古與佛教藝術的探討

時間:

2016年9月

出版單位:

臺北:石頭出版公司

作者:

顏娟英 著

報導者:

蘇小姐(石頭出版公司)

內容簡介:

鏡花水月書名,涵蓋唐代銅鏡之美與佛教美術奧秘,同時借用「鏡中像」、「水中月」意象,代表佛教藝術最高境界,放空不執著的學習樂趣。全書共收錄12篇文章,發表時間歷從1987年到2008年。除了首章〈唐代銅鏡文飾之內容與風格〉側見唐代盛世的藝術發展外,有八篇以中古時期佛教藝術為研究對象。另有二篇是針對佛教美術考古的研究方法進行檢討與省思,以及一篇拓片整理側記。九〇年代的佛教藝術學界以石窟研究為中心,作者運用考古學、圖像學的研究取徑,以及親身田野調查,根據佛教美術跨越時、空的特質,以宏觀視野進行議題研究。本書一開始以唐代銅鏡文飾風格、與武周時期長安七寶臺雕刻研究等三篇文章,架構初盛唐圖像風格與當時社會、文化、政治的關係。為了釐清後武周時期的佛教藝術發展,再進一步作縱向朝代延伸,橫向跨地域研究圖像風格。並試圖從單純圖像研究,走入信仰背景的探討,進一步復原或探究石窟的宗教功能。本書也收錄一篇針對九〇年代日本學界對於北齊「法界人中像」的論戰,試圖釐清始末後提出自己的觀點。最後一篇則提出拓片資料的重要性,由於中國佛教造像具有強烈的公眾性,石窟與造像碑皆然,故拓片研讀對於該時代的政經社會情況提供了更全面的認識。

作者簡介:

顏娟英,美國哈佛大學藝術史博士,現任中央研究院史語所研究員。在臺灣大學研究所時期曾跟隨江兆申先生修研,畢業後在國立故宮博物院書畫處工作一年餘。1977年赴美留學,途中曾於京都與東京短暫停留,觸動對佛教藝術的嚮往。留美時期先進入堪薩斯大學,隨席克曼(Laurence Sickman)教授從零開始學習美術考古與佛教藝術。1979年進入哈佛大學,深受佛教藝術學者羅森福(John Rosenfield)教授治學態度影響,鍛鍊出寬廣學術視野。1986年返臺,進入中央研究院史語所從事研究工作;同時加入張光直教授主持的臺灣史田野工作室,在1988年展開臺灣美術史的田野調查,拓展全新領域,持續至今,成為重要的臺灣美術研究者。另方面,繼續深入研究中古佛教美術並持續發表研究論文,成為華人當代最具影響力的佛教藝術史學者之一。兩項研究領域皆成績斐然。

系統號:

P-008000

鄧小平:革命人生

標題:

鄧小平:革命人生

時間:

2016年8月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

亞歷山大‧潘佐夫(Alexander V. Pantsov)、梁思文(Steven I. Levine) 著,吳潤璿 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為"Deng Xiaoping: A Revolutionary Life"

緒論

第一部 布爾什維克派

第一章 生於龍年

第二章 從巴黎到莫斯科:布爾什維克主義的教訓

第三章 從西安到上海

第四章 廣西試驗

第二部 毛派

第五章 「五不怕」精神

第六章 太行山之師

第七章 新民主主義革命前線

第八章 西南區大老

第九章 北京競賽場

第十章 「批評個人崇拜 」與其後果

第十一章 「後起之秀」

第十二章 存在與意識

第十三章 「黃貓、黑貓」

第十四章 第二號走資派

第十五章 拘捕與下放

第三部 務實派

第十六章 「棉裡藏針」

第十七章 新試煉

第十八章 實踐是檢驗真理的唯一標準

第十九章 基本原則

第二十章 「讓一部分人先富起來」

第二十一章 一國兩制

第二十二章 改革與民主

第二十三章 天安門悲劇

第二十四章 元老告退

系統號:

P-007958

祖師的族譜:明清白蓮教社會歷史調查之一

標題:

祖師的族譜:明清白蓮教社會歷史調查之一

時間:

2016年8月

出版單位:

臺北:博揚文化事業公司

作者:

曹新宇 著

內容簡介:

從「摩尼教」的變種(包括各種「雜糅假說」),到反映社會排斥「異己」的「汙名化標籤」(白蓮教並無「自我認同」的實體),這些都是目前學界關于白蓮教的主流學說。民間史料的欠缺,推動本書轉換視角,從逐個村落的社會歷史調查入手,發掘、搶救瀕臨永久毀滅的民間白蓮教文書,開拓白蓮教運動的「地方化」歷史研究。本書從地方視角,對官書檔案、道內寶卷、民間傳說、地方小戲等不同性質史料,縱向剖析,層層剝筍,立意獨特,結論新穎,是一部顛覆性的學術著作。

作者簡介

曹新宇,2001年中國人民大學清史研究所博士,後留校任教。曾任蒙特利爾大學歷史系博士後研究員(2002-03),哈佛燕京學社訪問學者(2006-07),萊比錫大學漢學系客座教授(2013-14)。現任中國人民大學清史研究所副教授,兼任《清史研究》副主編。研究主要集中在明清以來的秘密宗教史以及近世中西文化交流史,注重田野調查和跨學科研究。

系統號:

P-008002

論嘗試文

標題:

論嘗試文

時間:

2016年8月

出版單位:

臺北:麥田出版社

作者:

黃錦樹 著

內容簡介:

埔里的摩羅:詩力與文心(王德威)

引言

文與也

抒情傳統與現代性:傳統之發明,或創造性的轉化

論嘗試文:論現代文學系統中之現代散文

面具的奧祕:現代抒情散文的主體問題

抒情的灰燼:論沈從文後期的寫作

天鈿女命的猥褻之舞:論胡蘭成的神話學

論臺灣文學現代主義世代:戰後世代,轉向,本土現代主義的起源

窗、框及他方:論郭松棻的域外寫作

自己的路徑--《亂迷》與《巫言》

石頭與女鬼:論《大河盡頭》中的死亡與象徵交換

異質風景:論雷驤的「散文」寫作

內在的風景:從現代主義到內向世代

神的屍骸:論駱以軍的傷害美學

剩餘的時間:論童偉格的抒情寫作

【別卷】

抒情傳統的主體問題

作為離散論述的抒情傳統

力的散文,美的散文--散文的世界

見證與哀悼的工作--讀楊絳散文

輓歌與魔幻空間

文心凋零?--抒情散文的倫理界限

散文的爪牙?

散文與市場自由主義

文學獎與毒藥

文有別趣--讀黃翰荻《人雉》

另有隱禽?--臉書時代臺式抒情詩人的摩羅詩學

肚臍的祕密--略談文學批評的態度、方法與倫理

藤壼與盟誓--朱天心《三十三年夢》

最初的房間--讀駱以軍《女兒》

那麼大的如果,那麼小的格局--讀陳冠中《建豐二年》

小說課,人生課--讀賴香吟《文青之死》

小說課與散文課--小說深處的散文界面

地方特性與南洋色彩

跋

系統號:

P-008003

史料與法史學

標題:

史料與法史學

時間:

2016年8月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

作者:

柳立言 主編

內容簡介:

文獻解讀與秦漢律本體認識(徐世虹)

簡牘文書學與法制史──以里耶秦簡為例(籾山明)

中國古代「罪」的概念──罪穢、淨化、分界(宮宅潔)

長沙五一廣場東漢簡牘考證八則(李均明)

漢晉法律的清約化之路(韓樹峰)

唐令復原所據史料檢證──以令式分辨為線索(趙晶)

從立法的角度重新考察宋代曾否禁巫(柳立言)

論清朝地方衙門審案機制的運作──以《淡新檔案》為中心(王泰升、曾文亮、吳俊瑩)

林文凱 清代法律史研究的方法論檢討──「地方法律社會史」研究提出的對話

系統號:

P-008040

前朝夢憶:張岱的浮華與蒼涼

標題:

前朝夢憶:張岱的浮華與蒼涼

時間:

2016年8月

出版單位:

臺北:時報文化

作者:

史景遷(Jonathan D. Spence) 著,溫洽溢 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為"Return to Dragon Mountain: Memories of A Late Ming Man"

張岱是明代散文大家,傳世名著《陶庵夢憶》、《西湖夢尋》等堪稱晚明小品文代表。他出身仕宦家庭,早年衣食無憂,品茗、製茶、賞月、彈琴、鬥雞、蹴踘、觀雪、狩獵、聽戲、吟詩、遊湖、收藏、鑑賞,樣樣精通,生活圍繞在讀書與享樂間,光鮮快意。清兵入關後,年過五十的張岱遭逢人生重大轉折,位於杭州的別墅、紹興的家園、豐富的書畫古玩收藏,悉數毀於戰火。「繁華靡麗,過眼皆空,五十年來,總成一夢」,他帶著倖存的家人逸隱於紹興龍山,餘生力修明史,八十八歲方成《石匱書》,書成後不久亡故。

個人歷史與家國歷史相互映照、無法切割。不論是懷志一生纂修的明史《石匱書》,還是《陶庵夢憶》裡一幅幅簡約、多情善感的前朝舊事,都鑲框著家族軼事與大時代的層層跌宕與悲喜交錯。張岱一生的浮華與蒼涼,在夢與憶的交錯擺盪間,隱隱浮現。如何透過回憶與書寫,紮實一個捉不回的夢?史景遷說:「他生於、長於龍山山麓,中年歸返龍山,只為將心中了然之事理個清楚。……他理解到只要有人追憶,往事就不必如煙,於是他決心盡其所能一點一滴挽回對明朝的回憶。」

張岱對曩昔紈褲生活的點滴追憶,召喚的終究是國破家亡的蒼涼與悲憤,以及知識分子在歷史巨變下,以書寫對抗遺忘的自覺。史景遷書寫張岱的一生、內心轉折及過往追憶的同時,更探討張岱身為知識分子,是如何藉由回憶以及修史確立自身的存在價值。在得失之間,唯有捕捉消逝的回憶,以書寫對抗遺忘,才能坦然面對、甚或抵抗世事的變遷與生命的無常;這一點,無疑反映了歷史與書寫的本質與關係。

作者簡介

史景遷,一九三六年出生於英國,是國際知名的中國近現代史專家,自一九六五年於美國耶魯大學歷史系任教,二○○八年退休。著作極豐,包括《追尋現代中國》、《雍正王朝之大義覺迷》、《太平天國》、《改變中國》、《康熙》、《天安門》、《曹寅與康熙》、《胡若望的疑問》(以上由時報文化出版)、《大汗之國:西方眼中的中國》(商務)、《婦人王氏之死》(麥田)、《利瑪竇的記憶宮殿》(麥田)。

譯者簡介

溫洽溢,政治大學東亞研究所博士,現任教於世新大學,譯有《追尋現代中國》、《雍正王朝之大義覺迷》、《改變中國》、《康熙》、《天安門》、《前朝夢憶》等,校譯《太平天國》。

系統號:

P-008061

重起爐灶:遷臺初期的《中央日報》(1949-1953)

標題:

重起爐灶:遷臺初期的《中央日報》(1949-1953)

時間:

2016年8月

出版單位:

臺北:致知學術出版

作者:

陳志昌 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與問題的提出

第二節 研究回顧與檢討

第三節 史料介紹與資料運用

第四節 研究方法與章節處理

第二章 遷臺初期《中央日報》的發展與優勢地位

第一節 中國國民黨的「中央黨報」──《中央日報》

第二節 《中央日報》遷臺前的發展與遭遇的問題

第三節 政府遷臺初期的臺灣報業

第四節 自說自話:《中央日報》遷臺初期的困境

第五節 從困境中見優勢

第六節 結語

第三章 新聞管制政策下《中央日報》的發展

第一節 政府遷臺初期的新聞管制政策

第二節 新聞管制下《中央日報》的逆勢成長

第三節 黨、政資源對《中央日報》的扶掖與補助

第四節 結語

第四章 風雨時局下的言論喉舌:以國民黨「改造」與「自由中國」的宣傳為例

第一節 《中央日報》對黨「改造」的宣傳

第二節 《中央日報》對「自由中國」形象的塑造

第三節 結語

第五章 結論

系統號:

P-008062

光復與佔領──國民政府對臺灣的軍事接收

標題:

光復與佔領──國民政府對臺灣的軍事接收

時間:

2016年8月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

楊護源 著

內容簡介:

第一章 緒論

第二章 二戰前後臺灣接收和軍事佔領的論述

一、國民政府由恢復高臺到收復臺灣

二、美國的國際共管佔領臺灣與國府的回應

三、國民政府的臺灣調查委員會

四、國府的行政接管與美軍的登陸臺灣計畫

五、戰後國民政府軍事佔領接收臺灣的計畫籌劃

小結

第三章 戰後臺灣軍事佔領接收的籌備

一、從〈臺灣接管計劃綱要〉到〈臺灣省收復計畫大綱〉

二、戰後盟軍人員來臺

三、〈臺灣省佔領計畫〉與前進指揮所

小結

第四章 國民政府對臺灣軍事接收的執行

一、戰後在臺日軍的情勢

二、戰後國府軍事接收臺灣的準備

三、軍事接收委員會軍事接收臺灣的執行

四、軍事接收委員會軍事接收的結束

五、軍事接收臺灣的問題與檢討

小結

第五章 戰後臺灣軍用物資的接收處理

一、戰後臺灣軍用物資的接收

二、戰後臺灣軍用物資的點驗、移交、集中與驗收

三、戰後臺灣接收軍用物資的利用與衍生問題

小結

第六章 戰後臺灣軍事接收新局的開展

一、戰後臺灣日軍的處置

二、國府軍事接收的整軍與開展

三、戰後臺灣軍事接收的新局

小結

系統號:

P-008064

早田文藏──臺灣植物大命名時代

標題:

早田文藏──臺灣植物大命名時代

時間:

2016年8月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

吳永華 著

內容簡介:

前言

第一章 從新潟到東京帝大

一、從新潟到東京

(一)日本國內進化論思想的普及

(二)加入東京植物學會

(三)前往東京

二、臺灣之旅

三、進入東京帝大

第二章 矢志臺灣植物研究

一、接掌臺灣植物研究

(一)捨苔類植物

(二)專攻臺灣植物

(三)研究的開端

二、臺灣杉:世界新屬的發表

三、臺灣總督府有用植物調查的開啟

(一)成立背景與過程

(二)川上瀧彌與他的弟兄們

四、臺灣高山植物研究

(一)高山植物採集的突破

(二)高山植物研究

(三)植物地理學探討

第三章 歐洲考察與《臺灣植物圖譜》的完成

一、臺灣植物調查之必要

二、歐洲考察之夢成真

(一)考察動機

(二)歐洲行的兩大收穫

三、《臺灣植物圖譜》的出版

四、與西方學者的討論

五、獲日本帝國學士院桂公爵紀念賞

第四章 臺灣田野踏查

一、1908 年巒大山之行

二、1912 至1917 年間的五趟重要採集

(一)1912 年阿里山之行

(二)1912 年恆春半島之行

(三)1914 年再上阿里山

(四)1916 年南投、宜蘭及烏來之行

(五)1917 年太魯閣、太平山之行

三、最後的農林產業調查

(一)柑橘調查

(二)澎湖島調查

(三)赴印度支那前的短暫過境

(四)最後的臺灣之旅

四、植物調查內容之探討

(一)採集地點與季節

(二)採集品的學術分量

第五章 臺灣植物命名

一、新屬、新種

(一)新屬

(二)新種

二、地名分析

(一)臺灣島名:福爾摩沙Formosa 與臺灣Taiwan 的國際識別

(二)臺灣地名:早田文藏的臺灣土地記憶

三、人名分析

四、獻名早田文藏之臺灣植物

五、早田文藏心目中的關鍵植物

(一)松柏科

(二)臺灣奴草

(三)臺灣原始觀音座蓮

(四)蘭科

第六章 印度支那探險與思想的轉折

一、印度支那探險

(一)探險三部曲

(二)對後輩接棒調查的期待

二、思想的轉折與啟發

(一)質疑達爾文的自然淘汰說

(二)否定恩格勒的分類系統說

(三)動態分類系統的提出與天臺宗教義的啟示

第七章 東京帝大教授生涯與動態分類系統之再起

一、東京帝大教授生涯

二、緬懷與建碑

三、晚年的最後心願

(一)主張的學說

(二)動態分類學說的再起與海外學者的迴響

(三)《植物分類學》的出版

(四)從減數分裂到永遠的生命

第八章 挑戰與批判

一、外國人來臺採集的排斥與國際間新種命名的競爭

二、植物中心柱在分類學上的價值與藤井健次郎的評論

三、自然分類原理的主張與山本宣治的批判

四、有用植物調查的插曲與森丑之助的嚴厲批判

(一)森丑之助指責早田文藏的內容

(二)早田文藏與川上瀧彌的關係

五、《帝國大學新聞》的三篇重大宣示

六、動態分類系統理論與田中茂穗的批評

第九章 結論

系統號:

P-008111

前線島嶼——冷戰下的金門

標題:

前線島嶼——冷戰下的金門

時間:

2016年7月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

宋怡明(Michael Szonyi) 著,黃煜文、陳湘陽 翻譯

內容簡介:

第一章 導論:不尋常地方的尋常生活

第一部分 日益增強的地緣政治化

第二章 古寧頭戰役

第三章 戰地政治(1949-1960)

第四章 九三砲戰

第五章 軍事化與金門民防自衛隊(1949-1960)

第六章 八二三砲戰

第二部分 軍事化與地緣政治化的變遷過程

第七章 1960年代:建設為「三民主義模範縣」

第八章 1970年代:戰鬥村與地下金門

第三部分 冷戰時期的生活

第九章 戰地經濟

第十章 女性的生活:軍妓、閱兵及動員型現代化的象徵

第十一章 冷戰的鬼與神

第四部分 去軍事化與後軍事化

第十二章 去軍事化與後軍事化

第十三章 記憶與政治

第十四章 總結:多重邊緣化

系統號:

P-007994

戰爭與陰謀:田中義一

論戴震與章學誠:清代中期學術思想史研究(修訂二版)

標題:

論戴震與章學誠:清代中期學術思想史研究(修訂二版)

時間:

2016年7月

出版單位:

臺北:三民書局

作者:

余英時 著

內容簡介:

內篇

一、引言

二、章實齋與戴東原的初晤

三、儒家智識主義的興起──從清初到戴東原

四、章實齋的史學觀點之建立

五、章實齋的「六經皆史」說與「朱、陸異同」論

六、戴東原與清代考證學風

七、後論

八、補論:章學誠文史校讎考論

外篇

一、戴震的《經考》與早期學術路向──兼論戴震與江永的關係

二、戴東原與伊藤仁齋

三、章實齋與柯靈烏的歷史思想──中西歷史哲學的一點比較

四、章實齋與童二樹──一條史料的辯證

五、從宋明儒學的發展論清代思想史──宋明儒學中智識主義的傳統

六、清代思想史的一個新解釋

系統號:

P-008007

聞一多的原始主義

2014年海峽兩岸學術研討會:邊疆研究論文集

標題:

2014年海峽兩岸學術研討會:邊疆研究論文集

時間:

2016年5月

出版單位:

臺北:致知學術出版

作者:

中國邊政協會 著

內容簡介:

第一章

放下大族思維圓一個少數民族的中國夢(楊克誠)

第二章

少數民族的「中國夢」:尊重差異、消除差距(郝時遠)

第三章

從「301暴恐事件」到中國的民族夢(楊開煌)

第四章

跨越.困境.出路──裕固族聚居區新世紀發展路徑試描(王希恩)

第五章

「中華民族認同」與「少數民族認同」(馬平)

第六章

生態環境保護與美麗中國的「中國夢」──貴州省鎮寧布依族苗族自治縣生態建設的制約因素(方素梅)

第七章

民族團結是中國夢的重要保證(邢廣程)

第八章

民族地區工業化進程中的環保機制與生態安全(阿拉坦寶力格)

第九章

從中亞到中國──撒拉族文化的傳承與發展(馬偉)

第十章

繼續實行和完善民族政策,與各民族共同走向全面現代化(白拉都格其)

第十一章

大陸解決民族問題的雲南經驗(陳建樾)

第十二章

從語言使用看民族社會的和諧發展(蔡榮男)

第十三章

全面建成小康社會指標體系與少數民族地區發展(丁賽、劉小瑉、龍遠蔚)

系統號:

P-008063

文體序說三種

歷代短篇小說選

槐聚心史──錢鍾書的自我及其微世界(修訂一版)

柯慶明論文學

標題:

柯慶明論文學

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:麥田出版社

作者:

柯慶明 著

內容簡介:

理論篇

談「文學」

關於文學史的一些理論思維

於無字句處讀書——論文學作品的精讀

談文學傳播與接受

略論文學批評的本質——序高全之的「當代中國小說論評」

中國古典文學研究叢刊弁言

論詩與詩評

謝赫「六法」的美學理論系統初論

論「悲劇英雄」——一個比較文學的觀念之思索

評論篇

「寶刀」與「浮雲」:臺靜農先生詩作中的兩岸經驗

《我是一只粉筆》:葉慶炳先生散文小識

《鐵漿》論:朱西甯的小說藝術

「慢讀」之必要:王文興小說倫理

臺灣現當代作家研究資料彙編——白先勇

「電光一擊」五十年:葉維廉詩

現代「山水詩」二題——再論葉維廉詩

孔雀獸——陳允元的詩

讀書篇

臺靜農《中國文學史》

胡適《中國文學史選例》

高友工《中國美典與文學研究論集》

柯慶明、蕭馳《中國抒情傳統再發現》

廖蔚卿《中古詩人研究》

葉嘉瑩教授《唐宋詞賞析》簡介

方瑜《不隨時光消逝的美》

陳秋宏《六朝詩歌中知覺觀感之轉移》

葉維廉《中國現代小說的風貌》

葉維廉《眾樹歌唱:歐洲與拉丁美洲現代詩譯》

麥田「人與經典」總導讀

系統號:

P-008004

道家倫理學:理論與實踐

標題:

道家倫理學:理論與實踐

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:五南圖書公司

作者:

葉海煙 著

內容簡介:

壹、緒論

一、序言:從當代倫理學的視角觀看

二、道家研究的回顧與前瞻:當代道家研究的基本視角

三、「道」思考作為道家倫理的核心

貳、道家倫理學的理論基礎

一、道家倫理作為基源倫理與原初倫理

二、道家倫理的主要向度

三、人與天地共在的「氣化倫理」

四、人文與自然並存的「機體倫理」

參、道家倫理學的系統建構

一、以對比思考為核心的道家倫理學

二、人文與自然的對反與調和——邁向生命共同體的機體倫理與生命倫理

肆、道家倫理的應用與實踐

一、環境哲學與環境素養二合一的倫理之道

二、道家的環境關懷及其由理論到行動的思維取向

三、道家的環境素養及其休閒美學

伍、道家倫理的人文課題

一、莊子的生命觀與生命教育觀

二、由道家人文精神到道家取向的通識精神與通識教育

三、莊子的宗教觀及其宗教關懷

系統號:

P-008006

中外詞學碩博士論文索引(1935-2011)

標題:

中外詞學碩博士論文索引(1935-2011)

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

王偉勇 編著

報導者:

曾美華(里仁書局)

內容簡介:

書籍內容簡介

本索引計收錄1935年至2011年,全球詞學碩、博士論文2560冊,依朝代、類別、年限排序,方便詞學研究者撰寫「前人研究回顧」時,有完整之資料可查尋。本索引另附有兩萬字〈導言〉,可引導後學思考如何「推陳出新」,選擇好的論題,撰寫碩、博士論文。

作者介紹

王偉勇,東吳大學中國文學博士,現任國立成功大學中國文學系教授兼文學院院長。曾任國立成功大學中國文學系主任、藝術研究所所長、通識教育中心主任、副教務長;東吳大學總務長、主任秘書。著有:《兩宋遺民詞初探》、《南宋詞研究》、《詞學專題研究》、《宋詞與唐詩之對應研究》、《詩詞越界研究》、《清代論詞絕句初編》、《詞學面面觀(上)》(以上三本已由本書局出版)等。

系統號:

P-008043

二二八事件期間上海、南京、臺灣報紙資料選輯(一套2冊)

周易本義

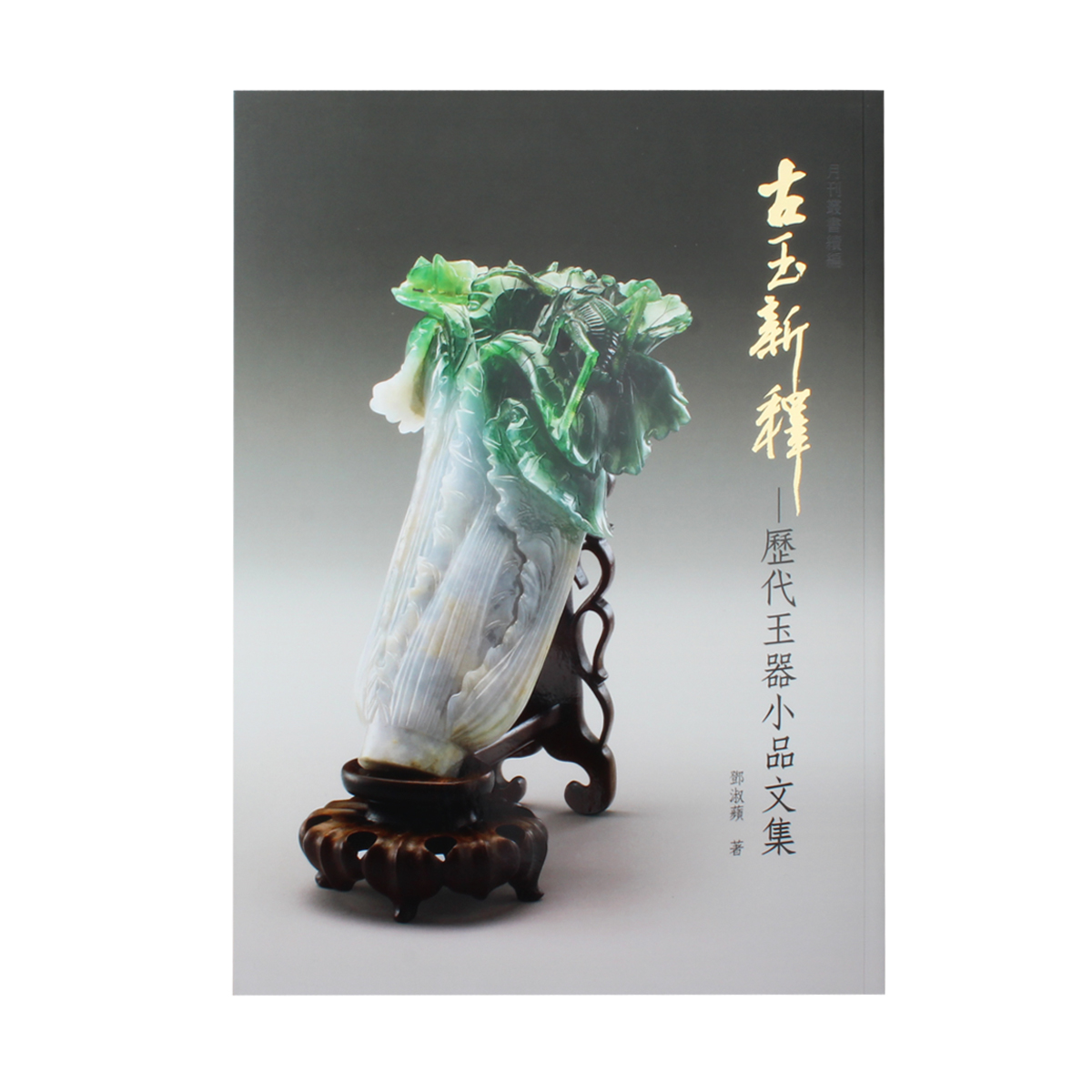

古玉新釋——歷代玉器小品文集

標題:

古玉新釋——歷代玉器小品文集

時間:

2016年5月

出版單位:

臺北:國立故宮博物院

作者:

鄧淑蘋 著

內容簡介:

見證四十餘年兩岸三地習玉歷程:古典篇

一、璧與有領璧——乾隆皇帝的篤信與困惑

二、圓與方——古人思維中的天地與陰陽

三、玉禮所見之三代與三足

四、從黃道、太一到四靈

五、謎樣的玉角形杯:中古近代篇

六、唐宋玉冊及其相關問題

七、尚真、崇玄——南宋玉器精神之體現

八、探索「子剛」——晚明江南玉雕謎團的再思

九、永恆的巧思

十、是誰欺騙了汪精衛與日本天皇——從一件嵌玉屏風談「綠色玉」的迷思:異域篇

十一、龍虎西域——帖木兒帝國玉雕探索

十二、時空交織——伊斯蘭玉器研究

十三、傳承與創新——本院伊斯蘭玉器研究的回顧與前瞻

系統號:

P-008023

上黨佛化史論稿

標題:

上黨佛化史論稿

時間:

2016年5月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

張君梅 著

內容簡介:

本書通過對代表上黨佛教文化的山西晉城地區的石窟、造像碑、造像塔、造像經幢以及佛教寺院建築、碑刻等佛教文化遺存的調查與研究,結合史籍方志的記載,梳理出晉城佛教發展的歷史線索,初步勾勒了佛教在本地區傳播與發展的文化面貌與特點,展現了佛教傳播背景下本地區文化傳統的演變和民眾的生存狀態,為探討佛教中國化、本土化的歷史進程和規律提供了微觀案例。大體而言,由淨影慧遠創建的青蓮寺佛教代表了晉城佛教歷史文化的最高水準。隋唐以後禪宗成為晉城佛教的主流,臺、賢、律、淨各宗亦有傳播,明清以後澤州佛教幾乎成為南禪臨濟宗的一統天下。在經典及諸佛菩薩信仰方面,較為突出的是法華信仰、彌勒信仰、七佛信仰、准提信仰、觀音信仰。明清時期晉城佛教加速世俗化,與三教合一的民間祠祀信仰合流。三教合一的二仙信仰是上黨地區獨有的民間信仰形態。

作者簡介

張君梅,復旦大學文學博士,現任職於山西省委黨校、山西行政學院,研究領域以中國古典哲學和古典文學為基礎,而以中國佛教文化為主要方向,兼涉民間宗教與民俗文化等領域。

系統號:

P-008025

晉城佛教金石錄(一套2冊)

標題:

晉城佛教金石錄(一套2冊)

時間:

2016年5月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

張君梅 著

內容簡介:

近年山西的石刻輯錄出版雖多,但專門輯錄佛教石刻的尚缺,且不免遺漏;更由於輯錄多出眾人之手,學養參差,多未通佛學,故對石刻文字的整理舛誤連篇。故此,本書輯錄山西省晉城市境內的佛教金石碑文,並加以標點、校勘、修正,以供研究本地區佛教文化者參考。本書從已刊金石錄、舊方志和田野調查中輯錄石刻685條,鐘銘4則,收錄碑文536篇,從北魏太和二十年至西元2013年,按照各縣區寺院及碑刻年代編次,年代跨度大,搜羅較為全面,校勘亦甚精審。包括碑記、鐘銘、摩崖題記、石窟題記、石柱門框題記、塔幢銘記、詩文等,內容涉及寺宇重修、佛像粧塑、安禪閱藏、傳戒證道、法會靈應、禪林宗派、敕牒官帖、山場地畝、施捨契約、修橋種樹、建塔豎幢、僧俗功德、人物生平、遊觀詩文等方面。閱之大略可瞭解本區佛教寺院歷史沿革,以及歷代山川鍾秀和人文薈萃之所在。

作者簡介

張君梅,復旦大學文學博士,現任職於山西省委黨校、山西行政學院,研究領域以中國古典哲學和古典文學為基礎,而以中國佛教文化為主要方向,兼涉民間宗教與民俗文化等領域。

系統號:

P-008026

洪金富校定本元典章(全4冊)

標題:

洪金富校定本元典章(全4冊)

時間:

2016年3月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

作者:

洪金富 校定

內容簡介:

《元典章》是七百年前佚名者收集元代中期官方文書編纂出版的一部八十萬字大書。它是元代官吏辦理公事的參考資料,書商謀利的工具,元亡以後研究元代歷史方方面面的史料寶藏。書中人物有貪官污吏,惡劣丈夫,狠心後母,三教九流,不一而足。書中文字有傳統文言,有當代白話,有蒙文原文的漢文直譯(如各投下多是漢兒契丹女真做蒙古人的名字充達魯花赤)。直譯猶同天書,兼以刪節過度,抄刻舛錯,本書號稱第一難讀。中國四位元史行家在2011年首先推出全文點校本。洪金富歷時16年獨立完成的校定本與中國點校本存在不少歧異,可用好用,是所至盻。

系統號:

P-008105

清代琉球史料彙編——軍機處檔奏摺錄副(一套2冊)

標題:

清代琉球史料彙編——軍機處檔奏摺錄副(一套2冊)

時間:

2016年2月

出版單位:

臺北:國立故宮博物院

作者:

陳龍貴 主編

內容簡介:

清代軍機處設置於雍正七年(1729),當時清廷正對西北用兵,清世宗以原處理國家軍政大事的中樞機構「內閣」位在太和門外,辦事人多,容易洩漏軍情,因而改在內廷隆宗門內設置「軍機房」,集中事權,總理軍需。雍正十年(1732)三月,鑄「辦理軍機事務」銀質印信,於是「軍機房」又名「辦理軍機事務處」,簡稱「軍機處」,軍機大臣則由皇帝擇親信之親王、大學士、尚書及侍郎等出任。其職掌除參決軍國大政,舉凡戎略、內政、外交、財政無不總攬,逐漸取代了清初「內閣」的地位,成為清廷執政中樞機構。嗣後乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統諸朝相繼承襲,至宣統三年(1911)四月,責任內閣成立,軍機處才在時代潮流中裁撤。

軍機處參與主宰清廷政務長達一百八十餘年,保留下來的檔案,自然十分豐富。本院所藏四十萬件清代檔案中,軍機處檔便佔了半數,約二十餘萬件冊,大致可分為兩大類:

(一)「月摺包——軍機處奏摺錄副」

軍機處有一項重要任務:是被諮詢。皇帝對於官員所奏事件不能獨斷時,便召見軍機大臣面議,或交付審議。這些經過軍機大臣辦理的奏摺,均抄有副本保存,稱為「軍機處奏摺錄副」,原是按月捆紮成包,故又稱「月摺包」。「月摺包」內除保存有奏摺錄副外,另有原摺的附件,如:雨水糧價清單、各地收成清單、整治河工圖、地方形勢圖、供單及咨呈、咨會、諭旨、私函、揭帖、照會等各類清代官方文書。本院所藏「月摺包-軍機處奏摺錄副」多達十九萬件。

(二)軍機處抄錄或彙編的各類檔冊

軍機處將所處理過的事務,均一一彙抄成冊,加以保存,形成了極豐富 而又多樣性的歷史檔冊。例如:將「月摺包」中的重要奏摺,彙抄成「月摺檔」、「奏摺檔」;經由軍機處發出的「廷寄」,彙抄成「上諭檔」、「寄信上諭檔」,或根據事由彙編成「剿捕廷寄檔」、「衡工檔」、「謁陵諭旨」等;再者,為了方便檢索,則編有「隨手登記檔」、「發繕摺件檔」、「交發檔」、「內摺總目」等目錄性質檔冊;對於辦理過的專案,則編成專案檔,如「緬檔」、「金川檔」、「安南檔」、「廓爾喀檔」等。本院現藏軍機處檔冊多達三十餘種,約一萬冊。

多年來清宮歷史劇一直是電影、電視流行的主題,國人對清代皇帝與清廷中樞機制的運作,十分好奇。本院作為典藏清代檔案的重鎮並肩負有推廣社教的職責,對國人的好奇、社會的脈動均應有所關註與回應,前曾推出「硃批諭旨展」,將清代奏摺制度及硃批奏摺原件,呈現於觀眾眼前;今再精選軍機處檔中最具代表者,作專題展出,以幫助國人對清代中樞機構的運作有所了解。

系統號:

P-008022

越界——香港跨境村莊及文化遺產

標題:

越界——香港跨境村莊及文化遺產

時間:

2016年7月

出版單位:

香港:三聯書店

作者:

阮志 著

內容簡介:

本書將帶讀者走進香港綿延數十公里的北部邊界,體會邊緣族群的生活及聚落文化,以檢視香港歷史的邊緣處境,展望未來跨境發展的可能性。筆者以地方志、族譜及檔案為基礎,輔以珍貴的歷史相片等資料,細談一直以來備受忽視的邊境村落及其風貌變遷。本書亦載有環繞五個不同主題的建議路線及地圖,方便讀者按自己的興趣探索邊境的不同面貎,並加入一些延伸知識,方便讀者對個別名詞作更深入的了解。

這本書是首本以香港邊界為題的考察旅遊專書,以配合今年初政府全面開放邊境禁區,香港市民有機會親身了解邊界的歷史感及自然風格,讓這個以前是中港矛盾的緩衝區,以文化及生態旅遊為主,發揮溝通港深兩地的特殊角色。

作者簡介

阮志,香港出生,祖籍廣東新會。畢業於香港中文大學歷史系,現為中文大學文化及宗教研究系博士後研究員(榮譽)。多年來對香港歷史、文物及民俗文化進行研究,包括新界宗族文物、香港邊境及禁區村落、客家文化、二十世紀香港天主教歷史與旅遊文化史等。著有《入境問禁:香港邊境禁區史》、《中港邊界的百年變遷:從沙頭角蓮蔴坑村說起》、〈香港新界沙頭角客家人的文教事業及文化認同〉及〈香港新界北部的天主教歷史研究〉等書及論文。

系統號:

P-008001

昆曲史話

標題:

昆曲史話

時間:

2016年7月

出版單位:

北京:中國社會科學出版社

作者:

劉禎、馬曉霓 著

內容簡介:

崑曲又稱昆劇、崑腔、崑山腔,是中國最古老的劇種之一, 也是中國傳統文化藝術中的珍品。崑曲糅合了唱念做打、舞蹈及武術等,以曲詞典雅、行腔婉轉、表演細膩著稱,被譽為「百戲之祖」。本書介紹了崑曲的形成與發展、演唱藝術、經典劇目、演藝大師等,充分展示了崑曲的獨特藝術魅力。此外,本書還配有珍貴的史料圖片,圖文並茂,是弘揚中華戲曲藝術,宣傳戲曲文化,普及崑曲知識的通俗讀物。

作者簡介

劉禎,文學博士,中國藝術研究院戲曲研究所所長,中國藝術研究院學位委員會委員,《戲曲研究》主編,博士生導師。

馬曉霓,南京信息工程大學傳媒與藝術學院副教授。

系統號:

P-007965

東北流域文明研究

學海堂與漢宋學之浙粵遞嬗

秦漢奴婢的法律地位

標題:

秦漢奴婢的法律地位

時間:

2016年7月

出版單位:

北京:中國社會科學出版社

作者:

文霞 著

內容簡介:

緒論

第一章 秦漢奴婢的名稱及類別

第一節 奴婢的定義及與奴隸的區別

第二節 奴婢的類別與名稱

第二章 秦漢奴婢制度的歷史演變——以來源問題為中心

第一節 先秦奴隸制度的概況

第二節 秦漢奴婢的來源——兼與羅馬奴隸來源比較

第三節 秦漢奴婢制度的發展趨勢

第三章 秦漢奴婢與家庭的關係

第一節 秦漢奴婢的戶籍問題

第二節 「室人」與奴婢

第三節 奴婢與同居

第四章 秦漢奴婢的權利問題

第一節 法律地位的本質

第二節 秦漢奴婢的權利——兼與羅馬奴隸比較

第五章 秦漢奴婢的犯罪問題——兼與秦漢其他群體比較

第一節 秦漢奴婢的殺人罪

第二節 秦漢奴婢的盜竊罪

第三節 秦漢奴婢的奸罪

第四節 秦漢奴婢的逃亡罪

第五節 秦漢奴婢的其他犯罪

第六章 秦漢奴婢法律地位的定位與成因

第一節 秦漢奴婢法律地位的定位和特點

第二節 秦漢奴婢法律地位的成因

第七章 秦漢奴婢的放免問題——與羅馬奴隸的釋免比較

第一節 政府行為性質的放免

第二節 個人行為性質的放免

第三節 與羅馬奴隸的釋免比較

系統號:

P-007969

趙紫陽文集(1980–1989)(一套4冊)

標題:

趙紫陽文集(1980–1989)(一套4冊)

時間:

2016年7月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

《趙紫陽文集》編輯組 編

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

《趙紫陽文集(1980–1989)》共四卷,約九成的文稿為首次公開出版,是迄今為止最系統、最全面的趙紫陽文獻彙編。《文集》匯集了趙紫陽擔任國務院總理和中共中央總書記十年間的文章、報告、講話、談話、信函和批語共498篇,約180萬字,並首次展示了若干重要歷史文獻的原件,具有極高的史料價值。所有文稿由原趙紫陽辦公室部分成員和相關工作人員 根據第一手原始文獻資料集結而成,來源可靠,忠實於原件,編排規範。

《文集》全面地展示了1980年代中國高層所推行的各種政策及其背後的困境、博弈和突破,涉及經濟、政治、黨務、外交、國防、教育等各個方面,完整而具體地呈現了中國改革初期「摸著石頭過河」的全過程。

《文集》為研究趙紫陽和中國改革開放提供了珍貴的 一手資料,不僅為反思中國1980年代改革提供了重要文獻基礎,對世界範圍社會主義國家轉型的比較研究也具有重大價值。這套文集的出版,使我們對中國 1980年代改革的認識從模糊、碎片、猜測,走向清晰、完整、真實。對中國和世界的研究者和普通讀者,都具有不可替代的意義。

系統號:

P-008045

中國古典小說

標題:

中國古典小說

時間:

2016年7月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

夏志清 著,何欣等 翻譯,劉紹銘 校訂

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

夏志清教授除了在中國現代文學領域的開創性貢獻而廣為人知外,在中國古典文學研究方面也展示出精深的造詣和卓越的眼光。本書介紹了從《三國演義》到《紅樓夢》等六本重要的小說作品,每一部都是中國白話文學五百年發展歷程中的標誌性著作,而在夏志清教授結合比較文學與新批評學術訓練的分析之下,處處飽 含洞見,啓迪深思。問世五十年來,歷久彌新。對英文讀者而言,它已被證明是該研究領域內最優秀、最全面的入門指南。對中文世界的讀者來說,它也蘊藏着豐富 的閱讀樂趣,是所有想要了解中國傳統小說傑作以及它們因何而特別的人士手中必不可少的一本書。

作者簡介

夏志清教授(1921–2013)是在中國小說研究上舉足輕重的人物。他獨樹一幟的見解,影響了東西方漢學界近50年來中國小說的研究方向和發展面貌。其經典著作有A History of Modern Chinese Fiction 和The Classic Chinese Novel,其他以中、英文發表的評論及論文集等也甚多。夏教授1969 年起出任哥倫比亞大學東方語言文化系中文教授,1991年退休後為該校中文名譽教授,2006年當選為臺灣中央研究院院士。2013年12月29日辭世。

譯者、校訂者簡介

何欣(1922–1998),筆名江森、禾辛,河北省深澤縣人,著名文藝理論家和翻譯家。曾任臺灣政治大學西語系教授,參與《半月文藝》、《現代文學》、《文學季刊》、《書評書目》編 輯工作,引介西方文學新潮,熱心提攜新進,啟迪當代文學創作。先後譯有《英雄與英雄崇拜》、《君王論》、《福克納短篇小說選》等三十多種西洋著作,著有《海明威創作論》、《史坦貝克的小說》、《梭爾.貝樓研究》、《從大學生到草地人》、《中國現代小說主潮》、《當代臺灣作家論》等專論,及《松窗隨筆》等文集。

莊信正,臺灣大學外文系學士,美國印地安那大學比較文學系博士。曾任教於美國堪薩斯大學、南加州大學、印地安那大學,並在柏克萊加州大學從事研究,後於聯合國擔任翻譯工作,現已退休,旅居美國。所編《張愛玲來信箋註》,為張愛玲研究提供了彌足珍貴的史料。

林耀福,臺灣大學外文系學士,美國明尼蘇達大學美國研究與美國文學碩士、博士。曾任臺灣大學外文系教授、系主任、文學院院長,淡江大學英文系教授兼外語學院院長。研究議題包括生態詩學、美國文學及當代美國詩等。

劉紹銘,臺灣大學外文系學士,美國印地安那大學比較文學系博士。著名學者、翻譯家、作家,嶺南大學榮休教授,著作等身。與閔福德教授合編 Classical Chinese Literature: An Anthology of Translations, Volume 1: From Antiquity to the Tang Dynasty(中文大學出版社,2000),深受好評。

系統號:

P-008046

晚清日本駐華領事報告編譯(共6冊)

標題:

晚清日本駐華領事報告編譯(共6冊)

時間:

2016年6月

出版單位:

北京:中國社會科學出版社

作者:

李少軍 編譯

內容簡介:

領事報告是近代來華日本人蒐集的信息與情報中的重要組成部分。本書所選譯的晚清日本駐華領事報告,主要出自《通商彙編》《通商報告》《官報》《通商彙纂》,內容包括反映清末中國一些行業、區域情況的數量統計,關於收回利權運動的《清國基於收回利權運動之各種企業及保護政策調查報告》,對於研究辛亥革命和當時中國的社會經濟具有很高價值、共計35期的《1911、1912年清國事變對經濟界之影響》,以及《關於清國報紙的調查》《清國聘用之日本人名表》等。

編者簡介

李少軍,武漢大學歷史學院教授。

系統號:

P-007968

「満洲国」公的機関収蔵図書目録(一套9冊)

箜篌の研究:東アジアの寺院荘厳と絃楽器

標題:

箜篌の研究:東アジアの寺院荘厳と絃楽器

時間:

2016年8月

出版單位:

京都:思文閣出版

作者:

中安真理 著

內容簡介:

序章

コト形絃楽器とは/風で鳴るコト形絃楽器「ウィンドハープ」/箜篌三種/本書の構成

第一章 浄土の音

風で動いて鳴るもの/自然に鳴るもの/自然に鳴る箜篌/箜篌の特殊性/美術作品にみる自然に鳴る音楽の表現

第二章 日本の美術作品にみる箜篌

竪箜篌/鳳首箜篌/金剛箜篌

第三章 臥箜篌―日本の仏教建築を荘厳するコト形絃楽器の源流

先行研究/箜篌の発生/箜篌の形態/フレットをもつコトの図像資料/文献史料にみるフレットをもつコト/朝鮮半島の玄琴の起源

第四章 日本における箜篌の漢字表記と雅楽寮での使用

漢字表記と助数詞による区別の有無/雅楽寮での使用

第五章 仏教建築を荘厳する「箜篌」の資料分析

文献史料にみる「箜篌」/美術資料にみる「箜篌」/考古資料にみる「箜篌」―鳥羽離宮跡出土コト形木製品―

第六章 中国・日本における「風琴」「風箏」

中国の詩文にみる「風琴」「風箏」/「風箏」は凧か/唐代の史料にみる「風箏」/日本における「風箏」

第七章 仏教建築を荘厳する宝鐸の存在と音の意義

「鐸」の字義/インドの宝鐸/中国の宝鐸とその音/自鳴する様々な体鳴楽器の音の意味/浄土の宝鐸/日本の宝鐸と鐘

終章

系統號:

P-008093

漢魏晋南北朝時代の都城と陵墓の研究

標題:

漢魏晋南北朝時代の都城と陵墓の研究

時間:

2016年8月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

村元健一 著

內容簡介:

第一篇 漢の都城と陵墓

第一章 前漢長安の変容

第二章 前漢皇帝陵の再検討

第三章 漢諸侯王墓の変遷と諸侯王

第四章 前漢諸侯王墓と諸侯王の自殺

第五章 後漢【ラク】陽城の南宮と北宮の役割について

第六章 後漢皇帝陵の造営

第七章 後漢の謁陵儀礼

第二篇 魏晋南北朝期の都城と陵墓

第一章 曹魏西晋の皇帝陵

第二章 東晋南朝の皇帝陵の変遷

第三章 北魏永固陵の造営

第四章 北朝鄴城の復原研究

第五章 北斉の晋陽

第六章 北朝長安の都城史上の位置づけについて

第三篇 複都制と宮城の変遷

第一章 中国複都制における洛陽

第二章 魏晋南北朝時代の宮城の変遷

第三章 隋の大興、洛陽の二つの宮城

終章

系統號:

P-008094

「満洲移民」の歴史と記憶:一開拓団内のライフヒストリーからみるその多声性

標題:

「満洲移民」の歴史と記憶:一開拓団内のライフヒストリーからみるその多声性

時間:

2016年7月

出版單位:

東京:明石書店

作者:

趙彦民 著

內容簡介:

序章

第一章 満洲移民事業の歴史――展開・送出・崩壊・戦後

第二章 長野県における満洲移民送出のプロセスと地域的基盤――大正期から一九四五年までを中心に

第三章 満洲開拓をめぐる集団的記憶――長野県第七次中和鎮信濃村開拓団を事例として

第四章 フィールドワークの記録

第五章 満洲開拓をめぐる個々人の記憶と語り――第七次中和鎮信濃村開拓団を中心に

第六章 満洲開拓をめぐる現地社会の人々の記憶と語り

第七章 戦後中国の残留日本人政策

第八章 中国残留日本人の戦後体験――第七次中和鎮信濃村開拓団を事例として

第九章 満洲開拓をめぐる「記憶の場」の形成と継承――戦後の日本社会における集団引揚者の事例を中心に

終章

系統號:

P-008018

総力戦体制下の満洲農業移民

戒厳令下の文学——臺湾作家.陳映真文集

標題:

戒厳令下の文学——臺湾作家.陳映真文集

時間:

2016年4月

出版單位:

東京:せりか書房

作者:

陳映真 著,間ふさ子、丸川哲史 翻譯

內容簡介:

臺湾文学史上、きわめて重要な作家、陳映真―厳しい弾圧の時代を生き抜き、八年にわたる獄中生活を送ったのちも旺盛な文筆活動を展開、臺湾に住む底辺の人々の悲劇や、多国籍企業の実態とそこに働く人々の心情、白色テロの犠牲者たちなどを描いた衝撃的な作品をつぎつぎと世に問うた。その全貌(小説+散文)を紹介した本邦初の単独文集。

作者簡介

陳映真,現代中国語文学世界における重要な作家、思想家。本名は陳永善、別のペンネームとして許南村がある。臺北県鴬歌鎮の人。1937年臺湾竹南に生まれ、淡江文理学院外文系を卒業する。中学の英語教師、また多国籍企業の社員として働いたこともあった。1959年に第一作目の小説『麺攤(麺屋臺)』を発表、1968年「マルクス・レーニン共産主義、魯迅など左翼の書籍、及び共産党宣言などを読む読書グループを組織した」といった罪名により逮捕され、緑島に送られるも、1975年には特赦により釈放される。

翻譯者簡介

間ふさ子,2005年九州大学大学院比較社会文化学府博士後期課程退学。現在、福岡大学人文学部東アジア地域言語学科教授。専攻は中国文学。

丸川哲史,1963年和歌山市生まれ。2002年一橋大学大学院言語社会研究科博士課程修了。現在、明治大学政治経済学部/教養デザイン研究科教授。専攻は東アジアの思想・文化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)。

系統號:

P-008051

Elusive Refuge: Chinese Migrants in the Cold War

標題:

Elusive Refuge: Chinese Migrants in the Cold War

時間:

September, 2016

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Laura Madokoro

內容簡介:

Introduction

1. Written Out: The 1951 Convention and Refugees in Asia

2. Border Crossings: Migrants and the Refugee Label

3. Promoting Refugees: Western Humanitarians in Hong Kong

4. Troubled Times: Illegal Migration and the Refugee Subject

5. Cold War Visuals: Capturing the Politics of Resettlement

6. Navigating Change: Migrants and Regulated Movement

7. Humanitarianism in Myth and Practice: From Hong Kong to Indochina

Epilogue

系統號:

P-008067

Middle Kingdom and Empire of the Rising Sun: Sino-Japanese Relations, Past and Present

標題:

Middle Kingdom and Empire of the Rising Sun: Sino-Japanese Relations, Past and Present

時間:

August, 2016

出版單位:

Oxford: Oxford University Press

作者:

June Teufel Dreyer

內容簡介:

Section One

Chapter One: Getting to the Present

Chapter Two: China, Japan, and the Coming of the West, 1835-1945

Chapter Three: Wary Engagement: 1945-1969

Chapter Four: The Tortuous Path to Normalization: 1969-1972

Chapter Five: The Golden Age of Sino-Japanese Relations, 1972-1989

Chapter Six: Tarnished Gold, 1989-2006

Chapter Seven: Contradictions Deepen: 2006-2015

Section Two

Chapter Eight: Economic Rivalry

Chapter Nine: Mutual Military Apprehensions

Chapter Ten: Taiwan Between Two Powers

Section Three

Chapter Eleven: Conclusions

系統號:

P-007979

Intellectual Activism in Knowledge Organization: A Hermeneutic Study of the Seven Epitomes

標題:

Intellectual Activism in Knowledge Organization: A Hermeneutic Study of the Seven Epitomes

時間:

July, 2016

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

Lee Hur-Li

內容簡介:

Periodization of Chinese Dynasties

Emperors of the Qin, Former Han, and Xin Dynasties

Conventions in Romanization and Chinese Characters

Foreword/Richard P. Smiraglia

Preface

1. Introduction

A brief literary history

The history of Chinese bibliography

Knowledge, knowledge organization, and social influences

A hermeneutic study

2. Background

The monumental collation project

Separate Résumés, Seven Epitomes, and “Han Bibliographic Treatise”

Polymaths Liu Xiang and Liu Xin

Framing the study

3. The Composition

The Collective Epitome

The main classes and their divisions

Individual entries

Bibliographic purposes and objectives

4. The Epistemic Foundation

Knowledge and knowing according to Ru Classicism

Knowledge and knowing in the Seven Epitomes

Debating the debatable

5. The Mechanics

Dichotomies and categories

Ranked dichotomies and hierarchies

Principles and irregularities

6. Authorship

What is an author or a work?

Author information in the Seven Epitomes

Personal names versus cultural icons

Author and the knowledge structure

7. Conclusions: Achievements and Influences

A groundbreaking tool for organizing a library

A decisive force in scholarship

An authoritative but controversial intellectual history

Intellectual activism in knowledge organization

Influence in Chinese bibliography

The future: Implications across disciplines

系統號:

P-007995

Celestial Masters: History and Ritual in Early Daoist Communities

標題:

Celestial Masters: History and Ritual in Early Daoist Communities

時間:

July, 2016

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Terry F. Kleeman

內容簡介:

Introduction

I. History

1. The Founding of the Celestial Master Church: External Evidence

2. The Founding of the Celestial Master Church: Internal Documents

3. After the Fall: Daoism in the Third Century

4. Daoism under the Northern and Southern Dynasties

II. Ritual and Community

5. Ritual Life

6. The Daoist Citizen

7. The Novice

8. The Libationer

Epilogue

系統號:

P-008066

A Book to Burn and a Book to Keep (Hidden) : Selected Writings

標題:

A Book to Burn and a Book to Keep (Hidden) : Selected Writings

時間:

June, 2016

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Li Zhi(李贄),Edited by Rivi Handler-Spitz, Pauline Lee, and Haun Saussy

內容簡介:

Conventions and Abbreviations

Introduction

Selections from A Book to Burn (Fenshu)

Part I: Prefaces

Part II: Letters

Part III: Miscellaneous Writings: Short Essays and Discourses

Part IV: Readings of History

Part V: Poetry

Selections from Another Book to Burn (Xu fenshu)

Part I: Prefaces

Part II: Letters

Part III: Miscellaneous Writings: Short Essays and Discourses

Part IV: Poetry

From A Book to Keep (Hidden) (Cangshu) (1599)

The Historical Record

Chronology of Li Zhi's Life

Bibliography

List of Contributors

系統號:

P-007980

Mirage: An Anonymous Novel

標題:

Mirage: An Anonymous Novel

時間:

2016年6月

出版單位:

Hong Kong: The Chinese University Press

作者:

translated by Patrick Hanan

報導者:

The Chinese University Press

內容簡介:

本書為中國古典小說《蜃樓志》之英譯

First published anonymously in 1804—its author remains unknown—Mirage is set in Guangzhou (Canton), some decades before the city was overwhelmed by the opium trade and the Opium War. Su Jishi, the adolescent son of the head of the Chinese traders’ association, the men licensed to deal with foreign merchants in the port, is suddenly burdened with responsibility for his powerful family after his father’s

unexpected death. More interested in sex than money, Su Jishi learns to navigate between pleasure and commerce, as rebellions erupt just outside the city.

At the crossroads of two of the greatest Chinese books—the aristocratic coming-of-age novel, The Story of the Stone (The Dream of the Red Chamber) and the military epic Outlaws of the Marsh—Mirage is panorama of libertines and concubines, lecherous monks and celibate soldiers, corrupt officials and drunken scholars. As entertaining as a bestseller, it is a hectic recreation of vanished mores and customs, and the life of a Chinese city as it was beginning to discover—and deal with—the rest of the world.

Translator Bio

Patrick Hanan (1927–2014) was Victor S. Thomas Professor of Chinese Literature at Harvard University. He was the author of The Chinese Short Story, The Chinese Vernacular Story, and The Invention of Li Yu, and the translator of many works of late imperial Chinese fiction, including The Sea of Regret and the cult classic, The Carnal Prayer Mat.

系統號:

P-008069

Strategic Coupling: East Asian Industrial Transformation in the New Global Economy

標題:

Strategic Coupling: East Asian Industrial Transformation in the New Global Economy

時間:

April, 2016

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Henry Wai-chung Yeung

內容簡介:

1. East Asian Development in the New Global Economy

2. Transformation of State- Firm Relations in the 1980s and the 1990s

3. Strategic Coupling: East Asian Firms in Global Production Networks

4. Strategic Partnership in Global Electronics

5. Industrial Specialization and Market Leadership in Marine Engineering and Semiconductors

6. Emergence of East Asian Lead Firms

7. Beyond the Developmental State: A New Global Political Economy of Industrial Transformation

系統號:

P-007962

Roaming into the Beyond: Representations of Xian Immortality in Early Medieval Chinese Verse

標題:

Roaming into the Beyond: Representations of Xian Immortality in Early Medieval Chinese Verse

時間:

March, 2016

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Zornica Kirkova

內容簡介:

Introduction

1 Religious and Literary Background

The Ideal of Xian-ship

A Historical Survey of Immortality Cults

Methods of Achieving Immortality

Prose Accounts of Immortality

Poetry on Immortality

Literary Criticism on Youxian Verse

2 The Dramatis Personae

Xi Wangmu

The Yellow Emperor

Laozi

Wangzi Qiao, Master Redpine, and Other Immortals

Transformations of the Pantheon

3 A Phenomenology of Immortals

Images of Immortals from the Han to the Eastern Jin

Transformation and Transcendence

The Visual Image of Immortals

The Far-Off Journey

Levitation and Fantastic Steeds

Spontaneity and Swiftness

Immortals’ Feasts

The Hidden Immortal

Celestial Splendor and Courtly Refinement: The Southern Dynasties

Images of Eternity

4 The World of the Immortals

Topography

Cosmic Mountains and Paradise Gardens

The Lands of the Shangqing Revelations

Paradise on Earth

The Court Dulcification of Otherworldly Nature

5 The Way to Immortality

Journeys to Other Worlds

The “Yuanyou” Poem of the Chuci

The Distant Journey in the Han Fu

The Journey Theme in the Yuefu Tradition

The Distant Journey as a State of Mind

Sun Chuo’s Visionary Ascent of the Tiantai Mountains

The Elixir Way

Alchemical Formulas and Sacred Scriptures

6 Immortality in the Context of the Human World

The Juxtaposition of the Two Realms in the Chuci Tradition

Melancholy and Yearning for Immortality during the Third and Fourth Centuries

Social Engagement, Hedonism, or Immortality Seeking?

Honoring the Immortals

Feasting Songs

Tableaus of Higher Realms

The Earth Below Is Out of Sight

Poetry on Immortality and Personal Religious Pursuits

Youxian Poetry and Daoist Ritual Hymns

Conclusion

系統號:

P-008077

Feng Youlan and Twentieth Century China: An Intellectual Biography

標題:

Feng Youlan and Twentieth Century China: An Intellectual Biography

時間:

February, 2016

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Xiaoqing Diana Lin

內容簡介:

Introduction

Chapter 1 Finding Common Ground for Chinese and Western Philosophy

Chapter 2 Building a Metaphysical System of Philosophy in China, 1930s–1940s

Chapter 3 Feng Youlan and Dialectical and Historical Materialism, 1930s–1950s

Chapter 4 From “Abstract Inheritance” to Complete Social Contextualization: 1960s–1970s

Chapter 5 Philosophy as Exploration of New Knowledge

Epilogue: Feng Youlan and China’s Search for Tradition in the Late Twentieth Century

系統號:

P-008078