標題

- 【系列演講】「旅行方程式:經典遊記的想像與建構」系列講座

- 【演講】Thomas DuBois:A Tale of Blood and Fur: the Life of Production on the Hulunbuir Grasslands

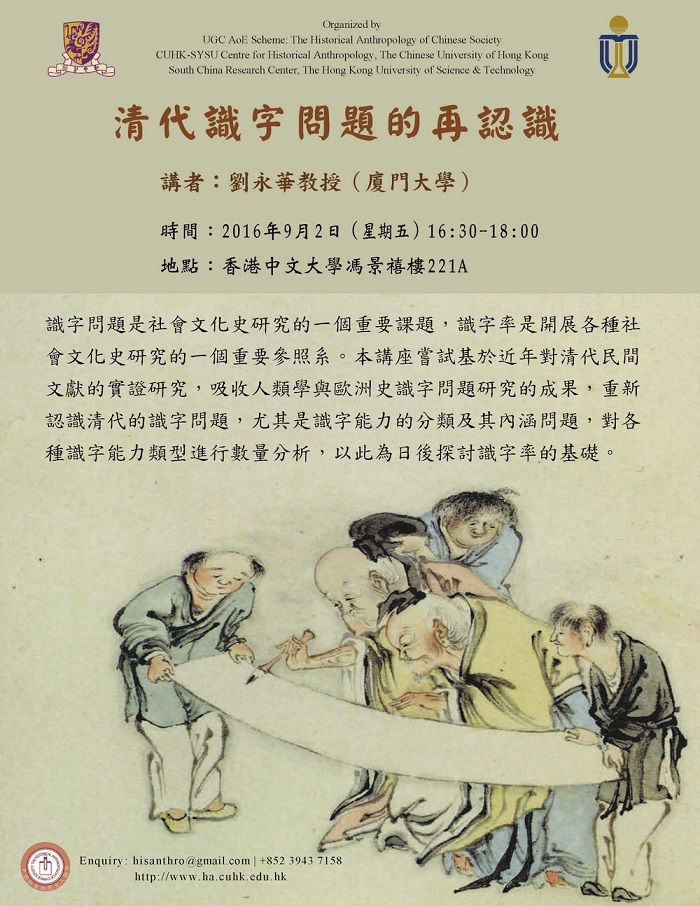

- 【演講】劉永華:清代識字問題的再認識

- 【演講】大肚山物語——一個臺中女子的家族故事

- 【演講】Leonard Blussé:17世紀巴達維亞華人移民與海洋亞洲

- 【演講】王明珂:歷史記憶與早期人類社會:青藏高原東緣社會的啟示

- 【讀書會】荻生徂徠《論語徵》研讀會

- 【導讀會】林政佑:日治時期臺灣監獄制度與實踐

- 【演講】Rafal Smoczynski:Religion and Economy. Exploring the Role of Religious Convictions in Shaping Attitudes of Business People

- 【演講】Arun Kumar Yadav:中國盂蘭盆節與印度祖先節之比較,以及它們與印度教和佛教之關連

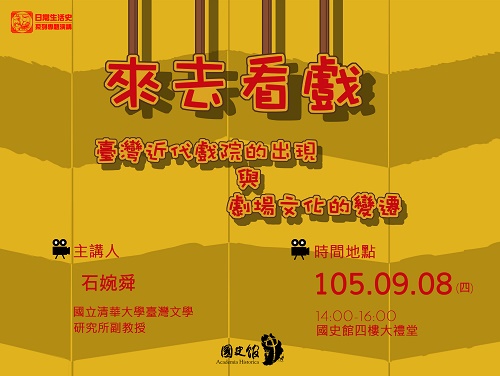

- 【演講】石婉舜:來去看戲——臺灣近代戲院的出現與劇場文化變遷

- 【演講】Allen Chun:Forget Chineseness: On the Geopolitics of Cultural Identification

- 【演講】何乏筆:曲通三統?關於現代政治的規範性弔詭

- 【演講】武吉次朗:毛沢東時代の日中貿易を振り返って

- 【演講】劉龍心:地理書寫與近代歷史知識的轉型

- 【演講會】2016年第3回中國研究所定例學術研究會

- 【演講】江明親:面向過去而生:談臺灣的文化資產保存

- 【演講】廖咸浩:「現代」、「現代性」與「現代主義」

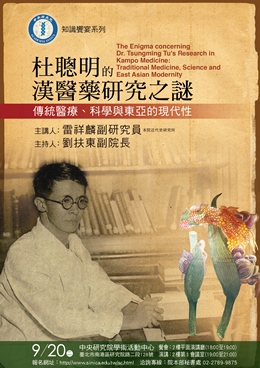

- 【演講】雷祥麟:杜聰明的漢醫藥研究之謎:傳統醫療、科學與東亞的現代性

- 【演講】Vincent Goossaert:To become a divine official: the state pantheon & self-divinization practices in late imperial China

- 【演講】高萬桑:晚清士紳對太平天國叛亂的末世論詮釋

- 【演講】Felix Wemheuer:怎樣寫毛澤東時代的社會史

- 【演講】唐獎漢學獎得主狄百瑞(William Theodore de Bary)教授演講

- 【演講】賴明珠:帝國凝視——臺展前「臺灣知識」的建構

- 【演講】黃富三:林朝棟大嵙崁之役致勝之道:棟軍後勤初探(1891-92年)

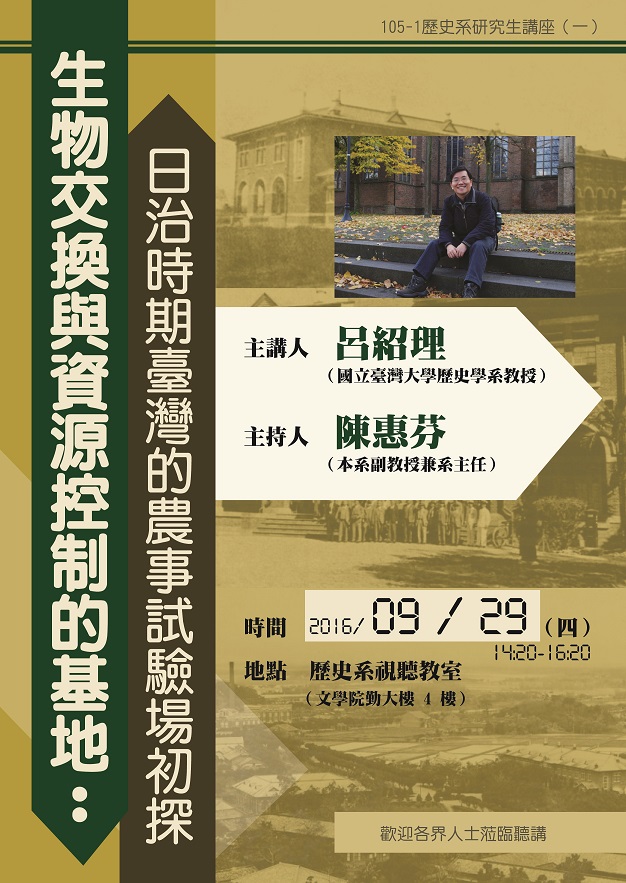

- 【演講】呂紹理:生物交換與資源控制的基地:日治時期臺灣的農事試驗場初探

- 【演講】李文良:滄海桑田:清代臺江內海港口地區的環境與社會變遷

- 【演講】呂崇偉:滄海桑田:華文教學與跨文化溝通

- 【演講】彭小妍:《創化論》的翻譯:科學理性與「心」的辯證

- 【演講】沈志華:中朝関係――現代の視點から

- 【演講】張漢園:日中醫療交流の現狀と課題

- 【演講】山根直生:「沙陀政權」是哪些人?五代後周在中國史上的意義

- 【演講】Bruce Dickson:The Dictator's Dilema: The Chinese Communist Party's Strategy for Survival

- 【演講】Mette Halskov Hansen:Educating the Chinese Individual: Political Ambitions and Processes of Individualization

- 【演講】李尚仁:觀察與規訓:十九世紀後期大英帝國的熱帶疾病研究

- 【演講】楊瑞松:想像恥辱,建構國族:「東亞病夫」與近代中國集體記憶

- 【座談會】「吳嵩慶日記.戰後臺灣史料」座談會

- 【座談會】楊儒賓《儒門內的莊子》新書座談會

- 【工作坊】湖北商周時期青銅鑄造工作坊

- 【座談會】「從北美到全球的臺灣研究:NATSA20週年論文集」新書座談會

- 【工作坊】「紀念楊水心女士逝世六十週年暨楊水心女士日記發表會」工作坊

- 【座談會】「文學的創作、出版、行銷」座談會

- 【系列演講】「科大人文新語」系列講座

- 【系列演講】國史館臺灣文獻館2016年「臺灣文獻講座」

- 【系列演講】「日治時期臺灣文學史」系列講座:從歷史的窗探看未來的光

- 【系列演講】臺湾文学連続講座「フォルモサからの風」

- 【展覽】流轉的騎跡──臺灣民生與腳踏車特展

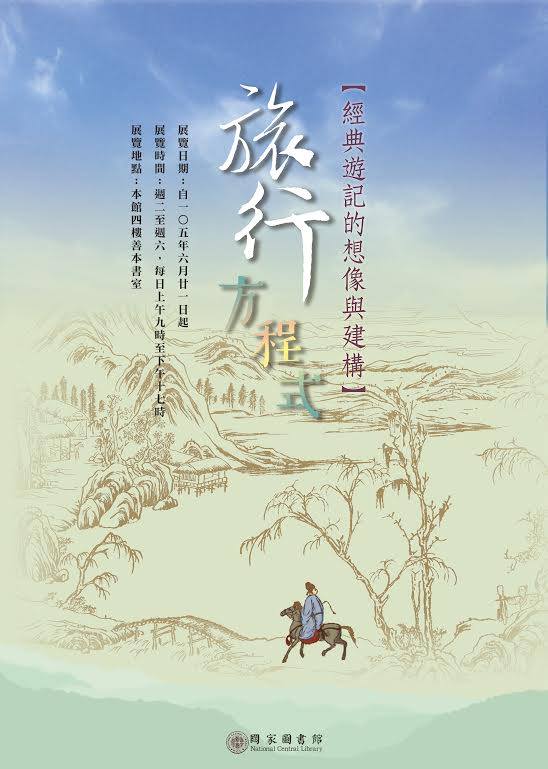

- 【展覽】「旅行方程式——經典遊記的想像與建構」古籍文獻展

- 【展覽】影耀寶島.攝影家眼裡的臺灣大地(II)特展

- 【展覽】唵嘛呢叭咪吽——院藏藏傳佛教文物特展

- 【展覽】道法萬象——道教信仰文化特展

- 【展覽】「聽!臺灣在唱歌:聲音的臺灣史」特展

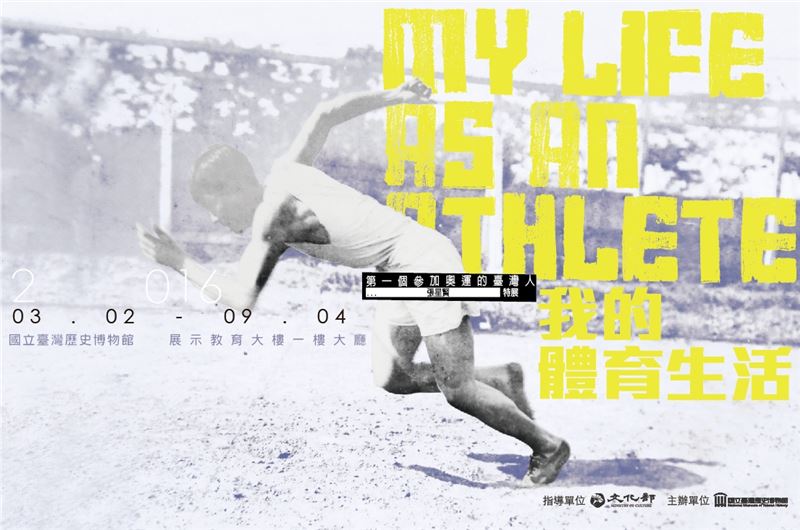

- 【展覽】「我的體育生活:第一個參加奧運的臺灣人──張星賢」特展

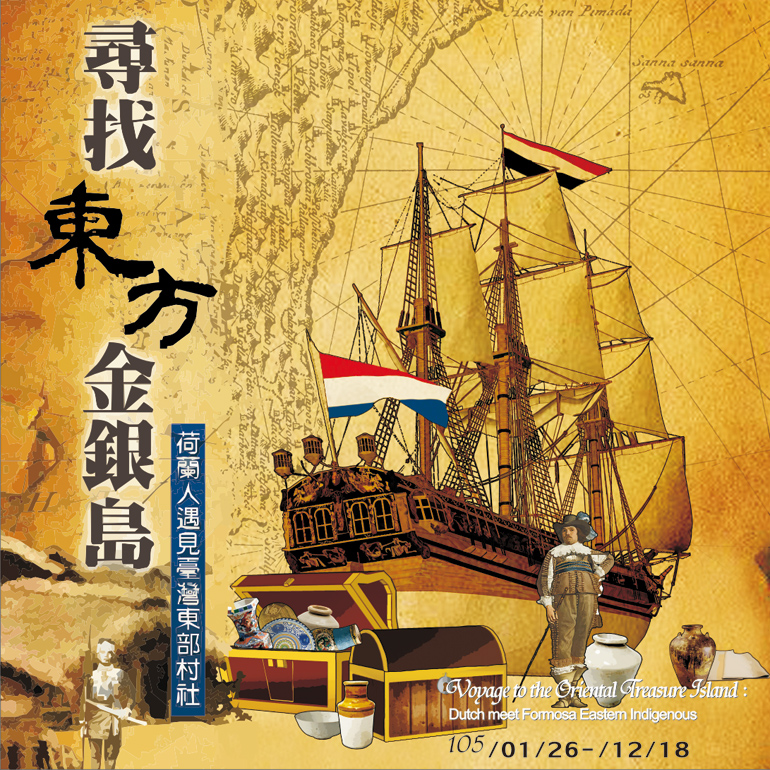

- 【展覽】尋找東方金銀島:荷蘭人遇見臺灣東部村社

- 【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

- 【展覽】奔流不息——嘉義發展史

- 【展覽】れんがでたどる東アジア

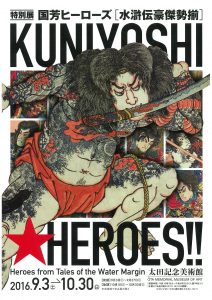

- 【展覽】國芳ヒーローズ~水滸伝豪傑勢揃

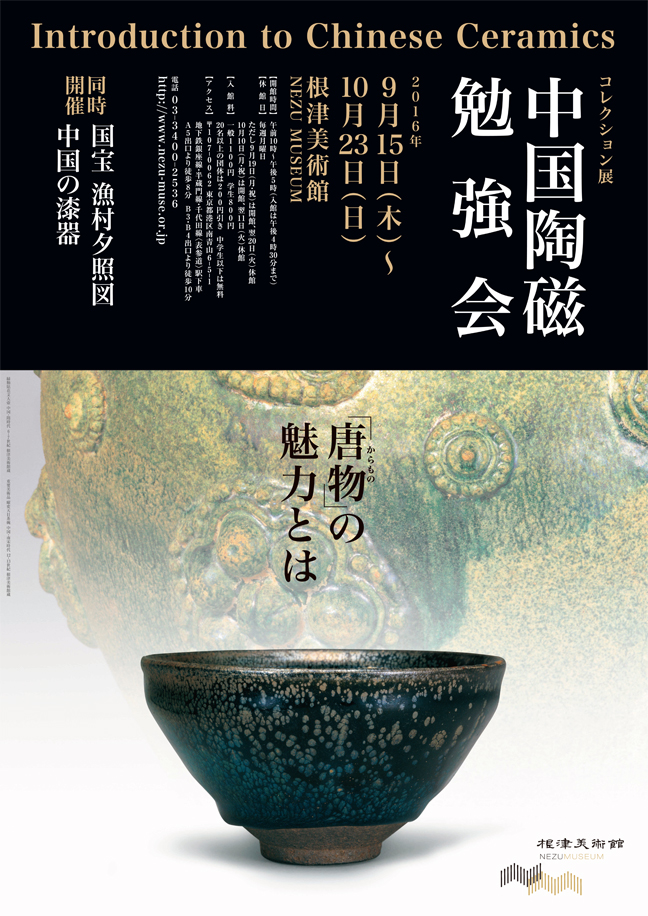

- 【展覽】中国陶磁勉強会

【系列演講】「旅行方程式:經典遊記的想像與建構」系列講座

標題:

【系列演講】「旅行方程式:經典遊記的想像與建構」系列講座

時間:

2015年8至10月,共6場

地點:

國家圖書館國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

黃先生,Tel: 2361-9132#429;E-mail: wende@ncl.edu.tw

內容簡介:

為推廣中文古籍經典閱讀,國家圖書館近五年來於秋季舉辦「閱讀古人生活美學」、「千古風流人物蘇東坡」、「唐宋八大家」、「杜甫夢李白」、「抒情與寫意:古典戲曲裡的愛戀與盟約」、「格物窮理——古代經典中的科學與醫學」等講座活動,頗受好評。今年秋季經典系列講座將以「旅行方程式:經典遊記的想像與建構」為主題,於8月27日至10月29日於本館舉辦六場講座,邀請到相關領域重要研究者,分別為讀者導讀介紹隋唐、明清時期遊記、外國人眼中的臺灣之旅,以及臺灣人環遊世界觀,飽覽經典中的文化形象視角。

為推廣中文古籍經典閱讀,今年秋季經典系列講座將以「旅行方程式:經典遊記的想像與建構」為主題,於8月27日至10月29日於本館舉辦六場講座,邀請到相關領域重要研究者,分別為讀者導讀介紹唐代、明清時期遊記、外國人眼中的臺灣之旅,以及臺灣人環遊世界觀,飽覽經典中的文化形象視角。歡迎民眾至本館報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

備註:各場次全程參與者,將提供3小時研習時數(請於報名時填身分證號)。參與者如需紙本研習證明,請以電郵告知姓名與參加場次。

活動聯絡:特藏文獻組黃先生 02-23619132分機429 E-mail: wende@ncl.edu.tw

►各場次時間均為14:00-16:30

尚待舉辦之場次如下:

9月3日(週六)

晚明園林志的想像與建構(曹淑娟,臺灣大學中國文學系教授)

9月10日(週六)

明清士大夫的旅遊風與遊記書寫(巫仁恕,中央研究院近代史研究所研究員)

9月24日(週六)

晚清海外遊記的物質文化(陳室如,國立臺灣師範大學國文學系副教授)

10月1日(週六)

歐風遠颺:近代基督長老教會傳教士的臺灣之旅(鄭仰恩,臺灣神學院教授)

10月29日(週六)

脈絡的意義:臺灣遊記的時空之旅(林淑慧,國立臺灣師範大學臺灣語文學系教授 )

系統號:

A-007992

【演講】Thomas DuBois:A Tale of Blood and Fur: the Life of Production on the Hulunbuir Grasslands

標題:

【演講】Thomas DuBois:A Tale of Blood and Fur: the Life of Production on the Hulunbuir Grasslands

時間:

2016年9月1日(週四)16:00-17:30

地點:

Seminar Room A, China in the World Building (188), Fellows Lane, Australia's National University(Building 188, Fellows Lane The Australian National University, Canberra ACT 2601, Australia)

主辦單位:

China Institute, Research School of Asia and the Pacific, Australia's National University(ANU)

主講人:

Prof. Thomas DuBois(Australian National University)

聯絡人:

E-mail: jasmine.lin@anu.edu.au

內容簡介:

【ANU China Seminar Series】

Located in the north of Inner Mongolia, the Hulunbuir grasslands are a major producer of horses, sheep and cattle. Based on archival and field research conducted with scholars in Hulunbuir University, this talk introduces two centuries of pastoral life in the region, tracing the effects of Qing banner policy, the rise and fall of Russian and Japanese influence, pastoral collectivization in the early People’s Republic of China, and soaring economic vitality since the 1990s. Dramatic though they were, these changes are background to the real story, which is the transformation of production: what the people of Hulunbuir made, and how and for whom they made it. Using productive history as a narrative focus, this talk presents pastoral change as a story not only of politics and markets but more fundamentally as one of blood and fur, showing how the rapidly changing details of animal, hide, meat and milk production reveal processes and connections that numerate data alone might overlook or misinterpret.

About the Speaker

Thomas David DuBois is a historian of modern China, and has taught at universities in the United States, Singapore and Australia. He is the author of Sacred Village: Social Change and Religious Life in Rural North China (Hawai’i, 2005), and Religion and the Making of Modern East Asia (Cambridge, 2011), as well as numerous articles on the legal and social history of the Northeast. His work has been published in Arabic, Chinese and Russian translation. His latest monograph, Empire and the Meaning of Religion in Northeast Asia, is due out from Cambridge University Press later this year.

After the Seminar

To allow for informal discussion, the seminar will be followed by a dinner with the guest speaker at 6:15pm. The location of the restaurant will be announced at the seminar. All are welcome, though those who attend will need to pay for their own food and drinks. As reservations must be made at the restaurant, please RSVP by noon of the day before the seminar to jasmine.lin@anu.edu.au

系統號:

A-008037

【演講】劉永華:清代識字問題的再認識

【演講】大肚山物語——一個臺中女子的家族故事

【演講】Leonard Blussé:17世紀巴達維亞華人移民與海洋亞洲

標題:

【演講】Leonard Blussé:17世紀巴達維亞華人移民與海洋亞洲

時間:

2016年9月5日(週一)10:00-12:00

地點:

臺灣師範大學圖書館校區B1國際會議廳(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學臺灣史研究所、曹永和基金會

主講人:

Leonard Blussé(包樂史,荷蘭萊頓大學歷史系教授)

內容簡介:

【第二屆曹永和紀念講座】

報名網頁:http://taihntnu.kktix.cc/events/taiwanhistory905

巴達維亞,17世紀的東方女王,來自各地海盜、走私客、商人在這裡相遇、貿易,熱鬧非凡。來自中國的移民,如何與荷蘭人交往、合作、衝突,造就200年的繁榮呢?

包樂史(Leonard Blussé)教授是荷蘭著名的歷史學家,長期研究東南亞史、海外華人史、海洋史、全球史。今年才在臺灣出版他的著作《看得見的城市》(蔚藍文化出版),探討東西方文化如何於17、18世紀在東亞三座港口城市──廣州、長崎與巴達維亞相遇,而在這裡發展出來的貿易型態,後來又如何影響到全球政局及工業革命。

系統號:

A-008085

【演講】王明珂:歷史記憶與早期人類社會:青藏高原東緣社會的啟示

【讀書會】荻生徂徠《論語徵》研讀會

【導讀會】林政佑:日治時期臺灣監獄制度與實踐

標題:

【導讀會】林政佑:日治時期臺灣監獄制度與實踐

時間:

2016年9月5日(週一)14:00-16:00

地點:

國史館1樓推廣教室(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林政佑(本書作者)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「愛.悅讀」國史導讀會(二十九)】

作者預定從現今臺灣刑事司法制度所看到的幾個問題點或現象,來思考為什麼我們需要從歷史的面向來觀察臺灣的監獄制度?為什麼需要回頭看到日治時期的臺灣監獄制度?本書從這一段監獄機制建立與控制的歷史敘事中,來思考現代性、殖民主義和法律的關係,以及對於現在的我們可以有什麼樣的啟發和反省。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-008036

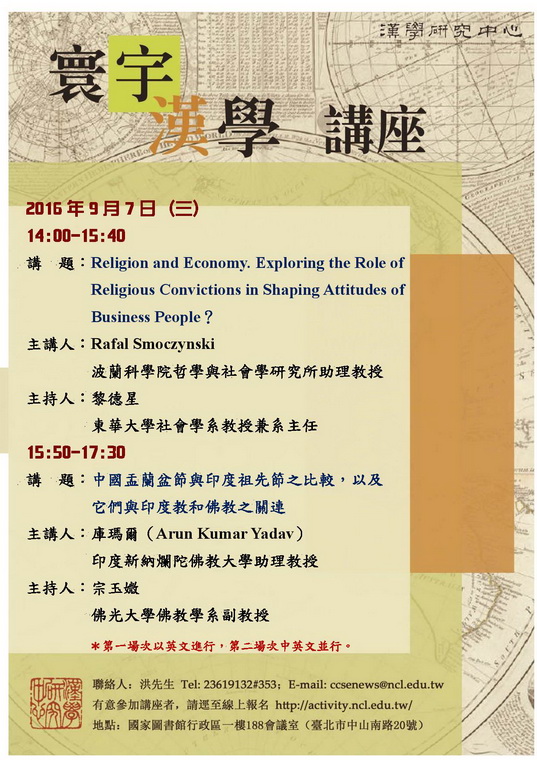

【演講】Rafal Smoczynski:Religion and Economy. Exploring the Role of Religious Convictions in Shaping Attitudes of Business People

標題:

【演講】Rafal Smoczynski:Religion and Economy. Exploring the Role of Religious Convictions in Shaping Attitudes of Business People

時間:

2016年9月7日(週三)14:00-15:40

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

Rafal Smoczynski(波蘭科學院哲學與社會學研究所助理教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

14:00-15:40

主講人:Rafal Smoczynski(波蘭科學院哲學與社會學研究所助理教授)

講題:Religion and Economy. Exploring the Role of Religious Convictions in Shaping Attitudes of Business People

主持人:黎德星(東華大學社會學系教授)

The presentation explores the question whether religiously motivated behaviour may function as a “beneficial constraint” in its potential of hindering opportunistic action of economic actors and through this increase innovativeness of the small and medium-sized enterprises challenged by the informal economy/corruption. It will be argued that religiously informed constraints aiming at ethical goals may produce numerous ambiguous effects, which are, to large extent, related to intrinsic uncertainty of the value rational action that rarely if ever is perceived by the religious-oriented entrepreneurs with pure intention of economic efficiency. Religiously informed entrepreneurs are capable of making risky decisions to stop informally contracting and move into more universalistic “impersonal relationships” with “unknown” trading parties. This clearly involves a potential of uncertainty regarding future outcomes. Therefore the movement out of informality in terms of economic efficiency is successful just for a limited number of companies, since the underlying contingent market processes are far too complex to be open to the instrumental control of actors. The paper draws on research findings collected in Poland and Taiwan.

講者簡介

Rafal Smoczynski教授,波蘭籍,現為波蘭科學院哲學與社會學研究所(Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences)助理教授。Smoczynski教授的主要研究領域為市場規制、政治哲學、社會控制理論等。本年獲得漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」,來臺灣研究主題為「The Impact of Taiwanese Entrepreneurs’ Religious Attitudes on Tax Morale」。

本場演講以英文進行,有意參加者,請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-008122

【演講】Arun Kumar Yadav:中國盂蘭盆節與印度祖先節之比較,以及它們與印度教和佛教之關連

標題:

【演講】Arun Kumar Yadav:中國盂蘭盆節與印度祖先節之比較,以及它們與印度教和佛教之關連

時間:

2016年9月7日(週三)15:50-17:30

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

庫瑪爾(Arun Kumar Yadav,印度新納爛陀佛教大學助理教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

15:50-17:30

主講人:庫瑪爾(Arun Kumar Yadav,印度新納爛陀佛教大學助理教授)

講題:中國盂蘭盆節與印度祖先節之比較,以及它們與印度教和佛教之關連

主持人:宗玉媺(佛光大學佛教學系副教授)

從印度人心靈中發韌而出的佛教,成為南亞諸國間以價值本位教育進行文化交流的橋樑。祖先節就是一例,這種文化祭儀不止在印度境內,也透過佛教,以他種形式移植到其他國家。對已逝祖先的崇拜不僅見於印度,也見諸於其他文化及國家。然而在一些大乘或南乘佛教國家的祖先崇拜儀式,似乎受到傳統印度佛教相當大的影響。如我們檢視印度的祖先節(Ancestors Festival)的歷史,可以看到它早在韋陀時代(Vadic Period)便已存在,雖然隨著時代演進已經產生不少改變。

反觀中國,每年根據陰曆舉行盂蘭盆節(道教稱之中元節)的祭典。人們相信鬼魂與逝去的祖先,都能在此為期半個月的祭典中得到平靜。印度各地每年根據印度曆,在雨季過後舉行為期半個月的Pitru Paksh,同樣是祭拜鬼魂的儀式。

大乘佛教與南乘佛教是佛教的兩大分支,大多數信仰大乘佛教的國家有祖先節祭祀,信仰南乘佛教的國度則少見。但我們觀察到早期以巴力語(Pali)寫就的文學作品《增支部》(Anguttara Nikaya)最早提到這些儀式,如其中釋迦牟尼特別提及Shraddha。南乘佛教的《餓鬼事經》(Petavatthu)提供更多有關祭祖儀式的資訊。如果我們相信《餓鬼事經》的記載,那麼祭祖儀式早在釋迦牟尼便已粗具規模。

我的演講將嘗試論述盂蘭盆節和印度祖先節之間的關係,認為這個祭儀可能是由印度經由佛教和印度教之間的文化交流而來。

講者簡介

庫瑪爾博士(Dr. Arun Kumar Yadav),印度籍,庫教授對於古印度記載佛教典籍的巴利語和佛教歷史皆有所研究。現執教於世界歷史最古老大學之一的印度新納爛陀佛教大學。本年獲得漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」,來臺灣研究主題為「印度祖先節和盂蘭節日的比較研究」。

本場演講中英文並行,有意參加者,請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-008123

【演講】石婉舜:來去看戲——臺灣近代戲院的出現與劇場文化變遷

【演講】Allen Chun:Forget Chineseness: On the Geopolitics of Cultural Identification

標題:

【演講】Allen Chun:Forget Chineseness: On the Geopolitics of Cultural Identification

時間:

2016年9月8日(週四)16:00-17:30

地點:

Seminar Room A, China in the World Building (188), Fellows Lane, Australia's National University(Building 188, Fellows Lane The Australian National University, Canberra ACT 2601, Australia)

主辦單位:

China Institute, Australian Centre on China in the World, Australia's National University

主講人:

Allen Chun(陳奕麟,Research Fellow at the Institute of Ethnology, Academia Sinica, Taiwan)

聯絡人:

E-mail: jasmine.lin@anu.edu.au

內容簡介:

【ANU China Seminar Series】

This talk is an overview of an upcoming book. Despite its similarity to the title of an essay published in 1996, the book is for most part a rewriting of essays written in subsequent years in diverse journals. In short, they have been re-framed to present a systematic perspective of 'epistemic moments' in the societal transformations of Hong Kong, Taiwan, PRC, Singapore and Chinese communities 'overseas', all of which deflate the inherent meanings of Chineseness.

About the Speaker

Allen Chun is a Research Fellow at the Institute of Ethnology, Academia Sinica, Taiwan. His research interests include socio-cultural theory, (trans)national identity, and (post)colonial formations. Most of his work has dealt with Chinese-speaking societies, contemporary and late traditional. In addition to a monograph, Unstructuring Chinese Society: The Fictions of Colonial Practice and the Changing Realities of "Land" in the New Territories of Hong Kong (2000), he edited a special double issue of Cultural Studies (vol. 14, nos. 3–4), "(Post)Colonialism and Its Discontents"; a special issue of Social Analysis (vol. 46, no. 2), "Global Dissonances"; and co-edited a book, Refashioning Pop Music in Asia: Cosmopolitan Flows, Political Tempos and Aesthetic Industries (2004). His major articles have appeared in diverse journals, including Toung Pao, Late Imperial China, History and Anthropology, Ethnic and Racial Studies, Journal of Historical Sociology, Current Anthropology, Theory Culture & Society, Cultural Anthropology, boundary 2, Communal/Plural, Postcolonial Studies, Inter-Asia Cultural Studies, Anthropological Theory, Critique of Anthropology, and positions.

After the Seminar

To allow for informal discussion, the seminar will be followed by a dinner with the guest speaker at 6:15pm. The location of the restaurant will be announced at the seminar. All are welcome, though those who attend will need to pay for their own food and drinks. As reservations must be made at the restaurant, please RSVP by noon of the day before the seminar to jasmine.lin@anu.edu.au

The ANU China Seminar Series is supported by the China Institute, the Research School of Asia and the Pacific, and the Australian Centre on China in the World at The Australian National University.

系統號:

A-007988

【演講】何乏筆:曲通三統?關於現代政治的規範性弔詭

【演講】武吉次朗:毛沢東時代の日中貿易を振り返って

【演講】劉龍心:地理書寫與近代歷史知識的轉型

【演講會】2016年第3回中國研究所定例學術研究會

標題:

【演講會】2016年第3回中國研究所定例學術研究會

時間:

2016年9月17日(週六)14:00-17:00

地點:

中國研究所會議室(東京都文京區大塚6-22-18)

主辦單位:

一般社団法人中國研究所

聯絡人:

E-mail: c-chuken@tcn-catv.ne.jp

內容簡介:

14:00-15:30

日本の新聞と中國報道に関する一考察——先行研究を中心に(陳洋,東洋大學大學院)

評論人:山田賢一(NHK放送文化研究所メディア研究部,中國研究所理事)

15:30-17:00

清末における広西の遊勇反亂と災害救援(土肥歩,青山學院大學非常勤講師)

評論人:杉山文彥(元東海大學教授、中國研究所理事長、『中國研究月報』編集委員)

主持人:川上哲正(中國研究所理事,『中國研究月報』編集委員長)

※本演講免費參加

系統號:

A-008029

【演講】江明親:面向過去而生:談臺灣的文化資產保存

【演講】廖咸浩:「現代」、「現代性」與「現代主義」

【演講】雷祥麟:杜聰明的漢醫藥研究之謎:傳統醫療、科學與東亞的現代性

【演講】Vincent Goossaert:To become a divine official: the state pantheon & self-divinization practices in late imperial China

【演講】高萬桑:晚清士紳對太平天國叛亂的末世論詮釋

【演講】Felix Wemheuer:怎樣寫毛澤東時代的社會史

【演講】唐獎漢學獎得主狄百瑞(William Theodore de Bary)教授演講

標題:

【演講】唐獎漢學獎得主狄百瑞(William Theodore de Bary)教授演講

時間:

2016年9月24日(週六)10:50-11:50

地點:

福華文教會館2樓卓越堂(臺北市大安區新生南路3段30號)

主辦單位:

唐獎教育基金會

主講人:

由鄭義靜博士(哥倫比亞大學亞洲與中東委員會主任)代表宣讀

聯絡人:

王玟涵,Tel: (02) 8772-5188 ext.203;E-mail: tangprizeVIP@gmail.com

內容簡介:

【唐獎週得獎人演講】

狄百瑞教授簡介

美國的狄百瑞(William Theodore de Bary)教授曾兼任哥倫比亞大學副校長和東方語文系主任、國防語言及地區研究中心的首位主任,是西方儒學的開創性人物,對舉世儒學有卓著貢獻,著作宏富,近七十年的學術生涯中,編寫近三十冊書,其中有許多部具有突破性的貢獻。

狄百瑞教授在個人研究之外,亦投身許多相關的學術事務,例如編譯各種書籍。上個世紀60年代以來,許多學生與學者都大大受惠於狄百瑞教授出版的《Sources of Chinese Tradition》一書,他在其中既翻又解釋中國傳統經典和文獻,將中國文明基本的圖象完整呈現於英語世界的讀者前,此書擴大增訂版在1999、2000、2004陸續出版,可見其影響之久遠。

狄百瑞教授主張儒學絶非現代化的阻礙,反而是東亞地區的文化資本。他強調中國雖乏西方意義下的「自由主義」,但並非不重視「自由」。他認為明代理學尤其保存「自由傾向」(liberal tendencies)的各種價值,驅使眾多儒家與新儒家的「君子」在史上以所謂「先知的聲音」(prophetic voice)反抗濫用政治力量。他認為僅以西方觀點看待或引導世界文明的走向,已不符多元文化主義流行的今日。並指出儒家和印度傳統除了各自所具有的活力外,也抱持開放而多元的文化主義,認為不同文化傳統間需溝通對話,努力於異中求同,方能彰顯人權和公民社會的價值,解決世界上的各種危機。「克己復禮」、「理一分殊」的儒家教誨,在今日依然適用。解決世界亂局,狄教授認為捨此別無良方,而這也是他為學的目標與理想。

狄百瑞教授代表人鄭義靜(Rachel E. Chung)博士簡介

現職:哥倫比亞大學亞洲與中東委員會主任

學歷:哥倫比亞大學歷史音樂學與東亞語言與文化碩士、博士(指導教授狄百瑞)、茱麗亞學院音樂學士、音樂碩士

研究領域與著作:新儒學文化與其歷史、東亞文明、亞洲音樂與人文

“Song of Ch’unhyang” for Invitation to East Asian Classics, “Rethinking Rites-Music Relations in Confucian Tradition” for the Proceedings of the 2008 National Association of Core Texts and Courses Conference

“State of the Core Curriculum in South Korea” for Proceedings of the First Annual International Conference on Classics for an Emerging World (2009).

BIOGRAPHY

Rachel E. Chung is the Director of University Committee on Asia & the Middle East (UCAME) as well as Lecturer in Asian Studies with research interests primarily in Neo-Confucian cultural and intellectual history. She received her B.M. and M.M. degrees from the Juilliard School in New York, and her M.A., M. Phil, and Ph.D. in Historical Musicology and East Asian Languages & Cultures from Columbia University in 2002 under Wm. Theodore de Bary, with whom she continues to work closely.

As the Director of UCAME she has been particularly instrumental in reaching out to the community of leading colleges and universities around the world to build international consensus and cooperation for a truly global core curriculum. As a lecturer also she focuses on teaching “core” courses such as Asian Humanities, Intro to Major Topics in East Asian Civilizations, Asian Music Humanities, and Masterpieces of Western Music.

She has published numerous articles, including the “Song of Ch’unhyang” for Invitation to East Asian Classics, “Rethinking Rites-Music Relations in Confucian Tradition” for the Proceedings of the 2008 National Association of Core Texts and Courses Conference, and “State of the Core Curriculum in South Korea” for Proceedings of the First Annual International Conference on Classics for an Emerging World (2009). She is currently working on two books, titled Globalization and Global Core Curriculum based on her work at UCAME, and Song Hyon’s “Model for Study of Music (Akhak kwebom, 1492)”: Thinking Musically about the Future of a Nation.

系統號:

A-008121

【演講】賴明珠:帝國凝視——臺展前「臺灣知識」的建構

【演講】黃富三:林朝棟大嵙崁之役致勝之道:棟軍後勤初探(1891-92年)

【演講】呂紹理:生物交換與資源控制的基地:日治時期臺灣的農事試驗場初探

【演講】李文良:滄海桑田:清代臺江內海港口地區的環境與社會變遷

【演講】呂崇偉:滄海桑田:華文教學與跨文化溝通

【演講】彭小妍:《創化論》的翻譯:科學理性與「心」的辯證

【演講】沈志華:中朝関係――現代の視點から

【演講】張漢園:日中醫療交流の現狀と課題

【演講】山根直生:「沙陀政權」是哪些人?五代後周在中國史上的意義

【演講】Bruce Dickson:The Dictator's Dilema: The Chinese Communist Party's Strategy for Survival

標題:

【演講】Bruce Dickson:The Dictator's Dilema: The Chinese Communist Party's Strategy for Survival

時間:

2015年10月7日(週五)14:00-16:00

地點:

Munk School of Global Affairs(208N, North House, Munk School of Global Affairs 1 Devonshire Place,Toronto,Canada)

主辦單位:

East Asia Institute, University of Toronto

主講人:

Bruce Dickson (Chair of the Political Science Department, George Washington University)

聯絡人:

Rachel Ostep, Tel: 416-946-8996

內容簡介:

Many observers predicted the collapse of the Chinese Communist Party following the Tiananmen Square crackdown in 1989, and again following the serial collapse of communist regimes behind the Iron Curtain. Their predictions, however, never proved true. Despite minor setbacks, China has experienced explosive economic growth and relative political stability ever since 1989. In The Dictator’s Dilemma, Bruce Dickson provides a comprehensive explanation for regime’s continued survival and prosperity. Dickson draws upon original public opinion surveys, interviews, and published materials to explain why there is so much popular support for the regime. This basic stability is a familiar story to China specialists, but not to those whose knowledge of contemporary China is limited to the popular media. This talk will appeal to anyone interested in understanding China’s increasing importance in world politics.

Speacker Bio

Bruce Dickson is professor of political science and international affairs and chair of the political science department at the George Washington University. His research and teaching focus on political dynamics in China, especially the adaptability of the Chinese Communist Party and the regime it governs.

Disclaimer

Please note that events posted on this website are considered to be public events – unless otherwise stated – and you are choosing to enter a space where your image and/or voice may be captured as part of event proceedings that may be made public as part of a broadcast, webcast, or publication (online and in print). We make every effort to ensure your personal information is kept and used in compliance with the Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). If you have any questions please get in touch with our office at munkschool@utoronto.ca or 416-946-8900.

系統號:

A-008076

【演講】Mette Halskov Hansen:Educating the Chinese Individual: Political Ambitions and Processes of Individualization

標題:

【演講】Mette Halskov Hansen:Educating the Chinese Individual: Political Ambitions and Processes of Individualization

時間:

2016年10月10日(週一)17:00-19:00

地點:

Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Prof. Mette Halskov Hansen(University of Oslo)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

【SOAS China Institute Monday Forums】

The world’s largest education system is facing criticism from many of its own teachers and students, as well as from policy makers at the highest levels of office. Hefty public investments and several attempts at reform have not yet created the “neo-socialist” school that leaders of the Communist Party dream of: A school which manages to foster “creative” and “innovative” young people, without compromising demands for political discipline and trust in authorities. Many students complain that reforms have failed, while teachers struggle to live up to the pressures from educational authorities, parents, students, and school leadership. Based on fieldwork between 2008 and 2012 in a rural high school, this presentation will argue that contemporary Chinese education is indeed undergoing profound changes, but that these result from societal processes as much as from educational policies. More specifically, the presentation discusses how broader processes of individualization are remaking the Chinese state school from within. The talk is based on my recently published monograph Educating the Chinese Individual: Life in a Rural Boarding School (University of Washington Press 2015).

Speaker's Biography

Mette Halskov Hansen has studied Chinese society and politics since the late 1980s and is now professor at the University of Oslo. Her interest in how people’s ways of living connect to larger political processes has led to a number of research projects on topics such as ethnic identity, colonization of border areas, and individualization in the Chinese school. During her years of doing anthropological fieldwork in the provinces of Yunnan, Gansu, Shaanxi, Fujian and Zhejiang she became increasingly interested in how people locally understand and respond to risks of pollution, what they expect from government, and how they envision their future. This has resulted in a new interdisciplinary project called Airborne: Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China. Hansen has published a number of books and articles, including Educating the Chinese Individual: Life in a Rural Boarding School (Univ. of Washington Press 2015), Frontier People: Han Chinese Settlers in Ethnic Minority Areas of China (Univ. of British Columbia Press 2005), iChina: The Rise of the Individual in Modern China (NIAS Press 2010), Lessons in Being Chinese (Univ. of Washington Press 1996).

系統號:

A-007989

【演講】李尚仁:觀察與規訓:十九世紀後期大英帝國的熱帶疾病研究

【演講】楊瑞松:想像恥辱,建構國族:「東亞病夫」與近代中國集體記憶

【座談會】「吳嵩慶日記.戰後臺灣史料」座談會

【座談會】楊儒賓《儒門內的莊子》新書座談會

標題:

【座談會】楊儒賓《儒門內的莊子》新書座談會

時間:

2016年9月9日(週五)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所2樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所

內容簡介:

14:00-15:45

【第一場】

主持人:黃冠閔(中研院文哲所)

新書旨趣介紹(楊儒賓,國立清華大學中國文學系)

新書討論:何乏筆(中研院文哲所)、賴錫三(中山大學中國文學系)、徐聖心(臺灣大學中國文學系)、吳冠宏(東華大學中國語文學系)、林明照(臺灣大學哲學系)、鍾振宇(中研院文哲所)

16:05-17:45

【第二場】

主持人:劉滄龍(臺灣師範大學中國文學系)

作者/評者/讀者綜合討論及作者回應(楊儒賓,國立清華大學中國文學系)

※有意與會者請逕至官網線上報名,並請事先閱讀《儒門內的莊子》一書以利當日討論。

系統號:

A-008032

【工作坊】湖北商周時期青銅鑄造工作坊

標題:

【工作坊】湖北商周時期青銅鑄造工作坊

時間:

2016年9月27日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院史語所研究大樓二樓演講廳(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所考古學門

聯絡人:

張小姐,Tel: 02-27829555#687

內容簡介:

10:10-10:40

主持人:飯塚義之

曾侯乙墓陪葬坑的帷帳(張昌平,武漢大學歷史學院教授)

11:00-12:00

主持人:內田純子

粗銅冶煉流程的考古發現及研究的提綱——以湖北大冶銅綠山古礦冶遺址考古發現為例(陳樹祥,湖北省文物考古研究所研究員)

西周青銅鑄造背景探析(黃鳳春,湖北省文物考古研究所研究員)

13:40-14:40

葉家山西周曾國墓地出土銅甗甗鉤鑄造方法的觀察與思考(陳麗新,湖北省文物考古研究所)

Comparison Study of Smelting Technique from Copper Sulfides in East Asia (飯塚義之,中央研究院地球科學研究所研究副技師)

15:00-16:00

EMPA實驗室參訪:中央研究院地球科學研究所

系統號:

A-008206

【座談會】「從北美到全球的臺灣研究:NATSA20週年論文集」新書座談會

標題:

【座談會】「從北美到全球的臺灣研究:NATSA20週年論文集」新書座談會

時間:

2016年9月13日(週二)10:30-12:00

地點:

中研院臺史所802室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所

聯絡人:

王美雪,Tel: 02-26525374;E-mail: twconf@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:張隆志(本書主編,中央研究院臺灣史研究所副研究員)

引言人:潘美玲(本書主編,國立交通大學人社系副教授)、林繼文(本書主編,中央研究院政治學研究所研究員兼所長)、許菁芳(本書作者,NATSA第22屆會長)

報名網址:http://www.ith.sinica.edu.tw/academic_online.php?no=586

系統號:

A-008095

【工作坊】「紀念楊水心女士逝世六十週年暨楊水心女士日記發表會」工作坊

標題:

【工作坊】「紀念楊水心女士逝世六十週年暨楊水心女士日記發表會」工作坊

時間:

2016年10月1日(週六)

地點:

中興大學人文大樓六樓607室(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所、國立中興大學歷史學系

內容簡介:

10:40-12:00

主持人:李君山(國立中興大學歷史學系副教授兼系主任)

開朗自在的傳統女性:楊水心女士生平介紹(李毓嵐,國立中興大學歷史學系助理教授)

大宅院裡的女性情誼——以楊水心女士為中心(林蘭芳,國立暨南國際大學歷史學系副教授)

日治時期傳統女性對現代的容受與實踐——以《楊水心女士日記》為例(蔡秀美,東海大學歷史學系助理教授)

與談人:許雪姬(中央研究院臺灣史研究所研究員)

13:00-14:20

主持人:廖振富(國立臺灣文學館館長)

女人與書寫——從楊水心女士日記的幾處特殊敘事和修辭談起(黃美娥,國立臺灣大學臺灣文學研究所教授兼所長)

與談人:廖振富

《楊水心女士日記》(1928、1930)的臺語白話字書寫(陳慕真,國立臺灣文學館研究典藏組助理研究員)

與談人:王昭文(國立高雄應用科技大學通識中心兼任助理教授)

《楊水心女士日記》的內容與解讀(劉世溫,中央研究院臺灣史研究所約聘助理)

與談人:廖振富

14:40-15:40

主持人:遊鑑明(中央研究院近代史研究所研究員)

從《楊冰心女士日記》管窺1930年代的休閒活動與交通網絡(鄭安睎,國立臺中教育大學區域與社會發展學系助理教授)

從楊水心女士日記談臺灣的「潤餅」(王昭文,國立高雄應用科技大學通識中心兼任助理教授)

與談人:遊鑑明

15:45-16:45

主持人:李毓嵐(國立中興大學歷史學系助理教授)

楊水心女士與婦女團體(許蕙玟,國立暨南國際大學歷史學系博士生)

與談人:林蘭芳(國立暨南國際大學歷史學系副教授)

賢妻良母:楊水心女士的妻子與母親角色(劉芳羽,國立中興大學歷史學系碩士生)

與談人:李毓嵐(國立中興大學歷史學系助理教授)

16:50-17:10

綜合討論:遊鑑明(中央研究院近代史研究所研究員)、許雪姬(中央研究院臺灣史研究所研究員)

系統號:

A-008163

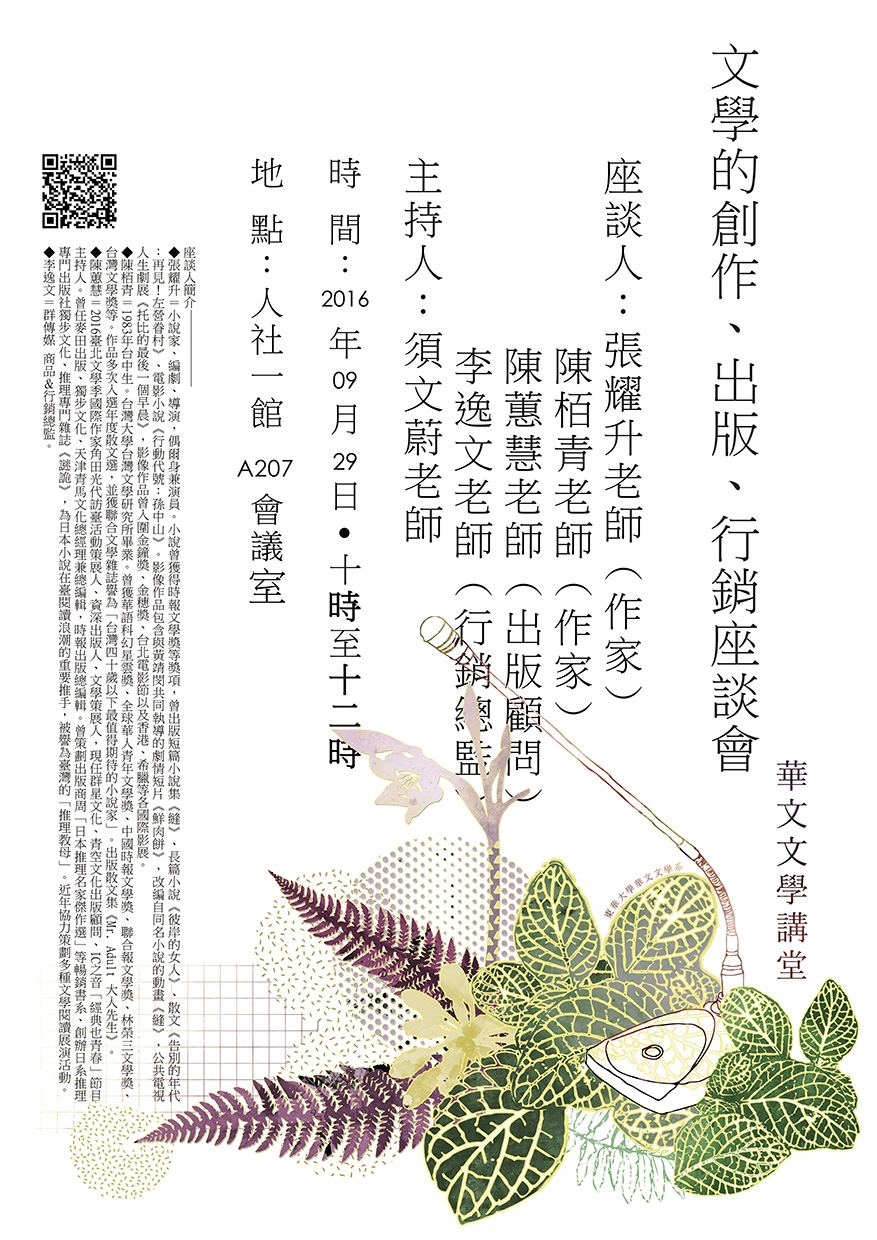

【座談會】「文學的創作、出版、行銷」座談會

標題:

【座談會】「文學的創作、出版、行銷」座談會

時間:

2016年9月29日(週四)10:00-12:00

地點:

東華大學(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

國立東華大學華文文學系

內容簡介:

主持人:須文蔚(國立東華大學華文文學系教授)

座談人:張耀升(作家)、陳栢青(作家)、陳蕙慧(出版顧問)、李逸文(行銷總監)

座談人簡介

◆張耀升

小說家、編劇、導演,偶爾身兼演員。小說曾獲得時報文學獎等獎項,曾出版短篇小說集《縫》、長篇小說《彼岸的女人》、散文《告別的年代:再見!左營眷村》、電影小說《行動代號:孫中山》,近年從事編劇及影像創作,同時也在一些臺灣獨立製片的電影中擔任演員。影像作品包含與黃靖閔共同執導的劇情短片《鮮肉餅》,改編自同名小說的動畫《縫》,公共電視人生劇展《托比的最後一個早晨》,影像作品曾入圍金鐘獎、金穗獎、臺北電影節以及香港、希臘等各國際影展。除了文學作品影像化之外,也致力於閱讀推廣,為了突破地域限制,改善偏鄉閱讀,拍攝製作閱讀教學影片《閱讀世代》,藉由影像帶領觀眾回歸文學閱讀。張耀升使用文字與影像,一如用咒,為種種混沌無明一一安放其名,使之降伏。他擅長與黑暗相處,黑暗中躲著怪獸,等著他一一將它們的故事說出,彷彿如此才能得到安息。藉著他的故事召喚出的幻象,我們觀看他人的艱難,好得知自己命運的真相。

◆陳栢青

臺灣大學臺灣文學研究所畢業。曾獲華語科幻星雲獎、全球華人青年文學獎、中國時報文學獎、聯合報文學獎、林榮三文學獎、臺灣文學獎等。作品多次入選年度散文選,並獲聯合文學雜誌譽為「臺灣四十歲以下最值得期待的小說家」。出版散文集《Mr. Adult 大人先生》。

◆陳蕙慧

2016臺北文學季國際作家角田光代訪臺活動策展人、資深出版人、文學策展人,現任群星文化、青空文化出版顧問、IC之音「經典也青春」節目主持人。曾任麥田出版、獨步文化、天津青馬文化總經理兼總編輯,時報出版總編輯。曾策劃出版商周「日本推理名家傑作選」等暢銷書系、創辦日系推理專門出版社獨步文化、推理專門雜誌《謎詭》,陸續引進宮部美幸、東野圭吾、伊坂幸太郎、橫山秀夫、京極夏彥、乙一、北村薰、角田光代、吉田修一等作家,為日本小說在臺閱讀浪潮的重要推手,被譽為臺灣的「推理教母」。近年協力策劃多種文學閱讀展演活動,如2015華文朗讀節「焦點作家」、讀冊生活「小說節」、「京都學堂」等。

◆李逸文

群傳媒 商品&行銷總監。

系統號:

A-008088

【系列演講】「科大人文新語」系列講座

標題:

【系列演講】「科大人文新語」系列講座

時間:

2016年7月至9月,共5場

地點:

香港歷史博物館地下演講廳(香港九龍尖沙咀漆咸道南100號)

主辦單位:

香港歷史博物館、香港科技大學人文學部

聯絡人:

Tel: (852) 2724-9042

內容簡介:

隨著香港社會專上及持續教育的普及,學術知識越來越成為公眾知情權的重要內容。學術知識貴在創新,但新知自應造福人群。人文學科美於人情,而話語豈宜黌宮獨唱。香港科技大學人文學部因此與香港歷史博物館合設科大人文新語講座系列,期與公眾共享文史哲等多元領域的人文學術研究成果。

9月11日(週日)

中國文學中的烏托邦想像(普通話主講)(劉劍梅,香港科技大學人文學部教授)

9月18日(週日)

牡丹亭》究竟在講什麼?(普通話主講)(李思涯,香港科技大學人文學部博士)

9月25日(週日)

家庭裡的衛生科學:民國時期女性的身體和健康(英語主講)(張贇,香港科技大學人文學部博士)

演講時間均為15:00-17:00

座位:139;先到先得,滿座即止,演講廳將於講座開始前15分鐘開放。

費用:免費入座

除特別註明外,所有講座均以粵語進行。講座內容並不代表博物館立場。

系統號:

A-007991

【系列演講】國史館臺灣文獻館2016年「臺灣文獻講座」

標題:

【系列演講】國史館臺灣文獻館2016年「臺灣文獻講座」

時間:

2016年4月至10月,共6場

地點:

國史館臺灣文獻館史蹟大樓(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國史館臺灣文獻館

聯絡人:

Tel: 049-2316881#306

內容簡介:

為推廣臺灣歷史研究,並與學術、社會各界專家學者交流,規劃6場專題演講,主題有盟軍飛機對臺灣的轟炸,日治時期臺灣學生運動、近代臺灣料理、阿罩霧風雲(含影片觀賞)、臺灣人的世界觀及臺灣犬的故事等。自4月至10月間,歡迎各界踴躍報名參加。

本系列演講2016年9月至10月場次內容如下:

9月22日(週四)

14:00-16:00

臺灣人的世界觀:林獻堂環球遊記(許雪姬,中央研究院臺灣史研究所研究員)

10月20日(週四)

14:00-16:00

物種的追尋與正名:臺灣犬的故事(鄭麗榕,政治大學臺灣史研究所助理教授)

系統號:

A-007993

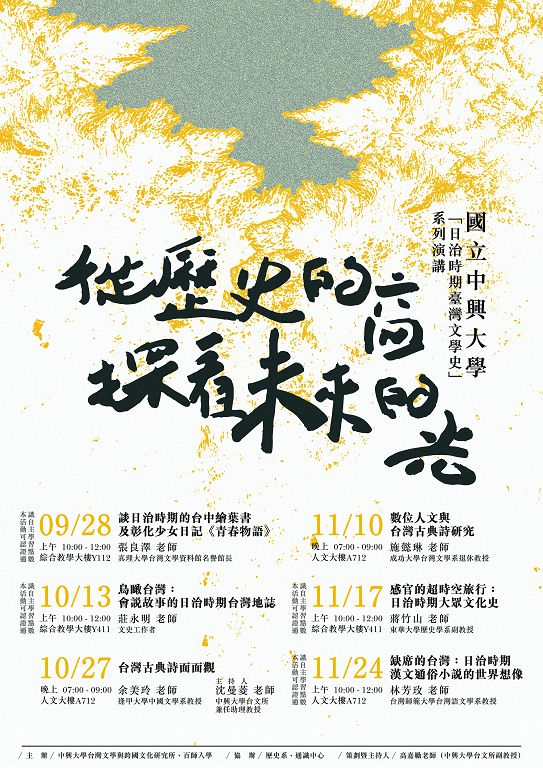

【系列演講】「日治時期臺灣文學史」系列講座:從歷史的窗探看未來的光

標題:

【系列演講】「日治時期臺灣文學史」系列講座:從歷史的窗探看未來的光

時間:

2016年9至11月,共6場

地點:

中興大學(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所、百師入學

內容簡介:

10月13日(週四)

10:00-12:00

►綜合教學大樓Y411

鳥瞰臺灣:會說故事的日治時期臺灣地誌(莊永明,文史工作者)

*本活動可認證通識自主學習點數

10月27日(週四)

19:00-21:00

►人文大樓A712

主持人:沈曼菱(中興大學臺文所兼任助理教授)

臺灣古典詩面面觀(餘美玲,逢甲大學中國文學系教授)

11月10日(週四)

10:00-21:00

►人文大樓A712

數位人文與臺灣古典詩研究(施懿琳,成功大學臺灣文學系退休教授)

11月17日(週四)

10:00-12:00

►綜合教學大樓Y411

感官的超時空旅行:日治時期大眾文化史(蔣竹山,東華大學歷史學系副教授)

*本活動可認證通識自主學習點數

11月24日(週四)

10:00-12:00

►人文大樓A712

缺席的臺灣:日治時期漢文通俗小說的世界想像(林芳玫,臺灣師範大學臺灣語文學系教授)

*本活動可認證通識自主學習點數

系統號:

A-008259

【系列演講】臺湾文学連続講座「フォルモサからの風」

標題:

【系列演講】臺湾文学連続講座「フォルモサからの風」

時間:

2016年9至10月,共3場

地點:

臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心(東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル2階)

主辦單位:

一橋大学大学院社会学研究科、愛知大学国際問題研究所、臺灣文化部等

聯絡人:

臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心,Tel: 03-6206-6180;E-mail: moctokyo@gmail.com

內容簡介:

第1回

9月17日(週六)

15:00-17:00

族群(エスニック・グループ)の現代的意義:臺湾の経験をふりかえる(王甫昌,中研院社會所研究員)

與談人:若林正丈(早稲田大学政治経済学術院教授,臺湾研究所所長)

講者簡介

王甫昌,米国・アリゾナ大学社会学博士。専門は族群関係、社会運動研究。主な業績に、「由「地域意識」到「族群意識」:論臺灣外省人族群意識之內涵與緣起,1970~1989」、“Studies on Taiwan’s Ethnic Relations: The State of the Field”などがある。邦訳として、松葉隼・洪郁如訳『族群―現代臺湾のエスニック・イマジネーション』(東方書店、2014)がある。

與談人簡介

若林正丈

東京大学社会学博士。専門は臺湾現代史、臺湾政治。主著に『臺湾―変容し躊躇するアイデンティティ』(ちくま新書、2001)、『臺湾の政治―中華民国臺湾化の戦後史』(東京大学出版会、2008)などがある。

第2回

10月8日(週六)

15:00-17:00

植民地文化の残照:臺湾における日本映画の盛衰(1950-1964)(邱坤良,臺北藝術大學戲劇系教授)

與談人:松永正義(一橋大学名誉教授)

講者簡介

邱坤良

元臺北芸術大学学長、作家。パリ・ディドロ大学(パリ第7)文学博士。専門は演劇学、演劇史、臺湾大衆娯楽研究。主著に『寶島大劇場:目睹之現狀與怪現狀』、『飄浪舞臺:臺灣大衆劇場年代』などがある。

與談人簡介

松永正義(まつなが まさよし)

元一橋大学大学院言語社会研究科教授。専門は臺湾文学研究。主著に『臺湾文学のおもしろさ』(研文出版、2006)、『臺湾を考えるむずかしさ』(研文出版、2008)がある。

第3回

10月16日(週日)

13:00-15:00

偽臺湾人から偽グローバリゼーションへ(張小虹,臺灣大學外文系教授)

與談人:橋本恭子(一橋大学言語社会研究科特別研究員)

講者簡介

張小虹,米国・ミシガン大学博士。作家。専門はフェミニズム理論、文学文化研究。主著に『後現代女人』、『性別越界』、『在百貨公司遇見狼』、『假全球化』、『身體褶學』、『資本主義有怪獸』がある。邦訳として、橋本恭子訳『偽りのグローバリゼーション』(東方書店、2016年秋に刊行予定)がある。

與談人簡介

橋本恭子,一橋大学言語社会研究科博士(学術)。専門は比較文学、臺湾文学。主著に『「華麗島文学志」とその時代――比較文学者島田謹二の臺湾体験』(三元社、2012)、『島田謹二――華麗島文學的體驗與解讀』がある。

會場:臺北駐日経済文化代表処臺湾文化センター(東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル2階)

本演講免費,名額120人,現場備有翻譯,最晚於開始前半小時入場)

主辦:一橋大学大学院社会学研究科、日本学術振興会科学研究費基盤(C)「戦後臺湾の農山漁村における家族変動の社会史」、愛知大学国際問題研究所

合辦:臺湾文化部

協辦:臺北駐日経済文化代表処 臺湾文化センター

お問い合わせ:臺北駐日経済文化代表処,臺湾文化センター

TEL:03-6206-6180

FAX:03-6206-6190

Email:moctokyo@gmail.com

系統號:

A-008049

【展覽】流轉的騎跡──臺灣民生與腳踏車特展

標題:

【展覽】流轉的騎跡──臺灣民生與腳踏車特展

時間:

2016年10月4日至2017年2月12日

地點:

國立臺灣博物館1樓101、102展覽室(臺北市中正區100襄陽路2號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館、國立科學工藝博物館、自行車暨健康科技工業研究發展中心、中衛發展中心.太平洋自行車博物館

聯絡人:

Tel: (02)2382-2566

內容簡介:

為展現臺灣人記憶中的老鐵馬故事及產業發展的脈絡,本展規劃「一項19世紀重要的發明」、「自轉車與日治時期臺灣常民生活」、「戰後臺灣人的腳踏車故事」、「當代臺灣自行車產業發展的轉型與突破」、「從現在騎向未來」等五大單元,展示各式腳踏車及相關配件,輔以文獻、報章雜誌、藝術作品與紀實攝影等多元形式,呈現腳踏車的發明軌跡及在各時代的故事。

從概念的構思、發明、改良到創新車款,可騎乘上路的腳踏車於19世紀問世至今有二百餘年的歷史,無論時代如何變遷,腳踏車作為交通代步、工作之用、運動競技、休閒活動等,都以創新的技術豐富人類的生活。腳踏車在日治時期引進來臺,隨著社會變遷,腳踏車的工藝與科技技術的演變,影響人們的生活與文化發展,是連結與再現土地、人民生活記憶的重要物件之一,此展述說了腳踏車產業脈絡、歷史意義及美學內涵,期望能連結不同時代人們的情感,喚醒民眾對臺灣常民生活的記憶。

從日治時期迄今,腳踏車承載了人們無數的生活記憶與故事,臺灣自行車產業的轉型與突破,紀錄了70年來代工、外銷、研發、設計的發展過程;如今,全球環保意識高漲,腳踏車又重新穿梭在臺灣人的日常生活中,人們也將載著歷史記憶從現在騎向未來。

開館時間:週二至週日:上午9點30分到下午5點,國定假日及連續假期則照常開館。

休館時間:除夕及春節初一休館,週一休館。

系統號:

A-008207

【展覽】「旅行方程式——經典遊記的想像與建構」古籍文獻展

標題:

【展覽】「旅行方程式——經典遊記的想像與建構」古籍文獻展

時間:

2016年6月21日起

地點:

國家圖書館4樓善本書室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

黃先生,Tel: 2361-9132#429

內容簡介:

國家圖書館職司文獻典藏,館藏古籍文獻以明人文集聞名於國際漢學領域,其中不少書籍內容與遊記相關。今年適逢古今遊記之最《徐霞客遊記》自1776年正式刊印240周年紀念,為讓大眾欣賞館藏相關典藏,國圖特自館藏文獻中挑選具有代表之文獻與圖像40餘種,區分為以下五大主題:一、徐霞客遊記;二、經典遊記;三、明代遊記、四、旅遊文化;五、域外與臺灣遊記。展期自6月21日起,歡迎蒞館參觀。

開館日週二至週六

上午9時至下午5時

※入館參觀者須年滿16歲或未滿16歲的高中職學生以上,並遵守本館閱覽規定。

系統號:

A-007971

【展覽】影耀寶島.攝影家眼裡的臺灣大地(II)特展

標題:

【展覽】影耀寶島.攝影家眼裡的臺灣大地(II)特展

時間:

2016年5月3日至9月4日

地點:

國立臺灣博物館2樓迴廊展區(臺北市中正區100襄陽路2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館、臺灣攝影博物館文化學會

聯絡人:

Tel: (02)2382-2566

內容簡介:

國立臺灣博物館與臺灣攝影博物館文化學會於102年共同策畫「鏡觀寶島山岳‧河流」攝影特展獲得熱烈迴響,今年再度合作籌畫「影耀寶島‧攝影家眼裡的臺灣大地」特展,此展是臺博館自104年起執行文化部「國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫」的年度攝影主題展之一。以人類與環境共處的演進和攝影發展的歷史角度貫穿臺灣獨特的自然地理與人文地理風貌。展出約200幅風格包羅萬象的作品,內容包括寶島林野頌讚、寶島海洋大觀、島嶼人文今昔、鏡蘊寶島藝影四大主題。

該特展以臺灣山林為主題的展品包括資深攝影家周志剛先生早期所拍的關山萬里(1952)山谷遠景,高空攝影家陳敏明的嘉南平原大圳、關西油桐花海等,均以宏觀視角捕捉山壑林野的壯闊氣魄。生態攝影家徐仁修深入寶島林野,記錄桶后溪所環繞的山巒霧氣、平地的東源濕地、蘭陽候鳥及林野的臺灣檫樹等,呈現多樣物種和生態樣貌。

3月底甫受燃油外洩影響的老梅綠石槽海岸景觀,在海洋主題中的莊明景老梅系列作品中還原其宏偉中見細膩的原貌。還有已故高齡資深攝影家秦凱的大觀海景作品,海底生態攝影專家莊慶祿的海中巡弋、蔡永春的軸孔產卵和王連陞的魚相以及珊瑚、甲殼類及無脊椎等多種類型的美麗海洋生態影像,將難得一見的海底世界真實地呈現在觀者面前,突顯寶島既豐富又珍貴的海底生態。

除了對臺灣地理與自然生態的展示,該展也增加許多人文內容。包括從1871年以來約翰‧湯姆生(John Thomson)對「福爾摩沙」的珍貴紀錄,到近代多位專業攝影師的作品,如「攝影三劍客」:張才、鄧南光與李鳴鵰的作品不僅還原臺灣早期人民與社會和自然環境共生的面貌,更展現攝影先行者的創意與技巧。鄭桑溪、吳金淼、林權助等多位前輩攝影家如實地將歷史的場景記錄下來,襯托臺灣人民的淳樸與生命力

開館時間:週二至週日:上午9點30分到下午5點,國定假日及連續假期則照常開館。

休館時間:除夕及春節初一休館,週一休館。

系統號:

A-007972

【展覽】唵嘛呢叭咪吽——院藏藏傳佛教文物特展

標題:

【展覽】唵嘛呢叭咪吽——院藏藏傳佛教文物特展

時間:

2016年5月3日至11月6日

地點:

國立故宮博物院第一展覽區103、104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「唵嘛呢叭咪吽」,觀音菩薩的六字大明咒,在藏傳佛教傳播的地區,幾乎無人不知,無人不曉,是藏傳佛教的一個重要標誌。藏傳佛教形成於藏族地區,並以藏語文為主要施教、修學工具,與漢傳佛教並稱為大乘佛教的兩大支派。此派主張大小乘兼容,並以大乘為主,顯密結合,先顯後密,追求即身成佛。

元朝建立後,忽必烈尊崇喇嘛,藏傳佛教傳入中原,歷明、清兩代,或出於政治的因素,或宗教的信仰,上自皇室王公,下至黎民百姓,禮敬喇嘛,皈依接受灌頂,塑繪尊像,誦咒觀想修行,興寺建塔,蔚然成風,而刊譯藏傳佛教典籍,更是國家一大佛事。

本展覽以藏文《龍藏經》為主要展件,搭配其他典籍、書畫、法器、金銅佛等文物,分為六單元展出:第一單元「無二至寶」展出《龍藏經》之裝幀配件;第二單元「三轉法輪」展出《龍藏經》經文內容;第三單元「譯傳四海」呈現藏文佛典所依據或再譯之漢、滿、蒙等文字佛典:第四單元「漢地藏音」展出收錄藏傳佛教經咒的漢文圖書;第五單元「五部聖眾」以《龍藏經》經板圖像暨金銅佛、法器及繪畫,分成諸佛、菩薩、護法等五大類展示;第六單元「卓尼留珍」以複製之卓尼版《甘珠爾》布置情境式藏傳佛教藏經閣。

本院所藏藏傳佛教文物非常豐富珍貴,此次展出係擇其精尤作選樣陳列,希望觀眾能從中一覽其特色。

展覽檔次

第一檔 2016年5月3日至7月31日

第二檔 2016年8月6日至11月6日

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-007973

【展覽】道法萬象——道教信仰文化特展

標題:

【展覽】道法萬象——道教信仰文化特展

時間:

2016年4月29日至2017年2月19日

地點:

鄭成功文物館(臺南市中西區開山路152號)

主辦單位:

臺南市政府文化局

聯絡人:

Tel: (06)213-6207

報導者:

臺南市政府文化局

內容簡介:

在宗教文物的領域中,道教文物雖非最熱門,在漢人社會生活中卻最讓民眾感到親切;無論公、私領域的儀式都有道、法信仰文化成分。道士、法師作為儀式專家,主持儀節具有主位觀點(emic)的認知,對道、法自有一套專業的宗教知識;一般民眾則常以客位觀點(etic)來旁觀,因道、法與習俗混而為一,滲入日常生活反而不易感知。所以道、法不只是「民族宗教」,更是「生活宗教」。

本次展覽邀請儀式專家與學者合作,提供一個方便門道,體認日常生活與道法文化聯結為一,藉由道法世界的呈現,將宇宙萬象盡歸其中。臺南市既以文化立都,且道、法俱全,故能跨越時空並擴及各派。在所揭舉的「道法萬象——道教信仰文化特展」主題下,第一期「道法在臺灣」先從在地出發,再循序進入第二期更開闊的視野,以便先後互證、今古同參。

【展覽期間】

第一期:2016年4月29日至2016年10月2日

第二期:2016年11月5日至2017年2月19日

開放時間:09:00-17:00,每週一休館

系統號:

A-007974

【展覽】「聽!臺灣在唱歌:聲音的臺灣史」特展

標題:

【展覽】「聽!臺灣在唱歌:聲音的臺灣史」特展

時間:

2016年3月29日至11月27日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

【聲音印刷術】

印刷術改變了人類的訊息流動模式,用視覺顛覆了這個世界。20世紀初,錄音技術與唱機的發展,讓聲音能「印刷」而傳播,於是,一場以聽覺為核心的革命開始了。從圓盤唱片、磁帶到數位化資訊,科學與聲音商業的發展,讓近代的社會生活充滿各式各樣的聲音,透過傳播的交疊,眾聲喧嘩。

1914年,臺灣藝人被帶往日本錄音,發行首批臺灣音樂唱片,1930年代唱片製作業逐漸穩定,同時人類學家深入田野,展開聲音記錄工作。在商業與學術的進程中,錄音史料開始累積留存。透過大量的錄音史料,我們聽到許許多多豐富精采的歷史故事:原來,臺灣一直在唱歌…

【美妙的聲音】

聲音的史料何其浩瀚,而「音樂」無疑是主軸。我們錄下美妙的聲音,作為商品而流通,也作為文化而傳承。「臺灣百年音樂英雄牆」,登載了學院音樂、傳藝戲曲、流行音樂各領域傑出的音樂英雄,他們的聲音創作與演出,成為權威,也成為不同世代的重要記憶。

在琳瑯滿目的音樂中,「流行音樂」是商品性最強的聲音,也具有顯著的時代標誌。百年來流行音樂的演變,是聲音的演進史,也是整個臺灣社會的縮影,我們精選臺灣幾張劃時代的專輯唱片,這些穿梭臺灣不同世代的商品,都曾是臺灣音樂發展中最閃亮的主角。

【田野的聲音】

1920年代開始,有人類學家、音樂學家、語言學家帶著錄音器材進入臺灣山林,零星記錄臺灣的聲音。基於學術調查的需要,這些紀錄多元而瑣碎,特別值得我們張大耳朵仔細的聽聽看。透過這些聲響,彷彿讓我們聞到了80年前、50年前田野的空氣。

【時代的聲音】

以往我們多半是由文獻、圖像來理解歷史,事實上,某個關鍵的聲音,不但更觸動人心,更是社會的共同記憶,這些歷史的腳步聲,是我們一同走過的證據,也能帶我們穿越時空。

1930年代的自治運動家楊肇嘉先生,他的演說表達了當時臺灣人的主張,他所闡述的社會困境與期許,至今仍言之諄諄。政府或大型社會機關的宣傳歌曲,從國父孫中山、蔣中正到蔣經國……透過電臺播送,也常以唱片在學校播放,是當時全民教育的重要一環,也成為不同世代的聲音記憶。

【地下的聲音】

有許多不被政府允許的聲音,在地下流動著。儘管自1930年代到戰後解嚴的出版唱片檢閱、1970年代之後的審核制,戰爭期間的禁鼓樂、戰後禁方言、嚴密的廣播電視內容監控......都禁不住人民心底的聲音。

有些聲音表達了人民的心底話、描述社會的實況,像1935年的〈街頭的流浪〉、1964年的〈無頭路〉,用詼諧的詞句表達不景氣下的社會不滿。有些是帶點情色而被假道學的審閱機關查禁,比如1964年的〈鹽埕區長〉。而單單只是闡述悲傷的情傷歌曲或寫實歌曲,因為冒犯時局國策,也會被禁,比如〈苦酒滿杯〉、〈今天不回家〉等等。不過,越是要禁,越是激起人們的好奇心,往往掀起莫名的社會大流行。

【生活的聲音】

在不少聲音資料中,常有意無意的留存了不同時代生活的特殊景況。臺灣由來已久的「笑科劇」,內容有趣,更記錄不同世代的生活樣態。

〈臺博美人館〉是極為難得的一套唱片,1935年臺灣總督府舉辦臺灣大博覽會,當時的臺灣說唱藝術家編演這個故事,從庶民的角度看到什麼樣的博覽會?愛國獎券是常見的歷史文獻,不過一張彩券,築起了什麼樣的夢想世界?在郭大誠的歌裡頭,1960年代的情書是怎麼寫的?1970年代的電視廣告怎麼走入生活,怎麼開創新消費時代?

這些嬉戲中的聲音,反映庶民的生活,也成為歷史軌跡的生動記錄了。

【自己的聲音】

聽完這麼多歷史的聲音,你也來玩一玩,創作出屬於自己的聲音吧!

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-007975

【展覽】「我的體育生活:第一個參加奧運的臺灣人──張星賢」特展

標題:

【展覽】「我的體育生活:第一個參加奧運的臺灣人──張星賢」特展

時間:

2016年3月2日至9月4日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

1932年,臺灣人首次登上奧運舞臺,他是張星賢,那年的奧運在美國洛杉磯舉行。

出生於日本時代的張星賢,憑藉著天賦與努力,得到難能可貴的留學機會,成為日本早稻田大學田徑隊的一員。他在講究實力的奧運選拔賽中,脫穎而出,兩度入選日本奧運代表隊。他因此感到榮耀。

奧運是運動領域的最高殿堂,張星賢有幸見識世界頂尖的水準,也體察臺灣人身分的特殊性,如同後來到滿州發展,運動場上的臺灣人,竟分別代表日、滿、華等三個代表隊。他因此而感慨。

戰後的張星賢,成為臺灣田徑運動的推手,但他終究被屏除在1964年東京奧運代表團外,他原本認為借助與日本田徑界的友好關係,可給選手最多的協助,卻不知,與日本親善就是他被排除在外的主因之一。

第一位登上奧運舞臺的臺灣人──張星賢,終其一生,愛田徑的心並未改變,但生命經驗與國族認同的糾葛,始終纏繞著他。他的生命史,是許多經歷日本時代的臺灣人的戰後史。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-007976

【展覽】尋找東方金銀島:荷蘭人遇見臺灣東部村社

標題:

【展覽】尋找東方金銀島:荷蘭人遇見臺灣東部村社

時間:

2016年1月26日至12月18日

地點:

國立臺灣史前文化博物館第四特展室(臺東市博物館路1號)

主辦單位:

國立臺灣史前文化博物館

聯絡人:

Tel: 089-381166

內容簡介:

17世紀的大航海時代,西方國家不遠千里來到東方,意圖取得珍貴的香料、黃金等物品,此時的臺灣、中國及日本皆成為他們尋求貿易合作的對象。1624年,荷蘭人於臺南建立熱蘭遮城之據點後,更以臺灣作為東亞貿易的據點,積極蒐集臺灣地區資源。

為尋求更多貿易資本,荷蘭人在1638年開始踏上東部尋金之路。本次特展將藉由充滿動力之尋金主軸,帶領您由大航海時代出發,逐步瞭解當時東亞貿易情形,進而從荷蘭人的眼光看見17世紀東部史前文化及原住民聚落文化。

本展覽開放時間:星期二至星期日,上午9:00至下午5:00。

休館時間:每星期一(遇國定假日、補假日、選舉日則照常開放)、農曆除夕、年初一。必要之停止開放另行公告。

系統號:

A-007977

【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

標題:

【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

時間:

2015年12月25日至2017年4月18日

地點:

國立故宮博物院203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

乾隆皇帝的御製詩中,常以「少貴似晨星」、「晨星真可貴」等,形容文物的珍貴稀有。尤其有「趙宋官窯晨星看」一句,可知乾隆皇帝珍視如寶貝的文物正是宋朝官窯瓷器。

所謂宋朝官窯,藉由文獻的記載,可知是指北宋官窯,南宋修內司和郊壇下官窯。近人對於南宋官窯的探索與研究,可以溯至1930年代中、日學者的採集與調查。雖然當時還未能分辨南宋官窯的真正內涵,但是從中醞釀而出的青瓷鑑賞趣味,以及想要解開謎團的意圖,一直持續至今。尤其是浙江省杭州市老虎洞窯址發現之後,多數學者因此接受郊壇下和老虎洞正是文獻記載中的兩個南宋官窯。至於北宋官窯,除了根據文獻的記載之外,亦有學者參考了乾隆皇帝的御製詩和河南省寶豐縣清涼寺窯址的出土狀況,思考汝窯作為北宋官窯的可能性。

國立故宮博物院收藏的清宮傳世青瓷,數量甚夥,不僅件件可以追溯出原來存放的處所;而且透過鐫刻其上的御製詩,亦呈現乾隆皇帝爬梳文獻的心得,以及十八世紀的官窯概念與分類。以古鑑今,當下的我們究竟應該如何看待這批傳世珍藏呢?此一展覽一方面回溯清宮收藏的脈絡,另一方面也整合當今陶瓷史研究的觀點,重新檢視個別作品的產地、燒製時間與問題所在。展覽分成「汝窯與北宋官窯」、「南宋官窯」、「青瓷碎器」和「鑑賞與發現」四個單元,期望通過傳世實物、文獻記載與考古材料的連結,展現十二至十四世紀青瓷的燒製背景、鑑賞風情與作品特徵。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-008261

【展覽】奔流不息——嘉義發展史

標題:

【展覽】奔流不息——嘉義發展史

時間:

本展覽為故宮南院常設展

地點:

國立故宮博物院南部院區第一展覽區103、104陳列室(嘉義縣太保市東勢里故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (05)362-0777

內容簡介:

嘉義舊稱諸羅,地處嘉南平原北端,北回歸線橫跨縣境;多樣的自然景觀、厚實的歷史文化,呈現出多元、精采的風貌。境內河流的蜿蜒,河口出海處沉積的海岸平原,淺丘山陵、河谷與山脈等多種地貌,涵養著來自不同地區的住民,孕育豐富燦爛的文明。

從史前時期開始,嘉義地區海岸線不斷地變遷、倒風內海的沿海地形聚集居民,漸漸形成河口海港的功能,新的文明形態於焉產生。及至大航海時代的來臨,跨越海洋的歐洲文化及大陸東南人口移民影響,新、舊住民在山、海、平原間交會處不斷融合,成就豐富多元及生意盎然的發展。二十世紀以後,嘉義又在近代化過程中不斷蛻變,信仰、人文、工藝、藝術、產業和體育等諸多面向,持續表現旺盛的生命力。國立故宮博物院將結合歷史檔案、珍貴文物與新媒體數位影片,為觀眾講述豐富精彩的嘉義故事。

以新媒體技術製作之影片,依時序發展,分為「旭日初昇——地理」、「嘉邑興起——開發」、「人文薈萃——文化」三單元,闡述史前到現代嘉義歷史文化及地理人文景觀;並藉新媒體互動年表及小型專題展覽,深入嘉義豐富的文化底蘊。

本展覽開放時間為每日9:00-17:00,週一休館。

系統號:

A-008086

【展覽】れんがでたどる東アジア

【展覽】國芳ヒーローズ~水滸伝豪傑勢揃

標題:

【展覽】國芳ヒーローズ~水滸伝豪傑勢揃

時間:

2016年9月3日至10月30日

地點:

太田記念美術館(東京都渋谷區神宮前1-10-10)

主辦單位:

太田記念美術館

聯絡人:

TEel: 03-5777-8600

內容簡介:

近年、歌川國芳(1797~1861)は展覧會でも多く取り上げられ、現代人に最も人気のある浮世絵師の1人となっています。その魅力については「奇想」や「ユーモア」といった言葉で語られることが多いのですが、実は國芳の最初のヒット作は「ワイルド」で「カッコイイ」武者絵でした。その作品こそが《通俗水滸伝豪傑百八人之(つうぞくすいこでんごうけつひゃくはちにんの)一個(ひとり)(一人)》(以下《通俗水滸伝》)シリーズ。當時の日本においても知られていた中國の小説「水滸伝」を題材に、國芳が力強くもエキゾチックな異國のヒーローたちを躍動感あふれる姿で活寫したものです。國芳渾身の武者絵はたちまち評判を得、その人気ぶりは彫り物(刺青)ブームを起こすほどでした。國芳はこの成功を足がかりに「武者絵の國芳」と呼ばれるほどの地位を築いていくことになったのです。

本展では國芳の出世作にして武者絵の傑作《通俗水滸伝》シリーズのほぼ全點に加え、國芳が手がけた「水滸伝」に関連する多彩な作品を展示いたします。國芳入魂のヒーローたちの勇姿をお楽しみください。

本展覽前期為9月3日至27日,後期為10月3日至30日。9月5、12、20、26、28、29、30日,10月3、11、17、24日休館。

系統號:

A-008117

【展覽】中国陶磁勉強会

標題:

【展覽】中国陶磁勉強会

時間:

2016年9月15日至10月23日

地點:

根津美術館展示室1(東京都港区南青山6-5-1)

主辦單位:

根津美術館

聯絡人:

TEel: 03-3400-2536

內容簡介:

「中国陶磁」と聞いて、みなさんはどんなものを思い浮かべますか?8000年あまりに及ぶ中国の長い歴史のなかで、広大な国土の各地で作られた陶磁器は、作られた時代によって姿や形、色彩や文様に様々な違いがあります。このような歴史的な展開をたどるとともに、日本で「唐物(からもの)」として大切にされた作品を含む中国陶磁の全体像を、重要文化財4件を含む約90件の作品を通して楽しく学んでみましょう。

本展覽為根津美術館藏品展,開放時間為10:00-17:00,每逢月曜日休館。

系統號:

A-008159