標題

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第87本第2分

- 清華中文學報第15期

- 思想史第6號:五四新文化運動專號

- 漢學研究通訊第35卷第2期

- 臺大文史哲學報第84期

- 語言暨語言學第17卷第3期

- 臺大中文學報第52期

- 哲學論評第51期

- 臺灣文獻第67卷第1期

- 成大中文學報第52期

- 臺灣東亞文明研究學刊第12卷第2期

- 臺大東亞文化研究第3期

- 中國史研究第101輯

- 東洋思想文化第69集

- 周易王韓注

- 電光影裏斬春風──武士道分流與滲透的新詮釋

- 漂泊與越境——兩岸文化人的移動

- 儒家思想的現代使命——永續發展的智慧

- 蒙古獨立與蒙中俄關係(1911-1945年)

- 日本的世界觀:兩百年的變遷

- 素顏の孫文:遊走東亞的獨裁者與職業革命家

- 國民黨興衰史(增訂二版)

- 兩漢貨幣通覽

- 美國東亞圖書館發展史及其他

- 知識臺灣:臺灣理論的可能性

- 日治時期在臺日本警察的原住民書寫:以重要個案為分析對象

- 金問泗日記,1931-1952(上冊)

- 近代東亞海域交流:航運.臺灣.漁業

- 曲譜編訂與牌套變遷

- 蔣經國先生侍從與僚屬訪問紀錄(一套兩冊)

- 從困境中奮起:另眼看1945年後的東亞史

- 日治臺灣生活事情:寫真、修學、案內

- 原住民族運動.媒體.記憶:後殖民進路

- 臺灣糖業寫真照片

- 漢傳佛教、宗教儀式與經典文獻之研究:侯沖自選集

- 現代口承神話的民族誌研究:以四個漢族社區為個案

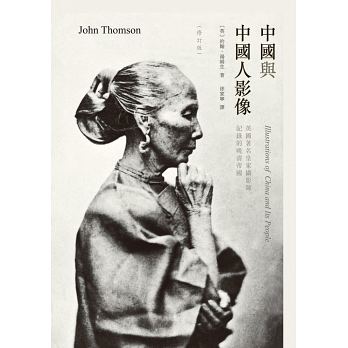

- 中國與中國人影像:英國著名皇家攝影師記錄的晚清帝國

- 西藏與西藏人影像——一個漢人攝影記者的駐藏歲月(1950-70年代)

- ビジュアル年表:臺湾統治五十年

- 王道楽土.満洲国の「罪と罰」:帝国の凋落と崩壊のさなかに

- 清代学術と言語学:古音学の思想と系譜

- 「反日」と「嫌韓」の同時代史:ナショナリズムの境界を越えて

- 浄土真宗と近代日本:東アジア・布教・漢学

- 重慶大爆撃の研究

- 科挙と性理学―明代思想史新探

- 東アジアの礼・儀式と支配構造

- アジア・太平洋戦争辞典

- Outsourced Children: Orphanage Care and Adoption in Globalizing China

- Divergent Memories: Opinion Leaders and the Asia-Pacific War

- Fact in Fiction: 1920s China and Ba Jin’s Family

- Nan Jing: The Classic of Difficult Issues

- Changing Chinese Masculinities: From Imperial Pillars of State to Global Real Men

- Asianisms: Regionalist Interactions and Asian Integratio

- Theater of the Dead: A Social Turn in Chinese Funerary Art, 1000-1400

- Scythe and the City: A Social History of Death in Shanghai

- The Classical Gardens of Shanghai

中央研究院歷史語言研究所集刊第87本第2分

清華中文學報第15期

思想史第6號:五四新文化運動專號

標題:

思想史第6號:五四新文化運動專號

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

內容簡介:

【論著】

怎樣歡迎「賽先生」:胡適與巴斯德(潘光哲)

新文化運動的「下行」──以江浙地方讀書人的反應為中心(瞿駿)

章太炎晚年對「修己治人」之學的闡釋(王銳)

【研究討論】

Lu Xun and Zhang Binglin: New Culture, Conservatism and Local Tradition (Sebastian Veg)

Picturing Revolution: Visual Commemorations of China’s May Fourth Movement (Shakhar Rahav)

如果把概念想像成一個結構──晚清以來的「複合性思維」(王汎森)

【書評】

走向威權之路:張朋園,《從民權到威權:孫中山的訓政思想與轉折,兼論黨人繼志述事》書後(汪榮祖)

系統號:

P-007633

漢學研究通訊第35卷第2期

標題:

漢學研究通訊第35卷第2期

時間:

2016年5月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

【研究綜述】

海外中文教學中的閩南語課程(傅熊撰,紀品志譯)

《華裔學志》中的老子研究(江日新、潘鳳娟)

【研究機構】

德國杜賓根大學歐洲當代臺灣研究中心──蔣經國基金會海外中心介紹(柏德方撰,王任君譯)

【新書評介】

Micah S. Muscolino, The Ecology of War in China: Henan Province, the Yellow River, and Beyond, 1938-1950

Bret Hinsch, Masculinities in Chinese History

【資料介紹】

新近出版論文集彙目

【會議報導】

國內外學術會議

【學界消息】

漢學研究中心

臺灣書院

蔣經國國際學術交流基金會

臺灣漢學博士論文計畫彙目

研究機構及學校動態

系統號:

P-007737

臺大文史哲學報第84期

語言暨語言學第17卷第3期

標題:

語言暨語言學第17卷第3期

時間:

2016年4月

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

內容簡介:

【Featured Article】

The Serial Verb Construction: ComparativeConcept and Cross-linguistic Generalizations (Martin Haspelmath)

【Articles】

Meaning Prototype: A Study of‘110’in Chinese(傅習濤)

Towards a More Comprehensive Understanding of Qiang Dialectology(陳德寧)

/kwo/ and /y/ in Taiwan Mandarin: Social Factors and Phonetic Variation(曾淑娟)

Negation in the X Ưníng Dialec(王雙成、Keith Dede)

系統號:

P-007688

臺大中文學報第52期

哲學論評第51期

臺灣文獻第67卷第1期

成大中文學報第52期

臺灣東亞文明研究學刊第12卷第2期

標題:

臺灣東亞文明研究學刊第12卷第2期

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學人文社會高等研究院

內容簡介:

【專題論文】

《易經》在近世琉球的流傳概述(吳偉明)

藤原惺窩的東亞觀──對明朝、朝鮮、安南三國的省視(王明兵)

臺灣認同論述中的「日本」:「哈日」年輕人與「親日」年長者的情感結構(李明璁)

【研究論著】

全球化時代的古典道家思想:從溯因推理到早期道家宇宙論中的語境化方法(安樂哲)

一種學習方法:銜接古代中國的教育哲學和當代的學習評估與學習組織(James D. Sellmann)

語言、文化與認同:臺灣的羅馬拼音及其意涵(林姵吟)

二宮尊德的農業倫理觀(山內友三郎)

【研究討論】

邁向儒家式的全球治理(Pio García)

儒家倫理中君子概念對當代輕薄型資本主義的啟示(Thomas Taro Lennerfors)

當代新儒學的孟子詮釋與作為方法的「康德」──兼論新外王及其「去政治化的政治」(許育嘉)

【書評】

再論儒家、康德倫理學與德行倫理學──評唐文明的《隱秘的顛覆》(李明輝)

系統號:

P-007692

臺大東亞文化研究第3期

標題:

臺大東亞文化研究第3期

時間:

2015年10月

出版單位:

臺北:臺大文學院「跨國界的文化傳釋:東亞各國間的文化交流跨學科研究」計畫

內容簡介:

【研究論文】

先秦至六朝文學「空間意識」的轉化與「抒情自我」的建構(黃文青)

唐代前期的宮廷詩與佛教──以七世紀東亞的視角出發(李志鴻)

在主體性與他律性之間:戰後韓國學界的十七世紀朝鮮對外關係史研究特徵與論爭(李孟衡)

「鼎新」與「革故」之間 :近代中日改曆的反應與迴響(蔡嵐婷)

臺灣日治時期地名變更小考──從日語觀點來看(林慧君)

「文圖學」與東亞文化:1920-30年代虎標永安堂藥品的報紙廣告(衣若芬)

津田左右吉的《論語》研究(曹景惠)

試探民國以來戲曲刊行劇本之變遷──以《民眾小說戲曲讀本》為主的考察(松浦恆雄)

日本的馬華文學研究──以日本現代中國文學研究為視角(豐田周子)

歷史與記憶之間:《無言的山丘》與《多桑》的礦坑空間(劉芳礽)

【會議紀要】

琉球大學法文學部‧臺灣大學文學院國際學術交流研討會──跨國界的文化傳釋:東亞各國間的文化交流跨學科研究會議紀實(盧怡如、郭珮君)

【書文評介】

村井章介,《東アジアのなかの建長寺──宗教・政治・文化が交叉する禅の聖地》(郭珮君)

系統號:

P-007674

中國史研究第101輯

標題:

中國史研究第101輯

時間:

2016年4月

出版單位:

大邱:中國史學會

內容簡介:

【論文】

Classification of Land Contracts in the Later Han and Its Historical-Regional Characteristics(洪承賢)

The Significance of an Awareness of Confucian Ideas and the Translation of Confucian Scriptures by Paul Kranz, at the End of the Qing Dynasty(盧在軾)

A Special Experience of the Second Jinshi(進士)Students of the Jinshi-guan(進士館), in Jing-shi-ta-xue-t'ang(京師大學堂)in the Late Ch'ing(張義植)

Merchants and Price in Hunan, During Late Q'ing and the Republic(田炯權)

Chinese YMCA and Intellectual Geography of Modern China, 1895-1921(金秀英)

The Statistical Analysis on the Research Achievements of The Journal of Chinese Historical Researches up to 100th Journal(金鍾健)

【說林】

The Crises of Different Cultures and Geopolitics Influenced by the Environmental Factors in Western Zhou’s Enfeoffment(張強)

Capsicum Annuum L in Ancient and Modern East Asia(王茂華、王曾瑜、洪承兌)

【譯註】

The Translation and Annotation of Manchu Script Documents Housed in Korea(洪性鳩)

【報告】

Exploration of Historic Sites Related with Western Learning of Joseon Period ―Beijing and Shanghai Areas in China(宋堯厚)

【書評】

走向民眾,開通民智:評臺灣學者李孝悌的《清末的下層社會啟蒙運動:1901-1911》(侯傑、馮牧野)

系統號:

P-007669

東洋思想文化第69集

標題:

東洋思想文化第69集

時間:

2016年2月

出版單位:

東京:東洋大學文學部

內容簡介:

Japanese Translation and Notes of Wang Ji(王畿)'s "Penglai Huiji Shenyue(蓬萊會籍申約)"——Jing-hui(講會)Activity Recorded by Wang Yangming(王陽明)School(Part 1)(小路口聰)

On Payaga-patitthana(岩井昌悟)

On the Living Goddess in Kathmandu Valley: Royal Kumari as a Symbol of Pluralism(山口しのぶ)

A Study of the Surviving Fragments of Dosen's Commentary on the Brahma Net Sutra梵網經(伊吹敦)

系統號:

P-007668

周易王韓注

標題:

周易王韓注

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

(魏)王弼、(晉)韓康伯 著

內容簡介:

《周易》自漢代已被列為《五經》之首,清代《四庫全書總目提要》謂曰:「《易》之為書,推天道以明人事者也。」,體現了中國古代思想文化的哲學觀與宇宙觀。它的價值歷久彌新,直到現在仍為學術界所重視。兩千多年來,《易》注作品汗牛充棟,其中魏.王弼、晉.韓康伯合撰的《易》注是學界公認為重要的一部。後世《十三經注疏》所收《易》注,便是此書。

「大安古典新刊」為服務讀者,以閱讀查檢的方便為考慮準則,重新設計版式,不論是研究經學的專門學者,或僅為修身養性的一般讀者,本書皆是最佳的參考資料。書末收錄王弼所撰的《周易略例》和唐代邢璹的注,以供讀者參考。

系統號:

P-007695

電光影裏斬春風──武士道分流與滲透的新詮釋

標題:

電光影裏斬春風──武士道分流與滲透的新詮釋

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

張崑將 著

內容簡介:

第一章 作為「分流」與「滲透」詮釋概念的武士道

一、武士道研究的簡略回顧

二、武士道研究的新詮釋概念

三、作為「語言」與「觀念」之間的「武士道」

四、從「相嵌倫理」到「融攝倫理」的武士道

五、各章「相嵌倫理」之介紹

第二章 禪學與武士道

一、前言

二、佛教或禪學之於日本武士的魅力

三、劍術家與禪學:以宮本武藏與柳生宗矩為中心

四、禪、武之「悟」與「戒律」之比較

五、結論:日本禪學與國家主義之間

第三章 儒家倫理與武士道:赤穗復仇事件呈現的倫理爭議

一、前言

二、赤穗事件引發的武士倫理爭議

三、赤穗復仇事件涉及的「春秋大義」之論爭

四、結語:「士道」與「武士道」之間

第四章 武士道的意象:神話、歷史、戲劇與象徵物

一、前言

二、創國神話的武士道意象

三、傳說與戲劇人物的武士道意象

四、歷史人物的武士道意象

五、櫻花精神的武士道意象

六、結語:神話與事實之間

第五章 基督教義與武士道

一、問題緣起

二、出身背景與「基督教化的武士道論」

三、「基督教化的武士道論」之類型與內涵

四、結語:介於「國家主義」與「國際主義」之間的武士道

第六章 「女武士道」的建構與物語化

一、前言

二、江戶時代武家女德的養成教育之概述

三、近代論述中的女武士道之各種形象

四、明治維新以後對「女武士道」的「物語化」

五、結語:日本女性的「昔」與「今」

第七章 武士道與商人道

一、前言

二、商人道與武士道關係的萌芽期:江戶初中期

三、商人道與武士道關係的成熟期:江戶中末期

四、明治維新後武士道與商人道的融攝倫理

五、結語:商人道與軍國主義之間

第八章 結論

一、在「發明」與「發現」之間的武士道

二、在「修養」與「尚武」之間的武士道

三、武士道研究的未來展望

系統號:

P-007696

漂泊與越境——兩岸文化人的移動

標題:

漂泊與越境——兩岸文化人的移動

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

黃英哲 著

內容簡介:

序章

故鄉與他鄉

第一章 張深切的政治與文學:自傳作品所呈現的人生軌跡

一、張深切在日治時期臺灣知識分子中之定位

二、關於民族意識之覺醒

三、「臺灣自治協會」時期

四、「廣東臺灣革命青年團」時期

五、戲劇活動與政治運動

六、「臺灣文藝聯盟」時代

七、《中國文藝》時代

八、返臺與歸隱

九、結語

第二章 楊基振及其時代:從日記看一位臺灣知識分子從戰前到戰後的心理轉變

一、楊基振與他的時代

(一)學生時期

(二)滿鐵時期

(三)華北時期

(四)歸臺後

二、日記的歷史書寫

(一)戰時華北地區臺灣人的交往圖譜與生活景象

(二)戰爭時局的認知情形與戰後經濟的動蕩

(三)日本敗戰後華北國軍、八路軍與日本軍的角力關係

(四)戰後旅居大陸臺灣人的財產問題與歸臺經過

(五)「光復」後的臺灣諸般世態:二二八事件前後

三、結語:戰前到戰後——一位臺灣知識分子的心理構造轉變

文本越境‧意義再製

第三章 〈藤野先生〉到臺灣:戰後初期「中日友好」的符碼

一、前言

二、魯迅的臺灣傳播

三、關於日文雜誌《新聲》月刊

四、「友好的象徵」:節譯版的〈藤野先生〉

五、結語

第四章 跨界者的跨界與虛構:陶晶孫小說〈淡水河心中〉顯現的戰後臺灣社會像

一、前言

二、從一件殉情事件談起

三、臺灣時代的陶晶孫(1946-1950)

四、致命的吸引力:當臺灣女子邂逅大陸男子

五、戰後臺灣社會像書寫:〈淡水河心中〉

六、結語

附錄、陶晶孫〈淡水河心中〉(〈淡水河殉情〉)

國家重建與文化葛藤

第五章 國民性改造的構想:許壽裳與臺灣,1946-1948

一、前言

二、許壽裳的赴臺

三、許壽裳與臺灣省編譯館

四、許壽裳與臺灣文化協進會

五、許壽裳與臺灣的魯迅傳播

六、結語:許壽裳與臺灣大學

第六章 歷史斷裂中的延續:許壽裳與戰後臺灣研究的展開

一、前言

二、許壽裳與臺灣省編譯館臺灣研究組之設立

三、臺灣省編譯館臺灣研究組的工作內容與成果

四、臺灣省編譯館撤廢後臺灣研究組人員的去向

五、結語

不在場的後殖民狀況

第七章 香港文學或是臺灣文學:論施叔青《香港三部曲》

一、前言

二、異鄉客的香港史:城市地圖的銘刻

三、「日不落國」的殖民幻影:施叔青的後殖民寫作策略

四、文學史的位置:臺灣?香港?

五、結語

系統號:

P-007697

儒家思想的現代使命——永續發展的智慧

蒙古獨立與蒙中俄關係(1911-1945年)

標題:

蒙古獨立與蒙中俄關係(1911-1945年)

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:幸福綠光公司

作者:

其木格 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第二節 文獻回顧

第二章 蒙古獨立緣起

第一節 歷史緣起

第二節 經濟的影響

第三節 滿清新政在蒙古

第三章 蒙古獨立運動

第一節 蒙古代表團赴俄請求援助

第二節 收復庫倫恢復蒙古國主權

第三節 收復烏里雅蘇臺、科布多市

第四章 蒙古獨立後的情況

第一節 蒙古國政府與中華民國的關係

第二節 內、外蒙古的統一運動

第三節 蒙俄友好條約

第四節 蒙俄友好條約對蒙古國的影響

第五章 1915年恰克圖條約 104

第一節 關於蒙古問題中俄的《北京聲明書》

第二節 蒙古國政府總理賽音諾顏那木囊蘇倫訪問俄國

第三節 蒙中俄三國恰克圖會議

第四節 恰克圖條約之後的蒙古

第六章 1919-1921年蒙中俄關係

第一節 取消蒙古自治權

第二節 白俄軍官恩琴進入蒙古恢復蒙古自治權

第三節 1921年蒙古人民革命勝利

第七章 1945年蒙古人民共和國獨立公投

第一節 中蘇友好同盟條約

第二節 蒙古人民共和國獨立公投

第八章 結論

系統號:

P-007725

日本的世界觀:兩百年的變遷

標題:

日本的世界觀:兩百年的變遷

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:臺灣商務印書館

作者:

Marius B. Jansen 原著,柳立言 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為"Japan and Its World: Two Centuries of Change"

馬厄利爾.詹遜(Marius B. Jansen)向來被視為日本史的權威學者,他在這本書結合他於七十年代年在普吉得海灣大學(University of Puget Sound)的一系列「布朗與哈利講座」內容,為讀者了解200年以來日本對於自身、美國及西方世界的觀念轉變,建立起認識的基礎。

本書是詹遜教授的學術研究結晶之一,書中以杉田玄白、久米邦武、松本重治三個歷史人物為主線,分析德川中期、幕末明治初期及戰後昭和期日本人如何重新認識世界及給自己定位,透過人物講故事,從而帶出歷史的重要性。

系統號:

P-007726

素顏の孫文:遊走東亞的獨裁者與職業革命家

標題:

素顏の孫文:遊走東亞的獨裁者與職業革命家

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

橫山宏章 著,李雨青 翻譯

內容簡介:

本書日文書名為「素顔の孫文:国父になった大ぼら吹き」

前言——綽號「孫大砲」

第一章_成長於廣東鄉村——旅居夏威夷及習醫之路

一 出生於華南廣東省香山縣翠亨村

二 遠渡夏威夷,旅居四年

三 於香港醫學學校立志為醫

第二章_推翻滿清的革命家——創立興中會、結成同盟會

四 創立興中會,航向革命家旅程

五 籌備惠州起義,期望日本的協助卻被擺了一道

六 仰賴依存於會黨(秘密結社)的邊境革命

七 亡命日本,加深與日本人的交流

八 結成中國同盟會,確立「四綱」、「三序」

九 同盟會內部對立激化

第三章_反滿革命的成功與反袁革命的敗北——中華民國的誕生

十 辛亥革命爆發,建立中華民國

十一 將政權禪讓於袁世凱

十二 因國體問題與宋教仁對立

十三 訪日與宋教仁之死,二次革命失敗

第四章_亡命日本與對日本的依存——孫文獨裁之中華革命黨

十四 再次亡命日本,深化對日本政府的依存

十五 思考與大亞洲主義論者、大陸浪人之關係

十六 創立以孫文獨裁體制運作之中華革命黨

十七 在交往眾多女性後,與年輕的宋慶齡結婚

十八 展露出輕易將利權讓渡予日本的真面目

第五章_第二次廣東地方政權及其挫折——《孫文學說》形成

十九 袁世凱成為皇帝,發起護國戰爭

二十 對抗北京,樹立廣州護法政權

二十一 孫文「愚民論」的形成

二十二 整合各民族的「中華民族論」誕生

二十三 樹立第二次廣東政府,遭陳炯明叛亂追擊

第六章_共產國際的支援與國共合作——難以割捨的軍閥同盟志願

二十四 中國共產黨創立,國共合作成立

二十五 孫文眼中的共產國際、聯蘇合作

二十六 孫文與陳獨秀的雙雄並立

二十七 動員外部客軍樹立第三次廣東政府

二十八 經營廣東困難重重,試圖放棄廣東

二十九 摸索與軍閥聯手的「三角反直同盟」

第七章_演說「三民主義」與遺囑「革命尚未成功」

三十 舉辦國民黨一全大會,宣揚「三民主義」

三十一 支持孫文的胡漢民、汪精衛也都是個性派人物

三十二 北上,客死北京

後記——無懼異端

系統號:

P-007727

國民黨興衰史(增訂二版)

標題:

國民黨興衰史(增訂二版)

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:臺灣商務印書館

作者:

蔣永敬 著

內容簡介:

壹、三次大結合

一、第一次:同盟會成立的時代意義

二、第二次:國民黨改組的歷史背景與意義

三、第三次:三民主義青年團與抗戰建國

貳、聯俄與容共

一、孫中山與越飛聯合聲明前的談判

二、馬林與國共合作

三、蔣中正赴俄考察記

四、鮑羅廷與改組國民黨

參、軍權、黨權與民權

一、國民黨與民國早期之民主運動

二、國民黨實施訓政的背景及挫折

三、民主憲政摧殘者:袁世凱與李登輝

肆、分裂與整合

一、國民黨的分合與興衰

二、中山艦事件原因的考察

三、迎汪復職與迎汪倒蔣

四、中共抗日統戰初期的「抗日反蔣」方針

五、從團結禦侮到共赴國難

伍、世代交替

一、孫中山晚年北上與最後的奮鬥

二、胡汪蔣分合關係之演變

三、從紀念蔣經國的言論來認識李登輝

四、李登輝與汪精衛的「世代交替」之比較

陸、回顧與展望

一、國民黨一至六次代表大會的回顧

二、從國共兩次分合看兩岸問題

三、國共合作的回顧與展望

四、從「百年老店」的興衰看國民黨的改造自救

柒、增訂部份

一、從三個名詞的微觀角度透視辛亥革命

二、「督撫革命」與「督撫式的革命」

三、鮑羅廷對國民黨的「左運」工作

四、孫中山晚年北上致力和平統一的途徑

五、扁馬執政期間兩岸關係之比較

系統號:

P-007629

兩漢貨幣通覽

標題:

兩漢貨幣通覽

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:蘭臺出版社

作者:

蔡啟祥 著

內容簡介:

本書內容有三大部份:一、「考據資料」二、「錢幣資料」三、「相關圖片資料」。

其一「考據資料」:引用歷史文獻及貨幣史資料,更引用近年來考古出土報告,各地錢幣家發表文章、著述等。

其二「錢幣資料」:儘量引用自己的收藏品,引用發表過了拓片、圖像,轉錄於書中並註明來源處。歷代新紀元的年號錢或重要稀少的錢幣或待考證的錢幣,皆標示年代、材質、規格、重量、備註等。並拍攝彩圖加以放大刊出,其餘錢幣儘可能全部以一比一原尺寸大小彩色圖片印出,此乃本書之特點。

其三「相關圖片資料」:「錢幣」上的資料、相關遺址因年代久遠,不可考或己荒蕪,難以取得攝錄,但本書以此為「誌」,克服困難,在真跡難覓的部份也會擷取些有關連的、生動的、趣的,讓冷冰冰的古錢增加另外的色彩及生命,此乃本書另一特色。

系統號:

P-007630

美國東亞圖書館發展史及其他

標題:

美國東亞圖書館發展史及其他

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

吳文津 著

內容簡介:

吳文津先生在《美國東亞圖書館發展史及其他》一書裡,敘述美國東亞圖書館演變和發展、哈佛大學哈佛燕京圖書館之史實及其收藏,緬懷中國近代圖書館發展先驅如韋隸華(Mary Elizabeth Wood)女士和袁同禮先生、學人如芮瑪麗(Mary Clabaugh Wright)教授和費正清(John King Fairbank)教授等,以及關於東亞圖書館目錄等,是一本研究美國東亞圖書館的重要之作!要認識20世紀中葉以來中國的歷史動向,還是想理解西方人怎樣研究這一動向,《美國東亞圖書館發展史及其他》都能給讀者以親切的指引。

作者簡介

1922年出生於四川成都。青年從軍。二戰後就讀西雅圖華盛頓大學歷史系及該校圖書館學院。復在史丹佛大學博士班攻讀中國近代史。曾任史丹佛大學胡佛研究院東亞圖館館長及哈佛大學哈佛燕京圖書館館長。主要著作有Contemporary China: A Research Guide(Stanford, 1967)及與 Roderick MacFarquhar、Timothy Cheek合編之The Secret Speeches of Chairman Mao: From the Hundred Flowers to the Great Leap Forward(Harvard, 1989)。

系統號:

P-007632

知識臺灣:臺灣理論的可能性

標題:

知識臺灣:臺灣理論的可能性

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:麥田出版

作者:

陳瑞麟等 著

內容簡介:

可以有臺灣理論嗎?如何可能?(陳瑞麟)

理論臺灣初論(史書美)

現代性的實驗室:從多元現代性的觀點詮釋臺灣在世界史的意義之嘗試(湯志傑)

理論與虛空(廖朝陽)

批評的常識/常識的批評:理論、常識與改革(蕭立君)

臨界臺灣:阿岡本、佛教與《海角七號》的範例(李鴻瓊)

華人海洋與臺灣:海盜、另類現代性、「後中國」動能(廖咸浩)

學院教育與知識生產:以《中外文學》的中國/臺灣文學研究為例(梅家玲)

臺灣科技產業與技術研究的「自我後進化」之探討(陳東升)

從螟蛉到螟害:近代臺灣的農業蟲害及其防治(呂紹理)

附錄:知識臺灣學群宣言草案

系統號:

P-007637

日治時期在臺日本警察的原住民書寫:以重要個案為分析對象

標題:

日治時期在臺日本警察的原住民書寫:以重要個案為分析對象

時間:

2016年6月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

溫席昕 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究緣起與問題意識

第二節 前行研究回顧

第三節 研究範圍、方法與材料

第四節 章節架構安排

第二章 領臺初期漢文人與理蕃警察:佐倉孫三、猪口安喜的多重身分實踐

第一節 佐倉孫三的理蕃調查

第二節 口安喜旅居臺灣三十年的執勤經驗

第三節 小結

第三章 理蕃視域下的臺灣原住民:藤崎濟之助、瀨野尾寧的理蕃史建構

第一節 「光輝的理蕃功勞者」:藤崎濟之助及其著作

第二節 瀨野尾寧與「蕃界美談」

第三節 小結

第四章 霧社事件、戰爭期與理蕃警察:以橫尾廣輔、中村文治為中心

第一節 1930年代的蕃地視學官:橫尾廣輔的理蕃視察

第二節 戰爭期、南洋與高砂義勇隊:中村文治在戰爭前後的寫作實踐

第三節 小結

第五章 結論

系統號:

P-007639

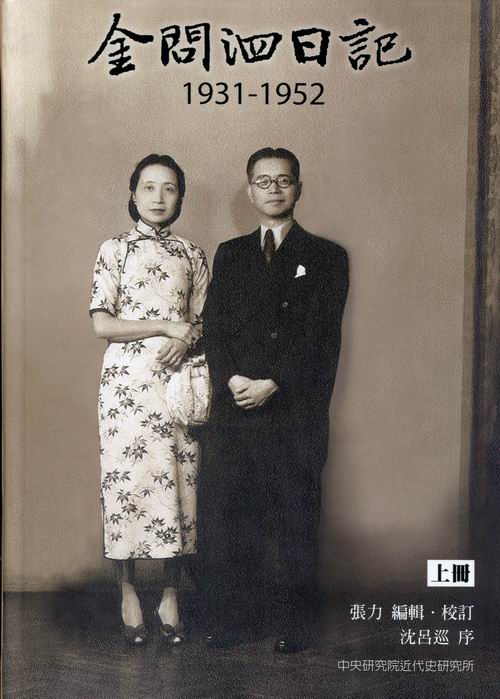

金問泗日記,1931-1952(上冊)

標題:

金問泗日記,1931-1952(上冊)

時間:

2016年5月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

張力 編輯校訂

內容簡介:

金問泗 (1892-1968),號純孺,祖籍安徽休寧,生於浙江平湖。復旦公學畢業,1915年獲天津北洋大學法學士學位,1916年以優異成績通過北京政府首次舉辦的外交官領事官考試,進入外交部。1917年派為駐美使館學習員,同時就讀紐約哥倫比亞大學(Columbia University),專修國際公法與外交學。1919年應駐美公使顧維鈞之邀出席巴黎和會,負責研究恢復關稅自主權問題,準備提案。1921年參加華盛頓會議。1922年 調回北京政府外交部,曾任職中俄會議會務處,參加特別關稅會議。1928年出任南京國民政府外交部第一司司長,1931年底任外交部代理常務次長。1932年奉派前往日內瓦,參加國際聯盟討論〈李頓調查團報告書〉會議。會議結束後,旋出任中華民國駐荷蘭公使,於1933年9月到任,其後數年屢次受邀出席國際聯盟會議。1943年3月特任駐荷蘭大使,另兼任駐比利時、挪威、捷克、波蘭等流亡政府大使。戰後專任駐比利時大使,先後出席多項重要國際會議,至1952年退休。著有《從巴黎和會到國聯》、《外交工作的 回憶》。本日記起自1931年,迄於1952年,主要記錄了其在駐歐期間的公務與私事,為 這一時期中國外交的一手史料。

系統號:

P-007720

近代東亞海域交流:航運.臺灣.漁業

標題:

近代東亞海域交流:航運.臺灣.漁業

時間:

2016年5月

出版單位:

臺北:博揚文化事業公司

作者:

松浦章 編著

內容簡介:

第一編 近代東亞海域中的航運與文化交流

1906年至1939年間日本阿波國共同汽船會社的中國東北沿海航運(松浦章)

享保年間日本出版的中國法帖(馬成芬)

清代篆書書法的日本影響(曹悅)

晚清袁世凱引進日本製浮水印紙初探(何娟娟)

近代溫州產木炭與日本關東大地震(吳征濤)

第二編 近代東亞海域交流與臺灣

日據時期日人在臺活動狀況──以從事金瓜石採金事業之日人為中心探討(卞鳳奎)

從「哨船頭」的市街圖看日據時期日人在基隆的生活(安嘉芳)

海洋文化視野下的基隆觀光資源(蔡懐徳)

20世紀以降臺灣離島的觀光產業──以蘭嶼為中心(黃煥容)

第三編 近代東亞海域中的漁業與物流

18-19世紀山東籍越境漁船的捕魚活動──以朝鮮史料為中心(劉海萌)

1881-1885年美國茶葉市場與中日綠茶競爭──以日本領事報告為中心(趙思倩)

1930年代中國產花生的海外輸出狀況(霍榮)

系統號:

P-007642

曲譜編訂與牌套變遷

標題:

曲譜編訂與牌套變遷

時間:

2016年5月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

林佳儀 著

內容簡介:

凡例

緒論

一、從曲譜與牌套諦觀曲體動態

二、「律定」與「變遷」之遞嬗

上編 曲譜內容與編訂

第一章 《南詞定律》之體例及其在清初曲譜之開創

前言

一、《南詞定律》之基本體例

二、《南詞定律》之體式辨析

三、《南詞定律》之曲牌排列

結語

第二章 馮起鳳《吟香堂曲譜》內容考釋

前言

一、馮起鳳其人

二、馮譜內容概說

三、附譜收錄臺本──〈堆花〉、俗〈叫畫〉

四、附譜曲文差異──通用〈聞鈴〉、通用〈彈詞〉

五、附譜曲腔差異──俗〈小宴〉、通用〈疑讖〉

結語

第三章 《吟香堂曲譜》之編輯意識與訂譜流傳

一、《吟香堂曲譜》之體例

二、《吟香堂曲譜》之編輯意識

三、《吟香堂曲譜》之訂譜流傳

結語

第四章 張紫東家藏崑曲曲本之傳抄意義與文獻價值

前言

一、補園張氏家族與崑曲

二、手折、《曲本百冊》與《異同集》

三、張氏家族傳抄曲本的意義

四、首見刊行的齣目

五、張氏家藏曲本的文獻價值

結語

下編 牌、套應用與變遷

第五章 南曲曲牌「又一體」研究──以《舊編南九宮譜》、《增定南九宮曲譜》、《南詞新譜》收曲為例

前言

一、「又一體」載錄特殊之處

二、收曲比較(上)──重新釐定曲名

三、收曲比較(中)──增刪曲牌

四、收曲比較(下)──正體、又一體之變

五、曲體變遷與應用

結語

第六章 合套下之南、北曲交化──以【清江引】、【撲燈蛾】為例

前言

一、北曲南化──以【清江引】為例

二、南曲北化──以【撲燈蛾】為例

結語

第七章 破窰記》【合笙】「喜得功名遂」套曲在明清時期之流播與變遷

前言

一、套式及套曲內容之變遷

二、由南套向北套之轉化

三、套曲的音樂系統──絃索唱與崑唱

結語

第八章 劇武戲之套曲應用與崑班承演

前言

一、京劇武戲之套曲應用

二、京劇武戲之崑班承演

結語

結論

一、清代曲譜的實用傾向

二、牌套變遷的內部及外部途徑

系統號:

P-007646

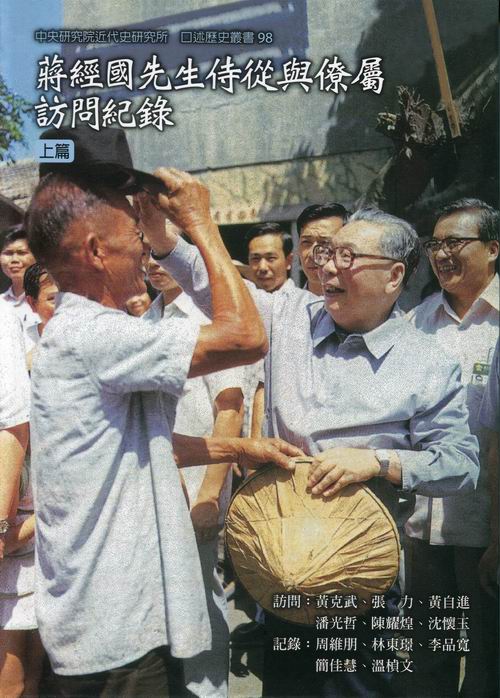

蔣經國先生侍從與僚屬訪問紀錄(一套兩冊)

標題:

蔣經國先生侍從與僚屬訪問紀錄(一套兩冊)

時間:

2016年4月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

黃克武等 訪問,周維朋等 紀錄

內容簡介:

蔣經國先生於1972-1988年間擔任中華民國行政院長和兩任總統,對臺灣的政治和經濟發展具有關鍵性影響。本書訪問了三十幾位長期跟隨他的侍從和僚屬,請他們回顧蔣先生的政治理念、領導風格、人格特質、生活點滴等。許多受訪者隨侍蔣先生十餘年,與他的接觸幾乎形影不離,對他有極為深刻的觀察,也透露了一些鮮為人知的故事。本書分上、下兩篇,共一千五百餘頁,除了文字紀錄之外,更佐以八百多幅珍貴照片,不僅適合一般讀者閱讀,對歷史研究也有重要的史料價值。

系統號:

P-007719

從困境中奮起:另眼看1945年後的東亞史

標題:

從困境中奮起:另眼看1945年後的東亞史

時間:

2016年4月

出版單位:

新竹:國立清華大學出版社

作者:

呂正理 著

內容簡介:

第一卷 動盪的年代(1945-1961)

第1章 國共內戰

第2章 麥克阿瑟統治下的日本——兼述冷戰的起源

第3章 韓戰始末

第4章 日本復興

第5章 中共建國初期的摸索道路

第6章 大躍進、大饑荒及中蘇交惡

第7章 蔣介石統治下的臺灣

第8章 韓戰後的南、北韓

第二卷 困惑的年代(1961-1976)

第9章 文化大革命始末

第10章 越戰始末

第11章 日本的金權政治及反社會脈動

第12章 蔣介石父子威權統治下的臺灣

第13章 朴正熙威權統治下的南韓——兼述北韓

第三卷 改革的年代(1976-1999)

第14章 中國的改革之路——從鄧小平復出到胡耀邦下臺

第15章 臺灣的改革之路——兼述香港的發展及回歸問題

第16章 日本第一?

第17章 後朴正熙時代的南韓軍人執政

第18章 從六四事件到九○年代中國的崛起

第19章 九○年代的兩岸關係發展及香港、澳門回歸

第20章 日本失落的十年

第21章 九○年代南韓的蛻變及北韓的核武導彈威脅

系統號:

P-007636

日治臺灣生活事情:寫真、修學、案內

標題:

日治臺灣生活事情:寫真、修學、案內

時間:

2016年3月

出版單位:

臺北:翰蘆圖書出版公司

作者:

徐佑驊、林雅慧、齊藤啟介 著

內容簡介:

日治時期被殖民的臺灣先民們,在舊昔的某時間點,也踏在與我們同樣生活著的鄉土街道,頭上也頂著和我們一樣的朗朗青天,鼻息之間更呼吸著和我們所聞到的相同氣味,在大歷史、大敘事之外的臺灣生活事情細瑣,都應該被記憶著。

本書從攝影寫真、修學旅行、鐵道案內,由三部碩士論文改寫,共構成很鮮明的日治臺灣生活事情;書裡的文字圖像光影,從甲午戰後、初期殖民、大正時代的內地延長主義、以至於昭和時代現代化到戰爭砲火的時間脈絡裡,臺灣先民生活的一角,一幕幕地躍然而出。

作者簡介

徐佑驊,臺灣臺北人,國立政治大學臺灣史研究所碩士。因為血液中的戀日情結,且著迷於老照片迷離又遙遠的歷史時空,研究主題圍繞著日治時期的寫真帖,作品曾發表於攝影雜誌及相關研討會。目前任職於出版社。

齊藤啟介,日本東京人,2005年來臺居留。國立政治大學臺灣史研究所碩士。擔任日本僑報的駐臺記者後,2013年迄今擔任臺灣媒體編譯,並以自由撰稿人的身份撰寫專題或專欄。愛吃滷肉飯。鐵路迷。座右銘:船到橋頭自然直。

林雅慧,臺灣臺北人,國立政治大學臺灣史研究所碩士,業餘貓奴。當過小學老師,現在把歷史當成本業永續經營,目前為出版社編輯。對於老舊事物有著無可救藥的迷戀,偶爾展現出女子特有的「韌性」與「任性」。

系統號:

P-007640

原住民族運動.媒體.記憶:後殖民進路

標題:

原住民族運動.媒體.記憶:後殖民進路

時間:

2016年3月

出版單位:

臺北:翰蘆圖書出版公司

作者:

以撒克.阿復(Isak.Afo) 著

內容簡介:

原住民族電視臺vs. 公廣價值?!——原視法與原住民族獨立自主電視臺之建構

壹、前言:原住民族電視臺的設置和相關議題

貳、公廣集團原住民電視臺:原住民族傳播權的邊陲化

參、 媒體所有權:建構民族自決、自治的原住民族傳播權

肆、公廣集團 vs. 原住民族傳媒權?

伍、多元文化主義與原住民族傳播權

陸、結語:傳播權的深化:原住民族電視法之立法

參考書目

後殖民‧自主書寫‧解放——多重層傳播帝國主義宰制下的原住民族傳播論述

壹、前言

貳、多元主義傳播權和原住民族傳播論述

參、多重層傳播帝國主義的宰制

肆、建構原住民族自主性的傳播論述

參考書目

紀念作為文化抵抗——大港口事件作為「危險記憶」的解放意涵

壹、前言

貳、阿美族人自我書寫的「大港口事件」

參、「鴉片記憶」vs.「危險記憶」

肆、文化抵抗的紀念:大港口事件作為民族解放的危險記憶

參考書目

原住民族正名運動vs. 象徵暴力——象徵抗爭進路下的正名運動及其衍生性社會實踐

壹、前言

貳、正名運動與非均質性文化自治

參、官方語言與象徵暴力

肆、象徵鬥爭進路的正名運動

參考書目

現代國家對原住民族自治主體的侵害——88災後重建、五都對原住民族社會的衝擊與挑戰

壹、前言:災難資本主義與現代國家的侵奪性格

貳、現代民族國家對原住民族的壓迫和同化

參、乞丐趕廟公?入侵原住民族土地領域的移民政策

肆、分而化之的集團移住、行政區域劃分

伍、訂定官方語言與原住民族語言的流失

陸、同化——國家對原住民族政策的意向與結局

柒、結語:建構後五都時代的臺灣原住民族自治

參考書目

系統號:

P-007641

臺灣糖業寫真照片

漢傳佛教、宗教儀式與經典文獻之研究:侯沖自選集

標題:

漢傳佛教、宗教儀式與經典文獻之研究:侯沖自選集

時間:

2016年1月

出版單位:

臺北:博揚文化事業公司

作者:

侯沖 著

內容簡介:

走進齋供――我的學思歷程(1984-2009)

經典軌跡

密教中國化的經典分析——以敦煌本《金剛頂迎請儀》、《金剛頂修習瑜伽儀》和《壇法儀則》為切入點

從《諸經日誦集要》到《禪門日誦》——以雞足山大覺寺乾隆刊本《禪林課誦集要》等為中心

《地母經》的演變——以經眼刊印本為中心

佛教儀式

漢地佛教的論義——以敦煌遺書為中心

禪門的「開堂」——以其儀式程序為中心

什麼是水陸法會?——兼論梁武帝創《水陸儀》

宗教實踐

敦煌變文——佛教齋供儀式角度的解讀

回歸佛教儀式舊有時空——三論大足寶頂為佛教水陸道場

早期寶卷並非白蓮教經卷——以《五部六冊》徵引寶卷為中心的考察

空谷傳聲

宋代眉州中岩山德雲庵主祖覺行實、著作及貢獻

眉山水陸考

《佛門請經科》:《西遊記》研究的新資料

系統號:

P-007643

現代口承神話的民族誌研究:以四個漢族社區為個案

標題:

現代口承神話的民族誌研究:以四個漢族社區為個案

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

楊利慧、張霞、徐芳, 李紅武, 仝雲麗

內容簡介:

【神話信仰──敘事是人的本原的存在(代序)/呂微】

【第一章 總論】

第一節 中國現代口承神話的搜集與研究

第二節 本書的目的、主要理論與方法及寫作過程

第三節 本書的一些主要結論及反思

結尾的話

【第二章 講述者與現代口承神話的變異──重慶市司鼓村的個案】

第一節 引言

第二節 司鼓村的歷史地理及當地農業人群的日常生活

第三節 重複講述中的變異因素──同一講述者對同一類型神話的不同講述

第四節 個人講述傾向與神話的變異──不同講述者對同一類型神話的講述

第五節 結語

【第三章 現代口承神話演述人及其神話觀研究──陜西安康市伏羲山、女媧山的個案】

第一節 引言

第二節 伏羲山、女媧山區的歷史地理和人文概況

第三節 黃鎮山:「神話是人們對歷史的曲解」

第四節 陳貴友:「神話是真實的事件」

第五節 柯尊來:「神話是神乎其神的故事」

第六節 結語

【第四章 民間傳統的當代重建──山西洪洞縣侯村女媧神話及其信仰的個案】

第一節 引言

第二節 侯村的歷史地理與民俗文化

第三節 女媧信仰的恢復與重建

第四節 女媧神話的傳承與再創造

第五節 結語

【第五章 神話、廟會與社會的變遷(一九三○-二○○五)──河南淮陽縣人祖神話與廟會的個案】

第一節 引言

第二節 「羲皇故都」的歷史地理與文化生活

第三節 自在地傳承:一九三○年代的人祖廟會與人祖神話講述活動

第四節 從社區公共生活空間中退隱:一九四九至一九七六年的人祖廟會與神話講述活動

第五節 傳統的復興與重構:一九七○年代末以來的人祖廟會與神話講述活動

第六節 社會變遷與一個講述人的個人故事

第七節 結語

【附錄 民間敘事的表演──以兄妹婚神話的口頭表演為例,兼談中國民間敘事研究的方法問題】

系統號:

P-007728

中國與中國人影像:英國著名皇家攝影師記錄的晚清帝國

標題:

中國與中國人影像:英國著名皇家攝影師記錄的晚清帝國

時間:

2016年5月

出版單位:

香港:香港中和出版公司

作者:

John Thomson 著,徐家寧 翻譯

內容簡介:

1.中國最早的全景式影像記錄,真實再現近150年前的晚清帝國;作者曾在香港生活五年,留下本地珍貴照片。

2.世界紀實攝影先驅、維多利亞女王御用攝影師約翰.湯姆生的經典之作;入選世界攝影史100部最重要的畫冊。

3.一本攝影人必讀之書,中國攝影界人士無不肅然起敬的經典作品;出版一個半世紀以來,知名度和影響力無遠弗屆。

4.第一次完整呈現英文版四冊原著,第一次擁有準確、認真的中文譯本。

本書是紀實攝影先驅約翰.湯姆生的經典之作,是第一部通過照片多層面介紹中國的全景式影像記錄,鏡頭下既有逹官顥貴與販夫走卒,也有山川河流和民生時局,視角獨特嚴謹,真實再現150年前的晚清帝國,極富史料價值和收藏價值。譯者對老照片深有研究,翻譯功底扎實,對文中的地點、人物作了詳細考證,文中多附有譯註,足見其嚴謹。

作者簡介

約翰‧湯姆生(John Thomson,1837—1921),蘇格蘭攝影家、地理學家、旅行家,紀實攝影領域的先驅,是最早來遠東旅行、並用照片記錄各地人文風俗和自然景觀的攝影師之一。1862年,他成為皇家蘇格蘭藝術學會的會員,於1866年入選皇家人種學會和皇家地理學會。1867年10月移居香港,開始了他攝影生涯中至關重要的幾年。1881年他被維多利亞女王指定為御用攝影師。

系統號:

P-007635

西藏與西藏人影像——一個漢人攝影記者的駐藏歲月(1950-70年代)

標題:

西藏與西藏人影像——一個漢人攝影記者的駐藏歲月(1950-70年代)

時間:

2016年3月

出版單位:

香港:香港中和出版公司

作者:

陳宗烈 著

內容簡介:

從20世紀50年代到70年代,從江南水鄉到雪域高原,他在藏地生活二十五載。

從布達拉宮到地球之巔,他走遍西藏大地(除阿里),用鏡頭記錄下壯美的雪域風光和民族風情。

從農奴制到和平解放,他親歷了西藏的風雲劇變,並以新聞記者特有的敏銳,捕捉著那些不應被遺忘的人和事。

一張張老照片,彷彿在敍述著一樁樁西藏往事;一樁樁西藏往事,都將引領我們去認識一個真實的雪域高原。

作者簡介

1932年生於江蘇常州,漢族,高級記者,著名新聞攝影家。1954年入北京電影學院學習新聞紀錄電影攝影,1956年8月入藏任《西藏日報》攝影記者,1980年調回北京,任《北京週報》攝影記者,1998年退休。其攝影作品多次入選全國和國際影展,並出版了多本以西藏為題材的畫冊、圖書。

系統號:

P-007634

ビジュアル年表:臺湾統治五十年

標題:

ビジュアル年表:臺湾統治五十年

時間:

2016年6月

出版單位:

東京:講談社

作者:

乃南アサ 著

內容簡介:

本書取材のため臺北を訪れた際、日本統治時代に臺湾教育会館として設置された煉瓦作りの美しい建物へと著者に案内していただきました。現在は、臺湾現代史におけるある悲劇的な事件、二・二八事件を記憶するための「二二八国家記念館」として運営されているその建物の中には、日本に生まれ日本の一般的な教育を受けてきた自分にとっては、まったく想像もできないような事実を突きつけられる展示物が数多く並べられていました。

それは、日本が臺湾を植民地として統治していた時代の延長線上で起きた、第二次世界大戦後の悲劇でした。にもかかわらず、その事件についてほとんど詳細なことを知らないままでいた自分に気づかされ、だからこそ不意を打たれるような遣る瀬なさを感じました。

二・二八事件については、この本の最終章でふれられていますが、そこにいたる日本の臺湾統治時代の五十年間にいったい何があったのか。現在につながる臺湾と日本の交流の中で、日本人が忘れてはならない半世紀の記憶。良いことも悪いことも、あらゆるものが詰まったその記憶の一部を、本書はそのまま色鮮やかに呼び起こしてくれます。

臺湾を訪れたことのある方やこれから訪れたいと思われている方には特におすすめしたい一冊ですが、「ビジュアル」と銘打たれたタイトルどおり、臺湾の国立臺湾歴史博物館および秋恵文庫所蔵の、どこか郷愁をさそうような日本統治時代の地図や写真、文物は、単純に見ていて楽しくなるものも多くあります。ぜひお手にとってお楽しみいただければ幸いです。

系統號:

P-007702

王道楽土.満洲国の「罪と罰」:帝国の凋落と崩壊のさなかに

清代学術と言語学:古音学の思想と系譜

「反日」と「嫌韓」の同時代史:ナショナリズムの境界を越えて

標題:

「反日」と「嫌韓」の同時代史:ナショナリズムの境界を越えて

時間:

2016年4月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

玄武岩 著

內容簡介:

序章 日韓関係の境界構築とその解体に向けて

一 「日韓新時代」の終わりへ

二 「六五年体制」を再考する三つの枠組み

三 「反日」と「嫌悪」の連鎖

四 日韓関係の「境界」を再考する

第一部 「反日」のなかの日韓関係

第一章 移動の境界と越境―釜山収容所/大村収容所の「境界の政治」

一 帰国・抑留・送還の「内なる境界」―釜山収容所と大村収容所

二 在韓日本人女性の連続する戦前/戦後と、断絶としての帰国

三 釜山外国人収容所の誕生と変容

四 大村収容所から釜山収容所へ―「密航者」の取り調べの場

五 「権力のワイルドゾーン」に抗して

第二章 文化の境界と禁止―日本大衆文化をめぐる韓国の文化的アイデンティティ

一 「日本大衆文化禁止」という「内なる境界」

二 越境するアニメ―無国籍性とナショナリズムの両面

三 韓国におけるテレビアニメと日本

四 アニメソングという問題系―文化的アイデンティティとアニメ

五 オリジナルへの欲望を超えて

第三章 思想の境界と断絶―韓国における原爆体験のゆがみと〈反核〉

一 ヒロシマなき反核は可能か

二 「事件」としてのヒロシマ

三 力への崇拝―韓国における核開発の試み

四 ヒロシマなき〈反核〉―一九八五年

五 〈反核〉のポリティクス―一九九五年

六 〈反核〉とヒロシマ/ナガサキの断絶面―二〇〇五年

七 ヒロシマ/ナガサキへの共苦と「平和の文化」

第四章 歴史の境界と対立―歴史認識と過去清算のナショナリズム

一 歴史認識の「境界」と「六五年体制」

二 アジアという戦後補償の磁場

三 歴史認識としての韓国

四 衝突するナショナリズム

五 過去清算のナショナリズム―金大中事件からみる韓国の「過去清算」

六 「過去清算」への応答を

第二部 「反日」と「嫌韓」の連鎖を断つ

第五章 戦争被害受忍論を克服する「方法としての歴史問題」―中国帰国者、原爆被害者、そして『基町アパート』

一 問われる『基町アパート』の歴史表象

二 「共通の歴史認識」/「共有できる歴史認識」

三 「中国残留日本人」の歴史的形成と「帰国」

四 戦争被害受忍論に挑む

五 本国帰国者の多重的アイデンティティの可能性

六 ナショナル・ヒストリーから東アジア公共性へ

第六章 サハリンで交錯する日韓の「残留者」たち―日韓ロの多層的空間を生きる

一 戦後サハリンの日本人女性

二 戦後歴史学のなかの階級・民族・ジェンダー

三 民族・階級・ジェンダーの継続する植民地主義

四 女たちの戦後―反転する支配構造と絡まり合う家族

五 サハリン残留日本人の戦後と帰国

六 「本国帰国者」のトランスナショナリズム

七 日韓ロのトランスナショナルな生活空間の創造

第七章 在日コリアンの名前とアイデンティティ―本名と通名の裂け目

一 在日特権から在日人権へ

二 「本名」のアイデンティティ・ポリティクス

三 変化する「本名をはばむもの」

四 「冬ソナ」と「在日」

五 あふれる民族名

六 変容する「本名」

七 主役としての「在日」

八 名前のバッシングとパッシングを越えて

第八章 領土問題を超える東アジアリージョナリズムのビジョン―「国益」の境界解体

一 東アジアリージョナル放送の構築に向けて

二 歴史問題としての領土問題

三 対立する領土ナショナリズム

四 サンフランシスコ体制と戦後日本

五 グローバル化する人権

六 「慰安婦」と「平和国家」の普遍化を通じたトランスナショナルな連帯

七 多様な「国益」概念を反映するリージョナル放送へ

終章 境界解体の半世紀へ―「連帯」を研ぎ澄まして

一 森崎和江と戦後日韓

二 「継続する植民地主義」としての「嫌韓」

三 「からゆきさん」と「帝国の慰安婦」

四 国境に近い女の歴史から「境界」を解体する

系統號:

P-007648

浄土真宗と近代日本:東アジア・布教・漢学

標題:

浄土真宗と近代日本:東アジア・布教・漢学

時間:

2016年4月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

川邉雄大 編

內容簡介:

第一部 浄土真宗と政治

第一章 咸宜園経世学と月性の西本願寺時務論(西江錦史郎)

第二章 第一次宗教法案と東本願寺―唐津高徳寺資料の紹介(町泉寿郎)

第二部 浄土真宗と漢学

第一章 廣瀬旭荘の堺開塾と門下生のネットワークについて(溝田直己)

第二章 日本宗教史における学寮と布教(髙山秀嗣)

第三章 幕末明治期の真宗僧と漢学―咸宜園から東京帝国大学へ(川邉雄大)

第三部 排耶論と仏教近代化

第一章 十九世紀中国における改革論の段階的変化と在華宣教師(中村聡)

第二章 福澤諭吉と排耶蘇教問題(中村聡)

第三章 最後期の排耶書「防邪訓」の意味するもの(中村聡)

第四部 海外布教と文化交流

第一章 明治期の琉球における真宗法難事件(川邉雄大)

第二章 明治期における東本願寺の清国布教(川邉雄大)

第三章 『東瀛詩選』編纂に関する考察(川邉雄大)

系統號:

P-007649

重慶大爆撃の研究

科挙と性理学―明代思想史新探

標題:

科挙と性理学―明代思想史新探

時間:

2016年2月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

三浦秀一 著

內容簡介:

導論──明代の科挙と性理学

挙業盛んにして聖学亡ぶ

明代の科挙制度と科挙関連文献

明代思想史研究と「心外無事」の論理

Ⅰ 大全と程策

第一章 『性理大全書』の書誌学的考察

第二章 明代科挙「性学策」史―程策の展開を中心に

Ⅱ 考試と督学

第三章 明朝各省郷試事略──考官選定基準の変遷とその背景

第四章 明朝提学官物語

Ⅲ 挙業と徳業

第五章 湛若水「二業合一」論とその思想史的位置

第六章 王門欧陽徳の学問とその会試程文

第七章 提学官王宗沐の思想活動

あとがき/索引(人名索引・書名索引)

系統號:

P-007773

東アジアの礼・儀式と支配構造

標題:

東アジアの礼・儀式と支配構造

時間:

2016年2月

出版單位:

東京:吉川弘文館

作者:

古瀬奈津子 編

內容簡介:

唐朝の賓礼儀式および実施に関する考察─新羅との交流を中心に(拝根興著,塩野貴啓翻譯)

五代諸王朝の対外交渉と僧侶(河上麻由子)

北宋の賓礼の成立と変遷(朱溢著,谷田淑子翻譯)

古代天皇の食事時刻と朝政制度─延喜年間の外交儀礼を手がかりに(廣瀬憲雄)

渤海使の帯びる渤海官職の再検討(谷田淑子)

日本古代儀礼研究の近年の動向と課題─儀礼の受容と中世的変質の問題を中心に(藤森健太郎)

中古における挙哀儀の溯源(呉麗娯、峰雪幸人著,斉会君翻譯)

玄宗の祭祀と則天武后(金子修一)

唐宋における礼典の庶民儀礼(張文昌著・金子由紀翻譯)

書札礼からみた日唐親族の比較研究(古瀬奈津子)

「京観」から仏寺へ─隋唐時期の戦場遺体の処理と救済(雷聞著,江川式部翻譯)

唐令復原再考─「令式の弁別」を手掛かりとして(趙晶著,佐々木満実、矢越葉子翻譯)

儀礼空間としての都城の確立─藤原京から平城京へ(古内絵里子)

系統號:

P-007652

アジア・太平洋戦争辞典

Outsourced Children: Orphanage Care and Adoption in Globalizing China

標題:

Outsourced Children: Orphanage Care and Adoption in Globalizing China

時間:

August, 2016

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Leslie K. Wang

內容簡介:

It's no secret that tens of thousands of Chinese children have been adopted by American parents and that Western aid organizations have invested in helping orphans in China—but why have Chinese authorities allowed this exchange, and what does it reveal about processes of globalization?

Countries that allow their vulnerable children to be cared for by outsiders are typically viewed as weaker global players. However, Leslie K. Wang argues that China has turned this notion on its head by outsourcing the care of its unwanted children to attract foreign resources and secure closer ties with Western nations. She demonstrates the two main ways that this "outsourced intimacy" operates as an ongoing transnational exchange: first, through the exportation of mostly healthy girls into Western homes via adoption, and second, through the subsequent importation of first-world actors, resources, and practices into orphanages to care for the mostly special needs youth left behind.

Outsourced Children reveals the different care standards offered in Chinese state-run orphanages that were aided by Western humanitarian organizations. Wang explains how such transnational partnerships place marginalized children squarely at the intersection of public and private spheres, state and civil society, and local and global agendas. While Western societies view childhood as an innocent time, unaffected by politics, this book explores how children both symbolize and influence national futures.

About the author

Leslie K. Wang is Assistant Professor of Sociology at the University of Massachusetts, Boston.

系統號:

P-007654

Divergent Memories: Opinion Leaders and the Asia-Pacific War

標題:

Divergent Memories: Opinion Leaders and the Asia-Pacific War

時間:

August, 2016

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Gi-Wook Shin and Daniel Sneider

內容簡介:

No nation is free from the charge that it has a less-than-complete view of the past. History is not simply about recording past events—it is often contested, negotiated, and reshaped over time. Debate over the history of World War II in Asia remains surprisingly intense, and Divergent Memories examines the opinions of powerful individuals to pinpoint the sources of conflict: from Japanese colonialism in Korea and atrocities in China to the American decision to use atomic weapons against Japan.

Rather than labeling others' views as "distorted" or ignoring dissenting voices to create a monolithic historical account, Gi-Wook Shin and Daniel Sneider pursue a more fruitful approach: analyzing how historical memory has developed, been formulated, and even been challenged in each country. By identifying key factors responsible for these differences, Divergent Memories provides the tools for readers to both approach their own national histories with reflection and to be more understanding of others.

About the author

Gi-Wook Shin is the Tong Yang, Korea Foundation, Korea Stanford Alumni Chair of Korean Studies; Professor of Sociology; Director of the Shorenstein Asia-Pacific Research Center; and Director of the Korea Program at Stanford University.

Daniel Sneider is the Associate Director for Research of the Shorenstein Asia-Pacific Research Center at Stanford University, and, with Gi-Wook Shin, is Co-Director of the Divided Memories and Reconciliation Project.

系統號:

P-007655

Fact in Fiction: 1920s China and Ba Jin’s Family

標題:

Fact in Fiction: 1920s China and Ba Jin’s Family

時間:

August, 2016

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Kristin Stapleton

內容簡介:

Historical novels can be windows into other cultures and eras, but it's not always clear what's fact and what's fiction. Thousands have read Ba Jin's influential novel Family, but few realize how much he shaped his depiction of 1920s China to suit his story and his politics. In Fact in Fiction, Kristin Stapleton puts Ba Jin's bestseller into full historical context, both to illustrate how it successfully portrays human experiences during the 1920s and to reveal its historical distortions.

Stapleton's attention to historical evidence and clear prose that directly addresses themes and characters from Family create a book that scholars, students, and general readers will enjoy. She focuses on Chengdu, China, Ba Jin's birthplace and the setting for Family, which was also a cultural and political center of western China. The city's richly preserved archives allow Stapleton to create an intimate portrait of a city that seemed far from the center of national politics of the day but clearly felt the forces of—and contributed to—the turbulent stream of Chinese history.

About the author

Kristin Stapleton is Associate Professor of History at the University at Buffalo, State University of New York. She is also the author of Civilizing Chengdu: Chinese Urban Reform, 1895–1937 (2000) and a member of the National Committee on United States–China Relations.

系統號:

P-007656

Nan Jing: The Classic of Difficult Issues

標題:

Nan Jing: The Classic of Difficult Issues

時間:

July, 2016

出版單位:

Berkeley: University of California Press

作者:

Paul U. Unschuld

內容簡介:

This newly revised and updated edition of Paul U. Unschuld’s original 1986 groundbreaking translation reflects the latest philological, methodological, and sinological standards of the past thirty years. The Nan Jing was compiled in China during the first century C.E., marking both an apex and a conclusion to the initial development stages of Chinese medicine. Based on the doctrines of the Five Phases and yinyang, the Nan Jing covers all aspects of theoretical and practical health care in an unusually systematic fashion. Most important is its innovative discussion of pulse diagnosis and needle treatment.

This new edition also includes selected commentaries by twenty Chinese and Japanese authors from the past seventeen centuries. The commentaries provide insights into the processes of reception and transmission of ancient Chinese concepts from the Han era to the present time.

Together with the Huang Di Nei Jing Su Wen and the Huang Di Nei Jing Ling Shu, this new translation of the Nan Jing constitutes a trilogy of writings offering scholars and practitioners today unprecedented insights into the beginnings of a two-millennium tradition of what was a revolutionary understanding of human physiology and pathology.

Author Bio

Paul U. Unschuld is Professor and Director of the Horst-Goertz Endowment Institute for the Theory, History, and Ethics of Chinese Life Sciences at Charité-Medical University, Berlin. His previous books include Medicine in China: A History of Ideas and What Is Medicine? Western and Eastern Approaches to Health Care.

系統號:

P-007662

Changing Chinese Masculinities: From Imperial Pillars of State to Global Real Men

標題:

Changing Chinese Masculinities: From Imperial Pillars of State to Global Real Men

時間:

June, 2016

出版單位:

Hong Kong: Hong Kong University Press

作者:

Edited by Kam Louie

內容簡介:

It is now almost a cliché to claim that China and the Chinese people have changed. Yet inside the new clothing that is worn by the Chinese man today, Kam Louie contends, we still see much of the historical Chinese man. With contributions from a team of outstanding scholars, Changing Chinese Masculinities studies a range of Chinese men in diverse and, most importantly, Chinese contexts. It explores the fundamental meaning of manhood in the Chinese setting and the very notion of an indigenous Chinese masculinity.

In twelve chapters spanning the late imperial period to the present day, Changing Chinese Masculinities brings a much needed historical dimension to the discussion. Key aspects defining the male identity such as family relationships and attitudes toward sex, class, and career are explored in depth. Familiar notions of Chinese manhood come in all shapes and sizes. Concubinage reemerges as the taking of “second wives” in recent decades. Male homoerotic love and male prostitution are shown to have long historical roots. The self-images of the literati and officials form an interesting contrast with those of the contemporary white-collar men. Masculinity and nationalism complement each other in troubling ways. China has indeed changed and is still changing, but most of these social transformations do not indicate a complete break with past beliefs or practices in gender relations.

Author Bio

Kam Louie is an honorary professor at the University of Hong Kong and UNSW, Australia. He is the author of Theorising Chinese Masculinity.

系統號:

P-007699

Asianisms: Regionalist Interactions and Asian Integratio

標題:

Asianisms: Regionalist Interactions and Asian Integratio

時間:

October, 2015

出版單位:

Honolulu: University of Hawaii Press

作者:

Edited by Marc Frey and Nicola Spakowski

內容簡介:

At the core of this book is a seemingly simple question: What is Asia? In search of common historical roots, traditions and visions of political-cultural integration, first Japanese, then Chinese, Korean and Indian intellectuals, politicians and writers understood Asianisms as an umbrella for all conceptions, imaginations and processes which emphasized commonalities or common interests among different Asian regions and nations.

This book investigates the multifarious discursive and material constructions of Asia within the region and in the West. It reconstructs regional constellations, intersections and relations in their national, transnational and global contexts. Moving far beyond the more well-known Japanese Pan-Asianism of the first half of the twentieth century, the chapters investigate visions of Asia that have sought to provide common meanings and political projects in efforts to trace, and construct, Asia as a united and common space of interaction. By tracing the imagination of civil society actors throughout Asia, the volume leaves behind state-centered approaches to regional integration and uncovers the richness and depth of complex identities within a large and culturally heterogeneous space.

系統號:

P-007661

Theater of the Dead: A Social Turn in Chinese Funerary Art, 1000-1400

標題:

Theater of the Dead: A Social Turn in Chinese Funerary Art, 1000-1400

時間:

May, 2016

出版單位:

Honolulu: University of Hawaii Press

作者:

JeeHee Hong

內容簡介:

In eleventh-century China, both the living and the dead were treated to theatrical spectacles. Chambers designed for the deceased were ornamented with actors and theaters sculpted in stone, molded in clay, rendered in paint. Notably, the tombs were not commissioned for the scholars and officials who dominate the historical record of China but affluent farmers, merchants, clerics—people whose lives and deaths largely went unrecorded. Why did these elites furnish their burial chambers with vivid representations of actors and theatrical performances? Why did they pursue such distinctive tomb-making? In Theater of the Dead, Jeehee Hong maintains that the production and placement of these tomb images shed light on complex intersections of the visual, mortuary, and everyday worlds of China at the dawn of the second millennium.

Assembling recent archaeological evidence and previously overlooked historical sources, Hong explores new elements in the cultural and religious lives of middle-period Chinese. Rather than treat theatrical tomb images as visual documents of early theater, she calls attention to two largely ignored and interlinked aspects: their complex visual forms and their symbolic roles in the mortuary context in which they were created and used. She introduces carefully selected examples that show visual and conceptual novelty in engendering and engaging dimensions of space within and beyond the tomb in specifically theatrical terms. These reveal surprising insights into the intricate relationship between the living and the dead. The overarching sense of theatricality conveys a densely socialized vision of death. Unlike earlier modes of representation in funerary art, which favored cosmological or ritual motifs and maintained a clear dichotomy between the two worlds, these visual practices show a growing interest in conceptualizing the sphere of the dead within the existing social framework. By materializing a “social turn,” this remarkable phenomenon constitutes a tangible symptom of middle-period Chinese attempting to socialize the sacred realm.

Theater of the Dead is an original work that will contribute to bridging core issues in visual culture, history, religion, and drama and theater studies.

系統號:

P-007689

Scythe and the City: A Social History of Death in Shanghai

標題:

Scythe and the City: A Social History of Death in Shanghai

時間:

May, 2016

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Christian Henriot

內容簡介:

Introduction

1. Scythe and the City: The Measure of Death

2. Guilds, Charities, and the Community Management of Death

3. Funeral Companies and the Commoditization of the Dead Body

4. A Final Resting Place: From Burial Grounds to Modern Cemeteries

5. Foreign Cemeteries and the Colonial Space of Death

6. Invisible Deaths, Silent Deaths

7. Funerals and the Price of Death

8. The Cremated Body: From Social Curse to Political Rule

9. The Management of Death under Socialism

系統號:

P-007657

The Classical Gardens of Shanghai

標題:

The Classical Gardens of Shanghai

時間:

March, 2016

出版單位:

Hong Kong: Hong Kong University Press

作者:

Shelly Bryant

內容簡介:

In The Classical Gardens of Shanghai, Shelly Bryant looks at five of Shanghai’s remaining classical gardens through their origins, changing fortunes, restorations, and links to a wider Chinese aesthetic. Shanghai’s classical gardens are as much text as space; they exist in art, poetry, and literature as much as in stone, rock, and earth. But these gardens have not remained static entities. Rather, they have been remodelled constantly since their inception. This book reflects this process within the constancy of traditional Chinese horticulture and reveals Shanghai’s remaining classical gardens as places representing wealth and social status, social and dynastic shifts, through falling family fortunes and political revolutions to search for a recovery of China’s ancient culture in the modern day.

Author Bio

Shelly Bryant, poet, translator, teacher, researcher, and writer, splits her time between Singapore and Shanghai. She is the author of six poetry collections and two travel guides, and has translated more than ten books from Chinese to English.

系統號:

P-007700