標題

- 「儒家道統與民主共和」國際學術研討會

- 「共相與殊相:十八世紀前東亞文化意象的匯聚、流傳與變異」國際研討會

- 第九屆臺灣文化國際學術研討會──「跨越與創新:新視域下的臺灣語言、文學與文化研究」

- 「中國哲學史經典的正反批判和交錯」國際學術研討會

- 民族學研究所60週年所慶《跨‧文化》研討會

- 第13屆國際青年學者漢學會議:華語舞臺的新聲與複調:華語戲劇暨表演研究新趨勢

- 2015月老信仰國際學術研討會

- 「海洋視野下的中國與世界」第一屆國際絲路會議

- 「激盪與新生——亞歐文化藝術的交流」九十周年院慶暨兩岸故宮第五屆學術研討會

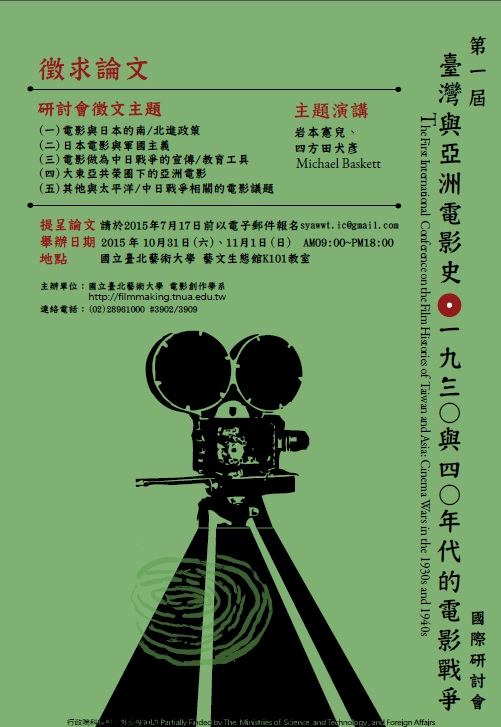

- 第一屆臺灣與亞洲電影史國際研討會:1930與1940年代的電影戰爭

- 全球視野下的漢學新藍海國際研討會

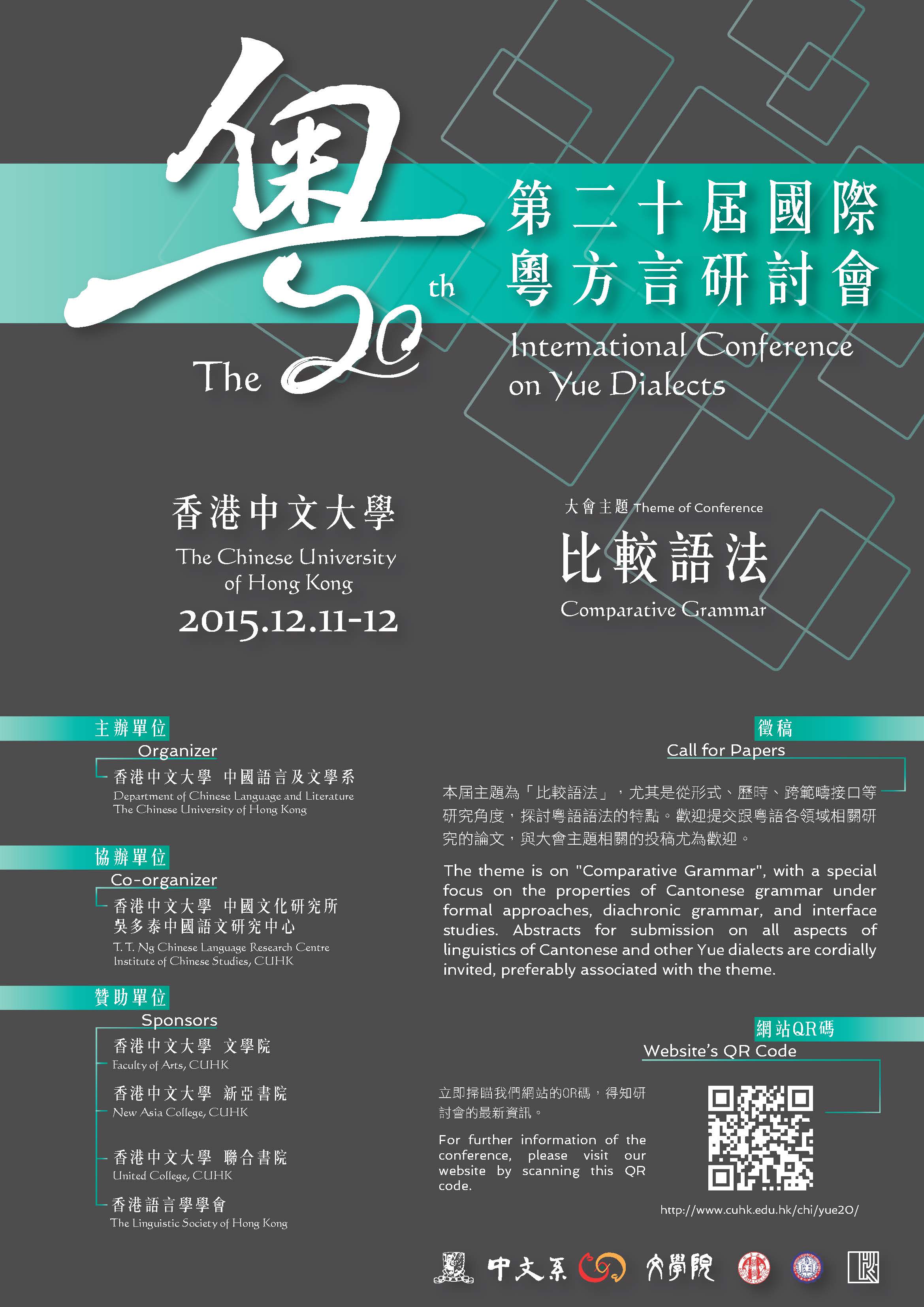

- 第二十屆國際粵方言研討會

- 「全球視野下的中國研究」第三屆中國研究青年學者研討會

- 中國翻譯史進程中的譯者:第一屆中國翻譯史國際研討會

- 跨越與實踐:2016戲曲表演藝術國際學術研討會

「儒家道統與民主共和」國際學術研討會

標題:

「儒家道統與民主共和」國際學術研討會

時間:

2015年9月1日至2日(週二至週三)

地點:

臺灣師範大學校本部誠大樓9樓多功能會議室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

臺灣師範大學政治學研究所/東亞學系/頂尖大學研究計畫漢學研究團隊,臺灣大學人文社會高等研究院

內容簡介:

9月1日

8:50-10:20

【主題演講】

主持人:潘朝陽(國立臺灣師範大學東亞學系、地理系合聘教授)

「東亞儒學」的視野及其方法論問題(黃俊傑,國立臺灣大學講座教授兼人文社會高等研究院院長、教育部國家講座)

10:40-12:30

【儒家道統與孫中山思想】

主持人:李明輝(國立臺灣大學國家發展研究所教授、中央研究院文哲所研究員)

清末民初「道統」觀念的討論及其特色(小野泰教,日本東京大學大學院人文社會研究科助理教授)

為民與民主之間──以朝鮮星湖學派孟子解釋為中心(咸泳大,韓國成均館大學校大東文化研究院責任研究員)

荀子的法哲學初探(陳昭瑛,國立臺灣大學中國文學系教授)

「一心發用」與「革命建國」──論陽明學對孫中山國家建構思想的影響及其發生意義(郭敬東,中國安徽師範大學法學院講師)

14:00-15:30

【孫中山與民主共和】

主持人:陳文政(國立臺灣師範大學政治學研究所教授)

孫文「民權主義」中的民眾(區建英,日本新潟國際情報大學國際學部國際文化學科教授)

孫中山民主共和思想再考(川尻文彥,日本愛知縣立大學外國語學部副教授)

孫中山與臺灣海峽兩岸民主共和(黃玫瑄,國立臺灣師範大學通識中心講師)

15:50-17:20

【儒家思想與民主共和】

主持人:蔡家和(東海大學哲學系教授)

仁而自由平等:徐復觀的儒家民主論(黃麗生,國立臺灣海洋大學人文社會科學學院院長)

民主化的儒家思想:康有為、孫中山、牟宗三(劉滄龍,國立臺灣師範大學國文學系副教授)

當代新儒家政治哲學中的現代性反思論域(謝遠筍,中國武漢大學臺灣研究所講師)

系統號:

C-005929

「共相與殊相:十八世紀前東亞文化意象的匯聚、流傳與變異」國際研討會

標題:

「共相與殊相:十八世紀前東亞文化意象的匯聚、流傳與變異」國際研討會

時間:

2015年9月3日至4日(週四至週五)

地點:

中研院史語所文物陳列館B1會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院主題計畫「共相與殊相──十八世紀前東亞文化意象的匯聚、流傳與變異」

聯絡人:

孫小姐,Tel: 02-2789-5792;email: eastasia@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

備註:日文發表設有中文口譯。

9月3日(週四)

9:00-10:30

主持人:陳益源(國立成功大學中文系/臺灣文學館館長)

評論人:徐興慶(國立臺灣大學日本語文學系)

星槎收盡域中奇:從《中山詩文集》看琉球漢詩中的自然風物與人文景觀(廖肇亨,中央研究院中國文哲研究所)

「東夷」與「西土」江戸日本的唐話人際網絡與徂徠學派的對清認識(藍弘嶽,國立交通大學社會與文化研究所)

10:50-12:20

主持人:張啟雄(中央研究院近代史研究所)

評論人:蔡毅(日本南山大學外國語學部)

江戶時代日本人眼中的江南風物:《清俗紀聞》再考(劉序楓,中央研究院人文社會科學研究中心)

朝鮮海外知識的形成與累積──以朝鮮《輿地圖》中的琉球圖為例(沈玉慧,中央研究院人文社會科學研究中心博士後研究)

13:40-15:40

主持人:顏娟英(中央研究院歷史語言研究所)

評論人:巫佩蓉(國立中央大學藝術學研究所)

八仙的「變身」:狩野派八仙圖像的相關問題(林聖智,中央研究院歷史語言研究所)

「徽宗山水」在日本(陳韻如,國立故宮博物院書畫處)

Yi Insang's (1710-1760) Ming Loyalism(張辰城,韓國首爾大學考古美術史系)

16:00-17:30

【主題演講】

主持人:石守謙(中央研究院歷史語言研究所)

日本美術中的唐物――東亞文化交流史的一個面向(島尾新,日本學習院大學人文科學研究科)

9月4日(週五)

9:00-10:30

主持人:范淑文(國立臺灣大學日本語文學系)

評論人:朱秋而(國立臺灣大學日本語文學系)

中國案例故事在江戶之傳播——以曲亭馬琴《青砥藤綱摸稜案》為中心(林桂如,國立政治大學中國文學系)

「香、禪、詩」在北宋與室町時代的初會——以黃庭堅和「山谷抄」為中心(商海鋒,中央研究院中國文學研究所博士後研究)

10:50-12:30

主持人:朱德蘭(中央研究院人文社會科學研究中心)

評論人:蔡家丘(國立臺灣師範大學藝術史研究所)

吳著溫(屋慶名政賀,1737-1800)繪畫初探(黃立芸,國立臺北藝術大學美術學系)

近世琉球期琉球肖像畫的成立——從中國祖先像影響和獨特性談起(平川信幸,日本沖縄縣教育廳文化財課)

13:40-15:10

主持人:甘懷真(國立臺灣大學歷史學系)

評論人:顏智英(國立臺灣海洋大學共同教育中心)

東亞漢文化圈中的盧仝像(金程宇,南京大學文學院)

五山禪僧的蘇詩別解─以《四河入海》為例(蔡毅,日本南山大學外國語學部)

15:30-17:20

主持人:簡錦松(中山大學中文系)

評論人:李紀祥(佛光大學歷史學系)

18世紀東亞文化交流媒介─「筆談」的文化內涵(鄭瑉,韓國漢陽大學韓文系)

朝鮮帝王書法之研究(趙太順,佛光大學歷史學系)

韓國古代文人對「北京八景」之「薊門煙樹」的憧憬與創生(衣若芬,新加坡南洋理工大學中文系)

系統號:

C-006033

第九屆臺灣文化國際學術研討會──「跨越與創新:新視域下的臺灣語言、文學與文化研究」

標題:

第九屆臺灣文化國際學術研討會──「跨越與創新:新視域下的臺灣語言、文學與文化研究」

時間:

2015年9月3日至4日(週四至週五)

地點:

臺灣師範大學圖書館B1國際會議廳(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學

聯絡人:

E-mail: 2015taiwanconference@gmail.com

內容簡介:

9月3日

9:20-10:10

【專題演講】

從「擴大邊界」到「介入當代」:我的臺灣文學研究進程與方法論(黃美娥,國立臺灣大學臺灣文學研究所所長)

主持人:林芳玫

10:20-12:00

主持人:林淇瀁

蔡伯毅與日治臺灣以及「祖國」中國:《嚶鳴集》的人物敘述(富田哲)

討論人:林淇瀁

發現臺灣民族:從1920年代到30年代初期在臺日人的臺灣民族論(鳳氣志純平)

討論人:陳龍廷

由報章雜誌及廣告觀察臺灣傳統醫學生活文化:以日治時期為例(周珮琪)

討論人:范燕秋

13:30-15:00

主持人:李勤岸

卓社布農語的數詞(葉美利、何清輝)

討論人:鄧芳青

日本時代臺語書面語使用差異探討(楊允言)

討論人:許慧如

近代、國際、抵抗、思想:論析作為臺灣語言及文字改革運動一環的「世界語」運動(呂美親)

討論人:李勤岸

15:20-17:00

主持人:何信翰

自傳教語言學至殖民語言學:臺灣語(假名輔助發音符號)的創造與發展(市川春樹)

討論人:鄭曉峰

從教育部臺語認證之能力指標談臺語語言能力(林佳儀)

討論人:何信翰

越南新移民的臺語、越南語語言態度研究(曾弋軒)

討論人:周美慧

9月4日

9:00-10:30

主持人:楊昭景

千杯、萬杯、再來一杯:原漢社會接觸與國家專(公)賣市場經濟下之米酒「飲品」百年史的社會學考察(楊士範)

討論人:劉正元

戰後初期與美援時期的臺灣乳品消費文化(陳玉箴)

討論人:劉正元

歌仔冊《最新十二碗菜》中的飲食建構與象徵(簡錦玲)

討論人:楊昭景

10:50-12:20

主持人:林芳玫

A Black Fairy Tale Set during the White Terror: Yonfan's Prince of Tears (Hsu-Ming Teo)

討論人:沈曉茵

濟州以臺灣為鏡:李昂《看得見的鬼》之小考(趙洪善)

討論人:郝譽翔

日本偶像劇在臺灣之衍異:論成英姝《恐怖偶像劇》之跨媒介互文性(黃儀冠)

討論人:莊佳穎

13:30-15:00

主持人:林淑慧

作為70年代東亞文學共同遺產的「第三世界」:黃皙瑛、黃春明的小說及其電影化(金良守)

討論人:林淑慧

延平郡王信仰與臺灣戰後政治(朱榮貴)

討論人:翁聖峯

國境之東(一)――靈動之舞:以拜偈花蓮「慈惠堂」的靈乩演示為例(盧玉珍)

討論人:丁仁傑

15:20-16:30

主持人:林巾力

文化勞動:原住民觀光下的手工藝生產(朱柔若)

討論人:呂欣怡

在母系的天空下:巴代《白鹿之愛》中的性別展演與卑南愛情學(趙慶華)

討論人:曾秀萍

系統號:

C-005946

「中國哲學史經典的正反批判和交錯」國際學術研討會

標題:

「中國哲學史經典的正反批判和交錯」國際學術研討會

時間:

2015年9月10日(週四)

地點:

中研院文哲所2樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

9:30-10:50

主持兼評論人:鍾彩鈞(中央研究院中國文哲研究所)

哲學、歷史與哲學史——對二十世紀中國哲學史撰寫的省察(鄭宗義,香港中文大學哲學系)

哲學與哲學史:中國哲學研究的不同進路(楊國榮,上海華東師範大學哲學系)

11:00-12:30

主持兼評論人:鄭宗義(香港中文大學哲學系)

比較馮、牟、勞三位先生對宋明理學的詮釋(楊祖漢,中央大學中國文學系)

從英譯《中國哲學十九講》 看牟宗三哲學的前瞻性(李淳玲,中國哲學與文化研究基金會)

14:00-15:20

主持兼評論人:鍾振宇(中央研究院中國文哲研究所)

中國哲學史的結構問題:如何定位先秦諸子的歷史圖像(謝大寧,佛光大學佛教學系)

重評黃老思潮——兼論漢唐宇宙論開顯的文化精神(馮達文,廣州中山大學哲學系)

15:40-17:00

主持兼評論人:楊祖漢(中央大學中國文學系)

明代程朱理學的演變(鍾彩鈞,中央研究院中國文哲研究所)

再論孟子「義利之辨」及其立場的釐清(賴柯助,中央研究院中國文哲研究所)

17:00-17:40

綜合座談

系統號:

C-005956

民族學研究所60週年所慶《跨‧文化》研討會

標題:

民族學研究所60週年所慶《跨‧文化》研討會

時間:

2015年9月17至19日(週四至週六)

地點:

中研院民族所(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324;E-mail: hsiaotao@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

9月17日

9:30-11:00

主持人:Steven Sangren

劃界、病痛與認同:噶瑪蘭人新社部落的身體歷史(劉璧榛)

評論人:黃宣衛

阿美族太巴塱Kakita’an祖屋重建:「文物」歸還與「傳統」復振的反思(胡臺麗)

評論人:王嵩山

11:20-12:05

主持人:石磊

家、部落與族群─卑南人的例子(陳文德)

評論人:葉淑綾

13:40-15:30

主持人:莊英章

Discrimination and Incorporation of Taiwanese Indigenous Austronesian Peoples(黃樹民、劉紹華)

原鄉與永久屋:屏東大社與來義排灣族部落的離災遷移與部落韌性(朱瑞玲、蔣斌、周玉慧)

從「脆弱」到「強軔」:新竹尖石水田部落的復建之路(李丁讚、林淑蓉、黃郁芳)

評論人:官大偉

15:50-17:00

主持人:許木柱

陳有蘭溪流域布農族部落的社會資本與強健性:望鄉部落的個案觀察(蔡博文、藍姆路.卡造)

Vulnerability and resilience: a case study of indigenous Taiwanese with deliberate self harm(鄭泰安、高靜懿)

評論人:日宏煜

9月18日

9:30-11:00

主持人:趙志裕

精神分析人類學在臺灣的前景:以亂倫創傷研究的臨床田野為例(彭仁鬱)

評論人:曾文志

臺灣本土心理學的發展、困頓與與轉進–從民族所的歷史經驗談起(余安邦)

評論人:林耀盛

11:20-12:05

主持人:謝世忠

臺灣瀕危族群文化困境評析(黃智慧)

評論人:紀駿傑

13:40-15:10

主持人:黃光國

外包孝道的可能功能─以孝道雙元模型解讀臺灣家庭老人照顧分工型態的當代演化(葉光輝)

評論人:林如萍

婚姻價值觀與夫妻互動(周玉慧)

評論人:利翠珊

15:30-17:00

【跨‧文化圓桌論壇一:從臺灣出發】

主持人:胡臺麗

引言人:Steven Sangren、 三尾裕子、胡家瑜、鄭伯壎

9月19日

9:30-11:00

主持人:吳燕和

從臺灣到大洋洲的法律景觀:比較南島視野(郭佩宜)

評論人:蔡志偉

重新思考基督新教與財富:以菲律賓呂宋島北方布卡洛(伊隆戈)人為例的研究(楊淑媛)

評論人:邱韻芳

11:20-12:05

主持人:徐正光

論金融資本主義做為經濟人類學的課題(鄭瑋寧)

評論人:林開世

13:30-15:45

主持人:Robert P. Weller

兩岸宗教人類學研究的比較與分析(張珣)

評論人:三尾裕子

文化產業中的「文化」:中國景頗族目瑙品牌的個案(何翠萍)

評論人:呂欣怡

再訪藏族階級社會之旅(餘舜德)

評論人:張小軍

16:05-17:35

【跨‧文化圓桌論壇二:從海外出發】

主持人:黃樹民

引言人:吳燕和、Robert Weller、簡美玲、趙志裕

系統號:

C-005945

第13屆國際青年學者漢學會議:華語舞臺的新聲與複調:華語戲劇暨表演研究新趨勢

標題:

第13屆國際青年學者漢學會議:華語舞臺的新聲與複調:華語戲劇暨表演研究新趨勢

時間:

2015年10月16至18日(週五至週日)

地點:

國家圖書館國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國立中央大學英美語文學系戲劇暨表演研究室、國立中央大學黑盒子表演藝術中心

內容簡介:

10月16日

9:40-12:10

【Panel 1:華語語系的戲劇論述】

主持人:周慧玲

Rhizomatic Interculturalism, Nomadic Performance, and Collaborative Networks in Contemporary Sinophone Theatre (Rossella Ferrari)

討論人:周慧玲

文化認同的另一種表述:郭寶崑於新加坡的多元語言劇場實踐(林華源)

討論人:劉紀蕙

論「華語語系」概念對大陸戲劇研究的啟示(高子文)

討論人:曹路生

Choreographing “One Country, Two Systems”: Protest as Performance in Hong Kong (Ellen Gerdes)

討論人:林亞婷

13:00-15:00

【Panel 2:遷徙與國族建構】

主持人:紀蔚然

民俗元素、場所精神與我族召喚--1943年厚生演劇研究會公演的空間分析(石婉舜)

討論人:紀蔚然

以血書寫的國族主義:從《鐵金鋼》一劇看反共義士來臺前後的血旗、血書與刺青等愛國表演(王俐文)

討論人:謝筱玫

打對臺文化的現代意義:臺灣京劇電影《洛神》、《梁紅玉》研究(李元皓)

討論人:胡志毅

10月17日

9:00-10:00

【主題演講】

主持人:周慧玲

離散、國族、現代化交互作用下的京劇研究(王安祈)

10:10-11:30

【Panel 3:戲曲的現代翻轉】

主持人:王安祈

挫敗的傳統:「京戲」與翻譯現代性(汪俊彥)

討論人:許仁豪

戲曲的傳統再造與現代合體──以國光劇團《青塚前的對話》與1/2Q劇場《掘夢人》的藝術實踐為例(傅裕惠)

討論人:汪詩珮

13:00-14:20

【Panel 4:舞臺上的現代化與全球化】

主持人:王孟超

虛擬的臺口:當代話語語系舞臺的多媒體化流通(陳琍敏(Tarryn Li-Min Chun))

討論人:Rossella Ferrari

表演雜糅:山水實景表演的空間編碼和本土全球化(濮波)

討論人:梁文菁

14:40-16:40

【Panel 5:離散、身體與技術敘事】

主持人:王璦玲

Tours, Amateurs, Professional Immigrants: Xiqu Performance in the Western World (Josh Stenberg)

討論人:孫玫

彌賽亞的背影──論《西廂記》的思想性(王音潔)

討論人:王璦玲

戲曲新製作舞臺空間對話功能初探(張啟豐)

討論人:李元皓

10月18日

9:00-10:20

【場次Panel 6: 身體政治和國家儀式】

主持人:胡志毅

臺灣現代劇場修身技術的持續實踐(葉根泉)

討論人:秦嘉嫄

愛滋病戲劇題材在馬來西亞的展現──以舞臺劇《死亡‧兇手》為例(沈國明)

討論人:于善祿

10:30-11:50

【場次Panel 7:文本遷徙與社會實踐】

主持人:呂效平

從上海摩登到上海先鋒:談張獻的先鋒戲劇(許仁豪)

討論人:王音潔

根莖化劇場政爭:王墨林《安蒂岡妮》與讀演劇人《玫瑰色的國》(鄭芳婷)

討論人:葉根泉

13:00-14:20

【Panel 8:文本遷徙與文化轉譯】

主持人:曹路生

舊社會,新文本:臘必虛喜劇在現代中國的複調(羅仕龍)

討論人:林于湘

一場跨種族的男女合演:洪深,世界主義知識分子,與20世紀初中國留學生在美國的戲劇活動(何曼)

討論人:許仁豪

14:40-15:40

【圓桌會議】

主題:文化轉譯與表演流轉

主持人:周慧玲

討論人Discussants:Dr. Adam Strickson、Steve Ansell、朱宜、趙秉昊、王健任

系統號:

C-006080

2015月老信仰國際學術研討會

標題:

2015月老信仰國際學術研討會

時間:

2015年9月23至24日(週三至週四)

地點:

國立臺灣文學館B1F國際會議廳9月23日、觀興學苑/大觀音亭祀典興濟宮會議室9月24日(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

成功大學人文社會科學中心、臺南市大觀音亭祀典興濟宮、國立臺灣文學館

聯絡人:

李姿瑩,Tel: 06-2757575#52121

內容簡介:

9月23日

9:40-10:30

【專題演講】

中國人的愛情觀(曾永義)

10:50-11:50

主持人:路寒袖

默默地承負社會使命:新加坡的月老信仰(林緯毅)

特約討論人:戚常卉

《堂吉訶德》精神的月老松丘——論「泰瑞薩」婚友社(康原)

特約討論人:劉峰松

13:00-14:30

主持人:王秋桂

七娘媽與月老的傳說探源(鄭道聰)

特約討論人:王秋桂

韓國「天生姻缘」傳說的類型與特性(田英淑)

特約討論人:謝明勳

可靈驗的姻緣,從小說到俗情——兼論臺東月老傳說(簡齊儒)

特約討論人:羅景文

14:50-16:50

主持人:黃美娥

月老信仰與現代社會──走訪新式月老廟的一些思考(洪淑苓)

特約討論人:鍾宗憲

臺南月老故事探析(林登順)

特約討論人:黃美娥

中西愛神月下老人與丘比特比較研究(劉淑娟)

特約討論人:陳兆南

月老乎?果陀乎?——林珮思(GraceLin)《月夜迷蹤》的書寫雜碎策略(蔡玫姿)

特約討論人:張子樟

9月24日

9:00-10:00

主持人:林美容

紅線與神鞋:月老信仰、傳說及祭物(楊玉君)

特約討論人:許有仁

從府城月老信仰看臺灣社會的變遷(嚴美娟)

特約討論人:戴文鋒

10:20-11:50

主持人:蘇偉貞

府城大觀音亭月老信仰研究(林培雅)

特約討論人:蘇偉貞

月老信仰的一個旁系──論北投「情人廟」之今昔變遷(柯榮三)

特約討論人:胡衍南

千里姻緣千手牽——臺北市北投照明 淨寺(情人廟)初探(彭衍綸)

特約討論人:徐秀榮

系統號:

C-006076

「海洋視野下的中國與世界」第一屆國際絲路會議

標題:

「海洋視野下的中國與世界」第一屆國際絲路會議

時間:

2015年10月5至10日(週一至週六)

地點:

澳洲雪梨5至7日、澳洲布理斯本7至8日、新加坡南洋理工大學9至10日(澳洲雪梨)

主辦單位:

亞太華商研究中心、北京清華大學華商研究中心、南洋理工大學南洋公共管理研究生院、第8屆世粵聯會籌委會

聯絡人:

黎志剛教授,E-mail: c.lai@uq.edu.au

報導者:

黎志剛教授(澳洲昆士蘭大學)

內容簡介:

10月5日

►雪梨歌劇院

19:20-20:10

第一屆國際傑出華人頒獎典禮

新書發表會:Chinese Australians

放映澳大利亞廣東僑胞主題紀錄片「百載粵僑路」

10月6日

►雪梨澳洲科技園

9:00-12:30

【論壇A】

主持人:吳景平

主講人:張守廣、陳先松、顏廷、趙志強、鄧勇兵、東南亞各地的華商領袖團隊等

【論壇B:Business Diasporas in Australia: maximising people-to-people links with Asia】

主持人:雷金慶

引言人:Will Christi、黎志剛、費約翰、劉宏、龍登高、馮兆基、Russell Trood、Helen Dunstan、廖良浩、John Wong(待定)

13:30-17:00

【主題論壇】

海洋視野下的中國與世界

主持人:黎志剛

引言人:裘援平(待定)、費約翰、龍登高、劉宏、雷金慶、麥勁生、梁元生、張秋生、黃文江、劉石吉、Will Christie、吳景平

粵商與大洋洲

主持人:馮兆基

引言人:中國社科院近代史研究所團隊杜繼東、胡波、吳敏超、Michael Williams、李海蓉、甘穎軒、Kate Bagnall、Denise Austin、Sophie Couchman、馮國輝、John Wong(待定)、Mable Lee(待定)

17:15-17:55

【論壇:海上絲路,一帶一路】

發言人:張文德、焦海燕、刁莉等

10月7日

►布理斯本昆士蘭大學

12:00-13:40

【論壇:澳洲華僑與移民】

主持人:David Tigger(待定)

發言人:David Trigger團隊、Michael Williams、吳曉璐、黃詠暉、J. Richards

14:00-16:00

【主題論壇:海上絲路,一帶一路與華商】

主持人:Tim Dunne(待定)、Colin Mackerras

引言人和參與人:印度領事Singh廖良浩、馮輝、中國領事(待定)、游俊豪、李海蓉、韓子奇、梁元生、黃文江、龍登高、趙梅、Carl Trocki

【新書發表會】

華中師範大學華商研究所《中國商會通史》

引言人:龍登高、黎志剛、吳景平

回應人:虞和平、鄭成林、魏文享、付海晏

賴惠敏《乾隆皇帝的荷包》

引言人:付海晏

張守廣《盧作孚年譜長編》

引言人:虞和平

►布理斯本昆士蘭州議會大樓

17:30-19:30

【全漢昇講座:廈門港及生態史】

主講人:劉翠溶

主持人:逯高清、Russel Trood

引言人:黎志剛、Helen Dunstan

總結發言:虞和平、梁元生、吳景平

20:30

【主旨演講及「海洋視野下的中國和世界圖書及雜誌」展覽】

主持人:梁元生、龍登高

主講人:待定

10月8日

►昆士蘭州黃勇集團

9:30-10:30

【「從商會檔案到海外華人商會」圓桌會議】

主持人:廖良浩、吳景平

參與人:薛理禹、王國傳、虞和平、鄭成林、魏文享、付海晏等

10:30-11:10

【亞太華商研究中心專題演講】

主講人:黃勇

主持人:馮輝、鄭成林

10月9至10日

【第五屆全漢昇講座和僑批國際會議】

主持人:劉宏、黎志剛

主講人:濱下武志

系統號:

C-006000

「激盪與新生——亞歐文化藝術的交流」九十周年院慶暨兩岸故宮第五屆學術研討會

標題:

「激盪與新生——亞歐文化藝術的交流」九十周年院慶暨兩岸故宮第五屆學術研討會

時間:

2015年10月28至30日(週三至週五)

地點:

國立故宮博物院文會堂(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

E-mail: asiaeurope@npm.edu.tw

內容簡介:

10月28日

9:10-10:10

【專題演講】

迴響的向度:歐洲文化與藝術在亞洲的挪用(Thomas DaCosta Kaufmann,美國普林斯頓大學藝術與考古學系講座教授)

引言人:蔡玫芬(國立故宮博物院器物處處長)

10:20-12:00

主持人:張臨生(震旦博物館館長)

評論人:蔡玫芬(國立故宮博物院器物處處長)、余佩瑾(國立故宮博物院器物處副處長)

明清間帝制中國的資本主義與地方藝術品味(Benjamin A. Elman,美國普林斯頓大學東亞系教授)

早期全球化的縮影:德勒斯登瓷器計畫(Christiaan J.A. Jörg,荷蘭格羅林根博物館退休研究員)

巴洛克宮廷裡的「中國風」──波蘭王奧古斯都二世的中國瓷器收藏(孫悅,北京故宮博物院器物部館員)

13:30-15:10

主持人:Klaas Ruitenbeek(柏林亞洲藝術博物館館長)

評論人:陳慧宏(國立臺灣大學歷史學系副教授)

教徒與藝術:康乾時期中西交流史事考釋(韓琦,中國科學院自然科學史研究所研究員)

殷弘緒書簡所見陶瓷生產及相關問題(余佩瑾,國立故宮博物院器物處副處長)

從宮廷西洋畫家在京履歷看十七、十八世紀教會內部及中國宮廷的錯綜關係(果美俠,北京故宮博物院宣傳教育部副主任)

15:30-17:10

主持人:何傳馨(國立故宮博物院副院長)

評論人:莊吉發(國立故宮博物院圖書文獻處退休研究員)、陳韻如(國立故宮博物院書畫處副研究員)

郎世寧與清宮畫家的合作畫(王耀庭,國立故宮博物院書畫處前處長)

清宮對米蘭藝術的贊助:重估物質性與西方藝術史(Marco Musillo,義大利佛羅倫斯藝術史學院博士後研究員)

兩幅〈平安春信圖〉探析(張震,北京故宮博物院書畫部副研究館員)

包容性與耶穌會士創造性:郎世寧中國畫作之可能來源(Francesco Vossilla,義大利佛羅倫斯聖十字教堂「郎世寧新媒體藝術展」策展人)

10月29日

9:10-9:50

【專題演講】

講題待定(單霽翔,北京故宮博物院院長)

引言人:馮明珠(國立故宮博物院院長)

10:10-11:50

主持人:宋兆霖(國立故宮博物院圖書文獻處處長)

評論人:嵇若昕(香港中文大學客座教授)、沈衛榮(中國人民大學西域歷史語言研究所)

清宮、歐洲與日本:清宮〈鳥譜〉的成立與流播(賴毓芝,中央研究院近代史研究所副研究員)

從郎世寧的繪畫探討十八世紀清宮顏料之使用情形(陳東和,國立故宮博物院登錄保存處助理研究員)

十八世紀格魯派學者對基督教與伊斯蘭教的理解(劉國威,國立故宮博物院圖書文獻處副研究員)

13:30-15:10

主持人:劉芳如(國立故宮博物院書畫處處長)

評論人:馬雅貞(國立清華大學歷史研究所副教授)

重探柏林本〈瑪瑺斫陣圖〉(王靜靈,德國柏林亞洲藝術博物館研究員)

郎世寧與「御容」(邱士華,國立故宮博物院書畫處助理研究員)

郎世寧與民初畫壇(劉宇珍,國立故宮博物院書畫處助理研究員)

15:30-17:10

主持人:王耀庭(國立故宮博物院書畫處前處長)

評論人:林麗江(國立臺灣師範大學藝術史研究所教授兼所長)、王耀庭

空間深度的發現:日本人如何採用歐洲視學(岡泰正,日本神戶市立博物館展示企劃擔當部長)

換個角度看世界:清代藝術與光學儀器(Kristina Kleutghen(李啓樂),美國華盛頓大學聖路易斯分校藝術史和考古學系助理教授)

清宮中西合璧繪畫對歐洲繪畫的吸收與借鑒──以〈丁觀鵬釋迦及十六尊者像屏〉為例(張蕊,北京故宮博物院文保科技部副研究館員)

10月30日

9:00-9:50

【專題演講】

宏觀探微──談「國立故宮博物院南部院區:亞洲藝術文化博物館」設置意義(馮明珠,國立故宮博物院院長)

引言人:何傳馨(國立故宮博物院副院長)

10:10-11:50

主持人:余佩瑾(國立故宮博物院器物處副處長)

評論人:蔡玫芬(國立故宮博物院器物處處長)、(John Guy,大都會藝術博物館研究員)

印度棉布與中國──以十六、七世紀為中心(陳國棟,中央研究院歷史語言研究所研究員)

十五世紀前期明與帖木兒帝國之間的文化交流──以〈宮廷花園宴會圖〉、〈貢馬圖〉、〈獵鷹圖〉為中心(馬順平,北京故宮博物院古書畫部副研究館員)

13:30-15:10

主持人:陳國棟(中央研究院歷史語言研究所研究員)

評論人:陳國棟、何兆華(輔仁大學織品服裝學系副教授)

荷蘭「更紗」:十八世紀初從荷蘭到日本的一件科羅曼德織品圖樣(John Guy,美國大都會藝術博物館東南亞藝術館館長)

歐亞交流下的東南亞繪染布──日本「更紗」初探(黃韻如,國立故宮博物院南院處助理研究員)

清代中晚期以來中西方手工織繡方法的交流與融合──以手工蕾絲在中國的發展為例(陶曉姍,北京故宮博物院故宮學研究所館員)

15:30-17:10

主持人:李玉珉(國立臺灣大學藝術史研究所兼任教授)

評論人:謝明良(國立臺灣大學藝術史研究所特聘教授)

遠渡歐洲的江戶美人──十七至十八世紀伊萬里外銷瓷器的美人紋考察(小林仁,大阪市立東洋陶瓷美術館主任學藝員)

伊萬里色繪瓷的調色盤(施靜菲,國立臺灣大學藝術史研究所副教授兼所長)

紋飾所見景德鎮、伊萬里到歐洲的文化傳播(翁宇雯,國立故宮博物院南院處助理研究員)

17:20-18:00

【綜合討論】

引言人:馮明珠(國立故宮博物院院長)

系統號:

C-005944

第一屆臺灣與亞洲電影史國際研討會:1930與1940年代的電影戰爭

標題:

第一屆臺灣與亞洲電影史國際研討會:1930與1940年代的電影戰爭

時間:

2015年10月31日至11月1日(週六至週日)

地點:

國立臺北藝術大學藝文生態館(臺北市北投區學園路1號)

主辦單位:

國立臺北藝術大學電影創作學系

聯絡人:

陳宇珊助教,Tel: +886-2896-1000 #3902;E-mail: yushan@filmmaking.tnua.edu.tw

內容簡介:

國立臺北藝術大學電影創作學系訂於2015年10月31日至11月1日假國立臺北藝術大學藝文生態館舉辦「第一屆臺灣與亞洲電影史國際研討會」,會議主題為「1930與1940年代的電影戰爭」,以紀念太平洋戰爭結束暨抗戰勝利70週年。 茲公開徵求會議論文,論文內容可包括下列領域之一:(1)電影與日本的南(北)進政策;(2)日本電影與軍國主義;(3)電影如何作為中日戰爭的宣傳(教育)工具;(4)大東亞共榮圈下的亞洲電影;(5)其他與太平洋戰爭或中日戰爭相關的電影議題。

一、會議形式 (Forms of the Conference)

本次會議為期兩天,於2015年10月31日(六)與11月1日(日)舉辦,地點位於國立臺北藝術大學藝文生態館。

會議內容分為三部分:三場主題演講(keynote speeches)、四場專題研討會(conferences)、及一場圓桌論壇(round table discussions)。

(一)主題演講:將邀請:(1)日本早稻田大學名譽教授、日本大學藝術學部大學院教授岩本憲児擔任主題演講者,講題為「文化進展或政府宣傳:二次大戰期間的日本電影」;(2)前日本明治學院大學文學部藝術學科教授、明治學院大學語言文化研究所所長四方田剛己(四方田犬彥)擔任主題演講者,講題為「李香蘭(山口淑子)在中日戰爭中的角色」;(3) 美國堪薩斯大學電影與媒體研究學系副教授兼副系主任暨研究所所長Michael Baskett擔任主題演講者,講題為「日本電影、大東亞共榮圈與南進政策」。

(二)專題研討會:四場研討會將分別依前述電影與日本的南(北)進政策、日本電影與軍國主義、電影作為戰爭宣傳(教育)的工具,與大東亞共榮圈下的亞洲電影等四個主題,舉行各2至3篇論文發表與評論。

(三)圓桌論壇:將邀請與會貴賓就「電影戰爭-戰爭期間中國與日本政府如何利用電影進行宣傳戰」之題目進行討論與比較。

二、徵文主題 (Themes)

(一)電影與日本的南(北)進政策

(二)日本電影與軍國主義

(三)電影如何作為中日戰爭的宣傳(教育)工具

(四)大東亞共榮圈下的亞洲電影

(五)其他與太平洋戰爭或中日戰爭相關的電影議題

三、論文徵選 (Paper Selection)

(一)本次會議「主題演講」與「專題研討會」的使用語言為國語(普通話)、日語或英語,論文著述的語文為中文(正體或簡體)或英文。

(二)「專題研討會」就以上五項主題公開於海內外徵求具原創性的論文,凡舊作或曾經發表過之論文,須註明清楚,由論文評選委員會決定是否接受。

(三)論文經審核接受後,臺灣作者必須出席(海外作者建議親自出席),並作15至20分鐘精要提報,隨後參與公開諮詢與討論。論文提報者建議為該論文之第一作者(first author)。

四、提呈論文須知 (Paper Submission)

本會議主辦單位將採取兩階段論文審查。第一階段將以摘要審查為主,待第一階段通過之後,提報者須於指定日期內繳交全文至主辦單位,以便進行第二階段的全文審查。

(一)擬出席發表之學者請於2015年7月17日(週五)下午5時前,填寫附件之論文摘要資料表,以及作者簡歷(Brief Bio),以電子郵件寄回主辦單位。摘要以500字內,中文或英文為限。主辦單位將請學者、專家組評選委員會,就來稿題材的創見性與會議主題的切合性做初步選定。並於2015年8月3日(週一)前,以電子郵件個別告知。

(二)入選論文需於2015年9月29日(週二)下午5時前將完整全文,以電子郵件(Microsoft Word相容)附加檔方式,傳送到主辦單位。本研討會將由評選委員會就來稿論文的完整性以及切合性做最後審核,並將於2015年10月12日(週一)前,以電子郵件告知論文評選結果,並公告於相關網站。

(三)獲選之論文須於2015年10月19日前附上同意主辦單位刊載授權書,以利印製編冊,於會議中分發。未附授權同意書者,主辦單位將無法納入議程。

(四)每篇論文字數以一萬五千字為原則。

(五)每篇論文全文請附上五百字以內的中英文摘要。

(六)論文請依照 MLA 學術寫作格式撰寫。

(七)入選之文章將依照主辦單位對其文章主題與匯聚論壇的主題分配,來稿者須遵循主辦單位之安排。

(八)論文提報之際,若須輔助提報器材(如投影機或電腦投影設備),請於論文寄回時特別註明。

五、會議諮詢聯絡 (Contact Information)

(1)研討會助理 黃雅蘋小姐

112臺北市北投區學園路1號

國立臺北藝術大學電影創作學系

Tel: +886-2896-1000 #3909

Email: syawwt.ic@gmail.com

(2)陳宇珊 助教

112臺北市北投區學園路1號

國立臺北藝術大學電影創作學系

Tel: +886-2896-1000 #3902

Email: yushan@filmmaking.tnua.edu.tw

系統號:

C-006010

全球視野下的漢學新藍海國際研討會

標題:

全球視野下的漢學新藍海國際研討會

時間:

2015年11月19-20日(週四至週五)

地點:

國家圖書館國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館漢學研究中心、中央研究院數位文化中心

聯絡人:

蔡先生,Tel: 2361-9132#351;E-mail: ccstcc@ncl.edu.tw

內容簡介:

自十六世紀歐洲的傳教士開始探索中國文化,開啟漢學研究以來,經歷無數漢學研究者艱辛努力,終使漢學從篳路藍縷到開枝散葉。隨著近年中國經濟勢力的崛起,全球掀起中國熱,漢學也從而蔚為國際顯學。回顧漢學的發展,華文世界傳統的研究成果已有穩定的基礎和豐厚的底蘊;但西方世界的漢學研究勇於嚐新,擅以跳脫的視角和突破的勇氣,為漢學研究注入活水,自成體系,價值獨具。不可諱言,正是東西雙方的漢學魅力精彩交融,方能造就出今日的國際漢學風采大觀。

當今各國漢學研究的特色,除了前瞻性的研究趨向,另闢蹊徑的新材料、新方法與新觀點,甚至慧眼獨具的新議題,也不在少數,都是當前中外漢學界頗感興趣的論題。

值此資訊網路時代,數位科技為漢學研究帶來許多新的研究工具,國內外各大學和研究機構,莫不積極進行文獻數位化的工作,並利用大數據資料庫的檢索方式分析、比對資料,而有突破性的發現,成果非常豐碩。世界各國漢學資源新工具的產生和應用,以及未來的發展趨勢,亦是值得關注的課題。

有鑑於此,國家圖書館漢學研究中心和中央研究院數位文化中心,特以「全球視野下的漢學新藍海」為題,共同召開國際學術研討會。廣邀世界各國漢學機構與學者,展現各自的漢學研究成果與特色,並藉由此研討會,促使海外與臺灣在地的學者專家進行學術對話與交流,為新世紀的漢學研究發展,碰撞出思想的火花,擘劃跨越時空和文化藩籬的新趨勢,打造全球漢學研究新的里程碑。

會議子題暫訂為:

(1)當代漢學研究之特色與前瞻;

(2)漢學數位資源之發展與趨勢;

(3)漢學研究之國際合作與交流。

【籌備委員(按姓氏筆劃排列)】

曾淑賢(國家圖書館館長兼漢學研究中心主任(召集人))

王汎森(中央研究院副院長)

林啟屏(國立政治大學文學院院長)

梅家玲(國立臺灣大學中文系、臺文所教授)

陳淑君(中央研究院臺灣史研究所助研究員)

黃寬重(長庚大學人文及社會醫學科教授)

劉士永(中央研究院臺灣史研究所研究員兼副所長)

謝國興(中央研究院臺灣史研究所研究員兼所長)

【主題演講】

數位人文學與新漢學(王汎森)

【圓桌座談】

主題:漢學研究之國際合作與交流

主持人:朱雲漢

【論文發表人及題目】

(依發表人姓氏字母或筆畫排序)

1.何謂文學主題與數位人文學(What Is a Topic in Literary Studies, What Is a Topic in Digital Humanities?)(Jack W. Chen(陳威))

2.為使用圖書館資源設計之人文學科研究工具:連結研究資源與漢學研究之未來(Humanities Tools for Library Resources: Connecting Resources and the Future of Chinese Studies)(Hilde De Weerdt(魏希德))

3.誰讀了你的文字?在電子時代創建和維持學術網絡和社區(Who Will Read What You Write?Creating and Sustaining Scholarly Network and Communities in the Digital Age)(Patricia Buckley Ebrey(伊沛霞))

4.海外中文教學中的閩南話課程(Teaching Southern Hokkien as Part of the Curriculum in a Chinese Department)(Bernhard Fuehrer(傅熊))

5.漢學研究的舊領域,已然過時或者仍是意義深遠?試論賈柏蓮孜(Hans Georg Conon vonder Gabelentz)關於漢語語言與文法的研究(Old Territory for Chinese Studies – Outdated or Still Relevant? Some Remarks on Hans Georg Conon von der Gabelentz’ Research about Chinese Language and Grammar)(Joerg Huesemann(徐約和))

6.中國傳統詩歌在西方漢學的地位―以研究方法以及教學實務而論(Traditional Poetry in Western Sinology – Remarks on Methodologies and Teaching Practice)(Olga Lomová(羅然))

7.韓國數位人文教育現狀與課題(Trend of Digital Humanities Pedagogy in Korea)(Kim Baro(金把路))

8.沈船記:美船羅妹與晚清臺灣(Shipwrecked: the American Rover and Late Qing Taiwan)(Yeh Wen-hsin(葉文心))

9.由資料庫到數位研究平臺──談佛典文獻數位研究工具之發展與演變(洪振洲)

10.北宋晚期金石收藏的網絡與脈絡(許雅惠)

11.近代漢語中「環境(environment)」與「自然(nature)」名詞的誕生:一個數位人文學的觀察(劉士永、Duncan Paterson)

12.《全唐詩》的分析,探勘與應用:以計算語言學的觀點(劉昭麟等)

13.疾病感覺地圖:地理資訊系統(GIS)視野下的文本世界(劉苑如、羅珮瑄)

※本研討會所有發表論文摘要,刊登於8月出刊之《漢學研究通訊》34卷第3期,歡迎參考。

系統號:

C-006021

第二十屆國際粵方言研討會

標題:

第二十屆國際粵方言研討會

時間:

2015年12月11日至12日(週五至週六)

地點:

香港中文大學(香港沙田崇基路信和樓)

主辦單位:

香港中文大學中國語言及文學系

內容簡介:

第二十屆國際粵方言研討會將於2015年12月11-12日在香港中文大學召開,由香港中文大學中國語言及文學系主辦,中國文化研究所吳多泰中國語文研究中心協辦,文學院、新亞書院、聯合書院、香港語言學學會贊助。會議誠意邀請海內外從事粵方言研究的專家學者及學生參加,切磋跟粵語語言學相關的各樣問題。本年度的大會主題是「比較語法」。謹將會議詳情奉告如下:

論文提要事宜

會議歡迎提交跟粵語各領域相關研究的論文。本屆大會主題為「比較語法」,尤其是從形式研究、歷時研究、跨範疇的接口研究等角度,探討粵語語法的特點,與大會主題「比較語法」相關的投稿尤為歡迎。每篇論文報告時間暫訂為20分鐘,討論時間10分鐘。

1) 論文提要可用中文或英文撰寫,不超過一頁A4紙。電腦打字請用新細明體12點。

2) 請提交論文提要兩份,一份署名,一份匿名。提要請以電郵寄到下述電郵地址: yue20@cuhk.edu.hk 。

3) 以電郵附件形式投寄提要時,須MS Word檔及PDF檔兼備。

4) 提交論文提要時,請附論文提交表格(可在官網下載),注明:(1)論文題目;(2)作者姓名;(3)所屬單位;(4)通訊地址;(5)電郵地址。每個人最多只能提交一篇單獨撰寫的摘要或一篇合寫的摘要。

5) 論文提要須經匿名評審,通過評審後始能在研討會上報告。

6) 重要日期:

論文提要投寄截止日期:2015年9月7日(星期一)

提要評審結果公佈日期:2015年10月19日(星期一)

部分發表的論文經過評審通過後,刊登於由香港中文大學中國文化研究所吳多泰中國語文研究中心出版的《中國語文通訊》(ISSN 1726-9245)專號,錄取原則以論文學術水平為衡量標準,跟大會主題相關的論文優先,最後結果由編委會決定。

系統號:

C-005961

「全球視野下的中國研究」第三屆中國研究青年學者研討會

標題:

「全球視野下的中國研究」第三屆中國研究青年學者研討會

時間:

2015年12月14至15日(週一至週二)

地點:

香港浸會大學(香港九龍塘浸會大學道)

主辦單位:

香港浸會大學中國研究課程、香港浸會大學創意研究院、香港浸會大學當代中國研究所

聯絡人:

E-mail: chinast@hkbu.edu.hk

內容簡介:

第三屆中國研究青年學者研討會將於2015年12月14至15日在香港浸會大學舉行。研討會由香港浸會大學中國研究課程、香港浸會大學創意研究院、香港浸會大學當代中國研究所主辦,並由清華大學人文學院、清華大學社會科學學院、清華大學教育研究院、中央研究院臺灣史研究所、德國韋伯基金會(Max Weber Foundation)、美國中央華盛頓大學(Central Washington University)、澳洲昆士蘭大學亞太華商研究中心 (Asia-Pacific Cluster for Chinese Entrepreneurial Studies, the University of Queensland, Australia)及 加拿大曼尼托巴大學艾斯伯商學院(Asper School of Business, University of Manitoba)協辦。

這次研討會以青年學者為主幹,尤其歡迎貴校的博士研究生、博士後以及年青教師參與。提交論文的範圍包括:中國經濟、地理、歷史、社會學、國際關係、教育、語言文化、漢學等方面。

香港浸會大學接待各位非本地與會者共四天三晚的住宿(入住:12月13日,退房:12月16日)。有興趣參與者,請於9月11日前把論文的題目及提要寄交相關的辦事處。獲選發表論文的學者將於9月30日前收到大會錄取通知。

另外,本次研討會更設有優秀論文獎比賽,最終獲獎的2至3篇優秀論文將予以現金獎勵。有意參賽者需於11月20日或之前把論文全文寄交評審委員會(chinast@hkbu.edu.hk)。

系統號:

C-005943

中國翻譯史進程中的譯者:第一屆中國翻譯史國際研討會

標題:

中國翻譯史進程中的譯者:第一屆中國翻譯史國際研討會

時間:

2015年12月17日至19日(週四至週六)

地點:

香港中文大學(香港沙田崇基路信和樓)

主辦單位:

香港中文大學

聯絡人:

張夢媛,E-mail: translationhistory@cuhk.edu.hk

內容簡介:

「中國翻譯史國際研討會」系列旨在透過對譯事活動的具體個案研究,為翻譯史這門跨領域的新學科提供全新的研究模式、方法及視角,在世界文明和人類思想的大框架下探索中國翻譯史。此系列研討會每兩年舉辦一次,探討不同中心主題,誠邀世界各地學者前來參加。

第一屆中國翻譯史國際研討會以「中國翻譯史進程中的譯者」為主題,探索譯者角色對中國翻譯史發展軌跡的影響。本會歡迎學者自組小組或以個人名義,就「譯者」或以下相關課題提交論文摘要:

►譯者與民族語言及文學發展

►譯者與知識採納和挪用

►譯者與中外文化交流

►譯者與宗教傳播及其本土化過程

►譯者與國際衝突和協商

重要日期:

1.摘要提交截止日期:已截止

2.會議論文接受通告:2015年7月31日

3.會議日期:2015年12月17–19日

系統號:

C-005942

跨越與實踐:2016戲曲表演藝術國際學術研討會

標題:

跨越與實踐:2016戲曲表演藝術國際學術研討會

時間:

2016年3月17至18日(週四至週五)

地點:

中國文化大學曉峰紀念館國際會議廳(臺北市士林區華岡路55號)

主辦單位:

中國文化大學中國戲劇學系

聯絡人:

吳莉莉,Tel: (02)2861-0511#39505

報導者:

謝俐瑩

內容簡介:

◎研討會宗旨:

本研討會延續本系於民國100年所舉辦的「跨越與實踐:2011戲曲表演藝術學術研討會」,及民國102、103年所舉辦的「跨越與實踐:2013戲曲表演藝術國際學術研討會」、「跨越與實踐:2014戲曲表演藝術國際學術研討會」的規模與傳承精神,於民國105年(2016)再度舉辦國際型研討會。本次會議將針對「戲曲的傳播」作為主題,針對戲曲劇目的傳承、戲曲教學的傳承、戲曲推廣、戲曲在海外的流播、戲曲翻譯、戲曲影音資料的製作等課題,進行論文發表、座談等多元形式學術研討。有別於前三次主題較鎖定於戲曲表演與導演之理論及實務等課題,此次更開拓戲曲研究的視野,放眼世界。本次會議的論文將以「邀稿」及「徵稿」兩種面向:

一、邀稿:邀請已有多年研究經驗與成就,並累積一定學術成果與聲望的學者進行個人的最新研究成果。

二、徵稿:在網上及相關資訊平臺,對國內外進行徵稿。

希望藉此學術活動平臺,進行深度的討論與意見交換,俾使討論更多元,使彼此的研究能更深化豐富,並擴大研究視野與國際觀。

◎研討會主題:戲曲的傳播

◎研討會子題:

(一)戲曲教學的傳承

(二)戲曲劇目的傳承

(三)戲曲的推廣

(四)戲曲在海外的流播

(五)戲曲的翻譯

(六)戲曲影音資料的製作

◎徵稿辦法:

(一)本研討會論文採摘要審查制,摘要審查通過後,再後續提交論文全文。

(二)徵稿對象:各大專校院相關學系教師及其他對本研討會有興趣的各領域專兼任教師。

(三)論文摘要投稿:

1.論文摘要截稿日期:2015年9月14日(週一)

2.請於截止日前至「論文摘要線上投稿系統」投稿。來稿所須附文件詳見投稿系統。投稿者請於2天內確認收到主辦單位的回函,確保送件程式完成,如有疑問,歡迎來電洽詢。

3.摘要審查結果:將於2015年10月,以電子郵件通知。

4.論文全文截止日期:2016年2月15日(週一)

5.摘要內容以600字為限。

6.若經審查通過安排發表,作者於研討會期間必須親自出席參與發表研討。

系統號:

C-005940