標題

- 格物窮理:「中國古代經典中的科學與醫學」系列講座

- 【導讀會】邱炳翰:從復員救濟到內戰空運──戰後中國變局下的民航空運隊(1946-1949)

- 【演講】賈元鵬:蔡明亮:電影與經驗

- 【演講】張慶熊:良知與認知:在中西文脈比較中探討

- 【演講】雷祥麟:廚房裡的藥劑師:莊淑旂、家庭主婦與當代東亞的傳統醫療

- 【演講】Brigid Elisabeth Vance:尋夢之地:福建九鯉湖與明代祈夢文化

- 【演講】任曉:「朝貢體系」的反思

- 【座談會】《十字街頭》影片賞析暨映後座談會

- 【演講】鄭雅尹:日本竹枝詞中的知識視域與異文化體驗:從黃遵憲到清末留日學生

- 【演講】王泰升:為什麼要從兩次「內地延長」談臺灣法律的「現代化」?

- 【演講】James Bonk:忠魂歸來:十九世紀初的府城昭忠祠

- 【座談會】《破曉時分-抗戰勝利與受降》國史館紀錄片首映暨映後座談會

- 【座談會】《六福客棧》影片賞析暨映後座談會

- 【演講】林玉茹:通訊與貿易:十九世紀末臺灣與寧波商人的訊息傳遞

- 【演講】陳玉箴:臺灣日治時期的乳業發展與乳品消費

- 【演講】Piotr Adamek:關於傳教士漢學的幾點思考──以卜彌格、比丘林、鮑潤生為例

- 【演講】李騰淵:臺灣學者新出中國文學史之敘述體例的特點──以王國瓔和龔鵬程著作為例

- 【演講】定宜莊:關於清朝民族與邊疆問題的幾點思考

- 【演講】胡曉真:Burning the Midnight Oil: The Making of Verse Narrative Texts by Qing Women

- 【演講】鄭揚文:動覺共鳴:觀看革命樣板戲

- 【演講】胡曉真:Burning the Midnight Oil: The Making of Verse Narrative Texts by Qing Women

- 【演講】Jennifer Altehenger:Wooden Promises: Beijing Timber Mill and the Fibres of Chinese Socialist Living

- 【演講】倪慧如:西班牙的召喚——參加西班牙内戰的中國人(1936-1939)

- 【演講】Bernhard Fuehrer:State Power and the Confucian Classics: The Mengzi jiewen(孟子節文)and Truth Management under the First Ming Emperor

- 【研習營】2015華語語系研究國際學術研習營

- 【研習班】2015年國際圖書館專業館員研習班:古與今:古籍維護與當代華文電子資源創新發展

- 【研習班】2015臺灣文學大會師

- 【研習營】第五屆兩岸歷史文化研習營──南京:歷史記憶與都市空間

- 【研習營】藝術史研習營:藝術史中的作品研究

- 【研習營】第一屆藝術史研習營──敦煌:佛教藝術文化

- 【研習營】2015人類學營 「關鍵字:文化」

- 【系列演講】「全球化與進步世界觀」系列演講

- 【系列演講】臺北保安宮「2015年文化歷史系列講座」

- 【展覽】臺灣製造 • 製造臺灣:臺北市立美術館典藏展

- 【展覽】銀燦黔彩——貴州少數民族服飾特展

- 【展覽】沉思火燒島——被流放的青春

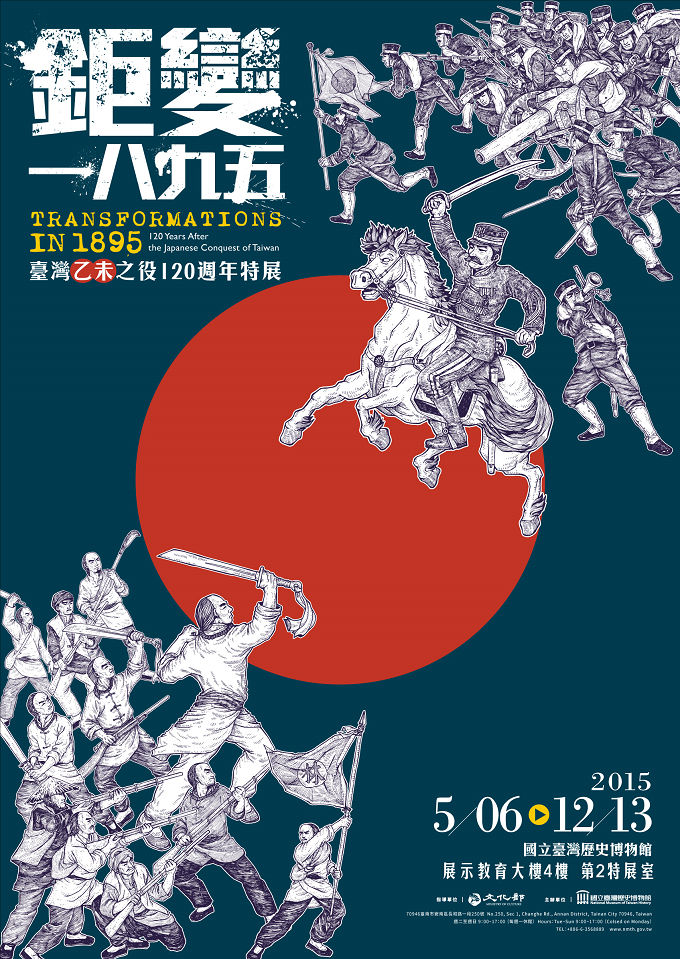

- 【展覽】「鉅變一八九五‧臺灣乙未之役120週年」特展

- 【展覽】皇帝的鏡子——清宮鏡鑑文化與典藏

- 【展覽】甲骨明星展

- 【展覽】臺灣省議會檔案史料展

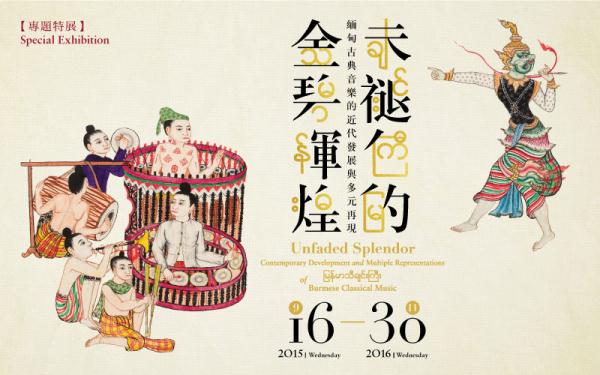

- 【展覽】未褪色的金碧輝煌:緬甸古典音樂的近代發展與多元再現

- 【展覽】典範與流傳——范寬及其傳派

- 【展覽】舊邦維新:19世紀臺灣社會特展

- 【展覽】二戰下的臺灣人

- 【展覽】家鄉的永恆對話——臺展三少年

- 【展覽】鑑藏之美——歷代藏書家前賢手稿與古籍特展

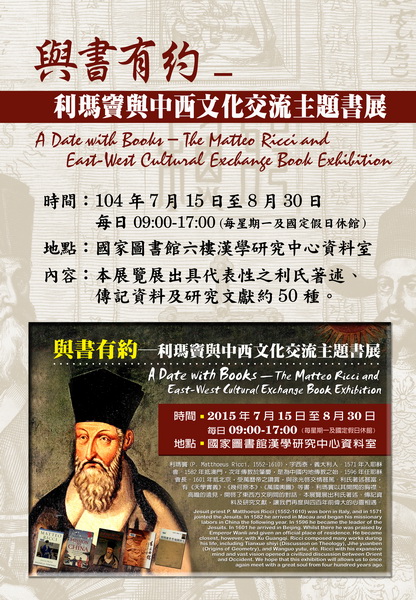

- 【展覽】與書有約——利瑪竇與中西文化交流主題書展

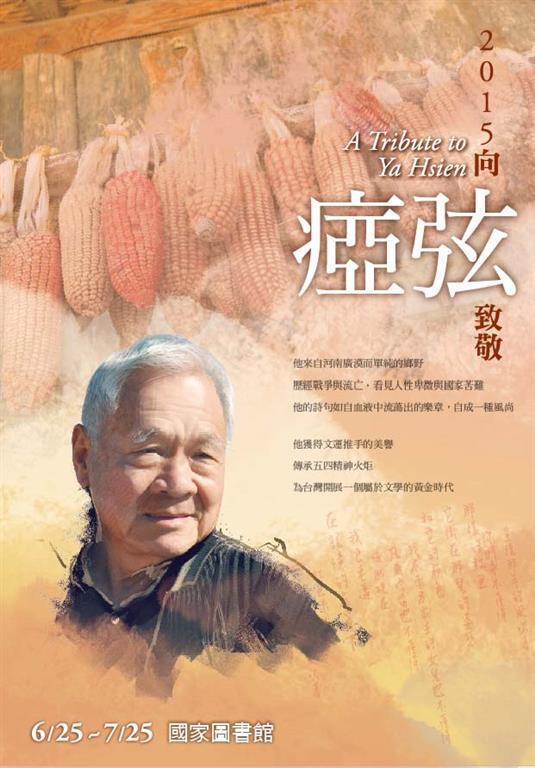

- 【展覽】向瘂弦致敬:一個時代的舞臺

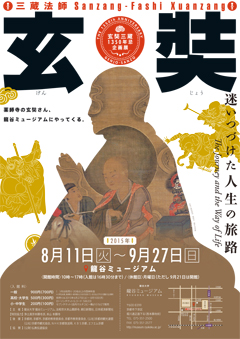

- 【展覽】玄奘——迷いつづけた人生の旅路

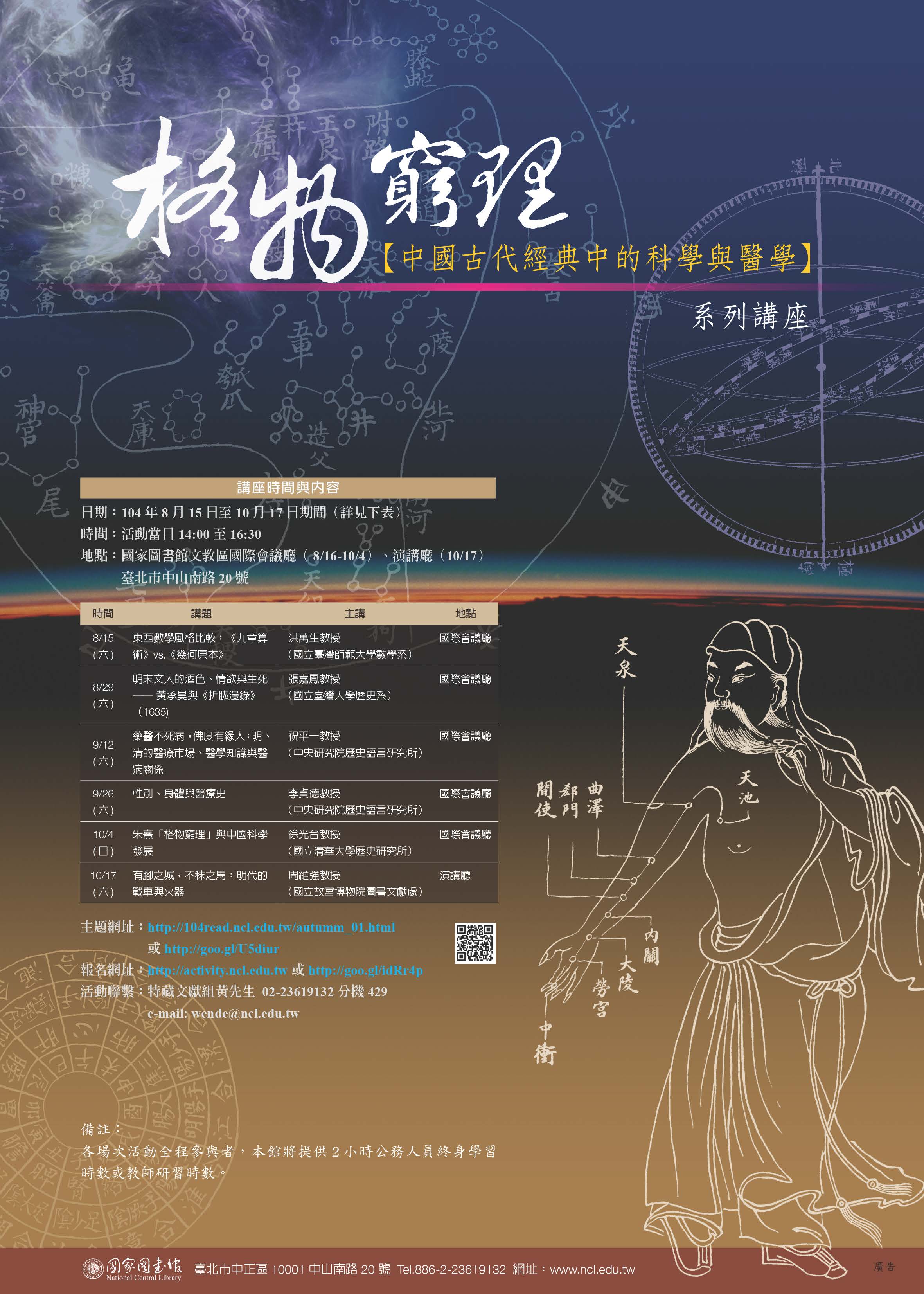

格物窮理:「中國古代經典中的科學與醫學」系列講座

標題:

格物窮理:「中國古代經典中的科學與醫學」系列講座

時間:

2015年8至10月,共6場

地點:

國家圖書館(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

黃先生,Tel: 2361-9132#429;E-mail: wende@ncl.edu.tw

內容簡介:

1950年代李約瑟博士發表(Joseph Needham,1900-1995)《中國之科學與文明》系列研究,撼動以西方觀點為主軸的科學史研究,也開啟後世學者以當代學術訓練探索古代中國醫學、天文、曆法、軍事與自然研究的大門。透過他們的研究,在儒家知識體係下老祖先不再只是終日伏案文牘閒逸少,還可能是活躍於愛與冒險道路上的俠醫、追星族、數學解碼駭客,或者是戰車的設計者。

今年秋季國家圖書館將於8月15日至10月17日舉辦「格物窮理:中國古代經典中的科學與醫學」系列講座。本次邀請到國內醫學史與科技史知名學者,包括洪萬生、張嘉鳳、祝平一、李貞德、徐光臺、周維強等六位教授,分別就古代數學、醫學、科學交流與軍事等不同領域,與大眾分享多年研究與心得,歡迎民眾至本館報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

備註:各場次活動全程參與者,本館將提供2小時公務人員終身學習時數或教師研習時數(如有需要,請於線上報名時填寫身分證號)。參與者如需紙本研習證明,請於該場次報名期間email至 wende@ncl.edu.tw,告知姓名與參加場次,證書將於當日活動結束後核發。

►各場次時間均為14:00-16:30,除10月17日場次於國家圖書館演講廳舉辦外,其餘場地均為國家圖書館國際會議廳。

8月15日(週六)

東西數學風格比較:《九章算術》vs.《幾何原本》(洪萬生,國立臺灣大學數學系教授)

8月29日(週六)

明末文人的酒色、情欲與生死──黃承昊與《折肱漫錄》(1635)(張嘉鳳,國立臺灣大學歷史系教授)

9月12日(週六)

藥醫不死病,佛度有緣人:明、清的醫療市場、醫學知識與醫病關係(祝平一,中央研究院歷史語言研究所研究員)

9月26日(週六)

性別、身體與醫療史(李貞德,中央研究院歷史語言研究所研究員兼副所長)

10月4日(週日)

朱熹「格物窮理」與中國科學發展(徐光臺,國立清華大學歷史研究所教授)

10月17日(週六)

有腳之城,不秣之馬:明代的戰車與火器(1635)(周維強,國立故宮博物院圖書文獻處)

系統號:

A-005859

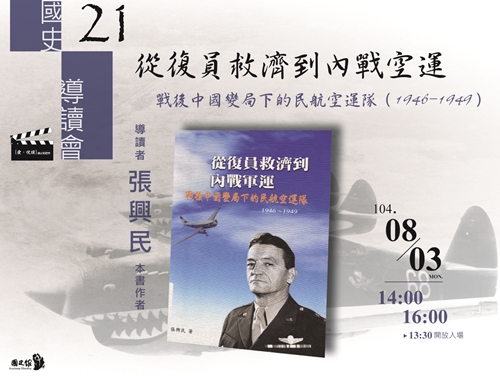

【導讀會】邱炳翰:從復員救濟到內戰空運──戰後中國變局下的民航空運隊(1946-1949)

標題:

【導讀會】邱炳翰:從復員救濟到內戰空運──戰後中國變局下的民航空運隊(1946-1949)

時間:

2015年8月3日(週一)14:00-16:00

地點:

國史館3樓多媒體簡報室(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

張興民(本書作者)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「愛˙悅讀」國史導讀會(二十一)】

本書討論之對象是飛虎將軍陳納德於1946年成立的中國民航公司──民航空運隊(Civil Air Transport,CAT)。作者運用廣泛的史料,探討民航空運隊這家具有複雜背景與傳奇色彩的航空公司,並挖掘航空運輸在戰後中國,乃至於國共內戰時期所扮演的重要角色與精采故事。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-005740

【演講】賈元鵬:蔡明亮:電影與經驗

【演講】張慶熊:良知與認知:在中西文脈比較中探討

【演講】雷祥麟:廚房裡的藥劑師:莊淑旂、家庭主婦與當代東亞的傳統醫療

【演講】Brigid Elisabeth Vance:尋夢之地:福建九鯉湖與明代祈夢文化

【演講】任曉:「朝貢體系」的反思

【座談會】《十字街頭》影片賞析暨映後座談會

標題:

【座談會】《十字街頭》影片賞析暨映後座談會

時間:

2015年8月7日(週六)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

片中四位主角老趙、阿唐、劉大哥、小徐,在抗戰前夕從大學畢業後,每人因各自的個性不同而找尋不同屬性的工作。隨著抗戰爆發,個性較消沉懦弱的小徐自殺了,其他三人也開始重新思考這場因大時代變動下的人生,究竟該如何在相遇的十字街頭後,繼續往前方邁進。(導演:沈西苓;上映日期:1937年)

與談人:張世瑛(國史館審編處處長)

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-005758

【演講】鄭雅尹:日本竹枝詞中的知識視域與異文化體驗:從黃遵憲到清末留日學生

【演講】王泰升:為什麼要從兩次「內地延長」談臺灣法律的「現代化」?

標題:

【演講】王泰升:為什麼要從兩次「內地延長」談臺灣法律的「現代化」?

時間:

2015年8月11日(週二)20:00-21:00

地點:

誠品書店臺大店3樓藝文閣樓(臺北市大安區新生南路三段98號)

主辦單位:

國立臺灣大學出版中心

主講人:

王泰升(國立臺灣大學講座教授、中央研究院臺灣史研究所暨法律學研究所合聘研究員)

內容簡介:

日本內地法制在日治時期延長至臺灣,二戰結束後,中國內地法制亦引入臺灣。王泰升教授於本講將以「臺灣主體法律史」的視角,論述這兩次「內地延長」,與臺灣法律之朝向「現代性」發展,有什麼樣的關聯性或影響?又給當今的臺灣法律留下什麼問題?

主持人:謝國興(中央研究院臺灣史研究所研究員兼所長)

系統號:

A-005794

【演講】James Bonk:忠魂歸來:十九世紀初的府城昭忠祠

.jpg)

標題:

【演講】James Bonk:忠魂歸來:十九世紀初的府城昭忠祠

時間:

2015年8月11日(週二)14:00-17:00

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

博哲銘(James Bonk,美國伍斯特學院歷史與漢學系助理教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

8月11日(週二)

15:00-17:00

主講人:博哲銘(James Bonk,美國伍斯特學院歷史與漢學系助理教授)

講題:忠魂歸來:十九世紀初的府城昭忠祠

主持人:賴惠敏(中央研究院近代史研究所研究員)

昭忠祠是清朝紀念陣亡將士的主要祠宇之一,坐落在北京崇文門內。自雍正三年(1725)開始修建,雍正六年(1728)竣工。昭忠祠的建立可以追溯到雍正皇帝對祀典所進行的一些調整。在即位後的幾年中,雍正不僅建立昭忠祠,也詔令地方官成立忠義祠、節孝祠和賢良祠。跟這些其他祠宇不同的是,昭忠祠直到嘉慶七年(1802)都隱藏於北京的內城,並未擴展到京師外。1802年開始出現巨大的變化,嘉慶皇帝甫即位便命令各省巡撫,在各府城的關帝廟或城隍廟旁邊設立昭忠祠,以「安妥忠魂,令其各依故土」。在當時官員的眼中,嘉慶的決定是「亘古未有之曠典」。我的演講分為兩個部分,先探討昭忠祠在十八世紀的建立和變化,接著以1802年的變化為中心,討論導致廣設昭忠祠的幾個因素。

主講人簡介:博哲銘(James Bonk),加拿大籍,現為美國俄亥俄州伍斯特學院(The College of Wooster)歷史與漢學系助理教授。博教授畢業於普林斯頓大學東亞研究所,對近現代中國歷史,特別是19世紀初期清代戰歿或生還軍人,在社會文化中的定位與相關追思儀典等,有深入的研究。他本年獲得漢學研究中心獎助,來臺灣研究主題為「紀念的擴散:十九世紀初府城忠祠之建置」。

系統號:

A-005844

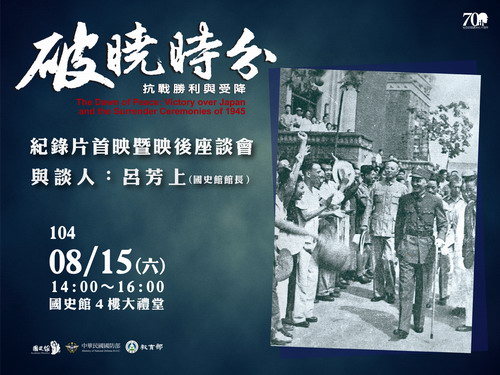

【座談會】《破曉時分-抗戰勝利與受降》國史館紀錄片首映暨映後座談會

標題:

【座談會】《破曉時分-抗戰勝利與受降》國史館紀錄片首映暨映後座談會

時間:

2015年8月15日(週六)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

中華民國八年抗戰的堅持到底,是第二次世界大戰同盟國在亞洲戰場勝利的關鍵。本片聚焦1945年9月2日東京灣的盟軍對日受降、9月9日南京的中國戰區受降,以及10月25日的臺北公會堂受降,片中詳述這三場受降典禮的背景、籌劃、過程與意義,展示相關史實影片、照片、文件及文物,並穿插事件親歷者與學者受訪,藉以呈現七十年前,那段先人們終結大戰、謀求和平的努力。

與談人:呂芳上(國史館館長)

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴集點活動」集點貼紙1張

系統號:

A-005823

【座談會】《六福客棧》影片賞析暨映後座談會

標題:

【座談會】《六福客棧》影片賞析暨映後座談會

時間:

2015年8月17日(週一)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

本片根據二戰期間,一名英國女傳教士艾偉德(Gladys Aylward)在中國傳教的真實故事改編。抗戰期間,外國宣教團體雖然保持中立,但艾偉德因厭惡日軍的戰爭暴行,因而幫助救治中國的傷兵及難民,並收容一百名的戰爭孤兒。她的故事在二戰期間,影響了美國人對於中國抗戰的印象。(導演:Mark Robson;上映日期:1958年)

與談人:李福鐘(國立政治大學臺灣史研究所副教授)

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-005821

【演講】林玉茹:通訊與貿易:十九世紀末臺灣與寧波商人的訊息傳遞

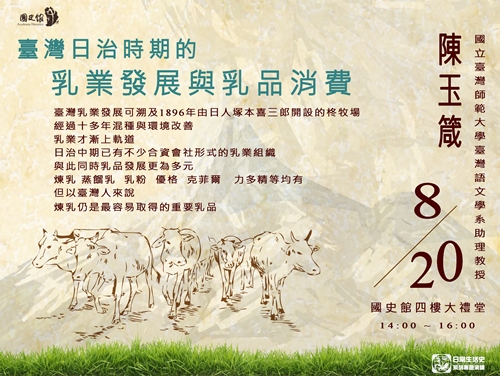

【演講】陳玉箴:臺灣日治時期的乳業發展與乳品消費

標題:

【演講】陳玉箴:臺灣日治時期的乳業發展與乳品消費

時間:

2015年8月20日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳玉箴(國立臺灣師範大學臺灣語文學系助理教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【日常生活史系列專題演講(七)】

臺灣乳業發展可溯及1896年由日人塚本喜三郎開設的柊牧場,經過十多年混種與環境改善,乳業才漸上軌道,日治中期已有不少合資會社形式的乳業組織。與此同時乳品發展更為多元,煉乳、蒸餾乳、乳粉、優格、克菲爾、力多精等均有,但以臺灣人來說,煉乳仍是最容易取得的重要乳品。

系統號:

A-005822

【演講】Piotr Adamek:關於傳教士漢學的幾點思考──以卜彌格、比丘林、鮑潤生為例

.jpg)

標題:

【演講】Piotr Adamek:關於傳教士漢學的幾點思考──以卜彌格、比丘林、鮑潤生為例

時間:

2015年8月20日(週四)14:00-15:40

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心、輔仁大學華裔學志漢學研究中心

主講人:

顧孝永(Piotr Adamek,德國華裔學志研究所主任)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

8月20日(週四)

14:00-15:40

主講人:顧孝永(Piotr Adamek,德國華裔學志研究所主任)

講題:關於傳教士漢學的幾點思考──以卜彌格、比丘林、鮑潤生為例

主持人:潘鳳娟(臺灣師範大學東亞系教授)

基督宗教傳教士在中西文化相遇,以及知識與概念的傳遞中無疑地扮演了重要的角色。在漢學的歷史裡特別標誌出十六至十八世紀耶稣會士的貢獻,並且稱他們為研究中華語言與文化的「初期的漢學家」。這「初期的漢學」時常與後來從十九世紀初在歐洲發展的、更重視知識與學術方法的「專業漢學」相互比較。兩相比較以及認為傳教士們總是以帶有偏見的方式理解中華文化的觀念,導致傳教士漢學往往被視為不成熟以及不客觀的。

事實上,基督宗教傳教士在漢學發展的各個時期與階段,戮力於中華文化研究,這些研究自然應被視為漢學研究的一部分。在最近幾年,傳教士漢學已逐漸發展為一個新興的學科,包括各種相關的主題,並進行中華文化與基督信仰對話。此學科也因此在漢學研究中展現出特殊的特質。傳教士漢學研究的界限至目前尚未有清晰的定論。因此,許多的學者對其時間斷代,應涉及的主題以及研究方法見解殊異。

我的演講擬以三位不同時期與國別的傳教士為例,探究傳教士漢學一些定義上的問題。這三位傳教士分別為:研究中國植物,並身為中國皇帝官派使節的波蘭籍耶穌會傳教士卜彌格(Michael Boym, 1612-1659);俄羅斯漢學之父,東正教傳教士比丘林(Iakinf Bichurin, 1777-1853);於北京輔仁大學創辦漢學期刊的德國籍神父鮑潤生(Franz Biallas, 1878-1936)。藉著介绍他們對於中華文化的視角與研究貢獻,希望能夠對傳教士漢學引發更進一步的瞭解。

主講人簡介:顧孝永(Piotr Adamek),波蘭籍,現為德國華裔學志研究所(Monumenta Serica Institute)主任。顧教授曾於俄羅斯莫斯科大學攻讀漢學,近年來致力研究基督宗 教傳教士在華的活動。在2014年1月國家圖書館與輔仁大學華裔學志漢學中心合辦的第一屆傳教士漢學會議中,顧教授以「比丘林對中國宗教的理解:以他的《中華帝國統計概要》為例」發表專題演講。顧教授本年獲得漢學研究中心獎助,來臺灣研究主題為「Research on Secondary Literature Regarding to Missionary Sinology」。此外,他也希望藉由此次機會,對臺灣研究傳教士漢學的相關文獻進行整理與分析。

系統號:

A-005832

【演講】李騰淵:臺灣學者新出中國文學史之敘述體例的特點──以王國瓔和龔鵬程著作為例

.jpg)

標題:

【演講】李騰淵:臺灣學者新出中國文學史之敘述體例的特點──以王國瓔和龔鵬程著作為例

時間:

2015年8月20日(週四)15:50-17:30

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

李騰淵(Lee Deung Yearn,韓國國立全南大學中文系教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

8月20日(週四)

15:50-17:30

主講人:李騰淵(Lee Deung Yearn,韓國國立全南大學中文系教授)

講題:臺灣學者新出中國文學史之敘述體例的特點──以王國瓔和龔鵬程著作為例

主持人:黃文吉(彰化師範大學臺灣文學研究所教授)

主講人簡介:李騰淵(Lee Deung Yearn),韓國籍,現為韓國國立全南大學中文系教授。李教授曾於臺灣輔仁大學中文所留學,亦前往上海復旦大學、上海師範大學擔任交換教授。他對中國古典小說及中國文學史的發展歷程,有深入的研究。李教授本年獲得漢學研究中心獎助,來臺灣研究主題為「臺灣出版主要中國文學史的敍述視角比較研究」。

系統號:

A-005858

【演講】定宜莊:關於清朝民族與邊疆問題的幾點思考

【演講】胡曉真:Burning the Midnight Oil: The Making of Verse Narrative Texts by Qing Women

標題:

【演講】胡曉真:Burning the Midnight Oil: The Making of Verse Narrative Texts by Qing Women

時間:

2015年8月24日(週一)10:00-12:00

地點:

捷克科學院東方研究所Fairbank Library(Orientální ústav AV ČR, Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8)

主辦單位:

國家圖書館、漢學研究中心、捷克科學院東方研究所

主講人:

胡曉真(中央研究院中國文哲研究所研究員暨所長)

聯絡人:

廖箴,Tel: 02-2361-9132#352;E-mail: ccsgrant@ncl.edu.tw

內容簡介:

本演講為「臺灣漢學講座」系列之一,「臺灣漢學講座」係國家圖書館漢學研究中心配合政府推動「臺灣書院」在海外舉辦之學術活動,以呈現臺灣與漢學研究成果,並宣揚具有臺灣特色的中華文化。自2011年起每年皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」。

講題:Burning the Midnight Oil: The Making of Verse Narrative Texts by Qing Women(才女徹夜未眠──清代女性韻文小說的生成)

關於講者

胡曉真教授係美國美國哈佛大學東亞語言與文明系博士,現為中央研究院中國文哲研究所研究員暨所長,研究專長為明清敘事文學、明清婦女文學、清末民初文學等。簡歷及學術著作請參考:http://140.109.24.171/home/staff/hu-siao-chen.htm

摘要

This talk will explicate the reception and production of a particular form of narrative fiction in late imperial China. Tanci is a form of sung-and-spoken performing art popular in southern China, with its sung-section mostly in seven-character rhymed verse, accompanied by string instruments. Apart from the tradition of oral performance, in late imperial period the format of tanci was also borrowed by authors to write narrative fiction. The tanci narrative was welcomed by female readers, and some of them were inspired to write their own texts of tanci. It became a textual space for women’s self-expression and literary imagination. The reading, writing, transcription, circulation, and (yet not necessarily) publication of tanci narrative by women are the focus of my discussion. The speaker will take as examples seminal works of tanci narratives by female authors to demonstrate how the genre is significant to our understanding of Chinese literature. To conclude the discussion, the speaker will raise angles from which to read tanci narratives by women, including the self-awareness of literary creation, the autobiographical impulse, the obsession with details, the interest in grand topics, and the question of resistance or compliance.

系統號:

A-005846

【演講】鄭揚文:動覺共鳴:觀看革命樣板戲

【演講】胡曉真:Burning the Midnight Oil: The Making of Verse Narrative Texts by Qing Women

標題:

【演講】胡曉真:Burning the Midnight Oil: The Making of Verse Narrative Texts by Qing Women

時間:

2015年8月27日(週四)17:40-19:40

地點:

宜蘭縣史館會議室(宜蘭市凱旋裡縣政北路3號)

主辦單位:

國家圖書館、漢學研究中心、拉脫維亞國家圖書館、拉脫維亞大學、波羅的海東亞研究中心

主講人:

胡曉真(中央研究院中國文哲研究所研究員暨所長)

聯絡人:

廖箴,Tel: 02-2361-9132#352;E-mail: ccsgrant@ncl.edu.tw

內容簡介:

本演講為「臺灣漢學講座」系列之一,「臺灣漢學講座」係國家圖書館漢學研究中心配合政府推動「臺灣書院」在海外舉辦之學術活動,以呈現臺灣與漢學研究成果,並宣揚具有臺灣特色的中華文化。自2011年起每年皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」。

講題:Burning the Midnight Oil: The Making of Verse Narrative Texts by Qing Women(才女徹夜未眠──清代女性韻文小說的生成)

關於講者

胡曉真教授係美國美國哈佛大學東亞語言與文明系博士,現為中央研究院中國文哲研究所研究員暨所長,研究專長為明清敘事文學、明清婦女文學、清末民初文學等。簡歷及學術著作請參考:http://140.109.24.171/home/staff/hu-siao-chen.htm

摘要

This talk will explicate the reception and production of a particular form of narrative fiction in late imperial China. Tanci is a form of sung-and-spoken performing art popular in southern China, with its sung-section mostly in seven-character rhymed verse, accompanied by string instruments. Apart from the tradition of oral performance, in late imperial period the format of tanci was also borrowed by authors to write narrative fiction. The tanci narrative was welcomed by female readers, and some of them were inspired to write their own texts of tanci. It became a textual space for women’s self-expression and literary imagination. The reading, writing, transcription, circulation, and (yet not necessarily) publication of tanci narrative by women are the focus of my discussion. The speaker will take as examples seminal works of tanci narratives by female authors to demonstrate how the genre is significant to our understanding of Chinese literature. To conclude the discussion, the speaker will raise angles from which to read tanci narratives by women, including the self-awareness of literary creation, the autobiographical impulse, the obsession with details, the interest in grand topics, and the question of resistance or compliance.

【拉脫維亞國家圖書館古籍文獻展覽「文明的印記」】

展覽期間:2015年8月27日至10月31日

展覽地點:拉脫維亞國家圖書館新館「Castle of Light」(Mukusala street 3, LV - Riga 1423)一樓展覽廳(Exhibition Hall, First Floor)

開幕式時間:2015年8月27日(週四)18:00-19:00

開幕式地點:拉脫維亞國家圖書館新館「Castle of Light」一樓展覽廳前中庭

開幕式流程:

14:00-17:30 準備布展

18:00-18:20 貴賓致詞、贈書儀式

18:20-18:40 古籍展覽介紹

18:40-19:00 茶點

系統號:

A-005863

【演講】Jennifer Altehenger:Wooden Promises: Beijing Timber Mill and the Fibres of Chinese Socialist Living

標題:

【演講】Jennifer Altehenger:Wooden Promises: Beijing Timber Mill and the Fibres of Chinese Socialist Living

時間:

2015年9月24日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program

主講人:

Jennifer Altehenger(Kings College, London)

系統號:

A-005790

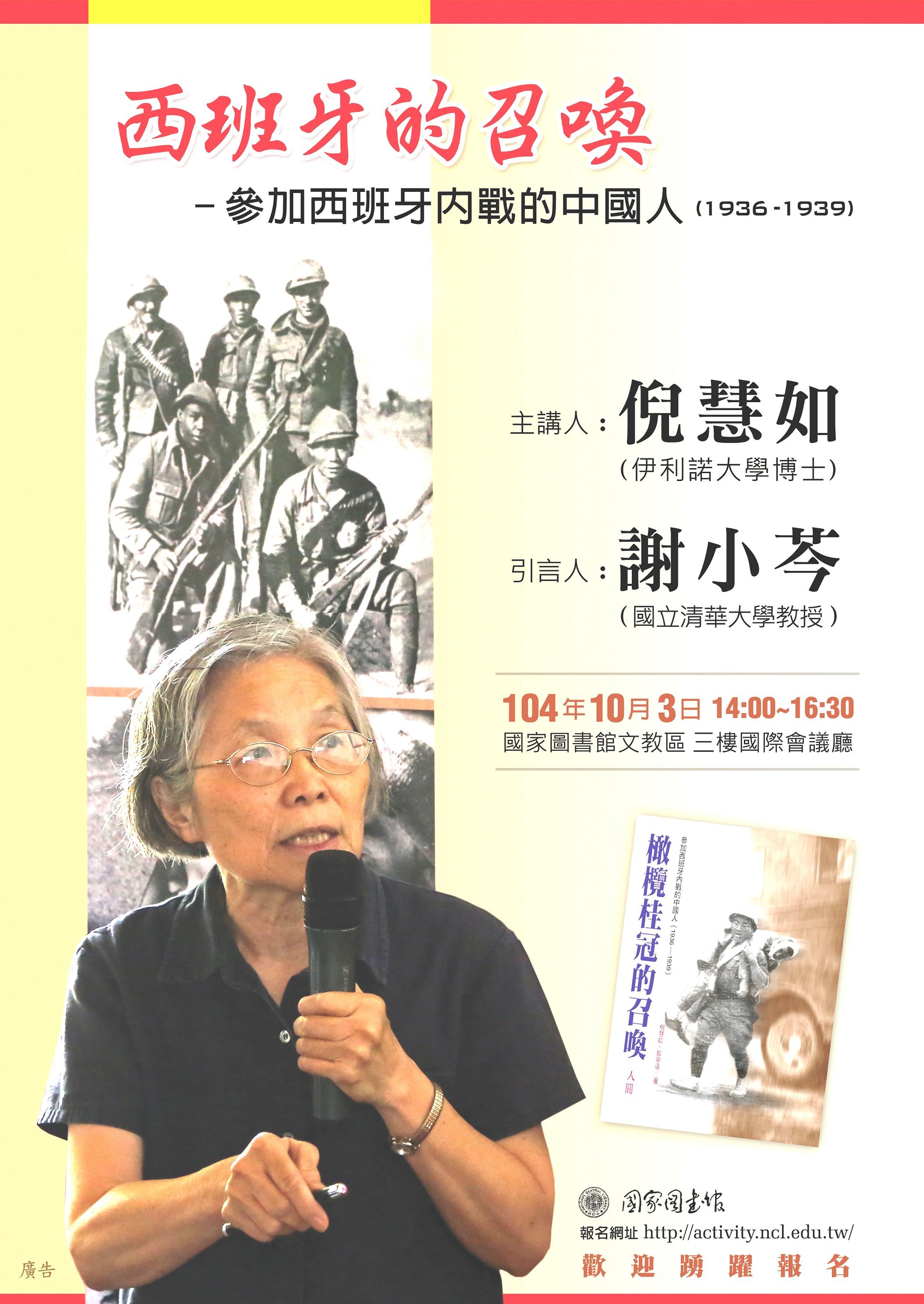

【演講】倪慧如:西班牙的召喚——參加西班牙内戰的中國人(1936-1939)

標題:

【演講】倪慧如:西班牙的召喚——參加西班牙内戰的中國人(1936-1939)

時間:

2015年10月3日(週六)14:00

地點:

國家圖書館國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

主講人:

倪慧如(歷史工作者,美國伊利諾大學博士)

聯絡人:

劉小姐,Tel: 2361-9132#728

內容簡介:

國家圖書館將在10月3日(星期六)下午2時假國際會議廳,邀請伊利諾大學倪慧如博士演講,講題為:「西班牙的召喚——參加西班牙内戰的中國人(1936-1939)」,並邀請國立清華大學謝小芩教授擔任引言人。這是一場震撼世界良心的內戰,它曾讓畢卡索悲憤揮灑《格爾尼卡》巨畫,讓海明威動情創作《戰地鐘聲》,讓歐威爾重溫戰場寫下《向加泰羅尼亞致敬》,讓四萬多個來自五十三個國家的異鄉人志願奔赴西班牙抵抗法西斯,其中居然有中國人的身影,讓我們來了解這些中國人的傳奇故事。

全程參與者將提供公務人員、教師3小時終身學習時數。

全程參與者將提供公務人員、教師3小時終身學習時數,有意參加者請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-005838

【演講】Bernhard Fuehrer:State Power and the Confucian Classics: The Mengzi jiewen(孟子節文)and Truth Management under the First Ming Emperor

標題:

【演講】Bernhard Fuehrer:State Power and the Confucian Classics: The Mengzi jiewen(孟子節文)and Truth Management under the First Ming Emperor

時間:

2015年12月7日(週一)17:00-19:00

地點:

Room G3, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Prof. Bernhard Fuehrer(傅熊,SOAS)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

【SOAS China Institute Monday Forums】

China’s intellectual history as well as the distinctly political nature of discussions of this topic in the contemporary context attest to the state’s exercise of control over the Confucian classics as an ongoing project. This seminar shall concentrate on Zhu Yuanzhang 朱元璋 (1328–1398; r. 1368–1398), the founding emperor of the Ming (1368–1644), his management of truth and his attempts to ensure serviceability of one of the core canonical writings.

Speaker's Biography

Bernhard Fuehrer trained at National Taiwan University (BA) and at Vienna University (PhD). He is Professor of Sinology at the Department of the Languages and Cultures of China and Inner Asia at SOAS. He works on a variety of fields including the history of Sinology in the West, Chinese dialectology, and the reception and effective history of the Confucian classics in the Chinese tradition.

系統號:

A-005704

【研習營】2015華語語系研究國際學術研習營

標題:

【研習營】2015華語語系研究國際學術研習營

時間:

2015年7月28日至8月4日

地點:

中興大學(臺中市南區國光路250號)

主辦單位:

國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所、財團法人蔣經國國際學術交流基金會

內容簡介:

7月28日

下午

華語語系第一講(王德威)

7月29日

華語語系第二講(陳培豐,中央研究院臺灣史研究所研究員)

華語語系第三講(蔡建鑫,美國德州大學奧斯汀校區亞洲研究學系助理教授)

7月30日

華語語系第四講(應雄,日本北海道大學文學部暨文學研究科教授)

華語語系第五講(黃宗儀,香港中文大學文化及宗教研究系副教授)

7月31日

華語語系第六講(郭力昕,國立政治大學廣播電視學系副教授)

華語語系第七講(蔡明燁,英國倫敦大學亞非學院臺灣研究中心副研究員)

8月1日

華語語系第八講(廖振富,國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所特聘教授)

霧峰林家花園參訪

8月2日

自由參訪

8月3日

華語語系第九講(薑學豪,英國華威大學歷史系助理教授)

華語語系第十講(魏貽君,國立東華大學華文文學系副教授)

8月4日

華語語系第十一講(Andrea Bachner,美國康乃爾大學比較文學系助理教授)

華語語系第十二講(張錦忠,國立中山大學外國語文學系副教授兼華語中心主任)

系統號:

A-005705

【研習班】2015年國際圖書館專業館員研習班:古與今:古籍維護與當代華文電子資源創新發展

標題:

【研習班】2015年國際圖書館專業館員研習班:古與今:古籍維護與當代華文電子資源創新發展

時間:

2015年8月4日至9日(週二至週日)

地點:

國家圖書館國際會議廳、301會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

張小姐,Tel: +886-2-2361-9132#163;E-mail: yasmine@ncl.edu.tw

內容簡介:

8月4日

►國家圖書館國際會議廳

9:20-10:10

【專題演講(一)】

主持人:曾淑賢(國家圖書館館長)

中國國家圖書館在傳承中華優秀傳統文化中的使命(韓永進,中國國家圖書館館長)

10:30-12:00

【專題演講(二)】

主持人:莊芳榮(中華民國文化資產維護學會理事長)

古籍版本鑑定(李致忠,中國國家圖書館研究館員)

談古籍整理──以四庫全書為例(吳哲夫,淡江大學榮譽教授)

13:30-15:30

主持人:劉兆祐(臺北市立大學中國語文學系教授)

數字化時代的古籍整理(方廣錩,上海師範大學哲學學院教授)

日、韓佚存漢籍影印、整理與研究狀況述評──以《遊仙窟》、《笑苑千金》、《笑海叢珠》、《型世言》為主(王國良,國立臺北大學古典文獻與民俗藝術研究所教授)

古籍拍賣與古籍保護(彭震堯,中國書店館員、經濟師)

15:20-17:20

主持人:韓永進(中國國家圖書館館長)

紙廠印記在清代中文善本古籍版本鑑定之運用(張寶三,佛光大學中國文學與應用學系教授)

《玄覽堂叢書》的傳播與影響(徐憶農,南京圖書館研究館員)

《中國古籍善本書目》修訂芻議(陳先行,上海圖書館研究館員)

探討《評訂紅樓夢》之橫空出世(代為宣讀)(駱偉,廣州中山大學資訊管理學院退休教授)

8月5日

8:30-10:00

主持人:李致忠(中國國家圖書館研究館員)

國圖藏《說文木部箋異》稿本(李宗焜,中央研究院歷史語言研究所研究員)

雕版‧雕版印刷‧雕版印刷書籍(李際寧,中國國家圖書館研究館員)

經驗與科學,融攝與創新──中國國家圖書館的古籍修復與保護(陳紅彥,中國國家圖書館古籍館主任)

10:20-12:20

主持人:吳哲夫(淡江大學榮譽教授)

從故宮藏蒙文《甘珠爾》經佛像雕版談該經的刊刻(翁連溪,北京故宮博物院圖書館研究員)

「四庫全書館」之書目徵集及「四庫進呈本」木記之鈐蓋──《四庫提要著錄叢書》編纂劄記之六(羅琳,中國科學院文獻情報中心研究館員)

臺灣現藏天祿琳琅遺書考述(劉薔,北京清華大學科技史暨古文獻研究所研究員)

國立故宮博物院藏「天祿琳琅」版本考辨(曾紀剛,國立故宮博物院圖書文獻處助理研究員)

13:50-15:20

主持人:潘美月(國立臺灣大學中文系兼任教授)

水損霉害書之γ──射線滅菌處理與修護保存(夏滄琪,嘉義大學木質材料與設計學系副教授)、(羅鴻文,臺北市立美術館典藏組研究人員)、(辜貞榕,國立臺灣文學館典藏組研究人員)

編纂、出版、流傳──以宋代四大類書為例(張圍東,國家圖書館編審)

丁福保之藏書及其古籍整理之成就(趙飛鵬,國立臺灣大學中文系教授)

15:40-16:20

專題演講(三)

主持人:曾淑賢(國家圖書館長)

珠聯璧合,化身千百──國立故宮博物院古籍文獻出版之回顧與展望(馮明珠,故宮博物院院長)

8月6日

►國家圖書館301會議室

9:00-11:30

古籍工作坊──漫談宋本鑒定研究(陳先行,上海圖書館教授、國家文物鑒定委員會委員)

11:30-12:30

國家圖書館數位資源最新發展(I)(邱子恒,國家圖書館知識服務組主任)

14:00-15:30

臺灣的開放取用和機構典藏(陳光華,國立臺灣大學圖書資訊學系暨研究所教授、圖書館副館長)

15:40-17:40

臺灣數位資源與中國宗教文化之研究(康豹(Paul R. Katz),中央研究院近代史研究所研究員)

8月7日

►國家圖書館301會議室

9:30-11:30

數位人文的條件:資訊時代的知識探求(蔡炯民,國立臺灣大學數位人文研究中心執行長)

11:30-12:00

國家圖書館數位資源最新發展(II)(邱子恒,國家圖書館知識服務組主任)

13:30-15:30

Chinese Collections in German Libraries: Outline, Access, Digitization(Thomas Tabery,德國巴伐利亞邦立圖書館東方與亞洲部副主任)

15:40-17:10

國家電影中心的電影保存、數位修復與電子資源簡介(林文淇,財團法人國家電影中心執行長)

8月8日

►圖書館參訪

9:20-11:20

參訪新北市立圖書館總館

14:00-15:30

參訪國立臺灣大學法社分館(辜振甫先生紀念圖書館)

15:30-17:00

參訪華山1914文化創意產業園區

8月9日

►文化參訪

8:50-11:50

朱銘美術館

11:50-15:20

法鼓山世界佛教教育園區

15:20-16:30

金山老街

系統號:

A-005867

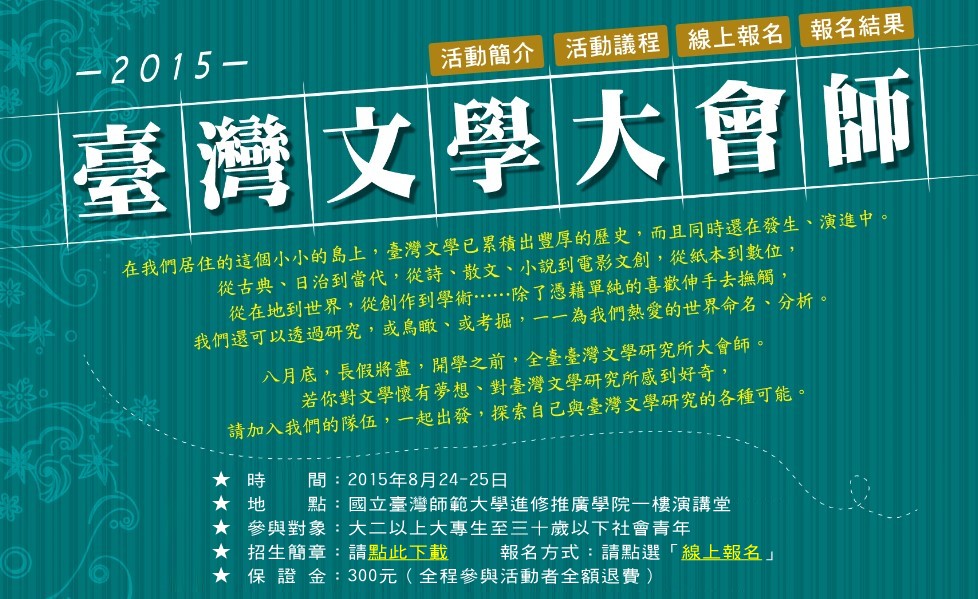

【研習班】2015臺灣文學大會師

標題:

【研習班】2015臺灣文學大會師

時間:

2015年8月24日至25日(週一至週二)

地點:

臺灣師範大學進修推廣學院1樓講堂(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學臺灣語言學系等9所臺灣文學相關系所

聯絡人:

Tel: (02) 7734-5516

內容簡介:

8月24日

10:10-11:00

從飛行到潛水:臺灣文學的視野高度與歷史縱深(林芳玫)

11:10-12:00

臺灣媒體發展與文史研究(何義麟)

14:10-15:00

日治初期帝國之眼下的臺灣圖像――《風俗畫報》中的臺灣地景再現(楊智景)

15:10-16:00

臺灣/移民流動的國籍、語言和認同――繼承語的選擇(陳麗君)

16:10-17:00

進/出戲院之間:空間視角下的臺灣現代劇場變遷(石婉舜)

8月25日

9:10-10:00

不准觀光:當代臺灣旅行文學的社會觀察(蘇碩斌)

10:10-11:00

我們在創造臺灣文學的「世界」(邱貴芬)

11:10-12:00

客家文學/文學客家──臺灣客家文學主題探討(邱湘雲)

14:10-15:00

臺灣文學與臺灣社會(陳芳明)

15:10-17:00

九校教師代表綜合座談Q&A

系統號:

A-005706

【研習營】第五屆兩岸歷史文化研習營──南京:歷史記憶與都市空間

標題:

【研習營】第五屆兩岸歷史文化研習營──南京:歷史記憶與都市空間

時間:

2015年8月10日至20日

地點:

南投縣政府文化局圖書館國際會議廳(南投市中興路669號7樓)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所、香港城市大學中文及歷史學系、蔣經國國際學術交流基金會、中國宋慶齡基金會、南京大學歷史學院、六朝博物館

聯絡人:

羅麗芳,E-mail: cscamp@asihp.net

報導者:

吳秀玲

內容簡介:

第五屆兩岸歷史文化研習營「南京:歷史記憶與都市空間」招生

【活動時間】

2015年8月10日(週一)至20日(週四)

【研習地點】

南京

【學員資格與招收人數】

兩岸、港澳、亞太地區及留學國外的文史以及相關科系的博士生,與近年獲得博士學位之年輕學者。兩岸各正取20名、港澳亞太取5名,備取若干名,依序遞補。

【研習費用】

主辦單位補助學員往返南京之交通費用、活動期間當地之研習考察、食宿。學員需全勤出席始予補助。

【報名方式】

欲參加研習活動者,請至活動網站下載報名表完成報名http://www.ihp.sinica.edu.tw/~CScamp/2015_March/index.htm

【報名期限】

即日起至2015年5月15日(週五)17:00止

臺灣學員報名請寄:cscamp@asihp.net 羅小姐

隨信請備妥:報名表、自傳、近五年代表文章一篇、個人照片乙張、學歷證明文件

【錄取名單公佈日期】

2015年6月8日(週一)於網站公佈。

【課程內容】

8月11日

上午:開幕式,第一講:王德威

下午:第二講:大木康

8月12日

田野一:明孝陵、孫權紀念館、中山陵、靈谷寺、夫子廟、秦淮河

8月13日

上午:第三講:胡阿祥

下午:第四講:陳剛

8月14日

田野二:史語所舊址、臺城、南京博物院、總統府、雲錦研究所、石頭城

8月15日

上午:第五講:田曉菲

下午:第六講:程章燦

8月16日

上午:第七講:劉淑芬

下午:第八講:李貞德

8月17日

田野三:鎮江西津渡、焦山、丹陽齊梁帝陵、季子廟

8月18日

上午:第九講:石守謙

下午:第十講:范金民

8月19日

上午:田野四:棲霞山千佛岩、寶華山隆昌寺、陽山碑材、南京大學歷史學院

系統號:

A-005862

【研習營】藝術史研習營:藝術史中的作品研究

標題:

【研習營】藝術史研習營:藝術史中的作品研究

時間:

2015年8月24至29日(週一至週六)

地點:

臺灣大學總校區(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學藝術史研究所、中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

楊偉婷,Tel: (02)3366-9698;E-mail: artcy2011@gmail.com

內容簡介:

8月24日

9:10-10:30

【基調演講】

主講人:雷德侯(海德堡大學東亞藝術史研究所教授)

題目:Writing as Object -- Buddhist Sutras Engraved on Mountains in Shandong

10:45-12:45

【分組討論】

主持人:石守謙(中央研究院院士)、蔡穗玲(海德堡大學東亞藝術史研究所研究員)

14:00-15:30

【專題演講】

主講人:板倉聖哲(東京大學東洋文化研究所副教授)

題目:繪畫史中的作品研究

16:00-18:00

【分組討論】

主持人:陳韻如(國立故宮博物院書畫處副研究員)、梅韻秋(國立清華大學通識中心助理教授)

8月25日

9:00-10:30

【專題演講】

主講人:謝明良(國立臺灣大學藝術史研究所特聘教授)

題目:日本的中國陶瓷史研究之回顧與展望

10:45-12:45

【分組討論】

主持人:余佩瑾(國立故宮博物院器物處研究員)、施靜菲(國立臺灣大學藝術史研究所副教授)

15:00-18:00

【繪畫作品特別參觀】

鴻禧美術館

18:30-20:30

特參討論(繪畫)

8月26日

9:00-10:30

【專題演講】

主講人:顏娟英(中央研究院歷史語言研究所研究員)

題目:時代與風格──佛教雕刻的內在精神

10:45-12:45

【分組討論】

主持人:蔡穗玲(海德堡大學東亞藝術史研究所研究員)、賴依縵(國立故宮博物院器物處助理研究員)

14:15-17:00

【工藝美術作品特別參觀】

地點:鴻禧美術館

18:30-20:30

特參討論(繪畫)

8月27日

9:00-10:30

【專題演講】

主講人:白謙慎(浙江大學文化遺產研究院教授)

題目:書法史中的作品研究

10:45-12:45

【分組討論】

主持人:盧慧紋(國立臺灣大學藝術史研究所副教授)、何炎泉(國立故宮博物院書畫處副研究員)

14:15-17:00

【佛教藝術史作品特別參觀(含討論)】

地點:臺北市雙清文教基金會收藏

8月28日

9:00-10:30

【專題演講】

主講人:鄭岩(中央美術學院教授)

題目:對於東漢王阿命刻石多個層面的解讀

10:45-12:45

【分組討論】

主持人:林聖智(中央研究院歷史語言研究所副研究員)、鄧菲(復旦大學文史研究院副研究員)

14:15-17:00

【書法史作品特別參觀】

地點:何創時基金會

18:30-20:30

特參討論(書法)

地點:何創時基金會

8月29日

9:00-10:30

【專題演講】

主講人:黃蘭翔(國立臺灣大學藝術史研究所教授)

題目:近代的美術館建築與美術工藝品的展示

10:45-12:45

【分組討論】

主持人:石守謙(中央研究院院士)、黃蘭翔(國立臺灣大學藝術史研究所教授)

14:00-15:30

【專題演講】

主講人:石守謙(中央研究院院士)

題目:作品研究的檢討與展望

15:45-17:30

【綜合座談】

主持人:石守謙(中央研究院院士)

系統號:

A-005785

【研習營】第一屆藝術史研習營──敦煌:佛教藝術文化

標題:

【研習營】第一屆藝術史研習營──敦煌:佛教藝術文化

時間:

2015年10月10日至18日

地點:

敦煌(中國甘肅省敦煌)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所、蔣經國國際學術交流基金會、中國宋慶齡基金會、敦煌研究院

聯絡人:

許小姐,Tel: (02)2782-9555#653;E-mail: dunhuang@asihp.net

內容簡介:

本次兩岸歷史研習營首開藝術史主題,乃至於佛教藝術史主題的先例,選擇在敦煌研究院舉行,正因為此地無可取代的重要學術價值與世界地位。本研習營別開生面,採取上午看石窟,由敦煌學院學者實地講解;下午主題性演講,由各領域專家探討石窟/圖象主題/佛教文化交流與傳播等更寬廣的議題;晚上則是學員分組討論。洞窟範圍以莫高窟的代表性洞窟為主,並涵蓋其附近代表性石窟,敦煌市西南35公里党河北岸的西千佛洞,與瓜州縣(原名安西)榆林窟。至於授課教師則是世界級標準,包括日本目前最為活躍也是最具權威的兩位資深教授,宮治昭教授與肥田路美教授。另外,美國Pia Brancaccio教授,出身義大利,是目前屈指可數的印度佛教石窟專家,也曾經拜訪敦煌石窟。敦煌學院將安排資深外語導覽為各外籍教師與學員翻譯。大陸敦煌學院特別由樊錦詩院長及數位資深研究員親臨重要洞窟講解;臺灣的三位研究員皆為美術史與中古佛教史權威。

【活動日期】

2015年10月10日(週六)至10月18日(週日)

【研習地點】

敦煌

【計畫主持】

黃進興、樊錦詩、顏娟英、劉淑芬

【主辦單位】

中央研究院歷史語言研究所、蔣經國國際學術交流基金會

【共同主辦】

中國宋慶齡基金會

【承辦單位】

敦煌研究院

【招生對象】

兩岸本地及留學國外的宗教、藝術、文史、以及研究領域相關科系的博士生與近年獲得博士學位之年輕學者。

【招生人數】

大陸及臺灣各正取 15 名,備取若干名,依序遞補。

【研習費用】

主辦單位補助學員往返敦煌之交通費,以及活動期間之考察、食宿交通費用。

【報名期限】

已截止,研習營官網已公布錄取學員名單,請參見:http://www.ihp.sinica.edu.tw/~CScamp/2015_May/records.htm

系統號:

A-005861

【研習營】2015人類學營 「關鍵字:文化」

標題:

【研習營】2015人類學營 「關鍵字:文化」

時間:

2015年8月25至28日(週二至週五)

地點:

中央研究院民族所(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

聯絡人:

林音秀,Tel: 02-2652-3484;E-mail:world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

8月25日

10:00-11:00

博物館參觀導覽

14:00-17:00

【Panel 1主題:文化雕塑/雕塑文化的「人」】

對談講者:何翠萍(中研院民族所)、黃宣衛(中研院民族所)

主持人: 余安邦(中研院民族所)

19:00-21:00

民族誌影片:你不瞭解我的明白

討論主持:郭佩宜(中研院民族所)

8月26日

9:00-12:00

【Panel 2主題:身‧情‧感‧動:你的身體不只是你的身體(身體與美學)】

對談講者:餘舜德(中研院民族所)、趙綺芳(北藝大舞蹈系)

主持人:張珣(中研院民族所)

14:00-17:00

【Panel 3主題:情誼、情感與社會關係】

對談講者:林秀幸(交大人文社會系)、 蔡政良(東大南島碩班)

主持人:馮涵棣(中研院民族所)

19:00-21:00

民族誌影片:讓靈魂回家

導演座談:胡臺麗(中研院民族所)

8月27日

9:00-12:00

【Panel 4主題:無法切割的經濟與文化】

對談講者:鄭瑋寧(中研院民族所)、方怡潔(倫敦大學政經學院)

主持人:楊淑媛(中研院民族所)

14:00-17:00

【Panel 5主題:超越文化戰爭與文明衝突的想像(文化、宗教與政治)】

對談講者:蔣斌(中研院民族所)、林開世(臺大人類學系)

主持人:陳文德(中研院民族所)

8月28日

9:00-12:00

小組呈現:「小心!文化就在你身邊!」(5-6組,每組20分鐘,講評與討論10分鐘)

講評人:司黛蕊(中研院民族所)、高晨揚(中研院民族所)、劉璧榛(中研院民族所)

主持人:丁仁傑(中研院民族所)

系統號:

A-005707

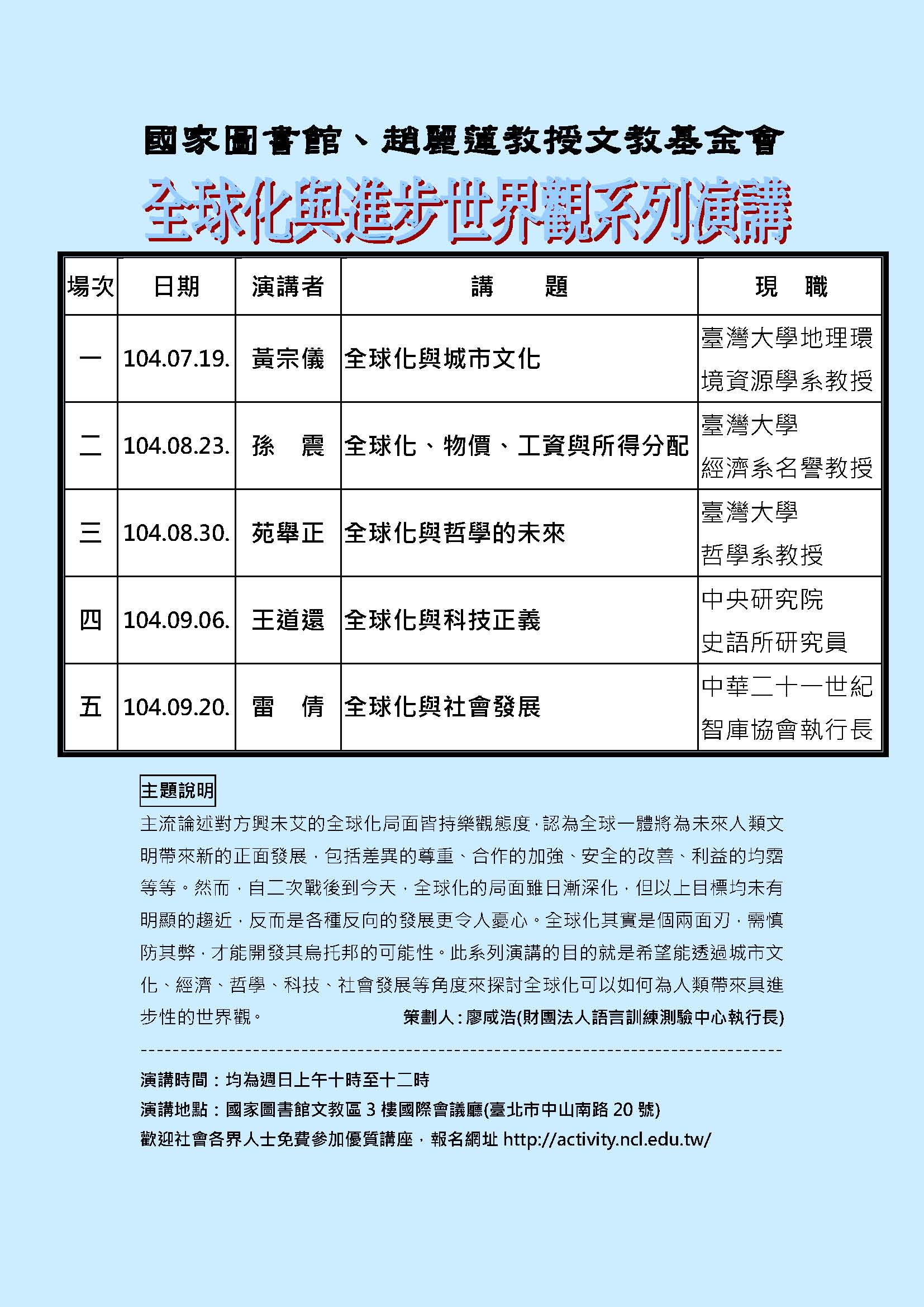

【系列演講】「全球化與進步世界觀」系列演講

標題:

【系列演講】「全球化與進步世界觀」系列演講

時間:

2015年7至9月,共5場

地點:

國家圖書館3樓國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

林小姐,Tel: (02)2361-9132#714;E-mail: icanlin@ncl.edu.tw

內容簡介:

主流論述對方興未艾的全球化局面皆持樂觀態度,認為全球一體將為未來人類文明帶來新的正面發展,包括差異的尊重、合作的加強、安全的改善、利益的均霑等等。然而,自二次戰後到今天,全球化的局面雖日漸深化,但以上目標均未有明顯的趨近,反而是各種反向的發展更令人憂心。全球化其實是個兩面刃,需慎防其弊,才能開發其烏托邦的可能性。此系列演講的目的就是希望能透過城市文化、經濟、哲學、科技、社會發展等角度來探討全球化可以如何為人類帶來具進步性的世界觀。

為有效提升全民之閱讀素養及世界觀,國家圖書館與趙麗蓮教授文教基金會規劃辦理五場次的「全球化與進步世界觀系列演講」,邀請五位傑出專家學者,於美好週日的上午10-12時,在國家圖書館文教區3F國際會議廳舉辦精彩演講,歡迎各界人士即日起至國家圖書館活動報名系統報名(http://activity.ncl.edu.tw/),每場次活動,公務人員及教師全程參與者可獲學習時數認證2小時(需要者請於報名時填寫身分證字號)。各場次資訊如下:

本演講8至9月場次如下:

8月23日

全球化、物價、工資與所得分配(孫震,臺灣大學經濟系名譽教授)

8月30日

全球化與哲學的未來(苑舉正,臺灣大學哲學系教授)

9月6日

全球化與科技正義(王道還,中央研究院史語所研究員)

9月20日

全球化與社會發展(雷倩,中華二十一世紀智庫協會執行長)

系統號:

A-005894

【系列演講】臺北保安宮「2015年文化歷史系列講座」

標題:

【系列演講】臺北保安宮「2015年文化歷史系列講座」

時間:

2015年3至12月,共10場

地點:

大龍峒保安宮一樓雲衷廳(臺北市哈密街61號)

主辦單位:

臺北保安宮

聯絡人:

Tel: (02)2595-1676

內容簡介:

大龍峒在早期文風鼎盛,保有豐富宗教信仰文化,隨著時代改變及居民外移,已漸隱沒。為推廣宗教信仰文化,保安宮特別舉辦多場文化信仰講座,帶民眾深入探源。

演講時間:每月一次,均為週六14:30-16:30

8至12月場次及講題如下:

8月15日

臺灣俗諺(劉澤民,國史館臺灣文獻館副館長)

9月12日

中西節日面面觀(楊玉君,中正大學中文系教授)

10月17日

中醫藥與養生(張恆源,慈濟大學學士後中醫學系助理教授)

11月21日

視覺敘事與展演──當代臺灣宗教視覺文化(鄭印君,輔仁大學宗教學系副教授兼進修學士班主任)

12月19日

臺灣「人間佛教」之回顧與展望(李秀琴,國立臺北藝術大學傳統音樂系助理教授)

系統號:

A-005793

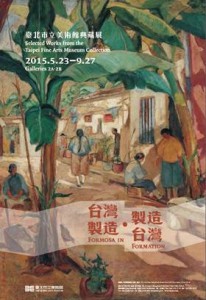

【展覽】臺灣製造 • 製造臺灣:臺北市立美術館典藏展

標題:

【展覽】臺灣製造 • 製造臺灣:臺北市立美術館典藏展

時間:

2015年5月23日至9月27日

地點:

臺北市立美術館2樓2A-2B(臺北市中山區中山北路三段181號)

主辦單位:

臺北市立美術館

聯絡人:

Tel: (02)2926-6888

內容簡介:

「臺灣製造 • 製造臺灣」主要透過北美館所蒐藏之日本時代包含石川欽一郎、鄉原古統等日籍老師,臺灣最重要的雕塑家黃土水,最具代表性的東洋畫畫家如陳進、林玉山、郭雪湖、呂鐵州,活躍的西洋畫畫家如倪蔣懷、陳澄波、廖繼春、劉啟祥、洪瑞麟、何德來等人的鎮館珍品,重新梳理1947年之前臺灣藝術及文化發展所呈現的的多層次立體面向。

1895至1947年是價值劇變的年代,藝術家們如何追尋與過往傳統習俗有所切割的新觀念、新規範和新價值,並在社會上獲得肯定?對鄉土與國家的認同、對變異的世界環境有何對應,又對於新時代有何感知?透過北美館30年來所典藏之日本時代藝術精品再次盛大登場,將可喚起重新思考歷史事實與歷史詮釋的相互對照性。

這些藝術家由臺灣出發,並且藉由作品創造獨特的臺灣,而後繼的我們,透過觀覽過往的藝術成就,不但能夠貼近文化脈動的伏流,也啟迪探究未來世界的動力。

本展覽開放時間及票價資訊詳參:http://www.tfam.museum/Common/editor.aspx?id=57&ddlLang=zh-tw

系統號:

A-005708

【展覽】銀燦黔彩——貴州少數民族服飾特展

標題:

【展覽】銀燦黔彩——貴州少數民族服飾特展

時間:

2015年6月12日至9月1日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

服飾是反映族群文化的重要形象特徵,其穿著搭配與紋樣圖案的創作運用,不僅代表族群的社會制度與位階倫理,更可呈現一地風土歷史交揉轉衍的獨特文化意涵。位居中國西南的貴州,境內重巒疊嶂,自然風貌錯綜多樣。千百年前,不同族群即已在此墾殖經營,並融匯出絢麗繽紛的文化風采。各民族除了保留極富地域特色的傳統服飾,亦延續著特色鮮明、技法獨到的編織工藝,將歷史、傳說、信仰、風俗等元素灌注其中,形塑了豐富多樣,又別具情調的服飾體系,成為彰顯族群形象與文化特色的重要徽誌。「銀燦黔彩─貴州少數民族服飾」特展由國立故宮博物院與貴州省民族博物館、輔仁大學織品服裝學系共同策劃主辦,精選服裝、織品、銀飾,以及最足反映黔省史地風物的珍貴圖籍文獻,引領觀眾分由不同面向一攬貴州少數民族服飾之真善美盛。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-005709

【展覽】沉思火燒島——被流放的青春

標題:

【展覽】沉思火燒島——被流放的青春

時間:

2015年5月27日至2015年11月22日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

年輕的我們,徬徨卻能堅定,猶疑卻又熱情,眼見社會的勃勃脈動,我們按捺不住衝動,致力於追求知識、實踐理想,縱使身處不同的時空背景、政治條件,我們集結、發聲,或用穿著、音樂、閱讀、消費、社會運動…等積極參與,於是開創屬於不同世代的青春時代。

然而,在1950年代開始的近40年間,卻有這麼一群人,他們的青春被放逐於「火燒島」—那個具有政治禁忌意涵的島嶼上。因為他們對社會理念的熱情,對文化知識的追求,或單純起於無辜的牽連,而被剝奪了自由,甚至喪失性命。

謹以此展覽,分享他們的故事,追念那些被無情終止、被流放的青春,也向那些在活出火燒島後,仍能不折不撓,為臺灣人權自由而奮鬥的前輩們致敬。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-005710

【展覽】「鉅變一八九五‧臺灣乙未之役120週年」特展

標題:

【展覽】「鉅變一八九五‧臺灣乙未之役120週年」特展

時間:

2015年5月6日至2015年12月13日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

1894年,清日兩國爆發甲午戰爭,這場戰事的結果,使得臺灣在1895年被清國割讓給日本。面臨將被日本統治的臺灣人,發起了1895年乙未抗日之役,這場戰役可說是臺灣歷史上罕見且大規模的戰事,對於當時的臺灣人而言,是數百年未有之變局,臺灣島上每個人都受到這前所未有的變局所影響。

2015年是臺灣乙未之役120周年,本館透過「鉅變一八九五‧臺灣乙未之役120週年」特展,將帶領觀眾從不同的角度切入,回到鉅變的一八九五年,跟隨時代巨輪轉動的軌跡,重新走過這個動盪的年代,也透過不同的記錄方式,見證不同時空背景及立場的人們,是如何看待這場戰爭。

透過這檔展覽,可以看出臺灣乙未之役對不同人代表著迥然不同的意義,對於清國官吏而言,是希望能用一切方式將臺灣保留在清國領土下的戰爭;對於日本而言,甲午戰爭跟乙未戰役是確立日本民族主義的驕傲;對於臺灣而言,地方人士為了保衛鄉土起而抗日,戰爭的過程使得臺灣的知識份子忍不住心中的激動,而紛紛留下歷史紀錄;對於臺灣紳商而言,日本相較於清國是可預測的近代國家,也象徵著另一種更接近穩定的生活;對於一般的臺灣人而言,戰爭帶來更多的是苦難的歷史經驗。

展覽除了呈現臺灣人在那個動盪不安的時代下,因為各自的背景影響,作出了不同選擇,同時也企圖透過各種不同紀錄的角度,以多種觀點帶領觀眾走過鉅變的一八九五。展覽分為「甲午戰爭到割臺前夕」、「乙未抗日」、「人人爭說乙未事」及「再現1895」4個單元。「甲午戰爭到割臺前夕」單元中,展出得到新領地的日本,發行的一系列與臺灣主題相關的各式出版品,這些資料混雜了想像與實際的調查資料,也為觀眾開啟一扇得以窺視十九世紀末臺灣景象的窗;「乙未抗日」單元,則透過臺灣民主國國旗、郵票、官銀票及反抗軍書信、名冊等物件,記錄選擇保衛家園奮勇抗日的臺灣人,而保良局成立的相關文件,記錄著為了社會安定,選擇與日本合作的臺灣人;「人人爭說乙未事」單元,透過日本、清國、臺灣人及西洋人4個不同角度,以不同形式,展現迥然不同的觀點;「再現1895」單元,則介紹嘗試再現1895這場戰事的各種作品,相較於一般歷史書寫,這些作品提供了更多官方史料以外,臺灣人的想法。

歷史是殘酷的,往往只留下勝利者的詮釋,雖然資料或有多寡,宣傳有強弱之分,但不同當事者對於臺灣乙未之役的看法,仍以不同形式記錄著不同的觀點,1895年的臺灣歷史舞臺上,上演著不同人的經歷及歷史詮釋,歷史舞臺謝幕後,對於鉅變1895的不同歷史詮釋,仍不斷的繼續著,本館邀請各位觀眾,來作出屬於你對這場戰役的詮釋。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-005711

【展覽】皇帝的鏡子——清宮鏡鑑文化與典藏

標題:

【展覽】皇帝的鏡子——清宮鏡鑑文化與典藏

時間:

2015年3月31日至2016年2月26日

地點:

國立故宮博物院301陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

自上古時代起,鏡子便是貴重的照容用具。除可端正衣冠,明亮光潔的鏡面與日月同輝,鏡子遂成為能驅除不祥的法器。光照反射的特性被進一步引伸,明鏡便有了鑑古知今的歷史意味。

古人以銅為鏡,鏡面平整瑩亮,鏡背則成為紋飾設計的勝場。隨著時代工藝及審美的演變,銅鏡成為體現各時代藝術精神的重要載體,因此備受珍視。北宋時期(960-1127),朝野均極重視古文物,因而帶動了編修古器物圖譜的風潮。宋徽宗(1101-1126在位)整理宮廷所藏古銅器,將一一二面漢唐銅鏡收入《宣和博古圖》(1123),開銅鏡入古器圖譜先河。

清代宮廷的古鏡收藏甚豐。乾隆皇帝(1736-1795在位)依循《宣和博古圖》的體例及概念,將宮中所藏漢代至明代銅鏡收入《西清古鑑》(1751)、《寧壽鑑古》(約1776-1781)、《西清續鑑‧ 甲編》(1793)及《西清續鑑‧ 乙編》(1793)等,合稱為「西清四鑑」的古銅器圖譜中。此外,更進一步將各書所錄之古鏡,珍藏於與圖譜同名之書冊式函匣,作為殿堂陳設,創造出獨樹一幟的古鏡收儲設計。除作為收藏品,清宮貴族也喜愛以古鏡照容,為古鏡配置鏡架,增添生活雅趣。

隨著東西方密切交流,明末清初已有歐洲水銀玻璃鏡輸入,為照容帶來全新體驗。康熙皇帝(1662-1722在位)設立了玻璃廠,並開始生產玻璃照容鏡。多樣化的新穎技巧,如畫琺瑯、玉雕、牙雕、銅作與木作等工藝,廣泛運用於玻璃鏡框的製作上。隨著玻璃鏡在清代中晚期的普及,銅鏡的主流地位逐漸被取代。

本展覽圍繞清宮貴族對鏡子的鑑賞、裝治與使用等主題,分為三個單元。第一單元「鑑古遊藝:皇帝的銅鏡收藏」,精選清宮所藏漢代至明代古鏡,展示銅鏡近兩千年連綿不絕的發展,以及古代帝王對古鏡的認知及品評。第二單元「裝匣陳設:銅鏡的匣作裝裱」,展出院藏乾隆御製〈西清續鑑〉、〈西清續鑑.乙編〉及〈寧壽續鑑〉等鏡匣及配件。一方面欣賞書冊式函匣的裝潢結構之美,一方面呈現鏡匣製作的背景脈絡。第三單元「攬鏡之趣:鏡照與生活」,展現宮廷日常中的古鏡意象,以及玻璃鏡在清代色彩紛呈的發展。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-005712

【展覽】甲骨明星展

標題:

【展覽】甲骨明星展

時間:

2014年12月10日至2015年12月9日

地點:

中央研究院史語所文物陳列館一樓甲骨區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

聯絡人:

Tel: 02-2652-3180

內容簡介:

殷墟甲骨文是商代刻或寫在龜甲、獸骨上的文字,是迄今中國所發現最早有系統且成熟的文字。

自一八九九年甲骨文發現以來,很快引起學者的注意,開始搜集與研究;但大規模的科學發掘工作,則是從民國十七年開始的,由歷史語言研究所(以下簡稱史語所)在商朝晚期都城殷墟(今河南省安陽市小屯村)進行發掘。現藏於史語所的甲骨數量多達二萬五千多片,是世界上藏有殷墟甲骨個別單位中,精品最多者。

史語所甲骨不僅數量多,內容亦十分豐富,為研究中國早期文字與殷商的軍政、宗教、歷史和文化提供了第一手資料,彌補「文獻不足徵」的缺憾,藉由甲骨卜辭,殷商信史的建立就愈有可能。

本次甲骨明星展選出史語所典藏最具代表性的十件甲骨,包含刻有甲骨文的人頭骨、牛距骨、牛肩胛骨;還有世界上僅存的兩件鹿頭骨。曾屢次入選教科書的明星、新選入殷墟郵票行列的新秀,以及罕見龜甲上用筆書寫的甲骨文書跡。

展期:2014年12月10日至2015年12月9日

每週三、六,9:30-16:30(國定假日及選舉日不開放)

系統號:

A-005713

【展覽】臺灣省議會檔案史料展

標題:

【展覽】臺灣省議會檔案史料展

時間:

2015年4月21日至8月15日

地點:

國史館臺灣文獻館文物大樓3樓蓬萊鄉情展示室(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國立臺灣博物館、臺灣省諮議會

內容簡介:

「臺灣省議會檔案史料展覽」由臺灣省諮議會與國立臺灣博物館共同合辦,展覽是以改制前臺灣省議會各時期在教育政策及文化政策上的建言為主軸,透過展示各種類檔案、史料,呈現臺灣過去各項重大教育、文化政策的發展歷程;在展出內容上,包括有減輕升學壓力、師範教育體系改制、學前教育扎根、保障學生權益、臺灣省參議會對國語推行運動的影響、催生母語電視臺、原住民正名運動及公開官方史料揭開228真相等諸多子題,內容可謂相當充實而可觀。也期待能透過本次展覽,傳承過去的發展經驗,進而能促進社會大眾對臺灣省諮議會與國立臺灣博物館典藏各項檔案、史料的認識,並提高利用動機與頻率,進一步開拓檔案史料加值應用的範疇。

開館時間:週二至週日:上午9點30分到下午5點,國定假日及連續假期則照常開館。

休館時間:除夕及春節初一休館,週一及民俗節日休館。

系統號:

A-005714

【展覽】未褪色的金碧輝煌:緬甸古典音樂的近代發展與多元再現

【展覽】典範與流傳——范寬及其傳派

標題:

【展覽】典範與流傳——范寬及其傳派

時間:

2015年7月1日至9月29日

地點:

國立故宮博物院202、208、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

范寬(約950-1031間)是北宋的山水畫大師,籍貫華原(今陝西省銅川市耀州區),字中立,一說名中正,字中立,因個性溫厚,卓有大度,關中 人習稱性緩為寬,故名。其畫初學李成(916-967)、荊浩(10世紀),後因長年觀察自然而獨創一家面貌。院藏〈谿山行旅圖〉是存世繫於范寬名 下的山水畫中,最受肯定的真跡。此畫在近、中、遠三段式的基本構圖中,巧妙地藉助推遠主山、拉近中景、突顯近景渺小行旅與主山巍峨崇高的對 比等手法,締造出一種如臨真境的壯偉意象。幅右下角樹隙間,暗藏有「范寬」二字簽款。

另幅〈臨流獨坐圖〉,雖無作者名款,同樣被視為具備范寬風格的鉅製。此作中,山頂攢簇密林、山石輪廓用重墨勾勒,以及水際作突兀大石等特質 ,均與〈谿山行旅圖〉一脈相承,惟皴筆已呈顯較為規律化的側鋒小斧劈,故推斷成作時間與李唐(約1070-1150後)相去不遠。

本次「典範與流傳」特展,共計陳列四十五件畫作。依作品性質,可劃分為「谿山行旅圖的傳續」、「范寬的傳稱作品」、「范寬畫風的影響」三類 ,系統地展示繼范寬之後,歷代畫家的同名摹作,以及學習范寬「雨點皴」、「礬頭密林」等技法的作品,援以梳理范寬風格的傳續脈絡。其中,〈谿山行旅圖〉與〈臨流獨坐圖〉因屬院藏限展精品,故分成前、後兩期展出,以饗觀眾。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-005759

【展覽】舊邦維新:19世紀臺灣社會特展

標題:

【展覽】舊邦維新:19世紀臺灣社會特展

時間:

2015年6月30日至2016年2月21日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓第1特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

透過19世紀的文物、圖像,本特展讓觀眾回顧在這個劇烈變動的世紀裡,臺灣島上原住民、漢人移民、西方探險者、商人及傳教士交錯往來的景象。往來中有過政治、經濟及文化的激烈爭奪,甚至是流血衝突,但也為這個四面環海的島嶼,送來了新時代的風潮。

【快速發展的環球世界】

歷經科學革命、啟蒙運動及工業革命,西歐各國運用先進的航海技術,串連出環繞全球的航路,先是以貿易,後以殖民為目的,帶動了全球資源、資金與人員的流動。然而,當知識與技術的差距成為持有者掠奪土地、剝削當地住民的武器時,知識與工具的進展是否還是文明的表徵,讓人存疑。

【清帝國統治下的臺灣】

清帝國對於臺灣島的統治,是希望維持《皇輿全覽圖》中帝國疆域的統一,因此著重治亂平叛,而非養民生息,對於島民複雜多變的背景存而不理,甚或聯此驅彼,以利統治。因此臺灣的歷史景觀在文獻資料裡始終呈現邊地特質,漢奪番地、閩客紛爭、漳泉械鬥,然而彼此間無論是敵是友,對統治政權而言,不過是順民與亂民之別,對於前者徵利斂財,後者則斬草除根。

這樣的臺灣島,只是帝國邊陲一隅,卻是島民唯一的立足之地、安身之處。

【臺灣的機會與挑戰】

19世紀的浪潮打上了臺灣的海岸,航行全球尋找致富商機的各國再度「發現」了東亞的福爾摩沙島,面臨這波巨浪的清帝國不再能維持封閉與獨佔的統治權。

1860年清國根據天津、北京條約開放淡水、雞籠〈基隆〉、安平、打狗〈高雄〉作為通商口岸,意味著臺灣的產業經濟面臨更大規模的轉型,農業不再以供應溫飽之需為主,而成為貨幣經濟體系的一環;茶、樟腦、糖成為臺灣島最能換「銀」,因此也最具價值的貨品。

通商,改變了地形景觀與生態,也改變了人的生活。是好是壞,隨地不同,因人而異。

【西方宗教在臺灣】

19世紀的西方文化對全球的影響不只是物質上的,也是精神上的。渡海而來的除了商船與艦隊,還有抱持著捨己精神的宣教師們。

西方宗教經過一千八百多年的演變,早已根植在西方文化中,但是對生活在臺灣這個東方島嶼上的島民而言,宣教師們所傳的不只是一種新的宗教,而是一種截然不同的世界觀、人生觀,甚至是生死觀。異文化的碰撞衝突,產生在西方文化佔有優勢力量的時代之中,更顯複雜難解。

【迎向現代社會】

相較於自然界中的其他物種,人類依賴工具在嚴苛的自然環境中存活。然而19世紀的人類將工具一舉化為了工業,賴以生存的工具被用來探索自然、控制資源,甚至被當作宰制土地與他人的武器。

這樣的轉變形塑了現代社會的基本架構。臺灣島被沖上了這樣的時代浪頭,不由自主地開始了進入現代社會的航程,島民們或有暈船,或有滅頂,但更多則是挺身在潮浪之上,隨著時代前進。

回望這段歷史,不是懷舊,而是思索:島嶼是我們的故土舊邦,我們無法影響或改變已經發生的歷史,但未來的我們是否有新的命運?

本為舊邦,其命維新。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-005814

【展覽】二戰下的臺灣人

標題:

【展覽】二戰下的臺灣人

時間:

2015年7月21日至2016年2月28日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

臺灣在第二次世界大戰時期,是日本帝國的殖民地,當時的戰爭為總體戰形態,各國都積極地為了戰爭需要,動員國民及資源。時局下的臺灣被賦予了南進基地的角色,為了使臺灣人能支援戰爭,日本殖民者透過精神、人力、物資等動員方式,使臺灣人捲入了這場戰爭。本展覽除展示戰時動員外,更關心當時臺灣人的戰時生活,二戰當時臺灣人因為到各地戰場,形成大規模跨區的人口移動,這些事情又對臺灣人造成什麼影響?在戰爭結束時,臺灣人的想法又是如何?在戰爭結束後的70年,且讓我們回到二戰的時空,理解烽火下的臺灣人。

【第二次世界大戰,總動員體制與世界戰爭】

日本在九一八事變後,逐步向中國擴張勢力,1937年在中國發生了七七事變後,中、日兩國全面開戰;另一方面在歐洲,先是1924年義大利由法西斯黨人莫索里尼執政,1933年後德國由希特勒的納粹黨掌權,積極向外擴張,先後併吞奧地利及捷克,最終入侵波蘭,導致二次大戰的歐洲戰場開戰。1940年德、義、日三國成立軸心國,英國、美國、中國則先後加入同盟國抵抗軸心國,交戰各國都積極透過總動員的方式,進行總體戰(Total War),以求戰爭的順利進行與獲取勝利。相較第一次世界大戰戰場以歐洲為主,第二次世界大戰的戰場幾乎席捲當時的主要國家及其殖民地。

【日本帝國下的臺灣,大東亞共榮圈與南進基地】

1937年七七事變後,日本國內開始推行國民精神總動員運動,試圖形成輿論使國民支持總體戰,接著在1938年後,推出了日本帝國、東亞及東南亞「共存共榮的新秩序」的想法;1940年近衛內閣則進一步正式提出「大東亞共榮圈」的概念,依據日人的想法,大東亞共榮圈中,日本、「滿洲國」及汪精衛政權下的中國為經濟共同體,東南亞則為資源供給區,南太平洋為國防圈。1939年時日本殖民時期的臺灣總督小林躋造依循日本本國的政策,總結了治臺的三原則為「皇民化運動」、「工業化」以及「臺灣作為向中國南方與南洋經濟擴張的據點」,使臺灣成為當時日本向東南亞擴張的南進基地。

【成為日本人,皇民化運動下的臺灣人】

日本殖民下的臺灣有相當長的時間,殖民政策被定位在獲取臺灣資源。因此在戰爭時期,為達成戰爭策略順利實施與民族主義的需求,在精神上動員臺灣人,使其成為「皇民」則成為重要的戰略目標。皇民化運動在此脈絡下出現,除了普及日語外,也鼓勵臺灣人在文化(取消漢文欄等)、宗教(神道教信仰及寺廟整理運動)、改日式姓名等各層面日本化。臺灣總督府透過各種社教團體,1941年後更設立皇民奉公會,試圖推展、激起臺灣人成為日本人的熱情。但在戰後臺灣人的回憶中,許多人只是消極應對皇民化的措施,也有人是由於預期「改姓名」在就學或配給上將取得較多優惠而配合。

【一切為戰爭,物資動員與臺灣人生活】

二戰下除了精神動員之外,臺灣總督府也積極動員臺灣的物資與金錢,透過各種組織進行獎勵與宣傳,相關的物資動員主要有糧食增產、金屬回收、獎勵國民儲蓄、購買債券等方式。臺灣人被迫提供生產所餘及身邊所有物資以支援戰爭,這些行為也可得到官方公開表揚。另一方面,隨著戰爭的發展,許多物資受到管制,糧食也開始採行配給制度。日人鼓勵「生活經濟學」,例如鼓勵在家中種菜或養雞鴨,或以有限的物資取得適當的營養。臺灣人為了求生則開始發展黑市(日文稱闇YAMI),透過農村的人脈關係,臺灣人多少能取得較多的生活物資。在戰爭動員體制下,臺灣人發展出一套戰時求生的技能。

【櫻花墜落,人力動員與海外參戰經驗】

中日戰爭爆發後,殖民者開始徵調臺灣人擔任軍夫、軍屬,1942年後開始推行志願兵制度,並且利用大幅報導「血書志願」,塑造臺灣年輕人志願從軍的志願兵熱潮。雖然其中有人是被動員及被迫從軍,但有許多戰爭世代的臺灣年輕人,或是參加青年團等組織,或是受到軍國主義的宣傳影響而從軍。當時的戰爭被美化成一種「戰爭美學」,戰死被宣傳為如櫻花般墜落,以浪漫化戰爭來感動年輕人。有人為了與日本人平起平坐,或是在「愛國心」的驅使下志願從軍,也有許多女性作為從軍看護婦(即護士)的身份前往戰場。出征前,上戰場的人們都會與家人共同合照作為紀念,這有可能是生平最後一張合照,這樣的照片幾乎是當時出征家庭的共同儀式。

【走空襲與疏開,臺灣本島的戰爭體驗】

戰爭末期自1943年起,臺灣開始受到美軍等同盟國的空襲,1944年以後空襲次數更為頻繁。空襲一開始是以軍事設施為主,最後則連一般民宅也成為空襲的對象。為了降低人口較稠密的都市區域居民的傷害,官方開始進行將都市人往鄉村疏散(日文稱疏開)。當時經歷過的臺灣人,都對空襲留下了深刻的印象,空襲警報、挖防空洞避難與頭戴防空頭巾等,都成為當時臺灣人的集體記憶。空襲造成臺灣損失慘重,許多人的親友或住家也都在戰火中傷亡或毀損。

【戰爭結束之後】

二戰以日本無條件投降告終,臺灣由中華民國政府接收,此時的臺灣人面臨著戰後的重建及復員等種種問題。不久後因國共內戰失利,中華民國政府撤退來臺,世界局勢形成以民主與共產兩大陣營對峙的冷戰體系,臺灣人自此又加入了另一場新型態的戰爭。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-005815

【展覽】家鄉的永恆對話——臺展三少年

標題:

【展覽】家鄉的永恆對話——臺展三少年

時間:

2015年7月14日至8月23日

地點:

國家圖書館藝術暨視聽資料中心(臺北市延平南路156號)

主辦單位:

國家圖書館、廣達文教基金會

聯絡人:

Tel: 02-23612551

內容簡介:

你聽過「臺展三少年」嗎?對於「日據時期」這個似遠又近的年代了解多少呢?這時期具代表性的三位臺灣藝術家。林玉山、陳進、郭雪湖,在藝術之路的努力,以及現代藝術家的精彩作品,儘在國家圖書館藝術暨視聽資料中心,即日至8月23日與您進行一場「家鄉的永恆對話」,共同關注我們生長的這片土地-臺灣。

國家圖書館與廣達文教基金會,合辦「家鄉的永恆對話。臺展三少年:林玉山、陳進、郭雪湖」展覽,介紹日據時期的臺灣在地藝術家,在文化上所受到的衝擊及其成就,讀者能藉由林玉山、陳進、郭雪湖三少年,具時代性、本土性與生命力的作品,感受藝術家引領的新畫風,成為當時藝壇改變的重要契機,並介紹現今在當代多元文化社會氛圍下生活的藝術家,在距離約100年的不同時空背景下,同樣表現家鄉主題的作品,進行新舊少年的對話,感受在不同時空下,藝術家在作品中所傳達的「家鄉情懷」。

林玉山(1907/4/1-2004/8/20),提倡自然寫生,以膠彩畫及水墨畫著稱,1927年與陳進、郭雪湖,同是第一批入選第一屆臺灣美術展覽會的臺籍東洋畫家,被稱為「臺展三少年」,代表作〈蓮池〉於1930年入選第4屆臺灣美術展覽會特優,1990年獲第15屆國家文藝特別貢獻獎;林玉山結合日本膠彩畫與中國水墨畫,拓展出重視寫生基礎、構圖嚴謹,與兼具墨彩和意境並重的風格,對臺灣畫壇有深遠的影響。

陳進(1907/11/2-1998/3/27),以其女性特有細膩情感與敏銳觀察的精緻優雅畫風著稱,專長膠彩畫,創作題材為摩登仕女、神域佛像、風景寫生、花卉植物等,她筆下呈現1930-1940年代穿戴時髦的摩登女性,展現十足的自信與高雅風采;陳進同時擁有許多第一的紀錄:1927年被列為「臺展三少年」、1932年至1934年為臺展東洋畫部唯一臺籍審查員、1934年是第一位入選日本帝展的臺籍東洋畫家、1997年獲第16屆行政院文化獎,是成立以來的第一位女性藝術家。

郭雪湖(1908/4/10-2012/1/2),具備勇於突破傳統與大膽嘗試實驗精神,是臺灣膠彩畫的先鋒,也是以臺灣風情民俗納入創作題材的前輩藝術家,與林玉山、陳進並列「臺展三少年」。郭氏一生獻身藝術,2007年以99歲高齡獲第27屆行政院文化獎,成名作〈圓山附近〉為田園實景寫生,獲第二屆「臺灣美術展覽會」特選,筆法細緻綿密,用色繁複和諧,濃艷奪目,被日本南畫大師松林桂月譽為「細密畫的變種」,遂成為「雪湖畫派」之典範。

熱愛家鄉是我們與臺展三少年的共同情感,今日的藝術家則以多樣的創作方式,關注我們生長的土地,藝術家洪天宇、黃步青、黃銘昌及李明則的作品,接班臺展三少年對家鄉的愛,想看看臺展三少年及現代藝術家眼中的家鄉嗎?歡迎熱愛鄉土的您,即日起至8月23日前來國圖藝術視聽中心,感受「家鄉情懷」。

系統號:

A-005827

【展覽】鑑藏之美——歷代藏書家前賢手稿與古籍特展

標題:

【展覽】鑑藏之美——歷代藏書家前賢手稿與古籍特展

時間:

2015年7月28日至12月31日

地點:

國家圖書館4樓善本書室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

黃先生,Tel: 2361-9132#429

內容簡介:

國家圖書館原名國立中央圖書館,職司典藏國家文獻,自一九三三年於中國大陸南京籌備設館,經歷戰時西遷建館、戰後復員、組織整併與來臺復館、更名,迄今典藏宋、元、明、清等歷代珍籍約一萬二千三百餘部善本。其中如《宋太宗皇帝實錄》等古籍精品,為本館先賢與愛國志士於一九四O至一九四一年期間,組織「文獻保存同志會」於敵後冒險購藏入館。目前本館古籍已有四十種經行政院文化部審定公告為國寶級文物,館藏古籍滿目琳瑯,蔚為大觀,不僅是臺灣於國際漢學研究發展之重要碁石,也為明清藏書家鑑藏之研究,留下讀書種子。

今年適逢我中華民國抗戰勝利七十週年,為使各界認識古籍之美,同時緬懷戰時護持民族知識之先賢、愛國志士與各地民間藏書家,本館特挑選七十種歷代名家鑑藏古籍精品輪流展出。透過這些珍貴的前賢手澤真跡、藏書印章、藏書家與本館典藏,以及數位修復早期古籍幻燈片導覽,祈使愛書人匯聚緣份,玄覽時空,寄情於知識寶藏,而終感受鑑藏之美。

展期:2015年7月28日起迄12月31日

開館日週二至週六

上午9時至下午5時

※入館參觀者須年滿16歲或未滿16歲的高中職學生以上,並遵守本館閱覽規定。

系統號:

A-005841

【展覽】與書有約——利瑪竇與中西文化交流主題書展

標題:

【展覽】與書有約——利瑪竇與中西文化交流主題書展

時間:

2015年7月15日至8月30日

地點:

國家圖書館6樓漢學研究中心資料室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

廖秀滿組長,Tel: 2361-9132#605

內容簡介:

在蟬鳴唧唧的炎夏,國家圖書館漢學研究中心將於7月15日起至8月30日推出「與書有約——利瑪竇與中西文化交流主題書展」,以饗讀者,與喜愛知識的讀者們一同在夏日感受「樂活悅讀」的舒暢。

國家圖書館在2010年4月即以天主教耶穌會臺北利氏學社(Taipei Ricci Institute)長期寄存國家圖書館之利瑪竇研究文獻為基礎,同時還陳列了耶穌會、中西文化交流及國際漢學研究等相關主題,學科領域以語言學、哲學、社會科學為大宗,成立利瑪竇太平洋研究室,提供讀者閱覽利用。

利瑪竇(P. Matthoeus Ricci, 1552-1610),字西泰,義大利人。1571年入耶穌會。1582年抵澳門,次年傳教於肇慶,是為中國內地傳教之始。1596年任耶穌會長。1601年抵北京,受萬曆帝之讚賞,與徐光啟交情甚篤。利氏著述甚富,有《天學實義》、《幾何原本》、《萬國輿圖》等書。利瑪竇以其開闊的胸襟、高瞻的遠見,開啟了東西方文明間的對話。本展覽精選具代表性之利氏著述、傳記資料及研究文獻約50種,於國家圖書館六樓漢學中心資料室展出,期盼經由這次文獻圖卷展覽之便,讓我們再度與四百年前偉大的心靈─耶穌會士利瑪竇,面對面促膝晤談。

展期:2015年7月15日起迄8月30日

開館日週二至週六

上午9時至下午5時

※本展覽參展書目清單,可至官網下載。

※入館參觀者須年滿16歲或未滿16歲的高中職學生以上,並遵守本館閱覽規定。

系統號:

A-005842

【展覽】向瘂弦致敬:一個時代的舞臺

標題:

【展覽】向瘂弦致敬:一個時代的舞臺

時間:

2015年6月25日至8月30日

地點:

國家圖書館文教區1樓展覽廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館、趨勢教育基金會

聯絡人:

阮小姐,Tel: +886-2-2361-9132#402;E-mail:cljuan@ncl.edu.tw

內容簡介:

一位河南農村長大的孩子,如何歷經戰亂流離、戒嚴與開放,將命運的悲憤與批判,化為如歌的詩,成為當代傳奇詩人?又是什麼樣的感召,讓一個年輕人,挺身冒險抄寫禁書?他綜編雜誌與副刊三十年,敢於推出新議題,關心社會並力薦新人,讓他贏得「文運推手」美譽。這是瘂弦的生命故事,也是大時代的縮影。「一個時代的舞臺」展覽將以瘂弦的文學之路為軸,透過其著作、手稿、綜編刊物,以及首度公開與當代作家往來書信手稿,重現屬於臺灣文學的黃金時代。

本展覽開放時間為每日10:00-17:00(週一休館),免費入場,歡迎前往參觀。

系統號:

A-005868

【展覽】玄奘——迷いつづけた人生の旅路

標題:

【展覽】玄奘——迷いつづけた人生の旅路

時間:

2015年8月11日至9月27日

地點:

龍谷大学龍谷ミュージアム(京都市下京区西中筋通正面下る丸屋町117)

主辦單位:

龍谷大学龍谷ミュージアム、法相宗大本山薬師寺、朝日新聞社、日本経済新聞社

聯絡人:

Tel: 075-351-2500

內容簡介:

三蔵法師として知られる中国・唐代の僧玄奘(602~664)は、シルクロードから仏教の聖地天竺へ赴き、足かけ19年に及ぶ旅を経て、膨大な経典や西域・インドについての最新情報を持ち帰りました。帰国後は残りの生涯をかけて経典の漢訳事業を進め、63歳の生涯を閉じました。

玄奘の伝えた教えは、すぐれた弟子慈恩大師による法相宗の開創へとつながり、現在に続く法相宗の礎になります。また一方で、玄奘の旅は『西遊記』という物語世界を生み出しました。現在においてもテレビドラマや漫画等の形で、新たなビジュアルイメージをまといつつ伝え継がれています。「三蔵法師」と言ったときに思い浮かべる姿は世代によって様々です。1000年以上の時を経て未だに成長するイメージをもつ強靭な存在、それが玄奘なのです。

このように、わたしたちが振り返り仰ぎ見る玄奘は、多くの偉業に彩られた超人的な存在です。しかしこの展覧会では、超人的なイメージの背後に隠された、ひとりの人間としての「玄奘さん」を見つめてみたいと思います。多くのことを成し遂げた玄奘さんは、同時に多くの困難や苦悩とも向き合いました。それでもなお前を向き歩きつづけた志とは、いったい何だったのか?玄奘さんの歩いた一歩は、現在を生きるわたしたちの人生の一歩とも重なり合って見えてくることでしょう。

玄奘を重要な祖師として篤く崇敬してきた法相宗大本山薬師寺に伝わる宝物を中心に、玄奘に関わる貴重な文化財の数々から、玄奘の人生をたどってみます。超人的な「玄奘三蔵」と人間「玄奘さん」のイメージの交錯をお楽しみいただければ幸いです。

【展示構成】

序章 玄奘さんってどんな人?―仰ぎ見る玄奘

第1章 玄奘さんの伝記

第2章 玄奘さん 仏教に出会う

第3章 玄奘さん 天竺に旅する

第4章 玄奘さん 唐に帰り訳経に挑む

第5章 玄奘さん 死してなお ・・・

本展覽休館日為每月月曜日(ただし9月21日(月・祝)は開館),開放時間為10:00-17:00

系統號:

A-005715