標題

- 語言暨語言學第16卷第3期

- 漢學研究第33卷第1期

- 中央研究院近代史研究所集刊第87期

- 哲學論評第49期

- 臺大中文學報第48期

- 東亞觀念史集刊第7期

- 亞太研究論壇第60期

- 東洋史研究第73卷第4號

- 中國學志‧坎號

- 中國史研究第94輯

- 中國語文學第67輯

- 島民、新民與國民──日治臺籍教師劉克明(1884~1967)的同化之道

- 被發現的兒童──中國近代兒童文學拓荒史

- 釋古疑今:甲骨文、金文、陶文、簡文存疑論叢

- 毛澤東:真實的故事

- 很慢的果子:閱讀與文學批評

- 從「現實」到「寫實」:一九八○年代兩岸女性寫實小說之比較

- 十指春風——緙繡與繪畫的花鳥世界

- 夏志清夏濟安書信集:卷一(1947-1950)

- 中國文學漫論

- 現代主義‧當代臺灣:文學典範的軌跡

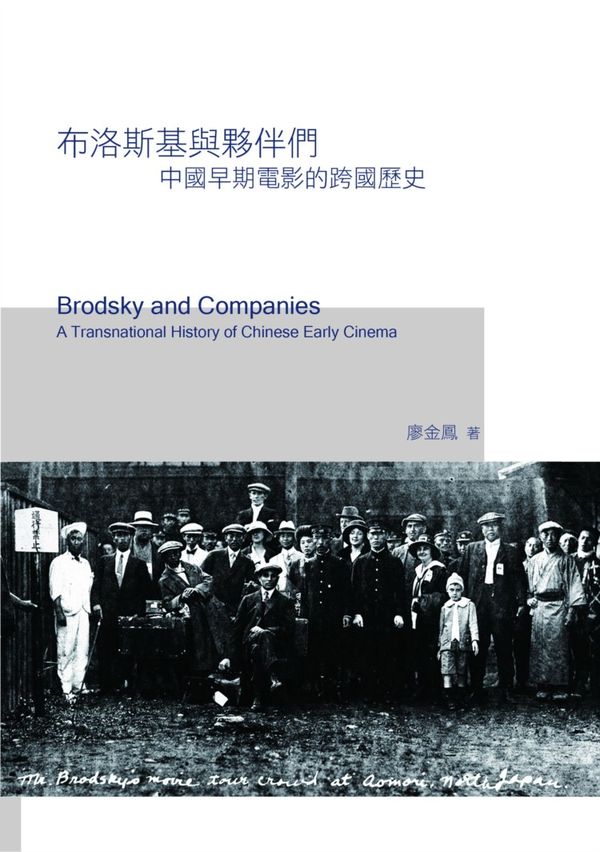

- 布洛斯基與夥伴們:中國早期電影的跨國歷史

- 魯迅與托洛茨基:《文學與革命》在中國

- 府城大觀音亭與觀音信仰研究

- 華夏論述:一個複雜共同體的變化

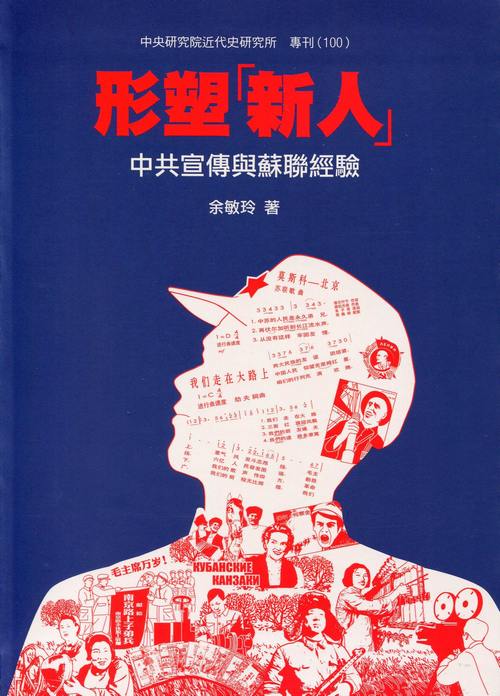

- 形塑「新人」:中共宣傳與蘇聯經驗

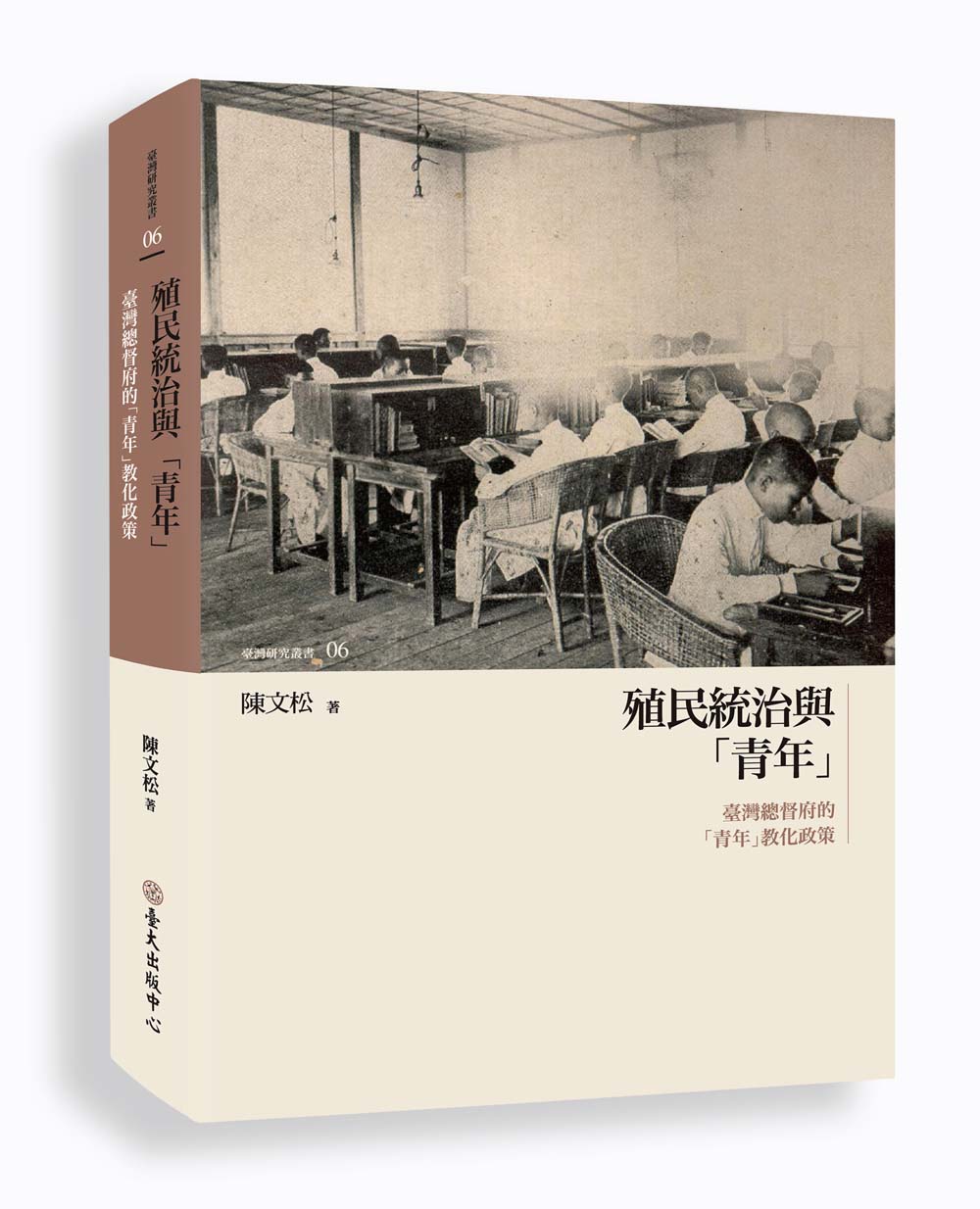

- 殖民統治與「青年」──臺灣總督府的「青年」教化政策

- 紅樓夢詩學精神

- 古文字與古代史第4輯

- 五嶽民間傳說之研究

- 明雜劇概論

- 臺灣劇史沉思

- 茫霧島嶼:臺灣戲劇三種(一套2冊)

- 臺灣當代劇場的評論與詮釋

- 國立臺灣大學圖書館典藏琉球關係史料集成第二卷

- 蔣夫人宋美齡女士行誼口述訪談錄

- 霧峰林家文書:棟軍相關收支單

- 德川日本的中國想像:傳說、儒典及詞彙的在地化詮釋

- 徴聖立言:《文心雕龍》體道思想研究》

- 七寶恆沙塔,清淨一菩提——中國古代佛教建築研究論集

- 古代志怪小說鑑賞辭典

- 甲骨文の誕生原論

- 現代中国政治概論:そのダイナミズムと内包する課題

- 東アジア史の実像

- 秦漢官文書の基礎的研究

- 東アジア海域文化の生成と展開:〈東方地中海〉としての理解

- 中国社会における文化変容の諸相

- 東晋南朝における傳統の創造

- 近代天津の「社会教育」──教育と宣伝のあいだ

- 中国浄土教儀礼の研究:善導と法照の讃偈の律動を中心として

- 永明延寿と『宗鏡録』の研究一心による中国仏教の再編

- Chinese Hegemony: Grand Strategy and International Institutions in East Asian History

- Deng Xiaoping: A Revolutionary Life

- Politics, Poetics, and Gender in Late Qing China: Xue Shaohui and the Era of Reform

- Mark Twain in China

- La Chine sur la scène française au XIXe siècle(十九世紀法國戲劇舞臺上的中國)

- The Rise of Political Intellectuals in Modern China: May Fourth Societies and the Roots of Mass-party Politics

- Writing, Publishing, and Reading Local Gazetteers in Imperial China, 1100-1700

- Yangzhou, A Place in Literature: The Local in Chinese Cultural History

- Sound Rising from the Paper: Nineteenth-Century Martial Arts Fiction and the Chinese Acoustic Imagination

- Negotiated Power: The State, Elites, and Local Governance in Twelfth- to Fourteenth-Century China

語言暨語言學第16卷第3期

標題:

語言暨語言學第16卷第3期

時間:

2015年4月

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

內容簡介:

【Featured Article】

Reconstructing Proto Austronesian Verb Classes(Malcolm Ross)

【Article】

Syllable Structure and Hiatus Resolution in Squliq Atayal(Fernando Orphão de Carvalho)

Profiling Hakka Bun Causative Constructions(賴惠玲)

An Empirical Study of Korean Adjectival Predicates that License Double Nominative Constructions(Jeesun Nam)

Sino-Tibetan Negation and the Case of Galo: Explaining a Distributional Oddity in Diachronic Terms(Mark W. Post)

The Semantic Map of the Spatial Domain and Related Functions(王瑋)

系統號:

P-005236

漢學研究第33卷第1期

標題:

漢學研究第33卷第1期

時間:

2015年3月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

【專論】

秦漢財產調查制度初探(石洋)

《漢書》與褚少孫《續補》關係探析(呂世浩)

和戰與道德——北宋元祐年間棄地論的分析(方震華)

陳琳《谿鳧圖》之研究(陳德馨)

王龍溪思想中「情」的涵義——從氣論的角度切入(張美娟)

豐臣秀吉侵略朝鮮——日軍軍中的傳教士與僧侶(羅麗馨)

韻圖形制的重現——《音學秘書》的編撰理念及其音韻現象(李柏翰)

日本漢文小說《夜窗鬼談》、《東齊諧》對鬼怪的後設書寫——與《聊齋誌異》、《閱微草堂筆記》的比較分析(許麗芳)

晚清同文書局的興衰起落與經營方略(沈俊平)

張佃書《無名小說》(1895)的宗教表述——以其「時調」為重點的分析(黎子鵬)

【書評】

評照那斯圖、薛磊《元國書官印匯釋》(馬曉林)

評陳國球《抒情中國論》(區仲桃)

Florian C. Reiter ed., Affiliation and Transmission in Daoism: A Berlin Symposium(Neky Tak-ching Cheung(張德貞))

系統號:

P-005361

中央研究院近代史研究所集刊第87期

標題:

中央研究院近代史研究所集刊第87期

時間:

2015年3月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

內容簡介:

【論文】

殖民知識的生產與再建構──「滿洲國」時期的古物調查工作(林志宏)

清末威海衛華勇營研究,1899-1906(劉本森)

日常中的國家──晚清民國的北京小販與城市管理(徐鶴濤)

意識形態、國家利益與民族國家統合方略之糾葛──1944-1947年國民政府治理新疆政策研究(馮建勇)

【書評】

“William G. Grieve, The American Military Mission to China, 1941-1942: Lend-Lease Logistics, Politics and the Tangles of Wartime Cooperation”(齊錫生)

"Mary Brown Bullock, The Oil Prince’s Legacy: Rockefeller Philanthropy in China"(梁加農)

馬陵合,《外債與民國時期經濟變遷(劉傑)

志賀市子著,宋軍譯,《香港道教與扶乩信仰:歷史與認同》(胡學丞)

系統號:

P-005300

哲學論評第49期

臺大中文學報第48期

東亞觀念史集刊第7期

標題:

東亞觀念史集刊第7期

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:政治大學東亞觀念史集刊編輯部

內容簡介:

【特稿】

中國,正直女子的反串者:攝影、手式藝術與梅蘭芳1930 年訪美之旅(葉凱蒂著、鍾欣志譯)

【專題論文】

「集體記憶」專題引言(楊瑞松)

集體記憶與俠義概念:清末民初野史中雍正形象之正統與裂變(黃璿璋)

Between “May Fourth” and “June Fourth”:“April Fifth” as a Forgotten Revolutionary Tradition at Tiananmen Square and Its Political Use(潘宗億)

從「我們的」戰爭到「被遺忘的」戰爭:臺灣對「韓戰」的歷史記憶(藍適齊)

【一般論文】

原物理學(楊儒賓)

康有為與「社會」一詞的再使用(承紅磊)

近代韓國對於盧梭《社會契約論》的接納與翻譯──以《皇城新聞》《盧梭民約》(1909)為例(李禮安)

「四面都是敵意」──論魯迅〈復讎〉二首的原罪觀念(李癸雲)

【關鍵詞報告】

關於「通俗」概念的歷史考察──以1900年代至二十世紀三〇年代韓國為例(姜鎔勳)

【數位人文】

從文言到白話:《新青年》雜誌語言變化統計研究(何立行、余清祥、鄭文惠)

【研究通訊】

重建我們的文化認同之路:評黃俊傑《東アジア思想交流史──中国‧日本‧臺湾を中心として》(楊際開)

系統號:

P-005240

亞太研究論壇第60期

標題:

亞太研究論壇第60期

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:中央研究院人文社會科學研究中心

內容簡介:

1930年代三種型態的亞洲經貿圈(李宇平)

1960至1980年代八重山鳳罐產業的「臺灣女工」:再現、敘事、反身性(邱琡雯)

Contesting National Identities: The Changing Imprints of Street Names in Hồ Chí Minh City (Sài Gòn), Vietnam (Phan Thị Diễm Hương & Peter Kang)

China's A2AD and Its Geographic Perspective (Si-Fu Ou)

系統號:

P-005269

東洋史研究第73卷第4號

標題:

東洋史研究第73卷第4號

時間:

2015年3月

出版單位:

京都:東洋史研究會

內容簡介:

【論說】

里耶秦簡にみる秦代縣下の官制構造(土口史記)

金朝の外交制度と高麗使節――一二〇四年賀正使節行程の復元試案(戸川 貴行)

孫詒譲「墨子後語」の儒墨論爭觀(德永 洋介)

漢譯地質學書に見る「西學東漸」――江南製造局刊『地學淺釋』を例として(岡本 隆司)

【書評】

武上眞理子著『科學の人・孫文――思想史的考察(高柳信夫)

里耶秦簡にみる秦代縣下の官制構造

戸川 貴行 東晉南朝における民閒音樂の導入と尺度の關係について

德永 洋介 北宋時代の盗賊重法

岡本 隆司 モンゴル「獨立」問題と漢語概念――キャフタ協定にいたる交渉を中心に――

系統號:

P-005289

中國學志‧坎號

中國史研究第94輯

標題:

中國史研究第94輯

時間:

2015年2月

出版單位:

大邱:中國史學會

內容簡介:

【Articles】

The Influence of Ecological Environment Factors on the War between the Western Zhou Dynasty & Northwest Minorities(Zhang, Qiang)

Analysis of the Source of the Chinese Traditional Theory of "Rule of Law"(Song, Ling)

Introduction of Buddhism and Confrontation of Native Religion in the Wei-Jin and Southern Dynasties(An, Sun Hyeng)

Human Aesthetics of the Xuanhe Shupu from the Perspective of Doctrine of the Mean(Lee, Jung Mi)

Influence on the Modle of Stong Inscription by Pan Angxiao and His Jinshili Of Yuan dynasty(Li Xue Mei)

The Legacy of "True Image": Qing Emperor QianLong's Translation of Mount Wutai(Choi, Sun Ah)

Historical Documentation Regarding Zheng Jian's Tip to Japan in 1903 and His Diary of the Journey to the East(Chow, Chun Kei)

The Management Characteristic and the Local Specificity of Chinese Traditional Shops in Modern Shandong - Focused on the Management of the Traditional Shops Named with "Xiang" by Meng Family in Zhangqiu(Kim Jung Hwa)

Tsai Yuan-Pei's Cognition of Labour in May Forth Movement Period(Kim Jung Hwa)

China's Reinforcement of Historical Aggression Against Japan and anti-Japanese Patriotism Memories(Kim, Jeong Hyun)

Dating the Publication of the Book Old Qita(Peng. Xiang Qian)

On the Evolution of the Evidence Concept(1949-2012)(Liu, Qiang)

【Annotated Translation】

The Translation and Annotation of Zhang Xi Kong's Jia Xuni(Seo, Weon Nam)

系統號:

P-005206

中國語文學第67輯

標題:

中國語文學第67輯

時間:

2014年12月

出版單位:

慶山:嶺南中國語文學會

內容簡介:

A study on the phrase "Qing Xin Yu Kai Fu": Literary Style of Yu xin's Poetry (Noh, Kyung Hee)

Chu-chu andlandscape: from XieAntoXieTiao (Li, Chang-shu)

The Song Dynasty Gagaku songs creation of Han-Lin-Xue-Shi-Yuan (Xu, Li-Hua)

A study of Canjun Drama (Kwon, Ueng-sang)

A Study on type of Materials on the 《Longtu'erlu》 (Park, Myung-jin)

The imagination of women from the late of Qing dynasty to the 1930s in China - focused on the Theory of Good wife and Wise mother (Kim, Eun-hee)

The individualism words on the influence of "May 4th" new literature writers (JI LEI)

Study on the literary view of 'art-for-life' in Zhou Zuoren's translation practice (Gao, Jian-hui)

A Study on the Choronological Strata and Regional Property of Literary and Colloquial Reading in The Alphabetic Dictionary of the Foochow Dialect (Lee, Hae-woo)

A study on Grammarticalization in Chinese: The Lexical Features of 'zai' and 'dao' (Lee, Woo-cheol)

Space and Gender Viewed Through Perpetual Motion (Bark, Jeong-hee)

系統號:

P-005228

島民、新民與國民──日治臺籍教師劉克明(1884~1967)的同化之道

標題:

島民、新民與國民──日治臺籍教師劉克明(1884~1967)的同化之道

時間:

2015年5月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

吳鈺瑾 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與問題意識

第二節 文獻回顧

第三節 概念釋義

第四節 章節架構

第二章 劉克明生平概述與詩作分析

第一節 生平概述

第二節 詩作分析

第三章 「我等新民」的同化之路:臺籍教師的同化論述與實踐

第一節 臺灣語權威教授

第二節 理念與實踐之道:《臺灣教育》發表之分析

第三節 從「新民」到「臣民」

第四章 《臺灣今古談》中的「臺灣」

第一節 關於《臺灣今古談》

第二節 談臺灣古今‧話本島故事

第五章 「同文」的美麗錯誤:從劉克明看「漢學」與「同化」的關聯

第一節 帝國統治下的漢學活動

第二節 維繫一線斯文的責任與失落

第六章 結論

系統號:

P-005255

被發現的兒童──中國近代兒童文學拓荒史

標題:

被發現的兒童──中國近代兒童文學拓荒史

時間:

2015年5月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

方麗娟 著

內容簡介:

第一章 五四運動與兒童文學

第一節 五四新文學運動成因

第二節 五四時期文壇概況

第三節 五四開啟中國現代兒童文學曙光

第二章 五四時期兒童文學發展

第一節 文壇共襄盛舉

第二節 盛行背景

第三節 努力成果

第三章 五四時期兒童文學理論

第一節 魯迅(一八八一~一九三六)

第二節 周作人(一八八五~一九六七)

第四章 五四時期兒童文學創作

第一節 茅盾(一八九六~一九八一)

第二節 冰心(一九○○~一九九九)

第三節 葉聖陶(一八九四~一九八八)

第四節 鄭振鐸(一八九八~一九五八)

第五章 五四時期兒童文學碩果

第一節 開拓兒童文學領域

第二節 奠定理論基礎

第三節 豐碩創作成果

結語

系統號:

P-005259

釋古疑今:甲骨文、金文、陶文、簡文存疑論叢

標題:

釋古疑今:甲骨文、金文、陶文、簡文存疑論叢

時間:

2015年5月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

朱歧祥 著

報導者:

曾美華

內容簡介:

本書主要收錄作者針對存疑的古文字,包括陶文、甲骨文、金文和竹簡文字等所撰寫的研究成果,特別是對於近年文史學界熱烈討論和引用的浙大簡、北大簡、中大簡,甚至清華簡和上博簡,作者嘗試由文例、字形、史料對比等不同角度提出異議,認為這些沒有考古記錄的材料或都有商榷的可能。本書企圖建立審視地下材料的客觀方法,由破而立,提供學界分析古文字的理性準則,權作為今後古文字學研究方法的參考。

作者簡介

朱歧祥,現職東海大學中文系教授。著有《甲骨文研究——中國古文字與文化論稿》、《甲骨文讀本》、《甲骨文字學》、《圖形與文字——殷金文研究》、《殷墟花園莊東地甲骨論稿》、《甲骨文詞譜》等書(以上皆由里仁書局出版)《殷墟花園莊東地甲骨校釋》等書,並編有《甲骨文四堂論文集》、《文字學學術論文集》等論文集。

系統號:

P-005274

毛澤東:真實的故事

標題:

毛澤東:真實的故事

時間:

2015年5月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

亞歷山大‧潘佐夫(Alexander V. Pantsov)、梁思文(Steven I. Levine) 著,林添貴 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為"Mao: The Real Story"

由亞歷山大‧潘佐夫(Alexander V. Pantsov)、梁思文(Steven I. Levine)兩位教授所撰寫的《毛澤東:真實的故事》,首次揭露「俄羅斯社會暨政治史國家檔案」中龐大豐富的中國共產黨機密文件,包括中共駐共產國際執行委員會的卷宗文件、中共中央委員會的帳冊及財務收據、共產國際和布爾什維克黨的指令、列寧、史達林、托洛茨基和其他布爾什維克領導人的文件、中共及國民黨派駐共產國際代表的秘密報告,還有許多毛澤東、劉少奇、周恩來、朱德、鄧小平、王明等中共高階黨員的相關資料。

潘佐夫與梁思文利用共產國際所保存的毛澤東私人信件、他和史達林、赫魯雪夫的會談速記記錄、蘇聯醫生彙整的毛澤東病歷、蘇聯國家安全委員會(KGB)和共產國際特務的秘密報告、毛澤東妻兒子女的個人資料,包括早先大家都不知道的第九個小孩於莫斯科出生的出生證明等珍貴史料,以全新視角重新解讀毛澤東的一生。

《毛澤東:真實的故事》內容豐厚紮實,全書共分36章,呈現毛澤東的多樣性面貌——他是革命家、也是暴君;是詩人、也是專制者;是哲學家、也是政客;既為人夫、卻又四處留情。毛澤東盡全力繁榮國家、鞏固國際地位,卻又自陷於政治和意識型態的死巷,並沉浸在個人崇拜中。作者潘佐夫與梁思文將毛澤東從聖人及惡魔的刻板印像中解放出來,還原為歷史上一個有血有肉、複雜多變的人物,重新評價他的政治功過和私人生活。

作者簡介

亞歷山大‧潘佐夫(Alexander V. Pantsov),美國俄亥俄州哥倫布市首都大學(Capital University)歷史學教授、瑪麗‧凱薩琳‧吉賀德人文學講座(Mary Catherine Gerhold Chair in the Humanities)教授。潘佐夫生於莫斯科,畢業於莫斯科國立大學亞非研究中心(Moscow State University Institute of Asian and African Studies),獲俄羅斯科學院(Russian Academy of Sciences)頒授博士學位。出版多項著作,包括《布爾什維克與中國革命,1919-1927》(The Bolsheviks and the Chinese Revolution, 1919-1927)。

梁思文(Steven I. Levine),美國蒙大拿大學(University of Montana)莫林‧曼斯菲爾德及邁克‧曼斯菲爾德中心高級研究員,哈佛大學博士。梁司文專攻現代中國政治及外交政策、美國—東亞關係,曾出版多本著作,其中包括與韓德(Micheal H.Hunt)合著的《弧形帝國:美國在亞洲的戰爭,從菲律賓到越南》(Arc of Empire: America's Wars in Asia from the Philippines to Vietnam)。

系統號:

P-005293

很慢的果子:閱讀與文學批評

標題:

很慢的果子:閱讀與文學批評

時間:

2015年5月

出版單位:

臺北:麥田出版社

作者:

陳芳明 著

內容簡介:

第一章 閱讀就是旅行

第二章 新批評的細讀

第三章 一切從閱讀出發

第四章 夏志清與新批評在臺灣

第五章 奇異之花:現代主義的美學

第六章 巴塔耶與文學之惡

第七章 葉石濤與臺灣鄉土文學

第八章 後現代與後殖民的糾葛

第九章 薩依德與後殖民史觀.

第十章 後殖民的「後」始於何時

第十一章 後現代與後殖民的去中心

第十二章 殖民‧再殖民‧後殖民

第十三章 文化認同與民族主義

第十四章 後現代與語言的轉向

第十五章 符號‧意義‧邏各斯

第十六章 讀者的誕生

第十七章 傅柯與新歷史主義

第十八章 詹明信與後現代主義文化

第十九章 誤讀與影響的焦慮

第二十章 管窺女性主義理論

第二十一章 女性研究的文化意義

第二十二章 後設小說改變了什麼

系統號:

P-005295

從「現實」到「寫實」:一九八○年代兩岸女性寫實小說之比較

標題:

從「現實」到「寫實」:一九八○年代兩岸女性寫實小說之比較

時間:

2015年5月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

裴海燕 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第二節 文獻回顧

第三節 研究範圍

第四節 研究方法

第二章 兩岸女性文化與女性文學的發展及其社會脈絡

第一節 新時期女性文學及其語境

第二節 八○年臺灣代女性文學及其語境

第三節 小結

第三章 八○年代臺灣女性文學中的「社會寫實」:李昂、蕭颯、廖輝英的小說

第一節 李昂

第二節 蕭颯

第三節 廖輝英

第四節 小結

第四章 八○年代臺灣女性文學中的「主觀寫實」:蘇偉貞、袁瓊瓊的小說

第一節 蘇偉貞

第二節 袁瓊瓊

第三節 小結

第五章 八○年代中國大陸女性文學中的「集體化/共名」寫實:諶容、張潔的小說

第一節 諶容

第二節 張潔

第三節 小結

第六章 八○年代中國大陸女性文學中的「個人化」趨勢:王安憶、池莉、方方的小說

第一節 王安憶

第二節 池莉

第三節 方方

第四節 小結

第七章 結論

第一節 寫實主義作為一個過程

第二節 兩岸女性寫實小說題材之比較

第三節 兩岸女性寫實小說形式與技巧之比較

第四節 未來展望

系統號:

P-005296

十指春風——緙繡與繪畫的花鳥世界

標題:

十指春風——緙繡與繪畫的花鳥世界

時間:

2015年4月

出版單位:

臺北:國立故宮博物院

作者:

童文娥 編

內容簡介:

花鳥妍麗的色彩,充滿律動的生命力,總能令人興起圖寫塑形的意念,早在商周時期,花鳥就已是器物裝飾的重要元素,到唐代繪畫技法趨於純熟,「花鳥」成為獨立的畫科。五代的技法表現更為豐富多樣,進入成熟期。宋代花鳥畫蓬勃發展,應物象形的寫生觀念蔚為風尚。元代文人畫觀念興起,花鳥畫亦受影響,平添水墨澹逸的氣息。明清時期,承續前代各種風貌,寫意花鳥畫興盛。歷代花鳥畫家不斷與自然對話,通過精湛的技法,寓興寫意,造就畫作豐富多彩的風貌。除繪畫之外,花鳥亦是緙絲與刺繡喜愛的題材,運用靈活的針法,熟練的織造技巧,摹緙再現。宋代以來出現純供欣賞的緙、繡藝術品,運絲如運筆,工藝表現卓越。本圖錄精選院藏花鳥題材的繪畫與緙繡作品五十組件,以「觀物之生」、「裝飾之美」、「構圖之趣」、「寓興之意」與「技藝之妙」等五單元,帶領觀眾悠遊於自宋迄清跨越千年的花鳥藝術創作世界,介紹藝術家們「師法自然」的創作觀念與寓意深遠的象徵意含,並集結繪畫、緙繡、漆箋與古籍版畫等,以對比手法說明花鳥作品間的傳承關係。除展覽概述、單元說明及選件介紹外,策展人特別詳考緙絲與刺繡的發展脈絡,論述繪畫與緙繡的淵源與技法,撰成〈繪畫與緙繡工藝〉一文,增添了圖錄的學術分量,讓觀眾賞覽之際,能對花鳥藝術的多元面向,有更進一步的認識。

系統號:

P-005223

夏志清夏濟安書信集:卷一(1947-1950)

標題:

夏志清夏濟安書信集:卷一(1947-1950)

時間:

2015年4月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

王洞、季進 合編

內容簡介:

夏志清(1920-2013)1961年憑《中國現代小說史》英文專著,一舉開下英語世界研究中國現代文學的先河。之後的《中國古典小說》更將視野擴及中國古典敘事。其兄長夏濟安(1916-1965)的學問和洞見絕不亞於乃弟,1950年代曾在國立臺灣大學任教,調教一批最優秀的學生如劉紹銘、白先勇、李歐梵等,也創辦《文學雜誌》,為日後臺灣現代主義運動奠定基礎。夏氏兄弟在學術界享有大名,生長在充滿戰亂的193、40年代,日後遷徙海外。

《夏志清夏濟安書信集:卷一(1947-1950)》,即夏濟安、夏志清兄弟於1947年至1965年之間往來六百多封書信的第一批,從1947年至1950年共一百二十一封,說家常、談感情、論文學、品電影、議時政,推心置腹,無話不談,內容豐富。這些精心保存下來的書信,成為透視那一代知識分子學思歷程的極為珍貴的文獻,不論就內容或數量而言,這批信件的出版都是現代中國學術史料的重要事件,深具意義。

系統號:

P-005246

中國文學漫論

標題:

中國文學漫論

時間:

2015年4月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

何錫章 著

內容簡介:

第一輯 古代文學研究

第1章 孔子、柏拉圖文藝思想之兩點比較

第2章 論「主文而譎諫」

第3章 心靈與情感美的歌:讀李清照的詞

第4章 佛教與中國傳統文化悲劇意識的演變

第5章 江湖遊民的奴才夢―論「水滸人物」的生存狀態及其生存意識

第6章 佛道對儒家策略的狡黠

第7章 《詩經》棄婦意象新探

第8章 《西遊記》的文化價值取向

第9章 唐僧師徒結構的文化意義

第二輯 現當代文學研究

第1章 文學史分期與價值立場

第2章 價值範式、思想與文學研究―對二十世紀90年代文學研究之反思

第3章 雲水相生:百年中國文學與科學掠影

第4章 現實主義在現代中國的歷史命運及其文化成因

第5章 歐化對詩形的衝擊及對策

第6章 現實主義的恢復、深化、突破―淺談近幾年的短篇小說創作

第7章 新時期前期文學浪漫主義潛流論

第8章 「寫真實」:一個口號的歷史考察

第9章 「鄉下人進城」母題的文化解讀

第10章 「先鋒小說」:文學語言的革命與撤退

第11章 藝術表達與追尋生命文化之根―論余光中散文的文化情結

第12章 中國當代流行文化的興起、「繁榮」與政治文化心理解讀

第三輯 理論與學術評論

第1章 文化人類學和文化模式

第2章 試論作家感情的獨特性

第3章 論物質生產與藝術生產的總體歷史平衡性

第4章 評李怡《日本體驗與中國現代文學的發生》

第5章 讀徐德明《中國現代小說敘事的詩學踐行》

第6章 讀宋劍華《基督精神與曹禺戲劇》

第7章 史識、激情、理性―《二十世紀中國文學價值觀研究叢書》讀後的思考

第8章 歷史的選擇與選擇的歷史

系統號:

P-005260

現代主義‧當代臺灣:文學典範的軌跡

標題:

現代主義‧當代臺灣:文學典範的軌跡

時間:

2015年4月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

張誦聖 著

內容簡介:

第一編 現代主義與二十世紀五○—八○年代的臺灣小說

第一章 緒論

第二章 現代主義文學潮流的崛起

第三章 文學現代主義的移植

第四章 臻於成熟的現代派作家──文化批判與文本策略

第五章 鄉土文學對現代主義的抗拒

第六章 結語:步入新紀元

第二編 臺灣文化場域中的現代主義

第一章 現代主義文學在臺灣當代文學生產場域裡的位置

第二章 「文學體制」、「場域觀」、「文學生態」──臺灣文學史書寫的幾個新觀念架構

第三章 《恐怖分子》和當代臺灣文化發展中的大分水嶺

第四章 臺灣文學裡的「都會想像」、「現代性震撼」,與「資產階級異議文化」

第五章 二十世紀中國現代主義和全球化現代性──臺灣新電影的三位作者導演

第六章 現代主義、臺灣文學,和全球化趨勢對文學體制的衝擊

第七章 試談幾個研究「東亞現代主義文學」的新框架──以臺灣為例

第八章 臺灣冷戰年代的「非常態」文學生產

第九章 重訪現代主義──王文興和魯迅

系統號:

P-005292

布洛斯基與夥伴們:中國早期電影的跨國歷史

標題:

布洛斯基與夥伴們:中國早期電影的跨國歷史

時間:

2015年4月

出版單位:

臺北:麥田出版社

作者:

廖金鳳 著

內容簡介:

緒論:時空漫遊的契機

一個人物與一部電影的開始

中國早期電影的特殊性

重覆與演變

The Brodskyites:誰的故事、誰的歷史

第一章 布洛斯基與中國早期電影的再協議

那些老電影!

一個誤認的開始

謎樣人物的軼事

布洛斯基的多重邊緣性

布洛斯基與中國早期電影的再協議

第二章 中國電影「前史」:布洛斯基與夥伴們

電影的歷史研究

「新電影史」

中國早期電影史的困境

早期電影的國際擴展

中國電影「前史」的可能

「東方電影大亨」

布洛斯基與夥伴們

前史:修正的歷史

第三章 中國「看電影、談電影與拍電影」的開始

殖民勢力與市場擴張

「吸引力」、靈魂與橫空飛過的毛巾

Johnson、Charvet與Cook的競爭與合作

巡迴放映師的「後製」創意

中國觀眾的想像:國家治理、社會控制與家庭倫理

核心至邊緣的擴散模式

視覺化中國:外來探索者、旅行家與攝影機操作員

布洛斯基的憧憬:從紀錄戲曲到影像敘述

中國早期電影的再脈絡化

第四章 國際主義者的中國凝視

國際主義者布洛斯基

凝視中國

中國關係

來自過去的震撼與啟示

回應凝視

結語:歧路敘事與跨國歷史

敘述的陷阱

時空漫遊的契機

Inspector Mills

系統號:

P-005294

魯迅與托洛茨基:《文學與革命》在中國

標題:

魯迅與托洛茨基:《文學與革命》在中國

時間:

2015年4月

出版單位:

臺北:人間出版社

作者:

長堀祐造 著,王俊文 翻譯

內容簡介:

本書日文書名為《魯迅とトロツキー──中国における『文学と革命』》

第一部 魯迅對托洛茨基文藝理論的接受

第一章 魯迅「革命人」思想的形成

第二章 魯迅革命文學論與托洛茨基的《文學與革命》

第三章 魯迅接受托洛茨基文藝理論影響的意義──同路人魯迅

第四章 1928-1932 年期間魯迅的托洛茨基觀和革命文學論

第五章 試論魯迅托洛茨基觀的轉變──魯迅與瞿秋白

第六章 《文學與革命》中文翻譯的諸問題

第二部 〈答托洛斯基派的信〉諸問題

第七章 〈答托洛斯基派的信〉諸問題

第三部 毛澤東文藝路線與托洛茨基文藝理論

第八章 毛澤東〈講話〉與列寧〈黨的組織和黨的文學〉的翻譯問題──延安整風與王實味──

第九章 魯迅與富田事變──毛澤東對AB 團的肅清與魯迅的不安

第十章 永遠的革命者的悲哀──試論「假如魯迅活著」論爭

結語 總括與展望

系統號:

P-005297

府城大觀音亭與觀音信仰研究

標題:

府城大觀音亭與觀音信仰研究

時間:

2015年4月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

陳益源 主編

報導者:

曾美華

內容簡介:

成大人社中心與臺南市大觀音亭合辦「觀音信仰國際學術研討會」,已順利取得以下三方面的具體效益:(一)深耕臺灣在地的宗教文化,突顯臺灣各地觀音信仰的特色,協助民眾認識並維護臺灣寺廟古蹟文化資產。(二)加強海峽兩岸的學術交流,明察兩岸(特別是閩、臺二地)觀音信仰的異同,有助於彼此的相互了解。(三)經由東亞各國觀音信仰的比較分析,知己知彼,可以拓展宗教研究的廣度與深度。現在,每一篇都經二位委員審查通過的「觀音信仰國際學術研討會」論文,又結集成《府城大觀音亭與觀音信仰研究》一書。

系統號:

P-005390

華夏論述:一個複雜共同體的變化

標題:

華夏論述:一個複雜共同體的變化

時間:

2015年3月

出版單位:

臺北:天下遠見出版公司

作者:

許倬雲 著

內容簡介:

第一章 緒論

共同體的出現,從「成核」開始

第二章 新石器時代族群的分合

不同文化體融合出新的歸屬和認同感

第三章 核心的形成:夏、商、周三代的連續發展

「中原」成為穩定的權力中心

第四章 春秋戰國時期「華夷」觀念

中國邊界不在「地理」,而在「文化界定」

第五章 天下帝國:關鍵性的秦漢時代

「文官制度」和「市場經濟」有效凝聚群體意識

第六章 秦漢時代的擴張

「軟實力」維持政治和文化整體性

第七章 天下國家模式的衰壞

南北朝時期出現族群融合高峰

第八章 隋唐的天下國家

擁有極大包容性和彈性的天下秩序

第九章 宋、遼、金和西夏的時代

華夷之辨加深漢人族群意識

第十章 金、元時代的外族征服

外族政權本質―暴力統治與二元政體

第十一章 明代:專制皇權(上)

天下國家結束,華夏文化崛起

第十二章 明代:專制皇權(下)

在全球化潮流中缺席,錯失發展機會

第十三章 滿清時代:最後一個征服王朝(上)

社會精英與文化活力日漸衰落的皇朝

第十四章 滿清時代:最後一個征服王朝(下)

盛世發展「結束於開始之時」

第十五章 後論:中國共同體的發展(上)

四個變數交互影響,共同體出現強弱盛衰

第十六章 後論:中國共同體的發展(下)

修正雙重迷失,建構人類共有與協作的根本

系統號:

P-005229

形塑「新人」:中共宣傳與蘇聯經驗

標題:

形塑「新人」:中共宣傳與蘇聯經驗

時間:

2015年3月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

余敏玲 著

內容簡介:

本書從政治、外交、社會和文化的多重視角,闡析中共如何借鏡蘇聯經驗,運用小說、教科書、歌曲、電影等媒介及勞動模範和女拖拉機手典型,塑造「新人」;傳播「新人」必須具備的條件,包括站穩無產階級立場,實踐黨國至上、集體為重、勞動光榮和男女平等諸多觀念。蘇聯經驗是毛澤東時代中共施政的重要參照座標;但隨著中蘇關係從蜜月到反目的翻轉,中共宣傳「新人」的重點也隨之產生變化。全書藉由比較與對照中蘇風俗習慣、國家發展,以及領袖觀念與價值偏好,分析蘇聯經驗在中國發生變化的背後成因,進而討論斯大林模式在中國的適用性。毛澤東不斷強化階級鬥爭的觀點和政策,是對斯大林模式的重大修正。此外,研究中共所宣傳的新人觀,也有助於了解紅衛兵在文革前十七年的養成教育,以及毛澤東政權的本質。毛時代中共對「新人」的宣傳,造成二元對立的價值觀,其影響至今猶見。

系統號:

P-005251

殖民統治與「青年」──臺灣總督府的「青年」教化政策

標題:

殖民統治與「青年」──臺灣總督府的「青年」教化政策

時間:

2015年3月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

陳文松 著

內容簡介:

序章 課題和方法――近代民族主義、「青年」、地域社會

一、追問吳濁流「然而即便如此」(それでも)所留下的課題

二、先行研究

三、本書研究的目的和課題

四、研究對象、方法與史料介紹

第一章 殖民統治政策與「青年」的誕生――處在鎮壓與懷柔的夾縫中

一、問題所在

二、從「士」到「青年」的奪胎換骨

三、「青年」的誕生

四、享有特權性地位的「青年」

五、教師這項職業的誕生

小結

第二章 臺灣總督府國語學校――「青年」教育、教化的中樞與「雙重語言讀寫能力」的訓練所

一、問題所在

二、「校友」的誕生

三、國語學校校友會與《校友會雜誌》

四、「雙重語言讀寫能力」與《校友會雜誌》

小結

第三章 殖民地「青年」的爭奪――從校內到校外

一、問題所在

二、殖民統治前期的「青年」教化政策

三、「青年」的爭奪及其展開

四、「青年」教化政策的轉換

五、「青年」教化與殖民母國間的連動

小結

第四章 殖民地「青年」爭奪的落幕――「學閥」雛形的扶植與「高等遊民」的排除殆盡

一、問題所在

二、何謂派系?何謂學閥?

三、戰後舊師範派與戰前國師同窗會之關係

四、臺灣近代學閥形成的雛形――國語學校同窗會

五、「高等遊民」的被排除與重新結集

六、總動員體制與「青年」爭奪的結束

小結

第五章 地域社會中臺灣總督府國語學校內、臺人校友的角色――以草屯地域的殖民教育開展為中心

一、問題所在

二、培育新式人材與近代學校的誕生

三、地域社會中內、臺人教師的學緣關係

小結

第六章 地域社會「青年」的多元面貌及其政治實踐――以草屯洪姓一族為例

一、問題所在

二、殖民政策推動的得力助手――洪清江

三、地域社會青年教化的指導者――洪深坑

四、洪元煌的乘龍快婿兼左右手――吳萬成

小結

結論――處於夾縫之中的殖民地臺灣社會的「青年」像

一、殖民統治下臺灣的「青年」教化政策

二、處於反抗與協力夾縫中的「青年」像

三、今後的展望

系統號:

P-005253

紅樓夢詩學精神

標題:

紅樓夢詩學精神

時間:

2015年3月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

王懷義 著

報導者:

曾美華

內容簡介:

本書在反思王國維開創的《紅樓夢》研究範式的基礎上,以《紅樓夢》中的詩學問題為切入點,揭櫫了《紅樓夢》暗含的詩學體系及其與中國古典紀事詩學之間的承續關係,對與之緊密相關的戲劇演出、夢境指迷、神仙思想、死亡意識等問題進行剖析,凸顯出《紅樓夢》所蘊含的詩性精神及其當代價值。

作者簡介

王懷義,江蘇師範大學文學院副教授,中國社會科學院文學研究所博士後,臺灣大學中國文學系訪問學者。從事中國神話和《紅樓夢》研究,在《文學評論》、《文藝理論研究》、《民族藝術》等刊物發表論文三十篇,出版《從實踐美學到實踐存在論美學》等。

系統號:

P-005262

古文字與古代史第4輯

標題:

古文字與古代史第4輯

時間:

2015年2月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

作者:

李宗焜 主編

內容簡介:

殷墟卜辭中「侯」的身分補證——兼論「侯」、「伯」之異同(朱鳳瀚)

甲骨文「巳」、「改」用法補議(沈培)

甲骨文斷代研究與《珠》491(松丸道雄)

〈甲骨文斷代研究例〉在斷代研究中仍可發揮作用(林澐、劉金山)

董作賓先生在甲骨綴合上的貢獻(林宏明)

「羞中日」與「七月流火」——說早期紀時語的特殊語序(陳劍)

甲骨卜辭中關於商代城邑的史料(黃天樹)

論殷墟甲骨整治與占卜的幾個問題(劉一曼)

說殷卜辭的「多馬」與「多射」(蔡哲茂)

〈□方鼎〉銘與周公東征路線初探(陳絜)(方塊內為一古字)

寶雞出土青銅禁及其相關問題(陳昭容)

釋蘇埠屯墓地的族氏銘文「亞醜」(董珊)

《毛詩.周頌.敬之》與《清華三.周公之琴舞.成王作敬毖》首篇對比研究(季旭昇)

《上博九.陳公治兵》通釋(林清源)

清華簡〈說命〉「燮□」考(趙平安)(方塊內為一古字)

《清華二.繫年》中的「申」及相關問題討論(蘇建洲)

嶽麓秦簡《奏讞書》校讀(陳偉)

阜陽雙古堆漢簡《呂氏春秋》(胡平生)

從長沙五一廣場J1③︰264—294號木牘看東漢的度田(劉國忠)

「視而不見,聽而不聞」試詁(李宗焜)

再論是「翦伐」還是「撲伐」(顏世炫)

系統號:

P-005268

五嶽民間傳說之研究

標題:

五嶽民間傳說之研究

時間:

2015年2月

出版單位:

臺北:國家出版社

作者:

丁肇琴 著

內容簡介:

中國的五嶽是指:東嶽泰山、西嶽華山、南嶽衡山、北嶽恆山和中嶽嵩山,分別位於山東、陝西、湖南、山西和河南五省。五嶽觀念源於遠古先民對高山崇拜敬畏的心理,再經歷代帝王的封禪制度落實,成為宣示疆域主權的一種必要措施。五嶽的名稱和實質原本是一種官方文化的積極展現,但生活在這五座大山附近的子民一方面接受了這種官方文化,同時也發展出民間自己的山嶽文化。五嶽民間傳說就是在官方文化與民間文化的交融下產生的。

本書盡力搜集五嶽民間傳說的文本,與相關史事及其他類似傳說比對,再加上實地訪查印證(書中所附彩色照片,皆為筆者訪查五嶽時所攝),論述各嶽較重要或廣為流傳的民間傳說,證實五嶽傳說是以地方風物傳說占最大宗,但也各有特點。如東嶽泰山的傳說最豐富,且以泰山女神為中心;西嶽華山的傳說基本上都是從山石堅硬展開,因此以擘山、劈山、鑿山(洞)系列為核心。其他無法一一論析的傳說則分類列表於章末,供有興趣的讀者索驥。

作者簡介

丁肇琴,現任世新大學中國文學系副教授,著有《唐傳奇的寫作技巧》、《俗文學中的包公》等。

系統號:

P-005305

明雜劇概論

標題:

明雜劇概論

時間:

2015年2月

出版單位:

臺北:國家出版社

作者:

曾永義 著

內容簡介:

明代雜劇承繼元人雜劇,又從南戲傳奇中汲取滋養,融合了南曲北曲的長處,逐漸發展出更為精緻合理的新劇種,除保有元人自然真摯的優點外,更在藝術成就上獲得改進與革新,擁有獨特的面貌。

本書共分五章,首先綜述明代雜劇的搬演環境與劇種特色,以宏觀的角度將明代雜劇的演進情勢進行分期,析論其在雜劇發展歷史上的重要地位。其次依照明雜劇的發展階段,繫作品於作家,詳實考述各期作家及其作品,並論其得失,說明其在劇壇的地位與影響。

本書對於明雜劇進行了全面且系統性的論述,並提供豐富的學術材料,為明雜劇的研究打開新的視野,具有重要的參考價值。

作者簡介

曾永義,臺灣省臺南縣人。國家文學博士。現任中研院院士、教育部國家講座主持人、世新大學講座教授、臺灣大學名譽教授、財團法人中華民俗藝術基金會名譽董事長、中央研究院文哲所諮詢委員,並為大陸北京大學、武漢大學、河南大學、廈門大學、北京中國戲曲學院等十餘所大學之客座教授。

曾任胡適講座教授、臺灣大學講座教授、傑出人才獎座教授;亦曾在美國美國哈佛大學、密西根大學、史丹佛大學、荷蘭萊頓大學擔任訪問學人;德國魯爾大學、香港大學擔任客座教授。榮獲第三屆金筆獎、第四屆中興文藝獎、第七屆國家文藝獎、第廿八屆中山文藝獎,四度榮獲國科會傑出研究獎、教育部國家學術獎、國科會傑出特約研究員獎。

系統號:

P-005306

臺灣劇史沉思

標題:

臺灣劇史沉思

時間:

2015年2月

出版單位:

臺北:國家出版社

作者:

徐亞湘 著

內容簡介:

戲劇史述在史料文獻與戲劇志書、史論之間起著承上啟下的關鍵位置,而一有價值的戲劇史述必須在議題的開發、文獻的挖掘、詮釋的準確、視野的高度、見解的提出、論述的嚴謹、延伸的可能等方面兼及與深化。近二十年來,臺灣戲劇史述成果雖有積累,但質與量似尚未為臺灣戲劇史的完整建置做好準備,本書收錄作者近年發表的十一篇相關論文,即是其在先行研究的基礎上進行反思的成果。

本書分為上下兩編。上編以臺灣戲曲史為關懷主題,六篇分別涉及劇種史、戲班史、戲曲史料、戲曲政策及演出劇目分析,篇篇皆以戲曲史的高度進行關照審視。時間跨度自日治時期而至當代,劇種則含京劇與四平戲,其中京劇又集中於臺灣民間京劇傳統的論述,能發前人所未言。下編則以戲曲傳播、戲曲當代適應及戰後臺灣話劇史、兩岸戲劇交流史為主,五篇論文皆具新創性,選題同時把握臺灣戲劇與戲曲史,對既有學界研究現況有所突破。

本書作者長期關注臺灣戲劇史,並以史為經,在一定時間長度的關照下,力圖對主流說法進行批判與反思,以地為緯,在關照不同地理空間戲劇交流影響的同時,以臺灣為主體並兼及戲劇與戲曲。本書於此已有充分的展現。

作者簡介

徐亞湘,臺北藝術大學戲劇系教授、中國文化大學戲劇系兼任教授、中華戲劇學會、臺灣民族音樂學會理事、華岡藝校、周凱劇場基金會董事。研究專長為臺灣戲劇史、中國話劇史、中國戲劇及劇場史。著有戲劇專書《日治時期中國戲班在臺灣》(2000)、《長嘯──舞臺福祿》(2001)、《日治時期臺灣戲曲史論──現代化作用下的劇種與劇場》(2006)、《史實與詮釋:日治時期臺灣報刊戲曲資料選讀》(2006)、《客家劇藝留真:臺灣的廣東宜人園與宜人京班》(2007)、《母女同行:阿玉旦、黃秀滿的客家戲曲人生》(2011)、《老爺弟子:張文聰的客家演藝生涯》(2012)、《Sounds From the Other Side》(2013)、《霞光璀璨:世紀名伶戴綺霞》(合著,2014)等。

系統號:

P-005307

茫霧島嶼:臺灣戲劇三種(一套2冊)

標題:

茫霧島嶼:臺灣戲劇三種(一套2冊)

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:國立臺北藝術大學

作者:

邱坤良 著

內容簡介:

序 非關懷舊:當代與歷史的辯證─邱坤良的歷史劇(紀蔚然)

《紅旗.白旗.阿罩霧》

劇場的臺灣歷史在哪裡?

《紅旗.白旗.阿罩霧》本事

《一官風波》

尼古拉的選擇─《一官風波》演出構想

《一官風波》本事

《霧裏的女人》

人的傳奇―霧峰林家的價值

《霧裏的女人》本事

文集 關於臺灣戲劇三種

有時星光/有時月明(平路)

紅旗白旗出烏溪(邱坤良)

美學的真實或歷史的真實——看《紅旗.白旗.阿罩霧》(鍾喬)

本土劇場臺灣旗——《紅旗.白旗.阿罩霧》的啟示(呂健忠)

觀念的背離——看臺北藝術大學的《一官風波》(劉彥君)

作為歷史記憶裝置的劇場——談邱坤良的戲劇作品(林于竝)

霧峰林家與臺灣人命運——寫給《霧裡的女人》(林乃文)

後記:邱坤良的臺灣史三部曲(林乃文)

系統號:

P-005230

臺灣當代劇場的評論與詮釋

標題:

臺灣當代劇場的評論與詮釋

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:國立臺北藝術大學

作者:

邱坤良 著

內容簡介:

【現象觀察篇】

場邊觀看臺灣現代劇場的政治策略與創作美學

從戲劇美學創作本體初繪臺灣當代劇場面向

從世代交替到戲劇交流

臺灣戲劇舞臺上的「臺灣」形象

戲劇演示臺灣歷史

附錄一:辛亥年(1911)臺灣大事記

附錄二:臺灣歷史入戲簡表

臺灣戲劇的懷舊文化與歷史再現

臺灣劇場新世代編劇

臺灣舞臺的文學改編

附錄三:一份不完整的文學改編劇場清單

葛式訓練在臺灣的傳承系譜

看看大陸,想想臺灣──關於當代戲劇的研究與發展

臺灣現代劇場的他者凝視與詮釋政治

【創作評析篇】

「書寫」王墨林的身體觀

附錄四:王墨林與身體氣象館年表

附錄五:王墨林所擬之《身體論》目錄

附錄六:讀王墨林《臺灣身體論》

展能藝術(視障)的身體美學與政治

附錄七:歷屆「第六種官能表演藝術祭」、「顏色狂想藝術節」一覽表

《地下鐵》跨藝術文本的盲體修辭與詮釋異境

來自聶魯達與波瓦的明信片──打通鍾喬創作觀的任督二脈

鍾喬劇作中的邊緣論述

從金枝演社的「胡撇仔戲」混搭美學看臺灣文化認同

李國修「三人行不行」系列劇作的文本時空與情感意識

戲劇形式的社會情境──以《蟬》為例

吳念真「人間條件」系列劇作的情感結構

吳念真「人間條件」系列劇作的空間閱讀

語言∕精神分析視野下的《亂民全講》

從「表演動能」到「文化動能」的創作秘密

【後記】一個尋找劇場的戲迷

系統號:

P-005231

國立臺灣大學圖書館典藏琉球關係史料集成第二卷

標題:

國立臺灣大學圖書館典藏琉球關係史料集成第二卷

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

西里喜行、赤嶺守、豊見山和行 主編,赤嶺守、張維真 中文翻譯

內容簡介:

本書為臺大圖書館根據與琉球相關的史料所編製的全文翻刻暨現代日文語譯及解題的刊行本。

臺大圖書館典藏一批臺北帝大時期透過抄寫所蒐集之沖繩(琉球)史料。該批史料包含「冠船日記」、「親見世日記」、「異國日記」、「冠船ニ付評價方日記」、「冠船之時唐大和御使者入目總帳 全」等,俱實記載了1719-1866年(清朝康熙至同治年間)的中琉外交關係。臺大圖書館透過合作計畫,由琉球大學的學者群與沖繩公文書館沖繩縣教育廳文化財課史料編集班的專家,將該批史料進行全文翻刻、現代日文語譯、以及名詞解釋與校勘、中文翻譯等,並撰寫解題,出版為「國立臺灣大學圖書館典藏 琉球關係史料集成」,本史料集成分年出版為五卷(冊)套書,2013年出版第一卷(冊),本書為此套書的第二卷(冊),所翻刻的臺大圖書館典藏琉球史料包括以下四冊:(1)親見世日記(乾隆七年)、(2)親見世日記(乾隆九年)、(3)親見世日記(乾隆十一年)、(4)親見世日記(乾隆五十三年)。

系統號:

P-005254

蔣夫人宋美齡女士行誼口述訪談錄

霧峰林家文書:棟軍相關收支單

德川日本的中國想像:傳說、儒典及詞彙的在地化詮釋

徴聖立言:《文心雕龍》體道思想研究》

標題:

徴聖立言:《文心雕龍》體道思想研究》

時間:

2015年3月

出版單位:

上海:上海古籍出版社

作者:

歐陽艷華 著

報導者:

Prof. Tang Kwok Kwong(鄧國光教授)

內容簡介:

第一章 導論

第一節 研究背景

第二節 研究目的

第三節 研究方法與構思

第四節 文獻回顧

第五節 本書架構組織

第六節 研究的意義

第二章 聖凡才性之思辨:關於主體之超凡入聖論

第一節 漢儒聖凡論

第二節 魏晉聖人之學

第三節 佛學佛性義的引入

第四節 《文心雕龍》的學聖思想

第五節 本章小結

第三章 以禪修為實踐的體道之學:禪修原理與般若思想的傳介

第一節 東晉初期老莊式的禪修觀念與形態

第二節 東晉晚年釋慧遠顯豁之禪思成佛義

第三節 本章小結

第四章 禪修與文藝實踐的融合

第一節 廬山觀見佛影的禪修實踐義

第二節 發展以感應為本的念佛禪法

第三節 宋初宗炳的神思義

第四節 本章小結

第五章 窮理與立言:以理和文建立的體道理論

第一節 面向有情世間的體道關懷:理的超越義詮釋

第二節 以極建立本體思想的歷程:本體質性與成化法則的觀念發展

第三節 理的徼向作用:本體宗極之成化總法

第四節 沿理建立《文心雕龍》文、道交融的藝術精神

第五節 本章小結

第六章 徵聖體道精神下的「神理」與「理」義:由聖文展現的明理之術

第一節 《文心雕龍》體道義涵與理想

第二節 “理”與“神理”在體道制作中的作用

第三節 效聖與知聖:會理修德,沿理體文

第四節 聖文形範中的理與義

第五節 由理與義發展的聖人文術

第六節 立德明理為主的立文觀念

第七節 本章小結

第七章 徵聖體道精神下的樞紐範式:宗經與騷變

第一節 文之樞紐的意義

第二節 依經立本的體道理念

第三節 制定文之樞紐的總持作用:反本正變

第四節 文之樞纽在藝文中的作用:辨文體之本末奇正

第五節 樞纽經典的實踐理念:立德正言,體道反本

第六節 本章小結

第八章 徵聖體道精神下的神思與物色:融道入藝的文學觀念建構

第一節 神思義涵流變與體道精神的引入

第二節 《文心雕龍》“神思”理念對禪修觀念的承接與發展

第三節 神思的藝文意義與理論開拓

第四節 體物與象真的體道意義

第五節 本章小結

第九章 徵聖體道精神下的情與氣:會通凡聖與世變的藝文理念

第一節 去聖久速背景中的通變需求

第二節 聖凡之情的共性與限制

第三節 《文心雕龍》以理化情的反本情旨

第四節 由體道之志轉化寫真功能:化情從理的文術

第五節 養氣實志,負氣適變

第六節 化解文學之訛變

第七節 本章小結

第十章 總結

系統號:

P-005419

七寶恆沙塔,清淨一菩提——中國古代佛教建築研究論集

標題:

七寶恆沙塔,清淨一菩提——中國古代佛教建築研究論集

時間:

2014年12月

出版單位:

北京:清華大學出版社

作者:

王貴祥 編

內容簡介:

【寺院建造歷史】

隋唐時期佛教寺院歷史概覽(王貴祥)

五代十國時期佛教寺院概說(王貴祥)

天臺宗佛寺溯源——以智顗相關史料為中心(謝鴻權)

【寺院原狀探討】

唐長安靖善坊大興善寺大殿及寺院佈局初探(王貴祥)

北宋汴京大相國寺寺院空間研究及其明代大殿的可能原狀初探(王貴祥

普陀山明代「敕建護國永壽普陀禪寺」復原研究(王貴祥、胡南斯、李德華)

【佛塔建築研究】

關於北魏洛陽永寧寺塔復原的再研究(王貴祥)

河南武陟古懷州妙樂寺塔研究(王貴祥、李德華)

隋大興(唐長安)禪定寺高層木塔形式探(王貴祥)

【樓閣建築研究】

唐五臺山金閣寺金閣可能原狀初探(王貴祥)

陵川崇安寺西插花樓探析(賀從容)

唐長安大興善寺文殊閣營建工程復原研究(李若水)

北宋東京大相國寺三門閣與資聖閣復原探討(李德華)

【殿堂建築研究】

明代文獻中所載大相國寺大殿原狀探討(王貴祥)

田字五百羅漢堂建築形制及源流略考(敖仕恒)

十六觀堂與宋代天臺宗的淨土信仰建築探微(謝鴻權)

【院落與建築形制】

唐代佛教寺院中的子院淺析——以《酉陽雜俎》為例(李德華)

敦煌莫高窟初唐石窟所反映的佛寺核心院落主題(趙娜冬)

唐道宣關中戒壇建築形制及其歷史影響初考(敖仕恒)

【寺院格局探討】

山西陵川崇安寺格局初探(賀從容)

南北朝至隋唐時期佛教寺院雙塔佈局研究(玄盛旭)

宋代禪寺佈局特徵簡說(尚晉)

系統號:

P-005243

古代志怪小說鑑賞辭典

標題:

古代志怪小說鑑賞辭典

時間:

2014年12月

出版單位:

上海:上海辭書出版社

作者:

上海辭書出版社文學鑑賞辭典編纂中心 編

內容簡介:

中國古代小說歷史悠久,有一個孕育、產生和發展的漫長歷程,小說的概念也有一個演變的過程。上海辭書出版社文學鑑賞辭典編纂中心編著的這本《古代志怪小說鑑賞辭典》所收小說,時間跨度大,取義廣泛,舉凡神話、寓言、軼事、志怪、傳奇、話本、章回等各種類別,均有眾多名篇入選。全書內容豐富,佳構迭出,從不同歷史時期、各個社會角度展現了中國古代小說的獨特魅力。本書鑑賞文力圖以歷史唯物主義和辯證唯物主義觀點對原文作出分析與評價,並致力於發掘其中的審美價值和文化傳承價值,以幫助讀者獲得藝術上的享受。

系統號:

P-005245

甲骨文の誕生原論

現代中国政治概論:そのダイナミズムと内包する課題

標題:

現代中国政治概論:そのダイナミズムと内包する課題

時間:

2015年3月

出版單位:

東京:明石書店

作者:

熊達雲等 合編

內容簡介:

第1章 中国共産党の統治構造と支配の仕組み

1.中国共産党の党員数と組織構造

2.共産党はどのように一体性を保つか

3.共産党はどのように「廉潔さ」と「先進性」を保つか

4.共産党の中国統治の実際

第2章 人民代表大会制度

1.人民代表大会とその制度

2.人代代表の選出と代表団

3.全人代に対する共産党のコントロール

4.全人代・常務委員会の審議過程

5.現状と展望

第3章 中国の行政システム

1.計画経済体制と「全能な政府」

2.市場経済への行政システム再構築

3.党政関係の現在

4.政策決定過程

第4章 政治協商会議と民主党派

1.共産党が指導する多党協力

2.政治協商会議の歴史

3.政治協商会議の現在

4.政治協商制度と民主党派の役割

5.政治協商と「協商民主」

第5章 政法委員会と司法との関係

1.政法委員会の位置づけ

2.政法委員会の由来および歴史的変遷

3.政法委員会の現状――その基本的機能や他機関との関係

4.おわりに――「法治国家」と中国の未来

第6章 国民世論の形成とソーシャルメディアの影響

1.中国のソーシャルメディア

2.中国における伝統的な世論とネット世論

3.ソーシャルメディアが直面する課題および展望

第7章 中国政治におけるシンクタンク

1.現代国家とシンクタンク

2.中国のシンクタンクの分類と分布

3.中国のシンクタンクの政治過程

第8章 腐敗の深刻化とそれを撲滅するメカニズム

1.腐敗の現状、特徴および原因

2.腐敗撲滅の取り組みとそのシステム

3.汚職・腐敗退治の手段と措置

第9章 中国版文民統制の形成と課題――党軍関係をめぐって

1.文民統制の意味

2.中国人民解放軍の誕生と文民統制

3.中国人民解放軍の近代化と文民統制

第10章 中国の外交政策――歴史・現状・展望

1.毛沢東時代の中国外交

2.鄧小平時代の中国外交

3.「発展途上の超大国」と中国外交

第11章 現代中国の中央と地方関係

1.中央と地方の関係に関する基本制度

2.中央と地方との関係における政治過程

3.中央と地方との関係における問題

4.今後の見通し

第12章 民族問題と対応策

1.中国民族地図の形成

2.中国の民族事情

3.主な少数民族が現在直面する問題

4.中国の民族政策

第13章 中国の環境問題と対策

はじめに

1.中国の環境保全担当政府部署、組織機構、関連法令

2.中国地理環境の特徴

3.中国における大気汚染問題の現状と対策

4.大気汚染問題への対策

第14章 少子高齢化社会の到来と社会保障対策

1.少子高齢化対策としての年金改革

2.医療保障制度の改革

3.介護福祉供給体制の構築

4.社会保障改革の政策課題――「公平性」・「持続性」

第15章 中国近代化の歩みと今後の展望

1.中国の近代化における歴史の3段階

2.中国近代化の「成果」の検証

3.中国の現状分析

4.未来への展望――覇権国ではなく、文化大国を目指す

系統號:

P-005198

東アジア史の実像

標題:

東アジア史の実像

時間:

2015年3月

出版單位:

東京:藤原書店

作者:

岡田英弘 著

內容簡介:

第Ⅰ部 清朝とは何か

満洲族はいかに中国をつくったか

清朝史研究はなぜ重要か

〈満洲族、シナ制覇の第一歩〉サルフの戦いを検証する――後金国ハン・ヌルハチと明国

〈帝国を築き上げた三名帝〉康熙帝・雍正帝・乾隆帝とはどんな人物だったのか

康熙帝・朱筆の陣中便り

清朝の多様性を理解するためのキーワード

第Ⅱ部 臺湾はどんな歴史をたどってきたか――紀元前から1970年代まで

臺湾通史――臺湾人はこうして誕生した

「ニクソン訪中声明」直後の臺湾を訪れる

田中訪中を前に蔣経国が言うべきだったこと

日臺空路はこうして切れた――大平外相がもたらした、北京も望まなかった断絶

鄧小平はついに「二つの中国」を認めた

国民党と臺湾人と『美麗島』事件

第Ⅲ部 臺湾の命運を握るもの――1980~90年代の情勢分析

李登輝の登場と「臺湾人の臺湾」への道

高揚する「一つの中国、一つの臺湾」論

李登輝の深謀、江沢民の焦燥

総統選挙直前になぜ中国は軍事威嚇を強行したのか――総統直接選挙と臺湾海峡危機

臺湾をめぐるコラム三題

第Ⅳ部 近隣諸国の歴史と社会

近隣諸国は安保継続を望んでいる

韓国史をどう見るか――東北アジア史の視点から

高句麗の壁画発見余話

チベットの運命――ダライ・ラマ十四世のノーベル平和賞受賞に寄せて

パンチェン・ラマの悲劇

イリのシベ族、広禄先生のこと――中華民国時代の新疆の風雲

東南アジアが意識する文化大国日本

ベトナム五百年の執念――歴史に見るカンボジア征服の経緯

東南アジアの心と言葉

中曽根ASEAN歴訪と日中関係

第Ⅴ部 発言集

日中関係の今後/日本の新聞の奇癖/鄧小平死後の軍の発言力/東北三省の独立運動/

満洲文字の由来/漢字の簡体字と繁体字/臺湾の共通語/臺湾人の性格/

韓国と臺湾の対日感情/戦後、朝鮮語は日本語化した/韓国におけるシナのインパクト/

西沙諸島の領有権/なぜ東南アジアでは近年まで歴史が書かれなかったのか/

東南アジアと日本/マラヤとアラブ

系統號:

P-005227

秦漢官文書の基礎的研究

標題:

秦漢官文書の基礎的研究

時間:

2015年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

鷹取祐司 著

內容簡介:

第一部 秦漢官文書の種類と用語

第一章 漢代官文書の種別と書式

第二章 秦漢官文書の用語

第二部 文書の傳送

第一章 漢代の詔書下達における御史大夫と丞相

第二章 秦漢官文書の下達形態

第三章 漢代の文書傳送方式

第四章 漢代懸泉置周邊の文書傳送

第五章 漢代居延・肩水地域の文書傳送

第六章 文書の宛名簡

第三部 斷獄の文書

第一章 漢代の擧劾文書の復原

第二章 斷獄手續きにおける「劾」

第四部 聽訟の文書

第一章 漢代邊境における債權回收手續き

第二章 證不言請律と自證爰書の運用

第三章 「前言解」の意味と尋問命令の再録

第四章 「候粟君所責寇恩事」册書の再檢討

第五章 漢代の聽訟

結語

系統號:

P-005247

東アジア海域文化の生成と展開:〈東方地中海〉としての理解

標題:

東アジア海域文化の生成と展開:〈東方地中海〉としての理解

時間:

2015年3月

出版單位:

東京:風響社

作者:

野村伸一 編著

內容簡介:

●第1部 総説(野村伸一)

一 「東方地中海文化圏」の相貌─通底する基軸

二 三地域の特色─基軸の上での異と同

三 三地域比較対照

四 現況と提言─現代の変容のなかで

附論─基層文化の共有に基づいた東アジア共同体へ

●第2部 論考篇

閩南傀儡戯と閩南人の社会生活との関係(葉明生/道上知弘訳)

閩南地方演劇から見た女性生活(呉慧穎/道上知弘訳)

産難の予防、禳除と抜度:臺湾南部と泉州地区に見られる道教科法を主として(謝聡輝/山田明広訳)

福建泉州地域の寺廟・宗祠調査報告:王爺および観音信仰を中心に(山田明広、藤野陽平)

鹿港の地域文化調査報告:寺廟を中心に(野村伸一、藤野陽平、稲澤努、山田明広)

祭祀を通してみた宮古島─ウヤガンとユークイ(上原孝三)

沖縄の御後絵と朝鮮時代の仏教絵画の類似性(金容儀)

済州島の龍王信仰:堂信仰とチャムスクッ(海女祭)を通して(金良淑)

東方地中海への/からのマリア信仰:九州北部の事例にみるグローカルな展開(藤野陽平)

接続するローカリティ/トランスナショナリティ:「在日コリアン寺院」の信者の語りを中心として(宮下良子)

東方地中海における水上居民:広東東部の水上居民モンゴル族祖先伝承を中心に(稲澤 努)

神話と儀礼の海洋性─中国ミャオ族の場合(鈴木正崇)

系統號:

P-005263

中国社会における文化変容の諸相

標題:

中国社会における文化変容の諸相

時間:

2015年3月

出版單位:

東京:風響社

作者:

韓敏 編

內容簡介:

●第1部 歴史の視座からみる中国のグローカル化

上海租界のなかの西洋文化:亡命ロシア人とユダヤ人がもたらした芸術音楽の受容プロセス(井口淳子)

中国における火葬装置、技術の普及と労働現場の人類学:新たな技術を受容し、環境を再構成する人々に着目して(田村和彦)

銅像のジェンダー:社会主義的身体表象に関する考察(高山陽子)

キャンベラの「中国城」を生きる孔子・チャイナフード :越境するグローカル化の中国表象への試み(高明潔)

●第2部 文化行政からみるナショナル・地域の文化遺産

グローカル化における祝祭日の再構築:中国の端午節の文化変容を事例に(謝茘)

項羽祭祀の伝承とその文化遺産化:安徽省和県烏江鎮の「3月3覇王祭」(韓敏)

中国における無形文化遺産をめぐるグローカリゼーションの一側面:広東省珠江デルタの「中山咸水歌」を例に(長沼さやか)

博物館建設と学校設立にみる伝統演劇界の再編過程:陝西地方・秦腔の事例から(清水拓野)

●第3部 個人や企業主導の文化実践と表象

チワン族の繍球文化:その実践とシンボリズム(塚田誠之)

農民画という「アート」の創生:プロパガンダから観光商品へ(周星)

葬儀産業の形成から見る文化の伝承と変容:上海市を事例に(何彬)

グローカリゼーションという視点から見た祭祀空間としての家屋の変遷:広東省珠江デルタの事例から(川口幸大)

町に出るピモ:県城におけるピモ(彝族祭司)の活動(清水享)

系統號:

P-005264

東晋南朝における傳統の創造

標題:

東晋南朝における傳統の創造

時間:

2015年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

戸川貴行 著

內容簡介:

序章

第一編 東晉南朝の軍事体制

第一章 魏晉南朝の民爵賜与について

第二章 東晉、宋初の「五等爵」について――民爵との関連を中心としてみた

第三章 劉宋孝武帝の戸籍制度改革について

第四章 東晉南朝の建康における華林園について――「詔獄」を中心としてみた

第二編 東晉南朝の天下観

第一章 東晉南朝における天下観について――王畿、神州の理解をめぐって

第二章 劉宋孝武帝の礼制改革について――建康中心の天下観との関連からみた

第三章 東晉南朝における建康の中心化と国家儀礼の整備について

第四章 東晉南朝における伝統の創造について――楽曲編成を中心としてみた

終章

系統號:

P-005301

近代天津の「社会教育」──教育と宣伝のあいだ

標題:

近代天津の「社会教育」──教育と宣伝のあいだ

時間:

2015年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

戸部健 著

內容簡介:

序章 近代中国「社会教育」史研究の現状と課題

第Ⅰ部 「社会教育」の導入と組織化──清朝末期〜中華民国北京政府期

第一章 「社会教育」の導入──清末民初天津の教育事情

第二章 「社会教育」の組織化①──中華民国北京政府期における:天津社会教育辦事処の活動

第三章 「社会教育」の組織化②──天津警察庁と天津県教育局の取り組み

第Ⅱ部 「社会教育」の拡大化と緻密化──南京国民政府期〜国共内戦期

第四章 一九二〇年代後半〜四〇年代天津における義務教育の進展とその背景

第五章 「社会教育」の拡大化──南京国民政府の成立と天津 「社会教育」の変容

第六章 「社会教育」の緻密化──民衆教育館による「社会教育」の変容

第Ⅲ部 「社会教育」の大衆化──中華人民共和国初期

第七章 「社会教育」の大衆化──「社会教育」と大衆運動

補論 文化大革命期に作成された個人資料の教育史研究への応用──「天津市紅橋区煤建公司従業員関係檔案」について

終章 近代天津の「社会教育」―教育と宣伝のあいだ

系統號:

P-005400

中国浄土教儀礼の研究:善導と法照の讃偈の律動を中心として

標題:

中国浄土教儀礼の研究:善導と法照の讃偈の律動を中心として

時間:

2015年2月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

齊藤隆信 著

內容簡介:

第一部 総論篇

第一章 研究序説

第二章 五部九巻の成立と集記

第三章 善導の著作考

第四章 法照の著作考

第二部 各論篇

第一章 後漢失訳『後出阿弥陀仏偈』とその用途

第二章 中国浄土教礼讃偈の律動 世親『往生論』から善導『般舟讃』まで

第三章 善導『往生礼讃偈』における讃偈の律動

第四章 善導『観経疏』における讃偈の律動

第五章 善導『法事讃』の儀則

第六章 善導『法事讃』における讃偈の律動

第七章 善導の讃偈に見られる還帰往生とういう修辞法

第八章 法照の広略『五会法事讃』の儀則

第九章 法照の讃偈における律動と通俗性

第十章 法照崇拝とその礼讃儀礼の凋落

第十一章 法照的詩和讃偈(中国語)

終章 本研究の総括・課題と展望

第三部 資料篇

資料①彦琮の讃偈(『聖武天皇宸翰雑集』浄土詩)

資料②善導の讃偈(『往生礼讃偈』日中礼)

資料③善導の讃偈(日中礼を除く敦煌写本)

資料④法照の讃偈(広略『五会法事讃』)

資料⑤法照関連資料

系統號:

P-005272

永明延寿と『宗鏡録』の研究一心による中国仏教の再編

標題:

永明延寿と『宗鏡録』の研究一心による中国仏教の再編

時間:

2015年2月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

柳幹康 著

內容簡介:

第一章 人と著作

第一節 延寿の生涯

第二節 延寿の著作と思想

第三節 結論

第二章 隋唐の仏教解釈論と延寿

第一節 隋唐の三宗 教判の展開

第二節 中唐の宗密 教判の継承と拡張

第三節 五代の延寿 教判の解体と新たな仏教観の提示

第四節 結論

第三章 唐代禅の修証論と延寿

第一節 神会による「頓悟」の宣揚修行による悟りからありのままの悟りへ

第二節 馬祖による「頓悟」の徹底ありのままに悟りによる修行の棄却

第三節 宗密の「頓悟漸修」論馬祖禅批判と修行の再評価

第四節 延寿の「頓悟頓修」論悟りと修行の新たな接合

第五節 結論

第四章 『宗鏡録』と宋代仏教

第一節 仏説にならぶ『宗鏡録』

第二節 『宗鏡録』からの仏教解釈論の受容

第三節 『宗鏡録』からの修証論の受容

第四節 『宗鏡録』と宋代禅宗

第五節 結論

第五章 後代における延寿像

第一節 蓮宗祖師としての延寿と「禅浄一致」

第二節 仏教再編者としての延寿と「教禅一致」

第三節 結論

系統號:

P-005287

Chinese Hegemony: Grand Strategy and International Institutions in East Asian History

標題:

Chinese Hegemony: Grand Strategy and International Institutions in East Asian History

時間:

June, 2015

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Feng Zhang

內容簡介:

Chinese Hegemony: Grand Strategy and International Institutions in East Asian History joins a rapidly growing body of important literature that combines history and International Relations theory to create new perspectives on East Asian political and strategic behavior. The book explores the strategic and institutional dynamics of international relations in East Asian history when imperial China was the undisputed regional hegemon, focusing in depth on two central aspects of Chinese hegemony at the time: the grand strategies China and its neighbors adopted in their strategic interactions, and the international institutions they engaged in to maintain regional order—including but not limited to the tribute system.

Feng Zhang draws on both Chinese and Western intellectual traditions to develop a relational theory of grand strategy and fundamental institutions in regional relations. The theory is evaluated with three case studies of Sino-Korean, Sino-Japanese, and Sino-Mongol relations during China's early Ming dynasty—when a type of Confucian expressive strategy was an essential feature of regional relations. He then explores the policy implications of this relational model for understanding and analyzing contemporary China's rise and the changing East Asian order. The book suggests some historical lessons for understanding contemporary Chinese foreign policy and considers the possibility of a more relational and cooperative Chinese strategy in the future.

About the Author

Feng Zhang is a Fellow in the Department of International Relations in the Australian National University's College of Asia and the Pacific.

Selina Lai-Henderson is Research Assistant Professor of American Studies at The University of Hong Kong.

系統號:

P-005258

Deng Xiaoping: A Revolutionary Life

標題:

Deng Xiaoping: A Revolutionary Life

時間:

May, 2015

出版單位:

New York: Oxford University Press

作者:

Alexander V. Pantsov & Steven I. Levine

內容簡介:

Deng Xiaoping joined the Chinese Communist movement as a youth and rose in its ranks to become an important lieutenant of Mao's from the 1930s onward. Two years after Mao's death in 1976, Deng became the de facto leader of the Chinese Communist Party and the prime architect of China's post-Mao reforms. Abandoning the Maoist socio-economic policies he had long fervently supported, he set in motion changes that would dramatically transform China's economy, society, and position in the world. Three decades later, we are living with the results. China has become the second largest economy and the workshop of the world. And while it is essentially a market economy ("socialism with Chinese characteristics"), Deng and his successors ensured the continuation of CCP rule by severely repressing the democratic movement and maintaining an iron grip on power. When Deng died at the age of 92 in 1997, he had set China on the path it is following to this day.

Alexander Pantsov and Steven Levine's new biography of Deng Xiaoping does what no other biography has done: based on newly discovered documents, it covers his entire life, from his childhood and student years to the post-Tiananmen era. Thanks to unprecedented access to Russian archives containing massive files on the Chinese Communist Party, the authors present a wealth of new material on Deng dating back to the 1920s. In a long and extraordinary life, Deng navigated one epic crisis after another. Born in 1904, Deng, like many Asian revolutionary leaders, spent part of the 1920s in Paris, where he joined the CCP in its early years. He then studied in the USSR just as Stalin was establishing firm control over the Soviet communist party. He played an increasingly important role in the troubled decades of the 1930s and 1940s that were marked by civil war and the Japanese invasion. He was commissar of a communist-dominated area in the early 1930s, loyal henchman to Mao during the Long March, regional military commander in the anti-Japanese war, and finally a key leader in the 1946-49 revolution. During Mao's quarter century rule, Deng oscillated between the heights and the depths of power. He was purged during the Cultural Revolution, only to reemerge after Mao's death to become China's paramount leader until his own death in 1997.

This objective, balanced, and unprecedentedly rich biography changes our understanding of one of the most important figures in modern history.

About the Author

Alexander V. Pantsov is a professor of history and holds the Edward and Mary Catherine Gerhold Chair in the Humanities at Capital University in Columbus, Ohio. He has published numerous scholarly works including fifteen books, among them The Bolsheviks and the Chinese Revolution 1919-1927 and Mao: The Real Story.

Steven I. Levine is research faculty associate, Department of History, University of Montana. He is the author, co-author, and editor of numerous works, including Mao: The Real Story and Arc of Empire: America's Wars in Asia from the Philippines to Vietnam, co-authored with Michael H. Hunt.

系統號:

P-005225

Politics, Poetics, and Gender in Late Qing China: Xue Shaohui and the Era of Reform

標題:

Politics, Poetics, and Gender in Late Qing China: Xue Shaohui and the Era of Reform

時間:

May, 2015

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Nanxiu Qian(錢南秀)

內容簡介:

In 1898, Qing dynasty emperor Guangxu ordered a series of reforms to correct the political, economic, cultural, and educational weaknesses exposed by China's defeat by Japan in the First Sino-Japanese War. The "Hundred Day's Reform" has received a great deal of attention from historians who have focused on the well-known male historical actors, but until now the Qing women reformers have received almost no consideration. In this book, historian Nanxiu Qian reveals the contributions of the active, optimistic, and self-sufficient women reformers of the late Qing Dynasty.

Qian examines the late Qing reforms from the perspective of Xue Shaohui, a leading woman writer who openly argued against male reformers' approach that subordinated women's issues to larger national concerns, instead prioritizing women's self-improvement over national empowerment. Drawing upon intellectual and spiritual resources from the freewheeling, xianyuan (worthy ladies) model of the Wei-Jin period of Chinese history (220–420) and the culture of women writers of late imperial China, and open to Western ideas and knowledge, Xue and the reform-minded members of her social and intellectual networks went beyond the inherited Confucian pattern in their quest for an ideal womanhood and an ideal social order. Demanding equal political and educational rights with men, women reformers challenged leading male reformers' purpose of achieving national "wealth and power," intending instead to unite women of all nations in an effort to create a just and harmonious new world

About the Author

Nanxiu Qian is Associate Professor of Chinese Literature at Rice University.

系統號:

P-005256

Mark Twain in China

標題:

Mark Twain in China

時間:

May, 2015

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Selina Lai-Henderson

內容簡介:

Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens, 1835–1910) has had an intriguing relationship with China that is not as widely known as it should be. Although he never visited the country, he played a significant role in speaking for the Chinese people both at home and abroad. After his death, his Chinese adventures did not come to an end, for his body of works continued to travel through China in translation throughout the twentieth century. Were Twain alive today, he would be elated to know that he is widely studied and admired there, and that Adventures of Huckleberry Finn alone has gone through no less than ninety different Chinese translations, traversing China, Taiwan, and Hong Kong. Looking at Twain in various Chinese contexts—his response to events involving the American Chinese community and to the Chinese across the Pacific, his posthumous journey through translation, and China's reception of the author and his work, Mark Twain in China points to the repercussions of Twain in a global theater. It highlights the cultural specificity of concepts such as "race," "nation," and "empire," and helps us rethink their alternative legacies in countries with dramatically different racial and cultural dynamics from the United States.

About the Author

Selina Lai-Henderson is Research Assistant Professor of American Studies at The University of Hong Kong.

系統號:

P-005257

La Chine sur la scène française au XIXe siècle(十九世紀法國戲劇舞臺上的中國)

標題:

La Chine sur la scène française au XIXe siècle(十九世紀法國戲劇舞臺上的中國)

時間:

April, 2015

出版單位:

(法國)Rennes:Presses universitaires de Rennes

作者:

Shih-Lung Lo(羅仕龍)

報導者:

Presses universitaires de Rennes

內容簡介:

《十九世紀法國戲劇舞臺上的中國》一書討論的主題分為三大主軸:(1)法國劇作家以中國為主題的創作;(2)中國戲劇在法國的傳譯與改編;(3)中國藝人在法國的活動。藉由此三大項主題,分析討論中國在十九世紀法國劇場裡形象,以及時人關於中國的想像。

本書主要的創新之處,是以「十九世紀」的「戲劇」為研究對象。「戲劇」(theatre)一詞在歐洲語言裡的字源,本已有觀看之意。本書藉由戲劇文本與演出,分析觀眾所見所思的中國形象與想像。史料豐富,且多為前人著作未見。另一方面,本書著眼於中國由盛轉衰、西方帝國主義勃興的十九世紀。西方人從遙想中國到走進中國,而戲劇演出也隨觀眾認知而變;或添加新元素,或鞏固舊執念。本書從文學、時事、旅行等不同戲劇題材,探討中國形象與想像在此時代的變遷。

本書分析的年代集中在十九世紀下半葉中國門戶開放以後,輔以十九世紀上半葉的背景史料,以求勾勒出整個世紀的「中國」形象。全書根據中法關係的重要事件年代,分為三個章節。第一章為鴉片戰爭以後以迄英法聯軍之役爆發(1842-1860),第二章從英法聯軍之役以後,論及中法越南戰爭爆發前夕(1861-1880),第三章則從中法越南戰爭起到新世紀止(1881-1900)。在此歷史縱向的章節編排下,每章分述前揭三大主軸,敘事結構嚴謹,讀之條理分明。

本書是一本跨學科、跨領域、跨文化的著作,以劇場上的作品為研究主體,同時注意書寫的戲劇文本與實際舞臺演出。研究方法首重相關劇目的重建、檔案史料的考掘,以及報刊啟事與劇評的參照。書中附有劇目清單、中法大事暨戲劇發展對照年表,俾利讀者查詢。同時亦附有多張相關戲劇演出圖片(角色造型、舞臺、海報等),呼應本書的「想像」與「形象」主題,是一本兼具專業性與通俗性的研究著作。

本書探索過去較不為人所注意的史料,著重整體歷史的建構與鋪陳,而不僅侷限於個別文本的分析,由法國成立最早、規模最大的大學出版社雷恩大學出版社發行出版,並榮獲蔣經國國際學術交流基金會贊助。

系統號:

P-005238

The Rise of Political Intellectuals in Modern China: May Fourth Societies and the Roots of Mass-party Politics

標題:

The Rise of Political Intellectuals in Modern China: May Fourth Societies and the Roots of Mass-party Politics

時間:

March, 2015

出版單位:

New York: Oxford University Press

作者:

Shakhar Rahav

內容簡介:

The May Fourth movement (1915-1923) is widely considered a watershed in the history of modern China. This book is a social history of cultural and political radicals based in China's most important hinterland city at this pivotal time, Wuhan.

Current narratives of May Fourth focus on the ideological development of intellectuals in the seaboard metropoles of Beijing and Shanghai. And although scholars have pointed to the importance of the many cultural-political societies of the period, they have largely neglected to examine these associations, seeing them only as seedbeds of Chinese communism and its leaders, like Mao Zedong.

This book, by contrast, portrays the everyday life of May Fourth activists in Wuhan in cultural-political societies founded by local teacher and journalist Yun Daiying (1895-1931). The book examines the ways by which radical politics developed in hinterland urban centers, from there into a nation wide movement, which ultimately provided the basis for the emergence of mass political parties, namely the Nationalist Party (Guomindang) and the Chinese Communist Party (CCP).

The book's focus on organizations, everyday life, and social networks provides a novel interpretation of where mechanisms of historical change are located. The book also highlights the importance of print culture in the provinces. It demonstrates how provincial print-culture combined with small, local organizations to create a political movement. The vantage point of Wuhan demonstrates that May Fourth radicalism developed in a dialogue between the coastal metropoles of Beijing and Shanghai and hinterland urban centers.

The book therefore charts the way in which seeds of political change grew from individuals, through local organizations into a nation-wide movement, and finally into mass-party politics and subsequently revolution. The book thus connects everyday experiences of activists with the cultural-political ferment which gave rise to both the Chinese Communist party and the Nationalist Party.

About the Author

Shakhar Rahav is a lecturer in Asian Studies at the University of Haifa. He studied for his PhD at the University of California, Berkeley with Wen-hsin Yeh and Frederic Wakeman. His research explores the role of intellectuals in politics and society in modern China. His work has been published in Chinese, Hebrew, and in English in The China Quarterly, and Twentieth Century China.

系統號:

P-005226

Writing, Publishing, and Reading Local Gazetteers in Imperial China, 1100-1700

標題:

Writing, Publishing, and Reading Local Gazetteers in Imperial China, 1100-1700

時間:

March, 2015

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Joseph R. Dennis

內容簡介:

Introduction

I. Impetus to Compile

1. Government Initiatives to Compile Gazetteers

2. Local Initiatives to Compile Gazetteers

II. Production Process

3. Editorial Process

4. Publishing Gazetteers

5. Financing Gazetteers

III. Reading and Using Gazetteers

6. Target Audiences and Distribution

7. Reading and Using Gazetteers

Epilogue

系統號:

P-005232

Yangzhou, A Place in Literature: The Local in Chinese Cultural History

標題:

Yangzhou, A Place in Literature: The Local in Chinese Cultural History

時間:

January, 2015

出版單位:

Honolulu: University Of Hawaii Press

作者:

Edited by Roland Altenburger; Margaret B. Wan; Vibeke Børdahl

內容簡介:

One of the famous canal cities of the world and a former center of culture, trade, transportation, and fashion, the old town of Yangzhou evokes romantic bridges, beautiful courtesans, fine gardens, and eccentric painters. It is also remembered as a war-torn ruin after the Qing conquest and the Taiping Rebellion, and as a city in decline as trade shifted to seaports and railways. Yangzhou, A Place in Literature, the first anthology to center on a Chinese city and its local region, offers a wealth of literary, semi-literary, and oral texts representing social life over three hundred years of dramatic change between the seventeenth and twentieth centuries.

The selections in this volume represent a wide range of literary forms and styles, both elite and popular, with subjects ranging from literature, history, theater, and art to the history of architecture and gardening, and of material culture at large. Readers will come across rarely found details of everyday life, the sights, smells, and sounds of the lanes and teahouses, a world of taverns, pilgrimages, communal baths, fish markets, salt merchants, acting troupes, and food in one of the wealthiest cities of imperial China. Each text has an introductory essay and rich textual notes by an expert in the relevant field. The general introduction provides an in-depth discussion of the roles of the local in historical, cultural, literary, and linguistic terms, as mirrored by the wide range of translated sources collected in this volume. The selected texts are historically and intellectually important in their own right, but the volume greatly enhances their collective value by combining them, arranging them in historical sequence, and providing a dense network of cross-references that invite comparisons and reveal contrasts in style, form, focus, and topic.

With its compelling accounts of material culture, urban spaces, entertainment, and gender, Yangzhou, A Place in Literature will fascinate scholars and students alike by opening a window to the rich cultural history of Yangzhou. The volume can serve as a textbook for courses on traditional and modern Chinese literature, popular culture, the city, or social history. It will be of great interest to scholars of East Asian studies, as well as to those in a variety of comparative fields, such as urban studies, theater studies, and gender studies.

About the Editor

Roland Altenburger is professor of East Asian cultural history at the University of Wuerzburg, Germany.

Margaret B. Wan is associate professor of Chinese literature at the University of Utah.

Vibeke Børdahl is senior researcher at the Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen University.

系統號:

P-005283

Sound Rising from the Paper: Nineteenth-Century Martial Arts Fiction and the Chinese Acoustic Imagination

標題:

Sound Rising from the Paper: Nineteenth-Century Martial Arts Fiction and the Chinese Acoustic Imagination

時間:

November, 2014

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Paize Keulemans

內容簡介:

Chinese martial arts novels from the late nineteenth century are filled with a host of suggestive sounds. Characters cuss and curse in colorful dialect accents, vendor calls ring out from bustling marketplaces, and martial arts action scenes come to life with the loud clash of swords and the sounds of bodies colliding. What is the purpose of these sounds, and what is their history? In Sound Rising from the Paper, Paize Keulemans answers these questions by critically reexamining the relationship between martial arts novels published in the final decades of the nineteenth century and earlier storyteller manuscripts. He finds that by incorporating, imitating, and sometimes inventing storyteller sounds, these novels turned the text from a silent object into a lively simulacrum of festival atmosphere, thereby transforming the solitary act of reading into the communal sharing of an oral performance. By focusing on the role sound played in late nineteenth-century martial arts fiction, Keulemans offers alternatives to the visual models that have dominated our approach to the study of print culture, the commercialization of textual production, and the construction of the modern reading subject.

About the Author

Paize Keulemans is Assistant Professor of East Asian Studies at Princeton University.

系統號:

P-005234

Negotiated Power: The State, Elites, and Local Governance in Twelfth- to Fourteenth-Century China

標題:

Negotiated Power: The State, Elites, and Local Governance in Twelfth- to Fourteenth-Century China

時間:

September, 2014

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Sukhee Lee

內容簡介:

The internal dynamics driving the relationship between the state and local society during the Southern Song and Yuan dynasties has both captivated and baffled scholars. In this book, Sukhee Lee posits an alternative understanding of the relationship between the state and social elites in the middle period of Chinese imperial history. Directly challenging the assumption of a zero-sum competition between the power of the state and that of local elites, Negotiated Power shows in vivid detail how state power and local elite interests were mutually constitutive and reinforcing. It was precisely the connectedness of social elites to the state, as well as the presence of the state in local life, that was essential to the rise of a self-conscious local elite society during this period. In probing the historical trajectory of Mingzhou prefecture (today’s Ningbo), Lee makes extensive use of local gazetteers from the Southern Song and the Yuan dynasties, and the abundant literary collections that still survive from this area, including some 280 epitaphs written for Mingzhou people of the time.

About the Author

Sukhee Lee is Assistant Professor in the Department of History at Rutgers University–New Brunswick.

系統號:

P-005233