標題

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第85本第3分

- 中央研究院近代史研究所集刊第85期

- 東吳哲學學報第30期

- 漢學研究第32卷第3期

- 中興史學第16期

- 國立政治大學哲學學報第32期

- 中山人文學報第37期

- 中華佛學學報第27期

- 華岡哲學學報第6期

- 戲劇學刊第19期

- 臺北市立動物園百年史

- 臺灣中生代詩人兩岸論

- 島田謹二──華麗島文學的體驗與解讀

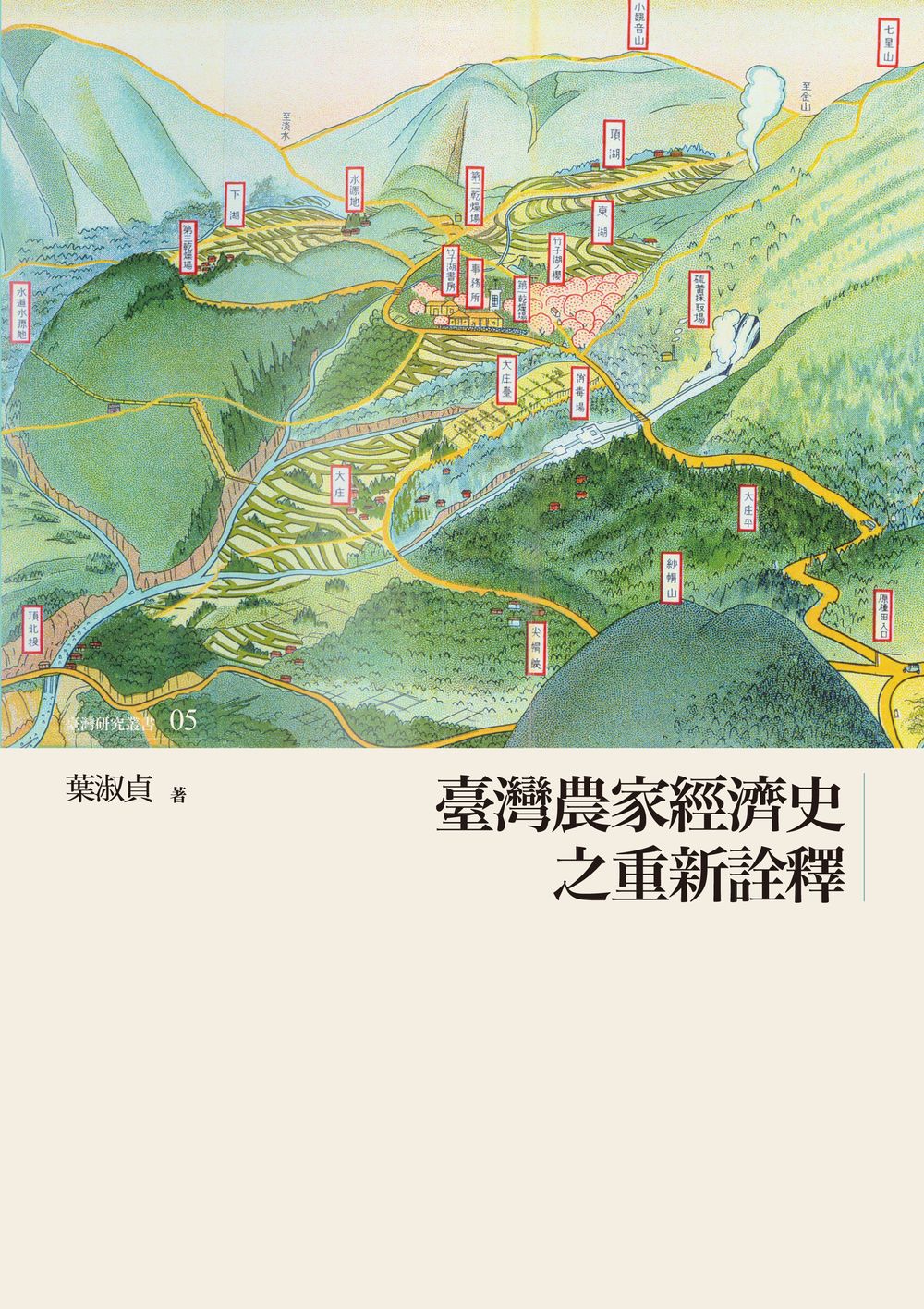

- 臺灣農家經濟史之重新詮釋

- 梁秉鈞五十年詩選(一套兩冊)

- 記憶與認同:金門婦女隊員出操的回顧

- 文化與文創

- 邁向第二代本土研究

- 中國社會史

- 錢賓四先生與現代中國學術

- 現代中國的思想與人物

- 戰火下的詩情──抗日戰爭時期戴望舒在港的文學翻譯

- 晚清士人的西學閱讀史

- 中國,從天下到民族國家

- 見風轉舵:清代前期沿海的水師與戰船

- 西學驅動與本土需求:民國時期「文化學」學科建構研究

- 中國近代民間組織與國家

- 清代揚州鹽商的詩酒風流

- 日本殖民統治與東北農民生活(1931~1945年)

- 日中古代都城と中世都市平泉

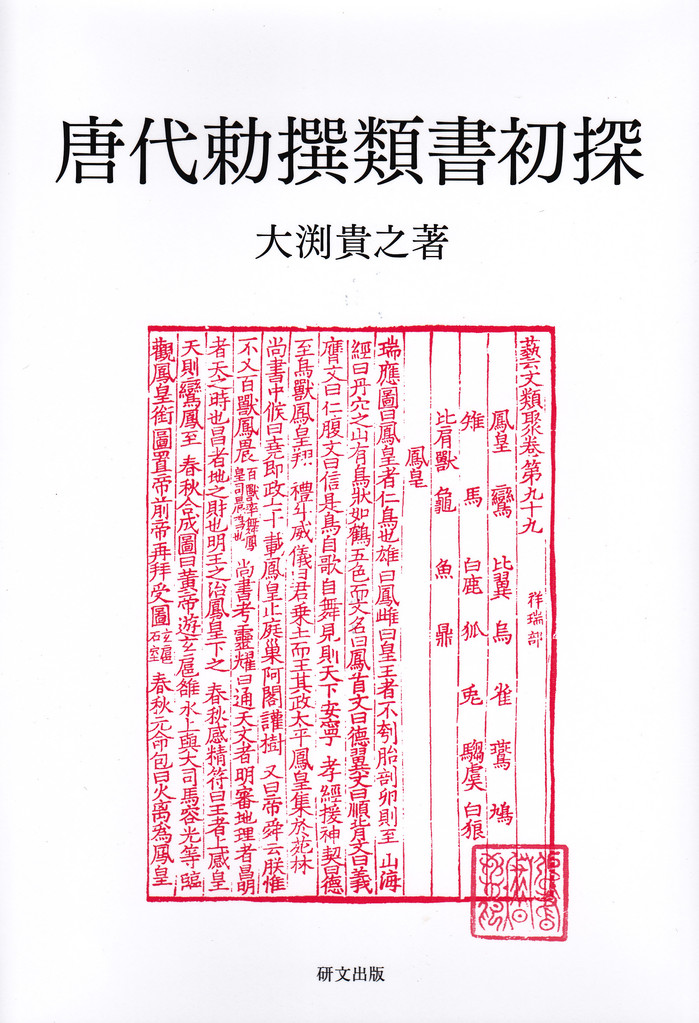

- 唐代勅撰類書初探

- 韓国古代木簡の研究

- マンチュリア史研究——「満洲」六〇〇年の社会変容

- 唐宋変革期の国家と社会

- 日中関係なにが問題か:1972年体制の再検証

- 古代韓国のギリシャ渦文と月支国

- 天主教の原像:明末清初期中国天主教史研究

- 中国思想の理想と現実

- 宋代民事法の世界

- アジア主義思想と現代

- The Stranger and the Chinese Moral Imagination

- Strategy in Asia: The Past, Present, and Future of Regional Security

- Chinese Lesbian Cinema: Mirror Rubbing, Lala, and Les

- Neither Donkey nor Horse: Medicine in the Struggle over China's Modernity

- Tales of Futures Past: Anticipation and the Ends of Literature in Contemporary China

- Mirage(蜃樓志)

中央研究院歷史語言研究所集刊第85本第3分

中央研究院近代史研究所集刊第85期

標題:

中央研究院近代史研究所集刊第85期

時間:

2014年9月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

內容簡介:

【論文】

雍正時期江浙風暴潮與政府應對(陳亞平)

清末石印的興起與上海日本畫譜類書籍的流通:以《點石齋叢畫》為中心(賴毓芝)

何謂天演?嚴復「天演之學」的內涵與意義(黃克武)

晚清上海藥商的廣告造假現象探析(張仲民)

【書評】

陳維新,《清代對俄外交禮儀體制及藩屬歸屬交涉(1644-1861)》(尤淑君)

Gloria Davies, Lu Xun’s Revolution: Writing in a Time of Violence(段煉)

笹川裕史、奧村哲,《銃後の中国社会:日中戦争下の総動員と農村》(王超然)

系統號:

P-004187

東吳哲學學報第30期

漢學研究第32卷第3期

標題:

漢學研究第32卷第3期

時間:

2014年9月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

【專論】

漢儒三代質文論脈絡考察(彭美玲)

鄭玄《尚書》曆譜與周初年代學研究(陳殿)

《數》、《筭數書》和《九章筭術》中一類楔形體硏究——兼論中國早期求積算法的某些特點(鄒大海)

頓悟與漸修——謝靈運〈辨宗論〉重探(周大興)

關於《文選》哀策問題及其文體特色(何維剛)

平安朝和漢文學對《世說新語》之受容(劉家幸)

使秦、挾秦與刺秦——從1942年「易水送別圖題詠」論汪精衛晚年的烈士情結(劉威志)

雅瑤粵語完全丟失唇塞音聲母的背後成因(彭心怡)

【問題與討論】

上博八〈子道餓〉新探(黃羽璿)

利瑪竇《萬國二圜圖》與馮應京印 “doi mappamondi piccoli”考(徐光臺)

【書評】

評夫馬進著,伍躍譯,《朝鮮燕行使與朝鮮通信使:使節視野中的中國、日本》(秦麗)

評Gang Zhao(趙剛), The Qing Opening to the Ocean: Chinese Maritime Policies, 1684-1757(何漢威)

評Wensheng Wang(王文生), White Lotus Rebels and South China Pirates: Crisis and Reform in the Qing Empire(劉錚雲)

系統號:

P-004342

中興史學第16期

標題:

中興史學第16期

時間:

2014年8月

出版單位:

臺中:國立中興大學歷史學系

內容簡介:

道光《彰化縣志》與 戰後《彰化縣志稿》之比較(劉育嘉)

解嚴前後臺灣母語運動的發起(蔡明賢)

百年變遷──美國檀香山華埠的今昔(呂萍芳)

美國冷戰時期的東亞外交策略──以1958年臺海危機為例(林瑋禾)

美國華人餐飲業的發展及其面臨的挑戰(2002-2012)(江炬慧)

美國糧援對臺灣飲食文化之影響(1955-1965)(孫鼎之)

女人可以治國嗎?──16世紀不列顛女性統治之辯書評(楊若暉)

評介呂世浩《從《史記》到《漢書》──轉折過程與歷史意義》(徐義法)

評蔣竹山著《當代史學研究的趨勢、方法與實踐:從新文化史到全球史》(姜韋良)。

系統號:

P-004309

國立政治大學哲學學報第32期

中山人文學報第37期

標題:

中山人文學報第37期

時間:

2014年7月

出版單位:

高雄:國立中山大學文學院

內容簡介:

以文本生成學方法研究具多語能力的作家(Olga ANOKHINA)

文本生成及哲學性分析:探討尼采的一個標題(Paolo D’IORIO)

寫在邊緣:手稿(Daniel FERRER)

「花心動」:周夢蝶〈賦格〉手稿初探(易鵬)

修改的不可能性:王文興手稿中的刪除、修改和添加(Sandrine MARCHAND)

多語書寫、翻譯與想像:王禎和手稿初探(Gwennael GAFFRIC)

藏鋒的童話:顧城寓言故事詩手稿中尾段結構的遮蔽修辭(解昆樺)

初探侯俊明藝術作品中的文本生成歷程(許綺玲)

系統號:

P-004297

中華佛學學報第27期

標題:

中華佛學學報第27期

時間:

2014年7月

出版單位:

臺北:中華佛學研究所

內容簡介:

The Scripture on Saving and Protecting Body and Life: An Introduction and Translation (Bryan Lowe)

A Buddhist Critique of Scientism (Erik Hammerstrom)

The Chinese Buddhist Cultus: Common Public Rituals in PRC Monasteries Today (Douglas Gildow)

Realization through Hearing in Chan Literature (Venerable Guo Jing)

A Study of the Concept of Jieti: “The Essence of the Precepts” in Daoxuan's (596-667) Vinaya Commentaries (Thomas Newhall)

系統號:

P-004271

華岡哲學學報第6期

戲劇學刊第19期

標題:

戲劇學刊第19期

時間:

2014年1月

出版單位:

臺北:國立臺北藝術大學戲劇學院

內容簡介:

【論文】

「孤島」時期上海跨劇種的互動關係─兩種《明末遺恨》及「改良」之口號(田村容子)

二十世紀初期京劇淨行演員及其唱腔研究:以《牧虎關》、《御果園》為例(李元皓)

失控的空間還是另類的觀演經驗?——談2012新北市國際環境藝術節《五虎崗奇幻之旅》的展演觀察(李宜樺)

電視歌仔戲的形成與式微——以製播技術與商業模式為主的探討(王亞維)

重返都柏林:再思愛爾蘭劇場(高維泓)

新世代的法國戲劇導演:挑戰與突破(楊莉莉)

平田Oriza的現代口語戲劇理論與機器人劇場(林宗德、尤苡人)

【劇本】

新天使(陳建成)

系統號:

P-004306

臺北市立動物園百年史

標題:

臺北市立動物園百年史

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北市立動物園

作者:

徐聖凱 撰述

報導者:

徐聖凱

內容簡介:

第壹篇 日治時期的圓山動物園(1914-1945)

第一章 圓山動物園的誕生

動物園出現以前:圖像、標本、小型飼育場與巡迴藝人

苗圃的「臺北動物園」與本土動物

日本巡迴動物園帶來珍禽異獸

誕生於圓山公園的民營圓山動物園

收購官營:整修擴張與正式開園

第二章 臺灣最早的動物園

組織規制及遊客管理辦法

設施與遊園地圖

動物的繁殖、醫療、脫逃與製成標本

對外的動物交流

第三章 動物離我們很近:1930年代娛樂性質的強化

夜間開園、慰靈祭與動物表演

作為市民休憩的「聖域」

作為藝文創作與想像力的來源

第四章 第二次世界大戰的衝擊

戰爭與動物園

處死猛獸及大型動物

第貳篇 戰後的圓山動物園(1945-1986)

第五章 困境中重生:由動物表演建立人聲鼎沸的樂園

重建與動物表演

從延續中緩步更新的舊園

第六章 四大功能的萌芽:1970年代轉向制度化與現代化

老園的沉痾

現代化轉折

教育活動起步:國內最早的社教機構志工團隊

研究及保育觀念的初生

動物醫療及國際交流的發韌

第七章 搬家總動員

籌遷木柵

告別圓山

第參篇 現代化的木柵動物園(1986-2014)

第八章 走入國際

成長的十年

晉身世界級的大動物園

第九章 建立動物園的價值

以保育教育為核心的生態教育

成為國際聯合保育工作網的一員

動物為人,人為動物

傳遞溫馨和諧的訊息

第十章 未來:沒有完工的一天

總結:臺北市立動物園一世紀的變遷

系統號:

P-004283

臺灣中生代詩人兩岸論

標題:

臺灣中生代詩人兩岸論

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:秀威資訊科技公司

作者:

傅天虹、白靈 合編

內容簡介:

兩岸論,讓臺灣中生代攀上奇萊――本書卷前小語(張默)

卷一 臺灣學者論中生代

小詩含藏蓄存的敘事能量︰以焦桐詩的 木質特性為研究中心(蕭蕭)

瞬間生滅的意象美學:簡政珍論(鄭慧如)

潛藏的美麗――從陳育虹小詩的隱喻到詩集《索隱》中的「月亮」(李翠瑛)

淺論陳黎俳句詩的跨語際實踐(陳正芳)

從媒介轉換論白靈的詩(鄭慧如)

試論嚴忠政詩中的敘事人稱(陳政彥)

手套與愛與戀人絮語――渡也《手套與愛》的「符號――情感――身體」結構意欲(解昆樺)

有框與無框――杜十三的跨領域實踐及其 小詩例證(白靈)

卷二 大陸學者論中生代

給他光,於是他有了詩――論向陽的燈光詩思(朱壽桐)

現代與現在,和解與對抗――鴻鴻現代詩寫作倫理考察(王珂)

臺灣「中生代」的「新品種」――論陳義芝詩歌的藝術特質(羅小鳳)

李進文詩歌的現世情懷與終極關切(胡西宛)

與孤獨一起對刺――羅智成詩歌論(孫金燕/沈奇)

陳克華,一個「敗德」的身體測繪學家(趙思運)

天河中的「秋刀魚」――論中生代女詩人馮青的女性歷史觀(傅天虹)

系統號:

P-004186

島田謹二──華麗島文學的體驗與解讀

標題:

島田謹二──華麗島文學的體驗與解讀

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

橋本恭子 著,李文卿、涂翠花 譯

內容簡介:

第一章 來臺之前

一、童年、青少年時代

二、東京外國語學校時代

三、米澤高等工業學校及仙臺第二中學時代

四、東北帝國大學時代

第二章 職場:臺北帝國大學與臺北高等學校時期

一、殖民地的帝國大學

二、教師們

三、上司與同事

四、學生們――新垣宏一、中村忠行、黃得時

第三章 學問:法蘭西派英國文學研究延伸到比較文學之路

一、法蘭西派英國文學研究

二、比較文學研究

第四章 臺灣的文藝運動與《華麗島文學志》

一、《華麗島文學志》誕生的主因

二、外地文學的課題

三、鄉愁

第五章 太平洋戰爭下的島田謹二

一、太平洋戰爭下的島田謹二

二、對女性文學的關心

三、前往香港

終章

系統號:

P-004229

臺灣農家經濟史之重新詮釋

標題:

臺灣農家經濟史之重新詮釋

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

葉淑貞 著

內容簡介:

第一章 緒論

1. 臺灣經濟史的解釋觀點

2. 歷史解釋的分歧

3. 本書的主旨與架構

第一部分 概論

第二章 臺灣「新經濟史」研究的新局面

1. 前言

2. 新經濟史的開創與發展

3. 經濟學家對傳統臺灣經濟史研究的反省

4. 經濟學家為臺灣經濟史開拓的新研究領域

5. 資料整理的新局面

6. 小結

第二部分 農家經濟狀況的變遷

第三章 農家所得水準之變遷

1. 前言

2. 資料來源及處理

3. 所得水準的變遷

4. 可支配所得之重新推估

5. 農業經營費對可支配所得的影響

6. 每甲土地收入對可支配所得的影響

7. 景氣波動對農家所得之影響

8. 政府對農家所得的影響

9. 可支配所得影響因素的迴歸分析

10. 小結

第四章 農家儲蓄及消費水準之變遷

1. 前言

2. 相關文獻、定義及資料

3. 儲蓄及消費的變動

4. 儲蓄及消費的影響因素

5. 糧食消費結構的變遷及其影響因素

6. 恩格爾係數及所得彈性

7. 小結

第三部分 市場與農家經濟

第五章 農家商業化程度的變遷

1. 前言

2. 商業化的意義、衡量指標與資料來源

3. 商業化程度的變遷

4. 主作不同對農家商業化程度的影響

5. 農業技術變革對商業化程度的影響

6. 政府政策對農家商業化程度的影響

7. 小結

第六章 蓬萊種稻作普及之因素

1. 前言

2. 蓬萊米快速普及

3. 技術型態的比較

4. 蓬萊米與在來米產出與利潤之比較

5. 蓬萊米優勢力量的根源

6. 小結

第七章 結論

系統號:

P-004230

梁秉鈞五十年詩選(一套兩冊)

標題:

梁秉鈞五十年詩選(一套兩冊)

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

梁秉鈞 著

內容簡介:

梁秉鈞(1949-2013),筆名也斯,香港重要詩人、作家、學者、文化人。「也、斯」均為虛字,取名也斯,因為欣賞「也、斯」二字不受單一意義規範,也不受任一種學說或預設思想所限,似乎縹緲不可捉摸,卻更凸顯出梁秉鈞不受任何媒介拘束,從文字、攝影、戲劇等不同面向建構出他獨特的生命情懷。在他跨界探索的前衛性格中,卻每每回到對香港深厚情感的底蘊與反思,使得他在遊歷世界各地,遍嚐新味道,發現新事物、人物與見解時,均迴游到香港――他心所繫之處。

梁秉鈞長期以詩歌創作與跨藝術媒體對話,與攝影師、視覺藝術家、設計師、音樂家及舞蹈家的不同合作計畫中,將他的生命與美學,文學跨界的各種可能性擴展至極致――以他寬厚的包容、溫文而有力的靜靜吶喊,喚起了人心底活潑潑的生命。

本書為梁秉鈞親選逾五十年之詩作,由青年期的「青果」至成熟期的「頌詩」,十四個主題依創作年份排序,讀者可追索出詩人語言文字不斷提升的自覺軌跡,他對人世歷史與距離╱自我時態與空間的即視感、對生命關懷的基調,更可體味他樸質與堅實的個性,跟隨他懷著希望,「重新細細咀嚼這個世界」。

系統號:

P-004231

記憶與認同:金門婦女隊員出操的回顧

標題:

記憶與認同:金門婦女隊員出操的回顧

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:秀威資訊科技公司

作者:

呂靜怡 著

內容簡介:

序文

前言

第一章 緒論

第一節 「出操」的意涵

第二節 田野描述

第三節 研究對象

第四節 研究方法

第五節 章節安排

第二章 文獻探討

第一節 金門婦女特色

第二節 理論回顧

第三章 金門婦女隊員的生命故事

第一節 參加一般出操的婦女隊員

第二節 特殊職務的婦女隊員

第三節 躲避出操的婦女隊員

第四節 參加國慶閱兵的婦女隊員

第五節 生命史述說的意義

第四章 「出操」的特性

第一節 出操作為一個儀式

第二節 出操的規訓與影響

第三節 出操與「家」的關聯

結論

第五章 述說、記憶、認同

第一節 述說

第二節 記憶

第三節 認同

結論

系統號:

P-004241

文化與文創

標題:

文化與文創

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

漢寶德 著

內容簡介:

第一章 以設計型思考分析文創

「文創」模糊了「產業」

先說清楚什麼是「文化」

狹義的文化

廣義的文化

第二章 初識文創

文化大眾化與文化產業的關係

不是文化產業化,而是藝術創意產業化

建立在多元價值上的新奇體驗

政府該扮演什麼角色

第三章 誤解文創

文化活動不等於文創產業

文創的定義必須加以緊縮

經濟與精神的雙重提升

第四章 文創產業的三種類型

我們一直在打糊塗仗

保守或進步都行得通

精緻文化類

大眾文化類

設計文化類

第五章 文創產業的基本動力

感官的需求

變動下的社會需求

藝術市場不屬於創意產業

普遍的審美品味取代少數的地位象徵

美感範疇急速擴大

大眾文化的動力:感動與刺激

本土文化的動力:古風與鄉愁

生活文化的動力:利便與新奇

第六章 怎樣推動文創產業

形式與實質的落差

產、官、學三元結構

學界的角色:投入研究尋覓國際優勢

影視

設計

表演藝術

視覺藝術

第七章 文創發展的窒礙

分析產業價值鏈

創意與商業投資的關係

通俗化創意與銷售創意:通往成功的關鍵

第八章 文化產業化與產業文化化

產業文化化

文化產業化

文化產業化的發展步驟

第九章 博物館與文創

博物館類型與產業價值的關係

科學類型是文創產業的重點

第十章 文創的核心

設計與創意之間

以建築為例

生活娛樂化

工藝產業與設計

系統號:

P-004242

邁向第二代本土研究

標題:

邁向第二代本土研究

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:臺灣商務印書館

作者:

汪琪 著

內容簡介:

多年來,華人學界對於本土人文社會科學研究的反省與批評始終不斷;「理論上盲目追隨西方」、與「實務上疏離本土需求」是兩個經常被提出來的缺失。許多人認為「本土化程度不足」是問題的關鍵。然而就像是慶典的煙火,「本土化」議題雖然不時出現、卻也不曾帶來根本的改變。截至目前為止,本土化的終極目標為與途徑為何?甚至何謂「本土化」都仍然沒有定論。問題的癥結在哪裡?

過去討論本土化,大多限制在研究過程本身,例如研究主題、觀察與分析角度是否貼近本土、文獻探討是否涵蓋本土論述等。然而本土化所牽涉的並不僅只是研究執行層面的問題;更重要的是隱藏在執行面背後的、思考方式與歷史文化所造成的典範衝突。

本書因此採取更宏觀的角度,在典範衝突之下找尋可能兼顧「立足本土」與「國際對話」的方案。論述由解析「本土化」概念的意涵開始,進而深入歷史文化脈絡,由社會科學的特質、西學引入中國的時代背景、以及華人治學與歐洲思辯傳統等三方面,分析影響今天本土學術表現的關鍵因素。在剖析各種本土化取徑的優劣之後,並提出以達成「共通性」來取代社會科學所追求的「共同性」為目標的學術發展策略。

作者簡介

汪琪,政治大學傳播學院終身榮譽講座教授。取得博士學位後,曾在美國東西文化中心傳播研究所擔任研究員。1982年回到臺灣,先後擔任政治大學新聞系教授、系主任,中正大學電訊傳播研究所教授、所長、社會科學院院長,交通大學傳播研究所講座教授。2002年赴香港擔任香港浸會大學傳理學院講座教授、院長,2006年回到政治大學擔任傳播學院講座教授、以及新加坡南洋理工學院黃金輝傳播與訊息學院黃金輝講座教授(客座),2010年退休。

作者的研究興趣主要在文化與傳播,近年則聚焦於社會科學本土化議題,並以此為主題發表多種中英文著作,包括2011年編輯出版的英文專書《傳播研究去西方化》(Routledge出版)以及《亞洲傳播學刊》專刊 等。她曾經多次獲得學術殊榮,包括國科會「傑出研究獎」、「亞洲傳播獎」(AMIC, Asian Communication Award),與「星雲新聞傳播教育貢獻獎」。

系統號:

P-004243

中國社會史

標題:

中國社會史

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

梁庚堯 編著

內容簡介:

第一講 早期農村的發展與國家的形成

第二講 封建社會秩序及其解體

第三講 士人階層的興起與士族的形成

第四講 道教的社會根源

第五講 土地私有制度的曲折發展

第六講 古代城市的性質

第七講 人口的大變動與市場的萎縮

第八講 門第社會勢力的形成與衰落

第九講 身分制度的盛行

第十講 均田法的演變與破壞

第十一講 佛教社會力量的發展與限制

第十二講 南北社會中心的轉移

第十三講 科舉社會的成立與逆轉

第十四講 茶鹽專賣制度的成立與私販的猖獗

第十五講 宋元的土地分配與租佃制度

第十六講 宋元城市社會的興盛

第十七講 宋元的工商組織與工商資本

第十八講 新家族制的形成與發展

第十九講 社會福利與互助

第二十講 身分制度的復興

第二十一講 祕密宗教團體的活動

第二十二講 明清士紳的社會地位

第二十三講 明清租佃制度的演變

第二十四講 明清的工商活動與商人地位

第二十五講 祕密會黨的活躍

第二十六講 近代中國的社會變遷

系統號:

P-004244

錢賓四先生與現代中國學術

標題:

錢賓四先生與現代中國學術

時間:

2014年10月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

戴景賢 著

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

內容簡介

作者自高中時代起,即師事國學大師名史學家錢穆先生,先後逾二十年。本書匯集其所撰有關錢穆先生與現代中國學術關係之論文,共七篇。其所論述之項目,包括:錢先生所處之時代與當時之學術環境,錢先生所企圖解答之學術議題及其主要工作,錢先生「價值思惟」之根源及對此可有之哲學解釋,錢先生之學術觀念及其所顯示之學術史意義。作者對於下列議題,亦皆有極精闢之分析:如錢先生所提出之「中國文化特質說」之來歷與其思惟架構、錢先生之「義理形態觀」與其對三教之分疏、 錢先生詮釋中國學術史之基本角度與其研究重點、錢先生對於「經學」、「理學」、「儒學」所設定之義界及對其發展應如何「斷代」之觀點、錢先生對於人類生存條件及歷史構成之理解、錢先生對於社會形成之結構因素、功能因素與精神基礎之基本分析、 錢先生對於民族與文化關係之說明、錢先生對於歷史目標與進程之看法、錢先生研究歷史之雙重角度與其形成之來源、錢先生有關歷史發展之「主體性建構」之設論、錢先生「史學系統」之完成與其史學工作、錢先生所形塑之學術風格與其啟示意義等。

本書不僅係研究錢穆學術思想前所未有之專論,亦是研究民國學術史一極具參考價值之力作。

作者簡介

戴景賢,字嘉佑,祖籍安徽合肥,自高中時代起,即師事國學大師、著名史學家錢穆,前後逾二十載。一九八二年畢業於臺灣大學中國文學研究所博士班,獲國家文學博士學位。自同年起,任教於高雄中山大學中國文學系迄今,並曾擔任該系教授兼主任。耶魯大學東亞語文系、中央研究院中國文哲研究所、香港中文大學訪問學者。研究領域涵括學術史、思想史、美學、文學批評與中西思想比較。眾多著作,編輯為《程學閣著作集》,陸續由本社出版。

系統號:

P-004290

現代中國的思想與人物

戰火下的詩情──抗日戰爭時期戴望舒在港的文學翻譯

標題:

戰火下的詩情──抗日戰爭時期戴望舒在港的文學翻譯

時間:

2014年9月

出版單位:

香港:商務印書館

作者:

鄺可怡 編校

內容簡介:

導言:戴望舒香港時期的文學翻譯(1938-1949)

第一部份 《希望》(選譯)

希望•第一部

詩情的幻覺 /〔法〕馬爾洛著、江思譯

火的戰士──「希望」片斷之一 /〔法〕馬爾洛著、戴望舒譯

反攻 ──「希望」片斷之一 /〔法〕馬爾洛著、戴望舒譯

死刑判決 /〔法〕馬爾洛著、戴望舒譯

烏拿木諾的悲劇 /〔法〕馬爾洛著、江思譯

克西美奈思上校 /〔法〕馬爾洛著、戴望舒譯

第二部份 「詩情」小說選譯

賽納河的無名女 /〔法〕許拜維艾爾著、戴望舒譯

六日競賽之夜 /〔法〕穆朗著、戴望舒譯

淑女化狐記 /〔英〕加奈特著、戴望舒

第三部份 《希望》、《鄙棄的日子》(選譯)

青空的戰士──「希望」的插曲 /〔法〕A.馬爾洛著、施蟄存譯

鄙棄的日子 /〔法〕馬爾洛著、施蟄存譯

系統號:

P-004289

晚清士人的西學閱讀史

標題:

晚清士人的西學閱讀史

時間:

2014年9月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

潘光哲 著

內容簡介:

《晚清士人的西學閱讀史(1833~1898)》 本書是漢語世界的第一部閱讀史專著。作者以具體的個案,「濃描細寫」晚清士人尋覓接受「西學」的讀書歷程。在西力東漸的大背景下,有心知悉世事時局的晚清士人,開展追求「世界知識」的事業,追索與「西學」相關的書報,猶如進入一方積蘊豐富的「知識倉庫」。士人的閱讀實踐,從此大有改變。然而,士人讀書世界的變化擴展,往往遭遇「書本地理學」的障礙;意欲建立「讀書秩序」的努力,又承受既存價值系統的挑戰反擊。閱讀致知的理由,更與士人的功名之路息息相關,自然和「文化市場」的運作邏輯脫離不了關係。本書以閱讀史取向而描摹展示的圖像,不僅扭轉了既存的歷史成見,更為如何認識理解晚清中國的歷史世界,提供了另一個思考方向。

系統號:

P-004319

中國,從天下到民族國家

標題:

中國,從天下到民族國家

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

王柯 著

內容簡介:

1 三重的天下─中國多民族統一國家思想的起源

2 文明論的華夷觀──中國民族思想的起源

3 萬里長城的內外──成立時期的中華帝國與夷狄

4 分治與同化──五胡十六國時代胡人政權的中華王朝思想

5 多重的帝國和多元的帝國──唐、遼、元的國家與民族

6 大一統帝國的連續性與非連續性──元、明、清的土司制度

7 在中華與「烏瑪」之間──藩部體制與維吾爾社會統治體系

8 國際政治背景下的新疆建省──多民族近代國家建設的嘗試

9 構築「中華民族國家」──西方國民國家理論在近代中國的實踐

10 從「民族自決」到「民族自治」──中國共產黨民族政策的誕生

結語 民族與國家──中國多民族統一國家思想的系譜

系統號:

P-004233

見風轉舵:清代前期沿海的水師與戰船

西學驅動與本土需求:民國時期「文化學」學科建構研究

中國近代民間組織與國家

標題:

中國近代民間組織與國家

時間:

2014年9月

出版單位:

北京:社會科學文獻出版社

作者:

徐秀麗、鄭成林 合編

內容簡介:

【國家與社會】

南京國民政府時期的政治國家與民間組織(徐秀麗)

黨治體制下的社團衝突與社團管理——以1934年蘇州彈詞男女拼檔糾紛案為例(許冠亭)

中國太平洋國際學會與國民政府——以抗戰時期為中心的考察(張靜)

民眾教育館與基層政權建設——以1928—1937年江蘇省為中心(朱煜)

清中後期政府對會館監管的加強(王日根)

【商會和同業公會】

1920年代商會法的修訂及其影響(朱英)

政爭、權爭與派系之爭:上海商總聯會分裂原因初探(彭南生)

論民國上海同業公會的「政治行為」(樊衛國)

民初蘇滬商會的「加稅裁釐」訴求(楊中華、王翔)

義利之間:蘇州商會與慈善公益事業(1905—1930)(曾桂林)

合作與制衡:民國前期哈爾濱商會與政府關係探微(曲廣華、李興龍)

近代中國金融業同業組織的早期形態及發展演變述論(劉俊峰)

上海銀行公會與1920年代北京政府內債整理(鄭成林、劉傑)

【職業團體及其他】

學科、學會與學術:中國現代學術共同體之建構(左玉河)

自律與他律:上海醫師公會與醫療廣告的規範(尹倩)

「苦力幫」組織:近代天津腳行探析(李金錚、咸樹娜)

國共政爭與國民黨上海護工隊的興亡(周斌)

戰後臺灣四健會:美國農村青少年組織在臺灣的移植與發展(程朝云)

近代外交的「通信變革」:清末民初國際宣傳政策形成之考察(馬建標)

「親和民眾」與「改進社會」:1942年第一次全國社會行政會議述論(魏文享)

清末社倉經首選任與鄉村社會——以四川新津縣社濟倉為例(李德英、馮帆)

大眾文化與近代中國城市史的書寫(任放)

系統號:

P-004251

清代揚州鹽商的詩酒風流

日本殖民統治與東北農民生活(1931~1945年)

日中古代都城と中世都市平泉

唐代勅撰類書初探

標題:

唐代勅撰類書初探

時間:

2014年10月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

大渕貴之 著

內容簡介:

序論

類書について/類書研究概観/本書の研究対象と目的/本書の構成

第一章 唐代勅撰類書の中核概念――『藝文類聚』と『群書治要』を手がかりとして

第二章 類書勅撰の政治的意義――『藝文類聚』編纂を例として

第三章 唐代類書に見える避諱の影響――『藝文類聚』における部立て改変を中心に

第四章 『藝文類聚』本文批判の一指標――一詩文一部立ての原則について

第五章 南宋出版時における『藝文類聚』の条文修補――『初学記』条文による補綴の例

第六章 伝承過程における『白氏六帖』の部立て増修――『藝文類聚』『初学記』による山部門目の増修を中心として

第七章 『白氏六帖』と白居易の判――勅輯説に符号する収載対偶群

結論

系統號:

P-004217

韓国古代木簡の研究

標題:

韓国古代木簡の研究

時間:

2014年10月

出版單位:

東京:吉川弘文館

作者:

橋本繁 著

內容簡介:

序章 研究史と研究の方法

Ⅰ 咸安・城山山城木簡(城山山城木簡のフィールド調査〈基礎資料の共有化/共同調査の成果〉

城山山城木簡の製作技法〈木簡の製作技法/使用痕〉

城山山城木簡と六世紀新羅の地方支配〈木簡製作地の研究史/記載様式からみた地域ごとの特徴/筆跡からみた村ごとの特徴/郡における木簡の製作者〉

付章1 研究動向〈新出木簡の特徴/近年の研究動向/資料1 咸安・城山山城木簡釈文/資料2 分類表〉以下細目略)

Ⅱ 『論語』木簡(朝鮮半島出土『論語』木簡と新羅の儒教受容/東アジアにおける文字文化の伝播/付章 「視覚木簡」としての『論語』木簡)

Ⅲ その他の木簡(慶州・雁鴨池木簡と新羅の内廷/近年出土の木簡)

終章 古代東アジアにおける文字文化の広がり

系統號:

P-004312

マンチュリア史研究——「満洲」六〇〇年の社会変容

標題:

マンチュリア史研究——「満洲」六〇〇年の社会変容

時間:

2014年10月

出版單位:

東京:吉川弘文館

作者:

塚瀬進 著

內容簡介:

序章 本書の目的

Ⅰ マンチュリア史研究の軌跡

第一章 「満洲」に関する諸見解

一 日本での研究

二 中国での研究

三 地名への転化

第二章 マンチュリア史研究の成果と問題点

はじめに

一 戦前のマンチュリア史研究

二 マンチュリアでおこなわれた調査研究

三 敗戦後のマンチュリア史研究

四 中国におけるマンチュリア史研究

五 近年における新たな研究動向

おわりに

Ⅱ 元末から清まで

第一章 元末・明朝前期の社会変容

はじめに

一 元朝統治下のマンチュリア

二 紅巾の乱から洪武末年まで

三 永楽帝のマンチュリア政策

おわりに

第二章 明代中期・後期の社会変容

はじめに

一 正統〜成化年間の社会変容

二 弘治〜嘉靖年間の社会変容

三 ヌルハチ臺頭前後の社会変容

おわりに

第三章 旗民制による清朝のマンチュリア統治

はじめに

一 盛京での旗民制の形成

二 吉林、黒龍江での旗人統治機構の形成

三 旗民関係の調整

四 ロシアの動向

五 十九世紀中ごろ以降の社会変容

六 ロシア、朝鮮との関係変化

七 旗民制の崩壊と東三省の設置

おわりに

Ⅲ 清末から中華人民共和国の成立まで

第一章 清末・中華民国期、鉄道敷設による社会変容

はじめに

一 農業生産の変化

二 通商ルートの変化

三 金融状況の変化

おわりに

第二章 満洲国の政策と社会の反応

はじめに

一 工業化政策の推進とその影響

二 地方社会への行政力の浸透

三 商業統制と「中国人」の反応

四 農産物統制と社会の反応

おわりに

第三章 国共内戦期、中国共産党の財政経済政策と社会の反応

はじめに

一 東北解放区の形成と財政経済政策の変遷

二 対外貿易の動向

三 農業政策の特徴

四 商工業者への政策

おわりに

終章 マンチュリアでの社会変容

系統號:

P-004313

唐宋変革期の国家と社会

標題:

唐宋変革期の国家と社会

時間:

2014年9月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

栗原益男 著

內容簡介:

序章 安史の乱と藩鎮体制の展開

第一部 律令兵制の崩壊と在地社会

第一章 府兵制の崩壊と新兵種――前半期唐朝支配の崩壊に関する若干の考察をふくめて

第二章 彍騎について

第三章 長征健児制成立の前提

第二部 藩鎮の権力構造

第一章 唐五代の仮父子的結合の性格――主として藩帥的支配権力との関連において

第二章 唐末五代の仮父子的結合における姓名と年齢

第三章 鉄券授受現象からみた君臣関係について――唐朝・五代を中心として

第四章 君臣間における鉄券誓約の内容について――唐朝・五代を中心として

附章 「鉄券」補考

第三部 唐末五代の政治と社会

第一章 朱玫の乱

第二章 唐末の土豪的在地勢力について――四川の韋君靖の場合

第四部 律令制と東アジア世界

第一章 逸文からみた令についての若干の考察

第二章 曹魏の詔と令

第三章 七、八世紀の東アジア世界

附録

一 唐における律令制の変質

二 唐の衰亡

系統號:

P-004208

日中関係なにが問題か:1972年体制の再検証

標題:

日中関係なにが問題か:1972年体制の再検証

時間:

2014年9月

出版單位:

東京:岩波書店

作者:

高原明生等 合編

內容簡介:

私の体験した一九七〇年代の米日中関係(エズラ・ヴォーゲル)

一九七二年日中交渉再考(毛里和子)

近四〇年来の中国と日本(歩平)

角福戦争と日中国交正常化(井上正也)

日本の対中関係正常化の政治過程(王新生)

米中和解と日中関係(三船恵美)

中国の対日外交と一九七〇年代(章百家)

克服すべき一九七二年体制(徐顕芬)

臺湾から見た釣魚臺問題(林満紅)

中米接近と中日国交正常化(牛大勇)

日中国交正常化と「二つの中国」(平川幸子)

コメント(村田雄二郎、下斗米伸夫)

系統號:

P-004222

古代韓国のギリシャ渦文と月支国

標題:

古代韓国のギリシャ渦文と月支国

時間:

2014年9月

出版單位:

東京:明石書店

作者:

韓永大 著

內容簡介:

第1章 韓国美術と自然美

第2章 フェノロサと古代韓国美術

第3章 エッカルトとギリシャ古典美術

第4章 サマルカンド壁画と新羅使節図

第5章 新羅に伝えられた驚異の黄金文化

第6章 山字形金冠と西アジア文化

第7章 新羅のガラス容器は中央アジア系

第8章 北方アジアと新羅の積石木槨墓

第9章 新羅土器──北方文化の中の西方性

第10章 エトルリア土器と「酷似」の新羅土器

第11章 新羅装身具の中のターラント文化

第12章 伽耶・新羅の馬具──源流は鮮卑・三燕

第13章 ギリシャ渦文の韓からへの出現

第14章 西に消え、東の韓に現れた月支国

第15章 中央アジアに進出した鮮卑

第16章 「辰王」(魏書)から「辰韓王」(晋書)へ

第17章 おわりに──4~5世紀伽耶の大変動と月支国

系統號:

P-004248

天主教の原像:明末清初期中国天主教史研究

中国思想の理想と現実

宋代民事法の世界

アジア主義思想と現代

標題:

アジア主義思想と現代

時間:

2014年08月

出版單位:

東京:慶應義塾大学出版會

作者:

長谷川雄一 編著

內容簡介:

第一部 アジア主義の原型

第一章 華夷秩序とアジア主義(茂木敏夫)

第二章 アジア認識の形成と「アジア主義」――第一次世界大戦前後の「アジア連帯」「アジア連盟」論を中心に(スヴェン・サーラ)

第三章 鹿子木員信とアジア主義――その思想的特徴を中心に(クリストファー・W・A・スピルマン)

第四章 満川亀太郎における初期アジア主義の空間――明治末を中心に(長谷川雄一)

第二部 近代日本外交とアジア主義

第五章 近衛文麿に見るアジア主義の変化――中国認識を中心として(庄司潤一郎)

第六章 重光葵の外交思想――「地域主義」と「東亜の解放」(波多野澄雄)

第三部 アジア地域主義とアジア共同体

第七章 マレーシアにおけるアジア主義――マハティールの欧米観とアジア観(金子芳樹)

第八章 東アジア共同体論の形成と展開(生田目学文)

系統號:

P-004219

The Stranger and the Chinese Moral Imagination

標題:

The Stranger and the Chinese Moral Imagination

時間:

November, 2014

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Haiyan Lee

內容簡介:

In the last two decades, China has become a dramatically more urban society and hundreds of millions of people have changed residence in the process. Family and communal bonds have been broken in a country once known as "a society of kith and kin." There has been a pervasive sense of moral crisis in contemporary China, and the new market economy doesn't seem to offer any solutions.

This book investigates how the Chinese have coped with the condition of modernity in which strangers are routinely thrust together. Haiyan Lee dismisses the easy answers claiming that this "moral crisis" is merely smoke and mirrors conjured up by paternalistic, overwrought leaders and scholars, or that it can be simply chalked up to the topsy-turvy of a market economy on steroids. Rather, Lee argues that the perception of crisis is itself symptomatic of a deeper problem that has roots in both the Confucian tradition of kinship and the modern state management of stranger sociality.

This ambitious work is the first to investigate the figure of the stranger—foreigner, peasant migrant, bourgeois intellectual, class enemy, unattached woman, animal—across literature, film, television, and museum culture. Lee's aim is to show that hope lies with a robust civil society in which literature and the arts play a key role in sharpening the moral faculties and apprenticing readers in the art of living with strangers. In so doing, she makes a historical, comparative, and theoretically informed contribution to the on-going conversation on China's "(un)civil society."

About the Author

Haiyan Lee is Associate Professor of Chinese and Comparative Literature at Stanford University. She is the author of Revolution of the Heart: A Genealogy of Love in China, 1900–1950 (Stanford University Press, 2007), winner of the 2009 Joseph Levenson Prize (post–1900 China) from the Association for Asian Studies.

系統號:

P-004260

Strategy in Asia: The Past, Present, and Future of Regional Security

標題:

Strategy in Asia: The Past, Present, and Future of Regional Security

時間:

October, 2014

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Edited by Thomas G. Mahnken and Dan Blumenthal

內容簡介:

Some of the United States' greatest challenges over the coming decades are likely to emanate from the Asia-Pacific region. China and India are rising and Militant Islam continues to take root in Pakistan, while nuclear proliferation threatens to continue in fits and starts. If America is to meet these challenges comprehensively, strategists will have to learn more about Asia, and Asian scholars, policymakers, and analysts will need to understand better the enduring and timeless principles of strategy.

Based on the premise therefore that the increasing strategic weight of the Asia-Pacific region warrants greater attention from both scholars and practitioners alike, Strategy in Asia: The Past, Present, and Future of Regional Security aims to marry the fields of strategic studies and Asian studies in order to help academics and practitioners to begin addressing these challenges. The book uses the lenses of geography, culture, and economics to examine in depth the strategic context that Asia presents to the major nations of the region—including the U.S. as a Pacific nation—and the strategic scenarios that may well play out in the region in the near future. Specific attention is paid to Asia as a warfighting environment, and to the warfighting traditions and current postures of the major nations.

About the Author

Thomas Mahnken is Jerome E. Levy Chair of Economic Geography and National Security at the U.S. Naval War College and is the Editor of the Journal of Strategic Studies.

系統號:

P-004258

Chinese Lesbian Cinema: Mirror Rubbing, Lala, and Les

標題:

Chinese Lesbian Cinema: Mirror Rubbing, Lala, and Les

時間:

October, 2014

出版單位:

New York: Lexington Books

作者:

Liang Shi

內容簡介:

Chapter 1: Mirror Rubbing: A Critical Genealogy of Pre-Modern Chinese Female Same-Sex Eroticism

Chapter 2: From Mirror Rubbing to Lesbianism: A Critical Genealogy of Modern Chinese Female Same-Sex Eroticism

Chapter 3: Prototypes of Lesbian Relations

Chapter 4: Discovering and Normalizing Lesbians: Fish and Elephant

Chapter 5: Sacrifice of Innocence: Redefining Sexuality in Zhu Yiye’s Film Lost in You

Chapter 6: Lost and Found: Fluidity of Sexuality in Love Mime

Chapter 7: Love in a Forgotten Corner: Female Same-Sex Desire in Rural China

系統號:

P-004296

Neither Donkey nor Horse: Medicine in the Struggle over China's Modernity

標題:

Neither Donkey nor Horse: Medicine in the Struggle over China's Modernity

時間:

September, 2014

出版單位:

Chicago: University of Chicago Press

作者:

Sean Hsiang-lin Lei(雷祥麟)

內容簡介:

1. Introduction

When Chinese Medicine Encountered the State

Beyond the Dual History of Tradition and Modernity

Toward a Coevolutionary History

China’s Modernity

The Discourse of Modernity

Neither Donkey nor Horse

Conventions

2. Sovereignty and the Microscope: The Containment of the Manchurian Plague, 1910–11

Not Believing That “This Plague Could Be Infectious”

Pneumonic Plague versus Bubonic Plague

“The Most Brutal Policies Seen in Four Thousand Years”

Challenges from Chinese Medicine: Hong Kong versus Manchuria

Chuanran: Extending a Network of Infected Individuals

Avoiding Epidemics

Joining the Global Surveillance System

Conclusion: The Social Characteristics of the Manchurian Plague

3. Connecting Medicine with the State: From Missionary Medicine to Public Health, 1860–1928

Missionary Medicine

Western Medicine in Late Qing China versus Meiji Japan

The First Generation of Chinese Practitioners of Western Medicine

Western Medicine as a Public Enterprise

“Public Health: Time Not Ripe for Large Work,” 1914–1924

The Ministry of Health and the Medical Obligations of Modern Government, 1926–27

Conclusion

4. Imagining the Relationship between Chinese Medicine and Western Medicine, 1890–1928

Converging Chinese and Western Medicine in the Late 1890s

Non-Identity between the Meridian Channels and the Blood Vessels

Yu Yan and the Tripartition of Chinese Medicine

To Avoid the Place of Confrontation

Ephedrine and Scientific Research on Nationally Produced Drugs

Inventing an Empirical Tradition of Chinese Medicine

Conclusion

5. The Chinese Medical Revolution and the National Medicine Movement

The Chinese Medical Revolution

Controversy over Legalizing Schools of Chinese Medicine

Abolishing Chinese Medicine: The Proposal of 1929

The March Seventeenth Demonstration

The Ambivalent Meaning of Guoyi

The Delegation to Nanjing

Envisioning National Medicine

Conclusion

6. Visualizing Health Care in 1930s Shanghai

Reading a Chart of the Medical Environment in Shanghai

Western Medicine: Consolidation and Boundary-Drawing

Chinese Medicine: Fragmentation and Disintegration

Systematizing Chinese Medicine

Conclusion

7. Science as a Verb: Scientizing Chinese Medicine and the Rise of Mongrel Medicine

The Institute of National Medicine

The Chinese Scientization Movement

The Polemic of Scientizing Chinese Medicine: Three Positions

Embracing Scientization and Abandoning Qi-Transformation

Rejecting Scientization

Reassembling Chinese Medicine: Acupuncture and Zhuyou Exorcism

The Challenge of “Mongrel Medicine”

Conclusion

8. The Germ Theory and the Prehistory of “Pattern Differentiation and Treatment Determination”

Do You Recognize the Existence of Infectious Diseases?

Notifiable Infectious Disease

Unifying Nosological Nomenclature and Translating Typhoid Fever

Incorporating the Germ Theory into Chinese Medicine

Pattern versus Disease

A Prehistory of “Pattern Differentiation and Treatment Determination”

Conclusion

9. Research Design as Political Strategy: The Birth of the New Antimalaria Drug Changshan

Changshan as a Research Anomaly

Scientific Research on Nationally Produced Drugs

Stage One: Overcoming the Barrier to Entry

Stage Two: Re-networking Changshan

Two Research Protocols: 1–2–3–4–5 versus 5–4–3–2–1

Research Protocol as Political Strategy

Conclusion: The Politics of Knowledge and the Regime of Value

10. State Medicine for Rural China, 1929–1949

Defining China’s Medical Problem

Discovering Rural China

The Ding County Model of Community Medicine

State Medicine and the Chinese Medical Association

State Medicine and Local Self-Government

The Issue of Eliminating Village Health Workers

Chinese Medicine for Rural China

11. Conclusion: Thinking with Modern Chinese Medicine

Medicine and the State

Creation of Values

Medicine and China’s Modernity: Nationalist versus Communist

Chinese Medicine and Science and Technology Studies

About the Author

Sean Hsiang-lin Lei is associate research fellow at the Institute of Modern History, Academia Sinica, Taiwan, and associate professor at the Institute of Science, Technology, and Society at National Yang-Ming University.

系統號:

P-004197

Tales of Futures Past: Anticipation and the Ends of Literature in Contemporary China

標題:

Tales of Futures Past: Anticipation and the Ends of Literature in Contemporary China

時間:

July, 2014

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Paola Iovene

內容簡介:

Most studies of Chinese literature conflate the category of the future with notions of progress and nation building, and with the utopian visions broadcast by the Maoist and post-Mao developmental state. The future is thus understood as a preconceived endpoint that is propagated, at times even imposed, by a center of power. By contrast, Tales of Futures Past introduces "anticipation"—the expectations that permeate life as it unfolds—as a lens through which to reexamine the textual, institutional, and experiential aspects of Chinese literary culture from the 1950s to 2011. In doing so, Paola Iovene connects the emergence of new literary genres with changing visions of the future in contemporary China.

This book provides a nuanced and dynamic account of the relationship between state discourses, market pressures, and individual writers and texts. It stresses authors' and editors' efforts to redefine what constitutes literature under changing political and economic circumstances. Engaging with questions of translation, temporality, formation of genres, and stylistic change, Iovene mines Chinese science fiction and popular science, puts forward a new interpretation of familiar Chinese avant-garde fiction, and offers close readings of texts that have not yet received any attention in English-language scholarship. Far-ranging in its chronological scope and impressive in its interdisciplinary approach, this book rethinks the legacies of socialism in postsocialist Chinese literary modernity.

About the Author

Paola Iovene is Assistant Professor in Modern Chinese Literature at the University of Chicago.

系統號:

P-004259

Mirage(蜃樓志)

標題:

Mirage(蜃樓志)

時間:

February, 2014

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

Anonymous, Translated by Patrick Hanan

內容簡介:

The young son of the head of the Chinese traders’ association, the men licensed to deal with foreign merchants in the port of Guangzhou, is suddenly burdened with responsibility for his powerful family upon his father’s sudden death. A latter-day Baoyu, but with far stronger sexual impulses, the son learns both to tame his own libido to some degree and to conduct himself prudently in the Guangzhou society of his time. All of this appears in a comparatively little-known and little-studied novel called Shenlou zhi 蜃樓志, which is here translated for the first time.

The novel was actually first published in 1804, several decades before opium became a factor in the China trade. It is not only by far the earliest novel to deal with that trade, but also one of the earliest accounts of it. Furthermore, it has been found to be closely connected to events that occurred in Guangzhou and Huizhou in the years just before the time of its publication—the arrival of a new Superintendent of Customs in Guangzhou and the outbreak of rebellion in Huizhou. This strikingly original work develops the culture of adolescence that was first described in Honglou meng 紅樓夢 and also relishes, in its account of the rebellion, the romantic conventions of Shuihu zhuan 水滸傳.

系統號:

P-004302