標題

- 【演講】吳明德:臺灣布袋戲的發展沿革與演藝特質

- 【演講】丁仁傑:目連救母、妙善救父、哪吒大戰李靖︰說說漢人世界的家庭與社會邏輯

- 【演講】王崗:龍行天下──明代王府的建制、作用與文化意義

- 【導讀會】阿部賢介:關鍵的七十一天:二次大戰結束前後的臺灣社會與臺灣人之動向

- 【演講】莊英章、黃鬱麟:日治時期戶籍資料庫、地方史料與GIS的結合:北埔姜家的歷史人口學研究

- 【演講】馬雅貞:皇清文化霸權的建構:戰勳圖像與清朝的帝國武功

- 【演講】夏維明:中國馬王信仰及其印度密教之起源

- 【演講】廖名春:《老子》首章的文本與邏輯

- 【演講】葉國良:清華簡〈耆夜〉的解讀

- 【演講】Qian Suoqiao:Lin Yutang and Hu Shi: Two Liberal Paths for Modern China

- 【演講】汲喆:從教教分離到政教分離──現代中國的世俗化歷程

- 【演講】陳俊強:唐代流放官人的綜合分析

- 【演講】黃麗安:學術救國理想下的中研院志業──朱家驊與胡適的風雨同舟

- 【演講】劉樂賢、廖名春專題演講

- 【演講】Delia Lin:The political philosophy of Suzhi

- 【演講】潘朝成:博物館與部落共構下的新關係

- 【演講】何智霖:陳誠與抗戰

- 【演講】何佩然:三行工會的發展與三行工人的社會流動(1841-1930)

- 【演講】余舜德:從人類學的角度看臺灣的茶藝文化

- 【演講】許峰源:東亞焦點之南海問題:從國家檔案探討南海爭議的緣起與歷程

- 【演講】佐藤智水:北朝佛教造像活動中的婦女參與

- 【演講】Vladimir Tikhonov:Chinese in Pre-Colonial and Colonial Korea, 1882-1945

- 【演講】容世誠:論「廈語片」:閩南族群與香港電影(1947-1960)

- 【演講】簡嘉慧:答謝的道德性:中國潮州商人的民間宗教實踐

- 【演講】陳偉智:日本殖民主義對臺灣的影響:伊能嘉矩與殖民地人類學的登場

- 【演講】徐有威:1960-1980年代的小三線建設:研究現狀和文獻

- 【演講】蕭新煌、楊昊:中國孔子學院在東南亞:「關係」的社會化與政治化?

- 【演講】余欣:隋唐之際陰陽五行說之義理與實踐

- 【演講】鄧聰:追尋夏王朝之夢──玉璋的傳播

- 【演講】邱敏勇:綠島公館鼻遺址魚骨初步分析

- 【演講】陳劍鍠:淨土法門與金剛經般若智慧

- 【演講】吳以義:(宋代)真仁時期士人對異常天象的反應

- 【演講】傅月庵:臺灣書評時代的興起與沒落

- 【演講】陳國偉:恐懼與記憶的對峙:當代臺灣推理小說的空間生產

- 【演講】周善策:封禪禮與唐代前半期之禮制變革

- 【演講】顧彬:中國與宗教:嘗試從誤解中釐清始末

- 【演講】衣若蘭:傳記、性別與明清史學史研究

- 【演講】謝明勳:言奇述異話志怪──「六朝志怪小說」的閱讀與解讀

- 【演講】謝如柏:南朝《涅盤經》佛性論與形神理論的交涉:以沈約為例

- 【演講】周善策:傳統與創制之間:從儀式的執行面看封禪禮之發展動力

- 【演講】Frank Kraushaar:Poetics of the Unknown: Verses from the Outskirts of the Chinese Lyrical Tradition and the Gesture of “Restoring Ambiguity”歸隱

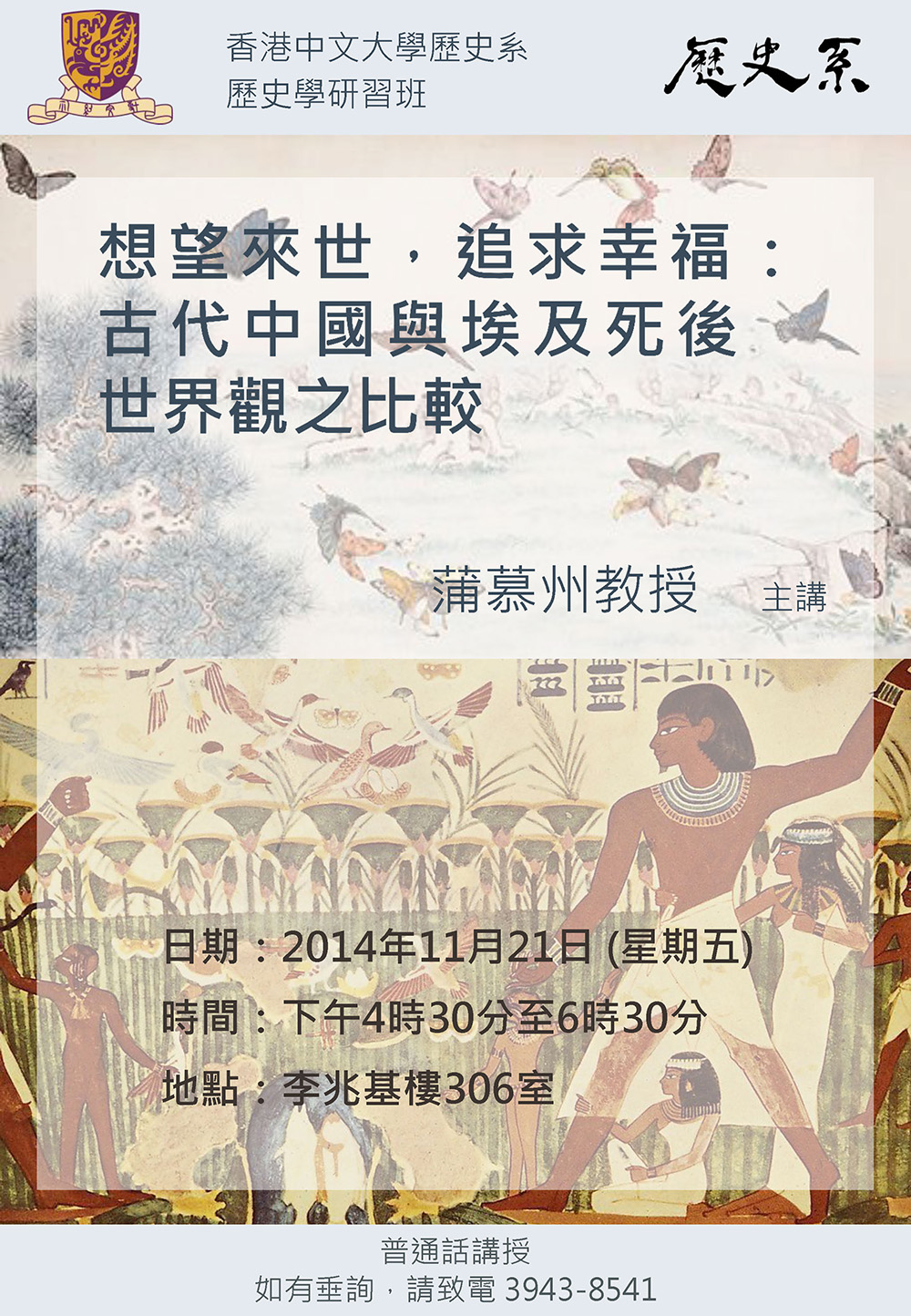

- 【演講】蒲慕州:想望來世,追求幸福:古代中國與埃及死後世界觀之比較

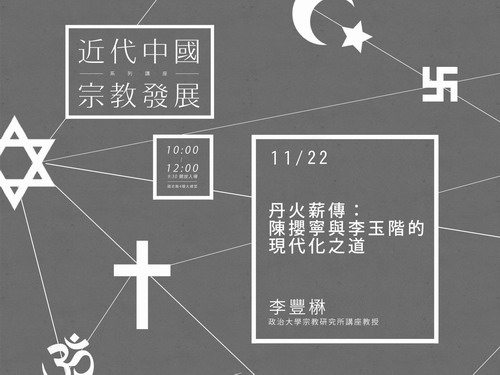

- 【演講】李豐楙:丹火薪傳:陳攖寧與李玉階的現代化之道

- 【演講】趙飛鵬:丁福保之藏書及其《說文解字詁林》述論

- 【演講】張健:當列寧變成德雷福斯:中國少數民族政策的邏輯變異及其意義

- 【演講】汪宏倫:戰爭、戰爭遺緒與現代性批判:東亞的「戰爭之框」與民族主義

- 【演講】Michael Lackner:小道有理:The Minor Ways Have Their Reason - Discourses on Divination in Chinese Tradition

- 【演講】Benjamin Abraham Elman:The Restoration of Huang Kan(皇侃)’s Lunyu yishu(論語義疏)in Eighteenth Century Japan and China

- 【演講】柳立言:治史經驗談:法律、宗教、社會

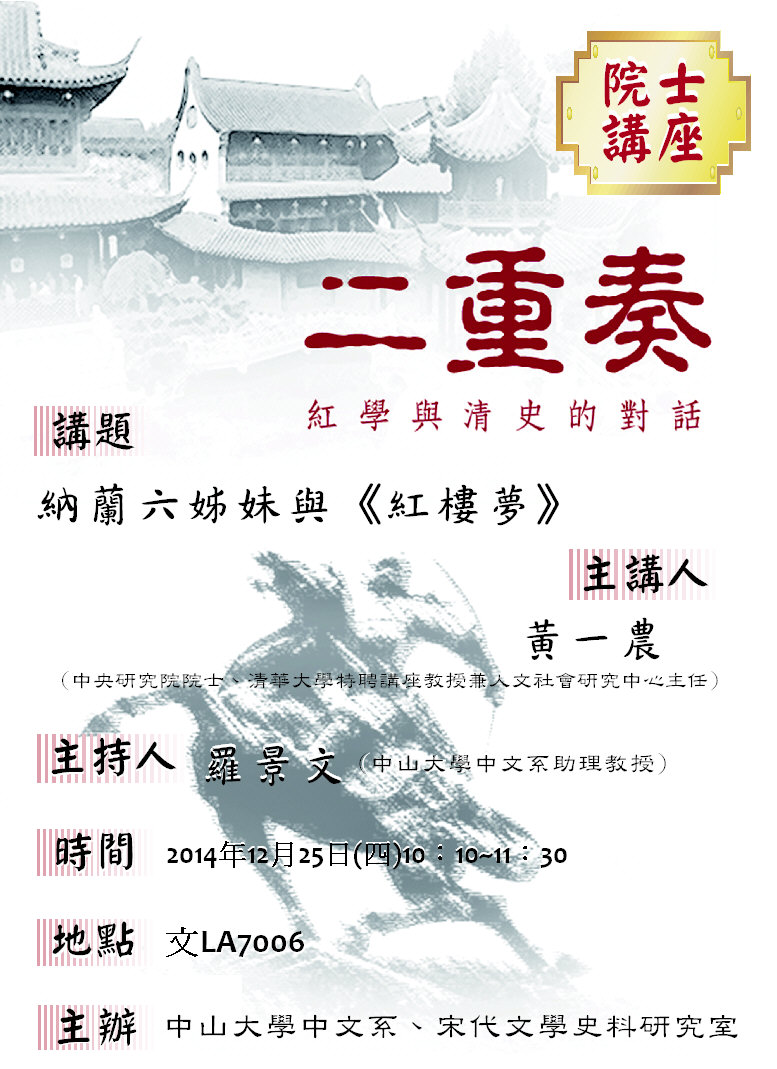

- 【演講】黃一農:納蘭六姊妹與《紅樓夢》

- 【演講】林俊臣:跨文化視域下的書法研究

- 【演講】小野寺史郎:清末民初のミリタリズムとその課題

- 【系列演講】政大哲學系漢語哲學新視域論壇

- 【系列演講】臺北保安宮「2014年文化歷史系列講座」

- 【系列演講】2014王夢鷗教授學術講座

- 【系列演講】臺灣學系列講座

- 【系列演講】國立臺灣文學館2014年下半年「府城講壇」

- 【系列演講】《傳媒與臺灣現代性》系列演講

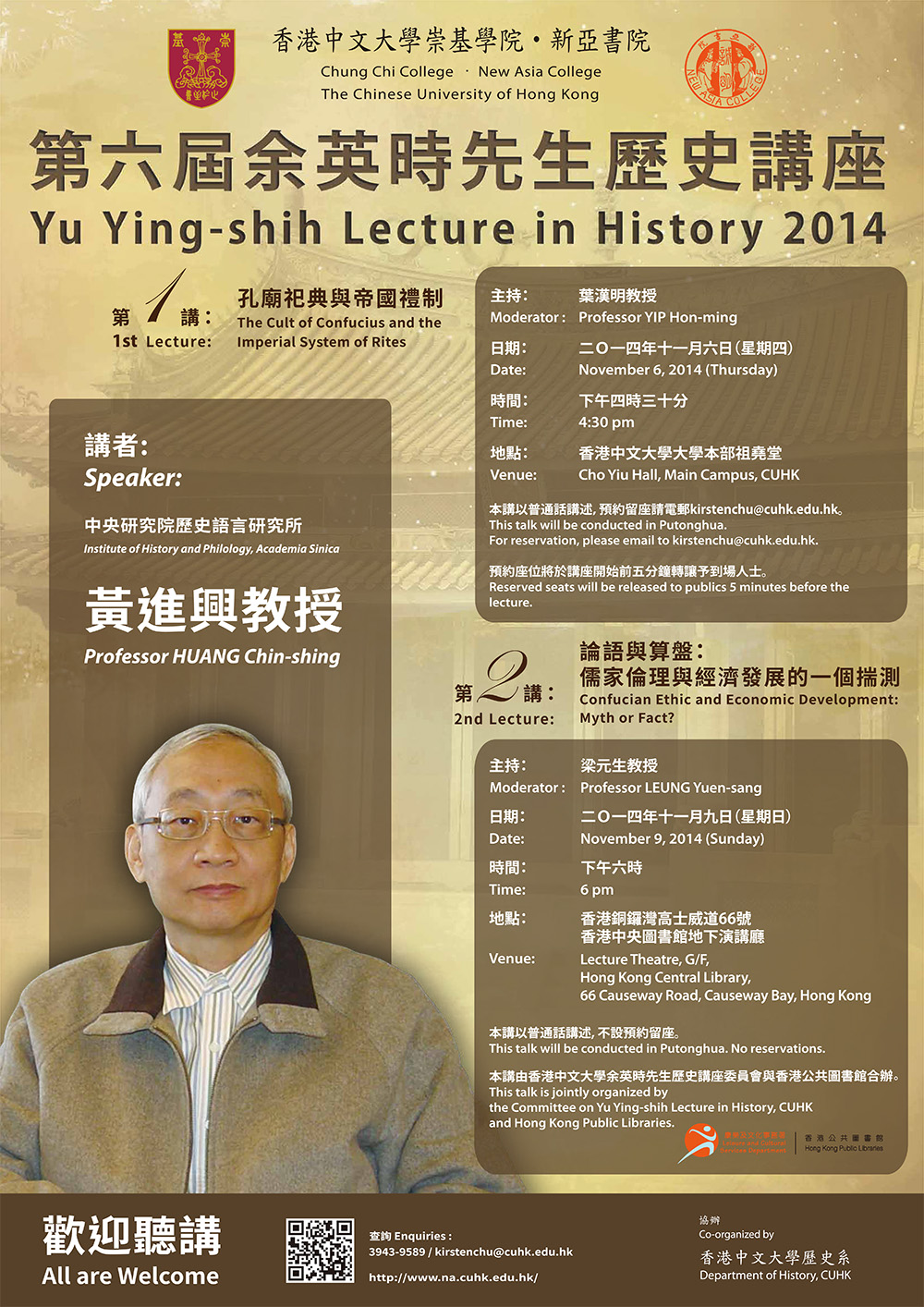

- 【系列演講】第六屆余英時先生歷史講座

- 【工作坊】數位人文研究工作坊——臺灣研究新取徑

- 【研習營】「從人文到數位人文」學術研習營

- 【工作坊】第2屆東南亞考古工作坊

- 【工作坊】World Geographical Philosophy of Shanhaijing and Chinese Traditional Culture Workshop

- 【研究会】中国の歴史認識再考

- 【研習營】中國近代史的趨勢與議題學術研習營

- 【研習營】第24屆歷史研習營——「知識‧傳播‧閱讀」

- 【展覽】萬里江山頻入夢——兩岸張大千辭世三十週年紀念展

- 【展覽】古調留聲──臺灣原住民族傳統音樂採集主題展

- 【展覽】集瓊藻——院藏珍玩精華展

- 【展覽】鄰蘇觀海——院藏楊守敬圖書特展

- 【展覽】「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s臺灣人類學者與原住民研究」專題特展

- 【展覽】島嶼‧地動‧重生:921地震十五周年特展

- 【展覽】紅唇與黑齒:檳榔文化特展

- 【展覽】冷眼熱心,寫盡人間事──臺灣報導文學特展

- 【展覽】明四大家特展——仇英

【演講】吳明德:臺灣布袋戲的發展沿革與演藝特質

標題:

【演講】吳明德:臺灣布袋戲的發展沿革與演藝特質

時間:

2014年11月1日(週六)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

吳明德(彰化師範大學臺灣文學研究所副教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【2014年11月份假日專題演講】

布袋戲自清朝中葉由中國漳、泉一帶傳入臺灣之後,經過百多年來的發展,已經成為一種獨特的文化存在,也是臺灣人民的集體記憶之一,2006年更被票選為臺灣意象,成為臺灣在地文化的驕傲。本演講旨在探討布袋戲此一劇種之形成由來,並考述臺灣布袋戲從傳統、劍俠、金光到影視霹靂的各期發展關鍵與演藝美感特質。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-004227

【演講】丁仁傑:目連救母、妙善救父、哪吒大戰李靖︰說說漢人世界的家庭與社會邏輯

【演講】王崗:龍行天下──明代王府的建制、作用與文化意義

【導讀會】阿部賢介:關鍵的七十一天:二次大戰結束前後的臺灣社會與臺灣人之動向

標題:

【導讀會】阿部賢介:關鍵的七十一天:二次大戰結束前後的臺灣社會與臺灣人之動向

時間:

2014年11月3日(週一)14:00-16:00

地點:

國史館3樓多媒體簡報室(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

阿部賢介(本書作者)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「愛˙悅讀」國史導讀會(十七)】

內容簡介:自日本天皇透過「玉音放送」宣告接受《波茨坦宣言》的1945年8月15日起,至中華民國臺灣省行政長官公署行政長官陳儀長官正式接受日本第十方面軍司官兼臺灣總督安藤利吉之投降的1945年10月25日止,於此71天的時間,臺灣究竟屬於何種狀態?本書將以二次大戰結束前後至國民政府來臺接收前為觀察範圍,探索當時臺灣社會與臺灣人之動向。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-004317

【演講】莊英章、黃鬱麟:日治時期戶籍資料庫、地方史料與GIS的結合:北埔姜家的歷史人口學研究

標題:

【演講】莊英章、黃鬱麟:日治時期戶籍資料庫、地方史料與GIS的結合:北埔姜家的歷史人口學研究

時間:

2014年11月3日(週一)14:30-16:30

地點:

中央研究院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

莊英章(中研院民族所特聘講座)、黃鬱麟(人社GIS中心專案經理)

聯絡人:

黃小姐,Tel: 2652-3324;E-mail: evette@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

日本學者岡田謙(1938)根據其在臺北州士林街的研究,提出以祭祀圈作為地方社會再生產的概念。岡田謙並進一步指出祭祀圈與婚姻圈、市場圈之範圍有諸多重疊的現象。1970年代參與「臺灣省濁水溪與大肚溪流域自然史與文化史科際研究計畫」的本地學者(簡稱「濁大計畫」),根據此假設而進一步提出具體的祭祀圈定義,然而當時並沒有具體的民族志材料來驗證岡田謙的假設。清大人類所魏捷茲教授(James Wilkerson),首先利用清代竹塹兩個文人家族的族譜材料,與岡田謙的祭祀圈理論對話(2014)。本文擬結合北埔薑家的族譜、古文書、戶籍資料庫與GIS等,來分析薑家族人的婚姻模式,尤其重要的是,本文將試著突顯出婚姻圈與祭祀圈之關係。

歡迎踴躍參加

系統號:

A-004253

【演講】馬雅貞:皇清文化霸權的建構:戰勳圖像與清朝的帝國武功

【演講】夏維明:中國馬王信仰及其印度密教之起源

【演講】廖名春:《老子》首章的文本與邏輯

【演講】葉國良:清華簡〈耆夜〉的解讀

【演講】Qian Suoqiao:Lin Yutang and Hu Shi: Two Liberal Paths for Modern China

標題:

【演講】Qian Suoqiao:Lin Yutang and Hu Shi: Two Liberal Paths for Modern China

時間:

2014年11月5日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, Princeton University

主講人:

Qian Suoqiao(錢鎖橋,英國紐卡斯爾大學孔子學院院長及中文系主任)

系統號:

A-004166

【演講】汲喆:從教教分離到政教分離──現代中國的世俗化歷程

標題:

【演講】汲喆:從教教分離到政教分離──現代中國的世俗化歷程

時間:

2014年11月5日(週三) 15:00-17:00

地點:

清華大學人文社會學院C304室(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

國立清華大學人類學所

主講人:

汲喆(法國國立東方語言學院(INALCO)中國研究系副教授)

內容簡介:

世俗主義在早期現代中國的實踐歷程,可以看作是由「教」所統攝的信仰、知識與權力

三位一體的傳統秩序發生分裂與重組的過程。十九世紀中葉以降,中國所面臨的現代危

機引發了教育改革,進而又導致了宗教與教育相分離、宗教與政治相分離以及國家對合

法教育的壟斷等連串後果。傳統的「教」分化為在社會表達形式上各自獨立、但在實踐

和觀念上又彼此糾結的現代意義上的宗教、教育與政治。這一系列運動奠定了現代中國

的世俗主義制度安排的基礎。直到今天,宗教、教育與政治這三者關系的變化,仍然是

中國社會變遷的一種結構性動力。

系統號:

A-004324

【演講】陳俊強:唐代流放官人的綜合分析

【演講】黃麗安:學術救國理想下的中研院志業──朱家驊與胡適的風雨同舟

【演講】劉樂賢、廖名春專題演講

標題:

【演講】劉樂賢、廖名春專題演講

時間:

2014年11月6日(四)15:00-17:30

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所文字學門

主講人:

劉樂賢(首都師範大學歷史學院教授)、廖名春(北京清華大學歷史系暨思想文化研究所教授)

內容簡介:

主持人:李宗焜(中研院史語所研究員)

第一場:

主講人:劉樂賢(首都師範大學歷史學院教授)

講題:長沙五一廣場出土王皮木牘考述

第二場:

主講人:廖名春(北京清華大學歷史系暨思想文化研究所教授)

講題:論清華簡《說命中》與《說命上》的關係及命名

系統號:

A-004206

【演講】Delia Lin:The political philosophy of Suzhi

標題:

【演講】Delia Lin:The political philosophy of Suzhi

時間:

2014年11月6日(週四)16:00-17:30

地點:

Seminar Room A, China in the World Building (188), Fellows Lane, Australia's National University(Building 188, Fellows Lane The Australian National University, Canberra ACT 2601, Australia)

主辦單位:

China Institute, Research School of Asia and the Pacific, Australia's National University(ANU)

主講人:

Tamara Jacka & Sally Sargeson(see below for more information)

聯絡人:

Tel: 02-6125-9060;E-mail: ciw@anu.edu.au

內容簡介:

【ANU China Seminar Series】

During the past forty years or so, suzhi, or human quality and qualities, remains perhaps the most prevailing and lasting discourse, both official and popular, in China. It is also, in Delia Lin's view, the most dubious and misunderstood word. The Chinese scholarship has established suzhi and its application to education as one of the core values of Western civilisation, and the Anglophonic writings largely place suzhi within a neoliberal framework. Is suzhi an indigenous idea or borrowed from the West? Is it a modern product? This paper traces the journey of suzhi and examines its philosophical, psychological and cultural foundations. Lin argues that what underpins suzhi is Confucian political philosophy and psychology that has wormed its way into Chinese society today and has been bestowed with a perception of global acceptance. Whether or not this belief of global latitude is justified is questionable.

About the Speaker

Dr. Delia Lin is a lecturer at the Centre for Asian Studies of the University of Adelaide. Her research passion lies in the nexus between language, politics, philosophy and psychology. She is completing her monograph on suzhi and civilising projects in post-Mao China.

After the Seminar

To allow for informal discussion, the seminar will be followed by a dinner with the guest speaker at 6:15pm. The location of the restaurant will be announced at the seminar. All are welcome, though those who attend will need to pay for their own food and drinks. As reservations must be made at the restaurant, please RSVP by noon of the day before the seminar to jasmine.lin@anu.edu.au

系統號:

A-004315

【演講】潘朝成:博物館與部落共構下的新關係

【演講】何智霖:陳誠與抗戰

標題:

【演講】何智霖:陳誠與抗戰

時間:

2014年11月7日(週五)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

何智霖(國史館審編處處長)

聯絡人:

國史館修纂處,Tel: 02-2316-1050

內容簡介:

【人物系列專題演講(二十一)】

陳誠自黃埔建軍以來,即追隨蔣中正,係蔣最信任之將領。從抗戰時期蔣對陳誠的任用,更可以看出蔣對陳誠之重視。如淞滬會戰陳誠出任第三戰區前敵總指揮;武漢會戰期間先是出任武漢衛戍總司令,後期則任第九戰區司令長官;棗宜會戰後期任第五戰區右翼兵團長;宜昌失陷後,為保衛四川出任第六戰區司令長官;為穩定滇緬戰局,出任遠征軍司令長官;豫中會戰失利後,為穩住河南戰局,不顧胃病尚未痊癒,出任第一戰區司令長官。因而有蔣中正的救火隊長之稱。此次演講擬分:中正不可一日無辭修、蔣陳間之火花、陳誠的婚姻三方面加以說明。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-004318

【演講】何佩然:三行工會的發展與三行工人的社會流動(1841-1930)

【演講】余舜德:從人類學的角度看臺灣的茶藝文化

【演講】許峰源:東亞焦點之南海問題:從國家檔案探討南海爭議的緣起與歷程

【演講】佐藤智水:北朝佛教造像活動中的婦女參與

【演講】Vladimir Tikhonov:Chinese in Pre-Colonial and Colonial Korea, 1882-1945

標題:

【演講】Vladimir Tikhonov:Chinese in Pre-Colonial and Colonial Korea, 1882-1945

時間:

2014年11月11日(週二)16:15-17:30

地點:

Lathrop Library - Room 224, 518 Memorial Way(521 Memorial Way, Stanford, CA 94305,USA)

主辦單位:

Center for East Asian Studies, Korea Program, Shorenstein APARC, Stanford University

主講人:

Vladimir Tikhonov (Professor, East Asia Studies, University of Oslo)

聯絡人:

請至官網線上報名

內容簡介:

Contrary to the commonly accepted wisdom, Korean society never was “ethnically homogeneous,” even before the onset of the epoch of multiculturalism in the 1990s in South Korea. In pre-colonial and colonial Korea, ethnic Chinese – mostly from Shandong – were the main non-Korean ethnic group residing in Korea, alongside with (much more numerous) Japanese. By 1910, they numbered ca. 2000; by 1931, however, the number reached ca. 61000, most of them being manual workers and petty traders. The presentation will focus on the roots of generally negative perception of resident Chinese in Korean pre-colonial and colonial press and literature. It will also emphasize the efforts towards Sino-Korean solidarity by both some anti-Japanese nationalists and leftists in colonial-time Korea.

系統號:

A-004167

【演講】容世誠:論「廈語片」:閩南族群與香港電影(1947-1960)

【演講】簡嘉慧:答謝的道德性:中國潮州商人的民間宗教實踐

標題:

【演講】簡嘉慧:答謝的道德性:中國潮州商人的民間宗教實踐

時間:

2014年11月12日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

簡嘉慧(清大人類學研究所碩士‧民族所2013年碩士班研究生論文寫作獎助者)

內容簡介:

1.http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

2.即日起至11月2日(週日)23:00為止。

3.餐點提供:由於餐點數量有限,本所保留提供餐點與否的權利。

4.錄取通知:於11月5日(週三)前統一回覆錄取通知,並告知是否提供餐點。

5.演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點。

6.請自備環保餐具。

7.如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消報名資格。

8.請留意是否收到報名回覆信函,並確認是否錄取,謝謝。

9.聯絡資訊:林音秀 小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-004268

【演講】陳偉智:日本殖民主義對臺灣的影響:伊能嘉矩與殖民地人類學的登場

【演講】徐有威:1960-1980年代的小三線建設:研究現狀和文獻

【演講】蕭新煌、楊昊:中國孔子學院在東南亞:「關係」的社會化與政治化?

標題:

【演講】蕭新煌、楊昊:中國孔子學院在東南亞:「關係」的社會化與政治化?

時間:

2014年11月14日(週五)14:30-16:30

地點:

中央研究院社會所8樓802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會所

主講人:

蕭新煌(中央研究院社會所特聘研究員兼所長)、楊昊(政治大學國際關係研究中心亞洲太平洋研究所副研究員兼所長)

內容簡介:

本演講採自由入座,毋須事先報名參加

演講摘要:

中國自2004年起在全球各地廣設孔子學院與孔子課堂,希望藉著此一「面向社會」的語言教學機構營造出具有柔性特色、富含文化吸引力的強國形象。歷經十年的時間,孔子學院的發展計畫早已超越了語言教學機構的本質,同時更引起了各種爭議。本次講演將討論中國孔子學院在東南亞與其他地區的運作現況,並就孔子學院所欲建構與經營的「關係」,探索其中的社會化與政治化理路。本次講題將分為三個部分:一,簡介中國孔子學院的海外佈局、發展方針與現況;二,提供在新加坡、泰國、印尼、柬埔寨、寮國、緬甸、菲律賓、馬來西亞等孔子學院的個案,以分析其經營關係的社會化與政治化模式;三,最後,從跨區域參照的角度,進一步探討歐美國家對於孔子學院的批判與挑戰。

講者簡介:

蕭新煌,美國紐約州立大學(水牛城)社會學博士,現任中央研究院社會學研究所特聘研究員兼所長、國立臺灣大學和國立中山大學社會系合聘教授及國立中央大學客家學院講座教授。最新的研究領域包括亞洲中產階級、公民社會與新民主、地方永續發展和都市氣候治理策略、臺灣第三部門發展史及臺灣與東南亞客家族群比較研究等。

楊昊,國立中正大學政治學博士,現任國立政治大學國際關係研究中心亞洲太平洋研究所副研究員兼所長,同時擔任亞太安全合作理事會中華民國委員會執行長。研究領域包括:東南亞邊境政治、亞太區域主義、柔性權力與外交政策、以及環境政治與治理。

系統號:

A-004257

【演講】余欣:隋唐之際陰陽五行說之義理與實踐

標題:

【演講】余欣:隋唐之際陰陽五行說之義理與實踐

時間:

2014年11月14日(週五)15:00-17:00

地點:

臺大歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史系、臺大文學院「跨國界的文化傳釋:東亞各國間的文化交流跨學科研究計畫」

主講人:

余欣(復旦大學歷史系教授)

內容簡介:

主持人:甘懷真(臺灣大學歷史系教授)

本演講以《五行大義》相關諸篇爲基盤史料,同時利用敦煌所出P.2675《七星人命屬法》、P.3398《推十二時人命相屬法》等祿命文書,論析中古時代干支、星占與祿命的關係,揭示其在命理信仰實踐中的應用,討論隋唐之際陰陽家「學與術」之知識社會史,致力於重繪陰陽五行學說在中古時代的學術發展脉絡及其技藝進化與場域擴張的生成方式,探尋學理和「表像」如何締結與離散,嘗試從知識內核和文本語境出發把握陰陽觀念與占卜實踐如何交織成力量紐帶,理解中古中國的知識-信仰-制度結構的「生態過程」。

系統號:

A-004331

【演講】鄧聰:追尋夏王朝之夢──玉璋的傳播

【演講】邱敏勇:綠島公館鼻遺址魚骨初步分析

【演講】陳劍鍠:淨土法門與金剛經般若智慧

【演講】吳以義:(宋代)真仁時期士人對異常天象的反應

【演講】傅月庵:臺灣書評時代的興起與沒落

標題:

【演講】傅月庵:臺灣書評時代的興起與沒落

時間:

2014年11月19日(週三)10:00-12:00

地點:

東華大學人社一館A207會議室(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

國立東華大學華文文學系及歷史系

主講人:

傅月庵(知名出版人)

內容簡介:

【華文文學講堂X駐校作家】

講者簡介

傅月庵,本名林皎宏,筆名蠹魚頭,為臺灣知名出版人。畢業於臺北工專,國立臺灣大學歷史系碩士班肄業。曾任出版社編輯、主編、遠流出版公司總編輯、遠流博識網網站主編及顧問、《短篇小說》主編,曾為許多知名作家如柏楊、董橋、白先勇出書、茉莉二手書店執行總監。

主持人:楊翠(國立東華大學華文文學系副教授)

系統號:

A-004273

【演講】陳國偉:恐懼與記憶的對峙:當代臺灣推理小說的空間生產

標題:

【演講】陳國偉:恐懼與記憶的對峙:當代臺灣推理小說的空間生產

時間:

2014年11月20日(週四)9:30-11:30

地點:

東華大學人社一館A207會議室(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

國立東華大學華文文學系

主講人:

陳國偉(中興大學臺灣文學與跨國文化研究所副教授)

內容簡介:

【華文文學講堂】

講者簡介

陳國偉,國立中正大學中文博士,現為國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所副教授、亞洲大眾文化與新興媒介研究室主持人。主要研究領域為臺灣現當代文學、大眾文學、推理小說、流行文化。曾獲科技部人文社會科學研究中心「出版人文及社會科學專書」、國立編譯館學術論著出版獎助,以及賴和臺灣文學研究論文獎。最近著作包括《越境與譯徑:當代臺灣推理小說的身體翻譯與跨國生成》(2013)、《類型風景:戰後臺灣大眾文學》(2013)等學術專書。並有多篇論文譯為日文與韓文於日本、韓國出版。

主持人:黃宗潔(國立東華大學華文文學系副教授)

系統號:

A-004274

【演講】周善策:封禪禮與唐代前半期之禮制變革

【演講】顧彬:中國與宗教:嘗試從誤解中釐清始末

標題:

【演講】顧彬:中國與宗教:嘗試從誤解中釐清始末

時間:

2014年11月20日(週四)10:00-12:00

地點:

輔仁大學新醫學大樓國璽樓5樓MD531(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

輔仁大學華裔學志漢學研究中心、輔仁大學跨文化研究所

主講人:

顧彬(Wolfgang Kubin,德國波昂大學東方語言學系教授)

內容簡介:

【輔仁大學華裔學志漢學研究中心專題演講】

中國與宗教:嘗試從誤解中釐清始末(China und Religion: Versuch zur Klärung von Mißverständnissen)(顧彬(Wolfgang Kubin),德國波昂大學東方語言學系教授)

報名網址:http://goo.gl/forms/jYD73dvny9

相關訊息請參考華裔學志網站:http://www.mssrc.fju.edu.tw

*全程中文演講

*由於場地位置有限,名額只限30位。

系統號:

A-004403

【演講】衣若蘭:傳記、性別與明清史學史研究

【演講】謝明勳:言奇述異話志怪──「六朝志怪小說」的閱讀與解讀

【演講】謝如柏:南朝《涅盤經》佛性論與形神理論的交涉:以沈約為例

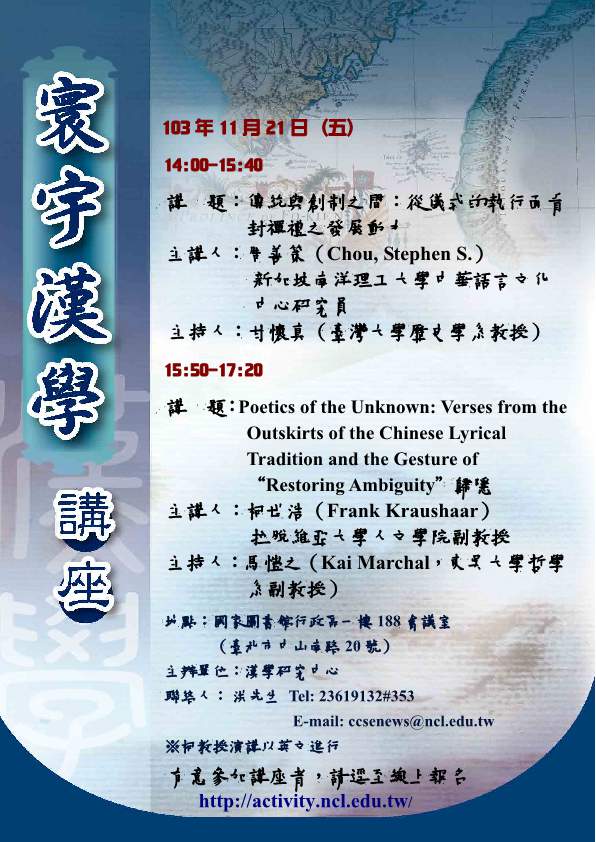

【演講】周善策:傳統與創制之間:從儀式的執行面看封禪禮之發展動力

標題:

【演講】周善策:傳統與創制之間:從儀式的執行面看封禪禮之發展動力

時間:

2014年11月21日(週五)14:00-15:40

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

周善策(Stephen S. Chou,南洋理工大學人文與社會科學學院中華語言文化中心研究員)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【漢學研究中心寰宇漢學講座】

為何某些儀式被認為具有神聖性?它們的力量從何而來?又會在何種情況下消失?我主張中國古代封禪禮的「論述傳統」和「實踐傳統」共同塑造了它的至高權威,使之超越常態的帝王祭祀而能夠賦予行禮者「聖君」的地位。但正因為封禪屬於「非常態」儀式,它與傳統之間便有一先天的弔詭:它的神聖力量既然來自傳統,如果擅自改變儀式形式,行禮可能失去正當性;但為了要象徵新時代的來臨,卻又必須建立突破性的新做法。因此自秦代以降,有意行禮之君主皆面臨傳統與創制之間的兩難。在政權不穩定的唐代前期,此一潛在矛盾引發空前激烈的賽局,封禪遂成為高宗、武后、玄宗競逐聖君尊榮之戰場,在短短六十年間不斷地以新創的封禪做法改寫前朝典範。

主持人:甘懷真(國立臺灣大學歷史學系教授)

有意參加此講座者,請逕至相關網址線上報名(http://activity.ncl.edu.tw/)

系統號:

A-004335

【演講】Frank Kraushaar:Poetics of the Unknown: Verses from the Outskirts of the Chinese Lyrical Tradition and the Gesture of “Restoring Ambiguity”歸隱

標題:

【演講】Frank Kraushaar:Poetics of the Unknown: Verses from the Outskirts of the Chinese Lyrical Tradition and the Gesture of “Restoring Ambiguity”歸隱

時間:

2014年11月21日(週五)15:50-17:30

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

Frank Kraushaar(柯世浩,拉脫維亞大學人文學院教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【漢學研究中心寰宇漢學講座】

This lecture will present a part of my work on 歸隱, a popular topic in Tang and Song literati poetry, to which many authors have added the quality of a poetic "gesture" indicating an encoded, non-verbal mode of being. Historically this bearing can be retraced to Tao Qian's (365 - 427) famous line of conclusion in the fifth poem of the series "On Drinking" 飲酒: "Herein lies a true meaning, indeed, / You may want to discuss after forgetting words." 此中有真意,欲辯已忘言. However, my research focuses on three later poets whose styles are not only extremely different from each other but also, each in its own quality, flaunt aesthetic values widely accepted within the tradition of literary criticism established under Song (960 - 1279) and subsequently: Li He (李賀,790 - 816), Lin Bu (林逋,967 - 1028) and Liu Yong (柳永,?987 - ?1053).

The lecture will first discuss the hypothesis that the traditional topic of "retreat into seclusion" 歸隱 can be transformed into a critical paradigm labeled "restoring ambiguity". Furthermore I will discuss a selection of lyrical pieces from the works of Li He and outline the strategy this poet employed in order to substantiate a mode of being in a sphere that lies beyond the potential meanings of words. I will conclude by foreshadowing some aspects of comparative analysis of the styles of Li He, Lin Bu and Liu Yong, arguing that through an understanding of their characteristic differences the common gesture of "restoring ambiguity" becomes evident.

主持人:馬愷之(Kai Marchal,東吳大學哲學系副教授)

有意參加此講座者,請逕至相關網址線上報名(http://activity.ncl.edu.tw/)

系統號:

A-004336

【演講】蒲慕州:想望來世,追求幸福:古代中國與埃及死後世界觀之比較

【演講】李豐楙:丹火薪傳:陳攖寧與李玉階的現代化之道

【演講】趙飛鵬:丁福保之藏書及其《說文解字詁林》述論

【演講】張健:當列寧變成德雷福斯:中國少數民族政策的邏輯變異及其意義

標題:

【演講】張健:當列寧變成德雷福斯:中國少數民族政策的邏輯變異及其意義

時間:

2014年11月27日(週五)12:30-14:00

地點:

中央研究院社會所8樓802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會所

主講人:

張健(北京大學政府管理學院教授)

內容簡介:

本演講採自由入座,毋須事先報名參加

演講摘要:

中國共產黨的少數民族政策,本來建立在列寧主義的「民族自決」的基礎之上。雖然這個原則歷經蘇共和中共的兩次策略性偏離,顯示出其局限性,但截至二十世紀中期,其相對的公平性和進步性仍未可否認。自1980年代的「改革開放」之後,特別是1989年至1992年的政治經濟變故之後,這套列寧主義的多元主義少數民族政策越來越不適合中國共產黨的民族主義政治邏輯,在21世紀又更加不符合「中國崛起」之後的新大中華主義思維。作為這些政治經濟演變的一個結果,人們不難觀察到在中國政策界、學術界發生的少數民族話語邏輯的變異。而發生在新疆、西藏等地的民族衝突,乃至最近香港的「占中」運動,都可以放在中國官方的少數民族政策由列寧主義的多元主義,向著更早先的、見於德雷福斯案件的那種單一民族-帝國主義的退化的視角中來理解。

講者簡介:

張健,任教於北京大學政府管理學院。1997年畢業於北京大學國際政治系,2007年畢業於哥倫比亞大學政治學系,分獲學士和博士學位。研究領域集中於比較政治和中國政治,特別是與身份認同相關的議題。

系統號:

A-004256

【演講】汪宏倫:戰爭、戰爭遺緒與現代性批判:東亞的「戰爭之框」與民族主義

【演講】Michael Lackner:小道有理:The Minor Ways Have Their Reason - Discourses on Divination in Chinese Tradition

標題:

【演講】Michael Lackner:小道有理:The Minor Ways Have Their Reason - Discourses on Divination in Chinese Tradition

時間:

2014年12月3日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, Princeton University

主講人:

Prof. Michael Lackner(University of Erlangen-Nürnberg)

內容簡介:

Mantic practices were (and continue to be) deeply embedded in the life-world of China, and the Classic of Changes shaped its world-view for millennia. However, only few discourses are to be found on the nature of divination, on the possible reasons for its efficacy (or the lack of it), and on the assessment of expert knowledge.

The lecture will provide an overview of the voices that articulated meta-discourses on divination. These range from the exceptional criticism of Wang Chong (27-100 CE) to Zhu Xi’s (1130-1200) attempt at integrating life-world experiences of divination with the cosmic roots of the individual, and from Li Deyu’s (787-850) reflections on free will to late Ming/early Qing encyclopedias on dream and character dissection. Throughout, I will inquire into the potential and the limits of such discourses. Some final remarks will also be devoted to the difficult position of Republican scholars (e.g. Yuan Shushan – 1881-1952), who tried to defend age-old traditions under the auspices of modern Chinese scientism.

系統號:

A-004169

【演講】Benjamin Abraham Elman:The Restoration of Huang Kan(皇侃)’s Lunyu yishu(論語義疏)in Eighteenth Century Japan and China

標題:

【演講】Benjamin Abraham Elman:The Restoration of Huang Kan(皇侃)’s Lunyu yishu(論語義疏)in Eighteenth Century Japan and China

時間:

2014年12月6日(週四)15:00-17:00

地點:

東京大学駒場キャンパス18號館大廳(東京都目黒区駒場3-8-1)

主辦單位:

中国社会文化学会

主講人:

Benjamin Abraham Elman(東洋文化研究所客員教授 / Professor of East Asian Studies and History, Princeton Univ.)

內容簡介:

【中国社会文化学会2014年度第1回例会】

In both China and Japan in the eighteenth and nineteenth centuries, the turn away from the interpretive commentarial approach to classical texts associated with the Song and Ming traditions of Confucian scholarship led to an emphasis on textual criticism and philological approaches. It also spurred interest in older, pre-Song commentarial traditions. A certain degree of mutual awareness and exchange of knowledge accompanied this common interest, but until late in the Tokugawa period, to a large extent the pursuit of critical textual studies in the two countries followed separate trajectories.

The history of one such text brought to light by a Sorai scholar shows that various ironies attended the process of recovery and transmission. The text in question is Huang Kan's 皇侃 (488-545) Lunyu yishu 論語義疏 (Jp. Rongo giso, Subcommentary for the Meaning of the Analects), collated and published in 1750 by Sorai's student Nemoto Sonshi 根本遜志 (1699–1764).

Qing scholars welcomed the restoration of this text, which had disappeared as an integral work in China during the Southern Song (1127-1279), not only because it provided information about the pre-Song tradition of classical learning, but also because its preface appeared to recommend a philological approach to the study of texts compatible with their own.

Questions remain, however, whether Huang Kan’s seemingly precocious methodological insight was more than adventitious. Further, although the reputation of the Ashikaga Gakkô as a repository of rare texts lent additional credence to Nemoto’s recension, the preface to Rongo giso included in it most likely did not derive from the version of that work that he found there.

主持人:大木康(東洋文化研究所教授)

※報告は英語で行われます。

※本演講收取參加費,詳請請參見官網。

系統號:

A-004292

【演講】柳立言:治史經驗談:法律、宗教、社會

【演講】黃一農:納蘭六姊妹與《紅樓夢》

【演講】林俊臣:跨文化視域下的書法研究

【演講】小野寺史郎:清末民初のミリタリズムとその課題

標題:

【演講】小野寺史郎:清末民初のミリタリズムとその課題

時間:

2015年1月31日(週六)15:00-17:00

地點:

東京大学駒場キャンパス2号館306室(東京都目黒区駒場3-8-1)

主辦單位:

中国社会文化学会

主講人:

小野寺史郎(埼玉大学教養学部准教授)

內容簡介:

【中国社会文化学会2014年度第2回例会】

清末に「尚武」や「軍国民主義」といった思潮が中国知識人の間で一種のブームとなったことについては、早くから指摘がなされてきた。特に近年はこれらの潮流について、体育教育の普及やその近代的な「男性性」構築との関係という視点から分析する研究が増えている。ただ、梁啓超や蔡鍔などの文章の中では、実際に身体を鍛えることと並んで、より広い「武を尚ぶ」文化や習慣、価値観を中国社会に作り上げるということが強調されている。

本報告は、近年の先行研究を参照しつつ、これらの議論の内容を再検討することで、近代中国の「尚武」や「軍国民主義」が当初から、個人主義的な英雄と規律ある軍隊の一員、暴力の行使と自己抑制、野蛮と文明、といった一連の分裂を含みこんでいたこと、それが当時の時代状況や社会情勢と合わせて、清政府・民国政府が実際に軍国民教育を政策として導入する際に一つの桎梏となった可能性について論じる。

主持人:村田雄二郎(東京大學教授)

※本演講收取參加費,詳請請參見官網。

系統號:

A-004293

【系列演講】政大哲學系漢語哲學新視域論壇

標題:

【系列演講】政大哲學系漢語哲學新視域論壇

時間:

2014年4至12月,共6場

地點:

政治大學哲學系圖書室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學哲學系

聯絡人:

Tel: 29393091#62361

內容簡介:

本系列演講均須事先報名,請逕至官網,11至12月場次如下:

2014年11月19日(預計自2014/10/20起開放報名)

講者:張國賢/國立政治大學哲學系助理教授

講題:跨領域─中國哲學現代詮釋的一個可能視角

2014年12月17日(預計自2014/11/20起開放報名)

講者:耿晴/國立政治大學哲學系助理教授

講題:佛教哲學如何看待認識、認識對象與自我意識

系統號:

A-004171

【系列演講】臺北保安宮「2014年文化歷史系列講座」

標題:

【系列演講】臺北保安宮「2014年文化歷史系列講座」

時間:

2014年3至12月,共10場

地點:

大龍峒保安宮一樓雲衷廳(臺北市哈密街61號)

主辦單位:

臺北保安宮

聯絡人:

Tel: (02)2595-1676

內容簡介:

大龍峒在早期文風鼎盛,保有豐富宗教信仰文化,隨著時代改變及居民外移,已漸隱沒。為推廣宗教信仰文化,保安宮特別舉辦多場文化信仰講座,帶民眾深入探源。

演講時間:每月一次,均為週六14:30-16:30

11至12月場次及講題如下:

11月15日

臺灣福德正神與馬來西亞大伯公的比較探討(徐雨村,國立高雄師範大學客家文化研究所助理教授)

12月20日

南島語族音樂介紹(李秀琴,國立臺北藝術大學傳統音樂系助理教授)

系統號:

A-004172

【系列演講】2014王夢鷗教授學術講座

標題:

【系列演講】2014王夢鷗教授學術講座

時間:

2014年11至12月,共3場

地點:

政治大學百年樓三樓中文系會議室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學中國文學系

主講人:

陳引馳(復旦大學中文系教授兼系主任)

內容簡介:

講次一:魏晉文學之莊學迴響

時間:11月24日(週一)10:10

主持人:廖棟樑(政大中文系教授)

魏晉諸子復興,中古文人於莊學情理兼攝,深有契心,而莊學影響文人之最要者,在自由的追求和生死的反省,本講擬就此兩大脈絡分別予以疏釋,以展現時代精神之重要側面。就前者而言,六朝文人的自由追求,非僅所謂倫常瓦解後的通脫失范、行為放達,更有深沉之理據,即莊學所重之自然本性,所謂「循性而動」即是其顯著之表達;後者則經由種種對生命有限的焦慮,至於順化自然的紓解,顯示了莊學影響的作用。

講次二:走向田園境界的陶潛

時間:11月28日(週五)10:10

主持人:陳逢源(政大中文系教授)

「田園」是凝聚詩人陶淵明現實生活、人生追求和詩學成就之焦點,本講在政治、家族、信仰和文學交相錯綜的構架中,討論詩人走向「田園境界」的途程上經歷的世間種種挫折和不如意,試圖對其歸隱田園之背景做一新的描畫;同時討論了陶淵明與桓玄在家族、信仰和交往中的複雜關係,以及他們與廬山慧遠在佛學的觀念、佛教與政治關係等問題上的異見。

講次三:中古文學之佛教影跡

時間:12月1日(週一)10:10

主持人:曾守正(政大中文系教授)

中古時期,佛教進入中國,重塑固有之文化傳統,文學概莫能外,本講試圖以若干個案討論佛教文學之傳入方式、中古文人之佛教接受以及文學文本中之佛教印跡:在傳入方式上,努力揭示身受口傳的途徑;在文人接受方面,強調具體歷史場景的作用;至於文本中的表現,則矚目於佛教因素與本土因素的糾結交織。由以上之討論,期望能展示中古佛教文學豐富複雜之圖景,亦嘗試提出對有關研究的反省。

系統號:

A-004234

【系列演講】臺灣學系列講座

【系列演講】國立臺灣文學館2014年下半年「府城講壇」

【系列演講】《傳媒與臺灣現代性》系列演講

標題:

【系列演講】《傳媒與臺灣現代性》系列演講

時間:

2014年11至12月,共3場

地點:

世新大學舍我樓10樓R1002會議室(臺北市文山區木柵路一段17巷1號)

主辦單位:

世新大學舍我紀念館

聯絡人:

Tel: 2236-8225#2402

內容簡介:

殖民與威權統治下苦悶的臺灣知識分子,將許多描述現實生活的重要著作發表於雜誌與報刊上,吐露對自由、平等的渴望,且筆下出現繁華的都市生活、蓬勃的庶民文化,或攝影、留聲機、廣播等媒介生活的中產階級品味生活。臺灣史中的媒介研究顯示出媒介與傳播的多重決定,更難只專注在單一傳播技術上,而是在印刷、影像、歌謠、廣播等不同速度、韻律、時間感的傳遞下構築臺灣為現代社會。

場次一

演講時間:11月7日(週五)14:00-16:00

演講地點:世新大學舍我樓10樓R1002會議室

演講者:李承機(成功大學臺灣文學系副教授)

講題:在文字權力與文書統治之外—音聲文化的傳播媒介史

報名網址:http://goo.gl/WXM5PQ

場次二

演講時間:11月28日(週五)14:00-16:00

演講地點:世新大學舍我樓10樓R1002會議室

演講者:Mareike Ohlberg(德國海德堡大學漢學博士、世新大學舍我紀念館博士後研究員)

講題:中臺宣傳戰?中國和臺灣歷來如何通過媒體試圖爭取世界輿論

報名網址:http://goo.gl/jvbZRg

場次三

演講時間:12月19日(週五)14:00-16:00

演講地點:世新大學舍我樓R1002會議室

演講者:王淑美(政治大學新聞系助理教授)

講題:1930年代臺灣的媒體生態與都市生活韻律

報名網址:http://goo.gl/Xk2RTj

歡迎報名參加。

系統號:

A-004298

【系列演講】第六屆余英時先生歷史講座

【工作坊】數位人文研究工作坊——臺灣研究新取徑

標題:

【工作坊】數位人文研究工作坊——臺灣研究新取徑

時間:

2014年10至12月,共3場

地點:

成功大學、臺灣大學(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

臺灣大學數位人文研究中心、成功大學歷史學系、中興大學臺灣文學與跨國文化研究所、科技部數位人文推動計畫--數位人文研究人才培育計畫

聯絡人:

朱逸群,Tel: (02)3366-9847;E-mail: simonycchu@ntu.edu.tw

內容簡介:

成功大學場次:2014年10月03日(星期五) / 國立成功大學歷史學系振芝講堂

中興大學場次:2014年10月17日(星期五) / 國立中興大學綜合教學大樓904會議室

臺灣大學場次:2014年12月12日(星期五) / 國立臺灣大學法律學院霖澤館1301教室

※各場次內容相同,請擇一報名參加

9:40-10:00

數位人文時代的臺灣研究(項潔)

10:00-12:00

官方視野VS民間記錄:臺灣歷史數位圖書館(THDL)及其研究工具集(杜協昌)

13:30-15:10

研究民國史、臺灣地方自治發展及日治法院的第一手資料:國史館數位檔案檢索系統、臺灣省議會史料總庫、日治法院檔案資料庫(蕭屹靈)

16:00-17:00

豐富多元的影像資料庫:臺灣舊照片資料庫、新版國家文化資料庫、海外博物館臺灣民族學藏品資料(蔡炯民)

17:00-17:30

分享與討論

系統號:

A-004173

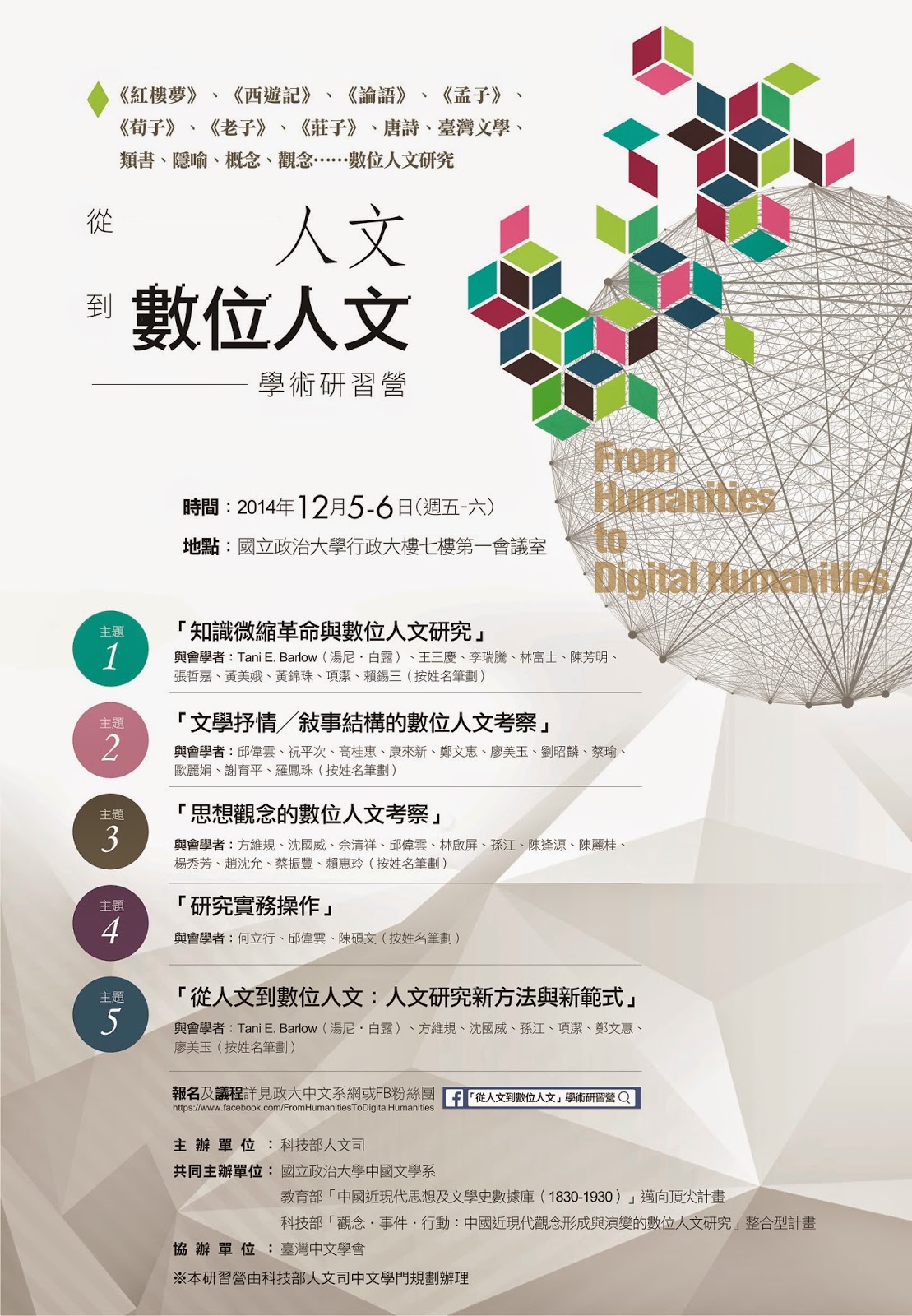

【研習營】「從人文到數位人文」學術研習營

標題:

【研習營】「從人文到數位人文」學術研習營

時間:

2014年12月5至6日(週五至週六)

地點:

政治大學行政大樓七樓第一會議室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

科技部人文司、國立政治大學中國文學系等

聯絡人:

曾同學,E-mail: 101151503@nccu.edu.tw

內容簡介:

12月5日

【知識微縮革命與數位人文研究】

8:40-9:50

主持人:林富士(中央研究院數位文化中心副召集人兼歷史語言研究所副所長)

唐宋類書與帝國的知識想像:一個數位人文的觀察(項潔,國立臺灣大學資訊工程系特聘教授)

對談人:林富士、王三慶(國立成功大學中國文學系特聘教授)

10:10-11:20

主持人:賴錫三(國立中正大學中國文學系教授兼系主任)

“Ephemera: Current and Future”及其相關(Tani E. Barlow(湯尼‧白露)Rice University歷史系教授)

對談人:張哲嘉(中央研究院近代史研究所副研究員)、黃錦珠(國立中正大學中國文學系教授)

11:20-12:30

主持人:李瑞騰(國立中央大學中國文學系教授)

數位資料庫與臺灣文學研究新趨向(黃美娥,國立臺灣大學臺灣文學研究所教授兼所長)

對談人:李瑞騰、陳芳明(國立政治大學臺灣文學研究所講座教授)

【文學抒情╱敘事結構的數位人文考察】

14:00-15:10

主持人:康來新(國立中央大學中國文學系教授)

同位詞夾子:主題式分類詞庫萃取演算法(謝育平,銘傳大學資訊工程學系副教授)

對談人:歐麗娟(國立臺灣大學中國文學系教授)、祝平次(國立清華大學中國文學系副教授)

15:30-16:40

主持人:高桂惠(國立政治大學中國文學系特聘教授)

語文分析方法在數位人文的一些應用──《紅樓夢》、《西遊記》及其他(劉昭麟,國立政治大學資訊科學系特聘教授)

對談人:高桂惠、邱偉雲(國立政治大學中國文學系博士後)

16:40-17:50

主持人:廖美玉(逢甲大學大學中國文學系教授兼科技部中文學門召集人)

唐詩的數位人文研究(鄭文惠,國立政治大學中國文學系教授)

對談人:蔡瑜(國立臺灣大學中國文學系教授)、羅鳳珠(元智大學中國文學系副教授)

12月6日

【思想觀念的數位人文考察】

9:30-10:40

主持人:林啟屏(國立政治大學中國文學系特聘教授兼文學院院長)

先秦儒道思想論著文本結構與觀念系統的數位人文考察──以《論語》、《孟子》、《荀子》、《老子》、《莊子.內篇》為中心(邱偉雲)

對談人:陳逢源(國立政治大學中國文學系教授兼主任)、蔡振豐(國立臺灣大學中國文學系教授)

11:00-12:10

主持人:楊秀芳(國立臺灣大學中國文學系教授)

人文基因圖譜:隱喻或方法?(余清祥,國立政治大學統計學系教授)

對談人:賴惠玲(國立政治大學英國語文學系特聘教授)、趙沈允(Rice University歷史系講師)

14:00-15:10

主持人:陳麗桂(國立臺灣師範大學國文學系教授)

概念史的理論、方法和實踐(方維規,北京師範大學文學院特聘教授)

對談人:邱偉雲、何立行(國立清華大學中國文學系博士後)

17:00-18:00

【圓桌討論:從人文到數位人文:人文研究新方法與新範式】

主持人:廖美玉

與談人:Tani E. Barlow、方維規、沈國威、孫江、項潔、鄭文惠(依照姓氏筆劃)

系統號:

A-004379

【工作坊】第2屆東南亞考古工作坊

標題:

【工作坊】第2屆東南亞考古工作坊

時間:

2014年11月19日 (週三)

地點:

中研院史語所研究大樓七樓704會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所臺灣與東南亞考古學研究室

聯絡人:

許小姐,Tel: (02)2782-9555#675

內容簡介:

9:40-10:40

主持人:陳光祖(中央研究院歷史語言研究所研究員兼考古學門召集人)

Recent advances in the archaeology of Vietnam(阮金容(Kim Dung NGUYEN),越南國立社會科學院考古學研究所資深考古家)

11:10-12:00

主持人:趙金勇(中央研究院歷史語言研究所助研究員兼臺灣與東南亞考古研究室召集人)

Bali in the global contacts(Prof./Dr. I Wanna Ardika,印尼Udayana 大學文學與文化學院考古系)

12:00-14:00

綜合討論

報名請洽:cfas@gate.sinica.edu.tw(請提供:姓名/單位元/職稱/聯絡方式)

報名截止日期:2014年11月14日

系統號:

A-004286

【工作坊】World Geographical Philosophy of Shanhaijing and Chinese Traditional Culture Workshop

標題:

【工作坊】World Geographical Philosophy of Shanhaijing and Chinese Traditional Culture Workshop

時間:

12-14 November, 2014

地點:

La Trobe University, Melbourne, Australia(Plenty Rd & Kingsbury Drive, Melbourne VIC 3086, Australia)

主辦單位:

La Trobe University, Centre for China Studies

聯絡人:

Prof. Pei Likun,Tel: +61 3 9479 6508;E-mail: l.pei@latrobe.edu.au

報導者:

袁子賢

內容簡介:

The International Workshop on World Geographical Philosophy of Shanhaijing and Chinese Traditional Culture is initiated by the Centre for China Studies in partnership with the Linguistics Program and Centre for Research on Language Diversity and C S Global Pty Ltd.

【Objectives】

The Workshop intends to:

Promote intellectual exchange and advance the study of the Chinese traditional culture, particularly the study of Shanhaijing; Improve the level of understanding on Chinese culture outside of China; Develop recommendations that are relevant to the academic community in areas of traditional Chinese culture; and Publish and disseminate the findings and recommendations arising from the workshop in both English and Chinese in various formats to meet the needs of diverse readers.

【Themes and Topics】

The Workshop will consist of 3 panel topics:

Shanhaijing's World Geographical Theory

Shanhaijing's Philosophy on the Unity of Heaven and Humanity and Chinese Traditional Culture

Shanhaijing — Chinese and World Languages

系統號:

A-004174

【研究会】中国の歴史認識再考

標題:

【研究会】中国の歴史認識再考

時間:

2014年11月29日(週六)15:00-18:00

地點:

東洋文庫2階講演室1(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

東洋文庫超域アジア部門現代中国研究班国際関係・文化グループ

聯絡人:

村田雄二郎教授,E-mail: murata@ask.c.u-tokyo.ac.jp

內容簡介:

【日時】

2014年11月29日15:00-18:00

【場所】

財団法人東洋文庫2階講義室1

「中国の歴史認識 再考」

Rethinking Historical Memory in Chinese Politics

【報告】

報告者1:袁偉時

論題:中国近代史研究と日中関係

報告者2:Wang Zheng(汪錚)

論題:歴史認識と中日関係

【講師紹介】:

袁偉時:廣州中山大学哲学系教授。中国近代史研究。主著に『中国現代哲学史稿』『晚清大変局中的思潮与人物』『路標与霊魂的拷問』など。日本語訳に『中国の歴史教科書問題—“氷点”事件の記録と反省』(武吉次朗訳,日本僑報社,2006年)。

Wang Zheng(汪錚):Seton Hall University准教授。国際政治学研究。主著にNever Forget National Humiliation: Historic Memory in Chinese Politics and Foreign Relations, New York City: Columbia University Press, 2012. (『中国の歴史認識はどう作られたのか』伊藤真訳,東洋経済新報社,2014年。)

【言語】:

中国語(通訳あり)

系統號:

A-004175

【研習營】中國近代史的趨勢與議題學術研習營

標題:

【研習營】中國近代史的趨勢與議題學術研習營

時間:

2015年1月19至23日(週一至週五)

地點:

中研院近史所(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、復旦大學歷史學系

聯絡人:

林小姐,Tel: 886-2-27824166

內容簡介:

1月19日

9:10-10:30

近代史的研究趨勢(呂芳上)

10:50-12:20

口述歷史與近代史研究(張力、遊鑑明)

13:30-15:00

宗教史與地方社會(康豹、羅士傑)

15:20-16:50

蔣介石與胡適(黃克武、潘光哲)

17:10-19:30

學員專題討論(一)

1月20日

9:00-10:30

近代政治史研究(張瑞德、王奇生)

10:50-12:20

近代外交史研究(張啟雄、金光耀)

13:30-15:00

東北亞與東南亞(陳儀深、許文堂、林泉忠)

15:20-16:50

近史所檔案館、圖書館與胡適紀念館的介紹

17:10-19:30

學員專題討論(二)

1月21日

9:00-10:30

近代經濟史研究(陳慈玉、林滿紅、吳景平)

10:50-12:20

城市與商人(李達嘉、張寧)

13:30-15:00

戰爭與革命(羅久蓉、餘敏玲、黃道炫)

15:20-16:50

近史所數位資源介紹(張哲嘉、孫慧敏)

17:10-19:30

學員專題討論(三)

1月22日

9:00-10:30

科學與藝術(雷祥麟、王正華)

10:50-12:20

知識轉型(張壽安、呂妙芬、章清)

13:30-17:30

參觀國史館、黨史館與檔案管理局

1月23日

9:00-10:30

海華與邊域(賴惠敏、李盈慧、吳啟訥)

10:50-12:20

薪火相傳(張玉法、陳永發)

13:30-15:00

海峽兩岸近代史研究之展望(黃克武、章清)

15:20-18:00

綜合座談

系統號:

A-004176

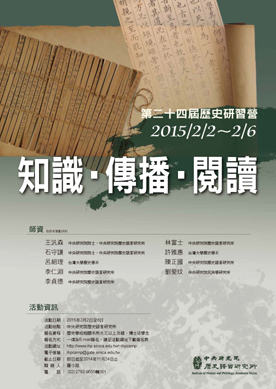

【研習營】第24屆歷史研習營——「知識‧傳播‧閱讀」

標題:

【研習營】第24屆歷史研習營——「知識‧傳播‧閱讀」

時間:

2015年2月2至6日(週一至週五)

地點:

中央研究院史語所(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

羅小姐,Tel: (02)2782-9555#351;E-mail: ihpcamp@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

報名資格:歷史學或相關系所大三以上及碩、博士班學生

報名方式:一律採E-mail報名,請至活動網址下載報名表

電子信箱:ihpcamp@gate.sinica.edu.tw(如在三日內未收到我們的回覆確認信,請聯絡羅小姐)

截止日期:即日起至2014年11月24日止

錄取名額:40~50名。

報 名 費:新臺幣1,500元正。另函通知錄取者繳交報名費。

錄取名單公佈日:2014年12月5日

報名須知:

1.

2.無法全程參加者,請勿報名。

3.研習期間全體學員必須住宿在中央研究院活動中心。

4.本次活動場地並非全屬無障礙設施空間。

5.未開放大陸學校學生個別報名。

6.未錄取者恕不通知。

7.主辦單位保有活動變更及最終錄取學員之權利,如有未盡事宜得隨時修正之,並於活動網站公告。

本研習營已公佈師資名單及講題(暫訂):

近世中國思想與思想與知識的下滲(王汎森)

東亞的圖像與知識傳播(石守謙)

從品評會到博覽會:近代農學知識的傳播網絡(呂紹理)

明清書籍與閱讀史研究的新方向(李仁淵)

變動的身體知識?寫本時代的疾病、醫療與文化(李貞德)

何謂「數位人文學」?(林富士)

知識傳播──跨越媒材的界線(許雅惠)

如何理解知識的跨族傳播?以嚴復為例(陳正國)

女書的文化歷史意涵:從文本到閱讀與展演(劉斐玟)

系統號:

A-004265

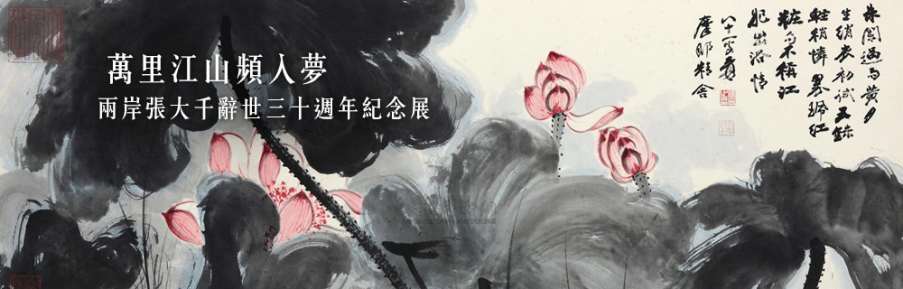

【展覽】萬里江山頻入夢——兩岸張大千辭世三十週年紀念展

標題:

【展覽】萬里江山頻入夢——兩岸張大千辭世三十週年紀念展

時間:

2014年9月5日至11月23日

地點:

國立歷史博物館2樓201-203展廳、精品長廊(臺北市中正區南海路49號)

主辦單位:

國立歷史博物館、四川博物院、吉林省博物院、深圳博物館

聯絡人:

Tel: (02)2361-0270

內容簡介:

中國近現代藝壇中,張大千無疑是最受矚目與最具影響力的藝術家,他獨特的魅力除了來自於其全才的書畫藝術之外,也來自於其多采多姿的生活藝術。他個性熱情,極重義氣,交遊廣闊,不乏切磋藝事與相互砥礪的摯友至交。他不僅是個創作者,更是位收藏家,曾為蒐購寶墨,不惜投下巨資,而所擁有的歷代書畫名蹟,大大地提高了他的鑑賞力並滋養了他的畫藝。他熱愛旅遊,足跡遍及世界各洲,對其見識的增廣與心胸的開拓,多所助益。他一生居住過許多名園,也打造過數個理想居所,為自己營造良好的創作環境。他也講究美食,認為若連這種感官品味能力都不具備,如何能有敏銳度極高的藝術欣賞與創作能力。他豐富的生活與其畫藝同樣吸引人,因此無論生前或身後總擁有一批「大千迷」。

至於張大千的繪畫藝術發展,大致可分為三個階段,其一是早年師習明清以降的文人水墨畫風,作品清新俊逸;其二是中年時期赴敦煌臨摹高古壁畫,一變而趨精麗雄渾之風;其三是晚年發展潑墨潑彩風格,開拓了現代水墨的新境界。然而,張大千的創作力豐沛,分屬此三階段的作品數量皆相當可觀且面貌多元,是以難有一個收藏單位的張大千繪畫收藏可以充分含括全面。

吉林省博物院、四川博物院與國立歷史博物館是兩岸收藏中國近現代藝壇大師張大千先生藝術作品的重鎮,藏品豐富且各具特色。吉林省博物院所藏多為張大千於1949年以前之作,反映出其畫學經歷和文人畫風嬗變過程。四川博物院所藏,除了其早期作品外,更有百餘件張大千於敦煌臨摹石窟壁畫之作,這些作品提供了追索其精麗巨構與重彩畫風轉變的重要軌跡。位於臺北的國立歷史博物館,則與晚年的張大千互動良好,不僅於海內外為其舉辦多次相關展覽,也收藏了張大千作品百餘件,其中多為旅歐時期所作,展現了其由成熟的寫意風格演變至潑墨潑彩的歷程。2013年適逢張大千辭世三十週年,兩岸合作策辦「萬里江山頻入夢-兩岸張大千辭世三十週年紀念展」,匯集了此三館所藏的張大千繪畫精品105組件,自2013年起至2014年止分別於深圳博物館、四川博物院、吉林省博物院與國立歷史博物館展出,不僅為兩岸觀眾呈現了張大千早中晚期不同階段的繪畫風貌,也藉此凸顯了兩岸博物館張大千藝術收藏的各異特色。

系統號:

A-004177

【展覽】古調留聲──臺灣原住民族傳統音樂採集主題展

標題:

【展覽】古調留聲──臺灣原住民族傳統音樂採集主題展

時間:

2014年9月1日至12月31日

地點:

臺灣大學圖書館B1臺灣原住民族圖書資訊中心(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

原住民族委員會、臺灣原住民族圖書資訊中心

內容簡介:

自日治時期以來,臺灣原住民族傳統音樂一直受到許多音樂家及學者所關心。最早的採集記錄可追溯至日本人類學家伊能嘉矩所發表的〈臺灣土番之歌謠與固有樂器〉一文,而臺灣本土音樂家張福興也在一九二一年至日月潭採集邵族之音樂,並在兩年後由臺灣教育會出版《水社化番杵音及歌謠》。錄音採集則首次出現於一九二二年,日本音樂學家田邊尚雄使用早期蠟管式留聲機,至泰雅族、排灣族、邵族等部落採集有聲資料,並在其著作《南洋、臺灣、沖繩音樂紀行》中發表其調查結果。日治末期,黑澤隆朝教授對臺灣原住民音樂進行實地調查,採集近千首歌謠及器樂,堪稱研究臺灣原住民族音樂最深最廣者,並完成《臺灣高砂族的音樂》一書,此書在日後也成為此領域的重要參考文獻。

戰後的原住民音樂研究則以史惟亮發起的「民歌採集運動」為主,共進行五次採集,由許常惠等人共同執行,此次運動共採錄兩千首以上民歌,為漢人最具規模之民族音樂採集。同時呂炳川教授也在進行臺灣原住民族音樂的研究,並在一九八〇年出版《臺灣山胞的音樂》唱片。參與「民歌採集運動」的許常惠老師也在一九八六年出版《現階段臺灣民謠研究》介紹了臺灣民謠研究的歷史、方法,以及包括福佬、客家、原住民民謠分析。

音樂,是臺灣原住民族的生活體現,內容承載著族群部落的歷史傳說、遷徙、祭儀,與日常生活,古調音樂的保留與傳承是當代族人了解祖先生活的歷史與智慧的一種方式,在今日原住民傳統文化、語言不斷流失的時刻,這些由前人所採集、保留的珍貴資料,是後輩人們得以親近祖先路徑之一,此外,亦是為後人留下了臺灣原住民族傳統古調的美好。本中心此次將舉辦「古調留聲──臺灣原住民族傳統音樂採集主題展」,展出相關書籍、樂譜及影音資料,期盼能夠藉由這些館藏,讓讀者們一窺臺灣原住民族傳統生活的表現,並了解音樂採集的歷史脈絡。

系統號:

A-004178

【展覽】集瓊藻——院藏珍玩精華展

標題:

【展覽】集瓊藻——院藏珍玩精華展

時間:

2014年8月1日開始

地點:

國立故宮博物院106陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「集瓊藻」是乾隆皇帝所藏一件多寶格的名稱,意指蒐羅眾多珍貴美好的物品。本院所藏珍玩類的文物,包括琺瑯、服飾、文具、漆器、法器、雕刻、多寶格等項,種類紛繁,品質精良,且數量豐富,呈現清宮典藏的重要面向。本展覽以「珍」與「玩」為展覽主軸,「珍」是指材質珍貴稀有、工藝技法高超罕見;「玩」則指造形構思巧妙、製作精到古雅,令賞玩者愛不釋手。

本院珍玩類藏品,多數源自宮廷生活用器。有的用於祭祀儀式,有的作外交餽贈用;有典禮中佩帶的裝身器,也有閨閣內堂梳妝品;有的是廳堂上的陳設或文房几案的用具、休閒把賞的巧玩,還有收納多寶玩器的箱匣等,無一不是設計巧妙、工藝精緻。

珍玩類的材質常作複合性的組合,以金銀、寶石、竹木牙角、硯墨等為主,也包含銅、瓷、玉材巧作,多種材質兼容並用,且搭配多種工藝技術於一,呈現工藝極致之美。至於其裝飾題材,不時地穿插歷史典故、民俗傳說、吉祥圖案,深刻浸潤於中國文化底蘊間,營造生活中的端莊、文雅與趣味。

本展覽為故宮博物院常設展,全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-004179

【展覽】鄰蘇觀海——院藏楊守敬圖書特展

標題:

【展覽】鄰蘇觀海——院藏楊守敬圖書特展

時間:

2014年6月7日至12月14日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

國立故宮博物院典藏之珍貴善本,質量俱精,除了清宮舊藏外,尚包括不斷蒐購及接受捐贈,為院藏之所闕遺,且深具文化價值者。其中,政府於民初移存之晚清藏書家楊守敬(1839-1915)觀海堂部分藏書凡1,634部、15,491冊,最能呈現漢籍的多元豐富及其流傳於東亞文化圈的特色。

在晚清著名藏書家之中,楊守敬並非以藏書量見譽於時,而是因其東瀛訪書經歷及攜回不少珍貴漢籍而為世所重。他在光緒六年(1880)受聘為駐日公使何如璋(1838-1891)隨員,前往東京。其時,日本明治維新方興未艾,舉國勠力西化改革。他看見大量漢籍被賤價棄置市上,遂銳意蒐購;又因書結緣,與日本收藏家森立之(1807-1885)、向山黃村(1826-1897)及島田重禮(1838-1898)等人相識相知,並在他們協助下,經由購買、交換等方式,獲得其他藏書家的罕見善本。

光緒十年(1884)楊守敬攜在日訪得之書回國,四年後將之藏於湖北黃州「鄰蘇園」,再於二十九年(1903)移存武昌菊灣「觀海堂書樓」。本展覽「鄰蘇觀海」之名,即源自此二處楊氏藏書地點。民國四年(1915),楊氏過世,政府以七萬餘金將其藏書購入,並將一部分撥交松坡圖書館,後併入國立北平圖書館,復將另一部分儲於集靈囿,繼交故宮博物院圖書館典藏,嗣於抗戰期間隨文物南遷。本院所藏雖非觀海堂藏書全貌,然蘊含了楊氏對漢籍蒐藏的奉獻與心血,最足見證其保存民族文化之功。

本展覽分為「其人其藝」、「東瀛訪書 」、「靜觀寰宇」及「圖書流傳」四個單元。「其人其藝」介紹楊守敬個人生平,展示其書法,以呈現楊氏情性入筆的一面;「東瀛訪書 」則從日本訪書經歷,揭示其訪書特色、蒐書來源及重要成果。「靜觀寰宇」旨在透過藏書內容,說明楊氏探究學術,對於天文輿地的大宇宙以次人體結構的小宇宙,皆可靜觀而自得。「圖書流傳」勾勒了漢籍從中國傳向東亞朝鮮半島及日本,終又回流的文化旅程,彷彿呼應著楊氏與域外漢籍之間的相遇緣份。

系統號:

A-004180

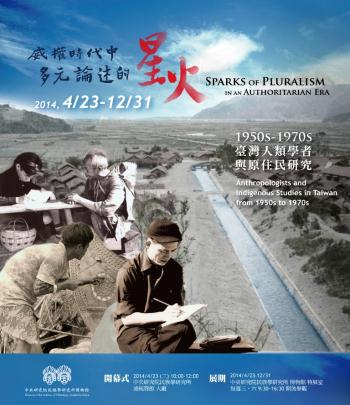

【展覽】「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s臺灣人類學者與原住民研究」專題特展

標題:

【展覽】「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s臺灣人類學者與原住民研究」專題特展

時間:

2014年4月23日至12月31日

地點:

中研院民族所博物館特展室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

聯絡人:

Tel: 02-2652-3308

內容簡介:

1950到1970年代的臺灣,是一個政治上處於戒嚴,經濟上「現代化」發展掛帥的時代。政府的治理哲學,延續了新生活運動的餘續,著眼於教化出「儉樸」、「理性」的國民;民族政策上則抱持著「漢化」或「同化」的基本態度。在那個講求規制的時代中,從大陸遷臺的第一代人類學者,以及他們在臺灣培養出的第二代人類學者,秉持著學術的真誠與使命感,深入原住民部落,展開專業嚴謹的民族誌田野調查工作;並在各種可能的公開場合,鼓吹文化相對論的觀點,企圖喚起社會大眾對於非漢族群文化的認識與尊重。透過他們鍥而不捨的呼籲,以及默默的學術累積與出版,到了1980年代,社會政治氛圍開始轉變,整個臺灣社會對於原住民文化的接納與欣賞,對於文化多元主義的擁抱,也才能夠水到渠成。

本展覽由本所副研究員蔣斌先生及何翠萍女士共同策展。展覽中匯集了大量珍貴的田野影像、公文檔案、研究者田野筆記圖繪、文物及訪談影音,並透過多媒體技術及互動式展示設計,帶領觀眾重返1950-1970年代,看臺灣戰後第1、2代的人類學者如何秉持學理的觀點與學術的初衷,在當時國家機器與社會大眾的眼神都不太眷顧的偏遠地區,默默地實踐著多元主義與人本主義的理想。展期自4月23日起至103年12月31日止,誠摯地邀請各界朋友蒞臨指教。

展期

2014年4月23日~12月31日

每週三、六 9:30 ~ 16:30。

遇國定假日休館 (其它特殊情形之休館,以本館網頁最新消息告為準)

系統號:

A-004182

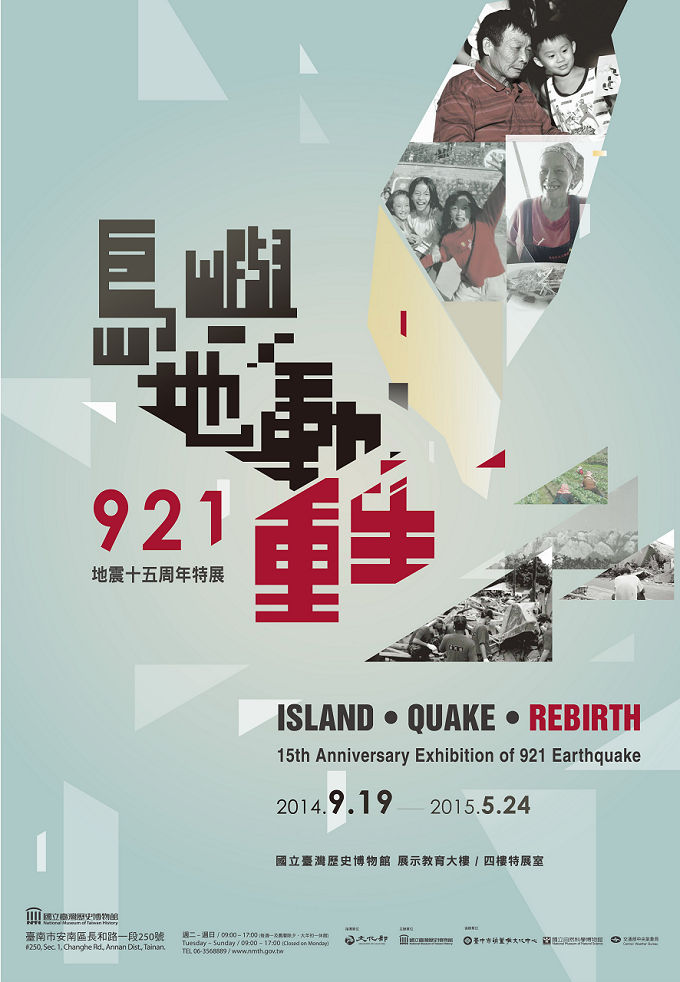

【展覽】島嶼‧地動‧重生:921地震十五周年特展

標題:

【展覽】島嶼‧地動‧重生:921地震十五周年特展

時間:

2014年9月19日至2015年5月24日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓/四樓特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-3568889

內容簡介:

島嶼‧地動‧重生

臺灣歷史的逐步演變,緣於臺灣這塊土地與多元族群之間的互動所形成;而在臺灣當代歷史的發展進程中,接近二十世紀末,1999年的921大地震,不僅只為一次臺灣島嶼的環境鉅變、地表樣貌的翻動,同時更帶來了臺灣人對於社會、文化、經濟層面的複雜思考,以及人與自然、土地間的高度倫理省思。

本展覽由「晃動的搖籃」、「記憶的餘震」、「 生活的回穩」和「島嶼的重生」等四大展示主題, 將921地震放置在地震史、臺灣近代史發展的時間脈絡中,重返19999年9月21日當下與其後的時刻,看見臺灣人民如何應變,並且如何不分族群與地域彼此無私協助,攜手共度悲慟失去家園與親人的歷程;而除此,在此一自然劇變後,人們又是如何在傾圮崩垮的屋瓦中,重建家園、社區以及適切地方發展的產業,並思考到文化、古蹟的永久存續問題,且重新建立起人與內在心靈、人與社群、人與社會和土地間的和諧關係;至最終,於現今的時間位置,再次清楚看見島嶼以及人們重生的境況,並反思921地震對於吾土吾民的各式影響及啟發。

921地震業已走過15載,此一動盪從未被遺忘,居住在這塊土地上戮力耕耘的臺灣人,業已辛勤開創出與過往殊異的獨特生活方式,並與變動不居的島嶼,不斷展開深刻繁複的對話。

晃動的搖籃

我們生活的土地,就是養育我們成長的搖籃;1999年9月21日,震央位於南投集集的大地震,是一次搖籃的劇烈晃動,也搖晃出臺灣人民對於這座島嶼的重新認識。逐步接近921發生的當下, 921地震所具體帶來的震撼與創傷,身處其中的人們,是如何回應此一鋪天蓋地的劇變;而歷經此ㄧ自然變動後,臺灣各級政府單位和相關的救援組織,亦重新檢視了自身的動員機制問題,並且獲得了災難救助的可貴經驗。在此ㄧ臺灣土地艱難的時刻裡,來自不同的社群,來自各地的族群,以及來自國內和世界各地角落的搜救、協助組職,都在此奉獻心力與汗水,盡其所能,無私互助。

記憶的餘震

土地的翻攪擾動,隨著時間逐漸平息了下來,然而仍舊活著的人們,腦海裡卻仍不斷上演著彼時的餘震。一場突如其來的地震,不只是外在環境的具體毀壞,亦是人們內在心靈、生活型態的與時適應和調整。尚存的居民回溯921發生的當下與後續,他們看見怎樣動盪的場景,如何逃離或自處;而又是在怎樣焦急倉皇的情境之中,搶救下自身或家族彌足珍貴的物品。活著的人,要如何在粉碎崩塌的廢墟中,等待家園的搶救、親人存否的消息;而面對環境與生活人群的變遷,又有著怎樣生存方式與價值心態的改易。

生活的回穩

震後15年間各式層面的具體重建,讓原本流離失所的臺灣人,逐步找回生活的秩序;而地震所引發、衍生的各種問題,也讓臺灣社會共同思索「發展」一詞的意涵,以及人與土地、文化之間應有之關係。傾毀和問題的家屋,或原地重整重建,或另覓合適它處從頭起;而受創斑斑的教室和校園環境,則尋找到能讓教育紮根不倒的穩固建築工法,此一土地劇變之後的生活變遷,讓家園的定義有了思考界限的擴充;鄰里、地方關係的更弦易張,以及社區總體營造的積極意識與嶄新作為,讓人們必須重新適應不同的生活群體,但卻也因此重新迸發、創造出與眾不同的社群和能量。

島嶼的重生

每次臺灣土地的波動,都是一次人們與土地深刻對話的契機。走過的15年,不同的地域,已逐漸開展出不同面向的產業經營模式;生活、生存與生命的根本價值,也開始有了更多「因地制宜」的實踐倫理和思考方向。該如何面對下一次的土地與自然波動;該如何與變動不居的臺灣土地相偎相依;該如何去永續維持得來不易的碧綠山林和美麗家園;而又該如何,人與社群、人與土地以及經濟與文化,可以是共生共榮的和睦共處,而非相互戕害、強掠剝奪的競爭關係。 921之後的15年,這座島嶼以及島嶼上的臺灣人,都在經歷著各式各樣生活形態與價值觀念的重生,他們思考問題、設法解決問題,並且逐步實踐自身的生活理想藍圖,然後一路走向,與這座島嶼更加親密無間的未來。

系統號:

A-004193

【展覽】紅唇與黑齒:檳榔文化特展

標題:

【展覽】紅唇與黑齒:檳榔文化特展

時間:

2014年9月1日至12月20日

地點:

中研院數位文化展示中心(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院數位文化中心、中研院歷史語言研究所

聯絡人:

林玉雯,Tel: 02-26525277

內容簡介:

「檳榔」在臺灣是相當重要且經濟價值高的作物,曾經有「綠金」、「綠寶石」之稱。然而「綠金」時代已逝,現今談及「檳榔」,一般人腦海大多會浮現「紅唇族」、「檳榔西施」、「土石流」的畫面。檳榔已被政府及許多學者型塑為傷害健康、汙染環境、敗壞風俗、及摧殘生態的罪魁禍首之一,負面形象深植人心。

但是,檳榔真的一無是處嗎?事實上,人類嚼食檳榔的習俗已延續數千年之久,包括臺灣及中國南方的住民在內,檳榔不僅是日常的零食,透過檳榔的交換與共同的嚼食經驗,還可建立或強化族群與文化認同。除了作為食物及社交、婚禮場合的禮物,檳榔也被用於治療疾病、防止瘟疫,甚至被用來當作宗教祭祀的祭品或是行使巫術時的法物。

本展覽解說「檳榔」的不同面向,展示其多元功能,並運用數位典藏資源,讓各界更全面的認識檳榔及其文化意涵,以重新審視檳榔的價值。

系統號:

A-004194

【展覽】冷眼熱心,寫盡人間事──臺灣報導文學特展

標題:

【展覽】冷眼熱心,寫盡人間事──臺灣報導文學特展

時間:

2014年6月27日至2015年1月4日

地點:

國立臺灣文學館展覽室B(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

「臺灣報導文學特展」6月27日起開展,國立臺灣文學館首次以報導文學作為策展主題,呈現自清領時期至21世紀以來臺灣報導文學的發展,看作家們遭遇新聞事件及歷史變化的重要時刻,如何以冷眼熱心寫盡人間事。

融合新聞報導與文學書寫的報導文學,又稱為「報告文學」,基本上是作家透過翻尋歷史、田野蹲點、實際採訪,輔以影像記錄等方式撰寫而成的文學作品,藉由文字傳播映照現實,較諸其它文類具有更強大的反省及批判力道,以凝聚社會共識及與向上力量。

1935年4月21日臺灣中部大地震,作家楊逵前往災區調查後撰寫報導,將驚心動魄的災區場景做了生動的描述,建構了當年臺灣的集體記憶,其後楊逵並在報紙發表〈談「報導文學」〉、〈何謂報導文學〉、〈報導文學問答〉等三篇論述文章,允為臺灣報導文學理論架構的先驅。

特展以1928年至2000年的臺灣報導文學年表發端,郁永河在康煕年間來臺採硫寫下《裨海紀遊》一書,記錄沿途見聞、平埔族風俗民情,周步霞於1886年刊登於《臺灣府城教會報》第8期的〈北港媽的新聞〉、林獻堂1928年起連載於報紙的《環球遊記》、楊逵於1935年刊登於《社會評論》的〈臺灣震災地慰問踏查記〉,是清末至30年代,報導文學擔任「追求真實」使命的開創期。

1945至1960年代,臺灣結束殖民歷史,卻捲入反共浪潮與威權肅殺的白色恐怖氛圍,此情境不利於報導文學之發展,作家們改以柔性的書寫手法,使得此時期的報導文學成果見證歷史發展之軌跡,有如「冰山下的伏流」。

在1970年代,資深編輯高信疆在《中國時報》副刊開闢「現實的邊緣」專欄,大力提倡鄉土文化,並將報導文學列入「時報文學獎」的獎項之一,對臺灣戰後報導文學的推展發揮了關鍵性的影響力。接著則是陳映真於1980年代創辦《人間》雜誌,雖然只發行47期,但其所標舉的人道主義、對邊緣弱勢及底層人民的關注,卻深刻影響臺灣紀實攝影及報導文學的發展。

「冷眼熱心,寫盡人間事──臺灣報導文學特展」,6月27日起至2015年1月14日,在臺文館B展室展出,歡迎踴躍參與。

系統號:

A-004195

【展覽】明四大家特展——仇英

標題:

【展覽】明四大家特展——仇英

時間:

2014年10月4日至12月29日

地點:

國立故宮博物院202、210、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

本院所藏明四大家-沈周(一四二七—一五〇九)、文徵明(一四七〇—一五五九)、唐寅(一四七〇—一五二四)、仇英(約一四九四—一五五二)作品質量均美,特於今年推出四大家系列特展。繼第一季沈周展、第二季文徵明展、第三季唐寅展之後,第四季推出仇英特展。仇英,字實父,號十洲,原籍江蘇太倉,後移居蘇州。仇英以畫為業,雖出身微寒,但天資聰穎,少時學畫於蘇州著名畫家周臣(約一四五〇─一五三五),並受文徵明、唐寅等人影響,繪畫成就得到蘇州文人揄揚。

此外,仇英與當時收藏家如周鳳來(一五二三—一五五五)、陳官(卒於一五五七之後)、項元汴(一五二五—一五九〇)等時有往來,又因擅長臨摹,深得收藏家們的青睞,致使眼界大開,也令他有機會研習、臨摹江南藏家收藏的宋元畫作,技藝更加精湛,遂孕育出自己獨特的風貌。他於人物、山水、花卉等題材,無不匠心獨運;他的畫風不僅工謹精微,又具有文人細膩雅致的氣韻,在周臣過世之後,獨步江南二十年。

仇英的女兒仇珠(十六世紀)、女婿尤求(十六世紀),都是他的後學者。仇珠的畫風精工秀麗;尤求亦繼承仇英畫風,尤其擅長白描人物畫。明代中期商業活動盛行,在仇英活躍於畫壇時,他的作品即被大量臨仿,職業畫家託名仇英者更不計其數。

此次展覽分為「仇英的繪畫」及「傳承與影響」二個單元。第一單元呈現仇英作品多樣的風格特色。第二單元展出包括仇英的前輩畫家戴進(一三八八─一四六二)、周臣和後學者仇珠、尤求等人作品,以及傳稱仇英作品,藉以說明仇英對明代畫壇的影響力。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-004294