標題

- 「抒情與寫意:古典戲曲裡的愛戀與盟約」系列講座

- 【演講】賀剛:高廟遺址與高廟文化

- 【演講】《威權時代中多元論述的星火》策展經驗分享

- 【演講】Ana Carolina Hosne:文字、圖像和結繩記事──16-17世紀耶穌會在中國、歐洲和南美洲記憶法的不同和傳達方式

- 【演講】劉文清:《周禮注》「故書」及其校改問題考辨

- 【演講】耿化敏:你所不知道的第一代中共黨史權威何幹之

- 【演講】汪宏倫:戰爭、戰爭遺緒與現代性批判:東亞的「戰爭之框」與民族主義

- 【演講】陳士惠:以臺灣元素作曲: 再現傳統,傳統再現

- 【演講】吳聰敏:日治初期臺灣土地產權制度之演變:從清賦到土地調查事業

- 【演講】Scott Simon:All Our Relations: Indigenous Rights Movements and the Bureaucratization of Indigeneity in Taiwan

- 【演講】遊國慶:銅器的銘文內容與書法藝術

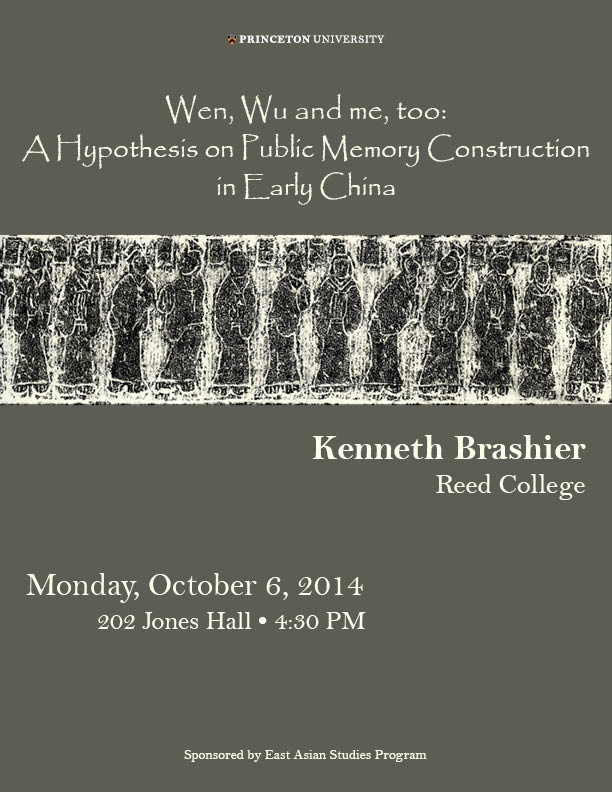

- 【演講】Kenneth Brashier:Wen, Wu and me, too: A Hypothesis on Public Memory Construction in Early China

- 【演講】李無未:日本漢語音韻學史

- 【演講】氣賀澤保規:從房山雲居寺石經事業看唐代後半期的社會諸相——關於「巡禮」與會昌滅佛

- 【演講】何智霖:陳誠與抗戰

- 【演講】許進雄:我研究古文字的機緣

- 【讀書會】The Ming Prince and Daoism: Institutional Patronage of an Elite

- 【演講】容世誠:文化冷戰與廉紙小說文化(Pulp Culture):中國─香港─東南亞

- 【演講】Benjamin Abraham Elman: A Late Chosŏn Korean Polymath: Kim Chŏng-hŭi 金正喜(1786-1856)and Qing Dynasty Qianlong-Jiaqing Era Scholarship

- 【演講】巫仁恕:抗戰時期淪陷區的城市生活──以蘇州菜館業的興衰為例

- 【演講】Lewis Mayo : The Social History of Colour in Medieval China: Perspectives from Independent Dunhuang, 9th to 11th centuries

- 【演講】飯島渉:臺灣史研究の回顧と展望(8):植民地醫學・帝國醫療

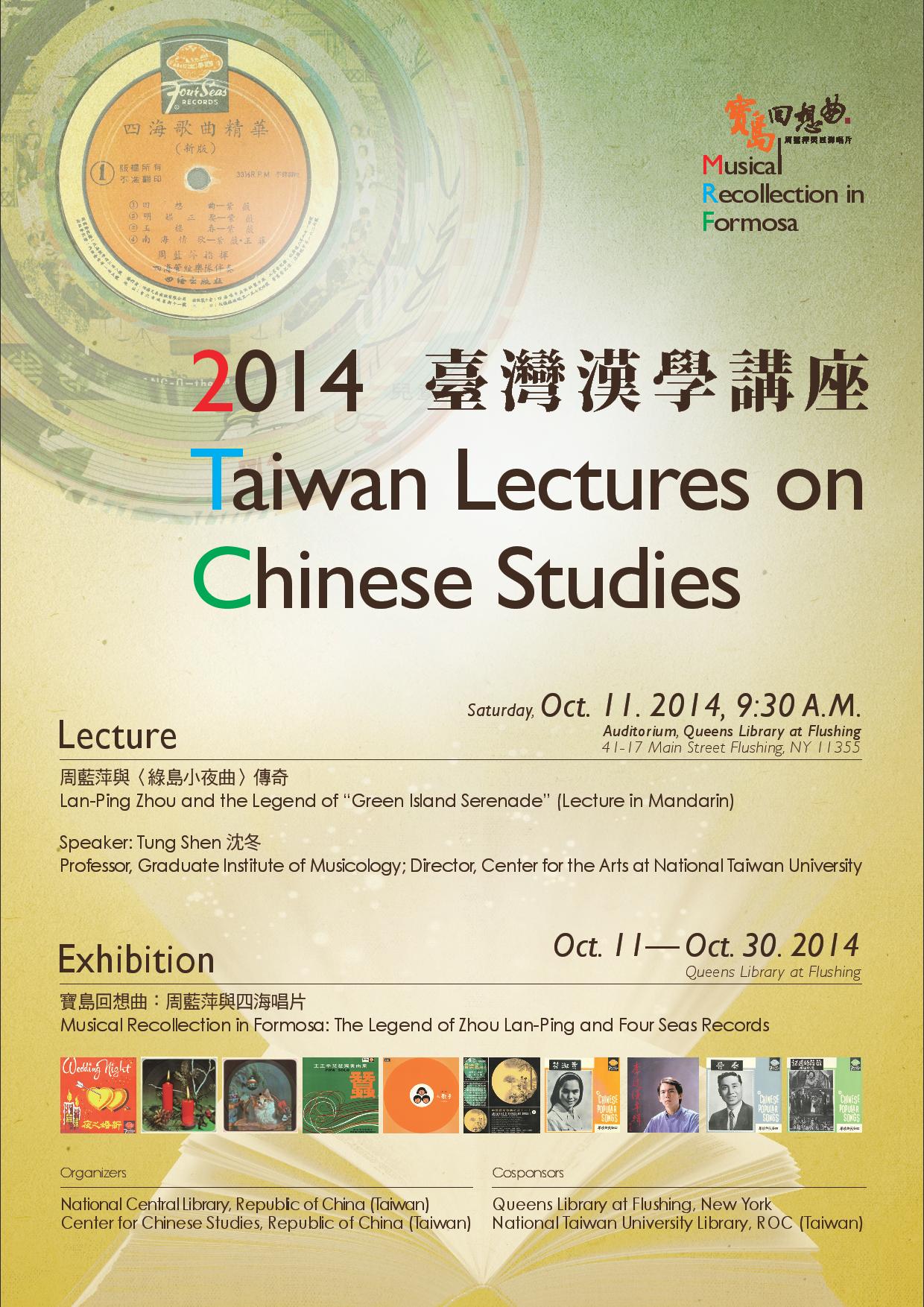

- 【演講】沈冬:周藍萍與〈綠島小夜曲〉傳奇

- 【演講】沈冬:愛臺灣、巍巍立海中間──周藍萍音樂作品中的臺灣想像

- 【演講】第20回日中戦争史研究会

- 【演講】陳昭容:《寶雞戴家灣與石鼓山出土商周青銅器》導言

- 【演講】Bill Hayton:Who owns the South China Sea

- 【演講】卜永堅專題演講

- 【演講】2014傅斯年講座:交錯的東亞宗教

- 【演講】童春發:美麗臺灣跨越南島——臺灣原住民與大溪地

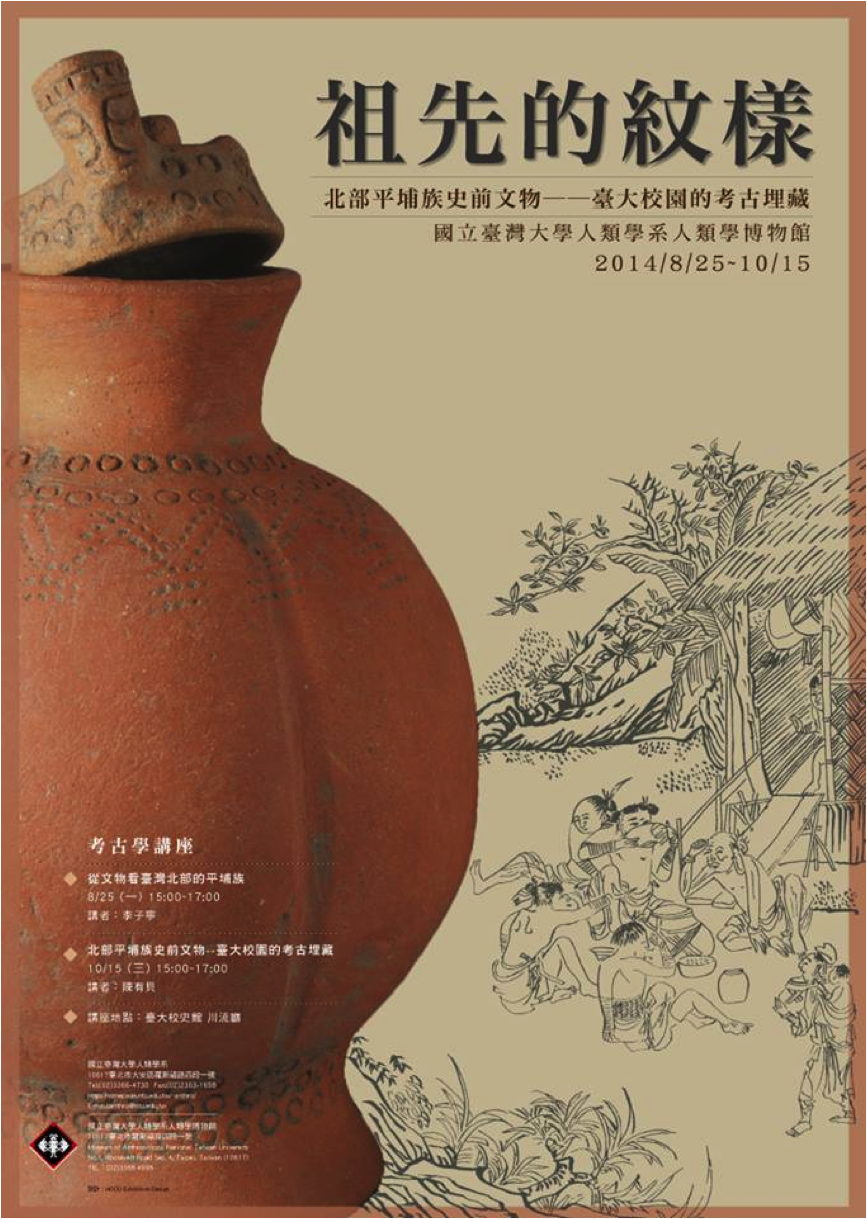

- 【演講】陳有貝:祖先的紋樣:北部平埔族史前文物――臺大校園的考古埋藏

- 【演講】劉千美:圖像山水:風景書寫的政治與美學

- 【演講】Tamara Jacka & Sally Sargeson:Representing Women in Chinese Village Self-government: a New Perspective on Gender, Representation and Democracy

- 【演講】蕭新煌:從臺灣民間公民社會的經驗到亞洲民主展望

- 【演講】Adina Zemanek:我們這個世代,我們臺灣:當代圖像小說中的臺灣認同

- 【演講】黎志添:道教與地方廟宇——傳統宗教與現代城市社會之激盪

- 【演講】劉國松:現代水墨畫的創立與推展

- 【導讀會】吳興鏞:黃金往事:一九四九民國人與內戰黃金終結篇

- 【演講】Yujie Zhu:Myth and Market: Politics of Cultural Heritage in China

- 【演講】劉淑芬:中古的佛教與醫療──從龍門藥方洞談起

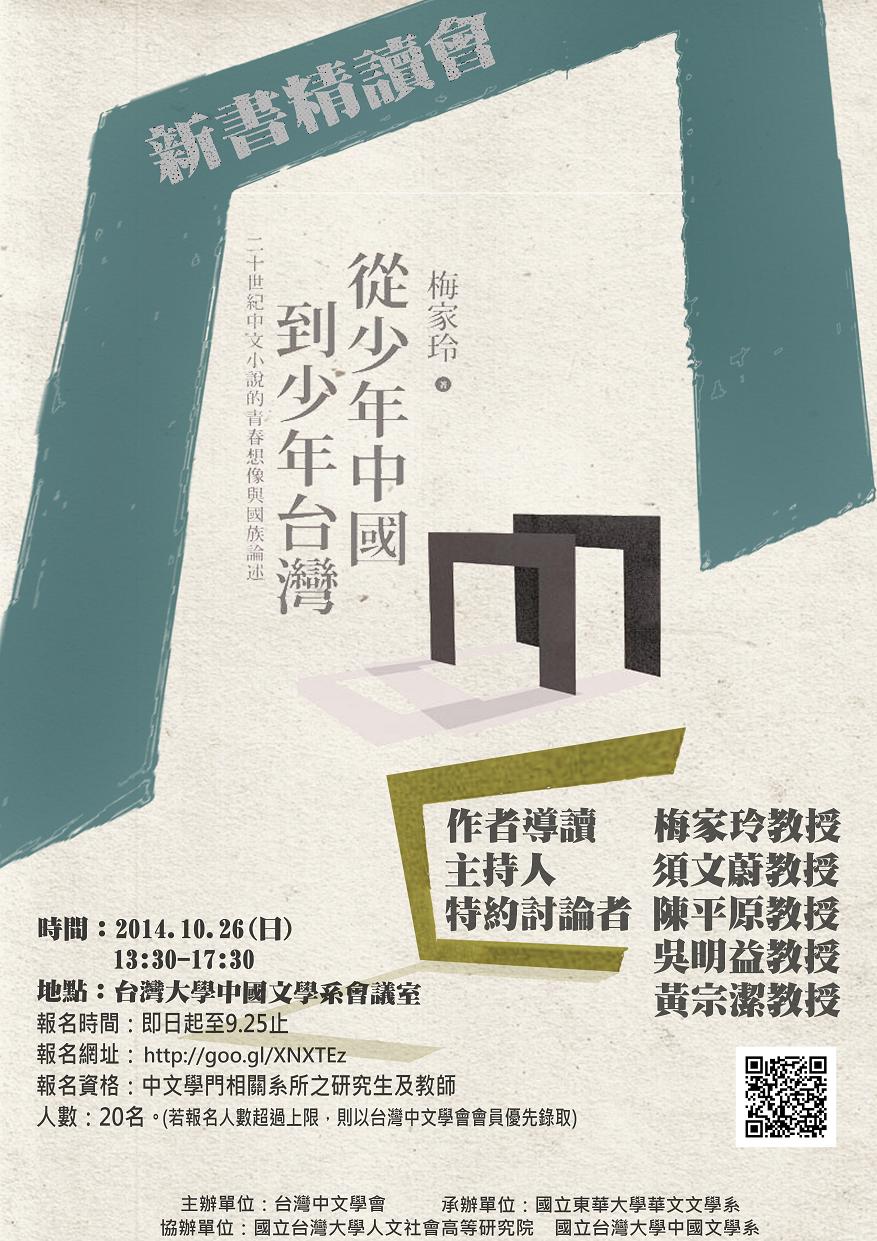

- 【導讀會】梅家玲:從少年中國到少年臺灣──二十世紀中文小說的青春想像與國族論述

- 【演講】Thomas S. Mullaney:QWERTY is dead, long live QWERTY! Lin Yutang, the MingKwai Chinese Typewriter, and the Birth of Input in Twentieth-Century China

- 【演講】曾永義:論說臺灣傳統民間表演藝術

- 【演講】陳熙遠:在國家祀典的籠罩之下──從雍正皇帝擘劃的眾神殿說起

- 【演講】王崗:龍行天下──明代王府的建制、作用與文化意義

- 【演講】Qian Suoqiao:Lin Yutang and Hu Shi: Two Liberal Paths for Modern China

- 【演講】Vladimir Tikhonov:Chinese in Pre-Colonial and Colonial Korea, 1882-1945

- 【演講】柳立言:治史經驗談:法律、宗教、社會

- 【演講】Michael Lackner:小道有理:The Minor Ways Have Their Reason - Discourses on Divination in Chinese Tradition

- 【系列演講】漢語哲學新視域論壇

- 【演講】林俊臣:跨文化視域下的書法研究

- 【系列演講】國立臺灣文學館2014年下半年「府城講壇」

- 【系列演講】臺北保安宮「2014年文化歷史系列講座」

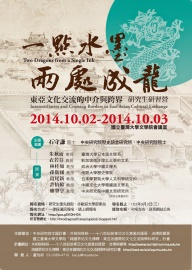

- 【研習營】「一點水墨,兩處成龍:東亞文化交流之中介與跨界」研究生研習營

- 【工作坊】數位人文研究工作坊——臺灣研究新取徑

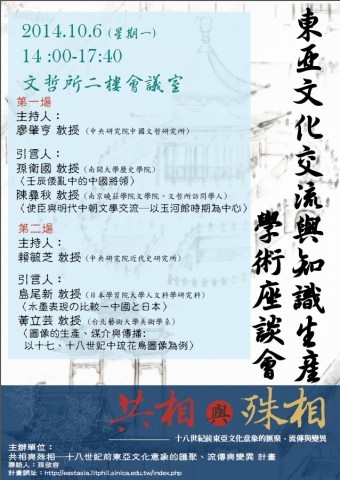

- 【座談會】東亞文化交流與知識生產學術座談會

- 【座談會】抗戰史系列影展暨座談:電影眼看中國:十九路軍抗戰史

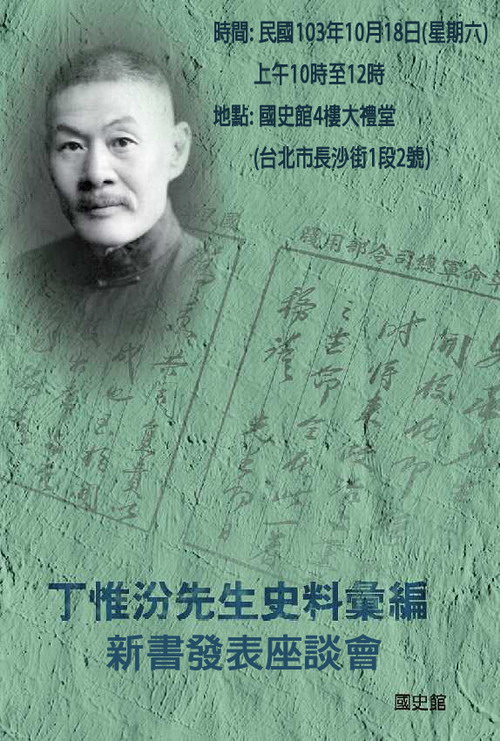

- 【座談會】《丁惟汾先生史料彙編》新書發表座談會

- 【工作坊】World Geographical Philosophy of Shanhaijing and Chinese Traditional Culture Workshop

- 【研究会】中国の歴史認識再考

- 【研習營】中國近代史的趨勢與議題學術研習營

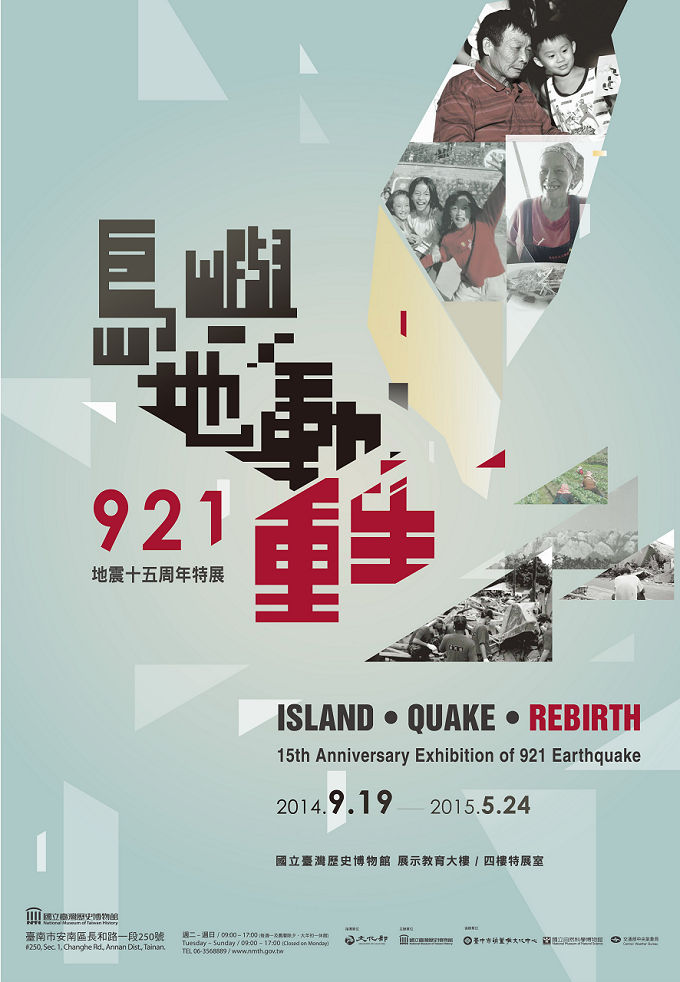

- 【展覽】島嶼‧地動‧重生:921地震十五周年特展

- 【展覽】萬里江山頻入夢——兩岸張大千辭世三十週年紀念展

- 【展覽】古調留聲──臺灣原住民族傳統音樂採集主題展

- 【展覽】集瓊藻——院藏珍玩精華展

- 【展覽】鄰蘇觀海——院藏楊守敬圖書特展

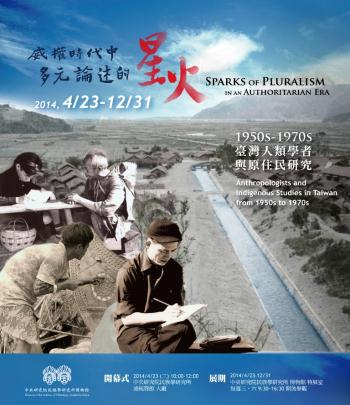

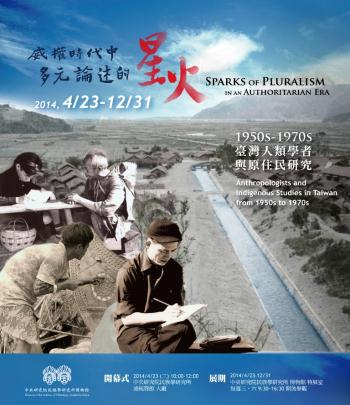

- 【展覽】「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s臺灣人類學者與原住民研究」專題特展

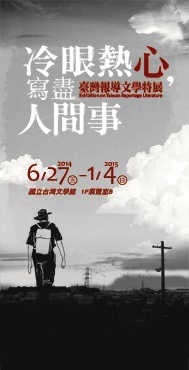

- 【展覽】冷眼熱心,寫盡人間事──臺灣報導文學特展

- 【展覽】紅唇與黑齒:檳榔文化特展

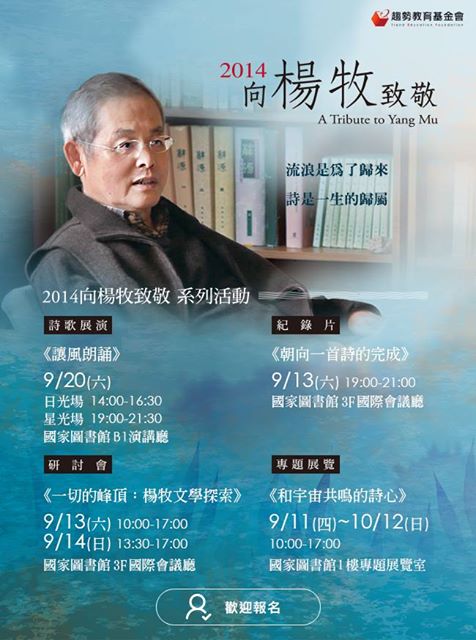

- 【展覽】和宇宙共鳴的詩心:詩人楊牧專題展覽

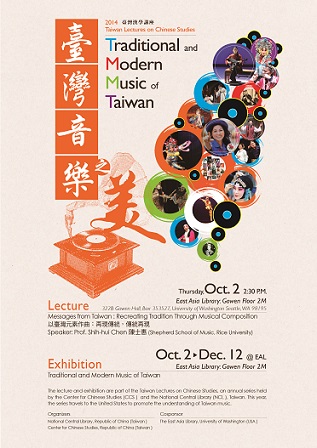

- 【展覽】「臺灣漢學講座」之臺灣音樂主題文獻展

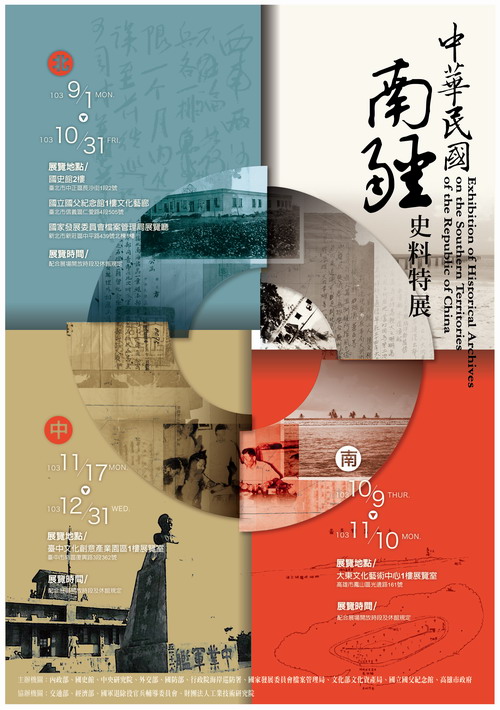

- 【展覽】中華民國南疆史料特展

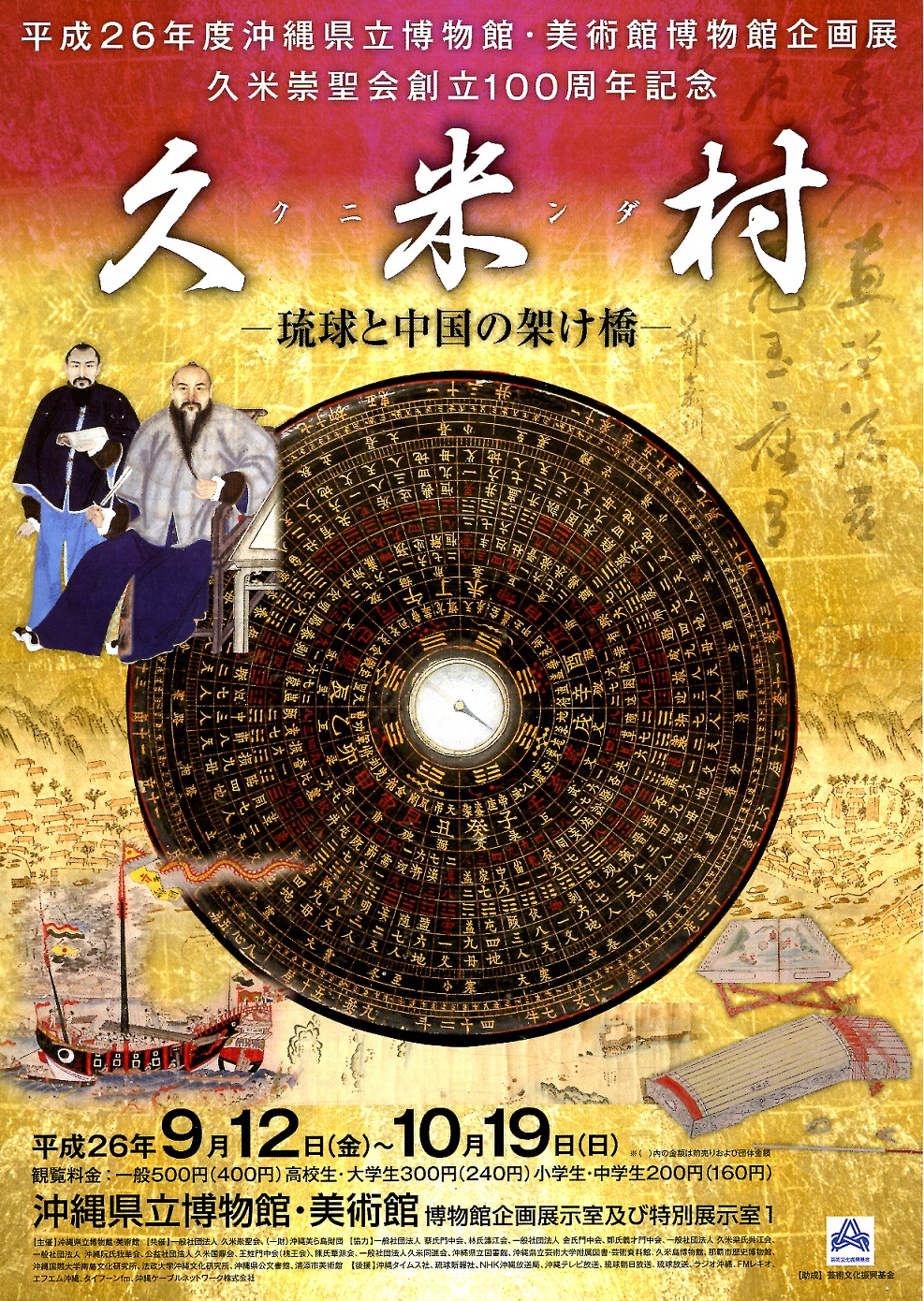

- 【展覽】久米崇聖會創立100周年記念「久米村(クニンダ)——琉球と中國の架け橋」

- 【展覽】臺灣の近代美術——留学生たちの青春群像(1895-1945)

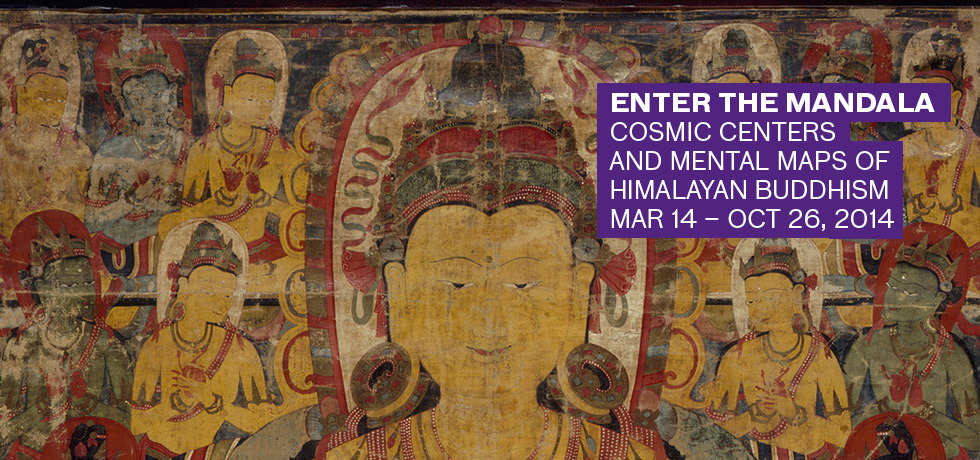

- 【展覽】Enter The Mandala: Cosmic Centers And Mental Maps Of Himalayan Buddhism

「抒情與寫意:古典戲曲裡的愛戀與盟約」系列講座

標題:

「抒情與寫意:古典戲曲裡的愛戀與盟約」系列講座

時間:

2014年8至10月,共8場

地點:

國家圖書館、宜蘭大學圖書資訊館、南臺科技大學圖書館(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

黃文德,Tel: 2361-9132#429;E-mail: wende@ncl.edu.tw

內容簡介:

為推廣中文古典閱讀,今年秋季國家圖書館將推出「抒情與寫意:古典戲曲裡的愛戀與盟約」系列講座,邀請曾永義教授、王安祈教授、王璦玲教授、李惠綿教授、林鶴宜教授、汪詩珮教授,以及林幸慧教授,分別於國家圖書館、宜蘭大學及南臺科技大學舉辦講座。前6場次活動報名於6月14日開放,歡迎民眾至本館報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

各場次全程參與者,本館將核撥2小時公務人員與教師研習時數。(如有需要,請於報名填寫身分證號,本館將於會後1周內相關資訊系統;如需紙本研習證明,請於該場次報名期間 email 至 wende@ncl.edu.tw 告知姓名與參加場次,證書將於當日活動結束後核發) 。

(一)國家圖書館場次

舉辦時間均為週六14:00-16:30

10月4日

怎當他臨去秋波那一轉——《西廂記》的曲折造境(汪詩珮,中正大學中國文學系教授)

10月18日

驚春誰似我——《牡丹亭》青春意象(王安祈,國立臺灣大學戲劇學系暨研究所特聘教授)

(二)巡迴場次

10月14日9:00-12:00

►南臺科技大學圖書館(臺南市永康區南臺街1號)

當代戲曲:看什麼?怎麼看?(林幸慧,成功大學中國文學系副教授)

系統號:

A-003977

【演講】賀剛:高廟遺址與高廟文化

【演講】《威權時代中多元論述的星火》策展經驗分享

標題:

【演講】《威權時代中多元論述的星火》策展經驗分享

時間:

2014年10月1日(週三)12:00-13:30

地點:

中研院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

何翠萍、蔣斌(2位皆為中研院民族所副研究員)

聯絡人:

Tel: 02-2652-3308

內容簡介:

《威權時代中多元論述的星火:1950s~1970s臺灣人類學者與原住民研究》是民族學研究所博物館在民國一百零三年下半年推出的一檔特展。主題回顧了1950到1970年代臺灣人類學者進行臺灣原住民族社會文化研究的事蹟。兩位策展人將和來賓分享如何將這一段人類學史轉化成為一個特展的過程,其中的樂趣與挫折、困難與解答。

注意事項:

1.http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

2.即日起至 9月21日(週日)23:00為止。

3.餐點提供:由於餐點數量有限,本所保留提供餐點與否的權利。

4.錄取通知:於9月24日(週三)前統一回覆錄取通知,並告知是否提供餐點。

5.演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點。

6.請自備環保餐具。

7.如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消報名資格。

8.請留意是否收到報名回覆信函,並確認是否錄取,謝謝。

9.聯絡資訊:林音秀小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-004051

【演講】Ana Carolina Hosne:文字、圖像和結繩記事──16-17世紀耶穌會在中國、歐洲和南美洲記憶法的不同和傳達方式

標題:

【演講】Ana Carolina Hosne:文字、圖像和結繩記事──16-17世紀耶穌會在中國、歐洲和南美洲記憶法的不同和傳達方式

時間:

2014年10月1日(週三)14:00-16:00

地點:

臺大歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史學系

主講人:

Dr. Ana Carolina Hosne(侯安娜,德國海德堡大學亞歐全球脈絡研究學群高級研究員)

內容簡介:

主持人:陳慧宏(臺大歷史系副教授)

講者簡介:

侯安娜博士專長於十六及十七世紀的耶穌會研究,並因此發展出她學術研究的三大範疇:殖民拉丁美洲,明代中國和近代早期歐洲。其新著作The Jesuit Missions to Chin and Peru, 1570-1610: Expectations and Appraisals of Expansionism (Routledge Studies in the Modern History of Asia) 去年剛出版。這場演講除了是關於記憶法的跨文化研究,這亦是她最近的新研究計劃,對早期美洲,文字及圖像的傳遞議題有興趣的讀者,將會是一場精彩的跨文化比較案例分析的演講。

系統號:

A-004113

【演講】劉文清:《周禮注》「故書」及其校改問題考辨

【演講】耿化敏:你所不知道的第一代中共黨史權威何幹之

【演講】汪宏倫:戰爭、戰爭遺緒與現代性批判:東亞的「戰爭之框」與民族主義

【演講】陳士惠:以臺灣元素作曲: 再現傳統,傳統再現

標題:

【演講】陳士惠:以臺灣元素作曲: 再現傳統,傳統再現

時間:

2014年10月2日(週四)14:30-16:00

地點:

美國西雅圖華盛頓大學東亞圖書館(1410 NE Campus Parkway, Seattle WA 98195,USA)

主辦單位:

國家圖書館、漢學研究中心、美國西雅圖華盛頓大學

主講人:

陳士惠(美國德州萊斯大學音樂學院副教授)

聯絡人:

李昱瀅,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

講者:陳士惠(美國德州萊斯大學音樂學院副教授)

講題:Messages from Taiwan: Recreating Tradition Through Musical Composition(以臺灣元素作曲: 再現傳統,傳統再現)

時間:2014年10月2日(週四)14:30-16:00

本演講為「臺灣漢學講座」系列之一,「臺灣漢學講座」係國家圖書館漢學研究中心配合政府推動「臺灣書院」在海外舉辦之學術活動,以呈現臺灣與漢學研究成果,並宣揚具有臺灣特色的中華文化。自2011年起每年皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」。

陳士惠教授係波士頓大學音樂博士,曾是羅馬音樂大獎得主,現任美國休士頓德州萊斯大學音樂院副教授。陳博士為2010年傅爾布萊特訪問學人,應邀於臺灣大學音樂研究所、中央研究院民族學研究所研究;2013年則為外交部臺灣獎助金學人,受邀於漢學研究中心、中央研究院民族學研究所研究。早期的作品大多著重於西方學院派抽象音符的探討,近年來則常思考:作曲家如何走出音樂、純藝術的象牙塔,實質參與社會的現實層面?如何將身為「臺灣人的特質」融入於西方的音樂形式之中?本次講座即以陳教授四首作品為例,講座內容勢必精彩,值得期待。

搭配講座主題,國家圖書館亦於華盛頓大學盛大舉行為期2個月(10月2日至12月12日)之「臺灣音樂之美(Traditional and Modern Music of Taiwan)」展覽,於10月2日下午4時至5時舉行開幕典禮,並且展出包括臺灣當代音樂、傳統音樂、流行音樂、原住民族音樂、客家民族音樂、音樂家等類別之79冊圖書及92片視聽資料,期望藉此宣傳臺灣流行音樂,為臺灣的海外文化交流提升量能。

系統號:

A-003992

【演講】吳聰敏:日治初期臺灣土地產權制度之演變:從清賦到土地調查事業

【演講】Scott Simon:All Our Relations: Indigenous Rights Movements and the Bureaucratization of Indigeneity in Taiwan

標題:

【演講】Scott Simon:All Our Relations: Indigenous Rights Movements and the Bureaucratization of Indigeneity in Taiwan

時間:

2014年10月3日(週五)12:00-13:30

地點:

CISAC Central Conference Room, Encina Hall, 2nd Floor(Encina Hall,616 Serra St E200,Stanford University,Stanford, CA 94305-6165,USA)

主辦單位:

Institute for International Studies, Stanford University

主講人:

Scott Simon(Research Chair in Taiwan Studies, University of Ottawa )

聯絡人:

Alice Carter,E-mail: albee@stanford.edu

內容簡介:

Taiwan’s indigenous social movement, active since the 1980s, has successfully lobbied to get indigenous rights included in the Republic of China Constitution, to create a cabinet level Council of Indigenous Peoples, and to pass the 2005 Basic Law on Indigenous Peoples. Taiwan’s indigenous social activists have also become regular participants in United Nations indigenous events. Especially during the Chen Shui-bian presidency, foreign observers often suspected that the state instrumentalized “indigeneity” to claim a distinct identity from China. Events since 2008, however, demonstrate that the indigenous rights movement has maintained its own momentum and that the indigenous peoples have interests that cannot be reduced to issues of national identity or party politics. In fact, the indigenous people overwhelmingly support the KMT, and indigenous movements are involved in both “pro-unification” and “pro-independence” political networks. Most indigenous social movement leaders, as well as ordinary indigenous people, hope that their movement can make progress in indigenous rights in ways that transcend the “blue” and “green” division between Han Taiwanese. This talk will explore the diversity of the indigenous movements, their mobilization strategies, and values since Ma Ying-jeou was elected President of the ROC in 2008.

Speaker Bio

Scott Simon holds a Ph.D. in Anthropology from McGill University, and began his career working in the anthropology of development. Two separate research projects led to his books Tanners of Taiwan: Life Strategies and National Cultures (2005), as well as Sweet and Sour: Life-Worlds of Taipei Women Entrepreneurs (2003). He has worked extensively on ethnographic research with Truku and Sediq groups in both Hualien and Nantou counties of Taiwan since 2004. His third book - entitled Sadyaq Balae! L’autochtonie formosane dans tous ses états – was published in French by the Laval University Press. This book is an exploration of state-indigenous relations, including the social movements that often contest state projects on indigenous territory. He has in recent years, in annual trips to Taiwan, been working more closely with Truku-speaking trappers and hunters, who have been teaching him about ethno-biology and human-animal relations in addition to sharing their discontent about Taiwan’s legal regime that criminalizes most hunting activities.

系統號:

A-004135

【演講】遊國慶:銅器的銘文內容與書法藝術

標題:

【演講】遊國慶:銅器的銘文內容與書法藝術

時間:

2014年10月4日(週六)14:30-16:30

地點:

京都國立博物館明治古都館(京都市東山区茶屋町527)

主辦單位:

典藏藝術家庭企畫部、典藏創意空間

主講人:

遊國慶(故宮博物院教育展覽資訊處副研究員)

聯絡人:

Tel: 02-25602220 ext.325

內容簡介:

凡是銅器上刻鑄的文字,都稱做銘文。中國的銅器文化以商、周兩代最為輝煌,故商周銅器時代一千五百年間的銘文,就成為中國文字演進史上的一大重要表現。青銅器銘文是中國初期書籍形式之一。青銅器大約行用於商、周至西漢,是當時統治階級貴族的專用品。青銅器種類很多,大體可分為禮器、樂器、兵器、食器及其它日用器具。青銅器中的禮器也稱為『吉金』,像各式各樣大小不同的鼎,被貴族視為傳家寶和國家權力的象徵,所以也稱為『重器』。商周銘文以西周時期為最盛,百字以上的長銘數十篇,其內容敍及征伐、封采、建邑、賜命、宴饗、漁射,乃至爭訟、締約等,都屬王侯公卿僚臣之間的記事實錄,著名者如毛公鼎、散氏盤等。本系列課程邀請故宮博物院教育展覽資訊處副研究員游國慶教授針對商代、西周、春秋、戰國等時期,選取較具代表性之銘文,進行分析解讀,期盼引領聽眾進入古文字研究領域。

※本演講為「匠心獨運的藝術表現:銅器與銘文鑑賞」系列演講的最後一場。

系統號:

A-003998

【演講】Kenneth Brashier:Wen, Wu and me, too: A Hypothesis on Public Memory Construction in Early China

標題:

【演講】Kenneth Brashier:Wen, Wu and me, too: A Hypothesis on Public Memory Construction in Early China

時間:

2014年10月6日(週一)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, Princeton University

主講人:

Kenneth Brashier(Professor of Religion and Humanities, Reed College)

系統號:

A-004053

【演講】李無未:日本漢語音韻學史

【演講】氣賀澤保規:從房山雲居寺石經事業看唐代後半期的社會諸相——關於「巡禮」與會昌滅佛

【演講】何智霖:陳誠與抗戰

標題:

【演講】何智霖:陳誠與抗戰

時間:

2014年11月7日(週五)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

何智霖(國史館審編處處長)

聯絡人:

國史館修纂處,Tel: 02-2316-1050

內容簡介:

【人物系列專題演講(二十一)】

陳誠自黃埔建軍以來,即追隨蔣中正,係蔣最信任之將領。從抗戰時期蔣對陳誠的任用,更可以看出蔣對陳誠之重視。如淞滬會戰陳誠出任第三戰區前敵總指揮;武漢會戰期間先是出任武漢衛戍總司令,後期則任第九戰區司令長官;棗宜會戰後期任第五戰區右翼兵團長;宜昌失陷後,為保衛四川出任第六戰區司令長官;為穩定滇緬戰局,出任遠征軍司令長官;豫中會戰失利後,為穩住河南戰局,不顧胃病尚未痊癒,出任第一戰區司令長官。因而有蔣中正的救火隊長之稱。此次演講擬分:中正不可一日無辭修、蔣陳間之火花、陳誠的婚姻三方面加以說明。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-004247

【演講】許進雄:我研究古文字的機緣

【讀書會】The Ming Prince and Daoism: Institutional Patronage of an Elite

標題:

【讀書會】The Ming Prince and Daoism: Institutional Patronage of an Elite

時間:

2014年10月8日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所三樓討論室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所「苦、劫、惡、魔:中國宗教與文學中的試煉書寫」計畫

內容簡介:

導讀人:謝薇娜(Severina Balabanova,中研院文哲所博士後研究員)

主持人:劉瓊云(中研院文哲所助研究員)

閱讀文本:

The Ming Prince and Daoism: Institutional Patronage of an Elite

王崗 (Richard G. Wang) 著

系統號:

A-004091

【演講】容世誠:文化冷戰與廉紙小說文化(Pulp Culture):中國─香港─東南亞

標題:

【演講】容世誠:文化冷戰與廉紙小說文化(Pulp Culture):中國─香港─東南亞

時間:

2014年10月9日(週四)10:00-12:00

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

容世誠(Sai Shing Yung,新加坡國立大學中文系副教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學學友講座】

10月9日(週四)

10:00-12:00

主持人:須文蔚(國立東華大學華文文學系教授)

主講人:容世誠(Sai Shing Yung,新加坡國立大學中文系副教授)

講題:文化冷戰與廉紙小說文化(Pulp Culture):中國─香港─東南亞

主講人簡介

容世誠(Sai Shing Yung),新加坡籍,香港大學中文系文學士、哲學碩士,美國普林斯頓大學博士,專攻中國戲曲。現任教於新加坡國立大學中文系,講授中國戲劇、中國文學專題、中國戲曲研究專題等課程。研究範圍包括戲劇人類學、明代戲劇、粵曲社會史、新加坡華族戲曲史等。容教授於1989年獲本中心「外籍學人來臺研究獎助」,來臺研究主題為「Chinese Lyrical Tradition and The Aesthetics of Ch'uan-Ch'i Drama」。

有意參加此講座者,請逕至相關網址線上報名(http://activity.ncl.edu.tw/)

漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」自1989年7月開始實施已逾20年,獎助研究之對象為國外大學相關系所之外籍教授、副教授、助理教授、博士候選人,以及學術機構之研究人員,已補助過來自40個國家的外籍學人360餘人。「世界漢學學友會」即為漢學研究中心為了凝聚歷年中心獲獎訪問學人情誼,及協助學人間聯繫管道而成立之社團。漢學研究中心特邀請世界漢學學友在訪臺期間,於本中心舉辦「寰宇漢學學友講座」專題演講暨學術討論會。

系統號:

A-004108

【演講】Benjamin Abraham Elman: A Late Chosŏn Korean Polymath: Kim Chŏng-hŭi 金正喜(1786-1856)and Qing Dynasty Qianlong-Jiaqing Era Scholarship

標題:

【演講】Benjamin Abraham Elman: A Late Chosŏn Korean Polymath: Kim Chŏng-hŭi 金正喜(1786-1856)and Qing Dynasty Qianlong-Jiaqing Era Scholarship

時間:

2014年10月9日(週四)14:00-16:00

地點:

東京大学東洋文化研究所1階ロビー(東京都文京区本郷7丁目3−1)

主辦單位:

東洋文化研究所

主講人:

Benjamin Abraham Elman(東洋文化研究所客員教授 / Professor of East Asian Studies and History, Princeton Univ.)

內容簡介:

本演講講題中譯為「朝鮮鴻儒——金正喜與清朝乾嘉學術」

The Korean courtier Kim Chŏng-hŭi金正喜 (1786-1856), born a yangban 兩班 aristocrat and a member of the traditional ruling elite, left for Yanjing (Beijing) in 1809 as a youth, accompanying a Chosŏn dynasty (1392-1910) tributary mission. Classically learned and calligraphically gifted, he befriended many Han Chinese literati serving in the Qing dynasty's (1644-1911) government, among them, Ruan Yuan 阮元 (1764-1849) and Weng Fanggang 翁方綱 (1733-1818). Of note was that the 1810 mission took place a decade after the Jiaqing emperor, (r. 1796-1820), with the help of his inner court and other loyal government officials from Changzhou 常州, eliminated the Qianlong emperor's (r. 1736-1795) longtime favorite bannerman, Heshen 和珅 (1750-1799).

主持人:大木康(東洋文化研究所教授)

※報告は英語で行われます。

系統號:

A-004140

【演講】巫仁恕:抗戰時期淪陷區的城市生活──以蘇州菜館業的興衰為例

【演講】Lewis Mayo : The Social History of Colour in Medieval China: Perspectives from Independent Dunhuang, 9th to 11th centuries

標題:

【演講】Lewis Mayo : The Social History of Colour in Medieval China: Perspectives from Independent Dunhuang, 9th to 11th centuries

時間:

2014年10月9日(週四)16:00-17:30

地點:

Seminar Room A, China in the World Building (188), Fellows Lane, Australia's National University(Building 188, Fellows Lane The Australian National University, Canberra ACT 2601, Australia)

主辦單位:

China Institute, Research School of Asia and the Pacific, Australia's National University(ANU)

主講人:

Dr. Lewis Mayo(University of Melbourne)

聯絡人:

Tel: 02-6125-9060;E-mail: ciw@anu.edu.au

內容簡介:

【ANU China Seminar Series】

In the mid-20th century, Chinese artists and art historians discovered a lost world of vibrant colour in the medieval-era murals from the oasis of Dunhuang. A vernacular history of cultural change was read into these murals. From the Song dynasty onwards, Chinese elites – who had embraced and celebrated a diversity of colour in the Tang dynasty and earlier – came to associate colour with vulgarity, adopting a more restricted and muted palette that supposedly reflected the refinement and moral uprightness which the literati saw as being the essential attributes of their class.

Although we can question the idea that a shift from a polychrome to a monochrome art was part of a foundational transition in the Chinese socio-cultural order in the centuries after the Tang, the links between colour and the history of social power deserve exploration. The richness of the medieval-era visual and written record in Dunhuang (coupled with its relative isolation from the heartlands of Chinese culture) makes it a fruitful site for this endeavour. This paper will explore three contrasting correlations of colour and social order observable in medieval Dunhuang: 1) the notion that colours and social divisions constitute fixed and immutable systems of contrasting polarities; 2) the notion that individual social positions can change, with colour being crucial to the representation of shifts from one state to another; and 3) the notion that colour and the social order are both domains of illusion, surfaces which must be penetrated if one is to live an authentic life.

About the Speaker

Lewis Mayo was born and grew up in New Zealand, and currently teaches Chinese and Asian Studies at the University of Melbourne. He studied medieval and early modern Chinese and Eurasian history at the University of Auckland, Peking University and the University of Hawaii before coming to the ANU to do a PhD which ultimately became a political history of birds in independent Dunhuang. He is engaged in three large-scale projects: a study of the non-human history of medieval Dunhuang; a study of the relationship between peasant rebellion and the rise of the suburbs; and a study of creole cultures and the idea of feudalism, with the latter two projects taking the Pacific Rim between the medieval era and the present as their primary object of inquiry.

After the Seminar

To allow for informal discussion, the seminar will be followed by a dinner with the guest speaker at 6.15 pm. All are welcome, though those who attend will need to pay for their own food and drinks. As reservations must be made, please RSVP by noon of the day before the seminar to jasmine.lin@anu.edu.au.

系統號:

A-004143

【演講】飯島渉:臺灣史研究の回顧と展望(8):植民地醫學・帝國醫療

標題:

【演講】飯島渉:臺灣史研究の回顧と展望(8):植民地醫學・帝國醫療

時間:

2014年10月10日(週五)18:20-20:20

地點:

早稲田大學國際會議場第3會議室(東京都新宿區西早稲田1丁目20-14)

主辦單位:

日本臺灣學會

主講人:

飯島渉(青山學院大學文學部教授)

聯絡人:

E-mail: rara8584@aoni.waseda.jp

內容簡介:

【日本臺灣學會定例研究會(歴史・政治・経済部會)第94回】

司會:春山明哲(早稲田大學教授)

※入場料・事前登録不要

※上記研究會は,早稲田大學臺灣研究所,早稲田大學東アジアの政治と思想研究部會との共催です。

系統號:

A-004088

【演講】沈冬:周藍萍與〈綠島小夜曲〉傳奇

標題:

【演講】沈冬:周藍萍與〈綠島小夜曲〉傳奇

時間:

2014年10月11日(週六)9:30-12:00

地點:

紐約皇后區法拉盛圖書館(41-17 Main St, Queens, NY 11355,USA)

主辦單位:

國家圖書館、漢學研究中心、紐約皇后區法拉盛圖書館、國立臺灣大學圖書館

主講人:

沈冬(國立臺灣大學音樂學研究所教授兼藝文中心主任)

聯絡人:

李昱瀅,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

講者:沈冬(國立臺灣大學音樂學研究所教授兼藝文中心主任)

講題:周藍萍與〈綠島小夜曲〉傳奇(Lan-Ping Zhou and the Legend of“Green Island Serenade”)

時間:2014年10月11日(週六)9:30-12:00

地點:Auditorium, Flushing Community Library of Queens Library

09:30-09:50

Registration

09:50-10:00

Welcome Remarks

10:00-11:30

Lecture

11:30-12:00

Q&A

12:00-13:00

Exhibition Opening / Book Donation Ceremony / Refreshments

本演講為「臺灣漢學講座」系列之一,「臺灣漢學講座」係國家圖書館漢學研究中心配合政府推動「臺灣書院」在海外舉辦之學術活動,以呈現臺灣與漢學研究成果,並宣揚具有臺灣特色的中華文化。自2011年起每年皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」。

沈冬教授係國立臺灣大學中國文學研究所博士、美國馬里蘭大學民族音樂研究所博士候選人。現任國立臺灣大學音樂學研究所專任教授兼藝文中心主任,曾任國立臺灣大學國際長、音樂學研究所所長、中文系教授、香港中文大學訪問學人。研究領域為中國古代音樂史,尤其著力於魏晉南北朝隋唐時期,近年研究重點轉向充滿時代脈動與人情血肉的近現代音樂史。

演講內容

講座由以下四個層面切入:首先建構作曲者周藍萍的生平概略及音樂背景,其次探掘〈綠島小夜曲〉的創作經過,及其由廣播而唱片的逐步流傳,特別著重於50、60年代的唱片出版。其三則就〈綠島小夜曲〉的詞、曲文本深入分析,由詞可以看出作詞人潘英傑對於臺灣有一種世外桃源的想像,由曲則可以看出周藍萍在五聲音階為主的優美旋律中蘊藏了迴環往復的參差變化,手法高妙。其四檢視〈綠島小夜曲〉的亞太流行,追蹤此曲在香港、新加坡、馬來西亞、泰國,與中國大陸的各種翻唱版本。

搭配沈冬教授的兩場「臺灣漢學講座」,國家圖書館於紐約皇后區法拉盛圖書館盛大舉行「寶島回想曲:周藍萍與四海唱片 (Musical Recollection in Formosa: The Legend of Zhou Lan-Ping and Four Seas Records)」展覽。此展覽係與國立臺灣大學圖書館共同籌劃,將自10月11日展至10月30日,為期20天。並於紐約皇后區法拉盛圖書館及休士頓萊斯大學以「Music of Taiwan: a showcase of books and audio-visual materials published in Taiwan」作為主題,展出包括臺灣當代音樂、傳統音樂、流行音樂、原住民族音樂、客家民族音樂、音樂家等類別之79冊圖書及92片視聽資料,期望藉此宣傳臺灣流行音樂,為臺灣的海外文化交流提升量能。

系統號:

A-003978

【演講】沈冬:愛臺灣、巍巍立海中間──周藍萍音樂作品中的臺灣想像

標題:

【演講】沈冬:愛臺灣、巍巍立海中間──周藍萍音樂作品中的臺灣想像

時間:

2014年10月15日(週三)15:40-18:00

地點:

Kyle Morrow Room, Fondren Library, Rice University(6100 Main St, Houston, TX 77005,USA)

主辦單位:

國家圖書館、漢學研究中心、國立臺灣大學圖書館、德州休士頓萊斯大學語言與國際文化交流中心、萊斯大學方德倫圖書館

主講人:

沈冬(國立臺灣大學音樂學研究所教授兼藝文中心主任)

聯絡人:

李昱瀅,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

講者:沈冬

講題:The Love for Taiwan, Towering in the Middle of the Ocean–The Taiwan Imagination in the Compositions of Lan-Ping Zhou(愛臺灣、巍巍立海中間--周藍萍音樂作品中的臺灣想像)

時間:2014年10月15日(週三)15:40-18:00

地點:Kyle Morrow Room, Fondren Library, Rice University

15:00-15:40

Reception

15:40-16:00

Welcome Remarks / Book Donation Ceremony

16:00-18:00

Lecture / Playing introduction video on Resources for Chinese Studies in Taiwan / Q&A

本演講為「臺灣漢學講座」系列之一,「臺灣漢學講座」係國家圖書館漢學研究中心配合政府推動「臺灣書院」在海外舉辦之學術活動,以呈現臺灣與漢學研究成果,並宣揚具有臺灣特色的中華文化。自2011年起每年皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」。

沈冬教授係國立臺灣大學中國文學研究所博士、美國馬裡蘭大學民族音樂研究所博士候選人。現任國立臺灣大學音樂學研究所專任教授兼藝文中心主任,曾任國立臺灣大學國際長、音樂學研究所所長、中文系教授、香港中文大學訪問學人。研究領域為中國古代音樂史,尤其著力於魏晉南北朝隋唐時期,近年研究重點轉向充滿時代脈動與人情血肉的近現代音樂史。

演講內容

50年代普遍被認為是一個充斥反共八股、「白色而蒼涼」、「政治附庸」的文學年代,然而周藍萍創作的許多國語流行歌曲卻令人驚訝地超越了上述反共懷鄉的制式框架,而呈現了另一種「愛臺灣」的「臺灣想像」。演講內容首先討論50年代的文藝政策與創作氛圍,其次分析論述周藍萍「愛臺灣」的作品。

搭配沈冬教授的兩場「臺灣漢學講座」,國家圖書館於紐約皇后區法拉盛圖書館盛大舉行「寶島回想曲:周藍萍與四海唱片 (Musical Recollection in Formosa: The Legend of Zhou Lan-Ping and Four Seas Records)」展覽。此展覽係與國立臺灣大學圖書館共同籌劃,將自10月11日展至10月30日,為期20天。並於紐約皇后區法拉盛圖書館及休士頓萊斯大學以「Music of Taiwan: a showcase of books and audio-visual materials published in Taiwan」作為主題,展出包括臺灣當代音樂、傳統音樂、流行音樂、原住民族音樂、客家民族音樂、音樂家等類別之79冊圖書及92片視聽資料,期望藉此宣傳臺灣流行音樂,為臺灣的海外文化交流提升量能。

系統號:

A-003979

【演講】第20回日中戦争史研究会

【演講】陳昭容:《寶雞戴家灣與石鼓山出土商周青銅器》導言

【演講】Bill Hayton:Who owns the South China Sea

標題:

【演講】Bill Hayton:Who owns the South China Sea

時間:

2014年10月13日(週一)17:00-19:00

地點:

Room G3, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute and Centre of South East Asian Studies

主講人:

Bill Hayton(BBC journalist)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

How did China come to claim 80% of the South China Sea as its historic territory? Why is the official southernmost point of Chinese territory a non-existent island? In this talk Bill Hayton will locate the origins of the Chinese claim in the nationalist anxiety that accompanied the collapse of the Qing Dynasty and the birth of the Republic of China. It will show how the claim emerged partly in response to foreign encroachments but also from misunderstandings about Chinese and Southeast Asian history and mistranslations of British maritime maps.

Speaker's Biography

Bill Hayton is a BBC journalist and the author of ‘South China Sea: the struggle for power in Asia’ to be published by Yale University Press in September 2014. He is also the author of ‘Vietnam: rising dragon’ (Yale, 2010).

系統號:

A-003981

【演講】卜永堅專題演講

【演講】2014傅斯年講座:交錯的東亞宗教

標題:

【演講】2014傅斯年講座:交錯的東亞宗教

時間:

2014年10月14日至17日,共3場

地點:

中央研究院史語所研究大樓七樓704會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

主講人:

葛兆光(上海復旦大學文史研究院及歷史系特聘教授)

內容簡介:

【2014傅斯年講座】

主題:交錯的東亞宗教

2014年10月14日(週二)10:00

第一講:應對西潮——1893年芝加哥世界宗教大會前後的日本佛教與中國佛教

2014年10月15日(週三)10:00

第二講:橘枳之異——東亞道教交流史之概念、方法與立場的再思考

2014年10月17日(週五)10:00

座談:納四裔入中華?——二十世紀上半葉中國學界的「中華民族」論述

系統號:

A-004047

【演講】童春發:美麗臺灣跨越南島——臺灣原住民與大溪地

【演講】陳有貝:祖先的紋樣:北部平埔族史前文物――臺大校園的考古埋藏

【演講】劉千美:圖像山水:風景書寫的政治與美學

【演講】Tamara Jacka & Sally Sargeson:Representing Women in Chinese Village Self-government: a New Perspective on Gender, Representation and Democracy

標題:

【演講】Tamara Jacka & Sally Sargeson:Representing Women in Chinese Village Self-government: a New Perspective on Gender, Representation and Democracy

時間:

2014年10月16日(週四)16:00-17:30

地點:

Seminar Room A, China in the World Building (188), Fellows Lane, Australia's National University(Building 188, Fellows Lane The Australian National University, Canberra ACT 2601, Australia)

主辦單位:

China Institute, Research School of Asia and the Pacific, Australia's National University(ANU)

主講人:

Tamara Jacka & Sally Sargeson(see below for more information)

聯絡人:

Tel: 02-6125-9060;E-mail: ciw@anu.edu.au

內容簡介:

【ANU China Seminar Series】

Recently, there has been much debate among feminists about how to achieve women’s substantive representation (the representation of women’s interests in government). To date, however, this debate has been conducted almost solely in the context of democratic political systems and in relation to national parliaments. This paper brings a new perspective to the debate by focusing on grassroots rural government in China – an authoritarian state, which, however, implements “self-government” at the village level. The paper draws on recent, qualitative fieldwork in several villages in Zhejiang and Yunnan. We went into this fieldwork with an understanding based on deliberative and feminist theories of substantive representation, that women’s substantive representation, democracy and gender equality are integrally linked, and an expectation that village self-government might make a much-needed contribution to the achievement of all three. However, we ran into trouble with this normative and analytical framework. First, there were marked variations in villagers’ institutions, practices and understandings of “representation.” In some contexts, villagers expected members of village government to represent them; in others, they did not. Second, while we found that higher-quality democracy was associated with stronger substantive representation of women villagers, democracy was not a prerequisite for substantive representation. Third, beyond the obvious correlation between stronger substantive representation of women and reduced gender inequality in political participation, we found little evidence that women’s substantive representation leads to less gender inequality in other spheres of life. In this paper, we explore the contours of our analytical “trouble.” In the process, we aim to contribute to debates about gender and village self-government in China, and, simultaneously, suggest fruitful directions for theorists interested in the relationship between gender, representation and democracy.

About the Speaker

Tamara Jacka and Sally Sargeson are members of the Department of Political and Social Change in the College of Asia and the Pacific, ANU, who share a research interest in socio-political change and gender relations in contemporary China. Their most recent publications include: Sally Sargeson ‘Violence as development: land expropriation and China’s urbanization’ and Tamara Jacka ‘Chinese discourses on rurality, gender and development: a feminist critique,’ both in the Journal of Peasant Studies 40:6(2013); Tamara Jacka, Andrew Kipnis and Sally Sargeson, 2013, Contemporary China: Society and Social Change (Cambridge University Press); and Tamara Jacka and Sally Sargeson (eds), 2011, Women, Gender and Rural Development in China (Edward Elgar).

After the Seminar

To allow for informal discussion, the seminar will be followed by a dinner with the guest speaker at 6:15pm. The location of the restaurant will be announced at the seminar. All are welcome, though those who attend will need to pay for their own food and drinks. As reservations must be made at the restaurant, please RSVP by noon of the day before the seminar to jasmine.lin@anu.edu.au

系統號:

A-004144

【演講】蕭新煌:從臺灣民間公民社會的經驗到亞洲民主展望

【演講】Adina Zemanek:我們這個世代,我們臺灣:當代圖像小說中的臺灣認同

標題:

【演講】Adina Zemanek:我們這個世代,我們臺灣:當代圖像小說中的臺灣認同

時間:

2014年10月17日(週五)14:30-16:30

地點:

中研院社會所8樓802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所

主講人:

Dr. Adina Zemanek(謝蘊迪,波蘭克拉科夫亞捷隆大學中遠東文化研究系助理教授)

內容簡介:

~~本演講採自由入座,毋須事先報名參加~~

“But does Taiwan have its own comics?” This was a question I would often hear in response to reports of my “treasure-hunting” in Taipei's bookstores. My talk will present some preliminary findings from my most recent research project. It will show that, in spite of Japan's domination on the comics market in Taiwan and an undeniable Japanese influence on many Taiwanese artists' works, the recent years have also witnessed the rise of a new genre - the graphic novel, whose authors have developed individual styles and manifest a marked Taiwanese consciousness. My presentation will focus on a particular kind of such comic books - the memoirs. Their authors (born in the 1960s and early 1970s) describe their own experience of growing up in the late 70s and the 80s as part of the post-war “Taiwanese experience” of growing up of the entire nation. The memoir provides a very appealing form for this purpose, as it engages readers into identifying with the author and facilitates the translation of individual memories into collective, national memory. I will discuss how a sense of “who we are” is constructed in these comic books, and point out that such books may be a small market niche, but they are not an isolated case. They are part of a fairly large body of texts of popular culture which prove that the latest concerns in the discourse of Taiwanese national identity have proliferated from politics and the academia to pleasurable, marketable cultural forms.

講者簡介:

Adina Zemanek is Assistant Professor at the Institute of Middle and Far Eastern Studies, Jagiellonian University, Krakow. MA in Chinese philology, University of Bucharest; PhD in cultural anthropology, Jagiellonian University. Her research fields and interests are: media and popular culture in China and Taiwan, Chinese women, the Chinese middle classes, and Taiwanese national identity. She has performed qualitative analyses on texts of popular culture in the PRC, whose results were published as articles and books, such as Córki Chin i obywatelki świata. Obraz kobiety w chińskich czasopismach o modzie (Daughters of China and Citizens of the World. The Image of Women in Chinese Fashion Magazines; Krakow, 2013). As visiting scholar at the Institute of Sociology of Academia Sinica, she is working on a project concerning the image of women in Taiwanese idol dramas, and on Taiwanese consciousness and national identity in contemporary popular culture.

系統號:

A-004118

【演講】黎志添:道教與地方廟宇——傳統宗教與現代城市社會之激盪

【演講】劉國松:現代水墨畫的創立與推展

【導讀會】吳興鏞:黃金往事:一九四九民國人與內戰黃金終結篇

標題:

【導讀會】吳興鏞:黃金往事:一九四九民國人與內戰黃金終結篇

時間:

2014年10月20日(週一)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

吳興鏞(加州大學爾灣分校醫學院正教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

作者在父親吳嵩慶過世多年後,無意間發現父親留下四十幾本暈染斑斑、水漬黴痕的日記,於是展開十餘年探尋真相的歷程,進而發現父親生前絕口不提的驚人秘密。本書試圖解碼黃金運臺的謎團,探索運金時代的民國人往事,不僅為中國近代史留下國府國庫資金運臺的真實見證,也在那個動亂的關鍵時刻,為民國人留下最真誠的紀錄。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-004124

【演講】Yujie Zhu:Myth and Market: Politics of Cultural Heritage in China

標題:

【演講】Yujie Zhu:Myth and Market: Politics of Cultural Heritage in China

時間:

2014年10月23日(週四)16:00-17:30

地點:

Seminar Room A, China in the World Building (188), Fellows Lane, Australian National University(Building 188, Fellows Lane The Australian National University, Canberra ACT 2601, Australia)

主辦單位:

China Institute, Research School of Asia and the Pacific, Australia's National University(ANU)

主講人:

Yujie Zhu (Postdoctoral Research Fellow at the Australian Centre on China in the World, ANU)

聯絡人:

E-mail: ciw@anu.edu.au

報導者:

袁子賢

內容簡介:

Since the UNESCO World Heritage Convention was ratified by China in 1985, the country has had forty-seven of its national sites inscribed as World Heritage. The ratification of the World Heritage Convention expresses the country’s efforts to embrace globalization, build up its national identity, and pursue economic development through revitalizing cultural traditions, and promoting heritage tourism. Heritage policies and practices in China are embedded in the context of the authoritarian market economy with global aspiration from UNESCO. It is often not the local community who identifies their culture that should be preserved and presented. Instead, central and local governments recognize the value of what they consider as ‘the authentic culture’ and promote accordingly. In this talk, Zhu will argue that culture heritage is not a global reward system. Through reinventing myths and cultural tradition, heritage serves as an authorized discourse to implement nationalism and legitimize commercialization. As a new form of social movement in China, heritage remains one of the most powerful forces that the state seeks to dominate popular narrative of ‘modern China.’

About the Speaker

Yujie Zhu is a Postdoctoral Research Fellow at the Australian Centre on China in the World, Australian National University. His research in includes heritage politics, cultural consumption and production, and the practice of everyday life. His work has appeared in leading tourism and anthropology journals, including Annals of Tourism Research, and Current Anthropology. As part of his early work in UNWTO, he co-edited Sustainable Tourism Management at World Heritage Sites (2009). Since 2013, he has served as the Vice Chair of Commission on the Anthropology of Tourism in International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES).

系統號:

A-004078

【演講】劉淑芬:中古的佛教與醫療──從龍門藥方洞談起

【導讀會】梅家玲:從少年中國到少年臺灣──二十世紀中文小說的青春想像與國族論述

標題:

【導讀會】梅家玲:從少年中國到少年臺灣──二十世紀中文小說的青春想像與國族論述

時間:

2014年10月26日(週日)13:30-17:30

地點:

臺灣大學中國文學系會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

臺灣中文學會、國立東華大學華文文學系

主講人:

梅家玲(本書作者/中央研究院近代史研究所博士後研究員)

聯絡人:

伍佳雯,Tel: 03-8635262;E-mail: ndhu.sili@gmail.com

內容簡介:

研究是學者最重要的使命之一,專著則是學者研究的精華所聚,經典性專著對人文學界更具有不可取代的重要意義,為呼籲經典專著的寫作與出版之回歸,以系統性、體系性的專書寫作,來彌補單篇論文的限制,臺灣中文學會希望特別嚴選一些具備精緻性與系統性的學術專書,作為我們精緻研讀的對象,以便有系統地吸收優質專著的學術觀點,並邀請作者與三位跨領域的專家,以及有興趣的教師與碩博士生們,進行面對面的精讀、研討、對話。

主題新書:新書精讀計畫之八──《從少年中國到少年臺灣──二十世紀中文小說的青春想像與國族論述》(麥田出版社,2013)

內容簡介:本書以梁啟超「少年中國說」為起點,結合其自撰小說〈新中國未來記〉,討論所關涉的現代性,啟蒙論述與國族想像論題,為全書張目;繼以包天笑、葉聖陶、以及臺灣日據時期以來的重要小說為代表性個案,就「二十世紀中文小說的青春想像與國族論述」展開系列論析。整體而言,它的目的並不在於作為完整的文學史論述,卻意圖以文學∕文化史的視野,凸顯此一世紀小說書寫的內在特質與美學實踐,並開展它與啟蒙教育、出版文化、身體論述、性別研究、情慾故事等不同論域的對話思辨。

作者導讀:梅家玲

主持人:須文蔚

特約討論者:陳平原、吳明益、黃宗潔

系統號:

A-004084

【演講】Thomas S. Mullaney:QWERTY is dead, long live QWERTY! Lin Yutang, the MingKwai Chinese Typewriter, and the Birth of Input in Twentieth-Century China

標題:

【演講】Thomas S. Mullaney:QWERTY is dead, long live QWERTY! Lin Yutang, the MingKwai Chinese Typewriter, and the Birth of Input in Twentieth-Century China

時間:

2014年10月31日(週五)11:00-13:00

地點:

Munk School of Global Affairs(208N, North House, Munk School of Global Affairs 1 Devonshire Place,Toronto,Canada)

主辦單位:

Asian Institute, University of Toronto

主講人:

Prof. Thomas S. Mullaney (Professor of Modern China Studies, University of Hong Kong)

聯絡人:

Stephanie Taylor, E-mail: asian.institute@utoronto.ca

內容簡介:

In China, the QWERTY keyboard and typing as we know them are dead, and have been reborn as a novel technolinguistic-cum-existential condition of writing that we now refer to as “input” (shuru). In contrast to the world of “typing,” in which the user relies upon a one-to-one correspondence between symbols-upon-the-keys and symbols-upon-the-screen, input is less a form of inscription than one of telecommunication: communication at a distance with oneself wherein the operator sends out alphabetically coded transmissions to onboard software known as an “Input Method Editor” (IME), which then returns to the user a menu of Chinese character “candidates.” Whether composing a document, navigating the Web, or otherwise, the Chinese computer user is constantly using the QWERTY keyboard to engage in an iterative process of code, candidacy, and confirmation. In this talk, Stanford historian Tom Mullaney will chart out the historical origins of “input,” a practice which predates the age of computing. The first input system was, not a computer, but a mechanical Chinese typewriter in the 1940s: the MingKwai Chinese Typewriter invented by writer, linguist, and cultural commentator Lin Yutang.

About the Speaker

Thomas S. Mullaney is Associate Professor of Chinese History at Stanford University. He is the author of Coming to Terms with the Nation: Ethnic Classification in Modern China and principal editor of Critical Han Studies: The History, Representation and Identity of China’s Majority.

His current book project, The Chinese Typewriter: A Global History, examines China’s development of a modern, nonalphabetic information infrastructure encompassing telegraphy, typewriting, word processing, and computing. This project has received three major awards and fellowships, including the 2013 Usher Prize, a three-year National Science Foundation fellowship, and a Hellman Faculty Fellowship.

He is also the Founder and Editor-in-Chief of Dissertation Reviews, which publishes 500 reviews annually of recently defended dissertations in more than 20 different fields in the Humanities and Social Sciences.

系統號:

A-004089

【演講】曾永義:論說臺灣傳統民間表演藝術

標題:

【演講】曾永義:論說臺灣傳統民間表演藝術

時間:

2014年10月30日(週四)9:30-12:00

地點:

臺灣大學總圖書館B1國際會議廳(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學文學院、臺大文學院臺灣研究中心

主講人:

曾永義(中央研究院院士、臺灣大學中國文學系名譽教授)

報導者:

臺灣大學文學院臺灣研究中心

內容簡介:

國立臺灣大學文學院舉辦「王詩琅臺灣研究講座」,歡迎各界人士參與

國立臺灣大學文學院與臺大文學院臺灣研究中心將於2014年10月30日(四)上午9:30~12:00,假臺灣大學總圖書館B1國際會議廳舉辦「王詩琅臺灣研究講座」。本次講座將邀請中央研究院院士、臺灣大學中國文學系名譽教授曾永義先生擔任主講人,講題為「論說臺灣傳統民間表演藝術」,期能透過曾永義教授深厚的學識,帶領聽眾進一步認識臺灣的民間表演藝術的精粹。

詳細資訊如下:

時間:2014年10月30日(四)9:30-12:00

講者:曾永義(中央研究院院士、臺灣大學中國文學系名譽教授)

講題:論說臺灣傳統民間表演藝術

主持:陳弱水(臺灣大學文學院院長)

地點:臺灣大學總圖書館B1國際會議廳

主辦單位:國立臺灣大學文學院、臺大文學院臺灣研究中心

系統號:

A-004196

【演講】陳熙遠:在國家祀典的籠罩之下──從雍正皇帝擘劃的眾神殿說起

【演講】王崗:龍行天下──明代王府的建制、作用與文化意義

【演講】Qian Suoqiao:Lin Yutang and Hu Shi: Two Liberal Paths for Modern China

標題:

【演講】Qian Suoqiao:Lin Yutang and Hu Shi: Two Liberal Paths for Modern China

時間:

2014年11月5日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, Princeton University

主講人:

Qian Suoqiao(錢鎖橋,英國紐卡斯爾大學孔子學院院長及中文系主任)

系統號:

A-003983

【演講】Vladimir Tikhonov:Chinese in Pre-Colonial and Colonial Korea, 1882-1945

標題:

【演講】Vladimir Tikhonov:Chinese in Pre-Colonial and Colonial Korea, 1882-1945

時間:

2014年11月11日(週二)16:15-17:30

地點:

Lathrop Library - Room 224, 518 Memorial Way(521 Memorial Way, Stanford, CA 94305,USA)

主辦單位:

Center for East Asian Studies, Korea Program, Shorenstein APARC, Stanford University

主講人:

Vladimir Tikhonov (Professor, East Asia Studies, University of Oslo)

聯絡人:

請至官網線上報名

內容簡介:

Contrary to the commonly accepted wisdom, Korean society never was “ethnically homogeneous,” even before the onset of the epoch of multiculturalism in the 1990s in South Korea. In pre-colonial and colonial Korea, ethnic Chinese – mostly from Shandong – were the main non-Korean ethnic group residing in Korea, alongside with (much more numerous) Japanese. By 1910, they numbered ca. 2000; by 1931, however, the number reached ca. 61000, most of them being manual workers and petty traders. The presentation will focus on the roots of generally negative perception of resident Chinese in Korean pre-colonial and colonial press and literature. It will also emphasize the efforts towards Sino-Korean solidarity by both some anti-Japanese nationalists and leftists in colonial-time Korea.

系統號:

A-004136

【演講】柳立言:治史經驗談:法律、宗教、社會

【演講】Michael Lackner:小道有理:The Minor Ways Have Their Reason - Discourses on Divination in Chinese Tradition

標題:

【演講】Michael Lackner:小道有理:The Minor Ways Have Their Reason - Discourses on Divination in Chinese Tradition

時間:

2014年12月3日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, Princeton University

主講人:

Prof. Michael Lackner(University of Erlangen-Nürnberg)

內容簡介:

Mantic practices were (and continue to be) deeply embedded in the life-world of China, and the Classic of Changes shaped its world-view for millennia. However, only few discourses are to be found on the nature of divination, on the possible reasons for its efficacy (or the lack of it), and on the assessment of expert knowledge.

The lecture will provide an overview of the voices that articulated meta-discourses on divination. These range from the exceptional criticism of Wang Chong (27-100 CE) to Zhu Xi’s (1130-1200) attempt at integrating life-world experiences of divination with the cosmic roots of the individual, and from Li Deyu’s (787-850) reflections on free will to late Ming/early Qing encyclopedias on dream and character dissection. Throughout, I will inquire into the potential and the limits of such discourses. Some final remarks will also be devoted to the difficult position of Republican scholars (e.g. Yuan Shushan – 1881-1952), who tried to defend age-old traditions under the auspices of modern Chinese scientism.

系統號:

A-003984

【系列演講】漢語哲學新視域論壇

標題:

【系列演講】漢語哲學新視域論壇

時間:

2014年4至12月,共6場

地點:

政治大學哲學系圖書室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學哲學系

聯絡人:

Tel: 29393091#62361

內容簡介:

本系列演講均須事先報名,請逕至官網,10至12月場次如下:

2014年10月15日(預計自2014/9/1起開放報名)

講者:林從一/國立政治大學哲學系教授

講題:墨子的辟侔援推

2014年11月19日(預計自2014/9/1起開放報名)

講者:張國賢/國立政治大學哲學系助理教授

講題:跨領域─中國哲學現代詮釋的一個可能視角

2014年12月17日(預計自2014/9/1起開放報名)

講者:耿晴/國立政治大學哲學系助理教授

講題:佛教哲學如何看待認識、認識對象與自我意識

系統號:

A-004115

【演講】林俊臣:跨文化視域下的書法研究

【系列演講】國立臺灣文學館2014年下半年「府城講壇」

標題:

【系列演講】國立臺灣文學館2014年下半年「府城講壇」

時間:

2014年7月至12月,共6場

地點:

國立臺灣文學館演講廳(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: 06-2217201

內容簡介:

本系列演講時間均為週六的14:30-17:00,共有網路登記及事先索票等兩種報名方式,有意參加者請洽詢官網。

本系列演講2014年9月至12月場次內容如下:

10月18日

我的潛水生活與思考(蕭瓊瑞,成功大學歷史系教授)

11月11日

閱讀起步走:圖畫書與兒童閱讀力發展(蕭蕭,詩人/評論家)

12月6日

傳唱臺灣詩情(朱宗慶,朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監)

系統號:

A-003996

【系列演講】臺北保安宮「2014年文化歷史系列講座」

標題:

【系列演講】臺北保安宮「2014年文化歷史系列講座」

時間:

2014年3至12月,共10場

地點:

大龍峒保安宮一樓雲衷廳(臺北市哈密街61號)

主辦單位:

臺北保安宮

聯絡人:

Tel: (02)2595-1676

內容簡介:

大龍峒在早期文風鼎盛,保有豐富宗教信仰文化,隨著時代改變及居民外移,已漸隱沒。為推廣宗教信仰文化,保安宮特別舉辦多場文化信仰講座,帶民眾深入探源。

演講時間:每月一次,均為週六14:30-16:30

10至12月場次及講題如下:

10月11日

臺灣歷史上的族群關係(吳學明,國立中央大學歷史學研究所教授)

11月15日

臺灣福德正神與馬來西亞大伯公的比較探討(徐雨村,國立高雄師範大學客家文化研究所助理教授)

12月20日

南島語族音樂介紹(李秀琴,國立臺北藝術大學傳統音樂系助理教授)

系統號:

A-003997

【研習營】「一點水墨,兩處成龍:東亞文化交流之中介與跨界」研究生研習營

標題:

【研習營】「一點水墨,兩處成龍:東亞文化交流之中介與跨界」研究生研習營

時間:

2014年10月2至3日(週四至週五)

地點:

臺灣大學文學院會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

中研院主題計畫:「共相與殊相──十八世紀前東亞文化意象的匯聚、流傳與變異」、臺灣大學文學院「跨國界的文化傳釋:東亞各國間的文化交流跨學科研究」計畫

聯絡人:

盧小姐,Tel: 02-3366-4710;E-mail: luyiju@ntu.edu.tw

內容簡介:

10月2日

9:10-10:50

主持人:徐興慶(臺灣大學日本語文學系)

被遺忘的中介者:通事、海商、僧侶(廖肇亨,中研院文哲所)

11:00-12:40

主持人:劉序楓(中央研究院人文社會科學研究中心)

東亞研究資料庫與網路工具(許怡齡,中國文化大學韓國語文學系)、(林桂如,政治大學中國文學系)

14:00-15:40

主持人:廖肇亨

清代中葉以後中朝交流的幾個問題(孫衛國,南開大學歷史學院)

16:00-17:40

【主題演講】

主持人:甘懷真(臺灣大學歷史學系)

有關中介者與東亞文化意向形塑的一些思考(石守謙,中研院史語所)

10月3日

8:50-10:50

主持人:林聖智(中研院史語所)

日本畫聖雪舟與中國(島尾新,日本學習院大學人文社會研究科)

11:00-12:40

主持人:蕭麗華(佛光大學中國文學與應用學系)

好德與好色──東亞文化交流中的女性與身體(衣若芬,新加坡南洋理工大學中文系)

14:00-15:40

主持人:藍弘岳(交通大學社會文化研究所)

江戶後期的文學與漢詩(朱秋而,臺灣大學日文系)

系統號:

A-003986

【工作坊】數位人文研究工作坊——臺灣研究新取徑

標題:

【工作坊】數位人文研究工作坊——臺灣研究新取徑

時間:

2014年10至12月,共3場

地點:

成功大學(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

臺灣大學數位人文研究中心、成功大學歷史學系、中興大學臺灣文學與跨國文化研究所、科技部數位人文推動計畫--數位人文研究人才培育計畫

聯絡人:

朱逸群,Tel: (02)3366-9847;E-mail: simonycchu@ntu.edu.tw

內容簡介:

成功大學場次:2014年10月03日(星期五) / 國立成功大學歷史學系振芝講堂

中興大學場次:2014年10月17日(星期五) / 國立中興大學綜合教學大樓904會議室

臺灣大學場次:2014年12月12日(星期五) / 國立臺灣大學法律學院霖澤館1301教室

※各場次內容相同,請擇一報名參加

9:40-10:00

數位人文時代的臺灣研究(項潔)

10:00-12:00

官方視野VS民間記錄:臺灣歷史數位圖書館(THDL)及其研究工具集(杜協昌)

13:30-15:10

研究民國史、臺灣地方自治發展及日治法院的第一手資料:國史館數位檔案檢索系統、臺灣省議會史料總庫、日治法院檔案資料庫(蕭屹靈)

16:00-17:00

豐富多元的影像資料庫:臺灣舊照片資料庫、新版國家文化資料庫、海外博物館臺灣民族學藏品資料(蔡炯民)

17:00-17:30

分享與討論

系統號:

A-004153

【座談會】東亞文化交流與知識生產學術座談會

標題:

【座談會】東亞文化交流與知識生產學術座談會

時間:

2014年10月6日(週一)14:00-17:40

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院「共相與殊相:十八世紀前東亞文化意象的匯聚、流傳與變異」計畫

內容簡介:

第一場

主持人:廖肇亨(中央研究院文哲所研究員)

壬辰倭亂中的中國將領(孫衛國,南開大學歷史學院教授)

使臣與明代中朝文學交流--以玉河館為中心(陳彝秋,南京曉莊學院文學院教授)

第二場

主持人:賴毓芝(中央研究院近史所助研究員)

水墨表現の比較--中國と日本(島尾新,日本學習院大學人文科學研究科教授)

圖像的生產、媒介與傳播: 以十七、十八世紀中琉花鳥圖像為例(黃立芸,臺北藝術大學美術學系教授)

本演講採自由入席,不須事先報名,無身分限制,歡迎對講題有興趣之人士踴躍參加。若需參加證明者,請當天向主辦單位索取。

系統號:

A-004085

【座談會】抗戰史系列影展暨座談:電影眼看中國:十九路軍抗戰史

標題:

【座談會】抗戰史系列影展暨座談:電影眼看中國:十九路軍抗戰史

時間:

2014年10月9日(週四)14:00-16:30

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

一場突發戰爭催生了一位民族英雄。在中、日、美三國鏡頭的背後是正義的反抗、野蠻的張狂與自保的中立。中國現存第一部戰地紀錄電影《19路軍抗日戰史》,體驗帶血的呼吸與死亡的震撼。

黎民偉拍攝、片長86分、35毫米、黑白無聲、1932年、聯華影業公司出品

與談人:張同道(北京師範大學藝術與傳媒學院教授)

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2.5小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-004076

【座談會】《丁惟汾先生史料彙編》新書發表座談會

標題:

【座談會】《丁惟汾先生史料彙編》新書發表座談會

時間:

2014年10月18日(週六)10:00-12:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

10:10-10:20

新書簡介(葉飛鴻)

10:20-11:10

【專題報告】

丁惟汾的經學與文獻學(丁原基)

丁惟汾研究的幾個盲點(丁㕛)

丁惟汾與北京青年的國民會議運動(1924-1927)(郭維雄)

11:15-12:00

丁惟汾先生行誼座談(李雲漢、張玉法)

※凡參與新書發表座談會者,一律贈送本史料彙編電子書光碟

※10月8日開放線上報名,名額有限

系統號:

A-004123

【工作坊】World Geographical Philosophy of Shanhaijing and Chinese Traditional Culture Workshop

標題:

【工作坊】World Geographical Philosophy of Shanhaijing and Chinese Traditional Culture Workshop

時間:

12-14 November, 2014

地點:

La Trobe University, Melbourne, Australia(Plenty Rd & Kingsbury Drive, Melbourne VIC 3086, Australia)

主辦單位:

La Trobe University, Centre for China Studies

聯絡人:

Prof. Pei Likun,Tel: +61 3 9479 6508;E-mail: l.pei@latrobe.edu.au

報導者:

袁子賢

內容簡介:

The International Workshop on World Geographical Philosophy of Shanhaijing and Chinese Traditional Culture is initiated by the Centre for China Studies in partnership with the Linguistics Program and Centre for Research on Language Diversity and C S Global Pty Ltd.

【Objectives】

The Workshop intends to:

Promote intellectual exchange and advance the study of the Chinese traditional culture, particularly the study of Shanhaijing; Improve the level of understanding on Chinese culture outside of China; Develop recommendations that are relevant to the academic community in areas of traditional Chinese culture; and Publish and disseminate the findings and recommendations arising from the workshop in both English and Chinese in various formats to meet the needs of diverse readers.

【Themes and Topics】

The Workshop will consist of 3 panel topics:

Shanhaijing's World Geographical Theory

Shanhaijing's Philosophy on the Unity of Heaven and Humanity and Chinese Traditional Culture

Shanhaijing — Chinese and World Languages

系統號:

A-004073

【研究会】中国の歴史認識再考

標題:

【研究会】中国の歴史認識再考

時間:

2014年11月29日(週六)15:00-18:00

地點:

東洋文庫2階講演室(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

東洋文庫超域アジア部門現代中国研究班国際関係・文化グループ

聯絡人:

村田雄二郎教授,E-mail: murata@ask.c.u-tokyo.ac.jp

內容簡介:

【日時】

2014年11月29日15:00-18:00

【場所】

財団法人東洋文庫2階講義室1

「中国の歴史認識 再考」

Rethinking Historical Memory in Chinese Politics

【報告】

報告者1:袁偉時

論題:中国近代史研究と日中関係

報告者2:Wang Zheng(汪錚)

論題:歴史認識と中日関係

【講師紹介】:

袁偉時:廣州中山大学哲学系教授。中国近代史研究。主著に『中国現代哲学史稿』『晚清大変局中的思潮与人物』『路標与霊魂的拷問』など。日本語訳に『中国の歴史教科書問題—“氷点”事件の記録と反省』(武吉次朗訳,日本僑報社,2006年)。

Wang Zheng(汪錚):Seton Hall University准教授。国際政治学研究。主著にNever Forget National Humiliation: Historic Memory in Chinese Politics and Foreign Relations, New York City: Columbia University Press, 2012. (『中国の歴史認識はどう作られたのか』伊藤真訳,東洋経済新報社,2014年。)

【言語】:

中国語(通訳あり)

系統號:

A-004036

【研習營】中國近代史的趨勢與議題學術研習營

標題:

【研習營】中國近代史的趨勢與議題學術研習營

時間:

2015年1月19至23日(週一至週五)

地點:

中研院近史所(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、復旦大學歷史學系

聯絡人:

林小姐,Tel: 886-2-27824166

內容簡介:

主旨:中國近代史是海內外學者關注的重要歷史研究領域,相關的研究成果,日新月異,研究學者與學生需要不斷的自我砥礪,以承襲前人的衣缽,並開創新的研究世代。中央研究院近代史研究所為了促進兩岸學術交流,與復旦大學歷史學系合作,擬於2015年1月召開「中國近代史的趨勢與議題」學術研習營。研習營為期五天,將邀請兩岸學者和學員,進行專題講座與討論。參與者不僅透過講座聆聽各領域學者的創見,親炙名家風範,兩岸學員之間更將透過研究計劃的發表與分組討論,建立深厚的學術交流基礎。

研習營講座安排:

1. 專題演講:邀請知名學者介紹近代史的研究趨勢,與海峽兩岸近代史研究之展望。

2. 專題講座:邀請各領域專家學者介紹各自領域的研究概況與重要議題。

3. 專題討論:由學員口頭發表其研究計畫,並由與會專家與學員共同討論與評議。

4. 薪火相傳:邀請著名學者談論其過去研究的經驗,以及對年輕學員的期待。

5. 實地參訪:參訪中央研究院近代史研究所的檔案館、圖書館、胡適紀念館,以及國史館與中國國民黨黨史館。

報名資格:以兩岸大學歷史與相關學系,以中國近代史為研究課題的博士生,以及甫取得博士學位的年輕學者為對象。

招生名額:共二十八名。臺灣方面學員十四名,大陸方面學員十四名。

報名方式:2014年8月20日至9月20日期間,學員自行上本研習營網站填寫相關報名訊息,並同時提交上傳一份研究計畫的word電子檔,字數不限。主辦單位將邀請相關專家學者就學員提交的研究計畫進行審查,並依據審查結果,決定錄取名單。錄、備取名單將於2014年09月30日公佈於本研習營網站最新消息,並以Email通知本人。

費用:

(1) 交通費:主辦單位提供大陸方面學員來臺的機票費與證照費,以及臺灣西部新竹以南地區,與臺灣東部宜蘭以南地區學員的來回自強號車票。

(2) 住宿費:所有學員在研習營期間皆須住宿於中央研究院學術活動中心,住宿費由主辦單位提供。

(3) 餐費:研習營期間的三餐由主辦單位提供。

聯繫辦法:

Email: schuan@gate.sinica.edu.tw

電話:886-2-27824166 林小姐

地址:臺北市南港區研究院路二段130號(中央研究院近代史研究所)

系統號:

A-003995

【展覽】島嶼‧地動‧重生:921地震十五周年特展

標題:

【展覽】島嶼‧地動‧重生:921地震十五周年特展

時間:

2014年9月19日至2015年5月24日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓/四樓特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-3568889

內容簡介:

島嶼‧地動‧重生

臺灣歷史的逐步演變,緣於臺灣這塊土地與多元族群之間的互動所形成;而在臺灣當代歷史的發展進程中,接近二十世紀末,1999年的921大地震,不僅只為一次臺灣島嶼的環境鉅變、地表樣貌的翻動,同時更帶來了臺灣人對於社會、文化、經濟層面的複雜思考,以及人與自然、土地間的高度倫理省思。

本展覽由「晃動的搖籃」、「記憶的餘震」、「 生活的回穩」和「島嶼的重生」等四大展示主題, 將921地震放置在地震史、臺灣近代史發展的時間脈絡中,重返19999年9月21日當下與其後的時刻,看見臺灣人民如何應變,並且如何不分族群與地域彼此無私協助,攜手共度悲慟失去家園與親人的歷程;而除此,在此一自然劇變後,人們又是如何在傾圮崩垮的屋瓦中,重建家園、社區以及適切地方發展的產業,並思考到文化、古蹟的永久存續問題,且重新建立起人與內在心靈、人與社群、人與社會和土地間的和諧關係;至最終,於現今的時間位置,再次清楚看見島嶼以及人們重生的境況,並反思921地震對於吾土吾民的各式影響及啟發。

921地震業已走過15載,此一動盪從未被遺忘,居住在這塊土地上戮力耕耘的臺灣人,業已辛勤開創出與過往殊異的獨特生活方式,並與變動不居的島嶼,不斷展開深刻繁複的對話。

晃動的搖籃

我們生活的土地,就是養育我們成長的搖籃;1999年9月21日,震央位於南投集集的大地震,是一次搖籃的劇烈晃動,也搖晃出臺灣人民對於這座島嶼的重新認識。逐步接近921發生的當下, 921地震所具體帶來的震撼與創傷,身處其中的人們,是如何回應此一鋪天蓋地的劇變;而歷經此ㄧ自然變動後,臺灣各級政府單位和相關的救援組織,亦重新檢視了自身的動員機制問題,並且獲得了災難救助的可貴經驗。在此ㄧ臺灣土地艱難的時刻裡,來自不同的社群,來自各地的族群,以及來自國內和世界各地角落的搜救、協助組職,都在此奉獻心力與汗水,盡其所能,無私互助。

記憶的餘震

土地的翻攪擾動,隨著時間逐漸平息了下來,然而仍舊活著的人們,腦海裡卻仍不斷上演著彼時的餘震。一場突如其來的地震,不只是外在環境的具體毀壞,亦是人們內在心靈、生活型態的與時適應和調整。尚存的居民回溯921發生的當下與後續,他們看見怎樣動盪的場景,如何逃離或自處;而又是在怎樣焦急倉皇的情境之中,搶救下自身或家族彌足珍貴的物品。活著的人,要如何在粉碎崩塌的廢墟中,等待家園的搶救、親人存否的消息;而面對環境與生活人群的變遷,又有著怎樣生存方式與價值心態的改易。

生活的回穩

震後15年間各式層面的具體重建,讓原本流離失所的臺灣人,逐步找回生活的秩序;而地震所引發、衍生的各種問題,也讓臺灣社會共同思索「發展」一詞的意涵,以及人與土地、文化之間應有之關係。傾毀和問題的家屋,或原地重整重建,或另覓合適它處從頭起;而受創斑斑的教室和校園環境,則尋找到能讓教育紮根不倒的穩固建築工法,此一土地劇變之後的生活變遷,讓家園的定義有了思考界限的擴充;鄰里、地方關係的更弦易張,以及社區總體營造的積極意識與嶄新作為,讓人們必須重新適應不同的生活群體,但卻也因此重新迸發、創造出與眾不同的社群和能量。

島嶼的重生

每次臺灣土地的波動,都是一次人們與土地深刻對話的契機。走過的15年,不同的地域,已逐漸開展出不同面向的產業經營模式;生活、生存與生命的根本價值,也開始有了更多「因地制宜」的實踐倫理和思考方向。該如何面對下一次的土地與自然波動;該如何與變動不居的臺灣土地相偎相依;該如何去永續維持得來不易的碧綠山林和美麗家園;而又該如何,人與社群、人與土地以及經濟與文化,可以是共生共榮的和睦共處,而非相互戕害、強掠剝奪的競爭關係。 921之後的15年,這座島嶼以及島嶼上的臺灣人,都在經歷著各式各樣生活形態與價值觀念的重生,他們思考問題、設法解決問題,並且逐步實踐自身的生活理想藍圖,然後一路走向,與這座島嶼更加親密無間的未來。

系統號:

A-004125

【展覽】萬里江山頻入夢——兩岸張大千辭世三十週年紀念展

標題:

【展覽】萬里江山頻入夢——兩岸張大千辭世三十週年紀念展

時間:

2014年9月5日至11月23日

地點:

國立歷史博物館2樓201-203展廳、精品長廊(臺北市中正區南海路49號)

主辦單位:

國立歷史博物館、四川博物院、吉林省博物院、深圳博物館

聯絡人:

Tel: (02)2361-0270

內容簡介:

中國近現代藝壇中,張大千無疑是最受矚目與最具影響力的藝術家,他獨特的魅力除了來自於其全才的書畫藝術之外,也來自於其多采多姿的生活藝術。他個性熱情,極重義氣,交遊廣闊,不乏切磋藝事與相互砥礪的摯友至交。他不僅是個創作者,更是位收藏家,曾為蒐購寶墨,不惜投下巨資,而所擁有的歷代書畫名蹟,大大地提高了他的鑑賞力並滋養了他的畫藝。他熱愛旅遊,足跡遍及世界各洲,對其見識的增廣與心胸的開拓,多所助益。他一生居住過許多名園,也打造過數個理想居所,為自己營造良好的創作環境。他也講究美食,認為若連這種感官品味能力都不具備,如何能有敏銳度極高的藝術欣賞與創作能力。他豐富的生活與其畫藝同樣吸引人,因此無論生前或身後總擁有一批「大千迷」。

至於張大千的繪畫藝術發展,大致可分為三個階段,其一是早年師習明清以降的文人水墨畫風,作品清新俊逸;其二是中年時期赴敦煌臨摹高古壁畫,一變而趨精麗雄渾之風;其三是晚年發展潑墨潑彩風格,開拓了現代水墨的新境界。然而,張大千的創作力豐沛,分屬此三階段的作品數量皆相當可觀且面貌多元,是以難有一個收藏單位的張大千繪畫收藏可以充分含括全面。

吉林省博物院、四川博物院與國立歷史博物館是兩岸收藏中國近現代藝壇大師張大千先生藝術作品的重鎮,藏品豐富且各具特色。吉林省博物院所藏多為張大千於1949年以前之作,反映出其畫學經歷和文人畫風嬗變過程。四川博物院所藏,除了其早期作品外,更有百餘件張大千於敦煌臨摹石窟壁畫之作,這些作品提供了追索其精麗巨構與重彩畫風轉變的重要軌跡。位於臺北的國立歷史博物館,則與晚年的張大千互動良好,不僅於海內外為其舉辦多次相關展覽,也收藏了張大千作品百餘件,其中多為旅歐時期所作,展現了其由成熟的寫意風格演變至潑墨潑彩的歷程。2013年適逢張大千辭世三十週年,兩岸合作策辦「萬里江山頻入夢-兩岸張大千辭世三十週年紀念展」,匯集了此三館所藏的張大千繪畫精品105組件,自2013年起至2014年止分別於深圳博物館、四川博物院、吉林省博物院與國立歷史博物館展出,不僅為兩岸觀眾呈現了張大千早中晚期不同階段的繪畫風貌,也藉此凸顯了兩岸博物館張大千藝術收藏的各異特色。

【相關演講活動】

2014年10月25日(週六)14:30-16:30

大千先生在歐洲的行誼(傅維新,國立歷史博物館顧問)

報名方式:

一般民眾皆可參加,持特展門票、票根,或購買本館門票即可入場。若需公務人員/教師時數,可逕至公務人員終身學習入口網站/全國教師在職進修網登錄報名

系統號:

A-004139

【展覽】古調留聲──臺灣原住民族傳統音樂採集主題展

標題:

【展覽】古調留聲──臺灣原住民族傳統音樂採集主題展

時間:

2014年9月1日至12月31日

地點:

臺灣大學圖書館B1原圖中心(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

原住民族委員會、臺灣原住民族圖書資訊中心

內容簡介:

自日治時期以來,臺灣原住民族傳統音樂一直受到許多音樂家及學者所關心。最早的採集記錄可追溯至日本人類學家伊能嘉矩所發表的〈臺灣土番之歌謠與固有樂器〉一文,而臺灣本土音樂家張福興也在一九二一年至日月潭採集邵族之音樂,並在兩年後由臺灣教育會出版《水社化番杵音及歌謠》。錄音採集則首次出現於一九二二年,日本音樂學家田邊尚雄使用早期蠟管式留聲機,至泰雅族、排灣族、邵族等部落採集有聲資料,並在其著作《南洋、臺灣、沖繩音樂紀行》中發表其調查結果。日治末期,黑澤隆朝教授對臺灣原住民音樂進行實地調查,採集近千首歌謠及器樂,堪稱研究臺灣原住民族音樂最深最廣者,並完成《臺灣高砂族的音樂》一書,此書在日後也成為此領域的重要參考文獻。

戰後的原住民音樂研究則以史惟亮發起的「民歌採集運動」為主,共進行五次採集,由許常惠等人共同執行,此次運動共採錄兩千首以上民歌,為漢人最具規模之民族音樂採集。同時呂炳川教授也在進行臺灣原住民族音樂的研究,並在一九八〇年出版《臺灣山胞的音樂》唱片。參與「民歌採集運動」的許常惠老師也在一九八六年出版《現階段臺灣民謠研究》介紹了臺灣民謠研究的歷史、方法,以及包括福佬、客家、原住民民謠分析。

音樂,是臺灣原住民族的生活體現,內容承載著族群部落的歷史傳說、遷徙、祭儀,與日常生活,古調音樂的保留與傳承是當代族人了解祖先生活的歷史與智慧的一種方式,在今日原住民傳統文化、語言不斷流失的時刻,這些由前人所採集、保留的珍貴資料,是後輩人們得以親近祖先路徑之一,此外,亦是為後人留下了臺灣原住民族傳統古調的美好。本中心此次將舉辦「古調留聲──臺灣原住民族傳統音樂採集主題展」,展出相關書籍、樂譜及影音資料,期盼能夠藉由這些館藏,讓讀者們一窺臺灣原住民族傳統生活的表現,並了解音樂採集的歷史脈絡。

系統號:

A-003999

【展覽】集瓊藻——院藏珍玩精華展

標題:

【展覽】集瓊藻——院藏珍玩精華展

時間:

2014年8月1日開始

地點:

國立故宮博物院106陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「集瓊藻」是乾隆皇帝所藏一件多寶格的名稱,意指蒐羅眾多珍貴美好的物品。本院所藏珍玩類的文物,包括琺瑯、服飾、文具、漆器、法器、雕刻、多寶格等項,種類紛繁,品質精良,且數量豐富,呈現清宮典藏的重要面向。本展覽以「珍」與「玩」為展覽主軸,「珍」是指材質珍貴稀有、工藝技法高超罕見;「玩」則指造形構思巧妙、製作精到古雅,令賞玩者愛不釋手。

本院珍玩類藏品,多數源自宮廷生活用器。有的用於祭祀儀式,有的作外交餽贈用;有典禮中佩帶的裝身器,也有閨閣內堂梳妝品;有的是廳堂上的陳設或文房几案的用具、休閒把賞的巧玩,還有收納多寶玩器的箱匣等,無一不是設計巧妙、工藝精緻。

珍玩類的材質常作複合性的組合,以金銀、寶石、竹木牙角、硯墨等為主,也包含銅、瓷、玉材巧作,多種材質兼容並用,且搭配多種工藝技術於一,呈現工藝極致之美。至於其裝飾題材,不時地穿插歷史典故、民俗傳說、吉祥圖案,深刻浸潤於中國文化底蘊間,營造生活中的端莊、文雅與趣味。

本展覽為故宮博物院常設展,全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-004000

【展覽】鄰蘇觀海——院藏楊守敬圖書特展

標題:

【展覽】鄰蘇觀海——院藏楊守敬圖書特展

時間:

2014年6月7日至12月14日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

國立故宮博物院典藏之珍貴善本,質量俱精,除了清宮舊藏外,尚包括不斷蒐購及接受捐贈,為院藏之所闕遺,且深具文化價值者。其中,政府於民初移存之晚清藏書家楊守敬(1839-1915)觀海堂部分藏書凡1,634部、15,491冊,最能呈現漢籍的多元豐富及其流傳於東亞文化圈的特色。

在晚清著名藏書家之中,楊守敬並非以藏書量見譽於時,而是因其東瀛訪書經歷及攜回不少珍貴漢籍而為世所重。他在光緒六年(1880)受聘為駐日公使何如璋(1838-1891)隨員,前往東京。其時,日本明治維新方興未艾,舉國勠力西化改革。他看見大量漢籍被賤價棄置市上,遂銳意蒐購;又因書結緣,與日本收藏家森立之(1807-1885)、向山黃村(1826-1897)及島田重禮(1838-1898)等人相識相知,並在他們協助下,經由購買、交換等方式,獲得其他藏書家的罕見善本。

光緒十年(1884)楊守敬攜在日訪得之書回國,四年後將之藏於湖北黃州「鄰蘇園」,再於二十九年(1903)移存武昌菊灣「觀海堂書樓」。本展覽「鄰蘇觀海」之名,即源自此二處楊氏藏書地點。民國四年(1915),楊氏過世,政府以七萬餘金將其藏書購入,並將一部分撥交松坡圖書館,後併入國立北平圖書館,復將另一部分儲於集靈囿,繼交故宮博物院圖書館典藏,嗣於抗戰期間隨文物南遷。本院所藏雖非觀海堂藏書全貌,然蘊含了楊氏對漢籍蒐藏的奉獻與心血,最足見證其保存民族文化之功。

本展覽分為「其人其藝」、「東瀛訪書 」、「靜觀寰宇」及「圖書流傳」四個單元。「其人其藝」介紹楊守敬個人生平,展示其書法,以呈現楊氏情性入筆的一面;「東瀛訪書 」則從日本訪書經歷,揭示其訪書特色、蒐書來源及重要成果。「靜觀寰宇」旨在透過藏書內容,說明楊氏探究學術,對於天文輿地的大宇宙以次人體結構的小宇宙,皆可靜觀而自得。「圖書流傳」勾勒了漢籍從中國傳向東亞朝鮮半島及日本,終又回流的文化旅程,彷彿呼應著楊氏與域外漢籍之間的相遇緣份。

系統號:

A-004001

【展覽】「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s臺灣人類學者與原住民研究」專題特展

標題:

【展覽】「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s臺灣人類學者與原住民研究」專題特展

時間:

2014年4月23日至12月31日

地點:

中研院民族所博物館特展室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

聯絡人:

Tel: 02-2652-3308

內容簡介:

1950到1970年代的臺灣,是一個政治上處於戒嚴,經濟上「現代化」發展掛帥的時代。政府的治理哲學,延續了新生活運動的餘續,著眼於教化出「儉樸」、「理性」的國民;民族政策上則抱持著「漢化」或「同化」的基本態度。在那個講求規制的時代中,從大陸遷臺的第一代人類學者,以及他們在臺灣培養出的第二代人類學者,秉持著學術的真誠與使命感,深入原住民部落,展開專業嚴謹的民族誌田野調查工作;並在各種可能的公開場合,鼓吹文化相對論的觀點,企圖喚起社會大眾對於非漢族群文化的認識與尊重。透過他們鍥而不捨的呼籲,以及默默的學術累積與出版,到了1980年代,社會政治氛圍開始轉變,整個臺灣社會對於原住民文化的接納與欣賞,對於文化多元主義的擁抱,也才能夠水到渠成。

本展覽由本所副研究員蔣斌先生及何翠萍女士共同策展。展覽中匯集了大量珍貴的田野影像、公文檔案、研究者田野筆記圖繪、文物及訪談影音,並透過多媒體技術及互動式展示設計,帶領觀眾重返1950-1970年代,看臺灣戰後第1、2代的人類學者如何秉持學理的觀點與學術的初衷,在當時國家機器與社會大眾的眼神都不太眷顧的偏遠地區,默默地實踐著多元主義與人本主義的理想。展期自4月23日起至103年12月31日止,誠摯地邀請各界朋友蒞臨指教。

展期

2014年4月23日~12月31日

每週三、六 9:30 ~ 16:30。

遇國定假日休館 (其它特殊情形之休館,以本館網頁最新消息告為準)

系統號:

A-004002

【展覽】冷眼熱心,寫盡人間事──臺灣報導文學特展

標題:

【展覽】冷眼熱心,寫盡人間事──臺灣報導文學特展

時間:

2014年6月27日至2015年1月4日

地點:

國立臺灣文學館展覽室B(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

「臺灣報導文學特展」6月27日起開展,國立臺灣文學館首次以報導文學作為策展主題,呈現自清領時期至21世紀以來臺灣報導文學的發展,看作家們遭遇新聞事件及歷史變化的重要時刻,如何以冷眼熱心寫盡人間事。

融合新聞報導與文學書寫的報導文學,又稱為「報告文學」,基本上是作家透過翻尋歷史、田野蹲點、實際採訪,輔以影像記錄等方式撰寫而成的文學作品,藉由文字傳播映照現實,較諸其它文類具有更強大的反省及批判力道,以凝聚社會共識及與向上力量。

1935年4月21日臺灣中部大地震,作家楊逵前往災區調查後撰寫報導,將驚心動魄的災區場景做了生動的描述,建構了當年臺灣的集體記憶,其後楊逵並在報紙發表〈談「報導文學」〉、〈何謂報導文學〉、〈報導文學問答〉等三篇論述文章,允為臺灣報導文學理論架構的先驅。

特展以1928年至2000年的臺灣報導文學年表發端,郁永河在康煕年間來臺採硫寫下《裨海紀遊》一書,記錄沿途見聞、平埔族風俗民情,周步霞於1886年刊登於《臺灣府城教會報》第8期的〈北港媽的新聞〉、林獻堂1928年起連載於報紙的《環球遊記》、楊逵於1935年刊登於《社會評論》的〈臺灣震災地慰問踏查記〉,是清末至30年代,報導文學擔任「追求真實」使命的開創期。

1945至1960年代,臺灣結束殖民歷史,卻捲入反共浪潮與威權肅殺的白色恐怖氛圍,此情境不利於報導文學之發展,作家們改以柔性的書寫手法,使得此時期的報導文學成果見證歷史發展之軌跡,有如「冰山下的伏流」。

在1970年代,資深編輯高信疆在《中國時報》副刊開闢「現實的邊緣」專欄,大力提倡鄉土文化,並將報導文學列入「時報文學獎」的獎項之一,對臺灣戰後報導文學的推展發揮了關鍵性的影響力。接著則是陳映真於1980年代創辦《人間》雜誌,雖然只發行47期,但其所標舉的人道主義、對邊緣弱勢及底層人民的關注,卻深刻影響臺灣紀實攝影及報導文學的發展。

「冷眼熱心,寫盡人間事──臺灣報導文學特展」,6月27日起至2015年1月14日,在臺文館B展室展出,歡迎踴躍參與。

系統號:

A-004003

【展覽】紅唇與黑齒:檳榔文化特展

標題:

【展覽】紅唇與黑齒:檳榔文化特展

時間:

2014年9月1日至12月20日

地點:

中研院數位文化展示中心(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院數位文化中心、中研院歷史語言研究所

聯絡人:

林玉雯,Tel: 02-26525277

內容簡介:

「檳榔」在臺灣是相當重要且經濟價值高的作物,曾經有「綠金」、「綠寶石」之稱。然而「綠金」時代已逝,現今談及「檳榔」,一般人腦海大多會浮現「紅唇族」、「檳榔西施」、「土石流」的畫面。檳榔已被政府及許多學者型塑為傷害健康、汙染環境、敗壞風俗、及摧殘生態的罪魁禍首之一,負面形象深植人心。

但是,檳榔真的一無是處嗎?事實上,人類嚼食檳榔的習俗已延續數千年之久,包括臺灣及中國南方的住民在內,檳榔不僅是日常的零食,透過檳榔的交換與共同的嚼食經驗,還可建立或強化族群與文化認同。除了作為食物及社交、婚禮場合的禮物,檳榔也被用於治療疾病、防止瘟疫,甚至被用來當作宗教祭祀的祭品或是行使巫術時的法物。

本展覽解說「檳榔」的不同面向,展示其多元功能,並運用數位典藏資源,讓各界更全面的認識檳榔及其文化意涵,以重新審視檳榔的價值。

系統號:

A-004004

【展覽】和宇宙共鳴的詩心:詩人楊牧專題展覽

標題:

【展覽】和宇宙共鳴的詩心:詩人楊牧專題展覽

時間:

2014年9月11日至10月12日

地點:

國家圖書館一樓展覽廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

趨勢教育基金會、國家圖書館

聯絡人:

林小姐,Tel: (02) 23619132#714

內容簡介:

楊牧先生自少年階段即活躍國內詩壇,此後堅持筆耕六十年,創作不輟,並曾分別於美國、臺灣、香港等地任教,長期從事教育工作,身兼詩人、散文家、翻譯家與學者多重身分,作品譯為英、韓、德、法、日、瑞典、荷蘭等文,獲多項重要文學獎,影響後進無數。楊牧先生鎔鑄中國古典文學傳統以及西洋文學語言象徵的文風,有意識地反映社會、探問歷史,具有時代性的意義和精神,於臺灣文學史上拓劃出一片詩意的人文景觀。

著眼於全面整理、推介楊牧先生創作歷程及其作品的重要性,國家圖書館與趨勢教育基金會共同策劃辦理《2014向楊牧致敬》系列活動,將於國家圖書館設置專題展覽,展出楊牧先生的著作、手稿、相關影像以及多件藝術珍藏,另也舉辦研討會、記錄片放映會,以及以楊牧先生作品為主體的詩歌展演則是系列活動的壓軸,鎔鑄作品精髓與多元藝術形式,邀請各方文學先進及愛好者共襄盛舉。

《和宇宙共鳴的詩心:詩人楊牧專題展覽》

2014年9月11日至10月12日

►國家圖書館1樓展覽廳

※不需報名,歡迎自由參觀

展品包含楊牧先生的中、外出版著作、照片、創作手稿,以及莊喆、楚戈、梁實秋等眾多名家贈與楊牧的書畫、題詩、墨寶,共超過百件珍藏,期以豐富文件、藝術作品和影像完整呈現楊牧先生超過六十載的精彩創作歷程。

【展出內容】

作品、書籍、手稿、照片、影像、音樂、收藏、裝置藝術

【主題】

零、前言

壹、璀璨星座下的永恆少年

貳、為全新的創作之旅命名

參、傳統與現代的華麗交融

肆、疏離與參與的幽微辯證

伍、太平洋兩岸的疊影:花蓮與西雅圖

陸、從臺灣航向世界

柒、架宇宙的支點於書桌前

系統號:

A-004005

【展覽】「臺灣漢學講座」之臺灣音樂主題文獻展

標題:

【展覽】「臺灣漢學講座」之臺灣音樂主題文獻展

時間:

2014年10月起,分別於西雅圖、紐約、休斯頓舉行

地點:

紐約皇后區法拉盛圖書館、西雅圖華盛頓大學東亞圖書館、休斯頓萊斯大學圖書館(41-17 Main St, Queens, NY 11355,USA)

主辦單位:

國家圖書館、漢學研究中心、國立臺灣大學圖書館、紐約皇后區法拉盛圖書館、西雅圖華盛頓大學東亞圖書館、休斯頓萊斯大學圖書館

聯絡人:

李昱瀅,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

【展覽:西雅圖場次】

主題:臺灣音樂之美(Traditional and Modern Music of Taiwan)

展覽開幕時間:2014年10月2日(週四)16:00-17:00

展覽期間:2014年10月2日至12月12日

地點:East Asia Library: Gowen Floor 2M, University of Washington, Seattle

【展覽:紐約場次】

主題:寶島回想曲:周藍萍與四海唱片(Musical Recollection in Formosa: The Legend of Zhou Lan-Ping and Four Seas Records)

展覽開幕時間:2014年10月11日(週六)12:00-13:00

展覽期間:2014年10月11日至30日

地點:Flushing Community Library of Queens Library

【展覽:休斯頓場次】

主題:Music of Taiwan: a showcase of books and audio-visual materials published in Taiwan

展覽開幕時間:2014年10月15日(週三)15:00-18:00

地點:Kyle Morrow Room, Fondren Library, Rice University

今年10月間,國家圖書館特以「臺灣音樂」為主題,在美國舉辦三場「臺灣漢學講座」及主題文獻展。先於西雅圖華盛頓大學盛大舉行為期2個月之「臺灣音樂之美(Traditional and Modern Music of Taiwan)」展覽,並且展出包括臺灣當代音樂、傳統音樂、流行音樂、原住民族音樂、客家民族音樂、音樂家等類別之79冊圖書及92片視聽資料,期望藉此宣傳臺灣流行音樂,為臺灣的海外文化交流提升量能。再於紐約皇后區法拉盛圖書館舉行「寶島回想曲:周藍萍與四海唱片(Musical Recollection in Formosa: The Legend of Zhou Lan-Ping and Four Seas Records)」展覽。此展覽係與國立臺灣大學圖書館共同籌劃,將自10月11日展至10月30日,為期20天。另於休士頓萊斯大學以「Music of Taiwan: a showcase of books and audio-visual materials published in Taiwan」作為主題,展出包括臺灣當代音樂、傳統音樂、流行音樂、原住民族音樂、客家民族音樂、音樂家等類別之79冊圖書及92片視聽資料,期望藉此宣傳臺灣流行音樂,為臺灣的海外文化交流提升量能。

系統號:

A-004006

【展覽】中華民國南疆史料特展

【展覽】久米崇聖會創立100周年記念「久米村(クニンダ)——琉球と中國の架け橋」

標題:

【展覽】久米崇聖會創立100周年記念「久米村(クニンダ)——琉球と中國の架け橋」

時間:

2014年9月12日至10月19日

地點:

佛光大學雲起樓114教室(宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號)

主辦單位:

沖縄県立博物館・美術館

聯絡人:

Tel: 098-941-8200

內容簡介:

【展示構成】

(1)琉球の外交と久米村(クニンダ)

(2)久米村(クニンダ)の學問と教養

(3)久米村(クニンダ)の祭禮と文化

(4)近現代の久米村100年

久米村(クニンダ)とは、中國からの渡來人を中心として構成されたコミュニティーです。彼らは、政治・経済・文化的な面から琉球と中國・アジア諸國を繋ぎ、琉球王國の外交や學問・文化の振興を支えました。

本展示會では、久米村人(クニンダンチュ)の子孫により設立された久米崇聖會が2014年に創立100周年を迎えることを契機に、琉球における久米村の役割と清明祭などの文化を琉球にもたらした久米村の全貌に迫ります。

本展覽開放時間:9:00~18:00/金・土は9:00~20:00まで開館

※入館は閉館30前まで

休館日:月曜日(※ただし9月15日、10月13日は開館、翌火曜日休館)

系統號:

A-004050

【展覽】臺灣の近代美術——留学生たちの青春群像(1895-1945)

標題:

【展覽】臺灣の近代美術——留学生たちの青春群像(1895-1945)

時間:

2014年9月12日至10月26日

地點:

東京國立博物館平成館(東京都臺東区上野公園13-9)

主辦單位:

東京藝術大学、国立臺北教育大学北師美術館、陳澄波文化基金会

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600

內容簡介:

20世紀前半の東京美術学校には、中国、臺湾、韓国などからの学生も勉学していて、とりわけ油彩画技術の習得に研鑚を積んでいました。彼らは帰国・帰郷後に、激動の時代の中でそれぞれの道を歩みながら、西洋美術を母国に普及させることに貢献して、東アジアの近代美術を開花させてきました。しかし、その実績・功績などは今日にいたっても未だに十分に検証されたとは言えません。そこでこの企画は、東京藝術大学大学美術館と国立臺北教育大学・北師美術館が共同で、臺湾からの留学生の主要な作品約50点を東京藝術大学大学美術館に集めて、留学生たちの軌跡と臺湾における近代美術の展開を紹介することを試みます。日本の近代美術にも新しい視野が広がる意義のある企画ですが、今日でも我が国では調査研究が不十分な分野ですから、多くの方々にこの展覧会を見ていただいて、今後の研究の発展への貴重な里程標になることを期待いたします。

【開放時間】

10:00-17:00(入館は16:30分まで)

休館日:月曜日(ただし9月15日、10月13日は開館)、9月16日(火)、10月14日(火)

※本展覽免費開放參觀

【関連企画:臺湾近代美術国際学術セミナー】

臺湾、日本、韓国、中国の研究者が参加して、講演3本と研究発表7本が予定されています。

日時:2014年9月13日9:00-17:00(予定)

会場:東京藝術大学美術学部構内 中央棟第3講義室

定員:先着順100名、聴講自由、参加費無料

※先着順になりますので、直接会場にお越しください。

問い合わせ: ハローダイヤル 03-5777-8600

系統號:

A-004055

【展覽】Enter The Mandala: Cosmic Centers And Mental Maps Of Himalayan Buddhism

標題:

【展覽】Enter The Mandala: Cosmic Centers And Mental Maps Of Himalayan Buddhism

時間:

2014年3月14日至10月26日

地點:

Asian Art Museum(200 Larkin St. San Francisco, CA 94102, U.S.A.)

主辦單位:

Asian Art Museum

聯絡人:

Tel: 415.581.3500;E-mail: pr@asianart.org

內容簡介:

Minutely detailed and saturated with philosophical meaning, these works (most often paintings or sculptures) are a feast for the eyes and the mind—nested squares and circles are arrayed to represent the center of the cosmos and the four cardinal directions. For Buddhist practitioners, however, mandalas are not just images to view, but worlds to enter—after recreating the image in their mind’s eye, meditators imaginatively enter its realm.

But is it possible to have this experience without years of meditative discipline?

Enter the Mandala says yes. In this exhibition, 14th-century paintings align a gallery with the cardinal directions, transforming open space into an architectural mandala—a chance to experience the images in three dimensions, to dwell in the midst of the cosmic symbols and be transported to another world. Visitors can literally “enter the mandala,” exploring places in the cosmos—and perhaps themselves—that might otherwise remain invisible.

系統號:

A-004008