標題

- 「啟蒙者的身影——世紀之交的六大人物」系列講座

- 【演講】杜國清:問世間情是何物: 談《玉煙集》的美感詩學

- 【演講】溫宇航:曲曲折折話紅樓——漫談《紅樓夢》中的崑劇

- 【演講】鄭慧如:一行天地寬

- 【演講】Susanne Brandtstädter:The Rebel as Trickster and the Ironies of Resisting in Contemporary China

- 【演講】Kuiyi Shen:A Modern Showcase: Shidai (Modern Miscellany) In 1930s Shanghai

- 【演講】Hwansoo Ilmee Kim:Competing Transnational Buddhisms: Yu Guanbin’s Contribution To Taixu’s Buddha-Ization Movement In 1920-30s Shanghai

- 【演講】田仲一成:民俗學視野下的戲劇研究(文獻‧文物‧田野)——戲劇文學產生於孤魂祭祀之說

- 【演講】張楚勇:海耶克與中國自由主義:問題與前景——以周德偉、夏道平、殷海光與林毓生為例

- 【演講】張炎憲:二二八平反與臺灣民主化

- 【演講】王兆鵬:辛棄疾──英雄傳奇的情景還原

- 【演講】孫慧敏:抗戰時期上海的人口遷徙與住房危機

- 【演講】陳芳明:謝雪紅與臺灣的歷史命運

- 【演講】鄭麗榕:近代臺灣動物文化史——以臺北圓山動物園為主的探討

- 【演講】楊儒賓:形氣主體與遊之主體

- 【演講】內田純子:殷墟出土青銅器的化學分析成果

- 【演講】馮天瑜:五倫三綱分梳——以《孟子》、《韓非子》為例

- 【演講】數位人文,史家的新技藝?

- 【演講】洪伯邑:從戰場到市場:泰北的華人移民、茶葉種植與地方建構

- 【演講】黃琪惠:1920年代「摩登尼寺」的興起——林覺力與女子佛學教育運動

- 【演講】劉士永:Digital Resources and Taiwan Studies

- 【演講】中國近現代における「改造」の諸相:伝統戯曲と映畫の場合

- 【演講】劉士永:The Study of the Taiwan History of Medicine and Digital Resources: A Case Study of the 1939 Film "Malaria"

- 【演講】王三慶、朱鳳玉專題演講

- 【導讀會】陳柏棕:軍艦旗下:臺灣海軍特別志願兵(1943-1945)

- 【演講】江建俊:魏晉玄學流變的新視角

- 【演講】Jason Avi Protass:南宋中日禪林的往來互動:以《一帆風》一書為中心的討論

- 【演講】廖淑慧:劉勰文學觀與盛唐詩歌審美旨趣

- 【演講】巴代:卑南族歌謠的文化與歷史情境

- 【演講】Jason Avi Protass:GIS研究方法及其運用:以北宋禪林為中心

- 【演講】吳冠宏:我對嵇康〈聲無哀樂論〉的詮釋歷程之分享

- 【演講】王嵩山:從研究到展示:「國家指定重要民俗──鄒族戰祭(Mayasvi)特展」策展經驗分享

- 【演講】齊益壽:中國詩教的發展──以葉嘉瑩先生為例

- 【演講】李昭毅:敬上防非──西漢衛尉組織與宮衛制度

- 【演講】林麗江:從帝鑒至人鏡:明中晚期規諫圖繪之研究

- 【演講】黃進興:思想的蘆葦:一位研究者的告白

- 【演講】林滿紅:The May 26, 1971 Note: A Basis for Taiwan’s Sovereignty Claim over the Diaoyutai Islets

- 【演講】李淑珠:陳澄波風景解碼

- 【演講】Tobie Meyer-Fong:Civil War And The Chinese Garden

- 【座談會】文學五十年‧政大六十年——尉天驄與戰後臺灣文學發展

- 【工作坊】「歐美思潮下的早期臺灣哲學發展」工作坊

- 【工作坊】「中國抗日戰爭史——研究回顧與展望」系列工作坊

- 【研習班】8th SOAS Taiwan Studies Postgraduate Summer School

- 【工作坊】「中國當代史研究」第3回ワークショップ

- 【研習營】2014第四屆兩岸歷史文化研習營「江南文化」

- 【讀書會】內藤湖南『支那史學史』の會読への誘い

- 【研習營】2014年第二屆e考據與文史研習營

- 【系列演講】國立臺灣文學館2014年上半年「府城講壇」

- 【系列演講】楊牧文學系列講座

- 【系列演講】漢語哲學新視域論壇

- 【系列演講】「德性」工作坊 (Ⅱ) ── 中國哲學外文資料中心系列演講

- 【系列演講】法鼓人文講座:宗教與人文素養系列演講

- 【展覽】明四大家特展——文徵明

- 【展覽】定州花瓷——院藏定窯系白瓷特展

- 【展覽】履踪:臺灣原住民文獻圖畫特展

- 【展覽】行雲:國家圖書館當代名人手稿書畫展

- 【展覽】臺灣省議會檔案史料展

- 【展覽】Living Shrines: Uyghur Manifestations of Faith, Saints and Islam in Western China

- 【展覽】小說的冶金者:朱西甯捐贈展

- 【展覽】萬曆萬象──文化璀璨、大師輩出的時代

- 【展覽】「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s臺灣人類學者與原住民研究」專題特展

- 【展覽】鳴沙遺珍──傅斯年圖書館藏敦煌遺書

- 【展覽】「與佛有約──佛教造像題記中的祈願與實踐」佛教拓片特展

- 【展覽】臺北國立故宮博物院——神品至宝

- 【展覽】福を呼ぶ中国版画の世界——富貴・長寿への日中夢くらべ

- 【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carvings

- 【展覽】Lost Kingdoms Hindu-Buddhist Sculpture of Early Southeast Asia, 5th to 8th Century

- 【展覽】Enter The Mandala: Cosmic Centers And Mental Maps Of Himalayan Buddhism

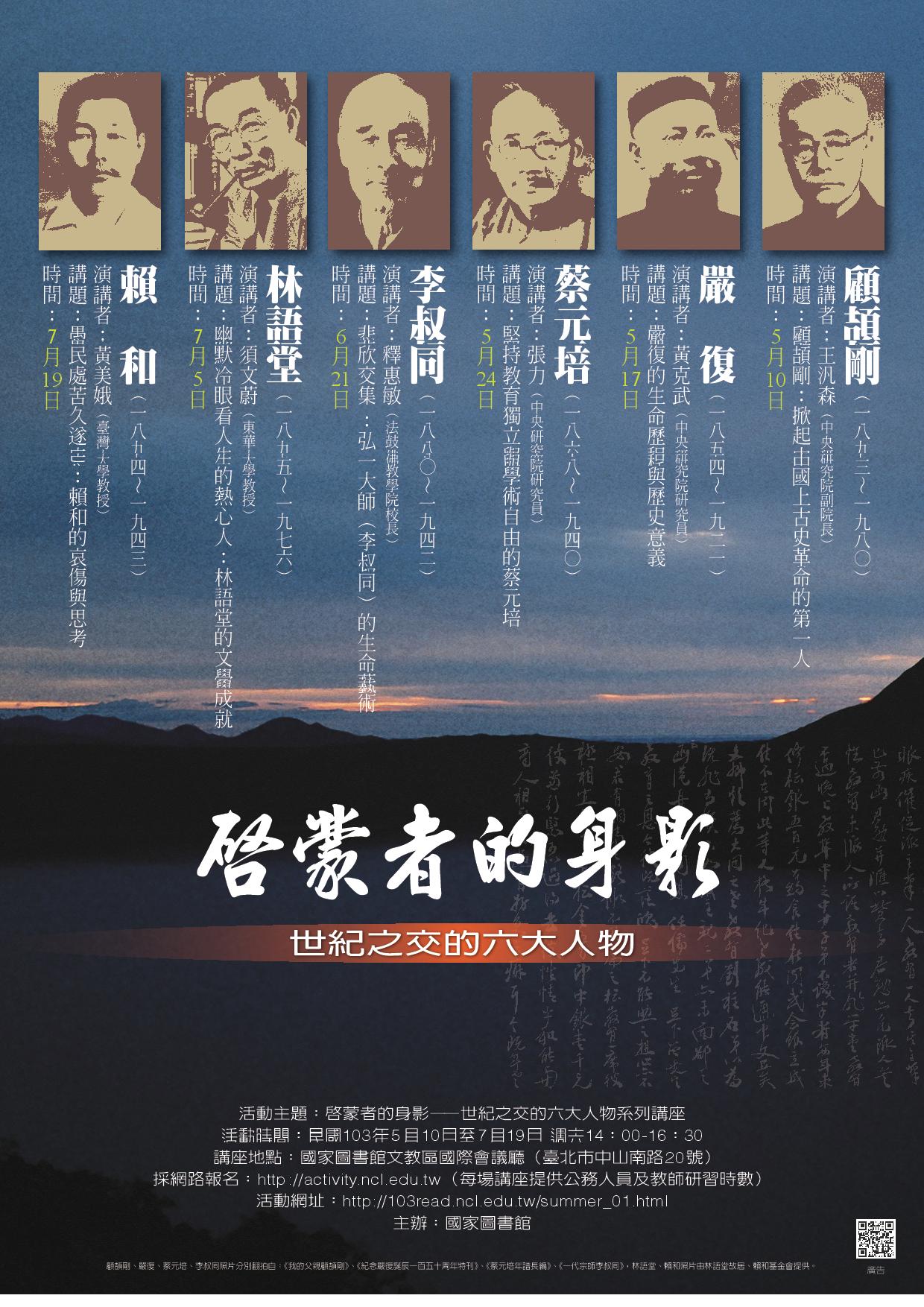

「啟蒙者的身影——世紀之交的六大人物」系列講座

標題:

「啟蒙者的身影——世紀之交的六大人物」系列講座

時間:

2014年5至7月,共6場

地點:

國家圖書館國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館、漢學研究中心

聯絡人:

孫秀玲,Tel: (02)2361-9132#316;E-mail: sun@ncl.edu.tw

內容簡介:

清末民初遭逢內憂外患,卻為中華文化的新生種下契機。藉由汲取西方新知的眾多知識菁英、碩儒俊彥,敢於不畏傳統,傳播新思維,走在時代之前,不但改變了時局,更撼動了當代與未來的世代,締造中國近現代史上著名的「啟蒙時期」。

今夏,國家圖書館特邀集六位精深於近現代中華文化研究的學者教授,以「啟蒙者的身影——世紀之交的六大人物」為題,精心擘劃六場講座,帶領大家重回二十世紀交替之際的時空,閱讀嚴復、蔡元培、李叔同、顧頡剛、賴和、林語堂等六位學術文化界巨擘,如何懷抱熱血,啟迪當代的青年學思,又如何扭轉乾坤、開創新局。

本系列演講時間均為週六下午14:00-16:30,有意參加者請逕至國家圖書館活動線上報名網頁(http://activity.ncl.edu.tw/)全程參與者將提供公務人員2小時終身學習時數認證、教師研習時數認證。

5月10日

顧頡剛:掀起中國上古史革命的第一人(王汎森,中央研究院副院長)

5月17日

嚴復的生命歷程與歷史意義(黃克武,中央研究院近代史研究所所長)

5月24日

堅持教育獨立與學術自由的蔡元培(張力,中央研究院近代史研究所研究員)

6月21日

悲欣交集:弘一大師(李叔同)的生命藝術(釋慧敏,法鼓佛教學院院長)

7月5日

幽默冷眼看人生的熱心人:林語堂的文學成就(須文蔚,國立東華大學華文文學系系主任)

7月19日

愚民處苦久遂忘:賴和的哀傷與思考(黃美娥,國立臺灣大學臺灣文學研究所教授)

系統號:

A-003124

【演講】杜國清:問世間情是何物: 談《玉煙集》的美感詩學

【演講】溫宇航:曲曲折折話紅樓——漫談《紅樓夢》中的崑劇

【演講】鄭慧如:一行天地寬

【演講】Susanne Brandtstädter:The Rebel as Trickster and the Ironies of Resisting in Contemporary China

標題:

【演講】Susanne Brandtstädter:The Rebel as Trickster and the Ironies of Resisting in Contemporary China

時間:

2014年5月5日(週一)14:30-16:30

地點:

中央研究院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

Susanne Brandtstädter (Professor, Department of Social Anthropology, University of Oslo, Norway)

內容簡介:

In this paper, I analyze the political poetics – the distinct political style and strategies – of contemporary peasant lawyers and rural resistance experts in China to argue that they resemble a political trickster: a political actor who exploits the ambiguities of “governing through law” (fazhi) in order to expose systematic administrative abuse, who subverts authority through an ironic take on state discourse, and who defies categorization by uniting moral and political opposites in one person. I argue that irony has developed as a resistive genre in post-Maoist China because it is a highly effective way of revealing and criticizing the self-referential nature of slogan politics as political betrayal in post-Maoist China. Rather than being simply a strategic adaptation to a repressive state, such political trickery can deflect state power and at the same time reveal the gap between ideals and reality – a gap in which politics proper can arise.

【開放性活動,歡迎踴躍參加】

系統號:

A-003157

【演講】Kuiyi Shen:A Modern Showcase: Shidai (Modern Miscellany) In 1930s Shanghai

標題:

【演講】Kuiyi Shen:A Modern Showcase: Shidai (Modern Miscellany) In 1930s Shanghai

時間:

2014年5月5日(週一)16:15-17:30

地點:

Old Knight Building, Room 102, 521 Memorial Way, Stanford University(521 Memorial Way, Stanford, CA 94305,USA)

主辦單位:

Center for East Asian Studies, Stanford University

主講人:

Kuiyi Shen(沈揆一,Professor, Department of Visual Arts, University of California, San Diego)

內容簡介:

The large format monthly Shidai (Modern Miscellany) was published between 1929 and 1935, spanning a period during which the Nationalist government vigorously promoted its agenda of building a new, modern China. After two decades of political chaos that followed overthrow of the last dynasty, the magazine seemed to celebrate the new potential for national progress. It was a showcase of the cultural world of Shanghai, and explored through visual images the many ways in which China had become a modern society. By using striking graphic design, compelling cover images, up-to-date layout, new typography and lettering, and sophisticated printing technology, Shidai both successfully represented, and was itself part of, China’s modernizing visual culture.

The magazine introduced the most visually powerful aspects of contemporary culture to its domestic audience, but at the same time tried to show a modern nation to the outside world. Shidai led a new trend of using stunning images to present current world and national events, news of celebrities and film stars, movie reviews, sports news, art exhibitions, women’s fashion, and comic strips and cartoons.

This paper suggests that Shidai, edited throughout its existence by well-known artists and writers, conveyed the cultural ideals of Shanghai’s literary circles. Its contributors shared the nation’s mission of building a new modern China. What was printed on the pages of Shidai, however, was not government propaganda, but demonstrated the convergence, for a time, of the hopes of Shanghai’s cultural world with the political agenda of the new national government.

RSVP required (http://ceas.stanford.edu/events/rsvp.php)

系統號:

A-003165

【演講】Hwansoo Ilmee Kim:Competing Transnational Buddhisms: Yu Guanbin’s Contribution To Taixu’s Buddha-Ization Movement In 1920-30s Shanghai

標題:

【演講】Hwansoo Ilmee Kim:Competing Transnational Buddhisms: Yu Guanbin’s Contribution To Taixu’s Buddha-Ization Movement In 1920-30s Shanghai

時間:

2014年5月6日(週二)16:15-17:30

地點:

Lane History Corner, Building 200 - Room 307,, Stanford University(521 Memorial Way, Stanford, CA 94305,USA)

主辦單位:

Center for East Asian Studies, Stanford University

主講人:

Hwansoo Ilmee Kim(Assistant Professor, Korean Buddhism and Culture, Duke University)

內容簡介:

This talk concerns the work of the prominent Korean lay Buddhist and entrepreneur Yu Gwanbin (1891-1933) in Shanghai during the mid-1920s and early-30s. Yu collaborated with the Chinese Buddhist reformer Taixu (1890–1947) to promote a transnational Buddhist discourse called “the Buddha-ization movement” (fohua yundong). Yu also acted as a bridge between Korean and Chinese Buddhism by undertaking the project of rebuilding an eleventh-century Korean temple, Koryŏsa, in Hangzhou. In this talk, I examine how Yu’s engagement in these projects is a distinctive case of modern East Asian Buddhism in which national/transnational and religious/political visions intersected and conflicted with each other.

RSVP required (http://ceas.stanford.edu/events/rsvp.php)

系統號:

A-003166

【演講】田仲一成:民俗學視野下的戲劇研究(文獻‧文物‧田野)——戲劇文學產生於孤魂祭祀之說

【演講】張楚勇:海耶克與中國自由主義:問題與前景——以周德偉、夏道平、殷海光與林毓生為例

【演講】張炎憲:二二八平反與臺灣民主化

【演講】王兆鵬:辛棄疾──英雄傳奇的情景還原

【演講】孫慧敏:抗戰時期上海的人口遷徙與住房危機

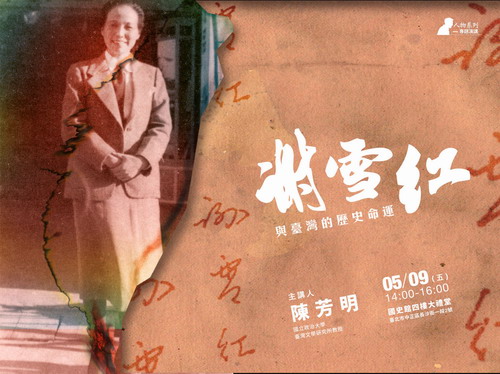

【演講】陳芳明:謝雪紅與臺灣的歷史命運

標題:

【演講】陳芳明:謝雪紅與臺灣的歷史命運

時間:

2014年5月9日(週五)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳芳明(國立政治大學臺灣文學研究所教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【人物系列專題演講(十五)】

謝雪紅是位充滿傳奇的臺灣女性、左翼反抗政治運動者,生命歷程可視為現代臺灣史的縮影。她堅持社會主義,爭取公義,克服障礙,突破傳統,數度領導反抗運動,表現出臺灣人勇毅不屈的精神;活動範圍雖橫跨臺、日、大陸地區與俄國,重心卻落實在臺灣本土。她一生悲涼,歷史地位至今褒貶不定,但風霜傲骨,恰如一朵落土不凋的雨夜花。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-003281

【演講】鄭麗榕:近代臺灣動物文化史——以臺北圓山動物園為主的探討

標題:

【演講】鄭麗榕:近代臺灣動物文化史——以臺北圓山動物園為主的探討

時間:

2014年5月10日(週六)10:00-12:00

地點:

國立臺灣圖書館4樓4045教室(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館參考特藏組

主講人:

鄭麗榕(國立政治大學臺灣史研究所助理教授)

聯絡人:

陳先生,Tel: 02-2926-6888#4221

內容簡介:

【臺灣學系列講座(93)】

公共動物園被引入臺灣的歷史才僅一世紀之久,但在這短短的百年之間,它的樣貌已歷經多重改變。1910年代起臺北動物園本是總督府博物館下的一支,後移入圓山成為都市公園的一角,再後是遊樂園與動物表演的娛樂場,到1980年代下半加入學校校外教學輔助場域的功能,並利用物種的保存基地口號建構自我的存在意義。而在經營主體上,臺灣的公共動物園多以市級公立機構的形式經營,20世紀初是作為帝國或地區城市的文明設施,園中動物成為市民的共同寵物;而在1970年代起受全球環境政治影響,動物園組織集團化,知識交流頻繁,動物的飼養、登錄、繁殖、交換等各項管理更具有國際視野,園內動物在全球生態系中的自然資產價值也被強調。無論是前述各種對動物的資源化運用,或基於環境主義對瀕臨絕種動物的保育以及環境教育的新目標,動物園內的動物作為生命個體的意義在何時開始被注意到、甚至受到重視,都是值得關切的動物園歷史問題。

系統號:

A-003261

【演講】楊儒賓:形氣主體與遊之主體

【演講】內田純子:殷墟出土青銅器的化學分析成果

【演講】馮天瑜:五倫三綱分梳——以《孟子》、《韓非子》為例

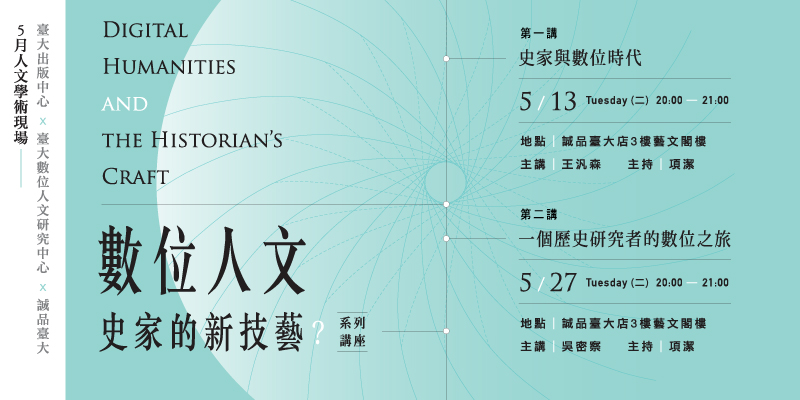

【演講】數位人文,史家的新技藝?

標題:

【演講】數位人文,史家的新技藝?

時間:

2014年5月13日及27日,共2場

地點:

誠品書店臺大店3樓藝文閣樓(臺北市大安區新生南路三段98號)

主辦單位:

國立臺灣大學出版中心、臺大數位人文研究中心、誠品書店臺大店

聯絡人:

Tel: (02)3366-3993

內容簡介:

【第一講】 史家與數位時代

時間:5月13日(二)8:00pm~9:00pm

地點:誠品書店臺大店3樓藝文閣樓

主講人:王汎森(中央研究院歷史語言研究所特聘研究員、中央研究院院士)

主持人:項潔(國立臺灣大學資訊工程學系特聘教授、臺大數位人文研究中心主任)

活動簡介

數位技術在處理大量資料上具有優勢,過往被認為難以進行的歷史研究方式,都不再是問題,但數位資料的檢索仍無法取代對史料的全面細讀;數位與人文之間如何建立合作的夥伴關係,將是數位時代下的歷史研究者必須面對的新課題。

【第二講】 一個歷史研究者的數位之旅

時間:5月27日(二)8:00pm~9:00pm

地點:誠品書店臺大店3樓藝文閣樓

主講人:吳密察(國立臺灣大學歷史學系兼任教授)

主持人:項潔

活動簡介

歷史研究彷彿是一場穿越時空的異地旅行,數位技術的發明為這場旅行提供更多便利的工具。然而數位技術對史料的檢索、彙整與統計,如何還原、重建為原本的歷史脈絡?歷史研究這場時空之旅,除了便利的工具之外,仍需豐富的想像力。

系統號:

A-003257

【演講】洪伯邑:從戰場到市場:泰北的華人移民、茶葉種植與地方建構

標題:

【演講】洪伯邑:從戰場到市場:泰北的華人移民、茶葉種植與地方建構

時間:

2014年5月14日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

洪伯邑(臺灣大學地理與環境資源學系助理教授)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

講綱:

提到泰北金三角,很多人會直接聯想到毒品貿易與遍山的罌粟花;其實,目前泰北的罌粟種植已經大幅減少,取而代之的是許多高地的經濟作物,包括溫帶水果、咖啡、茶葉等等。在臺灣,提到泰北,許多人也會聯想到一批所謂「異域孤軍」的戰士,他們是當初國共內戰時輾轉到泰緬邊境的國民黨軍隊。這批軍人以及他們的後裔以前拿槍桿子,今日他們很多是種地的農夫,包括種茶;茶葉生產已經是當地重要的經濟活動之一。從地理學地方建構的角度出發,我剛剛開始檢視這段「從戰場到市場」的過程,試圖理解泰北金三角邊境茶葉地景的變遷與人地關係的轉變。

注意事項:

1. 報名網頁:http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

2. 報名期間:即日起至5/4(週日)23:00為止。

3. 錄取與否通知:於5/7(週三)統一回覆錄取與否通知。

4. 錄取名額:錄取名額為50名,並保留錄取與否的權利。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點。

6. 請自備環保餐具。

7. 如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消報名資格。

8. 請留意是否收到報名回覆信函,並確認是否錄取,謝謝。

9. 聯絡資訊:林音秀小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-003158

【演講】黃琪惠:1920年代「摩登尼寺」的興起——林覺力與女子佛學教育運動

【演講】劉士永:Digital Resources and Taiwan Studies

標題:

【演講】劉士永:Digital Resources and Taiwan Studies

時間:

2014年5月14日(週三)

地點:

俄羅斯科學院東方研究所(Leninsky Ave, 14, Moskva, Russia 119991)

主辦單位:

漢學研究中心、俄羅斯科學院東方研究所

主講人:

劉士永(中央研究院臺灣史研究所研究員兼副所長)

聯絡人:

李昱瀅,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

本演講為「臺灣漢學講座」系列之一,「臺灣漢學講座」係國家圖書館漢學研究中心配合政府推動「臺灣書院」在海外舉辦之學術活動,以呈現臺灣與漢學研究成果,並宣揚具有臺灣特色的中華文化。自2011年起每年皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」。

劉士永教授係美國匹茲堡大學博士,研究專長為戰後臺灣經濟史以及醫學史。

系統號:

A-003280

【演講】中國近現代における「改造」の諸相:伝統戯曲と映畫の場合

標題:

【演講】中國近現代における「改造」の諸相:伝統戯曲と映畫の場合

時間:

2014年5月16日13:30-17:30

地點:

一橋大學東キャンパス國際研究館5階ML會議室(日本〒186-8601 Tokyo, Kunitachi, Naka, 2−1)

主辦單位:

一橋大學言語研究科プロジェクト「中國現代文學研究ネットワークの構築(第 II 期)」

聯絡人:

阪井洋史教授,E-mail: sakai.banjing@r.hit-u.ac.jp

內容簡介:

【趣旨】

現代中國における様々な「改造」の根柢にある思想・哲學・美學の転 換について、伝統戯曲と映畫の分析を通じて考えます。既に名著の聲 評もある『歴煉精魂:新中國戯曲改造考論』の著者、張煉紅氏と、映 畫評論のみならず灑脫なエッセイストとして華語文學界で著名な毛 尖氏、両女性研究者を上海からお迎えするシンポジウムです。

新中國的戲曲改造(新中國における伝統戯曲の改造)(張煉紅,上海社會科學院研究員)

兩個美學傳統的博奕:以謝晉的《女籃五號》為例(二つの美學伝統のゲーム:謝晉『女籃五號』を例に)(毛尖,華東師範大學教授)

司會:鈴木將久(一橋大學言語社會研究科教授)

問題提起:阪井洋史(一橋大學言語社會研究科教授)

使用言語:中國語(通訳を準備します)

系統號:

A-003195

【演講】劉士永:The Study of the Taiwan History of Medicine and Digital Resources: A Case Study of the 1939 Film "Malaria"

標題:

【演講】劉士永:The Study of the Taiwan History of Medicine and Digital Resources: A Case Study of the 1939 Film "Malaria"

時間:

2014年5月16日(週五)

地點:

德國萊比錫大學(Vortragsraum der Bibliotheca Albertina, Beethovenstr. 6, 04107 Leipzig)

主辦單位:

漢學研究中心、德國萊比錫大學東亞研究所、德國萊比錫大學圖書館

主講人:

劉士永(中央研究院臺灣史研究所研究員兼副所長)

聯絡人:

李昱瀅,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

本演講為「臺灣漢學講座」系列之一,「臺灣漢學講座」係國家圖書館漢學研究中心配合政府推動「臺灣書院」在海外舉辦之學術活動,以呈現臺灣與漢學研究成果,並宣揚具有臺灣特色的中華文化。自2011年起每年皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」。

劉士永教授係美國匹茲堡大學博士,研究專長為戰後臺灣經濟史以及醫學史。

系統號:

A-003283

【演講】王三慶、朱鳳玉專題演講

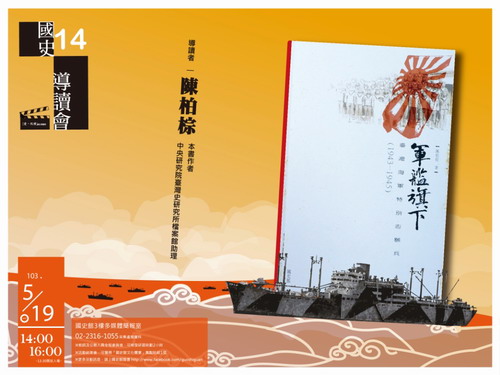

【導讀會】陳柏棕:軍艦旗下:臺灣海軍特別志願兵(1943-1945)

標題:

【導讀會】陳柏棕:軍艦旗下:臺灣海軍特別志願兵(1943-1945)

時間:

2014年5月19日(週一)14:00-16:00

地點:

國史館3樓多媒體簡報室(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳柏棕(本書作者/中央研究院臺灣史研究所檔案館助理)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

本書旨在論述臺灣海軍志願兵的從軍歷程,由制度實施背景、殖民當局的動員行動,到其受訓、出征與復員,試以建構臺灣人配合日本軍事動員下,參與戰爭的一個面向。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

※更多活動訊息,請上國史館臉書 http://www.facebook.com/guoshiguan

系統號:

A-003282

【演講】江建俊:魏晉玄學流變的新視角

【演講】Jason Avi Protass:南宋中日禪林的往來互動:以《一帆風》一書為中心的討論

標題:

【演講】Jason Avi Protass:南宋中日禪林的往來互動:以《一帆風》一書為中心的討論

時間:

2014年5月19日(週一)15:00-17:00

地點:

中研院文哲所三樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲研究所「共相與殊相:十八世紀前東亞文化意象的匯聚、流傳與變異」計畫

主講人:

蒲傑聖(Jason Avi Protass,文哲所訪問學人、美國史丹佛大學博士候選人)

內容簡介:

【「共相與殊相:十八世紀前東亞文化意象的匯聚、流傳與變異」系列演講】

主持人:廖肇亨(中研院文哲所研究員)

備註:本演講採自由入席,不須事先報名,無身分限制,歡迎對講題有興趣之人士踴躍參加。若需參加證明者,請當天向主辦單位索取。

系統號:

A-003250

【演講】廖淑慧:劉勰文學觀與盛唐詩歌審美旨趣

【演講】巴代:卑南族歌謠的文化與歷史情境

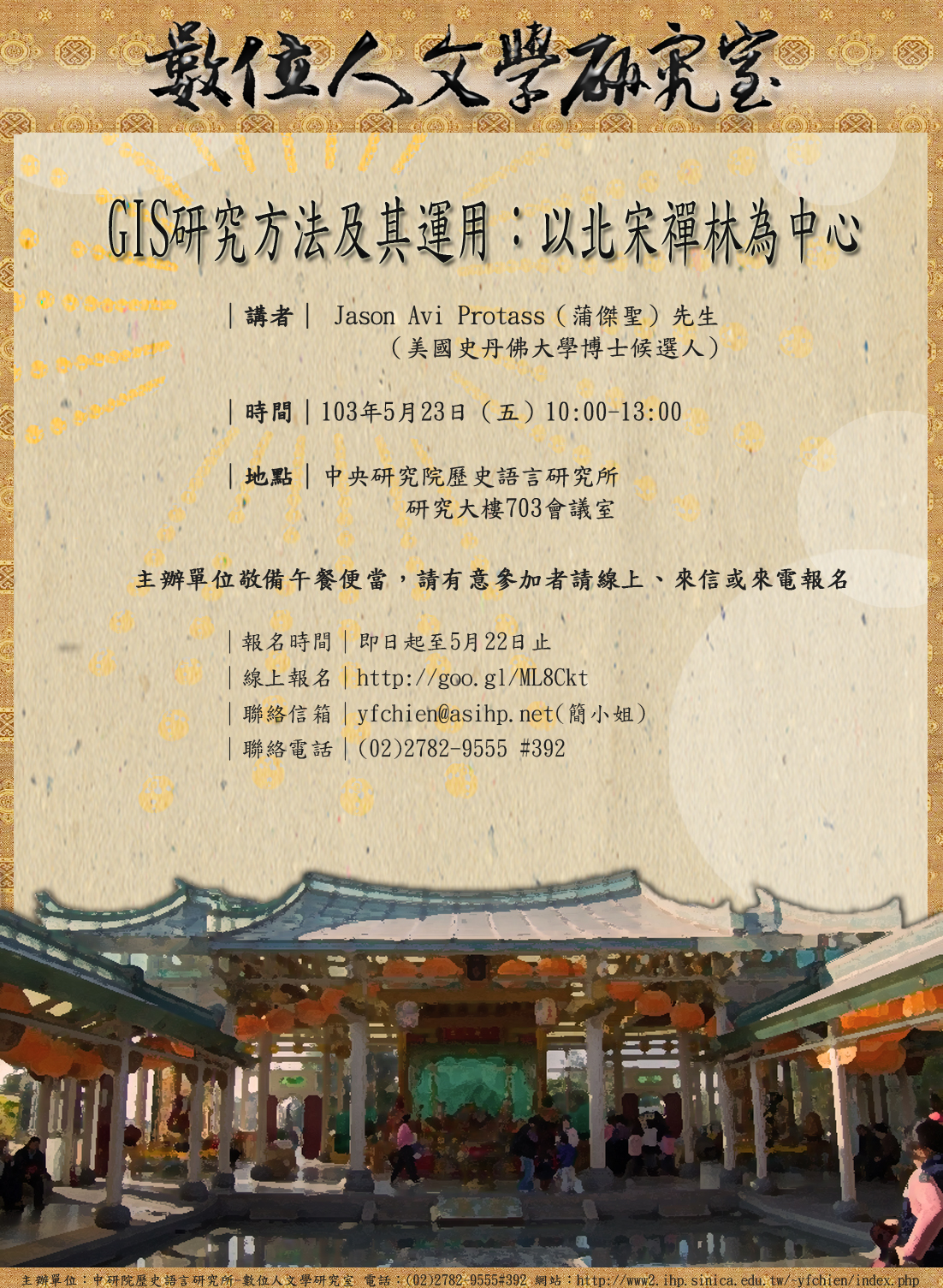

【演講】Jason Avi Protass:GIS研究方法及其運用:以北宋禪林為中心

標題:

【演講】Jason Avi Protass:GIS研究方法及其運用:以北宋禪林為中心

時間:

2014年5月23日(週五)10:00-13:00

地點:

中研院史語所研究大樓703會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院歷史語言研究所數位人文學研究室

主講人:

Jason Avi Protass(蒲傑聖)(美國史丹佛大學博士候選人)

聯絡人:

簡玉鳳,Tel: 02-2782-9555#392;E-mail: yfchien@asihp.net

報導者:

簡玉鳳

內容簡介:

線上報名:http://goo.gl/ML8Ckt

主辦單位敬備午餐便當,請有意參加者請來信或來電報名

系統號:

A-003350

【演講】吳冠宏:我對嵇康〈聲無哀樂論〉的詮釋歷程之分享

【演講】王嵩山:從研究到展示:「國家指定重要民俗──鄒族戰祭(Mayasvi)特展」策展經驗分享

標題:

【演講】王嵩山:從研究到展示:「國家指定重要民俗──鄒族戰祭(Mayasvi)特展」策展經驗分享

時間:

2014年5月28日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

胡哲豪(中央研究院民族所2013年度原住民訪問研究者‧臺灣大學建築與城鄉研究所研究生)

聯絡人:

林音秀,Tel: (02)2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

鄒族戰祭(Mayasvi)於 2011 年正式列為國家指定的重要民俗及有關文物,並於2014年初舉辦特展。本次演講將以「鄒族戰祭(Mayasvi)特展」為例,分享如何將研究成果轉化為能與民眾對話的展示,並探討以下問題:

1.學術正確=展示正確?學術性的研究成果如何轉化為一般民眾能夠領會、欣賞、進而產生對話與互動的展示內容?

2.非物質文化研究在博物館展示中的限制與機會?

3.策展過程中的堅持與妥協:如何在理想與務實間取得平衡?

注意事項:

1. 報名網頁:http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

2. 報名期間:即日起至5/18(週日)23:00為止。

3. 餐點提供:由於餐點數量有限,本所保留提供餐點與否的權利。

4. 錄取通知:於5/21(週三)前統一回覆錄取通知,並告知是否提供餐點。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點。

6. 請自備環保餐具。

7. 如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消報名資格。

8. 請留意是否收到報名回覆信函,並確認是否錄取,謝謝。

9. 聯絡資訊:林音秀小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-003249

【演講】齊益壽:中國詩教的發展──以葉嘉瑩先生為例

【演講】李昭毅:敬上防非──西漢衛尉組織與宮衛制度

【演講】林麗江:從帝鑒至人鏡:明中晚期規諫圖繪之研究

【演講】黃進興:思想的蘆葦:一位研究者的告白

【演講】林滿紅:The May 26, 1971 Note: A Basis for Taiwan’s Sovereignty Claim over the Diaoyutai Islets

標題:

【演講】林滿紅:The May 26, 1971 Note: A Basis for Taiwan’s Sovereignty Claim over the Diaoyutai Islets

時間:

2014年6月19日(週四)13:30

地點:

英國倫敦大學亞非學院(KLT (College Building) School of Oriental and African Studies)(bloomsbury, london wc1h 0xg,UK)

主辦單位:

漢學研究中心、英國倫敦大學亞非學院臺灣研究中心

主講人:

林滿紅(中央研究院近代史研究所研究員)、俞小明(國家圖書館特藏組主任)

聯絡人:

李昱瀅,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

13:30-15:00

講題:The May 26, 1971 Note: A Basis for Taiwan’s Sovereignty Claim over the Diaoyutai Islets(有關釣魚臺的1971/5/26照會)

15:20-16:20

講題:Taiwan, Manchukuo, and the Sino-Japanese War(臺灣、滿洲國與中日戰爭)

16:20-17:10

Q&A

17:10-18:10

講題:Introduction on the Resources for Chinese Studies in Taiwan(介紹臺灣漢學研究資源)

講者:俞小明(Ms. Hsiao-ming Yu,國家圖書館特藏組主任)

本演講為「臺灣漢學講座」系列之一,「臺灣漢學講座」係國家圖書館漢學研究中心配合政府推動「臺灣書院」在海外舉辦之學術活動,以呈現臺灣與漢學研究成果,並宣揚具有臺灣特色的中華文化。自2011年起每年皆在海外舉辦六至七場「臺灣漢學講座」。

林滿紅教授係哈佛大學歷史與東亞語文博士,研究專長為中國近代史與臺灣史,本講座結合英國倫敦大學亞非學院臺灣研暑期班活動,報名詳情請參考http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/summerschool/。

系統號:

A-003288

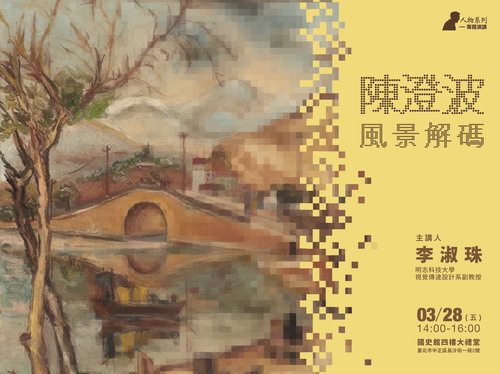

【演講】李淑珠:陳澄波風景解碼

標題:

【演講】李淑珠:陳澄波風景解碼

時間:

2014年6月27日(週五)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

李淑珠(明志科技大學視覺傳達設計系副教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【人物系列專題演講(十三)】

美術史研究除了作品風格考察和影響來源探討之外,主題的考証與詮釋也非常重要,如同將畫面上的形與色,一一解碼。風景畫家陳澄波(1895-1947)向來被視為「寫生」畫家,只畫眼前景物,然而,「時代」是面鏡子也是把鑰匙,映照出隱藏於風景之中的密碼,將之逐一解讀。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-003222

【演講】Tobie Meyer-Fong:Civil War And The Chinese Garden

標題:

【演講】Tobie Meyer-Fong:Civil War And The Chinese Garden

時間:

2014年6月5日(週四)16:15-17:30

地點:

Lane History Corner, Building 200 - Room 307,, Stanford University(521 Memorial Way, Stanford, CA 94305,USA)

主辦單位:

Center for East Asian Studies, Stanford University

主講人:

Tobie Meyer-Fong(梅爾清,Professor, History Department, Johns Hopkins University)

內容簡介:

The Chinese garden now symbolizes timeless national, cultural, and aesthetic values. But as real property in the past, gardens inevitably were subject to the vicissitudes of their times. This talk focuses on gardens and the Taiping Civil War (1851-1863). During the war, many gardens were reduced to tile shards and ash. Surviving gardens functioned as objects of longing and nostalgia, sites of refuge (physical and emotional), or a means to display status under the new regime. In the post-war period, gardens served as status symbols, places to commemorate loss or celebrate restoration, and venues for renewed sociability. In her talk, Professor Meyer-Fong will explore the multiple meanings associated with gardens, the Taiping Heavenly Kingdom, and the Qing regime--in the past--and today.

RSVP required (http://ceas.stanford.edu/events/rsvp.php)

系統號:

A-003167

【座談會】文學五十年‧政大六十年——尉天驄與戰後臺灣文學發展

標題:

【座談會】文學五十年‧政大六十年——尉天驄與戰後臺灣文學發展

時間:

2014年5月5日(週一)9:30-16:30

地點:

政治大學社資中心一樓數位展演廳(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學圖書館、臺灣文學所、中文系

聯絡人:

張惠真,Tel: 2939-3091#63718

內容簡介:

尉天驄名譽教授為政治大學在臺復校第一屆中文系畢業生,主辦多種文學刊物,發掘多位知名作家,引領臺灣文壇發展。圖書館、臺文所與中文系配合復校60週年校慶活動,聯合舉辦「文學50年‧政大60年—尉天驄與戰後臺灣文學發展」講座及座談活動,現場亦展出著作、手稿、影像等實體及數位內容。敬邀全校師生及校外人士參加。

10:30-11:30

【專題演講】

在迷惘的時代

引言人:陳芳明

主講人:尉天驄

13:00-14:20

【作家座談】

主持人:高桂惠

與談人:陳芳明、黃春明、奚淞、季季

14:40-16:30

【戰後臺灣文學發展座談】

主持人:范銘如

與談人:王拓、丘延亮、李瑞騰、林載爵

報名網址:http://www.lib.nccu.edu.tw/?m=1107&id=1138&mm

系統號:

A-003259

【工作坊】「歐美思潮下的早期臺灣哲學發展」工作坊

標題:

【工作坊】「歐美思潮下的早期臺灣哲學發展」工作坊

時間:

2014年5月23日(週五)

地點:

中央研究院歐美研究所研究大樓1F會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歐美研究所新實用主義重點研究計劃

聯絡人:

林鈺婷,E-mail: ytl@sinica.edu.tw

內容簡介:

一、簡介:

以海德格為主的德國哲學如何在戰前成為臺灣哲學主流?影響五四運動的美國實用主義如何啓蒙當時的臺灣哲學家?而傳統漢學者又是如何汲取西方經典以因應自身危機?為促進國內學界對臺灣早期哲學發展研究與教育推廣,本所訂於2014年5月23日(星期五)於中研院歐美所研究大樓一樓會議室,舉行「歐美思潮下的早期臺灣哲學發展」工作坊。本工作坊根據戰前哲學三大學派(德國-日本哲學、漢學與漢傳佛學、美國實用主義),以專家方式,針對李春生、林茂生、蘇薌雨、洪耀勳、林秋梧、廖文奎、郭明昆、楊杏庭、曾天從、吳振坤、黃金穗、鄭發育、張冬芳等哲學家之理論思想與運動實踐,公開邀請國內外學者發表相關論文。

二、時間與地點:

2014年5月23日(星期五)上午9:00起

中央研究院歐美研究所 研究大樓1F會議室

三、講者

特邀講者

李明輝/中研院文哲所研究員 (李春生)

吳叡人/中研院臺史所副研究員 (廖文奎)

受邀講者

廖欽彬/中研院文哲所博士後研究員 (洪耀勳)

嚴瑋泓/東海大學哲學系助理教授 (林秋梧)

黃崇修/東吳大學哲學系助理教授 (林茂生前期)

祝若穎/京都大學教育學部博士後研究員 (林茂生後期)

張峰賓/東吳大學哲學系博士後研究員 (黃金穗)

受邀作者

橋本秀美/北京大學歷史系教授、東京大學東洋文化研究所准教授 (郭明昆)

葉純芳/北京大學歷史系副教授 (郭明昆)

四、公開徵稿:

歡迎有意投稿者於2014年3月15前將500字摘要郵寄至 ytl [AT] sinica.edu.tw林鈺婷小姐。並請註明題目、服務單位、職稱、聯絡資訊等訊息。摘要將根據相關性與內容擇優選出。錄取者請於5月1日前繳交論文全文。文長以五千字至三萬字為原則,格式敬請參閱中央研究院出版委員會書稿格式。

摘要截止日期:3月15日

公告錄取日期:4月15日

全文截止日期:5月1日

會議日期:5月23日

會後全文截止日期:6月23日

五、出版計劃:

本會議論文預計以專書形式編成《日治時期臺灣哲學思想論文集》,並交由中研院或中研院歐美所依相關規定審查後出版。敬請學者於2014年6月23日前繳交中英文標題與摘要(中文摘要限二百五十字以內,英文摘要以一頁為限)與中文論文全文。全文長度以五千字至三萬字為原則,格式敬請參閱中央研究院出版委員會書稿格式。請以MS Word或純文字檔儲存,寄至 ytl [AT] sinica.edu.tw林鈺婷小姐。

六、報名日期:

線上報名系統將於2月15日-5月15日之間開放。歡迎有意參加者儘速報名,以利各項籌備工作之進行。若人數過多,本會將作篩選。恕不接受現場報名。

七、聯絡方式:

洪子偉 (新實用主義研究小組召集人/中研院歐美所助研究員)

Email: htw[AT]gate.sinica.edu.tw

林鈺婷 (歐美所研究助理 )

Email: ytl [AT] sinica.edu.tw

系統號:

A-003126

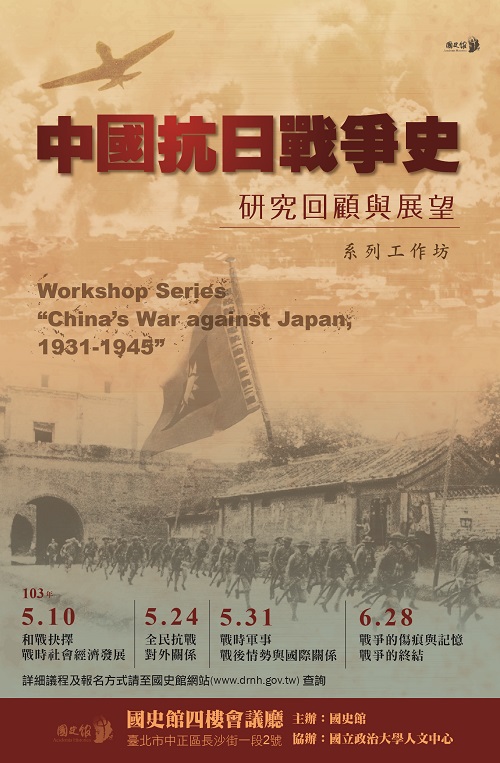

【工作坊】「中國抗日戰爭史——研究回顧與展望」系列工作坊

標題:

【工作坊】「中國抗日戰爭史——研究回顧與展望」系列工作坊

時間:

2014年5至6月,共4場

地點:

國史館四樓會議廳(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館、國立政治大學人文中心

聯絡人:

Tel: 02-2316-1000#9040

內容簡介:

第一場:戰爭背景與戰時社會經濟發展

5月10日

9:30-12:20

【第一場次:和戰抉擇】

“Chinese Politics and theDecision to Resist Japan in the 1930s”(1930年代的中國政治與抗日決策)(Parks M. Coble,內布拉斯加林肯大學歷史學系教授)

從日本角度談和戰抉擇(黃自進,中央研究院近代史研究所研究員)

與談人:劉維開(政治大學歷史學系教授)、李君山(中興大學歷史學系副教授)、周美華(國史館協修)、蕭李居(國史館助修)

13:30-17:00

【第二場次:戰時社會經濟發展】

戰爭與國際視野下的財經體制變遷(吳景平,復旦大學歷史學系教授)

戰時國民政府的財政經濟政策(鄭會欣,香港中文大學教授)

與談人:林美莉(中研院近史所副研究員)、劉熙明(亞太創意技術學院通識教育中心副教授)、許育銘(東華大學歷史學系副教授)、柯惠鈴(中原大學通識教育中心副教授)、高郁雅(輔仁大學歷史學系副教授)、許秀孟(臺灣大學歷史學系博士生)、蔡盛琦(國史館協修)、陳世局(國史館助修)

第二場:戰時內政外交

5月24日

9:30-12:20

【第一場次:全民抗戰】

戰時國共關係史研究中的幾個問題(楊奎松,北京大學歷史學系教授/華東師範大學歷史學系榮譽教授)

對談人:陳永發(中研院院士)(暫訂)

與談人:劉維開(政治大學歷史學系教授)、楊維真(中正大學歷史學系教授兼系主任)、李盈慧(暨南大學歷史學系教授兼主任)、王良卿(暨南大學歷史學系助理教授)、吳啟訥(中研院近史所助研究員)、陳方中(輔仁大學歷史學系副教授)、侯坤宏(國史館修纂處處長)

13:30-17:30

【第二場次:對外關係】

八年抗戰期間的中美關係(齊錫生,香港科技大學退休教授、中央研究院近代史研究所諮詢委員)

抗戰前的中德關係(周惠民,政治大學人文中心主任)

蔣介石外交的成功和挫折—領土的言論做為中心(家近亮子,日本敬愛大學國際學部教授)

與談人:吳翎君(東華大學歷史學系教授兼人文社會科學學院副院長)、吳啟訥(中研院近史所助研究員)、傅琪貽(臺灣日本綜合研究所研究員)、李朝津(臺北大學歷史學系教授)、廖文碩(國史館助修)

5月31日

第三場:戰時軍事與戰後情勢

9:30-12:20

【第一場次:戰時軍事】

講題待定(郝柏村,前行政院院長)

與談人:傅應川(中華戰略學會常務理事)、張瑞德(文化大學史學系教授)、王立本(臺灣科技大學人文社會學院助理教授)、何智霖(國史館審編處處長)、張世瑛(國史館協修)、蘇聖雄(國史館科員)

13:30-17:00

【第二場次:戰後情勢與國際關係】

學者對戰後中國研究的幾個方向:以研究成果與論點為中心的觀察(張玉法,中研院院士)

二次大戰結束前後的國際局勢與美國外交政策(林孝庭,史丹福大學胡佛研究所檔案館主任)

與談人:林桶法(輔仁大學歷史學系教授兼系主任)、卓遵宏(國史館退休纂修)、陳立文(國史館主任秘書)、吳淑鳳(國史館纂修)

6月28日

第四場:戰爭的終結

9:30-12:20

【第一場次:戰爭的傷痕與記憶】

第二次世界大戰期間日本的生物化學戰(步平,中國社科院近史所研究員)

Projecting the War:Memories, History,Cinema(戰爭投影:記憶、歷史、電影)(傅葆石,伊利諾大學歷史學系教授)

與談人:黃克武(中研院近史所研究員兼所長)、朱德蘭(中研院人文社會科學研究中心研究員)、楊維真(中正大學歷史學系教授兼系主任)

13:30-15:40

【第一場次:戰爭的終結】

戰爭、合約與臺灣(林滿紅,中研院近史所研究員)

與談人:林泉忠(中研院近史所副研究員)、藍適齊(中正大學歷史學系助理教授)、王政文(東海大學歷史學系助理教授)

15:40-17:00

【閉幕演講】

Western Historiography on China’s War against Japan: Past and Future(西方的中國對日抗戰史研究:過去與未來)(Rana Mitter,牛津大學近代中國歷史與政治學教授)

系統號:

A-003214

【研習班】8th SOAS Taiwan Studies Postgraduate Summer School

標題:

【研習班】8th SOAS Taiwan Studies Postgraduate Summer School

時間:

2014年6月18至20日(週三至週五)

地點:

SOAS: V211 (Vernon Square) & KLT (College Building)(Vernon Square, Penton Rise, Kings Cross, London WC1X 9EW,UK)

主辦單位:

SOAS Centre of Taiwan Studies & Center for Chinese Studies, National Central Library, Taiwan

聯絡人:

Dr Bi-Yu Chang,Tel: bc18@soas.ac.uk

內容簡介:

June 18th

Location: V211 (Vernon Square)

Time: 14.00-17.00

Topic: Sun Flower Student Movement

Speakers: Fan Yun (NTU), Michael Cole (Nottingham), Ho Ming-sho (NTU),

Ketty Chen (The Association of Public Issues Studies), etc..

June 19th

Location: KLT (College Building)

Time: 9.30-10.50

Topic: Geography education in Taiwan

Speaker: Dr. Chang Bi-yu (SOAS)

Time: 11.10-12.30

Topic: History education in Taiwan

Speaker: Dr. Megan Greene (University of Kansas)

Time: 13.30-15.00

Topic: The Note Verbale of May 26, 1971: Taiwan’s Legal Basis for its Claim

for Diaoyutai

Speaker: Professor Lin Man-houng (Academia Sinica)

Time: 15.20- 16.20

Topic: Taiwan, Manchukuo, and the Sino-Japanese War

Speaker: Professor Lin Man-houng (Academia Sinica)

Time: 16.20-17.10

Topic: Q&A with Professor Lin

Time: 17.10-18.10

Topic: Introduction on the Resources for Chinese Studies in Taiwan

Speaker: Ms. Hsiao-ming Yu (Director of Special Collection Division, National

Central Library)

June 20th

Location: V211 (Vernon Square)

Time: 9.30-11.00

Theme: Tutorial sessions for post-graduate students’ presentations (I)

Tutors: Professor Tak-wing Ngo, Professor Joyce Gelb, Dr. D. Fell, Dr. B.

Chang, Mr. N. Alsford

Time: 11.20-12.40

Theme: Tutorial sessions for post-graduate students’ presentations (II)

Tutors: Professor Tak-wing Ngo, Professor Joyce Gelb, Dr. D. Fell, Dr. B.

Chang, Mr. N. Alsford

Time: 13.30- 15.00

Topic: Women's political representation in Taiwan

Speaker: Professor Joyce Gelb (City University of New York)

Time: 15.15-16.45

Topic: Book Launch of Politics of Difference in Taiwan

Speaker: Professor Tak-wing Ngo (University of Macao; Extraordinary

Professor of Asian History at Erasmus University Rotterdam)

Reception (16.45 – 18.00)

To register for a single course or all courses please email Dr. Bi-yu Chang at bc18@soas.ac.uk. Or, alternatively write to Dr. Chang at: Centre of Taiwan Studies, School of Oriental and African Studies, Russell Square, London, WC1H 0XG, UK.

Please note, there will be two “Research Training Seminars in Taiwan Studies” designed particularly for students who plan to, or who are currently conducting research projects in the field of Taiwan Studies. This provides an excellent opportunity for post-graduate students to receive feedback from academics working in various fields. These two sessions will be held on the morning of 20th June. If you are interested in taking part, please email Dr. Bi-yu Chang with an abstract for your proposed topic, and prepare a short (10-15 minutes) presentation on your research project.

系統號:

A-003289

【工作坊】「中國當代史研究」第3回ワークショップ

標題:

【工作坊】「中國當代史研究」第3回ワークショップ

時間:

2014年12月6至7日(週六至週日)

地點:

上海華東師範大學(中國上海市普陀區華師大中山北路3663號)

主辦單位:

現代中國地域研究京都大學拠點、華東師範大學中國當代史研究中心

聯絡人:

石川禎浩教授,E-mail: ishikawa@zinbun.kyoto-u.ac.jp

內容簡介:

1.會議日程・場所:2014年12月6日(土)、7日(日),上海(華東師範大學)

2.テーマ:「1950年代の中國」

3.ワークショップ構想:1950年代の中國を中心に、次のようなセッションを

設ける予定ですので、それに関連する報告(口頭での報告時間は15-20分、

それに引き続きコメント・討論が30分程度)を募集します。

・対外関係(対日、米、ソなど)

・社會主義化をめぐる諸問題

・文化・思想の「改造」、など

4.募集人員:2名程度

5.応募資格:応募時點で、以下のいずれかに相當する方。

(1)國內の大學や研究機関に所屬するPD研究員・非常勤講師等。

(2)國內の大學や研究機関に在籍する博士課程大學院生。

6.経費負擔:會議期間中の宿泊費(3泊まで)と居住地から上海までの往復交通費は、主催者が負擔します。

7.使用言語:中國語(通訳なし。中國語での報告、討議をお願いします)。

8.応募期間:2014年2月20日~2014年5月7日(締切厳守)

9.応募書類:

(1)氏名、所屬、連絡先(メールアドレス、住所、電話番號)

(2)報告テーマと報告要旨(日本語1200字程度で、主な論點、構成、史料などを説明するもの)

(3)主要業績一覧(書式隨意)

10.応募方法:応募書類をメールにより世話人會

(石川 ishikawa@zinbun.kyoto-u.ac.jp)に送信。

11.選考方法:世話人會による審査の上、決定。

12.結果発表:2014年5月末日までにメールで通知。

13.準備報告:事前に研究會での準備報告をお願いすることがあります。

14.報告論文(中國語)をワークショップ前に提出してもらいます(中國語換算1萬字程度〔本文と注を含む〕。2014年9月末提出締切)。

15.問合せ先:世話人會(石川ishikawa@zinbun.kyoto-u.ac.jp)。

系統號:

A-003127

【研習營】2014第四屆兩岸歷史文化研習營「江南文化」

標題:

【研習營】2014第四屆兩岸歷史文化研習營「江南文化」

時間:

2014年7月30日至8月10日

地點:

蘇州、揚州(中國江蘇省蘇州市滄浪區滾繡坊20號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所、香港城市大學中國文化中心、蔣經國國際學術交流基金會

聯絡人:

吳秀玲,E-mail: 2014jiangnanying@gmail.com

報導者:

吳秀玲(中研院史語所)

內容簡介:

【活動時間】:2014年7月30日(週三)至8月10日(週日)

【研習地點】:蘇州、揚州

【授課師資】:王振忠、王德威、邱澎生、周秦、范金民、胡曉真、徐澄琪、鄭培凱、龔書章

【田野考察】:虎丘、留園、山塘街、蘇州博物館、碑刻博物館、滄浪亭、網師園夜花園、桃花塢、東山陸巷古村落、瘦西湖、何園、個園、平山堂、古運河、戲曲博物館等

【學員資格與招收人數】:兩岸、港澳、東南亞及留學國外的文史科系以及研究領域相關科系的博士生與年輕大學教師。大陸及臺灣各正取20名、港澳、東南亞取5名,備取若干名,依序遞補。

【研習費用】:主辦單位另補助學員往返蘇州之交通費用、活動期間於當地之研習考察、食宿。學員需全勤出席始予補助。

【報名須知】:欲參加研習活動者,請至活動網站下載報名表完成報名 http://www.ihp.sinica.edu.tw/~CScamp/measures.htm

【報名期限】:臺灣、港澳、東南亞學員即日起至2014年5月14日(週三)17:00止、大陸學員即日起至2014年5月21日(週三)17:00止

臺灣學員報名請寄:2014jiangnanying@gmail.com吳秀玲小姐

大陸學員報名請寄:jiangnanwenhua@gmail.com季進教授

港澳、東南亞學員報名請寄: ciwlee@cityu.edu.hk李桂芳小姐

※ 隨信請備妥:報名表、自傳、近五年代表文章一篇、個人照片乙張

【錄取名單公佈日期】:臺灣、港澳、東南亞2014年5月24日(週六)17:00後於網站公佈。大陸5月29日(週四)17:00後於網站公佈錄取名單。

系統號:

A-003184

【讀書會】內藤湖南『支那史學史』の會読への誘い

標題:

【讀書會】內藤湖南『支那史學史』の會読への誘い

時間:

2014年4至10月

地點:

京都大學人文科學研究所新館セミナー室4(京都府京都市左京區吉田本町)

主辦單位:

京都大學學際融合教育推進センター・アジア研究教育ユニット(KUASU) 読書會

聯絡人:

若松大祐,E-mail: dwakamatsu@yahoo.co.jp

內容簡介:

內藤湖南(1866-1934)は、ジャーナリストを経て京都帝國大學教授となった人物で、いわゆる京都支那學の創始者の一人です。『支那史學史』は、3年間にわたる京大での講義をまとめたもので、古代から清代までの史學の通史となっています。本書は獨創性を強烈に打ち出すことはないものの、堅実な記述の通史となっているため、私たちは本書の読解を通じ、近代以前の中國における歴史敘述の基礎知識を時系列的に把握できるでしょう。

毎月第2水曜日に集い、10か月くらいで読み切ろうと計畫しています。まずは4/23に初回を実施します。ご関心ある方はふるってご參加ください。所屬や身分は問いません。

作業內容や開催日程は暫定案であり、參加者同士で相談しながら決めてゆきます。

【時間】 14時00分から16時00分まで

【場所】 京都大學文學部東館2階、KUASU多目的室(257室)

【言語】 読後感を日本語で交換する。

【作業】 各自が500字程度の読後感を毎回作成して、參加者同士で共有する。【暫定案】

【連絡先】 若松大祐 Daisuke WAKAMATSU, E-mail: dwakamatsu [at] yahoo.co.jp

(メールを送る際は、[at]を半形@マークに変更してください)

【予定(暫定案)】

4月23日(水)「支那史學史概要:史記より清初まで」(巻末附録、pp.307-333)

5月14日(水)第1章-第3章(pp.17-65)

6月11日(水)第4章(pp.66-143)

7月 9日(水)第5章-第6章(pp.144-195)

9月10日(水)第7章-第9章3節(pp.196-280)

10月15日(水)第9章4節-第10章(pp.280-362)

11月12日(水)第11章-第12章6節(pp.9-88)

12月10日(水)第12章7-14節(pp.88-191)

1月14日(水)第12章15-21節(pp.191-261)

2月 4日(水)附録(pp.264-306)

【テキスト】

內藤虎次郎『支那史學史』(東京:弘文堂、1949)。

『內藤湖南全集』〔全14巻〕(東京:築摩書房、1969-1976)の第11巻にも収録。

『支那史學史』〔東洋文庫全557, 559〕(東京:平凡社、1992)にも収録。

「支那史學史概要」(http://www.aozora.gr.jp/cards/000284/files/50317_35651.html)

【中國語訳】內藤湖南(著)、馬彪(訳)『中國史學史』〔日本中國史研究訳叢〕(上海:上海古籍、2008)。

【読書會サイト】

http://www.kuasu.cpier.kyoto-u.ac.jp/2014/04/18/kuasu-dokushokai/

京都大學 學際融合教育推進センター・アジア研究教育ユニット(KUASU) 読書會

系統號:

A-003224

【研習營】2014年第二屆e考據與文史研習營

標題:

【研習營】2014年第二屆e考據與文史研習營

時間:

2014年8月23至29日

地點:

中國杭州浙江大學(中國浙江省杭州市西湖區浙大路38號)

主辦單位:

蔣經國國際學術交流基金會、臺灣清華大學人文社會研究中心、北京故宮博物院、浙江大學

聯絡人:

盧正恒,Tel: (03)574-2144;E-mail: luch@mx.nthu.edu.t

內容簡介:

一、舉辦目的與願景

二十一世紀,隨著資訊網路科技的突飛猛進,大量古籍和文獻資料彈指間即可獲取,甚至進行全文檢索。相對於前輩學者必須經由長年累月博聞強記孜孜苦讀才能動筆寫作而言,現今文史研究環境已發生革命性巨變。然而,電子資源固然便利,但並不代表面對同樣的研究資料和課題,每一位研究者都能獲致理想的研究成果,甚且往往入寶山而空手折返。一般而言,文史功力深厚的學者在熟悉傳統治學方法的基礎上再運用電子資源對相關史料篩選、類聯、辨析,往往更能得出突破性的史學詮釋。

著眼於此,臺灣蔣經國國際學術交流基金會、臺灣清華大學人文社會研究中心,攜手北京故宮博物院、浙江大學,將於2014年8月23日至29日在杭州浙江大學聯合舉辦為期7天的第二屆e考據與文史研習營。(第一屆已經在上海華東師範大學成功舉辦)研習營由「e考據」概念之提出者臺灣清華大學黃一農院士擔任主持人和主講人,也邀請北京故宮博物院章宏偉所長、浙江大學藝術與考古研究中心繆哲主任以及其他幾名學有專長的年輕講師,透過專題講座和分組操作的方式,分享他們運用「e考據」的心得體會,讓參與研習營的文史領域青年教師與博士生充分感受到這種新型態考據方法的便利與「威力」。

此次研習營將非常重視電腦實際操作和學員分組演練。每日講師會分享個人利用e考據獲得的成果,並提示若干線索,供學員在短時間內切入龐雜史料,探尋和組合關鍵論據。學員在掌握傳統治學方法和理論的基礎上經由合理的邏輯推演,更能體會講師的研究理路。根據前次研習營的經驗顯示,不少學員掌握正確方法後所得成果均超越了講師的設定目標。

研習營學員將由來自國內外的年輕學者與研究生所組成。課程結束時,希望學員經由內容密集又注重實戰的學術訓練過程,更能感悟e考據研究方法的真實意義所在,從而在掌握新型有效的治學工具基礎上,藉此開拓個人日後學術研究的深度與廣度,以期將來在新的研究環境下取到更豐碩的研究成果。

二、授課師資

1. 黃一農教授(臺灣清華大學歷史所)

2. 章宏偉教授(北京故宮博物院故宮學研究所)

3. 繆哲教授(浙江大學藝術與考古研究中心)

4. 薛龍春教授(南京藝術學院藝術學研究所)

5. 張瑞龍博士(中國人民大學歷史系)

6. 游博清博士(中國科學院自然科學史研究所)

7. 楊勇軍博士(臺灣清華大學人文社會研究中心)

三、舉辦時間與地點

時間:2014年8月23日-29日,共7日。

地點:中國杭州(浙江大學)

四、活動說明與學程規劃

此次課程的安排將以涉及清代《紅樓夢》研究史上著名的文論專著《棗窗閒筆》鈔本為主要的研究個案。此書不僅對《紅樓夢》後四十回的產生過程提出一些說法,而且對於曹雪芹的相貌、舉止、性格、家世以及脂研齋身份等,批露出很多重要資訊,本應引起紅學家關切,可是數十年來,有關《棗窗閒筆》的真偽之辨,仍舊眾說紛紜,因此對《棗窗閒筆》的研究就無法得以深入。

清史學界以及紅學界先前對此一議題缺乏深入認知,實因以傳統考據方法不易獲得堅實之證據,以致未能在相關議題掌握發言權。然而,e時代的新研究環境讓學者有機會充分運用龐大的數位化資料,以檢驗一些似是而非的說法,並透過直接或間接的論證尋求可能的答案。

本研習營因此選擇此一目前仍混沌不明的有趣題材為案例,透過講演與實例演練,嘗試引導學員有效且迅速切入一個新鮮的課題(與紅學、避諱學、藝術史、歷史學等領域相關,具體內容則涉及稿、鈔本文字識讀、抄寫時間、書畫鈐印、筆跡判斷、文本精讀、袁枚經營人際關係之方式……),發掘有意義的問題,規劃可行的研究路徑,搜索有幫助的證據,處理不相容的材料,一步步逼近歷史的真相,進而擴大研究的視野與深度。學員課前將獲得一套預讀文件之電子檔,會議期間必須各自攜帶筆電。北京愛如生數字化技術研究中心已為本次研習營廣大學員慷慨提供中國基本古籍庫、中國方志庫、明清實錄等數據庫的使用權限,並且不限制幷發數。

希望經由此一過程,讓參與的學員不僅有機會窺悉《棗窗閒筆》的文獻與文本價值,亦能瞭解如何利用e考據的新視角與新方法突破文史研究的瓶頸,深刻體會到e考據不僅僅是搜尋的工具與技巧,而是一整套全新的思維模式。

牛頓曾在1676年給友人的信中寫道:“如果說我看的比別人更遠,那只是因為我站在巨人的肩膀上 ( If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants )。”當e考據有可能提供學者一座能爬上巨人肩膀的新型“電梯”時,如何睜大眼睛看得更遠,並講出一個精彩的故事仍屬不易。文史研究在e世代正面臨前所未有的機會與挑戰,歷史工作者身上的擔子絲毫沒有減輕。

本次研習營安排的課程共計6日。進行方式大致是上午以及下午第一節先由講師講演他們利用e考據進行研究的主題,分享治學過程中遇到的困惑與解決方式,也介紹相關電子資源及搜尋技巧。接著,由講師提出數個與講題相關的問題作為作業,各組學員就指定作業實際上網操作,試著解決問題。次日同一時間,學員們對前日的講演和作業進行綜合討論,包含尋找答案過程裡的邏輯思維,如何突破過程中遇見的瓶頸與障礙等。此外,每晚亦會穿插資深學者與年輕學員之間有關學術生涯的諮詢問答。除課程外,亦安排一天的田野研究,實地考察杭州附近與研習內容相關的名勝古蹟等。

五、學員資格及甄選方式

正式學員預定31名(臺灣地區學員11人,大陸地區學員20人)。學員將以公開方式徵選。學員報名資格以青年學者和研究生為優先,研究主題為明、清時代的藝術史、文學、歷史等領域,報名者請務必填寫報名表所需資訊(個人研究方向等資料文長不拘),亦可附上一、二篇可供參考的文章或報告,於2014年5月30日(含)前,Email至聯絡人盧正恒先生信箱(luch@mx.nthu.edu.tw)。所有報名檔均由專門的學術委員會進行審查,正式錄取名單將於6月6日正式公佈於臺灣清華大學人社中心網站。研習營提供會議期間全程之食宿,臺灣地區錄取的學員,由蔣經國基金會贊助臺北-杭州來回機票,其它地區學員如有特殊狀況者將酌情補助陸上交通費用(但需事前提出)。

六、相關資訊

報名請聯繫

臺灣清華大學盧正恒先生,

Email: luch@mx.nthu.edu.tw

Tel: (03) 5742144、0937152586

系統號:

A-003193

【系列演講】國立臺灣文學館2014年上半年「府城講壇」

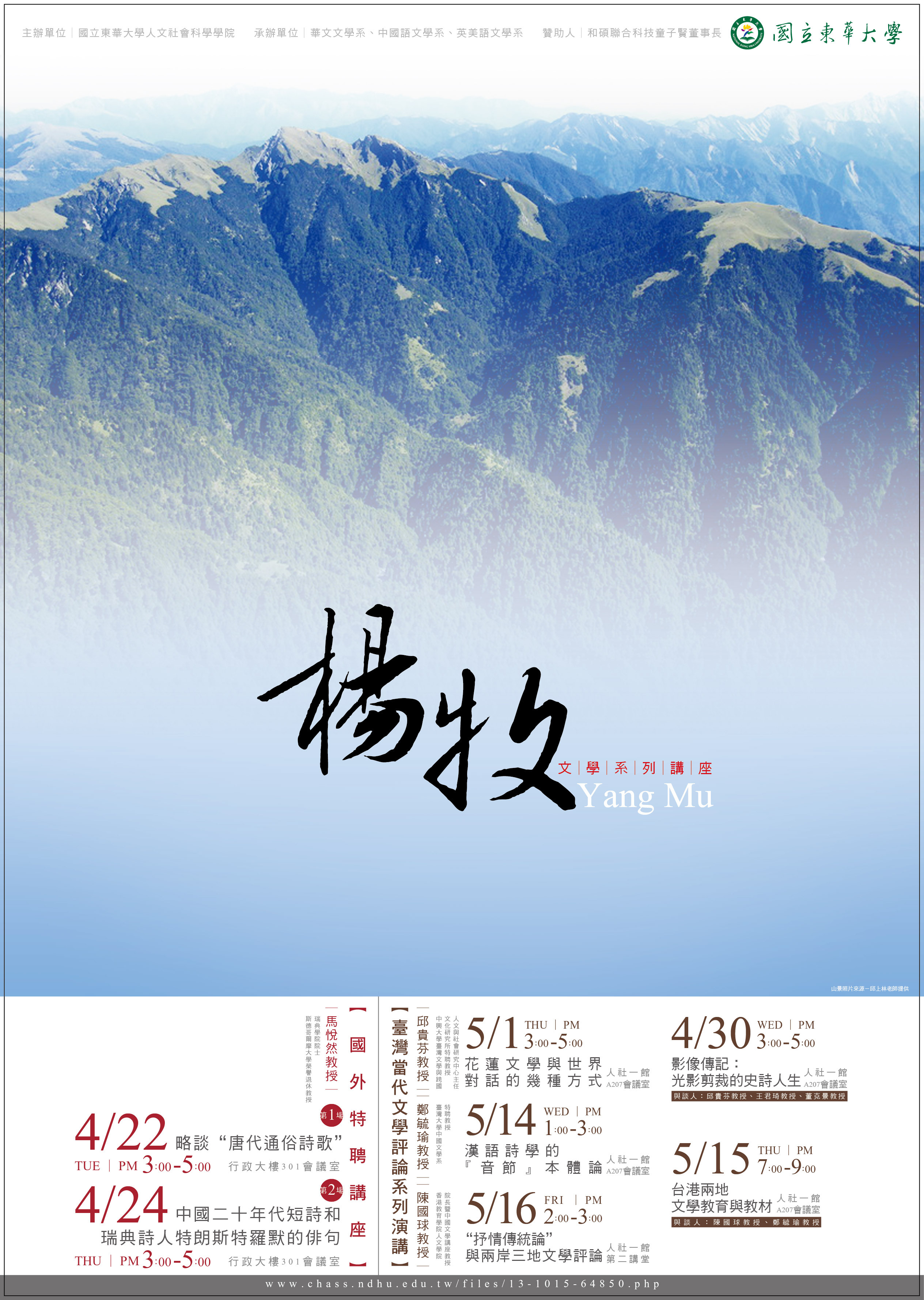

【系列演講】楊牧文學系列講座

標題:

【系列演講】楊牧文學系列講座

時間:

2014年4月至5月

地點:

東華大學(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

國立東華大學人文社會科學學院

聯絡人:

TEL:+886-3-863-5262、5263

內容簡介:

本系列演講已於4月份舉辦1場國外特聘講座(馬悅然教授主講),及首場系列性主題演講

◆系列性主題演講5月場次如下

講者:邱貴芬教授(中興大學臺灣文學與跨國文化研究所特聘教授、人文與社會研究中心主任)

「花蓮文學與世界對話的幾種方式」,2014年5月1日(四)下午3~5時,東華大學人社一館A207會議室。

講者:鄭毓瑜教授(臺灣大學中國文學系特聘教授)

「漢語詩學的『音節』本體論」,2014年5月14日(三)下午1~3時,東華大學人社一館A207會議室。

講者:陳國球教授(香港教育學院人文學院院長暨中國文學講座教授)

「“抒情傳統論”與兩岸三地文學評論」,2014年5月16日(五)下午2~3時,東華大學人社一館第二講堂。

~各場次活動無須報名,歡迎踴躍參加~

系統號:

A-003168

【系列演講】漢語哲學新視域論壇

標題:

【系列演講】漢語哲學新視域論壇

時間:

2014年4至12月,共6場

地點:

政治大學哲學系圖書室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學哲學系

聯絡人:

Tel: 29393091#62361

內容簡介:

本系列演講均須事先報名,請逕至官網,5至12月場次如下:

2014年5月21日

講者:馮耀明/香港科技大學人文學部教授、東吳大學哲學系客座教授

講題:Propositional Attitude and Truth in Ancient Chinese Philosophy

2014年6月18日

講者:王華/國立政治大學哲學系助理教授

講題:The Roles Emotions Play in Xunzi’s Moral Psychology

2014年10月15日(預計自2014/9/1起開放報名)

講者:林從一/國立政治大學哲學系教授

講題:墨子的辟侔援推

2014年11月19日(預計自2014/9/1起開放報名)

講者:張國賢/國立政治大學哲學系助理教授

講題:跨領域─中國哲學現代詮釋的一個可能視角

2014年12月17日(預計自2014/9/1起開放報名)

講者:耿晴/國立政治大學哲學系助理教授

講題:佛教哲學如何看待認識、認識對象與自我意識

系統號:

A-003171

【系列演講】「德性」工作坊 (Ⅱ) ── 中國哲學外文資料中心系列演講

標題:

【系列演講】「德性」工作坊 (Ⅱ) ── 中國哲學外文資料中心系列演講

時間:

2014年5月2日至6月13日,共6場

地點:

東北大学東京分室(東京都千代田区丸の内1丁目7番12号サピアタワー10階)

主辦單位:

東吳大學哲學系、科技部

聯絡人:

Tel: 02-2881-9471

內容簡介:

科技部補助提升私校研發能量專案「德性:智德與道德」整合型計畫,結合國內外專家學者對於「德性」此一主題舉辦工作坊,歡迎大家踴躍參加。本系列演講時間均為週五13:30-16:30

5月2日

試論艾文賀對《荀子》道德哲學的詮釋(王靈康,淡江大學通識與核心課程中心助理教授)

5月9日

Zhuangzi, Perspectives, and Greater Knowledge(德龍,香港大學哲學博士)

5月23日

Transformation and Freedom in the Zhuangzi(莊錦章,香港科技大學人文學部教授)

5月30日

The Case of the Happy Fish ― Going Back to the Ordinary(方萬全,東吳大學哲學系客座教授)

6月6日

Confucius and Xunzi's Ideas of Naming(馮耀明,東吳大學哲學系客座教授)

6月13日

Self, Personal Identity and Survival in the Zhuangzi(鄭凱元,陽明大學心智哲學研究所教授兼人文與社會科學院副院長)

系統號:

A-003185

【系列演講】法鼓人文講座:宗教與人文素養系列演講

【展覽】明四大家特展——文徵明

標題:

【展覽】明四大家特展——文徵明

時間:

2014年4月3日至6月30日

地點:

國立故宮博物院202、204、206、208、210、212 陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

故宮博物院所藏明四大家沈周(1427-1509)、文徵明(1470-1559)、唐寅(1470-1524)、仇英(約1494-1552)作品質量均美,特別於今年度推出四大家系列特展,繼第一季沈周展之後,第二季展出文徵明書畫。文徵明,長洲(今江蘇蘇州)人。原名壁,後以字號為名。改字徵仲,號衡山居士、停雲生。為人行事嚴謹,本有意仕途,九次進京赴考,皆未考取功名,嘉靖二年(1523)經推薦為翰林院待詔,後因官場生涯與其理念不合,嘉靖五年(1526)辭官歸里,致力詩文書畫,遣性自娛,成就不凡。文徵明是四大家中最長壽的一位,子嗣能繼其業,加以生徒眾多,對明代中晚期的書畫影響至鉅,和沈周並列吳派領袖。

文徵明的書法廣臨前代名跡,習字甚勤,自言每天晨起必練字,終身不怠。善長各種書體,小楷和行書最具個人特色。小楷精整勁利,九十歲仍能作蠅頭楷。行書姿媚而遒勁,傳世作品以行草書居多。

繪畫初拜沈周為師,後在豐富的家藏和廣泛的交遊影響下,臨習各名家作品,建立自己獨特的風貌。兼擅水墨、設色,水墨濃淡墨色層次變化生動;設色多青綠,雖為重彩,卻能展現清新雅淡的韻味。筆法有細、粗兩種面貌,細者秀潤清勁,粗者蒼勁老練,又因其能書善畫,故繪畫中常見書法意趣。繪畫題材以山水為主,然亦偶作人物、花鳥,或簡淡,或沈穩,都具文人雅逸丰神。

此次展覽分書法和繪畫兩部分。書法以「書法發展」和「書法入畫」二單元,說明其書風變化與其書法對繪畫的影響。繪畫以「繪畫發展」、「仿古風貌」「一稿多本」和「花鳥人物」四單元,呈現其山水畫不同階段多樣的風格特色,並展出量少質精的花鳥、人物畫作品。

本展覽細節將於開展後陸續公布於官網。

系統號:

A-003129

【展覽】定州花瓷——院藏定窯系白瓷特展

標題:

【展覽】定州花瓷——院藏定窯系白瓷特展

時間:

2013年11月30日至2014年9月30日

地點:

國立故宮博物院第一展覽區203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

定窯,位在中國古代定州區域所產的瓷器,其白瓷作品為宋代以來所推尊。考古發現其最主要的窯區在今河北省曲陽縣境,窯場綿延密佈,產量豐富。唐代開始興作,十世紀晚唐、五代時成為中國北方名窯,產品廣受中原、江南、遼國貴族所喜愛。及至宋、金時期,定窯窯業技術精進,如以煤為燃料、以覆燒技法改善質量、以劃花與印花裝飾器表,均成就定窯的特殊性。不但為貢入北宋、金朝的內廷用品,也突破邊境藩籬,廣見於大遼與南宋的墓葬中,故享有「天下第一」的讚譽。

北宋蘇東坡曾詠歎「定州花瓷琢紅玉」,金人劉祁亦記載「定州花瓷甌,顏色天下白」句,足見有花紋的定窯白瓷,風靡當時代。白色胎土上或以刀刻劃花紋、或以模子笵印花紋,罩上透明釉後,紋線間積釉色深,呈現清晰的圖案,為牙白素淨的瓷面增添無限的華美。這樣含蓄溫雅、變化萬千的美感,是賞鑒家們心目中的白瓷典範,遂也為宋代以來各地官民窯場競相襲仿。

國立故宮博物院的收藏裡,定窯類型的瓷器近八百件,多數具有花紋,無論劃花流暢如畫、印花繁麗如織繡,均能見到宋人紋樣設計的多樣趣味。本次展覽分兩期,將於五月作局部展品更換,使觀眾共享本院定窯藏品之豐富。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-003130

【展覽】履踪:臺灣原住民文獻圖畫特展

標題:

【展覽】履踪:臺灣原住民文獻圖畫特展

時間:

2013年12月14日至2014年05月19日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

臺灣是一座融匯多元族群、歷史與文化的島嶼,千百年前就已在這塊土地上墾殖衍茂的原住民,更是全島早期歷史舞臺上的重要角色。他們活躍於山林原野之間,擁有獨特的語言、技藝、服飾、樂舞、社會組織以及價值信仰,部分內涵猶且傳續至今,成為臺灣社會多元樣貌中最質樸淳厚的文化標誌。

有清一代,漢人大量移墾臺灣,清朝且是首度開啟與各地原住民頻繁接觸的中央政權。滿族以少數民族之姿入主中原,有關邊疆族裔的政策思維,較中國歷代周延且敏銳,其中亦含括對臺灣原住民的統御規畫。聖祖康熙曾經接見有才藝的原住民,乾隆皇帝也頒賜厚禮贈予前來賀壽的部落頭目。另一方面,清廷也嘗制訂嚴格的封禁政策,阻禁移民數量遽增的漢人任意入山開墾,致力維護原住民的生活畛域,直至同治十三年(1874)「牡丹社事件」後,方始弛禁。國立故宮博物院典藏清朝中央暨閩、臺各級文武要員之奏摺、文集頗豐,不乏關於臺灣原住民活動的珍貴紀錄,可具體反映清朝官方對原住民的傳聞印象、互動經驗、政策理念,是瞭解近三百年臺灣原住民史地履踪的重要文獻。

本次特展以院藏古籍、檔案、輿圖、畫卷與契約文書為主,搭配商借自中央研究院歷史語言研究所、國立臺灣博物館、國立臺灣圖書館、國立臺灣歷史博物館,以及北京故宮博物院的相關圖畫文獻,呈現十八、十九世紀臺灣原住民的多元風貌、清廷對臺灣的族群政策、原漢之間的互動關係,乃至外來過客所留下的圖影寫真,期以透過文物史料的展陳與解說,引領觀眾深入了解臺灣早期的風土環境、部落分布、風俗物產、文教信仰、衝突競爭,以及清季的開放山禁、推廣教育等措施。本院冀望觀眾能以開闊的胸懷覽照古今,諦思當代臺灣原住民獨特的精神文化,讓不同的族群在同一塊土地上互珍互重,協力並進。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-003131

【展覽】行雲:國家圖書館當代名人手稿書畫展

標題:

【展覽】行雲:國家圖書館當代名人手稿書畫展

時間:

2014年2月24日至8月16日

地點:

國家圖書館四樓善本書室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

阮靜玲,Tel: +886-2-2361-9132#402;E-mail:cljuan@ncl.edu.tw

內容簡介:

國家圖書館職司全國文獻之徵集與典藏,所以蒐求名家手稿、函牘及日記等資料向為本館工作之重點。本次臺北國際書展期間本館首度對外展示近年來典藏之部分手稿與書畫作品,頗獲民眾好評。因此,今春特於本館四樓善本書室舉辦當代名人手稿書畫展,展期自2014年2月24日至8月16日。歡迎蒞臨參觀。

地點:國家圖書館(臺北市中山南路20號)四樓善本書室。

時間:開館日周二至周六,上午9時至下午5時。

*參觀請依本館入館規定辦理。

系統號:

A-003132

【展覽】臺灣省議會檔案史料展

標題:

【展覽】臺灣省議會檔案史料展

時間:

2014年1月24日至6月11日

地點:

國立臺灣博物館G200室(臺北市中正區100襄陽路2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館、臺灣省諮議會

內容簡介:

由臺灣省諮議會和國立臺灣博物館共同辦理的「臺灣省議會檔案史料展」,自2014年1月24日至6月11日於臺博館二樓迴廊展出。此展爲回顧60餘年來臺灣地方自治發展軌跡及傳承歷史記憶。展覽將臺灣省議會的會史以編年的方式,擷取具有代表性的議題及事件,以完整的脈絡發展呈現臺灣省參議會、臺灣省臨時省議會、臺灣省議會、臺灣省諮議會等四個時期的發展軌跡,是戰後臺灣政治、經濟及社會發展十分關鍵且重要的民主政治發展史料。本次展出的檔案資料是臺灣省議會時期的議會史料數位化後重現的成果,也是臺灣地方自治發展歷程最重要的紀錄。

開館時間:週二至週日:上午9點30分到下午5點,國定假日及連續假期則照常開館。

休館時間:除夕及春節初一休館,週一休館。

系統號:

A-003133

【展覽】Living Shrines: Uyghur Manifestations of Faith, Saints and Islam in Western China

標題:

【展覽】Living Shrines: Uyghur Manifestations of Faith, Saints and Islam in Western China

時間:

2014年4月4日至6月21日

地點:

Brunei Gallery SOAS(SOAS, University of London, Thornhaugh St, Bloomsbury, London WC1H 0XG,UK)

主辦單位:

SOAS, University of London

聯絡人:

Tel: +44 (0)20-7898-4046

內容簡介:

Photographs and Video by Lisa Ross

Curated by Jolaine Frizzell

In Living Shrines, artist Lisa Ross brings into focus a Uyghur religious tradition with its desert shrines to Sufi saints and Muslim pilgrimage sites. For ten years, she worked in and around the Taklamakan Desert of China’s far northwest in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region photographing these ephemeral markers of faith. Ross followed a wide-ranging network of Islamic pilgrimage sites honouring saints, most of whom were active in Sufi orders that date back as far as the 10th century. These sites, known as mazârs, are not only devotional but also encompass personal prayers and are home to various offerings, including the remains of sacrificial animals or dolls left by women praying for children. Sufis believe the earth of the mazârs is suffused with faith. Sacred markers reach skyward and express individual invocations, honour saints, or denote burials. It is believed that saints, in a state of eternal sleep, help the deceased transition into the afterlife by functioning as conduits to Allah for the living and the dead.

Ross’s photographic work unveils the meditative and spiritual power of the Uyghur landscape, as well as a sense of the sacred with which it is imbued; this power manifests itself in the incandescent glow of the various religious sites, as if they had been lit by another sun. The unassuming photographs communicate a pervasive quiet and stillness, leaving a haunting impression on the viewer. Drawing from the experience of the devotional pilgrimage, Ross rarely includes the human figure, allowing for a direct and intimate viewing of these holy monuments. Without the presence of a body, there is no explicit demarcation of scale: the viewer’s relationship to the landscape and space is thus uninterrupted and remains open with possibility. Classically composed, these luminous works employ simplicity and austerity to invoke ideas of spirituality, eternity, and transcendence. In these monumental portraits, Ross calls our attention to the great force of nature, cultural histories, and the endurance of faith.

Collaborating with Uyghur folklorist Rahile Dawut and French historian Alexandre Papas, Ross returned several times to the area and witnessed much alteration in the religious landscape throughout her journeys to Xinjiang, ending with her last visit in 2011. Beth Citron, assistant curator at the Rubin Museum of Art writes, “Like the religious pilgrim, but coming from a much greater distance, the artist travelled to and through these sites, on a deliberate journey invested with its own set of rites, relationships, and the creation of meaning. Ross has captured the critical decade in which the social and political context around these mazârs changed, making both their continuance and these images all the more meaningful.” Living Shrines becomes an important archive of collective memory, histories of faith, and the perseverance of a culture facing great change.

The book Living Shrines of Uyghur China – Photographs by Lisa Ross, published in 2013 by the Monacelli Press accompanies the exhibition with essays by Beth Citron, Rahila Dawut and Alexandre Papas.

Contact email: gallery@soas.ac.uk

Contact Tel: +44 (0)20 7898 4046

系統號:

A-003134

【展覽】小說的冶金者:朱西甯捐贈展

標題:

【展覽】小說的冶金者:朱西甯捐贈展

時間:

2014年4月15日至8月31日

地點:

國立臺灣文學館2F展覽室E(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

國立臺灣文學館4月15日起推出「小說的冶金者:朱西甯捐贈展」,展出小說家朱西甯的著作、手稿、照片、器物等百餘件文物,包含50萬字的遺作《華太平家族》手稿,模擬還原小說家早年於軍用砲彈箱上克難寫作的場景,生動呈現作家的創作風貌。由於朱西甯家族多人均為知名作家,展區中也一併呈現其家族成員的文學成就。

朱西甯(1927-1998)本名朱青海,祖籍山東臨朐,生於江蘇宿遷,杭州藝術專科學校肄業後棄學從軍。1949年來臺,任職軍旅20餘年,曾任《新文藝》主編、黎明文化事業有限公司總編輯,以上校退役,後專事寫作。1998年逝於臺北。 朱西甯自1952年出版第一本作品《大火炬的愛》開始展現小說創作的長才,一生出版三十餘部作品,多為長、短篇小說,兼及散文、傳記。早期作品以軍旅生涯及中國鄉土題材為主,大量運用地方語言與風俗,鄉土寫實色彩濃厚;後期逐漸揉合現代主義筆調、基督教精神與中國傳統哲學,探討人性與存在價值,展現不同的寫作風格。文學成就深獲各界肯定,先後獲得中國文藝協會文藝獎章、時報文學推薦獎、聯合報文學特別獎等。

朱西甯除了文學創作之外,他也是由馬叔禮、丁亞民、朱天文等年輕一代作家發起的「三三集刊」重要精神導師,熱心指導熱愛文藝的眾多年輕人。其夫人劉慕沙,女兒朱天文、朱天心、女婿謝材俊(唐諾)皆為當代文學作家,形成知名的「文學家族」,影響廣泛。

朱先生辭世後,2001年1月由家屬將其一生著作、藏書、手稿、照片與衣物、器物等二千餘筆文物一批,悉數捐贈予文建會文化資產保存研究中心籌備處(簡稱文資中心,即臺文館前身),交付專業典藏保存,並隨即於臺南市北門路籌備處舉辦「朱西甯文學紀念展」,表彰其一生文學成就。臺文館館長翁誌聰表示,經過數年細心的整理與分類建檔,臺文館於今年推出「小說的冶金者:朱西甯捐贈展」,藉由四個主題展區及其家人的相關文物,從中可以略窺這位在我國文學史上舉足輕重的重要作家之人生歷練,淬煉文學猶如冶金的精神,呈現朱西甯豐富多樣的創作風貌。

展場位於臺灣文學館2樓展覽室E,第一區「我從海的那邊來」,主要呈現朱西甯有關原鄉中國與家族傳記的作品,包括其50多萬字之遺作《華太平家傳》手稿、筆記資料等,及2001年文資中心委託藝術家許維忠製作之朱西甯半身塑像。 第二區「軍旅生活是我寫作的材料」,以朱西甯軍旅生涯為背景,展出有關戰爭史、軍事等題材之作品如《八二三注》、《將軍與我》等,和他的軍裝大衣、軍籍獎勳章與許多軍中公文書器物等,呈現軍職身分帶給他文學創作的深刻影響。

第三區為「我的創作技巧不斷求新求變」,朱西甯除了戰爭、懷鄉文學外,也力求小說形式的不斷精進,致力揉合中國傳統文化、基督教精神與鄉土風俗元素,並加入現代主義技巧,使其小說成就臻至高峰。本區展出其大部分作品,包含部分散文、戲劇創作手稿。並模擬還原小說家早年於軍用砲彈箱上克難寫作的場景,表現文學從生活中產生的精神。

第四區「我的家人也是作家」,展出朱西甯家人的著作、譯作與得獎殊榮。朱西甯夫人劉慕沙女士為知名日本文學翻譯家,翻譯日本文學名家菊池寬、志賀直哉、川端康成、三島由紀夫等代表作品30餘種,亦從事散文創作。大女兒朱天文著有《淡江記》、《荒人手記》、《巫言》等,並投入電影編劇工作;二女朱天心著有《擊壤歌》、《古都》、《漫遊者》等;三女朱天衣著有《下午茶話題》、《我的山居動物同伴們》等,並投入作文教學與自然生態保育工作。朱天心夫婿謝材俊(筆名唐諾)亦為知名作家與評論家,著有《在咖啡館遇見14個作家》、《世間的名字》等。

因應國立臺灣文學館大門門廳進行古蹟修復工程,考量觀眾安全及參觀品質維護,自2014年4月1日起,調整開放時間如下:

星期二 09:00~18:00

星期三 09:00~18:00

星期四 09:00~18:00

星期五 09:00~21:00

星期六 09:00~21:00

星期日 09:00~18:00

星期一 休館

系統號:

A-003190

【展覽】萬曆萬象──文化璀璨、大師輩出的時代

標題:

【展覽】萬曆萬象──文化璀璨、大師輩出的時代

時間:

2013年4月25日至5月25日

地點:

上海敬華藝術空間(上海市靜安區銅仁路92號)

主辦單位:

何創時書法藝術基金會、上海敬華藝術空間

聯絡人:

Tel: 02-23939899

內容簡介:

明代萬曆朝,中西文化交流、貿易頻繁,「初期地球村」成形。中國,是這個地球村中的世家子弟。王陽明「知行合一」的觀念,帶動士人究心於經世致用之學。許多了不起的大師,以人文化成的精神,做出巨大貢獻。他們帶著萬曆朝精采紛呈的文化走來,說一段歷久彌新的故事。

「萬曆萬象」展區近2000平方米 (約600坪),展出作品近三百件,分為「武功」、「宗室與大臣」、「浪漫書風」、「大師與貴人」、「戲曲與文學」、「東林與西學」、「上海地方名人」、「佛教」、「金陵畫派」、「閒賞美學」、「扇面」,共十一區。

系統號:

A-003223

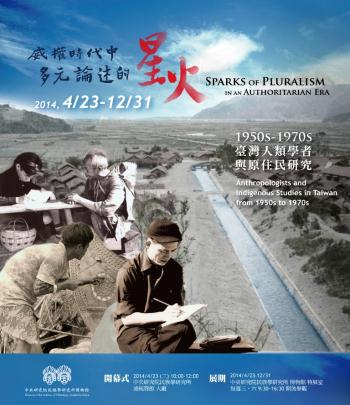

【展覽】「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s臺灣人類學者與原住民研究」專題特展

標題:

【展覽】「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s臺灣人類學者與原住民研究」專題特展

時間:

2014年4月23日至12月31日

地點:

中研院民族所博物館特展室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

聯絡人:

Tel: 02-2652-3308

內容簡介:

1950到1970年代的臺灣,是一個政治上處於戒嚴,經濟上「現代化」發展掛帥的時代。政府的治理哲學,延續了新生活運動的餘續,著眼於教化出「儉樸」、「理性」的國民;民族政策上則抱持著「漢化」或「同化」的基本態度。在那個講求規制的時代中,從大陸遷臺的第一代人類學者,以及他們在臺灣培養出的第二代人類學者,秉持著學術的真誠與使命感,深入原住民部落,展開專業嚴謹的民族誌田野調查工作;並在各種可能的公開場合,鼓吹文化相對論的觀點,企圖喚起社會大眾對於非漢族群文化的認識與尊重。透過他們鍥而不捨的呼籲,以及默默的學術累積與出版,到了1980年代,社會政治氛圍開始轉變,整個臺灣社會對於原住民文化的接納與欣賞,對於文化多元主義的擁抱,也才能夠水到渠成。

本展覽由本所副研究員蔣斌先生及何翠萍女士共同策展。展覽中匯集了大量珍貴的田野影像、公文檔案、研究者田野筆記圖繪、文物及訪談影音,並透過多媒體技術及互動式展示設計,帶領觀眾重返1950-1970年代,看臺灣戰後第1、2代的人類學者如何秉持學理的觀點與學術的初衷,在當時國家機器與社會大眾的眼神都不太眷顧的偏遠地區,默默地實踐著多元主義與人本主義的理想。展期自4月23日起至103年12月31日止,誠摯地邀請各界朋友蒞臨指教。

展期

2014年4月23日~12月31日

每週三、六 9:30 ~ 16:30。

遇國定假日休館 (其它特殊情形之休館,以本館網頁最新消息告為準)

系統號:

A-003225

【展覽】鳴沙遺珍──傅斯年圖書館藏敦煌遺書

標題:

【展覽】鳴沙遺珍──傅斯年圖書館藏敦煌遺書

時間:

2014年5月3日至8月30日

地點:

中研院史語所文物陳列館二樓珍藏圖書區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所

聯絡人:

Tel: 2652-3180

內容簡介:

歷史語言研究所在廣州成立之初(1928)曾設「敦煌材料研究班」,目前傅斯年圖書館藏有51件四至十一世紀的敦煌文獻,內容主要為佛經寫卷。今年五月初,歷史文物陳列館精選具有代表性的文書,推出「鳴沙遺珍──傅斯年圖書館藏敦煌遺書」特展。展件包含東晉、南北朝、隋、唐、吐蕃統治、歸義軍統治等各時期寫卷,可一覽書體在歷史長河中的變遷軌跡,不啻敦煌歷史文化縮影;佛教經、律、論俱足,其中《圓明論》歷代經錄佛藏未收,九卷散見英、法、俄、日,可補他卷不足;《四分律》可與上海圖書館及天津博物館所藏的《四分律》綴接;《大般涅槃經》、《隨求即得大自在陀羅尼神咒》為異本,可校經文的異同;還有儒家《周易正義》「賁卦」殘卷,為稀見珍本。

展期:2014年5月3日至8月30日,每週三、六9:30-16:30(國定假日及選舉日不開放)

系統號:

A-003255

【展覽】「與佛有約──佛教造像題記中的祈願與實踐」佛教拓片特展

標題:

【展覽】「與佛有約──佛教造像題記中的祈願與實踐」佛教拓片特展

時間:

2014年5月3日起

地點:

中研院史語所文物陳列館二樓豐碑拓片區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所

聯絡人:

Tel: 2652-3180

內容簡介:

「與佛有約」拓片特展選自傅斯年圖書館收藏石刻佛教拓片的精品。拓片內容主要是修行者或信徒為發願造像、建塔廟供養佛,寫下的題記,通稱為發願文。該主題展呈現佛教文化中特有的修行者與佛陀之間密切互動的關係。修行者虔誠供養佛陀,並藉此祈請佛陀慈悲,護持眾生現世平安,走上菩提之道。代表啟動此互相感應關係的發願文刻在造像座上、摩崖、或刻在石碑上,不但公諸於世有如契約,更代表發願者以精進的菩提心,與佛立下彼此永恆的誓約,從此學佛,長相伴隨。

「與佛有約」36件展品共分六大主題,說明發願文的多元面向:莊嚴、崇因樹果、現世利益、修行實踐、佛法復興與往生淨土。拓片時間涵蓋南北朝到晚唐,五世紀到九世紀,地域遼闊,其中頗多活潑生動的圖像與歷代多變的書風。

展期:2014年5月3日起,每週三、六9:30-16:30(國定假日及選舉日不開放)

系統號:

A-003256

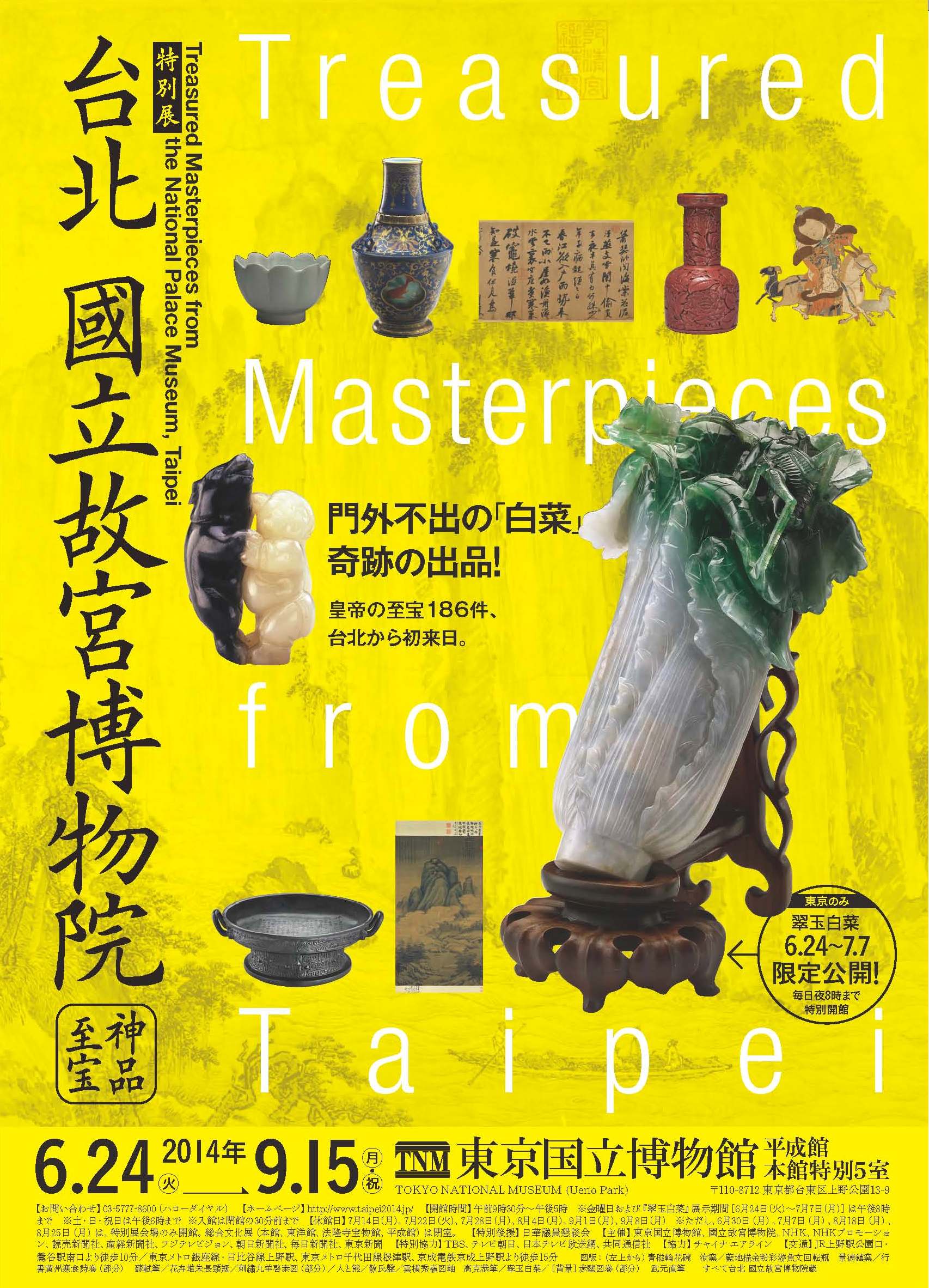

【展覽】臺北國立故宮博物院——神品至宝

標題:

【展覽】臺北國立故宮博物院——神品至宝

時間:

2014年6月24日至9月15日

地點:

東京国立博物館平成館(東京都臺東区上野公園13-9)

主辦單位:

東京国立博物館、國立故宮博物院、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社、産経新聞社、フジテレビジョン、朝日新聞社、毎日新聞社、東京新聞

內容簡介:

わが国では古くから中国の文化に親しみ、積極的にその摂取につとめてきました。後に形成されたわが国独自の文化を理解するためにも、我々はまずその淵源である中国の文化を深く理解する必要があります。

東京国立博物館では、この50年間に限っても、約100を数える大規模な特別展を開催してまいりました。その内容は、日本はもとより、アジアの各地域やエジプトそしてヨーロッパ、アメリカ等、世界の広範な地域にわたります。こうした多種多数の展覧会を開催しながら、これまで実現できなかったのが、臺北 故宮博物院の展覧会です。中国歴代にわたる優れた文化財を多数収蔵する同院の文化財を抜きにしては、中国の悠久の文化を理解することにはなりません。

本展では、ひときわ優れた中国の文化財を収蔵している臺北 故宮博物院の収蔵品から、特に代表的な作品を厳選し、中国文化の特質や素晴らしさを広くご紹介いたします。

開館時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで)

*ただし、会期中の金曜日および「翠玉白菜」展示期間(6月24日(火)~7月7日(月))は20:00まで、土・日・祝休日は18:00まで開館)

休館日:7月14日(月)、7月22日(火)、7月28日(月)、8月4日(月)、9月1日(月)、9月8日(月)

系統號:

A-003191

【展覽】福を呼ぶ中国版画の世界——富貴・長寿への日中夢くらべ

標題:

【展覽】福を呼ぶ中国版画の世界——富貴・長寿への日中夢くらべ

時間:

2014年4月26日至6月29日

地點:

横浜ユーラシア文化館3階企画展示室(神奈川県横浜市中区日本大通12)

主辦單位:

横浜ユーラシア文化館、横浜市教育委員会

聯絡人:

Tel: 045-663-2424

內容簡介:

展示概要

1章 子どもと家族の幸せ

中国では、家の継承・出世・富貴・長寿を願い、古くから子どもを題材とした絵が多く作られました。江戸時代の日本でも同じテーマの絵が現れます。

2章 歴史や物語のヒーロー

中国民衆の好きな偉人や物語のヒーローは芝居になるとともに版画としても広く親しまれました。誇張した化粧法は歌舞伎のくまどりに取り入れられました。

3章 多彩な願いと神々の専門化

人々の願いは子授け・出世・商売繁盛・豊作・長寿など多彩で、様々な神さまを必要としました。居室や祭壇に飾られる神像や寺院で燃やされ天に願いを届ける神像など神々の専門化がみられました。

4章 神々と版画の国際交流

江戸時代の日本には美しい中国の版画がもたらされました。浮世絵は、印刷技法や題材などを中国民間版画から取り入れていたと言われています。

▼休館日:月曜日 *5月5日・6月2日は開館、5月7日(水)・6月3日(火)は振替休館

【関連事業】

▼ミニ講座:

ユーラシア文化館1階ギャラリー

5月25日(日)

14:00-15:30

講師 中城正堯「子ども絵にみる日中夢くらべ―年画の子、浮世絵の子」

6月15日(日)

14:00-15:30

講師 三山陵「中国民間版画のパワー:作る人・飾る人の夢と祈り」

▼ワークショップ:

ユーラシア文化館1階フリースペース

会期中 土日祝日 「中国結びと切り紙(剪紙)」(無料)

本展覽參觀及迷你講座均需收取費用,請參見官網。

系統號:

A-003240

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carvings

標題:

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carvings

時間:

2013年12月11日至2014年7月6日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries 221(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

Stone carving is one of the oldest arts in China, its beginnings dating back to remote antiquity. Although jade, the mineral nephrite, was held in the highest esteem, all stones that could achieve a luster after polishing, be it agate, turquoise, malachite, chalcedony, quartz, jasper, or lapis lazuli, were also appreciated. Stone carving experienced an efflorescence during the Qing dynasty (1644–1911), when an abundant supply of raw materials, exceptionally accomplished craftsmen, and, in particular, keen imperial patronage contributed to the creation of numerous superb works.

The stone carvings of the Qing period can be grouped in three categories: personal adornments such as rings, bracelets, and pendants; articles for daily use (mainly in the scholar's studio) such as brush holders, water pots, and seals; and display pieces such as copies of antiques, miniature mountains, and animal and human figures, the latter being the largest of the group. The carvings can also be classified by their decorative style: archaic or classical, meaning their shapes were derived from ancient ritual vessels; "Western," which bore the influence of contemporary Mughal art from northern India; and new or modern, meaning novel shapes and designs created during the Qing dynasty.

A common decorative theme, especially among works of the new style, was the use of rebuses, which are symbols associated with auspicious meanings, to convey wishes for prosperity, longevity, good fortune, perpetuation of a family line, or academic success. The tradition began early but remained largely in the popular culture until the sixteenth and seventeenth centuries, when significant social changes and increased imperial patronage helped elevate the rebus to the high art of the court.

系統號:

A-003135

【展覽】Lost Kingdoms Hindu-Buddhist Sculpture of Early Southeast Asia, 5th to 8th Century

標題:

【展覽】Lost Kingdoms Hindu-Buddhist Sculpture of Early Southeast Asia, 5th to 8th Century

時間:

2014年4月14日至7月27日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries 899(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

This is the first international loan exhibition to explore the sculptural art produced in the earliest kingdoms of Southeast Asia. From the first millennium onward, powerful kingdoms emerged in the region, embracing much of Indic culture to give political and religious expression to their identities. Early Hinduism (Brahmanism) and Buddhism arrived early, first witnessed by Sanskrit inscriptions, and shortly thereafter by a proliferation of large-scale religious imagery.

Some 160 sculptures are featured in the exhibition, principally associated with the identifiable cultures of Pyu, Funan, Zhenla, Champa, Dvāravatī, Kedah, and Śrīvijaya. These are the "lost kingdoms," whose identities and sometimes very existence only emerged from the historical shadows in the twentieth century, as a result of pioneering epigraphic and archaeological research, much of it recent. The artistic achievements and cultural parameters of these early kingdoms bring new understanding to the beginning of state formation in Southeast Asia and broadly define the modern political map of the region today. The surviving corpus of early religious art from these kingdoms is our principal window onto these cultures.

Many of the exhibits are monumental, and a significant number are designated as national treasures. The National Museums of Cambodia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, and Myanmar, as well as the Musée Guimet, Paris, and major museums in the United States are all lenders. Many of the works have never traveled outside their source countries before. Myanmar is making its first ever international loans to this exhibition.

The majority of the works are in stone, with others in bronze, gold, silver, terracotta, and stucco. Among the masterpieces in the exhibition, highlights include a sixth-century Cambodian Buddha Offering Protection; a spectacular Krishna Holding Mt. Govardhana from the hill shrine of Phnom Da, in southern Cambodia; a late seventh-century Avalokitesivara discovered in the Mekong delta of Vietnam in the 1920s, arguably the most beautiful image of the Buddhist embodiment of compassion in Southeast Asia; an Uma of startling naturalism that likely embodies a portrait of a deceased Khmer queen of the first half of the seventh century; an ascetic Ganesha from the eighth-century religious sanctuary of My Son in central Vietnam; and a Dvaravati kingdom terracotta sculpture Head of Meditating Buddha, a sublime representation of Buddhist meditation from the seventh century.

系統號:

A-003170

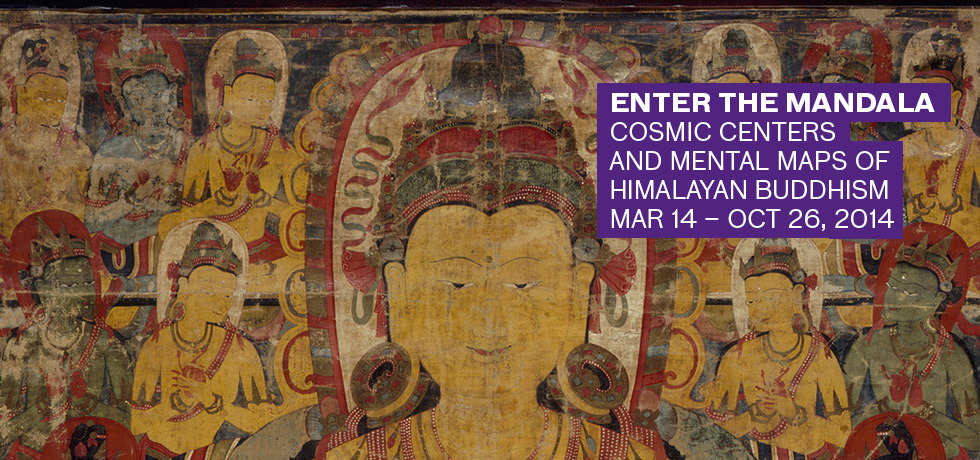

【展覽】Enter The Mandala: Cosmic Centers And Mental Maps Of Himalayan Buddhism

標題:

【展覽】Enter The Mandala: Cosmic Centers And Mental Maps Of Himalayan Buddhism

時間:

2014年3月14日至10月26日

地點:

Asian Art Museum(200 Larkin St. San Francisco, CA 94102, U.S.A.)

主辦單位:

Asian Art Museum

聯絡人:

Tel: 415.581.3500;E-mail: pr@asianart.org

內容簡介:

Minutely detailed and saturated with philosophical meaning, these works (most often paintings or sculptures) are a feast for the eyes and the mind—nested squares and circles are arrayed to represent the center of the cosmos and the four cardinal directions. For Buddhist practitioners, however, mandalas are not just images to view, but worlds to enter—after recreating the image in their mind’s eye, meditators imaginatively enter its realm.

But is it possible to have this experience without years of meditative discipline?

Enter the Mandala says yes. In this exhibition, 14th-century paintings align a gallery with the cardinal directions, transforming open space into an architectural mandala—a chance to experience the images in three dimensions, to dwell in the midst of the cosmic symbols and be transported to another world. Visitors can literally “enter the mandala,” exploring places in the cosmos—and perhaps themselves—that might otherwise remain invisible.

系統號:

A-003192