標題

- 《人社東華》電子季刊創刊號

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第85本第1分

- 法制史研究第24期

- 東吳哲學學報第29期

- 臺大歷史學報第52期

- 考古人類學刊第79期

- 國文學報第54期

- 臺大中文學報第43期

- 臺大中文學報第42期

- 創造「傳統」——晚清民初中國學術思想史典範的確立

- 探索與發掘:微觀臺灣美術史

- Asian Studies E-Newsletter

- 戰後臺灣政治史——中華民國臺灣化的歷程

- 旗幟上的風景——中國現代小說中的風景描寫

- 場域與景觀: 臺灣文學傳播現象再探

- 執拗的低音:一些歷史思考方式的反思

- 日治時期臺灣人在滿洲國的生活經驗

- 自由與文學

- 清平山堂話本研究:以日本內閣文庫藏本為主

- 祖靈與上帝:花蓮太魯閣人的宗教變遷與復振運動

- 魔神仔的人類學想像

- 道教女神信仰研究

- 旅人心境:臺灣日治時期漢文旅遊書寫

- 文革的政治與困境——陳伯達與「造反」的時代

- 清代詩經的鐘譜禮政文化學

- 中國現代國家的起源

- 中國詩學

- 東亞視野下的日本哲學──傳統、現代與轉化

- 邊區歷史與主體性形塑

- 考古學與永續發展研究

- 蔡惠如資料彙編與研究

- 方亭隨筆錄

- 十九世紀以來中國地方道教變遷

- 臺灣原住民音樂的後現代聆聽——媒體文化、詩學/政治學、文化意義

- 東南亞客家及其族群產業

- 中國佛學要義:以人物傳記為線索

- 汪暉讀魯迅:《破惡聲論》《呐喊•自序》講稿

- 朱鴻林讀黃宗羲:《明儒學案》講稿

- 漢代道家思想

- 近四十年出土簡帛文獻思想研究

- 大過渡:時代變局中的中國商人

- 漢人民眾宗教研究:田野與理論的結合

- 融通與新變——世變下的中國知識分子與文化

- 中國古代婦女史研究入門

- ユーラシア地域大国の文化表象

- 画像が語る——臺湾原住民の歴史と文化

- 中国の民族文化資源:南部地域の分析から

- 「米中対峙」時代のASEAN:共同体への深化と対外関与の拡大

- 中國醫書の文獻學的研究

- 日本人の文革認識――歴史的転換をめぐる「翻身」

- The Columbia Anthology of Yuan Drama

- The Columbia Anthology of Modern Chinese Drama, Abridged

- Early Medieval China: A Sourcebook

- Breaking with the Past: The Maritime Customs Service and the Global Origins of Modernity in China

- Witchcraft and the Rise of the First Confucian Empire

- Exhibiting the Past: Historical Memory and the Politics of Museums in Postsocialist China

《人社東華》電子季刊創刊號

標題:

《人社東華》電子季刊創刊號

時間:

2014年3月

出版單位:

花蓮:國立東華大學人文社會科學學院

報導者:

國立東華大學人文社會科學學院

內容簡介:

《人社東華》電子季刊由國立東華大學人文社會科學學院所創辦,一年共出刊四期。經過約近一年的籌備工作,《人社東華》電子季刊創刊號於2014年3月18日上線http://journal.ndhu.edu.tw。

本刊為提供人文學科與社會學科對話的平臺與交流園地,希望以人文學者的視野和社會科學的訓練,關注時代文化和社會發展的脈絡,舉凡文學、藝術、政治、社會和經濟等議題,均是本刊關懷的焦點。歡迎海內外讀者,針對以上主題投稿,文長以三千字至六千字為宜,如無版權問題,歡迎提供圖片,惟不接受紙本投稿。來稿請寄本刊編輯委員會電子信箱,電郵:journal@mail.ndhu.edu.tw

【發刊詞】

深耕東臺灣‧放眼全宇宙(黃宣衛)

【人物訪談/側寫】

英雄回家──冬日在東華訪談楊牧(曾珍珍)

【藝文空間】

金鼎獎文學獎得主郭強生專文

寫給自己的幻想家族史(郭強生)

【文化沙龍】

去納粹化:德國二戰後的人事替換與自我批判(胡昌智)

柏林「浩劫紀念碑」與新德國國族認同之建構(潘宗億)

從電影KANO談起(許又方)

【全球視野】

比特幣魔法:未來主要貨幣?(朱嘉明)

權力政治的版塊挪移–誰來領導新世紀的國際政治?(石忠山)

【在地實踐】

臺灣人文及社會創新工作的可能方向(陳東升)

淺談培力式的在地實踐(莊曉霞)

有機蔬菜產業之初探(黎德星)

走進部落的看見(顏嘉成)

【關鍵詞:創新】

從「技術後進」轉變為「技術選擇與推廣」:思考花蓮有機農業技術創新之行動者網絡分析架構〉(田畠真弓(Tabata Mayumi))、(楊惟甯)、(孫維楨)

【書評書介】

棒球運動與殖民地臺灣:讀謝仕淵《國球誕生前記:日治時期臺灣棒球史》(蔣竹山)

【東華風景】

校園隨喜(楊翠)

編輯室手記(吳翎君)

系統號:

P-003201

中央研究院歷史語言研究所集刊第85本第1分

法制史研究第24期

標題:

法制史研究第24期

時間:

2013年12月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

【論著】

唐代家庭的戶籍與共財問題探討(羅彤華)

從唐宋職制律析論儒家司法實踐(劉馨珺)

冤獄與平反──清末江寧三牌樓案鉤沉(杜金)

辛亥革命衝擊中華政法文化的中西歷史內涵(朱浤源)

【研究討論】

復作考──《漢書》刑法志文帝改革詔新解(陶安)

論佛教對儒家思想及傳統法律的影響──以隋文帝的時代為中心(周東平)

三十年來的清代法律史研究──側重於中國大陸地方法律史(吳佩林)

民國沒有反沈派:立憲派司法與辛亥派司法(江照信)

從陌生到顯赫──平等條款入憲史談片(李念祖)

【人與書】

歷盡劫灰望雲階──薛允升遺著《秋審略例》的散佚與重視(孫家紅)

系統號:

P-003096

東吳哲學學報第29期

臺大歷史學報第52期

考古人類學刊第79期

國文學報第54期

臺大中文學報第43期

臺大中文學報第42期

創造「傳統」——晚清民初中國學術思想史典範的確立

標題:

創造「傳統」——晚清民初中國學術思想史典範的確立

時間:

2014年3月

出版單位:

臺北:人間出版社

作者:

江湄 著

內容簡介:

從晚清到五四,中國學人在西方文化的步步侵逼下,開始自覺反思和重新建構「中國的」歷史與文化傳統,他們開始在一種全新的視域下重新審視自身的歷史和文化,考察和規定它的特性,並以一種前所未有的標準重新估量它的價值。

本書嘗試擺脫「進化論」的眼光,將梁啟超、章太炎、胡適的「國學」當作可以平視的三種典範,具體考察梁?超、章太炎、胡適對中國學術思想史的詮釋和重構,著力揭示其背後的思想意圖,分析他們怎樣用「新知」闡釋「舊學」、依「舊學」吸收「新知」,從而實現中國學術的「古今之變」。

作者希望能用「晚清」重構「傳統」的眼光,將我們熟悉的「五四」及「五四」後詮釋「傳統」的方式相對化,從中獲得有益的?示,以努力謀求一種繼承新文化運動又能真正超越之的新的理解中國、想象中國的方式。

系統號:

P-002979

探索與發掘:微觀臺灣美術史

標題:

探索與發掘:微觀臺灣美術史

時間:

2014年3月

出版單位:

臺北:博揚文化事業公司

作者:

林振莖 著

內容簡介:

壹、日治時期臺灣知識份子在美術運動中扮演的角色與貢獻

第一章

從《灌園先生日記》看美術贊助——論林獻堂在日治時期臺灣美術運動史中的贊助者角色與貢獻

第二章

嫁接民族運動與美術的橋樑——論楊肇嘉與臺灣美術贊助

第三章

美術舞臺上的燈光師——論日治時期張星建在臺灣美術中扮演的角色與貢獻

第四章

大稻埕美術活動的贊助者——以王井泉與山水亭為中心

貳、一頁戰後臺灣美術史

第一章

白色恐怖年代裡的堅定左派畫家——試析吳耀忠的生平、思想與藝術作品

第二章

一衣帶水‧桑梓情深——寫記廈門美專(1923-1938)的起落兼論與臺灣的關係

第三章

省展中的異鄉人

第四章

省展水墨畫之變(1990-2006)——談國畫部門人物畫的興起

第五章

心路刻痕——1970年代的朱銘

系統號:

P-003020

Asian Studies E-Newsletter

標題:

Asian Studies E-Newsletter

出版單位:

Ann Arbor: Association for Asian Studies

內容簡介:

Association for Asian Studies(AAS) announced the first issue of the Asian Studies e-Newsletter.

Readers may access the e-Newsletter by logging in to the “Member Only” section of the AAS website at https://www.asian-studies.org/members/

系統號:

P-003106

戰後臺灣政治史——中華民國臺灣化的歷程

標題:

戰後臺灣政治史——中華民國臺灣化的歷程

時間:

2014年3月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

若林正丈 原著,洪郁如等 合譯

內容簡介:

序章 觀察現代臺灣政治的角度

一、民主化、認同政治、臺灣海峽的和平

二、為什麼中華民國臺灣化?

三、中華民國臺灣化的展開

第壹部 前期.初期條件.啟動 1945-1987年

第一章 多重族群社會的臺灣―歷史前提

一、滿清帝國、日本殖民帝國、多重族群社會

二、中場的悲劇―二二八事件與「省籍矛盾」、臺灣民族主義的歷史起源―國家機構的統合

三、國民黨政權的撤遷臺灣

第二章 戰後臺灣國家與多重族群社會之重組―初期條件

一、作為東西冷戰「前哨站」的戰後臺灣國家

二、作為另一個「正統中國國家」的戰後臺灣國家

三、作為遷占者國家的戰後臺灣國家

四、多重族群社會的戰後重組

第三章 不合理體制的惡化與調整―啟動過程

一、外部過程―從冷戰前哨基地到曖昧的周緣

二、內部過程―從體制調整到體制轉型

第貳部 中華民國臺灣化的展開 1988-2008 年

第四章 民主體制的設置―「憲政改革」的第一階段

一、「憲政改革」的啟動與其政治藍圖

二、「憲政改革」的展開―「最小綱領民主體制」的設置與政府代表制問題的解決

第五章 朝向主權國家與民主體制的苦惱―「憲政改革」的第二階段

一、「凍省」與「臺灣式半總統制」之形成―第四次修憲

二、「兩國論」修憲的夭折與「憲政怪獸」的終結―第五次修憲的糾紛與第六次急就章式修憲

三、政權交替的衝擊與第七次修憲―國家性與政治體制的新典範?

第六章 民族主義政黨制的形成及其展開

一、民族主義政黨制的形成與政治動員之族群=民族的(ethnic-cum-national)脈絡

二、民族主義政黨制的展開

第七章 多元文化主義的浮現

一、「過去的克服」與「族群和解」

二、從同化主義到多元文化主義

三、變貌躊躇的認同

第八章 七二年體制的傾軋

一、中華民國臺灣化與「七二年體制」

二、「一個中國」原則在臺灣的衰退

終章 中華民國臺灣化與臺灣海峽的和平

一、中華民國臺灣化之未來

二、中華民國臺灣化與臺灣海峽的和平

系統號:

P-002942

旗幟上的風景——中國現代小說中的風景描寫

標題:

旗幟上的風景——中國現代小說中的風景描寫

時間:

2014年3月

出版單位:

臺北:秀威資訊科技公司

作者:

張夏放 著

內容簡介:

在中國現代小說中,「風景描寫」在不同的作家作品中呈現出形態各異的面貌。從二十世紀二十年代一直到世紀的結束,小說裡的風景也不斷地變化色彩,這裡面有作家對小說文體上的考量佈局,也牽涉到了作家的審美觀點、文化理想、社會思潮及意識形態等因素。

本書以文本研究的方式,爬梳中國現代小說中的「風景描寫」,包括美學意義上的風格特徵,以及更深一層的意識形態等,並對這些形色各異的面貌進行闡釋。書中聚焦的範圍從上世紀二十年代開始,一直到中共建國,述及魯迅的《故鄉》裡的荒村、沈從文《邊城》中的老渡口、廢名《橋》上的各色風光、蕭紅《呼蘭河傳》河畔的花園、丁玲《太陽照在桑乾河上》中的太陽及河流等現代名家鉅著中自然景色的書寫和象徵。

作者簡介

張夏放,北京大學文學博士。現任職語文出版社。曾做過鄉村教師,文學雜誌編輯。主編普通高中語文選修教材兩種,出版譯作一種。發表論文、小說、詩歌等近百篇(首)。

系統號:

P-002943

場域與景觀: 臺灣文學傳播現象再探

標題:

場域與景觀: 臺灣文學傳播現象再探

時間:

2014年3月

出版單位:

臺北:印刻文學

作者:

林淇瀁 著

內容簡介:

卷一 與歷史協商:文學史論與本土論述

壹、民族想像與大眾路線的交軌:1930年代臺灣話文論爭與臺語文學運動

貳、一個自主的人:楊逵日治年代的社會實踐與文學書寫

參、再現南投「意義地圖」:日治以降南投新文學發展典模

肆、「現代」與「現實」的辯證:《笠》詩刊本土論述的雙軸延伸

伍、場域‧權力與遊戲:從舊書重印論臺灣文學出版的經典再塑

卷二 與社會對話:報導文學與散文論述

壹、擊向左外野:日治時期楊逵的報告文學理論與實踐

貳、臺灣報導文學的虛構敘事規約

參、臺灣報導文學書寫策略分析

肆、猛撞醬缸的虫兒:柏楊雜文的文化批判意涵

伍、高職國文現代文學選文的社會想像:以東大版、龍騰版為例

卷三 與網路匯流:網路文學與數位論述

壹、超文本‧跨媒介與全球化:網路科技衝擊下的臺灣文學傳播

貳、尋找書寫新部落:臺灣作家「部落格」傳播模式初探

參、文本協商:臺灣作家「部落格」傳播模式再探

肆、逾越/愉悅:資訊、文學傳播與文本越位

伍、臺灣文學與資料庫之運用

系統號:

P-003009

執拗的低音:一些歷史思考方式的反思

標題:

執拗的低音:一些歷史思考方式的反思

時間:

2014年3月

出版單位:

臺北:允晨文化

作者:

王汎森 著

內容簡介:

在近代中國,當新的思想典範逐漸登臨歷史舞臺時,有不少帶有傳統色彩的學術論述被推擠到歷史邊緣,這些思想、論述、視野及方法,值得重新加以檢視。「執拗的低音」不是復古,而是回到各種論述的分流點去重加審視,去了解是不是有獲得一些新的學術資源的可能。

本書共有正文四篇。第一篇〈執拗的低音——一些歷史思考方式的反思〉。本篇包括若干主題,如重新檢討近代中國激進思想下各種互相競爭的論述、對「史家的邏輯」與「事件的邏輯」的思考、對歷史人物「有限理性」(bound rationality)的思考等。第二篇〈「心力」與「破對待」〉。本篇以《仁學》為例,說明新奇的自然科學概念如何轉化了傳統的道德語彙、「心力」與主觀能動性的塑造,宇宙道德共同體的追求,並說明新的價值追求如何改變學術的視野。第三篇〈王國維的「道德團體」論及相關問題〉。近代的新史學強調:史學研究不應受傳統道德仁義的束縛。歷史與道德、歷史與倫理成為一種過時的關懷。本篇探討王國維「道德團體」說的觀念來源,並藉著這個機會討論「歷史」與「倫理」、「歷史」與「意義」等相關問題。第四篇〈「風」——一種被忽略的史學觀念〉。在近代中國,新史家通常宣揚「歷史者,敘述人群進化之現象而求得其公理公例者也」(梁啟超)。本篇則想檢視一種被忽略的史觀,它強調歷史是一種察勢觀「風」之學。

作者簡介

王汎森,臺灣雲林北港人。國立臺灣大學歷史學系學士、國立臺灣大學歷史學研究所碩士、美國普林斯頓大學博士,歷史學家,中央研究院歷史語言研究所特聘研究員,中央研究院院士。

著有:《章太炎的思想》(臺北:時報出版,1985)、《古史辨運動的興起》(臺北:允晨文化,1987)、Fu Ssu-nien: A Life in Chinese History and Politics(CambridgeUniversity Press,2000)、王曉冰譯,《傅斯年:中國近代歷史與政治中的個體生命》(譯自:FuSsu-nien: A Life in Chinese History and Politics)(北京:生活.讀書.新知三聯書店,2012)、《中國近代思想與學術的系譜》(石家莊:河北教育出版社,2001;臺北,聯經出版,2003)、《晚明清初思想十論》(上海:復旦大學出版社,2004)、《近代中國的史家與史學》(香港:三聯書店,2008)、《權力的毛細管作用:清代的思想、學術與心態》(臺北,聯經出版,2013)

系統號:

P-003011

日治時期臺灣人在滿洲國的生活經驗

自由與文學

標題:

自由與文學

時間:

2014年3月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

高行健 著

內容簡介:

序言 世界困局與文學出路的清醒認知/劉再復

輯一

環境與文學──我們今天寫什麼?──國際筆會東京大會文學論壇開幕式演講

意識形態與文學──韓國首爾國際文學論壇演講

自由與文學──德國紐倫堡─埃爾朗根大學國際人文研究中心舉辦「高行健:自由、命運與預測」國際學術研討會演講

認同─文學的病痛──臺灣《新地》雜誌舉辦世界華文文學高峰會議在臺灣大學演講

走出二十世紀的陰影──臺灣《新地》雜誌舉辦世界華文文學高峰會議在臺中的演講提綱

意識形態時代的終結──韓國首爾檀國大學演講提綱

非功利的文學藝術──韓國首爾漢陽大學演講提綱

呼喚文藝復興──新加坡作家節演講

輯二

洪荒之後

關於《美的葬禮》──兼論電影詩

《山海經傳》──臺灣國家戲劇院演出感言

輯三

創作美學──香港中文大學演講

杜特萊與高行健對談/蘇珊譯

輯四

林兆華的導演藝術

馬森的《夜遊》

後記

附錄:高行健年表/劉再復整理

系統號:

P-003054

清平山堂話本研究:以日本內閣文庫藏本為主

標題:

清平山堂話本研究:以日本內閣文庫藏本為主

時間:

2014年3月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

李李 著

報導者:

本書作者

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 白話小說的崛起

第二節 《六家小說》、《六十家小說》與《清平山堂話本》

第三節 《清平山堂話本》研究現況

第四節 《清平山堂話本》輯印者——洪楩

第五節 話本小說的體制

第二章 分論

第一節 話本卷一

卷一之一〈柳耆卿詩酒玩江樓記〉

卷一之二〈簡帖和尚〉

卷一之三〈西湖三塔記〉

卷一之四〈合同文字記〉

卷一之五〈風月瑞仙亭〉

第二節 話本卷二

卷二之一〈藍橋記〉

卷二之二〈快嘴李翠蓮記〉

卷二之三〈洛陽三怪記〉

卷二之四〈風月相思〉

卷二之五〈張子房慕道記〉

第三節 話本卷三9

卷三之一〈陰騭積善〉

卷三之二〈陳巡檢梅嶺失妻記〉

卷三之三〈五戒禪師私紅蓮記〉

卷三之四〈刎頸鴛鴦會〉

卷三之五〈楊溫攔路虎傳〉

第三章 總論

第一節 角色臉譜

第二節 市井風情

第三節 時代思想

第四節 地域景觀

第五節 詞語結構

第六節 藝術美學

第四章 結論

作者介紹:

李李,中國文化大學中國文學研究所博士,現任教於中國文化大學中國文學系文藝創作組。著有《古典名篇賞析》、《袁小修小品文論集》、《三蘇散文研究及其他》、《〈臺灣陳辦歌〉研究》。

系統號:

P-003061

祖靈與上帝:花蓮太魯閣人的宗教變遷與復振運動

標題:

祖靈與上帝:花蓮太魯閣人的宗教變遷與復振運動

時間:

2014年2月

出版單位:

臺北:Airiti Press

作者:

邱韻芳 著

內容簡介:

本書關注三個主題──太魯閣人的祖靈信仰、帶給太魯閣人新神靈觀的基督長老教會,以及當代太魯閣文化活動中有關傳統的建構,而貫串這些主題的則是utux與gaya兩個關鍵的概念。透過本書有關utux與gaya的探討,作者企圖描繪出花蓮太魯閣人傳統信仰受到基督教影響之前與之後的大致面貌,並藉由改宗的歷程,進一步討論「祖靈」與「上帝」對於不同時期與部落之族人的意義。最後亦從太魯閣人的復振運動中,探討由當代族群菁英所建構的「傳統」祭儀,從展演逐步轉化為族群認同表徵與儀式背後的動力,及其帶來的後續效應。

作者簡介

出生於基隆,二十三歲時決定放棄臺大數學系碩士班學業轉考人類學研究所,考試失利卻意外參與了原住民紀錄片拍攝工作,自此深深被部落吸引無法自拔。二十七歲進入臺大人類學研究所就讀,從碩士到博士論文,皆關注臺灣原住民的宗教變遷,尤其是對臺灣基督長老教會在部落的過去、現在與未來所扮演的角色深感興趣。除宗教議題外,也關心原住民的族群認同,以及當代的變遷和發展,如社區營造、文化觀光等問題。現任職於國立暨南大學人類學研究所,研究領域為宗教人類學、族群理論、臺灣南島語族研究、觀光人類學。

系統號:

P-002974

魔神仔的人類學想像

標題:

魔神仔的人類學想像

時間:

2014年2月

出版單位:

臺北:五南圖書公司

作者:

林美容、李家愷 合著

內容簡介:

壹 序言

貳 何謂魔神仔,何為魔神仔

一、魔神仔的定義

二、古文獻中的山魈

三、山都木客及其詮釋

四、臺灣文獻中的魔神仔

五、今人對魔神仔的研究與探索

參 魔神仔田野

一、魔神仔傳說與故事的蒐集

二、魔神仔的樣子

三、魔神仔會幻化

四、魔神仔、水鬼與夢倀

五、人們對魔神仔的認知

肆 魔神仔之於人

一、魔神仔喜歡作弄人

二、魔神仔喜歡「牽囝仔」

三、魔神仔會置人於死嗎

四、魔神仔偶爾對人有益

五、魔神仔相關的民俗與信仰

伍 魔神仔與大自然的關係

一、魔神仔與山

二、魔神仔與水

三、魔神仔與動物

四、魔神仔與植物

五、魔神仔與其他大自然事物

陸 魔神仔的比較民俗學

一、福建的魔神仔

二、日本的妖怪與神隱現象

三、跨民族的矮人傳說

柒 魔神仔的人類學想像

一、早期人類叢林生活的聯想

二、文明進化的重大關鍵性改變

三、人類集體無意識的刻畫

捌 結論

一、魔神仔本質上是精怪

二、魔神仔即臺灣版的矮人

三、魔神仔具有比較民俗學的意涵

四、魔神仔傳說故事是人類遠古生活經驗之集體無意識的迸發

五、魔神仔傳說故事提醒人類與大自然的關係

六、魔神仔傳說故事對當代民俗的意涵

系統號:

P-002991

道教女神信仰研究

標題:

道教女神信仰研究

時間:

2014年2月

出版單位:

臺北:輔大書坊

作者:

莊宏誼 主編

內容簡介:

本書共有五篇道教女神的研究論文,第一是鄭素春的〈唐、宋時期魏華存信仰研究〉,以歷史文獻考察上清經派祖師魏華存的信仰在唐宋時期的發展與演變。第二篇為陳藝勻的〈無夫與不產─仙人玉女傳說中的婚配、生產與神性〉,討論道教神話中玉女與女先在信仰者心目中的角色及社會地位。第三篇為張譯心的〈王母起源的靈知敘述與朝聖實踐的詮釋──以彰化一新興王母廟為例〉,以田野調查方法探討當今臺灣的王母信徒透過通靈的方式,試圖了解自己所信奉之神的情形。第四篇乃蕭登福的〈論汾陰后土祠所祀為后土地母並論后土非女媧〉,以豐富的文獻論述汾陰后土祠的神為后土地母。第五篇為郭又慈的〈臺灣宮廟管理──以新北市蘆洲護天宮為例〉,以田野調查的方法,從「宮廟管理」的角度,探討蘆洲護天宮的經營及其地母信仰。

系統號:

P-003019

旅人心境:臺灣日治時期漢文旅遊書寫

標題:

旅人心境:臺灣日治時期漢文旅遊書寫

時間:

2014年2月

出版單位:

臺北:萬卷樓圖書公司

作者:

林淑慧 著

內容簡介:

旅遊書寫呈現作者與時空情境的關聯,蘊含跨界比較或自我觀看的方式。本書從臺灣日治時期《臺灣日日新報》、《漢文臺灣日日新報》、《臺灣民報》、《臺灣新民報》、《臺灣教育會雜誌》、《臺灣文藝叢誌》、《詩報》、《三六九小報》、《風月報》與《南方》等刊物及顏國年、?獻堂、雞籠生等個人文集,或是留日學生回憶錄的旅遊書寫,詮釋知識份子的文化批判及國際觀。旅遊散文為作者擇選、編織、重組旅遊經驗,與如何再現記憶有關;且藉由論述表達抗拒的理念,或流露受到殖民勢力與權力影響的痕跡。應用與旅遊或觀光、空間與地方、再現、敘事、論述、情感結構等概念,詮釋時空流轉下臺灣旅遊書寫的視角與意象,並分析現代性與文化迻譯等核心主題。

系統號:

P-003023

文革的政治與困境——陳伯達與「造反」的時代

標題:

文革的政治與困境——陳伯達與「造反」的時代

時間:

2014年1月

出版單位:

新竹:國立交通大學出版社

作者:

白承旭 著,延光錫 翻譯,

內容簡介:

文化大革命的展開原是為了解決黨與社會主義體制所產生的矛盾問題,但其結果卻演變為對群眾運動進行敵對性的鎮壓。以「群眾自辦」為革命的方向、「造反有理」、「炮打司令部」為革命的口號,象徵著文化大革命是一個「造反」的時代,但這些造反的潮流卻不盡與毛澤東的意圖相同。

本書將焦點放在文革時期扮演核心角色的中央文革小組組長陳伯達身上,以及他與毛主席和造反派的關係。陳伯達做為毛澤東在理念上最親近的同志,但也被指為是造反派的幕後象徵;以陳伯達為象徵性人物,來探討「造反」運動的出現與消滅間所湧現的文革困境與癥結。

作者簡介

白承旭,韓國中央大學社會學系(所)教授,屬於80年代末在韓國社會性質論戰中出現的「民眾民主」(People’s Democracy)路線的進步學者。在90年代後,思想方面援用阿圖塞和巴利巴爾對馬克思的再詮釋,以及華勒斯坦和阿瑞基的世界體系分析,針對韓國社會,進行批判性的介入。同時傳承自韓國的「批判性中國研究」,將「中國」作為理論革新的參照點,深化了理論的思考。

曾擔任New Left Review韓文版編輯委員長、韓國社會運動團體「社會進步連帶」共同運營委員長、Visiting Research Associate, Fernand Braudel Center for the Study of Economics, Historical Systems, and Civilizations, SUNY at Binghamton, USA. (1998-1999)、Visiting Senior Research Fellow, Centre for Global Political Economy, The University of Sussex, UK (2009-2010), 國立交通大學社會與文化研究所訪問學者(2011.1-2)。

譯者簡介

延光錫,1977年出生於南韓中部,2004年畢業於韓國外國語大學中文系,2009年畢業於臺灣世新大學社會發展研究所碩士,現為國立交通大學社會與文化研究所博士生。

校對者簡介

胡清雅

系統號:

P-002992

清代詩經的鐘譜禮政文化學

中國現代國家的起源

標題:

中國現代國家的起源

時間:

2014年1月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

孔飛力(Philip A. Kuhn) 著,陳兼、陳之宏 翻譯

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

本書是由孔飛力1994年在法蘭西學院發表的系列演講整理修改而成,是其代表作之一。作者分別從政治參與、政治競爭與政治控制三個方面入手,討論「現代國家」在中國形成的「根本性議程」(constitutional agenda)。這樣的「根本性議程」,將帝制晚期與現代中國的歷史連結在一起,使本書不僅深入中國歷史的肌理,也對掌握現代中國的面貌有重要啟示。

孔飛力認為,中國走向現代化並非完全是受外國刺激被動反應的結果,早在鴉片戰爭之前,中國內部就面臨著諸多根本性問題上的深刻危機。對於這些危機,晚清的中國也產生了自己的思考和回應,其中許多已碰觸到了「現代國家」的範疇。作者討論的正是這些中國本土提供的知識資源,即「現代性」的中國經驗。孔飛力同時強調,中國「現代性」的構建,包括「現代國家」的實現若成為可能,所根據的將不是西方的路徑,而是中國自己的經驗和條件。而中國的經驗,不僅與中國密切相關,也具有普世意義。

關於作者

孔飛力,1964年獲得哈佛大學博士學位。當費正清1977 年從哈佛大學榮休後,孔飛力接任哈佛大學歷史系和東亞語言文化系講座教授。他曾擔任過芝加哥大學遠東語言文化系主任、哈佛大學費正清東亞研究中心主任,哈佛大學東亞研究委員會主席。曾獲得包括古根漢姆學術研究獎在內的多種學術榮譽,是美國藝術人文科學院院士。《叫魂:1768 年中國妖術大恐慌》(1990)為他最主要的代表作,獲「列文森中國研究最佳著作獎」;此外他所著《中華帝國晚期的叛亂及其敵人》(1970)、《海外中國人》( 2009 )等,均有深遠的影響。

《中國現代國家的起源》以在法蘭西學院所作的系列講座為基礎改寫而成,是孔飛力的代表作之一, 1999 年先以法文出版,2002年推出英文版。本書著重提出中國帝制晚期以來,直到現代國家構建的「根本性議程」。

陳兼

康奈爾大學歷史系中美關係史講座教授

陳之宏

康奈爾大學歷史系副教授

余英時、許倬雲、王賡武、金耀基共同推薦

系統號:

P-003040

中國詩學

標題:

中國詩學

時間:

2014年1月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

葉維廉 著

內容簡介:

代序

尋找確切的詩:現代主義的Lyric、瞬間美學與我

壹│古典部分

第一章 中國文學批評方法略論

第二章 中國古典詩中的傳釋活動

第三章 言無言:道家知識論

第四章 祕響與旁通:文意的派生與交相引發

第五章 中國古典詩中山水美感意識的演變

第六章 嚴羽與宋人詩論

第七章 重涉禪悟在宋代思域中的靈動神思

第八章 空故納萬境:雲山煙水與冥無的美學

貳│傳意與釋意

第九章 與作品對話:傳釋學初探

第十章 「出位之思」:媒體及超媒體的美學

附錄:藝術表現論述大綱

參│現代部分

第十一章 歷史整體性與中國現代文學研究之省思

第十二章 文化錯位:中國現代詩的美學議程

第十三章 比較文學與臺灣文學

第十四章 臺灣五十年代末到七十年代初兩種文化錯位的現代詩

第十五章 中國現代詩的語言問題:《中國現代詩選》英譯本緒言

補述之一:視境與表現

補述之二:語言的發明性

第十六章 危機文學的理路

附錄:〈沒有寫完的詩〉

第十七章 漏網之魚:維廉詩話

系統號:

P-003055

東亞視野下的日本哲學──傳統、現代與轉化

標題:

東亞視野下的日本哲學──傳統、現代與轉化

時間:

2013年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

林永強、張政遠 合編

內容簡介:

第壹部分 日本哲學的傳統

壹、對「古」的態度:論荻生徂徠╱中島隆博

貳、「經」和「天下」:評述平岡武夫的經史研究╱石井剛

第貳部分 日本哲學與現代

參、比較西田幾多郎與利奧塔如何以「無」來面對現代性╱梁寶珊

肆、東亞偶然論的諸相:從九鬼周造、田邊元到張文環╱廖欽彬

伍、西谷啟治〈虛無主義對我們的意義〉的後三一一解讀╱林永強

第參部分 日本哲學的轉化

陸、西田幾多郎的身體哲學╱張政遠

柒、存在與時間:以西谷啟治《何謂宗教》為主的探討╱謝宛如

捌、《「粹」的構造》與人的存在之詮釋╱王耀航

玖、大震災與日本人的自然觀╱野家啟一

系統號:

P-003094

邊區歷史與主體性形塑

標題:

邊區歷史與主體性形塑

時間:

2013年12月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

作者:

謝國興 主編

內容簡介:

一、近現代閩、臺商人的活動與工商業傳承

村上衛晚清時期廈門英籍華人的經濟活動(村上衛)

戰後初期臺灣中小企業的殖民地傳承(謝國興)

二、臺灣歷史的多元鑲嵌與主體建構

法律現代化與「內地延長」的再延長:以日治後期與戰後初期的承接為中心(王泰升)

高等考試分省/區定額制的形成與在臺灣的實際運作(1946-1968)(許雪姬)

三、帝國邊區的開發與族群關係

從近代中國邊境社會的「文明化」政策與實踐:光緒時期廣西西部地區的開發和地方政府(菊池秀明)

Ngaba in the 1950s: From United Front to Democratic Reform on the Pastoral Frontier (Donald S. Sutton)

系統號:

P-003105

考古學與永續發展研究

標題:

考古學與永續發展研究

時間:

2013年12月

出版單位:

臺北:中央研究院人社中心考古學專題研究中心

作者:

邱斯嘉、臧振華 主編

內容簡介:

永續研究是當前國際上一個備受關注的研究議題,它最主要目的是要企求自然環境、經濟發展與人類社會之間的和諧與平衡,並且不影響人類未來世代的生存與福祉。永續研究的範疇非常寬廣,含蓋了不同尺度的時間與空間,以及不同脈絡下的環境、社會與經濟組織,需要多學科的合作。而作為一個具有時間深度,並且以人類物質遺存作為主要研究資料的學科,考古學在永續的研究中,亦可提供重要的貢獻,特別是在人類與自然環境關係之變遷、人類社會長時限的發展,以及人類文化資產之保存與經營等方面,具有其它學科所無法替代的地位。然而國內的學術界似乎對此方面還不甚熟悉,因此,本專書擬以永續作為研究的專題,期望能藉由考古學的研究理念、方法與資料,透過跨領域合作,對此一受到普遍重視的當代議題作出獨特的貢獻。基於這一構想,本書從學理與應用兩方面,擬定了五個可進行研究的題目:(一)古代環境重建及人地關係研究(二)古代人類生業與聚落系統研究(三)古代社會體系的發展與變遷(四)古代土地利用與國土規劃之研究(五)文化資產永續保存與經營。本書匯集了15篇論文,分別針對上述議題發表最新探索之成果。

系統號:

P-002944

蔡惠如資料彙編與研究

標題:

蔡惠如資料彙編與研究

時間:

2013年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

廖振富 編著

內容簡介:

壹、導論:從「富家公子」到民族運動「啟蒙先驅」──蔡惠如生平與作品新論

一、前言

二、蔡惠如新資料的來源與價值

三、蔡惠如的經商生涯:臺灣與中國投資的起落

四、蔡惠如的政治活動:從同化會到臺灣民族運動

五、蔡惠如的文學活動與創作:從「維護漢文」到「啟蒙意識」的覺醒

六、結語

貳、蔡惠如作品

一、詩作

二、詞作

三、文章

四、書信

參、與蔡惠如相關之詩文與書信

一、與蔡惠如相關之詩詞

二、相關書信

三、哀悼詩文與祭辭

肆、蔡惠如的相關報導

伍、友人日記之相關記載(摘要)

一、傅錫祺日記中之相關記載

二、林癡仙日記中之相關記載

三、張麗俊日記中之相關記載

四、林獻堂日記中之相關記載

五、蔡培火日記中之相關記載

陸、蔡惠如年表初編

柒、附錄:日治時期臺灣「監獄文學」探析──以林幼春、蔡惠如、蔣渭水「治警事件」相關作品為例

一、前言

二、三家生平、「治警事件」及其相關作品簡述

三、三家相關作品內涵綜論

四、三家相關作品寫作特色的比較

五、結語

捌、參考資料

一、未出版史料

二、專書

三、學位論文

四、資料庫

系統號:

P-002975

方亭隨筆錄

標題:

方亭隨筆錄

時間:

2013年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

阮文超 著

內容簡介:

《方亭隨筆錄》共六卷,於嗣德三十五年(1882),即阮文超過世十年後刻印刊行。在各卷卷首(除第三卷以外)都標記此書為壽昌居士效方亭親自編輯(「壽昌居士方亭手編」)。此書的名稱在書中稱載不一,如書前《小引》稱此書是《方亭遺集》,第一卷則稱《方亭隨筆錄》,第二卷作《隨筆錄》,第四卷作《方亭隨筆》,校點者一律稱作《方亭隨筆錄》。

第一卷的名稱是「諸經考約」,實際上只涉及《易經》、《尚書》、《詩經》三經。作者大體對經典中的字句進行考究,沒有具體題目。只有在《易經》部分,作者才分列具體問題,問題後則寫上「以上說到…」。第二卷沒有名稱,但卷中可見各篇小題如:「聖諡」、「祀典」、「孔林」等。全卷內容豐富,作者考察眾多問題,從孔子的諡名、配祀的人,到祭城隍的事、卜筮、印章、龍生九子的傳說、道士、科舉等無所不包。第三卷沒有名稱,卷內亦無小題。內容多為談論歷史事件與歷史人物。第四卷沒有名稱,「四海考約」是第一小目的名稱,很容易被誤會是全卷的名稱。這卷陳述各地理的問題,但考究的重心在於當時越南儒家還沒注意的地方。除此以外,作者也考察一些信仰天主教的國家。最後阮文超注重考察黃河、長江及歷代治黃河水的資料,以作為治紅河水的參考材料。第五卷為「四書摘講」,但實際上只論及》論語》、《大學》、《中庸》,未涉 及《孟子》。第六卷稱為「諸史考約」,主要內容談論立代史書編寫的一些問題如:李榕村(李光地,1642-1718,字晉卿,中國福建省安溪人)的《諸經總論》。

總的來說,第一卷的內容與第五卷的相近,都是考究儒家經典;第三卷與第六卷的內容相近,都論述歷史的問題;第四卷考究地理的問題;第二卷則為雜論。通過本書內的問題,特別是第一和第五卷,作者努力地提出不同於朱子及歷代名儒的見解。此一特點顯示阮文超除了接受中國歷來的詮解外,亦有個人的創發。

系統號:

P-002976

十九世紀以來中國地方道教變遷

標題:

十九世紀以來中國地方道教變遷

時間:

2013年12月

出版單位:

香港:三聯書店

作者:

黎志添

內容簡介:

鸞堂與近代臺灣的地方社群:埔里的個案研究

康豹(Paul Katz)

大人宮翁家道法外傳及其相關道壇考述

謝聰輝

清末日據初新竹的道士與張天師:兼談其時臺灣北部宗教人物的「龍虎山朝聖」

王見川

注連與解除:道教拔度儀中的非常死亡觀

李豐楙

一百年來廣東地區扶鸞結社運動之興起與演變(1838-1953)

志賀市子

澳門吳慶雲道院的歷史變遷:十九世紀以來澳門正一派火居道士研究

黎志添

清末以來嶺南地區仙方、善書與呂祖信仰

游子安

清代北京白雲觀住持(方丈)、監院傳承考

尹志華

北京東嶽廟恢復過程中的問題

王宗昱

華北地方社會中的全真道士:以華山法派賡續與公共廟宇經營為中心

吳真

全真廣學:清末民初南陽的玄妙觀、教權運動和現代改革

劉迅

湘中地區道教的傳入、傳播和發展

羅柏松(James Robson)

近代中國的天師授籙系統:對《天壇玉格》的初步研究

高萬桑(Vincent Goossaert)

道教於中國宗教和文化之所為與無為

勞格文(John Lagerwey)

系統號:

P-002978

臺灣原住民音樂的後現代聆聽——媒體文化、詩學/政治學、文化意義

標題:

臺灣原住民音樂的後現代聆聽——媒體文化、詩學/政治學、文化意義

時間:

2013年12月

出版單位:

臺北:國立臺北藝術大學

作者:

陳俊斌 著

內容簡介:

本書以戰後(在歷史分期上被稱為「後現代」)臺灣原住民音樂為研究對象,以個案研究方式,探討音樂文本和社會文化脈絡的關聯。不同於長期以來臺灣民族音樂學家及人類學家,在原住民音樂研究上強調「保存及重建『原汁原味』的原住民音樂」主流觀點,本書聚焦於「原住民音樂的再現」相關議題的討論。

內文分為三大部分:「媒體文化」、「詩學與政治學」、和「文化意義」,呼應Stuart Hall在有關「再現」的討論中,強調的三個面向:「再現」、「語言」與「意義」。本書寫作的目的不僅在於描述當代原住民音樂的發展,更期望透過有關「再現」討論,探索音樂做為族群對話空間的可能性,在研究方法上則接合音樂學與文化研究,進行跨領域之研究。

作者簡介

陳俊斌,美國芝加哥大學民族音樂學哲學博士,國立臺北藝術大學音樂學研究所專任助理教授。主要經歷:國立臺南藝術大學民族音樂學研究所專任助理教授(2010-2012年)、南華大學民族音樂學系專任助理教授(2007-2009年)。研究興趣為原住民音樂、臺灣音樂、民俗音樂/流行音樂、亞洲音樂、音樂與認同,音樂與民族主義,音樂與文化研究。主要著作:〈「民歌」再思考:從《重返部落》談起〉(2012)、〈雙重邊緣的聲音─臺灣原住民當代音樂與(後)現代性〉(2011)、〈談臺灣原住民卡帶文化的混雜性〉(2011)、〈「前景」、「背景」與「對偶樂念」:談馬水龍男聲合唱與管絃樂曲《無形的神殿》〉(2010)、〈「唱片時代」的阿美族歌聲:以黃貴潮「臺灣山地民謠」為例〉(2009),〈從「蘭嶼之戀」的跨部落傳唱談陸森寶作品的「傳統性」與「現代性」〉(2009),〈迴盪在水墨與油彩之間的音符─馬水龍教授作品中東方與西方音樂素材的對話與交融〉(2008)。

系統號:

P-002990

東南亞客家及其族群產業

標題:

東南亞客家及其族群產業

時間:

2013年12月

出版單位:

高雄:國立中山大學出版社

作者:

張翰璧 著

內容簡介:

客家移民落腳在不同社會,會受到不同歷史文化脈絡、政治經濟發展與族群互動關係的影響,形成或是建構出不同的客家文化特質。因此,不同區域間的比較研究對釐清「客家」或是「客家文化」的概念,以及對客家族群的相關研究具有相當重要的意義。本書希望將新馬地區的客家產業發展置於上述的架構中,分析在地複雜性(local complexity)——包括移民的過程、人群的流動和現今居民社群的特性,以勾勒出「東南亞客家」的組織特性與文化內涵。讓「時間」(世界經濟、政權的轉變)與「空間內部的行動者」(族群關係)在區域中對話,並觀察與分析所產生的「客家」文化特質。

系統號:

P-002993

中國佛學要義:以人物傳記為線索

汪暉讀魯迅:《破惡聲論》《呐喊•自序》講稿

標題:

汪暉讀魯迅:《破惡聲論》《呐喊•自序》講稿

時間:

2013年12月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

汪暉 著

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

魯迅的文學作品誕生於特定的社會歷史環境中,卻有着超越時空的經典意義與再闡釋的可能。本書作者汪暉通過對魯迅兩篇早期經典文本—《破惡聲論》與《吶喊.自序》的解讀,再現了魯迅早期思想中對「啟蒙」這一現代性經典問題的思考與回答;並通過探索魯迅棄醫從文的緣由,揭示其文學寫作的根源與動力所在。作者將魯迅作品中蘊含的顛覆性張力還原回社會歷史的時空脈絡中,抽絲剝繭,層層深入地帶領讀者去理解「革命」與「文學」對於二十世紀中國的意義。

關於作者

汪暉,清華大學人文學院教授,人文與社會科學高等研究所所長,研究領域為中國思想史、現代中國文學等。主要著作有《東西之間的「西藏問題」》(2011)、《亞洲視野:中國歷史的敘述》(2010)、《去政治化的政治》(2008)、《現代中國思想的興起》(2004)、《死火重溫》(2000)、《無地彷徨:「五四」及其回聲》(1994)、《反抗絕望—魯迅及其〈吶喊〉〈彷徨〉研究》(1990)等。若干著作與論文被翻譯為英文、日文、韓文、意大利文及西班牙文等。2013 年,榮膺盧卡.帕西奧利獎(Luca Pacioli Award)。

系統號:

P-003041

朱鴻林讀黃宗羲:《明儒學案》講稿

標題:

朱鴻林讀黃宗羲:《明儒學案》講稿

時間:

2013年12月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

朱鴻林 著

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

《明儒學案》是公認的「國學必讀之書」。書中梳理兩百多位明代儒學家的學術師承、思想流派、代表論著等,黃宗羲所作之儒學家傳記與學術評論更是點睛之筆。

本書作者朱鴻林精要介紹《明儒學案》的成書年代、版本流傳、內容結構、選材標準與主旨立意等,選取《發凡》、《序》與《曹端學案》三個文本進行深入解讀,啟發讀者為學做人應「反求諸心」,成就「自得之學」。

關於作者

朱鴻林,現任香港理工大學鄺美雲文化及藝術勵學教授席教授、中國文化講座教授暨香港孔子學院院長。曾任普林斯頓大學東亞學系研究員、臺灣中央研究院歷史語言研究所研究員、香港中文大學歷史系教授。研究領域為明史及中國近世思想文化史、宋明理學。著有《明儒學案點校釋誤》《明人著作與生平發微》《中國近世儒學實質的思辨與習學》等書及中英文學術論文七十多篇,編著《明太祖的治國理念及其實踐》,點校整理唐伯元《醉經樓集》等書。

系統號:

P-003042

漢代道家思想

標題:

漢代道家思想

時間:

2013年11月

出版單位:

臺北:五南圖書公司

作者:

陳麗桂 著

內容簡介:

壹、漢代道家思維中的各家思想─〈論六家要旨〉論六家

貳、黃老道家與齊學

參、漢代道家思想的演變與轉化

肆、漢代的氣化宇宙論及其影響

伍 道家養生觀在漢代的演變與轉化——以《淮南子》、《老子指歸》、《老子河上公章句》、《老子想爾注》為核心

陸、《淮南子》解老

柒、《老子指歸》的聖人論

捌、《老子河上公章句》所顯現的黃老養生之理

玖、從哲學、養生到宗教——《河上公章句》解老

拾、《老子想爾注》轉向道教的理論呈現

拾壹、《想爾》解老

附錄

壹、黃老與老子

貳、黃老與黃帝

系統號:

P-003072

近四十年出土簡帛文獻思想研究

標題:

近四十年出土簡帛文獻思想研究

時間:

2013年11月

出版單位:

臺北:五南圖書公司

作者:

陳麗桂 著

內容簡介:

第一章 綜合類

壹、近三十年出土儒道古佚文獻在中國思想史上的意義與貢獻

貳、從出土簡帛文獻看戰國楚道家的道說及名論——以帛書〈道原〉、〈太一生水〉與〈亙先〉為核心

參、先秦道家的道氣論及其發展模式

第二章 定州竹簡《文子》研究

壹、古本《文子》思想論題釐測

貳、從竹簡《文子》看古、今本《文子》與《淮南子》的先後關係

參、定州竹簡《文子》及其相關問題

第三章 郭店出土文獻研究

壹、〈太一生水〉研究綜述及其與《老子》丙的相關問題

貳、郭店儒簡的外王思想

參、郭店儒簡〈性自命出〉所顯現的思想傾向

肆、從郭店竹簡〈五行〉檢視帛書〈五行〉說文對經文的依違情況

伍、再論簡帛〈五行〉經、說文之歧異

陸、從郭店儒簡看孔孟間禮、義之因承與轉變

柒、從傳世儒典與郭店儒簡看先秦儒學的忠信之德

捌、從傳世與出土儒簡看先秦儒學的聖、智之德──從孔子到子思學派

第四章 上博楚簡文獻研究

壹、〈性情論〉說「道」

貳、〈性情論〉說「性」、「情」

參、由表述形式與義理結構論〈民之父母〉與〈孔子閒居〉及〈論禮〉之優劣

肆、〈容成氏〉的列簡錯置問題──兼論第三十一、三十二簡的離合與禹、啟的相世

伍、上博(三)〈亙先〉的義理與結構

陸、上博(四)〈曹沫之陣〉所顯現的治政與領軍原則

柒、上博(五)〈三德〉的義理

捌、上博(七)〈凡物流形〉研究綜述與哲學思想

玖、從〈凡物流形〉的鬼神祭祀談起─兼論〈鬼神之明〉

參考書目

系統號:

P-003073

大過渡:時代變局中的中國商人

標題:

大過渡:時代變局中的中國商人

時間:

2013年11月

出版單位:

香港:商務印書館

作者:

李培德 著

內容簡介:

於中國歷史上的不同時期,商人都有不同的地位,其活動和影響往往超越經濟範疇。通過研究某個時期的商人,除可深入理解該時期商人本身及其商業活動,更可以從中認識當時的政治、經濟、社會、文化。本書由十一位學者從不同角度對自清末一直到20世紀改革開放時期中,處於不同歷史轉折時刻的中國商人,進行了既有概括性,也有個案式的研究,是一部較為完整的近代中國商人歷史。研究討論的商人包括紳商階層、資產階級、買辦資本家、家族企業家、工業家、私營企業家等。在研究地理位置上,橫跨中港臺三地外,更遠至朝鮮和日本。

李培德,1988年香港中文大學新亞書院歷史系畢業,同年赴日本東京大學留學,分別於1991年和1995年取得文學碩士和文學博士學位,專研中國近代經濟史。 1995年加入香港大學亞洲研究中心,現任東京大學經濟學院特聘副教授。

2004年獲香港傅爾布萊特學者獎助,赴美國康奈爾大學當訪問學者,2006年和2011年獲日本國際交流基金獎助,分别赴京都大學和東京大學進行研究。先後於1996、1998、2000年在香港籌辦第一、第二,和第三屆中國商業史研討會。2007年獲日本豐田財圑贊助,組織中國商業史論壇和中國商業史研究網絡。2009年主編中國商業史研究叢書,目前在籌備出版多卷本英文中國商業史研究論文集。

系統號:

P-003035

漢人民眾宗教研究:田野與理論的結合

標題:

漢人民眾宗教研究:田野與理論的結合

時間:

2013年10月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

作者:

張珣 主編

內容簡介:

Daughters, Buddhist Salvation, and Filial Piety: Some Issues of Interpretive Method (P.Steven Sangren)

A Northern God in the South: Xuantian Shangdi in Singapore (Jean DeBernardi)

Religious Subjectification: The Practice of Cherishing Written Characters and Being a Ciji (Tzu Chi) Person (Adam Yuet Chau)

從民間信仰與地方產業看國家與地方的關係:以新港奉天宮為例(張珣)

大型的地方性網路:臺南西港刈香村際網絡再思考(丁仁傑)

臺灣祭解儀式:儀式標準化問題(葉春榮)

系統號:

P-003104

融通與新變——世變下的中國知識分子與文化

標題:

融通與新變——世變下的中國知識分子與文化

時間:

2013年10月

出版單位:

臺北:Airiti Press

作者:

王次澄等 合著

內容簡介:

兩漢六朝學風轉變中的博學現象(郭永吉 1

謝靈運〈述祖德詩〉發微——兼及晉宋之際陳郡陽夏謝氏子弟的境遇(陳慶元)

象闕與蕭梁政權始建期的正統焦慮——讀陸倕〈石闕銘〉(程章燦)

吾今一死初無憾,願把孤忠托孟堅:華岳詩作研析(盧慶濱)

宋末元初的文學語言——晚唐體的走向(內山精也撰著,朱剛譯)

辨析汪元量之「遺民」身分及其集句詞所流露之另類心聲(王偉勇)

陳普〈詠史〉組詩文、史、哲之會通合體——以詠評三國、兩晉人物為例(王次澄)

Alter World: The “Dreamland” of Dong Yue and Late Ming Buddhism (Lynn A. Struve)

清初遺民文秉之史著與史學(吳振漢)

關於彭劍南的戲曲《影梅庵》與《香畹樓》(大木康)

論晚清民初人情派小說的變異——從「海上」系列小說到《歇浦潮》(呂文翠)

馬克思主義與中國知識份子——以陳獨秀及毛澤東為例(齊茂吉)

系統號:

P-002977

中國古代婦女史研究入門

ユーラシア地域大国の文化表象

標題:

ユーラシア地域大国の文化表象

時間:

2014年3月

出版單位:

京都:ミネルヴァ書房

作者:

望月哲男 編著

內容簡介:

序章 ロシア・中国・インド——比較の意味とその背景(望月哲男)

第I部 アジアにおける文化表象の諸相

第1章 キリスト教音楽の受容と土着化——ロシア、中国、インドの比較(井上貴子)

第2章 ステレオタイプの後に来るものとは——インド映画におけるアジア・イメージ(S・V・シュリーニヴァース:小尾淳 訳)

第3章 地域大国の世界遺産(高橋沙奈美/小林宏至/前島訓子)

——宗教と文化をめぐるポリティクス・記憶・表象

1 周縁から見るユネスコ世界遺産

2 インド:ブッダガヤーにおける仏教遺跡の世界遺産登録と交錯する思惑

3 中国:「福建土楼」の世界文化遺産登録にみる表象のポリティクス

4 ロシア:世界遺産の意義と宗教文化財の運命——ソロフキ諸島のケース

5 誰の/何のための遺産か——開かれた議論に向けて

第Ⅱ部 中国とロシア——相互認識と文化表象

第4章 非対称な隣国(村田雄二郎)

——近代中国の自己像におけるロシア・ファクター

1 中露関係の非対称性

2 オロス館と北京伝道団

3 ジュンガル問題と中露関係

4 近代の中露関係

5 露清密約と李鴻章

第5章 よい熊さん わるい熊さん(武田雅哉)

——中華人民共和国の図画像資料に見えるロシア・ソ連イメージ

1 中華人民共和国とロシア・ソ連の政治的からみのおさらい

2 ある〈敵〉の描きかた

3 〈よい熊さん〉の描かれかた

4 〈わるい熊さん〉の描かれかた

5 愛憎は河の流れのごとく

第6章 幻想と鏡像(越野 剛)

——現代ロシア文学における中国のイメージ

1 帝政ロシアの中国イメージ

2 ソ連の中国イメージ

3 現代ロシアの中国イメージ

第Ⅲ部 インドとロシア——境界を越える思想

第7章 周縁からの統合イデオロギー(杉本良男)

——マダム・ブラヴァツキーと南アジア・ナショナリズム

1 神秘主義とナショナリズム

2 マダム・ブラヴァツキーと神秘主義

3 神智協会と南アジアのナショナリズム

4 周縁からの統合イデオロギー

第8章 マイトレーヤとレーニンのアジア(中村唯史)

——無国籍者レーリヒの世界図

1 レーリヒの軌跡

2 インドへの道

3 ソ連への道

4 レーリヒのシャンバラ

5 普遍とルーシのあいだ

第9章 帝国の暴力と身体(望月哲男)

——トルストイとガンディーのアジア

1 20世紀初めの風景

2 1905年の衝撃——ロシア・日本・インド

3 トルストイからのメッセージ——「インド人への手紙」

4 帝国空間と暴力

5 アジアの精神と身体

6 試練としての思想

終 章 ユーラシア諸国の自己表象(望月哲男)

——ロシア・中国・インドの比較から

1 「外来」文化への対応から

2 中露関係史から

3 ロシア・インド関係から見るアジア像

4 ユーラシア文化比較の旅へ

系統號:

P-003002

画像が語る——臺湾原住民の歴史と文化

標題:

画像が語る——臺湾原住民の歴史と文化

時間:

2014年3月

出版單位:

東京:風響社

作者:

清水純 編著

內容簡介:

●第一部 埔里の歴史と民族

第一章 埔里盆地における最後の原住民

一 埔里の写真資料

二 埔里の黄望家

三 埔里の原住民と開拓の歴史

四 望麒麟とその一族

五 鳥居龍蔵の埔里調査と画像資料

第二章 埔里における「眉蕃」の末裔

一 平埔族の入植と眉蕃の激減

二 日本統治時代初期における眉蕃調査

三 眉蕃の行方

四 画像から戸籍へ

五 眉蕃の名前

六 古文書の中のタイモと阿生

第三章 猫霧捒社蕃曲とパポラ族

一 平埔族の埔里入植

二 蕃曲稿本をめぐる考察

三 パポラとバブザ

四 浅井ノートから見た大肚城の平埔族

五 大肚城における民族集団

六 写真鑑定──大肚城の人と家

●第二部 臺湾南部のタイヴォアンの歴史と文化

第四章 小林村の平埔族と桃源村のガニ移民

一 タイヴォアンの画像と映像の記録

二 タイヴォアンの移住と小林の平埔族

三 日本統治下のガニ移民の歴史

四 戦後の桃源村

第五章 タイヴォアンの公廨と祭祀

第六章 小林村の人と生活文化

第七章 八八水害からの再建

●第三部 東海岸のクヴァランとトロブアン

第八章 クヴァランの家屋の構造と機能

一 発掘資料と歴史の接点

二 伝統的家屋の構造

三 各部屋の機能

四 家の周囲の空間利用

五 家の耐用年数──新築と引越し

六 画像に残された家屋の形状

終わりに

第九章 トロブアンの歴史

一 クヴァランとトロブアン

二 トロブアンの歴史

三 画像・映像資料からみたトロブアン

第一〇章 新年に現れる民族

一 クヴァランに内包されるトロブアン

二 パリリン儀礼

系統號:

P-003057

中国の民族文化資源:南部地域の分析から

標題:

中国の民族文化資源:南部地域の分析から

時間:

2014年3月

出版單位:

東京:風響社

作者:

武内房司、塚田誠之 合編

內容簡介:

●第一部 文化資源の存在形態とその多様性

毛沢東バッジの語りと活用(韓敏)

はじめに──毛沢東バッジに関する人類学的研究の可能性

一 毛バッジに関する先行研究

二 使用者の語りからみる毛バッジの大衆化

三 現代文物としてのバッジおよびその多様な活用

結び──多元化された毛バッジの象徴

タイ北部、ユーミエンにおける儀礼文献の資源としての利用と操作(吉野晃)

一 「資源」の意味

二 文書という固定枠

三 利用するに際して必要な能力

四 ユーミエン社会における文書資源

五 文書資源の利用

六 文書資源を活用するための条件整備

七 結論

ベトナムにおける黒タイの祖霊観と葬式の変化(樫永真佐夫)

一 はじめに

二 ソンラーにおける黒タイの生活

三 伝統的な黒タイの葬式

四 二〇世紀を通じた葬式の形式の変化

五 没個性的な祖霊観の変化

六 おわりに

客家エスニシティーの動態と文化資源(瀬川昌久)

一 はじめに

二 客家正統漢族論の系譜

三 正統漢族論への批判的客家研究

四 もうひとつの客家──マイノリティーへの指向

五 第三の客家像? 地方文化集団としての客家

六 おわりに

●第二部 観光資源としての文化資源

「貝葉文化」と観光開発──西双版納における上座仏教の資源化と文化的再編(長谷川清)

一 はじめに

二 タイ族と仏教文化

三 現代化と伝統文化の位相

四 西双版納における観光開発と貝葉文化

五 貝葉文化をめぐる資源化のポリティクス

六 おわりに

棚田、プーアル茶、土司──「ハニ族文化」の「資源化」(稲村 務)

一 日常語彙としての「資源」

二 学術用語・行政用語としての「資源」からみた問題系

三 中国における「文化資源」

四 ハニ族における「民族」+「文化」+「資源」

五 棚田の「資源化」──元陽

六 「資源」としてのプーアル茶──普洱と西双版納

七 資源化する「土司」遺跡

八 むすび

四川のチャン族における民族文化の復興と資源化──五・一二汶川大地震後の北川羌族自治県を事例として(松岡正子)

一 北川チャン族における民族回復と民族自治県の成立

二 北川羌族自治県における民族文化の復興

結び

広西のチワン族の文化資源──その形成と地域性(塚田誠之)

一 はじめに

二 「劉三姐文化」──宜州市〜陽朔県

三 高床式住居──龍勝各族自治県

四 結びに代えて

●第三部 文化資源をめぐる諸主体と文化資源との関係

観光資源化する上座仏教建築──雲南省徳宏州芒市の景観変容の中で(長谷千代子)

一 はじめに

二 都市の観光スポット

三 村と観光

四 分析とまとめ

文化資源としての民間文芸──トン族の演劇「秦娘梅」の事例から(兼重努)

はじめに

一 中国共産党の文芸政策

二 トン族とトン劇「秦娘梅」の概要

三 広西におけるトン劇「秦娘梅」の動向

四 貴州におけるトン劇「秦娘梅」の動向

五 トン劇「秦娘梅」から映画「秦娘美」へ

まとめと考察

西南中国のエコミュージアム──少数民族の文化保存と文化資源(武内房司)

はじめに

一 中国における博物館

二 生態博物館理念の導入と展開──梭戛苗族生態博物館とノルウェーの経験

おわりに

系統號:

P-003058

「米中対峙」時代のASEAN:共同体への深化と対外関与の拡大

標題:

「米中対峙」時代のASEAN:共同体への深化と対外関与の拡大

時間:

2014年2月

出版單位:

東京:明石書店

作者:

黒柳米司 編著

內容簡介:

序章 米中対峙下のASEAN共同体

第Ⅰ部「米中対峙」という状況

第1章 「臺頭する中国」とASEAN諸国——東アジア秩序変容の論理とメカニズム

第2章 インド太平洋の地域秩序と地域制度、スイング・ステーツ——インド、インドネシア、ASEAN

第Ⅱ部 ASEANの深化局面

第3章 新興ドナーとしての中国の臺頭と東南アジアへの影響

第4章 ASEAN諸国における権威主義体制の漸進的変化——マレーシア、シンガポール、ブルネイの場合

第5章 ASEANにおける共同体構築と平和構築——予防外交から紛争予防ガバナンスへ

第Ⅲ部 ASEANの拡大局面

第6章 米中対峙下の南シナ海紛争

第7章 中国と対峙するベトナム——関与と均衡の二重戦略

第8章 RCEPとTPP

終章 ASEANの現状と展望

系統號:

P-002994

中國醫書の文獻學的研究

標題:

中國醫書の文獻學的研究

時間:

2014年2月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

浦山きか 著

內容簡介:

本書は、中国で最も長くは“医書”と呼ばれてきた書物を対象とする。この“医書”という名称は歴代の史志書目の検討から得た。あくまで、中国固有の“医学(と呼ぶにふさわしいかどうかも考えなくてはならない)”を、中国学独自の視点で眺め、その本来の姿を探るための第一歩である。中国の伝統的な医書の取り扱いのために必要なことは何であり、そこから何が明らかになるのか、或いは何が明らかにならないのかを明確にしなければならないと考えていた。

第一章で、医書の序文という歴史資料から、医学史が伝統の中でどのように考えられてきたのかを見る。

次に目録学的な見方によって史志書目から医学史の枠組みを考える。さらに医書の「目次」を対象に、中国医書の病に関する分類と排列について考察した。

第二章で、『黄帝内経』と称する書物の伝来を考えることにした。現存最古の図書目録である『漢書』藝文志・方技略に記されている書の中で、唯一書名として現存している『黄帝内経』とはいかなる書物か。それは、その書を必要とする学術の中で長く中心軸として位置をしめてきた、基本の書であることから、その姿と変遷とを知ることは、中国伝統医学の本質に関わり得る。そこで、出土資料から当該書が形成される過程をまず考察した。『黄帝内経』所収の古医書について考察し、時代をくだって、然るべき時代の要請に従って時々に改編を受けた事実を踏まえ、実際に残っている資料からその復元を試み、さらに隋唐期における『素問』のあり方を考察する。

第三章で取り上げるのは、北宋の医書校訂についてである。現在に伝わる主要な医書が校定され、その形を得たという意味で、医学史上大きなエポックであるが、その詳細を明らかにすることを試みた。

最後に附篇として、「黄帝」を冠した禁忌の書である『黄帝蝦蟇経』の書誌と内容を記した。史志書目に収められた書名が異なれば、類似の書名であっても別書と扱わねばならない例を示す内容でもある。

さらに、湯液に使用する薬材を記した「本草」の流れを示した一篇を収める。書籍の伝承を簡明にまとめたことに意義があり、「経方書」の歴史を概観した部分でもある。

系統號:

P-003027

日本人の文革認識――歴史的転換をめぐる「翻身」

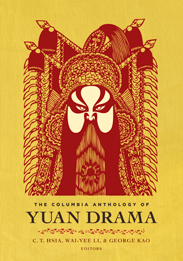

The Columbia Anthology of Yuan Drama

標題:

The Columbia Anthology of Yuan Drama

時間:

April, 2014

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Edited by C. T. Hsia, Wai-yee Li, and George Kao

內容簡介:

This anthology features translations of ten seminal plays written during the Yuan dynasty (1279–1368), a period considered the golden age of Chinese theater. By turns lyrical and earthy, sentimental and ironic, Yuan drama spans a broad emotional, linguistic, and stylistic range. Combining sung arias with declaimed verses and doggerels, dialogues and mime, and jokes and acrobatic feats, Yuan drama formed a vital part of China’s culture of performance and entertainment in the thirteenth and fourteenth centuries.

To date, few Yuan-dynasty plays have been translated into English. Well-known translators and scholars have supervised the making of this collection and add a short description to each play. A general introduction situates all selections within their cultural and historical contexts.

About the Author

C. T. Hsia (1921–2013) is professor emeritus of Chinese at Columbia University. His books include The Classic Chinese Novel and A History of Modern Chinese Fiction. He is also the coeditor, with Joseph S. M. Lau and Leo O. Lee, of Modern Chinese Stories and Novellas, 1919–1949. Wai-Yee Li is professor of Chinese literature at Harvard University. She is the author of Enchantment and Disenchantment: Love and Illusion in Chinese Literature; The Readability of the Past in Early Chinese Historiography; and Women and National Trauma in Late Imperial Chinese Literature. She is also the translator, with Stephen Durrant and David Schaberg, of Zuozhuan. George Kao (1912–2008) was a Chinese American author, translator, and journalist who served as director of the West Coast office of China’s Government Information Office and as editor in chief of the Chinese Press.

系統號:

P-003044

The Columbia Anthology of Modern Chinese Drama, Abridged

標題:

The Columbia Anthology of Modern Chinese Drama, Abridged

時間:

March, 2014

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Edited, with a critical introduction, by Xiaomei Chen

內容簡介:

This condensed anthology reproduces close to a dozen plays from Xiaomei Chen’s well-received original collection, The Columbia Anthology of Modern Chinese Drama, along with her critical introduction to the historical, cultural, and aesthetic evolution of twentieth-century Chinese spoken drama. Comprising representative works from the Republican era to postsocialist China, the book encapsulates the revolutionary rethinking of Chinese theater and performance that began in the late Qing dynasty and vividly portrays the uncertainty and anxiety brought on by modernism, socialism, political conflict, and war.

Chosen works from 1919 to 1990 also highlight the formation of national and gender identities during a period of tremendous social, cultural, and political change in China and the genesis of contemporary attitudes toward the West. PRC theater tracks the rise of communism, juxtaposing ideals of Chinese socialism against the sacrifices made for a new society. Post-Mao drama addresses the nation’s socialist legacy, its attempt to reexamine its cultural roots, and postsocialist reflections on critical issues such as nation, class, gender, and collective memories. An essential, portable guide for easy reference and classroom use, this abridgment provides a concise yet well-rounded survey of China's theatricality and representation of political life. The original work not only established a canon of modern Chinese drama in the West but also made it available for the first time in English in a single volume.

About the Author

Xiaomei Chen is professor of Chinese literature at the University of California at Davis. She is the author of Occidentalism: A Theory of Counter-Discourse in Post-Mao China and Acting the Right Part: Political Theater and Popular Culture in Contemporary China; editor of Reading the Right Text: An Anthology of Contemporary Chinese Drama; and coeditor of East of West: Cross-cultural Performance and the Staging of Difference. Her book Staging Chinese Revolution: Founding Fathers, Red Classics, and Revisionist Histories of Twentieth-Century China is forthcoming from Columbia University Press.

系統號:

P-002986

Early Medieval China: A Sourcebook

標題:

Early Medieval China: A Sourcebook

時間:

March, 2014

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Edited by Wendy Swartz, Robert Ford Campany, Yang Lu, and Jessey J. C. Choo

內容簡介:

Part I. The North and the South by Jessey J. C. Choo

1. Return to the North? The Debate on Moving the Capital Back to Luoyang, by Jessey J. C. Choo

2. The Disputation at Pengcheng: Accounts from the Wei shu and the Song shu, by Albert E. Dien

3. Between Imitation and Mockery: The Southern Treatments of Northern Cultures, by Jessey J. C. Choo

4. Literary Imagination of the North and South, by Ping Wang

Part II. Governing Mechanisms and Social Reality by Yang Lu

5. Managing Locality in Early Medieval China: Evidence from Changsha, by Yang Lu

6. Classical Scholarship in the Shu Region: The Case of Qiao Zhou, by J. Michael Farmer

7. Ranking Men and Assessing Talent: Xiahou Xuan’s Response to an Inquiry by Sima Yi, by Timothy M. Davis

8. On Land and Wealth: Liu Zishang’s “Petition on Closing Off Mountains and Lakes” and Yang Xi’s “Discussion on Abolishing Old Regulations Regarding Mountains and Marshes”, by Charles Holcombe

9. Crime and Punishment: The Case of Liu Hui in the Wei shu, by Jen-der Lee

10. Marriage and Social Status: Shen Yue’s “Impeaching Wang Yuan” , by David R. Knechtges

11. Religion and Society on the Silk Road: The Inscriptional Evidence from Turfan, by Huaiyu Chen

Part III. Cultural Capital by Wendy Swartz

12. The Art of Discourse: Xi Kang’s “Sound Is Without Sadness or Joy”, by Robert Ashmore

13. Poetry on the Mysterious: The Writings of Sun Chuo, by Paul W. Kroll

14. The Art of Poetry Writing: Liu Xiaochuo’s “Becoming the Number-One Person for the Number-One Position”, by Ping Wang

15. Six Poems from a Liang Dynasty Princely Court, by Xiaofei Tian

16. Pei Ziye’s “Discourse on Insect Carving”, by Jack W. Chen

17. Classifying the Literary Tradition: Zhi Yu’s “Discourse on Literary Compositions Divided by Genre”, by Wendy Swartz

18. Zhong Rong’s Preface to Grades of the Poets, by Stephen Owen

19. Book Collecting and Cataloging in the Age of Manuscript Culture: Xiao Yi’s Master of the Golden Tower and Ruan Xiaoxu’s Preface to Seven Records, by Xiaofei Tian

Part IV. Imaging Self and Other by Wendy Swartz

20. Biographies of Recluses: Huangfu Mi’s Accounts of High-Minded Men, by Alan Berkowitz

21. Classifications of People and Conduct: Selections from Liu Shao’s Treatise on Personality and Liu Yiqing’s Recent Anecdotes from the Talk of the Ages, by Jack W. Chen

22. The Literary Community at the Court of the Liang Crown Prince, by Ping Wang

23. Self-Narration: Tao Yuanming’s “Biography of the Master of Five Willows” and Yuan Can’s “Biography of the Master of Wonderful Virtue”, by Wendy Swartz

24. On Political and Personal Fate: Three Selections from Jiang Yan’s Prose and Verse, by Paul W. Kroll

25. The Shadow Image in the Cave: Discourse on Icons, by Eugene Wang

Part V. Everyday Life by Jessey J. C. Choo and Albert E. Dien

26. Dietary Habits: Shu Xi’s “Rhapsody on Pasta”, by David R. Knechtges

27. The Epitaph of a Third-Century Wet Nurse, Xu Yi, by Jen-der Lee

28. Festival and Ritual Calendar: Selections from Record of the Year and Seasons of Jing-Chu, by Ian Chapman

29. Custom and Society: The Family Instructions of Mr. Yan, by Albert E. Dien

30. Adoption and Motherhood: “The Petition Submitted by Lady [née] Yu”, by Jessey J. C. Choo

31. Estate Culture in Early Medieval China: The Case of Shi Chong, by David R. Knechtges

Part VI. Relations with the Unseen World by Robert Ford Campany

32. Biographies of Eight Autocremators and Huijiao’s “Critical Evaluation”, by James A. Benn

33. Divine Instructions for an Official, by Stephen R. Bokenkamp

34. Tales of Strange Events, by Robert Ford Campany

35. Texts for Stabilizing Tombs, by Timothy M. Davis

36. Reciting Scriptures to Move the Spirits, by Clarke Hudson

37. Confucian Views of the Supernatural, by Keith N. Knapp

38. Encounters in Mountains, by Gil Raz

系統號:

P-002987

Breaking with the Past: The Maritime Customs Service and the Global Origins of Modernity in China

標題:

Breaking with the Past: The Maritime Customs Service and the Global Origins of Modernity in China

時間:

February, 2014

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Hans van de Ven

內容簡介:

1. The Birth of a Chameleon

2. Robert Hart’s Panopticon

3. The Customs Service During the Self-Strengthening Movement, 1870–1895

4. The Rise of the Bond Markets: The Customs Service Becomes a Debt Collector, 1895–1914

5. Imperium in Imperio

6. Tariff Nation, Smugglers’ Nation: The Customs Service in the Nanjing Decade, 1929–1937

7. Maintaining Integrity, 1937–1949

Epilogue: Echoes and Shadows

系統號:

P-002988

Witchcraft and the Rise of the First Confucian Empire

標題:

Witchcraft and the Rise of the First Confucian Empire

時間:

February, 2014

出版單位:

New York: State University of New York Press

作者:

Liang Cai

內容簡介:

Introduction

1. Minority as the Protagonists: Revisiting Ru儒 (Confucians) and Their Colleagues under Emperor Wu (141–87 BCE) of the Han

Ru, a Minority Group

Sources of the Myth

2. A Class Merely on Paper: A Study of “The Collective Biographies of Ru” in The Grand Scribe’s Records (Shi ji 史記)

Ru Identity Suppressed by Conflicts

Transforming “Ru” into Confucians

Redefining the Principles of Hierarchy

3. An Archeology of Interpretive Schools of the Five Classics in the Western Han Dynasty

Fragmented Scholarly Lineages

Revising Sima Qian

The Emergence and Proliferation of Interpretive Schools

Continuity or Disruption

Locating the Turning Point

4. A Reshuffle of Power: Witchcraft Scandal and the Birth of a New Class

A Fundamental Disjunction

The Rise of Ru Officials

Witchcraft Scandal and the Birth of a New Class

5. Begin in the Middle: Who Entrusted Ru with Political Power?

Huo Guang’s Dictatorship and Ru Discourse

Techniques of the Classics (jingshu 經術) and Legitimacy of the Throne

Ru Officials under Huo Guang and Emperor Xuan

Who Entrusted Ru with Political Power?

Conclusion

Ru before the Rise of the Ru Empire

Recruitment System of the Han Empire Revisited

系統號:

P-003043

Exhibiting the Past: Historical Memory and the Politics of Museums in Postsocialist China

標題:

Exhibiting the Past: Historical Memory and the Politics of Museums in Postsocialist China

時間:

January, 2014

出版單位:

Honolulu: University Of Hawaii Press

作者:

Kirk Denton(鄧騰克)

內容簡介:

During the Mao era, China’s museums served an explicit and uniform propaganda function, underlining official Party history, eulogizing revolutionary heroes, and contributing to nation building and socialist construction. With the implementation of the post-Mao modernization program in the late 1970s and 1980s and the advent of globalization and market reforms in the 1990s, China underwent a radical social and economic transformation that has led to a vastly more heterogeneous culture and polity. Yet China is dominated by a single Leninist party that continues to rely heavily on its revolutionary heritage to generate political legitimacy. With its messages of collectivism, self-sacrifice, and class struggle, that heritage is increasingly at odds with Chinese society and with the state’s own neoliberal ideology of rapid-paced development, glorification of the market, and entrepreneurship. In this ambiguous political environment, museums and their curators must negotiate between revolutionary ideology and new kinds of historical narratives that reflect and highlight a neoliberal present.

In Exhibiting the Past, Kirk Denton analyzes types of museums and exhibitionary spaces, from revolutionary history museums, military museums, and memorials to martyrs to museums dedicated to literature, ethnic minorities, and local history. He discusses red tourism—a state sponsored program developed in 2003 as a new form of patriotic education designed to make revolutionary history come alive—and urban planning exhibition halls, which project utopian visions of China’s future that are rooted in new conceptions of the past. Denton’s method is narratological in the sense that he analyzes the stories museums tell about the past and the political and ideological implications of those stories. Focusing on “official” exhibitionary culture rather than alternative or counter memory, Denton reinserts the state back into the discussion of postsocialist culture because of its centrality to that culture and to show that state discourse in China is neither monolithic nor unchanging. The book considers the variety of ways state museums are responding to the dramatic social, technological, and cultural changes China has experienced over the past three decades.

系統號:

P-003046