標題

- 漢學研究第31卷第2期

- 中央研究院近代史研究所集刊第80期

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第84本第2分

- 臺大歷史學報第51期

- 新史學第24卷第2期

- 民俗曲藝第180期

- 古今論衡第24期

- 臺灣文學研究集刊第13期

- 文資學報第7期

- 臺大佛學研究第25期

- 文與哲第22期

- 故宮學術季刊第30卷第4期

- 成大中文學報第41期

- 臺灣史料研究第41號

- 語文建設通訊第103期

- 傳統中國研究集刊第11輯

- 歷史研究總第342期

- 中国語中国文化第10號

- 中國學志‧頤號

- 京劇髯口之研究

- 中國最後的帝國:大清王朝

- 漢代儒學別裁:帝國意識形態的形成與發展

- 中國史新論:生活與文化分冊

- 寫字年代:臺灣作家手稿故事

- 當代金門演藝的變遷

- 何炳棣思想制度史論

- 信訪、民主與法治——中國話題

- 中日戰爭真實影像記錄——一位日本士兵經歷的戰時生活

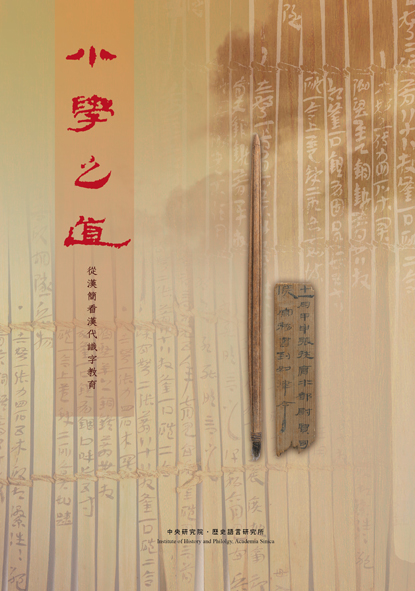

- 小學之道──從漢簡看漢代識字教育

- 唐代科舉明經進士與經學之關係

- 基督宗教之人觀與罪觀──兼論對華人文化的意義

- 國立臺灣大學校史稿(1928-2012)

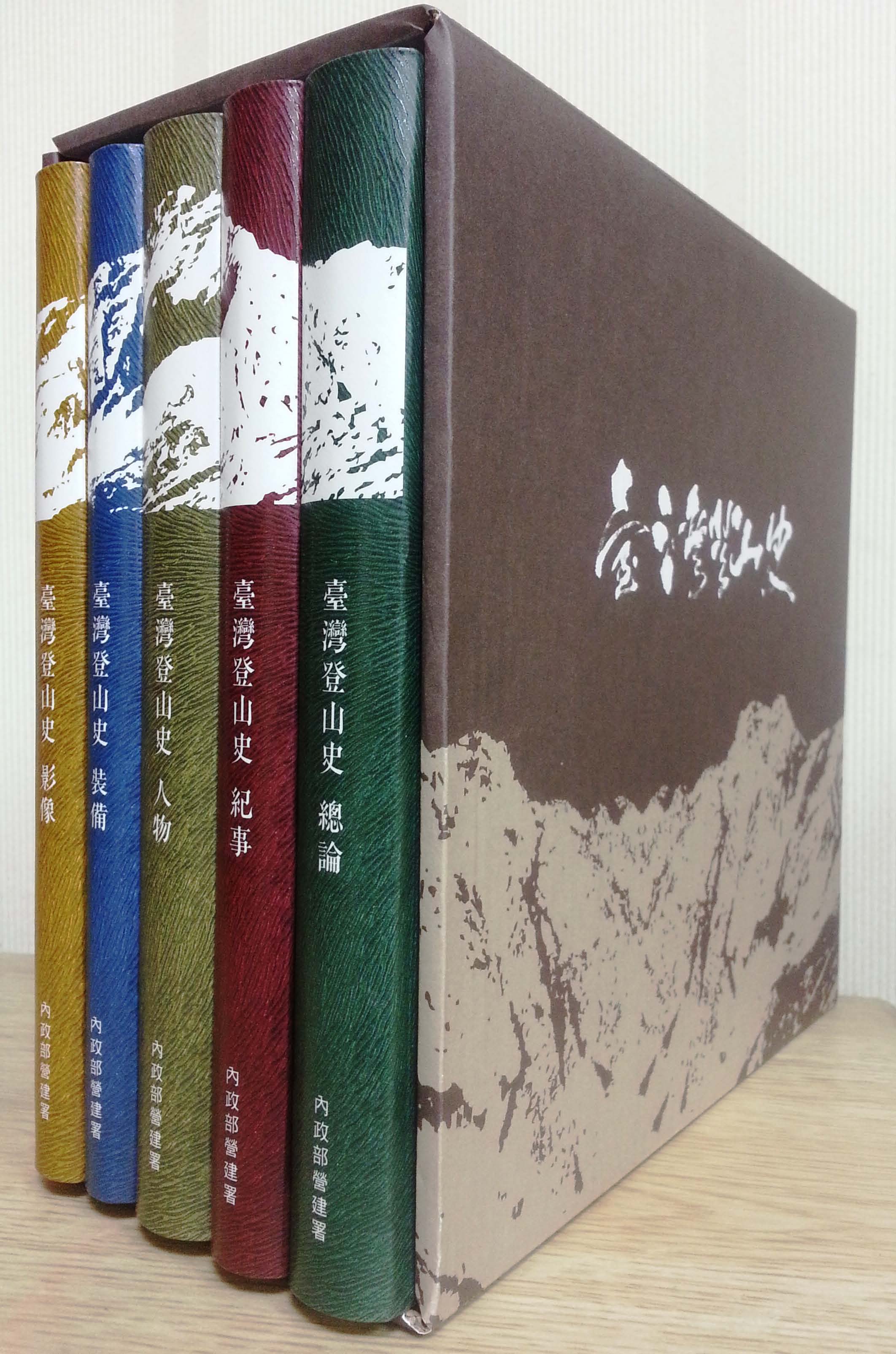

- 臺灣登山史(一套5冊)

- 拆村:消逝的九龍村落

- 臺灣建築的式樣脈絡

- 民國史事與檔案

- 族群與國族認同的形成:臺灣客家、原住民與臺美人的研究

- 再造封建──魏晉南北朝的爵制與政治秩序

- 現代に生きる日本語漢語の成立と展開:共有と創生

- 中華民国の誕生と大正初期の日本人

- 中国の水土流失:史的展開と現代中国における転換点

- 日中和平工作の記録:今井武夫と汪兆銘・蔣介石

- モンゴル帝国史研究正篇:中央ユーラシア遊牧諸政権の国家構造

- 白文攻略:漢文法ひとり学び

- 植民地としてのモンゴル :中国の官制ナショナリズムと革命思想

- Nothingness and Desire: A Philosophical Antiphony

- Letters and Epistolary Culture in Early Medieval China

漢學研究第31卷第2期

標題:

漢學研究第31卷第2期

時間:

2013年6月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

【中國哲學的花果飄零專輯】

「中國哲學的花果飄零」專輯導言(沈清松)

五十年來中國哲學的花果飄零與海外華人生命意義構想(沈清松)

On Jing 敬: Thinking Through Tang Junyi on Chinese Culture in Diaspora(論敬——對唐君毅〈說中華民族之花果飄零〉之反思)(Shun Kwong-loi(信廣來))

Chinese Diaspora as People of Their Own Countries and Chinese Philosophy as a World Philosophy(論全球華人對中國哲學世界化的可能貢獻)(Li Chenyang and Xiao Hong(李晨陽、蕭紅))

Confucian Universalism and the Chinese Diaspora Experience(儒家普遍主義與海外華人經驗)(Jiang Xinyan(姜新艷))

How to Do Chinese Philosophy in a Western Philosophical Context: Introducing a Unique Approach to Chinese Philosophy(在西方哲學背景中從事中國哲學研究——一種新的嘗試)(Huang Yong(黃勇))

Chinese Philosophy in France through Aesthetics and the Arts(法國的中國哲學——在美學與藝術的視野下)(Yolaine Escande(幽蘭))

圖像的旅行——北美地區中國藝術思想與美學研究(劉千美)

他鄉遙記——秦家懿的鄉愁書寫與儒家基督徒的離散(潘鳳娟)

【專論】

說戰國竹簡〈成之聞之〉與《尚書》〈君奭〉的「惟冒丕單稱德」(黃冠雲)

九州生氣恃風雷——天理教事件消息的傳播與士人議政風潮的興起(張瑞龍)

【書評】

評Michael K. Jerryson and Mark Juergensmeyer, eds., Buddhist Warfare(佛教戰爭)(邵佳德)

評Marta E. Hanson, Speaking of Epidemics in Chinese Medicine: Disease and the Geographic Imagination in Late Imperial China(中國醫學中的疫說:晚期中華帝國的疾病和風土觀)(張學謙)

系統號:

P-001571

中央研究院近代史研究所集刊第80期

中央研究院歷史語言研究所集刊第84本第2分

臺大歷史學報第51期

新史學第24卷第2期

民俗曲藝第180期

古今論衡第24期

標題:

古今論衡第24期

時間:

2013年6月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

【新學術之路】

孤詣摶成傳世史──試論杜維運師的歷史思維(古偉瀛)

【研究討論】

元代蒙文漢譯「不怕那甚麼」的相關問題(洪金富)

廣東行商石中和的破產――英國東印度公司檔案與清代奏摺(陳國棟)

瞭解中西交往的關鍵史料——《籌辦夷務始末》的編纂與流佈(張志雲、侯彥伯、范毅軍)

【傅圖50周年專輯】

風蕭易水今猶昨──傅圖藏雙照樓壽禮四品(湯蔓媛)

再見考古弟兄──由《史語所檔案》「考」字檔說起(廖淑媚)

傅圖館藏古籍《板橋雜記》版本初探(徐嫚鴻)

用中見美──傅圖館藏善本古籍尺牘文獻述論 (張家榮)

【典型夙昔】

《何炳棣思想制度史論》後記(何漢威)

系統號:

P-001602

臺灣文學研究集刊第13期

文資學報第7期

臺大佛學研究第25期

文與哲第22期

標題:

文與哲第22期

時間:

2013年6月

出版單位:

高雄:國立中山大學中國文學系

內容簡介:

甲骨文字舊釋新說──以史語所藏十四版腹甲為例(張惟捷)

氣化流行與人文化成──《莊子》的道體、主體、身體、語言、文化之體的解構閱讀(賴錫三)

南朝清談之型態及其發展綜論(紀志昌)

宗教英雄的解構與重構──以唐代釋儀光聖傳為例(簡齊儒)

蘇軾〈西江月〉梅花詞發微──兼探蘇軾與王朝雲在惠州的情義(劉昭明)

方回《文選顏鮑謝詩評》對六臣注之容受與創發(王次澄)

元代詩法作品中的杜詩觀(徐國能)

清代文人與花木──以張英、高士奇詩文為例(盧慶濱)

翁方綱《石洲詩話》論宋詩宋調──以蘇軾、黃庭堅詩為核心(張高評)

晚清女作家小說中的女性行旅:以顧太清、王妙如、邵振華、黃翠凝之小說為例(黃錦珠)

美國漢學家德效騫之荀子研究析論(李哲賢)

唐、牟二先生對朱子理氣心性說之詮釋的考察(顏銘俊)

文學創作在文體規範下的經緯結構歷程關係(顏崑陽)

系統號:

P-001590

故宮學術季刊第30卷第4期

成大中文學報第41期

臺灣史料研究第41號

標題:

臺灣史料研究第41號

時間:

2013年6月

出版單位:

臺北:吳三連臺灣史料基金會

內容簡介:

【論著】

近代臺灣工業研究機構之成立及發展--以中央研究所工業部為中心(許進發)

《楊肇嘉回憶錄》中的虛與實-國家、民族與家庭情感的纏結(洪可均)

「臺灣神」信仰之研究(陳孟絹)

【史料介紹】

日本最早的臺灣茶業調查報告(平尾喜壽著、許賢瑤譯介)

臺灣金融計畫初稿(1964)(林鐘雄)

【書評】

評《臺灣共產主義運動與共產國際(1924-1932)研究檔案》譯本(林炳炎)

【口述歷史】

父輩之志,我的足跡:甘麗娟女士訪談(甘麗娟口述、柳書琴採訪整理)

工人學生的東亞旅跡:黃文賓先生訪談(黃文賓口述、柳書琴採訪整理)

系統號:

P-001544

語文建設通訊第103期

標題:

語文建設通訊第103期

時間:

2013年5月

出版單位:

香港:香港中國語文學會

內容簡介:

語言多樣性──中國少數民族語言面面觀(黃行)

少數民族節日 NAWRUZ 的漢字音譯(胡振華)

「識繁寫簡」小議(周南祥)

介紹深圳《前四史全注全譯》對簡繁字處理的做法(李克國)

五條小龍: “迪、迥、迫、巡、迴”──以字位說試排異體異形字(姚德懷、陳明然、國麗婭)

善用漢語拼音這一標誌着中華語言文化的符號(馮傳璜)

漢語拼音的由來和發展(白水)

新加坡《新躍人文叢書》出版;「新加坡華人姓氏拼寫法研究」讀後(DH)

身心殘缺類委婉語研究──以香港為中心(高永康)

臺灣的「小確幸」與「村上春樹」(王敏東)

臺灣「凱子」、「柳丁」小識(史有為)

「大華語」形勢下之區域詞彙協調──評議馬來西亞「舞獅」與「獅子舞」之爭(邱克威)

報道:吉隆坡《學文》半年刊創刊(本刊)

【回應】

也說「出彩」與「倒大采」(江藍生)

「老漢」也可以指丈夫(胡雙寶)

「回扣」不是新詞(崔山佳)

上海話「嶄」的一條龍:「嶄、㜺、贊」(本刊)

個人自由談:新舊社會、新舊字形、外來修辭(姚德懷)

系統號:

P-001593

傳統中國研究集刊第11輯

標題:

傳統中國研究集刊第11輯

時間:

2013年5月

出版單位:

上海:上海人民出版社

內容簡介:

新見兩通王獻唐書札述略(唐友波)

利用出土文獻校讀典籍二則(陳絜)

「濟盈不濡軌」新釋(翟林江)

《詩》詞續志(陳才)

《禮記·檀弓》「出母」考——並諭「孔氏三世出妻」疑案(林志鵬)

《禮記》校讀剳記(金良年)

漢初相國、丞相制度變遷述論——兼辨《漢書·高帝紀》「代相國陳豨反」之誤(孫曉磊)

《老子指歸》同義複詞考釋——兼論部分「聯綿詞」的釋讀問題(樊波成)

鄭玄尚書注的文本問題(趙伯雄)

《漢魏六朝碑刻校注》校讀舉正(梁春勝)

隋及唐前期的「淮南」和「吳中」(陳磊)

《經典釋文》協韻、協句研究(楊軍)

日本金剛寺藏玄應《一切經音義》寫本研究(虞思徵)

敦煌遺書箋注本《切二》研究(曹潔)

摩尼教「光輝者耶酥」文書譯釋與角色考辨(芮傳明)

摩尼教中的夷數(耶酥)——福建霞浦文書研究(馬小鶴)

《新修絫音引證群籍玉篇》撰例考(魏現軍)

朱子《語錄》與《語類》各本考(徐時儀)

朱子門人正誤二則——兼論《朱子語類》對門人研究的價值(楊艷)

王炎《尚書小傳》輯佚研究(陳良中)

《汲古閣說文訂》寫作模式試探:兼談汲古閣《說文》的評價(林宏佳)

清初文人錢陸燦的道教信仰——兼及清太宗皇太極與道教關係(毛文鰲)

評閻若璩的虛張聲勢法(楊善群)

略論鮑廷博藏書與刻書序跋文獻價值(周生傑)

劉毓崧《唐元和寫本說文木部箋異跋》表微(黃耀堃)

許瀚金文學初探(郭妍伶)

張之洞詩論芻議(龐堅)

《周禮正義》(地官)點校商榷(顏春峰)

張國淦漢石經《堯典》復原辨證(馬濤)

系統號:

P-001521

歷史研究總第342期

標題:

歷史研究總第342期

時間:

2013年4月

出版單位:

北京:中國社會科學雜誌社

內容簡介:

【專題研究】

從「事神」到「敬德」:商周「氣物」觀的變遷(黃鴻春)

周原廟祭甲骨與「文王受命」公案(李桂民)

元中葉西北「過川」及「過川軍」新探(李治安)

雍正朝清理地方錢糧虧空研究——兼論官僚政治中的利益關係(劉鳳云)

攝政王載灃罷免袁世凱事件新論(李永勝)

肯尼迪政府對蘇東國家的出口管制政策(劉子奎)

肯尼迪政府對古巴的應急作戰計劃(趙學功)

【學術述評】

近二十年來美國環境史研究的文化轉向(高國榮)

【討論與評議】

孫中山早年與澳門的一些歷史問題考辨——兼與林廣志先生商榷(譚世寶)

關於澳門華商與孫中山問題的再認識——以譚世寶先生之商榷為中心(林廣志)

【讀史札記】

修建頤和園挪用「海防經費」史料解讀(陳先松)

日本平安時代檢非違使與律令制國家(王海燕)

系統號:

P-001589

中国語中国文化第10號

標題:

中国語中国文化第10號

時間:

2013年3月

出版單位:

東京:日本大學中国語中国文化學科

內容簡介:

漢語單音節名詞轉為形容詞研究(宋雅云)

宋代詩詞中的「閒愁」(楊鑄)

略語構成過程における序數の特殊性——原形分割との關連において(星健一)

Media and Their Impact in East Germany and North Korea 1945-1989(Johannes Schinherr)

Li Mou-Hsun(李懋勳), "HANDBOOK ON ETIQUETTE IN CHINESE OFFICIAL INTERCOURSE" (『中國公式交際作法便覽』解說並びに譯注)(田口一郎)

系統號:

P-001592

中國學志‧頤號

標題:

中國學志‧頤號

時間:

2012年12月

出版單位:

大阪:大阪市立大學中國學會

內容簡介:

宋代文學研究の最前線における問題點——文學と科舉、黨爭、地域、家族、傳播など學際的なテ—マの研究を中心として(王水照 撰,山口博子 翻譯)

壽詞をめぐつて——誕生日と除夜(中原健二)

朱元育の內丹思想——『悟真篇闡幽』を中心に(秋岡英行)

新民映畫協會の設立活動とその狀況について(張新民)

副詞「就」の意味‧語用的機能の分析(史彤春)

中國モダニズム文學の變容——『小說』、『文藝畫報』、『六藝』をめぐつて(城山拓也)

中國語動作動詞の研究「拖」(井出克子、清原文代)

系統號:

P-001346

京劇髯口之研究

中國最後的帝國:大清王朝

標題:

中國最後的帝國:大清王朝

時間:

2013年7月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

羅威廉(William T. Rowe) 著,李仁淵、張遠 翻譯

內容簡介:

本書英文書名:"China's Last Empire: The Great Qing"

本書作者羅威廉是《劍橋大學中國史》(The Cambridge History of China)系列作者群之一,是當今西方研究清史的權威學者。《中國最後的帝國:大清王朝》是繼魏斐德《大清帝國的衰亡》、史景遷《追尋現代中國:最後的王朝》之後,西方史學界極具代表性的清史研究專書,更為近半世紀西方清史研究的集大成之作。

本書是美國哈佛大學出版社《帝制中國史》(History of Imperial China)系列中的最後一冊,全書綜合近數十年來美國清史學界的新研究成果,呈現包括社會史研究、內亞轉向和歐亞轉向等三個重要的新取向。作者羅威廉教授從這些觀點出發,把大清帝國的歷史放入前後更長時段的中國史脈絡,以及更廣闊空間的全球性觀點中。書中以主題為主、時序為輔的方式安排章節,深入淺出地探討清代各時期的政治、社會、經濟、文化等各重要主題,分析與敘述兼長且極具可讀性。雖然本書原為針對美國讀者撰寫,然而對於想一窺歐美清史學界近數十年發展概要的臺灣讀者而言,仍是極佳的入門之作。

羅威廉在本書中運用西方的「帝國」概念恰如其分地詮釋清朝的歷史位置:清朝將蒙古、女真、西藏及其他非漢民族,成功地整合為一種新型態、超越性的政治體,類似近代早期歐亞大陸型態之多民族普世帝國,是民族主義浮現檯面前的政治形式。

作者簡介

羅威廉(William T. Rowe),哥倫比亞大學東亞語言文化碩士、博士,現任約翰‧霍普金斯大學John & Diane Cooke中國史講座教授、曾任該校東亞研究中心主任、歷史系主任,Late Imperial China主編。主要學術領域為近代東亞社會經濟史、中國城市社會經濟史等。著有:《漢口:一個中國城市的商業和社會,1796-1889》、《漢口:一個中國城市的衝突和社區,1796—1895》(Hankow: Conflict and Community in a Chinese City, 1796-1895)、《救世:陳宏謀與十八世紀中國精英意識》(Saving the World: Chen Hongmou and Elite Consciousness in Eighteenth-Century China)、《紅雨:一個中國縣七百年的暴力史》(Crimson Rain: Seven Centuries of Violence in a Chinese City)、《中國最後的帝國:大清王朝》(China’s Last Empire: The Great Qing)等專書。

譯者簡介

李仁淵,美國哈佛大學歷史與東亞研究博士,任職於中央研究院歷史語言研究所。研究領域為中國近現代社會與文化史。出版有專書《晚清的新式傳播媒體與知識份子:以報刊出版為中心的討論》,論文〈閱讀史的課題與觀點:實踐、過程、效應〉等。

張遠,臺灣大學歷史學研究所博士,現為清華大學人文社會研究中心博士後研究,主要研究領域為清朝至近代的性別與通俗文化,著有《近代平津滬的城市京劇女演員1900-1937》、《清中期北京梨園花譜中的性別特質想像》等。

系統號:

P-001560

漢代儒學別裁:帝國意識形態的形成與發展

標題:

漢代儒學別裁:帝國意識形態的形成與發展

時間:

2013年7月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

林聰舜 著

報導者:

紀淑玲(國立臺灣大學出版中心)

內容簡介:

「漢代儒學」無疑是中國思想史的重大課題,《漢代儒學別裁:帝國意識形態的形成與發展》一書旨在透過漢代儒學發展過程中的重要人物、著作、事件,包括叔孫通、陸賈、賈誼、董仲舒、《韓詩外傳》、《白虎通》、郡國廟的興毀等,探討漢代帝國意識形態之形成與發展狀況。除運用相關的傳統資料作為論述之資以外, 並以西方理論作為佐證,立論自成一家,為作者──清華大學中文系林聰舜教授集其二十年漢代思想研究之作言,是兩漢思想史研究值得一讀的論著。

對體制的合理性不斷作出論述,是各個時代主流思想家共同面對的課題。漢儒在董仲舒之前,努力證明儒學能為帝國提供長治久安之策;董仲舒之後,儒學雖逐漸取得獨尊的地位,仍須面對帝國各種重要問題提出主張與論述,才能繼續有效扮演帝國意識形態的角色。

本書以帝國意識形態的形成與發展為主軸,探討漢代儒學有哪些特質讓它成功扮演帝國意識形態的角色?又是如何自我轉化、重新論述,使其得以在長期思想競逐中勝出?此外,本書也特別留意莊嚴的儒學論述背後隱藏的權力關係,諸如儒家理念、帝國統治、儒者利益之間互相依賴又互相牽制的關係。本書除結語外,共分八章,分別處理漢代儒學扮演帝國意識形態核心的幾個重要階段的問題。

本書採取的研究進路,比較接近思想史研究進路,特別留意思想家與歷史情境間的互動,並聚焦在漢代儒學作為帝國意識形態的形成與發展,討論內容牽涉到:儒學如何成為主導帝國統治秩序的核心思想;儒學對帝國政治的改造;儒者的政治文化理想與實踐;儒學對穩定帝國統治的貢獻;經學論述如何與現實重大問題結合;漢儒如何改造先秦儒學,使能符合當時政治社會的需要,而且對社會大眾更具有說服力;儒者如何進入體制並成為統治秩序的重要組成份子及其影響等。

本書各章中,透過不同儒者別出心裁的論述,可以看到儒者如何與時俱新,將儒學論述成合乎現實、主宰歷史發展的思想;也可以看到儒者在論述儒學成為帝國意識形態的過程中,常自覺或不自覺地反映了自身階級的利益。當然,也可以看到儒者在與現實權力周旋的過程中,如何苦心孤詣留住儒學的些許理想。儒學的不斷自我轉化、重新論述,也就成為儒學生存發展必然表現的樣態。對於建立漢朝的劉氏政權,如何與儒學結合以促進思想的統一,逐步鞏固其帝業,並朝中央集權方向發展;以及儒學在此政局之下,如何因應調整以取得學術主導的地位;皆有詳細而深入的分析說明。不論在政治上或儒學發展史上,本書皆提供相當清楚的線索,具有學術價值。

目次

第一章、漢代儒學的一個側面──思想、統治與權力運作

一、漢代儒學的時代課題:論述為帝國需要的統治思想

二、漢代儒學研究回顧與本書對漢代儒學採取的立場

三、如何看待莊嚴的儒學論述背後蘊藏的權力關係

四、本書的幾個論述重點

五、小結

第二章、叔孫通「起朝儀」的意義──劉邦卡理斯瑪支配的轉變

一、 前言

二、 打天下時期的劉邦:卡理斯瑪式(charismatic)的領袖

三、 卡理斯瑪支配的衰落:「起朝儀」的必要性

四、 「朝儀」出現的積極意義

五、 小結

第三章、陸賈「逆取順守」觀念新探──建立帝國的深層穩定機制

一、前言:漢帝國「逆取順守」統治方向的奠立

二、「以順守之」的深層義涵:統治階層領導權的擴大

三、仁義、經藝、倫理教化與「以順守之」的結合:帝國深層穩定機制的建立

四、「士」角色的重新認知:作為帝國深層穩定機制組成要素的「士」

五、小結

第四章、《韓詩外傳》論「士」──《詩》教、造士與儒士共同體的建立

一、 前言

二、秦綱絕維弛後儒士的憤激及面對新帝國的興奮情緒

三、 興奮情緒的另一面:新帝國政治情勢下儒士的壓力

四、「士」處境的反省與「造士」:儒士的機會、壓力與群體力量的摶聚

五、經義、修身、士節與「士」的自負:儒士共同認同的強化

六、進入統治體制,積極參與帝國政治:「仕」的優位選擇

七、「士」集團力量的建構:士之重、師之尊與友之助

八、 君求於臣,甚於臣求於君的君臣關係定位:「士」對保有政治上獨立人格的奮鬥

九、 小結

第五章、「禮」世界的建立──賈誼對禮法秩序的追求

一、前言

二、賈誼建立「禮」世界的現實目的

三、賈誼論「禮」與「法」的關係

四、俗世世界的改造:賈誼的「禮」與文化秩序「的」保留

五、帝國意識形態的雛型:賈誼的「禮」扮演的歷史角色

六、小結

第六章、帝國意識形態的建立——董仲舒的儒學

一、前言:「更化」以建立儒學為主導的新統治秩序

二、建立新的帝國意識形態的必要性

三、帝國意識形態應扮演的功能

四、尊儒與意識形態控制

五、「六藝之科、孔子之術」的新詮釋

六、尊君與大一統

七、普同世界觀的建立:儒家理論與陰陽五行宇宙圖式的結合

八、日常行動的指引:「三綱」等倫理原則

九、調和不同階級的利益

十、小結

第七章、西漢郡國廟之興毀——禮制興革與統治秩序維護之關係之一例

一、前言

二、高、惠帝時期郡國廟之建立:透過制度神聖化出身寒微的統治家族之一環

三、武帝時期對郡國廟制的挑戰:從「繫海內之心」到皇室內部矛盾的出現

四、元帝時期的罷郡國廟之議:經學理想與現實完美結合的典型範例

五、小結

第八章、帝國意識形態的重建──扮演「國憲」基礎的《白虎通》思想

一、 前言

二、章帝制定「國憲」的努力與白虎觀會議的召開

三、《白虎通》出現的歷史要求

四、扮演帝國意識形態的《白虎通》思想

五、帝國意識形態的發展:《白虎通》與董仲舒儒學的異同

六、小結

第九章、結語

作者簡介

林聰舜,國立臺灣師範大學國文系(所)博士,現任國立清華大學中文系(所)教授。曾任清華大學中文系(所)主任、清華學報主編、美國普林斯頓大學東亞研究系「傅爾布萊特基金會」訪問學者、香港嶺南大學中文系客座教授。目前研究領域為漢代學術思想、《史記》。已出版專著有:《明清之際儒家思想的變遷與發展》、《史記的世界:人性與理念的競逐》、《向郭莊學之研究》、《史記的人物世界》、《西漢前期思想與法家的關係》、《臺灣新統治霸權的形成》(評論集),以及學術論文數十篇。

系統號:

P-001583

中國史新論:生活與文化分冊

標題:

中國史新論:生活與文化分冊

時間:

2013年7月

出版單位:

臺北:聯經出版事業公司

作者:

邱仲麟 主編

內容簡介:

《中國史新論》總序(王汎森)

導言 (邱仲麟)

許倬雲,中國古代平民生活——食物、居住、衣著、歲時行事及生命儀禮

一、前言

二、農耕

三、飲食

四、居住

五、衣著

六、歲時與生命行事

王利華,漢唐飲食與生態環境

一、飲食體系之地域分野及其自然基礎

二、食料結構之調整及其生態背景

三、造食技術和飲食結構與環境的關聯

四、簡短的結語3

葛兆光,由俗而聖——中古道教科儀的宗教化

引言:從胡適和楊聯陞的通信說起

一、早期道教的流風餘韻?塗炭齋、過度儀與廚會

二、寇謙之與陸修靜:5世紀南北道教科儀的聖潔化

三、中古道教科儀的確立:理論、制度與方法

尾聲:中古道教科儀的最終總結

甘懷真,漢唐間的京城社會與士大夫文化

一、京城社會作為一個中國史的課題

二、漢代選舉制與京城社會的成立

三、漢末的黨人與京城社會的成熟

四、魏晉時期的九品官人法與京城社會

五、唐代的京城社會

六、京城的文化意象與權力

七、結語

陳雯怡,元代書院與士人文化

前言

一、蒙元前期北方與南方的書院

二、書院制度的形成與元代的士人政策

四、書院在北方的傳布

結論

王鴻泰,明清的士人生活與文人文化

前言

一、明清士人的歷史圖像

二、城市生活與社交活動

三、士人生活與文人文化

結語

費絲言,明清的城市空間與城市化研究

一、城市作為一新興社會空間

二、城市化與城市空間

結論:由以「中國」為中心到「朝代」為中心的城市研究

巫仁恕,明清的廣告文化與城市消費風尚

導言

一、商標、品牌與字號

二、招幌與楹聯

三、社交與廣告

四、節慶賽會的展示

五、廣告與城市

六、流行時尚的宣傳與創新

七、士大夫的品味與身分的塑造

結論

邱仲麟,晚明以來的西洋鏡與視覺感官的開發

一、序論:奇器製造家

二、千里鏡與目光的延伸

三、西洋鏡與藝術活動

四、小小洞天西洋景

五、攝影術與西洋寫真

六、從幻燈影戲到電光影戲

七、結語:新視覺時代的來臨

系統號:

P-001595

寫字年代:臺灣作家手稿故事

標題:

寫字年代:臺灣作家手稿故事

時間:

2013年7月

出版單位:

臺北:九歌出版社

作者:

向陽 著

內容簡介:

因為創作以及工作職務的關係,向陽與學界、文壇等諸多學者、作者魚雁往返,從前行代的楊逵、龍瑛宗等幾近喑啞,卻又謙遜雍容地試圖跨越語言的艱困;到同輩份的陳芳明、阿盛等在政治或者鄉土中,努力尋求屬於一代人的聲音。斑駁的手稿,串連起戰前至解嚴後的臺灣文壇。二十四位名家,二十四個故事,多重身分的向陽以謹慎的學術之筆,浪漫的詩人情懷,客觀的編輯態度,將被時代迅速湮沒的墨痕溫度,一一重新在紙上點燃。儘管歲月催人,筆跡的力道猶存,於普遍習慣透過電腦打字的今天,再現那蘊含於一筆一畫裡的動人情感。

作者簡介

向陽,本名林淇瀁,臺灣南投人。美國愛荷華大學International Writing Program(國際寫作計劃)邀訪作家,政治大學新聞系博士。曾任《自立晚報》副刊主編、《自立》報系總編輯、《自立晚報》副社長兼總主筆。現任臺北教育大學臺灣文化研究所副教授。獲有吳濁流新詩獎、國家文藝獎、玉山文學獎文學貢獻獎、榮後臺灣詩人獎、臺灣文學獎新詩金典獎、教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」等獎項。著有學術論著、詩集、散文集、評論集、時評集等四十多種;編譯作品三十餘種。

系統號:

P-001467

當代金門演藝的變遷

標題:

當代金門演藝的變遷

時間:

2013年7月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

洪春柳 著

內容簡介:

第一章 炮下猶歌舞

第一節 金門本島50年代,金門本土演藝沒落

第二節 臺灣來金50年代,來金軍旅演藝榮盛

第二章 歌聲壓倒炮聲

第一節 金門本島60-70年代,閩劇社再興,藝工隊榮盛

第二節 臺灣來金60-70年代,由軍旅演藝轉型電視演藝

下篇:和平‧金門演藝

第三章 炮聲遠去

第一節 金門本島活躍於80年代的金門文化團

第二節 臺灣來金80年代後,臺灣演藝來金走向多元化

第四章 兩岸三地大舞臺 139

第一節 金門本土90年代後,金門本土演藝覺醒

第二節 臺灣來金90年代後,來金臺灣演藝求變多變

第三節 大陸來金2001年金廈小三通,大陸演團來金成常感

結語――戰爭、和平、演藝、人

一、金門演藝空間的變遷

二、金門演藝類型的變遷

三、戰爭‧和平‧演藝‧人

附錄

一、我把金門日報翻了一遍

二、尋訪金門舊戲院

三、對談金門本土演藝

四、1949-2009年金門演藝大事記

系統號:

P-001482

何炳棣思想制度史論

標題:

何炳棣思想制度史論

時間:

2013年7月

出版單位:

臺北:聯經出版事業公司

作者:

何炳棣 撰,范毅軍、何漢威 整理

內容簡介:

第一章 華夏人本主義文化:淵源、特徵及意義

第二章 商周奴隸社會說糾謬:兼論「亞細亞生產方式」說

第三章 「天」與「天命」探原:古代史料甄別運用方法示例

第四章 夏商周斷代工程基本思路質疑

第五章 原禮

第六章 「克己復禮」真詮

第七章 中國現存最古的私家著述:《孫子兵法》

第八章 中國思想史上一項基本性的翻案:《老子》變證思維源於《孫子兵法》的論證

第九章 司馬談、遷與老子年代

第十章 從《莊子‧天下》篇首解析先秦思想中的基本關懷

第十一章 國史上的「大事因緣」解謎――從重建秦墨史實入手

第十二章 儒家宗法模式的宇宙本體論

第十三章 北魏洛陽城郭規劃

第十四章 從愛的起源和性質初測《紅樓夢》在世界文學史上應有的地位

附錄 美洲作物的引進、傳播及其對中國糧食生產的影響

後記(何漢威)

系統號:

P-001490

信訪、民主與法治——中國話題

標題:

信訪、民主與法治——中國話題

時間:

2013年7月

出版單位:

香港:香港城市大學出版社

作者:

林峰、王書成 編著

內容簡介:

第一部分 信訪與制度轉型

第一章 中國信訪制度的運作機制及其變化(應星)

第二章 主流意識形態的調適性變遷(陳明明)

第三章 通過信訪制度完善憲法監督體制——兼論信訪制度改革的共識及推進(劉茂林、秦小建)

第四章 國家政權建設與新中國信訪制度的形成及演變(馮仕政)

第五章 正題與反題——信訪制度化及制度反思(林峰、王書成)

第二部分 信訪與法治建設

第六章 信訪實踐和司法權威的衝突與協調——參照挪威人權監察官的分析(冉井富)

第七章 涉訴信訪案件審理過程中的行政手段研究(王亞秦)

第八章 內地涉法信訪繁發的原因及解決出路(候海軍)

第九章 論信訪救濟的補充性(王鍇、楊福忠)

第三部分 信訪與憲政民主實踐

第十章 非民主體制下國家治理信息的傳遞機制——以中國的信訪制度為例(任劍濤)

第十一章 政策縫隙、風險源與社會穩定風險評估(朱德米)

第十二章 信訪體制在中國憲法框架中的合理定位(童之偉)

第四部分 中國信訪制度——批判與構建

第十三章 上訪體制的根源與出路(張千帆)

第十四章 信訪理想與現實脫節的治理(朱應平)

第十五章 中國信訪制度的歷史流變、困境及出路(夏正林)

第十六章 作為「新興」權利的信訪權(任喜榮)

附錄 有關信訪的主要行政法規及司法解釋

系統號:

P-001502

中日戰爭真實影像記錄——一位日本士兵經歷的戰時生活

標題:

中日戰爭真實影像記錄——一位日本士兵經歷的戰時生活

時間:

2013年7月

出版單位:

香港:中華書局

作者:

廣中一成 著,梶野渡 口述

內容簡介:

本書照片的主人——梶野渡,自1940年1月至1946年3月的六年期間,以日本陸軍軍人的身分參加了侵華戰爭,先是作為陸軍二等兵,被編入駐紮於安徽省烏衣鎮的日軍獨立步兵第五十六大隊第一中隊,此後肩負日軍佔領地區的治安維持任務,在大隊本部及周邊的村落等進行宣傳及諜報工作。

梶野來到中國不久,便將自己在戰場中的情況拍攝下來;特務工作展開後,梶野從同行部隊的攝影班那裏也得到了一些照片,以隨身攜帶的方式保存。這些照片一般在戰爭結束復員之際會被沒收,但梶野在1944年12月接到新兵受領的命令,因此有機會隨着軍用行李把照片一同帶回日本。

如今,梶野手中仍保留着一千多幅照片,其中一部分被收錄成七冊相簿,並附有詳細說明。本書首次把相簿中最珍貴的四百張照片公開,並追尋梶野本人在華六年期間的軌跡。

作者簡介

廣中一成,1978年生於日本愛知縣。2012年畢業於愛知大學大學院中國研究科,並獲博士學位。現為三重大學非常勤講師。主要著作,專著有《日中和平工作の記録―今井武夫・汪兆銘・蔣介石》(彩流社,2013年)、《ニセチャイナ―滿洲‧蒙疆‧冀東‧臨時‧維新‧南京》(社會評論社,2013年),論文有〈故宮博物院からの金屬製文物の対日「獻納」〉(《軍事史學》第179號,錦正社,2009年12月),以本論文獲得2011年度軍事史學會阿南·高橋學術研究獎勵〉、〈冀東政権の財政と阿片専売制度〉(《現代中國研究》第28號,中國現代史研究會,2011年3月)等。

口述者

梶野渡,1919年生於愛知縣。1940至1946年作為日本軍士兵,隨軍中國戰線。從1942年開始參加宣撫、特務工作。1944年11月,為接受新兵回國時,將戰場照片帶回日本,保存在名古屋,現已成為珍貴資料。以研究作為居住地—桶狹間之戰而聞名。現今仍然在各地進行多個講演。

系統號:

P-001504

小學之道──從漢簡看漢代識字教育

標題:

小學之道──從漢簡看漢代識字教育

時間:

2013年6月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

作者:

丁瑞茂 編輯

內容簡介:

識字在古代被稱為「小學」,進階教育則為「大學」。東漢崔寔《四民月令》說:正月、八月時,「命幼童入小學,學書篇章」,所謂的「篇章」,是指識字書《蒼頡》、《急就》。除此之外,學童也要學計數的九九術、計算時日干支的六甲等等。其中識字是最重要的課程,識字書歷兩漢,不斷增補修改,「小學」可以說是字書和相關教育的統稱。

在居延、敦煌漢簡中有很多練習抄寫《蒼頡》、《急就》、九九、六甲的殘簡,也發現了一支頗為完整的毛筆,證明西漢中期至東漢明帝以前的邊塞士卒曾利用守邊的機會,接受初級的教育。

本圖錄挑選居延出土,以隸書、草書、篆書練習書寫的《蒼頡》、《急就》、六甲干支和九九簡、牘和觚為主,另精選若干書跡優美的簡牘,以饗書法愛好者。

系統號:

P-001473

唐代科舉明經進士與經學之關係

標題:

唐代科舉明經進士與經學之關係

時間:

2013年6月

出版單位:

臺北:文津出版社

作者:

洪銘吉 著

內容簡介:

本書主要在探討唐代科舉明經進士與經學發展兩者之間的關係,嘗試藉由這一主題的論述,開啟研究唐代經學史的另一面向,及反映中國經學在不同朝代所呈現的特色。尤其是從兩漢以來,「科舉」制度開始建立雛型,經隋唐確立科舉制度的完備,到清光緒年間科舉制度的廢止,莫不是以通經與否作為士人中舉的依據。本文以唐代經學的定本及官民的經學教育、科舉制度的建立及變革、明經進士的形式和類別增益、經學著述的特色與多寡四方向,證明唐代科舉制度與經學發展兩者之間的關係極為緊密。

作者簡介

洪銘吉,祖籍福建泉州府同安縣柏埔庄,先人於清乾隆十一年遷居至今板橋江子翠。輔仁大學中國文學碩士,論文由王靜芝教授指導,題為《荀韓思想關係研究》;逢甲大學中國文學博士,現為僑光科技大學通識教育中心副教授。學術專長:中國經學史、中國文化史、傳記文學。

系統號:

P-001483

基督宗教之人觀與罪觀──兼論對華人文化的意義

標題:

基督宗教之人觀與罪觀──兼論對華人文化的意義

時間:

2013年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

林鴻信 編

內容簡介:

基督宗教的人觀與我觀對華人的意義╱劉述先

前言

一、人性問題

二、幽暗意識問題

三、位格問題

四、存在問題

意志與神人的關係──奧古斯丁論人的處境╱譚國才

一、從神人關係出發的人論

二、從神人關係看人的自由意志

三、從神人關係看自由意志為何擇惡

四、人性的普遍腐敗─原罪與意志

五、恩典與意志

六、對華人文化的意義

七、結語

早期基督宗教之幽暗意識──奧古斯丁之罪論╱李錦綸

引言

一、奧古斯丁對於惡的問題尋求解釋

二、位格意志的終極性

三、從生命「塌陷」到文化「陷溺」

四、結論

多瑪斯的人學──人的實體統一性╱丁福寧

一、問題的淵源

二、多瑪斯的人的形上組成原理

三、人的實體的統一性與靈魂不朽

四、小結

五、對華人文化的意義

多瑪斯的罪觀與自然道德律╱陳尚仁

一、前言

二、多瑪斯的罪觀及自然道德律

三、來自新教神學家卡爾.巴特的批評及對批評的答辯

四、法家之法與自然道德律的粗略比較

五、結論:重新評價多瑪斯的自然道德律及罪觀

藉信而立──路德問答中的人觀╱陳冠賢、王榮昌

一、引言

二、路德問答之核心主題:信心

三、路德問答中的人觀

四、反思與結語

從《意志被綑綁》看路德的罪觀╱蔡麗貞

前言

一、宗教改革與人文主義的交集與張力

二、辯論的緣起

三、伊拉斯姆的定位

四、《意志被綑綁》的罪觀

五、神觀與人觀(人觀乃由神觀界定)

六、罪觀與稱義彼此相連,義人是由罪人來定義

七、世界學問與福音神學的基本差異

八、基督教的罪觀與華人文化的關聯

九、路德的罪觀影響其在文化活動中的參與

加爾文的人觀與幽暗意識╱林鴻信

前言

一、認識人與認識上帝

二、人是上帝形像

三、墮落的人─幽暗意識

四、怠惰的人

五、巴特對怠惰的後續觀察

六、與儒家思想對話

七、尾聲:不斷地改革

加爾文論人的墮落與罪──淺釋宗教改革時期基督宗教的幽暗意識╱鄭仰恩

前言:介於中世紀與現代之間的加爾文

一、 從《基督教要義》看加爾文的思想脈絡

二、加爾文在《基督教要義》裡論人的墮落和罪

三、《1538年教理問答》和《羅馬書釋義》的觀點

四、加爾文論「屬世的人」及「普遍恩典」

五、結語:活在焦慮與張力中的加爾文

從十九世紀思想家士來馬赫看基督宗教人觀對華人文化與社會的意義╱林鴻信

前言

一、生平處境

二、宗教情感

三、以意識詮釋人

四、士來馬赫人觀之批判

五、士來馬赫人觀對華人文化與社會的意義

田立克與巴特的罪觀比較╱莊信德

前言

一、田立克神學的罪觀

二、巴特神學的罪觀

三、罪的復和之道

四、結論:關係指向的罪觀圖示對華人罪觀文化的啓迪

系統號:

P-001487

國立臺灣大學校史稿(1928-2012)

標題:

國立臺灣大學校史稿(1928-2012)

時間:

2013年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

吳密察、柯慶明、葉國良 編

內容簡介:

國立臺灣大學之前身為昭和三年(1928)成立之臺北帝國大學,為日人於當時設立九所帝國大學之一;民國三十四年(1945)臺灣光復後,易為今名,而後伴隨政府播遷、社會重建,經歷經濟起飛、政治民主化,逐漸發展成為地位益形重要的臺灣第一學府,也是國際間知名的一流大學;因而該校校史也是臺灣高等教育中不可或缺、至關重大的一個篇章。

本書以民國九十四年出版之《國立臺灣大學校史稿(1928-2004)》為基礎增修而成,維持原本沿革、組織、教學、研究、交流、活動、空間、經費、傳記、簡歷十篇正文之架構;另有組織現況表、系所沿革表、各單位歷任主管任期表、專任教師名錄、大事紀、校史延伸閱讀書目等六篇附錄,是臺灣大學校史最完整的全紀錄。

⊙ 書末附有「臺北帝國大學成立前紀事」、「臺北帝國大學時期紀事」、「國立臺灣大學紀事」對照「臺灣與世界史重要紀事」,便於查閱自臺北帝大至臺大的發展源流,並將校史置於臺灣史與世界史的整體脈絡下,有更全面的觀照。

⊙ 本書裝幀採圓背精裝,書封外表包覆高級荷蘭布,書名以臺靜農教授法書之「國立臺灣大學」題字,另附黑色書盒,可收納書冊,典雅大方,是餽贈校友或個人珍藏的最佳選擇。

⊙ 書中收錄多幅早年《國立臺灣大學概況》與校史館提供之老照片,並且增加今日校園風貌之圖像,可陪伴文字閱讀,提供讀者在書中追昔撫今、於紙上舊地重遊的趣味。

系統號:

P-001488

臺灣登山史(一套5冊)

拆村:消逝的九龍村落

標題:

拆村:消逝的九龍村落

時間:

2013年6月

出版單位:

香港:三聯書店

作者:

張瑞威 著

內容簡介:

本書以九龍地區村落為描述對象,從清初的「遷海令」以至戰後因應香港政府的城市規劃而村落逐漸被清拆為止。講述了九龍村落及其氏族在經歷清廷遷界、英屬殖民地、日治、解放後內地居民湧入、港府拆村等時期後,日漸式微,甚至消逝。作者藉助文史檔案和口述歷史,再現村落族群的認祖歸宗、抵禦外敵、拜神祭祖和拆村安置等場景,還提到了族譜、祀田、祠堂、寨城、田契、民俗傳統等內容。

作者行文順暢且帶有靈活性,更重要的是「有情」。全書滲透着作者對九龍村落不斷被清拆的悲歌,正如作者在書末的最後一段話:「下一個拆村故事將會在新界開始。」本書雖是在講歷史,但仍帶出近年來港人十分關注的議題:文物保育與城市發展之間如何取得平衡。

全書圖文並茂,既可視為近代以來九龍舊村的故事,也可作為作者張瑞威教授十多年來對九龍歷史研究的一次總結。

作者簡介

張瑞威,九龍出生、長大,香港中文大學學士,英國牛津大學博士。現任教於香港中文大學歷史系,主要教授清史和世界貨幣史。研究課題雖廣泛,但主要仍圍繞着老百姓的日常生活。生於斯、長於斯,作者一直對九龍歷史情有獨鍾。除了見證其歷史轉變外,更自1997年起,積極投入田野調查和文獻研究中。整整十五年,作者在鯉魚門、茶果嶺、牛池灣、竹園、大磡、衙前圍等舊村進行了大量的訪談。

代表作有〈鯉魚門的歷史、古蹟與傳說〉、〈宗族的聯合與分裂:竹園蒲崗林氏編修族譜原因探微〉、《黃大仙區風物志》(與游子安、卜永堅合編)、〈九龍衙前圍村吳氏祖先的追尋〉、〈九龍十三鄉專輯〉(與蕭國健合編)等。本書的編寫,是作者多年以來的心願,也是他的九龍歷史研究的一次總結。

系統號:

P-001503

臺灣建築的式樣脈絡

民國史事與檔案

族群與國族認同的形成:臺灣客家、原住民與臺美人的研究

標題:

族群與國族認同的形成:臺灣客家、原住民與臺美人的研究

時間:

2013年5月

出版單位:

臺北:遠流出版公司

作者:

許維德 著

內容簡介:

這本書的主要目的,是要從「認同研究」的角度切入「族群研究」和「國族主義」這兩個研究領域,對「族群認同」和「國族認同」這兩個重要概念進行探索。「族群認同」和「國族認同」的形成過程,則是本書的核心問題意識。本書除了有兩章分別討論「國族」的概念和「社會建構論」的理論之外,在個案研究的選擇上則涵蓋了客家、臺灣原住民以及臺美人(Taiwanese American)三個族群。至於在具體的分析議題上,本書包括了「客家研究文獻」(第四章)、學院內「客家研究」的發展過程(第五章)、「生命史」中所呈現的客家認同(第六章)、以「原住民起源」探究國族主義和學術研究的糾葛(第七章)、以及以人口普查當作觀察場域來理解「臺美人認同」的內涵(第八章)。

本書在理論取向上是以「社會建構論」為基礎;在概念化的層次則企圖將「認同」的觀念重新放回心理學或社會心理學──特別是Erik H. Erikson之「認同形成理論」──的理論傳統中來思考;在研究方法的層次,本書則主張「以不同場域來觀察某認同在某時間點的內涵和強度」。《族群與國族認同的形成》是本土研究中少見的「認同研究」專書,對臺灣的客家研究、族群研究具有一定程度的貢獻。

作者簡介

許維德,國立臺灣大學社會學系法學士,美國雪城大學(Syracuse University)社會學系哲學博士,現任國立交通大學人文社會學系暨族群與文化碩士班助理教授。曾任北美洲臺灣研究學會(North America Taiwan Studies Association)會長(1998-1999)、中央研究院民族學研究所博士後研究(2006-2007)、國立臺北大學社會學系兼任助理教授(2006-2007)。研究領域為認同研究、族群關係、國族主義與社會運動。論文發表於Berkeley Journal of Sociology、Maxwell Review、Etudes Chinoises、《人類與文化》、《思與言》、《臺灣史料研究》、《臺灣國際研究季刊》以及《國家發展研究》等刊物。曾獲得美國社會學會政治社會學組(The Political Sociology Section of the American Sociological Association)的「研究生最佳論文獎」。本書是作者的第一本專書。

系統號:

P-001486

再造封建──魏晉南北朝的爵制與政治秩序

標題:

再造封建──魏晉南北朝的爵制與政治秩序

時間:

2013年5月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

王安泰 著

內容簡介:

本書以爵制為研究重心,探討中國中古時期封建的性質,以及爵制與政治秩序的關係。中國中古的封建體系,名義上遵循西周封建制度,實則是經過戰國兩漢儒生、士人不斷追溯重構,形塑出一套關於西周封建的「歷史記憶」。中國中古封建以王爵與五等爵替代西周諸侯,建立天子冊命諸侯統治封國的架構,並藉由儒家經典與漢魏故事,制定專屬諸侯的「開國」制度與「茅土」儀式。各王朝也藉由冊封周邊勢力,建構天下秩序,彰顯政權居於天下共主的地位。本書不僅關注封建體制的具體實踐方式,也重新考察中國中古的政局與制度變遷。

作者簡介

王安泰,1978年生,國立臺灣大學歷史學系博士,現為國科會博士後研究。 研究領域為中國中古政治史、中國古代制度史、古代東亞史。 學術專著有《開建五等──西晉五等爵制成立的政治史考察》。發表期刊與會議論文〈漢趙封國的空間分布與天下秩序〉、〈前、後秦的封國分布與天下秩序〉、〈西晉〈諸侯律〉的制定及其意義〉、〈中國中古時期的王侯與〈諸侯律〉〉、〈新羅「居漢樂浪故地」說的分析〉等。

系統號:

P-001510

現代に生きる日本語漢語の成立と展開:共有と創生

標題:

現代に生きる日本語漢語の成立と展開:共有と創生

時間:

2013年7月

出版單位:

東京:明治書院

作者:

佐藤亨 著

內容簡介:

Ⅰ 伝統漢語の受容と共有

第一章 漢語・仏典に典拠があり、わが国近世中期ころまでに用例のある漢語

第二章 漢語・仏典に典拠があり、わが国近世後期以降に用例のある漢語

第三章 中国近世以降の文献に典拠をもつ語彙の受容とその影響

Ⅱ 漢語の創生-日本製漢語-

第四章 上代以降近世末までに用例があり現代に続く漢語

第五章 幕末・明治初期に用例のある漢語

第六章 明治中期以降大正中期に用例のある語

第七章 大正末ころから昭和二十年ころまでの漢語

第八章 昭和二十年以降昭和六十年前後までの漢語

第九章 昭和六十年前後からの漢語

第十章 結語

系統號:

P-001522

中華民国の誕生と大正初期の日本人

標題:

中華民国の誕生と大正初期の日本人

時間:

2013年7月

出版單位:

京都:思文閣出版

作者:

曽田三郎 著

內容簡介:

序 論

(1)辛亥革命100周年について

(2)前著への書評について

(3)中華民国の誕生と同時代日本の学者たち

第1章 中華民国臨時約法の制定と日本人法学者

第1節 寺尾亨・副島義一の中国到着

第2節 中華民国臨時政府組織大綱の制定と修正

第3節 統一中華民国政府の成立

第4節 臨時約法制定過程における日本人法制顧問

第2章 中華民国臨時約法公布後の中国政治と日本人

第1節 統一中華民国政府の成立と日本

第2節 臨時約法下での中国政治の遂行と挫折

第3節 第二革命と南京事件をめぐる日本での言論の対峙

第4節 臨時約法に対する批判の噴出

第3章 中華民国約法期の袁世凱政権と日本人

第1節 新約法の制定

第2節 新約法に対する日本人の論評

第3節 二一ヵ条交渉後の日本の国会での論戦

第4節 二一ヵ条交渉と民間の言動

第4章 中国の帝制復活をめぐる日本の政策と世論

第1節 帝制復活と改造大隈内閣の対中国政策

第2節 帝制復活問題と国民外交同盟会

第3節 日本のジャーナリズムと帝制復活問題

第4節 帝制復活問題と日本の学者たち

第5章 中国の参戦問題と日本の世論

第1節 袁世凱政権期の連合国加入問題

第2節 参戦問題をめぐる中国国内の対立と日本

第3節 中国の参戦問題と日本のジャーナリズム

第4節 中国の参戦問題と日本の学者たち

第6章 南北問題をめぐる日本の政策と中国の新聞報道

第1節 寺内内閣の成立と中国の新聞報道

第2節 寺内内閣の対中国政策をめぐる論戦と中国の新聞報道

第3節 内閣交代期の対中国政策と中国の新聞報道

第4節 中国における日本の新聞批評

第7章 中国の南北問題をめぐる日本のジャーナリズムと学者たち

第1節 南北問題と『大阪朝日』

第2節 南北問題をめぐる内藤・吉野・矢野論争

第3節 南北対立と吉野作造の「妥協論」

第4節 南北問題と臨時約法

結論

系統號:

P-001551

中国の水土流失:史的展開と現代中国における転換点

標題:

中国の水土流失:史的展開と現代中国における転換点

時間:

2013年7月

出版單位:

東京:勁草書房

作者:

松永光平 著

內容簡介:

序章 水土流失の史的展開の研究史と新たな視点

第1章 水土流失の起源と現状

第2章 有史以前の水土流失の特徴

第3章 水土流失の自動検出手法の開発

第4章 水土流失の自然要因と地域特性

第5章 歴史時代の水土流失と地域境界の移動

第6章 人間・自然の複合要因による水土流失の史的展開

第7章 民国期から1990年代にかけての水土保全への挑戦

第8章 1999年以降における水土流失から緑化への転換点

終章 水土流失問題の解決に向けて

系統號:

P-001552

日中和平工作の記録:今井武夫と汪兆銘・蔣介石

標題:

日中和平工作の記録:今井武夫と汪兆銘・蔣介石

時間:

2013年7月

出版單位:

東京:彩流社

作者:

広中一成 著

內容簡介:

第1 章 盧溝橋事件での停戦交渉

盧溝橋事件の発生

撤退案をめぐる協議

支那駐屯軍と第二九軍

八日の今井の動き

停戦協定の成立

華北派兵の経緯

特集 連隊旗手シベリアへ

第2章 汪兆銘工作

日中の国交断絶

日中和平工作始まる

影佐・董会談

低調倶楽部と芸文研究会

「影佐書簡」をめぐって

高宗武の来日

影佐・高宗武会談

重光堂会談

蒋介石直接和平の試み―神尾工作

汪兆銘の重慶脱出

汪兆銘工作からの離脱

第3章

桐工作(宋子良工作)

小野寺工作の失敗

鈴木・宋子良会談

桐工作の開始

汪兆銘政権設立の延期と桐工作の失敗

おわりに

補録 「今井武夫関係文書」概要

系統號:

P-001554

モンゴル帝国史研究正篇:中央ユーラシア遊牧諸政権の国家構造

標題:

モンゴル帝国史研究正篇:中央ユーラシア遊牧諸政権の国家構造

時間:

2013年7月

出版單位:

東京:東京大學出版會

作者:

志茂碩敏 著

內容簡介:

序章 糺すべき根本的な誤り

第一部 『モンゴル史』と『集史』「モンゴル史」

はじめに

第一章 I(イスタンブル)写本とT(テヘラン)写本

第二章 I写本を基準とするT写本以下の諸写本の変化

第三章 I写本における不整合等のT写本における調整

第四章 I写本の系図記事のT写本における改変

第五章 I写本の長文記事のT写本における削除

第一部の総括と第二部への展望

第二部 モンゴル帝国遊牧諸部族の「御家人」達

はじめに

第一章 チンギス家譜代の家人の家系の諸部族

第二章 チンギス・カンの先祖の時代以来の諸部族

第三章 敵対者のもとから早期に来降した諸部族

第四章 譜代の姻族とその親縁部族

第五章 戦わずに来降した諸部族

第六章 養子の家系の諸部族

第七章 敵対した諸部族

第八章 その他、情報の乏しい諸部族

第九章 『モンゴル史』におけるガザン・カンの口述の核心

結語 第一部、第二部の総括

第三部 中央ユーラシア遊牧国家史研究上の究極の課題

結語

系統號:

P-001501

白文攻略:漢文法ひとり学び

標題:

白文攻略:漢文法ひとり学び

時間:

2013年6月

出版單位:

東京:白水社

作者:

加藤徹 著

內容簡介:

近代に至っても、日本における漢文の学習というのは、返り点などの訓点が付けられたいわば日本語の一スタイルとしての「訓読文」を、まず師弟差し向いで、長い時間をかけて伝授して語句や句法を覚えていくというもので、漢文には近代語のような「文法」は存在しないと考えられ、従って「文法書」に基づく「独習」という学習方法も原理的に存在しませんでした。「文法」を介在させずにひたすら厖大な暗記に頼る、という点では本家の中国でも同じで、「漢文法」を確立しようという動きは、漸く1930年代以降のことになります。「訓読」が、いわば他人が既に訳した文をなぞって読むことだとすると、「白文(訓点の付いていない、漢字が並んだだけの文)を読む」という事は、英文などを文法に従って「原文で読む」というのと同じ事です。この本では漢文法の初歩を、訓読技術を使いつつ、読者が最も学びやすい形で21課(各課例文1頁、文法解説4頁、練習問題1頁、第21課は演習)にまとめ、独習書としたものです。冒頭に「学習の前に」という漢文の概説、巻末に日本語とは異なる漢字の用法をまとめた「常用漢字漢語用法略解」を付し、理解の手助けとなるようにしました。

作者簡介

加藤徹,1963年東京生まれ。東京大学博士後期課程単位取得満期退学。中国文学・京劇専攻。明治大学教授。主要著書:『漢文力』『漢文の素養』『怪の漢文力』『倭の風』『西太后』『京劇──「政治の国」の俳優群像』『中国古典からの発想──漢文・京劇・中国人』他。

系統號:

P-001446

植民地としてのモンゴル :中国の官制ナショナリズムと革命思想

標題:

植民地としてのモンゴル :中国の官制ナショナリズムと革命思想

時間:

2013年6月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

楊海英 著

內容簡介:

序章 悪魔としての「革命」が生んだ中国の官制ナショナリズム

第一部 モンゴルから見た中国

第一章 中国「革命」の本質は対モンゴル暴力

第二章 「革命の継続」はモンゴル人・ジェノサイド

第二部 近現代日本が捉えてきた中国

第三章 日本の進歩的知識人の中国観

第四章 「救々文化」から破壊力の究明へ

第三部 現代中国の性質

第五章 植民地支配と大量虐殺、そして文化的ジェノサイド

終章 中国の官制ナショナリズムを少数民族の視点からよむ

系統號:

P-001506

Nothingness and Desire: A Philosophical Antiphony

標題:

Nothingness and Desire: A Philosophical Antiphony

時間:

July, 2013

出版單位:

Honolulu: University Of Hawai'i Press

作者:

Heisig, James W.

內容簡介:

The six lectures that make up this book were delivered in March 2011 at London University’s School of Oriental and Asian Studies as the Jordan Lectures on Comparative Religion. They revolve around the intersection of two ideas, nothingness and desire, as they apply to a re-examination of the questions of self, God, morality, property, and the East-West philosophical divide.

Rather than attempt to harmonize East and West philosophies into a single chorus, Heisig undertakes what he calls a “philosophical antiphony.” Through the simple call-and-response of a few representative voices, Heisig tries to join the choir on both sides of the antiphony to relate the questions at hand to larger problems that press on the human community. He argues that as problems like the technological devastation of the natural world, the shrinking of elected governance through the expanding powers of financial institutions, and the expropriation of alternate cultures of health and education spread freely through traditional civilizations across the world, religious and philosophical responses can no longer afford to remain territorial in outlook.Although the lectures often stress the importance of practice, their principal preoccupation is with seeing the things of life more clearly. Heisig explains:

“By that I mean not just looking more closely at objects that come into my line of view from day to day, but seeing them as mirrors in which I can see myself reflected. Things do not just reveal parts of the world to me; they also tell me something of how I see what I see, and who it is that does the seeing. To listen to what things have to say to me, I need to break with the habit of thinking simply that it is I who mirror inside of myself the world outside and process what I have captured to make my way through life. Only when this habit has been broken will I be able to start seeing through the reflections, to scrape the silver tain off the mirror, as it were, so that it becomes a window to the things of life as they are, with only a pale reflection of myself left on the pane. Everything seen through the looking glass, myself included, becomes an image on which reality has stamped itself. This, I am persuaded, is the closest we can come to a ground for thinking reasonably and acting as true-to-life as we can.”

系統號:

P-001507

Letters and Epistolary Culture in Early Medieval China

標題:

Letters and Epistolary Culture in Early Medieval China

時間:

March, 2013

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Antje Richter

內容簡介:

Introduction:

Epistolary Research in Chinese Studies and Beyond

Textual Sources of Early Medieval Chinese Letter Writing

The Organization of This Book

Remarks on Translation

Part One. Materials and Concepts of Letter Writing

1. Materiality and Terminology:

The Spread of Paper

Calligraphy and Letter Writing

Writers and Transporters of Letters

Terminology

The Genre of Personal Letters

2. Letters and Literary Thought:

Cao Pi's "Disquisitions on Literature" on Letters as a Genre

The Absence of Letters in Lu Ji's "Rhapsody on Literature"

Liu Xie's The Literary Mind and the Carving

of Dragons on Letters

Letters in Xiao Tong's Selections of Refined Literature

Letters about Literary Thought

Part Two. Epistolary Conventions and Literary Individuality

3. Structures and Phrases

Letter Opening

Letter Body

Letter Closing

Terms of Address and Self-Designation

4. Topoi

Lamenting Separation

Letters as Substitutes for Face-to-Face Conversation

The Limits of Writing and Language

5. Normativity and Authenticity

Letter-Writing Guides

Expressing Individuality within the Bounds of Convention

Conclusion

系統號:

P-001520