標題

- 「百代存風雅——唐宋八大家」經典導讀講座

- 【演講】林東毅:A Syntactic Analysis of the Interrogative Verb Sequencing Construction in Kavalan

- 【演講】Thomas Wilson:明清儒臣對郊祀的論述

- 【演講】陳偉強:促織何唧唧――「木蘭詩」中的機杼之聲與異文穿梭

- 【演講】陳儀深:「中華民國在臺灣」的實相與虛相——60年來重要史實的回顧

- 【演講】楊貞德:「殘酷為首」――恐懼、自由主義,與普世倫理

- 【演講】大木康:冒辟疆與董小宛

- 【演講】舒聖祺:星火燎原:從1944年重慶國際記者事件探討國民政府與國際傳媒關係網

- 【演講】Fabienne Jagou:當代臺灣與印度的西藏肉身菩薩

- 【演講】文明基:Some gaps between "Colonial Modernity" of Korean and Taiwan in Colonial Period: With Focus on the Police

- 【演講】David Curtis Wright:Davidson其人其事:美國首任駐臺領事Davidson傳記之書寫

- 【演講】杜正勝:臺灣歷史圖像的表層和內裡

- 【演講】Carla Nappi:Listing Bodies: Early Modern Manchu Medicine and the Inventory as Epistemic Form

- 【演講】洪紹洋:殖民地的殖產興業、戰時生產與產業南進:日治時期臺灣纖維工業發展之初探

- 【演講】林修澈:原住民族的認定——臺灣原住民族14族是如何形成?

- 【演講】林正慧:臺灣客家與華南客家形塑歷程的殊途與同歸

- 【演講】陳榮灼:論牟宗三的政治思想:一個批判性反思

- 【演講】陳以愛:詩人.學人.哲人--民國史以外的王國維

- 【演講】蔡慧玉:“Taiganban (臺幹班),” Life Stories, and Entangled Colonialities: A Study of the Corps of Chinese Police Cadres, 1945-1949

- 【演講】朝元照雄:經濟發展階段與工業化類型:臺灣的經驗

- 【演講】廖肇亨:黄遵憲の前駆──清朝中葉の詩歌からみた前近代の世界像

- 【演講】Paul R. Katz:Taiwan's Digital Resources and the Study of Chinese Religious Culture

- 【演講】廖炳惠:Taiwan Studies Digital Archives

- 【演講】何義麟:在日臺灣人處境的回顧與前瞻

- 【演講】Zhang Longxi:In Search of a Land of Happiness: Utopia and Its Discontents

- 【演講】廖炳惠:Taiwan Studies Digital Archives

- 【研習營】2013東亞青年儒家論壇暨研習營——儒學與客家庶民文化

- 【工作坊】日記中的性別工作坊

- 【讀書會】漢傳佛典解讀研習會

- 【研習營】臺灣原住民族文學營

- 【研習營】第十屆人類學營 「體驗當代宗教︰人類學的視野」

- 【研習營】第三屆「兩岸歷史文化研習營──晉城:中國社會的長程歷史」

- 【導讀會】彭琪庭:《香港僑資與臺灣紡織業(1951-1965)》

- 【研習班】2013臺灣文學大會師

- 【工作坊】客語語法語意小型工作坊

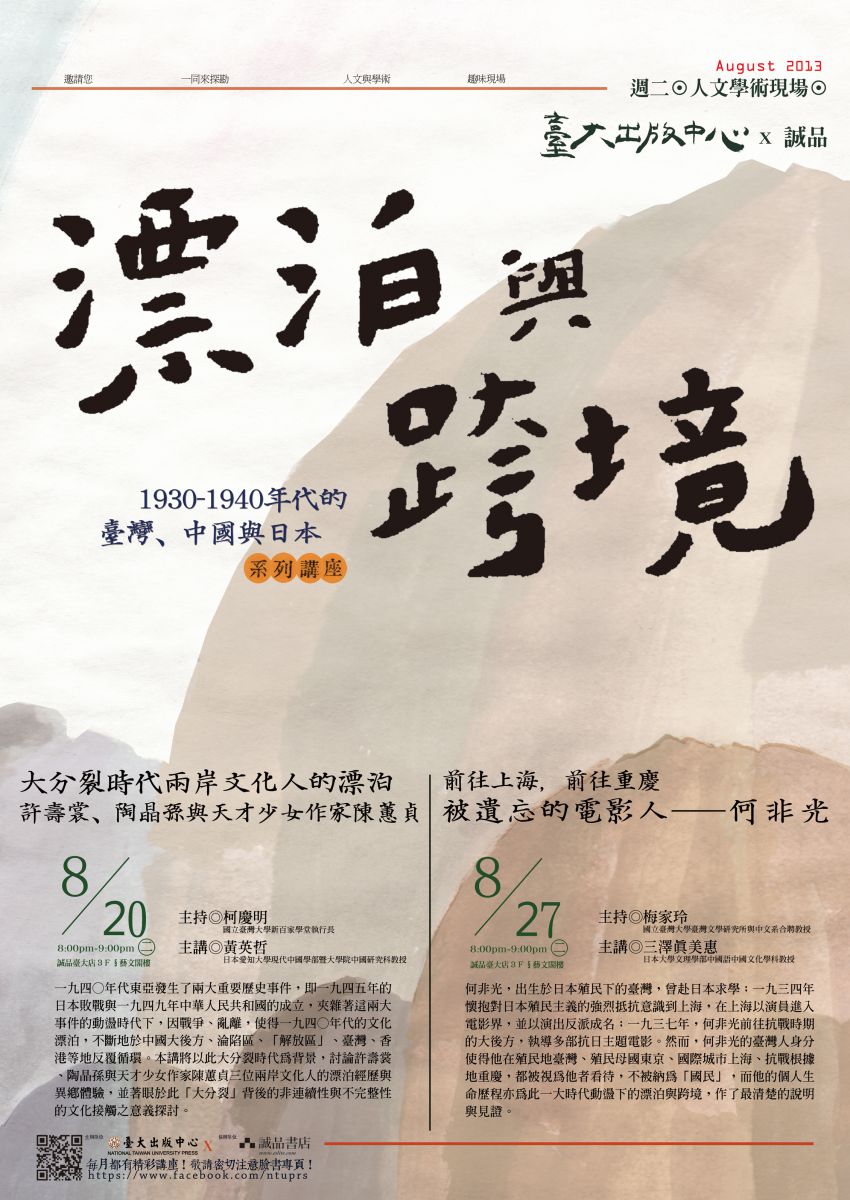

- 【系列演講】臺灣大學出版中心「漂泊與跨境:1930-1940年代的臺灣、中國與日本」系列演講

- 【系列演講】國立臺灣文學館2013「作家撒野‧文學迴鄉」系列講座

- 【系列演講】典藏‧鑑古知新藝術欣賞講座

- 【系列演講】臺北保安宮「2013年文化歷史系列講座」

- 【展覽】「『片』覽全臺——日治時期臺灣風景繪葉書」特展

- 【展覽】食衣住行文學特展

- 【展覽】鏡觀寶島山‧河──攝影家眼裡的臺灣大地特展

- 【展覽】順風相送:院藏清代海洋史料特展

- 【展覽】土理土器:臺灣史前陶容器特展

- 【展覽】溯源與拓展--嶺南畫派特展

- 【展覽】金成旭映——清雍正琺瑯彩瓷特展

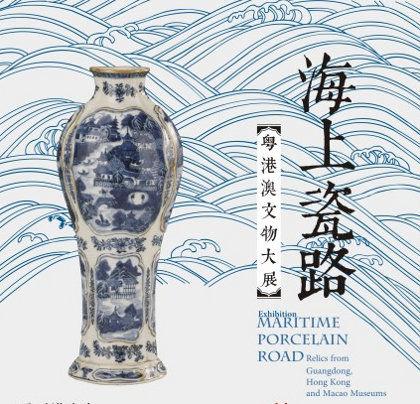

- 【展覽】海上瓷路——粵港澳文物大展

- 【展覽】特別展「和様の書」

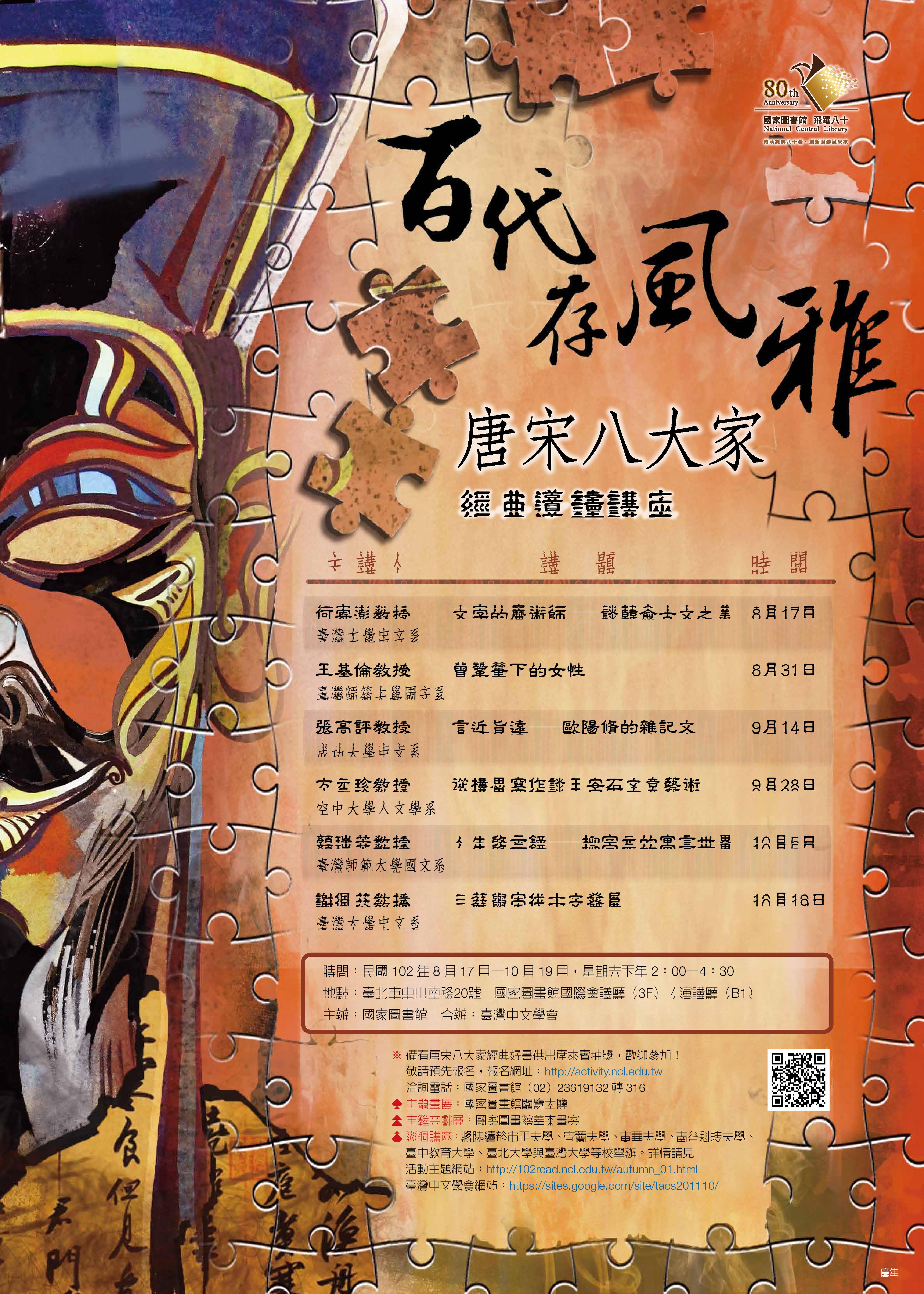

「百代存風雅——唐宋八大家」經典導讀講座

標題:

「百代存風雅——唐宋八大家」經典導讀講座

時間:

2013年8月17日至10月19日,週六14:00-16:30,共6場

地點:

國家圖書館文教區國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館、臺灣中文學會

聯絡人:

孫秀玲,Tel: (02)2361-9132#316

內容簡介:

「唐宋八大家」是中國唐代韓愈、柳宗元和宋代歐陽修、蘇洵、蘇軾、蘇轍、王安石、曾鞏八位散文家的合稱。藉由醇鍊雅正、典麗多元的書寫,唐宋八大家不但創新了散文的風貌,扭轉了古文傳統,更進而締造了中國散文發展的高峰,得與兩漢散文並列,推許為中國文章之正宗。

今年秋天,國家圖書館特邀集六位精深於唐宋古文教學研究的大學教授,以「百代存風雅——唐宋八大家」為題,精心規劃六場經典導讀專題講座,帶領大家進入唐宋古文的殿堂,盡窺唐宋八大家的才情縱橫、百代風雅。

本系列演講時間均為週六下午14:00-16:30,有意參加者請逕至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

場次及內容如下:

8月17日

文字的魔術師——談韓愈古文之美(何寄澎,臺灣大學中文系教授)

8月31日

曾鞏筆下的女性(王基倫,臺灣師範大學國文系教授)

9月14日

言近旨遠——歐陽脩的雜記文(張高評,成功大學中文系教授)

9月28日

從構思寫作談王安石文章藝術(方元珍,空中大學人文學系教授)

10月5日

人生啟示錄——柳宗元的寓言世界(顏瑞芳,臺灣師範大學國文系教授)

10月19日

三蘇與宋代古文發展(謝瑞芬,臺灣大學中文系教授)

系統號:

A-001496

【演講】林東毅:A Syntactic Analysis of the Interrogative Verb Sequencing Construction in Kavalan

標題:

【演講】林東毅:A Syntactic Analysis of the Interrogative Verb Sequencing Construction in Kavalan

時間:

2013年8月1日(週四)10:00-12:00

地點:

中央研究院語言所5樓519會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院語言學研究所語言結構和類型研究群

主講人:

林東毅(美國佛羅裡達大學)

聯絡人:

張美鳳,Tel: 02-26525000#6138;E-mail: typology@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

有意參加本演講者,可至相關網址下載摘要。

系統號:

A-001526

【演講】Thomas Wilson:明清儒臣對郊祀的論述

標題:

【演講】Thomas Wilson:明清儒臣對郊祀的論述

時間:

2013年8月1日(週四)15:00-17:00

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

Thomas Wilson(魏偉森,美國漢彌爾頓大學歷史學系教授,漢學研究中心獎助訪問學人)

聯絡人:

洪俊豪,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

8月1日(週四)15:00-17:00

主持人:李紀祥(佛光大學歷史系教授)

主講人:Thomas Wilson(魏偉森,美國漢彌爾頓大學歷史學系教授,漢學研究中心獎助訪問學人)

講題:明清儒臣對郊祀的論述

我正撰寫的書稿主題,基本上可以說是中國帝國晚期儒家對神明(或神靈等類似詞)的概念。研究這個題目的難處之一,就是儒家很少正式說明神靈的本質或意義──易言之,儒家幾乎沒有神學的傳統 (theological tradition)。另外儒家也避免直接描述神明活動──亦即沒有神話的傳統 (mythological tradition)。總而言之,儒家缺乏神學和神話這兩個宗教的論述傳統。儘管儒家似乎沒有宗教本身的正式概念,不過他們的確有祭神的概念。在思想史上,儒家祭祀神明的概念,就是歷代儒者解釋祭祀和神明;在制度史上,儒家祭祀神明的概念,就是歷代皇帝與文官在朝廷廟壇執行祭祀的儀式。思想趨勢和制度實踐兩方面密切相關。

研究儒家的神明概念最主要的史料有兩種。一是早期經典以及後代注疏,二是正史當中,以及《經世文編》之類的資料當中,記載了朝廷儒臣辯論廟壇祭祀的儀注。由於儒臣憑經典注疏來辯論廟壇儀注,所以這兩種材料間有密切的關係。中國帝國早期的歷史上,朝廷辯論郊祀的儀注和廟壇的建築形成,都援引了孔子在《孝經》裡說的一句話:「昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。」孔子這句話區別了三個概念:第一:郊祀相對於宗祀於明堂;第二:后稷相對於文王;第三:天相對於上帝。第一個區別指示儀式空間──即“ritual space” ──就是郊檀或廟堂;第二個區別指配神與其相當儀式;第三個區別指儀式最主要的祭祀對象。這三個區別都並不是絕對相對的範疇。

自從唐朝七世紀中葉起一直到清朝末年,每一個朝廷無一例外以祭祀昊天上帝作為其最主要至高的祭祀儀式。仔細地觀察朝廷在廟壇所執行的禮制,才會了解天帝本身終歸於何種性質。

主講人介紹:

魏偉森(Thomas Wilson),美國籍,芝加哥大學博士,現任漢彌爾頓大學(Hamilton College)歷史學系教授。在儒家祭祀空間,及其與中國國家祭典的郊天與宗教神明性等領域,有深入的研究成果。本次魏教授獲漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」,來臺研究主題為「明清時代儒家的神明觀念」。

有意參加本講座者,請逕至國圖活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-001596

【演講】陳偉強:促織何唧唧――「木蘭詩」中的機杼之聲與異文穿梭

【演講】陳儀深:「中華民國在臺灣」的實相與虛相——60年來重要史實的回顧

【演講】楊貞德:「殘酷為首」――恐懼、自由主義,與普世倫理

【演講】大木康:冒辟疆與董小宛

【演講】舒聖祺:星火燎原:從1944年重慶國際記者事件探討國民政府與國際傳媒關係網

標題:

【演講】舒聖祺:星火燎原:從1944年重慶國際記者事件探討國民政府與國際傳媒關係網

時間:

2013年8月6日(週二)10:00-12:00

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

聯絡人:

洪俊豪,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

主持人:張瑞德(中研院近史所兼任研究員)

主講人:舒聖祺(英國劍橋大學亞洲與中東研究學院博士候選人)

講題:星火燎原:從1944年重慶國際記者事件探討國民政府與國際傳媒關係網

在1928年濟南事變與1931年九一八事變後,以蔣中正爲首的國民政府爲了扭轉中國在國際形象與宣傳方面的頹勢,而對國際新聞媒體採取了積極交往與合作的策略。作爲該策略的一環,國民政府的主要官方新聞機構中央通訊社與世界各主要通訊社簽訂了一系列新聞合作交換合同,其中包括英國路透社。畢業自美國密蘇里大學新聞學院與哥倫比亞大學新聞學院的中國記者趙敏恆(1904-1961),身爲路透社駐南京分社(1931-1937)與重慶分社經理(1938-1944),在國民政府與路透社的關係與來往中扮演了關鍵的中間人角色。1937年中日爆發全面戰爭後,國民政府更進一步推進其與國際新聞媒體之間的聯繫。同趙敏恆一樣畢業自密蘇里新聞學院的資深中國媒體人董顯光(1887-1971)獲蔣中正與宋美齡賦以重任,組織與加強國民政府在對日抗戰時期的國際宣傳。爲了接待戰爭時期前來中國採訪的大批外國記者,董顯光特別在重慶設立了國際新聞記者招待所。1944年10月,趙敏恆出版了一本題名為《採訪十五年》的自傳。自傳裏有一章節以諷刺性的語言揭露了國際新聞記者招待所内外國記者各種醜態。此書一出,立即引發軒然大波。美國與英國各主要傳媒機構紛紛向同行路透社提出強烈抗議。整起事件讓國民政府與路透社陷入了十分困擾的窘境。而此時駐地在延安的中共也對趙敏恆出版自傳的時機產生了質疑,認爲其背後的目的是爲了要破壞駐重慶外國記者團同一個月在延安的考察訪問。

透過這起發生在對日抗戰時期中國的跨國性國際新聞傳媒關係事件,以及涉及事件的各種角色,本次演講嘗試探究國民政府與國際新聞媒體之間以及國際新聞媒體彼此之間利益關係網絡的不同層面。整起事件在研究對日抗戰時期中國的國際宣傳所起的作用,乃是將這層層利益關係網的複雜性突顯出來。趙敏恆所引起的風波如星火燎原般撼動了整個關係網。在英國政府與路透社董事會的壓力下,以及國民政府盡力試圖維持其與國際新聞媒體的關係網,同中共及日本進行激烈的國際宣傳競爭的大背景下,趙敏恆被迫離開服務了13年的路透社。

主講人介紹:

舒聖祺(Shu Sheng-chi),新加坡籍,英國劍橋大學亞洲與中東研究學院博士候選人。舒先生本年獲國家圖書館漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」,來臺研究主題為「中央通訊社、路透社,與中華民國的國際宣傳,1931-1945年」。

有意參加本講座者,請逕至國圖活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-001594

【演講】Fabienne Jagou:當代臺灣與印度的西藏肉身菩薩

標題:

【演講】Fabienne Jagou:當代臺灣與印度的西藏肉身菩薩

時間:

2013年8月6日(週二)14:30-16:30

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

Fabienne Jagou(谷嵐,法國遠東學院教授)

聯絡人:

廖箴,Tel: 2361-9132#352,E-mail: liaujane@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學學友講座】

8月6日(週二)

14:30-16:30

主持人:劉國威(故宮博物院圖書文獻處副研究員)

主講人:Fabienne Jagou(谷嵐,法國遠東學院教授)

講題:當代臺灣與印度的西藏肉身菩薩

有意參加此講座者,請逕至相關網址線上報名(http://activity.ncl.edu.tw/)

漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」自1989年7月開始實施已逾20年,獎助研究之對象為國外大學相關系所之外籍教授、副教授、助理教授、博士候選人,以及學術機構之研究人員,已補助過來自40個國家的外籍學人360餘人。「世界漢學學友會」即為漢學研究中心為了凝聚歷年中心獲獎訪問學人情誼,及協助學人間聯繫管道而成立之社團。漢學研究中心特邀請世界漢學學友在訪臺期間,於本中心舉辦「寰宇漢學學友講座」專題演講暨學術討論會。

系統號:

A-001438

【演講】文明基:Some gaps between "Colonial Modernity" of Korean and Taiwan in Colonial Period: With Focus on the Police

【演講】David Curtis Wright:Davidson其人其事:美國首任駐臺領事Davidson傳記之書寫

【演講】杜正勝:臺灣歷史圖像的表層和內裡

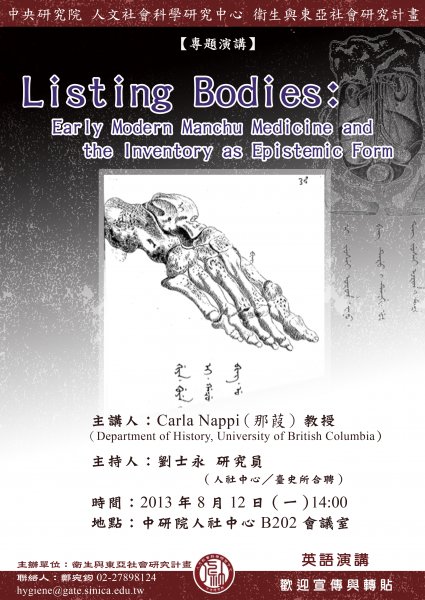

【演講】Carla Nappi:Listing Bodies: Early Modern Manchu Medicine and the Inventory as Epistemic Form

標題:

【演講】Carla Nappi:Listing Bodies: Early Modern Manchu Medicine and the Inventory as Epistemic Form

時間:

2013年8月12日(週一)14:00

地點:

中央研究院人社中心B202會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院人社中心衛生與東亞社會研究計畫

主講人:

Carla Nappi(那葭,Department of History, University of British Columbia)

聯絡人:

鄭宛鈞,Tel: 02-27898124;E-mail: hygiene@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:劉士永(中研院人社中心/臺史所合聘研究員)

本演講以英語進行。

系統號:

A-001532

【演講】洪紹洋:殖民地的殖產興業、戰時生產與產業南進:日治時期臺灣纖維工業發展之初探

【演講】林修澈:原住民族的認定——臺灣原住民族14族是如何形成?

【演講】林正慧:臺灣客家與華南客家形塑歷程的殊途與同歸

【演講】陳榮灼:論牟宗三的政治思想:一個批判性反思

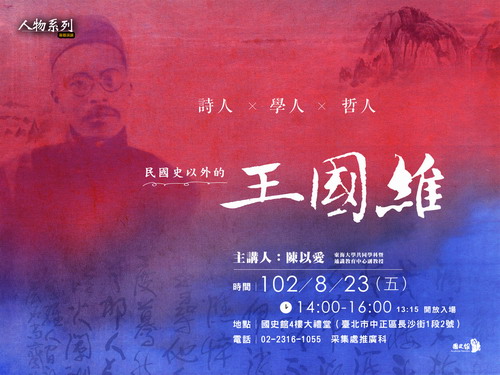

【演講】陳以愛:詩人.學人.哲人--民國史以外的王國維

標題:

【演講】陳以愛:詩人.學人.哲人--民國史以外的王國維

時間:

2013年8月23日(週五)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳以愛(東海大學共同學科暨通識教育中心副教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

王國維挽沈曾植聯:「是大詩人,是大學人,是更大哲人」,是他自己短暫一生的最佳寫照。他出入中西學問,涉足哲學、文學、文字學、經學、歷史學諸領域,為二十世紀備受推崇的學界人物,卻以自沉昆明湖留下「文化神州喪一身」的無盡哀思。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-001550

【演講】蔡慧玉:“Taiganban (臺幹班),” Life Stories, and Entangled Colonialities: A Study of the Corps of Chinese Police Cadres, 1945-1949

【演講】朝元照雄:經濟發展階段與工業化類型:臺灣的經驗

【演講】廖肇亨:黄遵憲の前駆──清朝中葉の詩歌からみた前近代の世界像

標題:

【演講】廖肇亨:黄遵憲の前駆──清朝中葉の詩歌からみた前近代の世界像

時間:

2013年9月3日(週二)16:00-18:00

地點:

東京大学山上会館大会議室(東京都文京区本郷7丁目3-1)

主辦單位:

中国社会文化学会

主講人:

廖肇亨(東京大学准教授,中央研究院中国文哲研究所研究員)

內容簡介:

コメンテーター:佐藤保(学校法人二松學舍顧問・お茶の水女子大学名誉教授)

司会:小島毅(東京大学大学院人文社会系研究科教授)

概要:

流派が林立した中国近代文学史において中国詩学に斬新な境地を切り開いた黄遵憲は「詩界革命」の火付け役として名を馳せ、中国のみならず、日本、南洋にも名高い存在となった。中国近代文学史において広汎な影響力をもつ人物といえば、黄遵憲の右に出るものはないと言っても過言ではあるまい。

従来の研究では、黄遵憲の作品が積極的に新世界の物事を取り入れて、当時、変わり行く世界情勢に関心さえ持てなかった中国の読者に世界を認識する窓口を開いたうえ、停滞していた詩風に息吹をもたらし、詩壇の変貌を成し遂げることになった、という見解が広く受け入れられ、ほぼ定説になっている。

ただし、近年、中国近代詩学研究の重鎮で、黄遵憲『人境廬詩草』の注釈者でもある銭仲聯氏は、黄遵憲が独自の詩風を樹立する以前、前代詩人の成果を受容していた事情に着目し、清朝中葉の著名な詩人である胡天游、阮元、舒位(特に舒位)等の作品を取り上げ、黄遵憲への影響を解き明かそうとした(『銭仲聯講論清詩』参照)。さらには、長い間冷遇されてきた清朝中葉の詩歌の再評価をも行おうとした。本論は銭仲聯氏の卓越した見識に基づいて、胡天游、阮元、舒位から紀暁嵐、李鼎元、鉄保(満族)、法式善(蒙族)等々の詩人にまで研究の視野を広げてみたい。彼らの著作の中には、異文化を主題とする作品も少なくない。惜しむらくは、袁枚以外、清朝中葉の詩歌が軽視される傾向が強いということである。本論は、清朝中葉の詩歌を通じて、前近代の世界像をスケッチし、黄遵憲をはじめとする「詩界革命」の人々との連関を再検討することを目的とする。

系統號:

A-001531

【演講】Paul R. Katz:Taiwan's Digital Resources and the Study of Chinese Religious Culture

標題:

【演講】Paul R. Katz:Taiwan's Digital Resources and the Study of Chinese Religious Culture

時間:

2013年9月9日(週一)10:00-12:00

地點:

Columbia University, Central Library 203 Butler (New York, NY)(535 W 114th St, New York, NY 10027,USA)

主辦單位:

漢學研究中心;C. V. Starr East Asian Library, Columbia University

主講人:

Paul R. Katz(康豹,中央研究院近代史研究所研究員)

聯絡人:

張馨方,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

自2011年開始,國家圖書館開始於海外規劃並舉辦「臺灣漢學講座」,邀請臺灣及海外知名學者進行專題演講,以宣揚中華文化。本年度(2013)漢學研究中心將在9月及10月於美國東部、中部、西部共舉辦6場臺灣漢學講座,9至10月份講座邀請到康豹與廖炳惠二位教授介紹「臺灣漢學研究資源」。

The goal of this lecture is to introduce American faculty and students to the benefits of using Taiwan’s digital resources in the study of Chinese religious culture. The lecture is divided into two parts. The first part introduces key websites and other resources at Academia Sinica and other academic institutions, including the National Digital Archives and Center for Geographic Information Science. The second part explains how I have used some of these resources in my own research, especially on the Xilai An Incident and judicial rituals. The lecture concludes with examples of how I am currently using digital resources for two on-going research projects: the first is about Republican-era religious history, while the second explores Miao religious traditions in Western Hunan. I will also discuss the use of GIS and Google Maps.

本次演講的目的在於協助美國的教授與學生進一步瞭解臺灣的學術數位資源,尤其是在華人宗教文化方面。本次演講分為兩個部分。第一部分介紹中央研究院等學術機構的網站等相關數位資源,包括國家數位典藏、地理資訊科學研究專題中心等。第二部分說明本人在自己研究中如何運用上述資源,包括已經完成並出版專書之西來庵事件與神判儀式計畫。演講最後談到本人在目前的研究中如何透過這些數位資源取得珍貴資料,包括民國時期宗教史與湘西苗族宗教傳統兩項課題,同時也將說明GIS與Google Maps之用處。

系統號:

A-001599

【演講】廖炳惠:Taiwan Studies Digital Archives

標題:

【演講】廖炳惠:Taiwan Studies Digital Archives

時間:

2013年9月11日(週三)16:00-18:00

地點:

University of California, Berkeley, The Institute of East Asian Studies, Conference Room(1995 University Ave #510, Berkeley, CA 94704,USA)

主辦單位:

漢學研究中心;Center for Chinese Studies, University of California, Berkeley

主講人:

廖炳惠(Paul Katz,加州大學聖地牙哥分校川流講座教授、臺灣研究中心主持人)

聯絡人:

張馨方,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

自2011年開始,國家圖書館開始於海外規劃並舉辦「臺灣漢學講座」,邀請臺灣及海外知名學者進行專題演講,以宣揚中華文化。本年度(2013)漢學研究中心將在9月及10月於美國東部、中部、西部共舉辦6場臺灣漢學講座,9至10月份講座邀請到康豹與廖炳惠二位教授介紹「臺灣漢學研究資源」。

Abstract

My talk is on ways in which we can utilize digital archival materials on Taiwan’s print and visual culture. The main objective is to familiarize scholars in related fields with such resources, so as to facilitate their teaching, research, information sharing, and creative design. A rich diversity of website materials have been made available over the years by such governmental, academic, commercial agencies as Taiwan’s National Science Council, National Taiwan University, National Central Library, Taiwan Literature Center, Film Archive, National Palace Museum, IT Park Gallery, and Hanzhen Publishing, to mention just a few. A major integrative platform, National Digital Archives Program (www.ndap.org.tw) provides hyperlinks in accessing enormous amount of metadata, among them, National Taiwan’s Huart, Ino, Tanaka, and many other valuable collections. I would like to highlight the roles of Taiwan as a hub of trans-Pacific cultural networks, especially in the production and circulation of anti-colonial discourse, Chinese modernist arts, sinophone literature and cinema, and so forth, functioning as a dynamic (albeit small) republic of letters and public sphere across the Chinese-speaking communities. Zhang Taiyan, for example, developed some of his most advanced ideas about modern Chinese state and multi-ethnic society when he escaped to Taiwan where he encountered Japanese colonial modernity first-hand and very briefly served as a column editor for the Taiwan Daily News (Nichinichi Shinpo). Liang Qichao also inspired many Taiwanese intellectuals of the time to organize themselves around cultural institutions and news media like Taiwan Youth (1920), to enlighten the “new people” at home and abroad. The constituency of such a public sphere through newspapers and print culture in Taiwan from 1896 on and of its lasting trans-regional impact, especially in the form of literary supplements and cultural criticism, can be better grasped with the publication of the digitalized versions of Taiwan Nichinichi Shinpo or Taiwan Xinmin, together with many colonial and postwar archives. In my talk, I would like to demonstrate how such digital links can be of use to courses and researches on modern Taiwan and East Asia. I shall cover topics ranging from colonial newspapers to modern art, sinophone writings, Taiwan cinema, smart cities, and sharing economy.

系統號:

A-001600

【演講】何義麟:在日臺灣人處境的回顧與前瞻

【演講】Zhang Longxi:In Search of a Land of Happiness: Utopia and Its Discontents

【演講】廖炳惠:Taiwan Studies Digital Archives

page-001.jpg)

標題:

【演講】廖炳惠:Taiwan Studies Digital Archives

時間:

2013年10月11日(週五)10:00-12:00

地點:

University of Washington,Odegaard Undergraduate Library, Room 220(4060 George Washington Lane Northeast, Seattle, WA 98195,USA)

主辦單位:

漢學研究中心;East Asia Library, University of Washington

主講人:

廖炳惠(加州大學聖地牙哥分校川流講座教授、臺灣研究中心主持人)

聯絡人:

張馨方,Tel: 02-2361-9132#319;E-mail: twacademy@ncl.edu.tw

內容簡介:

自2011年開始,國家圖書館開始於海外規劃並舉辦「臺灣漢學講座」,邀請臺灣及海外知名學者進行專題演講,以宣揚中華文化。本年度(2013)漢學研究中心將在9月及10月於美國東部、中部、西部共舉辦6場臺灣漢學講座,9至10月份講座邀請到康豹與廖炳惠二位教授介紹「臺灣漢學研究資源」。

Abstract

My talk is on ways in which we can utilize digital archival materials on Taiwan’s print and visual culture. The main objective is to familiarize scholars in related fields with such resources, so as to facilitate their teaching, research, information sharing, and creative design. A rich diversity of website materials have been made available over the years by such governmental, academic, commercial agencies as Taiwan’s National Science Council, National Taiwan University, National Central Library, Taiwan Literature Center, Film Archive, National Palace Museum, IT Park Gallery, and Hanzhen Publishing, to mention just a few. A major integrative platform, National Digital Archives Program (www.ndap.org.tw) provides hyperlinks in accessing enormous amount of metadata, among them, National Taiwan’s Huart, Ino, Tanaka, and many other valuable collections. I would like to highlight the roles of Taiwan as a hub of trans-Pacific cultural networks, especially in the production and circulation of anti-colonial discourse, Chinese modernist arts, sinophone literature and cinema, and so forth, functioning as a dynamic (albeit small) republic of letters and public sphere across the Chinese-speaking communities. Zhang Taiyan, for example, developed some of his most advanced ideas about modern Chinese state and multi-ethnic society when he escaped to Taiwan where he encountered Japanese colonial modernity first-hand and very briefly served as a column editor for the Taiwan Daily News (Nichinichi Shinpo). Liang Qichao also inspired many Taiwanese intellectuals of the time to organize themselves around cultural institutions and news media like Taiwan Youth (1920), to enlighten the “new people” at home and abroad. The constituency of such a public sphere through newspapers and print culture in Taiwan from 1896 on and of its lasting trans-regional impact, especially in the form of literary supplements and cultural criticism, can be better grasped with the publication of the digitalized versions of Taiwan Nichinichi Shinpo or Taiwan Xinmin, together with many colonial and postwar archives. In my talk, I would like to demonstrate how such digital links can be of use to courses and researches on modern Taiwan and East Asia. I shall cover topics ranging from colonial newspapers to modern art, sinophone writings, Taiwan cinema, smart cities, and sharing economy.

系統號:

A-001601

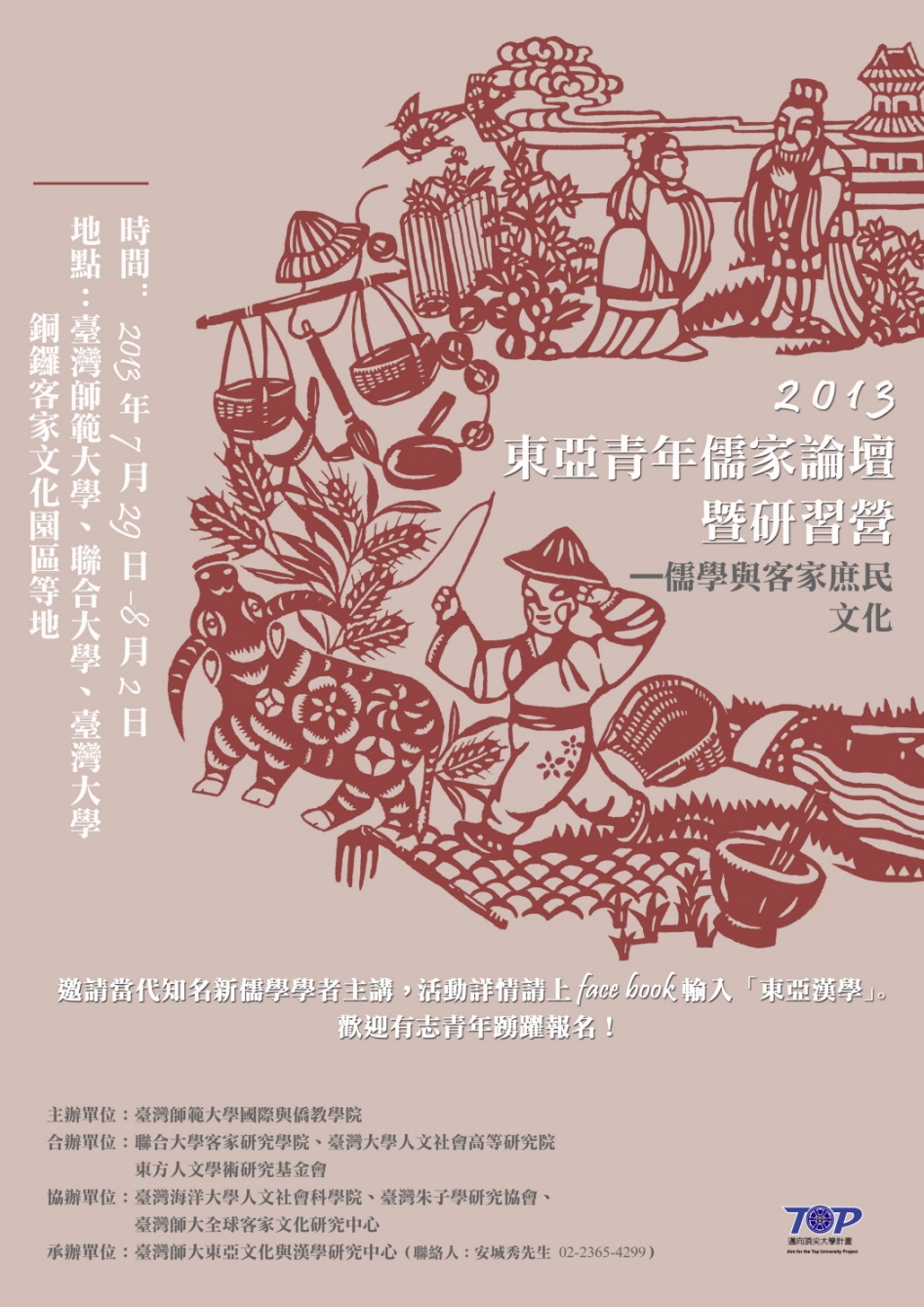

【研習營】2013東亞青年儒家論壇暨研習營——儒學與客家庶民文化

標題:

【研習營】2013東亞青年儒家論壇暨研習營——儒學與客家庶民文化

時間:

2013年7月29日至8月2日(週一至週五)

地點:

國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、聯合大學、銅鑼客家文化園區(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學國際與僑教學院

聯絡人:

安成秀,Tel: 02-2365-4299

內容簡介:

7月29日(週一)

上午:師大本部校區/ 下午:臺北孔廟

10:10-11:00

儒學的人文性(戴璉璋)

11:10-12:00

孔子與族群政治(楊儒賓)

14:00-15:00

祭祀孔子、參訪臺北市孔廟

15:50-16:40

儒家人文傳統在現代臺灣:發展與問題(黃俊傑)

16:40-17:40

參訪保安宮

7月30日(週二)

上午:師大本部校區/下午:參訪新竹

9:00-9:50

21世紀為什麼是中華文化世紀?——人人都須要身心修養的時代(曾昭旭)

10:00-10:50

儒道對話(王邦雄)

11:00-11:50

儒學在臺灣(陳昭瑛)

14:30-17:00

參訪新竹朱子學堂、朱氏宗祠

7月31日(週三)

上午:聯合大學/ 下午:苗栗參訪

9:10-10:20

「儒家與民間宗教信仰」會講(一)

主持/總結人:鄭志明

會講人:林本炫、黃世明、劉煥雲、鄭志明

10:40-12:00

「儒家與民間宗教信仰」會講(二)

主持/總結人:潘朝陽

會講人:潘朝陽、黃麗生、信世昌

13:30-18:00

參訪鄭崇和墓園、象山書院、鸞堂、英才書院

8月1日(週四)

地點:竹森村

9:10-10:20

「儒家教化傳統與現代社區」會講(一)

主持/總結人:張崑將

會講人:張崑將、藤井倫明、劉滄龍、吳智雄

10:40-12:00

「儒家教化傳統與現代社區」會講(二)

主持/總結人:王財貴

會講人:鍾兆良(竹森社區理事長)、南山先生(廈門白鹿草堂)、劉君祖(咸臨書院)、王財貴(華山書院)

13:30-17:00

參訪銅鑼鄉竹森村廣德宮(五穀大帝廟)、李氏祠堂、鍾氏夥房、惇敘堂、西湖鄉四湖村宣王宮(雲梯書院)

8月2日(週五)

上午:龍潭、桃園/ 下午:臺灣大學

9:30-12:00

參訪聖蹟亭、桃園孔廟

導覽解說:邱榮裕

13:30-15:10

「儒家與現代公民」會講

主持/總結人:楊祖漢

會講人:石之瑜、楊祖漢、蔡振豐、林維杰

15:30-17:00

學員心得發表/ 綜合討論

主持人:張崑將

評論人:顏智英

總結人:劉滄龍

系統號:

A-001572

【工作坊】日記中的性別工作坊

標題:

【工作坊】日記中的性別工作坊

時間:

2013年7月30日至8月2日(週二至週五)

地點:

中央研究院近史所檔案館中型會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近代史研究所

聯絡人:

林秀娟,E-mail: schuan@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

7月30日

9:50-10:50

主持人:呂妙芬

轉型時代中的男性家長──以曾國藩、王闓運、譚延闓為例(孫慧敏)

11:00-12:00

主持人:陳以愛

王世傑日記中的子女記事及其情感呈現(林美莉)

14:00-15:00

主持人:陳熙遠

The Secularization of Memory: Mourning and Gender in Late Imperial China.(Martin W. Huang)

15:10-16:50

主持人:胡曉真

圓桌討論:近代中國的家庭與性別──跨文本、跨時代的比較

7月31日

9:50-10:50

主持人:曾品滄

黃旺成的女性觀(李毓嵐)

11:00-12:00

主持人:陳姃湲

芳子的抉擇──試論杜潘芳格婚前日記裡的性別意識(劉維瑛)

14:00-15:00

主持人:賴毓芝

「看電影」活動中的娛樂、教養與性別──吳新榮日記裡的「映畫物語」(陳文松)

15:10-16:50

主持人:遊鑑明

圓桌討論:近代東亞的性別意識──個案與整體之間

8月1日

9:50-10:50

主持人:高鬱雅

從日記論愛情與家國之糾葛(1930-1940年代的中國)(柯小菁)

11:00-12:00

主持人:張寧

記錄苦難:二戰期間日佔區內「敵國平民」的日記書寫(連玲玲)

14:00-15:00

主持人:孫慧敏

從日記出版到日記資料庫(近史所數典小組)

15:10-16:50

林維紅

圓桌討論:性別作為研究日記的徑路──契機與盲點

8月2日

9:50-10:50

主持人:林志宏

日本學界的日記研究動向──從西川祐子的日記論談起(中村元哉)

11:00-12:00

主持人:孫慧敏

圓桌討論:公開出版與全文檢索之外──我們需要什麼樣的日記研究工具?

14:00-15:00

主持人:連玲玲

綜合討論

系統號:

A-001492

【讀書會】漢傳佛典解讀研習會

標題:

【讀書會】漢傳佛典解讀研習會

時間:

2013年7至9月,共3場

地點:

臺灣大學水源校區哲學系3樓301研討室(臺北市中正區思源街18號)

主辦單位:

國立臺灣大學哲學系「漢傳佛學研究室」

聯絡人:

陳平坤教授,Tel: (02)33663384;E-mail: chenpingkun@ntu.edu.tw

報導者:

陳平坤教授

內容簡介:

主辦單位:國立臺灣大學哲學系「漢傳佛學研究室」

參加對象:凡對研讀佛教典籍、探討佛教法義有興趣者皆可參加。

本讀書會8至9月份活動時間如下:

2013年8月10日(星期六)14:00-17:00

2013年9月14日(星期六)14:00-17:00

活動地點:國立臺灣大學哲學系3樓301研討室(臺北市思源街18號)

研讀書目:《大智度論》一百卷,龍樹菩薩著,鳩摩羅什譯,收錄於《大正藏》第25冊,no. 1509,p.57a-p.756c。

【研習活動說明】

一、活動主題

《大智度論》研讀

二、活動緣起

針對佛教要典《摩訶般若波羅蜜經》,《大智度論》是其最古老、也是最重要的注釋書之一。相傳為龍樹菩薩所造,而由後秦鳩摩羅什法師譯為漢文,全書共有一百卷。

此部論書,上承阿含經教,下啟大乘佛學,揭示般若學說源流,分析般若思想內容,對於般若學說的重要概念,一一詳細解說,不但引用大量佛教經、律、論,而且運用豐富的故事、譬喻等文學技巧,而使得本書除了義理深刻之外,也富涵文學性,可供閱讀者採取多方面向或進路深入探討,實為進探佛法寶藏的一大要典。因此,本研究室籌辦此一讀書會,深盼能與學界內外同道共享論中法味。

又,本研究室另有蔡耀明老師主持之「大般若經的般若波羅蜜多教學」讀書會,解說《大般若經》要義,所以本讀書會可與之相互搭配,共映佛光。

三、主要導讀員

厚觀法師(福嚴佛學院)、涂艷秋(政治大學中文系)、陳平坤(臺灣大學哲學系)、嚴瑋泓(東海大學哲學系)、郭朝順(華梵大學哲學系)、王惠雯(華梵大學哲學系)、王美秀(臺灣師範大學東亞所)、黃敬家(臺灣師範大學國文系)、紀志昌(中山大學中文系)

四、進行方式

本讀書會進行方式分成三個階段:

第一個階段為《大智度論》研讀,每次由一位導讀員帶領讀書會成員研讀經論原文,然後開放讀書會成員提問,一起商量法義。

第二個階段,則將由讀書會主要導讀員提出一篇論文,報告其中要義,然後開放討論。

第三階段,讀書會結束或進行到某個階段後,召開一場小型學術研討會。

系統號:

A-001440

【研習營】臺灣原住民族文學營

標題:

【研習營】臺灣原住民族文學營

時間:

2013年8月2日至5日(週五至週一)

地點:

臺灣基督長老教會謝緯紀念青年營地、日月潭邵族部落等(南投縣埔里鎮蜈蚣里鯉魚路25號)

主辦單位:

行政院原住民族委員會

內容簡介:

活動時間:2013年8月2日至5日。(四天三夜)

活動地點:

(一)研習地點:臺灣基督長老教會謝緯紀念青年營地、日月潭邵族部落等。

(二)住宿地點:臺灣基督長老教會謝緯紀念青年營地。

地址:南投縣埔里鎮蜈蚣里鯉魚路25號。

電話:049-2992352。

活動對象:

(一)以原住民為主。報名時需繳交一篇個人創作作品,文類、形式不拘。

(二)若報名人數超過招生限制,辦理單位有權決定參加之人選。將以能全程參與四天活動並從事原住民藝文創作或研究者優先錄取。

招生名額:總計招收45人,原住民身分者40名,非原住民身分者5名。

報名事宜:

(一)報名時間:即日起至2013年7月20日(週六)截止。

(二)報名文件:

1.報名表

2.原住民身分相關證明文件(原住民身分者)

3.一篇個人創作作品,文類、形式不拘

(三)報名方式:請至山海文化雜誌社網頁http://tivb.pixnet.net/blog下載或自行複印報名表,可採郵寄或電子郵件方式報名,具原住民身分者請附上相關證明文件。報名來函請寄:11657臺北市文山區木新路二段161巷10號1樓「102年第4屆臺灣原住民族文學營工作小組」收;或e-mail至tivbadmin@ms95.url.com.tw以及tivbtw@gmail.com,接獲電子郵件或電話回覆確認後即完成報名程序。報名截止後,將於山海文化雜誌社網頁上公布錄取名單,並以電子郵件及電話通知錄取者。

(四)報名費用:免費報名,提供全程食宿。

備註:1.報名時所繳交之個人創作,將安排做為創作練習時的討論範例,該作已視同公開發表,切勿將原件投稿「102年第4屆臺灣原住民族文學獎」。

2.全程參與文學營之學員,活動結束後將頒發主辦單位認證之結訓證書。

課程規劃:以原住民文學的內涵為授課方向,針對原住民文學作家、文學作品以及文學創作三大主題進行研習。另加部落體驗課程,參訪原住民部落,體驗原鄉的發展樣貌。

※有意報名此研習營者請逕至官網下載簡章,課程安排暨師資陣容將於近期公布

系統號:

A-001441

【研習營】第十屆人類學營 「體驗當代宗教︰人類學的視野」

標題:

【研習營】第十屆人類學營 「體驗當代宗教︰人類學的視野」

時間:

2013年8月6日至9日(週二至週五)

地點:

中央研究院民族所、臺北三峽人類學家田野足跡參訪(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

聯絡人:

林音秀,Tel: (02)2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

8月6日(週二)

13:10-14:40

主持人:高晨揚

漢人民間信仰理論與西方人類學家(張珣)

15:00-18:00

【三峽的宗族與宗教】

主持人:丁仁傑

三峽橫溪「四塊田寮」、「四姓聚落」空間的社會歷史變遷(張興國)

臺北三峽的祖師公與尪公信仰(王俊凱)

8月7日(週三)

9:40-12:00

【在地人說三峽】

主持人:林曜同

蘇伯聰、林炯任、劉秀媛、李楷瑞

13:20-16:20

參訪溪南裡宗祠並與當地耆老座談

16:40-17:50

到達三峽老街與祖師廟

8月8日(週四)

8:30-10:40

【非物質文化遺產在臺灣︰理論與實務】

主持人:陳其南

講題待定(古明君)

認識無形文化資產(吳華宗)

11:00-12:20

主持人:陳其南

新世紀宗教現象的新挑戰(黃應貴)

13:20-16:00

主持人:陳文德

【原住民與基督宗教】

講題待定(戴明雄)

「連續性思考」與臺灣原住民本土基督教研究(楊淑媛)

講題待定(邱韻芳)

16:20-18:20

主持人:胡臺麗

【原住民巫師傳統與文化復振】

斷與續之間:排灣與阿美巫師的傳承(胡臺麗)

講題待定(巴代)

8月9日(週五)

9:00-12:00

綜合討論及成果報告(高晨揚、丁仁傑)

系統號:

A-001442

【研習營】第三屆「兩岸歷史文化研習營──晉城:中國社會的長程歷史」

標題:

【研習營】第三屆「兩岸歷史文化研習營──晉城:中國社會的長程歷史」

時間:

2013年8月8日至18日

地點:

山西晉城(中國山西省晉城市)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所、蔣經國國際學術交流基金會

聯絡人:

張小姐,Tel: (02) 2782-9555#351;E-mail: alyosha@asihp.net

內容簡介:

8月9日(週五)

9:00-10:30

從華南研究到華北研究(科大衛,香港中文大學歷史系講座教授)

10:30-11:30

晉東南地區簡介、宣佈分組名單及田野導師(趙世瑜,計畫主持人)

14:00開始

田野考察:晉城府城村玉皇廟、高都東嶽廟及周邊村落

8月10日(週六)

9:00-11:30

從河南內黃漢代農莊「隨想」古代農業聚落及阡陌形態(邢義田,中研院歷史語言研究所特聘研究員)

14:00開始

田野考察:晉城南村二仙廟、冶底岱廟、攔車鎮等

8月11日(週日)

9:00-11:40

晉東南地理與上古歷史(李孝聰,北京大學歷史系教授)

14:30-17:10

唐代河東的胡人(榮新江,北京大學歷史學系教授)

8月12日(週一)

早上至下午

田野考察:陽城黃城村、郭峪村、砥洎城、潤城東嶽廟、上莊、下莊等村落

8月13日(週二)

9:00-11:40

宋金時期的河東形勢(鄧小南,北京大學中國古代史研究中心教授)

14:30-17:10

碑刻所見之明清澤州(趙世瑜,北京大學歷史學系教授)

8月14日(週三)

早上至下午

田野考察:高平長平古戰場、骷髏廟、聖姑廟、羊頭山及周邊村落

8月15日(週四)

9:00-11:40

明清天主教在晉東南的傳播(Henrietta Harrison,英國牛津大學東方研究學院教授)

14:30-17:10

中共太嶽根據地建設與鄉村社會(王奇生,北京大學歷史學系教授)

8月16日(週五)

早上至下午

田野考察:高平開化寺、定林寺、陵川二仙廟、崔府君廟、南北吉祥寺及周邊村落

8月17日(週六)

9:00-11:40

晉東南的古建築(講師待定)

14:30-17:10

晉東南的戲曲與民俗(馮俊傑,山西師範大學戲曲文物研究所教授)

8月18日(週日)

9:00-11:00

綜合座談

系統號:

A-001443

【導讀會】彭琪庭:《香港僑資與臺灣紡織業(1951-1965)》

標題:

【導讀會】彭琪庭:《香港僑資與臺灣紡織業(1951-1965)》

時間:

2013年8月12日(週三)14:00-16:00

地點:

國史館3樓多媒體簡報室(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

彭琪庭(本書作者/加州大學聖塔芭芭拉分校歷史所博士生)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

本書引用中華民國外交部檔案、以及僑務委員會和經濟部外人及華僑投資審議委員會的檔案,以紡織業所有外國資本中,核准投資金額和件數最高的香港僑資為例,嘗試理解1949年後華僑來臺投資的背景因素、華僑如何在此陌生的「祖國」進行投資活動、以及僑資在臺灣戰後經濟於進口替代時期扮演的角色,希望藉此勾勒1965年前外資在臺活動的圖像。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-001500

【研習班】2013臺灣文學大會師

標題:

【研習班】2013臺灣文學大會師

時間:

2013年9月1日至3日(週日至週二)

地點:

分別於政治大學、中興大學、成功大學舉行(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

政治大學臺灣文學研究所、中興大學臺灣文學與跨國文化所、成功大學中國文學系

聯絡人:

各主辦單位聯絡人請參見官網

內容簡介:

9月1日(週日)地點:政治大學

9:10-10:00

下一輪的文學盛世(陳芳明)

10:10-11:00

臺灣小說史新論:日治時代的漢文/通俗小說(黃美娥)

11:10-12:00

享受吧!臺灣文學的旅行:古典與現代的對話(林淑慧)

14:10-15:00

讀臺文的十個理由(林淇瀁)

15:10-16:00

臺灣「小」電影的美學經濟:穿越《藍色大門》(謝世宗)

16:10-17:00

綜合座談Q&A

與談者:江寶釵、何義麟、吳明德、李承機、林芳玫、柳書琴、洪淑苓、範銘如、廖振富、藍建春

9月2日(週一)地點:中興大學

9:10-10:00

臺灣新紀錄片簡介(邱貴芬)

10:10-11:00

福爾摩斯瘋臺灣:大眾文學與21世紀的全球想像(陳國偉)

11:10-12:00

島嶼的思想與詩學(朱惠足、高嘉勵)

14:10-15:00

文學、文化與文創:臺灣文學的傳播與行銷(黃文成)

15:10-16:00

臺灣縣市文學的研究與發展(葉連鵬)

16:10-17:00

綜合座談Q&A

與談者:吳佩珍、林芳玫、施懿琳、柳書琴、洪淑苓、浦忠勇、翁聖峰、張靜茹、葉連鵬、廖振富

9月3日(週二)地點:成功大學

9:10-10:00

臺灣文學史的見與不見──多元觀看五、六○年代臺語歌詩的存在意義

10:10-11:00

平板時代的文學研究:新工具、新方法、新思路

11:10-12:00

網路日常書寫中的認同建構

14:10-15:00

撚肉說賣相:臺灣文學的文創優勢與實際運用實例

15:10-16:00

從「文學創作」到「臺灣文學研究」

16:10-17:00

綜合座談Q&A

與談者:王鈺婷、邱湘雲、洪淑苓、紀大偉、郝譽翔、陳國偉、陳龍廷、廖淑芳、賴松輝、應鳳凰

系統號:

A-001444

【工作坊】客語語法語意小型工作坊

標題:

【工作坊】客語語法語意小型工作坊

時間:

2013年9月4日(週三)

地點:

中央研究院人文館南棟第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院語言學研究所語言結構和類型研究群

聯絡人:

張美鳳,Tel: 02-26525000#6138;E-mail: typology@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

9:00-9:40

Cultural Factors in Proverbialit y: Hakka Evidence(賴惠玲)

9:40-10:20

客語「厥(kia)」在敘述語篇中的使用與視角轉移(徐富美)

10:40-11:20

論客語「摎...分」構式(葉瑞娟)

11:20-12:00

客語「分」字相關構式之使動意連結(黃漢君)

14:00-14:40

揣測情態副詞的語意發展與語用功能:以臺灣客語為例(葉秋杏)

14:40-15:20

A Topography of Postverbal CAN in Hakka(鍾叡逸)

15:40-16:20

客家話的「V著」與「V到」(邱湘雲)

16:20-17:00

海陸客家話的「到」與「在」(江敏華)

系統號:

A-001525

【系列演講】臺灣大學出版中心「漂泊與跨境:1930-1940年代的臺灣、中國與日本」系列演講

標題:

【系列演講】臺灣大學出版中心「漂泊與跨境:1930-1940年代的臺灣、中國與日本」系列演講

時間:

2013年8月20日、27日,共2場

地點:

誠品臺大店3F藝文閣樓(臺北市大安區新生南路三段98號)

主辦單位:

國立臺灣大學出版中心、誠品書店

報導者:

國立臺灣大學出版中心

內容簡介:

8月20日(週二)

20:00-21:00

大分裂時代兩岸文化人的漂泊:許壽裳、陶晶孫與天才少女作家陳蕙貞(黃英哲)

1940年代東亞發生了兩大重要歷史事件,即1945年的日本敗戰與1949年中華人民共和國的成立,夾雜著這兩大事件的動盪時代下,因戰爭、亂離,使得1940年代的文化漂泊,不斷地於中國大後方、淪陷區、「解放區」、臺灣、香港等地反覆循環。本講將以此大分裂時代為背景,討論許壽裳、陶晶孫與天才少女作家陳蕙貞三位兩岸文化人的漂泊經歷與異鄉體驗,並著眼於此「大分裂」背後的非連續性與不完整性的文化接觸之意義探討。

講者簡介

黃英哲,臺灣嘉義人。日本.立命館大學文學博士,現任愛知大學現代中國學部兼大學院中國研究科教授。曾任美國.哥倫比亞大學東亞系訪問學者、中央研究院臺灣史研究所訪問學者。

主要著作:專著有《臺灣文化再構築1945-1947的光和影:魯迅思想受容的走向》(日文,東京:創土社,1999)、《「去日本化」「再中國化」:戰後臺灣文化重建(1945-1947)》(中文,臺北:麥田出版,2007)。合編著有《臺灣的大東亞戰爭:文學.傳媒.文化》(日文,東京:東大出版會,2002)、《記憶臺灣:與帝國的相剋》(日文,東京:東大出版會,2005)、《文本跨界:東亞文化文學研究新嘗試》(日文,東京:研文出版,2008)、《臺灣女性史入門》(日文,京都:人文書院,2008)、《華麗島的冒險》(中文,臺北:麥田出版,2010)、《帝國主義與文學》(日文,東京:研文出版,2010)等。

主持人簡介

柯慶明,現任國立臺灣大學臺灣文學研究所與中國文學系兼任教授、臺大新百家學堂執行長,曾任臺大中國文學系教授、臺灣文學研究所所長、出版中心主任。著有學術研究專書《現代中國文學批評論述》、《中國文學的美感》、《現代中國文學批評述論》、《臺灣現代文學的視野》及散文集《昔往的輝光》等書。

8月27日(週二)

20:00-21:00

前往上海,前往重慶:被遺忘的電影人――何非光(三澤真美惠)

何非光,出生於日本殖民下的臺灣,曾赴日本求學;1931年懷抱對日本殖民主義的強烈抵抗意識到上海,在上海以演員進入電影界,並以演出反派成名;1937年,何非光前往抗戰時期的大後方,執導多部抗日主題電影。然而,何非光的臺灣人身分使得他在殖民地臺灣、殖民母國東京、國際城市上海、抗戰根據地重慶,都被視為他者看待,不被納為「國民」,而他的個人生命歷程亦為在此一大時代動盪下的漂泊與跨境,作了最清楚的說明與見證。

講者簡介

三澤真美惠,1964年出生日本大阪府。1987年慶應義塾大學文學部畢業後曾任職於出版界,後留學臺灣。1999年臺灣大學歷史學研究所碩士班畢業。2004年東京大學大學院總和文化研究科地域文化研究專攻博士後期課程學分修畢。曾任早稻田大學演劇博物館21世紀COE事業客座研究助理,現為日本大學文理學部中國語中國文化學科教授。2006年以〈植民地期臺湾人による映画活動の軌跡──交渉と越境のポリティクス〉取得東京大學博士(學術)學位。

著作包括《殖民地下的「銀幕」──臺灣總督府電影政策之研究(1895-1942年)》(2002)。最近論文著作有〈米国広報文化交流局(USIS)と臺湾「自由」映画陣営の形成〉(2009)、〈「戦後」臺湾における「日本映画見本市」──1960年の熱狂と批判〉(2010)、“ From Censorship to Engagement: China’s Regulation of Motion Picture during the Anti-Japanese War, ” Modern Asian Studies Review Vol.3 (2010)等。

主持人簡介

梅家玲,臺灣大學中國文學研究所博士,現任臺灣大學中國文學系與臺灣文學研究所合聘教授,兼臺大文學院臺灣研究中心主任。曾先後擔任捷克查理大學、中國清華大學、德國海德堡大學、香港嶺南大學客座教授。著有《性別,還是家國?--五○與八、九○年代臺灣小說論》、《世說新語的語言與敘事》、《漢魏六朝文學新論--擬代與贈答篇》、《從少年中國到少年臺灣:二十世紀中文小說的青春想像與國族論述》等。另編有《性別論述與臺灣小說》、《臺灣現代文學教程:小說讀本》、《文化啟蒙與知識生產》、《臺灣研究新視界:青年學者觀點》等。

※本系列演講聽講者可計入公務人員終身學習時數

系統號:

A-001541

【系列演講】國立臺灣文學館2013「作家撒野‧文學迴鄉」系列講座

標題:

【系列演講】國立臺灣文學館2013「作家撒野‧文學迴鄉」系列講座

時間:

2013年7至8月,共8場

地點:

國立臺灣文學館(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館、中國時報開卷版

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

本系列演講8月份場次如下:

8月3日(週六)

14:00-16:00

走進繪本阿公的花園(鄭明進)

新竹縣寶山鄉立圖書館二樓會議室(新竹縣寶山鄉雙溪村館前路18號)

8月10日(週六)

14:00-16:00

閱讀的療癒,文學的慰藉(平路)

新故鄉紙教堂見學園區(南投縣埔里鎮桃米里桃米巷52-12號)

8月17日(週六)

14:00-16:00

在荒野間閱讀生活(李偉文)

花蓮縣秀林國小聚英樓(花蓮縣秀林鄉秀林村秀林路76號)

8月24日(週六)

14:00-16:00

我的漫畫,我的夢(敖幼祥)

臺東縣政府文化處藝文中心演講廳(臺東市南京路25號)

系統號:

A-001445

【系列演講】典藏‧鑑古知新藝術欣賞講座

標題:

【系列演講】典藏‧鑑古知新藝術欣賞講座

時間:

2013年6月至2014年1月,共8場

地點:

國立歷史博物館B1遵彭廳(臺北市中正區南海路49號)

主辦單位:

典藏創意空間、國立歷史博物館

聯絡人:

Tel: 02-2560-2220#325、371

內容簡介:

8月17日

當代書藝─臺灣現代書法跨領域評析(李思賢,東海大學美術系副教授)

9月28日

張大千〈文會圖〉的風格與傳統溯源(王耀庭,故宮博物院書畫處前處長)

10月19日

黃公望〈溪山雨意〉與倪瓚〈水竹居圖〉的真偽與流傳辨析(廖堯震,典藏古美術雜誌總編輯)

11月16日

南北宋山水演變與小景畫的關係(林柏亭,故宮博物院前副院長)

12月21日

乾隆丙寅──鑑藏書畫的豐收年(傅申,國立臺灣大學藝術史研究所教授,中國書畫藝術史專家)

2014年1月11日

書法的時代風格與經典意義(侯吉諒,詩人、書畫家)

※本演講需購票,相關事宜請參見:http://artouch.com/space/

系統號:

A-001479

【系列演講】臺北保安宮「2013年文化歷史系列講座」

標題:

【系列演講】臺北保安宮「2013年文化歷史系列講座」

時間:

2013年3至12月,共10場

地點:

大龍峒保安宮一樓雲衷廳(臺北市哈密街61號)

主辦單位:

臺北保安宮

聯絡人:

Tel: (02)2595-1676

內容簡介:

大龍峒在早期文風鼎盛,保有豐富宗教信仰文化,隨著時代改變及居民外移,已漸隱沒。為推廣宗教信仰文化,保安宮特別舉辦多場文化信仰講座,帶民眾深入探源。

演講時間:每月一次,均為週六14:30-16:30

8至12月場次及講題如下:

8月17日

開臺聖王信仰的現時代意義(高致華,廈門大學國學院研究員)

9月21日

伊斯蘭在臺灣?(林長寬,國立政治大學阿拉伯文系/宗教研究所教師)

10月19日

靈驗的顯現:漢人靈驗文化面面觀(丁仁傑,中央研究院民族學研究所副研究員)

11月16日

龍王信仰在臺灣的歷史考察(蘇全正,國立中興大學歷史系、靜宜大學通識教育中心兼任助理教授)

12月21日

佛教信仰與生活世界展趨勢(林建德,慈濟大學宗教與人文研究所副教授)

系統號:

A-001480

【展覽】「『片』覽全臺——日治時期臺灣風景繪葉書」特展

標題:

【展覽】「『片』覽全臺——日治時期臺灣風景繪葉書」特展

時間:

2013年8月9日至9月29日

地點:

國立臺灣圖書館5樓特展室(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館

聯絡人:

Tel: (02)2926-6888

內容簡介:

您想知道日治時期臺灣的物產經濟、民情風俗與流行時事嗎﹖

您知道日治時期的臺灣八景嗎﹖

您知道臺灣也曾辦過世界博覽會嗎﹖

您想知道日治時期在臺日人於移民村中生活的樣貌嗎﹖

您知道有哪些文獻記載著日治時期有關臺灣的詩作、散文、筆記、遊記與雜感﹖

為慶祝本館館慶,張良澤教授無償提供800多張明信片原件借展,此展堪稱國內最豐富的明信片圖像展示,特展內容以本館出版品《日治時期(1895-1945)繪葉書—臺灣風景明信片》專輯之《全島卷(上冊)》、《全島卷(下冊)》及《花蓮港廳‧臺東廳卷》為主軸、主題包括概述篇、美術篇、風物篇、八景篇、國立公園篇、史政篇、神社篇、水果篇、產業篇、博覽會篇、終結篇、山關篇、大太魯閣篇、育樂篇、原民篇、哀史篇。期待透過豐富的展品,呈現穿越百年的臺灣旅遊、地方人文及文學表現等多種樣貌。

本展覽開放時間為週二至週日9:00-17:00,每週一及國定假日休館。

系統號:

A-001553

【展覽】食衣住行文學特展

標題:

【展覽】食衣住行文學特展

時間:

2013年6月6日至10月27日

地點:

國立臺灣文學館展覽室B(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

在炎炎夏日中,本館推出與你我日常生活息息相關,又別開生面的文學特展──「食衣住行文學特展」,揭開作家如何發想生動故事的秘訣。如果說,文學作品是一道美味可口的佳餚,那麼組成的元素究竟是什麼?食衣住行文學特展將要告訴觀眾,生活中處處是創意,處處有文學。

本館於2011年推動「臺灣文學的內在世界常設展」複合式展覽,以半年變動一次的主題特展,呼應豐富的文學內在世界,歷經了「臺南文學特展」、「旅行文學特展」、「臺灣文學出版特展」三個主題後,推出這次的食衣住行文學特展。

本次特展也是首度為參訪民眾作大規模的文學導讀,在每一個展出的物件中摘出精彩的文句,稍作停留,就可閱讀一篇好文章,如林文月的〈炒米粉〉、陳柔縉的〈禁吃大蒜迎親王〉、楊逵〈送報伕〉、舒國治〈最美的家園〉、向陽〈行旅〉、路寒袖的〈我的爸爸是火車司機〉、孟瑤〈歸途〉……等,都是一時之選,結合日常生活的片刻,展開各方文學的風采。現場亦採用多媒體科技,以趣味生動的互動遊戲,走讀生活文學的趣味。

本展覽開放時間:週日、週二、週三、週四、週六,09:00-21:00

系統號:

A-001584

【展覽】鏡觀寶島山‧河──攝影家眼裡的臺灣大地特展

標題:

【展覽】鏡觀寶島山‧河──攝影家眼裡的臺灣大地特展

時間:

2013年6月4日至11月24日

地點:

國立臺灣博物館G200室(臺北市中正區100襄陽路2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館、臺灣攝影博物館文化學會

聯絡人:

Tel: (02)2382-2566

內容簡介:

文化部所屬國立臺灣博物館與臺灣攝影博物館文化學會聯合主辦的「鏡觀寶島山‧河──攝影家眼裡的臺灣大地」特展(The View of Formosa's Landscape from Photographers),自2013年6月3日起至11月24日於臺博館二樓迴廊展出。

該展特別展出1871年英國攝影家約翰‧湯姆生(John Thomson)到臺灣時,用玻璃版底片記錄下的南臺灣月世界、荖濃溪及平埔族人等地形、地貌與人文風土,以及光復前後,臺灣前輩攝影家方慶綿、陳耿彬、李鳴鵰、蔡高明、余如季、阮榮助等人所拍攝到半個世紀前的玉山和淡水河,還有當代臺灣攝影家董敏、莊靈、莊明景、徐仁修、陳敏明、陳加盛、洪世聰、齊柏林等共計15位攝影家的作品,總計展出94幅,其中69張作品為第一次對外展出。

開館時間:週二至週日:上午9點30分到下午5點,國定假日及連續假期則照常開館。

休館時間:除夕及春節初一休館,週一休館。

系統號:

A-001469

【展覽】順風相送:院藏清代海洋史料特展

標題:

【展覽】順風相送:院藏清代海洋史料特展

時間:

2013年5月3日至9月15日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

清代航行於東亞的船隻,多在船尾書有「順風相送」四字,以祈求航行的順利。東亞的季風,通常是夏至後的七、八、九月的西南季風和十月、十一月的東北季風。在季風吹拂下,船隻仰賴風帆,到各地進行貿易。唐宋以後,東亞的貿易活動日漸暢旺活絡;季風既是船舶的動力,也是經濟的動力,更是文明的動力。

海路開通之後,海防逐漸成為統治者不可忽略的問題。從明代開始,為了鞏固中國的國際政治聲望,結合政治與經濟雙重目的的朝貢制度,大大的促進了沿海貿易的進步。同時,在開放部分門戶之餘,為了防禦倭寇和海盜的侵擾,中國沿海的防禦體系逐漸成形;國人積極認識海洋,探索海洋,並經營海洋。海外貿易的高度發展,促進了造船和導航等航海科技的進步。隨著朝貢體系的建立,和貿易往來的頻繁,國人對於域外的認識日益增加,不但使國人開眼看世界,也加速了沿海社會的變化。

國立故宮博物院典藏了大量的海洋史料,其內容包括了各種清代沿海海圖、帝王的詔令、各地督撫的奏報和帝王的硃批、記載海防相關制度的官書與各種傳聞或親歷域外的檔案、沿海社會生活,以及百年前部分西方媒體對於中國沿海的報導。這些展件充分反映出清代海洋與政治、社會的密切關聯,以及清代海洋事務的多元性。

本展覽共分為四個單元:第一單元為「萬里海防」,透過圖籍文獻,講述帝王的海洋觀,並以水師、礮臺和水師將領等主題,勾勒清王朝的海防視野和規模。第二單元為「七海揚帆」,以介紹各種海船和航海科技為主。第三單元為「殊域周咨」,講述國人對於域外奇風異俗的認識,以及清代與各藩屬之間的朝貢貿易關係。第四單元為「移風變俗」,講述沿海城市的發展和沿海各地宗教、商貿、漁鹽之利的種種社會生活變遷。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-001475

【展覽】土理土器:臺灣史前陶容器特展

標題:

【展覽】土理土器:臺灣史前陶容器特展

時間:

2012年12月14日至2013年9月15日

地點:

國立臺灣史前文化博物館第四特展室(臺東市博物館路1號)

主辦單位:

國立臺灣史前文化博物館

聯絡人:

Tel: 089-381166

內容簡介:

相較於玉、石等器物,陶器的「物質價值」並不高,卻是史前時代人類社會(1)最重要:史前時代人類社會最重要的生活用品,(2)最普遍:史前遺址上最普遍,(3)最大量:史前遺址上出土數量最多,(4)最多研究:世界新石器時代文化中,被研究最多的考古遺物。

然而陶器質鬆易碎,出土多為殘片,以致於在研究或展示上,都僅能以推論或虛擬的方式來呈現其內涵。因此,更突顯完整史前陶容器的珍貴。

本特展試圖從功能分類著手,說明臺灣史前人類使用陶容器的兩項主要行為,包括日常生活以及儀式使用,並加入風格演變以貼近史前人類的美感經驗。不同於以往學者所慣用之類型學與文化層序等知識架構。而主標題「土理土器」說明策展團隊強調紋理、器型,除因器型與紋飾是考古學上對陶容器最基礎的分類法則,也是向觀眾說明考古學知識如何被研究者所建構。

本特展所展示經修復完整的臺灣史前陶容器,主要出土於臺灣東部及西南平原。透過完整器型,窺探史前人類的生活、工藝與美學,引領觀眾的目光正視這一項看似「土土的」,卻在考古學研究上絕對重要的器物──陶容器。

本展覽開放時間:9:00-17:00,每週一休館

系統號:

A-001476

【展覽】溯源與拓展--嶺南畫派特展

標題:

【展覽】溯源與拓展--嶺南畫派特展

時間:

2013年6月1日至8月25日

地點:

國立故宮博物院105、107陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

廣東地處五嶺之南,習稱嶺南。晚清時期,由於廣州開放為對外通商口岸,外在環境的變遷,啟動了嶺南地區藝術革命的契機。伴隨多位才華洋溢的畫家嶄露頭角,嶺南諸家的畫名迅速與上海、京津地區的畫家三足鼎立,躍身為代表中國南方藝壇的核心團體。

近代嶺南繪畫的革新,可推居巢(1811-1865)、居廉(1828-1904)昆仲為先驅。二居係廣東番禺隔山鄉人,畫風賡續自清初惲南田(1633-1690)的沒骨花卉,於取材、表現諸端,迭有建樹,其擅長之「撞水」、「撞粉」畫法,能充分掌握物象五光十色的變化。傳承者以高劍父(1879-1951)、高奇峰(1889-1933)、陳樹人(1884-1948)聲名最著,致有「嶺南三傑」的美譽。彼等均曾負笈東瀛,采擷東洋畫中講求寫生、著色鮮潤的一脈,於民初楬櫫「折衷中外、融會古今」的革新口號,與側重臨摹的傳統派互成抗衡之勢。嶺南派新國畫對於當代藝壇的影響,亦未侷限於廣州,舉凡香港、澳門、臺灣等地,均有眾多後繼者,迄於今日而不衰。

本次「溯源與拓展─嶺南畫派特展」,除陳列嶺南派創始者「二高一陳」的代表作,復遴選嶺南派前身「隔山二居」,以及嶺南派二代傳人,趙少昂(1905-1998)、黎雄才(1910-2001)、關山月(1912-2000)、楊善深(1913-2004)等四家作品,援以演繹嶺南畫派的源流與生生不息的發展。展覽共分「人物」、「花鳥魚蟲」、「畜獸猛禽」、「山水」四個單元,作品集結自廣州藝術博物院、中央研究院嶺南美術館、挹翠山堂與本院典藏,共計九十件。觀眾賞覽之際,應能概括嶺南派繪畫表現的多元面向。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-001477

【展覽】金成旭映——清雍正琺瑯彩瓷特展

標題:

【展覽】金成旭映——清雍正琺瑯彩瓷特展

時間:

2012年12月1日至2013年10月30日

地點:

國立故宮博物院203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

琺瑯彩瓷,是指使用琺瑯彩料在瓷胎上彩繪裝飾紋樣的瓷器。在這個以雍正朝作為主題的展覽中,將從技術和裝飾紋樣兩個面向,一探琺瑯彩瓷在雍正朝的轉變與發展。

傳世琺瑯彩瓷絕大多數屬於清宮舊藏,加上器表紋樣極其精美細緻,故自紫禁城開放成為故宮博物院以來,即成為藏家鑑賞追逐的目標。坊間對於此類產品因而也出現「古月軒瓷」,由姓金名成,字旭映,或胡姓畫匠所畫的瓷器等多種說法。時至今日,檢閱相關文獻與檔案,可知幾乎傳世的所有琺瑯彩瓷自盛清後皆收藏於乾清宮中的庫房裡;不僅流傳有緒,而且甚至連同乾隆朝配製的楠木匣一起收貯,明顯地無「古月軒」典藏的史實,也無衍生的胡姓畫匠之說。

「金成」、「旭映」,是雍正朝琺瑯彩瓷上經常出現的兩枚印章。尤其是畫有紅彩花卉的作品上,一定看得到這兩枚印文。事實上,從琺瑯彩瓷產燒背景的淵源脈絡來看,康熙朝時西洋畫琺瑯器與技術傳入清宮創燒之際,必須使用原施於金屬胎的琺瑯料施塗於瓷器上。康熙時造辦處尚未能自行提煉彩料,以致許多顏色必須仰賴進口,而透過不同色料的混合才能創造出更多的顏色。在以西洋技術為前導下,一類以金發色的金紅彩,因在清朝前所未見,遂對清宮造成極大的衝擊;康熙和雍正兩位皇帝持續不懈地試驗,冀望能開創出屬於清朝本土的紅色彩料。

雍正六年(1728)怡親王允祥在造辦處主持彩料提煉計畫,最後成功地提煉出十八種顏色,為雍正琺瑯彩瓷的產燒取得突破性的成果。但其中並未包含紅色顏料,致使雍正皇帝和怡親王仍然必須持續督促研發工作的進行。不過透過現在的顯微觀測,卻發現雍正朝其實已能掌握源自西洋以金發色的技術。此一傳承自康熙朝,從廣東一路到清宮,乃至拓展至景德鎮的金紅彩,其成就足以和古今中外相互輝映,應是此一展覽給予「金成」、「旭映」的詮釋。

同樣地,在裝飾紋樣上,由於雍正皇帝倡導「內廷恭造式樣」,親自發出「秀雅」、「細緻」的要求,也指定唐岱、戴恆、賀金昆、湯振基和郎世寧等院畫家為畫琺瑯器製作稿樣。影響所及,無論是滿飾紋樣或裝飾有詩、書、畫、印四種元素的組群,無不美輪美奐。

環顧海內外,國立故宮博物院收藏之雍正琺瑯彩瓷,無論質地和數量,均堪稱世界之冠。藉此展覽的推出,期待觀眾能與策展人一起透過實物檢證文獻記載,以更進一步認識雍正朝的琺瑯彩瓷。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-001478

【展覽】海上瓷路——粵港澳文物大展

標題:

【展覽】海上瓷路——粵港澳文物大展

時間:

2013年7月19日至2014年2月16日

地點:

香港藝術館中國文物展覽廳(香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號)

主辦單位:

廣東省文化廳、澳門特別行政區政府文化局、香港特別行政區政府民政事務局

聯絡人:

E-mail: enquiries@lcsd.gov.hk

內容簡介:

為促進粵港澳地區的文化合作,落實第11次粵港澳文化合作會議的工作計劃,廣東省博物館、澳門博物館及香港藝術館由2012至2014年聯合舉辦「海上瓷路 ─ 粵港澳文物大展」。這個巡迴展覽首站已於2012年5月在澳門舉行,第二站亦於今年5月中旬在廣州完滿結束。最後一站將於2013年7月19日至2014年2月16日假香港藝術館展出。本展覽以外銷瓷作為主線,精選三館一共170多套展品,以探討中國外銷瓷器的重要性及影響力,及講述中國瓷器對東南亞、中東及歐洲等地的重要影響。

本展覽開放時間:

星期一至五上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期上午10時至下午7時

逢星期四(公眾假期除外)休館

聖誕節前夕及農曆年除夕提早於下午5時休館

農曆年初一、二休館

系統號:

A-001511

【展覽】特別展「和様の書」

標題:

【展覽】特別展「和様の書」

時間:

2013年7月13日至9月8日

地點:

東京大學駒場キャンパス18号館コラボレーションルーム1(東京都目黒区駒場3-8-1)

主辦單位:

東京国立博物館、読売新聞社、NHK、NHKプロモーション

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600(ハローダイヤル)

內容簡介:

「和様の書」とは、中国からもたらされた書法を日本の文化の中で独自に発展させた、日本風の書のことです。平安時代中期以降に社会制度や文化の和風化が進むと、日本独自の仮名が生まれ、仮名と漢字が調和した「和様の書」が展開していきました。本展では、三跡(さんせき)と呼ばれる小野道風(おののとうふう)・藤原佐理(ふじわらのさり)・藤原行成(ふじわらのこうぜい)をはじめ日本を代表する能書の作品や四大手鑑(よんだいてかがみ)など至高の名筆が一堂に集まります。出品総数約150件のうち約80件が国宝・重要文化財です。日本の文化が育んだ文字の美しさ、日本人の心を感じる、またとない機会となるでしょう。

開館日:午前9時30分~午後5時

※金曜日は午後8時、土・日・祝日は午後6時まで

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日

※ただし、7月15日(月・祝)、8月12日(月)は開館、7月16日(火)は休館

系統號:

A-001512