標題

- 【演講】連金發、楊哲熙:二十世紀初葉臺語新劇「可憐的壯丁」語體初探:臺日語代詞及稱謂詞語用對比分析

- 【演講】劉滄龍:尼采與莊子:身體、隱喻與轉化的力量

- 【演講】陳俊榮:當代臺灣現代詩學的考察

- 【演講】李訓祥:「螳螂武士」考

- 【演講】鄒小站:近代中國人的國家觀念

- 【演講】中央研究院史語所歷史學門獎助研究生演講

- 【演講】吳玉山:Is Taipei’s Hedging toward Beijing Sustainable? An IR Theoretical Perspective

- 【演講】范純武:扶乩與近代中國救世團體

- 【演講】李建民:明代《外科正宗‧救自刎斷喉法》考釋

- 【演講】李奭學:首「譯」之功:明末耶穌會與歐洲文學

- 【演講】鄧世安:倪柝聲與賓路易師母之聖經心裡學的比較研究

- 【演講】黃美娥:臺灣小說史新論:日治時代漢文/通俗小說研究

- 【演講】Chen Jian:Zhou Enlai and China's Prolonged Rise

- 【演講】劉翠溶:臺灣環境史研究

- 【演講】臺灣文學研究會第2次例會

- 【演講】Manuel Perez-Garcia:"Vicarious Consumers": Trans-National Meetings between the West and East in the Mediterranean World (1730-1808)

- 【演講】林文凱:殖民法律的兩面性:日治初期基隆土地紛爭事件的重新分析

- 【演講】Bernhard Fuehrer:Sima Qian as a Reader of Master Kong's Utterances

- 【演講】古明君:媽祖信仰如何成為人類非物質文化遺產?:中國遺產化過程中的在地行動

- 【演講】陳欣欣:流亡的視差:從(後)殖民邊緣看中國

- 【演講】Robert Perrins:The Scots of Manchuria: Medical Missionaries of the United Free Church

- 【演講】天児慧:習近平體制の課題と日中関係

- 【演講】David Shambaugh:China Goes Global: The Partial Power

- 【演講】若松大佑:「中國の命運」(蔣介石、1943)の歴史観:日中戦爭前後の展開をたどる

- 【演講】金璟東:Alternative Discourses on Modernization and Development: Eat Asian perspective

- 【演講】李壬癸:臺灣住民賴以維生的各種動植物

- 【演講】もっと知ろう、もっと北の国IV:せめぎ合う二つの大国

- 【演講】李毓中:一個華人雇傭兵、兩個教士與一個前任總督:邁向另一場全球微觀史

- 【演講】施添福:從「客家」到客家:臺灣歷史上一個族群稱謂的演變

- 【導讀會】國民黨政權與地方菁英——1950年代的農會改組

- 【研習班】臺灣人文學社2013年理論營

- 【研習班】第二十二屆歷史研習營——「帝國‧邊疆‧異域」

- 【工作坊】「五十年代到七十年代臺灣農村史料」工作坊

- 【系列演講】2012年秋季臺灣大學全球變遷中心《水與社會研究》系列演講

- 【系列演講】第九屆中華貨殖論壇

- 【展覽】商王武丁與后婦好——殷商盛世文化藝術特展

- 【展覽】鋪殿花之美——宋趙昌歲朝圖

- 【展覽】土理土器:臺灣史前陶容器特展

- 【展覽】小學之道——從漢簡看漢代識字教育

- 【展覽】通嚏輕揚——鼻煙壺文化特展

- 【展覽】獅子鄉大龜文古文物返鄉特展

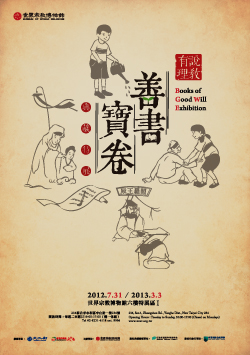

- 【展覽】說教有理--善書寶卷典藏特展

- 【展覽】金成旭映——清雍正琺瑯彩瓷特展

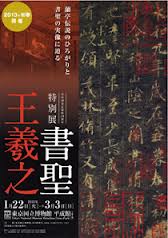

- 【展覽】特別展「書聖‧王羲之」

- 【展覽】Out of Character: Decoding Chinese Calligraphy

- 【展覽】Chinese Gardens: Pavilions, Studios, Retreats

- 【展覽】Buddhism along the Silk Road: 5th–8th Century

- 【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carving

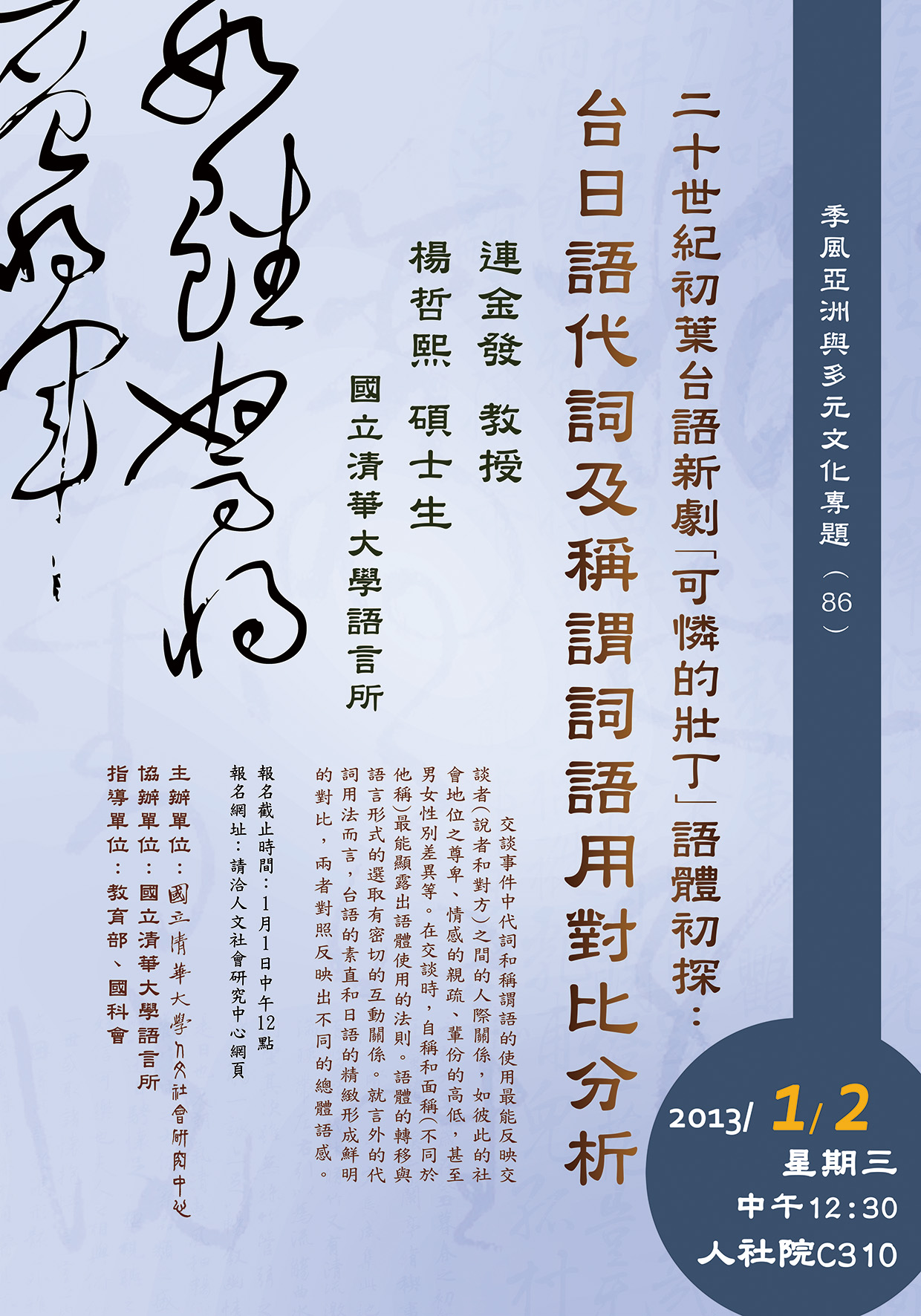

【演講】連金發、楊哲熙:二十世紀初葉臺語新劇「可憐的壯丁」語體初探:臺日語代詞及稱謂詞語用對比分析

標題:

【演講】連金發、楊哲熙:二十世紀初葉臺語新劇「可憐的壯丁」語體初探:臺日語代詞及稱謂詞語用對比分析

時間:

2013年1月2日(週三)12:30-14:30

地點:

清華大學人社中心(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

清大人社中心、 清大語言所

主講人:

連金發(清大語言所教授)、楊哲熙(清大語言所碩班)

聯絡人:

周睿婷,Tel: 03-571-5131#33108,E-mail: jtchou@mx.nthu.edu.tw

內容簡介:

交談事件中代詞和稱謂語的使用最能反映交談者(說者和對方)之間的人際關係,如彼此的社會地位之尊卑、情感的親疏、輩份的高低,甚至男女性別差異等。在交談時,自稱和面稱(不同於他稱)最能顯露出語體使用的法則。語體的轉移與語言形式的選取有密切的互動關係。就言外的代詞用法而言,臺語的素直和日語的精緻形成鮮明的對比,兩者對照反映出不同的總體語感。

報名截止時間:2013年1月1日(週二)12:00

報名網址:http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=88

系統號:

A-000375

【演講】劉滄龍:尼采與莊子:身體、隱喻與轉化的力量

標題:

【演講】劉滄龍:尼采與莊子:身體、隱喻與轉化的力量

時間:

2013年1月2日(週三)13:30-15:30

地點:

東吳大學外雙溪校區第一教學研究大樓R棟(臺北市士林區士林區臨溪路70號)

主辦單位:

東吳大學哲學系

主講人:

劉滄龍(臺灣師範大學國文學系副教授)

內容簡介:

"Nietzsche and Zhuangzi: Body, Metaphor, and the Power of Transformation"

〈尼采與莊子:身體、隱喻與轉化的力量 〉

Speaker: Prof. Liu, Tsang-Long

(Associate Professor, Department of Chinese, National Taiwan Normal University)

主講人:劉滄龍(臺灣師範大學國文學系副教授)

Moderator: Prof. Shen, Hsiang-Min

主持人:沈享民(東吳大學哲學系副教授)

Wed., January 2, 2013, 1:30pm - 3:30pm

2013年1月2日(週三)13:30-15:30

Location: Second Academic Building, Room 825

地點:東吳大學外雙溪校區第二教研大樓D0825會議室

系統號:

A-000346

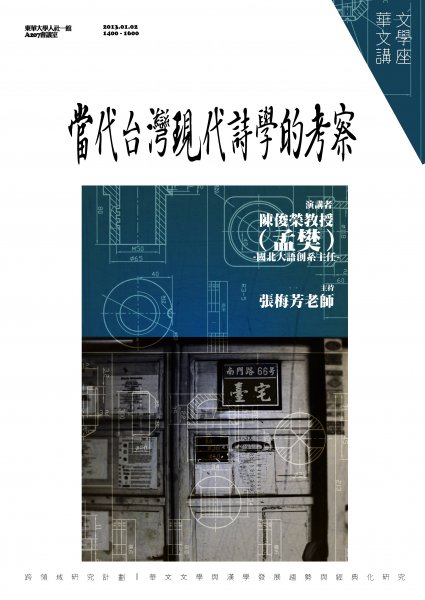

【演講】陳俊榮:當代臺灣現代詩學的考察

標題:

【演講】陳俊榮:當代臺灣現代詩學的考察

時間:

2013年1月2日(週三)14:00-16:00

地點:

東華大學人社一館文A207會議室(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

東華大學華文文學系

主講人:

陳俊榮(筆名孟樊,臺北教育大學語創系教授兼系主任)

內容簡介:

主持人:張梅芳(東華大學華文文學系助理教授)

講者簡介:

孟樊,男,本名陳俊榮,籍貫臺灣嘉義,1959年9月28日生於嘉義新港。政治大學政治系學、碩士,臺灣大學三民主義所(今國家發展所)博士。曾任《臺北評論》雜誌主編、《中國時報‧人間副刊》編輯、聯經出版公司企畫主任、桂冠圖書公司副總編輯、《人間福報》及《聯合晚報》主筆、時報文化出版公司主編、石頭出版社總編輯、輔仁大學中文系、南華大學出版管理所兼任助理教授、揚智文化出版公司總編輯、佛光大學文學系助理教授兼系主任。並曾於佛光人文社會學院建立當代詩學中心,擔任主持人和當代詩學研究中心主任。現任臺北教育大學語創系教授兼系主任。

研究主題與專長為現代詩、臺灣文學現象、文學理論與批評、當代文學批判理論與臺灣當代文學思潮。論述主要以文學理論專注於新詩的理論和詩作的批評,並兼及文學現象的探討。除著力於臺灣文學與社會的觀察、批判外,孟樊也針對當前臺灣的文化出版現象加以評論,引起一定程度的重視。曾開設「文學理論」、「現代詩研究」、「現代詩創作」等課程。出版有《臺灣後現代詩的理論與實際》、《文學史如何可能--臺灣新文學史論》與詩集《S.L.和寶藍色筆記》、散文集《飲一杯招魂酒》等。

系統號:

A-000366

【演講】李訓祥:「螳螂武士」考

【演講】鄒小站:近代中國人的國家觀念

【演講】中央研究院史語所歷史學門獎助研究生演講

【演講】吳玉山:Is Taipei’s Hedging toward Beijing Sustainable? An IR Theoretical Perspective

【演講】范純武:扶乩與近代中國救世團體

【演講】李建民:明代《外科正宗‧救自刎斷喉法》考釋

【演講】李奭學:首「譯」之功:明末耶穌會與歐洲文學

【演講】鄧世安:倪柝聲與賓路易師母之聖經心裡學的比較研究

【演講】黃美娥:臺灣小說史新論:日治時代漢文/通俗小說研究

標題:

【演講】黃美娥:臺灣小說史新論:日治時代漢文/通俗小說研究

時間:

2013年1月9日(週三)14:00-16:00

地點:

東華大學人社一館文A207會議室(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

東華大學華文文學系

主講人:

黃美娥(臺大臺文所教授)

內容簡介:

主持人:張梅芳(東華大學華文文學系)

講者簡介:

黃美娥,籍貫臺灣新竹,輔仁大學中國文學研究所博士。曾任東南工專共同科講師、靜宜大學中文系副教授、政治大學中文系副教授,現任臺灣大學臺文所教授。曾獲巫永福文化評論獎。

研究主題與專長以臺灣古典文學、日治臺灣通俗小說、殖民地時期日本在臺漢文學史、臺灣文學史料學為主。早期關注中國古典文學研究,主要側重古典散文與文話之研究,而後從事臺灣文學研究與教學,並長期致力於臺灣文獻史料的搜集、整理與建構,在國內最早開設「臺灣古典文學史料學」、「日治時期臺灣通俗小說專題」、「殖民地時期日、臺漢文關係」等課程,近期漸將研究視角轉往戰後階段。著有《重層現代性鏡像:日治時代臺灣傳統文人的文化視域與文學想像》、《古典臺灣:文學史‧詩社‧作家論》,編有《張純甫全集》、《梅鶴齋吟草》、《日治時期臺北地區文學作品目錄》。

(資料來源:http://www3.nmtl.gov.tw/researcher/researcher_detail.php?rid=109)

系統號:

A-000367

【演講】Chen Jian:Zhou Enlai and China's Prolonged Rise

標題:

【演講】Chen Jian:Zhou Enlai and China's Prolonged Rise

時間:

2013年1月10日(週四)15:00-18:00

地點:

Convocation Room, MB218, Main Building, University of Hong Kong (Pokfulam Road, Hong Kong)(香港大學本部大樓 香港龍虎山薄扶林道)

主辦單位:

香港大學歷史系

主講人:

Chen Jian(陳兼,美國康乃爾大學中美關係史講座教授,香港大學訪問學者)

聯絡人:

有意參加者請逕至相關網址線上報名

內容簡介:

Details:

"Zhou Enlai and China's Prolonged Rise"

In 1976, public mourning for China's fabled premier Zhou Enlai sparked riots and protests that marked the beginning of the repudiation of Cultural Revolution policies in China. Today, Zhou's memory is still greatly venerated in China, and he is presented as the most farsighted and humane of its Communist leaders, effectively the PRC's only secular saint. Others, however, claim that he was as deeply implicated as Chairman Mao Zedong in the disasters of the Great Leap Forward, the Great Famine, and the Cultural Revolution. Chen Jian, the latest biographer of Zhou Enlai, joins several other historians in asking: Who Was the Real Zhou Enlai?

Featured Speaker:

Prof. Chen Jian (Visiting Research Professor, University of Hong Kong /

Michael J. Zak Chair of the History of US China Relations, Cornell University)

Professor Chen Jian, Michael J. Zak Chair of the History of US China Relations at Cornell University, has been a Visiting Research Professor in the Department of History of the University of Hong Kong from 2009 to 2013. Professor Chen is one of the world's top scholars of the foreign relations of China in the twentieth century and beyond. His best known books include China's Road to the Korean War (1994) and Mao's China and the Cold War (2001). He is currently completing a biography of Zhou Enlai.

Commentators:

Frank Dikötter, University of Hong Kong

Priscilla Roberts, University of Hong Kong

Philip Snow, University of Hong Kong

Zhang Shu Guang, Macau University of Science and Technology

Registration required: http://hkuems1.hku.hk/hkuems/ec_hdetail.aspx?guest=Y&ueid=20762

系統號:

A-000361

【演講】劉翠溶:臺灣環境史研究

【演講】臺灣文學研究會第2次例會

標題:

【演講】臺灣文學研究會第2次例會

時間:

2013年1月12日(週六)13:30-15:30

地點:

清華大學人社院C310室(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

清華大學臺灣文學研究所

聯絡人:

陳小姐,Tel: 03-5714153

報導者:

清華大學臺灣文學研究所

內容簡介:

臺灣文學研究會承蒙各界師友支持,已於2012年10月13日成立,並於當日舉行該年度的例會,現場及餐會上的交流的氣氛皆極熱絡。第2次例會即將於2013年1月12日(週六)下午,於清大人社院C310教室舉行。此次聚會,除了邀請研究者進行報告外,還增闢「青年論壇」單元,主要是由各種崗位上的青年來分享他們的學習經驗與實踐經驗,以期讓更多新生代的聲音得以自由抒發,也可擴大文學研究者的關懷面向。敬邀各界師長與同好,能持續出席研討,使本研究會能成為真正溝通臺灣文學信息的平臺。

【議程】

14:00-15:30

日記與臺灣文史研究(廖振富,中興大學臺灣文學與跨文化研究所特聘教授兼所長)

15:50-17:20

與文學同在:我的叛逃與選擇(劉梓潔,作家、《父後七日》原作者及電影導演,清華大學臺灣文學研究所校友)

系統號:

A-000385

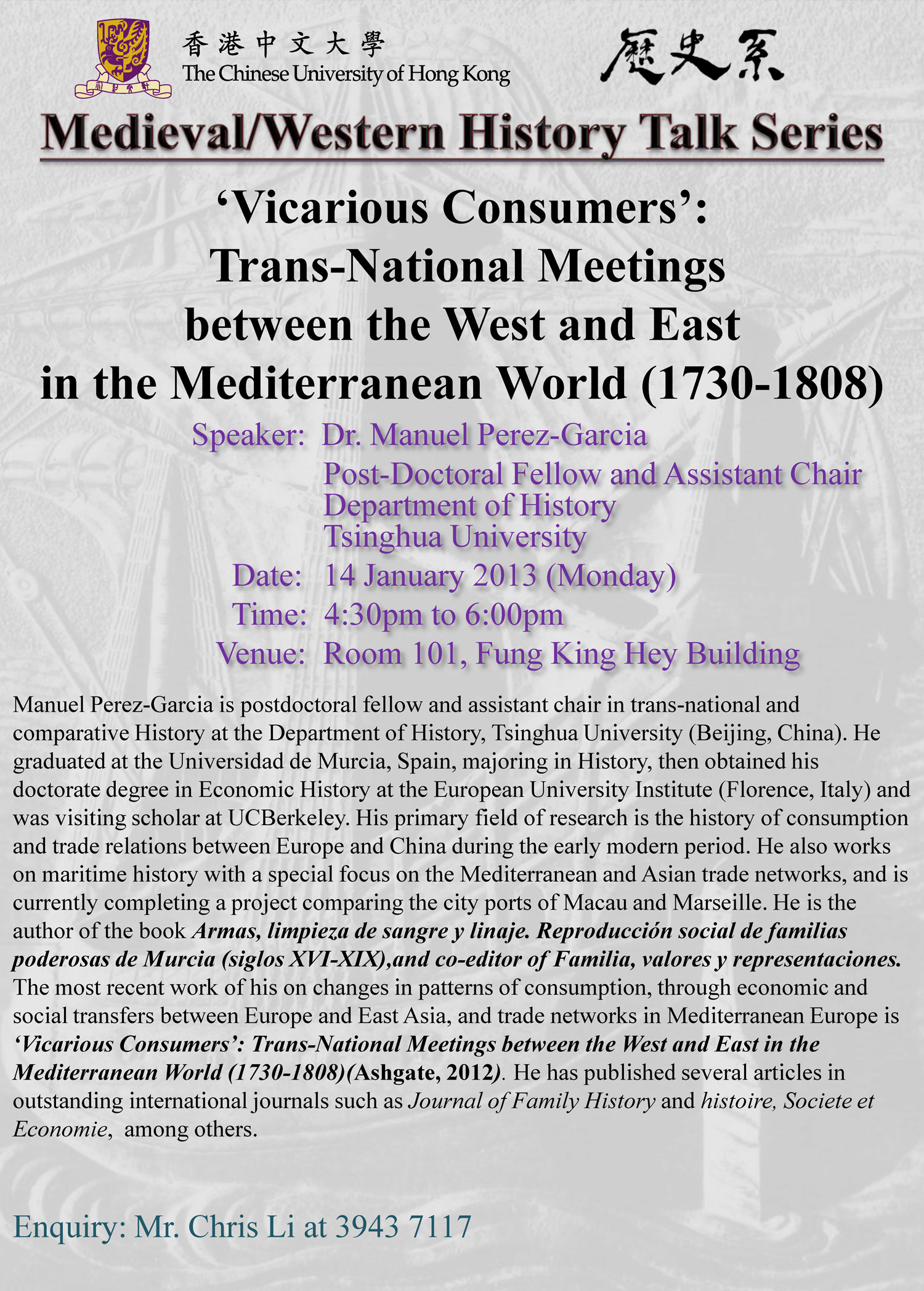

【演講】Manuel Perez-Garcia:"Vicarious Consumers": Trans-National Meetings between the West and East in the Mediterranean World (1730-1808)

標題:

【演講】Manuel Perez-Garcia:"Vicarious Consumers": Trans-National Meetings between the West and East in the Mediterranean World (1730-1808)

時間:

2013年1月14日(週一)16:30-18:00

地點:

香港中文大學馮鏡禧樓101室(香港沙田崇基路信和樓)

主辦單位:

香港中文大學歷史系

主講人:

Dr. Manuel Perez-Garcia (Post-Doctoral Fellow, Department of History, Tsinghua University)

聯絡人:

Chris Li,Tel: 3943-7117

內容簡介:

本演講以英文進行

系統號:

A-000363

【演講】林文凱:殖民法律的兩面性:日治初期基隆土地紛爭事件的重新分析

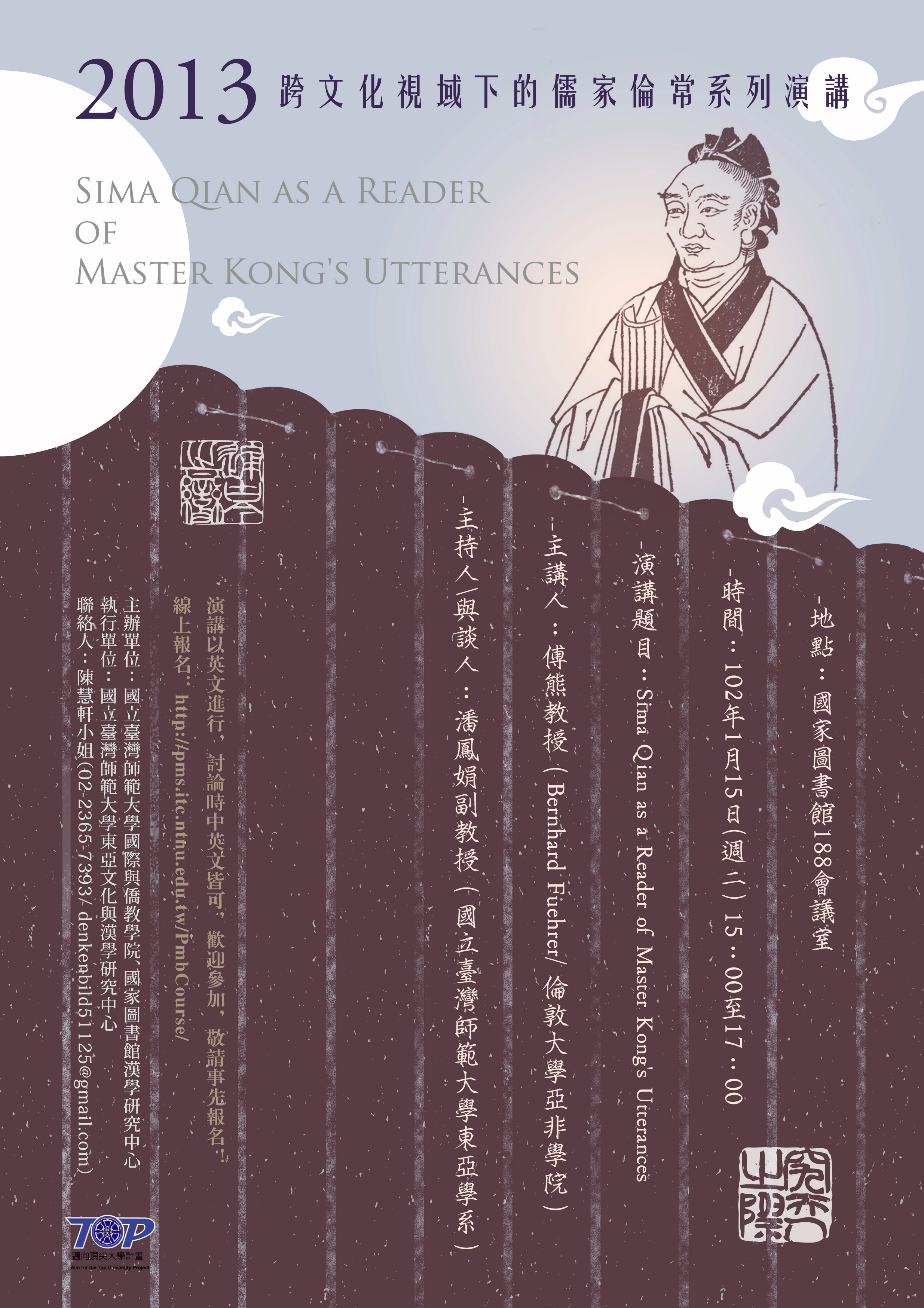

【演講】Bernhard Fuehrer:Sima Qian as a Reader of Master Kong's Utterances

標題:

【演講】Bernhard Fuehrer:Sima Qian as a Reader of Master Kong's Utterances

時間:

2013年1月15日(週二)15:00-17:00

地點:

國家圖書館行政區1樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

臺灣師範大學國際與僑教學院、漢學研究中心

主講人:

Bernhard Fuehrer(傅熊,倫敦大學亞非學院中國及亞洲內陸語言文化系教授)

聯絡人:

陳慧軒,Tel: 02-2365-7393;E-mail: denkenbild51125@gmail.com

內容簡介:

現今亞洲崛起,全世界都關注儒家思想中蘊含的智慧。換個角度思考,如何親近儒家的精神。儒家精神對我們的要求是甚麼?我們又如何看待 儒家思想?由國立臺灣師範大學國際與僑教學院、國家圖書館漢學研究中心合辦,東亞文化與漢學研究中心執行「2013跨文化視域下的儒家倫常系列演講」,謹訂於2013年1月15日下午3:00至5:00,在國家圖書館行政區188會議室舉行,邀請英國倫敦大學亞非學院傅熊教授(Bernhard Fuehrer),暢談Sima Qian as a Reader of Master Kong's Utterances 。

傅熊教授學術專長為漢學、語文學和中國古代思想及文學。近來陸續對《論語》及其詮釋史進行研究,近作有〈經典注釋文本與流行版本的異同──以《四庫全書》本皇侃《論語義疏》為例〉,所著漢學專書《忘與亡──奧地利漢學史Lost and Forgotten: The History of Chinese Studies in Austria》也頗受學界關注。

2013跨文化視域下的儒家倫常系列演講

- 演講題目: Sima Qian as a Reader of Master Kong's Utterances

- 時間:2013年1月15日(週二)15:00-17:00

- 地點:國家圖書館行政區188會議室

- 主講人:傅熊(Bernhard Fuehrer,倫敦大學亞非學院教授)

- 主持人 / 與談人 :潘鳳娟(國立臺灣師範大學東亞學系副教授)

演講全程以英語進行,會後討論中英皆可,歡迎事先線上報名參加 http://pms.itc.ntnu.edu.tw/PmbCourse/或http://activity.ncl.edu.tw/

系統號:

A-000377

【演講】古明君:媽祖信仰如何成為人類非物質文化遺產?:中國遺產化過程中的在地行動

標題:

【演講】古明君:媽祖信仰如何成為人類非物質文化遺產?:中國遺產化過程中的在地行動

時間:

2013年1月16日(週三)12:00-13:30

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

古明君(清大社會所助理教授)

聯絡人:

林音秀,Tel: (02)2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

報導者:

中研院民族所

內容簡介:

2009年10月,聯合國教科文組織下設的政府間保護非物質文化遺產委員會審查並表決通過中國提案,將媽祖信仰民俗列名入「人類非物質文化遺產名錄」。本次演講將分析此個案的在地行動,並將其放在中國自1980年代中期以來的遺產化現象的脈絡中。我認為:自1980年代中期,中國簽署國際的遺產保護公約,同時伴隨出現了遺產保護的典範轉移,是社會主義中國建國後的「二次遺產化」,其中的特徵之一包括在地參與。以媽祖信俗申報過程來看,遺產典範轉移帶來了變動的機會結構,地方政治菁英與信仰社群領袖抓住了其中的機會時刻以為增加地方賦權的可能性;但遺產典範轉移也設定了特定的價值架構與制度環境,因此這些積極的地方行動者必須學習一套新的語彙,透過特定的制度過程才得以將復甦中的信仰民俗轉譯以對接非物質文化遺產範疇,以此表達其對與文化認可和在地發展的渴望。

系統號:

A-000345

【演講】陳欣欣:流亡的視差:從(後)殖民邊緣看中國

標題:

【演講】陳欣欣:流亡的視差:從(後)殖民邊緣看中國

時間:

2013年1月16日(週三)12:30-14:00

地點:

中研院人文館南棟社會所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院社會所

主講人:

陳欣欣(美國Pomona College助理教授)

內容簡介:

演講摘要:

This project begins with a proposal to reclaim the concept of “diaspora” as a political strategy for the people on the southeastern peripheries of the PRC, in particular Hong Kong, Taiwan and Macau. In this context, “diasporic Chinese” functions not just as a descriptive term referring to Chinese people living“outside of China proper”; instead, it is deployed to evoke new subjectivities in a transnational solidarity alliance confronting an expansive PRC state. I also attempt to acquire Slavoj Zizek’s articulation of “the parallax view” to understand the cultural implications of such an alliance. Parallax is generally defined as “the apparent displacement of an object, caused by a change in observational position.” Hong Kong, Macau and Taiwan, until recently, were always being referred to by Western popular media as “windows” into China or China’s “windows” to the world. Although the original meaning of the metaphor refers to the opportunities and spectacles that were provided by these places, the metaphor is also useful in my analyses of the “diasporic parallaxes”. The concept of “parallax” reminds us that the position of the outside observer not only shapes the observer’s point of view about China, but also constitutes the meanings of the viewed object – “China”—as well. This framework might help to transcend the current political fixations on the polarities between the oppositional “local” identities/ territories and mainland China, and to rethink the positionalities of these peripheral territories as vantage points.

講者簡介:

Angelina Chin is assistant professor of history at Pomona College. She received her Ph.D. from the History Department at the University of California, Santa Cruz. Her research interests revolve around transformations of urban identity and citizenship, as well as transregional connections in Hong Kong, Taiwan and South China. She is the author of Bound to Emancipate: Working Women and Urban Citizenship in Early Twentieth-Century China and Hong Kong (Rowman & Littlefield, 2012). She is currently working on a project about refugees and exiled intellectuals who escaped from the PRC from 1949 to the 1970s.

系統號:

A-000359

【演講】Robert Perrins:The Scots of Manchuria: Medical Missionaries of the United Free Church

標題:

【演講】Robert Perrins:The Scots of Manchuria: Medical Missionaries of the United Free Church

時間:

2013年1月16日(週三)14:00

地點:

中研院人社中心會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院人社中心衛生史研究計畫

主講人:

Robert Perrins(加拿大阿卡迪亞大學(Acadia University)歷史系教授)

聯絡人:

鄭宛鈞,Tel: 02-27898124;E-mail: hygiene@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

The Scots of Manchuria: Medical Missionaries of the United Free Church(在滿州的蘇格蘭人:聯合自由教會的醫療傳教士)

※本演講以英文進行

系統號:

A-000401

【演講】天児慧:習近平體制の課題と日中関係

【演講】David Shambaugh:China Goes Global: The Partial Power

標題:

【演講】David Shambaugh:China Goes Global: The Partial Power

時間:

2013年1月23日(週三)12:30-13:30

地點:

慶應義塾大学三田キャンパス東アジア研究所共同研究室1(東京都港区三田2丁目15−45)

主辦單位:

慶應義塾大学東アジア研究所・現代中国研究センター

主講人:

David Shambaugh (The George Washington University)

聯絡人:

E-mail: cccskieas@info.keio.ac.jp

內容簡介:

このたび慶應義塾大学東アジア研究所・現代中国研究センターでは、以下の通り研究会を開催することとなりましたのでご案内いたします。是非ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、参加希望の方はお名前、ご所属、ご連絡先とご希望の会議名を明記のうえcccskieas@info.keio.ac.jpまでご連絡ください。また受付回答はいたしませんのでご了解ください。

※本演講以英語進行。

系統號:

A-000342

【演講】若松大佑:「中國の命運」(蔣介石、1943)の歴史観:日中戦爭前後の展開をたどる

【演講】金璟東:Alternative Discourses on Modernization and Development: Eat Asian perspective

標題:

【演講】金璟東:Alternative Discourses on Modernization and Development: Eat Asian perspective

時間:

2013年1月30日(週三)14:30-16:30

地點:

中研院人文館南棟社會所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院社會所

主講人:

金璟東(韓國首爾國立大學榮退教授)

內容簡介:

演講簡介:

Attempts to provide alternative discourses in social science have been made in some parts of the world outside the West, mainly in Asia, in the past few decades. And search for alternative discourses on modernization and development different from the dominant views and studies originated in and centered around the Western intellectual circle is one of those efforts. The present work is aimed at providing such alternative views from an East Asian perspective. Because theories and research works on modernization and development thus far have basically been conceived in terms of the notion of modernity assumed to be a form of cultural universal distinctly Western in character, they have fallen short in providing a fuller and more appropriate explanation of the historical experiences of modernization in late-comer societies around the world and their developmental ramifications. For theories of modernization and development to be useful in explicating the nature and meaning of historical transformations of various nations in the world, due attention is to be given to stipulating the historical dynamics of the process and its impact on the quality of life of the people in different societies. This study, therefore, is an attempt to suggest alternative views on how to conceive modernization and modernity, redefine development, reassess the Confucian hypothesis concerning East Asian development, and furnish a unique picture of the distinctive features of Korean experience.

講者簡介:

KIM Kyong-Dong, Professor Emeritus of Seoul National University and Member of the National Academy of Sciences, Korea, is currently Visiting Professor at KAIST College of Business and the KDI School of Public Policy and Management. After he graduate from Seoul National University with a BA in Sociology, he earned his MA from the University of Michigan and PhD from Cornell University. He also taught at North Carolina State University at Raleigh, L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris and Duke University, and was Fellow of Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, DC. He is a past President of the Korean Sociological Association, former Chair of the Board of the Korean Association for Information Society, and currently President of the Korea Forum of Volunteerism, Co-President of Volunteer Korea, and a Member of the Prime Minister’s Committee for Promotion of Volunteering. He has published internationally over two scores of books including several in English and numerous articles, covering such issues as modernization and development, industrial relations, civil society, volunteering, and community building. He was awarded some major cultural prizes for scholarly achievements and recognized in international biographical publications including Marquis Who's Who in the World 2010 and Who's Who in the 21st Century put out by Cambridge International Biographical Centre.

系統號:

A-000373

【演講】李壬癸:臺灣住民賴以維生的各種動植物

【演講】もっと知ろう、もっと北の国IV:せめぎ合う二つの大国

標題:

【演講】もっと知ろう、もっと北の国IV:せめぎ合う二つの大国

時間:

2013年2月24日(週日)14:00-17:00

地點:

東洋文庫2F講演室(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

北海道大学スラブ研究センター、人間文化研究機構プログラム イスラーム地域研究・現代中国地域研究 東洋文庫拠点

聯絡人:

Tel: 03-3942-0280

內容簡介:

【もっと知ろう、もっと北の国IV:せめぎ合う二つの大国】

14:00-15:00

北京からサンクト・ペテルブルクへ:清朝の遣ロシア使節をめぐって(柳澤明,早稲田大学文学学術院教授)

15:00-16:00

ロシアと中国:境界問題の歴史と現在(岩下明裕,北海道大学スラブ研究センター教授)

16:00-17:00

ディスカッション

司会:相原佳之(人間文化研究機構プログラム・現代中国地域研究東洋文庫拠点研究員)

【お申込み方法】

①ご住所②お名前③お電話番号④参加を希望される日程と講座タイトル⑤お持ちの方はメールアドレスをご記入のうえ、下記【お問合せ先】まで往復ハガキ、もしくはメールにてお申込みください。折り返しご連絡を差し上げます。

【お問合せ先】

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-21

東洋文庫ミュージアム

電話: 03-3942-0280

email: museum@toyo-bunko.or.jp

此講座為東洋文庫「もっと北の国から~北方アジア探検史~」特展7場系列演講之最後一場,其他場次內容請參見:http://www.china-waseda.jp/

系統號:

A-000362

【演講】李毓中:一個華人雇傭兵、兩個教士與一個前任總督:邁向另一場全球微觀史

【演講】施添福:從「客家」到客家:臺灣歷史上一個族群稱謂的演變

【導讀會】國民黨政權與地方菁英——1950年代的農會改組

標題:

【導讀會】國民黨政權與地方菁英——1950年代的農會改組

時間:

2013年1月18日(週五)14:00-16:00

地點:

國史館總統副總統文物館3樓多媒體簡報室(臺北市長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃仁姿 (本書作者/現為國立政治大學臺灣史研究所博士生)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

導讀書目:《國民黨政權與地方菁英--1950年代的農會改組》

內容簡介:本書主要以日治末期迄戰後1950年代為時間範疇,討論臺灣農會進行改組期間的組織制度、法令規章等變革,並分析農會改組之原因與結果,進而闡述國民黨政權與臺灣社會及地方菁英的互動關係,以瞭解國民黨統治基礎的建立。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

※更多活動訊息,請上國史館臉書 http://www.facebook.com/guoshiguan

系統號:

A-000368

【研習班】臺灣人文學社2013年理論營

標題:

【研習班】臺灣人文學社2013年理論營

時間:

2013年1月24至25日(週四至週五)

地點:

國立臺灣大學文學院演講廳(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

臺灣人文學社;合辦單位:臺灣大學外文系

聯絡人:

王友良,E-mail: theorycamp@gmail.com

內容簡介:

課程

1月24日

10:00-11:30

【理論之共】

主持人:李育霖(臺灣人文學社理事長、中興大學臺文所副教授)

主講人:廖朝陽(臺灣大學外文系特聘教授)

12:40-14:10

【生命之共1】

主持人:黃涵榆(臺灣師範大學英語系副教授)

主講人:賴俊雄(成功大學外文系教授兼文學院院長)

14:30-16:00

【生命之共2】

主持人:林建光(中興大學外文系副教授)

主講人:楊凱麟(臺北藝術大學美術學院教授)

16:20-17:50

【藝術之共1】

主持人:蔣伯欣(臺南藝術大學藝術史與藝術評論碩士班助理教授)

主講人:龔卓軍(臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班副教授兼所長)

1月25日

9:00-10:30

【藝術之共2】

主持人:廖新田(澳洲國家大學文化歷史語言學院教授)

主講人:許綺玲(中央大學法文系副教授兼系主任)

10:50-12:20

【東亞之共1】

主持人:蘇碩斌(臺灣大學臺文所副教授)

主講人:黃宗儀(臺灣大學地理系副教授)

13:40-15:10

【東亞之共2】

主持人:邱彥彬(政治大學英文系副教授)

主講人:蔣伯欣(臺南藝術大學藝術史與藝術評論碩士班助理教授)

15:30-17:30

【圓桌座談:臺灣共不共】

主持人:李育霖

討論人:邱貴芬、劉亮雅、廖新田、李鴻瓊

欲瞭解本課程相關問題,可直接與活動召集人臺灣師範大學英語系黃涵榆老師聯繫(chyhuang@ntnu.edu.tw, 02-77341764)。

系統號:

A-000276

【研習班】第二十二屆歷史研習營——「帝國‧邊疆‧異域」

標題:

【研習班】第二十二屆歷史研習營——「帝國‧邊疆‧異域」

時間:

2013年1月28至2月1日(週一至週五)

地點:

中央研究院史語所(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所

聯絡人:

羅小姐,Tel: (02)2782-9555#351;E-mail: ihpcamp@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

【講師及暫訂講題】

從中國到東亞--從個人的藝術史研究經驗談起(石守謙)

封建VS城邦:對古代中西政治傳統的一點省思(邢義田)

從界外私墾到屯番保留區(柯志明)

漂流異域:清代東亞海域的海難與海難記錄(劉序楓)

臺灣史上的帝國與邊疆關係(張隆志)

淡水簡介--河、海與人群的交會(陳國棟)

明清文學的西南敘事(胡曉真)

宇文、拓跋及鮮卑語問題(卓鴻澤)

來自邊緣的聲音(黃應貴)

歷史、動亂與山鄉夷民:從雲南鐵索箐事件談起(連瑞枝)

【最新公告(2012年11月8日)】

(1)錄取同學將會收到「錄取通知email」,如未收到,請儘速與我們聯絡(ihpcamp@gate.sinica.edu.tw)。

(2)請於11月21日之前,將報名費及錄取回條一併寄回。未於規定期限內繳交者,本所將取消其錄取資格。

(3)若您欲放棄錄取資格,請儘速以email聯絡我們,以便讓備取者遞補。

聯 絡 人:羅小姐

電 話:(02)2782-9555轉351

電子信箱:ihpcamp@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-000277

【工作坊】「五十年代到七十年代臺灣農村史料」工作坊

標題:

【工作坊】「五十年代到七十年代臺灣農村史料」工作坊

時間:

2013年2月20日(週三)

地點:

立命館大學BKCエポック立命21・教室未定(京都市北區等持院北町56-1)

主辦單位:

交通大學人社中心

聯絡人:

Tel: 886-3-5712121#52480

內容簡介:

一、宗旨:

國立交通大學人文與社會科學研究中心農民運動研究室為深入探討1950年代到1970年代臺灣農業社會的演變與結構轉型,增廣史料蒐集,擬於2013春季,舉辦史料文物工作坊。

二、申請資格:

不限。徵件請填寫報名表,載明提供者姓名,職稱(包括退休或現任),最高學位,聯絡電話,傳真號碼、通訊地址,E-mail信箱。

三、徵件內容與主題:

舉凡影像紀錄、官方通告、政府宣傳品、報導文章及土地契約書等,中英日文不拘皆可提供。請提供原稿與旁附說明(若不採用必將原稿歸還)。

主題包括:1950年代到1970年代農復會與土地改革、農業科技、機械化與生產改良,水利局與水資源開發,鄉村衛生的改善(衛生局/所),農會運作與農產品行銷,農村環境與農民營養的改善,農村建設與藝文活動等題材都是探討的範疇。

四、甄選獎勵辦法:

經評審評定,入選的徵件將給予適當的報酬及感謝狀,並邀請提供者參加「五十年代到七十年代臺灣農村史料工作坊」。獲選的徵件將來被學者引用時,必載明提供者的姓名與資料出處。

五、時程:

1.徵件截止日期:2013年2月20日(週三)。

2.審查公佈日期:2013年3月5日(週二)。

3.工作坊舉辦日期:2013年3月23日(週六)。

六、收件資料與投遞處:

◆ 參加之史料原稿正本一份。

◆ 報名表一份,格式如附表

除親自送達本中心外,相關資料請寄至「300新竹市大學路1001號交通大學綜合一館人社中心」,封面請註明村「農村史料徵件」。

七、著作權規定:

1.

2.獲獎史料所有權歸提供者所有,但為增加學術推廣,其著作財產權歸雙方所有,本中心並保有無償利用獲選史料以任何方式(數位元化、光碟、有聲出版)推廣、保存,及於文宣(如公佈上網、書報雜誌等形式)之轉載授權之權利,作者不另支酬。

有意提供資料者,請逕至相關網址下載徵件報名表

系統號:

A-000376

【系列演講】2012年秋季臺灣大學全球變遷中心《水與社會研究》系列演講

【系列演講】第九屆中華貨殖論壇

標題:

【系列演講】第九屆中華貨殖論壇

時間:

2013年1至4月,共3場

地點:

香港中央圖書館地下演講廳(香港銅鑼灣高士威道 66 號)

主辦單位:

香港中文大學歷史系、香港中文大學比較及公眾歷史研究中心、康樂及文化事務署香港公共圖書館

聯絡人:

Tel: (852) 3943-7119

內容簡介:

2013年1月24日(週四)

19:00-20:30

主講人:邱澎生(香港中文大學歷史系教授)

講題:中國的商業習慣與法律傳統:從十八世紀說起

主持人:卜永堅(香港中文大學歷史系助理教授)

※本演講以國語進行

1月29日(週二)

19:00-20:30

主講人:蘇基朗(香港科技大學人文學部主任及講座教授)

講題:有法無天?20世紀初中國商業法律文化的天演化及多重性格

主持人:科大衛(David Faure,香港中文大學比較及公眾歷史研究中心主任)

※本演講以粵語進行

4月5日(週五)

19:00-20:30

主講人:王國斌(R. Bin WONG,洛杉磯加利福尼亞大學亞洲研究所主任及歷史系教授)

講題:A World History Perspective on Late 19th-Century Chinese Self-Strengthening

主持人:熊秉真(香港中文大學人文學科研究所所長)

※本演講以英語進行

有意參加本系列講座者,可撥打聯絡電話或至相關網址處線上報名。

系統號:

A-000365

【展覽】商王武丁與后婦好——殷商盛世文化藝術特展

標題:

【展覽】商王武丁與后婦好——殷商盛世文化藝術特展

時間:

2012年10月19日至2013年2月19日

地點:

故宮博物院圖書文獻大樓一樓(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021;E-mail: service@npm.gov.tw

內容簡介:

武丁與婦好是中國歷史上的絕世佳偶。但他們之間的故事,卻在三千年後的二十世紀才為人知曉。

武丁是商朝(約西元前一六〇〇至一〇四六年)第二十三代商王,約生活於西元前一二〇〇年前後。據文獻記載,武丁的叔父盤庚將國都遷至殷(今日河南安陽),後又經小辛、小乙兩代商王,才傳位於武丁。他在位五十九年,思民所苦,禮賢下士,振興了商王朝;後人追諡他為殷高宗,並給予中興之主的歷史評價。史籍中的武丁具有符合儒家思想的聖君形象,但上古時代的故事一向信疑相參,直到考古發掘將商代盛世重現於世。

一九二八年起,中央研究院歷史語言研究所在殷都故地河南安陽小屯及侯家莊一帶,展開大規模考古發掘,商代王陵和宮殿宗廟基址的出土,證實了商王朝的存在;位於侯家莊西北岡王陵區的1001大墓,更被推測為武丁陵墓。一九三六年六月又發現一座甲骨坑(編號YH127),出土一萬七千多片龜甲、獸骨,其上刻載大量文字,多是武丁命人卜問祭祀、戰爭,甚至日常生活大小事的卜辭或記事。內容不但可與漢代≪史記•殷本紀≫中的商王世系相對應,也成為認識商王武丁的豐富資料庫。通過這些甲骨文,得見武丁所在社會的宗教、政治、生活及世界觀;也認識到武丁在商代巫覡世界中如何作為「群巫之長」。這些甲骨文使殷商成為中國信史的開端,其所展現成熟的文字系統,更見證了漢字的淵遠流長。

婦好是商王武丁諸后之一,未見於史書記載,但記錄婦好事跡的甲骨,在清末已有所聞。甲骨文中,婦好既生養子女,主持祭祀,且能征善戰。一九七六年,中國社會科學院考古研究所於殷墟小屯宮殿基址區內,發現了這位傳奇女子未經盜擾的墓葬。墓內豐富的隨葬品,具體呈現婦好的權勢、地位、人際關係和時代風貌。大量造型獨具的骨、玉及青銅器,皆成為定義武丁時代科技、工藝與藝術發展的重要指標。

此次展覽匯聚了中央研究院歷史語言研究所及中國社會科學院考古研究所發掘出土的殷墟文物菁華,以及河南博物院的珍貴銅器典藏。並得加拿大皇家安大略博物館與蘇格蘭國家博物館慨借二件珍貴甲骨。在甲骨文字的引導下,本展通過五個單元娓娓敘述武丁與婦好的故事、殷商盛世的壯闊,並展現漢字富沛的生命力!

展覽期間:2012年10月19日~2013年2月19日(全年無休),春節期間,除夕提前於16:00閉館,初一、初二正常開放

開放時間:每日9:00~17:00 (16:30停止售票與入場) 除夕提前於15:30停止售票

系統號:

A-000300

【展覽】鋪殿花之美——宋趙昌歲朝圖

標題:

【展覽】鋪殿花之美——宋趙昌歲朝圖

時間:

2013年1月1日至3月25日

地點:

國立故宮博物院208陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: +886-(2)-28812021

內容簡介:

宋代畫家趙昌(約西元十世紀末至十一世紀初)的〈歲朝圖〉在院藏作品中獨樹一幟,構圖壓縮景深,採層層往上堆疊的方式,坡石和繁密交錯的花木佈滿整個畫面,將自然生態轉化成圖案式的趣味,富裝飾性。北宋郭若虛《圖畫見聞志》有「鋪殿花」式繪畫的記載:「江南徐熙輩,有於雙縑幅素上畫叢豔疊石,傍出藥苗,雜以禽鳥蜂蟬之妙,乃是供李主宮中掛設之具,謂之鋪殿花。次曰裝堂花,意在位置端莊,駢羅整肅,多不取生意自然之態,故觀者往往不甚采鑒。」此幅與記載相吻合,成為代表「鋪殿花」之作。此外通幅加填石青底色,增添畫面的富麗氛圍。院藏另有一幅傳為五代南唐徐熙(約活動於十世紀初)的〈玉堂富貴〉,也屬同樣風格。

「鋪殿花」式的作品,既為裝飾華麗的宮院而作,除圖案式的構圖外,工細的筆墨和豐富的色彩也不可少。〈歲朝圖〉採用先鉤輪廓線,再填染色彩的雙鉤填彩方式畫成,用筆雖然細緻,但也帶著些疏放的筆趣,運筆自然流暢。加上胭脂、硃砂、白粉、石綠、石青等明麗的色彩,使得富麗堂皇的畫面更形出色。

上方詩塘清高宗乾隆皇帝(一七一一至一七九九)的題跋,提及作品的空間安排和花木枝幹的裁切有不適當之處,可能因破損遭切割所致,故原作的尺寸應較大幅,甚至為通屏之一,也未可知。從本幅的筆墨風格來看,較接近明代宮廷畫家的面貌。此畫雖非趙昌原作,卻充分反映出「鋪殿花」式作品耀眼的美感。

本展覽開放時間等細節,將於正式開展後公布於官網。

系統號:

A-000333

【展覽】土理土器:臺灣史前陶容器特展

標題:

【展覽】土理土器:臺灣史前陶容器特展

時間:

2012年12月14日至2013年4月28日

地點:

國立臺灣史前文化博物館第四特展室(臺東市博物館路1號)

主辦單位:

國立臺灣史前文化博物館

聯絡人:

Tel: 089-381166

內容簡介:

相較於玉、石等器物,陶器的「物質價值」並不高,卻是史前時代人類社會(1)最重要:史前時代人類社會最重要的生活用品,(2)最普遍:史前遺址上最普遍,(3)最大量:史前遺址上出土數量最多,(4)最多研究:世界新石器時代文化中,被研究最多的考古遺物。

然而陶器質鬆易碎,出土多為殘片,以致於在研究或展示上,都僅能以推論或虛擬的方式來呈現其內涵。因此,更突顯完整史前陶容器的珍貴。

本特展試圖從功能分類著手,說明臺灣史前人類使用陶容器的兩項主要行為,包括日常生活以及儀式使用,並加入風格演變以貼近史前人類的美感經驗。不同於以往學者所慣用之類型學與文化層序等知識架構。而主標題「土理土器」說明策展團隊強調紋理、器型,除因器型與紋飾是考古學上對陶容器最基礎的分類法則,也是向觀眾說明考古學知識如何被研究者所建構。

本特展所展示經修復完整的臺灣史前陶容器,主要出土於臺灣東部及西南平原。透過完整器型,窺探史前人類的生活、工藝與美學,引領觀眾的目光正視這一項看似「土土的」,卻在考古學研究上絕對重要的器物──陶容器。

本展覽開放時間:9:00-17:00,每週一休館

系統號:

A-000343

【展覽】小學之道——從漢簡看漢代識字教育

標題:

【展覽】小學之道——從漢簡看漢代識字教育

時間:

2012年10月27日開始

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館二樓居延漢簡區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所

聯絡人:

Tel: 02-2652-3180;E-mail: museum@asihp.net

內容簡介:

漢代的識字教育被稱為「小學」,進階教育則為「大學」。東漢崔寔《四民月令》說:正月、八月時,「命幼童入小學,學書篇章」,所謂的「篇章」,是指識字書《蒼頡》、《急就》。除此之外,學童也要學計數的九九術、計算時日干支的六甲等等。其中識字是最重要的課程,識字書歷兩漢,不斷增補修改,「小學」可以說是字書的統稱。

在敦煌、居延漢簡中有很多練習抄寫《蒼頡》、《急就》、九九、六甲的殘簡,也發現了一支頗為完整的毛筆,證明兩漢中期至東漢明帝以前的邊塞士卒曾利用守邊的機會,接受初級的教育。

本展覽挑選居延出土,以隸書、草書、篆書練習書寫的《蒼頡》、《急就》、六甲干支和九九簡、牘和觚為主,另精選若干書跡優美的簡牘,以饗書法愛好者。

開館時間:每週三、週六 09:30-16:30。(逢國定假日及選舉日不開放)

系統號:

A-000391

【展覽】通嚏輕揚——鼻煙壺文化特展

標題:

【展覽】通嚏輕揚——鼻煙壺文化特展

時間:

2012年7月25日至2013年6月20日

地點:

國立故宮博物院303陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

鼻煙源自南美洲印第安部落,是將上等煙葉磨成細粉,加入花卉等香料,經發酵後密封陳化而成。不同於卷煙需點火燃燒,鼻煙是將粉末直接吸入鼻中,略帶刺激具嗆鼻與特殊香氣,有通嚏之功效。

十六世紀,具有療效之珍貴鼻煙傳入歐洲,迅速地為皇室、貴族、教會等統治階層接受;到了十七世紀,除了藥用功能外,吸聞鼻煙成為高尚的社交活動,法王路易十四時,形成一股時尚風潮,席捲整個歐洲。在此風潮下,用來儲存鼻煙的鼻煙盒,如同珠寶首飾,成為表徵身分地位及財富的奢侈裝飾,結合各種珍貴材質、技藝,具體呈現精緻奢華的歐洲時尚。

十七世紀後半葉,西方鼻煙潮流進入中國,「通嚏輕揚」的鼻煙及裝飾華麗的鼻煙盒作為外交禮品,藉由歐洲傳教士、使節及商賈進入清宮,受到清代皇帝喜愛。吸聞鼻煙成為新潮流。因氣候、習慣等因素,歐洲鼻煙盒在中國並不適用,僅成為收藏的珍玩。在康熙時,內府開始製作小口、廣腹附蓋匙之鼻煙壺,易攜帶且氣味不洩,成為清廷盛裝鼻煙的新容器。縱觀康熙、雍正、乾隆三朝,將西方畫琺瑯、玻璃製造技術及各類紋飾巧妙融合,創製獨具特色的鼻煙壺。

乾隆朝之後,製作小巧精緻的鼻煙壺已蔚為風潮,將各類工藝展現於方寸之間,於材質、造型及技法皆極盡巧思。同時,鼻煙及鼻煙壺也成為清代社交活動不可少之物,無論家中陳設、或作為賞賜,或裝飾佩帶,乃至如煙漏、煙碟等小器具,皆成為彰顯身分地位及品味的象徵。此外,融合中西的中國鼻煙盒,及專為迎合中國皇室品味而作的鼻煙壺,則在器物材質製作上各自回應了鼻煙潮流。

展覽分成「西潮──歐洲鼻煙盒」、「新潮──清廷創製鼻煙壺」、「風潮──競相爭艷」、「迴瀾──品味交流」等四單元,展出院藏各類鼻煙盒、鼻煙壺及相關器具,呈現清代在歐洲鼻煙潮流下,所發展出特有的鼻煙壺文化,同時欣賞集中西工藝大成的鼻煙容器之美。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-000392

【展覽】獅子鄉大龜文古文物返鄉特展

標題:

【展覽】獅子鄉大龜文古文物返鄉特展

時間:

2012年10月5日至2013年3月30日

地點:

獅子鄉文物陳列館(屏東縣楓林村二巷28-1號)

主辦單位:

國立臺灣博物館、行政院原住民族文化園區管理局、屏東縣獅子鄉公所、獅子鄉文物陳列館

聯絡人:

Tel: (08)877-1129#89

內容簡介:

精選臺博館典藏之28件排灣族大龜文社古文物首次返回屏東縣獅子鄉文物陳列館展出,其中「牡丹社事件蕃社歸順保護旗」為1874年清末「牡丹社事件」,日軍進攻牡丹社時,沿路發給對日軍友好原住民部落的「保護旗」。當時,中心崙南社(大龜文社分支)頭目為了保護疆土及各部落生命,被迫接受此旗以免成為日軍攻擊的對象。1913年原旗擁有者之孫將文物捐贈予博物館,2010年公告指定為「重要古物」,此次為該旗於近百年後首度再回到原鄉,亦為第一次出館展覽,意義重大。鄉中耆老表示,該旗雖勾起傷痛的回憶,但幾經思量,依然決定將此旗迎回當年歷史的現場,希望藉由該展提醒、也告訴族人祖先殖民傷痛的歷史,「與其遺忘,我們願意接受也願意面對這個史實」。

本展覽開放時間為週一至週六上午9時至下午5時(週日、國定假日、每月15日清潔日休館),可提供預約導覽。民眾如欲查詢展覽暨各項活動詳情,可至該館官網http://www.pthg.gov.tw/TownSzt或電洽(08)877-1129分機89查詢。

系統號:

A-000393

【展覽】說教有理--善書寶卷典藏特展

標題:

【展覽】說教有理--善書寶卷典藏特展

時間:

2012年7月31日至2013年3月3日

地點:

世界宗教博物館六樓特展區I(新北市永和區中山路一段236號7樓)

主辦單位:

世界宗教博物館

聯絡人:

世界宗教博物館,Tel: (02)8231-6699

內容簡介:

善書是就勸善書,簡言之,善書教人行善去惡,目的是鼓勵讀者承認而且努力地修改個人自己道德方面的缺點,同時盡力為善。只要人們遵循書中的訓誡,努力實踐善行,就能得到上天諸神的獎賞,反之則會受到懲罰。這個基於因果報應或感應陰騭的信念,就是善書道德觀念的基礎,也是深植於中國傳統裡的處世之道。以「勸善」為目的,已然超越了個別宗教教義的藩籬,內容與文體多通俗易懂且親近常民生活,透過贈閱、宣講等流通管道,廣泛流傳於臺灣民間,影響明清以來人們的信仰與行為。

世界宗教博物館館藏的民間善書,大約一千四百多冊,種類繁多,概分為善書、寶卷與民間宗教文獻三類,以流傳在臺灣地區,介於清至民國時期的版本最多。寶卷是一特殊的善書種類,原為佛教宣講文本,至明清時期,內容增添道德勸化與文學性,使寶卷除了民間宗教奉持的教義與教主修悟的體驗歷程之外,尚有勸人為善與文學故事的特質。2010至2011年進行的博物館數位典藏計畫中,將四百餘冊與宗教相關的善書進行全文數位化與整理,特展以此數位化善書為基礎,再以「勸善」思想作為核心,精選出兼具宗教意涵與勸善思想的善書展件。展區依照著作方式與內容特色,概分為善書、鸞書與寶卷三個主題展區,第四展區則介紹印書局松雲軒,展示其出品之善書,並概略介紹雕版印刷的工藝與書冊之美。

題名「說教有理」,來自對於傳統人生智慧的敬畏。《說文解字》:「善,吉也」,吉是美好的意思,這世上若真缺少了傳達善良美好觀念的事物,會是如何的景象?「教」是老祖宗的人生道理,是勸人為善的苦心,同時,也表達了善與民間諸多宗教信仰的關連性。宗博館以此珍貴典藏,展出裝載善心意念的書冊,雖然陳舊泛黃,卻是值得一談再談的道理與智慧,亦期望您透過互動參與的展覽設計,發現些許舊有深埋的善念種子,並加以灌溉。

※本展覽開放時間為每週二至週日10:00至17:00(週一休館)。

系統號:

A-000394

【展覽】金成旭映——清雍正琺瑯彩瓷特展

標題:

【展覽】金成旭映——清雍正琺瑯彩瓷特展

時間:

2012年12月1日至2013年10月30日

地點:

國立故宮博物院203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

琺瑯彩瓷,是指使用琺瑯彩料在瓷胎上彩繪裝飾紋樣的瓷器。在這個以雍正朝作為主題的展覽中,將從技術和裝飾紋樣兩個面向,一探琺瑯彩瓷在雍正朝的轉變與發展。

傳世琺瑯彩瓷絕大多數屬於清宮舊藏,加上器表紋樣極其精美細緻,故自紫禁城開放成為故宮博物院以來,即成為藏家鑑賞追逐的目標。坊間對於此類產品因而也出現「古月軒瓷」,由姓金名成,字旭映,或胡姓畫匠所畫的瓷器等多種說法。時至今日,檢閱相關文獻與檔案,可知幾乎傳世的所有琺瑯彩瓷自盛清後皆收藏於乾清宮中的庫房裡;不僅流傳有緒,而且甚至連同乾隆朝配製的楠木匣一起收貯,明顯地無「古月軒」典藏的史實,也無衍生的胡姓畫匠之說。

「金成」、「旭映」,是雍正朝琺瑯彩瓷上經常出現的兩枚印章。尤其是畫有紅彩花卉的作品上,一定看得到這兩枚印文。事實上,從琺瑯彩瓷產燒背景的淵源脈絡來看,康熙朝時西洋畫琺瑯器與技術傳入清宮創燒之際,必須使用原施於金屬胎的琺瑯料施塗於瓷器上。康熙時造辦處尚未能自行提煉彩料,以致許多顏色必須仰賴進口,而透過不同色料的混合才能創造出更多的顏色。在以西洋技術為前導下,一類以金發色的金紅彩,因在清朝前所未見,遂對清宮造成極大的衝擊;康熙和雍正兩位皇帝持續不懈地試驗,冀望能開創出屬於清朝本土的紅色彩料。

雍正六年(1728)怡親王允祥在造辦處主持彩料提煉計畫,最後成功地提煉出十八種顏色,為雍正琺瑯彩瓷的產燒取得突破性的成果。但其中並未包含紅色顏料,致使雍正皇帝和怡親王仍然必須持續督促研發工作的進行。不過透過現在的顯微觀測,卻發現雍正朝其實已能掌握源自西洋以金發色的技術。此一傳承自康熙朝,從廣東一路到清宮,乃至拓展至景德鎮的金紅彩,其成就足以和古今中外相互輝映,應是此一展覽給予「金成」、「旭映」的詮釋。

同樣地,在裝飾紋樣上,由於雍正皇帝倡導「內廷恭造式樣」,親自發出「秀雅」、「細緻」的要求,也指定唐岱、戴恆、賀金昆、湯振基和郎世寧等院畫家為畫琺瑯器製作稿樣。影響所及,無論是滿飾紋樣或裝飾有詩、書、畫、印四種元素的組群,無不美輪美奐。

環顧海內外,國立故宮博物院收藏之雍正琺瑯彩瓷,無論質地和數量,均堪稱世界之冠。藉此展覽的推出,期待觀眾能與策展人一起透過實物檢證文獻記載,以更進一步認識雍正朝的琺瑯彩瓷。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-000252

【展覽】特別展「書聖‧王羲之」

標題:

【展覽】特別展「書聖‧王羲之」

時間:

2013年1月22日至3月3日

地點:

東京国立博物館平成館本館特別5室(東京都臺東区上野公園13-9)

主辦單位:

東京国立博物館、毎日新聞社、 NHK、 NHKプロモーション

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600(ハローダイヤル)

內容簡介:

中国4世紀の東晋(とうしん)時代に活躍した王羲之(おうぎし)(303〜361、異説あり)は、従来の書法を飛躍的に高めました。生前から高い評価を得ていた王羲之の書は、没後も歴代の皇帝に愛好され、王羲之信仰とでも言うべき状況を形成します。

王羲之の神格化に拍車をかけたのは、唐の太宗(たいそう)皇帝でした。太宗は全国に散在する王羲之の書を収集し、宮中に秘蔵するとともに、精巧な複製を作らせ臣下に下賜して、王羲之の書を賞揚したのです。

しかし、王羲之の最高傑作である蘭亭序(らんていじょ)は、太宗が眠る昭陵(しょうりょう)に副葬されたため、後世の人々が見ることは出来なくなりました。その他の王羲之の書も戦乱などで失われ、現在、王羲之の真蹟は一つも残されていません。そのため、宮廷で作られた精巧な複製は、王羲之の字姿を類推するうえで、もっとも信頼の置ける資料となります。

この展覧会では、内外に収蔵される王羲之の名品や歴代の優品を通して、王羲之が歴史的に果たした役割を再検証いたします。

※会期中、作品の一部に展示替えがあります。

休館日:月曜日

※ただし2月11日(月・祝)開館。翌12日(火)は休館

開場時間:9:30-17:00

※入館は閉館の30分前まで

※3月1日(金)は午後8時まで

系統號:

A-000335

【展覽】Out of Character: Decoding Chinese Calligraphy

標題:

【展覽】Out of Character: Decoding Chinese Calligraphy

時間:

2012年10月5日至2013年1月13日

地點:

Asian Art Museum(200 Larkin St. San Francisco, CA 94102, U.S.A.)

主辦單位:

(美國)Asian Art Museum

聯絡人:

Tel: 415.581.3500;E-mail: pr@asianart.org

內容簡介:

This exhibition decodes the secrets behind China’s most revered art form. With masterpieces on view for the first time in the West and works from modern and contemporary artists, Out of Character is a bold and unprecedented presentation of Chinese calligraphy.

中文簡介

來感受一下動人的書法。充滿突破性的《灋跡:觀遠山莊珍藏與徐冰新作展》將重點展出世界聞名的書法家的作品及國際級當代藝術家徐冰的新作品。40件書法作品中包括15件出自趙孟頫,文徵明,董其昌等大師手筆的珍品。《灋跡:觀遠山莊珍藏與徐冰新作展》是十二年以來在美國首次舉行的大型書法展覽,其中有不少作品更是首次公開展出。

本展覽展品及參觀資訊請參見官網(http://www.asianart.org/calligraphy/)

系統號:

A-000270

【展覽】Chinese Gardens: Pavilions, Studios, Retreats

標題:

【展覽】Chinese Gardens: Pavilions, Studios, Retreats

時間:

2012年8月18日至2013年1月6日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries 210-216(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

This exhibition explores the rich interactions between pictorial and garden arts in China across more than one thousand years. In the densely populated urban centers of China, enclosed gardens have long been an integral part of residential and palace architecture, serving as an extension of the living quarters. The preferred site for hosting literary gatherings, theatrical performances, and imaginary outings, gardens were often designed according to the same compositional principles used in painting; likewise, as idealized landscapes, they frequently drew inspiration from literary themes first envisioned by painters. Artists were called upon not only to design gardens but also, as gardens came to be identified with the tastes and personalities of their residents, to create idealized paintings of gardens that served as symbolic portraits reflective of the character of the owner.

This exhibition features more than sixty paintings as well as ceramics, carved bamboo, lacquerware, metalwork, textiles, and even several contemporary photographs, all drawn from the Metropolitan Museum’s permanent collections, that illustrate how garden imagery has remained an abiding source of artistic inspiration and invention.

系統號:

A-000271

【展覽】Buddhism along the Silk Road: 5th–8th Century

標題:

【展覽】Buddhism along the Silk Road: 5th–8th Century

時間:

2012年6月2日至2013年2月10日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries251(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

Drawing together objects from India, Pakistan, Afghanistan and the western reaches of Central Asia—regions connected in the sixth century A.D. through trade, military conquest, and the diffusion of Buddhism—the exhibition illuminates a remarkable moment of artistic exchange. At the roots of this transnational connection is the empire established the end of the fifth century by the Huns (Hunas or Hephthalites) that extended from Afghanistan to the northern plains of India. Although this political system soon disintegrated into chaos, over the next century trade routes connecting India to the western reaches of the Central Asian Silk Road continued to link these distant communities, facilitating ideological exchange and financing the production of Buddhist imagery of great artistic sophistication.

By the fifth century, Buddhism had been thriving in Gandhara and the Swat Valley (northern Pakistan) for six hundred years, financed by the extensive trade that flowed through the Khyber and Karakorum passes. Trade with the Mediterranean began with an overland route established by Alexander the Great in the fourth century B.C. By 50 B.C. maritime routes allowed merchants to sail down the Red Sea and to take advantage of monsoon winds to cross the Arabian Sea and reach ports along the west coast of India. Trade goods were transported along the Indus River up to Gandhara and then to China via routes passing through Afghanistan or over high Himalayan passes and then through Central Asia.

Between 450 and 520 this trade pattern was disrupted by an invasion of nomadic people from the Central Asian Steppes. They swept through Afghanistan, Gandhara, the Swat Valley, and Kashmir, eventually reaching the plains of north India. The invaders probably comprised several Hun groups known by various names—notably the Hephthalites in Gandhara and the Hunas in India. They ruled briefly in Gandhara and Kashmir and fought battles in north India that destabilized the Gupta Empire. Of great significance, these invasions brought north India in contact with Kashmir, Gandhara, and, ultimately, Afghanistan. As a consequence, the Gupta artistic style of north India pervaded the Buddhist art of Kashmir and the Swat Valley, reaching as far as Afghanistan.

These invasions also appear to have forced Gandharan monks into Afghanistan and western Central Asia, and a corresponding taste for Gandharan classical forms became important at Buddhist centers in these areas. In Central Asia, prosperous Buddhist complexes were established at oases and urban centers that served as way stations for traders crossing the vast deserts. This exhibition focuses on the western regions of Central Asia in the Tarim basin—sites such as Kizil, Turfan, and Khotan—where contact with Afghanistan and, by extension, Gandhara and ultimately north India is evident. The sites around Khotan are especially interesting, as they sit at the mouth of a pass that crossed the high Himalayas to reach Gandhara and the Swat Valley.

The trade systems extending down into India and overland as far as Iran and Iraq affected the lives of nomadic peoples living in the vast expanse of Central Asia. Elite goods such as textiles provide a glimpse into the nature of this trade, and prestige items such as gold ornaments give us a sense of the tastes of these prosperous nomadic communities. These nomads are often overlooked, as they did not build cities or temples, but they were both wealthy and militarily powerful and played an important role in the artistic development of the Central Asian community.

系統號:

A-000272

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carving

標題:

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carving

時間:

2012年6月16日至2013年1月6日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries220–221(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

Stone carving is one of the oldest arts in China, its beginnings dating back to remote antiquity. Although jade, the mineral nephrite, was held in the highest esteem, all stones that could achieve a luster after polishing, be it agate, turquoise, malachite, chalcedony, quartz, jasper, or lapis lazuli, were also appreciated. Stone carving experienced an efflorescence during the Qing dynasty (1644–1911), when an abundant supply of raw materials, exceptionally accomplished craftsmen, and, in particular, keen imperial patronage contributed to the creation of numerous superb works.

The stone carvings of the Qing period can be grouped in three categories: personal adornments such as rings, bracelets, and pendants; articles for daily use (mainly in the scholar’s studio) such as brush holders, water pots, and seals; and display pieces such as copies of antiques, miniature mountains, and animal and human figures, the latter being the largest of the group. The carvings can also be classified by their decorative style: archaic or classical, meaning their shapes were derived from ancient ritual vessels; "Western," which bore the influence of contemporary Mughal art from northern India; and new or modern, meaning novel shapes and designs created during the Qing dynasty.

A common decorative theme, especially among works of the new style, was the use of rebuses, which are symbols associated with auspicious meanings, to convey wishes for prosperity, longevity, good fortune, perpetuation of a family line, or academic success. The tradition began early but remained largely in the popular culture until the sixteenth and seventeenth centuries, when significant social changes and increased imperial patronage helped elevate the rebus to the high art of the court.

系統號:

A-000273