標題

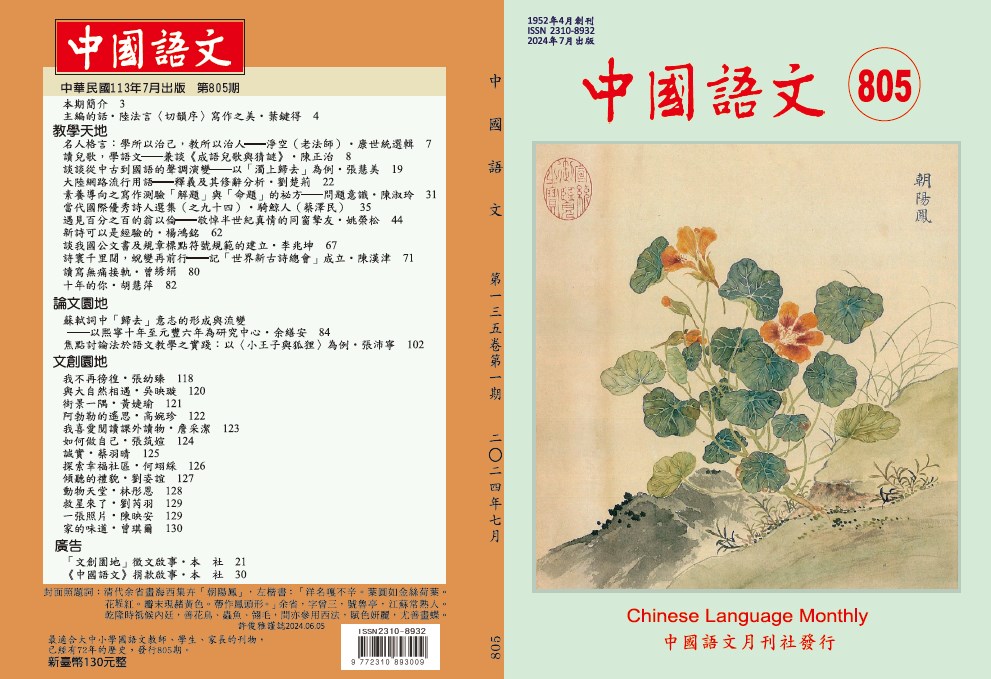

- 《中國語文》月刊第805期

- 清華中文學報第31期

- 清華學報第54卷第2期

- 鵝湖月刊總號588期

- 鵝湖月刊總號588期(六四35周年紀念特刊)

- 漢學研究通訊第43卷第2期

- 國立政治大學歷史學報第61期

- 人文及社會科學集刊36卷第1期

- 師大學報第69卷1期

- 近代中國婦女史研究第42期

- 中央研究院近代史研究所集刊第122期

- 華夏再造與多元轉型:明史

- 望鄉詩者:張錯的跨文化詩學與離散書寫

- 首崇滿洲的多民族帝國:清史

- 中國的未來,會走向民主還是獨裁?來自法國學者的觀察視角

- 王的莊稼:從農業發展到中國第一個王朝的政治生態學

- 智人登陸日本:重現三萬年前海洋航程計畫

- 漢字思維與跨文化哲學:方法的反省

- 現象學與儒學

- 實用與娛樂、奢侈與消費:臺灣百貨公司文化的流變

- 與中國共舞:美中關係五十年

- 時光與想像:電影.文學.敘事

- 奔赴:半個多世紀在美國

- 走向公開:近現代中國的文物論述、保存與展示

- 美術贊助者與臺灣美術

- 中國原生性文學史理論重構

- 日治時期台灣民間文學觀念與工作之研究

- 什麼是思想史

- 駭浪中的橋梁——近世旅日華裔文化人書畫圖錄

- 咱的臺灣史:詩文中康熙時的島嶼群像

- 茶鄉茶香—從臺灣到蒙古西藏

- 漢字王國:從打字機鍵盤、拼音系統到電腦輸入法的問世,讓漢字走向現代的百年語言革命

- 追尋岡村俊昭:熱血記者的台日百年棒球超級任務

- 明治、大正時期《詩經》學諸面向

- 儒學的當代性:生態、政治、文化

- 馬若瑟文學集箋注

- 汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶

- 臺灣史論集一:山、海、平原的歷史

- 挑戰與新生——中央研究院歷史語言研究所九十五周年所慶論文集

- 道教的多重宇宙

- 西漢官吏的選任與遷轉

- 華人靈魂料理——流傳全球的客家食譜

- 華人靈魂料理——客家飲食的寰宇分佈

- 弄潮:劇場文化、記憶與產業變遷國際學術研討會論文集

- 神嶽蒼潤:十四世紀南方道教的山林隱逸、修練技藝與山水藝術

- 繆斯胎骨:臺灣現代詩手稿學

- 學問僧的生命書寫:印順法師與聖嚴法師自傳之研究

- 中國古代政治制度史札記:政體類型.政治文化.技術原理

- 從宋明理學到當代新儒家

- 近代企業的商道、商術與商法:東京金港堂與上海商務印書館雜識(1875–1930)

- 「台湾菜」の文化史:国民料理の創造と変遷

- 南方熊楠と岡本太郎 知の極北を超えて

- 日本統治下の台湾:開発・植民地主義・主体性

- 広東語の世界 香港、華南が育んだグローバル中国語

- 日本統治期——台湾の経済、産業発展再考

- 音盤を通してみる声の近代——日本、上海、朝鮮、台湾

- 土楼——円い空の下で暮らす福建客家の民族誌

- China in Seven Banquets: A Flavourful History

- Images of War: The Cultural Construction of Qing Martial Prowess

- From Rome to Beijing: Sacred Spaces in Dialogue

- The Dynamic Spread of Buddhist Print Culture: Mapping Buddhist Book Roads in China and Its Neighbors

- China's Camel Country: Livestock and Nation-Building at a Pastoral Frontier

- Sino-Muslims, Networking, and Identity in Late Imperial China: Longstanding Natives and Dispersed Minorities

- Losing Hearts and Minds: Race, War, and Empire in Singapore and Malaya, 1915–1960

- Making Mao's Steelworks: Industrial Manchuria and the Transnational Origins of Chinese Socialism

- Form Follows Fever: Malaria and the Construction of Hong Kong, 1841–1849

- Smoke and Ashes: Opium's Hidden Histories

《中國語文》月刊第805期

標題:

《中國語文》月刊第805期

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:《中國語文》月刊社

作者:

許俊雅、葉鍵得、康世統、陳正治、劉楚荊、姚榮松、胡慧萍、余繕安、張沛寧等

內容簡介:

《中國語文》第805期簡介

主編的話‧陸法言〈切韻序〉寫作之美/葉鍵得

教學天地

名人格言:學所以治己,教所以治人──淨空(老法師)/康世統選輯

讀兒歌,學語文──兼談《成語兒歌與猜謎》/陳正治

談談從中古到國語的聲調演變──以「濁上歸去」為例/張慧美

大陸網路流行用語──釋義及其修辭分析/劉楚荊

素養導向之寫作測驗「解題」與「命題」的祕方—問題意識/陳淑玲

當代國際優秀詩人選集(之九十四)/騎鯨人(蔡澤民)

遇見百分之百的翁以倫──敬悼半世紀真情的同窗摯友/姚榮松

新詩可以是經驗的/楊鴻銘

談我國公文書及規章標點符號規範的建立/李兆坤

詩寰千里闊,蛻變再前行──記「世界新古詩總會」成立/陳漢津

讀寫無痛接軌/曾綉絹

十年的你/胡慧萍

論文園地

蘇軾詞中「歸去」意志的形成與流變 ──以熙寧十年至元豐六年為研究中心/余繕安

焦點討論法於語文教學之實踐:以〈小王子與狐狸〉為例/張沛寧

文創園地

我不再徬徨/張幼臻

與大自然相遇/吳映璇

街景一隅/黃婕瑜

阿勃勒的遙思/高婉珍

我喜愛閱讀課外讀物/詹采潔

如何做自己/張筑媗

誠實/蔡羽晴

探索幸福社區/何翊綵

傾聽的禮貌/劉姿誼

動物天堂/林彤恩

救星來了/劉芮羽

一張照片/陳映安

家的味道/曾琪爾

系統號:

P-025161

清華中文學報第31期

清華學報第54卷第2期

鵝湖月刊總號588期

鵝湖月刊總號588期(六四35周年紀念特刊)

漢學研究通訊第43卷第2期

標題:

漢學研究通訊第43卷第2期

時間:

2024年5月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

研究綜述(Summary of Research)

20世紀以來讖緯曆法思想研究狀況述評/田可

近年日本有關汪兆銘及其相關研究現狀評述(2000-2022)/王晟旭

近三十年來歐美西方漢學界中國旅行書寫研究現況、問題與趨勢/陳昉昊

漢學人物(Scholars of Chinese Studies)

作家之外的齊邦媛──從另一個側面看齊教授對臺灣教育文化的貢獻/黃寬重

溫柔寬厚的仁者──懷念馬森老師/林偉瑜

新書評介(Book Review)

David Baillargeon and Jeremy E. Taylor, ed., Spatial Histories of Occupation: Colonialism, Conquest and Foreign Control in Asia/林志宏

資料介紹(Introduction of Materials)

新近出版論文集彙目

會議報導(Conference Reports)

國內外學術會議

學界消息(News from Academia)

漢學研究中心

蔣經國國際學術交流基金會

臺灣漢學博士論文計畫彙目

研究機構及學校動態

系統號:

P-024930

國立政治大學歷史學報第61期

人文及社會科學集刊36卷第1期

標題:

人文及社會科學集刊36卷第1期

時間:

2024年3月

出版單位:

臺北:中央研究院人文社會科學研究中心

內容簡介:

1. 連賢明,〈序言〉

2. 曾中信、鄭輝培、陶宏麟、邱詩詠,〈放寬退學標準對大學生學業學習是福還是禍?──北部某大學校務資料之實證〉

3. 施琇涵,〈學生家庭經濟背景與大學入學管道之關係:以東海大學為例〉

4. 高衡權、劉家樺,〈2004年《性別平等教育法》對高中生選組的影響〉

5. 蘇昱璇、曾晴婉,〈大陸配偶面談政策與新移民女性之來臺組成及生活情形〉

6. 葉崇揚、林佐穎、呂建德,〈臺灣全民健康保險支持度的微觀經驗檢證〉

7. 林倩如,〈從累積的社會結構理論看臺灣勞動政策的制定與施行:以《大量解僱勞工保護法》為例〉

系統號:

P-024981

師大學報第69卷1期

近代中國婦女史研究第42期

中央研究院近代史研究所集刊第122期

華夏再造與多元轉型:明史

標題:

華夏再造與多元轉型:明史

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

徐泓 編

內容簡介:

總序

導言 告別惡評──明代的歷史地位/徐泓

第一章 大明一統──元末革命與明太祖起兵及大明皇朝的創建/徐泓

第二章 創業維艱──明太祖的治國方略與大明的立國宏規(上)/徐泓

第三章 創業維艱──明太祖的治國方略 與大明的立國宏規(下)/徐泓

第四章 基調與變奏──洪武體制的持續調整/王鴻泰、邱澎生

第五章 守成不易──明代中期的政治格局與社會變遷/邱仲麟、唐立宗

第六章 東邊晴來西邊雨──危機時代的新變革/邱仲麟、唐立宗

第七章 夕陽無限好?──早期全球化下的晚明社會文化結構轉型/邱澎生、王鴻泰

第八章 帝國的末日──明末清初的紊亂與掙扎/巫仁恕

參考書目

系統號:

P-024963

望鄉詩者:張錯的跨文化詩學與離散書寫

標題:

望鄉詩者:張錯的跨文化詩學與離散書寫

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:書林出版

作者:

蕭義玲 著

內容簡介:

【序言】 離散詩學/李有成

【前言】 當所有離散的俱皆歸來

輯一

【第一章】 離散書寫、臺灣經驗與抒情歷程

張錯詩文創作的問題意識與詮釋架構

【第二章】 一個詩風轉折的歷史性時刻

張錯八○年代前期的詩學建構與詩藝探索

【第三章】 所有的飄泊都將是歸來

張錯八○年代中期以降詩作的「以情觀物」與土地經驗

【第四章】 流浪者的家鄉在更遠的流浪

張錯九○年代以降詩文的滄桑、孤獨與探索

【第五章】 朝向生命寂靜山巔

張錯二十一世紀以降詩文的自然、生命與歷史

【第六章】 發現歷史/自我的最大可能全貌

張錯後期詩文的詠物與歸家

輯二

一個乾淨明亮的地方

讀張錯《詩人託夢》

緣滅後離去那麼決絕

讀張錯《緣起時枕邊細語溫存:誦讀葛綠珂》

一個孤獨的晚上,有人想起里爾克

讀張錯譯評《里爾克──杜英諾哀歌》

徵引文獻

附錄

【附錄一】 文武兼修,道藝並進:張錯訪談錄/單德興

【附錄二】 張錯著作一覽表

【附錄三】 張錯及其作品──研究、評論與報導資料彙編/黃健富

系統號:

P-024964

首崇滿洲的多民族帝國:清史

中國的未來,會走向民主還是獨裁?來自法國學者的觀察視角

標題:

中國的未來,會走向民主還是獨裁?來自法國學者的觀察視角

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

Jean-Pierre Cabestan 著

內容簡介:

中文版新序

前言

第一章 中國目前的政治制度:強大而持久的威權平衡

中國的黨國體制:一個制度性的悖論/蘇聯政權垮臺的教訓/習近平的反腐運動/對中國社會的控制以及對異見人士的壓制/一個被黨控制的軍隊系統/結論

第二章 官僚體制的傳統和蘇聯模式

政權的延續性/帝制與中共制度的根本分別/民國時期的繼承與決裂/結論

第三章 脆弱且畸形的民主文化

中國人在想什麽?/高效率且現代的政治宣傳和監控體系/遠離政治的中國社會/變革的因素/結論

第四章 萌芽中的公民社會和黨國體制監管的進一步收緊

中國公民社會實質性的突飛猛進/網際網路能夠帶領中國「走向民主」嗎?/關注衝突事件的治理機制/司法改革的重啟與司法獨立的嘗試/宗教復興及政策變化/共產黨仍然頗具吸引力/「社會信用」和社會管治/民族主義/被邊緣化的弱勢少數民族/結論

第五章 菁英階層在未來中國政治體制改革中的重要性

共產黨的政治菁英/經濟菁英/知識菁英/「反菁英」/結論

第六章 中國政治的未來:走向一個威權帝國主義的政權

經濟遲滯或經濟危機/社會危機及其政治化的風險/政治危機/國際危機/從更長遠的角度來看呢?結論:向威權主義、菁英主義、家長制、帝國式方向發展

結語 一個長期「緩刑」的政權

從長遠來看,中華人民共和國最終會走向滅亡/民主國家應該做什麼?/更警惕/更謹慎和更具選擇性/更加有抗爭性和信心

注釋

系統號:

P-024975

王的莊稼:從農業發展到中國第一個王朝的政治生態學

標題:

王的莊稼:從農業發展到中國第一個王朝的政治生態學

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:臺灣商務印書館

作者:

Brian Lander 著,蔡耀緯 譯

內容簡介:

導讀〈國家的生態邏輯〉/洪廣冀

繁體中文版作者序

卷首詩.載芟

紀年總表

周代年表

緒論

第一章 政治權力的本質

統治者與被統治者

國家如何成長

暴力、父權制與國家強化

第二章 孕育生機——人們如何建立起自己的生態系

地理、氣候與生態

食物生產的起源,西元前八○○○至五○○○年

早期定居社會,西元前五○○○至三○○○年

複雜社會興起,西元前三○○○至一○四六年

第三章 牧民方略——中國政治組織的興起

東亞政治權力的起源

西周

春秋時代

戰國時代

第四章 雄踞西方——秦國到秦朝的興盛史

季節循環

秦的興起

秦的擴張

強國之道

秦的東遷

重建水景

第五章 守在倉廩——秦朝的政治生態學

中央政府

地方行政

賦稅制度

農地使用

人類勞力

動物飼養

木材與金屬

第六章 百代秦政——中國歷代帝國如何形塑環境

結論——人類世的國家

各章註釋

參考書目

系統號:

P-024976

智人登陸日本:重現三萬年前海洋航程計畫

標題:

智人登陸日本:重現三萬年前海洋航程計畫

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:允晨文化

作者:

海部陽介 著,李雨青 譯

內容簡介:

本項計畫主要係由日本國立科學博物館與國立臺灣史前文化博物館推動的計畫。計畫的源起,由研究日本舊石器時代考古的專家海部陽介先生所推動的一項跨國性計畫,以探索日本人的起源論為目的。海部教授歸納了日本學界對日本人是何時,以何種途徑進到日本列島的議題,大致歸類有下列三大途徑。日本出現人類的縱跡是在史前舊石器時代晚起,最後一次冰期的高峰階段進入日本,而主要路徑有(一)、約三萬八千年前的「對馬路線」(從朝鮮半島經由對馬島,自九州登陸);(二)、約二萬五千年前的「北海道路線」(從歐亞大陸北部途經庫頁島);(三)、約三萬五千年前的「沖繩路線」。

海部陽介帶領研究團隊研究,根據動物分佈、海流、以及舊石器時代人類遺跡、人骨的DNA及人類社會行為等等因素推測,三萬年出現在沖繩列島上之史前人類,有極大的可能性係經海上航海而由臺灣遷徙過去。為了推測「沖繩路線」為一合理遷徒之路徑,海部陽介教授推動了一系列海上航海實驗行動計畫。其富有冒險精神的過程與內容,均在此書之中,讀者可細細品讀。

系統號:

P-025001

漢字思維與跨文化哲學:方法的反省

標題:

漢字思維與跨文化哲學:方法的反省

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

宋灝(Mathias Obert)、范麗梅、鄧敦民、林俊臣、王華、陳弘學、林永勝、劉滄龍、曾守仁 著

內容簡介:

導言

第一編 漢字思維

中文字的視像性與書法上的「勢」/宋灝(Mathias Obert)

書法作品的詮釋學向度/林俊臣

作為思想方法的字義解釋/林永勝

從出土寫本反省經學思想研究的理據與方法/范麗梅

第二編 跨文化哲學

儒家倫理思想與美德倫理學對話的一些方法論考量/王華

跨文化對話中的臺灣莊子學/劉滄龍

概念隱喻與跨文化哲學/鄧敦民

「人情」作為正義普遍原則的可能:從Mcknight 〈法律與道德〉對「人情」的理解談起/陳弘學

從山水到宮體:再探抒情傳統論的主體問題/曾守仁

系統號:

P-025005

現象學與儒學

標題:

現象學與儒學

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

張國賢 主編

內容簡介:

前言

Rites and Rights. A Comparative Phenomenology of Confucianism and Kantianism/Günter Zöller

道德情感與倫理生活世界:儒家現象學/寧問天 (Eric S. Nelson)

技藝在現象學與儒學裡意義的比較/汪文聖

里仁為美:感通共同體的現象學構想/黃冠閔

人、生活世界與價值/楊婉儀

“On Confucian Ontology” by Hajime Tanabe/Masato Goda

舍勒與宋明儒者論一體感:一項現象學的與比較宗教學的探究/張偉

仁者愛人:傳統儒學仁論之現象學重構/林慧如

從「不忍人之心」到「不忍人之政」的可能性:以列維納斯的角度思考孟子/張國賢

和辻哲郎與洪耀勳的風土概念/志野好伸

海德格的想像力詮釋:一種在康德的表象主體與牟宗三的道德心性主體間的詮釋橋樑/林東鵬

他者的文化存有:從孔子和德希達的殖民處境所著手的比較嘗試/蔡士瑋

牟宗三與海德格論康德:以「有限性」作擂臺/楊德立

非對稱的相互性:從列維納斯與呂格爾之爭到《論語》中的 「仁禮」關係/李雨鍾

系統號:

P-025006

實用與娛樂、奢侈與消費:臺灣百貨公司文化的流變

標題:

實用與娛樂、奢侈與消費:臺灣百貨公司文化的流變

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:左岸文化

作者:

李衣雲 著

內容簡介:

作者序

前言

一、關於百貨公司研究回顧與提問

二、理論概念

三、本書的取徑與限制

第一章 近代百貨公司的興起與轉譯

一、視覺消費的誕生

二、近代西方百貨公司的誕生

三、東亞百貨公司的誕生:以上海與日本為例

四、東西方百貨公司的轉譯

小結

第二章 視覺消費與百貨公司到臺灣

一、移動的百貨公司:出張販賣

二、臺灣視覺式消費的前奏──從「看見」到「展示」

三、臺灣百貨公司的出現

小結

第三章 戰爭體制下臺灣的百貨公司

一、戰前與戰時臺灣的百貨公司

二、「戰後」的戰爭體制與百貨公司:以臺北為例

三、實用取向與特價活動

小結

第四章 追求娛樂與效用的路線

一、大型百貨公司登場

二、百貨公司的複合式空間

三、上百貨公司「作功」

小結

第五章 邁向文化品味與符號消費的百貨公司

一、文化資本的建構

二、意義貯槽的積累與符號消費

三、文化品味與空間展演

小結

結論

外生因型文化轉譯的東亞百貨公司

戰時體制下的百貨公司

上海商人轉譯下的百貨公司:關於日本元素

外生因與購買力不足的結果:折扣戰與遊樂化

白領階級的興起與新路線的百貨公司:邁向符號消費

附表一

參考文獻

系統號:

P-025010

與中國共舞:美中關係五十年

標題:

與中國共舞:美中關係五十年

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

Anne F. Thurston 主編,陳於勤 譯,陳建元 審校

內容簡介:

【第一部分 美中關係的成與敗】

第一章 與中國交流──美中關係五十年/石文安(Anne F. Thurston)

第二章 美中交流之邏輯與效能──目標、前提、衝擊/馮稼時(Thomas Finar)

第三章 對中國崛起處理不當──中國南海衝突與美中關係從策略夥伴轉變為敵/高龍江(John W. Garver)

【第二部分 思考如何看待中國】

第四章 半世紀的交流──中國研究與中國學界之角色/毛雪峰(Andrew Mertha)

第五章 美國夢與中國夢──非和平的演化/趙文詞(Richard Madsen)

第六章 美中回顧──四十年的商業關係/克雷格‧艾倫(Craig Allen)

第七章 中國經濟的觀點──我們學到了什麼?我們未能預測到什麼?/巴里‧諾頓(Barry Naughton)

【第三部分 務實的非政府民間合作】

第八章 策略調整──美國基金會、宗教團體、非政府組織在中國/瑪麗‧布朗‧布洛克(Mary Brown Bullock)

第九章 美中關係──公衛觀點/黃嚴忠(Yanzhong Huang)

第十章 思想家、建構者、象徵、間諜?──交流時代的美中教育關係/戴博(Robert Daly)

【第四部分 斷層、威脅和平、未來思考】

第十一章 美中軍事關係──從敵對到協商,也許再度敵對/傅立民(Chas W. Freeman JR.)

第十二章 中國周邊──美中關係的裂痕/傅瑞珍(Carla P. Freeman)

第十三章 美中外交關係四十餘年──現實與建議/李侃如與董雲裳(Kenneth Lieberthal and Susan Thornton)

第十四章 與中交流──悼詞與風暴的反思/藍普頓(David M. Lampton)

系統號:

P-025014

時光與想像:電影.文學.敘事

標題:

時光與想像:電影.文學.敘事

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

葉嘉詠 著

內容簡介:

代序/何杏楓

前言

▎香港的多重記憶

《叔.叔》的桑拿空間及其感官隱喻

《幻愛》七問(或自問自答)

《好好拍電影》的「參差的對照」

《殺出個黃昏》:直面「香港」的黃昏

「我們」的梅艷芳:《梅艷芳》的親情和愛情

忠於原著以外的改編:電影《第一爐香》的司徒協

不變與轉變:談《桃姐》的兩個場景

陳果《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》在香港的接受情況

▎異地的紛繁圖景

幾米繪本《星空》及其電影改編:讓星空閃爍更多耀眼的星光

《願未央》的文字與照片

《新聞守護者》(台譯:普立茲記者)的饑餓演練

《親愛的房客》中的敘事結構

《一秒鐘》怎樣說電影故事?

《她和他的戀愛花期》(台譯:花束般的戀愛)的敘述時間

跨越地域色彩的親情:《爸爸,對不起》

《偶然與想像》:「輪」的場景和名字

《911算命律師》(台譯:生命理賠師)的性別角色

《電影之神》到底有多「神」?

《午夜天鵝》的天鵝「重像」

如何邂逅愛:《邂逅愛之夏》(台譯:我的意外男伴)的構圖美學

悲情的時代:論《最好的時光》「自由夢」中的角色設置與場景細節

系統號:

P-024900

奔赴:半個多世紀在美國

標題:

奔赴:半個多世紀在美國

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

孫康宜 著

內容簡介:

1968年,24歲的孫康宜毅然赴美。曾目睹二二八事件現場、經歷白色恐怖的她,從備受心靈創傷的失語症患者,到獲選為學術殿堂的中研院院士,生命中充滿了跌宕起伏的故事。縱然總有遭逢困厄的時候,孫康宜仍勇敢前行,「即使當前看不見將來的前景,但因為所到之處皆可取,讓我們更加相信我們心中的願望也還是可以企及的」。歷經各種劫難與貴人,加上自我的積極振奮,終由深淵走向光明,自普林斯頓大學到耶魯大學,化育春風,桃李天下。

《奔赴:半個多世紀在美國》是孫康宜的回憶錄,記錄了其半生歷程,除如何面對人生困境,奮發前進,也留下學術研究、人際社交、家世考掘、日常生活等完整面向,以及與諸多學界、文壇的人物交往,諸如費正清、高友工、傅漢思、余英時、施蟄存、葉嘉瑩、張充和、白先勇、蘇珊.桑塔格、露伊絲.葛綠珂……等,皆為雪泥一痕時代鴻爪。雖題為「半個多世紀」,然而書中所聯繫的上下時間可達五代以上,允為一窺近現代的中西環境、政治演進、歴史脈絡的重要史料,並為中西學術及文化的交流,提供一個不一樣的視角。

系統號:

P-024902

走向公開:近現代中國的文物論述、保存與展示

標題:

走向公開:近現代中國的文物論述、保存與展示

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:石頭出版

作者:

王正華 著

內容簡介:

自序

導言/白謙慎

1 藝術史與文化史的交界:關於視覺文化研究

2 呈現「中國」:晚清參與1904年美國聖路易萬國博覽會之研究

引言:一個歷史事件的解讀

何謂萬國博覽會:以聖路易博覽會為主的討論

中國參展品及陳列方式

結論:誰的「中國」?什麼形象?

3 走向「公開化」:慈禧肖像的風格形式、政治運作與形象塑造

導論:1904年慈禧肖像相關議題

傳統肖像畫中的慈禧形象

《聖容賬》與慈禧照片的政治外交運用

慈禧照片的社會流動與其意義

大清國皇太后與世界:1904年慈禧油畫像在聖路易的展示

結論

4 清宮收藏,約1905-1925:國恥、文化遺產保存和展演文化

引發議論與浮上檯面:1905年至1910年的清宮收藏

是皇家珍寶、私人財產、政治資源、政府資產、還是國族遺產?

展演背景下的轉變

5 國族意識下的宋畫再發現:二十世紀初中國的藝術論述實踐

引言

宋畫作為中國藝術的代表

宋畫、民族精神與高度文明

宋元二分法與寫實(realistic)、寫意(expressive)的對立

論述形成:公共領域中的宋畫

結論

6 新印刷技術與文化遺產保存:近現代中國的珂羅版古物複印出版(約1908-1917)

引言

綜覽領域和框定議題

技術競爭:二十世紀初珂羅版印刷術及其在上海的應用

打造古物的公共空間

藝術和古物的概念與分類

視覺性(Visuality)和物質性(Materiality)

7 羅振玉的收藏與出版:「器物」、「器物學」在民國初年的成立

引言

重新評價清遺民及羅振玉

京都時期的出版事業

「可堪收藏」與「可資研究」

「器物」vs.「書畫」的二元分類架構

成立一門新學問

系統號:

P-024904

美術贊助者與臺灣美術

標題:

美術贊助者與臺灣美術

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:藝術家

作者:

林振莖 著

內容簡介:

第壹章:日治時期

一、從《灌園先生日記》看林獻堂在日治時期(1895-1945)臺灣美術運動史中的贊助者角色與貢獻

二、生存之道──黃土水與美術贊助者

三、嫁接民族運動與美術的橋──論楊肇嘉與台灣美術贊助

四、美術舞台上的燈光師──論日治時期張星建在臺灣美術中扮演的角色與貢獻

五、大稻埕美術活動的贊助者──以王井泉與山水亭為中心

第貳章:二次戰後

六、我的希望:跨越兩個時代的美術贊助者楊肇嘉

七、文化的發電機──戰後中央書局於臺灣美術發展扮演的角色與貢獻

八、藝道樂──呂雲麟與紀元畫會

九、我愛臺灣──從日治時期臺灣知識份子的文化參與談許鴻源在臺灣美術中扮演的角色與

十、文化推手──鄭順娘與臺中美術

十一、版圖擴張──論張頌仁在朱銘雕塑國際推廣過程的角色

系統號:

P-024909

中國原生性文學史理論重構

日治時期台灣民間文學觀念與工作之研究

什麼是思想史

標題:

什麼是思想史

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

陳正國 著

內容簡介:

序

第一章 「思想史」— 從詞到義

第二章 思想史的學術意涵

第三章 思想史必須先是一種歷史—西方現代史學濫觴

第四章 西方的舊思想史—文化史與精神史

第五章 英語世界的「思想史」發展

第一節 觀念史作為一種思想史

第二節 智識史作為一種思想史

第六章 史料、時代與思想史—從史基納思想史講起

第七章 史基納思想史的優點與局限

第八章 思想史的研究對象

第九章 寫作中的思想史

第十章 當前思想史的發展—跨境思想史研究

第十一章 從跨境思想史到比較思想史

第十二章 結論

系統號:

P-024922

駭浪中的橋梁——近世旅日華裔文化人書畫圖錄

標題:

駭浪中的橋梁——近世旅日華裔文化人書畫圖錄

時間:

2024年6月

出版單位:

新竹:清華大學出版社

作者:

谷川雅夫、楊儒賓、張登凱 著

內容簡介:

近世中日交流史的政治關係,是不交不流的衝突史。晚明倭寇、清末甲午戰爭與二十世紀的十四年抗戰,向烙鐵般,將仇恨烙印在兩地的人民身上,也烙焦了兩國千年來累積的友誼。東海,是帶來戰爭的凶惡海域。

但東海訴說另一種故事,同一段時間,兩國民間有來往不絕的學者、僧侶、畫師、書家、商人往返於中日海域,交流知識,同情共感。作為溝通橋梁的東海,是上天賦予中日人民最珍貴的天然禮物。此本圖錄收錄從明代李春寧、朱舜水、隱元,直至清末民國時期的黎庶昌、張繼、郭沫若這些旅日文化人的書畫作品,他們在東亞史上衝突最激烈的年代,身體力行,已作為東亞指導原理的仁之精神,跨越了狹義的民族主義的藩籬,形塑了形象具體的東亞文明的世界。

系統號:

P-024923

咱的臺灣史:詩文中康熙時的島嶼群像

茶鄉茶香—從臺灣到蒙古西藏

漢字王國:從打字機鍵盤、拼音系統到電腦輸入法的問世,讓漢字走向現代的百年語言革命

追尋岡村俊昭:熱血記者的台日百年棒球超級任務

標題:

追尋岡村俊昭:熱血記者的台日百年棒球超級任務

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:大塊文化

作者:

鄭仲嵐 著

內容簡介:

生於臺灣花蓮的岡村俊昭,阿美族,又名葉天送,於一九二八年從臺灣花蓮港負笈日本京都平安中學求學,九次參與甲子園賽。大學畢業後,進入草創期的日本職棒南海鷹隊,二戰後參與日本職棒復興球賽,之後陸續擔任南海鷹教練及球探,間接提拔了曠世打擊奇才野村克也。退休後他長居京都,直到一九九六年過世前,都未返回臺灣。

岡村俊昭當年為何赴日打球?成名後為何不再回臺灣?他的身世背景真相為何?在記者鄭仲嵐自二〇一六年於台日兩地來回穿梭調查,並在關西大學永井良和教授及岡村俊昭日本家人的幫助下,終於在二〇一九年靠著一張照片在花蓮找到岡村俊昭的臺灣家人,為其真實身世背景解謎。這段跨越時空的超級任務,熱血而動人,望以此書替這段歷史留下紀念。

系統號:

P-024959

明治、大正時期《詩經》學諸面向

標題:

明治、大正時期《詩經》學諸面向

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:中央研究院文哲所

作者:

張文朝 著

內容簡介:

第一章 緒論

第二章 安田照矩《詩經補註》的底本與補註對象探討

第三章 山本章夫《詩經新註》之二〈南〉詩觀──以其與朱《傳》之比較研究為主

第四章 竹添光鴻《毛詩會箋》的毛《傳》批判

第五章 小宮山綏介《詩經講義》對朱熹《詩集傳》的繼承與蛻變

第六章 根本通明《毛詩》、《詩經講義》對朱熹的批評

第七章 長允文《詩經評釋》、《詩經評釋拾遺》對中國文士及日本學者之評論

第八章 諸橋轍次《詩經研究》的《詩經》學基本問題觀

第九章 結論

附記 本書所錄論文之始出

徵引文獻

系統號:

P-024960

儒學的當代性:生態、政治、文化

標題:

儒學的當代性:生態、政治、文化

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:中央研究院文哲所

作者:

黃冠閔、林維杰 主編

內容簡介:

目次

序 儒家思想在21世紀的使命 / 孫震

導論:從儒學當代性的視野回應生態、政治、文化的時代挑戰 / 黃冠閔、林維杰

第一部份 生態

儒學能為21世紀新生態文化提供何種思想資源? / 黃俊傑

《詩經》對環境與生態理論的啟示及其現代意義 / 蔡振豐

生生不息的創造性:反思人類世生態下的生命論述 / 黃冠閔

第二部份 政治

儒家傳統與信任社會 / 李明輝

儒家政治文化與華人民主政體的未來展望 / 林遠澤

民族主義:徐復觀與西方馬克思主義的對話 / 陳昭瑛

儒家管仲論爭議的公私論與當代公共哲學的對話 / 張崑將

儒家思想中的「內」與「外」——「內聖外王」何以成為儒學之道的一個「關鍵詞」 / 陳立勝

第三部份 文化

如何活化宋明理學的智慧 / 楊祖漢

跨時代與跨文化——當代新儒家的兩個詮釋向度 / 林維杰

作為「樂」哲學之儒家思想 / 藤井倫明、金培懿

近代中日學人《論語》解釋中對《三朝記》及《論衡》之關注——近代儒學經典詮釋學的型態及未來展望 / 緒形康

系統號:

P-024961

馬若瑟文學集箋注

標題:

馬若瑟文學集箋注

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:中央研究院文哲所

作者:

李奭學 主編

內容簡介:

馬若瑟是「傳教士小說」(這是個二十餘年來新開發的學術研究領域)撰作上的第一人,所著〈夢美土記〉及《儒交信》可見其人風釆。馬若瑟又是《趙氏孤兒》及《詩經》(八首)的法譯者,前無古人,對伏爾泰及歌德等人俱有影響。本書將馬氏這些著、譯彙為一編,也中譯了馬氏的書信十八封,俱屬第一手資料,可以令人了解馬氏在華所思所想與所作所為,極富比較文學與翻譯史上的意義,更可供鑽研文學與宗教的跨學科的學者研究。搜遺之際,本書也揭盡所能,箋注上述馬作,希望於讀書界大有裨益,使之開發出一條新的研究馬若瑟的學術大道。

系統號:

P-024962

汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶

臺灣史論集一:山、海、平原的歷史

標題:

臺灣史論集一:山、海、平原的歷史

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

周婉窈 著

內容簡介:

總論:山、海、平原:臺灣島史的成立與展望

第一章 山在瑤波碧浪中:總論明人的臺灣認識

第二章 一五八二年美麗島船難餘生記

第三章 陳第〈東番記〉:十七世紀初臺灣西南平原的實地調查報告

第四章 明清文獻中「臺灣非明版圖」例證

第五章 從琉球人船難受害到牡丹社事件:「新」材料與多元詮釋的可能

第六章 臺灣議會設置請願運動再探討

第七章 「進步由教育 幸福公家造」:林獻堂與霧峰一新會

第八章 光,遮蔽,及其再現:臺灣文化協會創立一百年回顧與省思

第九章 想像的民族風:試論江文也文字作品中的臺灣與中國

第十章 臺北帝國大學南洋史學講座.專攻及其戰後遺緒(一九二八—一九六○)

第十一章 臺北帝國大學教師與戰後臺灣的學知傳承及師生深緣:以岩生成一為中心

第十二章 試論戰後臺灣關於霧社事件的詮釋

系統號:

P-024810

挑戰與新生——中央研究院歷史語言研究所九十五周年所慶論文集

標題:

挑戰與新生——中央研究院歷史語言研究所九十五周年所慶論文集

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

作者:

李貞德 主編

內容簡介:

王汎森/「由下而上」的思想史——檢討入所之初的一篇未刊稿

林聖智/「比較藝術」與「一切造形」:史語所的圖像蒐集、整理與研究

李仁淵/中研院史語所遷臺以來的中國制度與法律史研究:宋代到清代

陳韻如/從另類到跨域:史語所生命醫療史研究室的發展 (1992-2023)

吳孟軒/論史語所和戰後宗教史研究

李峙皞/從新文化到新文化史:史語所思想文化史研究的淵源、變遷與展望

藍弘岳/史語所與世界史研究:從「虜學」到全球史

王冠文、王儷螢/聚焦臺灣考古學界:由中、英文期刊所見近二十年臺灣與東南亞考古之研究趨勢與反思

陳光祖/史語所臺灣考古學研究的歷程、既有成績、當下困境與展望

陳熙遠/「走入歷史」的歷史學家——反思數位轉型中的人文研究

高震寰/95周年所慶:史語所居延漢簡整理簡介

黃儒宣/史語所近四十年禮俗史研究回顧 (1987-2023) ——以戰國秦漢時期為中心

孔令偉/史語所的語文學傳承及發展

系統號:

P-024814

道教的多重宇宙

標題:

道教的多重宇宙

時間:

2024年5月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

李忠達 著

內容簡介:

第一章「天上樂園」,從屈原登天遠遊揭開古人想像中的神仙世界,其中涵蓋星宿與巫術的主題,以及通天的聖山崑崙和須彌。

第二章以「西王母」為例,說明道教的神仙是怎麼煉成的?西王母從半人半豹的凶惡神靈「神格化」,搖身一變成為掌管崑崙山的華貴婦人。

第三章談「仙人位階」,原來神仙也分等級!最上品的天仙能夠騰雲駕霧,無限風光;但真正逍遙的卻是地仙;而最低一級的則是穢土轉生的尸解仙。

第四章的「道教洞天」帶您步入桃花源,一探古人想像中的地底空心世界:這裡有仙人的宮殿、與世隔絕的居民;也有奇詭的猛獸、珍稀的靈丹妙藥,以及上古大神藏起來的大秘寶。

第五章的「五嶽真形圖」融合符圖傳統與古代測繪地理的技術,藉由「畫符」將大自然的山水轉化為神聖的天書靈文,賦予它驅邪避禍的功能。

第六章結合秦漢墓葬出土文物,不僅看古人的「屍體保存技術」,也看他們服丹砂、飲玉漿、用金器,吐納行氣加打五禽戲還煉丹的「長生術」是否有效。

第七章的「酆都鬼域」,說明黃泉、泰山、冥界、地獄等觀念如何形成,其中包含張天師降伏六天鬼王的故事,核心則是古人如何看待死後的世界。

第八章介紹動盪的魏晉南北朝時期,道教吸收了「末世論」並降低當時流行的「救世主」色彩,從而鼓勵人們奉道修行,提供改變命運的希望。

系統號:

P-024903

西漢官吏的選任與遷轉

華人靈魂料理——流傳全球的客家食譜

標題:

華人靈魂料理——流傳全球的客家食譜

時間:

2024年5月

出版單位:

苗栗:客家委員會客家文化發展中心

作者:

Linda Lau Anusasananan 著,黃宛玲、劉容貴 譯

內容簡介:

主任序

原作者中文版序

編譯凡例

前言

謝誌

給讀者的說明

作者Linda Lau Anusasananan訪談

中譯版導論

導言

1 金山,婆婆的廚房:加州

2 故鄉的客家料理:中國

3 離開大陸:臺灣、新加坡、馬來西亞與模里西斯

4 橫跨太平洋:秘魯、夏威夷與大溪地

5 多次移民:多倫多與紐約

6 回到金山

客家廚房

客家食物儲藏櫃

基礎食譜

單位換算表

參考書目

索引

系統號:

P-024940

華人靈魂料理——客家飲食的寰宇分佈

弄潮:劇場文化、記憶與產業變遷國際學術研討會論文集

神嶽蒼潤:十四世紀南方道教的山林隱逸、修練技藝與山水藝術

繆斯胎骨:臺灣現代詩手稿學

標題:

繆斯胎骨:臺灣現代詩手稿學

時間:

2024年1月

出版單位:

臺北:臺灣學生書局

作者:

解昆樺 著

內容簡介:

本書聚焦出臺灣現代詩手稿學的三大問題意識:(1)現代詩手稿版本中的詩修辭實踐,如何發展出語言姿勢的調配、部署,以反映出詩人自我詩語言意識與詩美學理型?(2)現代詩手稿版本內前/潛意識的精神地理樣態,與外部詩學典律、話語情境存在的詩語言關係?(3)現代詩人使用的語文書寫工具與承載文本媒介變化,如何移轉出手稿版本現代性與後現代課題?

在實際研究推動上,本書以執行科技部三年期專題研究計畫所積累整編之臺灣現代手稿資料庫為文本基礎,具體整理歸納臺灣現代詩手稿的書寫工具、稿紙等物質,以及詩文本發生歷程涉及之「起草—草擬稿—初定稿—手寫定稿—印刷修改稿—印刷發表刊印稿」之版本界稱,以及增刪調動之符號與書寫修改熱區等概念。進一步體系化地,建構臺灣現代詩手稿學內在之「版面歷程現象論」、「連續性與異常為之意識論」、「母語與跨國語之語言政治論」、「語言文字之動靜空間美學論」的主題架構,凝聚臺灣現代詩手稿文本之意向動力與塊莖散佈生成型態。

系統號:

P-024828

學問僧的生命書寫:印順法師與聖嚴法師自傳之研究

標題:

學問僧的生命書寫:印順法師與聖嚴法師自傳之研究

時間:

2024年1月

出版單位:

臺北:臺灣學生書局

作者:

廖憶榕(釋德晟)著

內容簡介:

印順法師與聖嚴法師皆是當代華人佛教界舉足輕重的高僧,他們均為渡臺僧侶,在相似的時代背景裡,歷經戰亂的動盪,亦親睹佛教的轉變。在兩者身上的共同特質,是「學問僧」的鮮明形象,以及身弱而著作多產的形象;不論於大陸還是抵臺後的發展,他們在不斷易地而住當中也異地而著,並且各時期著作與思想的成形,階段都很分明。

本書作者的研究成果,認為印順法師與聖嚴法師走出不同的學問僧之路,但兩者有共具的學問僧特質:第一、立基於「菩薩」的願行;第二、以「佛法」作為菩薩志業的承擔;第三、學問僧實則是「菩薩僧」。作者亦指出印順法師與聖嚴法師畢生著作等身、為法獻身,世人以高僧典範敬重之;然而,他們卻以最簡樸誠懇的文字,撰寫自認平凡樸實的一生,這正是他們不平凡的所在──學問僧暨菩薩僧的高度、深度與氣度,據此可見。

系統號:

P-024829

中國古代政治制度史札記:政體類型.政治文化.技術原理

從宋明理學到當代新儒家

標題:

從宋明理學到當代新儒家

時間:

2024年6月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

鄭宗義 著

內容簡介:

從張橫渠、陳白沙、湛甘泉、羅整菴、王陽明等,到唐君毅、牟宗三、劉述先,本書通過考察諸位儒學大家的概念、義理與研究進路,詳細梳理了宋明理學到當代新儒家的發展脈絡。

宋明理學號稱難懂,如何才能進入它的義理世界?本書通過當代新儒家(或港臺新儒家)的研究成果,引領讀者一窺堂奧。當代新儒家是二十世紀中國哲學界最富原創與思辨的學術群體,其中唐君毅與牟宗三更是雙峰並峙。本書詳細分析二人在宋明理學上針鋒相對的詮釋,整理出兩條雖不同卻非不能調和的研究進路。此外,面對現代文化的衝擊,儒學以至傳統文化是否仍有價值和意義?本書以當代新儒家的反本開新為例,闡析他們的思考如何有力地批駁反傳統主義,顯示儒學可以如鳳凰火浴般重生。

全書分為三個相互關連的部分:第一部分闡發宋明儒學的核心觀念;第二部分探究當代新儒家特別是唐君毅與牟宗三兩先生對宋明儒學的研究,比較他們截然異趣的方法、詮釋與結論;第三部分剖析當代新儒家於汲取宋明儒的睿識上,如何繼往開來,重新設想「儒學」來迎拒西方哲學思潮的輸入,並批判地回應現代性的衝擊,乃至參與到當前全球倫理與宗教對話的討論。

系統號:

P-024924

近代企業的商道、商術與商法:東京金港堂與上海商務印書館雜識(1875–1930)

標題:

近代企業的商道、商術與商法:東京金港堂與上海商務印書館雜識(1875–1930)

時間:

2024年6月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

蘇基朗、蘇壽富美 著

內容簡介:

19世紀後期,東亞各國陸續引入近代企業經營模式,以及與之相配合的資本主義商業倫理、經營策略及商業法律,開啓了前所未有的近代市場經濟格局。與此同時,中、日兩國均由於引進西式學制而創造了新的教科書市場。在此東西激盪、商機無限之際,日本明治時期和中國20世紀初的兩大教科書出版商——東京的金港堂和上海的商務印書館,脫穎而出,成為兩國書業龍頭重鎮,各領風騷30載。

本書從比較企業文化史視角出發,分別從道與術、虛與實以及人與法三個面相,聚焦1930年以前金港堂、商務印書館的若干重要發展特色,配合新發現的史料,採用多元學科的分析方法,剖析兩者如何把從西方移植而來的企業模式和法律規範,結合本國社會文化而取得了不同凡響的商業成就。通過比較中日新興出版企業的不同取徑,本書亦探討了資本主義商業文化洗禮,對個人及集體價值觀所帶來的種種張力,以及由此而衍生的衝擊和矛盾。

系統號:

P-024925

「台湾菜」の文化史:国民料理の創造と変遷

標題:

「台湾菜」の文化史:国民料理の創造と変遷

時間:

2024年6月

出版單位:

東京:三元社

作者:

陳玉箴 著,天神裕子 翻譯

內容簡介:

「台湾料理」とはなにか?本書は国宴、高級レストラン、夜市、庶民の食卓にのぼるさまざまな料理を紹介しつつ、「台湾菜(台湾の料理)」という概念が100年の間にいかに定義され、表現され、実践されてきたかを検証するものである。日本の台湾統治と第2次大戦後の権威主義的政権もまた、多くの新たな飲食の要素を台湾に持ちこみ、民主化後の、現在の「台湾」を形づくってきた。つまり「台湾料理」とは何かを問うことは、まさにこの100年余にわたって台湾社会がいかに大きな変化を経てきたかを理解することなのである。

系統號:

P-024921

南方熊楠と岡本太郎 知の極北を超えて

日本統治下の台湾:開発・植民地主義・主体性

標題:

日本統治下の台湾:開発・植民地主義・主体性

時間:

2024年6月

出版單位:

名古屋:名古屋大学出版会

作者:

平井健介 著

內容簡介:

序章 イントロダクション

第Ⅰ部 台湾統治の開始—— 19世紀後半

第1章 台湾領有の系譜—— 日清講和条約第2条

第2章 統治者の交代、被統治者の選別—— 日清講和条約第5条

第Ⅱ部 「対日開発」の時代—— 1895~1910年代前半

第3章 統治の開始—— 特別統治主義と対日開発

第4章 帝国経済圏の形成

第5章 近代製糖業の移植

第6章 官業—— 専売と鉄道

第Ⅲ部 「総合開発」の時代—— 1910年代後半~1930年代前半

第7章 統治の再編 —— 内地延長主義と総合開発

第8章 農業の多角化—— 科学的農業の普及と負担

第9章 工業化の進展—— 政策的工業化と自生的工業化

第10章 アジアのなかの台湾

第11章 地方開発—— 植民地における「民意」

第Ⅳ部 「軍事開発」の時代—— 1930年代後半~1945年

第12章 統治の黄昏—— 皇民化政策と軍事開発

第13章 戦時下の台湾経済

終章 日本統治時代の開発の評価

系統號:

P-024695

広東語の世界 香港、華南が育んだグローバル中国語

日本統治期——台湾の経済、産業発展再考

標題:

日本統治期——台湾の経済、産業発展再考

時間:

2024年5月

出版單位:

東京:霞山会

作者:

小山三郎 責任編集

內容簡介:

序

創刊号にあたり(阿部純一)

『近現代東アジア研究論叢』創刊号序(李承嘉)

序として—『近現代東アジア論叢』への期待(何淑宜)

『近現代東アジア研究論叢』発刊の目的(蔡龍保)

第一章 経済政策の形成とその展開

なぜ『帝国主義下の朝鮮』がなかったのか—矢内原忠雄の植民政策研究と台湾・朝鮮(文明基)

帝国/植民地の海洋—日本統治期における台湾総督府の沿海から遠洋漁業調査試験に関する考察(1909-1922)(陳徳智)

台湾の酒から帝国の酒へ:日本統治時代における樹林酒工場の紅酒とマーケティング(林佩欣)

第二章 インフラ事業の建設・運営

台湾における対外無線電信系統の確立と発展(1928-1949)(曾立維)

森林鉄道から観光鉄道へ 日本統治時代、阿里山鉄道の経営戦略の転変(1896年-1945年)(蔡龍保)

台中軽鉄(株)の経営分析—軌道・鉄道・自動車(林采成)

第三章 戦前から戦後:連続性と再利用

戦後台湾映画における『二重の連続性』に関する試論—白克と林摶秋の足跡から(三澤真美恵)

台湾における日本統治時代の建築文化財の再生と再利用に関する考察-日本式宿舎に関する予備的研究(王淳熙)

凡例

あとがき

系統號:

P-024929

音盤を通してみる声の近代——日本、上海、朝鮮、台湾

標題:

音盤を通してみる声の近代——日本、上海、朝鮮、台湾

時間:

2024年3月

出版單位:

東京:スタイルノート

作者:

劉麟玉、福岡正太 編著

內容簡介:

総説 蓄えられた声を百年後に聴く──私たちはなぜこの百年のレコード史を追っているのか(劉 麟玉)

第1部 東アジアのレコード産業――声の近代

第1章 日本の円筒録音時代――声の再生、模倣、保存(細川 周平)

第2章 日本統治時代における台湾レコード産業と「台湾盤」の市場メカニズム(黃 裕元/訳:岡野〔葉〕翔太)

第3章 台湾テイストを作り出す――日本蓄音器商会の台湾レコード制作の戦略を探る(王 櫻芬/訳:長嶺 亮子)

第4章 「新譜発売決定通知書」を通してみる台湾コロムビアレコード会社と日本蓄音器商会の間の「対話」──戦争期のレコード発売状況の調査を兼ねて(一九三〇〜一九四〇年代)(劉 麟玉)

第5章 写音的近代と植民地朝鮮、一八九六~一九四五(山内 文登)

第2部 東アジアのレコード音楽の諸相――声の平行と交錯

第6章 草津節――お座敷からレコードへ、そして外地へ(福岡 正太)

第7章 戦前・戦中台湾のコロムビアレコードの音から――歌仔戯(ゴアヒ)と新興劇の音楽の繋がりをさぐる(長嶺 亮子)

第8章 清朝末期から中華民国期の崑曲SPレコード──吹込者と録音内容にたどる近代伝統劇界の変遷(尾高 暁子)

第9章 義太夫節・パンソリ・蘇州弾詞の歴史的音源に聴く演奏様式の変容(垣内 幸夫)

系統號:

P-024956

土楼——円い空の下で暮らす福建客家の民族誌

標題:

土楼——円い空の下で暮らす福建客家の民族誌

時間:

2024年2月

出版單位:

東京:風響社

作者:

小林宏至 著

內容簡介:

序章──方法としての/成果物としての民族誌

第一部 土楼

第一章 土楼・械闘・郷族──土楼をめぐる物語と社会人類学からの再考

第二章 客家社会と閩南文化──分水嶺に位置する土楼

第三章 宗族が造る家、家が創る宗族──円形土楼における空間の所有形態と宗族組織

第四章 福建土楼と文化表象──土楼内部における「祖堂」の記述をめぐる学術表象の分析

第二部 親族

第五章 社会的住所としての宗族──福建省客家社会における人物呼称の事例から

第六章 テクストとしての族譜──客家社会における記録メディアとしての族譜とそのリテラシー

第七章 僑郷からの災因論──二一世紀における「典型的」な風水事例より

第八章 福建客家と複数の聖地──歴史のなかの「聖地」と記憶のなかの〈聖地〉

終章――純正律的な響き合いを描く

系統號:

P-024992

China in Seven Banquets: A Flavourful History

標題:

China in Seven Banquets: A Flavourful History

時間:

July, 2024

出版單位:

London: Reaktion Books

作者:

Thomas David DuBois

內容簡介:

China in Seven Banquets takes readers on a gastronomic adventure into the history of China’s constantly evolving and astonishingly diverse cuisine. From the opulent Eight Treasures feast of ancient times to the Tang dynasty’s legendary “Tail-Burning” banquet, and the extravagant “complete Manchu-Han feast” of the Qing court, these iconic repasts offer glimpses into China’s rich food history. Delving further, the book invites us to partake of lavish banquets immortalized in literature and film, a New Year’s buffet from 1920s Shanghai, a modern delivery menu reflecting the hyperglobal present, and it even offers a peek at the tables of the not-so-distant future.

Drawing upon his extensive gastronomic adventures across China, acclaimed historian Thomas David DuBois unravels its ever-changing landscape of culinary trends, revealing why flavors and customs evolved over time. DuBois also recreates dozens of traditional recipes using modern kitchen techniques. Whether indulging in fermented elk or savoring absinthe cocktails, readers embark on an unparalleled odyssey that redefines their perception of Chinese cuisine.

系統號:

P-024894

Images of War: The Cultural Construction of Qing Martial Prowess

標題:

Images of War: The Cultural Construction of Qing Martial Prowess

時間:

July, 2024

出版單位:

Singapore: National University of Singapore Press

作者:

Ya-Chen, Ma

內容簡介:

List of Figures

Introduction

Part I: Military Achievement and the Official Career: Ming Images of War and Pictures of Personal Meritorious Deeds

Chapter 1: Ming Images of War and the Visual Culture of Officialdom

Part II: Military Attainment and the Great Qing: Literary and Martial Expressions of Military Achievement from Hong Taiji to Early Qianlong

Chapter 2: Military Achievement and the Manchus: “Pictorial Veritable Records of Taizu” and Hong Taiji’s Construction of Manchu Identity

Chapter 3: Military Achievement and the “Sagely Ancestor” (?? Shengzu): The Kangxi Court’s Consolidation of Martial Attainment Culture

Part III: Martial Prowess and the Empire: Qianlong Images of Military Achievement in Light of the Western Campaigns

Chapter 4: The Emergence of Battle Pictures and the Pavilion of Purple Splendour as an Exhibition Space for Imperial Military Prowess

Chapter 5: Obtaining Victory in the Pacification of the Zunghar and Muslim Regions and the Military Prowess of the Empire

Chapter 6: The Establishment of the Imagery of Martial Attainment

Conclusion

Endnotes

Bibliography

Index

系統號:

P-024895

From Rome to Beijing: Sacred Spaces in Dialogue

標題:

From Rome to Beijing: Sacred Spaces in Dialogue

時間:

July, 2024

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Edited by Daniel M. Greenberg and Mari Yoko Hara

內容簡介:

Introduction: Cultural Exchange through a Spatial Lens/Daniel M. Greenberg and Mari Yoko Hara

Part 1: Space and Order: Visible and Invisible Constructions of Beijing

1 An Invisible City: Urban Life and Networks of European Missionaries and Christian Converts in Qing Beijing/Eugenio Menegon

2 Beijing as Political Theater: the 1761 Syzygy in Painting and Legitimizing the Qianlong Regime/Cheng-hua Wang

3 Crossing Bridges and Borders: the Political and Artistic Stakes of New Year’s Celebrations at the Qianlong Court/Daniel M. Greenberg

Part 2: Spaces of Artistic Practice: Invention and Exchange in the Palace Workshops

4 “My Eyes and Taste Are Grown a Little Chinese”: Jean-Denis Attiret, SJ, Acknowledges the Equal Value of European and Chinese Art/Jeffrey Muller

5 The Drawings of Ferdinando Bonaventura Moggi (1684−1761) and the Applied Arts Workshops (Zaobanchu) at the Qing Court/Elisabetta Corsi

Part 3: Space, Knowledge Production, and Cross-Cultural Exchange

6 Before Sinology: Early European Attempts to Translate the Chinese Language in the Sixteenth Century/Florin-Stefan Morar

7 Out of Habit: Jesuits in Flux/Florence C. Hsia

8 What’s in an Image? the Annotated Manuscripts of Jerónimo Nadal’s Adnotationes et meditationes in Evangelia/Eugenio Menegon

9 The Double Hemisphere Star Atlas (1634): Rhetoric of Empiricism in Sino-Jesuit Technical Images/Mari Yoko Hara

系統號:

P-024897

The Dynamic Spread of Buddhist Print Culture: Mapping Buddhist Book Roads in China and Its Neighbors

標題:

The Dynamic Spread of Buddhist Print Culture: Mapping Buddhist Book Roads in China and Its Neighbors

時間:

July, 2024

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Shih-shan Susan Huang

內容簡介:

This comprehensive study explores the dynamic spread of Buddhist print culture in China and its Asian neighbors. It examines a vast selection of Buddhist printed images and texts, not merely as static cultural relics, but holistically within multicultural contexts related to other cultural products, and as objects on the move, transmitted across a sprawling web of transnational networks, “Buddhist Book Roads”.

The author applies interdisciplinary and network approaches developed in art history, religious studies, digital humanities, and the history of the print and book culture to shed new light on Buddhist print culture from visual, textual, social, and religious perspectives.

系統號:

P-024901

China's Camel Country: Livestock and Nation-Building at a Pastoral Frontier

標題:

China's Camel Country: Livestock and Nation-Building at a Pastoral Frontier

時間:

July, 2024

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Thomas White

內容簡介:

China today positions itself as a model of state-led environmentalism. On the country’s arid rangelands, grassland conservation policies have targeted pastoralists and their animals, blamed for causing desertification. State environmentalism—in the form of grazing bans, enclosure, and resettlement—has transformed the lives of many ethnic minority herders in China’s western borderlands.

However, this book shows how such policies have been contested and negotiated on the ground, in the context of the state’s intensifying nation-building project. Drawing on ethnographic fieldwork in Alasha, in the far west of China’s Inner Mongolia Autonomous Region, Thomas White describes how ethnic Mongols have foregrounded the local breed of Bactrian camel, mobilizing ideas of heritage and resource conservation to defend pastoralism.

In exploring how the greening of the Chinese state affects the entangled lives of humans and animals at the margins of the nation-state, this study is both a political biography of the Bactrian camel and an innovative work of political ecology addressing critical questions of rural livelihoods, conservation, and state power.

系統號:

P-024983

Sino-Muslims, Networking, and Identity in Late Imperial China: Longstanding Natives and Dispersed Minorities

標題:

Sino-Muslims, Networking, and Identity in Late Imperial China: Longstanding Natives and Dispersed Minorities

時間:

July, 2024

出版單位:

London:Routledge

作者:

Shaodan Zhang

內容簡介:

Introduction

1. Becoming Natives and Getting Dispersed: Formation of Sino-Muslim Communities in Late Imperial China

2. Local Networks: Establishing Mosques as “Public Venues”

3. Secularized Management of Mosques

4. Local Networks and Beyond: Sino-Muslim Lineages and Worship of Islamic Ancestries

5. Transregional Networks of Sojourning Sino-Muslim Merchants and Gentry

6. The China-Wide Network of Islamic Schools and Creation of Chinese Islamic Knowledge

7. Chinese Islamic Book Printing and China-Wide Circulation

8. Forging Collective History and Memory of Sino-Muslims

9. Shared Gender Discourse and Practice of Sino-Muslims

Conclusion

Index

系統號:

P-024986

Losing Hearts and Minds: Race, War, and Empire in Singapore and Malaya, 1915–1960

標題:

Losing Hearts and Minds: Race, War, and Empire in Singapore and Malaya, 1915–1960

時間:

July, 2024

出版單位:

Redwood: Stanford University Press

作者:

Kate Imy

內容簡介:

Losing Hearts and Minds explores the loss of British power and prestige in colonial Singapore and Malaya from the First World War to the Malayan Emergency. During this period, British leaders relied on a growing number of Asian, European and Eurasian allies and servicepeople, including servants, police, soldiers, and medical professionals, to maintain their empire. At the same time, British institutions and leaders continued to use racial and gender violence to wage war. As a result, those colonial subjects closest to British power frequently experienced the limits of belonging and the broken promises of imperial inclusion, hastening the end of British rule in Southeast Asia.

From the World Wars to the Cold War, European, Indigenous, Chinese, Malay, and Indian civilians resisted or collaborated with British and Commonwealth soldiers, rebellious Indian troops, invading Japanese combatants, and communists. Historian Kate Imy tells the story of how Singapore and Malaya became sites of some of the most impactful military and anti-colonial conflicts of the twentieth century, where British military leaders repeatedly tried-but largely failed-to win the "hearts and minds" of colonial subjects.

系統號:

P-024988

Making Mao's Steelworks: Industrial Manchuria and the Transnational Origins of Chinese Socialism

標題:

Making Mao's Steelworks: Industrial Manchuria and the Transnational Origins of Chinese Socialism

時間:

June, 2024

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

Koji Hirata

內容簡介:

Located in Manchuria (Northeast China), the geopolitical borderland between China, Russia, and Japan, among others, Anshan Iron and Steel Works (Angang) was Mao-era China's most important industrial enterprise. The history of Angang from 1915 to 2000 reveals the hybrid nature of China's accelerated industrialization, shaped by transnational interactions, domestic factors, and local dynamics. Utilizing archives in Chinese, Japanese, Russian, and English, Koji Hirata provides the first comprehensive history of this enterprise before, during, and after the Mao era (1949–1976). Through this unique lens, he explores the complex interplay of transnational influences in Mao-era China. By illustrating the symbiotic relationship between socialism and capitalism during the twentieth century, this major new study situates China within the complex global history of late industrialization.

系統號:

P-024957

Form Follows Fever: Malaria and the Construction of Hong Kong, 1841–1849

標題:

Form Follows Fever: Malaria and the Construction of Hong Kong, 1841–1849

時間:

March, 2024

出版單位:

Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press

作者:

Christopher Cowell

內容簡介:

Form Follows Fever is the first in-depth account of the turbulent years of initial urban settlement and growth of colonial Hong Kong across the 1840s. During this period, the island gained a terrible reputation as a diseased and deadly location. Malaria, then perceived as a mysterious vapor or miasma, intermittently carried off settlers by the hundreds. Various attempts to arrest its effects acted as a catalyst, reconfiguring both the city’s physical and political landscape, though not necessarily for the better.

The study draws upon many hitherto unpublished textual sources, including medical reports, personal diaries and letters, government records, journal accounts, newspaper articles, and advertisements. As this history is set a decade before the introduction of photography to the colony, the book relies upon a variety of alternate visual evidence—from previously lost watercolor illustrations of the city to maps, plans, and drawings—that individually and in combination provide trace material enabling the reconstruction of this strange and rapidly evolving society.

系統號:

P-024990

Smoke and Ashes: Opium's Hidden Histories

標題:

Smoke and Ashes: Opium's Hidden Histories

時間:

February, 2024

出版單位:

New York: Farrar, Straus and Giroux

作者:

Amitav Ghosh

內容簡介:

Smoke and Ashes is at once a travelogue, a memoir, and an essay in history, drawing on decades of archival research. In it, Ghosh traces the transformative effect the opium trade had on Britain, India, and China, as well as the world at large. The trade was engineered by the British Empire, which exported Indian opium to sell to China to redress their great trade imbalance, and its revenues were essential to the empire’s financial survival. Following the profits further, Ghosh finds opium central to the origins of some of the world’s biggest corporations, of America’s most powerful families and prestigious institutions (from the Astors and Coolidges to the Ivy League), and of contemporary globalism itself.

Moving deftly between horticultural history, the mythologies of capitalism, and the social and cultural repercussions of colonialism, in Smoke and Ashes Ghosh reveals the role that one small plant has had in making our world, now teetering on the edge of catastrophe.

系統號:

P-024989