標題

- 民俗曲藝第217期

- 鵝湖月刊總號567期

- 《戲劇研究》第30期

- 臺灣師大歷史學報第67期

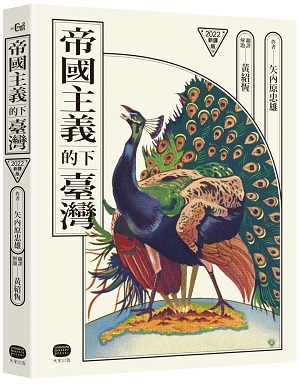

- 帝國主義下的臺灣(2022新譯版)

- 漢唐時期文殊菩薩信仰研究

- 不待黃昏的貓頭鷹──陳紹馨的學術生命與臺灣研究

- 漫畫之王陳福財的新加坡史

- 馬華文學與文化讀本

- 伊能嘉矩──臺灣歷史民族誌的展開(增訂版)

- 幻想蔓延──戰後臺灣科幻小說的空間敘事

- 在承認與平等之間: 思想視角下的「馬華問題」

- 行旅者的世界史

- 客家與周邊族群關係

- Google地球與秦漢長城

- 彬縣大佛寺:唐代佛教石窟的考古學報告與研究(一套兩冊)

- 祭師、治療者、薩滿?:卑南族卡大地布之巫pulingaw

- 漢傳佛教專題史

- 華文創意寫作與跨媒體實踐

- 食農X實農:屬於臺灣人的食與農

- 大航海時代的台灣(增修版)

- 儒家思想與21世紀的對話

- 高貴的失敗者: 日本史上十個悲劇英雄的殞落

- 探究跨語際的文本分析:文藝理論與作品解讀

- 經世與實業:劉廣京院士百歲紀念論文集

- 蒙古帝國與伊斯蘭世界:從征服到改宗的歷史大變局

- 雲林詔安客家民俗與信仰

- 歌流傳社會學.洄流迴路與台灣流行歌

- 離開朝鮮的返鄉船:一九四五年日本殖民者在朝鮮的終戰經驗

- 多元的吐納:穿梭於臺灣文化公共領域

- 日本殖民下的她們:展現能力,引領臺灣女性就業的職場女先鋒

- 《西遊記》小說無關吳承恩考及其他

- 中醫不科學?1920-1930年代的社會輿論(上下兩冊)

- 福建-澎湖-臺灣:總結文獻中的早期接觸(約西元200-1450年)

- 元雜劇中的愛情與社會

- 抒情傳統的省思與探索

- 風水的社會人類學:中國及其周邊的比較

- 客家論的現代構圖

- 新舊政權夾縫中的臺灣省立臺北高級中學(1945-1949)

- 中國宗教的特殊性和普世性 : 理論和方法新探

- 香草美人的召喚:臺灣香奩體的風雅話語與詩歌美學(1816-1945)

- 古地圖與金門史研究

- 開荒故土:當代一貫道的發展動態

- 中國遠征軍緬北滇西作戰

- 莊子物學

- 李登輝與臺灣民主化學術討論會論文集

- 史識與詩心──近現代戰爭視域下的「詩史」傳統

- 香港文學論——香港想像與方式

- 朝鮮映画の時代 帝国日本が創造した植民地表象

- 台湾書店百年の物語 書店から見える台湾

- 近代朝鮮の甲午改革と王権・警察・民衆

- 不確実性の世界と現代中国

- 近代日本の朝鮮侵略と大アジア主義 右翼浪人の行動と思想

- 近代仏教教団と戦争 日清・日露戦争期を中心に

- 唱歌「蛍の光」と帝国日本

- 日本統治下の台湾と朝鮮における特殊教育――発展と停滞の諸相

- 近代中国の新疆統治 多民族統合の再編と帝国の遺産

- 日本人が夢見た満洲という幻影 中国東北部の建築遺構を訪ねて

- War and Peace in the Taiwan Strait

- The Dalai Lama's Special Envoy: Memoirs of a Lifetime in Pursuit of a Reunited Tibet

- Searching for the Body: A Contemporary Perspective on Tibetan Buddhist Tantra

- Imagining India in Modern China: Literary Decolonization and the Imperial Unconscious, 1895–1962

- The Cultivated Forest: People and Woodlands in Asian History

- Recentering the World: Literary Decolonization and the Imperial Unconscious, 1895–1962

- Like Water: A Cultural History of Bruce Lee

- Living and Working in Wartime China

- Memory, Music, Manuscripts: The Ritual Dynamics of Kōshiki in Japanese Sōtō Zen

- Marriage Unbound: State Law, Power, and Inequality in Contemporary China

- Made in Censorship: The Tiananmen Movement in Chinese Literature and Film

民俗曲藝第217期

標題:

民俗曲藝第217期

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:施合鄭民俗文化基金會

報導者:

施合鄭民俗文化基金會

內容簡介:

【人觀、歷史與服飾專輯(II)】

人觀、歷史與服飾:導論(何兆華)

[專題:研究論文]

織織不倦:烏來泰雅族服的經緯之間(江桂珍)

[專題:研究紀要]

臺灣刺繡神明衣之流變與人觀(王瀞苡)

[專題:調查報告]

排灣族平織技藝民族誌:以平和(Piyuma)部落及古樓(Kuljaljau)部落為中心(余明旂、張至善)

【研究論文】

陞壇轉經:道教誦經儀式的形成與發展(張超然)

先天道在越南的傳承與發展:以明師道南雅堂的文獻為考察核心(鍾雲鶯)

系統號:

P-020979

鵝湖月刊總號567期

《戲劇研究》第30期

臺灣師大歷史學報第67期

帝國主義下的臺灣(2022新譯版)

標題:

帝國主義下的臺灣(2022新譯版)

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:大家出版社

作者:

矢內原忠雄 著,黃紹恆 翻譯

內容簡介:

本書自1929年出版至今,諸多立論已成學界定說,是日治臺灣研究的標竿之作。作者矢內原忠雄統整分析了1895年之後的整體史事,而著重能夠解釋全局的經濟議題。身為東京帝大經濟學教授,他敏銳的看出殖民政府必須讓臺灣對帝國有利,於是努力引進資本主義並百般維護,一切政策皆由此核心擘劃實行。以此觀點,日治時期的政治、產業、金融、司法、文教等看似互不相干又紛雜多端的單獨事實,便有了前後一貫的脈絡。

書中分析臺灣的現象時,同時參照朝鮮、爪哇和印度等地的殖民統治。將臺灣的內外環境並陳,不僅更能理解殖民當局背後的考量,也能以客觀依據凸顯臺灣處境的獨特之處。臺灣的糖業和爪哇或古巴相比,優勢劣勢分別為何?這影響了會社的經營方向,進而觸動總督府的政策,甚至日本帝國的關稅修訂。臺灣總督府真的是專制政治嗎?臺灣人能參與的政治權力究竟是大是小?和同受日本殖民的朝鮮相比,讀者便有清晰概念。

新譯版依據日文原文重新翻譯,並於必要處註解,排除今日讀者理解文本時可能遇到的障礙。譯者並撰寫〈解題〉一篇,說明矢內原所處的學術環境如何影響其研究取徑,而後世研究對於此書又有何評價,讓讀者更整全的掌握本書內容。

系統號:

P-020993

漢唐時期文殊菩薩信仰研究

不待黃昏的貓頭鷹──陳紹馨的學術生命與臺灣研究

標題:

不待黃昏的貓頭鷹──陳紹馨的學術生命與臺灣研究

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

鄭力軒 著

內容簡介:

「臺灣研究先行者」序言

圖版目次

前言 臺灣社會科學的伏流

第一章 從汐止到東京:家庭背景與成長經驗(1906-1928)

第二章 社會的探求:東北帝國大學時期(1929-1936)

第三章 從臺灣而生:殖民末期的學思(1937-1945)

第四章 繼往開來:從帝大到臺大(1945-1951)

第五章 到經驗主義之路:與美國社會科學的交會(1952-1958)

第六章 〈實驗室〉臺灣(1959-1966)

結語 不待黃昏的貓頭鷹

後記

附錄一:陳紹馨簡譜

附錄二:陳紹馨著作

附錄三:陳紹馨紀念及評述文獻目錄

附錄四:訪談一覽(含面訪、電訪及電郵通信)

圖版出處

徵引書目

索引

系統號:

P-020870

漫畫之王陳福財的新加坡史

標題:

漫畫之王陳福財的新加坡史

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:貓頭鷹出版社

作者:

劉敬賢 著,黎湛平 翻譯

內容簡介:

本書作者劉敬賢是一名新加坡漫畫家,曾在美國漫畫產業DC和漫威工作,為了畫自己想畫的漫畫,他返回漫畫產業不發達的新加坡,繪製屬於家鄉的故事。今日新加坡雖是世界金融中心,但長期一黨獨大,以威權體制與嚴刑峻罰聞名,往往讓人覺得經濟層面很先進,但政治社會還停留在過去。他認為有必要以不同視角去詮釋新加坡的過去與未來。

劉敬賢以畫中畫的形式,創造了陳福財這個漫畫家及其漫畫作品。我們在《入侵》這篇漫畫裡看見李光耀早年與左派領導人林清祥合作以脫離英國獨立的故事。在虛構人物陳福財的補述中,也可一窺當年馬來亞與新加坡合併背後的政治盤算,以及林清祥與李光耀最終決裂且入獄的真貌。在這些層層疊疊的虛實交錯裡,對新加坡歷史有了多層次的不同解讀。可以說,今日新加坡是如何建國,今日的特殊體制是怎麼誕生的,以及2016年政治強人李光耀過世後,新加坡的路線又會開往哪個方向,都可以在這本漫畫中得到一些啟示與答案。

系統號:

P-020899

馬華文學與文化讀本

標題:

馬華文學與文化讀本

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

張錦忠、黃錦樹、高嘉謙 編著

內容簡介:

《馬華文學與文化讀本》由學者作家張錦忠、黃錦樹、高嘉謙主編,是一本以論述為主的介紹性讀本,其出版旨在為中學、大專院校的學子,或是對馬華文學、文化有興趣的讀者,提供一本學習和入門的讀本。讀本規畫的內容,不僅涵蓋馬來西亞(含馬來亞時期)華人社會的歷史與文化脈絡,同時對重要的文學思潮、事件與作家做出整理敘述,藉此引導讀者認識和掌握馬華文學的發展脈絡。此書採單元形式編纂,力求透過史觀、事件、思潮、議題等不同組合,集眾人之力完成。

本書包含十二個單元,即(一)南中國海的波浪,(二)赤道線上的烽火,(三)冷戰年代的南洋風景,(四)寫實主義與社會現實主義,(五)馬華文學與現代主義,(六)風土、鄉土與地方感,(七)婆羅洲書寫與文化,(八)歷史、家國與族裔認同,(九)在馬哈迪時代抒情,(十)在臺:寫在家國之外,(十一)多語、文學平臺與類型小說,以及(十二)視與聽:電影、劇場、歌謠、書法,分別從馬華歷史譜系、政治遭遇、風土人情、語言文學等方面,呈現一百五十年來華人在馬來半島和周邊地區的行旅、移民、墾殖以及落地生根的經驗。撰寫者根據選題提供扼要文字,彼此串聯,形成有如星座圖般的敘述網絡,既有時間多維向度,也有重層地理、社會、人文的積累。

馬華文學處於多族、多語、多元文化、生物多樣性環境,歷史、社會、政治、環境、日常生活、性別、情意、慾望、氣候劇變、護生等議題,在「後現代」、「後殖民」、「後認同」、「後人類」或「人類紀」的視野裡,有不同的文學或文化詮釋,本書在新紀元、新媒體時代編成,反映這些喧譁眾聲的關注。另一方面,文學形式、文類、呈現平臺、傳播載體、閱讀受眾早已有別於上個世紀的樣貌,閱讀文學的同時,其他文化、文類(如通俗類型)往往也在讀者或評論者的視閾之內,或為文化研究的對象,或為閱讀與論述之外的視聽向度,或為文學文本的指涉互文,本書也納入若干篇相關文字。

歷史、事件、議題、人物在本書縱橫交叉貫穿,在在涉及文學、文獻、文化,除了在「多語、文學平臺與類型小說」卷擴大涵蓋面外,編者在「視與聽」卷將眼睛與耳朵放遠拉長到電影、劇場、歌謠、書法等文學「姐妹藝術」的抒情或再現媒介。

從晚清到二十一世紀的今天,這個南洋華文書寫場域的歷史早已超過一百二十年,本書以一個宏觀的視野回望過去兩個甲子以來的文學事件、議題、人物、文本、運動、思潮、社團等,在不同撰寫者的書寫、檢視與敘述中自有微觀的評點與刻畫,本書希望可以提供讀者一幅見樹又見林的馬華文學圖像捲軸,讓讀者張看閱覽細品。

系統號:

P-020920

伊能嘉矩──臺灣歷史民族誌的展開(增訂版)

標題:

伊能嘉矩──臺灣歷史民族誌的展開(增訂版)

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

陳偉智 著

內容簡介:

歷史學者楊雲萍教授曾說,「臺灣研究的都市」的任一曲巷小路,沒有一處沒有伊能嘉矩的「日影」的映照。在日治時期、戰後初期乃至今日,伊能嘉矩當年的足跡,確實影響了臺灣研究領域的每一個角落。

來自日本東北鄉村遠野的伊能嘉矩,隨著近代日本帝國的擴張,來到臺灣,在臺灣他一步步展開其臺灣研究的踏查足跡。殖民地時代結束之後,其作品更經歷了後殖民挪用與再生。透過對伊能嘉矩作品的分析,本書呈現伊能嘉矩及其時代;更透過伊能嘉矩,追蹤當代臺灣歷史文化建構的殖民印跡。

增訂版就伊能嘉矩的田野技藝、漢人社會研究、臺灣歷史書寫幾個部分,增加討論文字與圖片篇幅。附錄新增2014年以來臺灣與日本的伊能著作出版與紀念活動的情況。本次修訂內容反映本書初版以來讀者與學界的批評與回饋,以及納入作者這些年參與伊能嘉矩著作校訂與策劃「重返田野」特展工作,重新閱讀與詮釋伊能嘉矩的心得。

系統號:

P-020929

幻想蔓延──戰後臺灣科幻小說的空間敘事

標題:

幻想蔓延──戰後臺灣科幻小說的空間敘事

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

楊勝博 著

內容簡介:

【第一章】緒論

第一節 臺灣科幻小說的發展與社會變遷的關聯

第二節 本書研究方法、取材範圍與科幻小說的特殊性

第三節 臺灣科幻研究相關專書與論文簡要評述

本書章節安排

【第二章】文類挪移與空間翻譯

第一節 科幻文類的跨國輸入

第二節 科幻空間的在地實踐

本章小結

【第三章】家國與地方:國族神話的空間解構

第一節 往事如煙:反烏托邦與懷疑論述

第二節 現實寓言:政治科幻小說中的現實關懷

本章小結

【第四章】日常與符碼:資本主義的空間生產

第一節 從政治到日常生活:科幻空間敘事的轉向

第二節 消費文化與日常生活:符碼與商品的空間生產

本章小結

【第五章】性別與情慾:後人類未來的空間展演

第一節 曙光乍現:科幻敘事空間中性別議題的開展

第二節 堅固的都煙消雲散了:在全球化空間迷失的主體自我與性別

第三節 跨越邊界:跨種族、性別與時間的異端愛戀

本章小結

【第六章】結論

系統號:

P-020937

在承認與平等之間: 思想視角下的「馬華問題」

標題:

在承認與平等之間: 思想視角下的「馬華問題」

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

許德發 著

內容簡介:

導言:「馬華」作為問題與研究的態度

第一編 獨立運動時期:「馬華問題」與歷史根源

第一章、原地主義與華人「承認之鬥爭」的源起

第二章、徘徊於獨立大局與平等困局中的華人社會

第三章、馬來民族主義與「解放」「獨立」的本質

第四章、「憲政時刻」中的族群糾葛與憲政闕失

第五章、政治變動下的華巫關係與次族群間之整合

第二編 獨立建國之後:平等追求與文化困局

第六章、「五一三」之發生、記憶政治與華人的受創意識

第七章、「五一三」戒嚴中的華巫報章敘事與官方論述之形塑

第八章、「平等」與「公正」:分歧的華巫族群社會正義觀

第九章、歷史統緒與平等價值之間:華人的多元文化追求向度

第十章、代結論:國家權力邊緣下的馬華文化記憶傳承與文化再生產問題

附錄一:評論

一、公共事務的核心:政治理性的重建與復歸

二、魔咒解除之後:華社已至「思考沒有馬華公會時代」的臨界點

三、陳禎祿評價與馬華公會的歷史應用

四、「興權會」事件、國家不正義與歷史究責

跋、悵望家國

系統號:

P-020946

行旅者的世界史

標題:

行旅者的世界史

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

蔣竹山 著

內容簡介:

導論 長時段的回歸與公眾歷史——近來台灣出版市場的「全球史熱」

第一部 全球視野與全球史觀

1這個時代我們需要什麼樣的全球史觀?

2亞洲即世界——「哥倫布大交換」前的全球史

3全球化的開端——你所不知道的西元一千年

4既沒有和平也沒有戰爭——一九四六的全球史

第二部 全球視野下的人與物

5海洋、白銀、物與環境——明清帝國研究的新視角

6大清帝國與內亞——日本的新清史

7全球史視野下的廣州、長崎與巴達維亞

8一幅畫裡的物質文化看十七世紀全球貿易

9一張消失四百年的航海圖的全球史解謎

11十八世紀英國女性伊莉莎白・馬許的全球微觀史

10帝國史研究新取向——蒐藏與征服

12史隆先生與大英博物館的蒐藏全世界

第三部 「全球轉向」後的歷史新視角

13大英圖書館海圖裡的世界史

14閱讀「一戰」的幾種新視野

15既沒有洪秀全,也沒有曾國藩的太平天國「內戰」

16既有全球視野,也跨文化——閱讀威廉.麥克尼爾

17亞洲海洋史研究入門

18新文化史研究脈絡中的圖像與歷史

19空間轉向與文化相遇——全球視野下的醫療史研究

20近代東亞世界的「摩登新女性」

系統號:

P-020947

客家與周邊族群關係

標題:

客家與周邊族群關係

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:陽明交通大學出版社

作者:

張維安 編著

內容簡介:

推薦序:其實,我們都是客家人/周倩

導論:周邊族群帶來客家的異質性/張維安

1. 身是客:客家與周邊鄰居關係的個人所聞、所見、所學與所思/彭欽清

2. 抱養的追憶:從‘msbtunux 泰雅族qara’社Nokan 家族談起/謝世忠、李慧慧

3. 雅悠圳與木魚禪音:原住民族與客家族群關係的展示/張維安

4. 客庄祭祀公業派下員之語言使用/王保鍵

5. 語言、姓氏與族群界線:閩西南山區閩客方言社群的親屬與婚姻初探/簡美玲

6. 濱海客家聚集區增城、霞涌跨族群和諧互動之成因析論/劉麗川

7. 越南北部華人的移居及其社會網絡:以6 個廣東客家家庭為例/河合洋尚、吳雲霞著 范智盈譯

8. Life-style and Social Interaction of Hakka People in the Context of Thai-Chinese Society/Siripen Ungsitipoonporn

9. 人、神與幫群:從客家信仰看新馬社會裡的人群關係/張容嘉

10. 梁燊南與《馬華日報》的創辦與停刊/陳愛梅

11. 印尼後蘇哈托時期的華人政治參與和性別秩序:以山口洋市長蔡翠媚的從政之路為例/蔡芬芳

12. 牙買加客家族群的經濟營生與網絡建構的一種媒介:以雜貨店經營為例/黃信洋

系統號:

P-020974

Google地球與秦漢長城

標題:

Google地球與秦漢長城

時間:

2022年10月

出版單位:

臺北:三民書局

作者:

邢義田 著

內容簡介:

代序:新工具與新史學──用Google地球探索秦漢長城

?

第一章 Google 地球的前世今生

一、飛翔和鳥瞰的衝動帶來早期的空中拍攝

二、空拍在歷史研究上的運用──以羅馬共和末期格拉古兄弟的土地改革為例

三、Google 地球、光達和數值高程模型

?

第二章 GPS、Google 地球與額濟納河的漢代烽燧、古城調查

一、遺址調查和研究現況

二、利用GPS 和Google 地球作遺址定位

三、從點、線到面──較全面的遺址調查

四、地圖誤差和遺址比定

五、結論

附錄──漢代居延甲渠河北塞烽燧配置的再考察

?

第三章 內蒙古陽山長城秦或漢長城?

一、陰山及陰山以北的秦漢長城

二、過去的調查與爭議

三、陽山長城──秦或漢長城?

四、石蘭計山口以西的長城線

五、石蘭計山口以東的二十二段殘牆

六、陽山長城的烽燧與障塞

七、烽燧旁的積薪垛

八、陽山長城完工了嗎?

九、結論──「最後的解決」在於發掘

?

第四章 內蒙古漢外長城南線

一、典型的障塞烽燧遺址

二、障塞和烽燧布局

三、值得關注的幾個現象

四、南線以南未見報導的三個障塞遺址

?

第五章 內蒙古漢外長城北線

一、成吉思汗邊牆?西夏長城?漢外長城?

二、內蒙古外長城北線障塞

三、外長城北線的修築與放棄

四、漢武、昭、宣帝或西夏諸帝誰修築了外長城?

五、結論──仍如謎團的一道長城

?

第六章 被遺忘的蒙古國「外長城」

一、探索蒙古國南戈壁省的長城及障塞

二、南戈壁省的長城與障塞──兼論漢與北魏長城障塞形制之異

三、2005、2007 年蒙、俄學者未調查的七座障塞

四、南戈壁省長城和居延邊塞是否構成同一防線?是否曾完工?

五、南戈壁省長城障塞有無可能出土簡牘?

?

附錄 從古代天下觀看秦漢的長城

一、天下觀的構成

二、秦漢長城的實質與象徵

三、天下觀的延續與轉化

系統號:

P-020978

彬縣大佛寺:唐代佛教石窟的考古學報告與研究(一套兩冊)

標題:

彬縣大佛寺:唐代佛教石窟的考古學報告與研究(一套兩冊)

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

常青 著

內容簡介:

西元618年割據甘肅東部一帶的軍閥薛舉率領大軍進逼首都長安城,秦王李世民以西討元帥的名義帶領八總管兵力前往抗擊。最終以李世民的軍隊取得了勝利。當年作戰的主要地區,就是今天的陝西省彬縣一帶。李世民為了悼念死難的將士,特地在豳州修建了一所應福寺,也就是今天的彬縣大佛寺石窟。1988年1月13日,中國國務院將此地公佈為第三批全國重點文物保護單位。

彬縣大佛寺石窟,是中國陝西省境內規模最大的石窟群,現存窟龕約116所,造像約1500軀,大佛洞、千佛洞、羅漢洞是其中保存有造像的主要洞窟,內容相當精采。本書分為「本文篇」與「圖版篇」一套二冊。「本文篇」共計24萬8千字,圖片包含彩色地圖與黑白的洞龕平面圖與插圖共計191張。「圖版篇」則全部是彬縣大佛寺的精美彩色圖版共計283張。分冊的設計,主要是為了方便讀者同時閱讀文字與反覆對照圖版。

本書旨在向讀者提供全面而完整的這處石窟地點的客觀資料,並就一些相關問題進行研究,特別是有關大佛寺石窟造像的分期、大佛寺與唐代長安佛教藝術樣式、唐代長安與洛陽龍門石窟的關係、唐代長安佛教藝術模式及其對外界的影響力等。對於文物考古工作者、愛好者都具有重要的參考價值。

系統號:

P-021000

祭師、治療者、薩滿?:卑南族卡大地布之巫pulingaw

標題:

祭師、治療者、薩滿?:卑南族卡大地布之巫pulingaw

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:中研院民族所

作者:

陳文德 主編

內容簡介:

《祭師、治療者、薩滿?:卑南族卡大地布之巫pulingaw》原書德文版於1985 年出版,是安東(Anton Quack, 1946∼2009)根據山道明博士(Dominik Schröder, 1910∼1974)1960 年代中期在卡大地布(知本)卑南族部落調查所蒐集的資料,加以整理與分析而完成的著作。山道明從1964 年到1971 年之間曾先後來臺五次,總計停留日數約550 天。安東提到這批關於卡大地布巫師pulingaw 的資料,主要來自山道明1965 年3 月12 日到1966 年11 月10 日第二趟臺灣之行,而他自己則是於1978 年到1979 年期間在臺灣從事研究。本書包括〈導論〉、〈pulingaw 制度: 描述部分〉與〈pulingaw 制度:分析部分〉等。安東在〈導論〉中除了略述山道明以及長期在卑南族傳教且協助他與山道明的費道宏神父(Rev.Patrick Veil, 1901∼1988)的相關背景、卑南族研究文獻與卡大地布社會與宗教信仰的狀況,主要是說明山道明田野調查的特質,以及儀式禱文形式的重要性。安東在本書將pulingaw 這個制度分為兩部分來處理: ㈠描述部分包括巫師本人的口述(如故事、解釋及祭儀禱文)、為何成巫,以及成巫儀式的詳細過程; ㈡分析部分則根據這些資料,進一步與當時研究不同地區薩滿教(shamanism)的人類學、宗教學等領域的學者對話。

系統號:

P-021007

漢傳佛教專題史

華文創意寫作與跨媒體實踐

標題:

華文創意寫作與跨媒體實踐

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:新銳文創

作者:

梁慕靈 編著

內容簡介:

序言:華文創意寫作與跨媒體實踐

各篇文章簡介

【第一輯】創意寫作學科建設、跨學科發展與教學研究

論廣播劇創作的發展潛力──兼論香港都會大學創意寫作課程中廣播劇創作的培訓/梁慕靈

略說「中大文學地圖」(App)的設計構思及教學應用/黎必信

大學創意寫作課程的限制和可能性──以樹仁大學「文學創作微課程」為例/何嘉俊

香港大專中文課程的創意寫作教學實踐──從個人經驗出發/馬世豪

香港中學、大學的新詩創作教育推廣與90後、00後年輕詩人/陳康濤

大專院校創意寫作課程發展的檢討與展望──一個「斜槓族」寫作導師的觀點/黃納禧

作為「靈感池」的創意寫作基礎教學──從創意寫作課程的戲劇與影視學本科教學談起/孫慧欣

【第二輯】創意寫作、文化產業與跨媒體創作

以讀帶寫──跨媒體閱讀成果展示個案探討/吳美筠

飲食.創作.社區──文學與文化結合的全民教育視野/蕭欣浩

遊戲互動敘事中的創意寫作──以《俠盜獵車手5》與《巫師3》為例/邵棟

跨媒體敘事初探──以香港文化博物館的專題展覽為例/劉文英

跨媒體的創意寫作──香港廣告文案寫作的教學策略/吳麗嬋

文化產業中創意寫作的發展路徑/王美棋

【第三輯】創意寫作與中國古典文化新詮釋

謂我識途馬,宜作知津告──何敬群《詩學纂要》創作論初探/陳煒舜

從「中國悲劇意識」與「互文性」看〈孔雀東南飛〉及其電視劇集改編/梁德華

從發現到命名──論古典遊記的創作模式/李洛旻

從中國古典文化而來的創作資源──論「故事新編」的創意思維、創作規律及其在創意寫作學發展上的啟示/唐梓彬

論《我的朋友孔丘》對孔子形象的創新塑造/陳曙光

網路文學創作「初生代」與「類型融合」書寫──把君天作為方法的幾點思考/戰玉冰

創意寫作視野下的「重述神話」──以李銳、蔣韻《人間:重述白蛇傳》為例/鄺文峯

系統號:

P-020837

食農X實農:屬於臺灣人的食與農

大航海時代的台灣(增修版)

標題:

大航海時代的台灣(增修版)

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:如果出版社

作者:

湯錦台 著

內容簡介:

?第一章 西洋人到來以前的台灣社會

?第二章 衝破海禁的閩南人

馬尼拉的華人/在長崎、平戶的閩南私商/出沒台灣海峽的武裝集團

?第三章 佛朗機人來了

明朝丟掉了澳門/在澳門的福建商人/西洋火器傳到了日本/初見美麗之島

?第四章 從太平洋過來的西班牙人

從墨西哥到馬尼拉的海上通道/處在西、日摩擦夾縫中的台灣/「聖地牙哥號」的悲劇

?第五章 南向政策下的日本

肥前藩有馬晴信勢力的南下/村山等安遠征台灣/日本的鎖國

?第六章 後來居上的荷蘭人

荷蘭東印度公司的成立/初臨澳門/荷印公司總督科恩其人與荷蘭海外帝國的建立/二占澎湖擄掠漳州、廈門/撤澎湖,退守大員

?第七章 鄭芝龍的興滅

自立門戶/周旋在荷蘭人與明朝官員之間/殞滅

?第八章 荷蘭人統治下的台灣

對外貿易/島內的征討與擴張/基督教的傳播和先住民的治理/漢人大批來台/西班牙人的北部占領/走入歷史

?第九章 鄭荷對決,星落南天

對峙/對決前夕/決戰/將星殞落 台灣歸清

?第十章 歷史的對比,歷史的反思

荷蘭人對紐約的治理/荷蘭了留下了什麼/歷史的反思/歷史的未完結篇

?附錄 台灣是怎樣從史前進入大航海時代的

史前台灣的環南海貿易/接近尾聲的台灣史前期/打開台灣大門的閩奧海上私商/赤崁城真正的奠基人/結語

系統號:

P-020860

儒家思想與21世紀的對話

標題:

儒家思想與21世紀的對話

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:臺灣大學人文社會高等研究院

作者:

黃俊傑 主編

內容簡介:

序 儒家思想在21世紀的使命 / 孫震

導論 / 黃俊傑

【第一部 儒家思想與21世紀】

壹、 西方現代性危機與儒家倫理在21世紀的新意義 / 林遠澤

貳、 儒家的心性論及其在21世紀中的意義 / 蔡振豐

參、 朱子學能對21世紀提供什麼精神資源? / 黃俊傑

肆、 全球化時代下的陽明學的意義 / 陳立勝

伍、 儒家正統異端論及其21世紀新意義 / 許怡齡

陸、 儒家聖賢觀及其意象論內涵 / 林維杰

柒、 朝鮮儒學的核心價值及其21世紀新意義 / 楊祖漢

捌、 日本儒學的核心價值及其21世紀新意義 ——以荻生徂徠的人觀、教育論為探討中心 / 藤井倫明 金培懿

【第二部 儒家思想面對現代挑戰】

玖、 脆弱中的堅韌:儒家感通論如何面對新世紀挑戰 / 黃冠閔

拾、 公德、私德之分與儒家傳統 / 李明輝

拾壹、 當代陽明心學與儒商文化的發展及其意義 / 張崑將

拾貳、 徐復觀與盧卡契對現代主義的批判 / 陳昭瑛

拾參、 張君勱新儒家思想史探求過程中對陽明學評價之變遷 / 緒形康

系統號:

P-020886

高貴的失敗者: 日本史上十個悲劇英雄的殞落

標題:

高貴的失敗者: 日本史上十個悲劇英雄的殞落

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:遠足文化

作者:

Ivan Morris 著,李靜怡 翻譯

報導者:

遠足文化

內容簡介:

在西方文學或傳說裡,充滿了各種真實或虛構的英雄故事,絕大多數的英雄都有以下共同元素:為實現目標而英勇犧牲,最終獲得勝利。然而,日本許多最受尊敬的英雄,往往都是在未能實現目標的情況下殞命,甚至,他們在一開始就明白:自己將會以慘敗和死亡告終。這種無畏死亡的壯烈情懷,長久以來塑造了日本的個人和社會集體意識。

本書作者伊文.莫里斯是研究日本歷史與文化的重要學者,他以九個歷史人物的生死為題,如菅原道真、源義經、西鄉隆盛等人,刻劃這些悲劇英雄在面對死亡的堅定意志,無論是戰死沙場、處決受死、放逐而終,或是極富戲劇性的自盡,這些人都坦然接受潰敗的命運,並在後人心目中獲得崇高地位,榮登英雄殿堂。

這樣的情懷,也為二戰時的日本帶來影響,當時出現了一支充滿傳奇色彩的神風特攻隊,這些壯士即便自知無法撼動戰爭大局,卻仍然為了國家大義而從容赴死,莫里斯同樣做了深刻的心理描繪與分析,並收錄書中,成為第十個主題。

伊文.莫里斯同時也是三島由紀夫的好友,而本書更是被視為在三島由紀夫切腹後,分析日本自殺與英雄文化脈絡最重要的參考著作。莫里斯以細膩筆觸、動人且充滿故事性的敘事,加之大量第一手史料、當代文件、詩歌、文學作品等等,並引用許多英雄書寫的詩句、日記,描繪還原出十幅日本悲劇英雄的經典肖像,帶領讀者深入日本民族的內在世界,了解那些長久以來支持著日本人心靈的重要基石。

系統號:

P-020893

探究跨語際的文本分析:文藝理論與作品解讀

經世與實業:劉廣京院士百歲紀念論文集

標題:

經世與實業:劉廣京院士百歲紀念論文集

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

黎志剛、潘光哲 主編

內容簡介:

緣起/潘光哲

【第一部】近代中國的思想世界與經世實踐

近世中國的自我形象/王汎森

中國文化的第三週期/張彬村

儒家文化與近代中國企業管治/鄭潤培

危機管理和政體變革:晚清中國的「候補官」/梁元生

清代儒家禮教主義與「士商社會」的經世模式:論章學誠的宗族思想與活動/周啟榮

地域與經世思想的發展:近代廣東學風/陳明銶、區志堅

康有為之經世思想/陸寶千

張之洞的經世與實業思想/黎志剛

經世與郅治:《皇朝經世文編》「吏政」部分之分析──以地方行政為中心/潘光哲

【第二部】近代中國的經濟脈動與實業創建

清末通貨膨脹再探討/科大衛

倉儲與漕務:道咸之際江蘇的漕糧海運/周健

建設廣東:從孫中山《實業計劃》到陳濟棠《三年施政計劃》/張偉保

中國現代化寶書──孫中山:《實業計劃》的著譯與出版/李金強

實業救國:永利化學工業有限公司,1917-1937/關文斌

近代福建的經濟發展與環境保護/劉翠溶

制度移植與區域差異:「買辦制度」的臺灣經驗(1860-1895 年)/陳計堯

二十世紀前半葉滿鐵的礦業經營/陳慈玉

建設工程國家──「中美工程師協會」在中國,1919-1941/吳翎君

【附錄】

劉廣京先生履歷及著作表

劉廣京先生學述/潘光哲

系統號:

P-020898

蒙古帝國與伊斯蘭世界:從征服到改宗的歷史大變局

標題:

蒙古帝國與伊斯蘭世界:從征服到改宗的歷史大變局

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:廣場出版

作者:

Peter Jackson 著,廖素珊、王紫讓 翻譯

內容簡介:

緒論

第一部 話說從頭

第一章 蒙古帝國的觀察者:順尼派、什葉派、敵對勢力與歐洲基督徒

第二章 在蒙古入侵之前:穆斯林與內亞族群的相遇

第二部 世界帝國的誕生:征服、破壞與連結

第三章 蒙古西進(1219-1253年)

第四章 帝國的統治與分封(約1221-1260年)

第五章 旭烈兀的戰役與帝國分裂(1253-1262年)

第六章 征服時期的破壞、人口銳減及重建

第七章 蒙古內戰的時代

第八章 蒙古治世與跨大陸交流的再思考

第三部 蒙古君主與穆斯林臣民

第九章 間接統治:附庸的穆斯林王國

第十章 多疑的君主與他們的臣僕

第十一章 不信道者統治下的社會

第四部 伊斯蘭化的起點

第十二章 「改宗」伊斯蘭的意義

第十三章 諸汗改宗與穆斯林的復甦

尾聲 蒙古帝國的遺產

結論

附錄一 專有名詞詞彙表

附錄二 重要譯名對照表

附錄三 世系表與統治者列表

縮寫表

註釋

參考書目

系統號:

P-020901

雲林詔安客家民俗與信仰

歌流傳社會學.洄流迴路與台灣流行歌

標題:

歌流傳社會學.洄流迴路與台灣流行歌

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:唐山出版社

作者:

石計生 著

內容簡介:

自序與致謝

第一章 洄流視域下的社會學想像

第二章 戰後歌仔本的考察:從張邱冬松到郭一男的日本連結

第三章 戰後初期歌曲、歌仔本與雜誌的跨文化流傳:以中野忠晴、日本歌謠學院為例

第四章 禁歌時代的逃逸線探究:歌仔本、廣播電台與台語流行歌

第五章 纏繞的認同:台灣歌謠先驅者許石及其音樂的社會性

第六章 王者流行之聲:文夏流行歌的跨界/跨語翻唱曲

第七章 城市千高原:論上海-台北的三次歌流傳與交織

第八章 關鍵觸發網絡:從新加坡「海燕歌劇院」入口到流行歌的南洋流傳

第九章 校園民歌在南洋:創造奇異點的「激盪工作坊」、「北工站」

訪談後記

系統號:

P-020918

離開朝鮮的返鄉船:一九四五年日本殖民者在朝鮮的終戰經驗

標題:

離開朝鮮的返鄉船:一九四五年日本殖民者在朝鮮的終戰經驗

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:凌宇出版

作者:

李淵植 著,熊晨馨 翻譯

內容簡介:

1945年8月15日,二戰結束,日本帝國隨投降而解體,喪失了自「日韓合併」以來對朝鮮的殖民支配,上百萬隨帝國擴張渡過海峽至半島上落地生根的日本人,除了瞬間淪為戰敗國民,還必須面對被遣返回陌生故土的未知命運,不同的人在搭上離開朝鮮的返鄉船時,也有著不一樣的猶疑、難捨、掙扎及抉擇。

時至今日,許多臺灣人對「灣生」的故事已不再陌生,甚至在臺日友好的時代氛圍下,殖民時期日本人在臺灣的終戰經驗,已經被視為是臺灣史的重要記憶。卻少有人知道,在七十多年前的同一天,同樣有一群人在朝鮮也面臨跟「灣生」相同的遣返命運。然而,因為韓日兩個民族難解的歷史恩怨,這群人在終戰時經歷的災難與衝突、返鄉後遭受的痛苦,始終被在韓日兩國的歷史論述被抹除。本書是一位韓國學者重新挖掘這段兩國社會不願記憶的歷史,所留下的紀錄。

作者簡介

李淵植,1970年出生於首爾,1989年進入首爾市立大學,學習韓國現代史和韓日關係史。在解放空間中尋找「最可憐的團體」,而開始關注海外歸返同胞,最終寫了碩士論文《解放後海外同胞的歸返和美軍政廳政策》。此後,受日本文部省邀請,作為公費留學生,進入國立東京學藝大學日本研究系。在那裡接觸到了戰敗後從海外殖民地回來的日本人的相關資料,與從前相反地,開始關注從朝鮮回來的日本人,成果是一篇名為〈解放後居住韓半島的日本人歸返相關研究〉的博士論文。

系統號:

P-020922

多元的吐納:穿梭於臺灣文化公共領域

標題:

多元的吐納:穿梭於臺灣文化公共領域

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:巨流圖書公司

作者:

王俐容 主編

內容簡介:

Resume ︱ 作者簡介

Foreword ︱ 推薦序

文化公共領域:從骨感的現實,走向豐滿的理想

Preface ︱ 編者序

好的書寫可以改變社會!!

01 緒論:共築多元的文化公共領域

PART I 多元差異與文化公共領域

02 東臺灣阿美族野菜文化的公共化

03「牡丹社事件」的頭骨返還與原住民族文化政策

04「在地音樂節」做為公共領域對原住民文化傳承的影響

05 臺灣的東南亞族裔地景與媒體再現

PART II 多元實踐與文化公共領域

06 性別文化空間、影像與公共性:以阿嬤家和平與女性人權館與文化產製品為例

07「眷村,不一樣的精彩」:屏新而論的公共參與初探

08 探究審議式決策機制之實踐:以黃金博物館參與式預算計畫為例

09 產業文化資產創生初探:地方創生與產業文化空間的公共領域

10 數位時代下的新公共廣電服務:臺灣《公視+》的發展策略初探

11 在傳統和數位之間擺盪:臺灣公視的全媒體轉型

系統號:

P-020927

日本殖民下的她們:展現能力,引領臺灣女性就業的職場女先鋒

標題:

日本殖民下的她們:展現能力,引領臺灣女性就業的職場女先鋒

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:臺灣商務印書館

作者:

游鑑明 著

內容簡介:

導論

臺灣何時有職業婦女?

殖民化與現代性

性別與種族

為何要與她們對話?

第一章 女性就業環境的形成

第一節 傳統女性勞動習慣的承傳

第二節 總督府的政策與民間的倡導

第三節 女性態度的轉變

第四節 職業結構的改變與新興職業的產生

第五節 小結

第二章 不讓鬚眉的女教員

第一節 女教員的來源與培養

第二節 女教員的人數、任用資格與薪資

第三節 女教員的地理分布與職務異動

第四節 女教員的教學工作

第五節 女教員對教育、家庭、社會及其個人的影響

第六節 小結

第三章 超越群芳的女醫生

第一節 女醫生的產生

第二節 女醫生的出路與工作

第三節 女醫生的社會地位與影響

第四節 小結

第四章 華麗轉身的產婆

第一節 產婆訓練的緣起

第二節 產婆訓練的開始與發展

第三節 產婆的職業化與接生工作

第四節 產婆的社會地位及其影響

第五節 小結

第五章 堅忍謙恭的看護婦

第一節 近代護理人員的產生

第二節 近代護理教育的展開

第三節 走入職場的看護婦與職務異動

第四節 護理工作的展開

第五節 護理工作對個人、家庭及社會的影響

第六節 小結

第六章 自助助人的女工

第一節 女工的分布與徵用

第二節 工廠的管理

第三節 女工的離職與罷工

第四節 女工的角色地位及其影響

第五節 小結

第七章 結論:發現與啟示

系統號:

P-020939

《西遊記》小說無關吳承恩考及其他

標題:

《西遊記》小說無關吳承恩考及其他

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:博揚文化

作者:

王見川 著

內容簡介:

上篇多角度論《西遊記》小說與吳承恩無關

《明心寶鑑》與《水滸傳》、《西遊記》之關係──兼談二小說的成書年代

《水滸傳》、《西遊記》與《明心寶鑑》關係探究──兼談容與堂版《水滸傳》成書年代

從新內證看《西遊記》的編寫者──兼論其與吳承恩的關係

明代的《西遊記》與百回本的《西遊記》──兼談吳承恩的著作權

下篇《西遊記》小說細讀與其他

《搜神記》所載陳光蕊貞觀十三年己巳狀元及第與《西遊記》關係初探──兼談東海陳子春傳說的由來

世德堂版《西遊記》第九回初探──兼談朱本、陽本的取材來源

略談世本、陽本、朱本《西遊記》的彼此關係──以《永樂大典》所載《西遊記》與玄奘的神聖出身敘述為考察線索

朱本《西遊記》的成書時間──以「三教搜神大全類文本」的「觀音菩薩」記載為切入視角

系統號:

P-020940

中醫不科學?1920-1930年代的社會輿論(上下兩冊)

標題:

中醫不科學?1920-1930年代的社會輿論(上下兩冊)

時間:

2022年9月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

皮國立 編著

內容簡介:

你會看中醫、吃中藥嗎?在新冠肺炎疫情肆虐期間,你聽過或吃過「清冠一號」來抗疫嗎?那些林立於大街小巷的中藥鋪和中醫診所,曾經只差一點點,就不復存在了。歷史上每件事物的存續與消亡,都不是理所當然的。一百多年前,正當五四運動勃興之後,人們開始高喊「科學化」與「西化」,要打倒一切陳腐、過時的舊學問,有著數千年歷史的中國醫學,很快地被捲入這場風暴中。

1929年,南京國民政府行政院衛生部成立,其下設置「中央衛生委員會」,並於當年2月突襲中醫藥界,以「中醫妨礙全國醫事衛生」為由,提出四項有關「廢除中醫」之提案,擬定一連串漸進手段來限制中醫發展,希望逐步達到消滅中醫之目標。隨後,全國中醫藥界迅速展開了一連串抗爭與請願,甚至一路鬧到中央,驚動府院高層,最終保住了現代中醫藥發展的命脈。

這段歷史,見證了中國醫學現代化、科學化之開端,意義重大。本書收錄當時與隨後抗爭的相關檔案和報刊資料,重現當時的新聞輿論和醫藥業界對此事的看法,為讀者重新演繹這段中醫現代史的重大事件。本書不只促使我們思考中西醫學在當時的交鋒,這些史料更提醒我們,面對傳統知識與西方科學,我們或許可以抱持一種怎麼樣的態度來看待?值得讀者從史料中細細思索玩味。書中有關帝國主義、經濟侵略、革命思想等話語,也顯示中醫存廢問題其實和政治發展之間的高度相關性。讀者透過研讀這本資料,必能增進對這個時代醫藥問題的認識,也能從政治、經濟、文化等各個層面來評估這場運動的成敗得失,並重新詮釋現代中醫史的發展脈絡。

系統號:

P-020951

福建-澎湖-臺灣:總結文獻中的早期接觸(約西元200-1450年)

標題:

福建-澎湖-臺灣:總結文獻中的早期接觸(約西元200-1450年)

時間:

2022年8月

出版單位:

臺北:曹永和文教基金會、南天書局

作者:

Roderich Ptak 著,邱泰然 翻譯,鄭維中 審訂

內容簡介:

引言

?

早期記載

6世紀中期為止的福建與沿海地帶

有關臺灣在古代史料記載的爭議性描述

三國時代文獻中提及的夷洲

?

隋代與唐代

《隋書》中的流求國

唐代有關臺灣和澎湖的爭議性記載

唐代為止的福建與臺灣:最後的想法

?

五代十國與宋代

自唐朝到五代時期的福建

宋代的福建

宋代航海路線與海洋空間

福建與菲律賓

毗舍耶、澎湖與流求

宋代中國與臺灣:最後的思考

?

元代

征服福建與作為海上勢力的蒙古人

忽必烈汗與流求國

東部路線與澎湖群島

中國治下的澎湖

?

明代早期

明朝航海時代與沿海空間

洪武年間的臺灣與澎湖

澎湖、臺灣與官方艦隊探索

航海文本裡的海上路線

?

結語

?

參考文獻

第一手文獻與資料

研究與歐語翻譯著作

德文略語對照表

地圖

索引

系統號:

P-020956

元雜劇中的愛情與社會

標題:

元雜劇中的愛情與社會

時間:

2022年8月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

張淑香 著

內容簡介:

2022年版序 思念

謝詞

1980年版序

敘論:元雜劇的社會質素

一、元雜劇產生的時代社會背景

二、元雜劇內容的社會性意義

三、元雜劇語言的寫實性

第一章 元雜劇中的愛情表現與其社會意義

一、前言

二、愛情的「悲」劇

三、愛情的「喜」劇

四、愛情的「神」劇

五、結語

第二章 《西廂記》的喜劇成分

一、主題構式的喜劇意識

二、喜劇情境的表現

三、結語

第三章 從戲劇的主題結構談竇娥的「冤」

一、「冤」的構成──一個人間的煉獄

二、「冤」的抉擇──一個悲劇英雄的意識

三、「冤」的解決──一個超自然真理的啟示

附錄 元雜劇題名對照表

系統號:

P-020830

抒情傳統的省思與探索

標題:

抒情傳統的省思與探索

時間:

2022年8月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

張淑香 著

內容簡介:

2022年版序

前言

理論

第一章 論「詩可以怨」

第二章 抒情傳統的本體意識──從理論的「演出」解讀〈蘭亭集序〉

附錄一 「神思」與「想像」

附錄二 由〈辨騷篇〉看劉勰的文學創作觀

詩歌

第三章 三面「夏娃」──漢魏六朝詩中女性美的塑像

第四章 旅人的幽情──略談幾首懷古歌詞

小說

第五章 從驚天動地到寂天寞地──《水滸全傳》結局之詮釋

第六章 頑石與美玉──《紅樓夢》神話結構論之一

附錄三 從小說的角度設計看賣油郎與花魁娘子的愛情

散文

第七章 鱗爪見風雅談臺靜農先生的《龍坡雜文》

系統號:

P-020831

風水的社會人類學:中國及其周邊的比較

客家論的現代構圖

新舊政權夾縫中的臺灣省立臺北高級中學(1945-1949)

中國宗教的特殊性和普世性 : 理論和方法新探

香草美人的召喚:臺灣香奩體的風雅話語與詩歌美學(1816-1945)

古地圖與金門史研究

開荒故土:當代一貫道的發展動態

標題:

開荒故土:當代一貫道的發展動態

時間:

2022年8月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

畢遊塞(Sébastien Billioud) 著

內容簡介:

華人宗教研究叢書.一貫道系列 主編序

謝辭

導論

第一部分 傳道道親的信仰定位與信仰確證模式

第一章、傳道道親的產生

第二章、信仰確證

第二部分 卡里斯瑪與常規化

第三章、一貫道內的卡里斯瑪塑造

第四章、卡里斯瑪與「非常」之常規化

第三部分 緩和緊張局勢

第五章、 儒家思想緩和一貫道與社會及政治環境間張力的作用

第六章、 一貫道在香港及中國大陸推廣儒家文化的活動

第四部分 組織與策略

第七章、傳道工作的結構與組織

第八章、考量兩岸政治關係的精心策略

後記

參考文獻

系統號:

P-020908

中國遠征軍緬北滇西作戰

莊子物學

標題:

莊子物學

時間:

2022年8月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

朱志學 著

內容簡介:

序朱志學《莊子物學》 / 楊儒賓

《莊子》的物學代序 / 賴錫三

我在志學遇到志學 / 吳冠宏

一意孤行,居然可成:朱志學博士《莊子物學》代序 / 林安梧

論辯證思維與畸人敘事之詭譎相即:朱志學《莊子物學》序 / 曾昭旭

以有虛境故,一切法得成 / 朱志學

第一章 緒論

第二章 蔣年豐奠基「臨終啟悟」的宗教轉向

第三章 余德慧「人文臨床」視野下的方法學變革

第四章 楊儒賓「漢語物學」的學術系譜

第五章 莊子物學的理論基點

第六章 莊子物學的宗教維度

第七章 莊子物學思想的當代實踐示例──碑之為物

第八章 結論

系統號:

P-020960

李登輝與臺灣民主化學術討論會論文集

標題:

李登輝與臺灣民主化學術討論會論文集

時間:

2022年7月

出版單位:

臺北:國史館

作者:

朱志學 著

內容簡介:

小笠原欣幸 / 李登輝與總統直選:回顧四分之一世紀的成就

賴怡忠 / 李登輝十年與臺灣民主化的國際因素─美中臺三角關係對臺灣民主化影響

李福鐘 / 李登輝對中國政策的起點(1988-1993)

龔明鑫 / 從戒急用忍到走入世界

呂曜志 / 李登輝前總統從政年間的臺灣經貿環境與政策回顧-從農業、產業到金融

張國城 / 李登輝在第一次總統直選中的危機處理-兼論「十八套劇本」

張世瑛 / 臺灣共識的凝聚─李登輝領導下的臺灣社會面對1995臺海飛彈危機的反應

陳儀深、薛化元 / 一九九七修憲述評─著重於「政黨合作路線」的檢討

林果顯 / 民主化時期的文化運動:李登輝與中華文化復興運動總會

許有為 / 李登輝總統的聖家堂:試論1990 年代臺灣憲政體制與運作的正常化

羅承宗 / 李登輝總統第二次民主改革倡議之回顧與啟發

吳俊瑩 / 李登輝時代的轉型正義

謝若蘭、李安妮 / 李登輝與臺灣原住民族權利發展初探

花亦芬 / 普世價值vs.亞洲價值:李登輝前總統對臺灣民主深化之路的關鍵思考

鄭睦群 / 臺灣基督長老教會視角下的李登輝

葉海煙 / 臺灣精神的實踐典範─李登輝先生的生命哲學

鄭麗榕 / 變動年代的臺灣歷史見證:副總統筆記中的李登輝與蔣經國

系統號:

P-020962

史識與詩心──近現代戰爭視域下的「詩史」傳統

標題:

史識與詩心──近現代戰爭視域下的「詩史」傳統

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

邱怡瑄 著

內容簡介:

作為深烙銘刻於傳統中國詩學的書寫意識,「詩史」既是作者創作時對當時世界的觀感與認知,亦是讀者探尋詩歌隱微意旨的指南針。本書擇取十九世紀下半到二十世紀上半具「詩史」意圖,有意以文學反映歷史的著作為討論對象,思考「詩而為史,史而詩為」的書寫傳統。以此展現「詩史」概念上承中國詩經學中傳統「韻語與國史通」的思想體系,下則開啟近現代文學情境中,詩歌與世變之間的辯證性討論。此間「詩心」與「史識」的互為脈絡,正體現這一詩學傳統的豐富理論層次。

作者簡介

邱怡瑄,國立臺灣大學中國文學系博士,現任國立彰化師範大學國文學系助理教授。主要研究領域為晚清民國舊體詩、近現代文學與文化、東亞漢詩,撰有〈文統與政統的雙重建構──《四庫全書總目.集部類》「國朝提要」對清代文壇的勾勒〉、〈近世初期日本禪僧南浦文之(1554-1620)詩文集中的東亞圖像與個人生活〉等論文。

系統號:

P-020851

香港文學論——香港想像與方式

標題:

香港文學論——香港想像與方式

時間:

2022年2月

出版單位:

臺北:臺灣師大出版社

作者:

金惠俊 著

內容簡介:

推薦序

例 言

作者簡介

緒 論 香港文學的獨特性和範疇

第一章 1997 年之後香港文學的變化及其意義

第二章 香港專欄散文的嬗變與未來

第三章 香港小說中的母親、女兒、妻子――慈母、孝女、賢妻

第四章 香港小說中的主婦和女傭形象――家務勞動

第五章 香港小說中的外籍女性家庭傭工――「菲傭」

第六章 中國第一部「意識流」小說――劉以鬯的《酒徒》

第七章 香港文學中具有里程碑意義的小說――劉以鬯的《酒徒》

第八章 空間中心的香港想像與方式――西西的《我城》

第九章 正面的香港想像與方式――西西的《我城》

第十章 總合性的香港想像與方式――也斯的《後殖民食物與愛情》

結 論 香港文學既有的傳統或者新近的嘗試

作者後記

原文出處

參考文獻

系統號:

P-020882

朝鮮映画の時代 帝国日本が創造した植民地表象

台湾書店百年の物語 書店から見える台湾

標題:

台湾書店百年の物語 書店から見える台湾

時間:

2022年10月

出版單位:

東京:エイチアンドエスカンパニー

作者:

台湾独立書店文化協会 編著,郭雅暉、永井一広 翻譯

內容簡介:

第一篇 日本統治時代の書店

一 近代的書店の黎明期

二、文化協会時代(一九二〇年代)

三、飛躍する時代の書店(一九三〇年代)

【地方書店漫遊一、高雄の独立書店についての思い出】

第二編 言論統制の時代

一、百万民族大移動の哀歌(一九四〇年代)

二、ゆっくり歩き出す時代(一九五〇年代)

三、海賊版王国となってしまった時代(一九六〇年代)

【地方書店漫遊二、風が吹く軒で書物を広げて読めば、古き道が私の顔を照らしてくれる。台南中正路商圏書店系図】

第三篇 書籍業界が飛躍する時代

一、書籍業界の盛んな年代(一九七〇年代)

二、百花繚乱の日々(一九七〇年代)

三、消費時代の到来(一九八〇年代~)

【地方書店漫遊三、書店散歩 台南篇】

【地方書店漫遊四、書店散歩 嘉義篇】

第四篇 独立の声

一、独立書店の芽生え(一九八〇年代)

二、自分の声を上げる時代(一九九〇年代)

三、台湾に根を下ろす書店たち (一九九〇年代)

【地方書店漫遊五、「じっとしていられない奴ら」 私の宜蘭書店考察ノート】

第五篇 書店における転換期

一、インターネット時代の到来(二〇〇〇年代)

二、独立書店の新生(二〇〇〇年代)

三、捨てられぬ理想(二〇〇〇年代)

【地方書店漫遊六、重慶南路書店街について 私の一風変わった独立書店の経験と夢】

系統號:

P-020877

近代朝鮮の甲午改革と王権・警察・民衆

不確実性の世界と現代中国

標題:

不確実性の世界と現代中国

時間:

2022年9月

出版單位:

東京:日本評論社

作者:

李春利 著

內容簡介:

序 章 米中対立は日本の利益にならない/李春利

第1部 不確実性の世界と中国

第1章 巨龍中国 交錯する諸課題――米国、日本、そして中国への教訓/毛里和子

第2章 東アジアの成長モデル――規則に基づく貿易秩序における対立と協力/クリスティーナ・L・デイビス

第3章 「マーケットクラフト」は新しいステートクラフト――アメリカ、日本、そして中国への教訓/スティーヴン・K・ヴォーゲル

第4章 米中の国力バランスが経済覇権と東アジアの未来を決める――エズラ・ヴォーゲル出版記念シンポジウムより/鈴木孝昌

第5章 米国議会から見た米中関係/河辺一郎

第6章 台湾のWHO「参加」をめぐる国際政治?――グローバルヘルス行政のなかの非国家主体/加治宏基

第7章 日本・中国国民の対外イメージと「国民感情」/徐涛・鈴木隆

第8章 日中関係における「トップダウン」と「価値観外交」/劉柏林

第9章 「新時代の日中関係」への過程――安倍・習両政権における対立・関係改善を検証する/川村範行

第2部 現代中国のフロンティア

第10章 「援助/ODAを超えて」論と中国――日韓中印対外援助比較を手がかりに/佐藤元彦

第11章 自動車の未来と中国――CASEはどこへ向かうのか/李春利

第12章 「新四化(CASE)」と中国自動車産業の未来/趙福全

第13章 中国製造業企業の発展プロセス――後発国企業の「キャッチアップ」と「追い抜き」/田中英式

第14章 現代中国の農地制度改革論――農村土地私有化のレジリエンス/高橋五郎

第15章 生産関係からみた中国の土地政策――“三権分置”政策に対する考察/金湛

第16章 「民俗宗教」「民族宗教」と中国の宗教政策/周星

第17章 人類学・民族学における中国少数民族研究の位置づけ/高明潔

第18章 アメリカにおける華人コミュニティの変遷と社会団体の役割/唐燕霞

系統號:

P-020834

近代日本の朝鮮侵略と大アジア主義 右翼浪人の行動と思想

近代仏教教団と戦争 日清・日露戦争期を中心に

標題:

近代仏教教団と戦争 日清・日露戦争期を中心に

時間:

2022年9月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

小林惇道 著

內容簡介:

序 章

第Ⅰ部 諸制度と「戦時事業」の全体像

第一章 明治期の宗教制度と仏教教団の動向

第二章 日清戦争における真言宗・浄土宗の「戦時事業」

第三章 日露戦争における真言宗・浄土宗の「戦時事業」

第Ⅱ部 「戦時事業」の具体相

第四章 近代真言宗の戦死者追弔と組織再編―護国寺忠霊堂建設をめぐって

第五章 内務省提出文書から見る仏教教団と国家―浄土宗東京忠魂祠堂建設を中心に

第六章 浄土宗忠魂祠堂の地域的多様性―その重層的性格をめぐって

第七章 日露戦争期における仏教界の戦死者追弔とその評価―仏教系メディアを中心に

終 章 「戦時事業」から見る仏教教団の「近代化」

系統號:

P-020838

唱歌「蛍の光」と帝国日本

日本統治下の台湾と朝鮮における特殊教育――発展と停滞の諸相

近代中国の新疆統治 多民族統合の再編と帝国の遺産

標題:

近代中国の新疆統治 多民族統合の再編と帝国の遺産

時間:

2022年9月

出版單位:

東京:慶應義塾大学出版会

作者:

木下惠二 著

內容簡介:

はじめに 帝国継承国家としての「中国」

第一章 伝統的統治の動揺と崩壊――楊増新の統治とその限界

第二章 盛世才政権におけるソ連型民族政策の導入と「民族自治」

第三章 盛世才による粛清と民族政策の破綻

第四章 国民党政権の新疆統治の論理――1940年代

第五章 国民党政権の新疆統治政策

第六章 共産党政権の新疆統治における民族と階級――1950年代

おわりに 民族自決的統合と国民的統合とがせめぎ合う帝国継承国家・中国

系統號:

P-020905

日本人が夢見た満洲という幻影 中国東北部の建築遺構を訪ねて

標題:

日本人が夢見た満洲という幻影 中国東北部の建築遺構を訪ねて

時間:

2022年8月

出版單位:

東京:新日本出版社

作者:

船尾修 著

內容簡介:

はじめに 満洲時代の建築物との出会い

1. 旅順 満洲国建国への助走

2. 奉天(瀋陽)① 満洲事変の舞台

3. 奉天(瀋陽)② 異国にあった「東京駅」

4. 新京(長春)① 原野の首都建設計画

5. 新京(長春)② 皇帝・溥儀が信じた偽りの復辟

6. 大連① 日本からの玄関口

7. 大連② 大連は果たして夢の都だったのだろうか

8. ハルビン① 悪魔の誘惑と七三一部隊

9. ハルビン② 極東のパリと呼ばれた街

10. 安東(丹東) 北朝鮮国境の朝鮮族の街

11. 近代国家の誕生と終焉

あとがき

系統號:

P-020967

War and Peace in the Taiwan Strait

標題:

War and Peace in the Taiwan Strait

時間:

November, 2022

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Scott L. Kastner

內容簡介:

Introduction: Rumors of War in the Taiwan Strait

Part I: Past and Future Trends in Cross-Strait Relations

1. Economic Integration Across the Taiwan Strait

2. The Shifting Balance of Military Power in the Taiwan Strait

3. The U.S. Commitment to Taiwan

4. Domestic Dynamics in China and Taiwan

Part II: Assessing the Prospects for Conflict and Peace

5. Modeling Cross-Strait Relations

6. The Problem of Taiwan Revisionism

7. The Problem of PRC Revisionism

Conclusion: The Most Dangerous Place on Earth?

Notes

References

Index

Author Bio

Scott L. Kastner is a professor in the Department of Government and Politics at the University of Maryland, College Park. He is the author of Political Conflict and Economic Interdependence Across the Taiwan Strait and Beyond (2009) and coauthor of China’s Strategic Multilateralism: Investing in Global Governance (2019).

系統號:

P-020825

The Dalai Lama's Special Envoy: Memoirs of a Lifetime in Pursuit of a Reunited Tibet

標題:

The Dalai Lama's Special Envoy: Memoirs of a Lifetime in Pursuit of a Reunited Tibet

時間:

November, 2022

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Lodi Gyaltsen Gyari

內容簡介:

Lodi Gyaltsen Gyari spent decades drawing attention to the plight of the Tibetan people and striving for resolution of the Tibetan-Chinese conflict. He was the Dalai Lama’s Special Envoy and chief negotiator with the People’s Republic of China in the formal negotiations over the status of Tibet. In this revealing memoir, Gyari chronicles his lifetime of service to the Dalai Lama and the Tibetan cause.

Gyari recounts his work conducting formal dialogue with the Chinese leadership from 2002 to 2012, as well as his efforts during the many years of quiet diplomacy preceding these historic negotiations. He details the fits and starts of the parties’ relationship, addressing successes as well as failures and highlighting misperceptions, missteps, and missed opportunities by both sides. Gyari grounds his recollections of his time as Special Envoy in his life experience, providing a powerful account of the personal side of Tibet’s struggles. He describes the Tibetan resistance to the Chinese invasion and the tumultuous early years of the Tibetan community in exile as well as his family’s history and spiritual lineage. A reincarnated Tibetan Buddhist lama forced to flee Tibet during the Chinese invasion, Gyari illuminates how his political efforts fulfilled his spiritual calling.

Informed by his unparalleled experiences, Gyari offers realizable—but provocative—recommendations for restarting the Tibetan-Chinese dialogue to achieve a mutually beneficial resolution of the issue. For all readers interested in Tibet’s complex modern history, this book offers an incomparable look inside the decades-long effort to achieve the Dalai Lama’s vision of a reunited Tibet.

Author Bio

Scott L. Kastner is a professor in the Department of Government and Politics at the University of Maryland, College Park. He is the author of Political Conflict and Economic Interdependence Across the Taiwan Strait and Beyond (2009) and coauthor of China’s Strategic Multilateralism: Investing in Global Governance (2019).

系統號:

P-020828

Searching for the Body: A Contemporary Perspective on Tibetan Buddhist Tantra

標題:

Searching for the Body: A Contemporary Perspective on Tibetan Buddhist Tantra

時間:

October, 2022

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Rae Erin Dachille

內容簡介:

Introduction

1. Imagining the Body Mandala

2. Constructing the Body Mandala Debate

3. “Cutting the Ground”: Citations Revealing Mandala Iconography in the Making

4. Ngorchen’s Armor of Citations: Defending and Delineating the Hevajra Corpus

5. “Aligning the Dependently Arisen Connections”: The Exegete Rearticulates Body and Text

Conclusion

Epilogue, Unsutured: Notes on the Margin of the Black Book

Appendixes

Notes

Bibliography

Index

Author Bio

Rae Erin Dachille is assistant professor of religious studies and East Asian studies and affiliate faculty in social, cultural, and critical theory and gender and women’s studies at the University of Arizona.

系統號:

P-020826

Imagining India in Modern China: Literary Decolonization and the Imperial Unconscious, 1895–1962

標題:

Imagining India in Modern China: Literary Decolonization and the Imperial Unconscious, 1895–1962

時間:

October, 2022

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Gal Gvili

內容簡介:

Acknowledgments

Introduction: South-North-South

1. Unsettling the Violence of Comparison

2. What Is Rising There in the East?

3. Folklore, (Il)literacy, and Cyclical Realism

4. Śakuntalā in China

Epilogue: After 1962: The Ongoing Literary Work of Mourning

Notes

Bibliography

Index

Author Bio

Gal Gvili is an assistant professor in the Department of East Asian Studies at McGill University.

系統號:

P-020827

The Cultivated Forest: People and Woodlands in Asian History

標題:

The Cultivated Forest: People and Woodlands in Asian History

時間:

October, 2022

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Edited by Ian M. Miller, Bradley Camp Davis, Brian Lander and John S. Lee

內容簡介:

Acknowledgments

Introduction: The Cultivated Forest / Ian M. Miller, Bradley Camp Davis, and John S. Lee ix

Chapter 1. Deforestation in Early China: How People Adapted to Wood Scarcity / Brian Lander

Chapter 2. Forestry by Contract: Knowledge, Ownership, and the Written Record in South China / Ian M. Miller

Chapter 3. Fighting over Nature: Resource Disputes in Central Japan during an Age of Instability, 1475–1635 / John Elijah Bender

Chapter 4. The Sylvan Local: The Pine Protection Kye in Late Chosŏn Korea, 1700–1900 / John S. Lee

Chapter 5. Frontier Timber in Southwest China: Market, Empire, and Identity / Meng Zhang

Chapter 6. Splintered Habitats: The Fragmentation of Ecotone Northern China’s Imperial Woodland Complexes / David A. Bello

Chapter 7. Camphor, Celluloid, and Colonialism: The Dutch East Indies and Colonial Taiwan in Comparative Perspective / Faizah Zakaria

Chapter 8. Modern Trees for Backward China: Arbor Day and the Struggle against Ecological “Backwardness” in Republican China, 1911–1937 / Larissa Pitts

Chapter 9. Sunny Slopes Are Good for Grain, Shady Slopes Are Good for Trees: Nuosu Yi Agroforestry in Southwestern Sichuan / Stevan Harrell, Amanda H. Schmidt, Brian D. Collins, R. Keala Hagmann, and Thomas M. Hinckley

Glossaries of Plant Names and Non-Roman

Characters

Bibliography

List of Contributors

Index

系統號:

P-020884

Recentering the World: Literary Decolonization and the Imperial Unconscious, 1895–1962

標題:

Recentering the World: Literary Decolonization and the Imperial Unconscious, 1895–1962

時間:

September, 2022

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

Ryan Martinez Mitchell

內容簡介:

Recentering the World recovers a richly contextual, detailed history of Western-imposed legal structures in China, as well as engagements with international law by Chinese officials, jurists, and citizens. Beginning in the Late Qing era, it shows how international law functioned as a channel for power relations, techniques of economic domination, as well as novel forms of resistance. The book also radically diversifies traditionally Eurocentric accounts of modern international law's origins, demonstrating how, by the mid-twentieth century, Chinese jurists had made major contributions to international organizations and the UN system, the international judiciary, the laws of armed conflict, and more. Drawing on extensive archival research, this book is a valuable guide to China's often conflicted role in international law, its reception and contention of concepts of sovereignty, property, obligation, and autonomy, and its gradual move from the 'periphery' to a shared spot at the 'center' of global legal order.

系統號:

P-020853

Like Water: A Cultural History of Bruce Lee

標題:

Like Water: A Cultural History of Bruce Lee

時間:

August, 2022

出版單位:

New York: NYUPress

作者:

Daryl Joji Maeda

內容簡介:

An Asian and Asian American icon of unimaginable stature and influence, Bruce Lee revolutionized the martial arts by combining influences drawn from around the world. Uncommonly determined, physically gifted, and artistically brilliant, Lee rose to fame as part of a wave of transpacific globalization that bridged the nearly seven thousand miles between Hong Kong and California. Like Water unpacks Lee’s global impact, linking his legendary status as a martial artist, actor, and director to his continual traversals across the newly interconnected Asia and America.

Daryl Joji Maeda’s multifaceted account of Bruce Lee’s legacy uniquely traces how movements and migrations across the Pacific Ocean structured the cultures Bruce Lee inherited, the milieu he occupied, the martial art he developed, the films he made, and the world he left behind. A unique blend of cultural history and biography, Like Water unearths the cultural strands that Lee intertwined in his rise to a new kind of global stardom. Moving from the gold rush in California and the British occupation of Hong Kong, to the Cold War and the deployment of American troops across Asia, Maeda builds depth and complexity to this larger-than-life figure. His cultural chronology of Bruce Lee reveals Lee to be both a product of his time and a harbinger of a more connected future.

Nearly half a century after his tragic death, Bruce Lee remains an inspiring symbol of innovation and determination, with an enduring legacy as the first Asian American global superstar.

Author Bio

Daryl Joji Maeda is Dean and Vice Provost of Undergraduate Education and Professor of Ethnic Studies at the University of Colorado, Boulder. He is the author of Chains of Babylon: The Rise of Asian America and Rethinking the Asian American Movement.

系統號:

P-020948

Living and Working in Wartime China

標題:

Living and Working in Wartime China

時間:

July, 2022

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Edited by Brett Sheehan and Wen-hsin Yeh

內容簡介:

Covering the years of Japanese invasion during World War II from 1937 to 1945, this essay collection recounts Chinese experiences of living and working under conditions of war. Each of the regimes that ruled a divided China—occupation governments, Chinese Nationalists, and Chinese Communists—demanded and glorified the full commitment of the people and their resources in the prosecution of war. Through stories of both everyday people and mid-level technocrats charged with carrying out the war, this book brings to light the enormous gap between the leadership’s demands and the reality of everyday life. Eight long years of war exposed the unrealistic nature of elite demands for unreserved commitment. As the political leaders faced numerous obstacles in material mobilization and retreated to rhetoric of spiritual resistance, the Chinese populace resorted to localized strategies ranging from stoic adaptation to cynical profiteering, articulated variously with touches of humor and tragedy.

These localized strategies are examined through stories of people at varying classes and levels of involvement in living, working, and trying to work through the war under the different regimes. In less than a decade, millions of Chinese were subjects of disciplinary regimes that dictated the celebration of holidays, the films available for viewing, the stories told in tea houses, and the restrictions governing the daily operations and participants of businesses—thus impacting the people of China for years to come. This volume looks at the narratives of those affected by the war and regimes to understand perspectives of both sides of the war and its total outcomes. Living and Working in Wartime China depicts the brutal micromanaging of ordinary lives, devoid of compelling national purposes, that both undercut the regimes’ relationships with their people and helped establish the managerial infrastructure of authoritarian regimes in subsequent postwar years.

Editor Bio

Brett Sheehan is professor of history and East Asian languages and cultures at the University of Southern California.

Wen-hsin Yeh is Richard H. and Laurie C. Morrison Chair Professor in the Department of History at the University of California, Berkeley.

系統號:

P-020839

Memory, Music, Manuscripts: The Ritual Dynamics of Kōshiki in Japanese Sōtō Zen

標題:

Memory, Music, Manuscripts: The Ritual Dynamics of Kōshiki in Japanese Sōtō Zen

時間:

July, 2022

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Michaela Mross

內容簡介:

Kōshiki (Buddhist ceremonials) belong to a shared ritual repertoire of Japanese Buddhism that began with Tendai Pure Land belief in the late tenth century and spread to all Buddhist schools, including Sōtō Zen in the thirteenth century. In Memory, Music, Manuscripts, Michaela Mross elegantly combines the study of premodern manuscripts and woodblock prints with ethnographic fieldwork to illuminate the historical development of the highly musical kōshiki rituals performed by Sōtō Zen clerics. She demonstrates how ritual change is often shaped by factors outside the ritual context per se—by, for example, institutional interests, evolving biographic images of eminent monks, or changes in the cultural memory of a particular lineage. Her close study of the fascinating world of kōshiki in Sōtō Zen sheds light on Buddhism as a lived religion and the interplay of ritual, doctrine, literature, collective memory, material culture, and music.

Mross highlights in particular the importance of the sonic dimension in rituals. Scholars of Buddhist and ritual studies have largely overlooked the soundscapes of rituals despite the importance of music for many ritual specialists and the close connection between the acquisition of ritual expertise and learning to vocalize sacred texts or play musical instruments. Indeed, Sōtō clerics strive to perfect their vocal skills and view kōshiki and the singing of liturgical texts as vital Zen practices and an expression of buddhahood—similar to seated meditation.

Author Bio

Michaela Mross is assistant professor in the Department of Religious Studies at Stanford University.

系統號:

P-020840

Marriage Unbound: State Law, Power, and Inequality in Contemporary China

標題:

Marriage Unbound: State Law, Power, and Inequality in Contemporary China

時間:

July, 2022

出版單位:

Stanford: Stanford University Press

作者:

Ke Li

內容簡介:

China after Mao has undergone vast transformations, including massive rural-to-urban migration, rising divorce rates, and the steady expansion of the country's legal system. Today, divorce may appear a private concern, when in fact it is a profoundly political matter—especially in a national context where marriage was and has continued to be a key vehicle for nation-state building. Marriage Unbound focuses on the politics of divorce cases in contemporary China, following a group of women seeking judicial remedies for conjugal grievances and disputes.

Drawing on extensive archival and ethnographic data, paired with unprecedented access to rural Chinese courtrooms, Ke Li presents not only a stirring portrayal of how these women navigate divorce litigation, but also a uniquely in-depth account of the modern Chinese legal system. With sensitive and fluid prose, Li reveals the struggles between the powerful and the powerless at the front lines of dispute management; the complex interplay between culture and the state; and insidious statecraft that far too often sacrifices women's rights and interests. Ultimately, this book shows how women's legal mobilization and rights contention can forge new ground for our understanding of law, politics, and inequality in an authoritarian regime.

Author Bio

Ke Li is Assistant Professor of Political Science at John Jay College of Criminal Justice, the City University of New York.

系統號:

P-020943

Made in Censorship: The Tiananmen Movement in Chinese Literature and Film

標題:

Made in Censorship: The Tiananmen Movement in Chinese Literature and Film

時間:

May, 2022

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Thomas Chen

內容簡介:

The violent suppression of the 1989 Tiananmen Square demonstrations is thought to be contemporary China’s most taboo subject. Yet despite sweeping censorship, Chinese culture continues to engage with the history, meaning, and memory of the Tiananmen movement. Made in Censorship examines the surprisingly rich corpus of Tiananmen literature and film produced in mainland China since 1989, both officially sanctioned and unauthorized, contending that censorship does not simply forbid—it also shapes what is created.

Thomas Chen explores a wide range of works made despite and through censorship, including state propaganda, underground films, and controversial best-sellers. Moving across media, from print to the internet, TV to DVD, fiction to documentary, he shows the effects of state intervention on artistic production and consumption. Chen considers art at the edge of censorship, reading such disparate works as a queer love story shot without permission that found official release on DVD, an officially sanctioned film that was ultimately not permitted to be released, a novel built on orthographic elisions that was banned and eventually reissued, and an internet narrative set during the SARS epidemic later published with alterations. He also connects Tiananmen with the story of COVID-19 in China and considers the implications for debates about the reach and power of the Chinese state in the public realm, both domestic and abroad. A bold rethinking of contemporary Chinese literature and film, this book upends understandings of censorship, uncovering not just what it suppresses but also what it produces.

Author Bio

Thomas Chen is assistant professor of Chinese at Lehigh University.

系統號:

P-020829