標題

- 【演講】李修平:上古中國研究的兩條路徑:傳世文獻與考古證據的比較

- 【演講】林仁昱:敦煌佛教讚歌寫本之「原生態」與應用研究

- 【演講】Frank Dikötter:China after Mao: A History

- 【演講】李明儒:澎湖石滬文化的傳承與創新

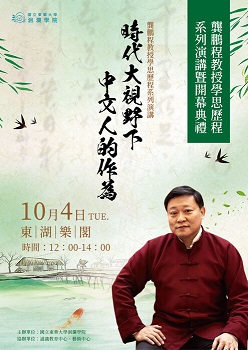

- 【演講】龔鵬程:時代大視野下中文人的作為

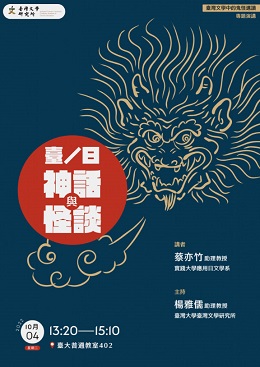

- 【演講】蔡亦竹:臺/日神話與怪談

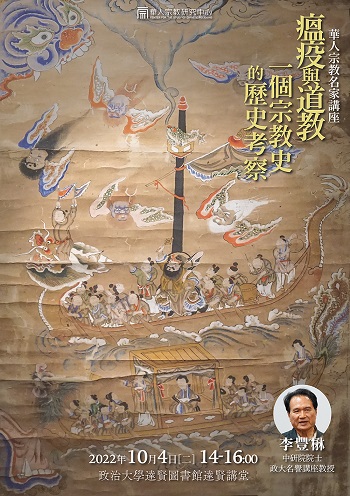

- 【演講】李豐楙:瘟疫與道教:一個宗教史的歷史考察

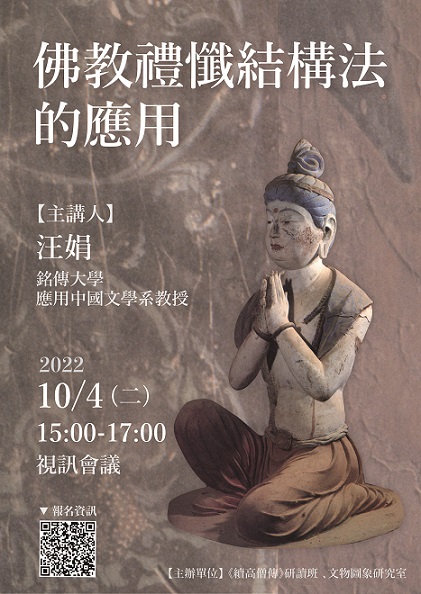

- 【演講】汪娟:佛教禮懺結構法的應用

- 【演講】倪雅玲:類戰爭的台海?法國漢學家如何看待兩岸緊張局勢

- 【演講】林志宏:魔窟.大觀園──記滿洲國對漢民族社會的一次「實態調查」

- 【演講】張文菁:從通俗小說看臺灣文學史——1950年代的反共和戀愛

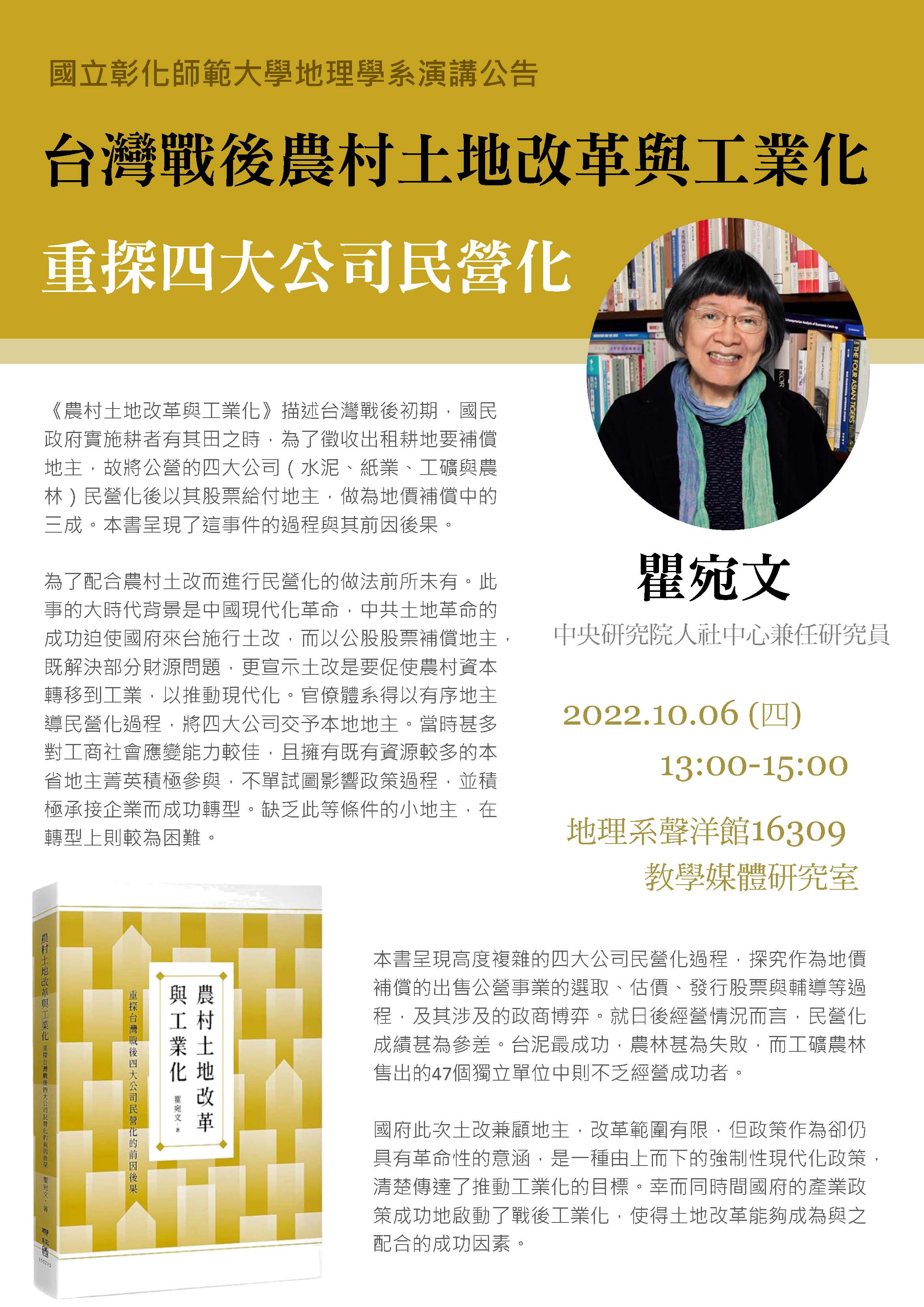

- 【演講】瞿宛文:台灣戰後農村土地改革與工業化:重探四大公司民營化

- 【演講】林本原:日本政府對中華民國政府的技術援助計畫及其影響

- 【演講】獨裁政權下的農村生育性別失衡與女性政治賦權

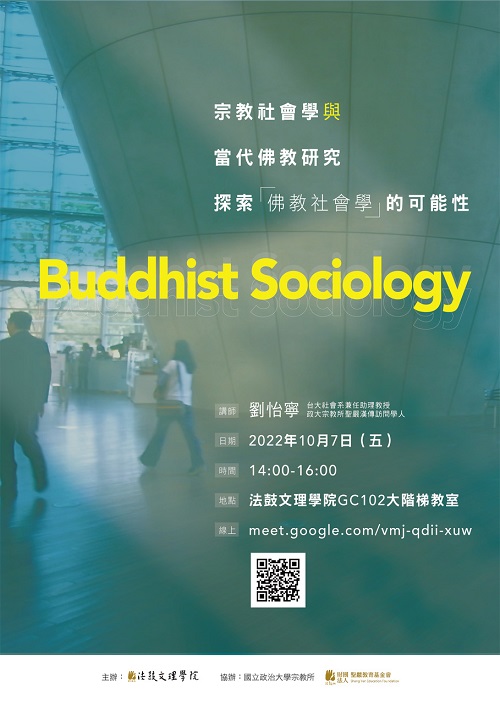

- 【演講】劉怡寧:宗教社會學與當代佛教研究:探索「佛教社會學」的可能性

- 【演講】蘇宏達:我的學思歷程:從文學舞台到外交學術殿堂

- 【演講】Xavier Paulès:The worst of all gambling games: Fantan 番攤 in southern China during the Qing era

- 【演講】羅國暉:茶房、水手、流氓、間諜:輪船侍者與戰時中國勞工階級之政治文化,1937–1941

- 【演講】Kee Il Choi Jr.:Henri Bertin’s ornament drawings from China: who and what they were for?

- 【演講】陳登武:中晚唐御史台「外台」的成立及其實務運作

- 【演講】蘇聖雄:中日戰爭史新論:概觀、研究與現實意義

- 【演講】郭素秋:「排灣通史」的撰寫──以來義舊社和普濟鹿社為例

- 【演講】洪麗珠:殺虎與當熊——元代「胡烈婦」救夫敘事的流變

- 【演講】賴惠敏:清前期甘肅官茶引與地方財政

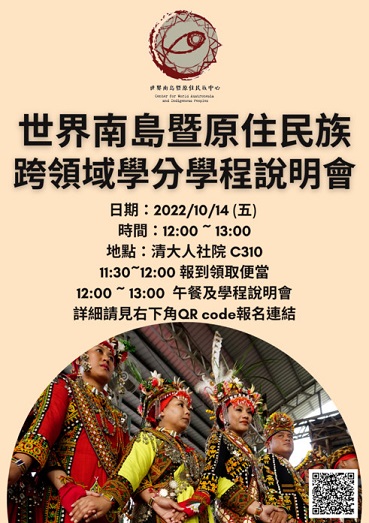

- 【座談會】2022世界南島暨原住民族跨領域學分學程說明會

- 【演講】柯蓉卡:Formosa as a safe haven? Taiwan’s public opinion on potential asylum mechanisms and refugees

- 【演講】吳易澄:白米酒,我愛你:從台灣原住民飲酒談文化精神醫學的反敘事

- 【演講】黃馨慧:北台灣佛法藏文學習班的民族誌研究

- 【演講】夏曼.藍波安:島嶼的神話故事

- 【演講】游逸飛:在臺灣如何研究中國古代政治制度—— 以《以製造「地方政府」》為例

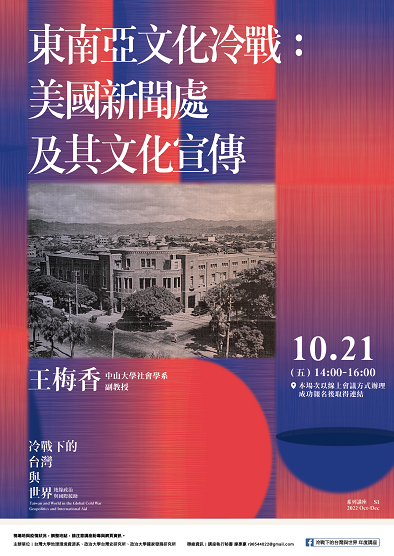

- 【演講】王梅香:東南亞文化冷戰:美國新聞處及其文化宣傳

- 【演講】沈孟穎:檔案中臺灣住宅

- 【演講】狄其安:佛教梵唄的歷史淵源與藝術內涵

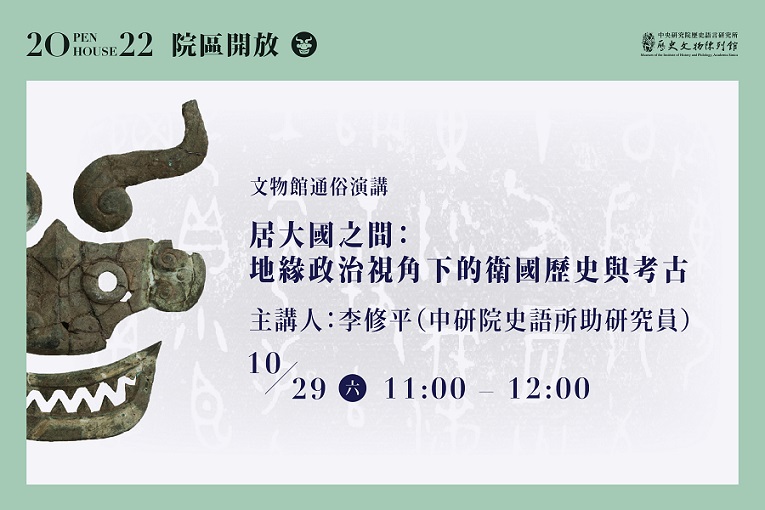

- 【演講】李修平:居大國之間:地緣政治視角下的衛國歷史與考古

- 【演講】克禮:禮部與清朝的建立:禮儀與國家建構的新視角

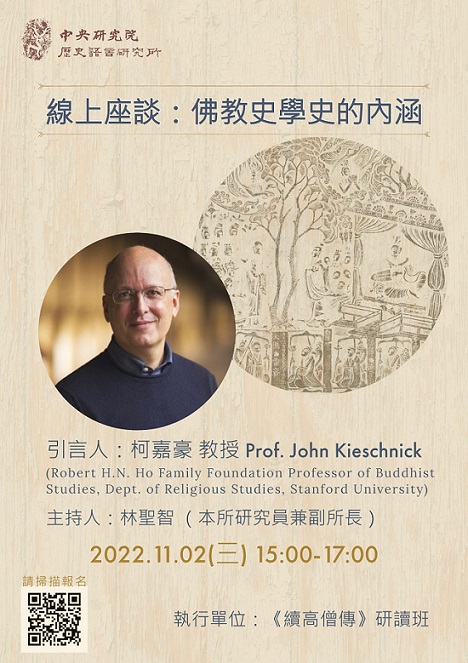

- 【座談】柯嘉豪:佛教史學史的內涵

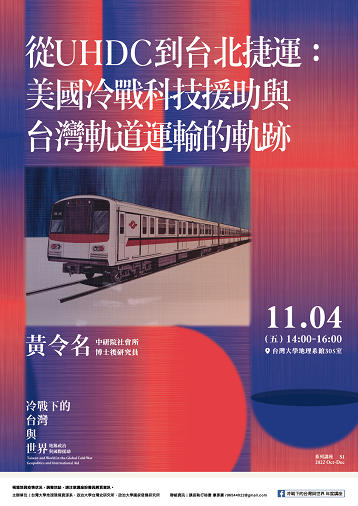

- 【演講】黃令名:從UHDC到台北捷運:美國冷戰科技援助與台灣軌道運輸的軌跡

- 【演講】克禮:近代早期世界中的禮儀:一個關於世界擴散、國家建構以及清朝歸順禮的理論

- 【演講】林芳玫:重層殖民史與臺灣歷史小說:從對立到對話

- 【演講】翁稷安:1980年代臺灣黨外雜誌中的政治漫畫初探

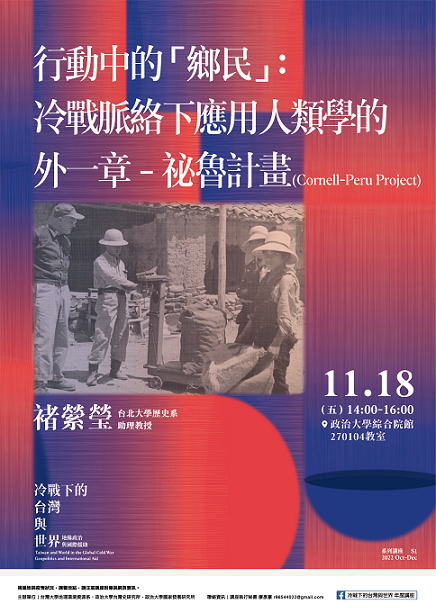

- 【演講】褚縈瑩:行動中的「鄉民」:冷戰脈絡下應用人類學的外一章——祕魯計畫(Cornell-Peru Project)

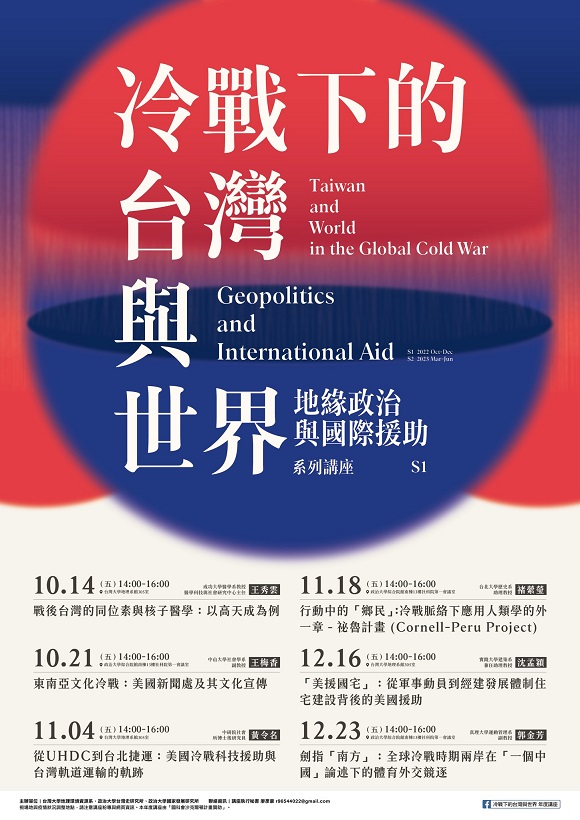

- 【系列演講】「冷戰下的台灣與世界:地緣政治與國際援助」 2022-2023年度講座

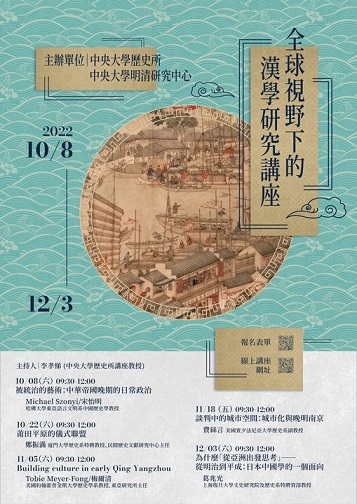

- 【系列演講】全球視野下的漢學研究講座

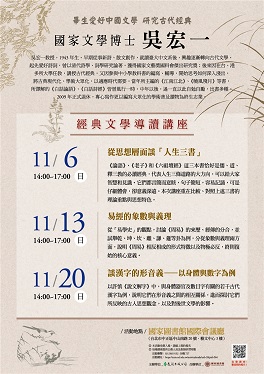

- 【系列演講】國家文學博士吳宏一 經典文學導讀講座

- 【工作坊】第二回 国際オンラインワークショップ「東アジアにおける明治維新の意味 」

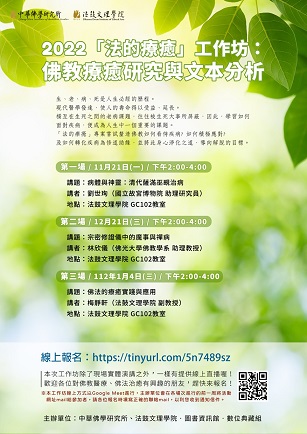

- 【工作坊】2022「法的療癒」工作坊:佛教療癒研究與文本分析

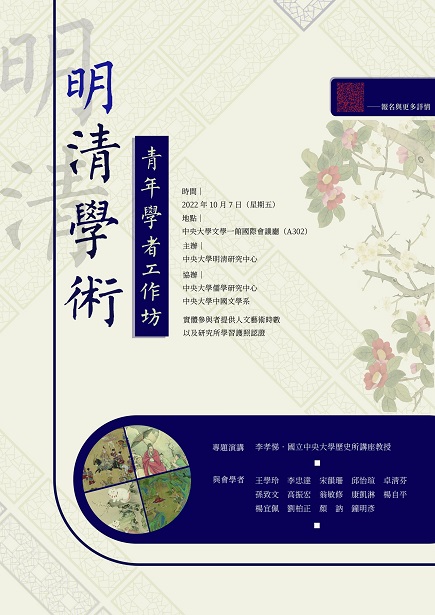

- 【工作坊】2022年明清學術青年學者工作坊

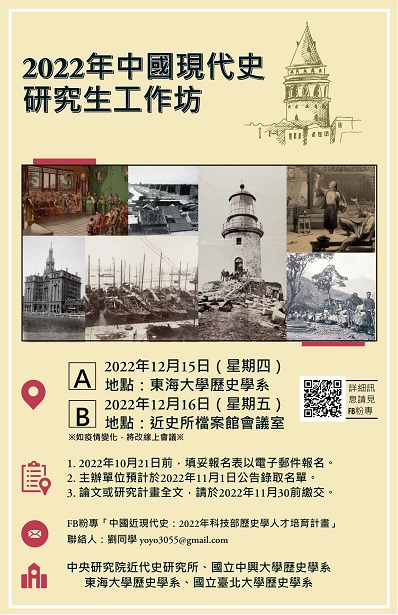

- 【工作坊】2022年中國現代史研究生工作坊

- 【工作坊】2022清大南島中心教學工作坊

- 【工作坊】IHP-EFEO Young Scholars Workshop in Archaeology

- 【資料庫】田中淡建築庭園写真,1967–2003

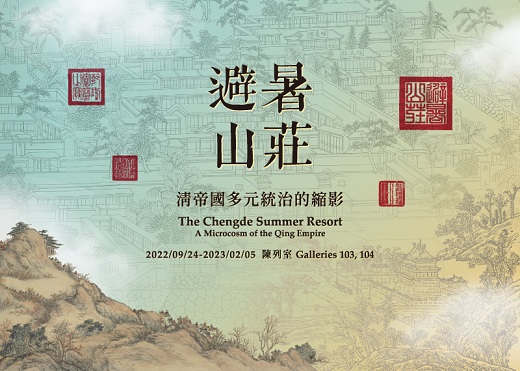

- 【展覽】避暑山莊:清帝國多元統治下的縮影

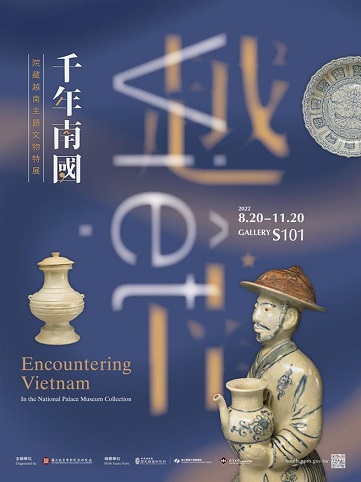

- 【展覽】千年南國──院藏越南主題文物特展

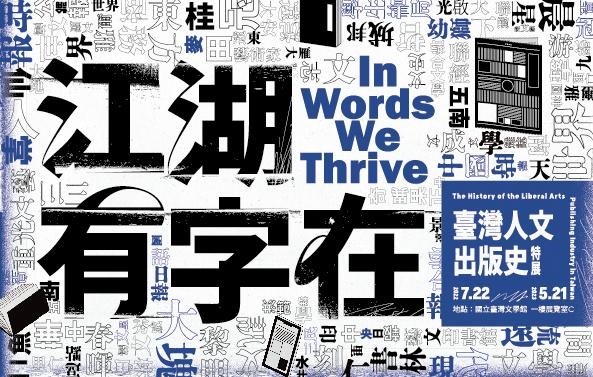

- 【展覽】江湖有字在──臺灣人文出版史特展

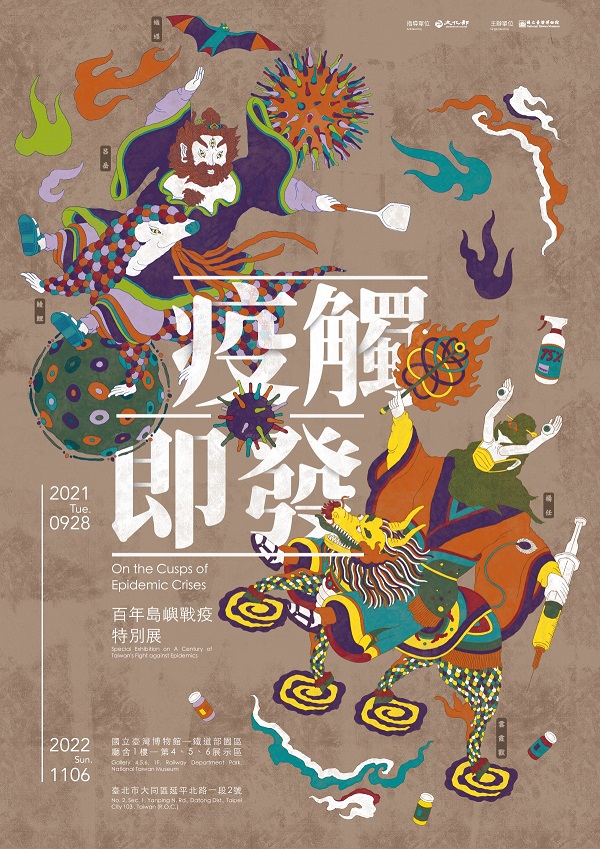

- 【展覽】疫觸即發:百年島嶼戰疫特別展

- 【展覽】百年衍繹──臺灣美術特有種

- 【展覽】Akam漁事紀——楠梓仙溪流域記憶蒐整特展

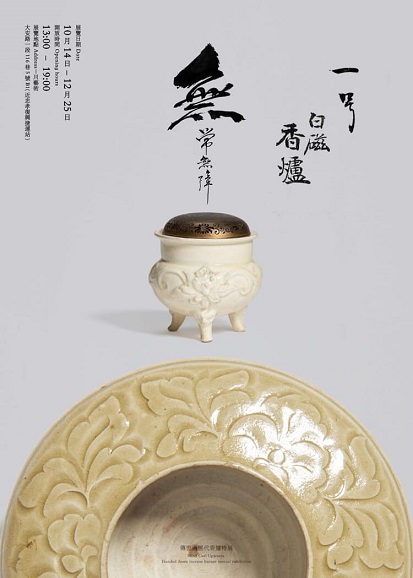

- 【展覽】常無障──傳世與歷代香爐特展

- 【展覽】「唯『物』論紅樓」特藏古籍文獻展

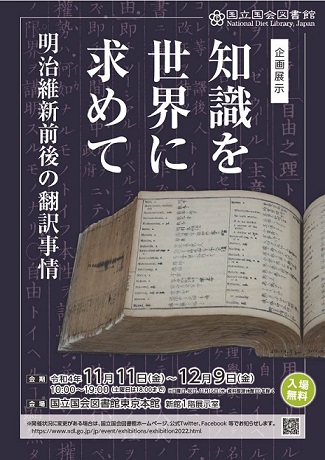

- 【展覽】知識を世界に求めて――明治維新前後の翻訳事情

- 【展覽】仏と神と侍と

- 【展覽】加耶――古代東アジアを生きた、ある王国の歴史

- 【展覽】珠璧交輝(しゅへきこうき)~ 清代木版年画+UKIYO-E

- 【展覽】地図と印刷

【演講】李修平:上古中國研究的兩條路徑:傳世文獻與考古證據的比較

標題:

【演講】李修平:上古中國研究的兩條路徑:傳世文獻與考古證據的比較

時間:

2022年10月3日(週一)14:20-17:20

地點:

線上演講

主辦單位:

國立臺灣大學歷史學系

主講人:

李修平(中研院史語所助研究員)

內容簡介:

主持人:閻鴻中(國立臺灣大學歷史系副教授)

報名網址:https://forms.gle/qRUmyxLx2uizgapE9

報名截止日期:2022年10月2日(週日)18:00

(我們收到表單申請後,會在10月3日(週一)上午10:00前寄送演講連結。)

本系演講歡迎參加,與會來賓請遵守以下規定:

※ 尊重著作權,不得錄音、錄影或上傳網站。

※ 遇疫情升級管制緊縮,各項異動將公告於本系網頁。

系統號:

A-021001

【演講】林仁昱:敦煌佛教讚歌寫本之「原生態」與應用研究

【演講】Frank Dikötter:China after Mao: A History

標題:

【演講】Frank Dikötter:China after Mao: A History

時間:

2022年10月3日(週一)18:30

地點:

Venue: Paul Webley Wing (Senate House) Room: tbc, SOAS

主辦單位:

SOAS China Institute and SOAS Department of History

主講人:

Frank Dikötter (Chair Professor, University of Hong Kong)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

China after Mao is a sequel to the People's Trilogy, using hundreds of hitherto unseen documents from municipal and provincial archives in the People's Republic to examine forty years of so-called 'Reform and Opening Up'. This informal talk will present some of the key episodes in the story of China's transformation from impoverished Maoist backwater into powerful Marxist-Leninist state.

Registration

This event is open to the public and free to attend, however registration is required. Please note that this seminar is taking place on campus and the room will be confirmed closer to the date.

Chair: Professor Steve Tsang (Director, SOAS China Institute)

系統號:

A-020953

【演講】李明儒:澎湖石滬文化的傳承與創新

標題:

時間:

2022年10月4日(週二)11:00-13:00

地點:

中研院臺史所817會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院臺史所海洋史研究群

主講人:

李明儒(國立澎湖科技大學觀光休閒系教授)

內容簡介:

1.有興趣者,請上網報名,報名成功者,請逕自出席,不再通知。

2不接受現場報名。

3.本次演講以實體方式進行。

3.受疫情影響,是否改線上會議,將以CDC公告為準,請隨時留意本所網頁訊息。

系統號:

A-020938

【演講】龔鵬程:時代大視野下中文人的作為

標題:

時間:

2022年10月4日(週二)12:00-14:00

地點:

東湖樂閣(花蓮縣壽豐鄉大學路二段1-15號)

主辦單位:

國立東華大學洄瀾學院

主講人:

龔鵬程(盧森堡歐亞大學馬來西亞校區校長)

內容簡介:

本演講需要事先報名,備有餐盒。

系統號:

A-020964

【演講】蔡亦竹:臺/日神話與怪談

標題:

時間:

2022年10月4日(週二)13:20-15:10

地點:

臺灣大學普通教室402(臺北市羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學臺灣文學研究所

主講人:

蔡亦竹(實踐大學應用日文學系助理教授)

內容簡介:

主持人:楊雅儒(國立臺灣大學臺灣文學研究所助理教授)

系統號:

A-020983

【演講】李豐楙:瘟疫與道教:一個宗教史的歷史考察

標題:

時間:

2022年10月4日(週二)14:00-16:00

地點:

政治大學達賢圖書館8F達賢講堂(台北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學華人宗教研究中心

主講人:

李豐楙(中研院院士,國立政治大學名譽講座教授)

內容簡介:

*演講自由參加,無需報名

16:00-17:00 「華人宗教新典範論壇」

主持人:林振源(政治大學華人宗教研究中心執行長)

引言人:宗教與教育/ 王億鳳(中壢臨水鳳儀宮宮主、台灣傳統文化促進協會理事長)、宗教與藝術/ 簡菱儀(子宸多元文化教育學會執行長、專業藝術諮詢)、宗教與數位/ 魏林梅(財團法人中文數位化技術推廣基金會秘書長)、宗教與出版/ 高道鵬(新文豐出版公司總經理)、宗教與傳播/ 于美人(台灣媽祖聯誼會秘書長)

與談人:李豐楙(中央研究院院士、政治大學名譽講座教授)、高莉芬(政治大學華人宗教研究中心主任)、李玉珍(政治大學宗教研究所所長)

系統號:

A-021008

【演講】汪娟:佛教禮懺結構法的應用

標題:

時間:

2022年10月4日(週二)15:00-17:00

地點:

線上會議

主辦單位:

中研院史語所《續高僧傳》研讀班、文物圖象研究室

主講人:

汪娟(銘傳大學應用中國文學系專任教授)

內容簡介:

❈本場演講為線上演講,視訊連結將於10/3(一)以EMAIL通知錄取者。

❈報名連結:https://reurl.cc/7pKMV5

❈聯絡資訊:許小姐,hsiaoyun@asihp.net

系統號:

A-020928

【演講】倪雅玲:類戰爭的台海?法國漢學家如何看待兩岸緊張局勢

標題:

【演講】倪雅玲:類戰爭的台海?法國漢學家如何看待兩岸緊張局勢

時間:

2022年10月5日(週三)19:00-20:30

地點:

線上英語講座,報名成功後講座舉行前將寄送 Webex 鏈結

主辦單位:

中研院社會所

主講人:

倪雅玲(Valérie Niquet,法國戰略研究基金會高級研究員)

內容簡介:

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)於八月初訪台時,法國媒體上中國與台灣駐法大使的交鋒獲得關注,且法國左翼領導人梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)的親中聲明也在法國左翼之間激起分立的波瀾。在這次事件之外,法國公眾與政治人物對中國和台灣的認知有何轉變?台灣與「印太」事務對法國和歐洲,又有何等的重要性?此次演講中,倪雅玲(Valérie Niquet)博士將針對中國和台灣、習近平上任以來的兩岸緊張關係,以及近期烏俄戰爭對東亞地緣政治衝擊等議題,提供他的長期觀察與見解。

講者簡介

倪雅玲(Valérie Niquet),巴黎第一大學政治學博士暨巴黎第七大學中文高等深入研究文憑(DEA),為法國漢學家暨東亞國際政治專家,現任職法國戰略研究基金會高級研究員。曾翻譯孫子兵法法文版(L’Art de la guerre, 1988),長期關注並研究東亞,尤其是中國和台灣的國際政治與戰略。2022 年 5 月於法國出版論兩岸關係的專書Taïwan face à la Chine(暫譯:台灣面對中國威脅)。

【活動說明】

1.本場次演講,僅規劃線上參與形式(Webex線上會議),欲參加者請填報名表單,線上會議鏈結將於活動前寄至信箱。

2.報名網址:https://forms.gle/zf4SbfmqLPuz1nH76

系統號:

A-020941

【演講】林志宏:魔窟.大觀園──記滿洲國對漢民族社會的一次「實態調查」

標題:

【演講】林志宏:魔窟.大觀園──記滿洲國對漢民族社會的一次「實態調查」

時間:

2022年10月6日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室+視訊(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所

主講人:

林志宏(中研院近史所副研究員)

內容簡介:

評論人: 呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授)

本文利用一部滿洲國警務總局保安局的「極秘」資料,嘗試理解殖民調查與知識的關係。這本內容共295頁、且由官方在1941年編纂的文獻,勾勒殖民者如何在知識和政治的光譜上操作,試圖達成其治理目標。該書以哈爾濱的傅家甸為背景,描寫當地一處名叫「大觀園」的漢族貧民窟。在形式上,它採取人類學口述訪談的形式,配合地圖示意、攝影寫真等技術強化「惡社會」的形象。藉由對大觀園的調查,殖民者刻畫底層民眾的生活,並從偵防來思考滿洲國社會問題的解決之道。從研究者的角度來看,如此調查顯然是具有特定的偏見:一方面以學知構築一套對被統治者的認識,另一方面深化日本帝國推動殖民政策的準則。

視訊會議連結請參見官網。

系統號:

A-020988

【演講】張文菁:從通俗小說看臺灣文學史——1950年代的反共和戀愛

標題:

【演講】張文菁:從通俗小說看臺灣文學史——1950年代的反共和戀愛

時間:

2022年10月6日(週四)12:20-15:20

地點:

線上視訊演講

主辦單位:

國立臺灣大學臺灣文學研究所

主講人:

張文菁(日本愛知縣立大學外國語學部中國學科副教授)

內容簡介:

主持人:黃美娥(國立臺灣大學臺灣文學研究所教授)

線上演講網址:https://meet.google.com/jcy-iroq-koo

系統號:

A-020982

【演講】瞿宛文:台灣戰後農村土地改革與工業化:重探四大公司民營化

標題:

【演講】瞿宛文:台灣戰後農村土地改革與工業化:重探四大公司民營化

時間:

2022年10月6日(週四)13:00-15:00

地點:

彰化師範大學地理學系聲洋館16309教學媒體室(彰化縣彰化市進德路1號)

主辦單位:

國立彰化師範大學地理學系

主講人:

瞿宛文(中央研究院人社中心兼任研究員)

聯絡人:

朱凌毅教授,E-mail: lingichu@cc.ncue.edud.tw

內容簡介:

《農村土地改革與工業化》描述台灣戰後初期,國民政府實施耕者有其田之時,為了徵收出租耕地要補償地主,故將公營的四大公司(水泥、紙業、工礦與農林)民營化後以其股票給付地主,做為地價補償中的三成。本書呈現了這事件的過程與其前因後果。

為了配合農村土改而進行民營化的做法前所未有。此事的大時代背景是中國現代化革命,中共土地革命的成功迫使國府來台施行土改,而以公股股票補償地主,既解決部分財源問題,更宣示土改是要促使農村資本轉移到工業,以推動現代化。官僚體系得以有序地主導民營化過程,將四大公司交予本地地主。當時甚多對工商社會應變能力較佳,且擁有既有資源較多的本省地主菁英積極參與,不單試圖影響政策過程,並積極承接企業而成功轉型。缺乏此等條件的小地主,在轉型上則較為困難。

本書呈現高度複雜的四大公司民營化過程,探究作為地價補償的出售公營事業的選取、估價、發行股票與輔導等過程,及其涉及的政商博弈。就日後經營情況而言,民營化成績甚為參差。台泥最成功,農林甚為失敗,而工礦農林售出的47個獨立單位中則不乏經營成功者。

國府此次土改兼顧地主,改革範圍有限,但政策作為卻仍具有革命性的意涵,是一種由上而下的強制性現代化政策,清楚傳達了推動工業化的目標。幸而同時間國府的產業政策成功地啟動了戰後工業化,使得土地改革能夠成為與之配合的成功因素。

系統號:

A-020945

【演講】林本原:日本政府對中華民國政府的技術援助計畫及其影響

標題:

【演講】林本原:日本政府對中華民國政府的技術援助計畫及其影響

時間:

2022年10月6日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林本原(國史館修纂處助修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

日本為僅次於美國援助中華民國最多的國家,政府開發援助扮演著對外政策的重要項目,其對國府提供技術援助計畫卻鮮少被論及。外交部檔案稱為中日技術援助計畫或中日技術合作計畫,該計畫著重於非商業性的技術 移轉。本演講旨在探討國府又是如何獲取援助計畫,後續又造成何種影響?

系統號:

A-020855

【演講】獨裁政權下的農村生育性別失衡與女性政治賦權

標題:

時間:

2022年10月7日(週五)12:00-13:30

地點:

國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心/Webex線上會議、同步Facebook直播

主辦單位:

國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心

內容簡介:

與談人:蔡儀儂(國立政治大學國際關係研究中心博士後研究員)、林文正(國立政治大學政治學系博士候選人)

主持人:陳方隅(東吳大學政治學系助理教授)

本次的學人開講,我們將聚焦在獨裁政權之下的政策如何影響到女性,兩位講者將分別講述生育政策以及政治賦權兩個面向。第一個主題是關於農村生育的性別問題。亞洲地區特殊的重男輕女文化,使女性生命歷程可能終其一生受到歧視。我們關切1980年代後中國農村性別比失衡的問題,並從威權體制視角,分析基層黨國建制使用性別鑑定技術,交換家庭遵守節育導致的「產前性別篩選」。這對理解威權體制絕育政策導致的非預期結果,提供了不同發現。

第二個主題是關於為什麼有些獨裁者會嘗試改善女權。我們以1960年後的威權國家為例,關注獨裁者獲取政權方式與個人主義如何影響女性政治賦權的發展,係以威權韌性與國家女權主義來切入,發現女權的提升並非完全是合法性需求,而是基於承諾、恩庇或收編策略,並以避免民主化作為前提。此發現將對女性賦權與民主化研究提供新的解釋路徑。

本演講需事先報名。

系統號:

A-020997

【演講】劉怡寧:宗教社會學與當代佛教研究:探索「佛教社會學」的可能性

【演講】蘇宏達:我的學思歷程:從文學舞台到外交學術殿堂

標題:

時間:

2022年10月7日(週五)14:30-17:00

地點:

臺大文學院演講廳(臺北市羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學中文系

主講人:

蘇宏達(國立臺灣大學社會科學院院長)

內容簡介:

主持:陳昭瑛(國立臺灣大學中文系特聘教授)

本演講需事先報名

系統號:

A-020963

【演講】Xavier Paulès:The worst of all gambling games: Fantan 番攤 in southern China during the Qing era

標題:

【演講】Xavier Paulès:The worst of all gambling games: Fantan 番攤 in southern China during the Qing era

時間:

2022年10月10日(週一)17:00-18:30

地點:

Venue: Paul Webley Wing (Senate House) Room: tbc, SOAS

主辦單位:

SOAS China Institute and SOAS Department of History

主講人:

Xavier Paulès(Associate Professor of EHESS)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

A visitor to some of the giant Las Vegas-like casinos in modern-day Macao might have the opportunity to notice, among the hundreds of tables devoted to modern Western games like baccarat, black jack, roulette, a couple of larger tables where a decidedly intriguing game is taking place. This game has no dice, cards, dominoes, turning wheel or electronic devices. Instead, the croupier uses a long bamboo stick, a small brass cover and a few hundred tiny plastic buttons as tokens. This game is called fantan 番攤. Fantan is no more a familiar game to most people in modern-day China or elsewhere in the world. These handful of tables in Macao, mostly patronized by ‘old-timers’, are the last remnants of a lost glory. Yet, fantan stands out in the history of gambling as the only gambling game which has remained alive and virtually unchanged for two millennia.

Despite such an outstanding longevity, however, several crucial evolutions of the game can be noted. From the Han dynasty to the Tang, fantan made its way from the elite down to the lower classes of the population. But even if the game was played throughout the Empire in earlier periods it was never one of the most popular games. During the mid-Qing period, two crucial changes took place: fantan became a specifically Cantonese game (a feature it has retained until today) and became the most popular gambling activity in the Pearl river region. The socio-historical changes surrounding the game have as yet never been explained. In this seminar, Professor Paulès shall argue that by making use of a wide range of previously untapped sources and by paying special attention to the role of the diaspora, it is possible to provide a satisfactory narrative of these changes.

Registration

This event is open to the public and free to attend, however registration is required. Please note that this seminar is taking place on campus and the room will be confirmed closer to the date.

Chair: Dr Lars Laamann, Department of History, School of History, Religions & Philosophies

系統號:

A-020867

【演講】羅國暉:茶房、水手、流氓、間諜:輪船侍者與戰時中國勞工階級之政治文化,1937–1941

標題:

【演講】羅國暉:茶房、水手、流氓、間諜:輪船侍者與戰時中國勞工階級之政治文化,1937–1941

時間:

2022年10月11日(週二)11:00-13:00

地點:

中研院臺史所817會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院臺史所

主講人:

羅國暉(國立臺北大學歷史學系助理教授)

內容簡介:

1.欲報名者煩請填妥報名表單。報名系統將於10/04(二)關閉,報名成功者將發信通知,恕不開放現場參加。

2.報名成功後若不克參加,麻煩來信告知(助理鍾景軒,Email:sehrgith@gmail.com),否則日後將不錄取。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

系統號:

A-020856

【演講】Kee Il Choi Jr.:Henri Bertin’s ornament drawings from China: who and what they were for?

標題:

【演講】Kee Il Choi Jr.:Henri Bertin’s ornament drawings from China: who and what they were for?

時間:

2022年10月12日(週三)8:00-10:00

地點:

視訊會議

主辦單位:

中研院近史所西學與中國研究群

主講人:

Mr. Kee Il Choi Jr.( Art History at the University of Zurich )

內容簡介:

Ornament drawings in the European tradition persistently raise issues as to their status for both art historians and connoisseurs. How proximate were their draftsmen to the artisans and their practices who made the objects depicted in these drawings? Were they intended for client presentation or for the purposes of artisanal production? European ornament like the drawings sent to Henri Bertin from China raise similar and further questions. Though produced in China, are they in fact Chinese? Many depict exemplary ceramic models that had been staples of the export trade to Europe since the seventeenth century. Still others propose models for ceramics and other objects that are less either familiar or wholly novel. What information aesthetically and/or commercially were these drawings meant to convey to Bertin and his European contemporaries? Endeavoring to address these issues – the core of my evolving doctoral project - aims to illuminate who and what Henri Bertin’s ornament drawings were for, especially since the man and his intentions with his vast, now well documented cabinet Chinois remain somewhat opaque. My presentation before this course at the National Taiwan University will expose my research to date to the discourse generated by the students and professors present.

視訊會議連結請參見官網。

系統號:

A-020957

【演講】陳登武:中晚唐御史台「外台」的成立及其實務運作

標題:

時間:

2022年10月12日(週三)8:30-10:00

地點:

臺灣師範大學歷史學系視聽教室(台北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

陳登武(國立臺灣師範大學歷史學系教授)

內容簡介:

主持人: 呂春盛(國立臺灣師範大學歷史學系教授)

~歡迎各界人士蒞臨聽講~

系統號:

A-020959

【演講】蘇聖雄:中日戰爭史新論:概觀、研究與現實意義

標題:

時間:

2022年10月12日(週三)10:10-12:00

地點:

政治大學270812研討室(台北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學東亞研究所

主講人:

蘇聖雄(中央研究院近史所助研究員)

內容簡介:

主持人:鍾延麟(國立政治大學東亞研究所教授兼所長)

報名連結: https://bit.ly/3LnVl7c

系統號:

A-020966

【演講】郭素秋:「排灣通史」的撰寫──以來義舊社和普濟鹿社為例

標題:

【演講】郭素秋:「排灣通史」的撰寫──以來義舊社和普濟鹿社為例

時間:

2022年10月13日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

郭素秋(中央研究院歷史語言研究所副研究員)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

此演講透過中排灣的來義舊社和普濟鹿社的舊社考古和古文書之研究成果,呈現距今約一千年以來的排灣文化的內涵,希望有助於「排灣通史」時空架構的首次建立,與族群歷史發展演變過程的瞭解。為了探討現代排灣族的歷史深度和內涵,透過現生排灣族最後遷離的舊社向上溯源,來探討該族社的歷史縱深和文化內涵,此即舊社考古學的研究方法。舊社的考古學研究,可以填補史前時代和現今族群間的空白環節,結合現生耆老們鮮活的記憶、傳說及相關的傳世文物等,讓原本靜態的舊社考古學資料,得以有了動態的思考和對話。

系統號:

A-020857

【演講】洪麗珠:殺虎與當熊——元代「胡烈婦」救夫敘事的流變

標題:

時間:

2022年10月13日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史系

主講人:

洪麗珠(四川大學歷史文化學院副教授)

內容簡介:

請務必全程戴口罩聽講,敬請配合!

系統號:

A-020904

【演講】賴惠敏:清前期甘肅官茶引與地方財政

標題:

時間:

2022年10月13日(週四)14:30-16:30

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室+視訊(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所

主講人:

賴惠敏(中研院近史所研究員)

內容簡介:

評論人:林文凱(中研院臺史所副研究員)

本研究利用《清代軍機處滿文熬茶檔》、《軍機處雍正朝滿文議覆檔譯編》、《康熙朝滿文硃批奏摺全譯》、《雍正朝滿文硃批奏摺全譯》、《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》、中研院史語所藏《清代內閣大庫原藏明清檔案》,國立故宮博物院藏《清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件》、中國第一歷史檔案館藏《宮中硃批奏摺.財政類》等有百餘件檔案,分為三個章節:康雍時期甘肅的官茶引、乾隆年間積貯茶封的處理,以及茶引與地方財政的關係,分析茶課經費支應地方用度。

視訊會議連結請參見官網。

系統號:

A-020958

【座談會】2022世界南島暨原住民族跨領域學分學程說明會

標題:

時間:

2022年10月14日(週五)12:00-13:00

地點:

清華大學人社院C310(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

國立清華大學世界南島暨原住民族中心

內容簡介:

11:30~ 12:00 報到領取便當

12:00~ 13:00 午餐及學程說明會

報名連結:https://forms.gle/rVzP7pqP7aDC1mYt9

系統號:

A-020989

【演講】柯蓉卡:Formosa as a safe haven? Taiwan’s public opinion on potential asylum mechanisms and refugees

標題:

【演講】柯蓉卡:Formosa as a safe haven? Taiwan’s public opinion on potential asylum mechanisms and refugees

時間:

2022年10月14日(週五)14:30-16:30

地點:

中研院社會所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院社會所

主講人:

柯蓉卡(Kristina Kironska,捷克奧洛穆茨帕拉茨基大學資深研究員)

內容簡介:

【請來賓注意以下防疫事項】

1.本場次演講開放現場參與及線上臉書同步直播。https://www.facebook.com/iosacademiasinica/ 2.與會前兩週內如曾有呼吸道症狀或發燒者,請避免參加活動。 3.來賓請自備口罩,並於活動進行時,務必全程配戴口罩。 4.報名網址:https://forms.gle/D8ehetwoSH3WV6uY8

系統號:

A-020903

【演講】吳易澄:白米酒,我愛你:從台灣原住民飲酒談文化精神醫學的反敘事

標題:

【演講】吳易澄:白米酒,我愛你:從台灣原住民飲酒談文化精神醫學的反敘事

時間:

2022年10月17日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所舊館三樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

吳易澄(馬偕醫學院醫學系助理教授 / 新竹馬偕紀念醫院精神科主任暨主治醫師)

聯絡人:

許仟慈,Tel: 02-2652-3324;E-mail: chientsu@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

1.因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19),本場週一演講將限制實體演講參與人數40人,請預先報名(至2022/10/12止,並email寄發錄取信,以錄取通知信為準),演講前將視疫情變化決定是否取消實體改採線上演講,仍請預先報名以便後續訊息通知。

2.實體演講參與者請配合本所防疫措施:進入本所請使用酒精消毒雙手、量測體溫、於櫃臺報到參與會議、自備口罩全程佩戴,若無佩戴口罩、額溫溫度≧37.5℃者,謝絕進入本所大樓與會議室。

3.演講日期前三週內自國外返台者、自己或同住者被列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理對象者,強烈建議請勿報名參與。

系統號:

A-020910

【演講】黃馨慧:北台灣佛法藏文學習班的民族誌研究

標題:

時間:

2022年10月19日(週三)14:00-15:30

地點:

中研院民族所舊館三樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

黃馨慧(政治大學民族學系碩士生,中研院民族所110年度碩士班研究生論文寫作獎助者)

聯絡人:

林音秀,Tel: 2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

我的碩士論文以北台灣藏文課堂和道場作為田野場域,爬梳在台灣藏文教學是如何發展的,這個發展過程又與台灣藏傳佛教的發展緊密相關。在本次的報告中,我將重點放在當代藏文課堂,藉由往返道場與藏文教室兩類場域,我發現藏文教室裡的教程設計與教學互動,往往體現出在道場中的僧俗關係和法本儀軌的秩序。同時,我也指出當代的藏文教學是一個「宗教化」的過程,在教學過程中藏文再次被宗教化,進而塑造出佛教徒與藏文間具有高度關聯性的語言意識形態。

報名網址:https://www.ioe.sinica.edu.tw/(一律從「本所網頁」報名)

報名期間:即日起至2022年10月16日(星期日)23:00截止

錄取人數:以40人為上限,須經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

系統號:

A-021002

【演講】夏曼.藍波安:島嶼的神話故事

標題:

時間:

2022年10月20日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

夏曼.藍波安(島嶼民族科學工作坊負責人、「雅美族紅頭部落歷史研究」計畫主持人)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

古老島嶼的傳說,沒有信箱的民族,自古來就依賴口述傳遞民族的傳說故事、日常生活大小事,愉悅人口少數的部落人。像是創世紀神話的傳說:石男與竹女的下凡人間、三尾白翅飛魚的傳說、惡靈的海洋、母豬的故鄉、巨鳥擄人:父子尋親記、飛魚招魚祭典:季節的分類、祭拜天神,祖靈日。不時移動的部落人逐漸因簡易農事的定耕,漸漸成立定居的聚落。1991年之後的民宿建立,現今島嶼的轉型變遷,成為觀光之島嶼,百花齊放。此等祭儀就當下的情境來說,我們究竟還可以保留多少個儀式呢?這正是我民族在面對不斷湧進的現代化的種種,不得不省思的面相。也請大家給予指教。

線上直播網址:請參國史館線上講堂 https://onlinecourses.drnh.gov.tw/Video/Live

系統號:

A-020858

【演講】游逸飛:在臺灣如何研究中國古代政治制度—— 以《以製造「地方政府」》為例

【演講】王梅香:東南亞文化冷戰:美國新聞處及其文化宣傳

【演講】沈孟穎:檔案中臺灣住宅

標題:

時間:

2022年10月27日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

沈孟穎(財團法人臺灣博物館文教基金會執行秘書、實踐大學建築設計學系兼任助理教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

在建築設計成為新興專業前,傳統住宅的營造多仰賴營造匠師腦中構思,而少有留存住宅設計圖面或相關施工細節資料。進入現代後,日本人引進現代建築繪圖的方法與技術,美援的技術指導者也帶來全新的繪圖方法與設計邏輯,透過所留存的檔案建築圖面,我們可以知曉更多的設計細節與生產過程,也更能辨明住宅設計的歷史變遷。本次演講將與聽眾分享筆者研究臺灣公宅100年,橫跨日本殖民時代、戰後美援時代與高度經濟發展時代所使用之住宅檔案材料。並自不同時期檔案資料,解析不同時代專業者如何理解住宅空間,並以什麼樣的方法,完成他們理想中的住宅設計。

系統號:

A-020873

【演講】狄其安:佛教梵唄的歷史淵源與藝術內涵

標題:

時間:

2022年10月28日(週五)19:00-21:00

地點:

ZOOM Meeting 線上進行

主辦單位:

香港中大人間佛教研究中心

主講人:

狄其安(上海大學音樂學院教授)

內容簡介:

主持人:陳劍鍠(香港中大人間佛教研究中心主任)

語言 : 普通話

? ZOOM ID : 910 6024 1050(無須密碼)

本講座將通過對佛教梵唄的歷史、梵唄的文體,以及梵唄音樂特色等角度,解析梵唄的歷史,以及所含的藝術內涵與音樂特色。講座中將用實例講解漢傳佛教梵唄的各種腔系,以及梵唄的同曲變體特徵等內容。

系統號:

A-020968

【演講】李修平:居大國之間:地緣政治視角下的衛國歷史與考古

標題:

時間:

2022年10月29日(週六)11:00-12:00

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館地下1樓演講廳(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

主講人:

李修平(中研院史語所助研究員)

聯絡人:

王小姐,Tel: 2652-3180

內容簡介:

1932-1933年,中央研究院歷史語言研究所的前輩學者郭寶鈞先生,在河南省濬縣辛村遺址,發掘了西周時期(西元前約1050–771年)到春秋早期(西元前771–約650年)的衛國墓地,出土大批精美的青銅器。根據史書記載,衛國始建於西周早期,是護衛周王朝軍力最為強盛的諸侯國之一。進入東周(西元前771–221年),一則因內亂頻繁,二則因複雜的地緣政治角力,衛國漸衰,最終於戰國晚期(西元前約254年)被魏國兼併。

衛國的興衰史,反映了「居大國之間」的小國,在歷史洪流衝擊下的無奈。不過,也正由於「居大國之間」,衛國的物質文化,在不同的階段,呈現了多元的面貌。本演講將分別根據史料與文物,娓娓道出在周代複雜的地緣政治關係中,衛國歷史與考古的特色,並特別聚焦於濬縣辛村出土青銅器的介紹。

※現場簽到之公務人員可得終身學習時數1小時,教師可得研習時數1小時。

※活動人數限制100人,僅開放於活動網頁成功報名者入場。亦歡迎收看線上直播

系統號:

A-021010

【演講】克禮:禮部與清朝的建立:禮儀與國家建構的新視角

標題:

時間:

2022年11月1日(週二)10:30-12:30

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室+視訊會議(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所秘書室

主講人:

克禮(Associate Professor, Southern Methodist University, U.S.A.)

內容簡介:

【左舜生學術講座1】

視訊會議連結請參見官網。

系統號:

A-021025

【座談】柯嘉豪:佛教史學史的內涵

標題:

【座談】柯嘉豪:佛教史學史的內涵

時間:

2022年11月2日(週三)15:00-17:00

地點:

視訊會議

主辦單位:

中研院史語所《續高僧傳》研讀班

主講人:

柯嘉豪(John Kieschnick,美國史丹佛大學宗教研究學系講座教授)

內容簡介:

引言人:柯嘉豪(John Kieschnick,美國史丹佛大學宗教研究學系講座教授)

主持人:林聖智(中研院史語所研究員兼副所長)

❈本場演講為線上演講,視訊連結將於11/1(二)以EMAIL通知錄取者。

❈報名連結:https://forms.gle/WKfkovkyJrRrNRnZA

❈聯絡資訊:許小姐,hsiaoyun@asihp.net

系統號:

A-021152

【演講】黃令名:從UHDC到台北捷運:美國冷戰科技援助與台灣軌道運輸的軌跡

【演講】克禮:近代早期世界中的禮儀:一個關於世界擴散、國家建構以及清朝歸順禮的理論

標題:

【演講】克禮:近代早期世界中的禮儀:一個關於世界擴散、國家建構以及清朝歸順禮的理論

時間:

2022年11月8日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室+視訊會議(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所秘書室

主講人:

克禮(Associate Professor, Southern Methodist University, U.S.A.)

內容簡介:

【左舜生學術講座2】

視訊會議連結請參見官網。

系統號:

A-021022

【演講】林芳玫:重層殖民史與臺灣歷史小說:從對立到對話

標題:

時間:

2022年11月12日(週六)9:30-12:20

地點:

Google Meet 會議

主辦單位:

國立臺灣圖書館臺灣學研究中心

主講人:

林芳玫(國立臺灣師範大學臺灣語文學系教授、臺灣文學學會創會理事)

聯絡人:

徐先生,Tel: 02-2926-6888 #3610

內容簡介:

臺灣的歷史歷經西班牙、荷蘭、清朝、日本等多次的殖民統治,在日治時期發展出對抗殖民政權的社會運動與文化啟蒙運動。戰後首先出現的大河歷史小說,如李喬的寒夜三部曲或鍾肇政之臺灣人三部曲,皆以日治時期為背景,描繪英雄化的男主角,挺身而出,對抗殖民者。在這種抗日史觀中,可見到殖民者/被殖民者,加害者/受害者的二元對立概念。

新世紀以來,日治時期出土的史料與學者的研究更加豐富,而反映日治時期的歷史小說也多了日常生活、消費娛樂、時尚打扮等面向,殖民者與被殖民者互相影響,不再是單一的宰制與被宰制關係。之後,荷蘭時期的史料與西班牙時期的考古挖掘,讓歷史小說的書寫對象擴及荷蘭與西班牙。某些作者嘗試用虛構的書信體或日記,呈現出殖民者內心深處的活動,以及男性外來者對原住民女性的情慾投射。這類小說並未從臺灣人的角度看待歷史,反而是從外來殖民者的眼光來看臺灣。為何出現此情形? 筆者認為,通過創造殖民者的內心獨白,作者創造出殖民者對殖民暴行的反思,並進行虛擬的對話,讓殖民者與被殖民者打破疆界、進行溝通。

系統號:

A-020876

【演講】翁稷安:1980年代臺灣黨外雜誌中的政治漫畫初探

標題:

【演講】翁稷安:1980年代臺灣黨外雜誌中的政治漫畫初探

時間:

2022年11月12日(週六)14:00-16:00

地點:

Google Meet(會議室連結將會以E-mail方式寄給報名成功者)

主辦單位:

台灣ACG研究學會、文化研究學會

主講人:

翁稷安(國立暨南國際大學歷史學系助理教授、台灣ACG研究學會會員)

內容簡介:

名額:120人

此講座將以講者所執行的1980年代前後黨外雜誌中的政治漫畫研究為主,試著從這些史料,回答二十世紀後半迄今台灣報章雜誌所刊出的政論漫畫是如何形成當前的樣態,以及在這樣的歷史脈絡和條件下,所能發揮的作用和面臨的限制。

此外,則是以這些政治漫畫及其創作者為研究對象,討論台灣黨外運動推動台灣「從體制調整到體制轉型」,進而促使中華民國臺灣化的過程中,改革者或革命者所採取的語言和宣傳策略,以及對台灣民間的論政文化帶來何者的影響。

講者簡介:

翁稷安,原籍為嘉義義竹鄉,生長於臺北。歷史學學徒,臺灣大學歷史學博士,曾於臺大數位人文研究中心服務,現為暨南國際大學歷史系助理教授。學位論文以中國近現代思想文化史為題,逐步延伸至數位人文學、大眾史學等領域。

除繼續原本的專業領域外,未來希望能將研究焦點擴展至二十世紀末臺灣大眾流行文化的歷史回顧。學術之外,亦於網路、平面媒體撰寫書評、影評,並經營Podcast節目「大衛鮑魚在火星」,努力尋求學院內/外生活平衡的可能。

系統號:

A-021004

【演講】褚縈瑩:行動中的「鄉民」:冷戰脈絡下應用人類學的外一章——祕魯計畫(Cornell-Peru Project)

標題:

【演講】褚縈瑩:行動中的「鄉民」:冷戰脈絡下應用人類學的外一章——祕魯計畫(Cornell-Peru Project)

時間:

2022年11月18日(週五)14:00-16:00

地點:

政治大學綜合院館 270104 教室+線上會議(台北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

台灣大學地理環境資源學系、政治大學國家發展研究所、政治大學台灣史研究所

主講人:

褚縈瑩(國立臺北大學歷史學系助理教授)

內容簡介:

主持人:林果顯(國立政治大學臺史所副教授兼所長)

報名連結:https://reurl.cc/jGN8My

11/11(週五)報名截止

(報名額滿截止,報名成功者將於11月14日(一)前以mail寄送錄取通知)。

系統號:

A-021123

【系列演講】「冷戰下的台灣與世界:地緣政治與國際援助」 2022-2023年度講座

標題:

【系列演講】「冷戰下的台灣與世界:地緣政治與國際援助」 2022-2023年度講座

時間:

2022年10月至2023年6月,共14場

地點:

以「實體會議」為主,視疫情狀況與講者意願開放「線上會議」雙軌進行

主辦單位:

台灣大學地理環境資源學系、政治大學國家發展研究所、政治大學台灣史研究所

內容簡介:

講座臉書粉專:冷戰下的台灣與世界 年度講座

https://reurl.cc/RXXm9Z

★ 各場次演講舉辦前一個月,會在講座粉專公告講者與演講簡介,並提供該場次報名連結,欲參與實體和線上會議者請事先報名。

★ 各場次演講將以「實體會議」為主,是否開放「線上會議」雙軌進行,將視疫情狀況與講者意願為定,講者同意場次將採取實體與線上雙軌進行。

★ 2023年度場次,目前僅安排大致時程規劃,具體場次時間、地點安排,將在2022年底於講座粉專公告。

★ 年度講座14個場次的演講簡介、報名連結與訊息更新,都將同步在講座粉專公告,請密切關注本粉專最新公告。

一、10月14日(五)14:00-16:00

王秀雲(成大醫學系)

戰後台灣的同位素與核子醫學:以高天成為例

二、10月21日(五)14:00-16:00

王梅香(中山社會所)

東南亞文化冷戰:美國新聞處及其文化宣傳

三、11月4日(五)14:00-16:00

黃令名(中研院社會所)

從UHDC到台北捷運:美國冷戰科技援助與台灣軌道運輸的軌跡

四、11月18日(五)14:00-16:00

褚縈瑩(台北大學歷史系)

行動中的「鄉民」:冷戰脈絡下應用人類學的外一章-祕魯計畫(Cornell-Peru Project)

五、12月16日(五)14:00-16:00

沈孟穎(實踐建築系)

「美援國宅」:從軍事動員到經建發展體制住宅建設背後的美國援助

六、12月23日(五)14:00-16:00

郭金芳(真理運管系)

劍指「南方」:全球冷戰時期兩岸在「一個中國」論述下的體育外交競逐

2023年3月-2023年6月

一、3月上旬 (五)14:00-16:00

洪紹洋(陽交大科社所)

1950-1960年代台灣對東南亞的經濟援助與技術輸出

二、3月下旬 (五)14:00-16:00

項恬毅(國合會秘書長)

台灣當前對外開發援助政策與區域佈局

三、4月上旬 (五)14:00-16:00

江柏煒(師大東亞系)

冷戰與後冷戰的地方社會:金門的地緣政治、經濟及社會網絡變遷

四、4月下旬 (五)14:00-16:00

魏玫娟(政大國發所)

國際發展援助的政策與教學:政大國發所與國合會的合作經驗

五、5月上旬 (五)14:00-16:00

張雯勤(中研院人社中心)

冷戰下的失落:尋找緬北密支那楊校長

六、5月下旬 (五)14:00-16:00

林平(中正政治所)、林東余(師大東亞系)

冷戰時期台灣與印尼的雙邊協商(1966-1971)

七、6月上旬 (五)14:00-16:00

劉曉鵬(政大國發所)

比較冷戰時期以來兩岸對非洲國家的農業援助

八、6月下旬 (五)14:00-16:00

徐進鈺(台大地理系)、廖彥豪(陽交大社文所)

加工區的「加工出口」:冷戰時期台美協力體制對東南亞與拉美地區的經濟援助與合作

系統號:

A-020859

【系列演講】全球視野下的漢學研究講座

標題:

時間:

2022年10月至12月,共5場

地點:

線上演講

主辦單位:

國立中央大學歷史所及明清研究中心

內容簡介:

本系列演講需事先報名,報名連結請參照官網。

主持人:李孝悌(中央大學歷史所講座教授)

第一場10/1(六)

09:30-12:00

被統治的藝術:中華帝國晚期的日常政治(Michael Szonyi宋怡明,哈佛大學東亞語言文明系中國歷史學教授,費正清研究中心主任)

第二場10/22(六)

09:30-12:00

莆田平原的儀式聯盟(鄭振滿,廈門大學歷史系特聘教授,民間歷史文獻研究中心主任)

第三場11/5(六)

09:30-12:00

Building culture in early Qing Yangzhou(Tobie Meyer-Fong梅爾清,美國約翰霍普金斯大學歷史學系教授,東亞研究所主任)

第四場11/18(五)

09:30-12:00

談判中的城市空間:城市化與晚明南京(費絲言,美國賓夕法尼亞大學歷史系副教授)

第五場

12/3(六)

09:30-12:00

為什麼「從亞洲出發思考」——從明治到平成:日本中國學的一個面向(葛兆光,上海復旦大學文史研究院及歷史系特聘資深教授)

系統號:

A-020874

【系列演講】國家文學博士吳宏一 經典文學導讀講座

標題:

時間:

2022年11月,共3場

地點:

國家圖書館藝文中心三樓國際會議廳(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館、遠流出版公司

主講人:

吳宏一(國家文學博士)

聯絡人:

林小姐,Tel: 02-23619132#727

內容簡介:

國家文學博士吳宏一,畢生愛好中國文學、研究古代經典。為推廣中國經典文學,將古籍轉化為深入淺出的大眾化普及讀物,國家圖書館與遠流出版公司特共同辦理三場「經典文學導讀」系列講座,自本(111)年11月6日至11月20日止,週日下午2時至5時,於國家圖書館藝文中心三樓國際會議廳舉行。

主題1–11/6(日)14:00~17:00,從思想層面談「人生三書」《論語》、《老子》和《六祖壇經》這三本書恰好是儒、道、釋三教的必讀經典,代表人生三條道路的大方向,可以給大家智慧和見識。它們都言簡而意賅,句子簡短,容易記誦,可是仔細體會,卻意義深遠。本次講座重在比較、對照上述三書的理論重點與思想特色。

主題2–11/13(日)14:00~17:00,周易的象數與義理

從「易學史」的觀點,討論《周易》的來歷、經傳的分合,並試舉乾、坤、坎、離、謙、遯等卦為例,分從象數與義理兩方面,說明《周易》相反相成的形式特徵以及物極必反,終則復始的核心意義。

主題3–11/20(日)14:00~17:00,談漢字的形音義—以身體與數字為例

以許慎《說文解字》中,與身體器官及數目字有關的若干古代漢字為例,說明它們在形音義之間的相互關係,進而探討它們所反映的古人思想觀念,以及對後世文學的影響。

報名網址:https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&pid=364

系統號:

A-020975

【工作坊】第二回 国際オンラインワークショップ「東アジアにおける明治維新の意味 」

標題:

【工作坊】第二回 国際オンラインワークショップ「東アジアにおける明治維新の意味 」

時間:

2022年10月8日(週六)13:00-16:30

地點:

Cisco Webex線上進行

主辦單位:

國立政治大學台灣史研究所、日本立命館大學文學部、韓國建國大學

聯絡人:

E-mail: daleyang@g.nccu.edu.tw

內容簡介:

本工作坊以日語進行,報名期限至10月5日23:59截止。

系統號:

A-021003

【工作坊】2022「法的療癒」工作坊:佛教療癒研究與文本分析

標題:

【工作坊】2022「法的療癒」工作坊:佛教療癒研究與文本分析

時間:

2022年11月至2023年1月,共3場

地點:

實體演講與線上直播並行

主辦單位:

法鼓文理學院

內容簡介:

生、老、病、死是人生必經的歷程。現代醫學發達,使人的壽命得以受益、延長。橫亙在生死之間的老病課題,往往被生死大事所屏蔽,因此,學習如何面對疾病,便成為人生中一個重要的課題。「法的療癒」專案嘗試釐清佛教如何看待疾病、如何積極應對及如何轉化疾病為修道助緣,並將此身心淨化之道,導向解脫的目標。

第一場 / 11月21日(一) / 下午2:00-4:00

講題:病體與神靈:清代薩滿巫覡治病

講者:劉世珣(國立故宮博物院 助理研究員)

地點:法鼓文理學院 GC102教室

第二場 / 12月21日(三) / 下午2:00-4:00

講題:宗密修證儀中的魔事與禪病

講者:林欣儀(佛光大學佛教學系 助理教授)

地點:法鼓文理學院 GC102教室

第三場 / 2023年1月4日(三) / 下午2:00-4:00

講題:佛法的療癒實踐與應用

講者:梅靜軒(法鼓文理學院 副教授)

地點:法鼓文理學院 GC102教室

線上報名:https://tinyurl.com/5n7489sz

(無論您要參加線上還是實體,都麻煩您填寫報名表,謝謝)

若有任何問題

歡迎來信:jiayu.xu@dila.edu.tw

系統號:

A-021128

【工作坊】2022年明清學術青年學者工作坊

標題:

時間:

2022年10月7日(週五)11:30-17:50

地點:

中央大學文學一館三樓A-302會議廳 + Google Meet

主辦單位:

國立中央大學明清研究中心

內容簡介:

專題演講——李孝悌(中大歷史所講座教授)

與會學者——王學玲、李忠達、宋韻珊、邱怡瑄、卓清芬、孫致文、高振宏、翁敏修、康凱淋、楊自平、楊宜佩、劉柏正、顏訥、鐘明彥

說明——實體參與者提供人文藝術時數以及研究所學習護照認證。Google Meet連結將在活動前寄到信箱。

報名——https://forms.gle/MRCJAswYi39iBLtb8

系統號:

A-020890

【工作坊】2022年中國現代史研究生工作坊

標題:

時間:

2022年12月15日(週四至週五)

地點:

兩天分別於臺中、臺北舉行

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、國立中興大學歷史學系、東海大學歷史學系、國立臺北大學歷史學系

內容簡介:

時間:

A.台中場:2022年12月15日(星期四),地點:東海大學歷史學系

B.台北場:2022年12月16日(星期五),地點:近史所檔案館會議室

徵文說明:

為推廣中國現代史研究,以及提供研究生學習、相互交流機會,本工作坊向以中國現代史、戰後臺灣史為論文方向之碩、博士班研究生徵稿,徵稿範圍包括正在撰寫中之研究計畫或初步構想,以及進行中之論文篇章,就問題意識、資料運用、結構安排、論述方式等方面切磋討論。

主辦方將邀請國內專家學者擔任評論人,提供同學公開發表和交流的機會。希望藉此工作坊,能強化青年學子在研究設計、研究資料掌握等方面的能力,並通過觀摩,累積正式學術場合的交流經驗。更進一步,則希望藉由定期舉辦的研討活動,凝聚國內大專院校中國現代史研究生群體,扮演交流的平台,進而形成研究社群,有效推廣現代史研究,並和其他領域之研究社群有正面積極的互動。

徵文時程:

1.2022年10月21日前,以電子郵件報名,填具報名表後寄至yoyo3055@gmail.com

2.主辦單位預計於2022年11月1日公告錄取名單。

3.論文或研究計畫全文,請於2022年11月30前繳交。

聯絡人:劉同學 (yoyo3055@gmail.com)

系統號:

A-020909

【工作坊】2022清大南島中心教學工作坊

標題:

時間:

2022年10月14日(週五)

地點:

清華大學人社院C310(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

國立清華大學世界南島暨原住民族中心

內容簡介:

第一場 主持人:高進榮

13:00 ~ 13:30 王儷螢 台灣考古學

13:30 ~ 14:00 顧坤惠 台灣原住民專題

14:00 ~ 14:30 陳芷凡 族裔寫作專題

第二場 主持人:葉美利

15:00 ~ 15:30 陳亭君 語言田野調查

15:30 ~ 16:00 蘇美娟 族語教材教法

16:00 ~ 16:30 高清菊 賽夏族族語翻譯

16:30 ~ 17:00 綜合討論

系統號:

A-020990

【工作坊】IHP-EFEO Young Scholars Workshop in Archaeology

標題:

【工作坊】IHP-EFEO Young Scholars Workshop in Archaeology

時間:

2022年10月21日(週五)14:30-17:30

地點:

中研院史語所研究大樓七樓703會議室(台北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所臺灣與東南亞考古學研究室,法國遠東學院台北中心

內容簡介:

講者:Nicholas HOGG (PhD, University of Otago / Taiwan Fellowship Scholar), 蔡哲嫻 (Assistant Professor, Department of Anthropology, National Taiwan University), Mélissa CADET (Postdoctoral Researcher, IHP), 徐苡庭 (PhD Candidate, University of Cambridge)

主持人:梅豪方(EFEO),王冠文 (IHP)

❈此為英文演講,報名網址:https://reurl.cc/ERQE3v

❈配合防疫:1.全程配戴口罩,2.量測體溫,3.消毒手部,4.填寫健康紀錄表(所外人士),5.採梅花座

系統號:

A-020936

【資料庫】田中淡建築庭園写真,1967–2003

標題:

內容簡介:

京都大学名誉教授の田中淡(1946–2012)が、中国建築・造園史の研究活動において撮影した建築・庭園遺構等の写真、および野帳。本資料群は、おもに1971年から74年に文化庁文化財保護部文部技官として建造物の調査修理に携わった時期から京都大学人文科学研究所在職中の2003年までの調査研究の記録です。1970年代から1990年代に在外研究や学術訪問団で中国大陸を訪れた際の調査記録が中心で、日本、台湾、韓国、イラン、アフガニスタン、ヨーロッパ等での記録や、1960年代の学生時代の記録も含まれます。

系統號:

A-020921

【展覽】避暑山莊:清帝國多元統治下的縮影

標題:

時間:

2022年9月24日至2023年2月5日

地點:

故宮博物院103、104展覽室(台北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

內容簡介:

避暑山莊,又稱熱河行宮、灤陽行宮,始建於康熙四十二年(1703)。它不僅是清代皇家園林中佔地最廣,更是目前保存最為完好的皇家行宮。山莊的興建,顧名思義,是皇帝每年前往的一處避暑勝地,但它本身的意義絕不僅限於此。由於山莊所在的熱河地區,大部分為蒙古游牧之地,屬於大清帝國面向北亞前沿之地。每年約自五月至九月間,皇帝駐蹕山莊避暑,秋獵行圍,並接見蒙藏活佛與王公貴族,外國使節也因皇帝駐蹕之處前赴山莊覲見,帝國許多關鍵決策都是在皇帝駐蹕山莊時下旨施行。避暑山莊在帝國上的地位,毫無疑問,已然成為紫禁城之外,帝國的第二政治中心。

隨著山莊地位日益重要,大清皇帝歷經數代用心經營,其所在行政區域的擴大、沿途行宮的修建、山莊景觀佈局的規劃、門樓亭閣建築的設計,以至圍場設官管理等方面,莫不反映出大清帝國統治上滿蒙漢政制、內地與邊陲文化、藏傳佛教與中原信仰宗教等各方面多元、多樣的特色。因此,本展覽將以六個單元-「治園如治國:微宇宙的大清帝國」、「統治者身分的多樣性」、「多元宗教政策」、「地方政制的多元特色」、「語言文字的多樣」及「政治與禮儀」,精選院藏代表書畫器物文物及相關檔案文獻,透過圖文介紹,逐一呈現清代避暑山莊的特殊意義。

「一座山莊志,半部清代史」。盛清之世,當皇帝一行跨越長城,塞北各地蒙古王公相繼派員路上迎駕,長隊列陣,彼此互動問候,當年的戰爭烽火,早已煙硝雲散。大清皇帝對山莊的經營,積極拉攏蒙藏各方領袖,帶動熱河地區的繁榮,呈現萬邦來朝,帝國內多元文化揉合的特色。

系統號:

A-021028

【展覽】千年南國──院藏越南主題文物特展

標題:

時間:

2022年8月20日至11月20日

地點:

國立故宮博物院南院S101展覽室(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南院

內容簡介:

越南,這個有著近一億人口、欣欣向榮的近鄰,現代化的風景之下,藏著一段篳路藍縷的曾經。地處東亞與南亞之間,位於東南亞大陸部的沿海,地緣政治為這片土地帶來多變的命運,卻也孕育出獨特的風采。這是個讓人熟悉又陌生的南國,歷史帶著點苦澀,卻有著醇厚的底蘊——堅毅且溫柔。

本特展主要藉由院藏的古籍文獻及器物,依主題劃分三個單元,從「千年古國的人物群像」、「風行世界的大越陶瓷」到「半島之龍的機智外交」,重新認識19世紀之前「越南」的族群文化、藝術成就以及自我認同。千年來疆域的流動和文化的多元樣貌,與這塊土地上的越人、占人等族群間的競合密不可分,也與周遭其他國家的互動息息相關;獨特的陶瓷工藝美學,是越人對陶冶關鍵技術的掌握,也是對多元文化淘選後的品味呈現,在15至16世紀的世界貿易競技中大放異彩;而越人審時度勢,身段柔軟,總以機智的斡旋,為己身創造出最有利的空間,藉14至19世紀的文獻,得以一窺南國屹立千年的秘密。

系統號:

A-020861

【展覽】江湖有字在──臺灣人文出版史特展

標題:

時間:

2022年7月22日至2023年5月21日

地點:

國立臺灣文學館一樓展覽室C(台南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

內容簡介:

以臺灣人文出版演進為主軸,始自日治時代結合報紙之印刷發行推展啟蒙思想與文學創作,逐漸建立臺灣自主出版的規模;戰後隨國府來臺的出版界文人,「兩大報」、「五小出版社」及各家專業出版帶來人文出版的高峰,為臺灣人文思潮激盪出豐沛的能量,再至解嚴後到當代的出版業百花齊放、網路媒體新興盛況。

特展預計以臺灣重要的人文出版事件、代表性出版社/出版人與其成果為核心,鋪陳臺灣人文出版史面貌,並以文學、哲學、人文思潮之出版社、雜誌刊物、報紙副刊等載體為範圍,同時介紹出版史上獨特而不可忽視的「出版現象」,綜合呈現此一議題的時代意義。

系統號:

A-020862

【展覽】疫觸即發:百年島嶼戰疫特別展

標題:

時間:

2021年9月28日至2022年11月6日

地點:

國立臺灣博物館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

Tel: 02-2558-9790

內容簡介:

「近代公衛與防疫」,是臺灣重大的現代化事件。百年來歷經帝國擴張、近代國家治理與國際援助的過程,發展至今。但公衛制度的推行,往往給傳統文化帶來衝擊,公私領域的改造充滿了各種陣痛。本展將以防疫為主軸,分4大主題來介紹臺灣的防疫經驗與現代轉型:

第1主題:「清末戰役,入臺須先戰疫」

透過19世紀大眾文化素材戰爭圖繪和戰地衛生報告的對比,凸顯戰爭的表與裡、軍隊染疫情形。以及,近代港口檢疫制度的建立,入關須檢疫,未染疫者消毒,染疫者隔離治療,是前所未有的近代經驗。

第2主題:「日治台灣防疫經驗及其陣痛」

本區介紹現代防疫制度推動的複雜面向。「現代交通」推展了現代醫療,也成為傳染病防治的新挑戰。民間社會對防疫措施的不適應,仍尋求傳統醫療文化。

第3主題:「戰後臺灣衛生防疫漫長路」

1946年,因港口檢疫廢弛,傳染病再起,爆發了布袋事件。1950年代,因美援與國際援助,臺灣基礎衛生建設逐漸提升與完備,其中農復會扮演重大角色,臺灣逐步邁向公衛先進國家。

第4主題:「21世紀臺灣重大傳染病經驗」

從SARS到2019年COVID-19爆發,臺灣的齊心抗疫與新突破,以及疫情下的社會影響、產業震盪。最後呈現各縣市政府的防疫巧思。希望大家能透過此近代臺灣防疫的時光旅行,了解現代化轉型軌跡。

系統號:

A-020863

【展覽】百年衍繹──臺灣美術特有種

標題:

時間:

2021年11月30日至2022年10月16日

地點:

本展覽為線上展覽

主辦單位:

國立歷史博物館

內容簡介:

「百年衍繹──臺灣美術特有種」線上展,以史博館典藏為主軸,內容包含「鄉土的樣子」、「臺灣山海大觀」、「飛翔在寶島上空」、「世界之美Taroko」、「筆下生趣」、「園圃青青」、「走讀臺灣」、「藝術大觀園」八單元。欣賞臺灣美術百年景觀及花卉鳥獸為題材的精選畫作,可觀察主題與風格的多元發展,由依循傳統的筆墨形式,逐漸轉向本土自然與人文的再現。

2021年適逢臺灣文化協會成立百周年,溯遊臺灣美術步入現代化的百年歷程,回顧諸先賢於新舊文化傳統激盪中,融鑄對臺灣風土的體察與詮釋,體現不同文化與美學交會的包容力,逐漸厚積臺灣多元文化的美術榮景。此多樣多彩的藝術創作,反映本土的特有文化DNA,體現百年衍繹的臺灣美術「特有種」。

系統號:

A-020864

【展覽】Akam漁事紀——楠梓仙溪流域記憶蒐整特展

標題:

時間:

2022年9月22日至10月21日

地點:

國立臺灣歷史博物館湖畔教室/園區(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-356-8889

內容簡介:

18世紀遷徙到高雄的大武壠人,在楠梓仙溪因應不同的水域發展出「張南笱」、「魚吊」等特色漁具;漁具不僅用以漁獵生活、更結合信仰,成為了大武壠族的特色文化。展覽將會以大武壠族傳統的漁撈方式為主題,呈現地方知識、博物館與在地社群互動交流的歷程⋯⋯更多有趣的楠梓仙溪漁獵故事,等待您來挖掘。

系統號:

A-020913

【展覽】常無障──傳世與歷代香爐特展

標題:

時間:

2022年10月14日至12月25日

地點:

川藝術(臺北市大安區大安路一段116巷5號B1)

主辦單位:

川藝術

內容簡介:

許多在宋代經典的香爐,自鐮倉時代(1185~1333)便傳入日本,這些青瓷爐具到了日本,常被視為珍寶,被供奉在寺廟或是茶會中所使用,成為當時權利機構彰顯影響力的象徵。

川藝術於2022年10月14日展出「常無障 — 傳世與歷代香爐特展」(Mind Curl Upwards - Incense Burner Special Exhibition),「常無障」原文來自一黃庭堅「香十德」的「常用無障」一詞,經一休和尚在日本推行,廣泛流傳於禪寺與香道界,焚香能使心平靜,遠離障礙。

系統號:

A-021183

【展覽】「唯『物』論紅樓」特藏古籍文獻展

標題:

時間:

2022年9月19日至10月28日

地點:

國家圖書館藝文中心1樓展覽廳(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

內容簡介:

國家圖書館(以下簡稱國圖)典藏豐富藝術類珍貴古籍文獻,為推廣閱讀與引領大眾認識傳統文化美學,自9月19日起至10月28日止假國圖藝文中心1樓展覽廳舉辦「唯『物』論紅樓」特藏古籍文獻展,期望大眾能透過特色展覽之活動參與,重享傳統文化美學深蘊的盛宴。

配合今年秋季閱讀講座主題「唯『物』論紅樓」,本次展覽以展示《紅樓夢》書中「物」趣為主題,精選館藏與《紅樓夢》或「紅學」內容相關的古籍精品近50種,分就人「物」尋奇、藥「物」養生、食「物」宴饗、植「物」喻情及器「物」有禮等5大主題陳列。配合展覽主題,並展示相關遊戲體驗活動,以期帶領社會大眾另闢一條閱讀蹊徑,藉由親炙各形各色的紅學相關古籍文獻,觀照《紅樓夢》裡「生活起居」所蘊藏的繽紛智慧,深刻體驗紅學異彩多姿的大觀盛世。

為加深大眾對於館藏古籍文獻的瞭解,並配合講座之舉行,訂於9月28日(三)下午4:00-4:40、10月1日(六)、10月15日(六)下午4:40-5:20,共舉辦三場「古籍導覽」活動,由特藏文獻組同仁負責導覽解說,歡迎喜愛古籍的朋友報名參加。

※因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情變化,本館保留變更活動權利,內容如有調整,請以本館網頁公告為準。.

系統號:

A-020977

【展覽】知識を世界に求めて――明治維新前後の翻訳事情

標題:

時間:

2022年11月11日至12月9日

地點:

国立国会図書館東京本館新館1階展示室(千代田区永田町1-10-1)

主辦單位:

国立国会図書館

內容簡介:

国立国会図書館東京本館では2022年11月11日(金)から12月9日(金)まで、企画展示「知識を世界に求めて―明治維新前後の翻訳事情―」を開催します。

江戸時代後期から明治時代前期に焦点を当てて、当館が所蔵する中国や欧米の原書及びその翻訳書、約200点を展示します。鎖国期にオランダから渡ってきた蘭書とその翻訳や、今日でも親しまれている海外文学の初期の翻訳書等、さまざまな分野の翻訳書が一堂に会します。

また、当時の外国語学習などの翻訳事情や翻訳者のエピソードもあわせてご紹介します。

系統號:

A-020995

【展覽】仏と神と侍と

標題:

時間:

2022年10月7日至12月25日

地點:

熊本県立美術館本館第2展示室(熊本市中央区水前寺6丁目18番1号)

主辦單位:

熊本県立美術館

內容簡介:

熊本県内の寺院や神社には、熊本県だけでなく日本の歴史にもかかわる様々な宝物が伝来しています。本展覧会ではこれらの寺院と神社の宝物と、当館コレクションから仏と神をモチーフとした作品を選び出して展示し、インド、中国、朝鮮半島、そして日本に至るまでの仏教美術の歴史と、それをとりまく侍たちの物語をご紹介します。

中世以来、幾度も合戦を繰り返した侍にとって、寺社とはおのれの武運長久と一族の結束を願う信仰の対象でした。そして、領民に対して行た数々の業績は厚い信頼につながり、やがて侍を神仏になぞらえて神格化するまでに至ります。本展では、これらの物語を主に「阿蘇の神々」、「蒙古襲来」、「武士団・菊池氏」、「細川家」、「加藤清正」をキーワードとして紹介し、侍たちがどのように仏や神と向き合ってきたか解き明かします。

系統號:

A-021061

【展覽】加耶――古代東アジアを生きた、ある王国の歴史

標題:

時間:

2022年10月4日至12月11日

地點:

国立歴史民俗博物館企画展示室A(千葉県佐倉市城内町 117)

主辦單位:

国立歴史民俗博物館

內容簡介:

加耶(かや)とは、日本列島の古墳時代と同じ頃、朝鮮半島の南部に存在した、互いに協力し、時には競い合いながら活躍した国々のことです。おおむね4~6世紀に、海上交易と鉄生産を一体として運営し、東の新羅(しらぎ)や西の百済(くだら)、海をはさんだ古代日本の倭、そして遠く中国などとも交流を重ねながら、大きな成長をとげました。しかし、新羅と百済という強国のはざまの中で、徐々に勢力が弱まり、562年には滅亡してしまいます。

今回、大韓民国国立中央博物館の全面的な協力のもと、加耶の墳墓から出土した金銀のアクセサリー、整美な土器、武威をしめす武器や馬具、成長の礎となった鉄、そして対外交渉をしめす外来の品々など約220点の資料を展示することにより、加耶のなりたちから飛躍、そして滅亡までの歴史を明らかにします。日本国内で加耶の至宝が一堂に会して展示されるのは、実に30年ぶりのことです。

今回の展示では、加耶と倭の交流の移り変わりについても考えていきます。加耶は倭が最も緊密に交流した社会の一つです。倭は、加耶との交流を通して、当時の先進の情報や技術、道具を入手し、それを自らの文化として定着させていきました。それは、須恵器と呼ばれる硬い焼き物、鉄の道具、金工、馬の飼育、灌漑、ひいては蒸し器などの炊事道具や新しい暖・厨房施設(カマド)など実に様々です。その動きが最も盛んだった5世紀を「技術革新の世紀」と呼ぶこともあります。倭の歴史を知るためには、加耶の歴史にも目を向ける必要があります。

本展示を通して、海をはさんだ加耶の歴史を体感しながら、日韓両地域の悠久の交流が現在、そして未来へと続いていくことに思いをはせることでしょう。

○第440回歴博講演会「加耶―古代東アジアを生きた、ある王国の歴史―」

2022年10月8日(土)13:00~15:00

講師:高田貫太

○第441回歴博講演会「中国と加耶と倭」

2022年11月12日(土)13:00~15:00

講師:上野祥史

○第442回歴博講演会「加耶と倭の武器と武具」

2022年12月10日(土)13:00~15:00

講師:松木武彦

系統號:

A-020866

【展覽】珠璧交輝(しゅへきこうき)~ 清代木版年画+UKIYO-E

標題:

【展覽】珠璧交輝(しゅへきこうき)~ 清代木版年画+UKIYO-E

時間:

2022年9月23日至11月20日

地點:

日中友好会館美術館(東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビル1F)

主辦單位:

公益財団法人日中友好会館、中国美術館

內容簡介:

■清代木版年画

中国美術館所の清代木版年画コレクションより、年画の主要産地である、天津市楊柳青、江蘇省桃花塢、山東省濰坊、山東省平度、四川省綿竹、河北省武強の全26点。画像の清代木版年画作品はすべて中国美術館所蔵 ©2022 中国美術館

■浮世絵

川崎・砂子の里資料館の斎藤文夫コレクションより、鈴木春信、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川国芳、鳥居清長をはじめ錚々たる絵師17名の全52点。画像の浮世絵作品はすべて公益社団法人川崎・砂子の里資料館所蔵 ©2022 川崎・砂子の里資料館

*作品保護のため、会期中盤に浮世絵の展示替えを行います。

*前期/後期 26点ずつ展示。

系統號:

A-020869

【展覽】地図と印刷

標題:

時間:

2022年9月17日至12月11日

地點:

印刷博物館(東京都文京区水道1丁目3番3号)

主辦單位:

凸版印刷株式会社、印刷博物館

內容簡介:

私たちが暮らしていくうえで無くてはならない地図。古来より地理情報を伝える表現技法のひとつとしてつくられてきました。またより多くの人に伝えるため、印刷物となりました。日本において印刷された地図が登場するのは近世です。民間での印刷・出版の拡大によりさまざまな地図や地誌がつくられます。やがて蘭学が発展すると、西洋の地図知識を吸収し、世界が広がります。近世後期には伊能忠敬により近代的な地図づくりが幕を開け、大きな影響を与えました。

系統號:

A-020880