標題

- 【演講】林鎮國:反向的判教:從泰勒的「重拾實在論」重讀牟宗三的《智的直覺與中國哲學》

- 【演講】皮國立:全球大流感在近代中國:百年前的疫情分析與疾病應對

- 【演講】雷祥麟:科學文化權威的黎明:《天演論》與甲午戰後的保教之辯

- 【演講】邱毓斌:沒有FB與DCard如何發聲:戒嚴前後的學生運動與民主運動

- 【演講】朱敬一:U.S-China Conflicts in Economy & Technology

- 【演講】蔡家和:牟宗三論陽明後學

- 【演講】楊弘任:原鄉紅藜耕作的土地政治及滋味政治

- 【演講】「六堆史料叢刊」新書發表會

- 【演講】Megan Bryson: Dali’s Daggers: Buddhist Material Culture on the Southern Silk Road

- 【演講】Megan Bryson: Inviting the Gods to Yunnan: Dali-kingdom Ritual Texts

- 【演講】郭素秋:「族群通史」的提出——以中排灣普濟鹿社為例

- 【演講】陳偉智:從伊能嘉矩到移川子之藏:日治時代人類學的臺灣族群研究

- 【演講】孫天心:有一份證據,說一分話:語言有趣的「示證」機制

- 【演講】劉宇光:左翼佛教 (Le Bouddhisme engagé):東南亞佛教被擲進現代之回應

- 【演講】馬振瀚:夾縫中的選擇:西安回坊與回族居民的認同建構

- 【演講】謝博剛:穿梭主權縫隙裡的「中間人」身影:卑南溪流域布農地區的可視化歴程及影像再現

- 【演講】吳俊瑩:檔案中的「江南案」

- 【演講】楊弘任:夾縫中的修行主體性:高度宗教管制下,一貫道在當代中國的興起

- 【演講】胡其瑞:一個基督,各自表述:基督宗教在中國西南少數民族間的容受與轉變

- 【演講】張詔韋:拍賣人的多重宇宙

- 【演講】瀟湘神:誰怕壞妖怪?——妖怪是讓我們害怕,還是讓我們知道在怕什麼?

- 【演講】李淑君:白色肅殺與紅色向望:一九五O年代左翼女性政治、階級與性別的多重突圍

- 【新書講座】林瑋嬪、黃克先:氛圍的感染:感官經驗與宗教的邊界

- 【演講】許慧琦:百年前中美自由戀愛的跨文化展演

- 【演講】馬騰:耶穌會士張誠1688年的蒙古遊記:離開內地的描述

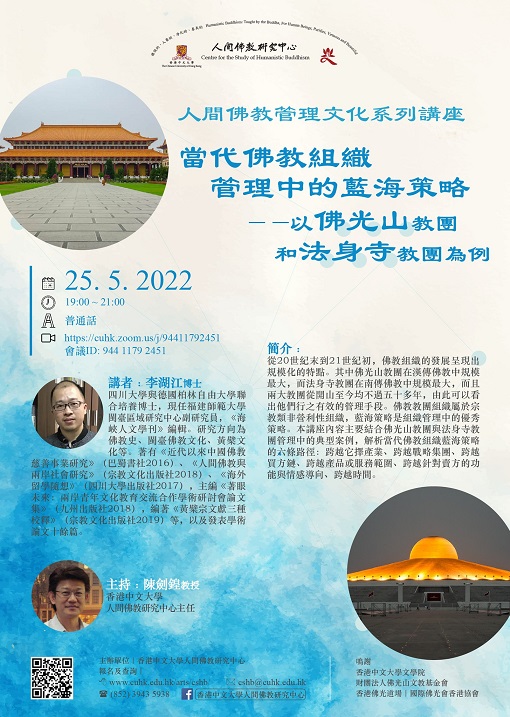

- 【演講】李湖江:當代佛教組織管理中的藍海策略——以佛光山教團和法身寺教團為例

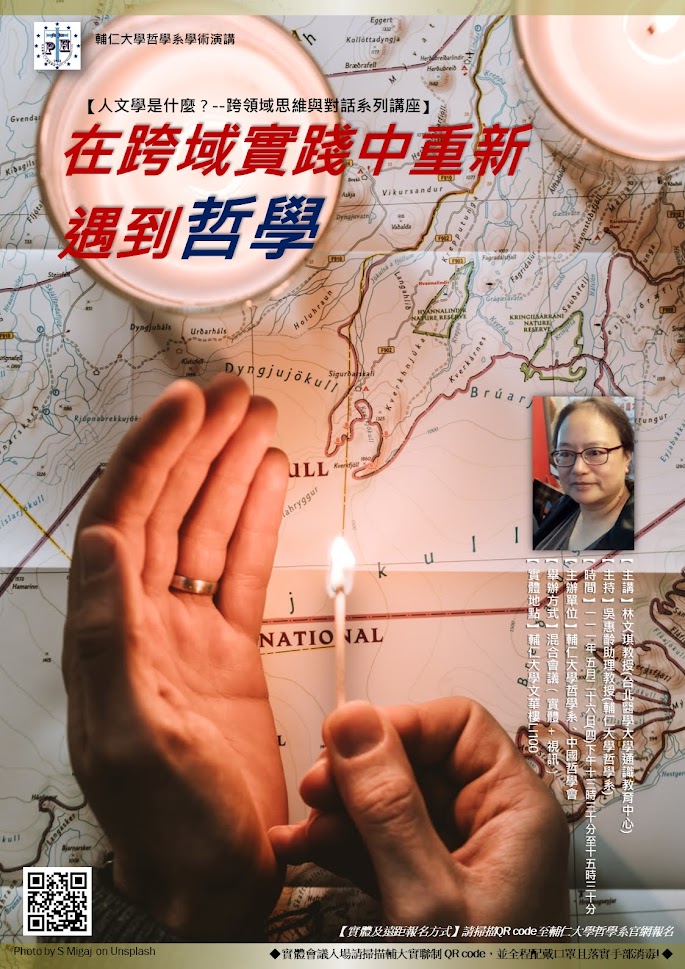

- 【演講】林文琪:在跨域實踐中重新遇到哲學

- 【演講】童元昭:族群之外:屏東沿山地區家戶內的養女

- 【演講】蕭雅宏、胡其瑞:近代史檔收藏及利用/史料數位化及資料庫運用法

- 【演講】徐聖凱:禁用生煤:日治到戰後初期的燃煤空污與防煙行動

- 【演講】戴寶村:從諺語探查臺灣歷史

- 【演講】洪紹洋:臺灣企業史研究的展望與限制

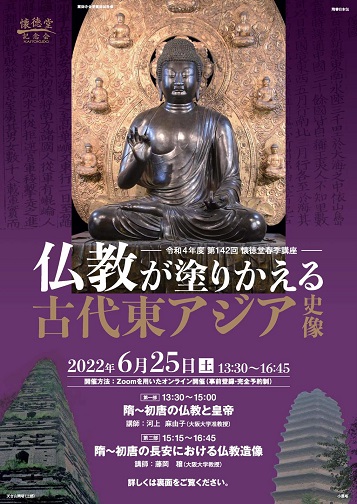

- 【演講】第142回懐徳堂春季講座「仏教が塗りかえる古代東アジア史像」

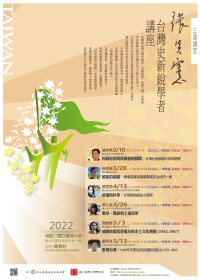

- 【系列演講】張炎憲台灣史新銳學者講座

- 【系列演講】2022孝雅人文講座

- 【系列演講】「重返《國史大綱》」系列講座

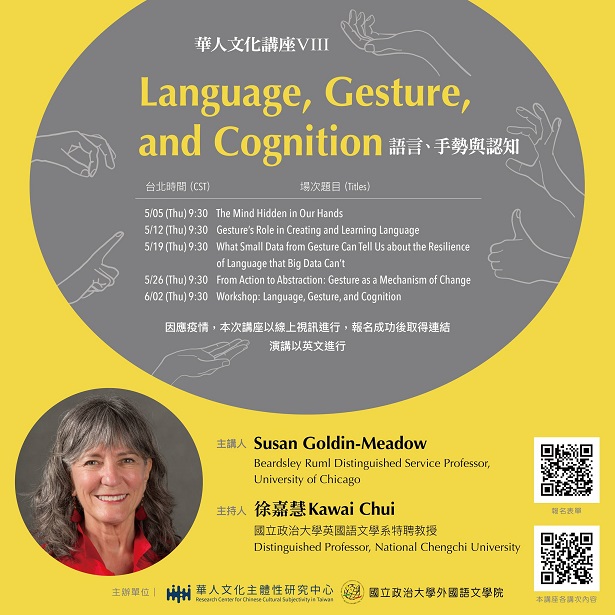

- 【系列演講】政大華人文化講座VIII:Language, Gesture, and Cognition 語言、手勢與認知

- 【系列演講】台文轉譯系列講座──尋找台文跨域新可能

- 【工作坊】臺灣經濟史研究群2022年第一次工作坊

- 【工作坊】戶簿資料庫應用工作坊

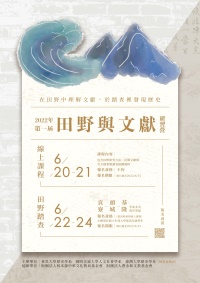

- 【研習營】2022年第一屆「田野與文獻」研習營

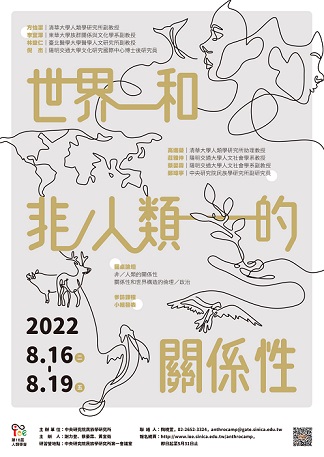

- 【研習營】2022年第18屆人類學研習營《世界和非/人類的關係性》

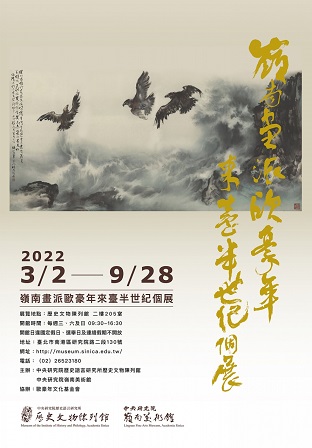

- 【展覽】嶺南畫派歐豪年來臺半世紀個展

- 【展覽】百年衍繹──臺灣美術特有種

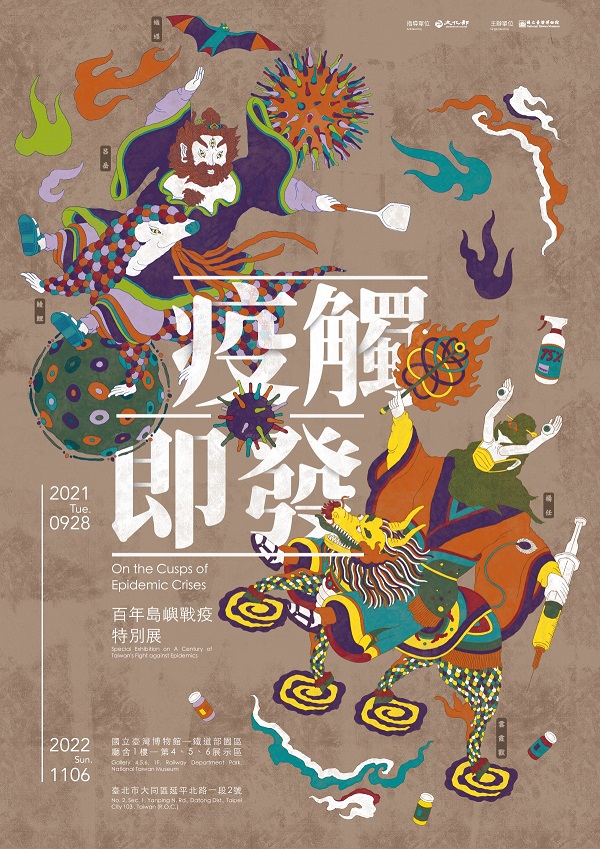

- 【展覽】疫觸即發:百年島嶼戰疫特別展

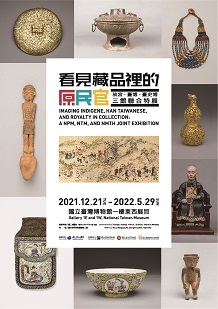

- 【展覽】看見藏品裡的原、民、官:故宮、臺博、臺史博三館聯合特展

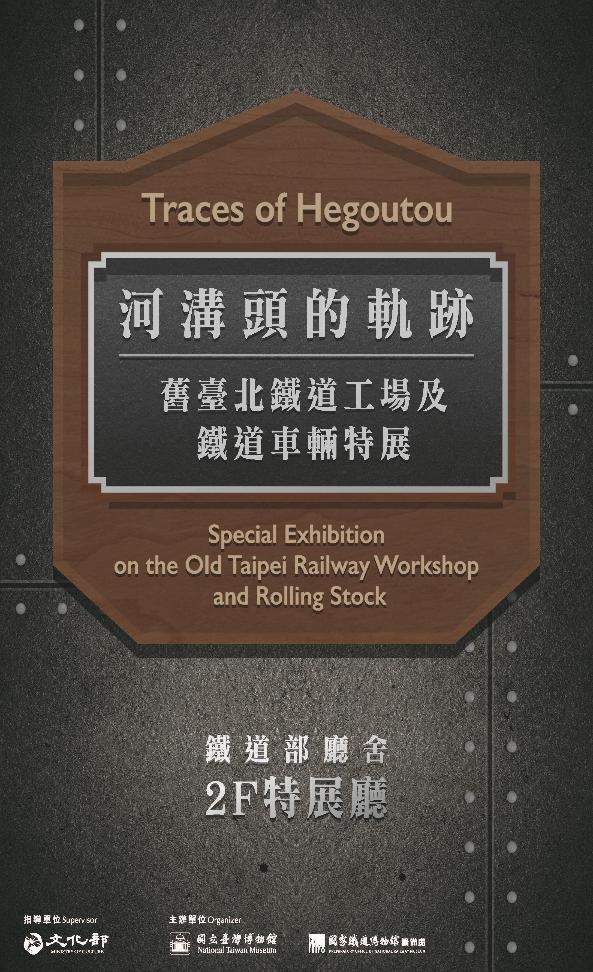

- 【展覽】河溝頭的軌跡:舊臺北鐵道工場及鐵道車輛特展

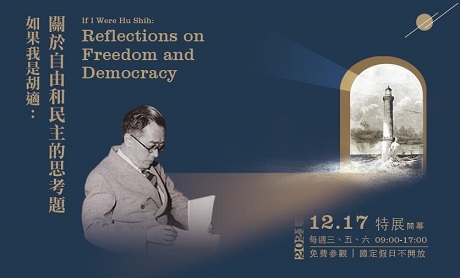

- 【展覽】如果我是胡適:關於自由和民主的思考題

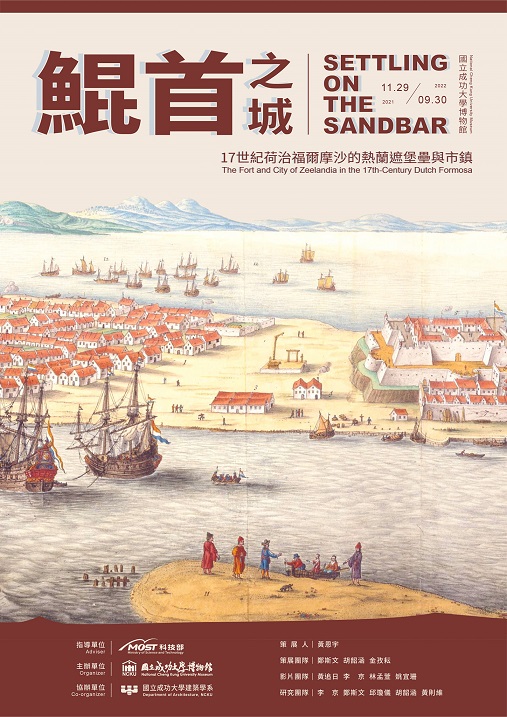

- 【展覽】鯤首之城:17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎮

- 【展覽】算 × 命:歐洲與臺灣的占卜特展

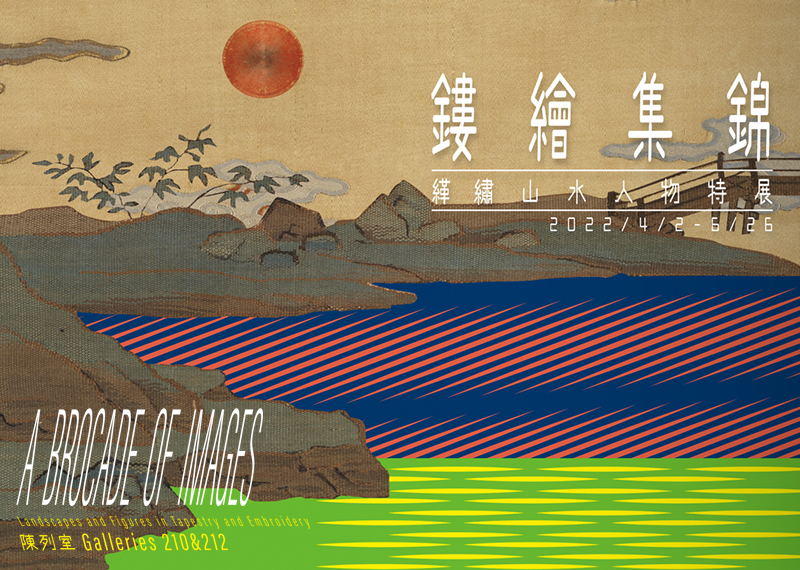

- 【展覽】鏤繪集錦──緙繡山水人物特展

- 【展覽】什麼是「番」──清帝國文獻裡的臺灣原住民族

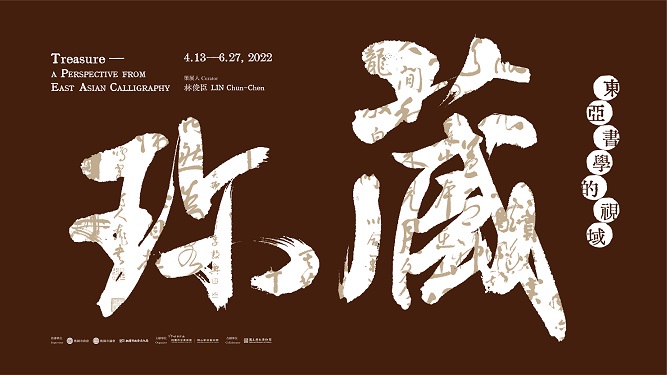

- 【展覽】「藏珎:東亞書學的視域」特展

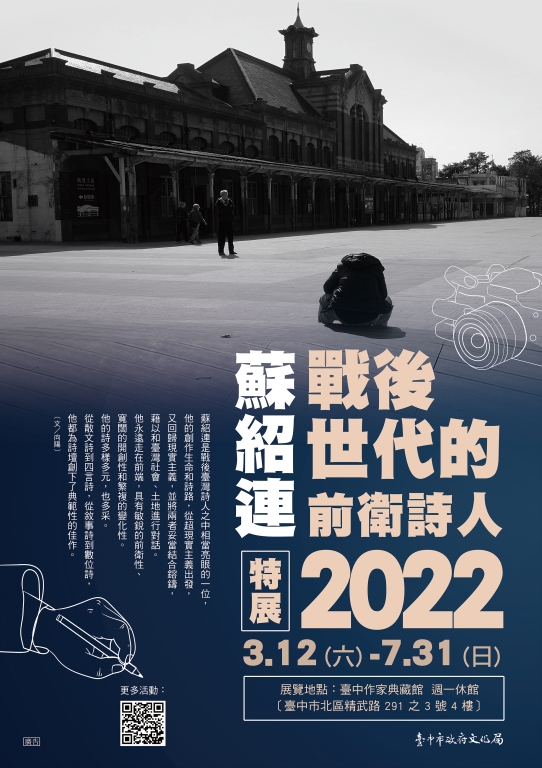

- 【展覽】戰後世代的前衛詩人──作家蘇紹連特展

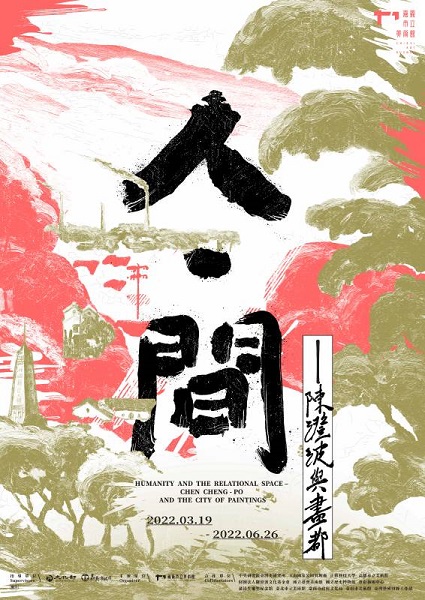

- 【展覽】人.間——陳澄波與畫都

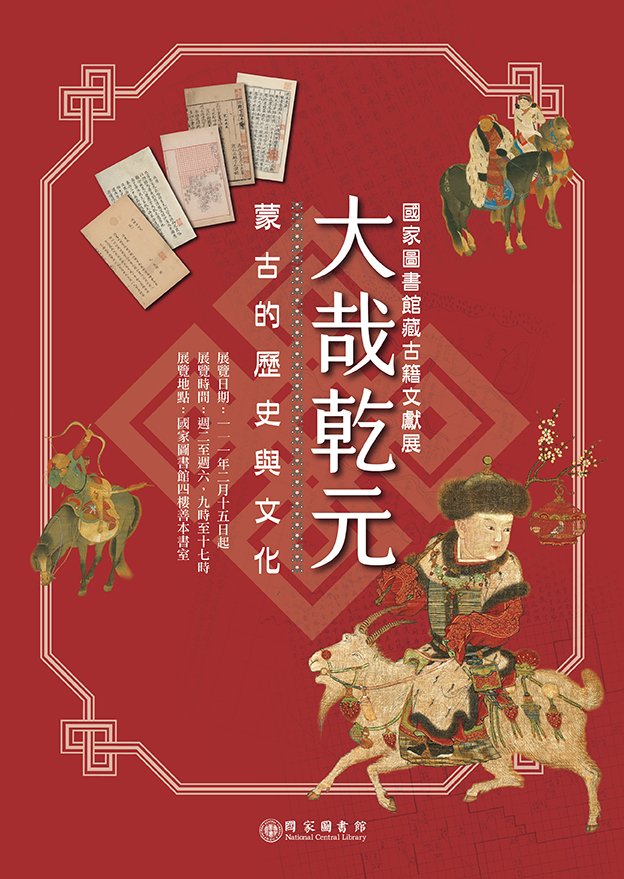

- 【展覽】「大哉乾元——蒙古的歷史與文化」國家圖書館藏古籍文獻展

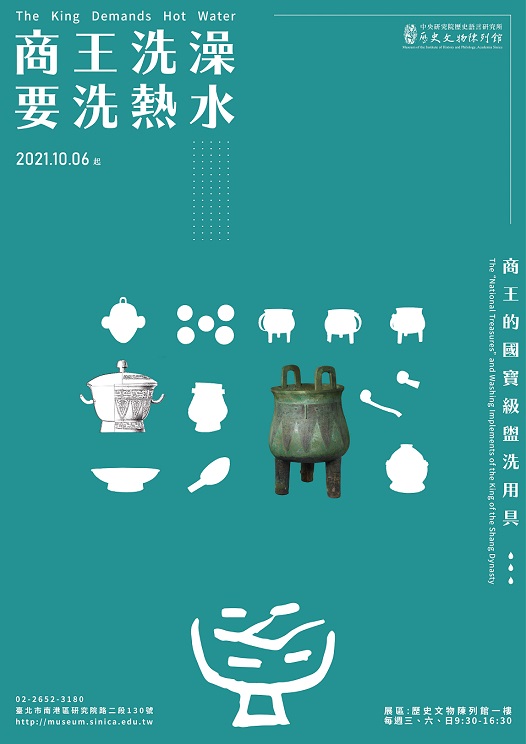

- 【展覽】商王洗澡要洗熱水──商王的國寶級盥洗用具

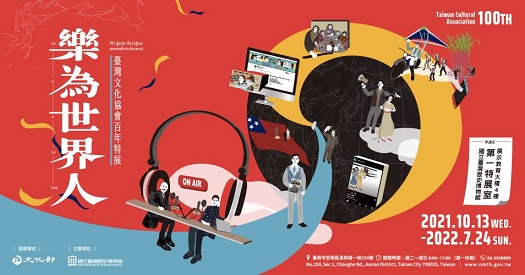

- 【展覽】樂為世界人:臺灣文化協會百年特展

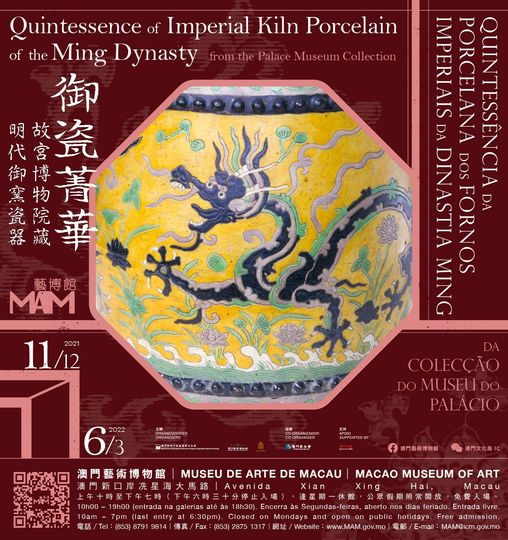

- 【展覽】御瓷菁華——故宫博物院藏明代御窯瓷器

- 【展覽】華風到来――チャイニーズアートセレクション

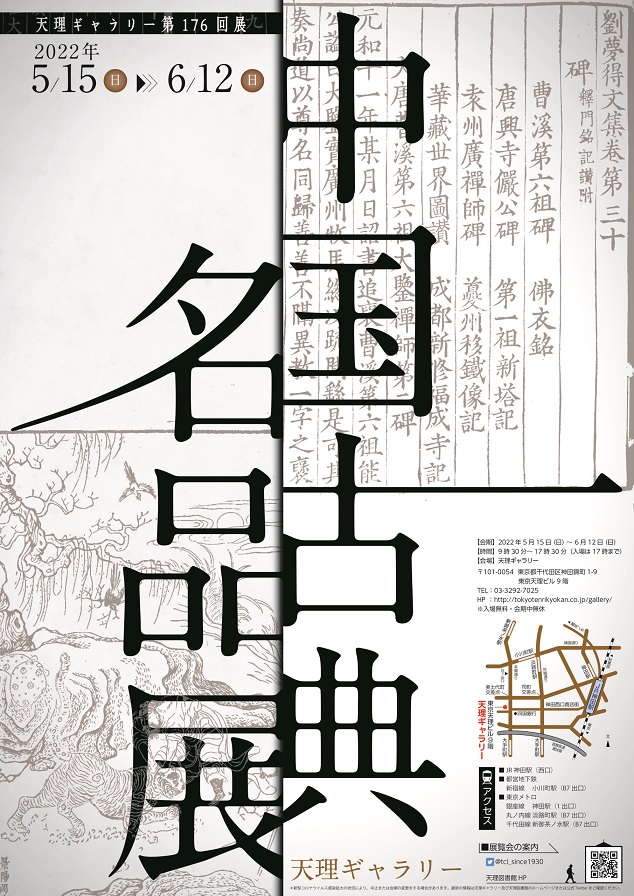

- 【展覽】天理ギャラリー展 ――中国古典名品展

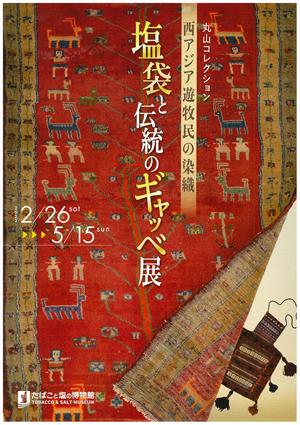

- 【展覽】丸山コレクション――西アジア遊牧民の染織 塩袋と伝統のギャッベ展

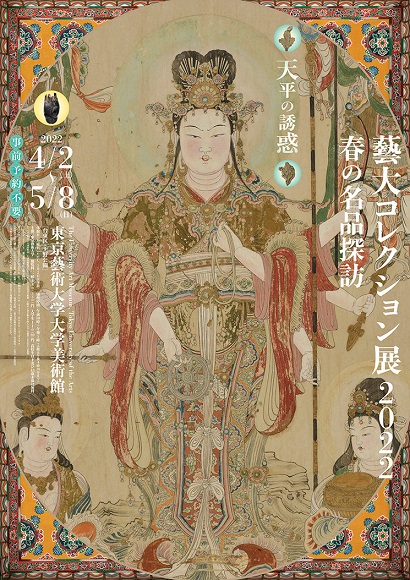

- 【展覽】藝大コレクション展 2022――春の名品探訪,天平の誘惑

- 【展覽】ブッダのお弟子さん:教えをつなぐ物語

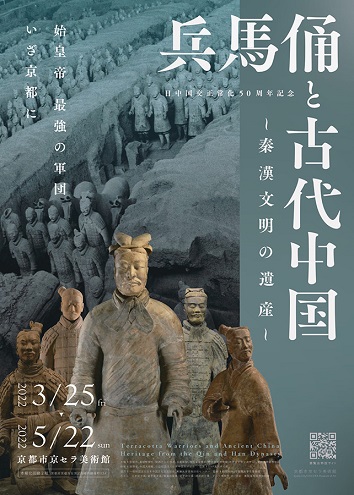

- 【展覽】日中国交正常化50周年記念:兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産

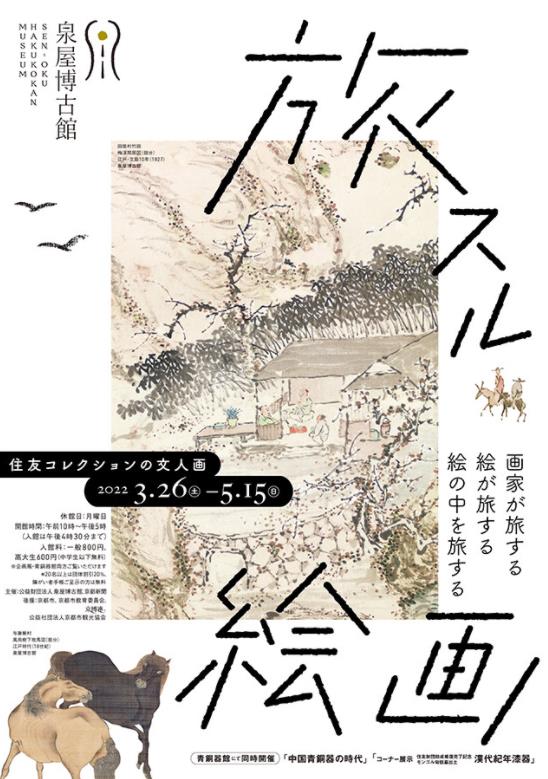

- 【展覽】旅スル絵画――住友コレクションの文人画

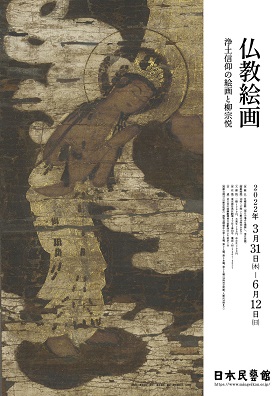

- 【展覽】仏教絵画――浄土信仰の絵画と柳宗悦

- 【展覽】邂逅する写真たち――モンゴルの100年前と今

【演講】林鎮國:反向的判教:從泰勒的「重拾實在論」重讀牟宗三的《智的直覺與中國哲學》

標題:

【演講】林鎮國:反向的判教:從泰勒的「重拾實在論」重讀牟宗三的《智的直覺與中國哲學》

時間:

2022年5月4日(週三)14:00-16:00

地點:

中山大學文學院LA 4005(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

教育部標竿計畫──國際漢學平台在中山、中山大學文學院高教深耕計畫、中山大學中文系、國家圖書館漢學中心

主講人:

林鎮國(國立政治大學哲學系榮譽教授)

內容簡介:

【跨文化講堂──林鎮國教授演講】

主持人:越建東(國立中山大學哲學所教授)

林鎮國教授專業領域為佛教哲學、中國哲學與跨文化比較哲學,曾出版的《空性與現代性:從京都學派、新儒家到多音的佛教詮釋學》一書,便在思考與回應牟宗三對於佛教的詮釋;而林教授繼續發現「泰勒(Charles Taylor)在回應 McDowell/Dreyfus 爭論的一篇論文,帶著濃厚的海德格思想的影響,正好突出地對照於牟宗三在《智的直覺與中國哲學》(1971)對海德格所持的批評立場。」因此對於佛教哲學、實在論與反實在論,兩者不同的回應態度,是值得深入探討的議題。歡迎各方朋友參與演講活動,聆聽林鎮國教授的研究與分析。

系統號:

A-020054

【演講】皮國立:全球大流感在近代中國:百年前的疫情分析與疾病應對

標題:

【演講】皮國立:全球大流感在近代中國:百年前的疫情分析與疾病應對

時間:

2022年5月4日(週三)15:00-17:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓701會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院史語所生命醫療史研究室

主講人:

皮國立(國立中央大學歷史研究所副教授)

內容簡介:

主持人:陳韻如(中研院史語所助研究員)

❈因應防疫政策須控制現場人數,本場演講需事先報名,額滿為止,恕不接受現場報名。

❈報名連結:https://forms.gle/dnsjzzArcys8xhw68

系統號:

A-020097

【演講】雷祥麟:科學文化權威的黎明:《天演論》與甲午戰後的保教之辯

標題:

【演講】雷祥麟:科學文化權威的黎明:《天演論》與甲午戰後的保教之辯

時間:

2022年5月5日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所

主講人:

雷祥麟(中研院近史所研究院兼所長)

內容簡介:

評論人:沙培德(美國康乃狄克大學歷史系教授)

There is an intriguing puzzle to be found in the historiography of science in modern China: While Yan Fu’s Tianyanlun 天演論 (On Heavenly Evolution), which was published in 1898 as the Chinese translation of Thomas Huxley’s Evolution and Ethics (1893), is universally celebrated as the most influential book in modern Chinese intellectual history, this science-based book receives little—if any—credit in the history of science.

Challenging the conventional understanding of On Heavenly Evolution in terms of Social Darwinism, this article instead proposes to understand this text in terms of “Western science,” more precisely in terms of “Western gezhi” 西學格致 (Western-Style “Investigation of Things to Acquire Knowledge”)—the term Yan Fu 嚴復(1854-1921) coined to render “Western science” into Chinese so as to fashion On Heavenly Evolution as a representative text of “Western science.” By foregrounding Yan Fu’s concept of “Western gezhi,” this article re-contextualizes this crucial text of modern Chinese thought as a pivotal moment in a three-century-long struggle to fashion “Western science” as Neo-Confucian gezhi so as to win cultural authority for it in China.

系統號:

A-020050

【演講】邱毓斌:沒有FB與DCard如何發聲:戒嚴前後的學生運動與民主運動

標題:

【演講】邱毓斌:沒有FB與DCard如何發聲:戒嚴前後的學生運動與民主運動

時間:

2022年5月5日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

邱毓斌(國立屏東大學社會發展學系副教授兼系主任)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

1980年代的大學校園,如何從重重的政治控制當中,蛻變成民主化運動的重要基地?在那個沒有網路、沒有行動電話的年代,青年的反抗之火如何燃遍全臺灣呢?當時的威權政府與校園體制又進行了什麼樣的管控與壓制?

這場演講中,除了分享與當今完全不同的知識傳遞管道、訊息八卦流通方式、與反抗動員模式之外,也希望能幫助聽眾理解,1980年代政治轉型期的青年反抗軌跡以及其所遺留下來的歷史意義。

系統號:

A-019983

【演講】朱敬一:U.S-China Conflicts in Economy & Technology

標題:

【演講】朱敬一:U.S-China Conflicts in Economy & Technology

時間:

2022年5月5日(週四)14:00

地點:

中研院人社科學館北棟五樓會議室A(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所

主講人:

朱敬一(中央研究院院士、經濟研究所特聘研究員)

系統號:

A-020064

【演講】蔡家和:牟宗三論陽明後學

標題:

時間:

2022年5月5日(週四)16:00-18:00

地點:

中正大學144國際會議廳(嘉義縣民雄鄉大學路一段168號)

主辦單位:

國立中正大學中文系暨研究所

主講人:

蔡家和(東海大學哲學系教授)

內容簡介:

主持人:陳佳銘(國立中正大學中文系教授兼系主任)

系統號:

A-019984

【演講】楊弘任:原鄉紅藜耕作的土地政治及滋味政治

標題:

時間:

2022年5月6日(週五)12:30-14:30

地點:

中研院社會學研究所802會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院社會所

主講人:

黃舒楣(國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授)

內容簡介:

這篇報告彙整奠基於過去六年來在災後原住民鄉的研究,追蹤災後重建規劃對於原住民社群的影響,關心脆弱環境中,原住民社群如何回應、改變生計作為適應甚至發展策略,而在此過程中注意到暱稱為「紅寶石」的紅藜成為明星作物。主要研究範圍在屏東縣北部三個鄉,範圍內的原鄉農人多為排灣族、魯凱族人。研究發現,無論是「小農」或原鄉自然紅藜耕地,都不是理所當然的存在。我們討論有關亮麗新興經濟報導背後的兩種政治:土地政治及滋味政治。原住民在台灣本來在土地關係上即有結構性處境課題,而災後更讓土地政治深化,那麼族人如何於災後動遷失去土地的過程中能展現社群韌性(community resiliency)?原鄉展現災後韌性的美麗故事,在土地上的真實運作其實可能排除了災後離鄉耕作的原民小農。檢視紅藜產業化過程後可見到相關弔詭表現:原住民農村同時啟動了再農業化(re-agrarianization)和去小農化(depeasantization)的過程。土地政治之外,相關研究亦發現原住民食物的滋味政治是理解原鄉農作商品化的重要一環,我們分析商品化下的紅藜味道(再)發現,探討「天然美味」、「純淨生產」、「超級食物」等想像背後,紅藜物性如何挑戰了構成原鄉美味之原味、真實性論述,具體呈現於紅藜「成為食物」之不易,同時原鄉農人未必能順利參與此滋味政治。

1. 本場次演講規劃現場與線上會議參與形式,於活動前夕,將線上會議連結寄予報名者。

2.與會前兩週內如曾有呼吸道症狀或發燒者,請避免參加活動。

3.來賓請自備口罩,並於活動進行時,務必全程配戴口罩。

4.報名網址:https://forms.gle/kHasuEmLrLEp8dqB6

系統號:

A-020063

【演講】「六堆史料叢刊」新書發表會

標題:

時間:

2022年5月6日(週五)14:00-16:30

地點:

臺大文學院演講廳(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

臺大歷史系、客家委員會客家文化發展中心

內容簡介:

講題:編輯史料的意義

主講人:吳密察/國立故宮博物院院長

新書發表場次一

講題:協商的藝術:《臺南東粵義民誌》所見的六堆客家社會

主講人:陳麗華/清華大學通識中心助理教授

新書發表場次二

講題:影像處理與標校、《六堆忠義文獻》的學術與社會意義

主講人:

戴心儀/臺大歷史系碩士

李文良/臺大歷史系教授兼系主任

活動時間:2022年5月6日(週五)14:00-16:30

活動地點:(文學院一樓)

報名網址:https://reurl.cc/rQOoMZ

報名時間:即日起至2022年4月27日(週三)止

系統號:

A-019985

【演講】Megan Bryson: Dali’s Daggers: Buddhist Material Culture on the Southern Silk Road

標題:

【演講】Megan Bryson: Dali’s Daggers: Buddhist Material Culture on the Southern Silk Road

時間:

2022年5月6日(週五)17:30-19:00

地點:

Venue: Brunei Gallery, Room: BGLT, SOAS

主辦單位:

SOAS Centre of Buddhist Studies

主講人:

Megan Bryson(Associate Professor of Religious Studies at the University of Tennessee)

聯絡人:

E-mail: st8@soas.ac.uk

內容簡介:

Ritual daggers or pegs feature prominently in Tibetan Buddhism, where the textual, visual, and material record testify to the importance of phur pa (aka phur bu) as ritual objects and as the deity animating these objects. However, the earliest extant daggers come from the Dali kingdom (937-1253) rather than from Tibetan regions. This talk examines Dali’s daggers to trace the transmissions of Buddhist material culture along the southern Silk Road that passed through the Dali kingdom, which governed a large swath of territory centered in modern-day Yunnan Province. It considers how the daggers of the Dali kingdom relate to Indian kīla, single-pronged vajra pestles from East Asia, and Tibetan phur pa. In the absence of textual sources documenting transmission practices, I treat these daggers as material records of transmission networks. This talk will illuminate the fascinating but understudied Buddhist traditions of the Dali kingdom and the southern Silk Road.

系統號:

A-020023

【演講】Megan Bryson: Inviting the Gods to Yunnan: Dali-kingdom Ritual Texts

標題:

【演講】Megan Bryson: Inviting the Gods to Yunnan: Dali-kingdom Ritual Texts

時間:

2022年5月7日(週六)10:00-13:00

地點:

Venue: Brunei Gallery, Room: B104, SOAS

主辦單位:

SOAS Centre of Buddhist Studies

主講人:

Megan Bryson(Associate Professor of Religious Studies at the University of Tennessee)

聯絡人:

E-mail: st8@soas.ac.uk

內容簡介:

The seminar is free and open to all, but registration is necessary. Please email st8@soas.ac.uk for information.

Dali-kingdom (937-1253) Buddhism survives in a rich collection of texts, images, objects, and architecture. This seminar gives a general overview of the six unique ritual texts from the Dali kingdom, and then gives a more in-depth introduction to the compendium of esoteric Buddhist invitation rituals, Zhu fo pusa jingang deng qiqing yigui (Ritual Procedures for Inviting Buddhas, Bodhisattvas, Vajra Beings, Etc.). This text includes sections for inviting approximately forty deities; it is mainly written in Sinitic script, but also incorporates dhāraṇī and bīja in Nāgarī script. Reviewing two of the sections in this text in conjunction with related images from the Dali kingdom will show how court Buddhists in the Dali kingdom crafted their own distinctive Buddhist tradition.

系統號:

A-020024

【演講】郭素秋:「族群通史」的提出——以中排灣普濟鹿社為例

標題:

時間:

2022年5月9日(週一)10:00

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院史語所

主講人:

郭素秋(中研院史語所副研究員)

內容簡介:

❈ 請勿錄影、錄音,或未經授權擅將演講內容及影像公開傳播

❈ 配合防疫敬請:1.全程配戴口罩,2.量測體溫,3.消毒手部,4.院外人士填寫健康紀錄表,5.採取梅花座。

系統號:

A-020098

【演講】陳偉智:從伊能嘉矩到移川子之藏:日治時代人類學的臺灣族群研究

標題:

【演講】陳偉智:從伊能嘉矩到移川子之藏:日治時代人類學的臺灣族群研究

時間:

2022年5月9日(週一)18:00-20:00

地點:

台師大文學院勤308教室(台北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學臺灣史研究所

主講人:

陳偉智(中央研究院臺灣史研究所助研究員)

系統號:

A-020053

【演講】孫天心:有一份證據,說一分話:語言有趣的「示證」機制

標題:

【演講】孫天心:有一份證據,說一分話:語言有趣的「示證」機制

時間:

2022年5月10日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院人文社會科學館3樓第二會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言所

主講人:

孫天心(中央研究院語言所特聘研究員、中研院院士)

內容簡介:

世界部分地區的語言,須以形態變化標示所陳述訊息的來源及掌握度,以做到「言而有據」。這種有趣的語法現象,便是「示證式」。示證式受到語意認知與言談交際多重因素的制約,呈現出可觀的複雜度。本講以深入淺出的方式,系統而生動的介紹示證式牽涉到的主要面相,包括證據的掌控、訊息的管道、訊息的分享等。使用的語料來自作者多年調查研究的收穫,以及文獻中描述的重要語言現象。

活動流程:

2:00-2:30 報到時間(實名制入場)

2:30-2:35 開場致詞-林若望所長

2:35-3:35 演講時間-含Q&A

3:35-4:00 交流時間

*如欲參加現場演講,請填寫線上報名單。

系統號:

A-019986

【演講】劉宇光:左翼佛教 (Le Bouddhisme engagé):東南亞佛教被擲進現代之回應

標題:

【演講】劉宇光:左翼佛教 (Le Bouddhisme engagé):東南亞佛教被擲進現代之回應

時間:

2022年5月11日(週三)13:30-15:30

地點:

輔仁大學文華樓LI410會議室+視訊會議

主辦單位:

輔仁大學哲學系

主講人:

劉宇光(加拿大麥基爾大學(McGill University)宗教學院沼田客座教授)

報導者:

李惠美助教

內容簡介:

敬啟者,本系5月11日劉宇光博士演講因應疫情,增加MS Teams視訊會議方式,非常感謝! 輔仁大學哲學系敬上

主持人:曾慶豹(輔仁大學哲學系教授)

【活動、實體會議報名及視訊會議網址】http://philosophy.ourpower.com.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=816:2022-05-11-le-bouddhisme-engage&catid=91&Itemid=140

系統號:

A-020139

【演講】馬振瀚:夾縫中的選擇:西安回坊與回族居民的認同建構

標題:

時間:

2022年5月11日(週三)14:00~15:30

地點:

中研院民族所第一會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

馬振瀚(清華大學人類學研究所碩士,中研院民族所110年碩士班研究生論文寫作獎助者)

聯絡人:

林音秀,Tel: (02)2652-3484

內容簡介:

回坊是西安市中心的回族傳統聚居區。它在西安城市內是顯而易見的異質性空間,同時又與這座城市維持巧妙而緊密的連結。這塊異質性空間的存在,一方面體現坊內回族居民與地方政府,既和諧又衝突的關係;另一方面也作為多重現代性與意識形態交疊作用的場域。

「回」在西安回坊中作為一種多重混合的身份認同,無法被單一的「民族」或「宗教」概念匡限,更回應發生於清末民初有關「回」的族教屬性論辯,而「回」在其中都是一種生存方式。

報名網址:https://www.ioe.sinica.edu.tw/(一律從「本所網頁」報名)

報名期間:即日起至2022年5月8日(星期日)23:00截止

錄取人數:採連線為主的方式,現場(含主持、講者及工作人員)以10人為上限,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於2022年5月9日(星期一)展開審核作業,並於當日以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:若2022年5月9日(星期一)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

系統號:

A-020101

【演講】謝博剛:穿梭主權縫隙裡的「中間人」身影:卑南溪流域布農地區的可視化歴程及影像再現

標題:

【演講】謝博剛:穿梭主權縫隙裡的「中間人」身影:卑南溪流域布農地區的可視化歴程及影像再現

時間:

2022年5月12日(週四)11:00-13:00

地點:

中研院臺史所802室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院臺史所族群史研究群、中研院原住民族研究整合型計畫

主講人:

謝博剛(國立臺灣大學人類學研究所博士候選人)

內容簡介:

備註:

1.本次演講採實體方式舉行,即日起報名,至2022年5月8日(星期日)止。恕不接受現場報名。

2.報名截止後,大會將於5月9日(一)以email通知報名成功之來賓,請務必留意您的信箱。

3. 由於疫情影響,是否改線上會議,將以CDC及院方公告為準,請隨時留意本所公告。

系統號:

A-020041

【演講】吳俊瑩:檔案中的「江南案」

標題:

時間:

2022年5月12日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

吳俊瑩(國史館修纂處協修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

1984年10月15日筆名江南的作家劉宜良,在美遭國防部情報局利用竹聯幫陳啟禮、吳敦、董桂森刺殺喪命,這是1980年代以來,國民黨政府繼林義雄家嬤孫血案、陳文成命案後,增強鎮壓力度,壓制海內外反對勢力的重要政治事件。過去,探討本案多從當事人的口述回憶、親身採訪出發,較少由官方檔案著手,本次演講將分享從政府檔案所能看到江南案的幾個面向及其限制。

系統號:

A-019987

【演講】楊弘任:夾縫中的修行主體性:高度宗教管制下,一貫道在當代中國的興起

標題:

【演講】楊弘任:夾縫中的修行主體性:高度宗教管制下,一貫道在當代中國的興起

時間:

2022年5月13日(週五)14:30-16:30

地點:

中研院社會學研究所802會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院社會所

主講人:

楊弘任(中央研究院社會學研究所副研究員)

內容簡介:

當代中國的宗教興起,已是全球宗教社會學關注之焦點。除了佛教與民間信仰等顯著現象之外,基督教的興起也引發學者爭論當代中國基督徒的信眾規模,以及地下教會反抗經驗的重要意義。對比起來,華人綜攝性教團的一貫道,縱使改革開放後已陸續由臺灣、港澳及其他海外國家傳至中國境內,然而,基於「反動會道門」的汙名未能去除,加上中國刑法仍訂有可輕可重之刑責,致使一貫道成為「灰色市場」中的特殊現象,雖具相當規模但無法由適當統計數字呈現出來。

本次演講將分成兩部分,主要分析則著重在第二部份:第一、呈現一貫道在當代中國傳道的多元化管道以及有利宗教傳播之因素,並以間接證據初步說明信眾規模大小與社會階層分布。第二、在被壓制的環境下,關於儒佛道綜攝文化的「本真性想像」,已促成一貫道信眾幹部產生一種特殊的修行主體性,可稱為「綜攝化的主體性」,雖非公開抵抗中共黨國體制,但也不是一般意義的馴化或屈服。這一主體性進而與以下機制相互強化:1.以往威權政體互動經驗的「移位挪用」;2.可預期風險下的「準殉教行動」;3.中心擱置下的「反向朝聖」。最後,本研究也嘗試彙整「支配、反抗、協商」等分析取徑,並對宗教治理面向的「威權韌性」有所回應。

1.本場次演講規劃現場參與,無線上參與形式。

2.與會前兩週內如曾有呼吸道症狀或發燒者,請避免參加活動,您可至本所臉書粉絲專頁收看直播。

3.來賓請自備口罩,並於活動進行時,務必全程配戴口罩。

4.報名網址:https://forms.gle/rCyrpcJbLFYBRoBp6

系統號:

A-020062

【演講】胡其瑞:一個基督,各自表述:基督宗教在中國西南少數民族間的容受與轉變

標題:

【演講】胡其瑞:一個基督,各自表述:基督宗教在中國西南少數民族間的容受與轉變

時間:

2022年5月13日(週五)15:00-17:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓702會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院史語所禮俗宗教研究室

主講人:

胡其瑞(國立彰化師範大學歷史學研究所助理教授)

內容簡介:

主持人:吳孟軒(中研院史語所副研究員)

回應人:黃淑莉(中研院民族學研究所助研究員)

本場次為中文演講,須事前報名。

報名連結:https://forms.gle/AxvtzgMpn7uPJieV8

因應防疫政策須控制現場人數,人數額滿即關閉表單。

配合防疫,演講期間請全程配戴口罩。

系統號:

A-020099

【演講】張詔韋:拍賣人的多重宇宙

標題:

時間:

2022年5月13日(週五)13:10~15:00

地點:

中興大學人文大樓204-2教室(台中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學歷史系、古代中國青年學者研習會

主講人:

張詔韋(國立臺灣大學歷史學系碩士、允臧齋藝術股份有限公司總經理)

系統號:

A-020183

【演講】瀟湘神:誰怕壞妖怪?——妖怪是讓我們害怕,還是讓我們知道在怕什麼?

標題:

【演講】瀟湘神:誰怕壞妖怪?——妖怪是讓我們害怕,還是讓我們知道在怕什麼?

時間:

2022年5月14日(週六)14:00-16:00

地點:

臺灣大學台文所324室,另有線上同步(台北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

科技部人社中心、國立臺灣大學台文所

主講人:

瀟湘神(妖怪小說家)

內容簡介:

主持人:廖勇超(國立臺灣大學外文系副教授)

對談人:楊乃女(國立高雄師範大學英語系教授)、林建光(國立中興大學外文系教授)

系統號:

A-020111

【演講】李淑君:白色肅殺與紅色向望:一九五O年代左翼女性政治、階級與性別的多重突圍

標題:

【演講】李淑君:白色肅殺與紅色向望:一九五O年代左翼女性政治、階級與性別的多重突圍

時間:

2022年5月16日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所舊館三樓第一會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

李淑君(高雄醫學大學性別研究所副教授)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

此次演講討論一九五〇年代白色恐怖左翼女性面臨政治威權、階級處境、女性身份、族群差異的多重交織,以及為突圍此種局勢而萌發的政治意識、串聯的政治系譜、展開的社會行動。戰後初期,左翼女性縱向繼承與橫向移植台共、日共、中共匯聚交錯的社會主義思潮,並展開自下而上的行動。左翼女性從原生家庭、女性命運、女工處境萌生性別思考;亦因省籍同工不同酬、勞工工時過長、政治威權高壓、社會父權文化而深化族群、性別、階級多重視野的街頭遊行與工會怠工。在思考與行動的過程,可勾勒出左翼女性情誼與政治系譜,並看見訴求整體社會結構改造才能解決女性處境的社會主義女性主義視野。

系統號:

A-020106

【新書講座】林瑋嬪、黃克先:氛圍的感染:感官經驗與宗教的邊界

標題:

【新書講座】林瑋嬪、黃克先:氛圍的感染:感官經驗與宗教的邊界

時間:

2022年5月18日(週三)19:00-21:00

地點:

台大新生大樓405教室+線上直播(台北市大安區羅斯福路四段1號)

主講人:

林瑋嬪(台大人類系教授)、黃克先(台大社會系教授)

內容簡介:

主持人:鄭印君(輔大宗教系副教授)

主講人:林瑋嬪(台大人類系教授)、黃克先(台大社會系教授)

報名網址:https://forms.gle/LdjSxaPrGf7mnbnK8

現代社會中的宗教樣貌一直是令人好奇的問題。生活在二十一世紀的我們一定可以感覺到當代宗教的樣貌似乎愈來愈複雜多變,不易以傳統的理論說明。雖然虔信的教徒仍不少,但是那種仰賴清楚制度、具體儀式以及清晰符號界定的「宗教」似乎與我們愈來愈有距離;相反的,那些無法從日常生活中明確切割出來的宗教/靈性經驗似乎更接近當代的心靈。要怎麼理解這樣的改變及其中的意涵呢?在這本書中,我們將引入「氛圍宗教」的概念來分析當代宗教中那種難以捉摸的特質。氛圍宗教是一種飄散在感官與意識空間的宗教性。它透過媒介的物質與情感的作用,創造出氛圍與我們的感官對話,在稍縱即逝的靈光中召喚我們的情感與宗教想像。本書中的五篇文章以台灣與中國為例,探討氛圍宗教如何隱藏在宗教與非宗教的邊界,透過與我們的共感共鳴,連結到更廣泛的文化/自然經驗。如此的過程不但使宗教能突破政治的控制,帶入更多的參與者,也交織出比傳統更多層次的宗教與靈性體驗。

*實體場次將提供本書新書購買優惠。

*實體場次將於會前寄發錄取通知;線上直播請準時至台大人類粉專觀看(https://www.facebook.com/ntuanthro)。

*因應本校防疫措施,與會者請攜帶口罩,且須填具本報名表始得參加。本報名表中所蒐集個人資料僅為辦理本場演講上防疫目的使用。

*倘若14天內有類流感症狀:發燒(≧37.5℃)、咳嗽、喉嚨痛、呼吸道窘迫、流鼻水、肌肉或關節酸痛、頭痛等,請勿參加。

系統號:

A-020155

【演講】許慧琦:百年前中美自由戀愛的跨文化展演

標題:

時間:

2022年5月19日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

許慧琦(國立政治大學歷史學系副教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

本演講希望從跨文化的角度出發,介紹自由戀愛在美國與中國不同時空中的不同概念與相關論述,及其社會意義。演講的內容將包括自由戀愛在19世紀美國的出現、其如何成為反抗當權的某種社會運動與社群或個人實踐、其到20世紀之後如何傳入中國,以及民國時期的論者如何接受、詮釋與回應這樣的思想潮流,來革新兩性文化與婚姻關係。

系統號:

A-019989

【演講】馬騰:耶穌會士張誠1688年的蒙古遊記:離開內地的描述

標題:

【演講】馬騰:耶穌會士張誠1688年的蒙古遊記:離開內地的描述

時間:

2022年5月23日(週一)15:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院明清研究推動委員會

主講人:

馬騰(中研院近史所副研究員)

內容簡介:

因應中研院防疫措施,現場開放與會人數有限,敬請事先報名。來信請註明現場或視訊參加。若現場報名人數額滿,我們將以 e-mail 通知,並於讀書會前一天寄發視訊會議連結。

系統號:

A-020104

【演講】李湖江:當代佛教組織管理中的藍海策略——以佛光山教團和法身寺教團為例

標題:

【演講】李湖江:當代佛教組織管理中的藍海策略——以佛光山教團和法身寺教團為例

時間:

2022年5月25日(週三)19:00-21:00

地點:

本演講以線上進行

主辦單位:

香港中文大學人間佛教研究中心

主講人:

李湖江(福建師範大學閩臺區域研究中心副研究員)

內容簡介:

主持人:陳劍鍠(香港中文大學人間佛教研究中心主任)

語言: 普通話

報名:

https://cloud.itsc.cuhk.edu.hk/webform/view.php?id=13648804

系統號:

A-020068

【演講】林文琪:在跨域實踐中重新遇到哲學

標題:

時間:

2022年5月26日(週四)13:30-15:30

地點:

輔仁大學文華樓LI100+視訊並行

主辦單位:

輔仁大學哲學系、中國哲學會

主講人:

林文琪(台北醫學大學通識教育中心教授)

報導者:

李惠美助教

內容簡介:

【人文學是什麼?跨領域思維與對話系列講座】

主持人:吳惠齡(輔仁大學哲學系助理教授)

實體會議限輔大師生參加,人數上限80人,入場請掃描輔大實聯制 QR code,並全程配戴口罩且落實手部消毒

遠距視訊:參與者請填寫報名表單,5月24日以email通知遠距視訊方式

【報名網址】 https://forms.gle/Z7Qc6pRBvnSbNAEt7

系統號:

A-020140

【演講】童元昭:族群之外:屏東沿山地區家戶內的養女

標題:

時間:

2022年5月26日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

童元昭(國立政治大學歷史學系副教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

屏東平原沿山地區,包括萬巒鄉東端與東方山上的排灣族部落之間近山的一些聚落,其中有些聚落具有平埔背景,或是台灣極早接受天主教信仰的村莊。但在這些關於族群或信仰的關注眼光外,沿山的家戶普遍有許多的養女,並且是來自鄰近客家村莊的女兒。我將藉助日本時代的戶口資料,從家戶的人口組成、親屬結構等面向,嘗試理解收養女兒的現象。資料分析以萬金、赤山、加匏朗與荖藤林四個聚落為主。

系統號:

A-019990

【演講】蕭雅宏、胡其瑞:近代史檔收藏及利用/史料數位化及資料庫運用法

標題:

【演講】蕭雅宏、胡其瑞:近代史檔收藏及利用/史料數位化及資料庫運用法

時間:

2022年5月26日(週四)14:00-17:20

地點:

待定

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

蕭雅宏(中研院近史所檔案館編審)、胡其瑞(彰師大史地系副教授)

內容簡介:

請務必全程戴口罩聽講,敬請配合!

系統號:

A-019991

【演講】徐聖凱:禁用生煤:日治到戰後初期的燃煤空污與防煙行動

標題:

【演講】徐聖凱:禁用生煤:日治到戰後初期的燃煤空污與防煙行動

時間:

2022年5月30日(週一)10:30-12:30

地點:

中研院臺史所802會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院臺史所環境史研究群

主講人:

徐聖凱(中研院臺灣史研究所博士後研究員)

內容簡介:

主持人:顧雅文(中研院臺灣史研究所副研究員)

進行方式:實體+線上(Webex)

報名連結:https://forms.gle/XoczofKzhQc5KJmb9

1.請於5/26(四)填寫表單。如有任何問題,歡迎聯絡助理林于煖小姐asithteh@gmail.com。

2.本活動以中文方式進行,分成「現場與會」與「線上收聽」兩種與會形式,請於報名時擇一。「現場與會」名額限25人,額滿後僅提供「線上與會」名額。

煤炭之開發應用為推動工業文明與工業化的原動力,然而燃燒煤炭大量排放有害人體和環境之黑色「煤煙」,造就18世紀末迄20世紀中葉世界性的「煙霧時代」。日治臺灣適逢其時,北臺大量開採煤炭成為新興廉價能源,應用於全臺工業、運輸和北臺家庭之炊爨,亦形成相應之燃煤空污,由日治延續至戰後。

時人對煤煙之認識與回應存在階段性變化,最初只是厭惡煤煙帶來的髒污與不便,並以煙囪為主要管制對象。1910年代中期以降,煤煙有害健康逐漸被強調,管制轉向禁用「生煤」(戰前稱「生石炭」)——一種廉價、未經碳化而多雜質之原始煤炭,臺人集居且大量使用這類煤炭的大稻埕、萬華,被視為煤煙源頭,大稻埕臺灣仕紳亦於1923年、1927年、1932年三次推動「煤煙防止運動」。運動過程曾採科學分析、禁用生煤、改用熟煤、改良爐灶等作為,於健康、經濟、美觀訴求下,1935年起行動外溢臺北、基隆、桃園各地,然最終受戰爭影響暫止。另一方面,「量測」煤煙的技術(林格曼煤煙濃度測定法、檢測「降煤量」等)也曾在防煙過程被採用。

戰後臺灣煤炭的產量與消費量倍增,防煙行動重啟,此時高度參考戰前防煙經驗,但也面臨新的課題,惟至終解決黑色煤煙的,並不是防煙行動,而是能源轉型。檢討日治到戰後初期臺灣的燃煤空氣污染,其反映了全球煤煙與防煙的地方現象,然種種防煙行動看似成功,實則是「轉移」了污染。又「無色污染」屏障了時人如何認識煤煙的問題。雖然不能說是總體性地革除煤煙,然當時的防煙行動,至少改善了「眼前可見」的空氣污染。

系統號:

A-020102

【演講】戴寶村:從諺語探查臺灣歷史

標題:

時間:

2022年6月2日(週四)10:10-12:00

地點:

中正大學歷史學系106室(嘉義縣民雄鄉大學路168號)

主辦單位:

國立中正大學歷史學系

主講人:

戴寶村(國立政治大學台灣史研究所教授)

系統號:

A-020025

【演講】洪紹洋:臺灣企業史研究的展望與限制

標題:

時間:

2022年6月21日(週二)11:00-13:00

地點:

中研院臺史所817室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院臺史所社會經濟史研究群

主講人:

洪紹洋(國立陽明交通大學科技與社會研究所教授)

內容簡介:

備註:

1.欲報名者煩請填妥報名表單。報名系統將於6/14(二)關閉,報名成功者將發信通知,恕不開放現場參加。

2.報名成功後若不克前來,麻煩來信告知(助理徐仲杰,Email:jjerry68912@gmail.com),否則日後將不錄取。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

系統號:

A-020042

【演講】第142回懐徳堂春季講座「仏教が塗りかえる古代東アジア史像」

標題:

【演講】第142回懐徳堂春季講座「仏教が塗りかえる古代東アジア史像」

時間:

2022年6月25日(週六)13:30~16:45

地點:

本演講以Zoom線上進行,需事先報名並繳交費用

主辦單位:

一般財団法人懐徳堂記念会

內容簡介:

古代の日本・中国・朝鮮をはじめとする東アジア世界の政治・外交・文化において、仏教の占めていた重要性は、従来想像されていた以上に大きかったことが、近年の研究により明らかになっています。この講座では、東アジア世界の諸側面を仏教の視点からとらえなおす最先端の研究成果を紹介し、アジア広域に及ぶ宗教・歴史・文化の形成と展開を考える企画としました。

司会:松井太(大阪大学教授)

第一部 13:30〜15:00

「隋~初唐の仏教と皇帝」

河上麻由子(大阪大学准教授)

第二部 15:15〜16:45

「隋~初唐の長安における仏教造像」

藤岡 穣 (大阪大学教授)

系統號:

A-020013

【系列演講】張炎憲台灣史新銳學者講座

標題:

時間:

2022年3月至5月,共6場

地點:

國立臺灣大學

主辦單位:

臺大歷史系、吳三連臺灣史料基金會

內容簡介:

第五場

戒嚴時期民營電台與本土文化傳播

主講人:周馥儀/臺大歷史系博士

主持人:周婉窈/臺大歷史系教授

時 間:2022年5月3日(週二)15:30-17:20

地 點:臺大普通教學館103教室 ※非相關課程修課學生,需先上網報名(報名期間 4/13-5/2)。

第六場

重塑台灣:1980年代原住民族運動的誕生(1970-1984)

主講人:顧恒湛/中研院臺史所博士後研究

主持人:歐素瑛/臺大歷史系兼任副教授

時 間:2022年5月13日(週五)15:30-17:20

地 點:臺大博雅教學館201教室 ※非相關課程修課學生,需先上網報名(報名期間 4/13-5/2)

系統號:

A-019988

【系列演講】2022孝雅人文講座

標題:

時間:

2022年4月至5月,共3場

地點:

政治大學百年樓330111會議室(台北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學中國文學系

聯絡人:

張助教,Tel: (02)29393091#62302

內容簡介:

楊儒賓(國立清華大學哲學研究所暨通識教育中心講座教授)

時間:5/4(三) 10:10~12:10

講題:體用論與中華民國的理念

主持人:林遠澤(國立政治大學哲學系特聘教授兼系主任)

報名網址:https://bit.ly/3pSp9Q4

宋兆霖(國立故宮博物院器物處處長)

時間:5/27(五) 10:10~12:10

講題:故宮故實-由潘思源先生捐歸院藏的一件歷史文獻說起

主持人:林巧敏(國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所教授兼所長)

報名網址:https://bit.ly/3Jg3YPl

系統號:

A-019992

【系列演講】「重返《國史大綱》」系列講座

標題:

時間:

2022年4月至6月,共11場

地點:

除最後一場次外均於王雲五紀念館舉辦

主辦單位:

臺灣商務印書館、王雲五基金會

內容簡介:

第五場、5/6 (五) 19:00-:2100

臺大閻鴻中副教授「《國史大綱》與通史精神」

第六場、5/13(五)19:00-21:00

中研院孔令偉助研究員「《國史大綱》與域外思想」

第七場、5/20(五)19:00-21:00

中研院徐兆安助研究員「士之自覺:《國史大綱》與現代中國的知識分子論」

第八場、5/21(六)14:30-16:30

輔大鄭丞良副教授「《國史大綱》的宋元」

第九場、5/27(五)19:00-21:00

中研院丘文豪博士「《國史大綱》的明清史」

第十場、5/28(六)14:30-16:30

暨大許凱翔助理教授「《國史大綱》中的宗教」

第十一場、6/3~6/6(時間未定)

台北國際書展.中研院王汎森院士/特聘研究員「錢穆與民國學術」

注意事項:

●「重返《國史大綱》」系列講座,將於每場時段的前半小時,於王雲五紀念館開始報到流程(如:週五晚上場次,將於18:30開放進場)。現場將測量體溫並採取實名登記,敬請全程佩載口罩參加活動。額溫≧37.5度者將無法參與活動,造成不便之處還請見諒。

●王雲五紀念館之地址:臺北市新生南路三段十九巷八號。捷運綠線「台電大樓站」2號出口,步行約12分鐘。現場座位約60位,歡迎準時報到入座。

●敬請留意:報名6月台北國際書展之場次(最後一場),時間確認後,臺灣商務將透過email發送講座相關資訊,並於講座前一日以手機簡訊做行前提醒。

●如有任何問題與建議,歡迎來信「臺灣商務」客服信箱(ecptw@cptw.com.tw)或私訊粉絲團。

系統號:

A-019995

【系列演講】政大華人文化講座VIII:Language, Gesture, and Cognition 語言、手勢與認知

標題:

【系列演講】政大華人文化講座VIII:Language, Gesture, and Cognition 語言、手勢與認知

時間:

2022年5月至6月,共5場

地點:

因應疫情,本次講座以線上視訊進行,請至官網報名

主辦單位:

華人文化主體性研究中心、國立政治大學外國語文學院

主講人:

Susan Goldin-Meadow (Beardsley Ruml Distinguished Service Professor, University of Chicago)

內容簡介:

?講題/時間

► 第一講⎜The Mind Hidden in Our Hands

► 時 間:2022/5/5(Thu.)09:30-11:30

► 第二講⎜Gesture’s Role in Creating and Learning Language

► 時 間:2022/5/12(Thu.) 09:30-11:30

► 第三講⎜What Small Data from Gesture Can Tell Us about the Resilience of Language that Big Data Can’t

► 時 間:2022/5/19(Thu.) 09:30-11:30

► 第四講⎜From Action to Abstraction: Gesture as a Mechanism of Change

► 時 間:2022/5/26(Thu.) 09:30-11:30

► 終 場⎜Workshop: Language, Gesture, and Cognition

► 時 間:2022/6/2(Thu.) 09:30-11:30

系統號:

A-019997

【系列演講】台文轉譯系列講座──尋找台文跨域新可能

標題:

時間:

2022年5月,共3場

地點:

台師大文學院(台北市大安區和平東路三段162號)

主辦單位:

高等教育深耕計畫、台灣師範大學國際台灣學研究中心

內容簡介:

▍一部影片的誕生!臺灣吧的文字、轉譯與知識傳遞

講者|阮慕箴|臺灣吧資深製作人

日期|2022/5/11(三)19:00-21:00

地點|台師大文學院 正104教室

▍神話到漫畫──文本的識讀與改編

講者|小峱峱|《守娘》作者、第11屆金漫獎新人獎得主

日期|2022/5/16(一)19:00-21:00

地點|台師大文學院 樸204教室

▍台北歌手:關於呂赫若的作品改編

講者|樓一安|《台北歌手》導演、編劇

日期|2022/5/18(三)19:00-21:00

地點|台師大文學院 正104教室

報名連結:https://forms.gle/heNiyxuUcFS7JnVV7

系統號:

A-020052

【工作坊】臺灣經濟史研究群2022年第一次工作坊

標題:

時間:

2022年7月8日(週五)10:20-17:20

地點:

中研院臺史所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院臺史所社會經濟史研究群

內容簡介:

1.欲報名者煩請填妥報名表單,報名系統將於6/30 (四)關閉,並於隔日公告報名成功名單,恕不開放現場參加。

2.報名成功後若不克前來,麻煩來信告知(助理徐仲杰,Email:jjerry68912@gmail.com),否則日後將不錄取。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

10:30-12:00

主持人:蔡龍保

近代能源需求下的西表島煤礦與臺灣礦工流動(蔡承豪)

日治初期臺灣市場限制下電話通訊的發展(曾立維)

13:30-15:45

主持人:古慧雯

動物糧食:戰後臺灣飼料作物的生產與流通(李力庸)

試論1950年代臺灣構築國際航空線網與貿易網之關聯性(大石惠)

臺灣總督府南進政策下的對泰國策略與臺商利用(1935-1945)(謝濬澤)

16:00-17:00

主持人:黃富三

梅鶴山莊家族文書解讀(林寶猜)

閱讀許丙、許伯埏回想錄—與父親的時空對談(許瑞暖)

17:00-17:20

綜合討論(林玉茹、林文凱、曾品滄)

系統號:

A-020043

【工作坊】戶簿資料庫應用工作坊

標題:

時間:

2022年5月20日(週五)8:40-18:30

地點:

中研院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

內容簡介:

歷史人口研究是一個重要的研究課題。歷史人口研究計畫團隊提供跨領域資料庫平台,匯集人口學、歷史學、社會學、人類學等領域學者針對日治時期臺灣戶口調查簿資料進行研究對話,重新認識百年前臺灣社會的家庭與社會的面貌,同時提供理解今日社會的基礎。

為能增加學界對臺灣歷史人口研究的認識、吸引年輕學者加入臺灣歷史人口研究的行列,中央研究院民族學研究所歷史人口研究計畫舉辦《2022年歷史人口研究計畫戶簿資料庫應用工作坊》,透過實際運用此資料庫進行研究的學者之分享與交流對話,期待更多學者能認識並申請使用戶簿資料庫。

報名截止:5月16日

人數限制:40名,額滿為止

錄取通知:5月17日發送

報名網址:https://forms.gle/VA9QoKEcTVYrd14B8

聯絡信箱:hd@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-020049

【研習營】2022年第一屆「田野與文獻」研習營

標題:

時間:

2022年6月20日21日

地點:

線上課程與田野調查

主辦單位:

臺大歷史系、東吳大學歷史系、陽明交通大學人文社會系

內容簡介:

「田野」是人類學、歷史學關鍵方法之一,透過「在田野中理解文獻的多重性」並「實際踏查發現歷史」,成為理解臺灣史的重要方法之一,並獲得豐碩成果和經驗。為承續臺灣史研究中的田野傳統與培養田野相關人才,本研習營旨在讓學員學習文獻閱讀與田野踏察,以「東北角海岸地域」為中心,觀察地方社會的人文地理環境變遷,進而理解歷史上原住民、漢人在此界內外交接地帶的合作與競爭。

線上課程:

時間:2022年6月20日(週一)至6月21日(週二)

費用:全免

田野踏查:

時間:2022年6月22日(週三)至6月24日(週五)

地點:貢寮、頭城、基隆等東北角海岸地區

費用:住宿費、部分餐費及參訪遊覽車資全免,保險費依各校規定辦理。

※本研習營包含線上課程及田野踏查,除需完整參加線上課程外,踏查前需詳閱主辦單位提供之田野文獻手冊,踏查後每晚需進行分組討論,並於6月24日進行田野成果報告,一旦報名即表示同意配合以上規劃,務請審慎考慮是否報名。

※完整研習營限臺大歷史系、東吳大學歷史系及陽明交通大學人文社會系碩士生或大學部高年級學生參加,每校限額10名,報名後將另行通知甄選,各校間名額可流用。

※線上課程開放各界報名參加,歡迎轉發周知。

※參加學生務請配合中央流行疫情指揮中心及各校之防疫規定。

※主辦單位保留依實際情況調整之權利。

線上報名網址:https://forms.gle/UWJ8eFNJbG1W7r9k7

報名截止日:

完整研習營:即日起至4月15日(週五)中午12:00止

線上課程:即日起至6月15日(週三)中午12:00止

系統號:

A-020110

【研習營】2022年第18屆人類學研習營《世界和非/人類的關係性》

標題:

【研習營】2022年第18屆人類學研習營《世界和非/人類的關係性》

時間:

2022年8月16日至19日(星期二至五)

地點:

中研院民族所第一會議室(台北市南港區115研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

講座講師

方怡潔∣清華大學人類學研究所副教授

李宜澤∣東華大學族群關係與文化學系副教授

林益仁∣臺北醫學大學醫學人文研究所副教授

倪 杰∣陽明交通大學文化研究國際中心博士後研究員

高進榮∣清華大學人類學研究所助理教授

莊雅仲∣陽明交通大學人文社會學系教授

蔡晏霖∣陽明交通大學人文社會學系副教授

鄭瑋寧∣中央研究院民族學研究所副研究員

圓桌論壇

非/人類的關係性

關係性和世界構造的倫理/政治

招收對象

以人類學、人文社會科學領域、或對今年議題有興趣之大學部三、四年級學生與碩博士班學生為主,另開放部分名額給從事相關工作之年輕學子。

報名時間

2022年4月28日中午12:00至6月1日凌晨12:00,開放網路報名頁面 。敬請於時間內連結至報名頁面填遞報名表單,恕不接受其他報名方式。

系統號:

A-020128

【展覽】嶺南畫派歐豪年來臺半世紀個展

標題:

時間:

2022年3月2日至9月28日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館二樓205室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館、中研院嶺南美術館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

曩遘陽九,隨行在所至於台員,雖亂離慍結,顧崇尚書畫,結習未忘,猶時复求其友聲。以職守之故,用是初識江茮原氏於故宮,嗣歐豪年氏越海來台,葉公超先生與予同為歐氏畫展作介,遂彼此時相往還。蓋茮原專擅水墨山水;豪年則山水花鳥之屬,無不兼擅;予雖拙於繪事,然亦時時苦吟,間復作篆隸自娛,因之有同契焉。後此張大千先生以盛名返國,定居故宮左近,與二三子莫逆,用是摩耶精舍,每聞談笑。大千先生又往往俯同歐江合作,予則偶有詠歌互答,樽俎杖履,輒忘年焉。其後大千先生上仙,茮原亦忽忽化鶴,獨豪年秀挺,畫益進,書益肆,涉筆益無復涯岸,初不甚為詩,偶得句,即雋逸矯健,奇氣橫溢,於是詩書畫金石卓犖交美,儼然今日嶺南晝派之大宗師。

豪年之始來,莫逆二三子之外,尤難得之遇合,為立談間即獲張曉峰先生之激賞,既典藏其畫作於中山樓,於華岡博物館,並禮聘其為學院院士,大學教授,又延譽海內外,廣受歐亞學府博物館邀請展覽演講,因之豪年自笑為「盡攜書畫到天涯」云。

系統號:

A-020115

【展覽】百年衍繹──臺灣美術特有種

標題:

時間:

2021年11月30日至2022年10月16日

地點:

本展覽為線上展覽

主辦單位:

國立歷史博物館

內容簡介:

「百年衍繹──臺灣美術特有種」線上展,以史博館典藏為主軸,內容包含「鄉土的樣子」、「臺灣山海大觀」、「飛翔在寶島上空」、「世界之美Taroko」、「筆下生趣」、「園圃青青」、「走讀臺灣」、「藝術大觀園」八單元。欣賞臺灣美術百年景觀及花卉鳥獸為題材的精選畫作,可觀察主題與風格的多元發展,由依循傳統的筆墨形式,逐漸轉向本土自然與人文的再現。

2021年適逢臺灣文化協會成立百周年,溯遊臺灣美術步入現代化的百年歷程,回顧諸先賢於新舊文化傳統激盪中,融鑄對臺灣風土的體察與詮釋,體現不同文化與美學交會的包容力,逐漸厚積臺灣多元文化的美術榮景。此多樣多彩的藝術創作,反映本土的特有文化DNA,體現百年衍繹的臺灣美術「特有種」。

系統號:

A-020116

【展覽】疫觸即發:百年島嶼戰疫特別展

標題:

時間:

2021年9月28日至2022年11月6日

地點:

國立臺灣博物館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

Tel: 02-2558-9790

內容簡介:

「近代公衛與防疫」,是臺灣重大的現代化事件。百年來歷經帝國擴張、近代國家治理與國際援助的過程,發展至今。但公衛制度的推行,往往給傳統文化帶來衝擊,公私領域的改造充滿了各種陣痛。本展將以防疫為主軸,分4大主題來介紹臺灣的防疫經驗與現代轉型:

第1主題:「清末戰役,入臺須先戰疫」

透過19世紀大眾文化素材戰爭圖繪和戰地衛生報告的對比,凸顯戰爭的表與裡、軍隊染疫情形。以及,近代港口檢疫制度的建立,入關須檢疫,未染疫者消毒,染疫者隔離治療,是前所未有的近代經驗。

第2主題:「日治台灣防疫經驗及其陣痛」

本區介紹現代防疫制度推動的複雜面向。「現代交通」推展了現代醫療,也成為傳染病防治的新挑戰。民間社會對防疫措施的不適應,仍尋求傳統醫療文化。

第3主題:「戰後臺灣衛生防疫漫長路」

1946年,因港口檢疫廢弛,傳染病再起,爆發了布袋事件。1950年代,因美援與國際援助,臺灣基礎衛生建設逐漸提升與完備,其中農復會扮演重大角色,臺灣逐步邁向公衛先進國家。

第4主題:「21世紀臺灣重大傳染病經驗」

從SARS到2019年COVID-19爆發,臺灣的齊心抗疫與新突破,以及疫情下的社會影響、產業震盪。最後呈現各縣市政府的防疫巧思。希望大家能透過此近代臺灣防疫的時光旅行,了解現代化轉型軌跡。

系統號:

A-020117

【展覽】看見藏品裡的原、民、官:故宮、臺博、臺史博三館聯合特展

標題:

【展覽】看見藏品裡的原、民、官:故宮、臺博、臺史博三館聯合特展

時間:

2021年12月21日至2022年5月29日

地點:

國立臺灣博物館(臺北市中正區襄陽路2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館.國立故宮博物院.國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 02-2382-2566

內容簡介:

國立故宮博物院(故宮)以精緻的中國歷代皇家宮廷與官府的收藏而著稱,國立臺灣博物館(臺博)則以豐富而多樣的臺灣傳統原住民文物收藏見長,國立臺灣歷史博物館(臺史博)所收藏的臺灣歷史與常民文物也堪稱翹楚。三館的藏品分別反映臺灣歷史上的三個主角:原住民(原)、漢人常民(民),與中國宮廷/官府(官)中的物質文化。

本展以三館代表原、民、官收藏特色的角度切入,透過三館策展/研究人員的腦力激盪,選出十項既能反映各館收藏特色,同時亦雅俗共賞的主題,再分別由三館的策展/研究人員自館藏中選出反映該主題下原、民、官特色的藏品,而形成一個對主題的獨特詮釋。

本展所擬定的十個共同主題分別為:(1) 不當貨幣使用的錢、(2) 看不懂的文字、(3) 令人上癮的煙具、(4) 盛宴的餐桌、(5) 他者想像的凝視、(6) 祖先的音容宛在、(7) 女子的美麗裝飾、(8) 瓜瓞绵绵子孫多、(9) 兩性與情慾世界、(10) 型男與勇士。在這十個「共同主題」之下,各館再各自發展出足以反映收藏定位的詮釋單元,因此,本展總共包括三十個策展單元。

單獨來看,本展三十個單元,看似是分別來自三間博物館藏品組成的獨立單元。整體來看,這三十個單元不但分別以三足鼎立的方式呈現了原住民(臺博)、漢人常民(臺史博),與宮廷官府(故宮)的觀點,同時因為聚焦於一個共同主題下,所以亦形成一種對照又互補的視野,也提醒觀眾,臺灣歷史上的三個主角:原住民、漢人常民,與宮廷官府,如何以一種同中有異的獨特方式來面對、處理、或呈現、表達一些共通的文化主題與人類感情。

系統號:

A-020118

【展覽】河溝頭的軌跡:舊臺北鐵道工場及鐵道車輛特展

標題:

時間:

2021年11月30日至2022年10月16日

地點:

臺博館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國家鐵道博物館籌備處、國立臺灣博物館

聯絡人:

Tel: 02-2558-9790

內容簡介:

座落在老地名「河溝頭」的鐵道部園區,其前身為臺灣首座近代化工廠:1885年成立的臺北機器局,日治初期延續原軍事用途成為砲兵工廠,後轉為鐵道部及臺北鐵道工場使用。河溝頭是見證臺灣近代化工業輸入的重要歷史場域,本特展介紹晚清至日本時代初期曾經在本工場修理維護的蒸汽機車、客車、自走客車、貨車等,呈現此地從兵器修理廠、鐵道車輛製造保養及維修廠區、再成為臺鐵宿舍區的演變過程,從鐵道建設、城市變遷來探討臺灣的現代化。

系統號:

A-020119

【展覽】如果我是胡適:關於自由和民主的思考題

標題:

時間:

自2021年12月17日(星期五)起

地點:

中研院胡適紀念館(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院胡適紀念館

聯絡人:

李先生,Tel: (02)2782-4166分機501

內容簡介:

為紀念胡適故院長一百卅週年誕辰,本院胡適紀念館策畫「如果我是胡適:關於自由和民主的思考題」特展,分別從胡適的日記、文章、書信中,擇其相關時論,嘗試以民主和自由為題,檢視箇中意涵。一方面可對民主、自由議題深入思考;另一方面,可藉由觀察其立德、立功、立言,重溫歷史現場。歡迎蒞臨參觀。

開放時間:每週三、五、六上午9時至下午5時(國定例假日休館)

系統號:

A-020120

【展覽】鯤首之城:17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎮

標題:

【展覽】鯤首之城:17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎮

時間:

2021年11月29日至 2022年9月30日

地點:

成功大學博物館1E3展間(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學博物館

內容簡介:

2024年,臺南即將迎來建城400年,生活在這片土地的您,是否對這塊土地的發展歷程,有所了解呢?

1602年成立的荷蘭聯合東印度公司(VOC),為與中國發展貿易,1622年先在澎湖設立據點,1624年再遷至南臺灣的大員,即後來被稱為鯤鯓的沙洲。荷蘭人在沙洲最北端建造熱蘭遮堡壘與市鎮,該址彷如鯤鯓之首,此乃當時距荷蘭本土航程最遙遠的大型軍事要塞與殖民城市。

本展覽透過歷史圖像與文獻,介紹熱蘭遮堡壘與市鎮的特徵、意義與發展歷程,說明其與當時荷蘭要塞設計與城市規劃理論之關聯,並展示1640年代中期堡壘與市鎮的重建成果,以及對照荷蘭東印度公司其他亞洲堡壘與市鎮之案例。

系統號:

A-020121

【展覽】算 × 命:歐洲與臺灣的占卜特展

標題:

時間:

2021年12月4日至2022年5月29日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

由國立臺灣歷史博物館(以下簡稱臺史博)與德國日耳曼國家博物館(Germanisches Nationalmuseum)、埃爾朗根紐倫堡大學國際人文學院(IKGF)、中央研究院歷史語言研究所(以下簡稱中研院)等單位合作,雙邊各自策展,於德國、臺灣兩地先後展出。繼德國「此命當何特展」(Signs of the Future)於今年9月圓滿落幕之後,臺史博接棒推出「算×命:歐洲與臺灣的占卜特展」。

特展中除了展出歐洲與東亞世界預測未來的方法、技術、工具,例如:神諭、預言書、占星、風水、相命、通書、塔羅牌、水晶球……等,更補充了占卜在臺灣的在地面貌,希望藉由不同文化之間的比較,相互理解東西方多元的文化觀與世界觀。

系統號:

A-020122

【展覽】鏤繪集錦──緙繡山水人物特展

標題:

時間:

2022年4月2日至6月26日

地點:

國立故宮博物院210、212展覽室(台北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

內容簡介:

緙絲以簡單的平紋木機,採通經斷緯織造。先將紋樣描繪在經面上,依畫稿所需的各色絲線,分別裝進梭槽中,按圖案設計,來回穿梭於圖形的經線之間,周圍留下鋸齒狀的空隙,因此緙絲又稱為「刻絲」,是「無中生有」的工藝。刺繡則在已有的地組織,如:絹、綾、綢、緞等絲織品上,鈎描花紋圖案,再以針引線,將圖案繡出,可喻為「錦上添花」之作。

緙絲和刺繡都有著悠久的歷史,隨著技巧愈成熟,緙繡成為一種藝術欣賞,尤其是宋代(960-1279)。工藝家常從繪畫中尋找靈感,轉向摹名人書畫,不論是花鳥、山水、佛道或故事作品,內容豐富,重現畫作豐富多彩的風貌,甚至在細節的變化,更超越繪畫,展現非凡的藝術境界。

院藏緙繡作品質量俱精,此次集結山水及人物等相關題材展出,規劃「山水清音」、「佛道人物」、「故事人物」及「名家名作」等主題。一方面從山水、人物等內容、物象的布局配置及技法,說明緙絲與刺繡工藝的特色及技藝之妙;另一方面,又從宋元明以來工藝家的創作,闡釋作品的時代風格與藝術成就,展現緙繡多元面向,觀眾賞覽之際,領略緙繡工藝之美。

系統號:

A-020123

【展覽】什麼是「番」──清帝國文獻裡的臺灣原住民族

標題:

時間:

2022年3月19日至6月19日

地點:

國立故宮博物院103展覽室(台北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

內容簡介:

1683年(康熙22年),清帝國將臺灣「納入版圖」,從此在臺灣展開治理。清帝國在其治下的臺灣,將人分成兩類:「民」(來自中國的墾殖者)、「番」(原來就居住在臺灣的土著);「番」又有「熟番」、「生番」、「歸化生番(化番)」之分。

中國傳統上,以「中原」為中心,自以為文明程度最高,周邊地區則是文明程度較低的野蠻之地,對其居民也各有其歧視性的稱呼。例如,(南)蠻、(東)夷、(西)戎、(北)狄。「番」,也是這種具有歧視性的稱呼。

本院藏有豐富的清帝國文獻,依其類別,大致有檔案、古籍、史書、方志、輿圖及《職貢圖》等。當然,其中多有關於臺灣原住民族的記載與描寫。此次,選取其中的部分,做成展覽。

本次展覽,首先在於釐清清帝國文獻中的「番」及「熟番」、「生番」、「歸化生番(化番)」等詞彙所表示的意義,及其意識形態。其次則在觀察清帝國的這些臺灣原住民族相關文獻,到底傳達了關於臺灣原住民之什麼形象與實際。最後,則透過當代人參與的逆寫、共筆,對這些歷史文獻做出具有當代意義的詮釋與演繹。

系統號:

A-020124

【展覽】「藏珎:東亞書學的視域」特展

標題:

時間:

2022年4月13日至6月27日

地點:

橫山書法藝術館(桃園市八德區介壽路一段728號6樓)

主辦單位:

橫山書法藝術館

內容簡介:

臺灣作為東亞最早進入大航海時代的地區之一,歷經西方殖民的統治、也繼承了大量漢人移民帶來的文化思想,隨後日本殖民現代性、國民政府遷臺、美援……等影響,讓臺灣成為東亞地區涵融多種文化的舞臺。書法這個標幟華人鮮明文化色彩的藝術,在臺灣也因為種種歷史的機緣,從而有了新的轉化與發展。

「藏珎:東亞書學的視域」特展包括三大展區:華人書法、日本書法、韓國書法,不僅見證了東亞各地書法彼此混雜交融,甚至互別苗頭的景緻,也得以藉此思考臺灣作為東亞書學研究發展基地的文化潛力。

策展人:林俊臣(國立臺南大學國語文學系助理教授)

系統號:

A-020126

【展覽】戰後世代的前衛詩人──作家蘇紹連特展

標題:

時間:

2022年3月12日至7月31日

地點:

臺中作家典藏館(臺中市北區精武路291之3號4樓)

主辦單位:

臺中市政府文化局

聯絡人:

Tel: 04-2224-0875

內容簡介:

蘇紹連,筆名米羅‧卡索、管黠等,生於臺中縣沙鹿,現為《臺灣詩學‧吹鼓吹詩論壇》主編。創作文類以詩為主,兼及兒童文學。其詩作擅長運用「自我割裂」的書寫方式,營造我與自己、我與世界的對話情境,融入形象化以及戲劇化的效果,形成帶有荒謬色彩的整體表現,以反諷或者嘲弄的方式反思個人存在的價值,喚醒讀者對於生命意義的省思。創作過程中,屢獲大獎。曾獲國軍文藝獎、時報文學獎、中興文藝獎章、聯合報文學獎、臺灣文學獎、大墩文學獎等。本檔展覽展示作家照片、剪報、手稿、圖書等文物,讓民眾一探作家蘇紹連的創作生涯並感受具前衛性及開創性的多元化詩作。

系統號:

A-019953

【展覽】人.間——陳澄波與畫都

標題:

時間:

自2022年3月19日至6月26日

地點:

嘉義市立美術館一至三樓展廳(嘉義市西區廣寧街101號)

主辦單位:

嘉義市立美術館

內容簡介:

陳澄波先生(1895-1947)除了是嘉義地方,更是臺灣美術史上,重要的藝術家群像之一,「畫都」之名源自1938年《台灣日日新報》以「嘉義乃畫都」為題,報導嘉義藝術家入選首屆「台灣總督府美術展覽會」之人數即占兩成,隨著當時藝術家日後的發展與延續,此一佳話和影響力至今擴散不輟。「人・間—陳澄波與畫都」一展奠基於嘉美館開館後獲陳澄波文化基金會捐贈的一批關鍵作品,以「人‧間」之名,緊扣「畫都」美稱,由台灣美術史學者蔣伯欣擔任學術研究,是開館至今首檔以陳澄波為核心的研究型展覽,藉陳澄波創作及其收藏書畫,彙整共近百件相關之作品與檔案文件等資料,書寫嘉義戰前的藝術史,重探上個世紀嘉義美術的現代性。

「人.間」一詞延伸自三零年代台灣哲學家洪耀勳(1903-1986)的「風土文化觀」,該觀點亦受京都學派哲學家和辻哲郎(1889-1960)著作《風土:人間學的考察》(1935)啟發,探究風土自然如何歷史性地生產藝術的感性經驗,其中,和辻哲郎探討的「人」意味著「人間」或「間柄」,乃是人與人「之間」的拜訪與藝術交流;本展重新勾勒畫都的輪廓,聚焦於陳澄波後半生活動的嘉義地區,探討經東京留學、上海執教返回嘉義後的陳澄波,如何在嘉義的人際網絡中重建個人畫業,並進一步思考其地方文化主體的精神構造。

本展分三個子題與三組當代藝術家跨領域的合作,子題部分包含「以文會友」、「現代生活的觀察」與「筆畫與形體」。「以文會友」展出張李德和、林玉山、莊伯容、蘇友讓、蘇孝德等多位嘉義文人贈送給陳澄波的書畫作品及相關文獻,包含張李德和致陳澄波之明信片,多人合作畫作品《送別圖》等;藝術作品之於禮物的能動性,探討了藝術家以「物」交織而成的品味體系,以及文人「之間」的「社交型藝術」。

系統號:

A-019954

【展覽】「大哉乾元——蒙古的歷史與文化」國家圖書館藏古籍文獻展

標題:

【展覽】「大哉乾元——蒙古的歷史與文化」國家圖書館藏古籍文獻展

時間:

2022年2月15日起開展

地點:

國家圖書館四樓善本書室(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

內容簡介:

蒙古族是個歷史悠久的民族,自唐代出現於中國史籍,《舊唐書》中稱之為「蒙兀室韋」,活躍於蒙古高原。13世紀1206年開始,鐵木真統一高原上的蒙古部落建立了大蒙古國,獲得「成吉思汗」的美譽。之後,成吉思汗及其子孫繼續揮軍橫掃,拓展疆域,建立了橫跨歐亞世界歷史上最為龐大的帝國。西元1260年,成吉思汗的孫子忽必烈汗登基成為蒙古大汗,至元八年(1271年),聽取儒士劉秉忠建議,擷《易經》首卦「大哉乾元」之義,建國號為大元。次年,以大都(北平)為首都,開啟了中國歷史上第一個少數民族統治全國的王朝——元朝。

自元朝到清代約有八百年,蒙古族在漫長的歷史歲月中,創造和遺留了豐厚的民族文化遺產,是民族歷史發展足跡的見證,也是中華文明史的重要篇章。其中包含極其豐富的民族文物,成為蒙古文物群中重要的組成部分。不僅反映了蒙古人的聰明才智,更反映了蒙古族的歷史進程,以及蒙古社會政治、軍事、生產、生活、風俗、文化、宗教信仰的方方面面,堪稱是民族歷史文化遺產中的精品。1949年以前,臺灣幾無蒙古研究,其後蒙古研究萌興,主要得力於姚從吾、札奇斯欽、孫克寬、李符桐等人的提倡。此外,蒙藏委員會出版邊疆系列叢書、設置蒙藏獎學金,尤其1993年成立蒙藏學術研究中心,對蒙古研究發揮相當程度的助益。

近年來,有感於蒙古相關研究日益勃興,本館得因館藏豐富且順應學術研究之需,著手編印館藏蒙古相關古籍文獻圖錄,便於從事學術研究者參考利用。2019年並受蒙古國家圖書館邀請,遠赴烏蘭巴托舉辦「蒙古帝國的回憶與中華文明的印記展覽」,以「中華文明的印記」與「蒙古帝國的回憶」兩大主題為主,除展現漢文化文字書寫載體的演變和多樣的風格,亦藉館藏複刻古籍呈現元代蒙古人的精神風貌,盛況空前,被視為蒙古該年度最重要的文化展覽活動。

今為饗國內讀者,特別規劃本次展覽,精選館藏蒙古相關善本古籍50餘種,內容涵蓋經、史、子、集四大類目;版本則包含傳世稀有版本、知名書坊刻本,以及清代著名藏家、蒙元史專家手校註釋及題跋以述明源流之批校本等。展示主題共有九種:蒙古歷史源流、典章記事、人物傳記、社會文化、地理疆域、西行遊記、詩文創作、名家手校題跋、碑拓。期盼藉由館中珍藏的古籍文獻,呈現蒙元盛世的文明記憶,幫助大眾對於元朝及蒙古歷史文化有更加深刻的認知。

系統號:

A-019955

【展覽】商王洗澡要洗熱水──商王的國寶級盥洗用具

標題:

時間:

2021年6月10日起

地點:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館一樓殷墟文化區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

現在家家戶戶都有熱水器可用,想用熱水洗澡,打開水龍頭,熱水即滾滾而來。但是在3200~3300年前的商代晚期,當時的商王及貴族究竟怎麼盥洗?如何洗澡?到底用不用熱水?要回答這些問題,文獻不足徵,所以必須依據考古材料。我們在安陽殷墟發現了四、五個彼此關聯的墓葬及祭祀坑,從其出土的文物及相關脈絡可以知道商代貴族的盥洗方式,並且還會使用熱水洗澡。

本展覽有兩個主題:「商王的盥洗器」與「商王的熱水器」。商王的盥洗器展出殷墟西北岡1400號大墓東墓道的一組器物,包括「寢小室盂」、「右勺」、「龍紋盤」、「弦紋壺」、「青銅人面」,以及五件「陶磢」,這些都是商王的盥洗器。商王的熱水器則出自與1400號大墓相關的祭祀坑:HPKM1435、1380、1382等祭祀坑,展出「溫鼎」、「單鋬鼎」、「銅斗」、「硬陶瓿」等器物,部分祭祀坑還有殉葬的人,這些器物和殉葬者則是商王的熱水設備與燒水服侍的僕人。

總之,從西北岡1400大墓與其相關祭祀坑出土的器物,可以得知商王洗澡,要洗熱水:使用溫鼎煮水,以單鋬鼎舀取熱水,倒在盂裡備用。洗手或洗臉時,侍僕拿勺從盂中舀水,以供商王盥洗,並以盤承水;洗澡時還會使用陶磢擦垢。這些盥洗的流程,從頭到尾,都有侍僕服侍。此外,這次展出的商王盥洗用具,不論在商代或現代都是既珍貴又罕見的,展件中就有四件文化部登記的國寶和重要古物,可說是商王的國寶級盥洗用具。

系統號:

A-019956

【展覽】樂為世界人:臺灣文化協會百年特展

標題:

時間:

2021年10月3日至2022年7月24日

地點:

臺灣歷史博物館教育大樓4樓第1特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-356-8889

內容簡介:

一個人的世界觀的改變,會改變一個人的行為;一群人的世界觀的改變,能改變一個國家的命運。

臺灣文化協會,是1921年至31年間眾多社會運動組織中的一個,會員最多時也不過一千多位,放在近代臺灣史當中,不是最早、人數也不算多。不過,這群人懷抱現代世界的新知,更有著實踐的勇氣與熱情。他們企圖改變當時近四百萬臺灣人的世界觀,推動改變整體臺灣人的命運,甚至藉此要翻轉世界變局。

回顧那個年代,那些人們自覺與逐夢的歷程,新的世紀之夢,也將在我們的面前展開。

系統號:

A-019957

【展覽】御瓷菁華——故宫博物院藏明代御窯瓷器

標題:

時間:

2021年11月12日至2022年6月3日

地點:

澳門藝術博物館(澳門新口岸冼星海大馬路)

主辦單位:

澳門藝術博物館

內容簡介:

瓷器既是古今百姓生活中最常用的器物,也是歷代皇家宮廷用器的主體。至明代(1368~1644年),宮廷無論在殿堂陳設、日常生活、宗教祭祀或內外賞賜等方面都需要使用大量的陶瓷器。為滿足這些需求,明代朝廷除委派地方民窯燒造和接受民窯進貢外,還在景德鎮設窯場(明代稱「御器廠」,今人習稱為「御窯」或「官窯」)專門燒造皇家用瓷。

御窯瓷器作為凸顯皇帝絕對權威的御用物資之一,除供皇帝及其家人使用外,若非皇帝賞賜,任何人不得擁有或使用。御窯瓷器從產品式樣設計,到生產、驗收、運輸直至使用,各個環節都有嚴格的管理制度,顯然,其產品的最終流向地是以帝都紫禁城為代表的明代皇家宮廷。

故宮博物院所在地系明清兩代皇宮紫禁城舊址,故宮博物院也是目前收藏明代御窯瓷器數量最多、品質最精的國家級博物館。依託多年來故宮博物院在明代御窯瓷器研究和展覽方面積累的豐碩成果,本展覽特從故宮博物院藏明代御窯瓷器中遴選出120件生產於明代洪武至萬曆各朝的具有代表性的御窯瓷器予以展示,旨在為澳門觀眾提供一個較全面了解明代景德鎮御窯燒造瓷器品種、所取得藝術成就的機會。

※本則訊息中提及之故宮博物院,為北京故宮博物院。

系統號:

A-019952

【展覽】華風到来――チャイニーズアートセレクション

標題:

時間:

2022年4月16日至6月5日

地點:

大阪市立美術館 (大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-82)

主辦單位:

大阪市立美術館、読売新聞社

內容簡介:

大阪市立美術館は1936年5月1日に開館しました。2022年は86周年を迎えるとともに、秋から約3年間の大規模改修工事に入る予定です。長期の休館を前に、館蔵品による特別展を開催いたします。

当館は、関西の経済界で活躍した阿部房次郎が収集した中国書画、山口謙四郎による中国の石造彫刻・工芸などを中心に、国内屈指の中国美術コレクションを所蔵していることが特色です。このほか工芸・仏画・近世および近代絵画といった日本美術にも、中国との関わりを多彩に示す当館ならではの作品が揃います。

本展では、中国美術とその影響を受けた「華風=中国風」の日本美術を選りすぐって、中国文化の魅力と広がりをご紹介します。

系統號:

A-019999

【展覽】天理ギャラリー展 ――中国古典名品展

標題:

時間:

2022年5月15日至6月12日

地點:

天理ギャラリー(東京都千代田区神田錦町1-9 東京天理ビル9階)

主辦單位:

天理ギャラリー

內容簡介:

天理ギャラリー第176回展として「中国古典名品展」を開催いたします。

この度は、天理図書館が所蔵する中国の古典約10万冊の中から、国宝・重要文化財を含む選りすぐりの名品を展示します。国宝『南海寄帰内法伝』をはじめとする古写本、五山版や地方版などの和本(日本でつくられた本)、宋、元、明、清、各時代の唐本(中国で作られた本)を時代毎に展示して、それぞれの軌跡をたどります。

中国の古典は、度重なる戦乱や為政者による禁書などにより、既に中国では亡びて伝存しないものが多くあります。幾多の危機を乗り越え、大切に伝えられた貴重な書物の数々を間近でご覧ください。

系統號:

A-020188

【展覽】丸山コレクション――西アジア遊牧民の染織 塩袋と伝統のギャッベ展

標題:

【展覽】丸山コレクション――西アジア遊牧民の染織 塩袋と伝統のギャッベ展

時間:

2022年2月26日至5月15日

地點:

たばこと塩の博物館 2階特別展示室(東京都墨田区横川 1-16-3)

主辦單位:

たばこと塩の博物館

內容簡介:

イランを中心とした西アジア地域に展開するカシュガイ族やクルド族、バルーチ族といった遊牧民たちは、伝統的に、各部族を象徴する紋様を羊毛で織り込んだ塩袋を制作・伝承してきました。塩袋は、遊牧生活に不可欠な“塩の役割”を物語る好資料でもあり、当館でも過去2回の特別展で紹介してきました。

3回目となる今回も、「丸山コレクション」から塩袋をはじめいくつかの用途の作品を選び展示します。丸山コレクションは、現地でも入手不可能な百~数十年前の絨毯を中心とした遊牧民染織品の一大コレクションです(個人の資料であり通常は非公開)。今回の展覧会で重点を置いた「ギャッベ」は、太い糸で粗く織られ、素朴で大ぶりな意匠を描き出した“絨毯の原型”ともいえる染織品です。かつての遊牧生活の中で織られた古いギャッベは、自分たちが使うために、織り手が自由な発想で作った生活用具としての味わいがあります。

本展では、塩袋やギャッベに加え、精緻な織りや深い色合いが魅力的な絨毯、草木染めが美しいキリムなど、すべて初公開の約90点を通して、西アジア遊牧民の文化を紹介します。

系統號:

A-019945

【展覽】藝大コレクション展 2022――春の名品探訪,天平の誘惑

標題:

【展覽】藝大コレクション展 2022――春の名品探訪,天平の誘惑

時間:

2022年4月2日至5月8日

地點:

東京藝術大学大学美術館本館展示室1(東京都台東区上野公園12-8)

主辦單位:

東京藝術大学

內容簡介:

東京藝術大学は、前身である東京美術学校の設立から135年の長きにわたって作品や資料の収集につとめてきました。その内容は古美術から現在の学生制作品まで多岐に及びます。当館では、この多彩なコレクションを広く公開する機会として、毎年藝大コレクション展を開催しています。

2022年の藝コレは、「春の名品探訪」と題して約3万件の所蔵品の中から選りすぐった名品を中心に展示します。さらに今回は、天平の美術に思いを馳せた特集展示も見どころとなっています。

8世紀奈良の天平美術は、国際色豊かな唐の影響を受けつつ鎮護国家思想のもとに花開き、後代にも大きな影響を与えました。著しい損傷を被りながらも威風を伝えている《月光菩薩坐像》は、天平彫刻を代表する仏像のひとつです。また今回の展示では所蔵する乾漆仏像の断片や東大寺法華堂天蓋残欠に新たな光を当てています。最新の研究成果により南都仏師たちの技法が解き明かされます。

そして特集の白眉は、《浄瑠璃寺吉祥天厨子絵》(重要文化財)です。今回の展示では、厨子とその内側四方に描かれた合計7面全て、さらに吉祥天像(模刻)によって立体的な展示を試みます。鎌倉時代に制作されたこの名品にも、天平の面影を見ることができます。

系統號:

A-019946

【展覽】ブッダのお弟子さん:教えをつなぐ物語

標題:

時間:

2022年4月23日至6月19日

地點:

龍谷大学龍谷ミュージアム(京都市下京区堀川通正面下る)

主辦單位:

龍谷大学龍谷ミュージアム、朝日新聞社、京都新聞

內容簡介:

西暦前5世紀頃、ブッダとなって仏教教団を誕生させたガウタマ・シッダールタ(釈尊)は、およそ45年をかけて、当時のインド社会、とくにガンジス川中流域を中心にその思想を広く説きました。釈尊の話を聞いて弟子となった人々は、バラモン、クシャトリア、名の知れた異教徒、資産家、理髪師、芸妓などその社会的立場や背景はさまざまです。のちに比丘・比丘尼、あるいは在家信者となった彼らの葛藤や活き活きとした姿は、仏教経典の中に物語となって伝えられました。

一方、仏弟子のすがたは、ガンダーラの仏伝浮彫、インドの石窟寺院の壁画をはじめ東南アジア、そして日本を含む東アジア諸国で描かれた仏伝図や彫刻、やがて単独でも表されることとなった羅漢像など仏教美術作品としても登場します。今回の展覧会では、“仏弟子”が、釈尊の生涯の物語に頻繁に登場し、釈尊を支え最も活躍した10人の直弟子(十大弟子)へと集約されたこと、そして釈尊の涅槃時に「教えを護るためにおまえたちは滅してはいけない」と後を任された16人の高弟(十六羅漢)をはじめとする羅漢たちについて、また維摩居士に代表される在家信者などの姿を、インド・東南アジア・チベット・中国・朝鮮半島・日本で表された絵画や彫刻で紹介するとともに、仏教経典に基づき彼らの特徴的なエピソードやそれぞれの個性にも注目します。

系統號:

A-019947

【展覽】日中国交正常化50周年記念:兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産

標題:

【展覽】日中国交正常化50周年記念:兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産

時間:

2022年3月25日至5月22日

地點:

京都市京セラ美術館(本展覽為巡迴展)

主辦單位:

京都市、産経新聞社、関西テレビ放送、京都新聞、陝西省文物局、陝西歴史博物館(陝西省文物交流中心)、秦始皇帝陵博物院

內容簡介:

紀元前770年、周王朝は洛陽に遷都したが、次第にその権威は失われ、各地で有力な諸侯が独立していく時代に入った。約550年続いたこの群雄割拠の世が、後に言う春秋戦国時代である。

紀元前221年、秦の始皇帝がついにこの戦乱を終結させ、史上初めて中国大陸に強大な統一王朝を打ち立てた。わずか十数年のうちに秦は滅亡したが、始皇帝の墓に眠る兵馬俑や、万里の長城といった数多くの遺物は、当時の絶大な国力を現代に伝えている。

そして紀元前202年、漢の劉邦が西楚の項羽を破って再び中国を統一する。秦の国家制度を引き継いだ漢王朝は、古代中国における一つの黄金時代だ。この二国の治世は、中国の基礎を確立した時代として今に知られている。

本展では、秦漢両王朝の中心地域であった陝西省の出土品を中心に、日本初公開となる貴重な文物を多数展覧。それらが語る歴史を紐解いていく。

戦国時代の極小の騎馬俑が、なぜ始皇帝陵の等身大の兵馬俑となり、漢代では再び小さくなったのか?

なぜ西方の秦が、東の関を守り抜き、東方の六国に勝利しえたのか?

日中国交正常化から50周年を数える2022年、古代中国の知られざる秘密が明かされる。

系統號:

A-019948

【展覽】旅スル絵画――住友コレクションの文人画

標題:

時間:

2022年3月26日至5月15日

地點:

泉屋博古館(京都・鹿ヶ谷)

主辦單位:

公益財団法人泉屋博古館、京都新聞

內容簡介:

「万巻の書を読み、万里の道を行く」―旅は、いにしえより中国文人が読書とともに最も大切にした営みでした。未知の空間に踏みいり見聞を深め、山河の気に触れることを重視していたのです。

江戸時代の文人画家たちも多く旅に出ました。旅先では、美しい風景、心通じあう友・優れた師、そして先人の貴重な絵画や書など、さまざまな出会いがありました。自らの内面を心の赴くまま自由に筆墨に託す文人画家にとって、そういった体験が制作の滋養となったことはいうまでもありません。

旅の楽しみはそれだけではありません。文人にとって絵の中を旅すること―描かれた理想の天地に身をおくことこそ最大の醍醐味でもありました。

本展では、住友コレクションより「旅」をキーワードに江戸時代の京・大坂を中心とする文人画をご紹介します。長崎に来舶して日本に多大な影響を与えた沈南蘋ら中国の画家の作品もあわせてご紹介し、東アジアを舞台にした書画による文人画家の交流にも注目します。

系統號:

A-019949

【展覽】仏教絵画――浄土信仰の絵画と柳宗悦

標題:

時間:

2022年3月31日至6月12日

地點:

日本民芸館(東京都目黒区駒場4-3-33)

主辦單位:

日本民芸館

聯絡人:

Tel: 03-3467-4527

內容簡介:

美学者としても知られる柳宗悦は、造形物に美が宿る原理を仏教思想に求めました。特に浄土思想は柳の思想形成に大きな影響を及ぼし、晩年の1955年には柳著作の最高傑作とも評される『南無阿弥陀仏』を上梓しています。本展は、これまでまとめて紹介されることがなかった、柳が蒐集した中世の仏教絵画をご覧いただく、貴重な機会となります。

系統號:

A-019950

【展覽】邂逅する写真たち――モンゴルの100年前と今

標題:

時間:

2022年3月17日至5月31日

地點:

国立民族学博物館特別展示館(大阪府吹田市千里万博公園10-1)

主辦單位:

国立民族学博物館

聯絡人:

Tel: 06-6876-2151

內容簡介:

およそ100年前、欧米から多くの探検家たちが中央アジアを越えモンゴルに到達した。探検家たちは多くの写真を残し現在に伝えている。

100年前のウランバートルは、活仏(かつぶつ)にして皇帝、ボグド・ハーンが治める「聖なる都」だった。欧米人がウルガと呼んだこの都の中心には、活仏の黄金の宮殿が燦然(さんぜん)と輝いていた。市場に行ってみると、騎馬でものを買う人びとの姿が見える。 “エキゾチックな”遊牧民たちの姿も興味深い。

翻(ひるがえ)って現代、モンゴルの写真家たちも自らの社会を見つめ、写真で表現するようになった。モンゴルの首都ウランバートルは、人口150万人を越えるグローバル都市へと変貌(へんぼう)を遂(と)げた。首都の新しいシンボルは巨大なチンギス・ハーン像だ。首都の中心部には、高層ビル群が林立し、華やかな都市文化が花開く。その一方で都市の周縁部には、遊牧民の移動式テント、ゲルが密集する「ゲル地区」が広がっている。また、草原も変貌を遂げつつある。大草原と遊牧民は重要な観光資源である。その一方で、定住化が進んでおり、鉱山開発による環境汚染も懸念(けねん)されている。こうした現代のモンゴルのリアルを気鋭の写真家B.インジナーシらが写し出す。

100年前の探検家たちが残したモンゴルと現代の写真家がまなざすモンゴル。本展示は、写真をめぐる100年の時空を越えた邂逅(かいこう)-出逢(であ)い-をテーマにしている。きっと新しいモンゴルの姿に出逢えるに違いない。

系統號:

A-019951