標題

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第90本第4分

- 民俗曲藝第206期

- 國史館館刊第62期

- 臺灣東亞文明研究學刊第16卷第2期

- 國立政治大學歷史學報第52期

- 臺灣文學研究學報第29期

- 文史台灣學報第13期

- 哲學論評第58期

- 臺灣語文研究第14卷第2期

- 遠景基金會季刊第20卷第4期

- 臺灣史研究第26卷第3期

- 中國學術年刊第41期秋季號

- 新史學第30卷第3期

- 成大中文學報第66期

- 東吳中文學報第37期

- 人民解放軍的真相:中共200萬私軍的威脅、腐敗與野心

- 通天之路:李白

- 馬華現代主義文學的傳播(1959~1989)

- 從科學月刊、保釣到左翼運動:林孝信的實踐之路

- 文章自可觀風色:文人說經與清代學術

- 我的新世紀詩路:李魁賢回憶錄

- 馬淵東一著作集第四卷

- 莎戲曲與跨文化劇場

- 再現、傳承與超越:五四運動一百年:2019海峽兩岸暨香港人文社會科學論壇

- 論戰後臺灣佛教

- 異國事物的轉譯:近代上海的跑馬、跑狗與回力球賽

- 經典名作鑑賞:蘭陵笑笑生與《金瓶梅》

- 新編基督教在華傳教史

- 中國哲學的當代議題:氣與身體

- 臺灣美術採光ーー林玉山先生美術研究獎獲獎論文集

- 關山萬里情:王貽蓀、杜潤枰戰時情書與家信(一)、(二)

- 近代中日關係史料彙編:九一八事變的發生與中國的反應、九一八事變後日本對華的破壞與侵逼

- 蔣介石軍事作戰檢討(1945-1948)

- 道法縱橫:歷史與當代地方道教

- 讖詩三百首:由讖詩發現台語字音

- 日本江戶時代古學派對朱熹《詩》觀之批評

- 今古一相接:中國文學的記憶與競技

- 東學西漸:北美東亞圖書館1868–2008

- 現代西藏史 1955–1957

- 道貫嶺南ーー廣州三元宮志

- 中國和日本:1500年的交流史

- 中國美術全史第一巻:先史・殷・周・秦・漢

- 日本の中国占領統治と宗教政策:日中キリスト者の協力と抵抗

- 六朝文化と日本:謝霊運という視座から

- 満洲国のラジオ放送

- 続 中國艶書大全

- 「大東亜」を建設する:帝國日本の技術とイデオロギー

- 中國統治のジレンマ:中央・地方関係の変容と未完の再集権

- 現代中国経済入門:人口ボーナスから改革ボーナスへ

- 中国古代の法・政・俗

- 朱熹の思想体系

- 訳注 荊楚歳時記

- 中国社会の法社会学

- 図書館のための和漢古書目録法入門

- 東西學術研究と文化交渉:石濱純太郎沒後50年記念國際シンポジウム論文集

- 柄谷行人と韓國文學

- 中國遊記選:中國文人の浪漫紀行

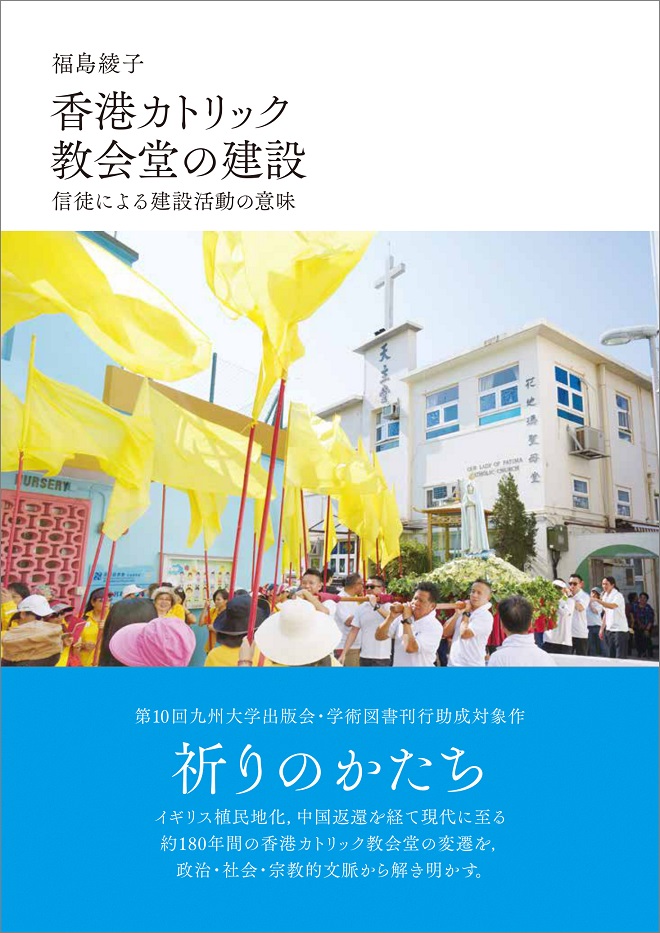

- 香港カトリック教會堂の建設:信徒による建設活動の意味

- 書と畫を論じる

- いま、なぜ魯迅か

- 現代中國と少數民族文學

- Behold the Buddha: Religious Meanings of Japanese Buddhist Icons

- Ming China and its Allies: Imperial Rule in Eurasia

- China's Conservative Revolution: The Quest for a New Order, 1927–1949

- Making Borders in Modern East Asia: The Tumen River Demarcation, 1881–1919

- In the Shadow of the Mongol Empire: Ming China and Eurasia

- Herbs and Roots: A History of Chinese Doctors in the American Medical Marketplace

- Urban Hunters: Dealing and Dreaming in Times of Transition

- A Medical History of Hong Kong: 1942–2015

- Mr. Smith Goes to China: Three Scots in the Making of Britain’s Global Empire

中央研究院歷史語言研究所集刊第90本第4分

民俗曲藝第206期

標題:

民俗曲藝第206期

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:施合鄭民俗文化基金會

內容簡介:

【以廟宇為中心之社會的形成專輯II】

Introduction / John Lagerwey

宋代以來山東的神親結構與地方社會變遷 / 任雅萱

經久不衰的「輪祀圈」:閩西山區的一種神明崇拜模式 / 楊彥杰

Baojuan (Precious Scrolls) and Festivals in the Temples of Local Gods in Changshu, Jiangsu / Rostislav Berezkin

【研究論文】

《董永賣身葬父大孝全集》「上黨本」的發現、整理與研究 / 蘇航、王潞偉

系統號:

P-015245

國史館館刊第62期

臺灣東亞文明研究學刊第16卷第2期

國立政治大學歷史學報第52期

臺灣文學研究學報第29期

標題:

臺灣文學研究學報第29期

時間:

2019年10月

出版單位:

臺南:國立臺灣文學館

內容簡介:

當「推理」謀殺「偵探」--一個大眾文類方法論的思考起點(陳國偉)

大眾文藝雜誌如何創造時代,與封存時代--以《推理》雜誌為例(金儒農)

解嚴後軍教喜劇片的在地混雜性--以《號角響起》的明星形象與聲音政治為中心(林妏霜)

太陽花的視線--論新世紀台灣寫實主義影視美學(王萬睿)

中日體驗與跨文化視域--析論魏清德和吳濁流域外紀行(陳惠齡)

戰後初期台灣儒教的意識型態調適與建構--以黃贊鈞的出版事業與《人海回瀾》的論述為中心(李威寰)

陳英雄與盧克彰的文學關係(黃惠禎)

形構烏托邦--台客歌舞劇《黃金海賊王》與仿百老匯音樂劇《重返熱蘭遮》的17世紀台灣想像(林雯玲)

系統號:

P-015181

文史台灣學報第13期

哲學論評第58期

臺灣語文研究第14卷第2期

遠景基金會季刊第20卷第4期

臺灣史研究第26卷第3期

中國學術年刊第41期秋季號

新史學第30卷第3期

成大中文學報第66期

東吳中文學報第37期

人民解放軍的真相:中共200萬私軍的威脅、腐敗與野心

標題:

人民解放軍的真相:中共200萬私軍的威脅、腐敗與野心

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

矢板明夫 著,鄭天恩 翻譯

內容簡介:

這本書的內容是作者透過多年研究、資料收集、及對中國高級官員及軍方人士的採訪而分析獲得。日文版是一本面向日本一般讀者介紹中共軍隊的歷史、本質、結構和野心的作品。本書的特色是:它不是軍事學院派的分析,也不以軍武為主,而是結合中國的政治來分析人民解放軍的運作本質,是非常輕鬆的了解中國政治和軍方的作品。在台灣媒體散播各種危言聳聽的中國軍事威脅論的情況下,本書非常具有現實的意義。

作者簡介

矢板明夫,產經新聞外信部次長。一九七二年出生於中國天津市,十五歲時以殘留孤兒第二代的身分移居日本。一九七七年畢業於慶應大學文學部,同年進入松下政經塾深造(第十八期),研究主題為亞洲外交。之後歷任中國社科院日本研究所特別研究員、南開大學兼任講師等職務,二○○二年獲得中國社科院研究所博士學位,並進入產經新聞就職。歷經埼玉總局等職位後,於二○○七年起擔任產經新聞中國總局(北京)特派員。二○一七年起就任現職。

橫跨中日兩國的成長、求學經驗,以及駐北京多年的記者工作,使他歷練出對中國政治敏銳的觀察分析能力。著有《習近平:共產中國最弱勢的領袖》(天下雜誌出版)、《習近平為何暴走》(文春文庫)、《我們認為中國是世界上最幸福的國家》(與石平合著,ビジネス社)等作品。

系統號:

P-015240

通天之路:李白

標題:

通天之路:李白

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

哈金 著,湯秋妍 翻譯

內容簡介:

旅美華裔作家哈金,綜覽漢學相關研究,用作家之筆融入情節鋪陳和生動對話,同時以學術研究之清晰論述加上嚴謹考究,完成了一部宛如小說般有趣易讀的非虛構傳記。從史料上記載李白各個時期經歷事件之轉折為軸,輔以李白流傳後世之詩作,在千年後,還原創作當下的時空背景,勾畫出一個完整鮮活的李白。

哈金以自身在英美詩歌方面的訓練解讀李白詩作,力求簡潔,但維持敘述的流暢性,進而將盛唐的李白和作品與現今世界連結,讓讀者感同身受,並得到理解上的欣賞和情感上的體認。歷史真實的李白、詩人自我創造的李白、歷史文化想像所製造的李白,都在此書中娓娓道來。

系統號:

P-015255

馬華現代主義文學的傳播(1959~1989)

標題:

馬華現代主義文學的傳播(1959~1989)

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

謝川成 著

內容簡介:

│第一輯│《蕉風》與馬華現代主義文學的傳播

Ch.1 《蕉風》與50年代馬華現代主義文學的傳播

Ch.2 《蕉風》與60年代馬華現代主義文學的傳播

Ch.3 《蕉風》70年代:後陳瑞獻時期現代文學的傳播策略

│第二輯│天狼星詩社與馬華現代主義文學的傳播

Ch.4 天狼星詩社與70年代馬華現代主義文學的傳播

Ch.5 天狼星詩社與80年代馬華現代主義文學的傳播

│第三輯│文人與馬華現代主義文學的傳播

Ch.6 白垚:馬華現代主義文學傳播的推手

Ch.7 陳瑞獻與馬華現代主義文學的傳播

Ch.8 溫任平與馬華現代主義詩的傳播

Ch.9 散文革新與傳播:溫任平與馬華現代散文的傳播

系統號:

P-015256

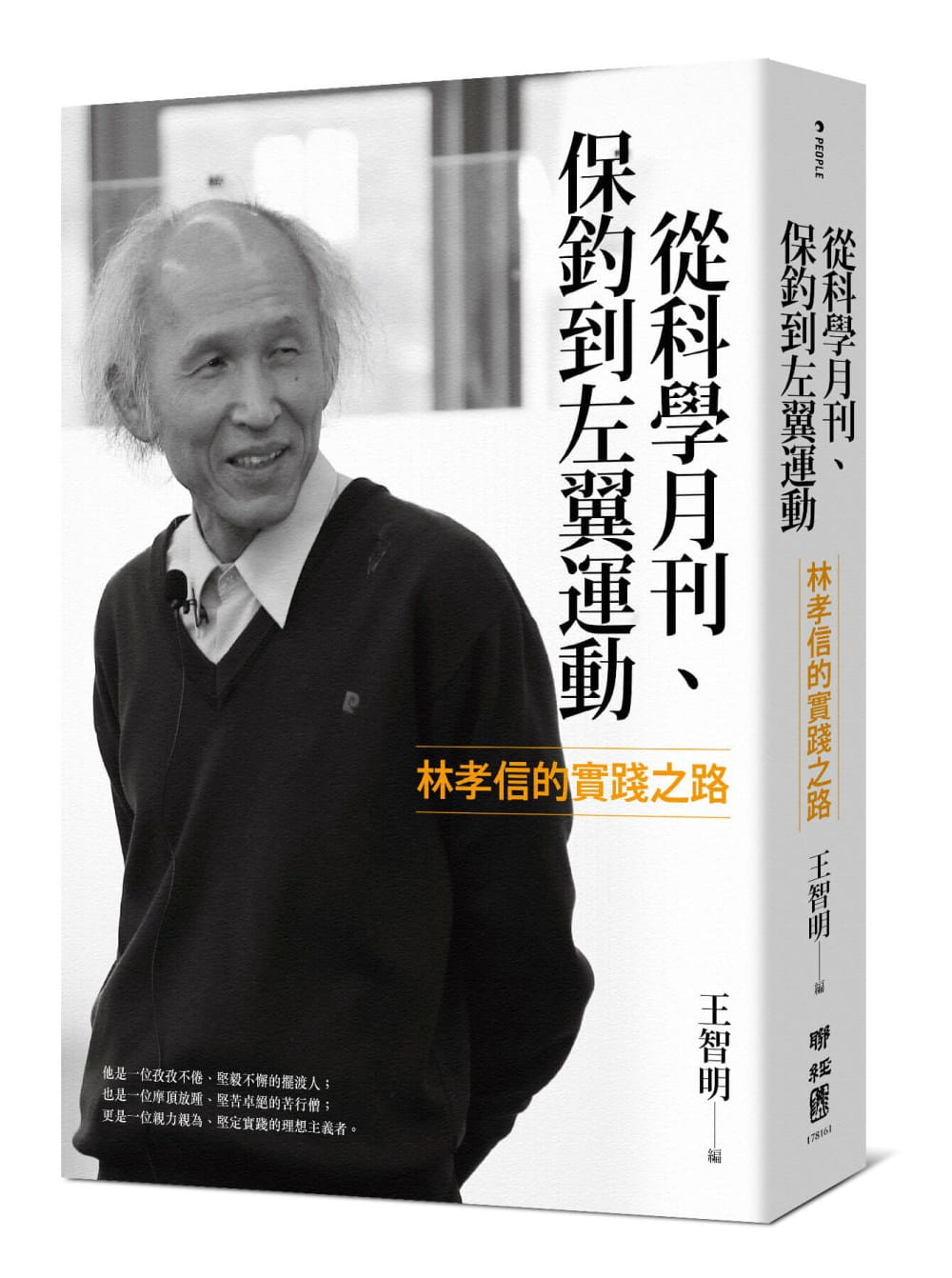

從科學月刊、保釣到左翼運動:林孝信的實踐之路

標題:

從科學月刊、保釣到左翼運動:林孝信的實踐之路

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

王智明 編著

內容簡介:

2015年12月20日,林孝信因肝癌末期,溘然離世,享年71歲。對於曾經和他一起合作打拚的戰友、同志,甚至跟他共同工作的年輕一輩而言,彷彿也是一個美好純真時代的最終謝幕。由王智明主編的《從科學月刊、保釣到左翼運動:林孝信的實踐之路》既是林孝信的生平回顧,亦是對這個美好時代的紀錄與思考。

全書共十一章,收錄五篇訪談、一場座談、五篇側記,另外編錄林孝信生平年表與著作目錄。【輯一:訪談】與【輯二:座談】從林孝信的家庭背景、求學歷程說起,一路寫至創辦《科學月刊》、參與保釣運動、發起台灣民主運動支援會,再述及返臺創辦社區大學、推動通識教育與釣魚台公民教育計畫,除了描繪出林孝信生平與志業的概覽,也為「黑名單」歷史、70年代海外左翼、80年代島內黨外民主運動,及其與之後社會運動的關聯,提供了不同的思想脈絡。【輯三:側記】分別由林麗雲、王智明、吳永毅、鍾秀梅和陳美霞執筆,一方面補充訪談或座談中較少論及的面向,一方面拉出了批判與懷念的距離,呈現出一個更為立體、具有厚度與溫度的老林,也具體而微地記錄了林孝信對後輩的影響與啟發。

系統號:

P-015122

文章自可觀風色:文人說經與清代學術

標題:

文章自可觀風色:文人說經與清代學術

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

蔡長林 著

報導者:

國立臺灣大學出版中心

內容簡介:

壹、導言

貳、考辨經文多以義理文章斷之──讀唐煥《尚書辨偽》

參、理論的實踐場域──《春秋三傳補註》所見姚鼐的經學理念

肆、據馬班以高視許鄭──王芑孫對乾嘉漢學的批評及其意義

伍、學問何分漢宋──唐仲冕的經術文章

陸、乾嘉道咸經學采風──讀桂文燦《經學博採錄》

柒、長日將盡 典型夙昔──李慈銘學術批評中所見的乾嘉情懷及其意義

捌、文人的學術參與──《復堂日記》所見譚獻的學術評論

玖、文章關乎經術──譚獻筆下的駢散之爭

拾、結論

附錄:洪亮吉的感性世界——對一個乾嘉文士的側面觀察

系統號:

P-015166

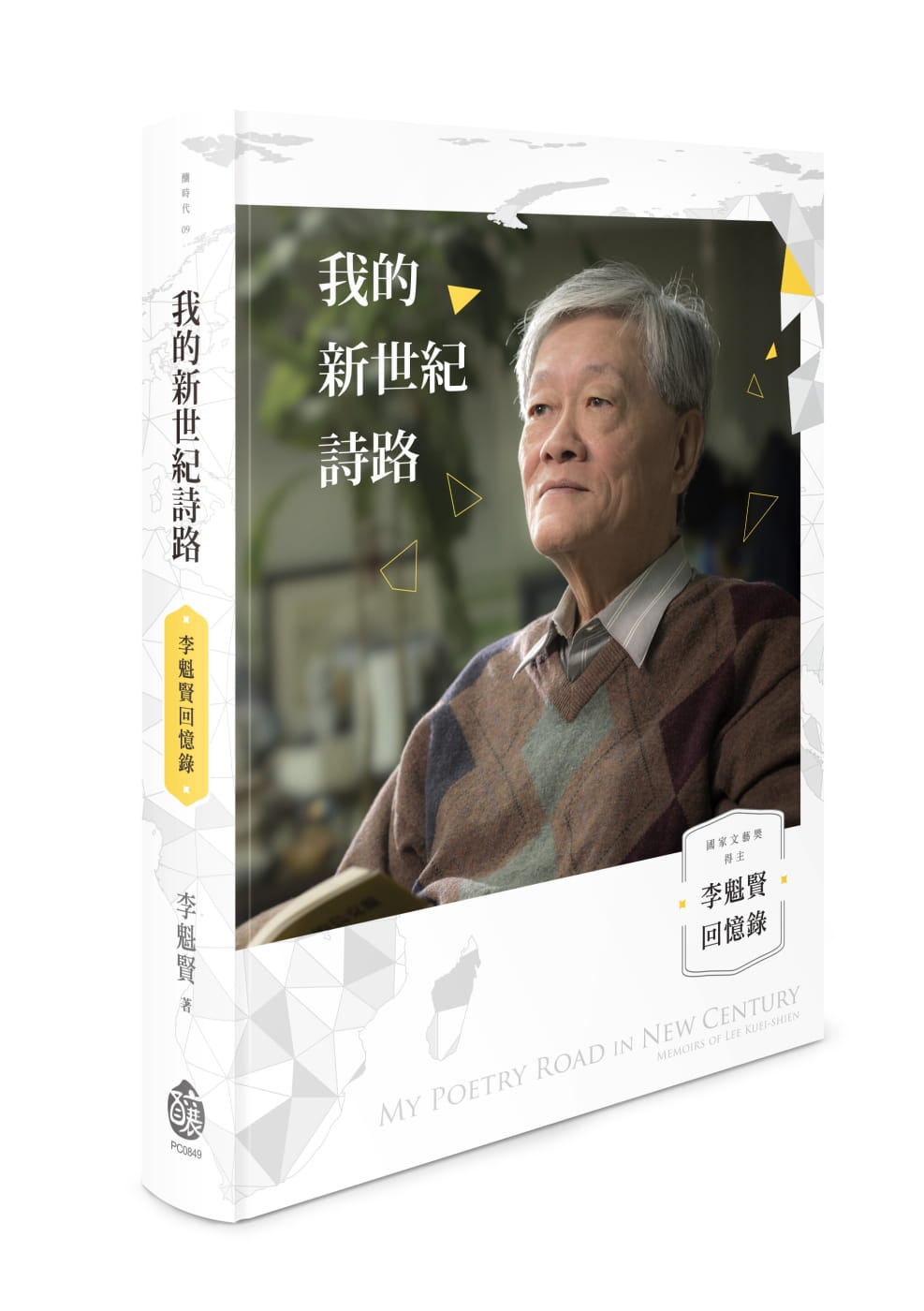

我的新世紀詩路:李魁賢回憶錄

標題:

我的新世紀詩路:李魁賢回憶錄

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:釀出版

作者:

李魁賢 著

內容簡介:

李魁賢從事詩創作和翻譯逾半世紀,創作超過千首、翻譯五千首,獲國家文藝獎、吳濁流新詩獎等獎項,也屢獲國際詩壇肯定,印度國際詩人協會三度提名他為諾貝爾文學獎候選人(2001、2003、2006年),是台灣第一位被提名諾貝爾獎的詩人。

耕耘文學一甲子的李魁賢,彷若應證了他的生肖屬性──腳踏實地、奮力打拚的台灣「牛」。多年來,他本著「台灣意象.文學先行」的信念,不僅將台灣詩和台灣詩人推向國際,帶領台灣詩人參與國際詩歌交流活動,足跡遍布薩爾瓦多、印度、蒙古、尼加拉瓜、古巴、智利、緬甸、孟加拉、馬其頓、秘魯、突尼西亞、越南、希臘、羅馬尼亞等國,更將國際詩人的創作帶回台灣讀者眼前,跨越疆界限制。

新世紀詩路(poetry road),記錄二十一世紀以降,李魁賢參與國際詩歌節的所見所感,猶如古代絲路是東西文化交流的最佳途徑,這位八旬的詩壇前輩至今仍以超乎常人的勇氣和堅強意志,持續在詩路上穩健前行。

系統號:

P-015186

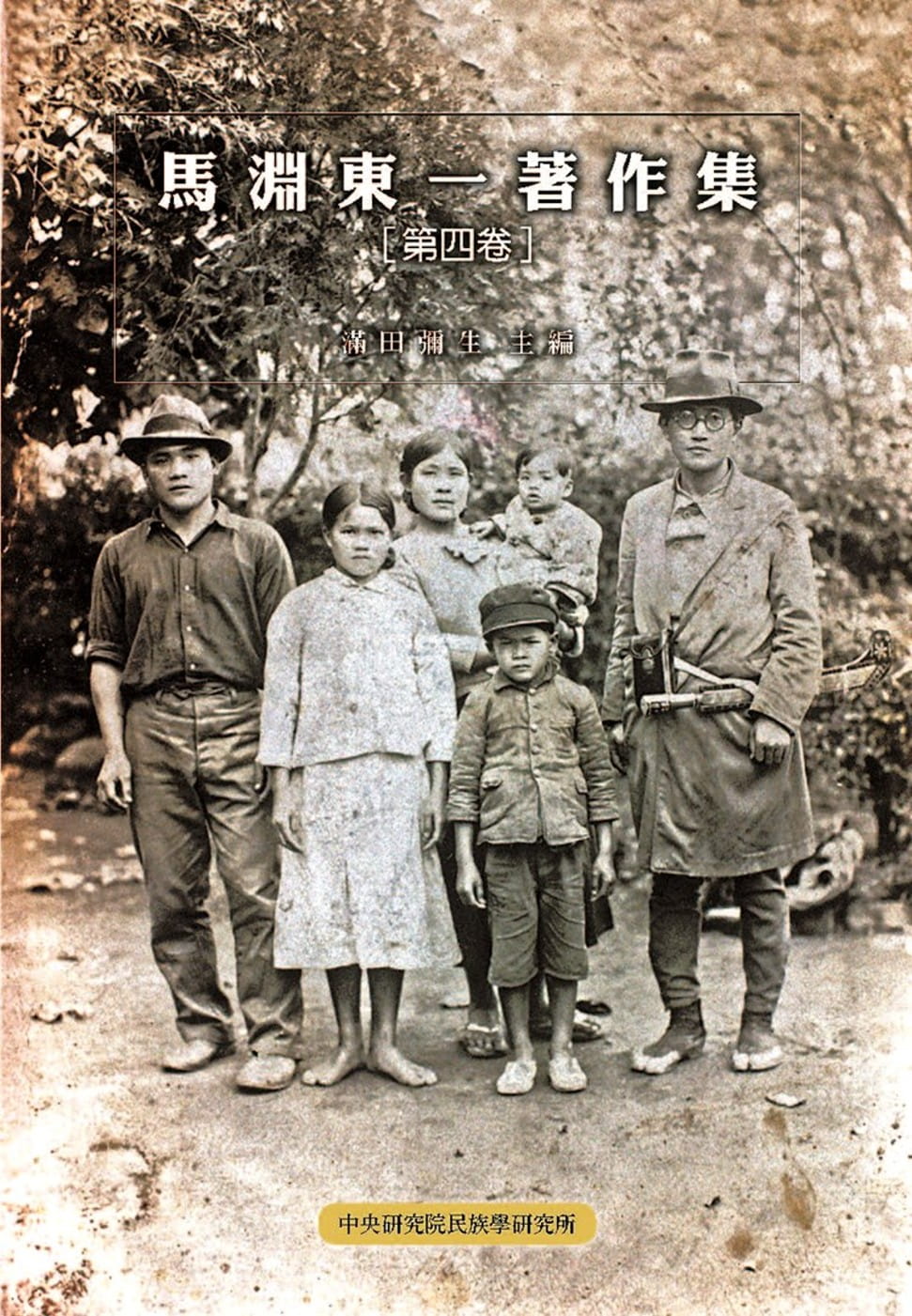

馬淵東一著作集第四卷

標題:

馬淵東一著作集第四卷

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

作者:

滿田彌生 主編

內容簡介:

時值人類學家馬淵東一110歲冥誕之際,《馬淵東一著作集》中文版第四卷的出版,可說別具意義。1974 年《馬淵東一著作集》三卷,由東京社會思想社出版發行之後,當時六十五歲的馬淵,仍舊活躍於學界,甚至還取得文部科學省海外學術研究補助前往印尼進行田野調查。出版社為免遺珠之憾,擬就《著作集》三卷之後,馬淵新發表的日、英文論文,再增添一卷(原書稱「補卷」)。豈料,卻與前三卷相隔了十四年,而且是在馬淵過世的1988年才完成出版。

本書分為三部:第一部是「姊妹神研究之回顧與展望」,第二部是「南島的世界觀」,最後第三部是關於「書・人・事」。第一部的「姊妹神」(Onari-gami),乃是指女性具保護其兄弟力量的信仰,主要見於沖繩及其周邊離島區域;此亦是馬淵於戰後1960∼1980年代的研究重點,可說是他著名的研究之一。第二、三部,有數篇西方書籍的介紹,尤其是第二部的《慣習土地法與國有地擬制》及《妖術》介紹得相當詳細。這些介紹凸顯馬淵對於將海外研究引進日本人類學界之貢獻。第三部,有數篇是追悼日本人類學界前輩的文章。可見,馬淵在學術界寬廣的人脈,以及對部分學者的治學風範的感佩。最後,此中文版出版之際,增補了兩篇馬淵生前未發表的文章,即〈分灶:阿美族氏族的初步研究〉及〈高砂族的冠婚喪祭〉。藉此可瞭解馬淵早期在臺灣踏查的開始及其後發展的連續性。

馬淵東一的人格和研究風格,如日本學者松澤員子所言,他是個天生的田野工作者擁有卓越的田野調查能力,也有廣泛的學術成就。更重要的是,他還有培養年輕後輩的人類學者胸懷。目前在臺灣或日本,知曉馬淵東一生前種種的人已經非常稀少。不過,他的研究論文依然是臺灣原住民族相關研究必讀的古典之作。希望此著作集的出版,讓世人更瞭解其研究及治學態度。

系統號:

P-015194

莎戲曲與跨文化劇場

標題:

莎戲曲與跨文化劇場

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:臺灣師大出版社

作者:

陳芳 著

內容簡介:

本書從文化、劇種、情節、語言、程式等不同層面,聚焦論述「莎戲曲」(從莎士比亞戲劇改編而成﹝由真人扮演﹞的中國傳統戲曲)如何成為「莎戲曲」。採用Dennis Kennedy, Linda Hutcheon等學者的理論,視改編為一獨立個體,釐清「貼近原著精義」、戲曲主體性、標的文化底蘊等定義,具體說明「莎戲曲」的美學價值與文化意義。目的不僅是提供「忠於原著」之外的另一種觀照視角,更希望破除「忠於原著」的學界迷思。討論個案包括《威尼斯商人》、《哈姆雷》、《暴風雨》、《馬克白》、《馴悍記》、《李爾王》、《羅密歐與朱麗葉》、《無事生非》等所衍異的「莎戲曲」,涉及劇種則有崑劇、京劇、豫劇、越劇、粵劇、黃梅戲、歌仔戲等。作者融入劇場實務經驗,提出精闢見解,嘗試建構以「改編主體性」為基礎的跨文化演釋理念。

作者簡介

陳芳,現任國立臺灣師範大學國文學系暨研究所教授、臺灣莎士比亞學會理事長、臺北藝大《戲劇學刊》編委。曾任中華戲劇學會理事長、美國史丹福大學(Stanford University)訪問學者。曾獲中山學術著作獎、大陸工作委員會中華發展基金管理委員會學術著作獎助、科技部(國科會)學術著作獎助多次,並獲選為斐陶斐榮譽學會(The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society)會員。編、著專書有《抒情‧表演‧跨文化:當代莎戲曲研究》、《崑劇的表演與傳承》、《花部與雅部》等十餘部,以及多篇學術論文,散見於臺、港、大陸等地知名學術期刊。另與彭鏡禧教授合著「莎戲曲」劇本《約/束》(改編自The Merchant of Venice)、《量.度》(改編自Measure for Measure)、《背叛》(源自Cardenio)、《天問》(改編自King Lear)、《可待》(源自As You Like It);《背叛》榮獲第26屆傳藝金曲獎最佳年度演出獎、最佳傳統表演藝術影音出版獎。

系統號:

P-015196

再現、傳承與超越:五四運動一百年:2019海峽兩岸暨香港人文社會科學論壇

論戰後臺灣佛教

標題:

論戰後臺灣佛教

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:博揚文化

作者:

侯坤宏 著

內容簡介:

第一部:通觀與前奏

第一章 「大歷史」視域下的臺灣佛教─「日本化」→「中國化」→「國際化」

第二章 轉折年代──1945 至1949 年前後的臺灣佛教

第二部:從四個層面論

第三章 互動與互惠(1945-2011):戰後臺灣佛教與政治間的複雜糾葛

第四章 捍衛佛教信仰主體性的應有尊嚴:戰後臺灣佛教六十年來護法運動的再檢討

第五章 新話語詮釋霸權下的臺灣佛教多途傳譯模式

第六章 相關資金來源透視:戰後臺灣佛教寺院經濟的募集資源及其變革與發展

第三部:由兩個議題立論

第七章 「人間佛教」的發展

第八章 戰後臺灣佛教正義議題之回顧

第四部:臺灣佛教人物

第九章 我所理解的慈航法師

第十章 戰後臺灣佛教史上的煮雲法師

第十一章 當代最具有創見的佛教思想家──釋印順

第十二章 我所認識的昭慧法師

第十三章 江燦騰的批判性臺灣佛教史研究

第五部:臺海兩岸佛教關係

第十四章 從敵對到和解?──探討臺海兩岸佛教關係(1949–2019)

第十五章 中國大陸2016 年「批印事件」評議

結論

系統號:

P-015208

異國事物的轉譯:近代上海的跑馬、跑狗與回力球賽

標題:

異國事物的轉譯:近代上海的跑馬、跑狗與回力球賽

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

張寧 著

內容簡介:

為了探究文化移轉時可能發生的諸多現象以及其背後的歷史動力,本書以「異國事物的 轉譯」為題進行探討,且另闢蹊徑將考察重心由文化的複製與移植,移至其間「看似相 同、實則有異」的曖昧轉變,希望藉由近代中國的案例,探索文化與文化互動時的若干 原則。 全書主要以當時日正當中的大英帝國與力圖振作的中國為載體,以中西往來頻繁的上海 為地理空間,藉檢視具有豐富文化意涵的跑馬、跑狗、回力球等三項西式運動,來分析 文化移轉過程中所產生的變化。 本書特色在於將過去「次殖民地」的說法去政治化,正面檢視上海殖民社會的特性。藉 著將大英帝國具體化,書中深入論述運動與殖民之間的複雜關係;而讀者也會發現,跑 馬、跑狗、回力球賽這些賭博性質濃厚的「異國事物」進入中國後,不僅出現顧此失 彼、甚至暗渡陳倉的情況,其原有的運動意義也無可避免地被重新解釋。

系統號:

P-015241

經典名作鑑賞:蘭陵笑笑生與《金瓶梅》

標題:

經典名作鑑賞:蘭陵笑笑生與《金瓶梅》

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:五南圖書公司

作者:

胡衍南 著

內容簡介:

《金瓶梅》自明代萬曆年間問世至今,一直沒有擺脫「誨淫」惡名,也始終不能真正自由地傳播、講授、討論。然而在學術上,無論從文學史角度或小說藝術的角度,它又早已坐實其經典地位。因此,《金瓶梅》在一般輿論及學術視野上的認知悖反,乃本書意欲解答之百年矛盾。

本書是奠基於既有學術研究成果的國學普及讀物,以深入淺出的方式,從《金瓶梅》身世問題(成書與作者)入手,進而析論它在文學史上的重大意義,接著分別就其最具成就之世情筆法、人物刻畫、思想寓意展開介紹。最後一章《金瓶梅》點讀,則為讀者提供了快速掌握小說脈絡的捷徑。

系統號:

P-015243

新編基督教在華傳教史

標題:

新編基督教在華傳教史

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:橄欖文化

作者:

裴士丹 著,尹文涓 翻譯

內容簡介:

前言

第一章 唐代景教與蒙元時期基督教在華的傳播:635–1368

第二章 近代早期來華的耶穌會及其命運

第三章 基督新教來華、天主教回歸以及中國本土教會的萌芽:1800–1860

第四章 清末基督教在華的擴張和機構建設:1860–1902

第五章 傳教活動的「黃金時代」和「中西新教合作機制」:1902–1927

第六章 中國基督教的多重危機:1927–1950

第七章 基督教與新中國:1950–1966

第八章 從文革結束到21 世紀初的中國教會

附錄 俄羅斯東正教會與在華傳教使團

系統號:

P-015276

中國哲學的當代議題:氣與身體

標題:

中國哲學的當代議題:氣與身體

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:中央研究院中國文哲研究所

作者:

林月惠 主編

內容簡介:

「氣」與「身體」是中國哲學頗受青睞的當代議題之一,本書收入美國、韓國、臺灣、中國大陸等地學者的六篇論文,針對此議題,進行理論探究與論辯。其中,「氣」之論述,以及宋明理學所占篇幅較多,顯示相較於「身體」論述,先於身心分別而無形無相的「氣」之概念是中國哲學(乃至東方哲學)之「謎」(迷)。挑戰「氣」這艱鉅的中國哲學議題,不僅需要極大的思想冒險與勇氣,也需要具備融貫東西哲學的功力,更需要與不同學科進行科際整合或對話。中文學界有關「氣」之論述與理論建構,正在進行中,雖有爭議,也有其需要克服的理論難題,但此一議題也激活當代中國哲學研究的哲學想像。

系統號:

P-015149

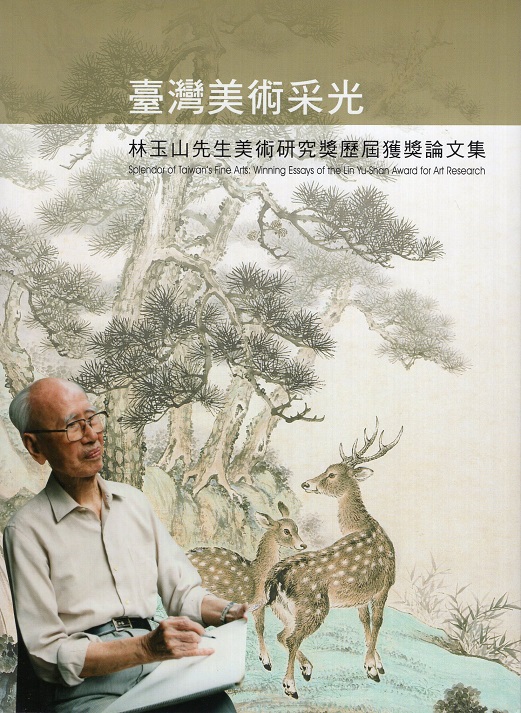

臺灣美術採光ーー林玉山先生美術研究獎獲獎論文集

標題:

臺灣美術採光ーー林玉山先生美術研究獎獲獎論文集

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:國立歷史博物館

作者:

廖新田等 作,郭冠麟 主編

內容簡介:

為紀念林玉山教授(1907-2004)逝世十五週年,國立歷史博物館特別於64週年館慶活動中舉辦《臺灣美術採光:林玉山先生美術研究獎歷屆獲獎論文集》新書發表會,希冀藉由此書向林玉山教授表達最崇高的敬意。

1999年,林玉山教授獲頒第十九屆「行政院文化獎」後,即將獎金併同個人積蓄捐贈新臺幣貳百萬元於國立歷史博物館設置「林玉山先生美術研究獎」,迄今(2019)年已辦理8屆,對提升臺灣美術研究風氣貢獻良多。為感謝林教授當年於設置此研究獎的美意,國立歷史博物館特別集結第一屆至第八屆「林玉山先生美術研究獎」之獲獎論文,成冊出版。此書蒐集6篇本土美術主題之學術論文,全書共計13萬字,圖版約150幀,內容豐富精采,展現國立歷史博物館十餘年來經營「林玉山先生美術研究獎」所累積的豐碩學術成果。

系統號:

P-015160

關山萬里情:王貽蓀、杜潤枰戰時情書與家信(一)、(二)

標題:

關山萬里情:王貽蓀、杜潤枰戰時情書與家信(一)、(二)

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

王貽蓀、杜潤枰 原著

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

八年抗戰時期,國難當頭,許多人秉持著救國第一、兒女私情第二的愛國想法,但廣大單身兒女們,依然對愛情、對婚姻有著無限憧憬。當時大量青年由各地湧入四川、貴州與昆明等大後方,他們脫離原生家庭與故鄉的連結,甚至也與原本的婚約對象分離兩地。加上自由戀愛之風興起,新對象或透過親友介紹,或由工作場合認識覓得,大膽者還會直接登報徵婚,期望能覓得如意的人生伴侶。

本書收錄江蘇省江陰縣祝塘鎮王、杜兩個家族成員抗戰期間來往的書信,其中大半是王貽蓀與杜潤枰兩人的情書。當時王貽蓀住重慶,杜潤枰住貴陽,兩人雖是同鄉,卻素不相識,直到1944年始由杜潤枰之兄牽線,藉由通信認識,進而滋生愛苗,至1945年抗戰勝利後的中秋節正式結婚。算算兩人由相識到結婚的二十個月中,實際會面相處僅有一週,其餘時間都是透過魚雁往返發展感情。信中不乏令人臉紅的熱情詞語,烈火般的情感,今日讀來仍熾熱地燃燒。戰火中數百封情書與家信,熊熊的戀情與真摯的家庭關愛,躍然紙上,道盡了離亂中人生的至性、至情。也讓我們多少看清了一點隱藏在兵燹後方,那模糊而巨大的「民眾」圖像。

系統號:

P-015228

近代中日關係史料彙編:九一八事變的發生與中國的反應、九一八事變後日本對華的破壞與侵逼

標題:

近代中日關係史料彙編:九一八事變的發生與中國的反應、九一八事變後日本對華的破壞與侵逼

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

民國歷史文化學社編輯部 編著

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

侵略滿蒙,進而兼併中國,是日本大陸政策的目標,甲午戰爭、日俄戰爭均是向外擴張的北進政策,1931年的瀋陽事變是日本北進的高峰,更是二次大戰前奏。當時政府為應付嚴重變局,特在中央政治會議內成立「特種外交委員會」,自1931年9月至12月,共召開五十九次會議,《九一八事變的發生與中國的反應》收錄了這一重要會議的會議紀錄。

九一八事變之後,日本侵華腳步未曾停止,所謂「得寸進尺」差可形容,《九一八事變後日本對華的破壞與侵逼》所輯資料,重在日軍繼續挑釁(1932-1933)、日軍暴行與中國損失(1931-1933)、日本在東北破壞中國行政權完整(1932)。本系列蒐羅各方資料,亦對照原始檔案,以增加準確性。

系統號:

P-015229

蔣介石軍事作戰檢討(1945-1948)

標題:

蔣介石軍事作戰檢討(1945-1948)

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

民國歷史文化學社編輯部 編著

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

中華民國政府為什麼在1949年「失去大陸」,數百萬國軍為什麼在國共戰爭中遭逢空前未有的慘烈挫敗,是許多人日以繼夜嘗試解答的問題,包括國軍最高統帥蔣介石自己。這部《蔣介石軍事作戰檢討(1945-1948)》的內容,就是蔣介石個人連同若干國軍高層,集眾人智力,對於相關問題的深度反思。

本書能夠提供的,是在各種通案、個案的研究過程中,作為解讀歷史現象的有力參照。而書中對於歷史現象的解讀參照,仍需要研究者另外進行延伸調查,以及批判性的分析,方能得致較適切的理解。只要讀者仔細玩味書中的論點,並參酌其他資料作延伸調查、批判性分析,定可開啟國共內戰史事研究的一扇小窗,更能看清樣貌複雜多變的歷史圖景。

系統號:

P-015230

道法縱橫:歷史與當代地方道教

標題:

道法縱橫:歷史與當代地方道教

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

謝世維、林振源 主編

報導者:

政治大學華人宗教研究中心

內容簡介:

本書涵蓋歷史研究與當代實地調查研究的各種面向,有助於我們在研究過程中,讓歷史研究與當代實地調查研究進行合作,不再侷限於經典,以開敞的視野去觀照道教的多樣性、獨特性。通過歷史文獻與實地調查研究的對照,試圖讓歷史道教與當代地方道教進行綜合性比較研究,分析古典道教自宋元以來與新道法的複合情況,探尋如何形塑近代地方道教。這些研究個案提供一些方位標記,重新考察宋元以來不同區域的道教經歷何種的發展與演變,進而形塑出當代多元豐富的道教傳統。這個嘗試期盼補足傳統道教研究的盲點,進而開拓我們對「道教」的認識。

系統號:

P-015272

讖詩三百首:由讖詩發現台語字音

標題:

讖詩三百首:由讖詩發現台語字音

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:雅書堂

作者:

黃明輝 著

內容簡介:

本書以介紹台語用字和語音為主要目的,特別著重在文讀音和白話音之間的關係,但是對於其他的四難也多少有所涉獵。文讀音的部分,資料容易收集,因為有多種書籍可供參考。白話音則相對比較複雜,由於台語的白話音多年來欠缺整理,又台灣的社會變化迅速,時有新字音產生,再經過口耳相傳,常常造成形音義不符,使得後來者,無法很肯定的知道某字音的書寫、發音、來源是否正確,特別是外來語更是無法理解。

由於讖詩中使用了大量的文讀音,據估計這些作品,可能來自河洛中古音,只是歷經四次的大移民,特別是宋代亡國後,大量中原人士移民閩南,與「古代閩南白話音」相混,形成文白相雜的「當代閩南語」。由於時間的推移,目前在台灣大部分使用台語的人,都以泉州腔、漳州腔為主流音系,並且是文讀音、白話音夾雜使用。

因此本書重點在注釋漢字的文讀音、白話音以及漳洲腔、泉州腔的使用。每個字音後面都有例句詞項,甚至於成語、專有名詞、詩詞及俚諺語陳列,但只有部分有加註羅馬字拼音,因為台語是一種文白漳泉夾雜使用的語言,也許各地呼音略有不同,所以留白,由讀者自行斟酌。同時例句詞項中有很多是華語用詞,基於語言是隨著時間推進,社會變遷而產生許多新名詞,編注者認為彼此應該是可以相容的,而文讀音絕對可以很合理的呼出符合漢字形音義的語音,如此一來,台語的研究才能與時俱進,避免淪為考古學。

系統號:

P-015215

日本江戶時代古學派對朱熹《詩》觀之批評

標題:

日本江戶時代古學派對朱熹《詩》觀之批評

時間:

2019年10月

出版單位:

臺北:中央研究院中國文哲研究所

作者:

張文朝 編著

內容簡介:

第一章 《論語古義》中所見伊藤仁齋之《詩經》觀

第二章 伊藤家學對朱熹《詩經》二〈南〉觀之批評

第三章 古義學派對朱熹淫詩說之批評

第四章 仁井田好古的《詩經》觀及其對朱熹之批評

第五章 《論語徵》中所見荻生徂徠 之《詩經》觀

第六章 太宰春臺的《詩經》觀及其對朱熹之批評

第七章 渡邊蒙庵《詩傳惡石》對朱熹《詩集傳》之批評

第八章 赤松太庾《詩經述.二〈南〉》對朱熹 《詩集傳》之無言批評

第九章 結論

附記 本書所錄論文之始出

系統號:

P-015242

今古一相接:中國文學的記憶與競技

標題:

今古一相接:中國文學的記憶與競技

時間:

2019年9月

出版單位:

臺北:中央研究院中國文哲研究所

作者:

楊玉成、劉苑如 主編

內容簡介:

▶️導論:楊玉成、劉苑如

▶️第一輯 自我記憶的建構

徘徊——陶淵明飲酒二十首的風景與記憶(楊玉成)

隱微記憶——清移民陳曾壽的託喻詞(林立)

追憶真像/相——葉德輝與醜人自敘的文學系譜(劉苑如)

▶️第二輯 記憶框架的移動

歷史的文學轉化——從史傳到《三國演義》中的趙雲(鄺龑子)

技藝、伎藝與記憶——從〈綠珠怨〉談喬知之的詩、名流傳(張俐盈)

▶️第三輯 物質文化的記憶與傳播

從江岸送遠到名蹟貽徽——〈京江送遠圖〉的意義轉向(#曹淑娟)

鑑賞與記憶——唐女郎魚玄機詩的收藏、印刻與復現(#羅珮瑄)

▶️第四章 文化記憶的閱讀與影響

早期中國散文寫作中的記憶與互文性——一個案例研究(韋禮文著,張淳婷、羅珮瑄翻譯)

「亂流趨正絕」與「亂流趨孤嶼」——讀謝靈運〈登江中孤嶼〉一詩(佐竹保子著,陳俐君翻譯)

系統號:

P-015148

東學西漸:北美東亞圖書館1868–2008

標題:

東學西漸:北美東亞圖書館1868–2008

時間:

2019年7月

出版單位:

臺北:Ainosco Press

作者:

周欣平 編著

內容簡介:

第一章 耶魯大學東亞圖書館史

第二章 國會圖書館東亞館藏史:參考書目指南

第三章 東方與東方的相會:哈佛燕京圖書館

第四章 麥嘉締圖書館和賓夕法尼亞大學的東亞文獻收藏

第五章 東西方文明的交匯:加州大學柏克萊分校斯塔東亞圖書館

第六章 加深理解:哥倫比亞大學斯塔東亞圖書館

第七章 秉承康乃爾大學辦學理念的華森東亞文庫

第八章 夏威夷大學中日韓藏書的歷史

第九章 普林斯頓大學東亞圖書館和葛思德文庫

第十章 令人神往的前景:多倫多大學東亞圖書館

第十一章 Berthold Laufer、紐伯瑞圖書館與芝加哥大學東亞圖書館

第十二章 回顧與展望:華盛頓大學東亞圖書館

第十三章 在挑戰中成長:史丹佛大學東亞圖書館

第十四章 加州大學洛杉磯分校東亞圖書館六十年

第十五章 密西根大學亞洲圖書館

第十六章 印第安納大學東亞圖書館

第十七章 明尼蘇達大學東亞圖書館

第十八章 加拿大太平洋地區中心的學術圖書館:英屬哥倫比亞大學亞洲圖書館

第十九章 堪薩斯大學東亞圖書館五十年

第二十章 全球資源共享與資訊服務:匹茲堡大學東亞圖書館

第二十一章 堅守和倡導傳統價值:俄亥俄州立大學的東亞館藏

第二十二章 北卡羅萊納大學教堂山分校的東亞館藏

第二十三章 玉米地中的珍寶:伊利諾大學厄巴那─香檳分校的東亞館藏

第二十四章 杜克大學東亞圖書館:變革的動力

第二十五章 加州大學聖地牙哥分校東亞圖書館的過去、現在和未來

系統號:

P-015187

現代西藏史 1955–1957

標題:

現代西藏史 1955–1957

時間:

2019年10月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

Melvyn C. Goldstein 著,彭雲 翻譯

內容簡介:

本書是梅.戈爾斯坦現代西藏史系列的第三部著作,檢視了1955年到1957年這一關鍵時期的諸多事件。在這段時期中,西藏自治區籌備委員會在拉薩成立,四川省發生了一場波瀾壯闊的藏族起義。藏人反共流亡團體哲堪孜松成為一個重要角色,他們秘密保持着與多方的幕後聯繫,包括印度情報局、達賴喇嘛的大管家、美國,以及臺灣。在西藏,范明主持拉薩的西藏工委事務。他發動了「大發展」,招募數千名漢族幹部到拉薩為民主改革做準備。這一行動被毛澤東果斷制止,中央啓動「大收縮」,把這些人送回內地,在可以預見的未來終止了有關西藏改革的討論。戈爾斯坦利用從未曝光的中國政府文件、已出版與未出版的回憶錄和日記、中國與西藏重要參與者珍貴且深度的訪問(包括達賴喇嘛),提出對當時事件與主要參與者精闢的洞見。戈爾斯坦糾正事實錯誤與誤導的刻板看法,從發掘出的資料所揭示的微妙中藏關係,是此前所不能想像的。

作者簡介

Melvyn C. Goldstein,美國凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)人類學教授與西藏研究中心協同主管,美國國家科學院院士。他著有多部關於西藏的著作,包括《一位藏族革命家:巴塘人平措汪杰的時代和政治生涯》(A Tibetan Revolutionary: The Political Life and Times of Bapa Phüntso Wangye;與道幃喜饒、威廉.司本石初合著),《現代藏文精粹》(Essentials of Modern Literary Tibetan: A Reading Course and Reference Grammar),和《西藏現代史》(A History of Modern Tibet)卷一至四。

系統號:

P-015209

道貫嶺南ーー廣州三元宮志

標題:

道貫嶺南ーー廣州三元宮志

時間:

2019年10月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

黎志添 编著

內容簡介:

《道貫嶺南ーー廣州三元宮志》是廣州三元宮、香港蓬瀛仙館與香港中文大學道教文化研究中心合作的項目,由香港中文大學道教文化研究中心主任黎志添教授編著,並得到廣州三元宮住持潘志賢道長與香港蓬瀛仙館理事長梁德華道長參與策劃。

進行《廣州三元宮志》的編撰與修訂,意義十分重大。廣州三元宮一直未曾撰修宮志,而本志亦是歷來廣東第一部道觀志。三元宮在廣東道觀發展史上有著自己的獨特性─秉承清代全真教龍門派的傳統,堅持為一座清淨修行的道觀。即使面對政治變遷中的諸多困境和波折,三元宮仍然得以保存,並發展成為現今廣州市最重要的宗教聖地之一。

本志共分為14 章,包括廣州歷史地理概況、歷史沿革、宮觀建築、神祇供奉、嗣法傳承、信道文士、科儀文獻、文物、藝文、碑刻、慈惠活動、三元宮與香港蓬瀛仙館、三元宮與港澳臺及海外的往來,及大事活動等,以全面整理和分析關於三元宮的記述,仔細爬梳三元宮從清初直到當代的發展歷程。

道教宮觀是道教信仰與文化的重要載體之一,經常成為地方民眾的信仰中心。作為粵地省會的主山琳宮,三元宮是廣東最為重要的道教叢林宮觀之一;其歷史與文化是道教研究不能忽視的重要對象。作為第一部廣東道觀志,本書能讓讀者全面了解廣州三元宮的歷史文化乃至道教歷史的滄桑變遷。

編者簡介

黎志添教授,畢業於香港中文大學宗教系,獲榮譽文學士及神道學學士,1989年負笈美國芝加哥大學神學院,攻讀道教研究及西方宗教學,獲1990年哲學碩士及1995年哲學博士。現任香港中文大學文化及宗教研究系教授、中文大學中國文化研究所署理所長、道教文化研究中心主任、香港中文大學蔣經國基金會亞太漢學中心主任、《道教研究學報》創刊主編及《中國文化研究所學報》總主編。研究領域包括西方宗教學理論、六朝道教史、天師道經典、道教科儀歷史、清代《道藏輯要》、廣東地方道教史。專著有《宗教研究與詮釋學》(2003)、《廣東地方道教研究─道觀、道士及科儀》(2007)、《修心煉性──〈呂祖疏解無上玄功靈妙真經〉白話註譯》(2017)、《了解道教》(2017);合著有《廣州府道教廟宇碑刻集釋》兩冊(2014)、《香港道教:歷史源流及其現代轉型》(2010)、《香港道堂科儀歷史與傳承》(2007);編著有《道教圖像、考古與儀式:宋代道教的演變與特色》(2016)、《十九世紀以來中國地方道教的變遷》(2014)、《華人學術處境中的宗教研究─本土方法的探索》(2012)、《宗教的衝突與和平》(2007)、《香港及華南道教研究》(2005)、《道教研究與中國宗教文化》(2003)、《道教與民間宗教研究論集》(1999)等。

系統號:

P-015210

中國和日本:1500年的交流史

標題:

中國和日本:1500年的交流史

時間:

2019年11月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

Ezra F. Vogel 著,毛升 翻譯

內容簡介:

第1章 日本學習中國,600–838

第2章 未帶來文明轉型的中日貿易,838–1862

第3章 應對西方挑戰與重建中日關係,1839–1882

第4章 爭奪朝鮮與甲午戰爭,1882–1895

第5章 中國學習日本,1895–1937

第6章 殖民台灣與滿洲,1895–1945

第7章 政治失序與走向戰爭,1911–1937

第8章 中日戰爭,1937–1945

第9章 日本帝國的崩潰與冷戰,1945–1972

第10章 合作與援助,1972–1992

第11章 中日關係的惡化,1992–2018

第12章 面向新時代

系統號:

P-015211

中國美術全史第一巻:先史・殷・周・秦・漢

標題:

中國美術全史第一巻:先史・殷・周・秦・漢

時間:

2020年1月

出版單位:

東京:東京大學出版會

作者:

李松 著,古田真一 翻譯

內容簡介:

総論

第一章 新石器時代の陶器・玉石器・岩畫

第1節 仰韶文化の彩陶

第2節 大汶口・龍山文化の土器

第3節 陶塑と石彫

第4節 良渚文化の玉器

第5節 岩畫・地畫・蚌塑

第二章 夏・殷・周の青銅器

第1節 中國青銅器の特徴とその発展

第2節 青銅器の種類と文様

第3節 青銅器の造形

第三章 殷・周時代の彫刻と絵畫

第1節 広漢三星堆青銅人像

第2節 青銅器における人物と動物の彫刻

第3節 青銅鳥獣尊

第4節 玉石・牙骨・漆木彫刻

第四章 戦國から漢代の絵畫・染織・書

第1節 青銅器の銘刻図畫

第2節 帛畫と染織

第3節 漆畫

第4節 宮殿・墓室壁畫

第5節 書

第五章 秦・漢時代の建築と彫刻

第1節 秦・漢時代の建築

第2節 秦・漢時代の彫刻

第3節 古滇族と北方遊牧民族の美術

系統號:

P-015159

日本の中国占領統治と宗教政策:日中キリスト者の協力と抵抗

六朝文化と日本:謝霊運という視座から

標題:

六朝文化と日本:謝霊運という視座から

時間:

2019年12月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

蔣義喬 編著

內容簡介:

序言 蔣義喬

Ⅰ 研究方法・文獻

謝霊運をどう読むか―中國中世文學研究に対する一つの批判的考察(林暁光)

謝霊運作品の編年と注釈について(呉冠文,訳・黃昱)

Ⅱ 思想・宗教―背景としての六朝文化

[コラム]謝霊運と南朝仏教(船山徹)

洞天思想と謝霊運(土屋昌明)

謝霊運「発帰瀬三瀑布望両渓」詩における「同枝條」について(李靜,訳・黃昱)

Ⅲ 自然・山水・隠逸―古代日本の受容

日本の律令官人たちは自然を発見したか(高松壽夫)

古代日本の吏隠と謝霊運(山田尚子)

平安初期君臣唱和詩群における「山水」表現と謝霊運(蔣義喬)

Ⅳ 場・美意識との関わり

平安朝詩文における謝霊運の受容(後藤昭雄)

平安時代の詩宴に果たした謝霊運の役割(佐藤道生)

Ⅴ 説話・注釈

慧遠・謝霊運の位置付け― 源隆國『安養集』の戦略をめぐって(荒木浩)

[コラム]日本における謝霊運「述祖徳詩」の受容についての覚え書き(黃昱)

『蒙求』「霊運曲笠」をめぐって―日本中近世の抄物、注釈を通してみる謝霊運故事の展開とその意義(河野貴美子)

Ⅵ 禪林における展開

日本中世禪林における謝霊運受容(堀川貴司)

山居詩の源を辿る―貫休と絶海中津の謝霊運受容を中心に(高兵兵)

五山の中の「登池上樓」詩―「春草」か、「芳草」か(岩山泰三)

Ⅶ 近世・近代における展開

俳諧における「謝霊運」(深沢眞二・深沢了子)

江戸前期文壇の謝霊運受容―林羅山と石川丈山を中心に(陳可冉)

[コラム]謝霊運「東陽渓中贈答」と近世・近代日本の漢詩人(合山林太郎)

系統號:

P-015164

満洲国のラジオ放送

続 中國艶書大全

「大東亜」を建設する:帝國日本の技術とイデオロギー

標題:

「大東亜」を建設する:帝國日本の技術とイデオロギー

時間:

2019年12月

出版單位:

京都:人文書院

作者:

Aaron Stephen Moore 著,塚原東吾 翻譯

內容簡介:

戦時下において「技術」に希望を託し、合理的な統治と動員體制を築こうとした革新官僚と技術者たちがいた。帝國日本にとって「技術」とは何だったのか。「大東亜」建設の実相に、新たな視角から迫る力作。

アジア・太平洋戦爭期、帝國日本の戦時動員のため「技術」という言葉が広範に使用されていた。それは単に科學技術だけではなく、社會全體の統治にもかかわるイデオロギーであった。狂信的な言説が吹き荒れたと思われる時代は、実は科學的・技術的な言説が力を持った時代でもあったのだ。本書では、革新官僚と技術者たちの動向を中心に、満州と中國における巨大建設プロジェクトを詳細に分析しつつ、戦後までをも貫く「技術」言説を思想史的に描き出す。新たな視角から帝國日本の核心に迫る、急逝した気鋭のアメリカ人研究者の遺作となった畫期的研究。

系統號:

P-015204

中國統治のジレンマ:中央・地方関係の変容と未完の再集権

標題:

中國統治のジレンマ:中央・地方関係の変容と未完の再集権

時間:

2019年12月

出版單位:

東京:慶應義塾大学出版会

作者:

磯部靖 著

內容簡介:

序章 中央・地方関係をめぐる議論とその課題

第一節 改革・開放期以降の中央・地方関係をめぐる議論/第二節 本書の問題意識と構

成

第一部 再集権に関する議論についての検證

第一章 組織・人事面における再集権の実態

はじめに/第一節 組織面における再集権の試み/第二節 省指導部への人事権行使に

よる統制強化の試み/第三節 組織・人事面における再集権の限界/おわりに

第二章 財政面における再集権の実態

はじめに/第一節 分稅制の導入過程/第二節 分稅制施行後の諸問題/おわりに

第三章 未完の再集権

はじめに/第一節 再集権にもかかわらず顕在化した諸問題/第二節 分稅制導入と「予

算外資金」問題/第三節 財政再配分と農民負擔軽減の試み/おわりに

第二部 再集権の諸問題と「再分権」の推進

第四章 再集権の矛盾

はじめに/第一節 農民負擔問題と農村稅費改革/第二節 不動產バブル問題

第三節 地方債務問題/おわりに

第五章 再集権の限界

はじめに/第一節 中央から地方への財政移転強化の試み/第二節 財政移転の試みと

その限界/第三節 地方內における財政移転の試みとその限界/おわりに

第六章 「再分権」の推進とその意義

はじめに/第一節 「再分権」の推進/第二節 広東省內における行政権限下放

第三節 「再分権」推進の意義/おわりに

終章 中央・地方関係研究における「ゼロサム論」の終焉

第一節 中央・地方関係をめぐる従來の議論と「ゼロサム論」の終焉/

第二節 新たな包括的分析モデルの提起/第三節 中央・地方関係についての今後の研究

課題と展望

系統號:

P-015207

現代中国経済入門:人口ボーナスから改革ボーナスへ

中国古代の法・政・俗

標題:

中国古代の法・政・俗

時間:

2019年12月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

工藤元男先生退休記念論集編集委員会 編著

內容簡介:

第一篇 先秦時代篇

禹が運んだ道(工藤元男)

春秋戦国時代の墓制の一考察――金藤村二五一号墓を例として(小澤正人)

『交州外域記』に記される安陽王の事跡について(盧丁,森和 訳)

春秋楚の婚姻記事における婚姻規範と女性(平林美理)

『左伝』における礼による予言劉胤汝

清華簡「湯在啻門」に見える「五」の観念について(曹峰,小林文治 訳)

第二篇 秦漢時代篇

秦における盗賊捕縛と民の臨時徴発(小林文治)

『里耶秦簡〔貳〕』九―四五〇号に見る稟食制度(陳 偉,川村潮 訳)

前漢楚王国の虚像と実像――『史記』楚元王世家と『漢書』楚元王伝の比較を通じて(楯身智志)

馬王堆漢墓帛書『刑徳』篇の刑徳小遊と上朔(小倉聖)

『史記』日者列伝の亡佚と補作について(森和)

後漢における郎官の再編(渡邉将智)

第三篇 魏晉以後篇

『隷続』魏三体石経左伝遺字考(廣瀬薫雄)

三国呉の孫権による南方政策の展開(伊藤光成)

孫呉政権下の嶺南情勢に関する一考察――「ポスト士燮」なき嶺南情勢と趙嫗の扱いを中心に(川手翔生)

魏晉南朝における死体への制裁と「故事」(水間大輔)

南朝劉宋時代における鋳銭とその背景(柿沼陽平)

土司統治の変遷から見る高坡苗族の伝統文化――中曹長官司長官謝氏を中心に(張勝蘭)

系統號:

P-015248

朱熹の思想体系

訳注 荊楚歳時記

標題:

訳注 荊楚歳時記

時間:

2019年12月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

中村裕一 著

內容簡介:

〇『荆楚歳時記』の記事は、陳継儒(1558~1639)の「宝顔堂秘笈広集」本に従う。

〇『荆楚歳時記』の記事は約五〇条から構成されるがこのうちで一記事を二記事に分割した記事もある。

〇 最初に『荆楚歳時記』の原文を示し、次に読み下し文を示し、次に注記を掲げる。

〇 各記事は、読み下し文と語彙の注解からなり、記事の内容や成立する背景を述べる箇所はない。それゆえに、「附節」の項を加え、記事の背景を理解しやすいように配慮した。既刊の『中国古代の年中行事』の当該箇所と併読してもらえれば、各行事の由来や後世の展開がよく理解できると考えた。

系統號:

P-015250

中国社会の法社会学

標題:

中国社会の法社会学

時間:

2019年12月

出版單位:

東京:明石書店

作者:

高橋孝治 著

內容簡介:

第1部 中国における諸問題の法的構成

第1章 中国における外国人の教育を受ける権利――日中の公開教育に着眼して

第2章 中国で日本企業が経験した製造物責任法に関する理不尽な裁判

第3章 中国の少数民族刑事政策「両少一寛」の運用と効果に関する考察

第4章 中国における人権問題の2015年頃の動向――刑事拘束に着眼して

第5章 中国にとって租税とは何か――乱収費問題を素材として

第2部 中国における人間の行動の形成と法

第6章 中国における郵便事故――郵便関連法規の日中比較論

第7章 中国における信号無視――日中の道路の法社会学

第3部 ルポルタージュの中の中国と法

第8章 中国における劇場的法システムという試論――加藤隆則著『中国社会の見えない掟』に描かれた張暁麗事件を素材にして

第9章 女性差別問題に見る中国の選択性執法――福島香織著『潜入ルポ 中国の女』に描かれたエイズ村のインタビューを素材にして

系統號:

P-015253

図書館のための和漢古書目録法入門

標題:

図書館のための和漢古書目録法入門

時間:

2019年11月

出版單位:

東京:樹村房

作者:

伊藤洪二 著

內容簡介:

第1章 「和装」「和本」「和書」

第2章 タイトルと情報源

第3章 書誌的巻数と巻冊次

第4章 責任表示

第5章 出版事項(1)――情報源と刊・印・修・覆

第6章 出版事項(2)――出版地・出版者・出版年

第7章 出版事項(附)――書写資料とさまざまな「刊本」

第8章 装丁と丁数・大きさ

第9章 保管容器と形態注記

第10章 アイテムレベルの注記

第11章 四部分類とシリーズ

第12章 特殊な資料

第13章 和漢古書の書誌作成単位

第14章 和漢古書目録作成における漢字入力

系統號:

P-015155

東西學術研究と文化交渉:石濱純太郎沒後50年記念國際シンポジウム論文集

標題:

東西學術研究と文化交渉:石濱純太郎沒後50年記念國際シンポジウム論文集

時間:

2019年11月

出版單位:

大阪:関西大學出版部

作者:

吾妻重二 編著

內容簡介:

父の思い出(石濱俊造)

石濱純太郎先生年譜略 補訂版(吾妻重二)

石濱純太郎とアジア學I

石濱純太郎の修行時代-新資料を中心に(吾妻重二)

アレクセーエフの石濱純太郎宛書簡(高田時雄)

石濱純太郎とニコライ・ネフスキーの西夏仏教研究について

(キリル・ソローニン/ジェレミー・ウッド 訳)

石濱純太郎の東方學研究(劉進寶/畑野吉則 訳)

石濱純太郎と関西大學吉田文庫(池尻陽子)

石濱純太郎とアジア學 II

石濱純太郎のめざした「東洋學」、その學術活動と収集書-モンゴル學との接點を中心に-(中見立夫)

石濱純太郎とロシアの東洋學者との日ロ文化交渉-ネフスキーを中心に-(生田美智子)

內藤湖南との交流に見る石濱純太郎(玄幸子)

石濱純太郎と十五年戦爭-戦時下の泊園學の一側面-(橫山俊一郎)

石濱純太郎と大阪の學知・文芸

石濱純太郎・石濱恆夫と懐徳堂(湯淺邦弘)

石濱純太郎は、いつ內藤湖南に出會ったのか?-新出資料『景社紀事』の紹介を兼ねて-(堤一昭)

富永仲基顕彰に関する石濱純太郎の功績-『楽津孝』発見の意義に觸れて-(陶徳民)

小出楢重《パリ・ソンムラールの宿にて》と石濱純太郎(中谷伸夫)

石濱純太郎と文學者-息子石濱恆夫をめぐる文學者たち-(増田周子)

石濱純太郎の日記と學問-大正二年から昭和二年にかけて-(大原良通)

石濱家のルーツをめぐって

近世末期の淡路における儒學者の系譜-石濱家の學問的環境を探る-(太田剛)

二つの石濱家に見る幕末から大正期の淡路の先進性について(石濱裕美子)

系統號:

P-015168

柄谷行人と韓國文學

標題:

柄谷行人と韓國文學

時間:

2019年11月

出版單位:

東京:インスクリプト

作者:

ジョ・ヨンイル 著,高井修 翻譯

內容簡介:

序文

第一章 文學の終焉と若干の躊躇い

一 文芸創作科の躍進と文學をやめた者たち

二 近代文學の起源と近代文學以後の文學

三 批評の躊躇い─予感することと宣言すること

四 近代批評の特質とその存在様式

五 制度と批評─批評家の必須條件

六 反覆としての文學─純粋批評の誕生

第二章 「文學の終焉」をいかにして耐えるか

一 危機か、それともチャンスか

二 韓國文學の生存法

三 村上春樹という問題

四 批評という両刃の刀

第三章 批評の運命─柄谷行人と黃鍾淵

一 「柄谷行人」という亡霊

二 近代文學以後の文學

三 芸術の終焉または芸術の解放

四 「文學の終焉」と「芸術の終焉」

五 動物化する人間─コジェーヴの「終焉論」分析

六 批評の終焉または批評の転回

七 賭けとしての批評とその運命

第四章 批評の老年─柄谷行人と白楽晴

一 終焉か、価値=甲斐か

二 柄谷行人と韓國文學との出會い

三 「終焉」を前にして─白楽晴と黃鍾淵

四 批評の出會い─『文學と知性』から『創作と批評』へ

五 韓國文學と日本文學の出會い─金炳翼の観點から

六 批評の衝突A─「文學」をめぐって

七 批評の衝突B─「民族(nation)」をめぐって

八 批評の終焉─文學の敵となった文學

九 揺れる文壇體制─創批スーパースターズ 最後のファンクラブ

第五章 「語り」対「批評」─柄谷行人と黃晳暎

一 黃晳暎に対する禮儀─『パリデギ─脫北少女の物語』の內と外

二 韓國文學のルネッサンス─黃晳暎と村上春樹

三 韓國代表という栄光─黃晳暎とシム・ヒョンネ

四 ねじを巻く風景─『沈清』の場合

五 楽しいインタビューと最低限の尊重─小説家対批評家

六 小説から寓話へ─巫堂と探偵

七 経験と判斷─「近代文學の終焉」という陰謀

八 黃晳暎と日本という國

九 わたしが張本人だ─黃晳暎対T・K生

一〇 語りを越えて─大江健三郎をめぐって

一一 「長雨」をめぐって─尹興吉と中上健次

一二 根底という幻想─尹興吉と黃晳暎

一三 間違った出會い─黃晳暎と中上健次

一四 語りから批評へ─黃晳暎と柄谷行人

系統號:

P-015202

中國遊記選:中國文人の浪漫紀行

香港カトリック教會堂の建設:信徒による建設活動の意味

標題:

香港カトリック教會堂の建設:信徒による建設活動の意味

時間:

2019年10月

出版單位:

福岡:九州大學出版會

作者:

福島綾子 著

內容簡介:

序章 信徒の信仰と教會堂建設活動

第1章 信徒論

第2章 香港カトリック教會堂

第3章 1841~1944年 宣教初期における聖職者主體の教會堂建設

第4章 1945~1960年代 學校と一體的な教會堂の大量建設,設計者としての信徒

第5章 1970年代~1981年 香港人建設専門家信徒の成熟

第6章 1982~1989年 香港返還決定が促進した教會堂新築事業と信徒參畫

第7章 1989~1996年 教會営繕の組織化,「教區建築および発展委員會」設立

第8章 1997~2005年 都市再開発型教會堂の建設

第9章 2006~2018年 信徒霊性運動としての教會堂営繕

終章 香港の信徒による教會堂営繕の意味

系統號:

P-015167

書と畫を論じる

標題:

書と畫を論じる

時間:

2019年10月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

松村茂樹 著

內容簡介:

はじめに

Ⅰ 王羲之書法とは何か?

漢字のはじまりと正鋒/太宗と王羲之書法/書論に見る「十七帖」/帖學派の書法

Ⅱ 文人の思い入れ

清代條幅の款書を読む/何紹基の隷書―その飄逸さの本質/ 今井凌雪先生蔵 呉昌碩「臨石鼓文・水墨花卉 六曲一雙屏風」

Ⅲ 中國文人畫を読む

呉昌碩「大壽桃図」/溥儒「人馬図」/王一亭「自畫像」/趙之謙「鍾馗像」/黃賓虹「雲壑奔泉図」/任伯年「隔簾仕女図」

Ⅳ 日本における受容

中林梧竹の臨書論/呉昌碩が日本にもたらしたもの―河井荃廬・長尾雨山を介しての伝播/

書畫文墨趣味のネットワーク

あとがき/初出一覧

系統號:

P-015201

いま、なぜ魯迅か

現代中國と少數民族文學

Behold the Buddha: Religious Meanings of Japanese Buddhist Icons

標題:

Behold the Buddha: Religious Meanings of Japanese Buddhist Icons

時間:

March, 2020

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

James C. Dobbins

內容簡介:

Images of the Buddha are everywhere—not just in temples but also in museums and homes and online—but what these images mean largely depends on the background and circumstance of those viewing them. In Behold the Buddha, James Dobbins invites readers to imagine how premodern Japanese Buddhists understood and experienced icons in temple settings long before the advent of museums and the internet. Although widely portrayed in the last century as visual emblems of great religious truths or as exquisite works of Asian art, Buddhist images were traditionally treated as the very embodiment of the Buddha, his palpable presence among people. Hence, Buddhists approached them as living entities in their own right—that is, as awakened icons with whom they could interact religiously.

Dobbins begins by reflecting on art museums, where many non-Buddhists first encounter images of the Buddha, before outlining the complex Western response to them in previous centuries. He next elucidates images as visual representations of the story of the Buddha’s life followed by an overview of the physical attributes and symbolic gestures found in Buddhist iconography. A variety of buddhas, bodhisattvas, and other divinities commonly depicted in Japanese Buddhism is introduced, and their “living” quality discussed in the context of traditional temples and Buddhist rituals. Finally, other religious objects in Japanese Buddhism—relics, scriptures, inscriptions, portraits of masters, and sacred sites—are explained using the Buddhist icon as a model. Dobbins concludes by contemplating art museums further as potential sites for discerning the religious character of Buddhist images.

Those interested in Buddhism generally who would like to learn more about its rich iconography—whether encountered in temples or museums—will find much in this concise, well-illustrated volume to help them “behold the Buddha.”

系統號:

P-015156

Ming China and its Allies: Imperial Rule in Eurasia

標題:

Ming China and its Allies: Imperial Rule in Eurasia

時間:

January, 2020

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

David M. Robinson

內容簡介:

Introduction

1. Zhu Di's march to power in a Chinggisid world

2. Search for control

3. Mongol nobles at the Ming court

4. Tumu crisis in a Eurasion context: struggle for the Chinggisid mantle

5. Tumu crisis (II) allies and commensurability

Conclusion

系統號:

P-015151

China's Conservative Revolution: The Quest for a New Order, 1927–1949

標題:

China's Conservative Revolution: The Quest for a New Order, 1927–1949

時間:

November, 2019

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

Brian Tsui

內容簡介:

1. Introduction

2. Orthodoxy: purifying the revolution

3. The masses: a youth movement for the conservative revolution

4. State comes first: wartime spiritual revolution

5. Convergence: liberal sentimentalities and the conservative revolution

6. World revolution: China, Pan-Asianism and India.

系統號:

P-015152

Making Borders in Modern East Asia: The Tumen River Demarcation, 1881–1919

標題:

Making Borders in Modern East Asia: The Tumen River Demarcation, 1881–1919

時間:

November, 2019

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

Nianshen Song

內容簡介:

List of figures and tables

Abbreviation of some sources, measures

Acknowledgements

A note on romanization

Introduction: a lost stele and a multivocal river

1. Crossing the boundary: socioecology of the Tumen River region

2. Dynastic geography: demarcation as rhetoric

3. Making 'Kando': the mobility of a cross-border society

4. Taming the frontier: statecraft and international law

5. Boundary redefined: a multilayered competition

6. People redefined: identity politics in Yanbian

Conclusion: our land, our people

Epilogue: Tumen River, the film

Selected bibliography

Index.

系統號:

P-015153

In the Shadow of the Mongol Empire: Ming China and Eurasia

標題:

In the Shadow of the Mongol Empire: Ming China and Eurasia

時間:

November, 2019

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

David M. Robinson

內容簡介:

Introduction

Part I. The Wider Historical Context:

1. Eurasia in Empire's wake

2. Daidu's fall

3. Changing fortunes

4. Black city

Part II. Chinggisid Narrative at Home:

5. Telling stories and selling rulership

6. A precarious tale

Part III. A Hard Crowd:

7. Letters to the Great Khan

8. South of the clouds

9. Chinggisid fold

Part IV. East Asia:

10. Eastern neighbours

Conclusion.

系統號:

P-015154

Herbs and Roots: A History of Chinese Doctors in the American Medical Marketplace

標題:

Herbs and Roots: A History of Chinese Doctors in the American Medical Marketplace

時間:

November, 2019

出版單位:

New Haven: Yale University Press

作者:

Tamara Venit Shelton

內容簡介:

Chinese medicine has a long history in the United States, with written records dating back to the American colonial period. In this intricately crafted history, Tamara Venit Shelton chronicles the dynamic systems of knowledge, therapies, and materia medica crossing between China and the United States from the eighteenth century to the present. Chinese medicine, she argues, has played an important and often unacknowledged role in both facilitating and undermining the consolidation of medical authority among formally trained biomedical scientists in the United States.

Practitioners of Chinese medicine, as racial embodiments of “irregular” medicine, became useful foils for Western physicians struggling to assert their superiority of practice. At the same time, Chinese doctors often embraced and successfully employed Orientalist stereotypes to sell their services to non-Chinese patients skeptical of modern biomedicine. What results is a story of racial constructions, immigration politics, cross-cultural medical history, and the lived experiences of Asian Americans in American history.

Author Bio

Tamara Venit Shelton is associate professor of history at Claremont McKenna College and author of Herbs and Roots: A History of Chinese Doctors in the American Medical Marketplace and A Squatter’s Republic: Land and the Politics of Monopoly in California, 1850–1900.

系統號:

P-015161

Urban Hunters: Dealing and Dreaming in Times of Transition

標題:

Urban Hunters: Dealing and Dreaming in Times of Transition

時間:

November, 2019

出版單位:

New Haven: Yale University Press

作者:

Lars Hojer & Morten Axel Pedersen

內容簡介:

Urban Hunters is an ethnography of the Mongolian capital city, Ulaanbaatar, during the nation’s transition from socialism to a market-based economic system. Following the Soviet Union’s collapse in 1991, Mongolia entered a period of economic chaos characterized by wild inflation, disappearing banks, and closing farms, factories, and schools. During this time of widespread poverty, a generation of young adults came of age. In exploring the social, cultural, and existential ramifications of a transition that has become permanent and acquired a logic of its own, Lars Højer and Morten Axel Pedersen present a new theorization of social agency in postsocialist as well as postcolonial contexts.

Author Bio

Lars Højer is associate professor and deputy head at the Department for Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen, and the director of the Centre for Comparative Culture Studies.

Morten Axel Pedersen is professor of social anthropology at the University of Copenhagen and a vice-director of the Copenhagen Centre for Social Data Science.

系統號:

P-015162

A Medical History of Hong Kong: 1942–2015

標題:

A Medical History of Hong Kong: 1942–2015

時間:

2019年11月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

Moira M. W. Chan-Yeung

內容簡介:

This book gives an account of Hong Kong’s medical and health development from the Second World War to the present day, investigates how medical and health services grew and adapted as Hong Kong’s political and the socio-economic landscape—and the world beyond it—changed, and continued changing. The author is a clinician-scientist rather than a social scientist, her writing is therefore based on her first-hand knowledge of the changes in the Hong Kong medical and healthcare scene during the period 1942–2015, and the book has also been enriched by her meticulous research via the archives of available government publications, other literature, and media reports.

Author Bio

Moira M. W. Chan-Yeung is Professor Emeritus of Medicine, University of British Columbia and Honorary Professor of Medicine, University of Hong Kong.

系統號:

P-015212

Mr. Smith Goes to China: Three Scots in the Making of Britain’s Global Empire

標題:

Mr. Smith Goes to China: Three Scots in the Making of Britain’s Global Empire

時間:

July, 2019

出版單位:

New Haven: Yale University Press

作者:

Jessica Hanser

內容簡介:

This book delves into the lives of three Scottish private traders—George Smith of Bombay, George Smith of Canton, and George Smith of Madras—and uses them as lenses through which to explore the inner workings of Britain’s imperial expansion and global network of trade, revealing how an unstable credit system and a financial crisis ultimately led to greater British intervention in India and China.

Author Bio

Jessica Hanser is assistant professor of history at the University of British Columbia. Hanser’s doctoral dissertation, on which this book is based, won Yale University’s Hans Gatzke Prize in European History.

系統號:

P-015163