標題

- 【演講】吳玉山:從五四百年看憲政主義與國家安全

- 【演講】方真真:人與物的流動:西班牙人對北臺灣的經營(1626-1642)

- 【演講】王詩涵:「文明」的「蠻夷」──長江下游地區青銅時代的科技發展與文化交流

- 【演講】邱林川:開啟新十年的香港社運:數位媒體、傳播研究與道義新經濟

- 【演講】李建民:扁鵲、中醫史的差異起源及早期風格──「後疑古派」?

- 【演講】王飛仙:盜版商與出版人:「版權」在近代中國的社會史

- 【演講】熊海英:成為詩人,成為女詩人——以鄭允端《肅雝集》的寫作、編刊與批評為中心

- 【演講】張倫:全球化與信息技術時代的新極權主義:以中國為例

- 【演講】孫伯君:元代白雲宗與《河西藏》的編刊

- 【演講】林孝庭:百年來的胡佛檔案館

- 【演講】黃自進:孫中山與蔣介石的「日本經驗」:重塑近代中國的思想脈絡

- 【演講會】第13回アジア考古学四学会合同講演会「アジアの祈り」

- 【演講】張濟順:掀動底層:1950 年代的上海裡弄改造

- 【演講】Jane Duckett:Neoliberalism, Authoritarianism and the Dark Sides of Social Policy in China

- 【演講】馬敏:晚清商會與中國近代市民社會雛形的形成

- 【演講】Robert Bickers:Building South Cape, Formosa: Eluanbi lighthouse and the Chinese Maritime Customs Service, 1870s-1900s

- 【演講】李建民:遺產想像的研究方法

- 【演講】Robert Bickers:Better looking than he really is": Being British in colonial Hong Kong, and beyond

- 【演講】廖福特:臺灣與國際人權互動之歷史脈絡

- 【演講】張維安:客家與當代臺灣社會

- 【演講】小笠原欣幸:2020年台湾総統選挙の分析

- 【演講】林玉茹:政治、族群與十八世紀臺灣海商團體的出現

- 【演講】Ariel Fox:Seventeenth Century Chinese Opera and money, merchants, and silver

- 【工作坊】和漢知識的流通與文藝的形成--第1回 類書・佛典格言・提要集及其相關研究

- 【系列演講】天朝大慶特展系列演講

- 【展覽】小時代的日常——一個十七世紀的生活提案

- 【展覽】誰主沉浮:水文化在臺灣特展

- 【展覽】天朝大慶:皇清盛典展

- 【展覽】線條到網絡——陳澄波與他的書畫收藏

- 【展覽】青春愛戀:少女漫畫在臺灣特展

- 【展覽】天香茄楠——香玩文化特展

- 【展覽】千年摩崖.刻經碑拓特展&漢字記憶空間

- 【展覽】「山東流亡學生與澎湖七一三事件」70周年特展

- 【展覽】海上佛影──上海博物館藏佛教藝術展

- 【展覽】婉而通——篆書的故事

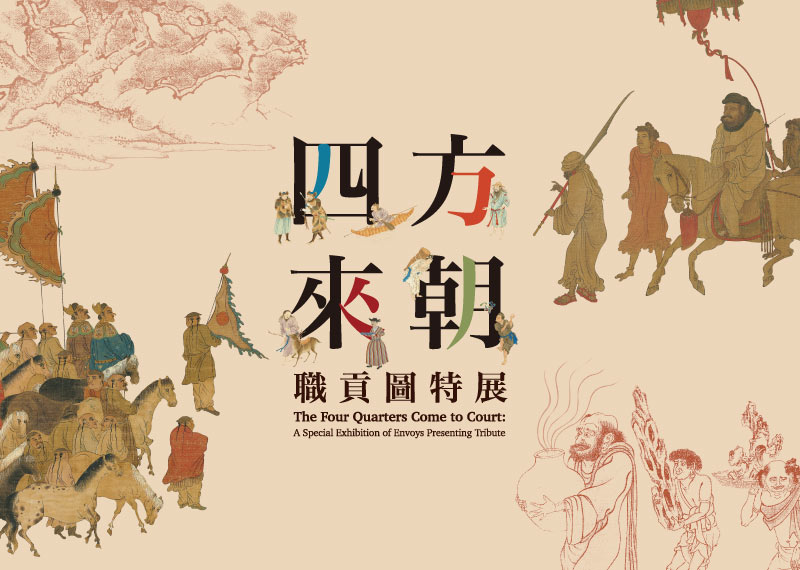

- 【展覽】四方來朝——職貢圖特展

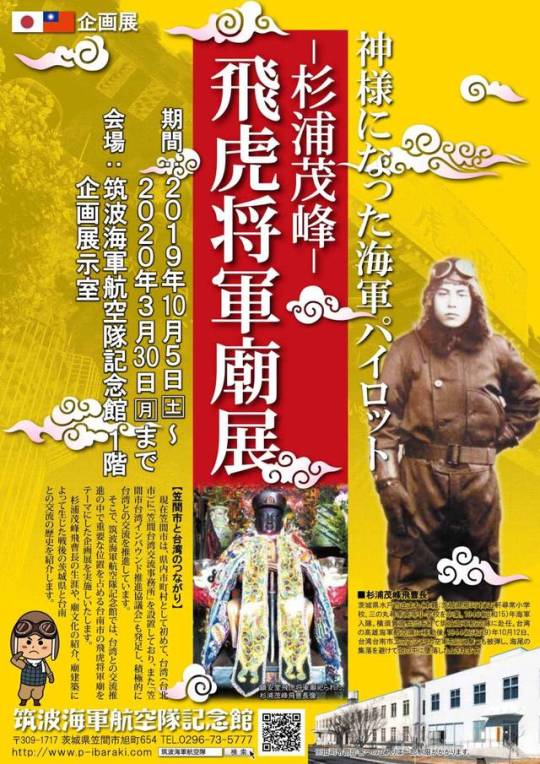

- 【展覽】神様になった海軍パイロット——杉浦茂峰——飛虎将軍廟展

- 【展覽】鉅鹿発見100年——磁州窯と宋のやきもの

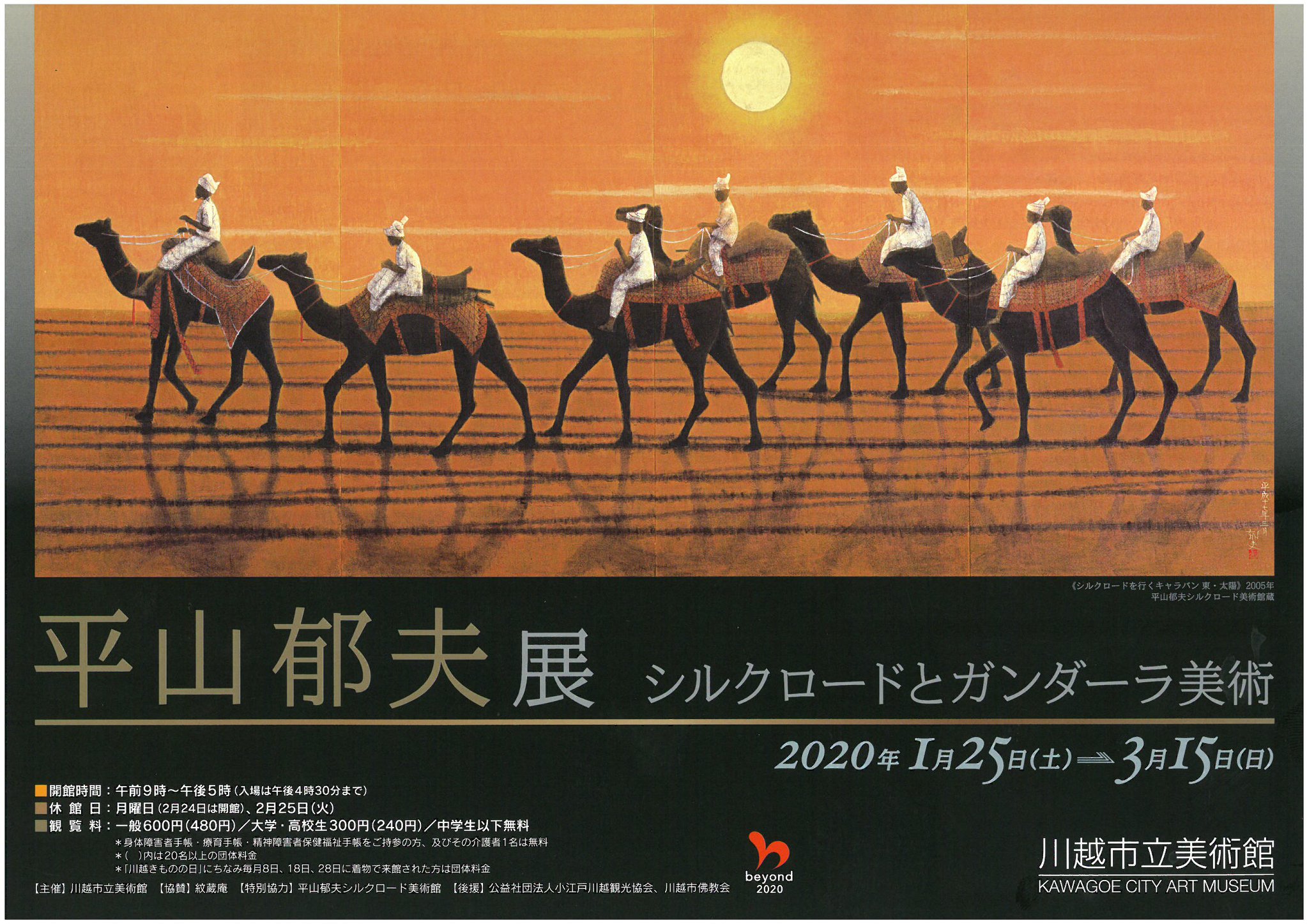

- 【展覽】平山郁夫展——シルクロードとガンダーラ美術

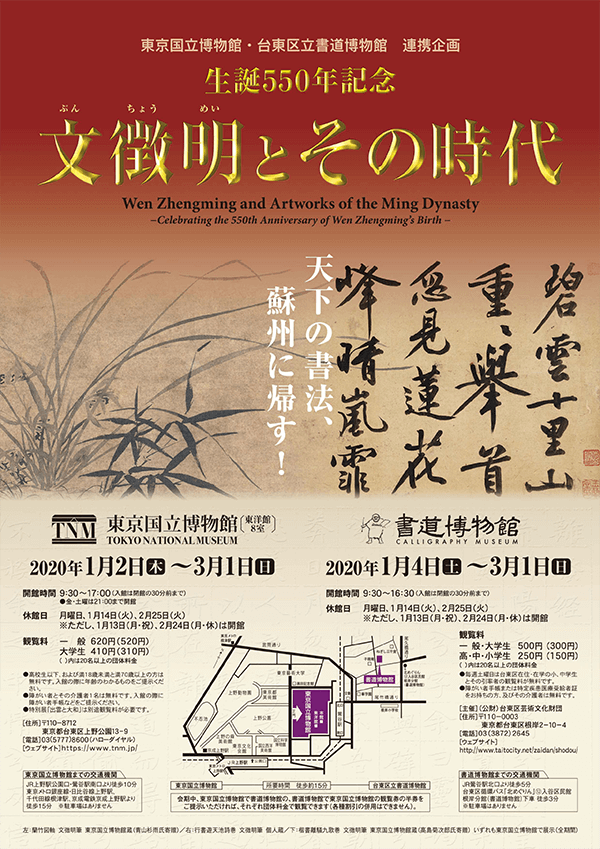

- 【展覽】文徴明とその時代

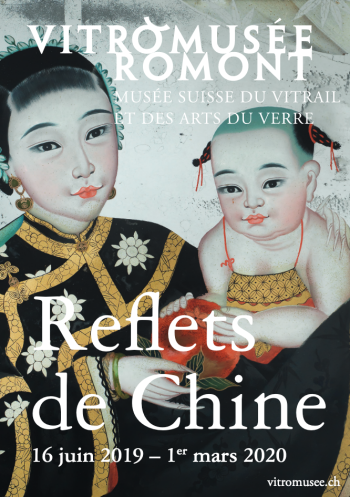

- 【展覽】Reflets de Chine: Trois siècles de peinture sous verre chinoise

- 【展覽】Ancient Vessels: A Visual and Material History of Food and Drink in China

【演講】吳玉山:從五四百年看憲政主義與國家安全

標題:

時間:

2020年1月2日(週四)14:00

地點:

中央研究院人文社會科學館北棟五樓會議室B(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院政治所

主講人:

吳玉山(中央研究院院士)

系統號:

A-015257

【演講】方真真:人與物的流動:西班牙人對北臺灣的經營(1626-1642)

標題:

【演講】方真真:人與物的流動:西班牙人對北臺灣的經營(1626-1642)

時間:

2020年1月2日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

方真真(臺北教育大學臺灣文化研究所教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

十六、七世紀隨著歐人勢力東來,位於東亞交通孔道的臺灣也成為荷蘭人、西班牙人和日本人競相佔領之地。1624年荷蘭人佔領大員(今臺南安平)後,臺灣北部很快地就成為西班牙人的下一個目標,並於1626至1642年佔領北臺灣。本演講內容主要介紹個人從2011年至2018年間,在西班牙塞維亞(Sevilla)的印地安斯檔案館(Archivo General de Indias,簡稱AGI)所發現眾多與北臺灣有關的史料。這批史料談論西班牙人為了經營北臺灣,從菲島派遣人員和物品前往當地,內含這些被派往北臺灣的人員姓名、身份、職業、族群、信仰、薪資,以及物品種類等。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-015222

【演講】王詩涵:「文明」的「蠻夷」──長江下游地區青銅時代的科技發展與文化交流

標題:

【演講】王詩涵:「文明」的「蠻夷」──長江下游地區青銅時代的科技發展與文化交流

時間:

2020年1月3日(週五)8:00-10:00

地點:

中興大學人文大樓204-2教室(台中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學歷史系、古代中國研究青年學者研習會

主講人:

王詩涵(美國紐約哥倫比亞大學東亞系博士候選人)

系統號:

A-015232

【演講】邱林川:開啟新十年的香港社運:數位媒體、傳播研究與道義新經濟

標題:

【演講】邱林川:開啟新十年的香港社運:數位媒體、傳播研究與道義新經濟

時間:

2020年1月3日(週五)12:10-14:00

地點:

政治大學大勇樓401教室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學傳播學院

主講人:

邱林川(香港中文大學新聞與傳播學院教授)

內容簡介:

報名網址:https://reurl.cc/D1MkyO

主持人:馮建三(國立政治大學傳播學院教授)

2019年6月以來,香港經歷的超大規模社運至今未見盡頭。如何看待這場運動中數位媒體的作用?為何在學界、新聞界對數位媒體行業一片口誅筆伐的批評聲中,似乎香港的情形卻迥然不同?傳播研究在此等時刻,以及在2020新開啟的十年,應扮演怎樣角色,以提升學科發展,並促進民主與社會進步?講者將反思在港觀察,探討上述問題,提出主要觀點:回歸道義經濟並令其與數位媒體有機結合,這應是傳播理論結合實踐的重心之一。

系統號:

A-015281

【演講】李建民:扁鵲、中醫史的差異起源及早期風格──「後疑古派」?

標題:

【演講】李建民:扁鵲、中醫史的差異起源及早期風格──「後疑古派」?

時間:

2020年1月6日(週一)10:00

地點:

中央研究院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院史語所

主講人:

李建民(中央研究院史語所研究員)

內容簡介:

主持人:杜正勝(中央研究院院士)

系統號:

A-015233

【演講】王飛仙:盜版商與出版人:「版權」在近代中國的社會史

標題:

時間:

2020年1月6日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所西學與中國研究群

主講人:

王飛仙(美國印地安那大學歷史暨東亞系助理教授)

內容簡介:

China has long been criticized as the heaven of intellectual property piracy. In mass media as well as in academic discussions, China’s inability or reluctance to protect copyright is often attributed to its cultural tradition which embraces imitation over innovation. But is this the whole story? I use a new conceptual framework to reveal an intertwined history of copyright and piracy in modern China. By shifting the attention from the letter of the law to the actual practices of copyright, it explores how copyright, a seemingly alien concept, was actually received, appropriated, and employed to respond to emerging issues of piracy in China’s local socio-economic contexts, both within and beyond the legal institutions of the state. While Chinese publishers and authors might be labeled as ruthless pirates by their foreign counterparts, they were advocates for domestic copyright in their own ways.

系統號:

A-015271

【演講】熊海英:成為詩人,成為女詩人——以鄭允端《肅雝集》的寫作、編刊與批評為中心

標題:

【演講】熊海英:成為詩人,成為女詩人——以鄭允端《肅雝集》的寫作、編刊與批評為中心

時間:

2020年1月6日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所三樓討論室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院文哲所

主講人:

熊海英(湖北大學文學院教授)

內容簡介:

主持人:劉瓊云(中央研究院文哲所副研究員)

系統號:

A-015278

【演講】張倫:全球化與信息技術時代的新極權主義:以中國為例

標題:

時間:

2020年1月6日(週一)14:30-17:30

地點:

中研院人社中心第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人文社會科學研究中心政治思想研究專題中心

主講人:

張倫(法國賽爾奇.蓬多瓦茲大學教授、法國全球研究院研究員)

內容簡介:

主持人 | 陳宜中(中央研究院人社中心研究員)

本活動不需事先報名,歡迎各位有興趣的朋友踴躍分享及參與

系統號:

A-015288

【演講】孫伯君:元代白雲宗與《河西藏》的編刊

標題:

時間:

2020年1月9日(週四)14:00

地點:

中央研究院語言學研究所519會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言所

主講人:

孫伯君(中國社會科學院民族學與人類學研究所研究員)

聯絡人:

盧秋蓉,Tel: 02-26525000 #6119

系統號:

A-015226

【演講】林孝庭:百年來的胡佛檔案館

標題:

時間:

2020年1月9日(週四)14:00-16:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所蔣介石研究群

主講人:

林孝庭(美國史丹佛大學胡佛研究所研究員、胡佛檔案館東亞館藏部主任)

內容簡介:

2019年適逢史丹佛大學胡佛研究所創立一百週年,本報告將有系統介紹胡佛檔案館背景與豐富史料館藏。胡佛研究所創辦人、美國第31任總統胡佛先生與近代中國之間具有特殊緣份,透過對胡佛近代中國(包括1949年後台灣時期)的館藏介紹,吾人除能掌握其學術價值外,也將可理解西方學術界如何透過這些歷史檔案收藏,來認識中國近代史。

系統號:

A-015239

【演講】黃自進:孫中山與蔣介石的「日本經驗」:重塑近代中國的思想脈絡

標題:

【演講】黃自進:孫中山與蔣介石的「日本經驗」:重塑近代中國的思想脈絡

時間:

2020年1月9日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃自進(中央研究院近代史研究所研究員)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

以孫中山及蔣介石對日本的認知為線索,探討他們的日本經驗與擘劃近代中國建國藍圖的因果關係。 尤其是聚焦於孫、蔣對「日本現代化」有成的解讀異同,與他們對陽明學及日本生活體驗的不一。 特別是孫、蔣因兩人的不同日本史觀,如何影響他們對日本的評價,以及為何兩人對「日本模式」如何適用於中國現代化過程,應有不同取徑的緣由。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-015223

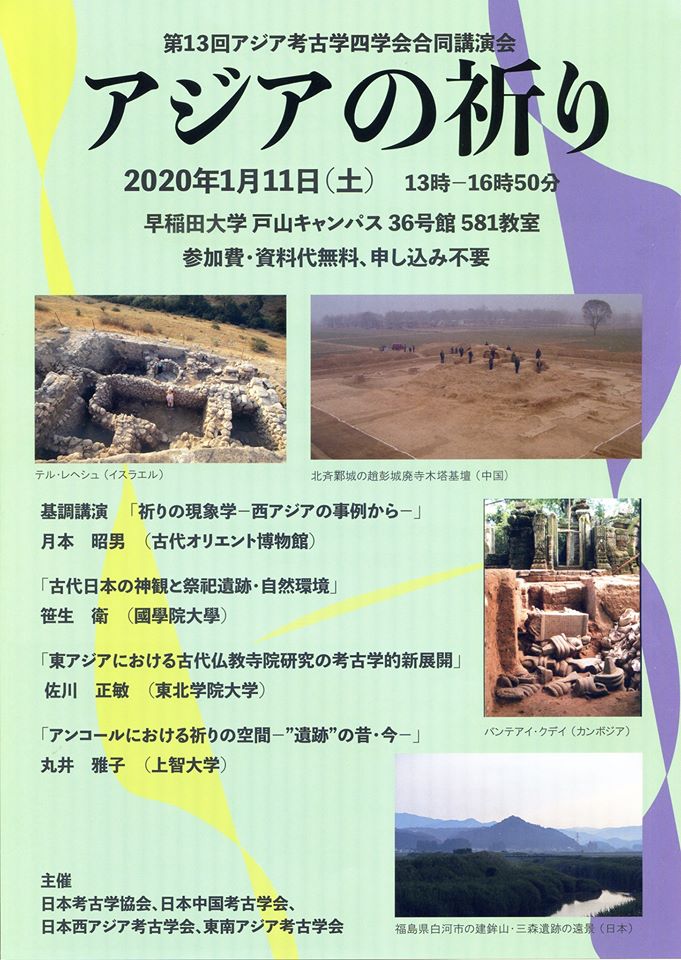

【演講會】第13回アジア考古学四学会合同講演会「アジアの祈り」

標題:

【演講會】第13回アジア考古学四学会合同講演会「アジアの祈り」

時間:

2020年1月11日(週六)13:00-16:50

地點:

早稲田大学戸山キャンパス36号館581教室(新宿区戸山1-24-1)

主辦單位:

日本考古学協会、日本中国考古学会、日本西アジア考古学会、東南アジア考古学会

內容簡介:

13:00

基調講演

「祈りの現象学ーー西アジアの事例から」(月本昭男,古代オリエント博物館館長・日本西アジア考古学会)

14:25

古代日本の神観と祭祀遺跡・自然環境(笹生衛,國學院大学教授・日本考古学協会)

15:05

東アジアにおける古代仏教寺院研究の考古学的新展開(佐川正敏,東北学院大学教授・日本中国考古学会)

16:00

アンコールにおける祈りの空間ーー“遺跡”の昔・今(丸井雅子,上智大学教授・東南アジア考古学会)

系統號:

A-015258

【演講】張濟順:掀動底層:1950 年代的上海裡弄改造

標題:

時間:

2020年1月12日(週日)15:00-17:30

地點:

慶應義塾大學三田キャンパス東館6階G-Lab(東京都港區三田2-15-45)

主辦單位:

慶應義塾大學東アジア研究所、高橋產業経済研究財団「國家建設と基層幹部プロジェクト」

主講人:

張濟順(華東師範大學歴史思勉人文高等研究院研究員)

內容簡介:

言語:中國語

講演者略歴:

張済順(華東師範大學歴史思勉人文高等研究院研究員)。1949 年上海生まれ。1982年北京師範大學歴史學科卒、1985年北京師範大學マルクス主義研究所中共黨史學科修士 (法學)。1994年10月-1995年5月カルフォルニア大學バークレー校東アジア研究所訪問研究員。1998 年復旦大學歴史學部國際関係學科博士(法學)。復旦大學歴史學部黨総支副書記、黨委副書記、華東師範大學歴史學部教授、黨委書記などを歴任。主要な研究領域は、中國近現代史、上海社會史。近年の著作に、「上海裡弄:基層政治動員與國家社會一體化走向」(2004)、「転型與延読:文化消費與上海基層社會対西方的反応」(2006)、「従民辨到黨管: 上海私営報業変革中的思想改造運動」(2009)、「1949 年前後的執政黨與上海報界」(2009)などがある。

コメンテーター:高橋伸夫(慶應義塾大學法學部教授、東アジア研究所所長)、岩間一弘(慶應義塾大學文學部教授)

司會:小嶋華津子(慶應義塾大學法學部教授、現代中國研究センター長)

問い合わせ先:有澤雄毅 e-mail: yuki-arisawa@keio.jp

◆研究會では、錄音・映像による取材はご遠慮いただいております。

◆本研究會はチャタムハウスルールに則り運営されます。プレスの方々が、講演者等の発言內容を引用される際には直接本人の瞭解をとってくださいますようお願い申し上げます。

系統號:

A-015283

【演講】Jane Duckett:Neoliberalism, Authoritarianism and the Dark Sides of Social Policy in China

標題:

【演講】Jane Duckett:Neoliberalism, Authoritarianism and the Dark Sides of Social Policy in China

時間:

13 January, 2020 17:00-18:30

地點:

Russell Square: College Buildings, Room G3, SOAS, University of London

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Prof. Jane Duckett (University of Glasgow)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

A strand of work on the politics of social policy internationally has argued that expansions of provision in the period since the global spread of neoliberalism in the 1980s sometimes facilitate neoliberal projects. Some suggest that social policies can actually increase insecurity, reinforce, reproduce and structure inequalities, and facilitate social control, ordering and segregation. This paper discusses to what extent neoliberal-looking policies in China since the 1990s, and the social policy expansions that have accompanied them, can be seen as part of this global experience. It argues that although Chinese economic policies have not been straightforwardly neoliberal, they have significantly marketized and commoditized goods and labour. Social policy expansions that have been portrayed as universalizing provision have facilitated these economic policies. And although they have extended entitlements to hitherto excluded sections of the population, they have segmented provision so that urban elites, middle classes and formal sector workers enjoy much more generous provisions than the many people working informally or without work. Overall, they have been regressive and have had negligible effects on reducing income inequalities. The question is whether the Chinese party-state will now take the politically more difficult step of shifting social spending so that it is less regressive and provides adequately for the most vulnerable.

Speaker Bio

Jane Duckett is Edward Caird Chair of Politics and Director of the Scottish Centre for China Research at the University of Glasgow. She is a Fellow of the British Academy (2016), the Royal Society of Edinburgh (2019), and the Academy of Social Sciences (2019). She is also a Guest Professor at Nankai University (Tianjin, China). In 2012 she received the Lord Provost of Glasgow Education Award. From 2014-2017 she was President of the British Association for Chinese Studies.

Prof Duckett's early research on the Chinese state under market reform included a book-length study, The Entrepreneurial State in China (Routledge, 1998). She then (with Bill Miller) made a comparative study of public attitudes to openness in East Asia and Eastern Europe, published as The Open Economy and its Enemies (CUP, 2006). Since then, her research has been concerned with Chinese public policy.

Prof Duckett studied at Fudan University in Shanghai (1984-5 and 1987-8) and at Nankai University in Tianjin (1992-3). In the late 1980s she worked in the Shanghai office of the American law firm, Paul Weiss. She has also worked in China as a policy and social development consultant on a number of international aid projects. Her research has been funded by the Economic and Social Research Council, The Leverhulme Trust, British Council, British Academy, and the European Commission.

Chair: Professor Steve Tsang (Director, SOAS China Institute)

系統號:

A-015172

【演講】馬敏:晚清商會與中國近代市民社會雛形的形成

標題:

時間:

2020年1月14日(週二)15:00-17:00

地點:

中研院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所國家與社會研究群

主講人:

馬敏(華中師範大學中國近代史研究所所長)

系統號:

A-015236

【演講】Robert Bickers:Building South Cape, Formosa: Eluanbi lighthouse and the Chinese Maritime Customs Service, 1870s-1900s

標題:

時間:

2020年1月14日(週二)15:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所西學與中國研究群

主講人:

Prof. Robert Bickers(Department of History, University of Bristol)

系統號:

A-015238

【演講】李建民:遺產想像的研究方法

標題:

時間:

2020年1月15日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

李威宜(清華大學人類學研究所副教授)

內容簡介:

面對數十年來遺產研究的熱議趨勢,當代人類學的知識生產與方法論,可以發揮什麼作用?我將提出一種想像人類學的遺產研究的新取向,並以檳城個案為例,具體說明遺產想像的可能研究對象、想像力的觀察方法、走動式的調查策略,以及想像主體的設定等問題。

1. 餐點提供:

(1)因經費有限,自2017年元月起,午餐提供對象僅限本所研究與行政人員、訪問研究者、助理、博物館志工,以及主持人和演講者推薦之人士。

(2)其他有興趣者,歡迎自備午餐參與。

2. 報名網頁:https://www.ioe.sinica.edu.tw/ (從民族所官網報名)

3. 報名期間:即日起至 1/12(週日)23:00為止,餐點提供通知於 1/13(週一)回覆。

4. 若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消日後報名資格。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點,請自備環保餐具。

6. 聯絡資訊:林音秀 小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-015235

【演講】Robert Bickers:Better looking than he really is": Being British in colonial Hong Kong, and beyond

標題:

時間:

2020年1月16日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所西學與中國研究群

主講人:

Prof. Robert Bickers(Department of History, University of Bristol)

系統號:

A-015237

【演講】廖福特:臺灣與國際人權互動之歷史脈絡

標題:

時間:

2020年1月16日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

廖福特(中央研究院法律學研究所研究員)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

2000年5月陳水扁總統就職時宣示遵守國際人權條約,在台灣設立獨立運作的國家人權委員會,從此開啟台灣的人權立國之路,希冀與普世人權接軌! 聯合國已建構國際人權體系,通過許多核心人權條約,因此應該討論通過這些國際人權條約之歷史過程,同時思考台灣參與之歷史脈絡,及未來應可努力之方向。

國際人權條約長久以來呼籲各國設立獨立之國內人權機制,後來甚至直接要求各國設立獨立之國內人權機制,形成獨立於政府之外的國際人權監督網絡。聯合國通過「巴黎原則」,成為國家人權機構之重要準則。因而亦可思考國家人權機構之國際歷史發展脈絡,同時反思為何台灣尚未成立國家人權委員會。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-015224

【演講】張維安:客家與當代臺灣社會

標題:

時間:

2020年1月30日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

張維安(國立交通大學客家文化學院人文社會學系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

關於客家和臺灣當代社會的議題,將著重從四個角度來討論。首先,說明臺灣客家族群的誕生作為社會的產物:明清時代雖然已經有‘客家人’移民到臺灣,不過當時這群人的自我認同是‘粵人’,臺灣客家認同的普遍性,緣於國民黨政府來臺以後的社會政治結構,之後隨著社會結果的轉變,而以‘隱形人’的意象存在。在本土化運動之後族群關係發展下,帶來客家族群認同第二度興起。客家委員會設立之後,漸次形成體制化客家的意象。其次,也是說明臺灣客家族群特性作為社會的產物:客家族群和周邊的閩南人、原住民及其他周邊的族群的互動,形塑了臺灣客家文化的特色。不過臺灣客家族群也有他的能動性,主動地帶來對臺灣社會的貢獻。

第三,關於客家族群性質的分析,將著重在族群文化作為一種記憶來討論,早期客家文化特質主要繫於文獻上的中原客家的記憶,而後客家的記憶重點轉向臺灣在地化參與過程的歷史記憶,進而形塑臺灣客家文化的特質,客家文化產業逐漸普遍之後文創產業化所創造的客家記憶,逐漸瀰漫為眾人對客家文化的想像。第四,客家的過去與臺灣社會的未來:將以客家人所具有的第一階段簡樸永續、自然而然的生活態度,和當代社會所追求的第二階段簡樸與自然和諧永續的生活態度(Lohas)兩個概念為基礎,分享客家社會文化的過去與臺灣社會的未來之間的對話。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-015225

【演講】小笠原欣幸:2020年台湾総統選挙の分析

【演講】林玉茹:政治、族群與十八世紀臺灣海商團體的出現

標題:

時間:

2020年3月12日(四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

林玉茹(中央研究院臺灣史研究所研究員)

系統號:

A-015290

【演講】Ariel Fox:Seventeenth Century Chinese Opera and money, merchants, and silver

標題:

【演講】Ariel Fox:Seventeenth Century Chinese Opera and money, merchants, and silver

時間:

Wed, Apr 22, 2020, 4:30 pm

地點:

202 Jones, Princeton University

主辦單位:

Progra in East Asian Studies, Princeton University

主講人:

Prof. Ariel Fox(University of Chicago)

系統號:

A-015133

【工作坊】和漢知識的流通與文藝的形成--第1回 類書・佛典格言・提要集及其相關研究

標題:

【工作坊】和漢知識的流通與文藝的形成--第1回 類書・佛典格言・提要集及其相關研究

時間:

2020年3月13日(週五)

地點:

臺灣師範大學(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

日本:國文學研究資料館 ;臺灣:國立臺灣師範大學日本研究中心

內容簡介:

日本、韓國、越南等曾以漢字為主要書寫文字的國家,吸收了許多來自古代中國的典籍文獻。透過這些文獻習得的古代中國知識、技術、藝術表現、信仰,乃至於規範人類行為的倫理、價值觀等,都和東亞各國的社會歷史有著密不可分的連結。許多漢籍傳入當地後因應當地的學習狀況發展出如類書、佛典格言集和提要集等二次編製的漢藉文獻。透過這些漢藉文獻,不僅能窺知當時的人們如何摘取漢籍知識的歷程,這些文獻本身更是考究文藝、思想、信仰時不可或缺的珍貴資料。

基於上述的研究視點,本次工作坊擬集合臺、日二地的研究者,共同探討透過漢字書寫、文獻傳遞所形成的文化圈裡,知識的流通、文學、思想,以及宗教修辭等等諸面向的問題。並期盼藉由知識傳遞形態的探討,以及如何在日本流通與紮根等議題,深化理解雙方各自的研究領域。

演講:

王三慶(國立成功大學名譽教授)「從語言學的觀點看語對系類書編輯的幾個問題」

研究發表:

日本:

後藤昭雄(大阪大学名誉教授)「日本で作られた類書--平安後期から鎌倉前期における」(日文)

近本謙介(名古屋大学教授)「日本における経典・要文の神祇信仰への展開」(日文)

仁木夏実((明石工業高等専門学校准教授)「金剛寺蔵『明句肝要』の表現――典拠を中心に」(日文)

中川真弓(日本学術振興会特別研究員)「金剛寺蔵『無名仏教摘句抄』における僧伝関係の要句について」(日文)

臺灣:

張崑將(國立臺灣師範大學教授)「江戶末期『禪海翻瀾』對『禪海一瀾』的儒佛論辨」(中文)

潘鳳娟(國立臺灣師範大學教授)「和漢交流的法國視野:東方學者羅尼與『西譯孝經』」(中文)

曹景惠(國立臺湾大學準教授)「中世の知の展開——『老子』をめぐって」(日文)

李育娟(國立臺灣師範大學準教授)「『天地開闢已來帝王記』から敦煌壁画へ――須弥山で日月を掲げる阿修羅」(日文)

工作坊注意事項:

1.為計算原稿手冊印刷份數,請發表者外之參加者務必至以下連結,填寫google表單之報名表。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx62BWmJx_W4ZTpIEwKDxpht6mlZw8-rtvV837DtLVP-JtNg/viewform?usp=sf_link

2.詳細議程公告於以下連結。

http://www.deas.ntnu.edu.tw/news/news.php?class=102

3.活動當日除發表者外不提供餐點。

系統號:

A-015260

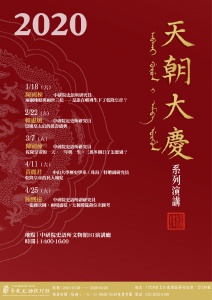

【系列演講】天朝大慶特展系列演講

標題:

時間:

2020年1月至4月,共5場

地點:

中研院史語所文物館B1演講廳(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所文物館

內容簡介:

*演講時間均為14:00-16:00

第一場

1/18(六)

陳國棟 中研院史語所研究員

兩個地點與兩世三妃──是誰在哪裡生下了乾隆皇帝?

第二場

2/22(六)

賴惠敏 中研院近史所研究員

崇慶皇太后的萬壽盛典

第三場

3/7(六)

陳國棟 中研院史語所研究員

乾隆皇帝的一天、一年與一生:三萬多個日子怎麼過?

第四場

4/11(六)

黃麗君 中山大學歷史學系(珠海)特聘副研究員

乾隆皇帝的民人嬪妃

第五場

4/25(六)

陳熙遠 中研院史語所副研究員

一張座次圖,兩場盛宴:太和殿筵燕位次圖考

系統號:

A-015244

【展覽】小時代的日常——一個十七世紀的生活提案

標題:

時間:

2019年9月28日至2020年1月5日

地點:

國立故宮博物院105、107陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

這個展覽訴說的小時代是指十七世紀而言,那是一個有趣,並且充滿各種可能性的時期。以現代物質文化研究來看,既可從東西交流的角度,一窺當時探險家跋山涉水開拓航道的故事,也能從江南視線瞭解文人世家看似平淡,其實分外講究質感,別有一番趣味的日常。此次通過十七世紀的小資文青文震亨(1586-1645)書寫《長物志》歸類而出的「書畫」和「器具」兩個章節作為策展基礎,除了重新發掘博物館藏品蘊含的人文脈絡之外,也探索古人游賞於物的點滴細節,從中梳理與之相關的交遊網絡,以及賞古風逐漸影響一般居家日用的面向。嘗試從古人處理身外之物的態度,回看現代的人與物的關係。

展覽分成四個單元,單元一「文震亨與長物志」,藉由善本古籍與書畫類作品,勾勒出作者的生平與交遊及其作為鑑賞指南的《長物志》一書的出版與流通。單元二「文青品味」,呈現以文震亨為代表的古代文人圈日常用物的樣態與品評觀點。單元三「可用之物」則以帶有藏家標記的文物,呼應文震亨指出的鑑賞準則及各自的藏物類別與態度。單元四「百匯聚珍」展現物流日漸普及帶動各式仿古、新創商品紛繁出呈,連帶也讓名家標記和作坊店號成為時尚的一環。

每個時代在不同的時間進程中都有其更迭出新、值得借鑑、參考的面向。時下的我們,每天踏著緊湊的步伐前進,也接觸到各式各樣新與舊的事務,除了日常必要之外,你是否曾想過哪些是生活中缺一不可的用品?雖然展覽重建的是一個以物作為身分象徵,區隔同好與否的一群人的一些事,但從策展人對藏品的解讀中,也提供一個再造舒適、嫻雅生活的提案。

系統號:

A-015124

【展覽】誰主沉浮:水文化在臺灣特展

標題:

時間:

2019年7月2日至2020年5月17日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)356-8889

內容簡介:

人類文明傍水而生,族群遷徙也往往依循水路墾居,水既是生命的基本需求,也時常造成生命財產耗損,因此人們在與水適應的過程,世代傳承發展出獨特的水文化。回顧臺灣風災史上災情慘重的八七水災距今六十年、八八風災也屆滿十年,在這旱澇頻繁的臺灣土地上,面對當代地球暖化、氣候變遷等重要問題,未來如何因應與調適? 本展覽跨領域整合本館地方學洪氾歷史及水利規劃試驗所之研究成果合力策展,從臺灣特有水文地理出發,透過曾文溪流域的歷史變遷,呈現臺灣特有「既缺水又淹水」之雙重困境,藉由在地避水傳說信仰文化、治水工程再現,最後以當代大眾關心的水資源議題,引導觀眾思考面對當今極端氣候環境如何與水共生!

你喝的水哪裡來?

臺灣特殊地形及水文特性,孕育生命也危害生命,在適應環境的過程中,不同地理環境的先民,各自發展出特殊的水文化資產,包括臺灣各地與水相關的地名、產業、民俗、信仰、俗諺、藝術創作等。

社會高度發展,水資源隨手可得,卻因取得過於便利,人們往往忽視了水的存在與可貴。想想看,我們喝的水哪裡來?

狂放不羈的曾文溪

曾文溪,在臺灣的日本時期是一條治理難度相當高的河川。日本總督府對其展開的治水策劃,歷經15年完成;當時為發展米糖政策獲取更多的經濟利益,對曾文溪河道遷徙不定的情形展開治理,造就曾文溪今日樣貌的基礎。本單元透過日本時期史料、地理學者及水利工程技師視角,以及工程中默默付出勞力的臺灣人協助,重新理解日本時期曾文溪河道變遷及河道治理的思維。

我家住在水路上:洪災與治水傳說

曾文溪水患頻仍,臺灣在日本時期即運用科學量測展開治水工程,而民間社會對水患更是早早發展「民間版」的抗水之道,包括傳說、信仰、民俗、遷居等措施,發展出特殊的抗水文化。民間順應環境、調適人與自然關係的思維與方法,留存許多珍貴獨有的臺灣水文化資產。

水情不斷、誰主沉浮

台江90歲耆老慨嘆:「過去水災可以扛茨走,未來的子孫,要逃去哪?」

臺灣長久面臨既淹水又缺水的困境,極端氣候的來襲,瞬間與累積雨量皆大過以往,水患事件未減反增;另一方面,留不住水資源,缺水問題日益嚴重,同樣挑戰了人類的生存。本展試圖反省當代人與水是怎樣的新關係?近60年來,臺灣致災型水患,難脫離是大自然反撲的原因居多。進一步問,這是天災還是人為所致?是生存還是生計的矛盾?

2018年八二三南臺灣大水災,再度引起當代社會對水患危機的討論;從水文化到水資源問題,社會各界怎麼想?怎麼說?怎麼做?有待共同找出臺灣水生活之道。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-015125

【展覽】天朝大慶:皇清盛典展

標題:

時間:

2019年10月26日至2020年4月29日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館2樓內閣大庫檔案區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

《周禮》有云:「以嘉禮親萬民」,帝制傳統的嘉禮,繫於天子者,有朝會、燕饗、冊命、經筵諸典;行於庶人者,則有鄉飲酒禮。在皇朝籌辦每年的各種節慶中,尤以新正朝會、冬至祀天與萬壽聖節最為隆重,號稱「皇帝三大節」。

清朝每逢慶典及年節令辰,或因應各種場合,會分別在不同地點舉辦筵宴。凡遇皇帝三大節日,在萬方朝賀之後,更設筵於太和殿,藉由欽賜大燕,皇帝與內外王公臣僚與藩屬使節進酒饗膳、同歡共樂。

太和殿正面十一開間、進深五間,相較歷朝宮殿,無疑是型制最為恢弘的單體宮殿建築。康熙八年(1669)太和殿與乾清宮同時重修告成,內外輝映,分別為「殿」與「宮」建築登峰造極之作,清聖祖在詔書裡特別強調,宮殿建築「壯麗之觀」,主要是彰顯御極天下的「出治之體」。

壯麗的太和殿不僅作為皇帝三大節舉行朝會與筵宴的場所,其他如皇后的冊立之典、文武殿試後的傳臚之禮,亦皆在此舉行。自古帝王必立後以資內助,不僅正位中宮,更可母儀天下。若皇帝年幼即位,則在迎娶后妃時當舉行「大婚」之禮。至於朝廷以科舉考試為國興賢舉能,希冀仕進的學子更欲透過三年的「大比」,終經殿試由皇帝欽定甲乙,並在太和殿上傳臚後,正式題名金榜。

本特展主要利用史語所庋藏內閣大庫檔案,分別以大燕、大節、大婚與大比為主題揀選相關檔案,呈現天朝大慶的禮制規範與實際運作。

系統號:

A-015126

【展覽】線條到網絡——陳澄波與他的書畫收藏

標題:

時間:

2019年11月22日至2020年2月8日

地點:

國立國父紀念館中山畫廊(臺北市信義區仁愛路四段505號)

主辦單位:

國立歷史博物館、國立國父紀念館

內容簡介:

臺灣近現代美術史上,陳澄波(1895-1947)具有無可忽視的地位。陳澄波雖以西畫聞名於世,但他出身於書香世家,其藝術體認啟蒙於自幼接觸的書畫作品,透過審視水墨畫傳統,從中觀察不同畫家處理線條的特色,將之應用在作品之中。在研究陳澄波的美感養成與創作歷程中,其對書畫線條的學習以及人際網絡交流對其影響,是不容忽視的一環。

國立歷史博物館所籌辦的「線條到網絡—陳澄波與他的書畫收藏」特展,從「線條」出發,以筆墨精神梳理近現代臺灣美術發展的三條脈絡:本地、中國、日本。

為落實文化部推動「重建臺灣藝術史」計畫,國立歷史博物館在文化部的指導下,與國立國父紀念館合作,承蒙陳澄波文化基金會、中央研究院臺灣史研究所、國立臺灣文學館及多位藏家出借114組件作品促成這項展覽。

展品以陳澄波生前與同好交流,所受贈的收藏為主;輔以陳澄波個人作品,以及他與家族成員的書法習作、手稿等。此展有別於以往陳澄波作品展,希望透過其個人收藏的視野,提供觀眾對陳澄波所處的藝術氛圍與歷史網絡,一種嶄新的觀察與解讀。

系統號:

A-015127

【展覽】青春愛戀:少女漫畫在臺灣特展

標題:

時間:

2019年11月26日至2020年5月17日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓學習中心(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-356-8889

內容簡介:

初戀那一天

少女漫畫的文法特色在於氛圍的營造與說故事時間的休止。它強調背景故事,著重角色的心理描寫、情感過程的表現,並利用這些變化來推進故事,因此「說故事的時間」往往長於「故事中的時間」。畫格裡的分鏡不時透過定格、放大、朦朧破碎等描繪方式穿插內心獨白,形塑堆砌感性敘事,為少女漫畫的主要特徵。從日本男性漫畫家畫少女漫畫的時代開始,異國風情、花朵、緞帶、雲朵等即被用來當作象徵少女心的符號。

前進少女漫畫的國度

1953年,日本漫畫家手塚治虫的作品《緞帶騎士》問世,萌發了獨特的少女漫畫文法新芽,並帶來深遠影響。直到1960年代,日本少女漫畫的主力仍是男性漫畫家,除了雜誌連載外,出租本(貸本)亦是少女漫畫成長的重要園地。及至1970年代,被稱為「花之24年組」的女性漫畫家不斷發展出新的文法與故事類型,創造了另一番新天地。

臺灣少女漫畫記

1966年,臺灣正式實施〈編印連環圖畫輔導辦法〉,其辦法名義上是輔導,實際卻是由審查者刪改或禁止出版,使得漫畫出版產業受其影響難以生存,更導致漫畫的創作出現斷層,也讓後世不少人誤以為臺灣沒有漫畫家。其實,臺灣漫畫家從日治時期以來就在《台灣日日新報》等刊物發表作品,隨後又有「新高漫畫集團」出現,而刊載漫畫的雜誌如《學友》等也風靡一時。

1960至1970年代,臺灣也出現女性漫畫家的蹤影,像是吳淑霞(海丹)、徐秀美(家菊)、潘美雲(藝瑤)等人,皆為臺灣漫畫史寫下珍貴的一頁。

少女心事全攻略

手塚治虫的《緞帶騎士》奠定了少女漫畫重要元素:充滿浪漫情懷的主角、角色間情感關係的著墨、唯美精緻的場景編排,而且手塚對於主角設定跨越男性和女性的既定框架,於當時可謂前衛。探究少女漫畫之內涵,它普遍著重心理與情感的表現,講求「心理層面深刻化」、「反映情感關係議題」等特色。少女漫畫可說是世間情感的總和,可廣納親情、友情、夢想的成分,因此衍生出多樣的主題,造就不少經典之作。

變幻的少女心

1980年代,日本出現了將《足球小將翼》、《星矢》等少年漫畫,以少女漫畫的文法,用不同的詮釋方式改編其中人物關係的二次創作同人誌,產生出與原著作品大相徑庭的表現方式。而當今「腐女們」喜歡的以男性間之情愛為主題的BL作品,也從此開花盛放。

以日本來說,1970年代由「花之24年組」所描繪的少年愛作品,可說是BL漫畫的濫觴,代表漫畫家有萩尾望都、竹宮惠子等人;臺灣的BL文化則興起於1980年代末。這類作品在在打破愛情侷限於男女兩性關係之既定框架,以浪漫筆觸描繪同性的情感關係。

走出漫畫的王子與公主

1990年代迄今,在民間與官方陸續都能看見為漫畫產業注入的活力泉源,包含相關活動的舉辦,如中華動漫出版同業協進會主辦的漫畫博覽會已逾20年,不論是規模或參觀人數皆有成長;漫畫獎項的設立,如2003年行政院新聞局創立劇情漫畫獎、2010年文化部則設立金漫獎等,表徵公部門重視漫畫創作價值與推廣。透過博覽會與獎項之辦理,打造社群對話平台,促進民眾理解漫畫為社會文化載體與媒介之重要價值。

系統號:

A-015128

【展覽】天香茄楠——香玩文化特展

標題:

時間:

2018年5月25日至2020年8月16日

地點:

國立故宮博物院304陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「天香」二字,取自北宋丁謂所著《天香傳》,為中國最早針對沉香所做之專著。「茄楠」是明代開始視為最高等級的沉香。沉香的形成是由瑞香科樹木經過刀傷、蟲蛀或細菌感染傷口所分泌的樹脂,經過長時間結節而成,即所謂「結香」。主要出產於兩廣、海南、越南與其他東南亞地區。因為特殊的結香方式,成為或蜜香或乳香,既醇厚又清涼的幽遠香味。自古以來,為世人所重,在生活、宗教、醫學都被妥善使用,發展出獨特鑑賞方式、隨身香佩及薰燃器具,成為奢華尊貴又帶有士人風雅的香玩文化。將展覽取名為「天香茄楠」,期待觀者除欣賞工藝製作之美外,更能探尋如天香般令人難忘的香味。

展覽分成兩部分,一是「香之道」,通過國立故宮博物院所收藏的宮廷茄楠沉香,看過去的日子裡,稀有的沉香是如何被珍藏、穿戴及薰燃品玩,故分為「收藏陳設」、「隨身佩飾」、「品香香具」三個單元,以了解古人是如何使用這種價比金高的香中鑽石,讓生活更有味道。二為「香之味」,看今日除收藏、佩戴外,過去數十年來,台灣復興了品香文化。以品香為主,發展出完整的香席器用,藉由展出「香具藝術」與「品香空間」二單元,讓這些優秀的創作來說明現代人如何玩香,同時傳遞著屬於現代人生活的美感。

在沉香越來越稀少的今日,透過展覽,看當時宮廷如何將最上乘的沉香,奢侈的做成各種精美的香玩器。也經由台灣在地的本土創作,將生活美學淬煉在玩香的器具。

系統號:

A-015147

【展覽】千年摩崖.刻經碑拓特展&漢字記憶空間

標題:

時間:

2019年11月9日至2020年4月12日

地點:

世界宗教博物館六樓第二特展區、六樓資源學習中心(新北市永和區中山路一段236號7樓)

主辦單位:

世界宗教博物館

聯絡人:

世界宗教博物館,Tel: 02-8231-6118

內容簡介:

【摩崖碑拓特展】

摩崖石刻的風格表現了大美的自然屬性,讓書法回歸「筆、字、石、心」一體,貫通了天地人合而為一的概念。摩崖石刻的線條精神,有如立於天地間的無畏志士,稟著浩然正氣,卻又有謙謙君子之風。立於山崖巨壁上,有若交響樂,以磅礴的氣勢,展現出它的大美節奏。 如今迎來了蔚為大觀的摩崖碑原拓展,立於摩崖漢字拓印長卷前,仰觀俯察投入其間,品味和感受文字的力量、氣韻動人之美。如同走近摩崖石刻前,那人與自然的真誠對話,是書者與自然千年的約定。

【漢字記憶空間】

漢字是中國文化的基因。2017年11月24日聯合國教科文組織網站發佈消息,甲骨文入選聯合國教科文組織「世界記憶名錄」,古老的漢文字已成為人類共同的記憶。甲骨文、篆、隸、楷、行、草各體書法建立了完整的書法美學。 「漢字記憶空間」的設計概念,由山東濟南石敢當摩崖藝術博物館於2015年籌備,以公益巡展的方式推廣,先後在中國大陸眾多個重點城市、北京大學、中國藝術研究院等地推行,並擴至韓國、美國、義大利、法國等地展出,形成文化資源的IP品牌。2019年11月在本館設置專區,長期展出,以互動多媒體科技設計各體書藝筆畫部首,以本館提供的名人智慧箴言,供青少年做有趣的組織學習。

系統號:

A-015173

【展覽】「山東流亡學生與澎湖七一三事件」70周年特展

標題:

時間:

2019年11月26日至2020年3月8日

地點:

成功大學博物館二樓2E3展廳(臺南市東區大學路一號)

主辦單位:

國立成功大學人文社會科學中心、國家人權博物館、教育部國教署人權教育資源中心、國立成功大學博物館

聯絡人:

Tel: 06-2757575#56056

內容簡介:

山東流亡學生與澎湖713事件70周年特展」呈現一群自山東各地一路南下的流亡學生,從廣州乘船抵達澎湖,並被強制編兵的「澎湖713事件」,以及他們如何在台灣從飄零到植根的故事。

展覽主軸分為《我們要讀書!-那些年,山東學生的流亡》、《「澎湖713事件」與「山東流亡師生冤獄案」》、《直把它鄉作故鄉-「山東」過「臺灣」》、《曲終人未散-記憶與真相》四大單元,娓娓道來這些遭逢戰亂的學子們從大陸到台灣顛沛流離的生命故事。

系統號:

A-015174

【展覽】海上佛影──上海博物館藏佛教藝術展

標題:

時間:

2019年12月7日至2020年5月3日

地點:

佛光山佛陀紀念館本館二樓1、2展廳(高雄市大樹區統嶺里統嶺路1號)

主辦單位:

佛光山文教基金會、上海博物館

聯絡人:

Tel: 07-6563033#4002

內容簡介:

上海從晚清至民國初年,就被文化人士稱為「海上」,如有《海上繁華夢》、《海上花列傳》、《海上梨園志》等著作;而今「海上聞人」、「海上名家」等稱謂早已成為上海的習俗。更有不少文人用作別號,如《海上繁華夢》的作者孫玉聲別號「海上漱石生」,《申報》主筆蔡爾康自稱「海上蔡子」。 本次展覽取名《海上佛影》旨在展示上海博物館收藏的傳世及通過科學考古發掘所得的珍貴佛教造像和佛教文物。

本次展覽根據佛光山佛陀紀念館的展館特點與我館佛教文物的不同來源特分《上海博物館藏佛教藝術珍品》與《上海地區出土佛教文物精品》兩個部分,分別在該館兩個展廳同時展出。佛教藝術是中國古代藝術的一個重要門類,本次展覽及展覽相關活動,為臺灣當地觀眾及來自世界各地的赴台遊客提供了一個欣賞和瞭解中國古代佛教藝術精華的視窗。

本次展覽共展出上海博物館所藏佛教文物226組,共284件器物,涵蓋金銅佛教造像、石刻佛教造像、唐卡,以及與佛教有關的玉器、書畫等門類文物。展品中上海博物館館藏佛教藝術珍品,年代上跨越十六國至明清時期,地域上漢、藏、蒙古地區兼具,從而勾勒出我國佛教藝術發展的大致脈絡;展品中的上海地區出土的眾多佛教文物,表現了上海地區佛教自唐代以來繁榮興盛的狀況。承辦展覽的佛陀紀念館是臺灣著名的佛教藝術博物館,多年來致力於兩岸文化交流,本次展覽在該館舉辦亦是兩岸文化交流的一段殊勝因緣。

系統號:

A-015227

【展覽】婉而通——篆書的故事

標題:

時間:

2020年1月1日至3月25日

地點:

國立故宮博物院204、206陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

書法是人類文化史上特殊的藝術形式,除了運用在日常書寫中,長久以來也發展出完整而獨立的藝術理論體系。有關書法的發展歷程與審美品評,始終是受到關注的課題,本展特別選出不同時期的篆書來介紹風格流變與欣賞角度。

歷代篆書琳瑯滿目,包括甲骨文、金文、陶文、盟書、簡帛書、璽印文、錢幣文、石刻文字等,可簡單區分為大、小篆,秦統一文字之前通稱大篆。隸書在秦漢之際發展成熟,成為通行書體,自此篆書退出書寫主流,成為特殊的裝飾文字,南北朝以後又發展出楷書與行書。直到清代,三代秦漢古文字陸續出土,加上務實學風的影響,書家重新探索古代筆法,終於在篆書寫作上開創新局。

儘管古老的篆書很早就脫離日常使用脈絡,卻能以其高度的藝術性延續生命。篆書筆法雖然簡單,線條起伏變化也較小,其結構卻極富變化性,從方正、寬扁到不規則形都能加以安排,很容易應用於各種不同的媒材上。唐代書論家孫過庭(約647-約690)曾說:「篆尚婉而通」,明確指出篆書賞鑑的重要參考標準。篆書要達到婉而通的境界,除了線條的流暢與質感,還需配合篆法的空間安排,才能展現出各種不同的美感。

系統號:

A-015279

【展覽】四方來朝——職貢圖特展

標題:

時間:

2020年1月1日至3月25日

地點:

國立故宮博物院210、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「職貢」是王朝時代的中國對外交往的體制,意指朝貢國向宗主國修職納貢,並接受朝覲、冊封與賞賜,以示臣服。東亞職貢體系的建立,起源於先秦時期。西周訂立甸服、侯服、賓服、要服及荒服等朝貢服制,規範周天子跟諸侯、邊疆民族的關係。深植於西周朝貢體系的「非平等關係」與「華夏中心思想」,持續影響歷代涉外事務的運作,並且反映到圖像中。

「職貢圖」是描繪邦交國、藩屬國與邊地部族的圖像,不論是刻畫遠來朝覲的使節,或者以各地貢物象徵四方來朝,皆可視為廣義的「職貢圖」。職貢圖具有展示國力、象徵民族融合,展現大一統氣象的意義,因此備受統治者重視,經常由朝廷敕命繪製萬國來朝的盛況。

國立故宮博物院典藏有豐富的職貢題材作品,本次共選展20組件,希望透過圖像梳理與文字考證,分析職貢圖的風格類型。例如兼具紀實和想像的〈閻立本職貢圖〉,刻畫中國為世界中心的〈契丹使朝聘〉,暗喻華夷有別的〈李公麟萬國職貢圖〉,揭示地緣政治的〈閻立本王會圖〉、〈顧德謙摹梁元帝蕃客入朝圖〉,體現治外方略的〈明太祖御筆〉、〈謝遂職貢圖〉,描繪人物牽曳走獸的經典圖式,如〈周昉蠻夷執貢圖〉、〈明人畫麒麟沈度頌〉等,都是對外交通的吉光片羽。

系統號:

A-015280

【展覽】神様になった海軍パイロット——杉浦茂峰——飛虎将軍廟展

標題:

【展覽】神様になった海軍パイロット——杉浦茂峰——飛虎将軍廟展

時間:

2019年10月5日至2020年3月30日

地點:

筑波海軍航空隊記念館(茨城県笠間市旭町654)

主辦單位:

筑波海軍航空隊記念館、飛虎將軍廟

聯絡人:

Tel: 0296-73-5777

內容簡介:

2019年10月5日より、茨城県笠間市の筑波海軍航空隊記念館にて、台南の飛虎将軍廟展が開かれるそうです。飛虎将軍こと杉浦茂峰飛曹長の紹介に始まり、飛虎将軍廟の由来や歴史など、幅広く紹介されます。半年間開かれるので多くの方に足を運んでほしいですね。

系統號:

A-015129

【展覽】鉅鹿発見100年——磁州窯と宋のやきもの

標題:

時間:

2020年1月18日至3月15日

地點:

静嘉堂文庫美術館(東京都世田谷区岡本2-23-1)

主辦單位:

静嘉堂文庫美術館

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600

內容簡介:

中国宋代(960~1279)の陶磁器は「宋磁(そうじ)」と称され、中国の工芸文化のひとつのピークを示すものとして世界的に評価されています。2020年は、近代における宋磁蒐集の契機となった北宋の町「鉅鹿(きょろく)」遺跡と磁州窯(じしゅうよう)の陶器の再発見からおよそ100年にあたります。

磁州窯は河北省南部に位置し、五代(10世紀)以降現代まで日用の器物を大量に生産した民窯です。白化粧(しろげしょう)や黒釉の技法を基本に、独特の「掻落(かきおと)し」と呼ばれる彫刻的な文様表現、鉄絵(てつえ)や紅緑彩(こうりょくさい)(赤絵)、三彩や翡翠(ひすい)釉などを用いた多種多彩で装飾性豊かな陶器を生み出しました。また同様の製品を焼造する生産地は、河南・山西・山東・安徽・陝西といった華北地域一帯に広がり、またその技術は国境を越えて契丹(きったん)族の遼(916~1125)やタングート族の西夏(1038~1227)にまで伝わっていきました。

本展ではまとまって公開されることの少なかった館蔵の磁州窯とその周辺の陶磁器(磁州窯系陶器)を紹介します。あわせて国宝「曜変天目(稲葉天目)」をはじめとする宋磁の名品を展示いたします。

1.講演会

「磁州窯と磁州窯系諸窯、そしてその影響の軌跡」

日時:2月22日(土) 午後1時30分開演

講師:守屋雅史氏(神戸松蔭女子学院大学教授)

会場:当館地階講堂

定員:120名

聴講料:無料(ただし、当日の入館券が必要)

申込方法:当日、開館時より整理券配布(1名様につき1枚)

※整理券の番号順にお入りいただきます。

2.河野元昭館長のおしゃべりトーク

「めでたい絵 饒舌館長口演す ―磁州窯発 江戸絵画行き―」

日時:2月1日(土)午後1時30分開演

講師:河野元昭(静嘉堂文庫美術館館長)

会場:当館地階講堂

定員:120名

聴講料:無料(ただし、当日の入館券が必要)

申込方法:当日、開館時より整理券配布(1名様につき1枚)

※整理券の番号順にお入りいただきます。

3.陶芸ワークショップ

「掻落しで陶器に絵を描く」

日時:2月16日(日)

A(午前の部):午前10時30分~午後0時30分

B(午後の部):午後1時30分~午後3時30分

会場:当館地階講堂

定員:A・Bいずれも定員20名

内容:磁州窯を代表する装飾技法「白地黒掻落」で皿に文様を描きます。

講師:小山耕一氏(東京竜泉窯)

参加費:2,500円(入館料別)

申込方法:事前申し込み制となります。詳細は順次「お知らせ」ページに掲載していきますのでご確認ください。

4.静嘉堂コンサート

「100万人のクラシックライブ」

日時:3月7日(土)午後2時開演(予定)

参加費:1,000円(入館料別)

申込方法:事前申し込み制となります。詳細は順次「お知らせ」ページに掲載していきますのでご確認ください。

会場:当館地階講堂

定員:100名

系統號:

A-015130

【展覽】平山郁夫展——シルクロードとガンダーラ美術

標題:

時間:

2020年1月25日至3月15日

地點:

川越市立美術館(川越市郭町2丁目30番地1)

主辦單位:

川越市立美術館

聯絡人:

Tel: 049-228-8080

內容簡介:

戦後を代表する日本画家・平山郁夫(1930-2009)の芸術を支える重要なテーマに、シルクロードがあげられます。日本文化とは何かという命題のもと、1968年にその源流を訪ねてシルクロードに足を踏み入れた平山は、以降40年以上にわたって取材を重ね、文明や民族、宗教や文化が交差する歴史ある交易路の壮大な風景とそこに生きる人々を描き続けました。

平山はまた、取材をとおしてシルクロードに残る貴重な文化遺跡の危機的状況に直面し、文化財保護の提唱・実践者として奔走したことでも知られています。

本展では、平山郁夫シルクロード美術館が所蔵する作品群の中から、ユーラシア各地や日本の美しい風景を描いた代表的な日本画と素描作品の数々をご紹介します。あわせて、彼の文化財保護活動の所産である貴重なコレクションから「釈尊伝」を中心とするガンダーラ美術を一堂に展示します。

系統號:

A-015261

【展覽】文徴明とその時代

標題:

時間:

2020年1月2日至3月1日

地點:

東京国立博物館、台東区立書道博物館

主辦單位:

東京国立博物館、台東区立書道博物館

內容簡介:

明時代の中期に活躍した文徴明(1470-1559)は、蘇州における芸苑の領袖として君臨し、90歳の長寿を全うしました。文徴明の子や甥も書画を善くしたことから、文一族は後世にも多大な影響を与えました。海を隔てた日本も例外ではなく、江戸時代においても一世を風靡しました。2020年は、文徴明の生誕550年にあたります。17回目を迎える東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画では、国内に現存する文徴明や同時代に活躍した書画に焦点をあて、文徴明の魅力に迫るとともに、後世に与えた影響を紹介します。

東京国立博物館 東洋館8室

▼会期:2020年1月2日(木)~3月1日(日)

▼休館日:月曜日、1月14日(火)、2月25日(火)

1月13日(月・祝)、2月24日(月・祝)は開館

▼観覧料:一般 620円、大学生 410円

▼詳細:https://www.tnm.jp/

台東区立書道博物館

▼会期:2020年1月4日(土)~3月1日(日)

▼休館:日月曜日、1月14日(火)、2月25日(火)

1月13日(月・祝)、2月24日(月・祝)は開館

▼観覧料:一般・大学生 500円、高・中・小大学生 250円

▼詳細:http://www.taitocity.net/zaidan/shodou/

系統號:

A-015273

【展覽】Reflets de Chine: Trois siècles de peinture sous verre chinoise

標題:

【展覽】Reflets de Chine: Trois siècles de peinture sous verre chinoise

時間:

2019年6月16日至2020年3月1日

地點:

Vitromusée Romont( Rue du Château, 1680 Romont)

主辦單位:

Vitromusée Romont

聯絡人:

Tel: +41 (0)26 652 10 95;E-mail: info@vitromusee.ch

內容簡介:

As a museum entirely dedicated to the glass arts, the Vitromusée Romont houses a collection of more than 1300 reverse glass paintings—in addition to stained glass, glass containers, graphic works and tools related to glass arts. No museum in Switzerland or abroad, nor any private collection, holds such an important collection of this particular art in terms of quality, variety and quantity.

For its next temporary exhibition, the museum will highlight a form of artistic production little known to date, that of Chinese reverse glass painting. This will be the first exhibition in Switzerland devoted exclusively to this art created in China between 1750 and 1950, retracing its long history: from its conception in the 18th century with the successful artistic encounter between Chinese painting and that of Europe, to its subsequent ‘globalization’ before becoming a widespread popular art within China.

系統號:

A-015131

【展覽】Ancient Vessels: A Visual and Material History of Food and Drink in China

標題:

【展覽】Ancient Vessels: A Visual and Material History of Food and Drink in China

時間:

2020年1月20日至3月21日

地點:

Brunei Gallery: Exhinition Rooms, SOAS, University of London

主辦單位:

SOAS’s Brunei Gallery, Museum of East Asian Art

內容簡介:

SOAS’s Brunei Gallery is pleased to present an exhibition in partnership with the Museum of East Asian Art (MEAA), Bath that complements MEAA’s exciting new exhibition China on a Plate: A Visual and Material History of Food and Drink (23 November 2019 – 8 May 2020) focusing on the historical culture of Chinese food and drink. The exhibitions are the result of a joint research project between the Museum and SOAS University of London which will culminate in an international scholarly conference in March 2020.

A large percentage of objects within the MEAA’s collections were originally used as food or drinking vessels. In fact, many beautiful artefacts that are classified as Chinese ‘art’ were originally made for daily purposes and were not meant to be displayed in a museum or collected by enthusiasts as they are today. Both exhibitions aim to reconsider this by exploring the original functions and uses of these museum objects. The exhibits date from the later Neolithic period in China (c. 2000 BC) to the 19th century and are made from a wide range of materials, including jade, porcelain, lacquer, bronze and glass.

The SOAS exhibition presents the objects in eleven different but related themed sections, which reveal the blurred boundaries between food and medicine in Chinese culture, the importance of vessels in religious and ritual practices, food and drink in burial traditions, the different vessels used for wine and tea consumption as well as the special designs and decorations on food and drink vessels which often relate to art and visual culture.

Through these new interpretations of the objects, visitors will be able to explore historical Chinese material culture from a fresh perspective and gain an insight into the material world of food and drink in China before the 20th century.

系統號:

A-015171