標題

- 【演講】魏斌:六朝山林文化空間的興起

- 【演講】范燕秋:日本帝國與殖民醫學

- 【演講】延廣真治:明清文學與江戶落語

- 【演講】鄭麗榕:漁民、科學家與博物館:台灣美人魚儒艮的文化史

- 【演講】李浩:滿亭山色借吟詩:中國園林文學研究的回顧與展望

- 【演講】鄭義愷:伊斯蘭傳統中宗教與哲學的交會:以Ibn Rushed為例

- 【演講】常延法師:共學安老:從善終條件談樂齡學習

- 【演講】王冠雅:人的聲音在蒙古的政治性?

- 【演講】郭美芬:在澳洲發現臺灣史

- 【演講】李瑞騰:民國文學的域外流動

- 【演講】邱貴芬:音像與網路時代的歷史敘述模式:從《賽德克・巴萊》、紀錄片《霧社・川中島》到維基百科的「霧社事件」

- 【演講】越建東:早期佛教的禪修與禪法

- 【演講】陳登武:「製作檔案」:隱藏的真相與虛構的歷史

- 【演講】鄭維中:荷治時期大員港的入港規範:駁船、旗號與盪纓

- 【演講】趙昕毅:宗教與社會資本:臺南市的送天師

- 【演講】潘美玲:印度的西藏地圖

- 【演講】黃進興:反思「中國哲學合法性」的辯論:一個虛構的「假議題」(pseudo-problem)

- 【演講】2019年度現代中国公開講座:中華人民共和国70年と今後の展望

- 【演講】第11屆余英時先生歷史講座

- 【演講】苯教「傳統」的復振及其與象雄歷史文化的關係再思考

- 【演講】林鎮國:空性與後/世俗時代:從Charles Taylor與Jürgen Habermas談佛教哲學的回應

- 【演講】白蓓兒:Verb classes and grammatical relations in Northern Amis

- 【演講】宋后楣:嘯虎與躍鯉:解讀中國動物畫

- 【演講】朱振宏:由內亞文化視角重新審釋中國史:從漢初「嫚書事件」說起

- 【演講會】東洋文化講座シリーズ第100回特別記念講演会「東アジアにおける危機言語」

- 【演講】葉爾建:試驗場、農林牧業與美屬菲律賓時期的殖民科學

- 【演講】何鳳嬌:從國史館館藏財政部國有財產局檔案看戰後的日產問題

- 【演講】楊翠:如何看見?——歷史真相與檔案運用

- 【演講】蔡明純:近代臺灣與東亞女性旅人群像

- 【演講】葛仕達:古代歐亞冶金發展的主要趨勢和中國的觀點

- 【演講】吉敏:中緬經濟走廊(CMEC)協定與緬甸的未來

- 【演講】齋藤智寬:《續高僧傳・感通篇》閱讀札記

- 【演講】Nhung Tuyet Tran:The Han-Nom dictionary in Vietnam

- 【演講】孫江:歴史學のなかの「南京事件」

- 【演講】劉威志:世變詩學、詞體特質,與遺民新說───「淪陷/易代」作為方法

- 【演講】包樂史:紅溪慘案:1740年巴達維亞的華人大屠殺

- 【演講】林秀幸:族群的相對論

- 【演講】顧孝永:俄羅斯漢學

- 【演講】Willy Lam:The Fight for China’s Future: Civil Society Vs the Party

- 【演講】張崑振:臺灣文化資產修復調查研究的史料運用

- 【演講】張珣:標準化與帝國隱喻:從天妃的「朝封」與「道封」談起

- 【演講】鄭阿財:佛頂因觀世音菩薩大陀羅尼經及經變與民俗文化

- 【演講】任天豪:檔案運用及歷史研究:以中研院近史所《外交部檔案》為例

- 【演講】王德威專題演講

- 【演講】黃國超:聽見「娜魯灣」:戰後臺灣山地歌謠唱片小史

- 【座談會】戲曲學(二):藝術論與批評論

- 【演講】Ariel Fox:Seventeenth Century Chinese Opera and money, merchants, and silver

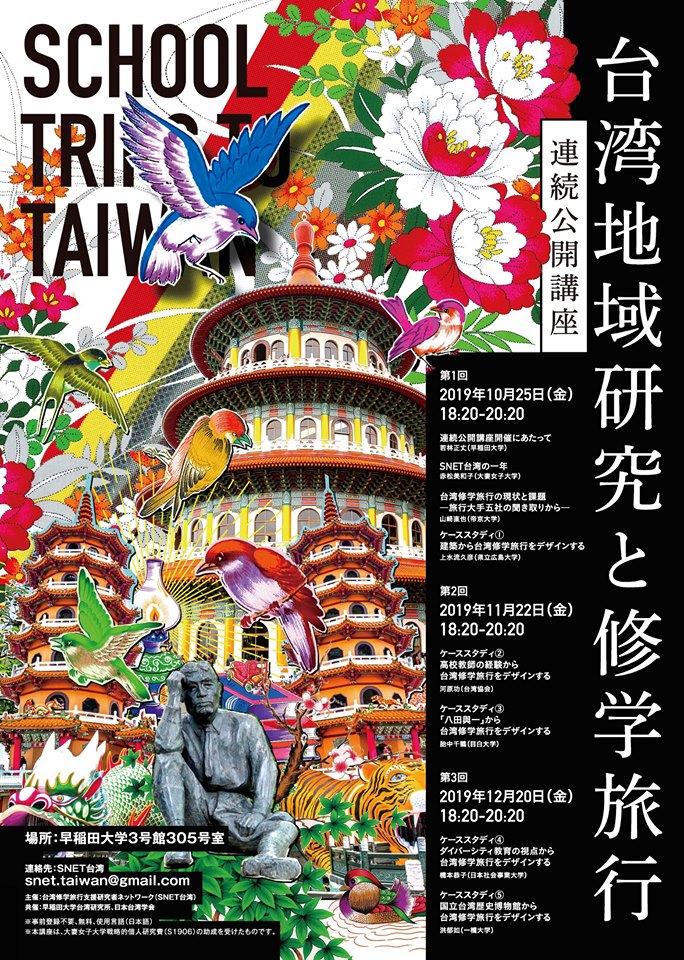

- 【系列演講】「台湾地域研究と修学旅行」連続公開講座

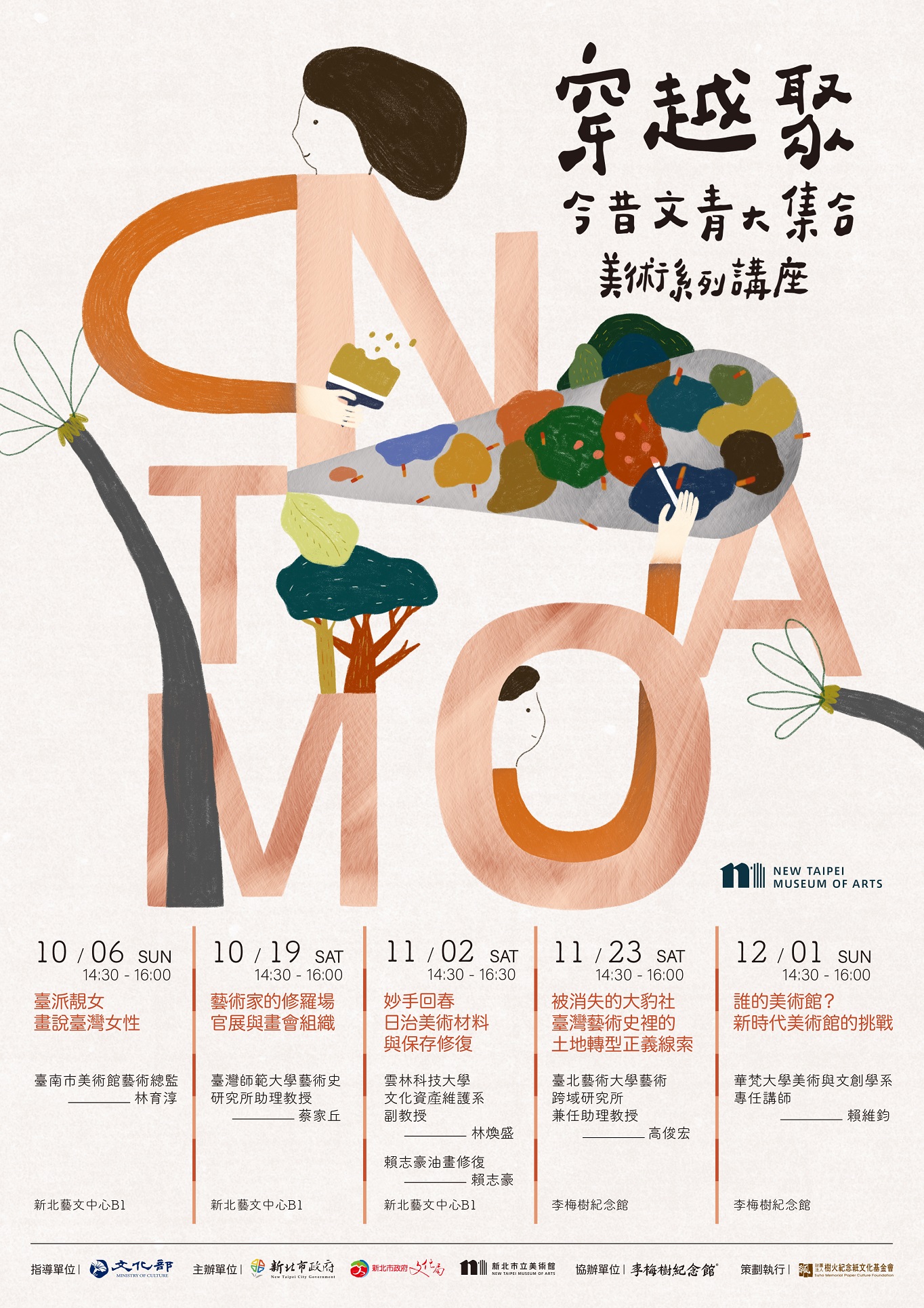

- 【系列演講】穿越聚:今昔文青大集合 美術系列講座

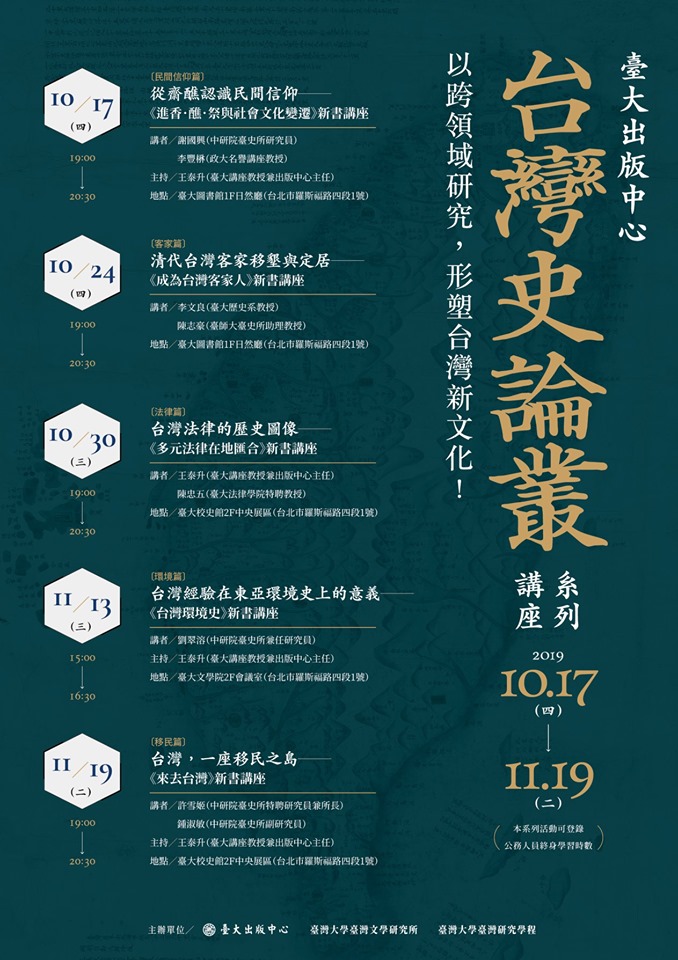

- 【系列演講】台灣史論叢系列講座

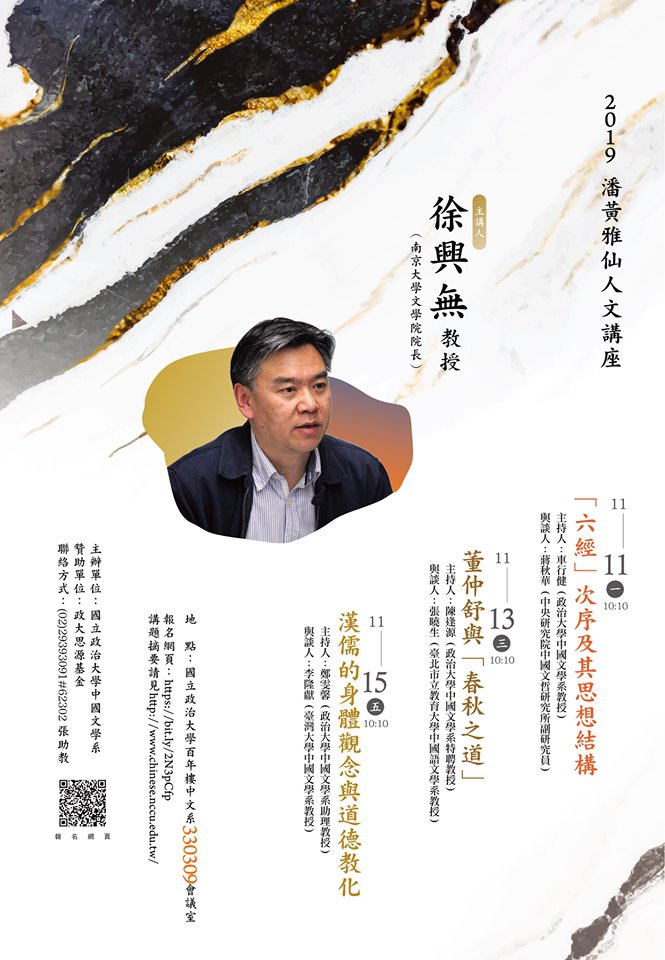

- 【系列演講】2019潘黃雅仙人文講座

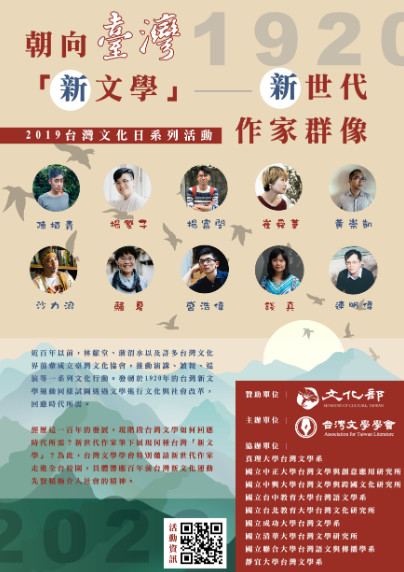

- 【系列演講】朝向台灣「新文學」:新世代作家群像

- 【系列演講】2019桃園學系列講座

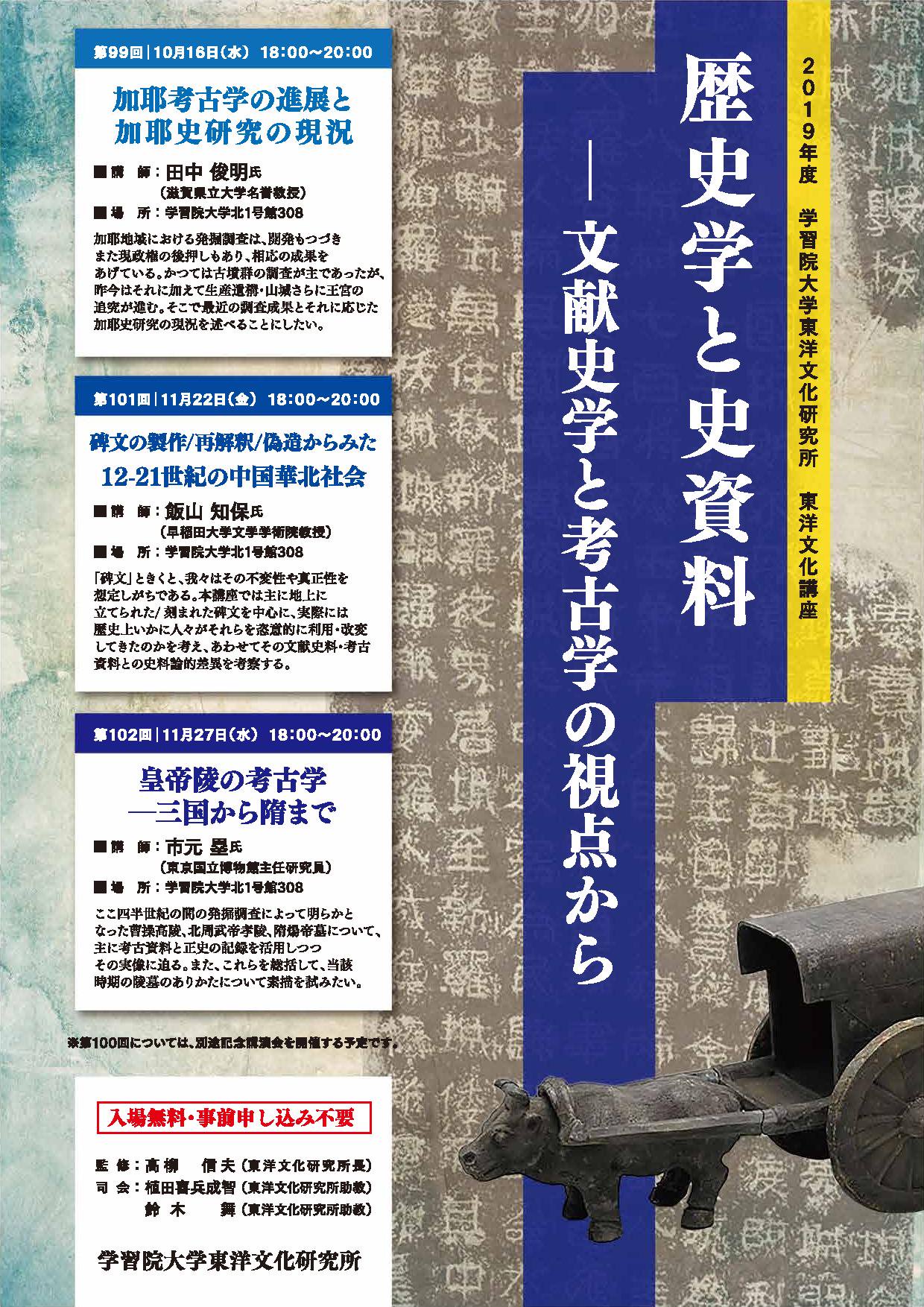

- 【系列演講】東洋文化講座シリーズ「歴史学と史資料:文献史学と考古学の視点から」

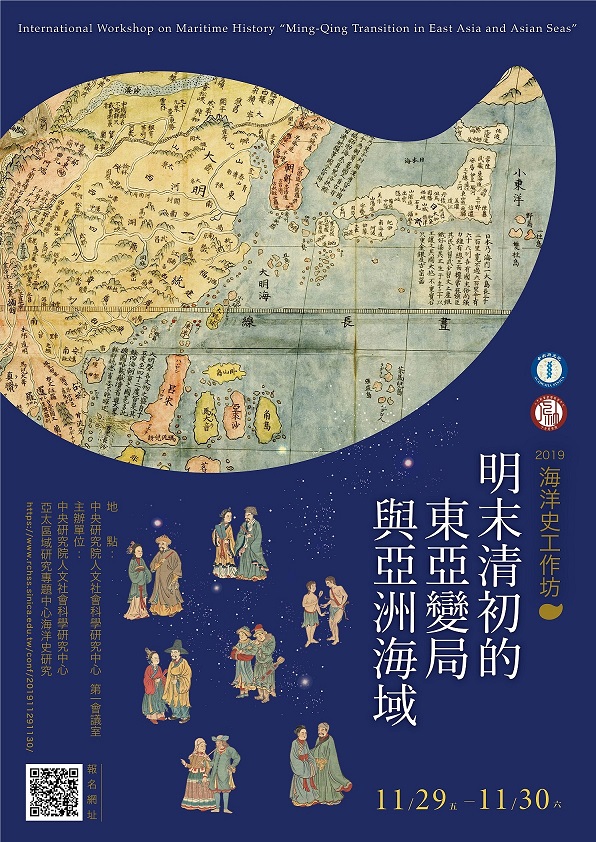

- 【工作坊】2019海洋史工作坊:明末清初的東亞變局與亞洲海域

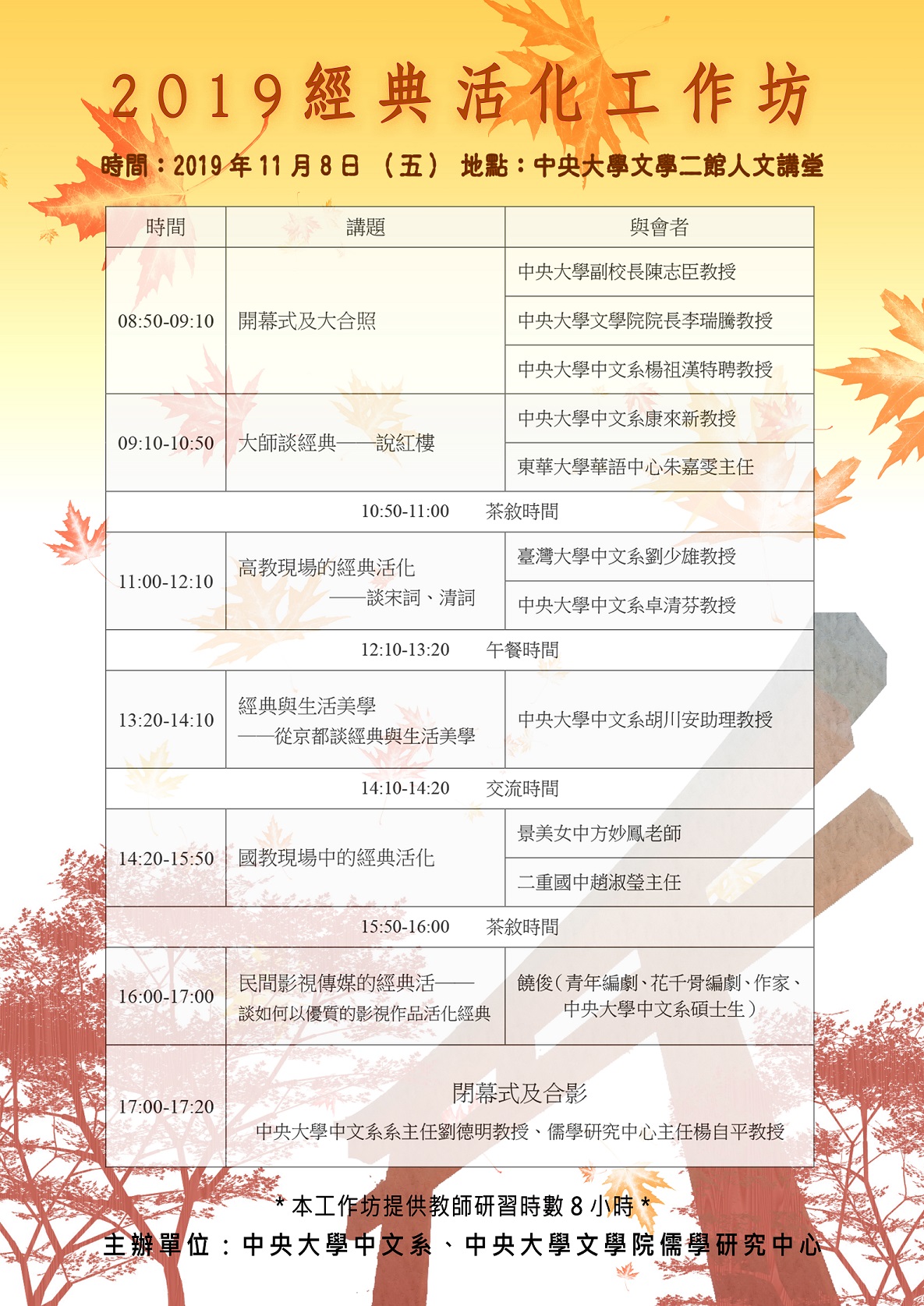

- 【工作坊】2019經典活化工作坊

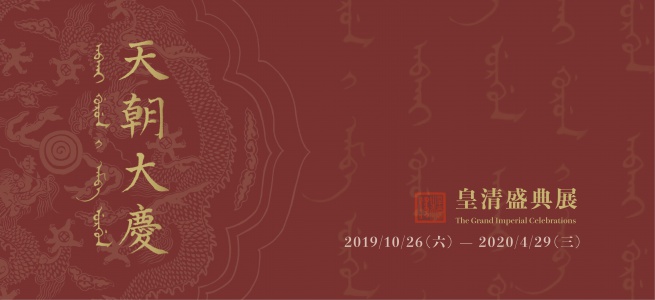

- 【展覽】天朝大慶:皇清盛典展

- 【展覽】逆旅 ‧ 一九四九:臺灣戰後移民文學特展

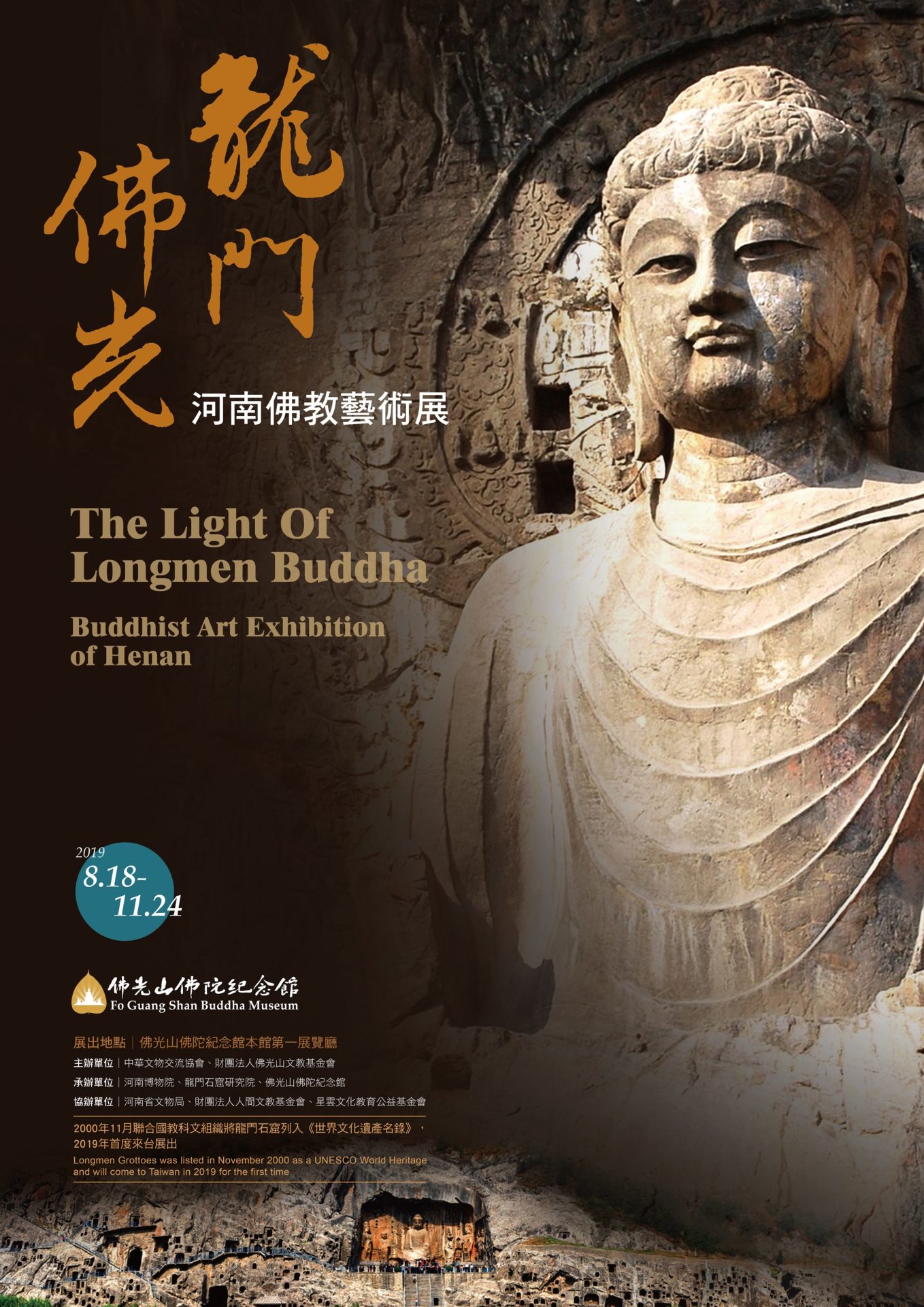

- 【展覽】龍門佛光:河南佛教藝術展

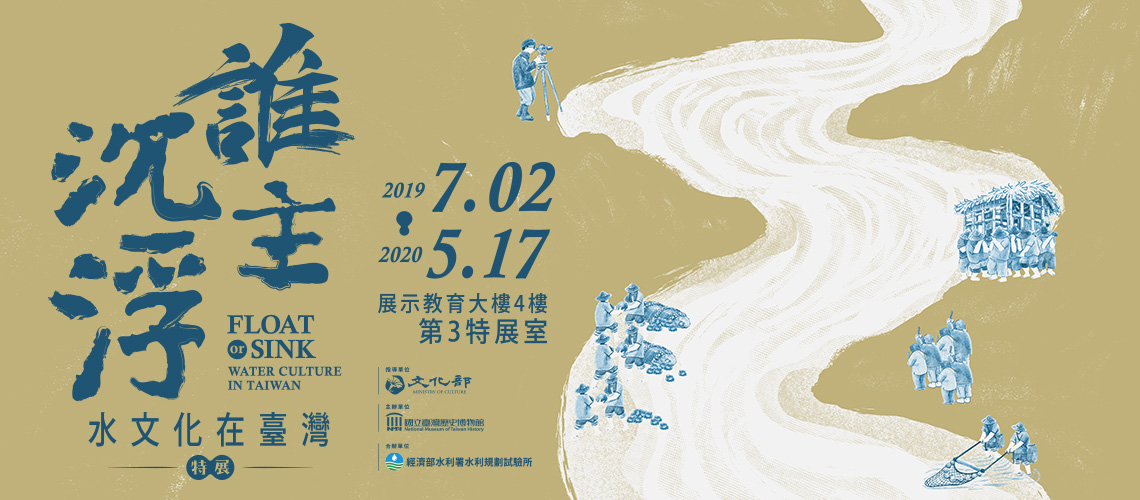

- 【展覽】誰主沉浮:水文化在臺灣特展

- 【展覽】複視:環境、公路、人──走過莫拉克風災特展

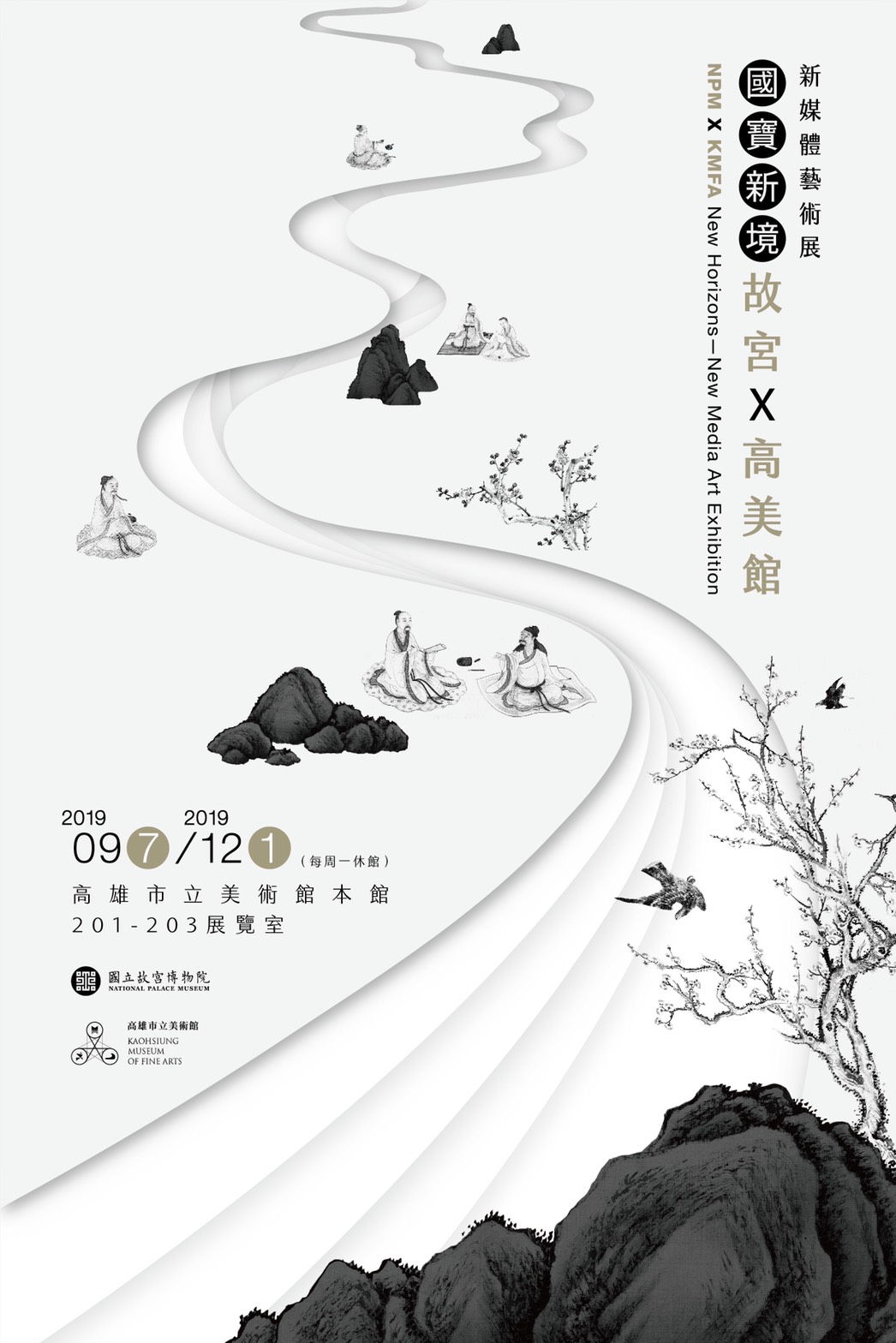

- 【展覽】故宮x高美館:國寶新境──新媒體藝術展

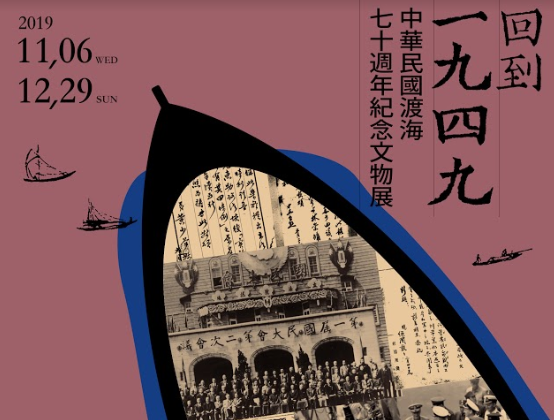

- 【展覽】回到1949:中華民國渡海七十週年紀念文物展

- 【展覽】以文會友——雅集圖特展

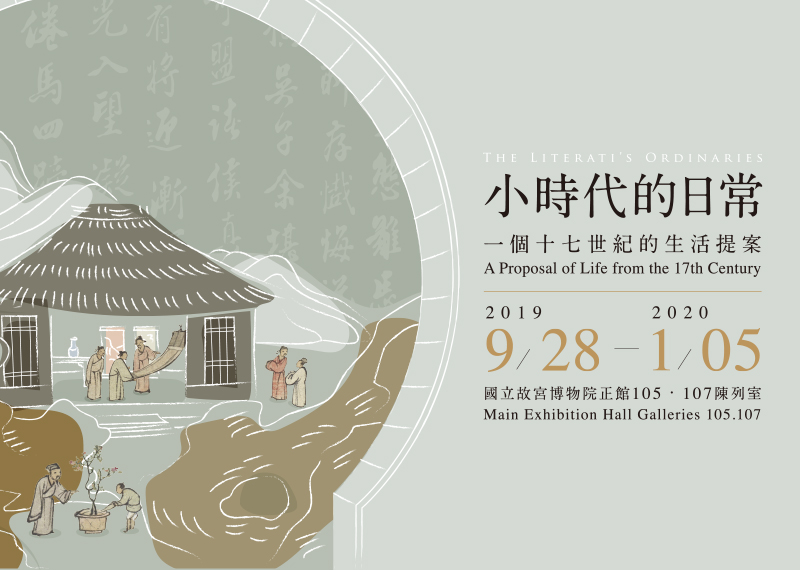

- 【展覽】小時代的日常——一個十七世紀的生活提案

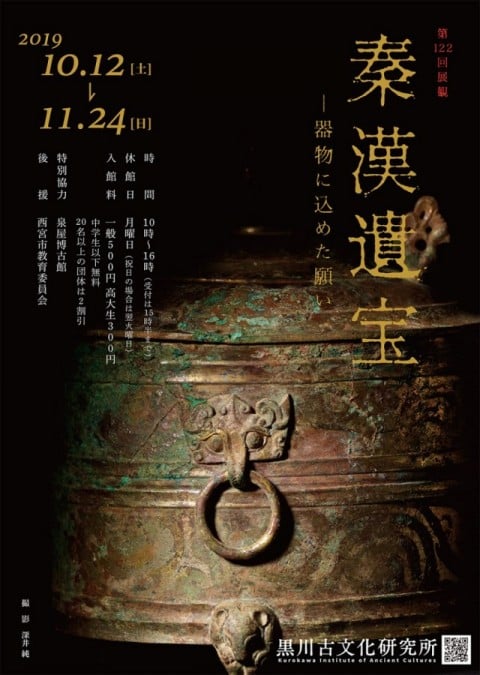

- 【展覽】秦漢遺宝:器物に込めた願い

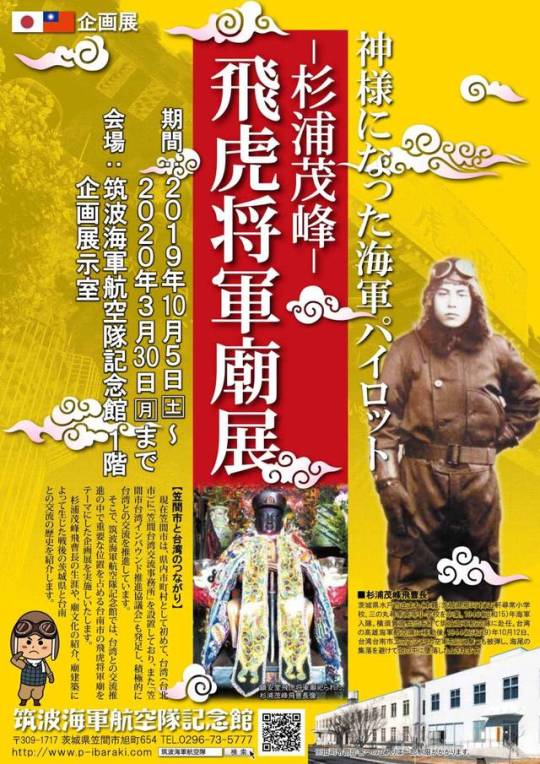

- 【展覽】神様になった海軍パイロット——杉浦茂峰——飛虎将軍廟展

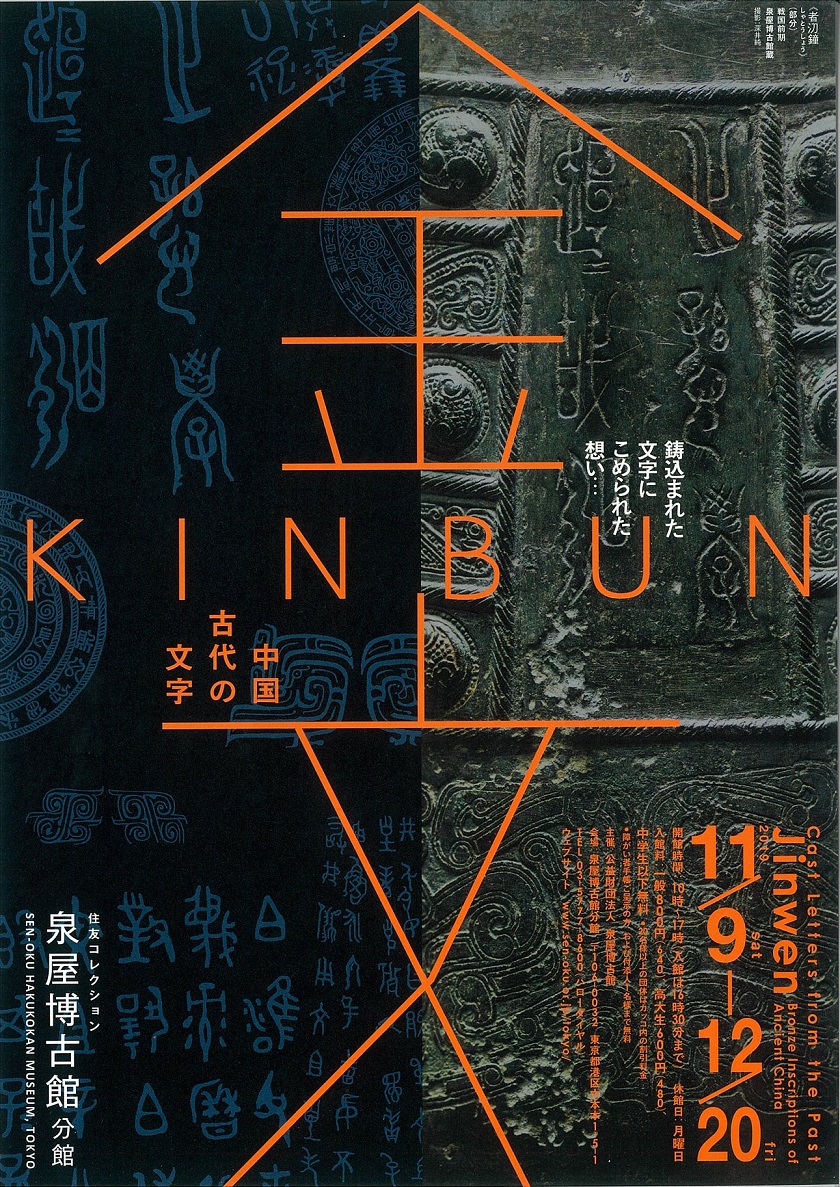

- 【展覽】金文——中國古代の文字

- 【展覽】仏像:中国・日本

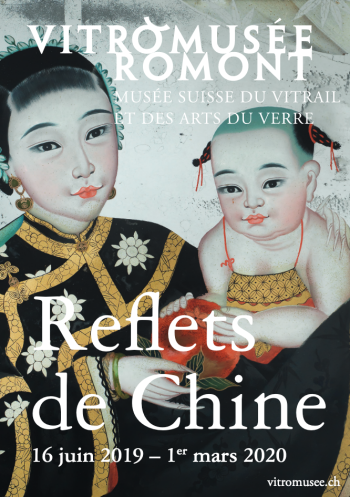

- 【展覽】Reflets de Chine: Trois siècles de peinture sous verre chinoise

【演講】魏斌:六朝山林文化空間的興起

標題:

時間:

2019年11月1日(週五)14:30-17:00

地點:

臺灣大學歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史系

主講人:

魏斌(武漢大學歷史學院教授)

內容簡介:

主持人:陳弱水(國立臺灣大學歷史系特聘教授)

系統號:

A-014878

【演講】范燕秋:日本帝國與殖民醫學

標題:

時間:

2019年11月4日(週一)14:20-16:20

地點:

臺灣大學文學院研討室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史系

主講人:

范燕秋(國立臺灣師範大學臺史所教授)

內容簡介:

主持人:陳翠蓮(國立臺灣大學歷史系教授)

系統號:

A-014879

【演講】延廣真治:明清文學與江戶落語

標題:

時間:

2019年11月4日(週一)15:00-17:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓701會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

延廣真治(日本東京大學榮譽教授)

內容簡介:

主持人:藍弘岳(中央研究院史語所副研究員)

備註:本演講以日文(中文口譯)進行,無須事先報名,歡迎蒞臨參加

系統號:

A-014814

【演講】鄭麗榕:漁民、科學家與博物館:台灣美人魚儒艮的文化史

標題:

【演講】鄭麗榕:漁民、科學家與博物館:台灣美人魚儒艮的文化史

時間:

2019年11月4日(週一)19:00

地點:

成功大學光復校區國際會議廳第一演講室(臺南市大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學歷史學系

主講人:

鄭麗榕(國立政治大學臺史所助理教授)

系統號:

A-014717

【演講】李浩:滿亭山色借吟詩:中國園林文學研究的回顧與展望

標題:

時間:

2019年11月5日(週二)10:00

地點:

臺灣大學文學院會議室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學中文系

主講人:

李浩(陝西西北大學文學院教授、長江學者)

內容簡介:

主持人:曹淑娟(國立臺灣大學中文系教授)

系統號:

A-014876

【演講】鄭義愷:伊斯蘭傳統中宗教與哲學的交會:以Ibn Rushed為例

【演講】常延法師:共學安老:從善終條件談樂齡學習

標題:

【演講】常延法師:共學安老:從善終條件談樂齡學習

時間:

2019年11月6日(週三)14:00-17:00

地點:

政治大學百年樓330111會議室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學華人文化主體性研究中心

主講人:

常延法師(法鼓山)

內容簡介:

【政大華人文化主體性研究中心:佛教倫理與文化講座系列】

?時間:2019年11月6日(週三) 14:00-17:00

?地點:政治大學百年樓330111會議室

?講者簡介:「共學安老」倡行者。東吳中文系畢業,中華佛學研究所肄業,佛光宗教學碩士。依止聖嚴法師出家,講授佛法三十多年。近年因關注社會老年議題,提出「共學安老」的主張,呼籲透過共學,培養覺性照顧的能力,聚集以正念互助的共老夥伴,一起實踐平靜、祥和、覺醒的老後生活,直到為今生畫下圓滿句點,並且自在安詳地奔向理想來生!

?講座簡介:2025年台灣將步入超高齡社會,這是當前的熱門話題,也是極嚴峻的社會議題。如何才能有優質的老後生活,乃至理想的善終,更成為許多人的深切想望。但是,如果追問何謂優質的老後生活?怎樣才算是善終?就會發現歧異非常大,或是從醫療層面考量、或是從法律層面考量、或是從經濟層面考量等等,足見優質老後生活乃至善終議題的複雜多元性。身為佛教宗教師面對此複雜多元的老死議題時,想到當年悉達多太子就是為了直接面對生老病死的問題,而捨棄王位出家修行,成道後的釋迦牟尼佛,打著赤腳行走於恆河兩岸,就是要把他對老死的體悟、以及解決方案告訴世人。2600年後的今天,我們終於也和當年的悉達多太子一樣,感受到老死的侵逼!相信此時此刻,正是最適合聆聽佛陀用生命親自實驗證明的心得和教導的時候,因此,本次演講將從雜阿含經來探討籌備善終資糧的原則,依此原則就可以選擇生活的重心,善終的想望,也就自然水到渠成了。

* 本場次毋須事先報名,當日可自由入座。

系統號:

A-014917

【演講】王冠雅:人的聲音在蒙古的政治性?

標題:

時間:

2019年11月6日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所新館3樓2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

王冠雅(清華大學人類學研究所碩士生,本所107年度碩士論文寫作獎助者)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

人的聲音是伏流,聲音帶動字詞,包括言語的無聲與靜默,皆使語言作為一種覆滿意義的整體。在碩士論文於蒙古的初步研究中,人的聲音語言將公民身份與語言身分突顯,在言語對話中流瀉出的政治性再現了鑲嵌在聲音語言內的權力、正義與社會壓迫(coercion)之關係。此研究分享將從中文語言之於蒙古的影響力開展。

1. 餐點提供:

(1)因經費有限,自2017年元月起,午餐提供對象僅限本所研究與行政人員、訪問研究者、助理、博物館志工,以及主持人和演講者推薦之人士。

(2)其他有興趣者,歡迎自備午餐參與。

2. 報名網頁:https://www.ioe.sinica.edu.tw/

3. 報名期間:即日起至 11/3(週日)23:00為止,餐點提供通知於 11/4(週一)回覆。

4. 若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消日後報名資格。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點,請自備環保餐具。

6. 聯絡資訊:林音秀 小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-014794

【演講】郭美芬:在澳洲發現臺灣史

標題:

時間:

2019年11月6日(週三)13:10-16:00

地點:

政治大學研究大樓250422室(文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學歷史學系

主講人:

郭美芬(國立政治大學歷史學系訪問學人、臺灣獎助金受獎學人、澳洲昆士蘭大學研究員)

系統號:

A-014870

【演講】李瑞騰:民國文學的域外流動

標題:

時間:

2019年11月23日(週六)9:10-12:00

地點:

政治大學330309會議室(文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學中文系

主講人:

李瑞騰(國立中央大學文學院院長)

系統號:

A-014889

【演講】邱貴芬:音像與網路時代的歷史敘述模式:從《賽德克・巴萊》、紀錄片《霧社・川中島》到維基百科的「霧社事件」

標題:

【演講】邱貴芬:音像與網路時代的歷史敘述模式:從《賽德克・巴萊》、紀錄片《霧社・川中島》到維基百科的「霧社事件」

時間:

2019年11月6日(週三)15:00-17:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓704會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所文物圖像研究室

主講人:

邱貴芬(國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所教授)

內容簡介:

備註1:文物圖像研究室【圖像與社會史】系列演講

備註2:本場次為中文演講

備註3:本演講採自由入席,無須報名,歡迎參加。若需參加證明者,請當天向主辦單位索取。

系統號:

A-014872

【演講】越建東:早期佛教的禪修與禪法

標題:

時間:

2019年11月6日(週三)18:00-19:40

地點:

東海大學人文大樓H452(臺中市西屯區台灣大道四段1727號)

主辦單位:

東海大學哲學所

主講人:

越建東(東海大學哲學所所長)

系統號:

A-014883

【演講】陳登武:「製作檔案」:隱藏的真相與虛構的歷史

標題:

時間:

2019年11月7日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳登武(國立臺灣師範大學歷史學系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

美國歷史學家娜塔莉·澤蒙·戴維斯(Natalie Zemon Davis,1928年11月8日-)的著作:《檔案中的虛構:16世紀法國司法黨案中的赦罪故事及故事的敘述者》,談16世紀的法國司法黨案中的赦罪故事和故事的敘述者,她想提醒大家:這些赦罪檔案所記載的故事純屬虛構,歷史家不可以據以重建歷史;一般讀者也不可視之為兇案發生的始末。戴維斯用這本書論證了檔案的虛構性以及檔案所反應的當時代社會心理,值得注意。讀古代中國歷史,也可以發現非常多不真實的記載。本演講希望談談「檔案」如何被「製作」?從而瞭解「真相」如何被隱藏以及歷史如何被「虛構」。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014718

【演講】鄭維中:荷治時期大員港的入港規範:駁船、旗號與盪纓

【演講】趙昕毅:宗教與社會資本:臺南市的送天師

標題:

時間:

2019年11月7日(週四)15:00-17:00

地點:

國家圖書館文教區301會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

趙昕毅(Shin-yi CHAO,美國羅徹斯特大學宗教與古典研究系副教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 2361-9132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

在臺南市,立冬之後兩個半月的任何一個週末都會看到一種精心策劃的宗教遊行。臺南市擁有數以百計的民間宗教廟宇。寺廟完成大修後,每隔幾十年,寺廟委員會邀請道士進行一次建醮。並請張道陵的神像來鑒醮。這個神像有時是借來的,或者是特別糊的紙像。醮儀結束後,雕像將由大型遊行隊伍護送,返回其本廟或是送城郊火化。這樣的遊行被當地稱為「送天師」。

宗教遊行是集體宗教虔誠的公共演示,由此培養對社群的投入以及展現對社群歸屬的承諾。此外,針對對遊行的期待與要求,在表演與儀式上方面同時促進合作與競爭,創新求變。在民主社會的城市環境中,遊行活動強化了宗教組織、官僚機構和民間私人之間的接觸互動。競爭、協商、相互借鏡是規劃一場宗教遊行的大原則。雖然成功的遊行都有其共同點,但個別歷史背景發展並不相同,並在不同的時間點滿足其成員的當下的需求。我的計劃研究是一方面從臺灣經濟社會史的角度爬梳送天師儀式的起源與發展,另外也從新興地方菁英與社會資本的角度分析城市宗教的變革。

每一場送天師固然是慶祝一間廟宇的成就,但其實需要各廟宇的合作,並且涉及眾多在遊行途中的鄰里廟宇。組織遊行需要廟會成員,尤其是委員會成員的大量時間、精力、人脈和資金。事前要跟地方政府討論空間、日程安排、衛生、交通控制和安全法規。可以說是全方位考驗廟宇負責人的能力。送天師於19世紀中葉成形,也正是臺南商界對政治轉趨積極的時候。送天師活動是探索現代城市的宗教,物質和地緣政治聯繫的理想切入點。

主持人:謝國興(中央研究院臺灣史研究所研究員)

※本演講以中文進行

系統號:

A-014820

【演講】潘美玲:印度的西藏地圖

標題:

時間:

2019年11月7日(週四)15:30-17:30

地點:

清華大學人社院A202演講廳(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

國立清華大學圖書館

主講人:

潘美玲(國立交通大學人文社會學系教授)

內容簡介:

報名:https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/public/libtour.php?with=identity&class=25

系統號:

A-014881

【演講】黃進興:反思「中國哲學合法性」的辯論:一個虛構的「假議題」(pseudo-problem)

標題:

【演講】黃進興:反思「中國哲學合法性」的辯論:一個虛構的「假議題」(pseudo-problem)

時間:

2019年11月7日(週四)16:00-18:00

地點:

政治大學季陶樓340423教室(文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學歷史學系

主講人:

黃進興(中央研究院院士、政治大學歷史學系講座教授)

系統號:

A-014871

【演講】2019年度現代中国公開講座:中華人民共和国70年と今後の展望

標題:

【演講】2019年度現代中国公開講座:中華人民共和国70年と今後の展望

時間:

2019年11月8日(週五)14:00-17:00

地點:

東洋文庫2階講演室(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

中国研究所

內容簡介:

一党支配は歴史的使命を終えるのか――建国70周年に思う(毛里和子,早稲田大学名誉教授)

テクノロジーが変える中国社会――監視技術と市民社会(梶谷懐,神戸大学教授)

参加費:中国研究所所員・研究会員・学生無料、一般1000円

系統號:

A-014836

【演講】第11屆余英時先生歷史講座

標題:

時間:

2018年11月10日、11日

地點:

香港中央圖書館地下演講廳(10日)、香港中文大學祖堯堂(11日)

主辦單位:

香港中文大學余英時先生歷史講座督導會、香港公共圖書館

主講人:

何俊(上海復旦大學特聘教授)

聯絡人:

E-mail: stevenhung@cuhk.edu.hk

內容簡介:

第一講:經義型塑與經典擱置――以啖助新《春秋》學為例

第二講:明體達用與思想盛衰――以湖學為例

※兩場演講皆以普通話進行

系統號:

A-014785

【演講】苯教「傳統」的復振及其與象雄歷史文化的關係再思考

標題:

時間:

2019年11月11日(週一)14:00

地點:

輔仁大學宜真學苑二樓博館所宜真空間(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

輔仁大學博物館學研究所、國立故宮博物院

主講人:

劉堉珊(暨南大學東南亞學系助理教授)

聯絡人:

王廷宇教授,E-mail: wangtingyuanth@gmail.com

內容簡介:

亞洲佛教與文明系列講座之五

亞洲佛教與文明的交會,在佛教起源地的南亞與內亞交界留下許多輝煌的遺產。在本系列的第2場演講時,我們就跟隨古正美老師翻越喜馬拉雅山到了印度西北部與阿富汗之間的貴霜王朝,了解了犍陀羅造像與建國信仰的關係。本次演講為亞洲佛教與文明的地6場演講,我們將跟隨暨南大學東南亞學系的劉堉珊助理教授,再次前往喜馬拉雅地區,看看源自該區域的苯教與象雄文明又會呈現哪些與低海拔地區佛教與文明之特色。

劉堉珊老師長期投入印度流亡藏人社群中的苯教信仰研究,除了關注流亡與離散人群之外,對於喜馬拉雅地區多元宗教交會現象也投注許多心力。苯教(Bon)又被當代信仰者稱為「雍仲苯」(Yungdrung Bon),與「藏傳佛教」最為人熟知的四大支派─寧瑪、薩迦、葛舉與格魯,在教義內容與儀軌表現上呈現高度相似性,但卻有相當不同的起源與傳承論述。早在1950-60年代流亡印度前,苯、佛的僧侶對於彼此教派的源起與教義傳承,已經有許多分岐且近乎衝突的詮釋。

直到今天,不僅苯教與佛教的僧侶之間,對於「苯教」是什麼、苯教與佛教的關係,還存在許多不同意見,即便西方研究苯教與佛教的學者對於苯教的起源、苯與佛之間的差異及兩者的關係,也有許多不同的看法與理論。苯、佛之間既相似又有差別的特色,不但使許多近代的研究者,難以將苯教簡單歸入以釋迦摩尼為信仰根基的「藏傳佛教」底下,兩者間高度的相似性,也在苯、佛僧侶間掀起教義經典的「正統」之爭。關於誰的教義經典更具原創性、誰的創教者較早出現等辯論,自第十、十一世紀起,就一直存在兩方僧侶間。對許多佛教僧侶而言,苯、佛今日的相似性,是苯教將佛教經典加以重新組織後的結果。然而,對苯教僧侶與信眾而言,苯教起源於佛教傳入西藏之前,尤其與當時存在於青藏高原西部的象雄王國有著非常密切的關係。苯教與象雄的關係,在近代成為苯教僧侶詮釋其教派特色與重要性的核心。在苯、佛持續的競爭與論辯中,苯教僧侶試圖從苯教之於象雄王國如同佛教之於雅礱王朝的觀點,來解釋苯教的重要性,並強調苯教才是解開早期西藏文明(象雄王國)之謎的唯一鑰匙。

本次演講中,劉堉珊老師將從苯教的復振運動,來討論不同身份的苯教信仰者,如何表達他們認為自己傳統與象雄歷史的關聯性,以及苯教僧侶如何透過「傳統」的再現、經典詮釋與下一代的苯教知識教育,重新定義苯教在藏人文化、歷史與社會中的角色與位置。(部分摘自<印度流亡藏人苯教信仰者的邊緣化處境與生存策略>一文)

系統號:

A-014899

【演講】林鎮國:空性與後/世俗時代:從Charles Taylor與Jürgen Habermas談佛教哲學的回應

標題:

【演講】林鎮國:空性與後/世俗時代:從Charles Taylor與Jürgen Habermas談佛教哲學的回應

時間:

2019年11月11日(週一)16:00-18:00

地點:

中山大學文LA2009(高雄市鼓山區蓮海路70)

主辦單位:

國立中山大學哲學所

主講人:

林鎮國(國立政治大學哲學系教授)

內容簡介:

為什麼現在要談「世俗」/「後世俗」?八十年代已降,來自亞伯拉罕宗教傳統的西方社會正經歷「宗教重返」的新階段,至今方興未艾:宗教以各種形式,甚至以極端的方式,成為不可迴避的公共議題。這現象重新喚起各界對宗教與政治、私人領域與公共領域、理性與信仰之間這古老而難解問題的討論,引發自由主義、社群主義和批判理論的諸多回應。本講將從這全球現象出發,反身關注非亞伯拉罕宗教傳統的亞洲社會,追問「神聖」和「世俗」是否還適合作為反思亞洲宗教傳統---特別是佛教---的範疇?本講擬選取Charles Taylor和Jürgen Habermas作為佛教的哲學對談者,藉以帶出佛教對「世俗」的看法,指出佛教「空」的視角可作為「後世俗」社會中「雙重啓蒙」的哲學資源。

系統號:

A-014719

【演講】白蓓兒:Verb classes and grammatical relations in Northern Amis

標題:

【演講】白蓓兒:Verb classes and grammatical relations in Northern Amis

時間:

2019年11月12日(週二)11:00-12:00

地點:

中研院語言所5樓519會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言所

主講人:

白蓓兒(法國國家科學研究中心)

聯絡人:

張美鳳,Tel: 02-26525000#6138

系統號:

A-014874

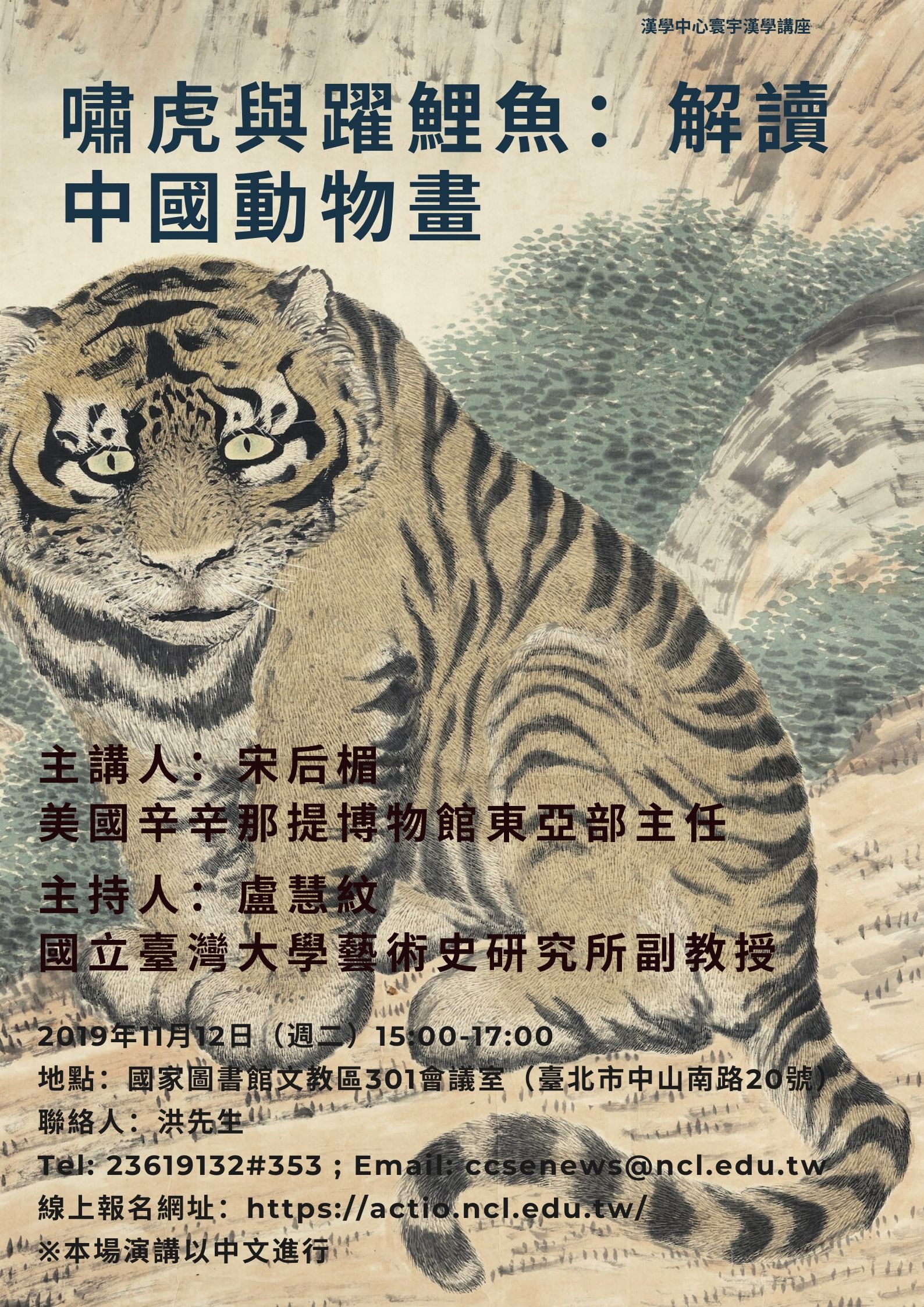

【演講】宋后楣:嘯虎與躍鯉:解讀中國動物畫

標題:

時間:

2019年11月12日(週二)15:00-17:00

地點:

國家圖書館文教區301會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

宋后楣(Hou-mei Sung,美國辛辛那堤博物館東亞部主任)

聯絡人:

洪先生,Tel: 2361-9132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

此次演講是以宋教授先前所作一系列有關中國動物畫史的研究為基礎,來介紹中國畫家對動物描寫的獨特觀點,以及風格與象徵寓意上的歷史演變。並探討這些演變如何形成一個充滿象徵寓意的歷史語言。進一步以此反映出中國歷史上政治,社會,文化和藝術的發展和演變。

動物是中國繪畫中歷史最悠久,也最富有象徵寓意的題材。然而,至今我們對動物畫在中國畫史上的發展,仍缺乏全面的理解。其實自古以來,中國動物畫的風格及寓意,在歷代政治、社會背景孕育下,已形成獨特的歷史語言。但是在我們遠離了古代歷史文化背景的今日,早期動物畫中的意涵已逐漸被遺忘或喪失。本演講中,教授將用中國畫中龍、虎、魚、鳥等動物題材,介紹中國動物畫的歷史語言和它的象徵內涵。

主持人:盧慧紋(國立臺灣大學藝術史研究所副教授)

※本演講以中文進行

系統號:

A-014904

【演講】朱振宏:由內亞文化視角重新審釋中國史:從漢初「嫚書事件」說起

標題:

【演講】朱振宏:由內亞文化視角重新審釋中國史:從漢初「嫚書事件」說起

時間:

2019年11月13日(週三)10:00-12:00

地點:

東海大學人文大樓H436(臺中市西屯區台灣大道四段1727號)

主辦單位:

東海大學歷史學系

主講人:

朱振宏(國立中正大學歷史系系主任)

內容簡介:

主持人:王政文(東海大學歷史系系主任)

系統號:

A-014882

【演講會】東洋文化講座シリーズ第100回特別記念講演会「東アジアにおける危機言語」

標題:

【演講會】東洋文化講座シリーズ第100回特別記念講演会「東アジアにおける危機言語」

時間:

2019年11月13日

地點:

学習院大学北1号館3階308号室(東京都豊島区目白1-5-1)

主辦單位:

学習院大学東洋文化研究所

內容簡介:

危滅の危機言語である台湾原住民語「サオ語(邵語)」

講師:新居田純野(長崎外国語大学前教授、関東学院大学非常勤講師)

マタギ語とアイヌ語の言語接触とマタギ語の起源と歴史

講師:板橋義三(九州大学名誉教授)

日時:2019年11月13日

参加自由・聴講無料・事前申込不要

系統號:

A-014854

【演講】葉爾建:試驗場、農林牧業與美屬菲律賓時期的殖民科學

標題:

時間:

2019年11月14日(週四)10:30-12:30

地點:

中研院人文社會科學館北棟八樓 802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺史所臺灣農村社會文化調查計畫分項二

主講人:

葉爾建(國立東華大學臺灣文化學系助理教授)

內容簡介:

有興趣參與演講者,請於11月13日(三)中午12點前向助理鄧淑瑜小姐(sookyee123@gate.sinica.edu.tw )報名。

系統號:

A-014812

【演講】何鳳嬌:從國史館館藏財政部國有財產局檔案看戰後的日產問題

標題:

【演講】何鳳嬌:從國史館館藏財政部國有財產局檔案看戰後的日產問題

時間:

2019年11月14日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

何鳳嬌(國史館修纂處纂修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

國史館館藏的財政部國有財產局檔案是民國89年徵集進館的,數量達17,695卷,內容包括臺灣省接收委員會日產處理委員會、臺灣省日產清理處、臺灣省公產管理處、臺灣省日產標售委員會、臺北市日產清理處、臺灣省土地銀行公產代管部及臺灣省財政廳等機關檔案,這些機關都是戰後經手日人在臺公、私產業,即所謂「日產」處理、管理的機關。透過這批檔案,將有助於戰後日產的接收、清理、劃分與處理等問題之瞭解。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014720

【演講】楊翠:如何看見?——歷史真相與檔案運用

標題:

時間:

2019年11月14日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學文學院會議室(誠大樓B1)(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

楊翠(國立東華大學華文文學系教授、促進轉型正義委員會主任委員)

聯絡人:

歐助教,E-mail: yungchihou@ntnu.edu.tw

報導者:

國立臺灣師範大學歷史學系

系統號:

A-014806

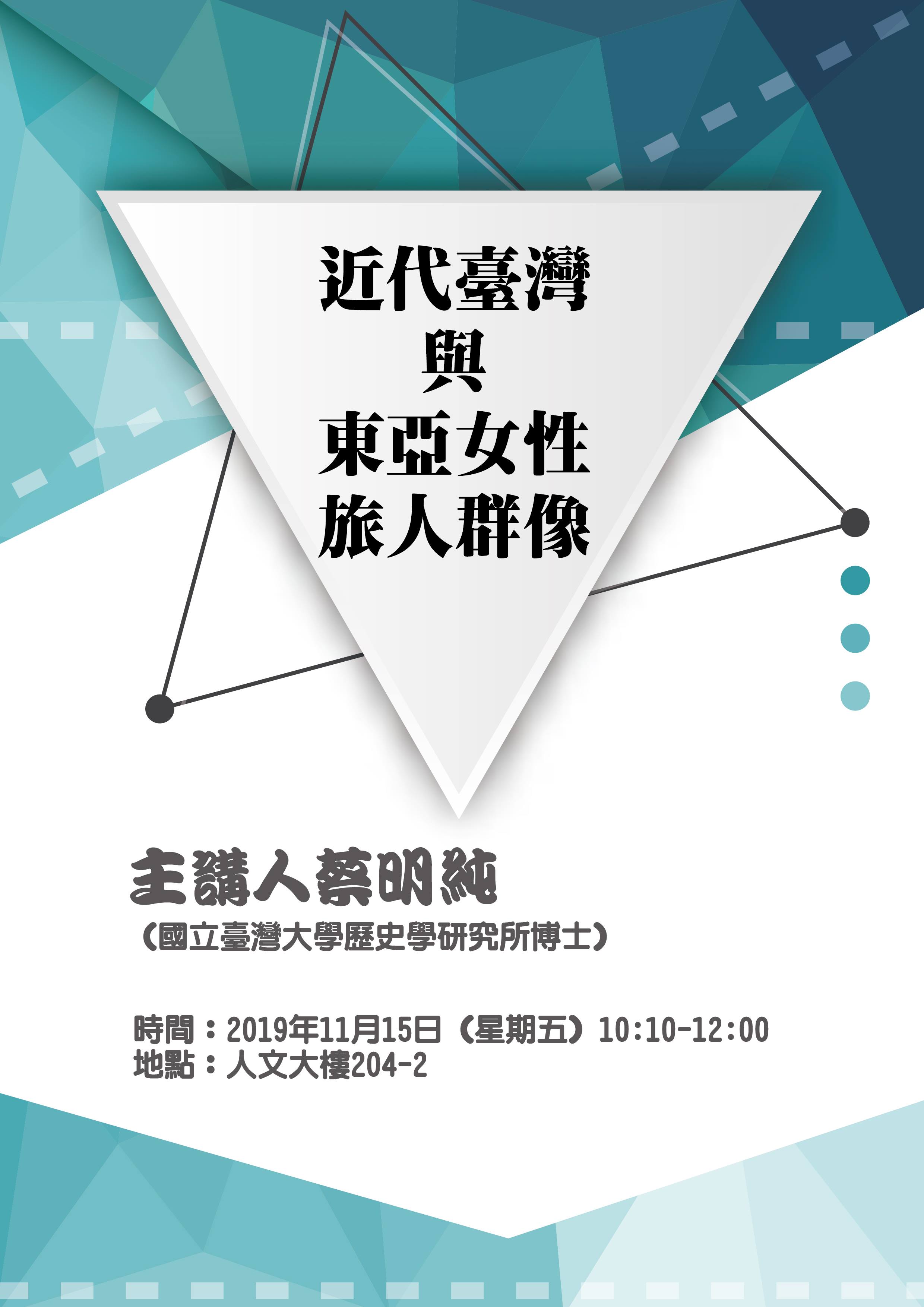

【演講】蔡明純:近代臺灣與東亞女性旅人群像

標題:

時間:

2019年11月15日(週五)10:10-12:00

地點:

中興大學人文大樓204-2(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學歷史系

主講人:

蔡明純(國立臺灣大學歷史博士)

系統號:

A-014825

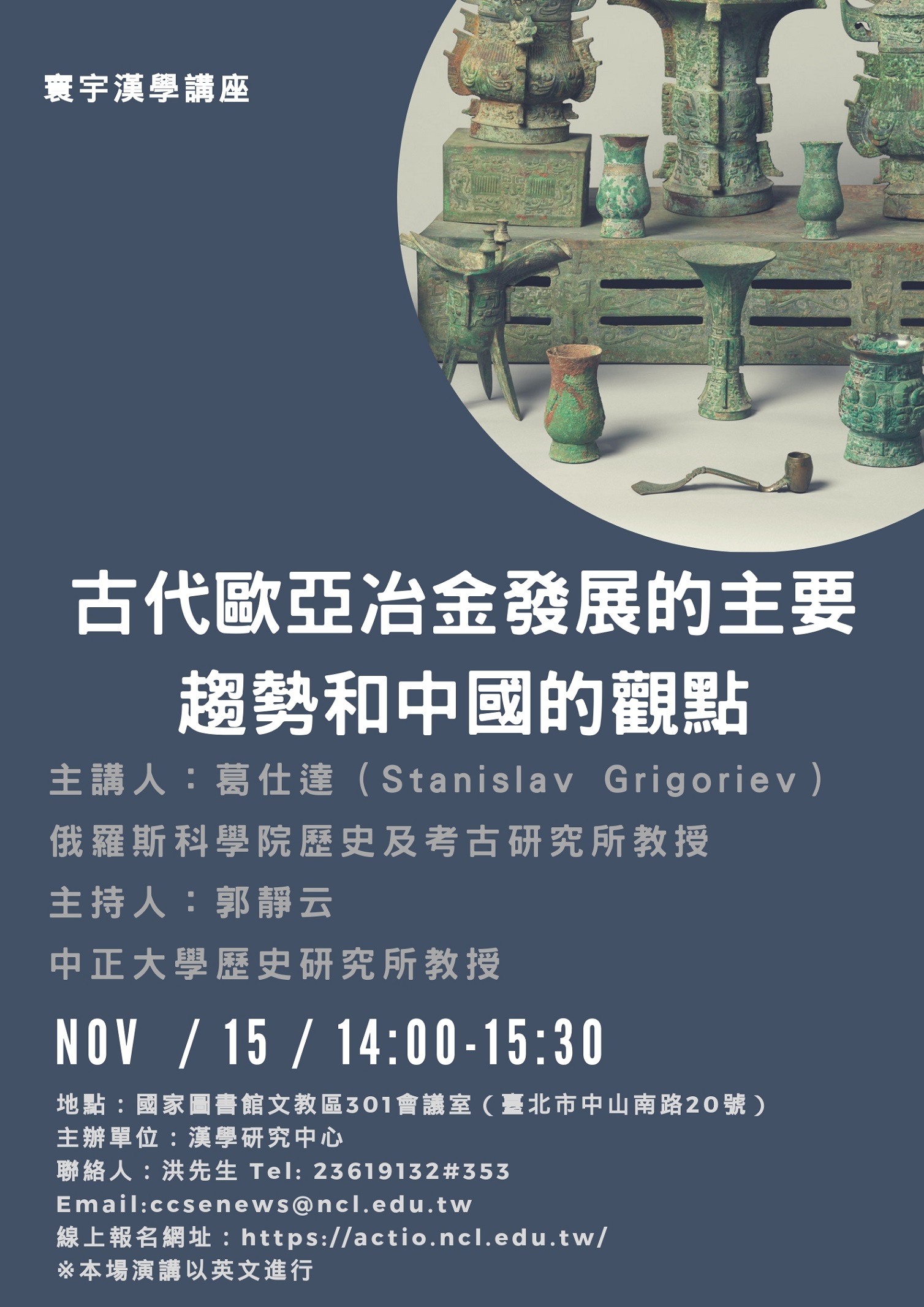

【演講】葛仕達:古代歐亞冶金發展的主要趨勢和中國的觀點

標題:

時間:

2019年11月15日(週五)14:00-15:30

地點:

國家圖書館文教區301會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

葛仕達(Stanislav Grigoriev,俄羅斯科學院歷史及考古研究所教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 2361-9132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

來自歐亞大陸北部和歐洲考古遺址的金屬和礦渣分析使我們可以確定我的古代冶金學家使用的初始礦石與所生產的合金類型之間的相關性:1)冶煉天然銅和氧化礦石-純銅,2)用砷礦物合金冶煉超鹼性岩石中的氧化礦石,3)冶煉黝銅礦,4)硫化銅鐵硫化物-銅錫合金。由於溫度和化學反應的關係,這樣的分布在歐亞大陸是常態。這些技術變化和另一個過程:金屬消耗量的增加密切相關。此過程需要更豐沛,更廣泛的礦石,並且這些礦石可以在更高的溫度下冶煉。

最初,中國的情況被認為是完全不同的,因為使用稀少的純銅的階段已被銅錫合金取代。它引發起了關於中國古代冶金是獨立起源的想法。在甘肅發掘的早於商代的砷合金早期遺址,形成了現在的主流思想:即中國冶金和歐亞大陸的冶金發展是相對應的,其起源和發展受到了草原歐亞大陸的影響。對這些發現的分析顯示,這種主流想法是錯誤的。在西方能有限度的影響之前,中國冶金業便已存在。它起源於舊石器時代(公元前5至3世紀)中國的多個地區的,最有可能的位置是揚子盆地中部。

主持人:郭靜云(國立中正大學歷史研究所教授)

※本演講以英語進行

系統號:

A-014821

【演講】吉敏:中緬經濟走廊(CMEC)協定與緬甸的未來

標題:

時間:

2019年11月15日(週五)15:40-17:10

地點:

國家圖書館文教區301會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

吉敏(Kyee Myint,緬甸國際事務與戰略合作研究院研究員)

聯絡人:

洪先生,Tel: 2361-9132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

緬甸政府是中國一帶一路政策的支持者,由於和中國有著最長的國境線,他們自始就沒有其他選擇。最初,緬甸參與一帶一路的過程未得到民眾的全心支持,肇因於緬甸人民在軍政府時代和中國商人、公司行號打交道的經驗。然而,緬甸正面臨經濟,社會和政治等方面巨大挑戰。國內的政治衝突,基礎建設匱乏,能源供應短缺,教育和衛生的投資不足,在在限制著它的發展前景。緬甸相信透過加入中國主持的一帶一路,有助於興建基礎建設,發達經濟,進而恢復國家的安定。

中緬經濟走廊(China-Myanmar Economic Corridor,CMEC)協定已於2018年5月簽訂,並在2018年7月6日同意15點共同備忘錄。「走廊」將從中國雲南省通往緬甸中部的曼德勒,東至仰光,西至皎漂經濟特區(Kyaukphyu Special Economic Zone)。根據共同備忘錄,兩國政府將在許多方面通力合作,皎漂項目也包含在中緬經濟走廊的規劃中。

對緬甸而言,中國也已成為該國最大的邊境貿易和交易伙伴,更在緬甸邁向安定的進程中扮演重要角色。緬甸人民看似越來越有興趣與中國合作,以造就國家和平及發展,這也是緬甸的終極目標。

主持人:楊聰榮(國立臺灣師範大學海外華語師資數位碩士在職專班副教授)

※本演講以英語進行

系統號:

A-014822

【演講】齋藤智寬:《續高僧傳・感通篇》閱讀札記

標題:

時間:

2019年11月15日(週五)15:00-17:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓701會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

齋藤智寬(日本東北大學教授)

系統號:

A-014908

【演講】Nhung Tuyet Tran:The Han-Nom dictionary in Vietnam

標題:

【演講】Nhung Tuyet Tran:The Han-Nom dictionary in Vietnam

時間:

2019年11月15日(週五)16:30

地點:

202 Jones Hall, Princeton University

主辦單位:

Program in East Asian Studies, Princeton University

主講人:

Prof. Nhung Tuyet Tran (University of Toronto)

內容簡介:

*Part of the Sinographic Literacy Workshop Across East Asia.

系統號:

A-014721

【演講】孫江:歴史學のなかの「南京事件」

標題:

時間:

2019年11月15日(週五)17:00-18:00

地點:

東京大學駒場キャンパス101號館1階11號室(東京都目黒區駒場3-8-1)

主辦單位:

中國社會文化學會、東アジア藝文書院

主講人:

孫江(南京大學歷史系教授)

內容簡介:

歴史學は過去の「不在」を前提とする學問であり、歴史研究者はつねに限られた證拠に基づいて合理的推理によって過去の「実在性」を證明するという難問に直面している。1937年12月13日に中國國民政府の首都南京が陥落した後、日本軍による虐殺事件、いわゆる「南京事件」が起きた。この「南京事件」をめぐる論爭が今日まで続いているのは、政治的・倫理的な要因の他、歴史學という學問が抱える根本的な難問と関わっている。往々にして集合的単數(Kollecktiv-Singular)に著目したこれまでの研究と異なって、ある農婦に対する日本兵の暴行事件を扱う本講演は、被害者(農婦)と加害者(歩兵第三十三聯隊中尉天野郷三)、日本軍の最高司令官松井石根、アメリカの領事官アリソン、および南京自治委員會會長陶保晉などの関係者が殘した「痕跡」や「證言」に基づいて、事件の真相を究明し、アライダ・アスマン(Aleida Assmann)やポール・リクール (Paul Ricoeur)が提起した記憶・忘卻に関する理論との対話を試みる。

系統號:

A-014815

【演講】劉威志:世變詩學、詞體特質,與遺民新說───「淪陷/易代」作為方法

標題:

【演講】劉威志:世變詩學、詞體特質,與遺民新說───「淪陷/易代」作為方法

時間:

2019年11月18日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院文哲所

主講人:

劉威志(國立成功大學中國文學系助理教授)

內容簡介:

主持人:楊玉成(中央研究院中國文哲研究所研究員)

系統號:

A-014875

【演講】包樂史:紅溪慘案:1740年巴達維亞的華人大屠殺

標題:

時間:

2019年11月19日(週二)10:10-12:00

地點:

臺北大學文2F08教室(新北市三峽區大學路151號)

主辦單位:

科技部「南向華語與文化傳釋」計畫、臺北大學歷史學系、亞洲暨泛太平洋地區研究中心

主講人:

包樂史(荷蘭萊頓大學歷史學系榮休教授)

系統號:

A-014896

【演講】林秀幸:族群的相對論

標題:

時間:

2019年11月19日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院臺史所817研討室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺史所族群史研究群

主講人:

林秀幸(國立交通大學客家文化學院人文社會學系副教授/臺史所訪問學人)

系統號:

A-014813

【演講】顧孝永:俄羅斯漢學

標題:

時間:

2019年11月20日(週三)13:30-15:30

地點:

臺灣師範大學東亞學系第二教室(文學院勤大樓4樓)(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學東亞學系

主講人:

顧孝永(Piotr Adamek,輔仁大學比較文化研究所助理教授)

內容簡介:

主持人:潘鳳娟(國立臺灣師範大學東亞學系教授)

系統號:

A-014895

【演講】Willy Lam:The Fight for China’s Future: Civil Society Vs the Party

標題:

【演講】Willy Lam:The Fight for China’s Future: Civil Society Vs the Party

時間:

2019年11月20日(週三)17:00-18:30

地點:

Brunei Gallery, Room B103, SOAS, University of London

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Dr. Willy Lam (Adjunct Professor, Centre for China Studies, Chinese University of Hong Kong)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

The Fight for China’s Future throws light on the quintessence of 21st century Chinese politics through the prism of the struggle between the Chinese Communist Party (CCP) and China’s vibrant intelligentsia and civil society. This book talk examines Xi Jinping’s 24-hour, multidimensional, AI-enabled police-state apparatus and explores the CCP’s policy towards civil society. Through exclusive interviews with activists from different provinces, it analyzes the experiences and aspirations of key stakeholders in Chinese society, especially intellectuals, human rights attorneys and the underground Christian church. Providing an examination of recent global trends in relation to CCP policies, including China’s confrontation with the U.S., it also goes on to explore the possible trajectories of future change. Featuring an assessment of Xi Jinping’s hard-authoritarian leadership and the opportunities this has given civil-society groups to promote the rule of law, media freedom and other global norms, this book talk will be invaluable to students of Chinese politics, society and culture.

This event is open to the public and free to attend, however registration is required.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjaFNIUTpTGIzFfvyAQZrfjvyk7cK9FYWjFNzPAYMzI0lpFQ/viewform

系統號:

A-014837

【演講】張崑振:臺灣文化資產修復調查研究的史料運用

標題:

時間:

2019年11月21日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

張崑振(國立臺北科技大學建築系副教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

在文資法的保護下,每座具有文化資產身份的建物,於指定或登錄後都會進行完整的修復調查研究工作,就該建物的環境、歷史、建築史及各項建築資訊,進行仔細的調查和檢測。講者自1993起即參與及主持國內各類文化資產的調查研究工作,含括古蹟聚落、產業遺產、文化景觀、考古遺址等類型。此次講座,將分享二十多年來建築史研究過程中,各式史料作為建築(城市)發展歷史的寫作經驗。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014722

【演講】張珣:標準化與帝國隱喻:從天妃的「朝封」與「道封」談起

標題:

【演講】張珣:標準化與帝國隱喻:從天妃的「朝封」與「道封」談起

時間:

2019年11月25日(週三)10:00-12:00

地點:

中央研究院民族所新館3樓2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

張珣(中研院民族學研究所所長)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

與談人:李豐楙(政治大學榮譽講座教授、中研院中國文哲研究所兼任研究員)

在帝制中國時期,朝封與道封互相協調,先後搭配,賦予一位神祇的政治合法性與宗教神聖性,二者相輔相成,是中國神祇的靈力與權威來源。而朝封與道封也使國家與道教互相證成,一方面,道教是國家政權合法性來源,另一方面,朝廷也是道教神聖權威的合法性來源。朝廷與道教共同完成人民對於帝國的想像與順從。其次,道教與地方宗教之間有競合關係,道教賦予地方宗教神聖性,而地方宗教賦予道教靈驗性。以往學界關注儒家倫理對於帝國制度的影響,自從人類學界先後提出「標準化」與「帝國隱喻」兩個概念之後,學界開始注意到民間信仰與帝國官僚制度之間的相互依賴功能,此處,我們可以更進一步再細分,提出道教對於帝國意識形態的護持作用。

明成祖時期朝封與道封,一陽一陰先後攜手合作完成對媽祖的封敕。亦即,除了帝國對於神鬼加以誥封或取締的治理,還需要道教對於地方宗教神鬼的馴服。本文企圖探討當代台灣不再有朝封與道封的機制之後,地方宗教的神祇是如何被治理的問題。

本場演講毋須報名,歡迎踴躍參與。

系統號:

A-014907

【演講】鄭阿財:佛頂因觀世音菩薩大陀羅尼經及經變與民俗文化

【演講】任天豪:檔案運用及歷史研究:以中研院近史所《外交部檔案》為例

標題:

【演講】任天豪:檔案運用及歷史研究:以中研院近史所《外交部檔案》為例

時間:

2019年11月25日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近史所檔案館

主講人:

任天豪(國立臺中科技大學通識中心副教授)

內容簡介:

廣義的《外交部檔案》,可將自清季總理衙門以來,歷北京及國民政府之外交部,到戰後在臺發展的中華民國外交部,長逾百年的相關資料概括於內。透過此一檔案, 不僅可對近代以來走在「傳統與現代」夾縫間的中國外交領域進行深度的研究,也讓典藏此一檔案的中研院近史所能夠以此基礎,成為研究中國近現代外交史的學術重鎮。 近史所檔案館也已將此系列之檔案,編為「外交部門檔案」,開放各界運用。而其中有關國民政府解散後,以形式上統一的「大國」之姿盡力融入戰後新世界,或退守臺灣 猶以該國號在冷戰局勢裡致力爭取外交成果的「中華民國」,其在對外事務中的表現狀況,則是目前較被海內外學界重視的《外交部檔案》涵蓋範圍。此一《外交部檔案》涉及 戰後、冷戰及現代等不同時期的狀況,恰好也是國際格局大幅轉變並漸衍成今日態勢的關鍵時段。因此透過對其內容的探究,不只可體現前述「中華民國」的發展歷程,也可做為 檢視內部局勢與國際環境互動情況的依據,擴大傳統的「外交史」研究視角,再搭配其他史料的運用,而能構成更宏觀的「國際關係史」。

系統號:

A-014873

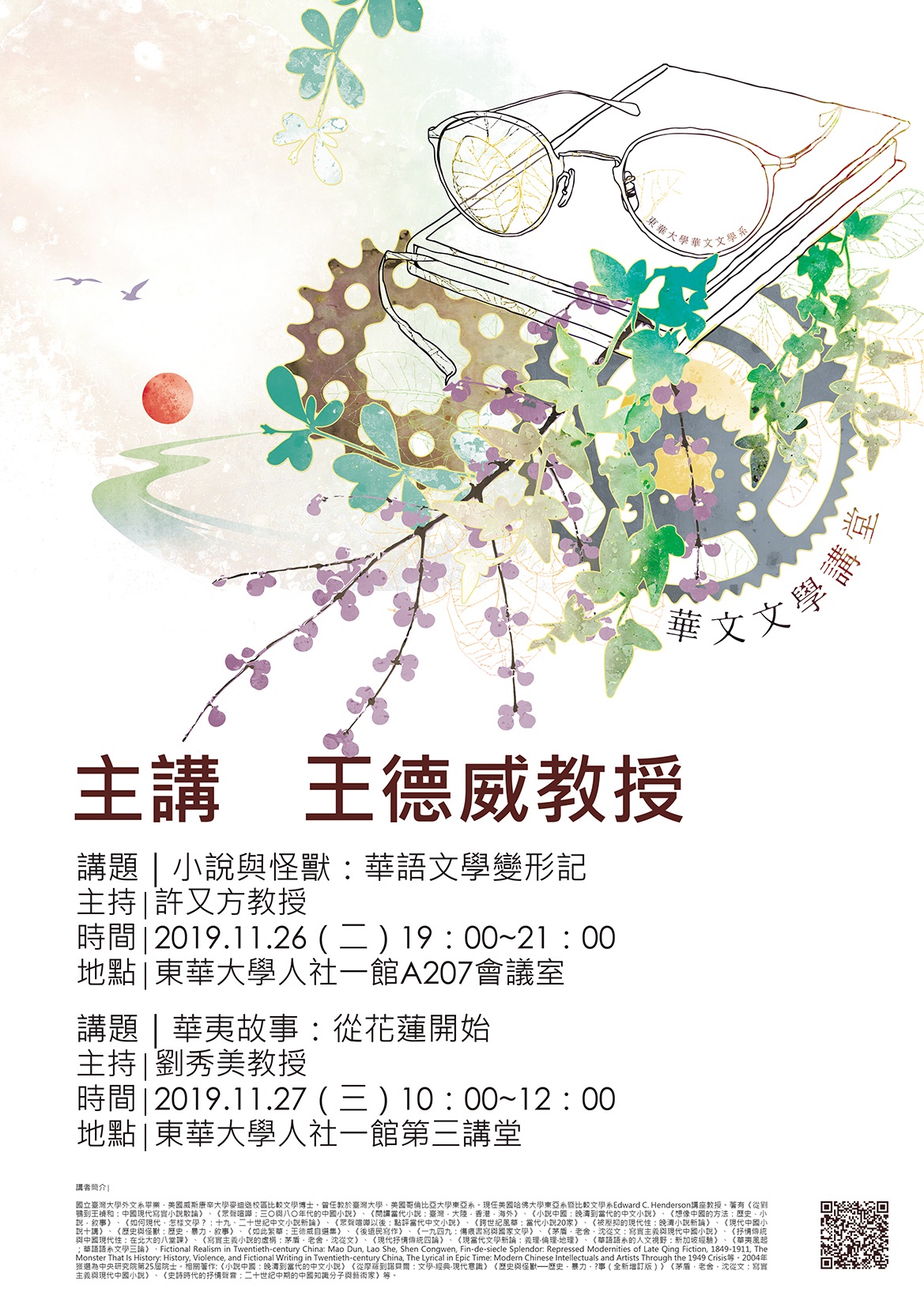

【演講】王德威專題演講

標題:

時間:

2019年11月26至27日(週二至週三),共2場

地點:

東華大學人社一館A207會議室、第三講堂(花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號)

主辦單位:

國立東華大學華文文學系

主講人:

王德威(美國哈佛大學東亞系暨比較文學系Edward C. Henderson講座教授)

內容簡介:

講題|小說與怪獸:華語文學變形記

主持人|許又方(國立東華大學華文文學系教授)

時間|2019/11/26(二)19:00-21:00

地點|東華大學人社一館A207會議室

講題|華夷故事:從花蓮開始

主持人|劉秀美(國立東華大學華文文學系副教授)

時間|2019/11/27(三)10:00-12:00

地點|東華大學人社一館第三講堂

系統號:

A-014723

【演講】黃國超:聽見「娜魯灣」:戰後臺灣山地歌謠唱片小史

標題:

時間:

2019年11月28日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃國超(靜宜大學臺灣文學系副教授及南島民族研究中心主任)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

你一定知道張雨生、張惠妹或紀曉君,但你可能不知道,她們的媽媽或祖父母,曾經也是黑膠或卡帶的歌手。1960年代起,臺灣的唱片工業蓬勃發展,也帶動了一波部落素人歌手的大時代。本演講,將帶領各位聽眾,進入到過去的時光迴廊,聆聽山地歌謠,認識部落老歌手,以及瞭解唱片工業如何建構主流社會的原住民族印象,如何形成部落跨越世代的共同回憶。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014724

【座談會】戲曲學(二):藝術論與批評論

標題:

時間:

2019年11月30日(週六)9:30-12:00

地點:

臺灣大學行政大樓一樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

臺灣中文學會

主講人:

曾永義(中央研究院院士、國家講座教授)

內容簡介:

【研而優則編:曾永義院士新書發表會及座談會】

新 書:《戲曲學(二):藝術論與批評論》(臺北:三民書局出版,2018年)

主持人:梅家玲(臺灣大學中文系教授兼系主任)

與談人:李惠綿教授(臺灣大學中文系教授)、高美華(成功大學中文系教授)、沈惠如(東吳大學中文系教授)

備註:

(1) 報名資格:人文學科相關系所之學生、研究生及教師

(2) 人數:30名,若超額則以臺灣中文學會會員優先錄取

(3) 線上報名:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDAoKhURH2lmcuOw0CxwDs2pvOzxJ7GVZmxU24hubezzpqeA/viewform 即日起至2019年11月14日(週四)止

系統號:

A-014877

【演講】Ariel Fox:Seventeenth Century Chinese Opera and money, merchants, and silver

標題:

【演講】Ariel Fox:Seventeenth Century Chinese Opera and money, merchants, and silver

時間:

2020年4月22日(週三)16:30

地點:

202 Jones Hall, Princeton University

主辦單位:

Progra in East Asian Studies, Princeton University

主講人:

Prof. Ariel Fox(Chinese Literature, East Asian Languages and Civilizations, University Chicago) )

系統號:

A-014725

【系列演講】「台湾地域研究と修学旅行」連続公開講座

標題:

時間:

2019年10月至11月,共3回

地點:

早稲田大学3号館305号室(東京都新宿区西早稲田1-21-1)

主辦單位:

台湾修学旅行支援研究者ネットワーク、早稲田大学台湾研究所、日本台湾学会

聯絡人:

SNET台湾,E-mail: snet.taiwan@gmail.com

內容簡介:

☆第2回 2019年11月22日

18:20-20:20

高校教師の経験から台湾修学旅行をデザインする(河原功,台湾協会)

「八田與一」から台湾修学旅行をデザインする(胎中千鶴,目白大学)

司会:山﨑直也(帝京大学)

☆第3回 2019年12月20日

18:20-20:20

ダイバーシティ教育の視点から台湾修学旅行をデザインする(橋本恭子,日本社会事業大学)

国立台湾歴史博物館から台湾修学旅行をデザインする(洪郁如,一橋大学)

司会:赤松美和子(大妻女子大学)

場所:早稲田大学3号館305号室

使用言語:日本語

主催:台湾修学旅行支援研究者ネットワーク(SNET台湾)

※本講座は、大妻女子大学戦略的個人研究費(S1906)の助成を受けたものです。

※事前登録不要、無料。皆様のご来場をお待ちしております。

系統號:

A-014745

【系列演講】穿越聚:今昔文青大集合 美術系列講座

標題:

時間:

2019年10月至12月,共5場

地點:

李梅樹紀念館、新北藝文中心B1第四展覽室

主辦單位:

新北市政府、新北市政府文化局、新北市立美術館

聯絡人:

Tel: (02)2950-9750分機120

內容簡介:

召集超時空藝術青年,地域美學力再發現,臺灣美術史輪廓重新對焦——【穿越聚─今昔文青大集合】系列講座從多元觀點、當代視野,閱讀前輩藝術家的創作與生命,串聯常民生活美學,開啟跨時空對話,再發現新北豐沛地域美學力,期待為發生在這塊土地上的美術史注入新流,讓故事繼續說下去。

場次三:妙手回春—日治美術材料與保存修復

時間:11/2(週六) 14:30-16:30

地點:新北藝文中心B1第四展覽室

講者:賴志豪(雲林科技大學文化資產維護系/林煥盛、賴志豪油畫修復工作室)

場次四:被消失的大豹社—臺灣藝術史裡的土地轉型正義線索

時間:11/23(週六) 14:30-16:00

地點:李梅樹紀念館

講者:高俊宏(臺北藝術大學藝術跨域研究所兼任助理教授)

場次五:誰的美術館?—新時代美術館的挑戰

時間:12/1(週日) 14:30-16:00

地點:李梅樹紀念館

講者:賴維鈞(華梵大學美術與文創學系專任講師)

說明

1. 本活動將進行攝影,影像供主辦單位作推廣及成果紀錄使用,報名即同意授予肖像權。

2. 本活動於開始前30分鐘開放報到及入場。

3. 報名場次四及五之觀眾,當日報到即享免費參觀李梅樹紀念館;若未事先報名,當日現場須購票(享優惠票50元),方可入館。

4. 本系列活動提供公務人員終身學習時數,有需要的學員請記得向現場工作人員簽到、簽退,並留下您的(1)全名(2)身分證字號(3)連絡電話。

系統號:

A-014747

【系列演講】台灣史論叢系列講座

標題:

時間:

2019年10月至11月,共6場

地點:

臺灣大學(臺北市羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學出版中心、國立臺灣大學臺文所、國立臺灣大學臺灣研究學程

內容簡介:

【講座資訊】

//場次四//

台灣經驗在東亞環境史上的意義──《台灣環境史》新書講座

講者:劉翠溶(中研院臺史所兼任研究員)

主持:王泰升(臺大講座教授兼出版中心主任)

時間:2019年11月13日(三)15:00-16:30

地點:臺大文學院2F會議室(台北市羅斯福路四段1號)

活動頁面:https://www.facebook.com/events/491798661379287/

//場次五//

台灣,一座移民之島──《來去台灣》新書講座

講者:許雪姬(中研院臺史所特聘研究員兼所長)

鍾淑敏(中研院臺史所副研究員)

主持:王泰升(臺大講座教授兼出版中心主任)

時間:2019年11月19日(二)19:00-20:30

地點:臺大校史館2F中央展區(台北市羅斯福路四段1號)

活動頁面:https://www.facebook.com/events/684859002013423/

※每場活動可提供參加者公務人員終身學習時數2小時※

系統號:

A-014752

【系列演講】2019潘黃雅仙人文講座

標題:

時間:

2019年11月,共3場

地點:

政治大學百年樓中文系330309會議室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學中國文學系

主講人:

徐興無(南京大學文學院院長)

聯絡人:

張月芳,Tel: 02-29393091#62302;E-Mail:huhap@nccu.edu.tw

內容簡介:

(一) 「六經」次序及其思想結構

時間:11月11日(一)10:10

主持人:車行健(政治大學中國文學系教授)

與談人:蔣秋華(中央研究院中國文哲研究所副研究員)

(二) 董仲舒與「春秋之道」

時間:11月13日(三)10:10

主持人:陳逢源(政治大學中國文學系特聘教授)

與談人:張曉生(臺北市立教育大學中國語文學系教授)

(三) 漢儒的身體觀念與道德教化

時間:11月15日(五)10:10

主持人:鄭雯馨(政治大學中國文學系助理教授)

與談人:李隆獻(臺灣大學中國文學系教授)

報名網頁:https://bit.ly/2N3pCfp

講題摘要請見http://www.chinese.nccu.edu.tw/

主辦單位:國立政治大學中國文學系

贊助單位:政大思源基金

系統號:

A-014779

【系列演講】朝向台灣「新文學」:新世代作家群像

標題:

時間:

2019年10月至11月,共11場

主辦單位:

臺灣文學學會

聯絡人:

呂樾,E-mail: twla161030@gmail.com

內容簡介:

11月1日(五)13:20-16:10

講者:沙力浪

講題:文獻與文學的結合──用頭帶背起一座座山的生活

地點:清大台文所A309室

11月4日(一) 10:10-12:00

講者:黃崇凱

講題:對了,不如來寫小說吧

地點:中興大學綜合大樓303室

11月12日(二) 10:10-12:00

講者:楊双子

講題:「歷史小說」如何可能是「新」的文學?

地點:台北教育大學A501室

11月13日(三) 14:10-16:00

講者:陳栢青

講題:對台灣文學的恐怖攻擊,或鬼故事教我的事情

地點:中正大學台文所

11月15日(五)8:10~10:00

講者:陳栢青

講題:行動的文學--直播、直走與歪路

地點:真理大學財經學院313室

11月21日(四)9:30~11:30

講者:錢真

講題:我們可以走到哪裡去?談歷史小說的取材、構思與表現。

地點:成功大學力行校區台文系館教室88154室

11月28日(四)15:15~17:00

講者:盛浩偉

講題:繞遠路以及沈默

地點:真理大學財經學院313教室

系統號:

A-014834

【系列演講】2019桃園學系列講座

標題:

時間:

2019年9月至12月,共4場

地點:

中央大學文學院三館321教室(桃園縣中壢市中大路300號)

主辦單位:

國立中央大學歷史所、桃園市文化局

內容簡介:

第三場(報名至11/15)

講者:林煒舒(元智大學講師,桃園眷村文化國家記憶庫負責人)

講題:眷戀桃花源:國家文化記憶庫桃園眷村計畫的執行歷程

時間:2019/11/18(週一),18:30-20:30

地點:文學院三館321教室

第四場(報名至11/30)

講者:陳倩慧(大溪木藝生態博物館館長)

講題:知識、在地生活與共學行動:木藝生態博物館與大溪學的建構

時間:2019/12/2(週一),18:30-20:30

地點:文學院三館321教室

系統號:

A-014847

【系列演講】東洋文化講座シリーズ「歴史学と史資料:文献史学と考古学の視点から」

標題:

【系列演講】東洋文化講座シリーズ「歴史学と史資料:文献史学と考古学の視点から」

時間:

2019年11月至27月,共3場

地點:

学習院大学北1号館3階308号室(東京都豊島区目白1-5-1)

主辦單位:

学習院大学東洋文化研究所

內容簡介:

碑文の製作/再解釈/偽造からみた12-21世紀の中国華北社会

日時:2019年11月22日(金)18:00~20:00

会場:学習院大学 北1号館3階 308号室

参加自由・聴講無料・事前申込不要

講師:飯山知保(早稲田大学文学学術院教授)

主催:学習院大学東洋文化研究所

皇帝陵の考古学--三国から隋まで

日時:2019年11月27日(水)18:00~20:00

会場:学習院大学 北1号館3階 308号室

参加自由・聴講無料・事前申込不要

講師:市元塁(東京国立博物館主任研究員)

主催:学習院大学東洋文化研究所

系統號:

A-014853

【工作坊】2019海洋史工作坊:明末清初的東亞變局與亞洲海域

標題:

【工作坊】2019海洋史工作坊:明末清初的東亞變局與亞洲海域

時間:

2019年11月29日至30日(週五至週六)

地點:

中研院人社中心第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人文社會科學研究中心亞太區域研究專題中心/亞太區域研究專題中心

聯絡人:

何書亞,Tel: (02) 2789-8121

內容簡介:

11月29日

9:30-10:30

【主題演講】

主持人:林滿紅

1571年──敘述「歷史轉換期」的一個嘗試(岸本美緒)

10:50-12:10

主持人:賴毓芝

唐人與十七世紀東亞的知識傳播:以福建版日用類書的鳥獸圖繪為例(陳宗仁)

17-19世紀清琉之文化交流──以現存之冊封使節、從客書畫作品為例(沈玉慧)

13:20-15:20

主持人:張彬村

荷蘭東印度公司人員在中越海岸邊境的活動: 1657-1662(暫定)(鄭維中)

從馬尼拉轉口貿易談美洲白銀流向問題(1620-1680):以1681年Diego Antonio deVigas所寫報告為討論(李毓中)

The Structure of the Chinese Trading Network in Southeast Asia, 1684 – 1717 (Ryan Holroyd)

15:40-17:40

主持人:徐興慶

對馬藩宗家史料中的「唐兵亂」情報(暫定)

清初朝鮮使節對中國海禁的認識與對應(暫定)(羅樂然)

「明香」與「北國」:明清之際越南華人的身份轉變(葉少飛)

11月30日

9:30-11:30

主持人:陳慈玉

十七世紀東亞海域的通商票照(彭浩)

《貞享令》與華人海商(郭陽)

清康熙開海貿易後的中日關係──再論康熙帝的對日調查活動(劉序楓)

11:40-12:10

【綜合座談】

主持人:劉序楓

系統號:

A-014841

【工作坊】2019經典活化工作坊

標題:

時間:

2019年11月8日(週五)

地點:

中央大學文學院人文講堂(桃園市中壢區中大路300號中央大學中國文學系)

主辦單位:

國立中央大學中文系/儒學研究中心

內容簡介:

9:10-10:50

大師談經典――說紅樓(康來新、朱家雯)

11:10-12:10

高教現場的經典活化――談宋詞、清詞(劉少雄、卓清芬)

13:20-14:10

經典與生活美學――從京都談經典與生活美學(胡川安)

14:20-15:50

國教現場中的經典活化(方妙鳳、趙淑瑩)

16:00-17:00

民間影視傳媒的經典活化――談如何以優質的影視作品活化經典(饒俊)

系統號:

A-014846

【展覽】天朝大慶:皇清盛典展

標題:

時間:

2019年10月26日至2020年4月29日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館2樓內閣大庫檔案區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

《周禮》有云:「以嘉禮親萬民」,帝制傳統的嘉禮,繫於天子者,有朝會、燕饗、冊命、經筵諸典;行於庶人者,則有鄉飲酒禮。在皇朝籌辦每年的各種節慶中,尤以新正朝會、冬至祀天與萬壽聖節最為隆重,號稱「皇帝三大節」。

清朝每逢慶典及年節令辰,或因應各種場合,會分別在不同地點舉辦筵宴。凡遇皇帝三大節日,在萬方朝賀之後,更設筵於太和殿,藉由欽賜大燕,皇帝與內外王公臣僚與藩屬使節進酒饗膳、同歡共樂。

太和殿正面十一開間、進深五間,相較歷朝宮殿,無疑是型制最為恢弘的單體宮殿建築。康熙八年(1669)太和殿與乾清宮同時重修告成,內外輝映,分別為「殿」與「宮」建築登峰造極之作,清聖祖在詔書裡特別強調,宮殿建築「壯麗之觀」,主要是彰顯御極天下的「出治之體」。

壯麗的太和殿不僅作為皇帝三大節舉行朝會與筵宴的場所,其他如皇后的冊立之典、文武殿試後的傳臚之禮,亦皆在此舉行。自古帝王必立後以資內助,不僅正位中宮,更可母儀天下。若皇帝年幼即位,則在迎娶后妃時當舉行「大婚」之禮。至於朝廷以科舉考試為國興賢舉能,希冀仕進的學子更欲透過三年的「大比」,終經殿試由皇帝欽定甲乙,並在太和殿上傳臚後,正式題名金榜。

本特展主要利用史語所庋藏內閣大庫檔案,分別以大燕、大節、大婚與大比為主題揀選相關檔案,呈現天朝大慶的禮制規範與實際運作。

系統號:

A-014921

【展覽】逆旅 ‧ 一九四九:臺灣戰後移民文學特展

標題:

時間:

2019年3月29日至12月22日

地點:

國立臺灣文學館1樓展覽室D(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

如何談論一九四九的移民文學?如果只談這一群人的鄉愁,描述的恐怕都在遠方;如果只問另一群人對他們的印象,聽到的恐怕只剩下成見。其實,「這一群人」和「另一群人」之間還有更多理解及誤解的時刻、更多矛盾幽微的互動──尤其在文學作品之中。

當然,「這群人」不是均質的集合,貧富差距、出身歧異、階級敵意、利益對立,都是衝突之源。「臺灣戰後移民」亦然,既有高官豪門、中流群體、眷村兄弟,也就會有孤苦卑微的伶仃弱勢者。他們一起承受一個荒謬的巨變,卻極其迥異地展開生命歷程。七十年了,臺灣必須停止籠統的「老芋仔」、「外省人」、「老兵」的刻板印象。

在文學,我們會看到一九四九巨輪底下的人性與悲憫。

系統號:

A-014726

【展覽】龍門佛光:河南佛教藝術展

標題:

時間:

2019年8月18日至11月24日

地點:

佛光山佛陀紀念館本館第一展廳(高雄市大樹區統嶺裡統嶺路1號)

主辦單位:

中華文物交流協會、佛光山文教基金會

聯絡人:

Tel: 886+7-6563033

內容簡介:

佛教起源於古代印度。於西元一世紀向東沿著絲綢之路傳到中原。東漢明帝永平七年(64年),曾派專人到西域求取佛經,並在洛陽建立了中國第一座佛教寺院—白馬寺,洛陽成為當時的佛經翻譯中心。經過佛教經典的翻譯完善,統治階級的大力弘揚,這一外來宗教在中國這片土地上紮根發芽,並且日益欣欣向榮,最終匯入了中化文明的歷史長河,成為中國文化不可或缺的重要組成部分。

河南地處中原,是古代絲綢之路的東端起點,北魏遷都洛陽後,佛教藝術在這裡與中華傳統文化相互交融,形成獨特的“中原風格”,然後向四周傳播發展,龍門石窟等是這一時期的代表。大唐盛世,龍門石窟迎來了造像高潮 ,盧舍那大佛標誌著中國古代雕塑藝術的巔峰。2000年11月聯合國教科文組織更將其列入《世界文化遺產名錄》,令人為之嚮往,整座山壁佛龕佛像雕塑群,氣勢磅礴,蔚為石刻藝術博物館。

此次從河南博物院、洛陽龍門石窟研究院等單位收藏的佛教造像中精心挑選佛教文物,從一個側面來展示河南自北魏至唐代瑰麗的佛教藝術,讓觀眾在領悟佛教文化的同時,淨化心靈,品味佛教藝術美的價值。

系統號:

A-014727

【展覽】誰主沉浮:水文化在臺灣特展

標題:

時間:

2019年7月2日至2020年5月17日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)356-8889

內容簡介:

人類文明傍水而生,族群遷徙也往往依循水路墾居,水既是生命的基本需求,也時常造成生命財產耗損,因此人們在與水適應的過程,世代傳承發展出獨特的水文化。回顧臺灣風災史上災情慘重的八七水災距今六十年、八八風災也屆滿十年,在這旱澇頻繁的臺灣土地上,面對當代地球暖化、氣候變遷等重要問題,未來如何因應與調適? 本展覽跨領域整合本館地方學洪氾歷史及水利規劃試驗所之研究成果合力策展,從臺灣特有水文地理出發,透過曾文溪流域的歷史變遷,呈現臺灣特有「既缺水又淹水」之雙重困境,藉由在地避水傳說信仰文化、治水工程再現,最後以當代大眾關心的水資源議題,引導觀眾思考面對當今極端氣候環境如何與水共生!

你喝的水哪裡來?

臺灣特殊地形及水文特性,孕育生命也危害生命,在適應環境的過程中,不同地理環境的先民,各自發展出特殊的水文化資產,包括臺灣各地與水相關的地名、產業、民俗、信仰、俗諺、藝術創作等。

社會高度發展,水資源隨手可得,卻因取得過於便利,人們往往忽視了水的存在與可貴。想想看,我們喝的水哪裡來?

狂放不羈的曾文溪

曾文溪,在臺灣的日本時期是一條治理難度相當高的河川。日本總督府對其展開的治水策劃,歷經15年完成;當時為發展米糖政策獲取更多的經濟利益,對曾文溪河道遷徙不定的情形展開治理,造就曾文溪今日樣貌的基礎。本單元透過日本時期史料、地理學者及水利工程技師視角,以及工程中默默付出勞力的臺灣人協助,重新理解日本時期曾文溪河道變遷及河道治理的思維。

我家住在水路上:洪災與治水傳說

曾文溪水患頻仍,臺灣在日本時期即運用科學量測展開治水工程,而民間社會對水患更是早早發展「民間版」的抗水之道,包括傳說、信仰、民俗、遷居等措施,發展出特殊的抗水文化。民間順應環境、調適人與自然關係的思維與方法,留存許多珍貴獨有的臺灣水文化資產。

水情不斷、誰主沉浮

台江90歲耆老慨嘆:「過去水災可以扛茨走,未來的子孫,要逃去哪?」

臺灣長久面臨既淹水又缺水的困境,極端氣候的來襲,瞬間與累積雨量皆大過以往,水患事件未減反增;另一方面,留不住水資源,缺水問題日益嚴重,同樣挑戰了人類的生存。本展試圖反省當代人與水是怎樣的新關係?近60年來,臺灣致災型水患,難脫離是大自然反撲的原因居多。進一步問,這是天災還是人為所致?是生存還是生計的矛盾?

2018年八二三南臺灣大水災,再度引起當代社會對水患危機的討論;從水文化到水資源問題,社會各界怎麼想?怎麼說?怎麼做?有待共同找出臺灣水生活之道。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-014728

【展覽】複視:環境、公路、人──走過莫拉克風災特展

標題:

時間:

2019年8月30日至11月15日

地點:

公路總局幸福公路館(臺北市萬華區東園街65號)

主辦單位:

交通部公路總局

聯絡人:

吳季娟執行秘書,Tel: (02)2307-0123#2700

內容簡介:

2019年8月30日至11月15日,公路總局幸福公路館將舉行「複視:環境、公路、人──走過莫拉克風災」特展。

2009年8月8日,台灣經歷百年來最大的莫拉克風災,為許多人留下深刻難忘的父親節。2019年,走過莫拉克風災10年,公路總局參與重建與修復工作,艱辛且路漫漫至今未曾停歇。幸福公路館透過國家地理雜誌攝影師的視角與文獻資料,用說故事的方式再次回顧重創台灣的自然事件之後,省思環境、公路與人的關係。

以駐足、回顧、凝視、展望規劃,帶領參訪者回憶風災肆虐後路的流失與橋的消逝,看見不可思議的救援及公路修復新思維,感動人的謙卑與堅韌,以及大自然與人類和諧共生的光亮。

系統號:

A-014729

【展覽】故宮x高美館:國寶新境──新媒體藝術展

標題:

時間:

2019年9月7日至12月1日

地點:

高雄市立美術館201-203展覽室(高雄市鼓山區美術館路80號)

主辦單位:

國立故宮博物院、高雄市立美術館

聯絡人:

Tel: (07)555-0331

內容簡介:

本展為國立故宮博物院與高雄市立美術館共同舉辦,旨在以藝術跨域科技的多重視野,呈現故宮多年來致力結合人文歷史與創新應用之豐碩成果,促發觀眾與古文物的互動及對話。本次將展出兩件全球首展之新媒體藝術作品:「走入畫中」與「大漠履踪」。藉由新媒體藝術的轉化詮釋,文物及其所蘊含之文化底蘊將突破實體展間藩籬,提供觀眾全新的審美體驗。

本展作品曾多次榮獲國際大獎,如美國博物館協會、休士頓獨立製片與國際影片影展等。期待以多元感知、共創藝術、深度沉浸及虛擬實境的展陳方式,擴充博物館與觀眾互動關係的新可能,並在成就新形態美術館之展示理念下,開啟博物館群攜手共創的嶄新視界。

系統號:

A-014730

【展覽】回到1949:中華民國渡海七十週年紀念文物展

標題:

時間:

2019年11月6日至12月29日

地點:

臺北市中山堂2樓展覽室及迴廊、何創時書法藝術基金會六樓創時講堂

主辦單位:

臺北市中山堂、國立清華大學文物館籌備處、何創時書法藝術基金會

內容簡介:

您曾想過若沒有1949年國民政府遷臺,中華民國將成為歷史遺忘的名詞嗎?今年適逢中華民國遷設臺北七十週年,展覽首次公開1949年代自重要人物至市井小民的信札,本次展覽共計展出珍貴展品80餘件,由本所、國立清華大學文物館籌備處及何創時書法藝術基金會共同合辦,並於本所及何創時書法藝術基金會共同展出,展期自2019年11月6日至12月29日。

展覽規劃四大主題,含「湖海流離」、「永恆盛事」、「經世濟民」及「同體大悲」,探討戰事前後諸多歷史背景及人物思想作為,以及戰爭、政治、經濟及宗教等面向,重要展品包括蔣介石致湯恩伯的親筆手札、佛教界高僧對於奉迎玄奘舍利子來臺事宜的反覆討論、太虛大師的墨寶,和文學書家的漢字藝術等,都是現代文化史上重要的史料。如今這些斷簡殘篇透過展覽再度曝光,拼湊出一個關鍵年代的風貌。

本展覽於中山堂以人物及事件為經緯,展出人物包括總統(蔣介石、蔣經國、嚴家淦)、將軍(邱清泉、余漢謀等)、高僧(太虛、聖嚴、曉雲等)、政界人士(吳國楨、李萬居、雷震、陳誠等)、文人與書畫家(張深切、洪炎秋、章士釗、于右任、馬壽華等),揭開1949年代最真實的一面。看昔時來臺的各界菁英在臺灣薈萃交流,播種民主政治、經濟自由、文化及宗教等思想逐漸茁壯成長,奠定臺灣長期穩定的基礎及發展。

何創時書法藝術基金會講堂展出作品有:清華大學校長梅貽琦題贈北平師大外文書乙冊、張其昀與陶百川的信札、傅斯年、羅家倫、蔣夢麟作品、胡適新詩、梁實秋寫給陳紀瀅的信札、俞大猷信札,還有多件于右任的書法作品。揭示了渡台士人在文學、藝術上的高度水平,並向多位教育家奉獻一生的行誼致敬。何創時書法藝術基金會創立於1995年,致力於推廣書法藝術,透過珍貴收藏品舉辦講座、展覽,並從事研究與出版。

展覽期間週末連續舉辦7場主題講座,邀集中央研究院、國立臺灣大學、清華大學、政治大學,以及文史哲與藝術界翹楚,包涵何乏筆、楊儒賓、楊照、李蕭錕、何國慶、陳芳明、孫大川、張小虹、梅家玲、楊佳嫻、林易澄、江宜樺等12位學者專家(人名依講座舉辦時間排序),針對思想、政治、生命史及文化藝術等議題進行精闢對談。地點於本所3樓臺北書院及何創時基金會6樓創時講堂,請掃描下方QRcode報名講座。

展覽現場播放「回到1949 時代光影」訪談影片,由楊儒賓教授、沈冬教授、劉維開教授及劉兆玄董事長現身說法,分別暢談展覽蒐藏、音樂藝術、中山堂歷史及政治事件等,揭開過去曾經發生過的軼事與趣談。

11月6日及12月7日,自上午10點至下午4時舉辦「回到1949」臨時郵局,於本所2樓光復廳前側設立郵局攤位,提供展覽相關的明信片、郵戳、局贈封等,歡迎民眾前來蒐藏郵戳及首日封。本次展覽閉幕後,與1949事件相關的手札與文書共計千餘件,將由楊儒賓教授全數捐贈給國立清華大學永久典藏。

本次展覽既有美學的意義,更有追思與借鑒之意涵。今天繁榮穩定的臺灣與1949年的契機及歷史脈絡息息相關,透過展覽讓我們以書信回到1949的年代,並以本次展覽向前輩表達致敬以及感謝,感謝他們以思想及行動滋養臺灣這塊土壤,更為1949時代精神大放異彩。

系統號:

A-015022

【展覽】以文會友——雅集圖特展

標題:

時間:

2019年10月5日至12月25日

地點:

國立故宮博物院202、210、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

雅集是古代文人的派對形式之一,舉辦聚會的理由是各式各樣的,規模亦可大可小。在雅集的活動裡,主人與賓客除了享用精緻美味的佳餚,也會有吟詩、鼓琴、對弈、觀畫、品茗等助興活動,更不用說宴會上即席揮毫、題詠等具紀念性質的副產品產出。宴集上文人之間相互激盪與較勁,因此雅集亦可說是文化力的孕育搖籃。天下第一行書〈蘭亭序〉即蘊生自東晉癸丑年(353)暮春三月的一場盛會,此次聚會少長咸集,眾人流觴賦詩,由王羲之(303-361)作序,不僅蔚為千古佳話,更成為後世追隨仿效的雅集典範。

所謂的雅集圖不僅是聚會之後的圖像紀錄方式,也是對前人盛會景況的追摹想像。舉凡聚會場景、參與者、活動細節,乃至於布置陳列與筵席用器等,經由畫家的巧手,得以具象化,甚至加入新的表現元素。流轉在不同時空的雅集圖,也因為持續被創造與變化,而有了新的生命。宴會上的文化競演雖然為文人帶來壓力,這些煩惱又以獨特而優雅方式被包裝呈現,成為雅集活動的趣味衍生。

本次展覽以六個單元:「晉唐風流」、「雅集典範」、「想像雅集」、「亂世唱和」、「慶生為名」、「皇權宴會」,向觀眾介紹這些歷史上著名的雅集盛事。其中也會穿插一些趣味小品,呈現文人面對即席演出的壓力與靈感迸發。

系統號:

A-014829

【展覽】小時代的日常——一個十七世紀的生活提案

標題:

時間:

2019年9月28日至2020年1月5日

地點:

國立故宮博物院105、107陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

這個展覽訴說的小時代是指十七世紀而言,那是一個有趣,並且充滿各種可能性的時期。以現代物質文化研究來看,既可從東西交流的角度,一窺當時探險家跋山涉水開拓航道的故事,也能從江南視線瞭解文人世家看似平淡,其實分外講究質感,別有一番趣味的日常。此次通過十七世紀的小資文青文震亨(1586-1645)書寫《長物志》歸類而出的「書畫」和「器具」兩個章節作為策展基礎,除了重新發掘博物館藏品蘊含的人文脈絡之外,也探索古人游賞於物的點滴細節,從中梳理與之相關的交遊網絡,以及賞古風逐漸影響一般居家日用的面向。嘗試從古人處理身外之物的態度,回看現代的人與物的關係。

展覽分成四個單元,單元一「文震亨與長物志」,藉由善本古籍與書畫類作品,勾勒出作者的生平與交遊及其作為鑑賞指南的《長物志》一書的出版與流通。單元二「文青品味」,呈現以文震亨為代表的古代文人圈日常用物的樣態與品評觀點。單元三「可用之物」則以帶有藏家標記的文物,呼應文震亨指出的鑑賞準則及各自的藏物類別與態度。單元四「百匯聚珍」展現物流日漸普及帶動各式仿古、新創商品紛繁出呈,連帶也讓名家標記和作坊店號成為時尚的一環。

每個時代在不同的時間進程中都有其更迭出新、值得借鑑、參考的面向。時下的我們,每天踏著緊湊的步伐前進,也接觸到各式各樣新與舊的事務,除了日常必要之外,你是否曾想過哪些是生活中缺一不可的用品?雖然展覽重建的是一個以物作為身分象徵,區隔同好與否的一群人的一些事,但從策展人對藏品的解讀中,也提供一個再造舒適、嫻雅生活的提案。

系統號:

A-014830

【展覽】秦漢遺宝:器物に込めた願い

標題:

時間:

2019年10月12日至11月24日

地點:

黒川古文化研究所(兵庫県西宮市苦楽園三番町14-50)

主辦單位:

黒川古文化研究所

聯絡人:

Tel: 0798-71-1205

內容簡介:

紀元前221年、始皇帝によって中国は統一され、帝国時代を迎えます。秦帝国はわずか15年で滅びますが、中国の英語Chinaが秦Chinに由来するように、秦が中国史に残した影響はとても大きなものでした。一方で、秦を滅ぼし、項羽との戦争に勝利した高祖劉邦が築いた漢帝国は、「漢族」・「漢語」といった言葉に現れるように、中国文化を象徴します。

秦漢時代の歴史は、『史記』や『漢書』といった文献のみならず、当時つくられた器物からも明らかにされます。始皇帝が広大な領土を支配するために行った統一政策。戦乱がつづいた前漢時代前半期に、疲弊した世の中を回復するために採用された黄老思想。武帝の時代には、泰山封禅に象徴される神仙世界への憧憬が、儒家思想と結びついて社会全体に広がっていきます。こうした社会情勢に応じた人々の思想の変化が、器物に記録されています。

今回の展観では、当研究所と泉屋博古館・大阪市立美術館・和泉市久保惣記念美術館の所蔵品から、秦漢時代を象徴する青銅器・鏡・貨幣・瓦当などの器物約70点を選び出し、展示します。秦漢時代の人々が器物に込めた願いに触れてみてください。。

系統號:

A-014852

【展覽】神様になった海軍パイロット——杉浦茂峰——飛虎将軍廟展

標題:

【展覽】神様になった海軍パイロット——杉浦茂峰——飛虎将軍廟展

時間:

2019年10月5日至2020年3月30日

地點:

筑波海軍航空隊記念館(茨城県笠間市旭町654)

主辦單位:

筑波海軍航空隊記念館、飛虎將軍廟

聯絡人:

Tel: 0296-73-5777

內容簡介:

2019年10月5日より、茨城県笠間市の筑波海軍航空隊記念館にて、台南の飛虎将軍廟展が開かれるそうです。飛虎将軍こと杉浦茂峰飛曹長の紹介に始まり、飛虎将軍廟の由来や歴史など、幅広く紹介されます。半年間開かれるので多くの方に足を運んでほしいですね。

系統號:

A-014898

【展覽】金文——中國古代の文字

標題:

時間:

2019年11月9日至12月20日

地點:

住友コレクション泉屋博古館分館(東京都港區六本木1-5-1)

主辦單位:

公益財団法人泉屋博古館

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600

內容簡介:

今から三千年前の商周時代、様々な造形をもつ青銅器が盛んに製作されましたが、その表面には古代の文字が鋳込まれていました。金文と呼ばれる、現在の漢字の祖先にあたる中國古代の文字は、平面上に「書かれた」ものではなく、鋳物の技術によって立體的に「造られた」ものでした。 本展では青銅器にあらわされた文字、金文の世界をご紹介するとともに、復元鋳造レプリカやその鋳型を併せて展示することで、鋳物の技術としての文字=金文をわかりやすくお伝えします。

系統號:

A-014977

【展覽】仏像:中国・日本

標題:

時間:

2019年10月12日至12月8日

地點:

大阪市立美術館(大阪府大阪市天王寺區茶臼山町1-82)

主辦單位:

大阪市立美術館、読売新聞社、NHK大阪放送局、NHKプラネット近畿

聯絡人:

Tel:(+81)6-6771-4874

內容簡介:

日本にはいつの時代にも中国でつくられた多くの仏像や仏画がもたらされ、それらが日本の仏像のすがたに大きな影響をあたえてきました。

本展では、まず「古代の人物表現 戦国〜漢時代」を踏まえ、「仏像の出現とそのひろがり」、「遣隋使・遣唐使の伝えたもの」、「禅宗の到来と「宋風」彫刻」そして「新たな仏教・キリスト教との出会い」の各章を通じ、中国南北朝時代から明・清時代まで1000年をこえる仏像の移り変わりを、関連する日本の仏像と共にご紹介いたします。

系統號:

A-014731

【展覽】Reflets de Chine: Trois siècles de peinture sous verre chinoise

標題:

【展覽】Reflets de Chine: Trois siècles de peinture sous verre chinoise

時間:

2019年6月16日至2020年3月1日

地點:

Vitromusée Romont( Rue du Château, 1680 Romont)

主辦單位:

Vitromusée Romont

聯絡人:

Tel: +41 (0)26 652 10 95;E-mail: info@vitromusee.ch

內容簡介:

As a museum entirely dedicated to the glass arts, the Vitromusée Romont houses a collection of more than 1300 reverse glass paintings—in addition to stained glass, glass containers, graphic works and tools related to glass arts. No museum in Switzerland or abroad, nor any private collection, holds such an important collection of this particular art in terms of quality, variety and quantity.

For its next temporary exhibition, the museum will highlight a form of artistic production little known to date, that of Chinese reverse glass painting. This will be the first exhibition in Switzerland devoted exclusively to this art created in China between 1750 and 1950, retracing its long history: from its conception in the 18th century with the successful artistic encounter between Chinese painting and that of Europe, to its subsequent ‘globalization’ before becoming a widespread popular art within China.

系統號:

A-014732