標題

- 「歷史記憶與概念傳播」國際學術研討會

- 朝向臺灣「新文學」:2019臺灣文學學會年度學術研討會

- 2019朱銘美術館國際學術研討會「藝樹:戰後雕塑多樣性的探究」

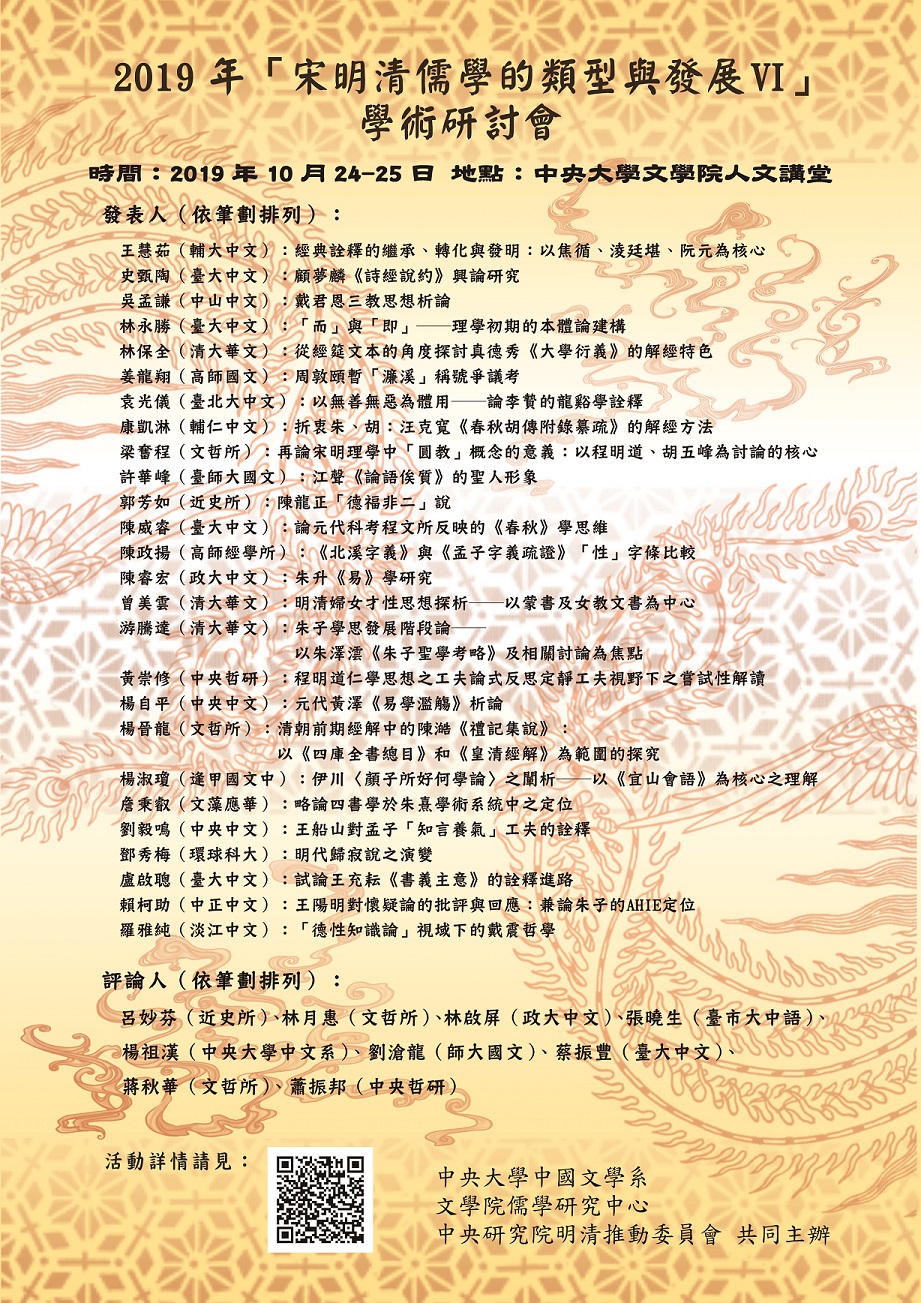

- 「宋明清儒學的類型與發展VI」學術研討會

- 2019年兩岸新銳戲曲編劇論壇

- 2019「歷史與當代地方道教研究」國際學術研討會暨道醫論壇

- 第五屆東亞環境史學會年會

- 2019第三屆台灣文學外譯國際學術研討會暨台灣文學譯者論壇

- 2019年台灣人文學社年會

- 第四屆中華文化人文發展國際學術研討會

- 2019年大數據數位人文產學前沿應用教學研討會

- 第2回現代中国理解セミナー「世界の中の中国と日本:現代中国理解Ⅱ」

- 2019第八屆數位史料與研究論壇

- 第14屆唐代文化國際學術研討會

- 第24屆臺灣地理國際暨2020中國地理學會聯合學術研討會

- 「性別化的變遷:女性主義知識生產與跨國行動參與」國際學術研討會

- 第三屆中研語言學論壇--漢藏語言比較研究的回顧與前瞻:紀念龔煌城院士逝世十周年學術研討會

「歷史記憶與概念傳播」國際學術研討會

標題:

時間:

2019年10月4日至5日(週五至週六)

地點:

政治大學綜合院館5樓國際會議廳(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學華人文化主體性研究中心 東亞文化傳統及其現代轉型

聯絡人:

E-mail: teacmt.nccu@gmail.com;Tel: 02-29393091ext.80636

內容簡介:

會議時間:2019年10月4日(五)-10月5日(六)

會議主題:歷史記憶與概念傳播

使用語言:中文、英文

本次會議以華人社會的歷史記憶/集體記憶、概念傳播的跨文化流動與跨語際實踐、歷史記憶與概念傳播的多層向關係等為探討主軸,聚焦於歷史與記憶、歷史記憶/個體記憶/集體記憶的關係;記憶之場與華人/東亞文化社會史;集體記憶的多重銘刻:異質記憶之多元合法化、正當性的爭奪;記憶與創傷、事件及結構性失憶與失憶癥候;歷史記憶、概念傳播與意識形態、社會行動、權力系譜;歷史記憶/集體記憶、概念沈積/概念傳播與思維模式、集體認同、感覺結構;歷史記憶、概念傳播與東亞/全球跨文化流動與跨語際實踐等向度以釐析相關重要議題。

因場地座位有限,本活動將由主辦單位進行出席資格審核;學生、教師與相關領域者為優先考量。錄取者將於10月1日(二)以電子郵件寄發通知,以確認您的出席資格。未通過審核者,亦會收到通知信。

本活動採預先線上報名並完成登錄手續,請勿偽造他人身份資料進行報名以免觸犯法律,主辦單位保留報名資格之最後審核權利。因現場座位有限,請事先報名,以便準備會議資料與統計訂餐人數。

通過出席審核者,請盡量於當日準時報到,以便統計訂餐人數。

*參與人數上限70人

*國立政治大學交通資訊頁面:https://bit.ly/2KOVIw0

*校園接駁公車時刻表:https://goo.gl/OQdCA6

*現場供應飲水,請自備隨身水杯

主辦單位 ORGANIZER : (1) 東亞文化傳統及其現代轉型 The Tradition of East Asian Culture and Its Modern Transformation

(2) 政大華人文化主體性研究中心 Research Center for Chinese Cultural Subjectivity in Taiwan

聯絡窗口 CONTACT : teacmt.nccu@gmail.com / 02-29393091 ext. 80636

系統號:

C-014522

朝向臺灣「新文學」:2019臺灣文學學會年度學術研討會

標題:

時間:

2019年10月19日(六)

地點:

清華大學人文社會學院C310會議室、A202演講廳、A309研討室(新竹市東區光復路二段101號)

主辦單位:

臺灣文學學會、國立清華大學臺灣文學研究所

聯絡人:

Tel: 03-5714153

內容簡介:

9:45-10:25

【專題演講】

主持人:陳萬益(清大台文所榮譽退休教授)

台灣原住民文學的新文學運動(巴代,作家)

10:40-12:10

A會場

主持人:黃美娥

被遮蔽的文化與文學:論1895至1920年臺灣新學與「新」文學(翁勝峰)

台灣日治時期的石川啄木文學受容──以吳瀛濤、錦連、林書揚為例(劉怡臻)

「言文『不』一致」的起點:重論張我軍〈新文學運動的意義〉及其時代(呂美親)

B會場

主持人:李癸雲

底層漂浪與家園政治:台語女同志電影中的「新鄉 ╱舊土 」(曾秀萍)

娼妓文學的新視角─女性作家的娼妓書寫(戴華萱)

伴侶、創傷、我──台灣近十年同志散文的新生與逆襲 (2010~2019)(許劍橋)

C會場

主持人:黃惠禎

從書面到空中:論反共文藝時期台灣廣播劇的文類發展及其敘事策略(張毓如)

臺灣紙芝居協會作品中的臺灣色彩(邱昱翔)

13:20-14:50

A會場

主持人:林巾力

擴增實境(AR):應用於文學傳播和創作的初步觀察(李順興)

Taiwanese Early-post War Intellectual Landscape and Its Context Combining Semantic Network Analysis and Social Network(陳正賢 and Táňa Dluhošová)

從「資料庫消費」看流行歌詞──以五月天〈洗衣機〉、蔡依林〈大藝術家〉文本分析為例(郭正宜)

B會場

主持人:王威智

鄉土視界:論「植劇場」的類型定位與互媒實踐(陳韻如、王萬睿)

當代台灣日治時期「文學劇」 的興起──《送報伕》、《先生媽》、《台北歌手》以及《日曜日式散步者》(陳允元)

《活版印刷小誌節》:台灣當代詩跨界的「新」創作形態(林妤)

C會場

主持人:吳佩珍

「編輯者賴和」:戲劇新文類與 《臺灣民報》移臺發行後的文藝欄(1927~1930)(張晏菖)

「寫生」年代:台灣報紙副刊的「新文藝」樣態(1949-1959)(張俐璇)

論1952-2016年台灣文學場域中報刊對張愛玲及其作品的想像和形塑(梁慕靈)

15:00-16:30

A會場

主持人:江寶釵

文學如何「有用」的教學思考──以「故事行銷」課程作為個案討論(申惠豐)

台灣文學系所課程設計的新方向:以「報導文學」課程設計做為討論案例(楊傑銘)

文學聚落新思維:以文化領導歷史空間再生的創意與實驗(張琬琳)

B會場

主持人:廖淑芳

從屬者的戰爭:太魯閣戰爭與新歷史小說(李時雍)

遲來的,後殖民?《綠島》、歷史敘事與遠距民族主義(黃茂善)

續寫台灣女性鄉土:新移民女性書寫的空間再現(陳琳婷)

C會場

主持人:方耀乾

舊瓶新酒,自出機杼——談鄭丰武俠小說的三個特色(蔡造珉)

台灣文學與溝通幻象:現代主義,從心電感應到BB Call(林祈佑)

台灣閩南語民間故事集中的語境詞分析──以「就著啦」為例(呂政冠)

16:50-17:50

【論壇:文學的跨媒介實驗】

主持:詹閔旭(台灣文學學會秘書長)

與談人:陳南宏(文學電視劇製作人)、黃亞歷(文學紀錄片導演、文學策展人)

系統號:

C-014686

2019朱銘美術館國際學術研討會「藝樹:戰後雕塑多樣性的探究」

標題:

2019朱銘美術館國際學術研討會「藝樹:戰後雕塑多樣性的探究」

時間:

2019年10月19至20日(週六至週日)

地點:

朱銘美術館簡報室(新北市金山區西勢湖2號)

主辦單位:

朱銘美術館

聯絡人:

孫小姐,Tel: 02-2498-9940#1505

內容簡介:

2019年朱銘美術館舉辦「藝樹:戰後雕塑多樣性的探究」國際學術研討會,除了因應朱銘以古沉木創作之新作〈太極系列—太極拱門〉發表,也欲藉由「樹」的多重隱喻,在歷史、媒材與空間上探討第一次世界大戰迄今,雕塑如何如同一棵老樹,延續著雕塑的核心理念,發展並變革出新的方向。本次研討會將透過臺灣、日本和歐美等不同地域的相互關照,創造多元的視角,並探究「雕塑」此一最實際觸及生活並具體化社會變遷的藝術表現形式。

【講者/Speaker】

古田亮/東京藝術大學大學美術館副教授

白適銘/國立臺灣師範大學美術學系教授

松本透/長野縣信濃美術館館長

林以珞/朱銘美術館研究部主任

林振莖/國立臺灣美術館助理研究員

段存真/東海大學美術系專任助理教授

徐柏涵/高雄市立美術館助理研究員

陳貺怡/國立臺灣藝術大學美術學院院長

黎志文/藝術家

Candida Syndikus/國立臺灣師範大學藝術史研究所所長

Valentin Nussbaum /國立臺灣師範大學藝術史研究所副教授

(依姓氏筆畫順序排列)

議程下載網址:https://ppt.cc/fehGqx

系統號:

C-014677

「宋明清儒學的類型與發展VI」學術研討會

標題:

時間:

2019年10月24至25日(週四至週五)

地點:

中央大學文學院人文講堂(桃園縣中壢市中大路300號)

主辦單位:

中央大學中國文學系/儒學研究中心、中央研究院文哲所明清推動委員會

內容簡介:

10月24日

主持兼評論人:蕭振邦

論程明道識仁言說之實踐性義涵:「中正而誠」視野下之還原與展開(黃崇修)

朱子學思發展階段論――以朱澤澐《朱子聖學考略》及相關討論為焦點(游騰達)

10:30-12:00

主持兼評論人:林月惠

明清婦女才性思想探析――以蒙書及女教文書為中心(曾美雲)

經典詮釋的繼承、轉化與發明:以焦循、淩廷堪、阮元為核心(王慧茹)

補天之憾?論明清之際儒學中的天人張力(郭芳如)

13:00-14:30

主持兼評論人:蔣秋華

清朝後期經解中的陳澔《禮記集說》:以兩部《清經解》收錄書籍為範圍的探究(楊晉龍)

元代黃澤《易學濫觴》析論(楊自平)

明代朱升《易》學重要內涵之析論(陳睿宏)

14:40-16:10

主持兼評論人:劉滄龍

以無善無惡為體用――論李贄的龍谿學詮釋(袁光儀)

顧夢麟《詩經說約》興論研究(史甄陶)

伊川〈顏子所好何學論〉之闡析――以《宜山會語》為核心之理解(楊淑瓊)

16:20-17:50

主持兼評論人:楊祖漢

從經筵文本的角度探討真德秀《大學衍義》的解經特色(林保全)

王船山對孟子「知言養氣」工夫的詮釋(劉毅鳴)

略論四書學於朱熹學術系統中之定位(詹秉叡)

10月25日

9:00-10:00

主持兼評論人:張曉生

折衷朱、胡:汪克寬《春秋胡傳附錄纂疏》的解經方法(康凱淋)

論元代科考程文所反映的《春秋》學思維(陳威睿)

10:10-11:40

主持兼評論人:蔡振豐

「而」與「即」――理學初期的本體論建構(林永勝)

周敦頤「濂溪」稱號爭議考(姜隆翔)

晚明虞山書院的生死輪迴之辨──兼論耿橘、張鼐的思想立場(吳孟謙)

13:00-14:30

主持兼評論人:林啟屏

《理學字義通釋》人性觀論析(陳政揚)

「德性知識論」視域下的戴震哲學(羅雅純)

試論王充耘《書義主意》詮釋經義的進路(盧啟聰)

14:40-16:40

主持兼評論人:呂妙芬

明代歸寂說之演變(鄧秀梅)

江聲《論語俟質》的考據方法與聖人觀(許華峰)

王陽明對懷疑論的批評與回應:兼論朱子的AHIE定位(賴柯助)

再論宋明理學中「圓教」概念的意義:以程明道、胡五峰為討論的核心(梁奮程)

系統號:

C-014737

2019年兩岸新銳戲曲編劇論壇

標題:

時間:

2019年10月25日(週五)

地點:

臺大文學院演講廳(臺北市羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學戲劇學系

聯絡人:

E-mail: ntuplaywriting@gmail.com

內容簡介:

9:00-10:20

主持人:謝筱玫

劉建幗 跨劇種《鞍馬天狗》(歌仔戲X豫劇)

陳健星 歌仔戲《風從何處來》

蔣演 秦腔現代戲《乾渴的黃土地》

臧寶榮 呂劇《英雄老倭瓜》

10:40-12:00

主持人:李季紋

宋厚寬 歌仔戲《化作北風》

朱雯娟 黃梅戲《燕子歸時》

饒曉 京劇《御碑亭》

14:00-15:20

主持人:謝柏梁

李易修 跨劇種《蓬萊》與《大神魃 》〈京劇X南管〉

韓萌 山東梆子現代戲《古城女人》

李雪鴣 黃梅戲《李清照》

陳馳

15:40-17:00

主持人:汪詩珮

許栢昂 新編京劇《大年初一前晚的那頓飯》

刑本寧 新編京劇《碰老戲:四郎》

肖豔傑 京劇《大地丹青》

系統號:

C-014688

2019「歷史與當代地方道教研究」國際學術研討會暨道醫論壇

標題:

時間:

2019年10月26日至28日

地點:

政治大學百年樓1樓演講廳(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

政治大學華人宗教研究中心、中國嗣漢張天師府道教總會

聯絡人:

政治大學華人宗教研究中心,Tel: (02)2938-7730 #69235;E-mail: cscr@nccu.edu.tw

內容簡介:

總議程(2019.9.23版):https://tinyurl.com/yyp89syt

報名表單:https://tinyurl.com/y3ksmny4

注意事項|

*報名期限至10月20日24:00或額滿截止

**會議活動不提供論文集紙本

***現場供應飲水,請自備隨身水杯

系統號:

C-014700

第五屆東亞環境史學會年會

標題:

時間:

2019年10月24至27日(週四至週日)

地點:

成功大學歷史系(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所、東亞環境史學會

內容簡介:

報名網址:http://www.aeaeh.org/eaeh2019.htm

備註:即日起開放網路報名,9月30日截止報名,10月7日於網頁公告與會名單。

系統號:

C-014619

2019第三屆台灣文學外譯國際學術研討會暨台灣文學譯者論壇

標題:

時間:

2019年11月15日至16日(週五至週六)

地點:

政治大學綜合院館會議廳(台北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學歐洲語文學系

聯絡人:

Tel: 02-29393091ext.63036;E–mail:2019ICTLT@gmail.com

內容簡介:

國立台灣文學館為推動台灣文學外譯,使台灣文學能躋身國際文壇,自2013年起定期舉辦國際學術研討會,藉以匯集國內、外學者、作者、譯者及出版者對於台灣文學外譯相關議題之實務工作經驗與學術研究成果,做為政府對外譯介台灣文學政策規劃之參考。

由國立政治大學歐洲語文學系承辦之「2019第三屆台灣文學外譯國際學術研討會暨台灣文學譯者論壇」將於今年11月15-16日舉行,並自即日起開始徵稿,敬請踴躍賜稿!

會議主題:台灣文學的全球移動

會議地點:國立政治大學綜合院館會議廳

台北市文山區指南路二段64號

會議網站:https://2019ictlt.nccu.edu.tw

會議日期:2019年11月15日(五) ~ 16日(六)

會議語言: 華語、英語

摘要截止日期:已截止

錄取通知日期:已截止

全文截稿日期:2019年10月15日

徵稿範圍:

台灣文學外譯的推動策略規劃與執行

台灣文學在各語種中的外譯歷程

台灣文學在各語種中的譯作盤點

台灣文學譯作在海外的接受與評價

台灣文學外推管道的運用與開拓

台灣文學外譯推廣進程中的跨文化議題

台灣文學在各語種中的翻譯策略與技巧

台灣文學各國譯本的對比分析

其他與推動台灣文學外譯相關之議題

投稿須知:

本研討會除邀稿外,徵求下列稿件:

a) 論壇: 「歐美國家翻譯文學中的台灣文學」

「亞洲國家翻譯文學中的台灣文學」

徵稿對象:作者、譯者、出版者及翻譯學者

發表時間: 15-20分鐘。

(發表形式不限定為學術論文)

b) 學術論文

徵稿對象: 台灣文學創作及研究者、翻譯研究及實務工作者、大專院校之碩、博士生

發表時間: 20分鐘

本研討會採審查制,投稿人應於摘要截稿日期前提供中、英文摘要(300-500字,另含至多5個關鍵詞)各一份,以供審查。准予發表之論文作者應於全文截稿日期前將論文全文以Word及PDF 兩種電子檔寄至大會。

來稿請上傳: https://2019ictlt.nccu.edu.tw

專題演講人、論壇發表人及論文發表人於會議期間之住宿、交通費將由主辦單位補助提供。

有關會議最新消息,請隨時上會議網站查詢。若有其他任何問題,請聯絡:

研討會召集人:徐安妮(國立政治大學歐語系副教授)

研討會助理:黃尉恩

研討會籌備處:

國立政治大學歐語系

E-mail:

Tel: 02-29393091 ext. 63036/88097

系統號:

C-014678

2019年台灣人文學社年會

標題:

時間:

2019年11月23至24日(週六至週日)

地點:

中興大學(台中市南區興大路145號)

主辦單位:

台灣人文學社、國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所

聯絡人:

E-mail: twhsociety@gmail.com

內容簡介:

近年對於人文研究的未來,以及將如何面對科技社會來臨的挑戰,有各種不同的思考。特別是文學文化研究有逐漸偏向去人化、非人化的傾向,在這股我們可廣義稱之為後人類或後人文的思潮中,動物、物質、環境、科技或技術等非人類事物在社會與歷史所扮演之角色日益受到重視。評論者試圖從認識論、本體論或行動力等層次闡釋「後人」之含意,因而產生了種種質疑獨尊特定形象的「人」的理論路線,包括情感研究、動物研究、新腦神經科學、新物質主義、新媒體理論、思辨唯實主義、行為者網絡理論以及系統理論等。而如果後人文研究在在指出「人」一直以來都與非人共存共生,人工智慧(AI)與物聯網等新興科技對生活情境的全面衝擊則帶來了人文研究者的最新課題:在「科技建構的日常」中,該如何重新思考主體形式、文化樣貌、甚至性別、種族、階級等議題?

新興科技首先改寫了所謂現實環境的定義,真實與虛擬的辯證關係因而成為人文學者關切的重點之一,並引發關於「後虛擬」(post-virtuality)的種種思考。「後虛擬」彰顯了奠基於既有「虛擬」概念的思考框架之不足與待補性,亦指涉人文論述與新科技中介雙重意義上的典範轉移。在人文概念上,它深切意識到後人文思維對於「實體=人」(virtus)之中心論之解構,亦挑戰西方思想中actual/virtual 論述在當代世界的適用性。在新科技介入方面,它直指虛擬與虛構之「真實性」與效用,迫切回應「科技建構之日常」、「網路社會」與「直播或遊戲社群」裏多層時空、人流、圖文的亂流中,虛擬與現實交錯的複雜互動層次。

除了改變生活情境之外,新興科技更衝擊了定義生命的既有邏輯。如果如傅柯(Michel Foucault)所說「生命」在十九世紀生物學發韌前並不存在,亦即生物學定義了以有機體為基準的「生命」概念,並歷經了分子生物學的增補修訂,那麼當今資訊科技與生物科技的結合,以及凱利(Kevin Kelly)口中機械與生命體融合所產生的種種人造活系統,可說催生了種種銘刻於技術物或數位物等非有機體中介的「後生命」,新的生存樣態亟待相應的新思維。此外,相對於以有機體死亡之對反自我定義的「生命」,「後生命」似乎不以肉體之消亡為其界限,對超越有機體生死對立範疇之生存形式的思考,也與媒介/鬼界的相關討論產生了新的連結。鬼魅自十九以來一路纏祟逐步發展之視聽媒體科技,不僅讓視聽科技因而被視為一種鬼魅結構,而鬼魅作為一種銘刻於技術與數位物質之上的後生命,至今在幽冥與人世、科技與自然的新邊界游移,持續揭示生成異質現實與另類存在的生命型態。

值得注意的是,在二十世紀末所謂的鬼魅轉向中,人文學者基於鬼魅介於可見/不可見、生/死、物質/非物質等的臨界特性,以及其所激發的強烈情感如恐懼與執念,進一步將鬼魅概念擴展為理論工具,據以分析當代種種社會、倫理與政治問題,例如歷史傳統與變遷力量的拉扯、個人與集體的記憶創傷、社會常態主體對各種畸零樣態的排擠、以及科技媒體的運作機制等。而在後人、後虛擬與後生命的視野下,我們如何從鬼魅論述凸顯的各種時空交疊現象出發,重新思考記憶如何透過外在的技術得以保存、時間如何被感知、歷史如何被建構與理解、甚而如果我們如何在時間沉澱為歷史層疊而非開展為線性軸的當下開創未來,都是人文研究者必須面對的挑戰。

台灣文學文化研究自然無法自外於上述的後人/非人研究轉向,更必須回應新興科技所迫生的種種課題。今年適逢台灣人文學社成立十週年,我們希望藉由本年度之年會,就「人文之『後』」的相關研究議題與關懷,與各領域學者進行交流。歡迎個別發表與組隊發表(以三至四位講者為限)提案申請,針對理論或特定文本(不限臺灣與東亞)進行探討。參考子題如下:

● 後虛擬

● 後生命

● 後生態

● 後冷戰

● 歷史與記憶

● 情感政治與經濟

● 藝術與科技

● 新媒體之後

● 其他與「人文之『後』」相關之議題

請於8月10(六)前將個別發表的摘要(500字)或組隊發表的提案(整場主題陳述以及個別講者摘要)寄至twhsociety@gmail.com (郵件主題請標明「投稿2019年台灣人文學社年會」),經籌備委員會審查後,將於9月上旬公布審查結果。

摘要截稿日期:2019年8月10日(六)

主辦單位:台灣人文學社、國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所

協辦單位:國立中興大學文學院

系統號:

C-014679

第四屆中華文化人文發展國際學術研討會

標題:

時間:

2019年11月30日(週六)

地點:

香港珠海學院(香港新界屯門青山公路青山灣段80號)

主辦單位:

香港珠海學院中國文學及歷史研究所

聯絡人:

羅淑暉,E-mail: riclh@chuhai.edu.hk

報導者:

鄭先生

內容簡介:

第四屆中華文化人文發展國際學術研討會

會議徵文Call for Paper

為弘揚中華文化,檢視人文發展,本所自2016年起,舉辦中華文化人文發展國際學術研討會,以增進學子與各地學者的學術交流,迄今已成功舉辦三屆研討會,並且出版會後論文集。

本所將於2019年11月30日(星期六),舉辦第四屆中華文化人文發展國際學術研討會,並製作會後論文集。誠意邀請各地學者﹑研究生報名參加,分享學術成果。

主辦單位 : 香港珠海學院中國文學及歷史研究所

舉辦地點:香港珠海學院

地址︰香港新界屯門青山公路青山灣段80號

舉辦日期 :2019年11月30日(星期六)

摘要報名截止日期:已截止

報名程序

1.繳交符合會議主題之論文題目、摘要500字、關鍵詞,報名表及基本資料。

2.大會於2019年8月底公佈摘要審查結果,獲通過審查者請於2019年10月31日(星期四)前繳交8000~10000字之論文全文 (包括電子檔,電子檔用於維誠檢測系統)。一人只可發表一篇論文。

3.委員會有權利將發表人之論文送外審,如外審不通過,該論文將不收入研討會論文集及光碟內 (具ISBN國際書號)。

4. 報名費:港幣600元 (會議當天現場收取,不設找續)。如發表之論文,未能收入論文集及光碟內,所交之報名費不予退還。

5.有關論文格式﹑會議進度﹑交通安排等,歡迎瀏覽大會網站或大會Facebook專頁。

大會網站:https://chciclh.wordpress.com/discussion-forum4th/

Facebook專頁:https://www.facebook.com/chuhaiconference

注意︰限於經費,參加者需自行負責交通及住宿安排,敬請見諒。

查詢及報名電郵︰riclh@chuhai.edu.hk

聯絡人︰羅淑暉

系統號:

C-014680

2019年大數據數位人文產學前沿應用教學研討會

標題:

時間:

2019年12月3至6日(週二至週五)

地點:

臺灣師範大學(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

教育部數位人文創新人才培育計畫教學資源中心

內容簡介:

「人文與科學知識之融合」乃是教育部為期4年之「數位人文創新人才培育計畫」,在培育創新人才過程中,所致力推動的工作。人文與科學知識的融合(consilience),雖經過去的多次嚐試,此二領域間之鴻溝仍十分明顯 (Slingerland and Collard, 2011)。當今之資通科技(ICT)和數位化革命既有可能加深其隔閡,亦有可能在適當的引導下促成其融合,而後者則是本計畫所戮力達成的目標。本計畫一方面以獎勵方式進行大規模課程設計實驗,鼓勵教師以創新方法將數位技術整合至廣泛定義的人文教育之中,一方面主辦WEDHIA國際研討會,連結國際產官學界的有志之士,共為此議題做出貢獻。

WEDHIA 2019將循WEDHIA 2018之模式,以第十屆數位典藏與數位人文國際研討會(DADH 2019)的衛星會議形式舉行。今年之主題為「數位人文與數位經濟:第二波知識融合」,玆說明如下:

雖然理想主義者對資通科技和數位化革命的興起感到期待,然懷疑論者則對之感到恐懼,但二者皆不反對,這波科技的變化,讓人文學科超越了其傳統範疇,並加深了其跨領域化。新興的網路空間已不僅是現實空間中人文知識的複製品,它已然成為人類「生活」的另一度空間,孕育出另一個新的、網絡化的人文學。而人類在「雲端」中所產生與所紀錄下來的思想、對話和行為,又不可避免地影響了現實空間中的生活,這兩個空間的交互作用,又為人文學者創造出另一片研究疆域,讓其能游走於這兩個空間交互的世界之中。

而上面關於數位人文的論述也同時適用於數位經濟。網絡空間不再僅僅是為了促進實體市場的運作,它本身亦已然成為一個市場,而我們所見更多的,則是實體市場和網絡市場間的交織作用。在網絡空間中,資通科技的發展,使得庶民的一舉一動得以被紀錄下來,這又使得每一個人的獨特性可以展現出來。這樣的特性,促進了人文學中「由下而上(bottom-up)」 研究方法的發展,例如由下而上的歷史學(the bottom-up history);這樣的特性,在經濟上,使得「客製化」成為企業競爭的關鍵因素之一,而「客製化」就讓經濟的發展不得不回歸到人文和敘述(narrative),就如同Vernon L. Smith 和Bart J. Wilson (2019) 於 Humanomics 一書中所述。從這個角度來說,資通科技的發展,縮短了人文和經濟的距離,更啟動了人文和經濟的融合。

在上面所描述的轉化和融合的背景下,本次研討會將延續WEDHIA 2018的主題,持續研究人文學科的教學創新及其對經濟和社會的意涵。然而,本次研討會的焦點,將從資通科技對人文學的影響,轉移到資通科技在跨領域對話及合作上的衝擊性角色,進而探究其對大數據時代下科學、人文和社會科學知識融合的影響。因此,本研討會敬邀提交下列(但不限)與數位人文和數位經濟相關的摘要:

· 資通科技、數位人文、數位經濟間之知識融合

· 編程和設計在數位人文和數位社會科學課程中之普及化

· 大數據應用的課程設計

· 空間人文學和空間社會科學

資通科技、數位人文、數位經濟間之知識融合

「知識融合」是「數位人文創新人才培育計畫」用來審查其下課程的分析框架。本研討會將繼續討論在當前資通科技和數位革命背景下,科學及人文間的知識融合議題。我們歡迎各界提交以新方法、甚至是不同的本體論將傳統課程轉化成現代課程之摘要。我們也歡迎提交有關課程規劃和設計中分工議題的摘要,特別是如何平衡技術應用與本體知識的學習和發現,以及教學團隊間的分工變革。例如科學(包括工程)和人文不同學科背景的教師,在兩種不同文化思潮下之對話和合作(Snow, 1959, 1963)。

編程及設計在數位人文和數位社會科學課程中之普及化

這個主題與第一個主題相異之處在於,這個主題側重在學生或是學習者。我們在「數位人文創新人才培育計畫」中,推展了自造者運動(Maker Movement),希望課程能引導學生成為設計師或自造者。本計畫課程內的教師使用了許多工具,包括Scratch、Unity、APP Inventor 2、 Arduino、甚至3D列印,都是為了設計和編程的普及化。而培養每個人成為發明家或設計師的想法,早為許多偉大的思想家所倡導,例如Jean Piaget(1896-1980),Seymour Papert(1928-2016)和Mitchel Resnick。這個想法的落實,在當今許多工作都將交給智慧科技的「第二次機器時代」(the second machine age,Brynjolfsson and McAfee, 2014),變得更加迫切。我們歡迎提交有關普及科學、遊戲和軟體開發的工具應用之摘要。我們也鼓勵提交自造者文化、自造者運動、駭客松、開放資源經濟、並行生產(peer production)、共創、創客自造實驗室、地方創生、全球在地化、和社區設計等對產業影響方面的摘要。

大數據應用之課程設計

目前已有許多課程讓學生接觸社群媒體數據以及與大數據企業的合作。毫無疑問地,大數據為人文學科和社會科學帶來了革命性的影響,因此,一種建立在大數據基礎上的新式人文學及社會科學已然誕生。然而,不論在科學應用或道德層面,學生甚或教師卻常難以掌握大數據的本質。因此,在決定未來的發展方向前,現在應是暫停一下,回顧發生在我們周遭的革命變化的時候。我們歡迎提交所有與使用大數據相關之課程設計的摘要,包括探討它所帶來的承諾、進步、挑戰和限制。

空間人文學和空間社會科學

我們觀察到空間思維已逐漸被人文學家所關注,但卻較少為社會科學學家所注意。在數位人文領域內,QGIS、ArcGIS、Google Maps、Story Maps,甚至UAV和無人機等工具都很常見。但我們期望這些工具也能廣泛地運用於社會科學內。我們歡迎提交有關空間思維應用在社會科學的點子,以及提升空間工具應用於人文和社會科學課程中的教學策略。

論文摘要(最多500字)

所有摘要皆應於此頁面提交。

會後出版

有興趣將論文發表於Complexity特刊者,請參考連結中之說明

重要日期

論文摘要(最多500字):2019年10月15日

審查結果通知:2019年10月31日

報名:2019年11月20日(已被接受摘要的發表作者將免註冊費。)

研討會:2019年12月3日-2019年12月6日

特刊論文全文投稿:2019年12月6日

系統號:

C-014651

第2回現代中国理解セミナー「世界の中の中国と日本:現代中国理解Ⅱ」

標題:

第2回現代中国理解セミナー「世界の中の中国と日本:現代中国理解Ⅱ」

時間:

2019年12月7至8日(週五)

地點:

大学セミナーハウス(東京都八王子市下柚木1987-1)

主辦單位:

公益財団法人大学セミナーハウス

聯絡人:

大学セミナーハウス国際交流室,Tel: 042-676-8512

內容簡介:

現在、世界は大きな転換期にあるのかもしれません。米中対立は、覇権交代の可能性を視野に入れたものでしょうし、論点の核心のひとつは技術に置かれています。中国は確かに西洋近代がもたらした多様な制度や価値に対して、新たな問題提起をしています。しかし、中国を例外、特殊として既存の秩序の埒外において事足りるということでもなく、中国の提起する諸問題を受け入れ、同調する国や人々もいます。もちろん変化しているのは中国だけではなく、アメリカも、そして日本も変化しています。こうした新たな世界の変化を踏まえ、昨年に引き続き、中国について、また日本や東アジアについて一緒に考える場を設けたいと思います。具体的には、その中国を内政、外交、経済、社会から考察し、日本の中国への関わり方をあらためて考えたいと思います。

■第1分科会

中国の政治~「党が全てを指導する」体制は何をもたらすか

担当講師:小嶋華津子(慶應義塾大学教授)

主旨:第19回党大会で、習近平は「党政軍民学、東西南北中、党が全てを指導する」という方針を明らかにしました。中国では、国内政治のみならず、外交も、経済も、社会も、一党支配の権力構造によって規定されており、党の統制は、ここ数年ますます強まりつつあります。この分科会では、習近平政権が、各領域にどのように権力の浸透を図り、中国を統治しようとしているのかを、監察や公安、ビッグ・データの掌握と利用、新しい社会階層の取り込みなど、様々な側面から検討し、中国の将来と世界への影響を展望したいと思います。

■第2分科会

中国の社会~一党独裁体制下の社会問題を探る

担当講師:金野純(学習院女子大学教授)

主旨:この分科会では中国のさまざまな社会問題について議論します。一党独裁体制下の中国は一見すると「強大」にみえますが、その社会には急速な少子高齢化、悪化する環境、貧富の格差、脆弱な社会保障など、多くの課題が山積みにされています。本分科会では、こうした諸問題に関して、いくつかの文献や資料を手掛かりとしながら、皆で議論したいと思います。

■第3分科会

中国経済の行方~構造改革と経済減速の狭間で

担当講師:内藤二郎(大東文化大学教授)

主旨:国内外の情勢が不安定化するなかで、中国経済の成長鈍化が鮮明化しています。高度成長が終わりを迎え、経済の発展パターンを転換しなければならず、構造改革が避けて通れない課題です。一方で、経済の底割れを回避するためには、足元の景気対策も重要です。景気対策を優先するのか、構造改革を断行するのか、政策運営は非常に難しい舵取りを迫られています。それに対し、現政権は習主席に様々な権限を集中して党主導で対応する姿勢を強めています。こうした手法で果たしてこの難局を乗り切ることができるのでしょうか。この分科会では、基礎的データに基づいて中国経済の現状を把握したうえで、経済政策の内容や方向性、手法など様々な角度から問題点や課題を精査し、議論を深めていきたいと思います。

■第4分科会

中国の外交—中国の目指す秩序とは−

担当講師:川島真(東京大学教授)

主旨:中国の外交政策は2018年にさらに調整されました。自らを発展途上大国と位置づけ、西側の先進国と異なる立ち位置で新たな国際秩序の形成を目指している点は従来と同じですが、アメリカとの対峙を優先しつつ、他の大国とは個別的に関係を調整しようとしています。この米中対立の時代、中国の対外政策をどのように理解すればいいでしょうか。この分科会では、中国の国内状況や経済も踏まえつつ、中国の外交を考察します。

系統號:

C-014681

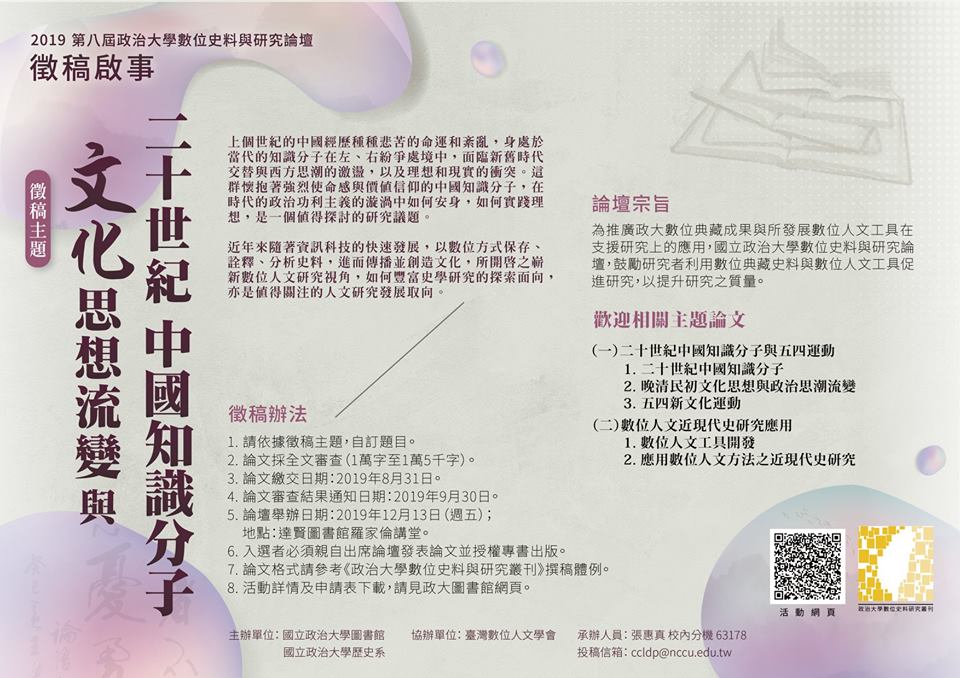

2019第八屆數位史料與研究論壇

標題:

2019第八屆數位史料與研究論壇

時間:

2019年12月13日(週五)

地點:

政治大學達賢圖書館羅家倫講堂(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學圖書館、國立政治大學歷史系

聯絡人:

張惠真,Tel: (02) 2938-7878#63178

內容簡介:

論壇宗旨:

國立政治大學圖書館為推廣政大數位典藏成果與所發展數位人文工具在支援研究上的應用,將於2019年12月13日舉行2019第八屆國立政治大學數位史料與研究論壇,鼓勵研究者利用數位典藏史料與數位人文工具促進研究,以提升研究之質量。

徵稿主題:文化思想流變與二十世紀中國知識分子

上個世紀的中國經歷種種悲苦的命運和紊亂,身處於當代的知識分子在左、右紛爭處境中,面臨新舊時代交替與西方思潮的激盪,以及理想和現實的衝突。這群懷抱著強烈的使命感與價值信仰的中國知識分子,在時代的政治功利主義的漩渦中如何安身,如何實踐理想,是一個值得探討的研究議題。

此外,近年來隨著資訊科技的快速發展,以數位方式保存、詮釋、分析史料,進而傳播並創造文化,所開啟出來之嶄新數位人文研究視角,如何豐富史學研究的探索面向,亦是非常關注的人文研究發展取向。

歡迎相關主題論文:

(一)二十世紀中國知識分子與五四運動

1.二十世紀中國知識分子

2.晚清民初文化思想與政治思潮流變

3.五四新文化運動

(二)數位人文近現代史研究應用

1.數位人文工具開發

2.應用數位人文方法之近現代史研究

徵稿辦法:

請依據徵稿主題,自訂題目。

論文採全文審查(1萬字至1萬5千字)。

論文繳交日期:2019年8月31日。

論文審查結果通知日期:2019年9月30日。

論壇舉辦日期:2019年12月13日(週五);地點:達賢圖書館羅家倫講堂。

入選者必須親自出席論壇發表論文並授權專書出版。

論文格式請參考《政治大學數位史料與研究叢刊》撰稿體例。

活動詳情及申請表下載,請見政大圖書館網頁。

主辦單位:國立政治大學圖書館、國立政治大學歷史系

協辦單位:臺灣數位人文學會

承辦人員:張惠真 校內分機63178

投稿信箱:ccldp@nccu.edu.tw

系統號:

C-014682

第14屆唐代文化國際學術研討會

標題:

時間:

2020年5月15日至16日(週五至週六)

地點:

台北大學人文學院國際會議廳、淡江大學守謙國際會議中心

主辦單位:

唐代學會、國立台北大學歷史學系、淡江大學歷史學系

聯絡人:

E–mail:twtdsociety@gmail.com

內容簡介:

唐代學會長期致力推動唐代研究,每二年舉辦「唐代文化學術研討會」,至今已歷十三屆。透過此一學術交流平台,讓唐代文史暨敦煌學研究相關學者,得以密切對話,相互切磋,有效深化唐代研究、推動學界交流。本學會擬於2020年5月15日(五)、16日(六),假台北大學人文學院國際會議廳與淡江大學守謙國際會議中心,召開第十四屆「唐代文化國際學術研討會」,邀請國內外學者專家共同與會,匯聚學思,切磋討論。相關徵稿訊息如下:

一、會議名稱:第十四屆唐代文化國際學術研討會

二、主辦單位:唐代學會、國立台北大學歷史學系、淡江大學歷史學系

三、會議地點:台北大學人文學院國際會議廳與淡江大學守謙國際會議中心

四、會議時間:2020年5月15日(星期五)、5月16日(星期六)

五、會議主題:「唐代文化的傳統與變遷」,分為子題目如下:

(一)皇權統治‧法制規範

(二)學術思潮‧文學風貌

(三)城市空間‧地域書寫

(四)西域邊塞‧多元文化

(五)其他唐代歷史文化課題

六、論文題目及摘要截稿日期:已截止

七、論文截稿日期:2020年1月31日(星期四)

1. 論文字數:以兩萬字內為宜。

2. 論文寄繳方式:請繳寄電子檔至twtdsociety@gmail.com信箱。電子檔格式請採Doc格式,撰稿格式請參附件。

八、論文審查方式:

1. 第一階段摘要審查:審查結果於2019年8月20日以信函個別通知。

2. 第二階段論文審查:審查結果於2020年2月28日以信函個別通知。

九、本會議不收會務費,國外學者往返交通費請自理,大會免費招待三天住宿(5月14日、15日、16日)。

十、聯絡人:古怡青秘書長;電子郵件信箱:twtdsociety@gmail.com。

系統號:

C-014553

第24屆臺灣地理國際暨2020中國地理學會聯合學術研討會

標題:

時間:

2020年5月30至31日(週六至週日)

地點:

臺灣師範大學誠大樓(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學地理系

聯絡人:

李宜梅助教,Tel: 02-77341652

內容簡介:

地球的永續發展在人類活動及全球暖化的衝擊下已經受到了威脅,跨域整合為促使地球永續發展的最佳解方,地理學的視野包含自然探究、人文關懷、地理教育及空間技術,其跨域的特性使得地理學家扮演維持地球永續發展之關鍵角色。第24屆臺灣地理國際暨2020中國地理學會聯合學術研討會即以「以地理學建構環境的永續未來」為主題,邀請地理學相關領域學者專家以及研究生,共同探討如何以地理學建構環境的永續未來,子題包括:

• 永續糧食與農業/Sustainable food and agriculture

• 永續都市發展/Sustainable urban development

• 永續社會經濟/Social and economic sustainability

• 永續流域管理/Sustainable basin management

• 永續地景/Landscape sustainability

• 永續生態與資源保育/Sustainable ecosystem

• 環境監測與管理/Environmental monitoring and management

• 氣候變遷影響評估與調適策略/Climate change impact assessment and adaptations

• 地理技術與應用/GIS and its applications

• 環境地理教育/Geographical education

• 原住民族地理知識/Indigenous geography

• 觀光遊憩與規劃/Tourism

• 地方與區域發展研究/Local and regional development

• 人文與科技結合/Digital humanities

• 其他人文地理相關領域/Other Human Geography relevant issues

• 其他自然地理相關領域/Other Physical Geography-relevant issues

本屆研討會將在2020年5月30– 31日於國立臺灣師範大學誠大樓舉行。大會將於2019年9月30日通知論文摘要審查結果。論文全文截稿日期為 2020年4月19日(星期日)。優秀論文經推薦及審查後刊登於「地理研究」期刊。

系統號:

C-014552

「性別化的變遷:女性主義知識生產與跨國行動參與」國際學術研討會

標題:

「性別化的變遷:女性主義知識生產與跨國行動參與」國際學術研討會

時間:

2020年10月28日至30日(週三至週五)

地點:

國家圖書館(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館、丹麥北歐亞洲研究中心、臺灣女性學學會

聯絡人:

蔡先生,Tel: (02)2314-7321;E-mail: ccstcc@ncl.edu.tw

內容簡介:

論文摘要截止日期:2020年1月31日

一、會議時間:2020年10月28-30日(星期三至五)

二、會議地點:國家圖書館(臺北市中山南路20號)

三、主辦單位:國家圖書館(臺灣)、北歐亞洲研究中心(丹麥)

四、合辦單位:臺灣女性學學會(臺灣)

五、會議語言:英文

六、會議簡介:

本研討會著重於地方、地區、國家及跨國層次下女性主義轉型實踐的策略及複雜性。於一連串全球性的挑戰與危機,如經濟危機、生態浩劫、難民問題、高齡化社會,以及日益加劇的不平等與社會分化下,關於轉型過程中帶來可能性及限制的關鍵性參與,通過交織性觀點,從差異中造成影響,是重要且即時的。最重要的議題不僅是探討這些轉型如何成形,尚在探索其背後的驅動力又為何,以及女性主義運動如何在不同地緣政治現實的轉型中被定位,為了錨定這些問題意識,必須持續將女性主義學術界和行動參與雙方實踐關係動態納入討論。會議目標是在女性主義者學術討論和行動參與狀況進行時的數種模式中,挖掘其間複雜的權力關係。因此希望徵求各種與知識生產、行動主義、(跨)國女性主義行動、女性團結與性別論述轉型等專題相關稿件。

本場會議亟需匯聚關注社會動向之學者以及介入不平等、不公正與剝削交織處境的行動者。我們誠摯邀請耕耘於跨學科、多元方法論及多元知識傳統的性別研究學者,也歡迎在地方、地區、國家及跨國議題第一線的行動者發表相關研究或針對實踐領域引領專題討論。會議主要中心會放在中華-北歐地區,但也不排除其他區域,我們期待處理女性和女性主義者經驗與面對各種不同地緣政治環境挑戰的學者和工作者一同參與這次的會議。

七、會議子題:

(一)Feminist Knowledge Production and Academic Freedom女性主義知識生產與學術自由

(二)State, Region, Globalization 國家、區域及全球化

(三)Gender Transformation and Youth性別轉換與青年世代

(四)Feminist Re/writing of History and Literatures(重)寫女性主義歷史與文學

(五)Migration Processes /Race/Gender/Class 遷移過程/種族/性別/階級

(六)Gender, Economy, Work and Welfare 性別、經濟、工作與福利

(七)Activism out and in of UN 行動主義進出聯合國

(八)Gender, Intimacy, Form and Affect 性別、親密關係、形式及影響

(九)Gender and Technology 性別與科技

(十)Gender, Knowledge and the Broader Public: Library, Art, Museum 性別、知識與公眾:圖書館、藝術、博物館

八、徵稿方式:公開徵求論文(paper)、場次(Panel)、工作坊(workshops)及圓桌論壇(workshops),摘要請以英文撰寫,約150字左右。

(一)有意投稿者請於2020年1月31日前,將論文摘要上傳至https://reurl.cc/alrgRY 或e-mail至ccswww@ncl.edu.tw。

(二)論文摘要經籌備委員會審查,結果將於2020年4月30日以電子郵件通知,並公告於網頁。

九、聯絡方式

漢學研究中心學術交流組

電話:(02)2314-7321 蔡先生

傳真:(02)2371-2126

電子郵件:ccstcc@ncl.edu.tw

地址:10001 臺北市中山南路20號

系統號:

C-014627

第三屆中研語言學論壇--漢藏語言比較研究的回顧與前瞻:紀念龔煌城院士逝世十周年學術研討會

標題:

第三屆中研語言學論壇--漢藏語言比較研究的回顧與前瞻:紀念龔煌城院士逝世十周年學術研討會

時間:

2020年11月5日至7日(週四至週六)

地點:

中央研究院人文社會科學大樓南棟3樓第2會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言學研究所

聯絡人:

劉詠淇,Tel: 02-26525013;E-mail: ilasalf@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

一、主辦單位:中央研究院語言學研究所

二、會議時間:2020年11月5日(四)至7日(六)

三、會議地點:中央研究院 人文社會科學大樓南棟三樓 第二會議室

四、會議主題:

1.漢藏語比較研究

2.漢語上古音研究

3.藏緬語歷時與共時研究

4.西夏語文研究

5.漢語方言音韻比較研究

五、摘要截稿日期:2020年2月15日

六、公布摘要通過日期:2020年3月31日

七、全文截稿日期:2020年9月30日

八、投稿類型:

1.個別投稿:與會議主題相關之學術論文。

2.專題小組投稿:自組專題小組成員3~5人(含主持人)。

九、摘要寄送:

請於摘要完成後擲交Word檔及PDF檔各一份至:「第三屆中研語言學論壇」會議專屬信箱(ilasalf @gate.sinica.edu.tw)。擬籌組「專題小組」者,由主持人彙整摘要後投稿至大會信箱。

十、撰寫須知:

摘要內容須包括:(1)研究問題、(2)取材、(3)方法、(4)預期成果、及(5)關鍵詞至多5個。中英文摘要至多以A4一頁為限(不含例句及參考文獻)。摘要請以WORD原始設定版面為準,12號字,單行間距。請另開檔案書寫個人資訊,包含最高學歷、服務單位、學術經歷、現職職銜、研究領域及聯繫方式等,連同不具名之摘要一併寄至專屬信箱。

十一、摘要審查:

投稿摘要均須經籌備委員會送交審查。無論是否錄取,大會均將函知。

十二、 聯絡方式:

1.聯絡地址:(11529)臺北市南港區研究院路2段128號

中央研究院 語言學研究所

2.大會信箱:ilasalf@gate.sinica.edu.tw

3.大會聯絡人:劉詠淇(電話:02-26525013)

系統號:

C-014551