標題

- 舌尖上的繆思──臺灣飲食文學系列講座

- 【演講】劉宇光:大馬佛教的文化、社會及族群特質

- 【演講】邢福增:香港基督教對中國宗教自由的回應(2014-2018)

- 【演講】Ming-cheng Lo:Brightening the Dark Side of “Linking Social Capital”? Negotiating Conflicting Visions of Post-Morakot Reconstruction in Taiwan

- 【演講】Ulrike Strasser:Narrating Fear, Faith, and Religious Difference in the Early Enlightenment: Jesuit Reports of Transoceanic Boat Journeys in Joseph Stoecklein's Neuer-Weltbott (1726-1761)

- 【演講】史傑鵬:「仁」字の本義とその思想

- 【演講】黃宣衛:從社造到地方創生──關於池上地方社會發展的一些觀察與思考

- 【演講】Ming-cheng Lo:From the People to the Populist? Culture of Democracy in the Taiwanese Public Sphere

- 【座談會】内山完造と日中関係(仮)

- 【演講會】雛鳳清聲──文哲青年學者夏季論壇(二)

- 【演講】Prasenjit Duara人文社會科學講座

- 【演講】李毓嵐:林獻堂生活中的女性:以楊水心與陳岺為主

- 【演講】Kellee S. Tsai:Charitable Crowdfunding in China: An Emergent Channel for Setting Policy Agendas?

- 【演講】許瑞浩:從小團體行動到群體運動:《臺灣政論》與臺灣民主運動的發展

- 【演講】傅家倩:另一種牛奶:中國的黃豆再造

- 【演講】耿華:臺灣及海外大學教育的中文類型學及基礎理論

- 【演講】黃銘崇:五霸與七雄之外:東周時代的他者──以夷人國家為例

- 【演講】徐少知:紅樓夢的東西洋風情

- 【座談會】海峽兩岸考古教學交流基地座談會

- 【演講】林玉茹:由鹽魚到鮑魚、海參:晚清北臺灣海產的生產和消費

- 【演講】徐少知:原應嘆息──細說賈府四千金並預卜其未來

- 【演講】桑梓蘭:民國通俗小說中的摩登女子

- 【演講】莊麗華:桃園市復興區部落耆老口述生命史

- 【演講】陳曼華:國族與鄉土:從文化造型運動看1970年代藝術場域中的「臺灣」概念

- 【演講】吳政憲:檜林、溫泉、鐵線橋:你所不知道的八仙山林場

- 【演講】段洪坤:努力活著被看見——原住民平埔族群文化復振20年

- 【演講會】第2回現代中国理解セミナー「世界の中の中国と日本:現代中国理解Ⅱ」

- 【系列演講】張炎憲臺灣史新銳學者講座

- 【研習營】2019亞洲佛教藝術研習營:敦煌佛教藝術

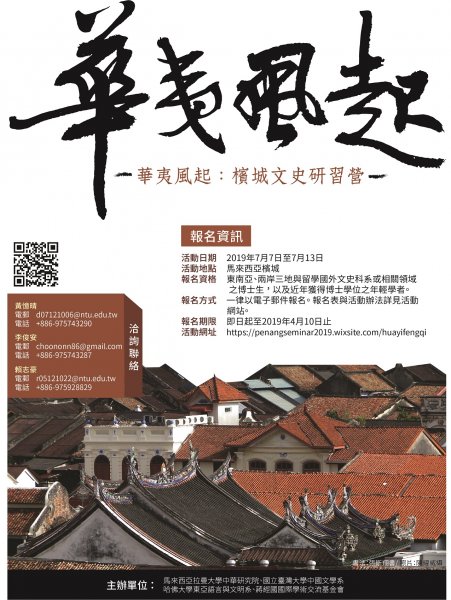

- 【研習營】華夷風起:檳城文史研習營

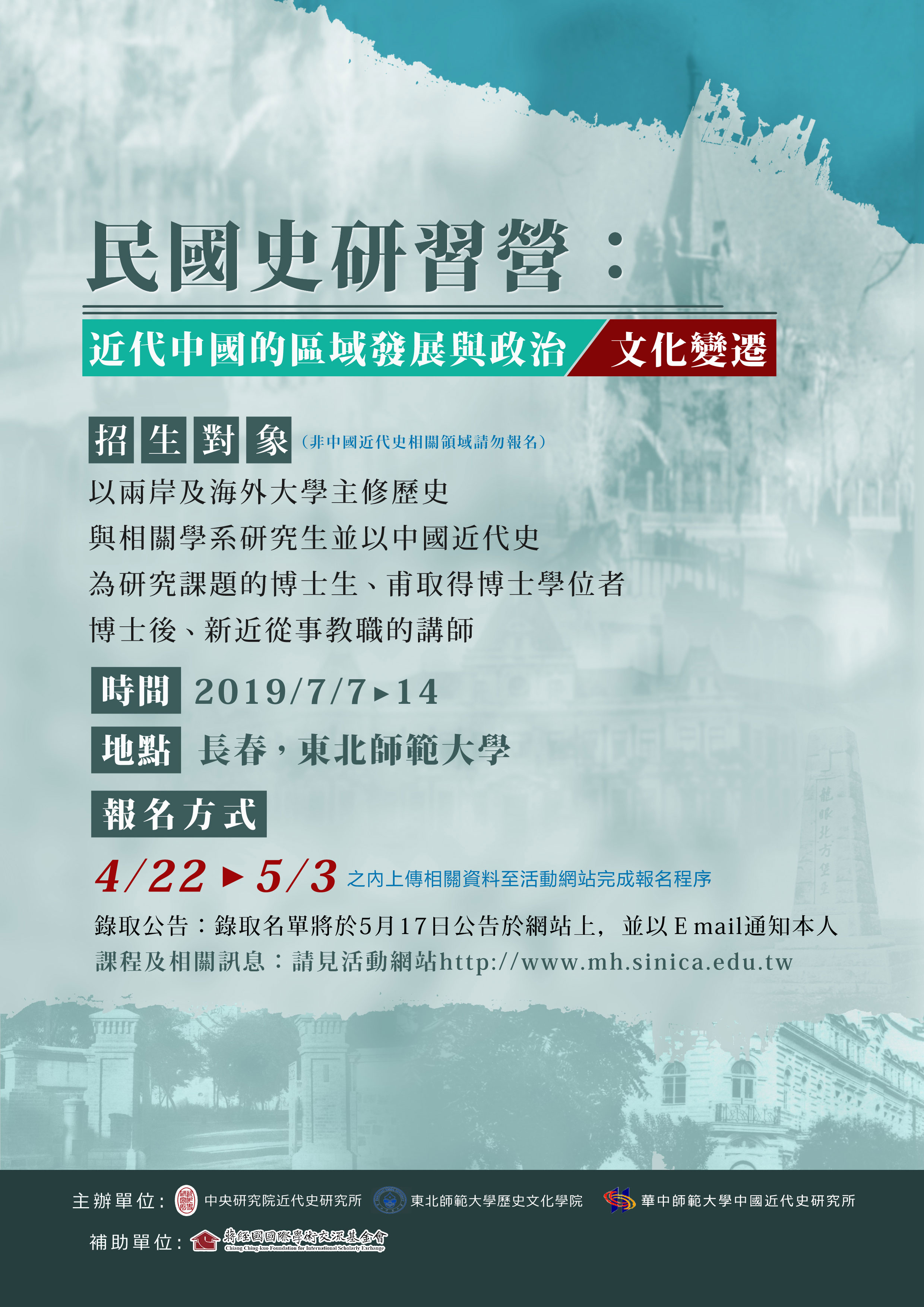

- 【研習營】民國史研習營:近代中國的區域發展與政治、文化變遷

- 【工作坊】西學與明清之際的文化變遷系列工作坊

- 【工作坊】2019年中國現代史研究生工作坊

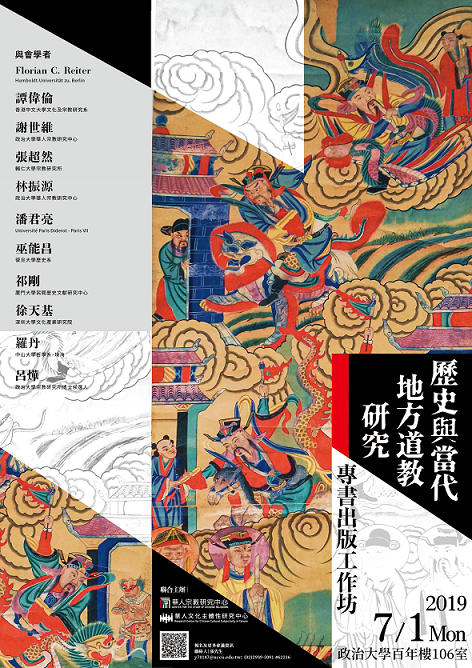

- 【工作坊】政治大學華人文化主體性研究中心「歷史與當代地方道教研究專書出版」工作坊

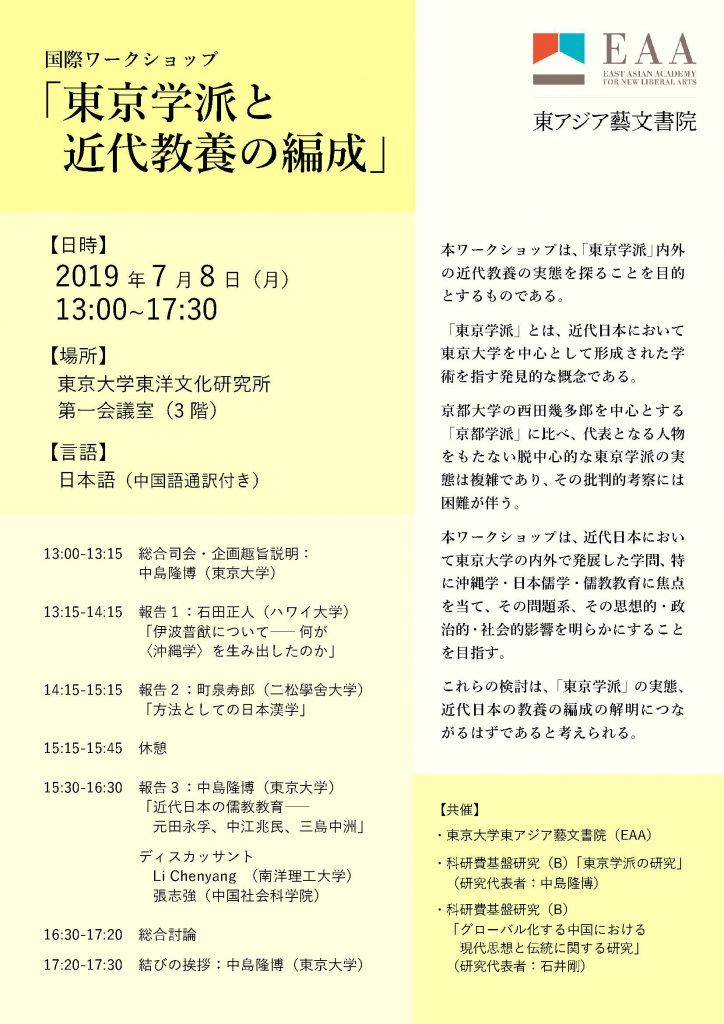

- 【工作坊】東京学派と近代教養の編成

- 【資料庫】臺灣文學知識庫

- 【資料庫】國史館新增《褒揚史料》全宗

- 【展覽】逆旅 ‧ 一九四九:臺灣戰後移民文學特展

- 【展覽】他們的年代:1930~1960年代影像展

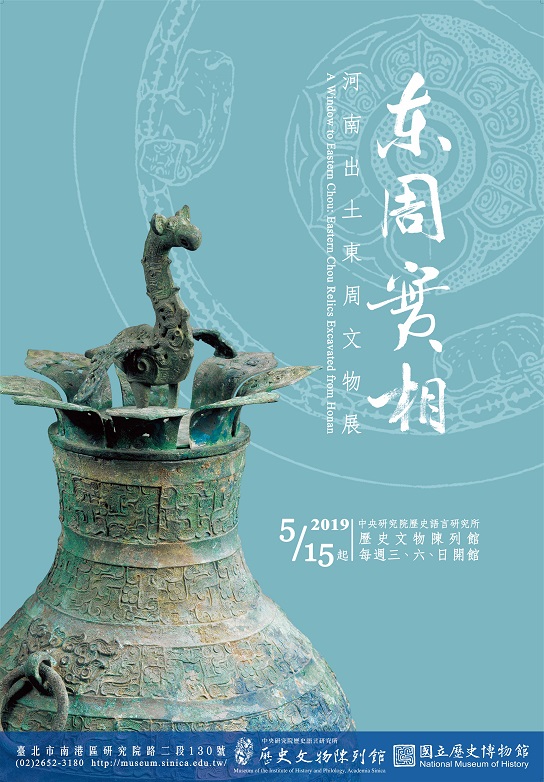

- 【展覽】東周實相──河南出土東周文物展

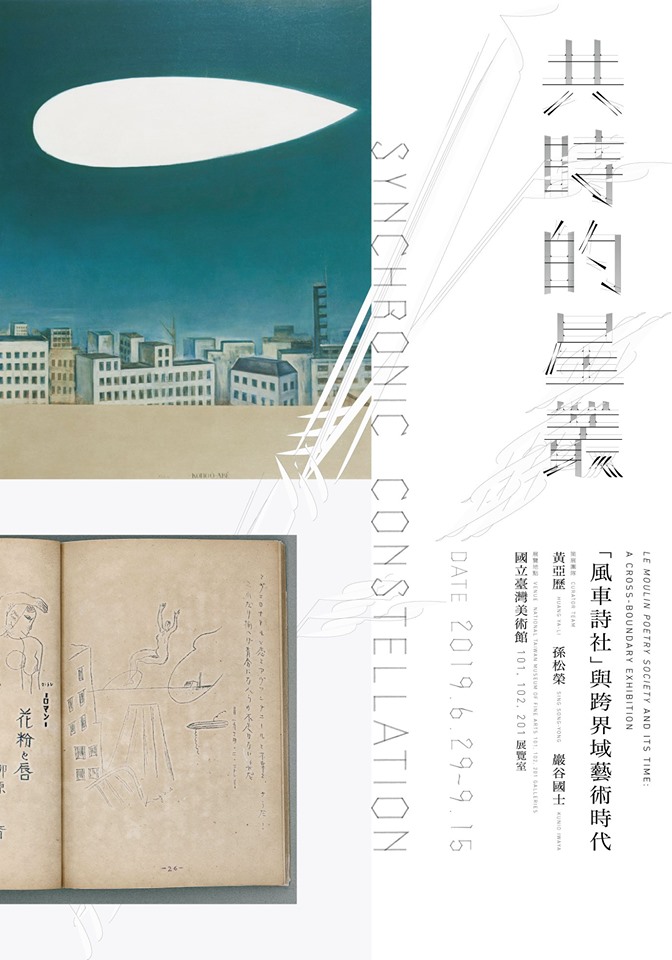

- 【展覽】共時的星叢:「風車詩社」與跨界域藝術時代

- 【展覽】唐三彩──シルクロードの至宝

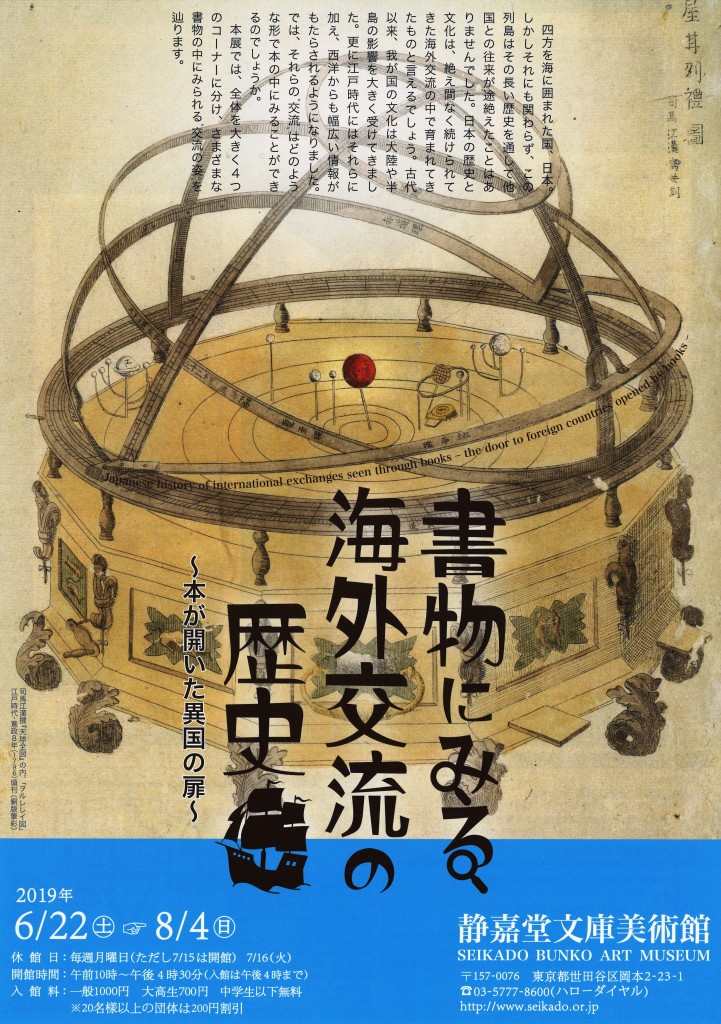

- 【展覽】書物にみる海外交流の歴史:本が開いた異国の扉

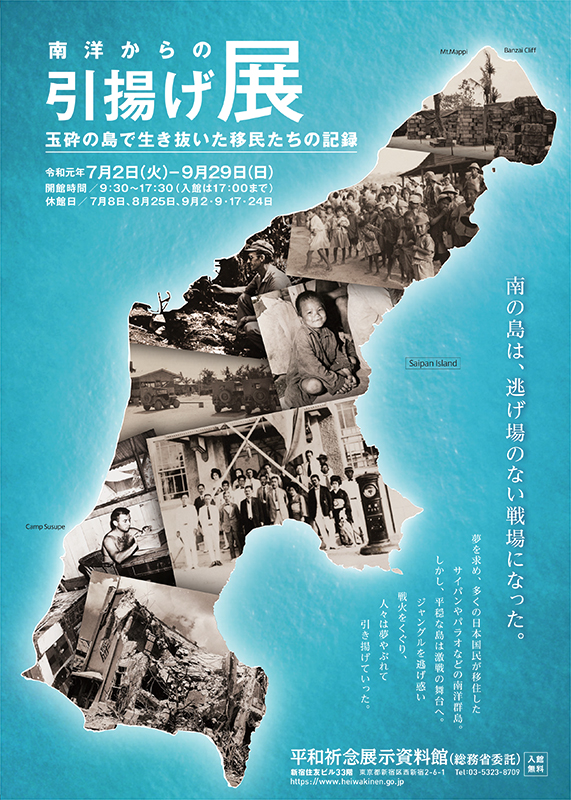

- 【展覽】南洋からの引揚げ展

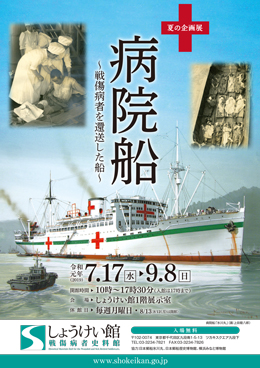

- 【展覽】病院船:戦傷病者を還送した船

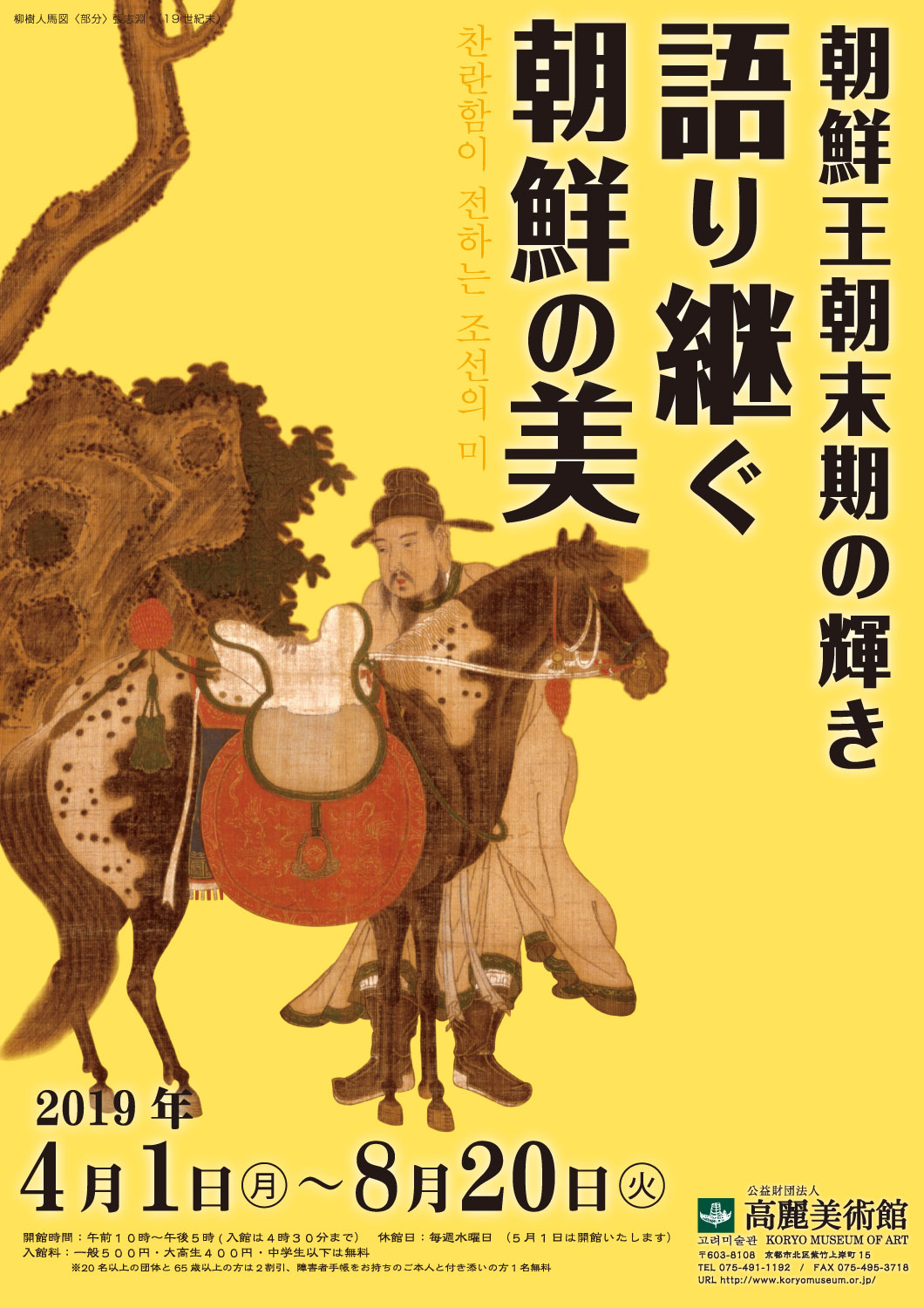

- 【展覽】朝鮮王朝末期の輝き・語り継ぐ朝鮮の美

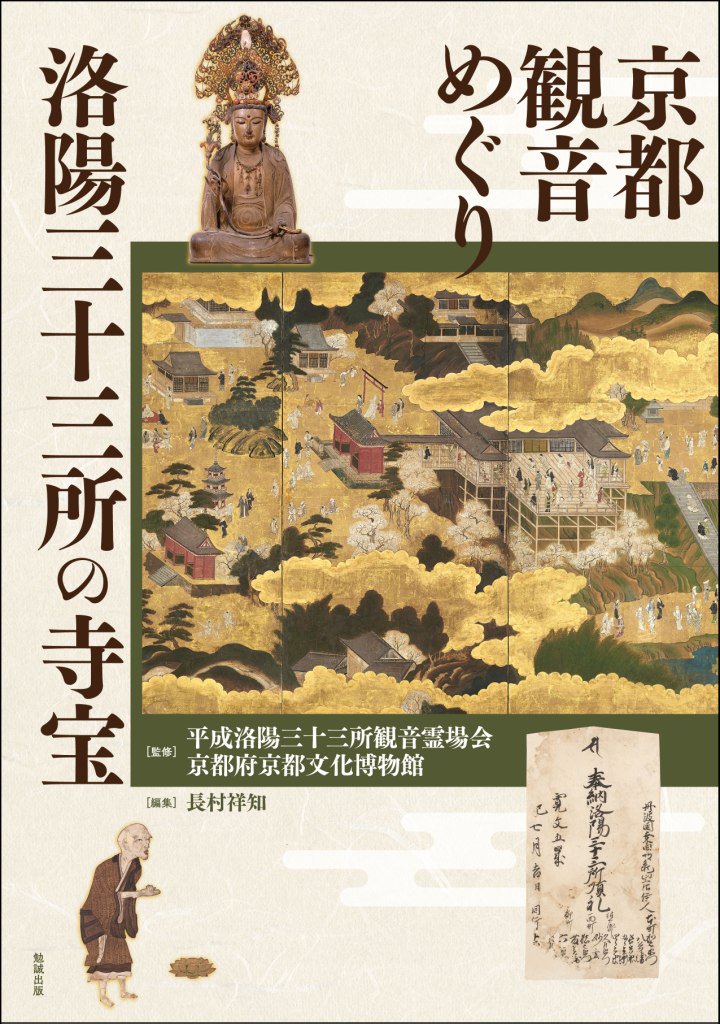

- 【展覽】洛陽三十三所4──信仰のかたち

舌尖上的繆思──臺灣飲食文學系列講座

標題:

時間:

2019年5月至7月,共6場

地點:

國家圖書館文教區國際會議廳(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館、科林研發

聯絡人:

林小姐,Tel: 02-23619132#316

內容簡介:

國家圖書館今年夏季與國際知名半導體廠商──科林研發(Lam Research)將於5月18日至7月20日,利用週六下午規劃辦理6場「舌尖上的繆思──臺灣飲食文學系列」專題講座,邀請6位知名學者與作家,從文學中探討臺灣飲食文學系譜與流變,透過臺灣古早味中的情感、戰爭中的飲食、女性飲食、詩中飲食到客家飲食,邀請民眾一同參與這場臺灣飲食文學的饗宴,從文學中品嚐飲食文化的美味。

第四場

7月6日

講者:羅秀美教授,中興大學中國文學系

講題:在自己的廚房料理文學盛宴:當代臺灣女性飲食散文

講者介紹:現任中興大學中文系副教授,研究領域為:近現代散文、飲食文學、女性文學。重要著作有:〈漫遊者的飲食散文──試論舒國治的飲食書寫及其建構新典律的可能性〉、〈從閨閣女詩人到公共啟蒙者--以近代女性報刊中的論說文為主要視域〉等。

第五場

7月13日

講者:余美玲教授,逢甲大學中國文學系

講題:魚龍潛躍水成文:臺灣古典詩中的飲食

講者介紹:現任逢甲大學中文系教授,研究主題與專長以日治時期臺灣文學為主,專治臺灣古典漢詩,亦擅長藉文本、文獻分析探究該時代書法、繪畫等文化活動的建設與傳播及傳統文人的藝術養成與大眾思想。曾開設「臺灣文學」、「臺灣文學專題研究」、「臺灣人文概論」、「臺灣文獻選讀」等課程。著有《日治時期臺灣遺民詩的多重視野》等。

第六場

7月27日

講者:羅肇錦教授,中央大學客家語文暨社會科學學系

講題:客家飲食與文學

講者介紹:現任中央大學客家語文暨社會科學學系榮譽教授、語言學家,研究領域為:上古漢語、漢語音韻、客語詞彙音韻特徵、客畬關係、客家文化。重要著作有:〈客家人的「山食」與「山言」〉、〈臺灣客語次方言間的語音問題〉、〈文白聲調與客家話源於南方的論證〉,〈台灣客家文創產業的開拓與侷限〉等。

※公務人員及教師凡任一場次全程參與者可獲學習時數認證時數2小時(需要者請於報名時填寫身份證字號)

※搭配講座辦理,於講座結束後進行贈書及現場簽書活動,歡迎參加!

報名網址:https://actio.ncl.edu.tw/108_summer

活動地點: 國家圖書館文教區國際會議廳。臺北市中山南路20號。

系統號:

A-014108

【演講】劉宇光:大馬佛教的文化、社會及族群特質

標題:

時間:

2019年7月1日(週一)12:00-14:00

地點:

中央研究院民族學研究所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院人社中心亞太區域研究專題中心

主講人:

劉宇光(上海復旦大學哲學學院宗教學系副教授)

聯絡人:

江咨靜,Tel: (02) 2651-6862

內容簡介:

主持人:林育生(中研院人社中心亞太區域研究專題中心助研究員)

系統號:

A-014140

【演講】邢福增:香港基督教對中國宗教自由的回應(2014-2018)

標題:

【演講】邢福增:香港基督教對中國宗教自由的回應(2014-2018)

時間:

2019年7月1日(週一)15:00

地點:

中央研究院民族所2420會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院民族所「宗教生活實踐研究群」

主講人:

邢福增(香港中文大學崇基學院神學院院長)

內容簡介:

宗教自由是公民基本及核心的權利,與結社自由、思想及言論自由、表達自由及出版自由不可分割。宗教自由的空間,跟社會的民主及自由程度有密切關係。隨著中國浙江及河南各地,先後推展強拆十字架及打壓宗教自由的行動,在不同程度上激起了香港教會及信徒的回應,並組織了不同形式的社會行動。本文將評檢香港基督新教在上述個案中,就爭取香港及中國宗教自由方面所作的回應與行動,以及有關行動在教會內外引起的爭論。有關行動及爭論,既有助我們瞭解香港基督教對宗教自由、政教分離,教會的社會角色等課題的不同理解,也反映出香港社會及教會在後九七經歷的變化。

聯絡人:張瑋哲(E-mail: livedreligion@gate.sinica.edu.tw)

系統號:

A-014153

【演講】Ming-cheng Lo:Brightening the Dark Side of “Linking Social Capital”? Negotiating Conflicting Visions of Post-Morakot Reconstruction in Taiwan

標題:

時間:

2019年7月1日(週一)15:00-17:00

地點:

Russell Square: College Buildings, Room KLT, SOAS, University of London

主辦單位:

SOAS Centre of Taiwan Studies

主講人:

Prof. Ming-cheng Lo(University of California, Davis)

聯絡人:

E-mail: ml156@soas.ac.uk

內容簡介:

After Typhoon Morakot in 2009, the Taiwanese Government, aided by a large NGO, promoted unpopular agendas of reconstruction, which resulted in local tensions and grassroots disempowerment. Engaging literature on social capital and drawing on 48 in-depth interviews, our study discusses how three villages -- Namaxia, Jialan, and Ali -- mobilized bonding and bridging ties to resist these top-down agendas, which were channeled through unhealthy linking ties. In Namaxia, as linking ties fractured their community, villagers could not mobilize strong enough bonding or bridging ties to counteract the damages. In Jialan, bonding ties were mobilized to counteract unhealthy linking ties, but these bonding ties could not pool together sufficient cultural resources to consolidate grassroots visions. In Ali, bonding ties facilitated resistance; bridging ties channeled cultural resources for actualizing grassroots reconstruction visions. Our case addresses the theoretical question of how bonding and bridging ties may potentially mitigate the dark side of linking ties.

Speaker Biography

Ming-Cheng Miriam Lo is professor of sociology at the University of California, Davis. Having grown up in Taiwan and completed her doctoral training in the United States, Professor Lo is actively engaged in research activities in Asia as well as the English-speaking world, meanwhile pursuing productive conversations across these cultural divides. She is the author of Doctors within Borders: Profession, Ethnicity, and Modernity in Colonial Taiwan (University of California Press, 2002; Japanese edition published in 2014). She co-edited the Handbook of Cultural Sociology (Routledge, 2010; Second edition published in 2019). Professor Lo has published widely on health, culture, and civil society in a number of sociology journals.

系統號:

A-014042

【演講】Ulrike Strasser:Narrating Fear, Faith, and Religious Difference in the Early Enlightenment: Jesuit Reports of Transoceanic Boat Journeys in Joseph Stoecklein's Neuer-Weltbott (1726-1761)

標題:

時間:

2019年7月1日(週一)15:00-17:00

地點:

中研院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所婦女與性別史研究群

主講人:

Prof. Ulrike Strasser (UCSD History)

系統號:

A-014000

【演講】史傑鵬:「仁」字の本義とその思想

標題:

時間:

2019年7月1日(週一)15:10-16:40

地點:

東京大学東洋文化研究所3階第2会議室(東京都文京区本郷7-3-1)

主辦單位:

Regular Research Project of An Attempt at the Integration of Studies in the Traditional , Modern and Contemporary Chinese Legal System

主講人:

史傑鵬(中国古代史家、東京大学・東洋文化研究所・訪問研究員)

內容簡介:

要旨:

「仁」は先秦儒家思想の核心的概念である。その本義については、『説文解字』に記載があり、また、古来より多くの学者によって研 究されてきたが、人々を十分に満足させるだけのものとなっておらず、先秦儒家思想の理解にも影響を与えてきた。本報告においては、近年出土さ れた楚の文献を通じて「仁」の古文字字形を集め、伝世先秦文献とつきあわせ、音韻学・訓詁学を用い、音声から語義を研究すことで、「仁」の本 義を分析することを試みる。このことは先秦思想史研究においても意義があると信じる。

主催:東京大学・東洋文化研究所・班研究「中国法研究における固有法史研究、近代法史研究及び現代法研究の総合の試み」(主任 高見澤磨・東京大学・東洋文化研究所・教授)(takamizaあっとioc.u-tokyo.ac.jp)

附記1,講演は中国語で行われます。通訳はつきません。

附記2,参加申し込みなど事前の手続きはありません。

※Language : Chinese

※No entry is requested.

Hosted by Regular Research Project of An Attempt at the Integration of Studies in the Traditional , Modern and Contemporary Chinese Legal System

系統號:

A-014084

【演講】黃宣衛:從社造到地方創生──關於池上地方社會發展的一些觀察與思考

標題:

【演講】黃宣衛:從社造到地方創生──關於池上地方社會發展的一些觀察與思考

時間:

2019年7月2日(週二)14:00-16:00

地點:

中央研究院史語所研究大樓704室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人文社會科學研究中心GIS專題中心

主講人:

黃宣衛(中央研究院民族學研究所研究員)

系統號:

A-014141

【演講】Ming-cheng Lo:From the People to the Populist? Culture of Democracy in the Taiwanese Public Sphere

標題:

時間:

2019年7月2日(週二)15:00-17:00

地點:

Russell Square: College Buildings, Room KLT, SOAS, University of London

主辦單位:

SOAS Centre of Taiwan Studies

主講人:

Prof. Ming-cheng Lo(University of California, Davis)

聯絡人:

E-mail: ml156@soas.ac.uk

內容簡介:

With the rise of populism around the world in recent years, the young democracy in Taiwan faces new challenges, as has been evidenced by the 2018 midterm elections on the island. It has been well argued that macro contexts in the region, most notably the “China factor,” shape how the global trend of populism is manifested and experienced in Taiwan. But is the local public sphere equipped with the cultural resources to resist the threats of populism? Informed by theories of civil society, this study explores the strengths and weaknesses of the culture of democracy that has been developing in the Taiwanese public sphere, focusing specifically on how these cultural traits may nurture or suppress populism.

Speaker Biography

Ming-Cheng Miriam Lo is professor of sociology at the University of California, Davis. Having grown up in Taiwan and completed her doctoral training in the United States, Professor Lo is actively engaged in research activities in Asia as well as the English-speaking world, meanwhile pursuing productive conversations across these cultural divides. She is the author of Doctors within Borders: Profession, Ethnicity, and Modernity in Colonial Taiwan (University of California Press, 2002; Japanese edition published in 2014). She co-edited the Handbook of Cultural Sociology (Routledge, 2010; Second edition published in 2019). Professor Lo has published widely on health, culture, and civil society in a number of sociology journals.

系統號:

A-014043

【座談會】内山完造と日中関係(仮)

標題:

【座談會】内山完造と日中関係(仮)

時間:

2019年7月6日(週六)14:00-17:00

地點:

神奈川大学横浜キャンパス3号館406室(横浜市神奈川区六角橋3-27-1)

主辦單位:

神奈川大学・内山完造共同研究

內容簡介:

趣旨説明:孫安石(神奈川大学)

挨拶:松井三平氏(岡山市日中友好協会)

(1)内山完造と『花甲録』について 菊池敏夫(神奈川大学)

(2)内山完造と岡山市日中友好協会の資料について 孫安石

休憩

(3)内山完造と日中友好運動について 大里浩秋(神奈川大学)

(4)内山完造と未公開アルバムについて 内山籬(内山書店)

※内山完造関連の写真パネル展示会(未公開アルバムより)を同時開催いたします。

系統號:

A-014005

【演講會】雛鳳清聲──文哲青年學者夏季論壇(二)

標題:

時間:

2019年7月8日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

失落的地平線清初耶穌會士白乃心的西藏印象初考(林熙強)

論真德秀的帝王教學及經史觀念對朱熹的繼承與轉化──以「《大學》經筵」為例(張莞苓)

〈釋道世(596-683)《法苑珠林.感通篇》研究──以關鍵詞為方法(謝薇娜)

系統號:

A-014113

【演講】Prasenjit Duara人文社會科學講座

標題:

時間:

2019年7月11日及15日

地點:

中央研究院歷史語言研究所文物陳列館B1演講廳(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

Prof. Prasenjit Duara(杜贊奇,President, Association of Asian Studies / Oscar Tang Professor of East Asian Studies / Duke University)

內容簡介:

【中央研究院人文社會科學講座】

第一場

講題:Revisiting the Chinese World Order: Soft Power or the Imperialism of Nation-States

時間: 2019年7月11日(週四)15:00-17:00

第二場

講題:Nationalism and Development in Asia

時間: 2019年7月15日(週一)15:00-17:00

備註:本講座以中文演講;本所不提供紙杯,敬請自備環保杯具。

系統號:

A-014096

【演講】李毓嵐:林獻堂生活中的女性:以楊水心與陳岺為主

標題:

時間:

2019年7月11日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

李毓嵐(國立中興大學歷史系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

目前臺灣人寫的日記,已發掘出數十種,部分已正式出版,絕大多數的記主均是男性,不過,在男性記主的日記中,常常有許多他們生活周遭女性的紀錄,因此男性日記亦是珍貴的婦女史資料,例如林獻堂在日記中對其妻子、女兒、媳婦與其他霧峰林家的女性有不少著墨。最特別的是林獻堂的妻子楊水心、林獻堂的堂嫂陳岺本身亦有日記留存,成為重要的研究對象。

楊水心留下1928 年、1930年、1934年、1942年共4冊日記,日記中的她盡力為林家打理家務,同時有自己的休閒生活,並參與婦女團體,呈現出與傳統女性不同的開朗自在形象。陳岺留有1924年的日記一本,當時其夫林紀堂已亡故,因此她必須擔負起主持家計與教養兒子的重任,心情較為苦悶。

楊水心與陳岺都是未受過新式教育,但能讀寫的女性,從她們的日記可一窺日治時期社會領導階層家庭婦女的生活樣貌,有其重要性。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014001

【演講】Kellee S. Tsai:Charitable Crowdfunding in China: An Emergent Channel for Setting Policy Agendas?

標題:

【演講】Kellee S. Tsai:Charitable Crowdfunding in China: An Emergent Channel for Setting Policy Agendas?

時間:

2019年7月17日(週三)10:00-11:30

地點:

臺大社會科學院5樓東亞民主研究中心會議室(臺北市羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學政治系

主講人:

Prof. Kellee S. Tsai(Dean of Humanities and Social Science, The Hong Kong University of Science & Technology

內容簡介:

Charitable Crowdfunding in China: An Emergent Channel for Setting Policy Agendas? (英文演講)

主持人:張佑宗(臺大政治學系教授兼系主任)

■摘要:

Social media in China has not only become a popular means of communication, but also expanded the interaction between the government and online citizens. Why have some charitable crowdfunding campaigns had agenda-setting influence on public policy, while others have had limited or no impact? Based on an original database of 188 charitable crowdfunding projects currently active on Sina Weibo, we observe that over 80 per cent of long-term campaigns do not have explicit policy aspirations. Among those pursuing policy objectives, however, nearly two-thirds have had either agenda-setting influence or contributed to policy change. Such campaigns complement, rather than challenge existing government priorities. Based on field interviews , case studies of four micro-charities – Free Lunch for Children, Love Save Pneumoconiosis, Support Relief of Rare Diseases, and Water Safety Program of China – are presented to highlight factors that contributed to their variation in public outcomes at the national level. The study suggests that charitable crowdfunding may be viewed as an “input institution” in the context of responsive authoritarianism in China, albeit within closely monitored parameters.

★ 一律線上報名,請於7/16中午之前至官網完成報名

★本系碩班學生如需登錄演講時數,請於演講簽到表簽名,將由系辦統一處理登錄演講時數。

★ 若需學術演講參加證明,請按此下載。填妥相關資料後印出,於演講當天確認無誤後核章。若採事後補發證明,將以當天出席簽到記錄為準,若無簽到記錄,則不補發。

★ 聯絡人:陳聿伶,電話:(02)3366-8450。

系統號:

A-014002

【演講】許瑞浩:從小團體行動到群體運動:《臺灣政論》與臺灣民主運動的發展

標題:

【演講】許瑞浩:從小團體行動到群體運動:《臺灣政論》與臺灣民主運動的發展

時間:

2019年7月18日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

許瑞浩(國史館修纂處處長)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

《臺灣政論》於1975年由黃信介、康寧祥等人創辦,是黨外政論雜誌的源頭與典範,也是戰後本土異議人士首次有系統、有目標、有計畫地集體表達對國事和政情的看法,以其為核心結合新一代本土菁英所從事的政治反對運動被視為黨外運動的肇端。我們將從環境與結構的角度考察其生成的時代背景,從組織與動員的角度分析其何以能發動集體政治行動,從策略與行動的角度檢視其行動過程及影響,從而探究《臺灣政論》如何從小團體行動發展成推動民主的群體運動。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014044

【演講】傅家倩:另一種牛奶:中國的黃豆再造

標題:

時間:

2019年7月18日(週四) 14:00-15:30

地點:

國家圖書館文教區301會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

傅家倩(Jia-Chen Fu,美國埃默里大學俄羅斯及東亞語言文化系助理教授)

內容簡介:

本場演講將討論營養學倡議者及外行的老百姓怎樣改造黃豆和豆奶,由此檢視營養學何以在近代中國佔有一席之地。彼時知識份子苦惱於中式飲食不足以滋養出健壯的國民;富含蛋白質且不需依賴進口的黃豆,正能解決前述的營養問題。為了讓中國男女老少都身強體壯,在高速工業化的國際環境提升競爭力,營養倡導者找上在地的「豆漿」,並重塑為「豆奶」,它替代了乳製品,強健了全國人民。

主持人:連玲玲(中央研究院近代史研究所副研究員)

線上報名網址:https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&pid=149

※本演講以中文進行

系統號:

A-014133

【演講】耿華:臺灣及海外大學教育的中文類型學及基礎理論

標題:

時間:

2019年7月18日(週四)15:40-17:10

地點:

國家圖書館文教區301會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

耿華(Vladimir Kurdyumov,俄羅斯莫斯科市立大學教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 2361-9132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

臺灣和中國大陸都紛紛將中文教師派往海外大學和高中。此情況下,理論知識非常重要:與屈折語素多的歐洲語言相比,通常中文使用者們較不具備關於類型學、譜系學、語法的知識。此外,前往俄羅斯(或任何西方國家)的華語教師應該理解一個前提,這個國家並非「中文沙漠」,而是有自己的豐富研究傳統。

漢語理論方法的基本原則,耿華教授曾於「漢語理論語法教程」(2005,2006)和一系列文章中概述。根據目前的研究,漢語屬於Sino-Caucasian語門(超語系),可以假設,它能與西班牙和法國的巴斯克語,俄羅斯高加索人的語言相連。

在類型學上,漢語是一種孤立語,並且是一種「話題優先」語言的:句子中不必表達動作者和動作的同化。漢語中的語言層次與歐洲語言相反:音素,詞彙,句子是「弱」的,沒有明顯民族意識。漢語中詞類靈活富彈性,不取決於詞彙:具體語義僅在語法上下文中才獲得,因此更適於談論「路線」,「範圍」,「位置」的類別。

主持人:張淑萍(臺北市立大學中國語文學系助理教授)

線上報名網址:https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&pid=149

※本演講以中文進行

系統號:

A-014134

【演講】黃銘崇:五霸與七雄之外:東周時代的他者──以夷人國家為例

標題:

【演講】黃銘崇:五霸與七雄之外:東周時代的他者──以夷人國家為例

時間:

2019年7月20日(週六)14:00-16:00

地點:

中研院史語所文物陳列館B1演講廳(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

黃銘崇(中央研究院歷史語言研究所研究員/歷史文物陳列館主任)

內容簡介:

【東周實相──河南出土東周文物展系列演講(二)】

備註1:現職編制內公務人員可申請兩小時終身學習時數認證

備註2:演講當日文物館定時導覽改至上午10:30開始

系統號:

A-014112

【演講】徐少知:紅樓夢的東西洋風情

標題:

時間:

2019年7月20日(週六)14:30-16:30

地點:

紀州庵文學森林2樓多功能空間(台北市同安街107號)

主辦單位:

里仁書局

主講人:

徐少知(里仁書局總編輯,知名紅學研究者)

聯絡人:

曾美華,Tel: 02-23218231

報導者:

曾美華

系統號:

A-014071

【座談會】海峽兩岸考古教學交流基地座談會

標題:

時間:

2019年7月21日(週日)14:00-18:00

地點:

中興大學人文大樓612室(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學歷史系、海峽兩岸考古教學交流基地、古代中國研究青年學者研習會

內容簡介:

主持人:游逸飛(中興大學歷史系助理教授)

第一場:考古學與中國上古史在湖北(下午2點至3點)

講 者:羅運兵(湖北省文物考古研究所副所長)

講 題:湖北考古新進展

講 者:陶洋(湖北省文物考古研究所紀南城工作站站長)

講 題:沙洋城河遺址考古新發現

講 者:凡國棟(湖北省文物考古研究所學術研究中心副主任)

講 題:隨州新發現隨仲羋加編鐘銘文的初步釋讀

第二場:考古學與中國上古史在臺灣(下午3點20分至4點20分)

講 者:屈慧麗(美國亞利桑那州立大學人類學碩士、倫敦大學博物館與文化資產碩士、彰化師範大學地理系研究所博士、國立自然科學博物館人類學組主任)

講 題:中臺灣考古學的教學與研究

講 者:游逸飛(中興大學歷史系助理教授)

講 題:沙發考古——在臺灣教授中國上古史與考古學

講 者:甘聿群(臺灣大學人類系學士、北京大學考古文博學院碩士生)

講 題:在臺大人類系學習中國考古學

第三場:綜合討論(下午4點40分至6點)

講 者:張君(湖北省文化和旅遊廳文物保護與考古處一級主任科員)

講 題:海峽兩岸考古教學交流基地介紹

與談人:陳識仁(輔仁大學歷史系副教授兼系主任)

與談人:莊蕙芷(北京大學考古文博學院博士、江蘇師範大學文學院副教授)

與談人:林圭偵(加州大學洛杉磯分校考古研究所博士、中央研究院歷史語言研究所助研究員)

與談人:古怡青(淡江大學歷史系助理教授)

與談人:李昭毅(中正大學歷史系助理教授)

與談人:王萬雋(中國文化大學史學系助理教授)

與談人:黃川田修(日本國學院大學博士、臺灣大學人類系兼任助理教授)

系統號:

A-014239

【演講】林玉茹:由鹽魚到鮑魚、海參:晚清北臺灣海產的生產和消費

標題:

【演講】林玉茹:由鹽魚到鮑魚、海參:晚清北臺灣海產的生產和消費

時間:

2019年7月25日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林玉茹(中央研究院臺灣史研究所研究員)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

臺灣是個海島,但是清代的北臺灣海產的生產相當不足,必須要大量進口海產。海產進口也由鹽魚為主,逐漸增加鮑魚、海參等高級品、舶來品。本演講將利用海關報告、領事報告以及民間文書,說明為何北臺灣海產生產不足,又在哪些因素之下造成海產消費的變化。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014045

【演講】徐少知:原應嘆息──細說賈府四千金並預卜其未來

標題:

時間:

2019年7月27日(週六)14:30-16:30

地點:

紀州庵文學森林2樓多功能空間(台北市同安街107號)

主辦單位:

里仁書局

主講人:

徐少知(里仁書局總編輯,知名紅學研究者)

聯絡人:

曾美華,Tel: 02-23218231

報導者:

曾美華

系統號:

A-014072

【演講】桑梓蘭:民國通俗小說中的摩登女子

標題:

時間:

2019年7月30日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所婦女與性別研究群

主講人:

桑梓蘭(美國密西根州大現代華文文學系教授)

內容簡介:

在中國現代文學中,摩登女郎是一道異樣絢麗的風景。自從眾多學者特別青睞摩登女郎出現在一九三十年代海派文學,特別是新感覺派作品中的嫵媚身影后,上海新感覺派小說就儼然成為中文書寫摩登女郎的經典。在外觀上,新感覺派所塑造的摩登女郎和同時期畫報中常見的女明星熱女郎有許多共同之處──光鮮亮麗,打扮入時,身材曼妙,饒富自信,舉手投足散發著性的誘惑力。而在性格上,新感覺派小說中的摩登女郎往往妖冶冷血,令人捉摸不透,是道地的危險尤物。說起上海新感覺派摩登女郎的淵源,一般認為法國意象派作家保羅·穆杭和日本新感覺派橫光利一等人作品的影響頗深。 也有學者指出,其對摩登男女尤其是摩登女郎的印象與其說得之於現實,毋寧說得之於好萊塢電影和時尚雜誌。甚至,新感覺派小說家對於摩登女郎的想像,與一九三十年代中國報章媒體上頻繁出現的對摩登女子的抨擊如出一轍,帶有厭女症症候。那麼,如果我們把目光從最具先鋒性的新感覺派移到所謂的“通俗小說”,其呈現的摩登女郎又是何種面貌呢?本文將從通俗言情小說入手,探討通俗作家對於摩登女子刻板印象的借用、介入與改寫。

系統號:

A-014098

【演講】莊麗華:桃園市復興區部落耆老口述生命史

標題:

時間:

2019年8月1日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

莊麗華(茱莉亞廣告傳播有限公司創意總監)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

復興區部落耆老口述生命史,是泰雅耆老們從出生至今所經歷的生活經驗,串聯起復興區祖先的心靈智慧,每位耆老在一生中充滿多重起伏及生活窘境,反映「政權轉換」和「民主轉型」下的身體與生命。 除了平實的敘事之外,更多是對家庭、親友、人生,以及對台灣土地更多的愛與關懷。我從原住民族紀錄片「樂信‧瓦旦的一生」及「興建石門水庫卡拉社部落的泰雅族人遷徙史」兩支歷史紀錄影片的製作揭發原住民族的重大事件與正義真相的平反,結合口述歷史影片記錄與歷史文獻之間的探討是個重要的課題,需要審慎地對歷史所發生的人、事、地、物,做追根究底的訪談調查與交叉比對。

口述歷史承載的意義,不單只是供研究分析的史料而已,同時也是「歷史」的一種詮釋觀點,等同於「歷史」本身。帶領讀者跨越兩個時代,窺探日治時期受教育的歷程與生命處境,更進一步看見時代的變遷軌跡。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014115

【演講】陳曼華:國族與鄉土:從文化造型運動看1970年代藝術場域中的「臺灣」概念

標題:

【演講】陳曼華:國族與鄉土:從文化造型運動看1970年代藝術場域中的「臺灣」概念

時間:

2019年8月15日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳曼華(國史館修纂處助修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

臺灣藝術界在戰後初期將西方藝術視為模仿學習的源泉,進入了1970年代,則轉變為向內反省,開始意識到西方美學教育對本土美學產生的威脅,試圖脫離西方美學系統,重新建立本土美學品味,當時由藝術界所提出的「文化造型運動」即表徵了這樣的意圖與概念,並延伸出關於傳統與現代、本土與外來的討論。本文以臺灣藝術史為軸線,探討此運動提出的概念如何傳承了1960年代啟始的中華文化復興運動的主張,同時透過文化藝術刊物如《雄獅美術》與《漢聲》雜誌中的論述,分析當時海外歸國的知識份子如何環繞著國族與鄉土的概念進行臺灣為何的辯證,以及這些闡述如何呈現了1970年代對於臺灣藝術的追求與確立。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014114

【演講】吳政憲:檜林、溫泉、鐵線橋:你所不知道的八仙山林場

標題:

時間:

2019年8月22日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

吳政憲(國立中興大學歷史系副教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

探討日治時期八仙山林場最初二十年的歷史,提出木馬時期、輕軌時期、傾斜鐵道時期及空中索道四個分期,日治林場所有運輸工具,盡萃八仙山。松鶴部落上八仙山步道,才是最初伐木軸線,松鶴部落的人文觀光,最具特色。八仙山之美,不在臺灣八景與谷關七雄,在於自然壓縮美,及山嶽全景美。最後找出大甲溪放流地點、清水臺聚落、傾斜鐵道位置等,重拾百年前八仙山的感官體驗,人文風情,增進遊憩深度,省思百年林業。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014059

【演講】段洪坤:努力活著被看見——原住民平埔族群文化復振20年

標題:

【演講】段洪坤:努力活著被看見——原住民平埔族群文化復振20年

時間:

2019年8月29日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

段洪坤(西拉雅族部落發展促進會總幹事)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

平埔族群包含噶瑪蘭族、凱達格蘭族、道卡斯族、拍瀑拉族、巴布薩族、洪雅族、西拉雅族、大武壠族、馬卡道族等,長年以來都被誤稱為單一族"平埔族"。近年來平埔族群為自己的原住民身份做打拚外,各地的部落族人也努力透過文獻、口訪部落耆老、田野調查等途徑,復振自己的族群文化。本次演講內容就是要讓民眾重新認識這個族群,不要再被錯誤的資訊誤導,也要透過段洪坤老師20多年來的族群運動經歷,介紹全台各族群目前文化復振現況。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014058

【演講會】第2回現代中国理解セミナー「世界の中の中国と日本:現代中国理解Ⅱ」

標題:

【演講會】第2回現代中国理解セミナー「世界の中の中国と日本:現代中国理解Ⅱ」

時間:

2019年12月7日至8日(週六至週日)

地點:

大学セミナーハウス(東京都八王子市下柚木1987-1)

主辦單位:

公益財団法人大学セミナーハウス

內容簡介:

■第1分科会 中国の政治~「党が全てを指導する」体制は何をもたらすか~

担当講師:小嶋華津子先生(慶應義塾大学教授)

主旨:第19回党大会で、習近平は「党政軍民学、東西南北中、党が全てを指導する」という方針を明らかにしました。中国では、国内政治のみならず、外交も、経済も、社会も、一党支配の権力構造によって規定されており、党の統制は、ここ数年ますます強まりつつあります。この分科会では、習近平政権が、各領域にどのように権力の浸透を図り、中国を統治しようとしているのかを、監察や公安、ビッグ・データの掌握と利用、新しい社会階層の取り込みなど、様々な側面から検討し、中国の将来と世界への影響を展望したいと思います。

■第2分科会 中国の社会~一党独裁体制下の社会問題を探る

担当講師:金野純先生(学習院女子大学教授)

主旨:この分科会では中国のさまざまな社会問題について議論します。一党独裁体制下の中国は一見すると「強大」にみえますが、その社会には急速な少子高齢化、悪化する環境、貧富の格差、脆弱な社会保障など、多くの課題が山積みにされています。本分科会では、こうした諸問題に関して、いくつかの文献や資料を手掛かりとしながら、皆で議論したいと思います。

■第3分科会 中国経済の行方~構造改革と経済減速の狭間で

担当講師:内藤二郎(大東文化大学教授)

主旨:国内外の情勢が不安定化するなかで、中国経済の成長鈍化が鮮明化しています。高度成長が終わりを迎え、経済の発展パターンを転換しなければならず、構造改革が避けて通れない課題です。一方で、経済の底割れを回避するためには、足元の景気対策も重要です。景気対策を優先するのか、構造改革を断行するのか、政策運営は非常に難しい舵取りを迫られています。それに対し、現政権は習主席に様々な権限を集中して党主導で対応する姿勢を強めています。こうした手法で果たしてこの難局を乗り切ることができるのでしょうか。この分科会では、基礎的データに基づいて中国経済の現状を把握したうえで、経済政策の内容や方向性、手法など様々な角度から問題点や課題を精査し、議論を深めていきたいと思います。

■第4分科会 中国の外交——中国の目指す秩序とは

担当講師:川島真(東京大学教授)

主旨:中国の外交政策は2018年にさらに調整されました。自らを発展途上大国と位置づけ、西側の先進国と異なる立ち位置で新たな国際秩序の形成を目指している点は従来と同じですが、アメリカとの対峙を優先しつつ、他の大国とは個別的に関係を調整しようとしています。この米中対立の時代、中国の対外政策をどのように理解すればいいでしょうか。この分科会では、中国の国内状況や経済も踏まえつつ、中国の外交を考察します。

系統號:

A-014007

【系列演講】張炎憲臺灣史新銳學者講座

標題:

時間:

2019年3-7月,共5場

地點:

228國家紀念館(臺北市中正區南海路54號1F)

主辦單位:

吳三連台灣史料基金會

聯絡人:

Tel: 02-2712-2836

內容簡介:

主持人:戴寶村(吳三連台灣史料基金會秘書長)

7月20日

14:00-16:00

興策拓海:日治時代臺灣水產業的移植、轉型與發展(蔡昇璋,國家發展委員會檔案管理局協同檔案研究員)

系統號:

A-013996

【研習營】2019亞洲佛教藝術研習營:敦煌佛教藝術

標題:

時間:

2019年8月30日至9月1日

地點:

臺北榮民總醫院致德樓一樓會議廳(臺北市北投區石牌路二段322號)

主辦單位:

謝許英文化藝術基金會、覺風佛教藝術文化基金會、永修精舍

聯絡人:

Tel: 02-2895-9977

內容簡介:

8月30日

敦煌文獻的發現與佛教文化的研究(鄭阿財)

飛天藝術之謎(趙聲良)

敦煌北涼石塔藝術(崔中慧)

敦煌第44窟華嚴經變圖(陳俊吉)

8月31日

從敦煌舊照片看那些年、那些人、那些事(李美賢)

文明間的對話:解碼敦煌莫高窟第285窟圖像(張元林)

「心燈」——敦煌研究院壁畫的臨摹歷程(華亮)

敦煌石窟的圖像與儀式(賴文英)

9月1日

敦煌壁畫中的風景畫(趙聲良)

炳靈寺九十窟揭取的明代藏傳佛教壁畫的「補色」修復(華亮)

敦煌法華經變的演變(張元林)

敦煌莫高窟第14窟晚唐密教圖像(郭佑孟)

系統號:

A-013997

【研習營】華夷風起:檳城文史研習營

標題:

時間:

2019年7月7日至13日

地點:

馬來西亞檳城

主辦單位:

馬來西亞拉曼大學中華研究院、國立臺灣大學中國文學系、蔣經國國際學術交流基金會、哈佛大學東亞語言與文明系

聯絡人:

黃憶晴,Tel: 886-2-2789-8202;d07121006@ntu.edu.tw

內容簡介:

本研習營擬於2019年7月7日至7月13日,於馬來西亞檳城舉辦為期7天的暑期研習營,預計招收東南亞、兩岸三地與留學國外文史相關科系的博士生與年輕學者約36人。研習營的主要目的有二:希望深化並開拓各地青年的人文研究新視野,增廣對東南亞華人移民、社會、歷史文化之認識;另一方面,也期待學員之間相互學習,並促進更深入、跨學科與跨領域間的交流與對話。

檳城作為馬來西亞最多華人聚集的城市,其首府喬治市於2008年被正式編入聯合國世界遺產區(UNESCO World Heritage Site)。這座城市,前身是英殖民地,至今仍存留許多各式風格的歷史遺跡建築,包括家廟、會館、廟宇、教堂、碉堡、鐘樓等。除了豐富的歷史景觀,此地不僅華人、華語與方言文化扎根頗深,同時也兼融了馬來、印度、英國等各族文化。無論是多元族群、華人移民、方言社群、殖民歷史或海洋貿易等,此地獨特的歷史脈動與在地生活經驗,使其成為歷史、語言、文化、文學等東南亞人文研究領域的重要座標。

緣此,本研習營將地點設定在檳城,並邀請相關領域著名學者進行專題講座,講題涵蓋不同學科,包括歷史經濟、社群教育、宗教建築以及文學語言,期許加強學員對檳城跨文化、跨族群等多元性質的認識。期間,學員將對檳城的人文世界展開實地田野考察,親身走訪當地的宗祠廟宇、會館、博物館與華人生活區域等文化地景,並與當地文史工作者進行交流與經驗分享。通過以上活動,期能加深學員對華人文化生態、後殖民歷史、峇峇娘惹文化等面向的認識與理解,從而在人文領域中創造、更新更多元的學術議題與研究取徑。

系統號:

A-013998

【研習營】民國史研習營:近代中國的區域發展與政治、文化變遷

標題:

時間:

2019年7月7日至14日

地點:

中國長春東北師範大學

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、東北師範大學歷史文化學院、華中師範大學中國近代史研究所

聯絡人:

趙可亞,E-mail: keyazhao20161226@gmail.com

內容簡介:

近代中國的誕生與發展是經過非常獨特的歷程。古老的中國文明歷經現代化的淬練後,演變成嶄新的中國文化,影響方方面面的拓展,由邊陲到中央,由一元到多元,在此過程之中各區域有不同的發展。中央研究院近代史研究所從1980年代開始即致力於中國近代化的區域研究,曾出版多本專書探究各區域的近代化。近年來新史料不斷被挖掘出來,許多研究視角的再檢視,就更加豐富中國近代區域探究。此外,邊區與內地的交往互動也呈現多元的面貌。中央研究院近代史研究所、華中師範大學為了促進兩岸的學術交流,今年更與東北師範大學合作,擬於2019年7月7-14日召開「近代中國的區域發展與政治、文化變遷」學術研習營。研習營為期共六天,含四天的講習、二天的田野考察,針對近代中國區域研究發展的過程帶來的政治、文化等各方面的變遷與發展,並進而就相關的中國近現代重要議題共同探討。此次研習營將邀請兩岸學者和學員,進行專題講座、討論,並舉辦學術沙龍,讓學者與學員在輕鬆環境下充分交流。參與學員除透過講座聆聽各領域學者的論述,並親炙名家風采;兩岸學員間亦透過研究計劃的發表與分組討論,建立深厚的學術交流基礎。

研習營講座安排

專題講座:邀請知名學者針對近代中國的區域發展與政治、文化、思想、宗教等各類主題演講。

專題討論:由學員口頭發表其研究計畫,並由與會專家與學員共同討論與評議。

學術沙龍:邀請各領域專家學者談論其學思歷程,除增進對年輕學員的啟發,並讓兩岸與海外學員在學術路上拓展學術網絡。

田野參訪:參訪長春市內及近郊之古蹟各一天。

報名資格與學員義務

本研習營以研究近代中國的區域發展為主要議題,或中國近代史為研究課題之博士生及取得博士學位三年內之青年學者為優先,亦開放碩士生二年級以上報名;非中國近代史相關領域請勿報名。

欲報名者,請於2019年4月22日至5月3日期間,提交報名表與研究計畫書Word檔(請勿上傳PDF檔),主辦單位將依研究計畫審查結果決定錄取名單。正、備取名單將於2019年5月14日公佈,並以Email通知本人。

學員必須全程參與研習營活動,不得中途離會。除研究計畫外,學員應於研習營最後一日提交研習營心得報告(二千字以內)。

招生名額

臺灣學員15名。

大陸學員25名。

港澳學員5名。

海外學員5名。

費用:

本研習營不需繳交任何費用,食宿均由主辦單位負責,研習期間所有學員均須入住賓館。

主辦單位提供臺灣學員赴陸來回機票費定額補助。另港澳、海外學員則請自付旅費。機票、簽證/臺胞證等事宜須自行辦理,主辦單位不提供代辦服務。

師資(暫定,依正體字姓氏筆畫排序)

王明珂 中央研究院院士、歷史語言研究所特聘研究員

王建朗 中國社會科學院近代史研究所所長

呂芳上 中央研究院近代史研究所兼任研究員

吳啟訥 中央研究院近代史研究所副研究員

汪朝光 中國社會科學院世界史研究所所長

林志宏 中央研究院近代史研究所副研究員

林桶法 輔仁大學歷史學系教授

林滿紅 中央研究院近代史研究所研究員

金以林 中國社會科學院近代史研究所副所長

柯惠鈴 中原大學通識教育中心副教授

茅海建 澳門大學特聘教授

唐啟華 復旦大學歷史系教授

馬敏 華中師範大學歷史文化學院教授

高士華 中國社會科學院近代史研究所研究員

張力 中央研究院近代史研究所研究員

張哲嘉 中央研究院近代史研究所副研究員

陳立文 文化大學歷史系教授

陳謙平 南京大學歷史學院教授

黃自進 中央研究院近代史研究所研究員

黃克武 中央研究院近代史研究所特聘研究員

楊天石 中國社會科學院近代史研究所研究員

楊奎松 華東師範大學特聘教授

董灝智 東北師範大學歷史文化學院副教授

劉景嵐 東北師範大學歷史文化學院教授

劉維開 政治大學歷史學系教授

潘光哲 中央研究院近代史研究所研究員

鄭成林 華中師範大學近代史研究所教授

韓東育 東北師範大學副校長、東北師範大學歷史文化學院教授

羅志田 四川大學、北京大學歷史文化學院教授

聯絡方式

Email: 趙可亞(keyazhao20161226@gmail.com)

地址:臺北市南港區研究院路二段128號(中央研究院近代史研究所)

系統號:

A-014046

【工作坊】西學與明清之際的文化變遷系列工作坊

標題:

時間:

2019年7月3日(週三)13:30-17:35

地點:

中研院史語所研究大樓七樓701會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

深耕計畫「漣漪:西學與中國思想範疇的重構,1600-1800」

內容簡介:

13:40-14:30

主持人:呂妙芬(中研院近代史研究所研究員)

主講人:鐘鳴旦(Nicolas Standaert,比利時魯汶大學漢學系教授)

講題:書籍的文化間巡迴傳播:在十七世紀的中國建構一個之間的文本社群

主講人:陳慧宏(臺灣大學歷史學系副教授)

講題:天主聖母世界傳播之亞洲:西班牙圖像和文獻在中國與日本的流傳

14:30-15:20

主持人:李奭學(中研院中國文哲研究所研究員)

主講人:呂妙芬(中研院近代史研究所研究員)

講題:從清初儒學的幾個論辯再思儒耶交涉的問題

主講人:井川義次(日本筑波大學人文社會系教授)

講題:17-18世紀儒家古典譯解與歐洲之接受:以宋明理學為媒介

15:35-16:25

主持人:鐘鳴旦(Nicolas Standaert,比利時魯汶大學漢學系教授)

主講人:李奭學(本院中國文哲研究所研究員)

講題:北堂本《古新聖經》及其今昔

主講人:新居洋子(日本學術振興會特別研究員)

講題:法國國家圖書館藏《康熙皇帝遺詔》法譯初探

16:25-17:15

主持人:井川義次(日本筑波大學人文社會系教授)

主講人:潘鳳娟(臺灣師範大學東亞學系教授)

講題:其事好還:十九世紀法國漢學界有關《道德經》的鬩牆論戰

主講人:祝平一(本所研究員)

講題:辨敎:清末的天主教和耶穌教

系統號:

A-014109

【工作坊】2019年中國現代史研究生工作坊

標題:

時間:

2019年9月、10月,共2場

地點:

國立中興大學、國立臺灣師範大學

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、國立臺灣師範大學歷史系、國立中興大學歷史學系

內容簡介:

宗旨:

為推廣中國現代史研究,本工作坊擬徵集以中國現代史領域為學位論文方向的全國博、碩士生研究生,發表尚在初稿階段的(一)具體論文構想(包括問題意識、資料來源、章節安排、主旨意義),或(二)業已完成之論文中完整篇章,於報名錄取後,邀請學者專家針對各篇文稿提供意見,改善可能之不足,期能掌握議題重要性、清晰展現論點;同時亦提供一平台,結合國內研究中國現代史的同好互相切磋,擴展視野,提升研究成績,強化學術社群。

工作坊場次:

A、

時間:2019年9月19日(星期四) 9:00-17:00

地點:國立中興大學歷史學系

B、

時間:2019年10月5日(星期六) 9:00-17:00

地點:國立臺灣師範大學文學院勤大樓4樓歷史系視聽教室

備註:

報名截止日期:2019年8月25日(星期日),報名資料請至工作坊網站上傳。

錄取名單公布日期:2019年9月2日(星期一),請至工作坊網站觀看。

聯絡人:陳先生(hloang@gmail.com)

系統號:

A-013999

【工作坊】政治大學華人文化主體性研究中心「歷史與當代地方道教研究專書出版」工作坊

標題:

【工作坊】政治大學華人文化主體性研究中心「歷史與當代地方道教研究專書出版」工作坊

時間:

2019年7月1日(週一)14:00-17:00

地點:

政治大學百年樓106教室(臺北市文山區指南路二段64)

主辦單位:

政治大學華人宗教研究中心

聯絡人:

張先生,Tel: 02-2939-3091#62216

內容簡介:

9:10-11:10

主持人:林振源

The Prison of Fire for Demons, A Study of Taoist Exorcist Devices(常志靜)

評論人:謝世維

七元散輝:道教斗科的歷史與形式(謝世維)

評論人:常志靜

道教齋醮科儀之形式與變遷(張超然)

評論人:林振源

11:30-12:10

主持人:張超然

道法二門:台灣北部正一道教科儀與閭山三奶法(林振源)

評論人:張超然

13:10-15:10

主持人:謝世維

儀式、神明與地方社會:閩西靈應堂法師傳統研究(巫能昌)

評論人:徐天基

江西萬載佛教道士科儀抄本彙編及研究(譚偉倫)

評論人:祁剛

贛東北地方道教儀式研究(呂燁)

評論人:巫能昌

15:30-17:30

主持人:譚偉倫

泰順地方道教科儀文獻彙編(祁剛)

評論人:潘君亮

浙江蒼南道教科儀文獻彙編(潘君亮)

評論人:羅丹

河北廣宗縣火居道士的儀式傳統研究(羅丹、徐天基)

評論人:譚偉倫

系統號:

A-014047

【工作坊】東京学派と近代教養の編成

標題:

時間:

2019年7月8日13:00-17:30

地點:

東京大学東洋文化研究所第一会議室(東京都文京区本郷7-3-1)

主辦單位:

東アジア藝文書院

內容簡介:

13:15-14:15 報告1:

伊波普猷について―― 何が〈沖縄学〉を生み出したのか(石田正人,ハワイ大学)

14:15-15:15

方法としての日本漢学(町泉寿郎,二松學舍大学)

15:30-16:30

近代日本の儒教教育――元田永孚、中江兆民、三島中洲(中島隆博,東京大学)

ディスカッサント:Li Chenyang (南洋理工大学)、張志強(中国社会科学院)

16:30-17:20

総合討論

系統號:

A-014083

【資料庫】臺灣文學知識庫

標題:

主辦單位:

中央研究院

內容簡介:

試用連線網址:https://udndata.com/ndapp/Literature/Login

試用期限:即日起?2019年7月30日。

備註:限院內IP範圍內使用,免帳號密碼。

資料庫簡介:收錄《文訊》雜誌、《聯合文學》雜誌、《聯合副刊》PDF原版內容,提供關鍵字全文檢索、刊期、分類瀏覽等閱讀導航功能。

系統號:

A-014151

【資料庫】國史館新增《褒揚史料》全宗

標題:

主辦單位:

國史館

內容簡介:

國史館為利學術研究,對國家社會發展具有貢獻之人物史料進行蒐集,彙整成《個人史料》全宗,其中包含依據褒揚條例受褒揚及其他重要人物相關史料,已累計超過6,800個人物史料,相關史料以政府機關與民間團體及私人所藏之檔案、文獻、照片、函牘、報告等項為主,兼採當時之報章、雜誌與學者專著。

由於收錄人數眾多對象廣泛,且逐年成長,為落實褒揚條例第6條:「受明令褒揚人,其生平事蹟得宣付國史館,並列入省(市)縣(市)志。」的意旨,使查檢、瀏覽更加清晰易懂,經本館人員查證核對後,自《個人史料》全宗篩選出曾受褒揚令者,另立《褒揚史料》全宗,讓讀者更容易瀏覽受褒揚人物的相關事蹟史料;或從查詢結果「入藏登錄號」前3碼全宗號(個人史料128,褒揚史料155),立即區辨該人物是否曾受總統褒揚。目前《褒揚史料》全宗計收錄1,383人,逾8,700卷。

歡迎各界透過《國史館檔案史料文物查詢系統(https://ahonline.drnh.gov.tw)查詢使用。

系統號:

A-014057

【展覽】逆旅 ‧ 一九四九:臺灣戰後移民文學特展

標題:

時間:

2019年3月29日至12月22日

地點:

國立臺灣文學館1樓展覽室D(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

如何談論一九四九的移民文學?如果只談這一群人的鄉愁,描述的恐怕都在遠方;如果只問另一群人對他們的印象,聽到的恐怕只剩下成見。其實,「這一群人」和「另一群人」之間還有更多理解及誤解的時刻、更多矛盾幽微的互動──尤其在文學作品之中。

當然,「這群人」不是均質的集合,貧富差距、出身歧異、階級敵意、利益對立,都是衝突之源。「臺灣戰後移民」亦然,既有高官豪門、中流群體、眷村兄弟,也就會有孤苦卑微的伶仃弱勢者。他們一起承受一個荒謬的巨變,卻極其迥異地展開生命歷程。七十年了,臺灣必須停止籠統的「老芋仔」、「外省人」、「老兵」的刻板印象。

在文學,我們會看到一九四九巨輪底下的人性與悲憫。

系統號:

A-014048

【展覽】他們的年代:1930~1960年代影像展

標題:

時間:

2018年11月11日至2019年7月28日

地點:

二二八國家紀念館2樓南翼(臺北市中正區南海路54號)

主辦單位:

二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館

內容簡介:

1930~1960年代,臺灣歷經日治時期、二戰轟炸、國府軍接管等政權移轉、戰事及撼動臺灣社會的事件,戰爭的破壞讓昔日的繁華生活及瑰麗建築不復存在,戰後又面臨統治權急遽翻轉,身份認同也陷入混亂搖擺。

在這期間,除了攝影名家外,還有些平民攝影及檔案照片,透過鏡頭留下珍貴的歷史紀錄,及不同的統治者基於不同目的,拍攝與臺灣相關的紀錄或宣傳影片。這些影像攝影作品僅是特定時空的片段畫面,無法完整還原當時的環境背景,但仍不失為一窺這段歷史的切入視角,而具濃厚宣傳意味的影片,以現代眼光或許有些荒謬,卻也保留當時的生活面貌。

展覽中透過靜態的影像紀錄及動態的錄像作品,介紹日治臺灣的庶民百態、戰時的動員狀態、轟炸下的斷垣殘壁以及戰後的困頓環境,呈現臺灣這段身不由己的動盪年代。

本展覽開放時間為週二~週日 10:00~17:00(週一休館,恰逢國定假日開館,次日休館)

系統號:

A-014049

【展覽】東周實相──河南出土東周文物展

標題:

時間:

2019年5月15日起

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館1樓(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

東周時代(770-221 BCE)的面貌非常多樣,比方在這段期間列國產生了很多重要的思想家,老子、孔子、墨子等,他們的哲學思辨,對於人類全體有深刻的影響。另一方面也是極其恐怖的時代,中原各國領袖,在貪婪性的驅使下,各找藉口,舉兵廝殺,一場戰事下來,將士死傷動輒數萬人。中原核心以外,東周時代的東亞大陸還有很多中國古代經典未曾記載的國家與政治實體,有的被迫參與這場競爭,有的無端被捲入而消失在歷史的洪流。

所以,這個展覽雖稱「東周實相」,但事實上僅是東周真實面貌的一個小窗口。本次展出東周時代鄭國與晉國墓葬的出土器物,分別是中央研究院歷史語言研究所一九三五至一九三七年在汲縣山彪鎮、輝縣琉璃閣進行的考古發掘,它們是春秋中期到戰國初期(ca. 600-400 BCE)的墓葬出土的器物。還有國立歷史博物館典藏,同樣來自輝縣琉璃閣的兩座墓葬的部分發掘品,以及更早以前在新鄭李家樓發掘的墓葬出土品,後者是在「前考古時期」由河南地方人士組織挖掘所得的。

本展覽分為三個單元,首先是以國立歷史博物館藏的河南發掘品為主,包括李家樓與琉璃閣的重器。第二、三單元是歷史語言研究所的發掘品,一是輝縣琉璃閣60號墓的器物,以及山彪鎮1號墓的器物。這兩部分是整墓出土品一起展出。從這批展品,我們可以看到東周中原地區高級貴族生活的面貌,由於我們的展品跨越春秋中期到戰國初期,從器物間的比較,可以看出風格上的轉變,特別是晉國銅器,從早期迷惘與失落的神態(琉璃閣),進入到由新田(晉都)作坊生產的器物,具有自信與進取的風格(山彪鎮)。晉國遷都到新田(575 BCE)以後,經過大約百年的開發,經濟發達,此時的青銅器反映當時人們的積極進取的精神,我們稱為「新田風格」。

系統號:

A-014050

【展覽】共時的星叢:「風車詩社」與跨界域藝術時代

標題:

時間:

2019年6月29日至9月15日

地點:

國立臺灣美術館101、102、201展覽室(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館

聯絡人:

周小姐,Tel: (04)23753552#701

內容簡介:

距今九十年的台灣南部土地上,綻開了一朵奇花異卉,它的名字叫做「風車詩社」。成立於一九三三年的詩社,由楊熾昌、林修二、李張瑞、張良典、岸麗子、戶田房子等台日詩人共同組成,藉由時興的新精神、主知與抒情、現代主義詩風做為創作、出版刊物及文學理念的主張。在台灣文學史上,這個誕生於日殖時代的文學團體,它的命運,宛若流星劃過,轉瞬崛起,急速消隱。一九七〇年代末,「風車詩社」重新從台灣文學史的天際線上,浮升出來,引發關於戰前台灣現代文學的熱議。二〇一五年,影片《日曜日式散步者》以「風車詩社」為題,一方面將之架置於日殖時期的文藝語境上,展開世界性的現代主義思潮與運動的連結;另一方面,則追溯台日詩人們的生命經驗、文藝啟蒙,遭逢歷史事件的吉光片羽。

「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」奠基於上述背景,意欲以「風車詩社」為核心,進一步深化與延展二十世紀初至一九四〇年代現代主義文藝在西方世界與東亞國家所捲起的浪潮,藉此重思殖民地的台灣文藝工作者如何連結日本、中國、朝鮮及歐美等國的多重關係。於此同時,思辯關鍵歷史事件對於台灣文藝工作者的命運所帶來的影響。

「風車詩社」遂為跨時空的交叉之點,位於歷史星團中,再次閃爍光芒。以之為中心,打破線性時空,往外運動,遍歷戰前與戰時的文學、美術、劇場、攝影、音樂、電影等藝術範式的歷史脈動,探測並接收十個發自世界的電波。

「現代文藝的萌動」溯源新世紀城市與摩登感知、「現代性凝思:轉譯與創造」探索西風東漸下的追夢藝術家、「速度趨駛未來」鑄造機械的烏托邦真理、「超現實主義眾聲回響」辯證前衛主義的接地氣、「機械文明文藝幻景」築起新精神藝術家的跨地藝術實踐、「文學-反殖民之聲」見證藝術結社運動的文化反抗、「藝術與現實的辯證」思索美學與政治之間的距離、「地方色彩與異國想像」著墨在地與異域的視差、「戰爭.政治.抉擇」描繪如畫的戰爭蜃景、「白色長夜」哀悼詩人與失語的歷史殘篇。

這不單是屬於歷史的跨界域藝術展覽,更是當代的。「風車詩社」突破藝術邊界,由文學與電影遷徙至美術館。在這裏,它與不同藝術範式的原作、複製品、影音檔案、文件文獻等棋布星羅般的展品相遇與對話,且在結合聲音效果、多媒體裝置、平面設計等新媒體科技的形態中,幻化重生。星辰之上,作為詩社象徵的風車,似花,轉動時如燦燦星光,閃耀、神馳、動人,是啟動文藝思潮與思想運動的歷史之眼。

系統號:

A-014067

【展覽】唐三彩──シルクロードの至宝

標題:

時間:

2019年6月22日至8月25日

地點:

出光美術館(東京都千代田区丸の内3-1-1,帝劇ビル9階)

主辦單位:

出光美術館

聯絡人:

Tel: 03-3479-8600

內容簡介:

20世紀初頭の中国で鉄道敷設工事中に偶然発見され、その存在が知られるようになった唐三彩。その名の通り、唐時代(618-907)に緑釉・褐釉・白釉(透明釉)という三色、あるいは、コバルトを用いた藍釉を加えた多彩な鉛釉をかけ分けて華麗な装飾をほどこした多色釉陶器である三彩は、またたく間に世界のコレクターを魅了し、今では中国陶磁を代表する存在となっています。

この時代はシルクロードを通した東西交流が盛んな時代でもありました。砂漠の貿易商人である胡人(ソグド人)や長距離交易の際の乗り物であったラクダといった異国情緒たっぷりな人物や動物、さらには西方伝来の様々なうつわ類を再現した唐三彩は、国際色溢れる当時の状況や雰囲気を私たちに教えてくれます。また、王侯貴族の葬礼を彩り、墳墓を飾り、来世で用いるために制作され、埋納された唐三彩は、当時の陶芸技術の粋をあつめた芸術品でもありました。つまリ、シルクロードの文化交流を体現した唐時代を代表する、まさに至宝と呼ぶにふさわしい作品なのです。

同館では、2009(平成21)年開催の「中国の陶俑(とうよう)」展以来10年ぶりに、出光コレクションの唐三彩が、一堂に展観されます。さらに、中国の周辺、北部草原地帯に王朝を建設した契丹(きったん)族の遼(りょう)と、西方のペルシア地方に誕生した独特の三彩(遼三彩とペルシア三彩)、および、唐の滅亡後におこった歴代の王朝(金~清時代)において、制作の伝統が守られながらも、新たに発展してきた多種多様な三彩スタイルの陶磁器も紹介されます。

系統號:

A-014122

【展覽】書物にみる海外交流の歴史:本が開いた異国の扉

標題:

時間:

2019年6月22日至8月4日

地點:

静嘉堂文庫美術館(東京都世田谷区岡本2-23-1)

主辦單位:

静嘉堂文庫美術館

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600

內容簡介:

2020年、いよいよ東京でオリンピックが開催されます。この大イベントを控え、改めて日本と海外との交流の歴史を、本を通して振り返ってみようという展示です。

周囲を海に囲まれた国、日本。しかしそれにも関わらず、この列島はその長い歴史を通して他国との往来が途絶えたことはありませんでした。日本文化の根幹を成す漢字・仏教なども、言うまでもなく“外来文化”でした。日本の歴史と文化は、絶え間なく続けられてきた海外との交流の中で育まれてきたものと言えるでしょう。古代以来、我が国の文化は大陸や半島の影響を大きく受けてきました。更に江戸時代には西洋からもたらされる情報も大きな力を持つようになりました。では、それらの交流は、どのような形で本の中に現れているのでしょうか。

本展では、日本の歴史と文化の基層を成す海外との多彩な交流の姿を、さまざまな書物の中で辿ります。

系統號:

A-014123

【展覽】南洋からの引揚げ展

標題:

時間:

2019年7月2日至9月29日

地點:

平和祈念展示資料館(東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル33F)

主辦單位:

平和祈念展示資料館

聯絡人:

Tel: 03-5323-8709

內容簡介:

第一次世界大戦後、日本はサイパン島やパラオ諸島をはじめとする南洋群島の委任統治権を認められ、何万人もの民間人が移民しました。しかし、太平洋戦争の後半になると、それらの島々はアメリカ軍の総攻撃を受け、多くの住民が激しい地上戦に巻き込まれました。

生き残った人々は、アメリカ軍の収容所でたくましく暮らし、やがて故郷へと引き揚げました。本企画展では、込宮まつか氏が収集した収容所の写真を中心に、南洋群島からの引揚げについて紹介します。

※期間中、一部展示替えを行います。

系統號:

A-014126

【展覽】病院船:戦傷病者を還送した船

標題:

時間:

2019年7月17日至9月8日

地點:

しょうけい館1階企画展示室(東京都千代田区九段南1-5-13)

主辦單位:

しょうけい館(戦傷病者史料館)

聯絡人:

Tel: 03-3234-7821

內容簡介:

病院船は、戦時において発生する傷病者または海難者を国籍に関係なく救助、治療することを目的とした船舶でした。

日本では、初の対外戦争となった日清戦争以降、有事に際して陸海軍が民間商船を徴用し、整備・運用してきました。日中戦争からアジア・太平洋戦争期に至ると、病院船は中国大陸から太平洋諸地域に行動範囲を広げ、傷病兵の搬送、医薬品の輸送、派遣先での防疫などさまざまな任務に従事しました。終戦後、残された病院船は復員船として活動し、多くの在外邦人の復員輸送に貢献したのです。

本展では、資料をもとに病院船の活動の実態を紹介するとともに、病院船で搬送された戦傷病者にまつわる資料、証言をもとに病院船とはどのような存在であったのかについて考えます。

系統號:

A-014127

【展覽】朝鮮王朝末期の輝き・語り継ぐ朝鮮の美

標題:

時間:

2019年4月1日至8月20日

地點:

高麗美術館(京都府京都市北区紫竹上岸町15)

主辦單位:

高麗美術館

聯絡人:

Tel: 075-491-1192

內容簡介:

朝鮮王朝(1392年~1910年)は519年の長きにわたり朝鮮半島を統治した王朝でありました。初期の王朝支配体制確立期から日本・清の侵略による王朝の動揺期、政治の安定期から世界の潮流が押し寄せた王朝後期へと続きます。そして朝鮮王朝末期は上流階級の文化が一般社会に広がりを見せた時代でした。そこにはより朝鮮らしい鮮やかな色彩を追及し、個性を生かそうとする流れも生まれました。たとえば、男性が持つ文房四宝などに見る道具の多様化、女性用の家具に見る色彩装飾などにその輝きが現れてきます。また、王朝時代末期の美術工芸品には混乱した社会情勢から王朝文化を逞しく継承する姿も見て取れます。

本展覧会では、朝鮮王朝末期の文化と輝き、そして近代以降の王朝文化継承の過程で生まれた書、工芸、絵画など、約70点を出品します。

系統號:

A-014128

【展覽】洛陽三十三所4──信仰のかたち

標題:

時間:

2019年6月29日至8月25日

地點:

京都文化博物館2階総合展示室「京の至宝と文化」(京都市中京区三条高倉)

主辦單位:

京都府、京都文化博物館

聯絡人:

Tel: 075-222-0888

內容簡介:

平安時代以降、西国三十三所等の観音菩薩巡礼が盛んとなり、京都(洛陽)においても三十三の観音を対象とする巡礼が行われるようになりました。応仁の乱や明治維新による衰退もありましたが、平成17年(2005)に平成洛陽三十三所観音霊場会が結成され、再興されることとなりました。

今年度は、2015年の再興十周年から四回にわけて開催する展覧会の最終回です。洛陽三十三所の多角的な魅力をより多くの方に知って頂ければ幸いです。

系統號:

A-014200