標題

- 東アジア近代史学会2019年度研究大会

- 民族主義、自由主義與社會主義的交錯抉擇:近代中韓歷史經驗的比較

- 2019中央研究院明清研究國際學術研討會

- 太平洋鄰里協會(Pacific Neighborhood Consortium, PNC)2019年年會暨聯合會議

- 2019年第十五屆「南台灣社會發展」研討會

- 2019年台灣人文學社年會

- SEASIA Biennial Conference 2019: Change and Resistance: Future Directions of Southeast Asia

- 2019第八屆數位史料與研究論壇

- 2020第九屆華嚴專宗國際學術研討會

- 文獻、碑碣與地方社會──第10屆臺灣古文書與歷史研究國際學術研討會

- 第14屆唐代文化國際學術研討會

- The Third Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology (EAAA)

東アジア近代史学会2019年度研究大会

標題:

時間:

2019年7月6日至7日(週六至週日)

地點:

学習院大学目白キャンパス南3号館2階201教室 (東京都豊島区目白1-5-1)

主辦單位:

東アジア近代史学会

聯絡人:

東アジア近代史学会事務局,E-mail: modern_east_asia_jm@hotmail.co.jp

內容簡介:

7月6日

10:40-11:40

司会:柏木一朗(法政大学)

外地における「内地人」を対象とした徴兵制——台湾総督府を事例として(長瀬大樹,中京大学・院)

北清事変における日本の「軍夫」と「輜重輸卒」(藤岡佑紀,明治大学・院)

13:00-17:00

趣旨説明:小池 求(亜細亜大学)、佐々木雄一(明治学院大学)

戦間期における阪谷芳郎と岩永裕吉の認識変容——帝国主義と戦争違法化の狭間で(高光佳絵,千葉大学)

第一次世界大戦後におけるアジア知識人の言論空間——在京台湾人留学生の執筆活動を通じて(紀旭峰,早稲田大学)

第一次世界大戦後のファン・ボイ・チャウの思想変化と新たなベトナム民族運動の勃興(今井昭夫,東京外国語大学)

コメント:小野寺史郎(埼玉大学)・小野容照(九州大学)

16:00-17:00

総合討論

7月7日

10:30-11:30

司会:高江洲昌哉氏(神奈川大学)

帝国内航路をめぐる日英交渉——内地大連間航路を事例として(吉田ますみ,広島修道大学)

1930年代の日中「経済提携」——日本側アクターの構想を中心に(矢野真太郎氏,早稲田大学・院)

12:30-17:00

国際主義といかに向き合うか——文明国標準の変質と日本外交(酒井一臣,九州産業大学)

「武断」と「文化」の狭間にあるもの——朝鮮総督府の「文化政治」を再考する(永島広紀,九州大学)

中国の市場・貿易を通じて見る第一次世界大戦前後の変容と連続性(木越義則,名古屋大学)

多義化する「新外交」——東アジアにおけるウィルソン主義と国際連盟観の対立(帶谷俊輔,日本学術振興会)

コメント:麻田雅文(岩手大学)、川島真(東京大学)

16:00-17:00

総合討論

系統號:

C-014006

民族主義、自由主義與社會主義的交錯抉擇:近代中韓歷史經驗的比較

標題:

民族主義、自由主義與社會主義的交錯抉擇:近代中韓歷史經驗的比較

時間:

2019年7月22至23日(週一至週二)

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、東北亞歷史財團

內容簡介:

自從19世紀以來,中、韓兩國均受既來自西方也來自日本的帝國主義勢力的侵擾,既被迫開放,也都同樣走上建立現代民族國家的道路。雙方之間的互動往來,更由前次此的宗藩關係逐漸轉換為平等之交。然而,兩國因應帝國主義與建設現代民族國家的方式及歷程,異同兼具,彼此的歷史經驗,自是共象與異局並立同存。大體而言,即便難關重重,中國始終尚可維持基本獨立自主的地位;韓國最終卻遭受挫敗,不幸淪為日本的殖民地,更形致力於掙脫帝國枷鎖。在這段歷程裡,中韓雙方固然同樣探求民族獨立自主的可能路向,如何落實夢想,往往在同時實踐民主自由和追求社會平等的理想之間,依違徘徊,張力無限。以民族主義、自由主義與社會主義這三大思想潮流的互動交錯,在近代中韓的歷史經驗裡如何展現其影響所在;彼此去取抉擇之間,又顯現了何等獨特面向,自是義蘊無窮。近代中韓的相互關係與歷史經驗,充分顯示了東亞世界如何走向現代的變遷曲折。透過本研討會之舉辦,廣邀韓國、日本、中國與台灣學者聯席共議,彼此交流溝通,創生共識,自可為理解近代中韓的歷史經驗,創造無限空間。

與會名單與發表論文(按照姓氏筆劃排列)

(一)韓國學者

尹海東(漢陽大學)

冷戰與基督敎

尹祥絢(慶南大學)

20世紀韓國自由主義和「個人」概念:冷戰時期知識分子和殖民地時期留日學生的比較為中心

玉昌埈(首爾大學)

韓國反共主義的冷戰地理學:以亞洲民族反共聯盟(APACL)和世界反共聯盟(WACL)為中心

吳炳守(東北亞歷史財團)

胡適來韓:冷戰時期韓國和《自由中國》的內在關係

金仁洙(建國大學)

美國農政知識體系的移植與再生:李勳求、朴振煥與洛克菲勒財團

金鍾學(外交安保硏究院)

韓國抵抗民族主義思想史的起源:「民衆」概念的創造和再現

洪宗郁(首爾大學)

反殖民主義的歷史學到反歷史學:東亞「戰後歷史學」與北韓的歷史敘述

崔悳圭(東北亞歷史財團)

威爾遜主義和列寧主義之間的韓國民族運動

黃秉周(國史編纂委員會)

近代化、發展主義和自由主義

裵京漢(釜山大學)

20世紀東亞與韓中關係

裵城浚(東北亞歷史財團)

走向滿洲的韓國民族主義

鄭俊英(首爾大學)

糾葛中的民族主義與民主主義:杜威主義者吳天錫批評殖民教育與民主教育計畫的冷戰折射

(二)日本學者

中村元哉(東京大學)

由民國史解析東亞冷戰時期的中國憲政與漢斯・凱爾森

金子肇(廣島大學)

近代中國的議會制與自由主義

(三)中國大陸學者

孫春日(延邊大學)

理念的交錯與抉擇:1920年代初中韓民族統一戰線的比較─以國民黨一大與上海臨政國民代表會議為例

(四)臺灣學者

王恩美(臺灣師範大學)

待定

汪正晟(中研院近史所)

中共政治教育中的青年與「自由主義」

吳啟訥(中研院近史所)

金日成家族的奮鬥:朝鮮政治傳統與冷戰國際秩序下的平壤政治──《金日成回憶錄》的檢視

陳建守(中研院近史所)

王元化與早夭的《新啟蒙》

黃自進(中研院近史所)

冷戰脈絡下的東亞安全架構:以〈美日安保條約〉為中心

黃克武(中研院近史所)

待定

潘光哲(中研院近史所)

自由與憲政的兩種思考:雷震和殷海光

系統號:

C-014111

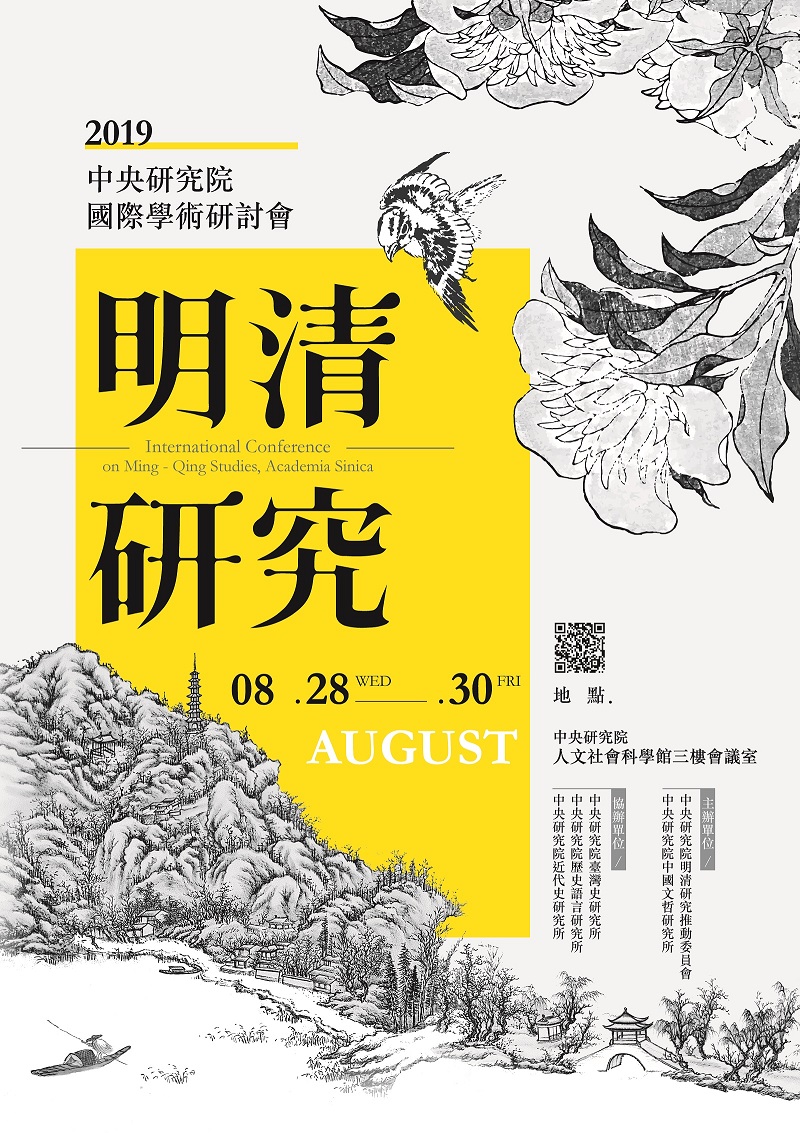

2019中央研究院明清研究國際學術研討會

標題:

時間:

2019年8月28至30日(週三至週五)

地點:

中央研究院人文社會科學館北棟3樓(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所、中央研究院明清研究推動委員會

聯絡人:

簡金生,Tel: (02) 2789-8212;E-mail: mingching@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

本會自2018年6月1月徵稿以來,至 2019月2月1日報名截止,共收到50組論文組和62篇個別論文報名,經本屆委員會依報名資料進行評選與討論,及考慮會務籌辦所能許可之最大能量,挑選出30組論文組和30篇個別論文,遺珠之憾誠請見諒,謹此感謝各方學界先進支持。

本研討會已公布詳細議程,請參見官網(http://mingching.sinica.edu.tw/News_Detail/1512),一般與會學者的報名將於七月上旬開放。

系統號:

C-014135

太平洋鄰里協會(Pacific Neighborhood Consortium, PNC)2019年年會暨聯合會議

標題:

太平洋鄰里協會(Pacific Neighborhood Consortium, PNC)2019年年會暨聯合會議

時間:

2019年10月15至18日

地點:

Nanyang Technological University, Singapore

主辦單位:

太平洋鄰里協會、南洋理工學院

聯絡人:

Tel: (02) 2789-8894;E-mail: pnc@sinica.edu.tw

報導者:

太平洋鄰里協會

內容簡介:

太平洋鄰里協會 (Pacific Neighborhood Consortium, PNC) 2019年年會暨聯合會議大會學術全文論文暨海報徵求活動 (Call for Papers and Posters)自即日起至6月30日截止,歡迎針對相關主題踴躍參加。

【年會資訊】

時間:2019年10月15至10月18日

地點:Nanyang Technological University, Singapore

主題:Regionality and Digital Humanities: South-South Connections

參考網址:http://compling.hss.ntu.edu.sg/events/2019-pnc/

【徵稿類別】

1. 全文論文:6-8頁

2. 海報及藝術作品摘要:1頁

-海報競賽:參加者須於會場介紹作品,由評審委員評分後選出優勝者。

-海報展示:海報作品將於會場展示。

3. 語文類別:英文

【徵稿時程】

徵稿截止日期:6月15日 (延期至6月30日)

審查結果通知:7月15日 (延期至7月31日)

最終版投稿截止日期:8月16日 (延期至8月31日)

※全文投稿需依照IEEE格式繳交,通過者將收錄於PNC 2019大會論文集並送至IEEE Xplore Digital Library審核,詳細內容請見年會網站:http://compling.hss.ntu.edu.sg/events/2019-pnc/。

【徵稿主題】

本屆徵稿主題如下,也歡迎投稿其他主題:

(1) Regionality

1.1 Artificial Intelligence

1.2 Biodiversity

1.3 Communication

1.4 Data Science

1.5 Digital Cultural Heritage

1.6 Geospatial Information Systems (GIS)

(2) Digital Humanities

2.1 Archaeology

2.2 Area Studies

2.3 Digital Archives

2.4 Digital Museums

2.5 Digital Libraries

2.6 e-Learning

2.7 Linguistics

2.8 Literature

2.9 Spatial History

2.10 Visual Arts

(3) South-South Connections

3.1 Climate Change

3.2 Information Technology

3.3 Network Infrastructure

3.4 Sustainable Development

【秘書處聯絡方式】

E-mail: pnc@sinica.edu.tw

Tel: (02) 2789-8894

【協會簡介】

太平洋鄰里協會(Pacific Neighborhood Consortium,以下簡稱PNC)成立的宗旨為推廣網際網路及透過先進的網路技術促進太平洋沿岸地區國家資訊的交換及流通,使各國成為生活密切相關的近鄰,將太平洋沿岸地區轉變為太平洋鄰里。PNC藉由集合此地區電子研究資源,成為進入此區域電子資源的入口,協助學者及研究人員能夠更加便捷地使用數位圖書館、數位典藏、數位博物館的資源以支援其教學及研究,並透過相互的溝通與交流形成區域性的研究社群。

PNC的重點工作包括:促成機構間資訊交換標準及資訊相互共用的協定,推廣電子資訊技術的應用面及交流面,如網路教學、圖書館際交換、檔案收藏、博物館館藏數位化等。

中央研究院自1994年起加入PNC,積極參與PNC之各項研討會及活動,1997年年底PNC總部由加州柏克萊轉移至中央研究院。自1997年至2018年間,中央研究院每年固定於太平洋沿岸各地區舉辦年會,至今已連續舉辦二十一屆年會,並針對各項網路最新技術舉辦相關演講及研討會,增進各會員國間學術交流及資訊共享之機會。

系統號:

C-014118

2019年第十五屆「南台灣社會發展」研討會

標題:

時間:

2019年11月1至2日(週五至週六)

地點:

屏東大學民生校區五育樓國際會議廳(屏東市民生路4-18號)

主辦單位:

國立屏東大學社會發展學系

聯絡人:

E-mail: socialnptu@gmail.com

內容簡介:

一、 主辦單位:國立屏東大學社會發展學系

二、 會議時間:2019年11月1-2日(週五、六)上午9:00至下午5:30

三、 投稿報名截止:2019年7月31日(三)

四、 會議地點:屏東大學民生校區五育樓 國際會議廳(屏東市民生路4-18號)

會議主題:農村調查、地方發展與社會實踐 會議子題:地方學的形塑與發展,地方發展的實踐與反思,當代農村面貌與調查 歷經數十年來城鄉不平衡發展,農村持續邁向凋零似乎是結構趨勢下的必然。然而,近十幾年來,農村除了人口外流、老齡化、所得低落、農地休耕、土地挪為他用等常見議題之外,也出乎意外地出現了許多新現象,如青年返鄉創業、在地特色旅遊、青年歸農、食物運動、糧食主權等等與農村相關的社會經濟創新模式與實驗等等,農民與農業相關議題也達到了新的運動高度與討論熱度。雖然這些萌芽的新趨勢是否能扭轉農村劣勢,尚難論斷;但政府近年來確實也投注更多預算至農村部門。這顯示,在後工業社會中,農村不只是存在待解決的問題,也有其優勢足堪發揮,而「鄉村性」(rurality)成為各方爭奪並不斷再定義之對象。然而,學界對於農村的研究調查卻是相對非常不足,我們亟需對農村發展以及城鄉關係的各個面向投以新的關注熱情。 是以,此次徵稿主題「農村調查、地方發展與社會實踐」的定義十分廣泛,除了傳統的農村生計議題以外,也關注地方產業創新、歷史記憶再現、在地知識活化、特色生活文化產業化、政治實踐活動發生的「地方」;近年來流行的另類經濟模式與實踐,更是經常以農村為施行之場域。農村的問題,須放在社會整體來思考,才能找到有效的解方。因此,我們希望向學術界先進就廣泛的主題徵集稿件,包含以下子題:

預計徵稿子題如下:

一、地方學的形塑與發展:以台南、高雄、屏東為例

(一)地方學的知識範疇

(二)地方學的發展機制

(三)地方學與地方發展的關係

二、地方發展的實踐與反思:

(一)地方發展模式的回顧與批判

(二)社會企業與社會創新

(三)社區營造的回顧與展望

(四)地方知識與產業發展:從台南到屏東

三、當代農村面貌與調查

(一)農村的經濟與文化

(二)農村的人口、社會結構

(三)青年返鄉歸農與地方文史觀光

撰稿須知: 歡迎各界學者專家、博士生和碩士生投稿。本研討會採邀稿與投稿併行制,一律先審摘要,約500字,通過後通知作者編入議程。投稿內容以中文為原則,中文論文以不超過一萬二千字(含參考文獻、註釋和附錄)為原則。

撰文體例格式請參考《臺灣社會學刊》論文撰稿體例:http://tsa.sinica.edu.tw/publish_01-1.php

投稿時,請將「投稿報名表」填妥後寄至大會信箱socialnptu@gmail.com。

大會收到稿件後將主動回覆投稿人已接獲信件。 大會為環保節能,研討會期間將不提供紙本;我們將於議程確定後至研討會期間,將所有發表論文刊在專屬網頁,以利討論交流。

重要日程:

摘要繳交截止:2019年7月31日(三)

摘要審查結果通知:2019年8月12日(一)

全文繳交截止:2019年10月13日 (日)

研討會議程公布:2019年10月21日(一)

研討會舉行:2019年11月1-2日(週五、六)

如有任何問題,請電郵屏東大學社會發展學系:socialnptu@gmail.com,或者致電系辦公室:08-7663800轉35301。

系統號:

C-014077

2019年台灣人文學社年會

標題:

時間:

2019年11月23至24日(週六至週日)

地點:

中興大學(台中市南區興大路145號)

主辦單位:

台灣人文學社、國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所

聯絡人:

E-mail: twhsociety@gmail.com

內容簡介:

近年對於人文研究的未來,以及將如何面對科技社會來臨的挑戰,有各種不同的思考。特別是文學文化研究有逐漸偏向去人化、非人化的傾向,在這股我們可廣義稱之為後人類或後人文的思潮中,動物、物質、環境、科技或技術等非人類事物在社會與歷史所扮演之角色日益受到重視。評論者試圖從認識論、本體論或行動力等層次闡釋「後人」之含意,因而產生了種種質疑獨尊特定形象的「人」的理論路線,包括情感研究、動物研究、新腦神經科學、新物質主義、新媒體理論、思辨唯實主義、行為者網絡理論以及系統理論等。而如果後人文研究在在指出「人」一直以來都與非人共存共生,人工智慧(AI)與物聯網等新興科技對生活情境的全面衝擊則帶來了人文研究者的最新課題:在「科技建構的日常」中,該如何重新思考主體形式、文化樣貌、甚至性別、種族、階級等議題?

新興科技首先改寫了所謂現實環境的定義,真實與虛擬的辯證關係因而成為人文學者關切的重點之一,並引發關於「後虛擬」(post-virtuality)的種種思考。「後虛擬」彰顯了奠基於既有「虛擬」概念的思考框架之不足與待補性,亦指涉人文論述與新科技中介雙重意義上的典範轉移。在人文概念上,它深切意識到後人文思維對於「實體=人」(virtus)之中心論之解構,亦挑戰西方思想中actual/virtual 論述在當代世界的適用性。在新科技介入方面,它直指虛擬與虛構之「真實性」與效用,迫切回應「科技建構之日常」、「網路社會」與「直播或遊戲社群」裏多層時空、人流、圖文的亂流中,虛擬與現實交錯的複雜互動層次。

除了改變生活情境之外,新興科技更衝擊了定義生命的既有邏輯。如果如傅柯(Michel Foucault)所說「生命」在十九世紀生物學發韌前並不存在,亦即生物學定義了以有機體為基準的「生命」概念,並歷經了分子生物學的增補修訂,那麼當今資訊科技與生物科技的結合,以及凱利(Kevin Kelly)口中機械與生命體融合所產生的種種人造活系統,可說催生了種種銘刻於技術物或數位物等非有機體中介的「後生命」,新的生存樣態亟待相應的新思維。此外,相對於以有機體死亡之對反自我定義的「生命」,「後生命」似乎不以肉體之消亡為其界限,對超越有機體生死對立範疇之生存形式的思考,也與媒介/鬼界的相關討論產生了新的連結。鬼魅自十九以來一路纏祟逐步發展之視聽媒體科技,不僅讓視聽科技因而被視為一種鬼魅結構,而鬼魅作為一種銘刻於技術與數位物質之上的後生命,至今在幽冥與人世、科技與自然的新邊界游移,持續揭示生成異質現實與另類存在的生命型態。

值得注意的是,在二十世紀末所謂的鬼魅轉向中,人文學者基於鬼魅介於可見/不可見、生/死、物質/非物質等的臨界特性,以及其所激發的強烈情感如恐懼與執念,進一步將鬼魅概念擴展為理論工具,據以分析當代種種社會、倫理與政治問題,例如歷史傳統與變遷力量的拉扯、個人與集體的記憶創傷、社會常態主體對各種畸零樣態的排擠、以及科技媒體的運作機制等。而在後人、後虛擬與後生命的視野下,我們如何從鬼魅論述凸顯的各種時空交疊現象出發,重新思考記憶如何透過外在的技術得以保存、時間如何被感知、歷史如何被建構與理解、甚而如果我們如何在時間沉澱為歷史層疊而非開展為線性軸的當下開創未來,都是人文研究者必須面對的挑戰。

台灣文學文化研究自然無法自外於上述的後人/非人研究轉向,更必須回應新興科技所迫生的種種課題。今年適逢台灣人文學社成立十週年,我們希望藉由本年度之年會,就「人文之『後』」的相關研究議題與關懷,與各領域學者進行交流。歡迎個別發表與組隊發表(以三至四位講者為限)提案申請,針對理論或特定文本(不限臺灣與東亞)進行探討。參考子題如下:

● 後虛擬

● 後生命

● 後生態

● 後冷戰

● 歷史與記憶

● 情感政治與經濟

● 藝術與科技

● 新媒體之後

● 其他與「人文之『後』」相關之議題

請於8月10(六)前將個別發表的摘要(500字)或組隊發表的提案(整場主題陳述以及個別講者摘要)寄至twhsociety@gmail.com (郵件主題請標明「投稿2019年台灣人文學社年會」),經籌備委員會審查後,將於9月上旬公布審查結果。

摘要截稿日期:2019年8月10日(六)

主辦單位:台灣人文學社、國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所

協辦單位:國立中興大學文學院

系統號:

C-014068

SEASIA Biennial Conference 2019: Change and Resistance: Future Directions of Southeast Asia

標題:

SEASIA Biennial Conference 2019: Change and Resistance: Future Directions of Southeast Asia

時間:

Dec. 5-7. 2019

地點:

Academia Sinica, Taipei, Taiwan

主辦單位:

Consortium for Southeast Asian Studies in Asia

聯絡人:

E-mail: seasia2019tw[at]gmail.com

內容簡介:

CALL FOR PAPERS

Sub-themes

(1) Historical Continuities and Changes;

(2) Dynamics of International Relations and Regionalism;

(3) Debating Inclusive Growth in Rural and Urban Settings;

(4) Environmental Justice, Land and Maritimes Sustainability and

Climate Change;

(5) Arts, Cultures, Photography and Literatures;

(6) Innovation, Technology, Media and Cybercultures;

(7) Mobility and Migration;

(8) Democratization, Populism and Civil Society;

(9) Dynamics of Religions and Spiritualties;

(10) Ethnicity and Gender;

(11) Challenges to Economic Vitality.

IMPORTANT DATES

.Online registration for participants

May – 1st OCTOBER, 2019

.SEASIA 2019 Conference

5th-7th DECEMBER, 2019

APPLICATION FORM

http://www.seasiaconsortium.org/images/1.Application-Form-SEASIA-2019.doc

REGISTRATION

http://www.seasiaconsortium.org/registration.html

CALL FOR PARTICIPATION

http://www.seasiaconsortium.org/call-for-participation.html

SUBMISSION TO SEASIA Secretariat

e-mail: seasia2019tw[at]gmail.com

SEASIA OFFICIAL WEBSITE

http://seasiaconsortium.org/

系統號:

C-014055

2019第八屆數位史料與研究論壇

標題:

時間:

2019年12月13日(週五)

地點:

政治大學達賢圖書館羅家倫講堂(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學圖書館、國立政治大學歷史系

聯絡人:

張惠真,Tel: (02) 2938-7878#63178

內容簡介:

論壇宗旨:

國立政治大學圖書館為推廣政大數位典藏成果與所發展數位人文工具在支援研究上的應用,將於2019年12月13日舉行2019第八屆國立政治大學數位史料與研究論壇,鼓勵研究者利用數位典藏史料與數位人文工具促進研究,以提升研究之質量。

徵稿主題:文化思想流變與二十世紀中國知識分子

上個世紀的中國經歷種種悲苦的命運和紊亂,身處於當代的知識分子在左、右紛爭處境中,面臨新舊時代交替與西方思潮的激盪,以及理想和現實的衝突。這群懷抱著強烈的使命感與價值信仰的中國知識分子,在時代的政治功利主義的漩渦中如何安身,如何實踐理想,是一個值得探討的研究議題。

此外,近年來隨著資訊科技的快速發展,以數位方式保存、詮釋、分析史料,進而傳播並創造文化,所開啟出來之嶄新數位人文研究視角,如何豐富史學研究的探索面向,亦是非常關注的人文研究發展取向。

歡迎相關主題論文:

(一)二十世紀中國知識分子與五四運動

1.二十世紀中國知識分子

2.晚清民初文化思想與政治思潮流變

3.五四新文化運動

(二)數位人文近現代史研究應用

1.數位人文工具開發

2.應用數位人文方法之近現代史研究

徵稿辦法:

請依據徵稿主題,自訂題目。

論文採全文審查(1萬字至1萬5千字)。

論文繳交日期:2019年8月31日。

論文審查結果通知日期:2019年9月30日。

論壇舉辦日期:2019年12月13日(週五);地點:達賢圖書館羅家倫講堂。

入選者必須親自出席論壇發表論文並授權專書出版。

論文格式請參考《政治大學數位史料與研究叢刊》撰稿體例。

活動詳情及申請表下載,請見政大圖書館網頁。

主辦單位:國立政治大學圖書館、國立政治大學歷史系

協辦單位:臺灣數位人文學會

承辦人員:張惠真 校內分機63178

投稿信箱:ccldp@nccu.edu.tw

系統號:

C-014121

2020第九屆華嚴專宗國際學術研討會

標題:

時間:

2020年4月25至27日(週六至下週一)

地點:

華嚴專宗學院講堂(臺北市濟南路二段44號4樓)

主辦單位:

華嚴專宗學院國際華嚴研究中心

聯絡人:

Tel: (02) 2351-8333;E-mail: huayenseminar@huayen.org.tw

內容簡介:

一、 會議名稱:2020第九屆華嚴專宗國際學術研討會

二、 會議宗旨:

華嚴專宗學院為表彰創辦人成一老和尚對華嚴弘傳之貢獻,每年於老和尚圓

寂紀念日舉辦學術研討會,廣邀專家學者發表論文,藉此提升華嚴學術研究

水平,並推廣華嚴教學,以培養更多華嚴學者與行者。

三、 主辦單位:華嚴專宗學院國際華嚴研究中心

協辦單位:台北市佛教會

四、 會議時間:2020年4月25日(六)至4月27日(一),共三天。

五、 會議地點:臺北市濟南路二段44號4樓講堂

六、 投稿資格:國內外深入研究華嚴學之專家、學者。(碩、博士班研究生請參加

每年 11 月或 12 月舉辦的「國際青年華嚴學者論壇」。)

七、 會議主題:

(一) 華嚴經論研究

(二) 華嚴歷史與文獻

(三) 華嚴哲學思想

(四) 華嚴宗與諸宗派思想之比較

(五) 華嚴宗祖師行誼

(六) 華嚴藝術與文學

(七) 其他與華嚴學相關之主題

八、 論文發表各類費用:

國內發表人:論文發表費新臺幣6,000元。

國外人士論文發表費:每人200美元。

國外發表者全額補助「經濟艙」來回機票,及會議期間食宿招待。

九、 徵稿辦法

(一)意者請於 2019年10月30日前,將「投稿者資料表」WORD及PDF檔傳送至 huayenseminar@huayen.org.tw。電子郵件主旨請註明「2020研討會參加稿件─姓名」。若有完整文稿者,亦歡迎提供,以利審查。

(二)預訂 2019年11月中旬個別通知審查結果。

(三) 審查通過受邀者請於2020年2月15日前,將論文全文 WORD 檔及PDF 檔傳送至 huayenseminar@huayen.org.tw。電子郵件主旨請註明

「2020 研討會全文稿件─姓名」。

(四)研討會後,論文發表者請於 2020 年 6 月 30 日前,繳交修正後之論文

WORD 檔、PDF 檔。

十、 論文注意事項

(一) 論文以未曾發表者為限,請勿一稿二投。

(二) 全文字數以八千字至兩萬字內為原則(含附錄及註腳等全文)。

(三) 論文發表者若採用特殊字型,請用電子郵件傳遞字型檔至主辦單位電

子信箱。

(四) 研討會後出版「會後論文集」,刊登之論文著作財產權歸主辦單位所

有,文責由作者自負。

十一、 論文內容及參考文獻體例請參考「國際華嚴研究中心 論文撰寫體例」。

十二、 聯絡方式:

(一)地址:臺北市濟南路二段 44 號(捷運板南線忠孝新生站 2 號出口)

(二)E-mail:huayenseminar@huayen.org.tw

(三)網址:http://www.huayencollege.org

(四)電話:02-2356-0758(國際華嚴研究中心);02-2351-8333(華嚴蓮社)

(五)傳真:02-2356-0758

十三、 本徵稿啟事內容若有修訂,請以華嚴專宗學院網站公告為主。

系統號:

C-014069

文獻、碑碣與地方社會──第10屆臺灣古文書與歷史研究國際學術研討會

標題:

文獻、碑碣與地方社會──第10屆臺灣古文書與歷史研究國際學術研討會

時間:

2020年4月25至27日(週六至下週一)

地點:

逢甲大學(臺中市西屯區文華路100號)

主辦單位:

逢甲大學歷史與文物研究所

聯絡人:

E-mail: fcughhr2020@gmail.com

內容簡介:

本次研討會將分成以下四個主題:

其一、傳統古文書研究的深化。

其二、碑碣作為一種文獻:其史料的價值與侷限。

其三、碑碣的形式與保存:從文化資產的角度出發。

其四、文獻與碑碣中的地方社會與人群。

擬於2020年4月24日、25日假臺中逢甲大學舉行,歡迎相關主題研究論文賜稿。摘要徵稿期限:2019年8月1日止,投稿者請將300字論文摘要與個人簡歷,寄至研討會官方信箱: fcughhr2020@gmail.com(洽本案助理:談小姐)。

系統號:

C-014078

第14屆唐代文化國際學術研討會

標題:

時間:

2020年5月15日至16日(週五至週六)

地點:

台北大學人文學院國際會議廳、淡江大學守謙國際會議中心

主辦單位:

唐代學會、國立台北大學歷史學系、淡江大學歷史學系

聯絡人:

E–mail:twtdsociety@gmail.com

內容簡介:

唐代學會長期致力推動唐代研究,每二年舉辦「唐代文化學術研討會」,至今已歷十三屆。透過此一學術交流平台,讓唐代文史暨敦煌學研究相關學者,得以密切對話,相互切磋,有效深化唐代研究、推動學界交流。本學會擬於2020年5月15日(五)、16日(六),假台北大學人文學院國際會議廳與淡江大學守謙國際會議中心,召開第十四屆「唐代文化國際學術研討會」,邀請國內外學者專家共同與會,匯聚學思,切磋討論。相關徵稿訊息如下:

一、會議名稱:第十四屆唐代文化國際學術研討會

二、主辦單位:唐代學會、國立台北大學歷史學系、淡江大學歷史學系

三、會議地點:台北大學人文學院國際會議廳與淡江大學守謙國際會議中心

四、會議時間:2020年5月15日(星期五)、5月16日(星期六)

五、會議主題:「唐代文化的傳統與變遷」,分為子題目如下:

(一)皇權統治‧法制規範

(二)學術思潮‧文學風貌

(三)城市空間‧地域書寫

(四)西域邊塞‧多元文化

(五)其他唐代歷史文化課題

六、論文題目及摘要截稿日期:2019年7月15日(星期一)。

1. 先進入「第14屆唐代文化國際學術研討會徵稿報名系統」完成線上報名,報名網址為https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1Fg0QGz4Owi3FrpI3Ts5e5XsjkaMrF3VutA5KCLunPtnvw/viewform?usp=sf_link

2. 再點選投稿者登入,上傳「發表人學經歷及論文題目摘要表」檔案。

七、論文截稿日期:2020年1月31日(星期四)

1. 論文字數:以兩萬字內為宜。

2. 論文寄繳方式:請繳寄電子檔至twtdsociety@gmail.com信箱。電子檔格式請採Doc格式,撰稿格式請參附件。

八、論文審查方式:

1. 第一階段摘要審查:審查結果於2019年8月20日以信函個別通知。

2. 第二階段論文審查:審查結果於2020年2月28日以信函個別通知。

九、本會議不收會務費,國外學者往返交通費請自理,大會免費招待三天住宿(5月14日、15日、16日)。

十、聯絡人:古怡青秘書長;電子郵件信箱:twtdsociety@gmail.com。

系統號:

C-014079

The Third Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology (EAAA)

標題:

The Third Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology (EAAA)

時間:

16–20th Sep. 2020

地點:

University of Ljubljana

主辦單位:

European Association for Asian Art and Archaeology

聯絡人:

E-mail: info@ea-aaa.eu

內容簡介:

Deadline: 15th Aug 2019

The Board of the EAAA is pleased to announce the call for papers for the 3rd EAAA conference to be held at University of Ljubljana, Slovenia, between 16th and 20th September 2020. The conference is jointly organized by the European Association for Asian Art and Archaeology (EAAA), the Department of Asian Studies at the University of Ljubljana and the Science and Research Centre Koper, Slovenia.

The University of Ljubljana is the oldest and largest scientific and research institution in Slovenia; it is also the only institution in the country where the subject of Chinese, Japanese and Korean Studies can be studied as a full program.

Main aims of the conference are the following:

To open a dialogue between scholars of Asian art and archaeology and to offer a platform for the presentation and discussion of recent research;

To highlight the significance of Asian art and archaeology research;

To focus research on the many collections of Asian art in the European collections and institutions;

To revise the historical approach that has been prevalent in the study and research of Asian art and archaeology;

To critically engage and elaborate on existing art theories and methodology;

To formulate new research vistas, approaches and methods in Asian art and archaeology.

【Conference participation】

Scholars of Asian art and archaeology from Europe and beyond are invited to submit their proposals for contributions on art and archaeology of China, Japan, Korea, South and Central Asia as well as transregional and transnational studies. The proposals can also focus on art theory, methodology and museum research in the above-mentioned areas. Graduate students are also encouraged to submit their proposals.

The EAAA board accepts the following formats of participation:

Panel format:

Panel proposal (max. 250 words, including the name of the panel organizer, the chair, participants and discussant; 3–4 paper abstracts [max. 250 words each])

Individual paper format:

Paper proposal (max. 250 words)

Alternative formats:

Session proposal (max. 250 words, including the name of the organizer, the chair, and participants) with an explanation of the chosen format: 2–3 sentences, including timeframe (e.g. back-to-back sessions) and presentation/contribution abstracts (max. 250 words each)

All applicants are asked to add a short CV of 100 words, their status and affiliation (e.g. PhD candidate, University of Leeds) as well as contact information (address, telephone number, e-mail) to their application.

Applications should be sent to conference@ea-aaa.eu before August 15, 2019. Scholars who have submitted their proposals by this deadline will be notified of their acceptance to the conference before November 15, 2019. The conference program will be published by May 31, 2020.

The language of the conference is English.

系統號:

C-014070