標題

- 2016春天讀詩節——「上窮碧落下黃泉:想像力如何在詩中馳騁」系列講座

- 【演講】林文凱:從日治時期的土地與戶口調查談臺灣的國家統治理性之轉變

- 【導讀會】周俊宇:黨國與象徵:中華民國國定節日的歷史

- 【演講】Paul Bowman:Was Bruce Lee Chinese, or American, or British, or What?

- 【演講】Jia Guojing:天變人爭——清鹹豐五年黃河銅瓦廂改道研究

- 【演講】Roderick B. Campbell:Guandimiao: An Anyang Period Village

- 【演講】許建平、姚大勇:典籍的考訂與辨偽

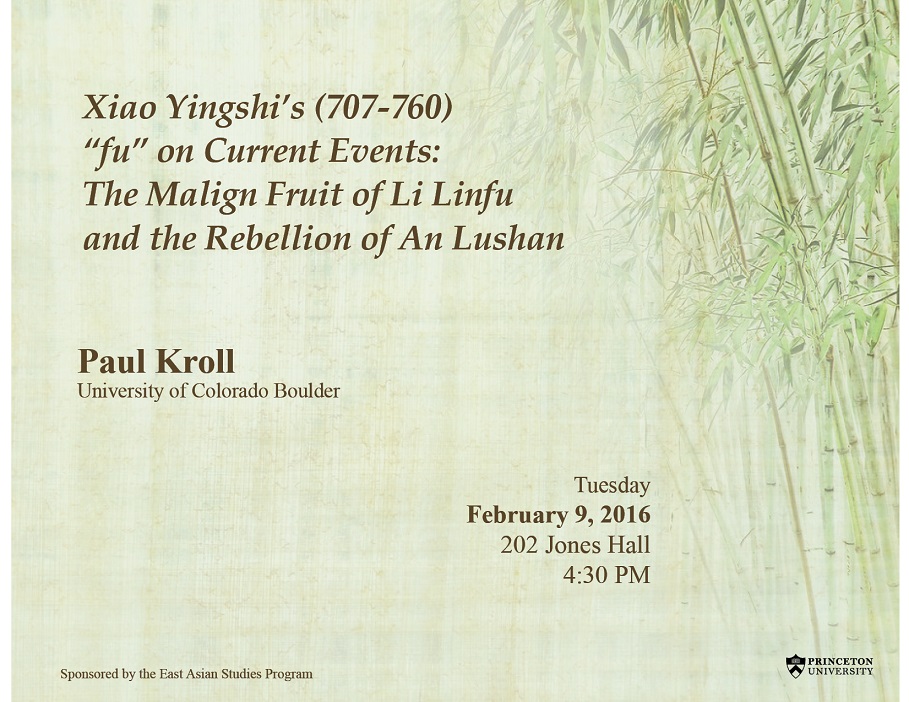

- 【演講】Paul Kroll:Xiao Yingshi's (707-760) "fu" on Current Events: The Malign Fruit of Li Linfu and the Rebellion of An Lushan

- 【演講】Nicolas Standaert:Between Text and Commentaries: Chinese and European Stories about Marvelous Births

- 【演講會】順天時報の會.2015年度第6回例會

- 【演講】周東怡:再論「日本模式」:中國近代學制中「讀經講經」科的設置與明治日本

- 【演講】Hsieh Chen-Yu:Identity and Democracy in Taiwan: A New Situation between Taiwan and Mainland China in 2016

- 【演講】林玉茹:過新年:從傳統到現代節慶生活的轉化與交錯(1890-1945)

- 【演講】劉斐玟:女書的情感與表意,兼論Humanistic Anthropology

- 【演講】Seungho Lee:Benefit Sharing in the Mekong River Basin between China and the Lower Mekong Countries

- 【演講】吳海芳:托尼.莫里森與莫言文學創作中的記憶場

- 【演講】Narrative As Algorithm: A Macroanalysis Of Modern Japanese And Chinese Texts

- 【演講】Christian de Pee:Circulation and Flow: Water and the Human Body as Ontological Metaphors in the Financial Debates of the Northern Song(960-1127 CE)

- 【演講】黃克武:汪派人物心目中的蔣中正──以《陳克文日記》為中心

- 【演講】雷祥麟:非驢非馬:醫療與中國現代性之爭

- 【導讀會】陳鴻獻:1950年代初期國軍軍事反攻之研究

- 【演講】林建廷:「密醫」敘事、殖民恥感與冷戰生命政治

- 【演講】楊士範:戰後都市阿美族河岸部落的誕生與地方政治運作:某新店區河岸部落的觀察與紀錄

- 【演講】田勤耘:清代「封建論」的階段性特徵

- 【演講】李宗信:二十年來臺灣歷史GIS的發展與展望

- 【演講】Wang Xiaodong:「五四」與新文學

- 【演講】村上信明:清朝與西藏之間的禮儀問題

- 【演講】林志宏:滿洲視野的東亞近代史

- 【演講】John Tsz-Pang LAI:Chinese Catholic Biblical Drama in the Republican Period

- 【演講】杜正勝:歷史課綱與臺灣主體性

- 【演講】王天紅:精神的契合——現代主義詩學在抗戰時期的中國

- 【演講】林丁國:近代臺灣體育與休閒生活

- 【演講】陳正國:乾隆四十一年

- 【演講】侯惠澤:臺灣歷史學習型文創桌遊設計

- 【演講】李育霖:流變動物――淺談臺灣當代自然書寫

- 【演講】劉還月:臺灣民間「風水」的植物想像

- 【工作坊】誰的古代中國?——古代中國研究青年學者研習會(一)

- 【工作坊】The Russia Japan Workshop 2016: Asian studies at NSU and TU

- 【工作坊】戰前日本的南進與臺灣、南洋工作坊

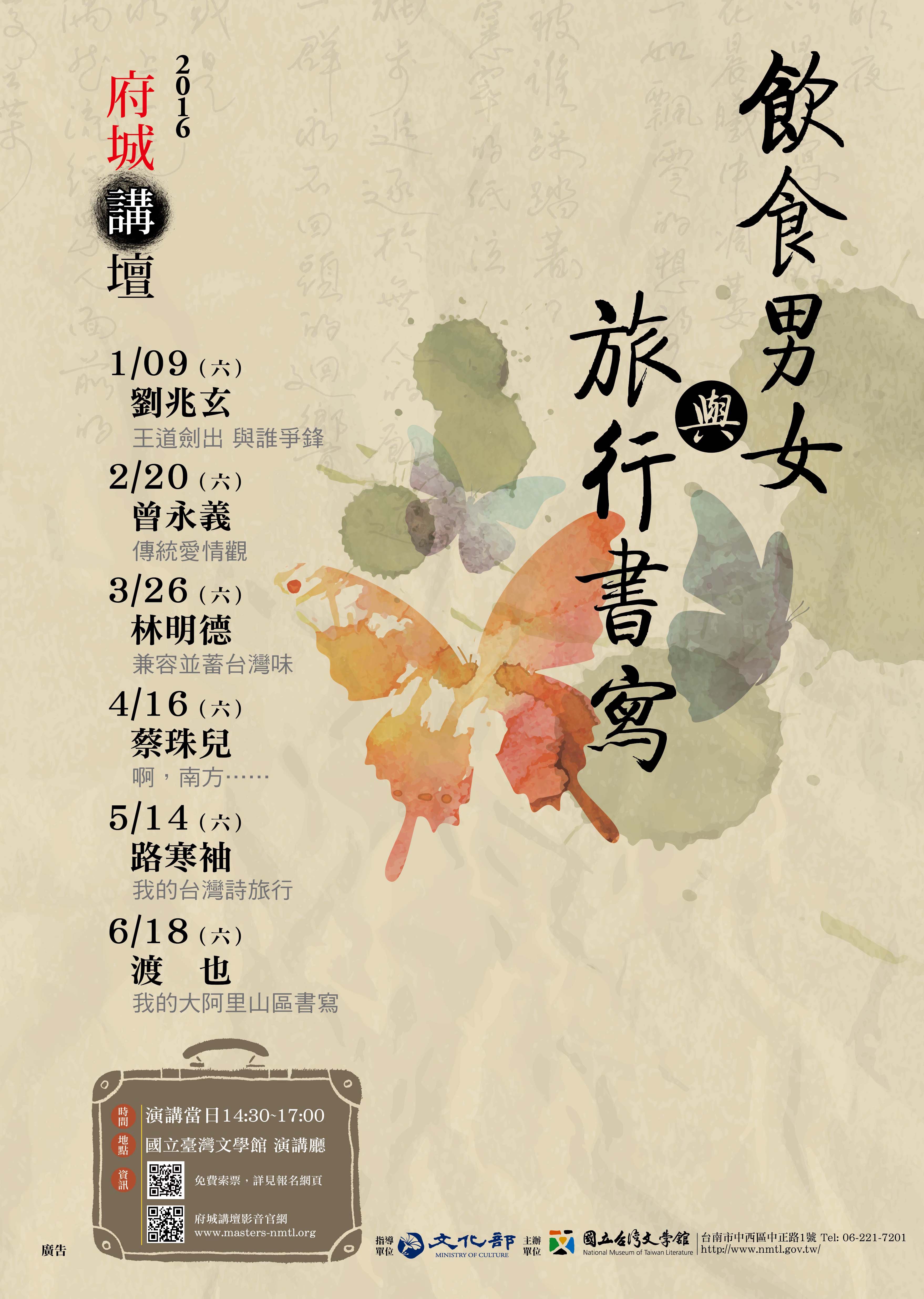

- 【系列演講】國立臺灣文學館2016年上半年「府城講壇」

- 【系列演講】2016臺北國際書展國立大學出版社聯展「大師系列講座」

- 【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

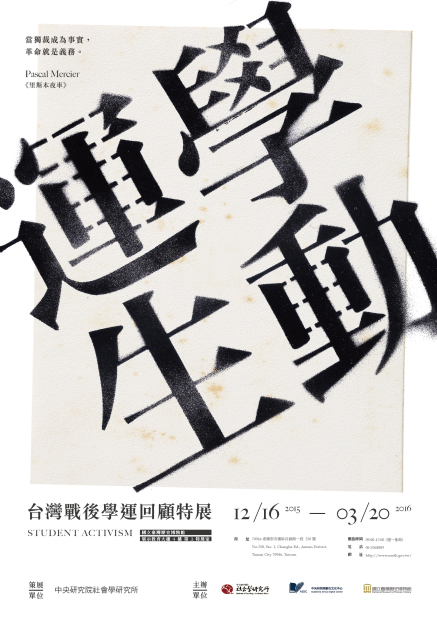

- 【展覽】「學動.運生:臺灣戰後學運回顧」特展

- 【展覽】董作賓書法捐贈展

- 【展覽】再見天人菊──澎湖文學特展

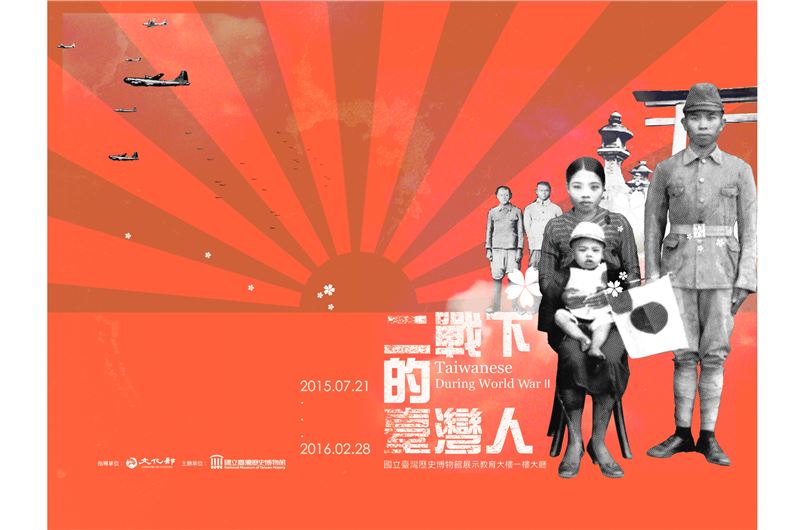

- 【展覽】二戰下的臺灣人

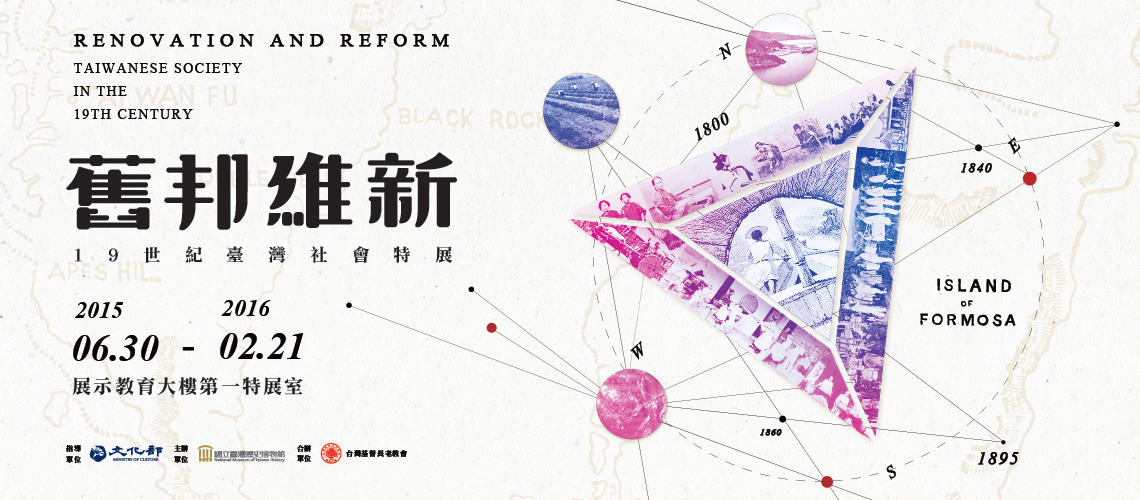

- 【展覽】舊邦維新:19世紀臺灣社會特展

- 【展覽】皇帝的鏡子——清宮鏡鑑文化與典藏

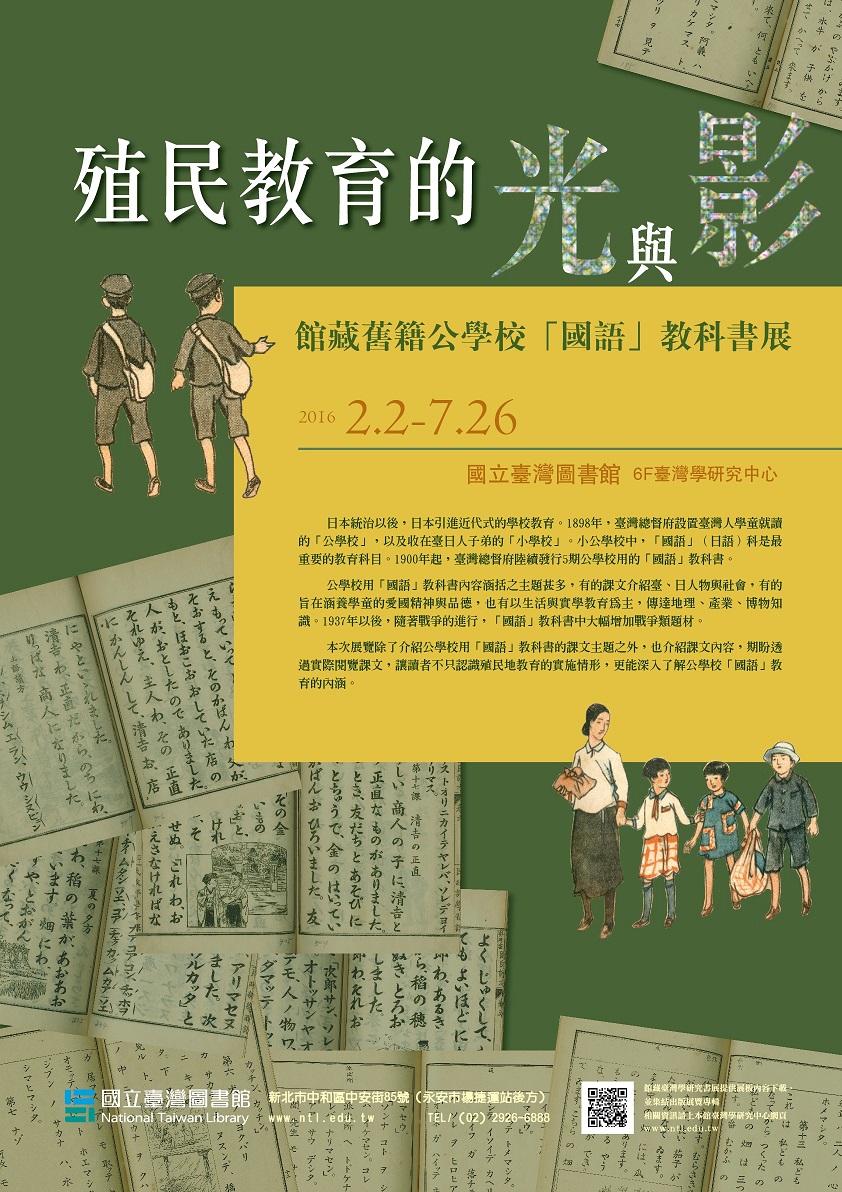

- 【展覽】殖民教育的光與影——館藏舊籍公學校「國語」教科書展

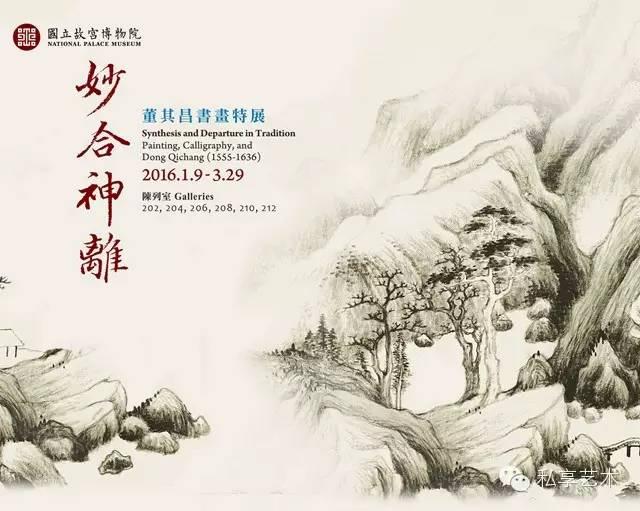

- 【展覽】妙合神離——董其昌書畫特展

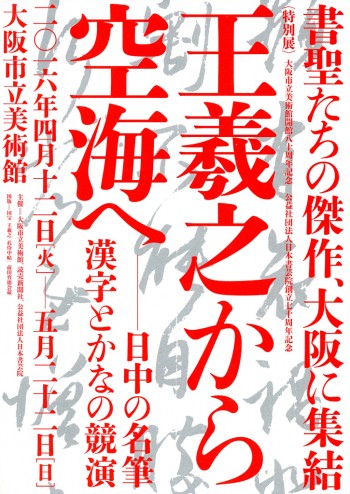

- 【展覽】王羲之から空海へ——日中の名筆,漢字とかなの競演

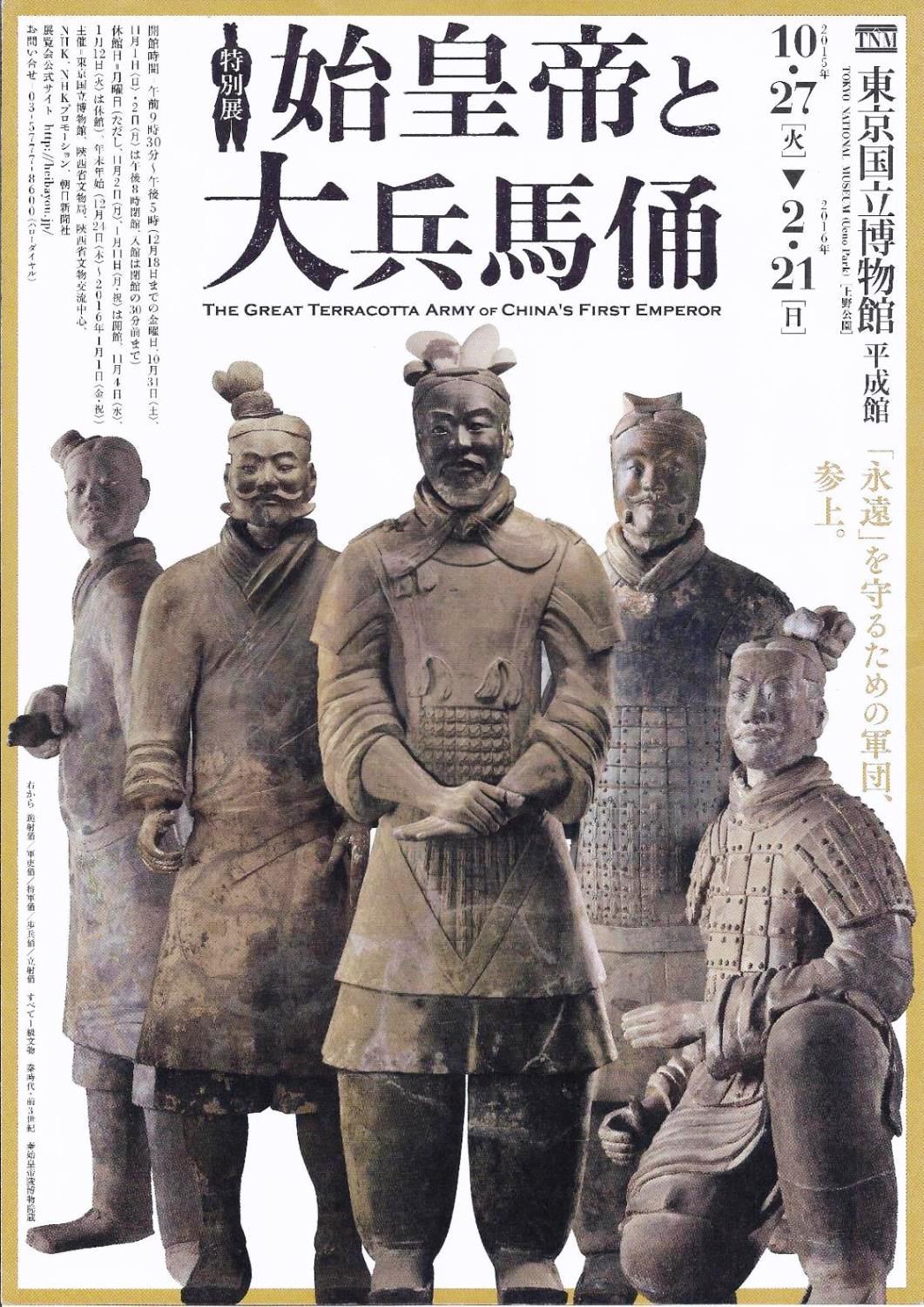

- 【展覽】特別展「始皇帝と大兵馬俑」

- 【展覽】宮崎滔天と早稲田に學んだ中國留學生展

2016春天讀詩節——「上窮碧落下黃泉:想像力如何在詩中馳騁」系列講座

標題:

2016春天讀詩節——「上窮碧落下黃泉:想像力如何在詩中馳騁」系列講座

時間:

2016年3月至4月,共6場

地點:

國家圖書館文教區3樓國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

歐陽小姐,02-2361-9132#731

內容簡介:

上窮碧落下黃泉:「想像力如何在詩中馳騁」系列講座歡迎踴躍報名參加!

詩是最需要想像力,也最需要創意的文學形式,歷來詩人無不費盡心力、挖空心思,希望在內容上、觀點上、表現上帶給讀者最深刻的啟發與感動;讀者也動用無窮的想像,去補捉優美文詞後面所蘊藏的豐富世界。2016年春天讀詩節系列講座,將邀請詩人羅智成、須文蔚、陳義芝、廖美玉、歐茵西和鄭芳雄教授,暢談詩人們如何一次又一次,將人類的想像力交會於詩的國度裡,開發永不虞匱乏的心能源。講座即將於2016年3月5日起熱烈展開,歡迎大家踴躍報名參加,還有機會抽中教授們出版的新書。

各專題演講辦理時間、主講人及講題資訊:

►演講時間均為14:00-16:30

3月5日

從蝴蝶湯到透明鳥:詩與想像力(羅智成)

3月12日

翻轉魔方‧數位抒情:現代詩裡的科技與情感

3月19日

只為那桃花梨花的盛會:現代詩的想像表現(陳義芝)

3月26日

雲飛風起:古典詩中的春天(廖美玉)

4月9日

遠方的歌聲:俄文詩與音樂(歐茵西)

4月16日

虛實之間:德文詩的杜撰與寫實(鄭芳雄)

※各場次全程參與者,本館將核發3小時公務人員與教師研習時數

系統號:

A-006880

【演講】林文凱:從日治時期的土地與戶口調查談臺灣的國家統治理性之轉變

【導讀會】周俊宇:黨國與象徵:中華民國國定節日的歷史

標題:

【導讀會】周俊宇:黨國與象徵:中華民國國定節日的歷史

時間:

2016年2月1日(週一)14:00-16:00

地點:

國史館3樓多媒體簡報室(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

周俊宇(本書作者)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「愛.悅讀」國史導讀會(二十四)】

本書是一本以學術角度探討中華民國國定節日歷史的研究專著,現行國定節日的基礎,大多在國民政府黨國體制下形成,走向憲政及政治轉型民主化後,制度上、象徵層次上仍複雜糾結。本書分別就節日的誕生:北伐完成以前(1912–1928)、節日的重整:北伐完成以後(1928–1949)、節日的獨佔:戰後遷臺威權統治時期(1949–1987)、節日的紛然:民主化與臺灣化後(1987–2008)來描述與解釋。中華民國成立已屆百年,在歷史長流下,國定節日如何呈現變貌?亦針對現下課題與今後展望進行討論。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-006805

【演講】Paul Bowman:Was Bruce Lee Chinese, or American, or British, or What?

標題:

【演講】Paul Bowman:Was Bruce Lee Chinese, or American, or British, or What?

時間:

2016年2月1日(週一)17:00-19:00

地點:

Djam Lecture Theatre, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Dr. Paul Bowman (Cardiff University)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

Abstract

This talk poses the question of Bruce Lee’s national identity. Of course, the facts of this matter are widely known: there is no mystery or controversy about the US passport that Bruce Lee held from the age of eighteen. However, one question that constantly recurs is that of his ethno-national ‘cultural identity’: who owns Bruce Lee? China? Bruce Lee is after all ethnically Chinese and his first language was Cantonese. But he was born in San Francisco, raised in the British Crown Colony of Hong Kong, and became a US citizen at eighteen.

This multiple, moving, migrant status is not unique to Bruce Lee, of course. But in all of the discourses about him there remain strong drives to ‘place’ him or ‘claim’ him – whether for a place (America, Hong Kong, China, or the world), or a people (Americans, ‘Chinese everywhere’, the colonised subaltern, this or that ethnic minority), or a ‘style’ (Wing Chun Kung Fu, ‘American Freestyle Karate’, even MMA), or an ideology (‘Western’, ‘Eastern’, ‘New Age’, ‘Postmodern’). This talk seeks to interrogate such appropriative impulses, and to examine them in terms offered by several approaches: Derridean deconstruction, Rey Chow’s (Benjaminian) take on ‘culture’, and a Rancièrean notion of ‘policing’. It does so in order to propose certain ways to think critically about acts of cultural ‘placing’.

Speaker's Biography

Paul Bowman teaches media and cultural studies at Cardiff University. He is author of numerous books, including Martial Arts Studies (2015), Reading Rey Chow (2013), Beyond Bruce Lee (2013), Culture and the Media (2011), Theorizing Bruce Lee (2010), Deconstructing Popular Culture (2008) and Post-Marxism versus Cultural Studies (2007). He has also edited several books, including Rancière and Film (2012), The Rey Chow Reader (2010), Reading Rancière (2009) and The Truth of Žižek (2006). He has edited issues of journals such as Parallax, Social Semiotics, Postcolonial Studies, and Educational Philosophy & Theory, and is the founding editor of two online open access journals: JOMEC Journal (2012) and Martial Arts Studies (2015). He is currently Editor in Chief of Cardiff University Press, and is presently writing a book entitled Mythologies of Martial Arts.

系統號:

A-006806

【演講】Jia Guojing:天變人爭——清鹹豐五年黃河銅瓦廂改道研究

標題:

【演講】Jia Guojing:天變人爭——清鹹豐五年黃河銅瓦廂改道研究

時間:

2016年2月2日(週二)13:00-15:00

地點:

Russell Room, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Dr. Jia Guojing(賈國靜,山東大學歷史文化學院講師)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

【SOAS China Institute: Chinese Forums】

發生於鹹豐五年的黃河銅瓦廂決口改道,既是中國近代十大災荒之一,又為清初以降備受重視的河工大政。改道發生後,清廷考慮時局,放棄了決口堵築工程,這使得一次普通的黃河決口最終成為歷史時期的第六次大規模改道。儘管改道大勢已成,清廷仍圍繞新舊河道問題展開了長達三十多年的爭論,並兩次形成高潮,牽動朝野。在此過程中,河務邊緣化,治河地方化,延續了二百餘年的河政體制最終解體,地方性治河規制逐漸形成。透過這一事件,不僅能夠窺視清廷兩大要務即荒政與河政的變化趨勢,而且還可藉此管窺晚清政治局勢的複雜面相。

講者簡介

賈國靜,女,歷史學博士,山東大學歷史文化學院講師,主要從事清代黃河史、近代災荒史相關研究。在《史學月刊》、《清史研究》等刊物發表論文二十餘篇,被《新華文摘》、《人大複印資料》摘編或轉載多篇,主持國家社科基金課題兩項,省部級課題一項。

※本演講以中文進行

※Places are limited. Admission is on a first-come, first-served basis.

系統號:

A-006807

【演講】Roderick B. Campbell:Guandimiao: An Anyang Period Village

標題:

【演講】Roderick B. Campbell:Guandimiao: An Anyang Period Village

時間:

2016年2月3日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, The Department and Program in Near Eastern Studies

主講人:

Prof. Roderick B. Campbell (Institute for the Study of the Ancient World, New York University)

系統號:

A-006792

【演講】許建平、姚大勇:典籍的考訂與辨偽

【演講】Paul Kroll:Xiao Yingshi's (707-760) "fu" on Current Events: The Malign Fruit of Li Linfu and the Rebellion of An Lushan

標題:

【演講】Paul Kroll:Xiao Yingshi's (707-760) "fu" on Current Events: The Malign Fruit of Li Linfu and the Rebellion of An Lushan

時間:

2016年2月9日(週二)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, The Department and Program in Near Eastern Studies

主講人:

Prof. Paul Kroll (Center for Asian Studies, University of Colorado Boulder)

系統號:

A-006793

【演講】Nicolas Standaert:Between Text and Commentaries: Chinese and European Stories about Marvelous Births

標題:

【演講】Nicolas Standaert:Between Text and Commentaries: Chinese and European Stories about Marvelous Births

時間:

2016年2月11日(週四)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, The Department and Program in Near Eastern Studies

主講人:

Nicolas Standaert (Professor of Sinology, University of Leuven)

內容簡介:

Abstract

This presentation will propose an early case of “intercultural historiography,” i.e. a way of writing history in which the interaction with another culture is an integral part of the historiographical process. It focusses on the ways Chinese and European authors of the seventeenth and eighteenth centuries interpreted the stories about the marvelous births by the concubines of Emperor Ku 帝嚳.

Emperor Ku is surpassed in fame by several of his sons, such as the model ruler Yao 堯 and the model minister of agriculture Hou Ji 後稷 (the "Prince Millet"). They were conceived in some marvelous ways, by seeing a red dragon, eating the egg of a swallow or stepping in the footprints of a giant. These stories have been the object of a wide variety of interpretations in Chinese historical texts, each representing a different historical genre. This presentation shows how the Chinese hermeneutic strategies shaped the diversity of interpretations given to these stories by Europeans.

系統號:

A-006795

【演講會】順天時報の會.2015年度第6回例會

標題:

【演講會】順天時報の會.2015年度第6回例會

時間:

2016年2月13日(週六)15:00-18:00

地點:

早稲田大學文學部34號館1階(東京都新宿區戸山1-24-1)

主辦單位:

順天時報の會

聯絡人:

E-mail: aoyamah@asia-u.ac.jp

內容簡介:

書評會(與機密費研究會合辦)

1.佐藤公彥『中國の反外國主義とナショナリズム――アヘン戦爭から朝鮮戦爭まで』(集広舎)

評論者:古穀創

2.高杉洋平『宇垣一成と戦間期の日本政治――デモクラシーと戦爭の時代』(吉田書店)

評論者:山口一樹

※著者のお二人も參加予定です。

※初めて參加される方は事前に下記の連絡先までご一報ください。

順天時報の會

世話人:青山治世・関智英

連絡先:aoyamah@asia-u.ac.jp

系統號:

A-006742

【演講】周東怡:再論「日本模式」:中國近代學制中「讀經講經」科的設置與明治日本

【演講】Hsieh Chen-Yu:Identity and Democracy in Taiwan: A New Situation between Taiwan and Mainland China in 2016

標題:

【演講】Hsieh Chen-Yu:Identity and Democracy in Taiwan: A New Situation between Taiwan and Mainland China in 2016

時間:

2016年2月17日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, The Department and Program in Near Eastern Studies

主講人:

Hsieh Chen-Yu (Soochow University )

系統號:

A-006797

【演講】林玉茹:過新年:從傳統到現代節慶生活的轉化與交錯(1890-1945)

【演講】劉斐玟:女書的情感與表意,兼論Humanistic Anthropology

【演講】Seungho Lee:Benefit Sharing in the Mekong River Basin between China and the Lower Mekong Countries

標題:

【演講】Seungho Lee:Benefit Sharing in the Mekong River Basin between China and the Lower Mekong Countries

時間:

2016年2月22日(週一)17:00

地點:

Djam Lecture Theatre, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Prof. Seungho Lee (Graduate School of International Studies Korea University)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

【SOAS China Institute Monday Forums】

Abstract

This study aims to evaluate the extent to which the cooperative relationship between China and the downstream countries in the Mekong River Basin has evolved in relation to the various benefits shared between these riparian countries from the 1990s to the present. Benefit sharing is deployed as an analytical framework. Larger benefits obtained through cooperation have led China to become more cooperative with the downstream countries as seen in the Greater Mekong Subregion Program. The establishment of a new form of cooperation in the river basin hinges upon the ability to share the socio-economic, political, and security benefits.

Biography

Dr Seungho Lee is currently working as Professor at the Graduate School of International Studies, Korea University. His major research interests are linked to water issues, in particular, on institutional change with focus on China, Korea, Europe and Southeast Asia. Particular topics are public-private partnerships in water supply and sanitation, water governance reform, water conflicts, and impacts of water engineering projects. Over the last few years, Dr Lee has primarily paid attention to transboundary water issues regarding the Mekong River Basin, and other international waterways. Dr Lee previously worked as Lecturer at the School of Contemporary Chinese Studies, University of Nottingham (2004-2008). He holds a PhD in Geography from SOAS, University of London.

系統號:

A-006808

【演講】吳海芳:托尼.莫里森與莫言文學創作中的記憶場

標題:

【演講】吳海芳:托尼.莫里森與莫言文學創作中的記憶場

時間:

2016年3月1日(週二)12:00-14:00

地點:

Room T102, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Wu Haifang(吳海芳,常州大學外國語學院副教授)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

【SOAS China Institute: Chinese Forums】

文化記憶是立足於當下對過去的重構,這對於建構個體認同的集體同一性與文化反思具有重要意義。但是,由於歷史的記憶創傷、政治選擇性遺忘、以及工業化和城市化進程使得現代的人們經歷著記憶的歷史性與現實性危機,從而導致人們身份的焦慮,價值的缺失與文化精神的衰落。托尼.莫里森和莫言兩位諾貝爾文學獎獲得者在文學創作中表現出強烈的記憶意識,他們的文學作品成為了一個強大的記憶場——見證歷史真實,抵抗遺忘,抵抗遮蔽,從而建構各自獨特的文化記憶。

講者簡介

吳海芳:主要從事翻譯理論和英美文學等領域的教學與研究。在攻讀碩士學位期間以及稍後的一段時期,主要致力於中國古典文學名著《紅樓夢》英譯比較研究;近年來,研究中心轉向了非裔文學。我多次參加國內舉辦的英美文學學術研討會,擴展學術視野,緊跟學術研究前沿。目前已主持兩項國內省市級研究課題,在文學類重要刊物發表學術論文十餘篇。

※本演講以中文進行

※Places are limited. Admission is on a first-come, first-served basis.

系統號:

A-006809

【演講】Narrative As Algorithm: A Macroanalysis Of Modern Japanese And Chinese Texts

標題:

【演講】Narrative As Algorithm: A Macroanalysis Of Modern Japanese And Chinese Texts

時間:

2016年3月1日(週二)16:15-17:45

地點:

Center for Spatial and Textual Analysis, Grand Central, 6th Floor,Stanford University(Wallenberg Hall,160, 450 Serra Mall, Stanford, CA 94305)

主辦單位:

Center for Spatial and Textual Analysis, Stanford University

主講人:

Richard Jean So, Hoyt Long

內容簡介:

This talk demonstrates how large-scale text analysis can provide new evidence for old questions in the cultural historiography of modern Japan and China. Namely, the question of how exposure to Western intellectual and socio-economic systems gave rise to new forms of self-expression and new circuits of cultural exchange. We build on the idea that narrative form can be modeled by measurable linguistic traits, and that such models help to understand discursive relationality at scale. Beginning with the Japanese shishōsetsu (or I-novel), we test whether the genre exhibits a consistent narrative logic across hundreds of examples, and in comparison to other popular genres. Specifically, we test a model of narrative form that classifies texts based on how much their lexical content shifts. Do they follow an arc of self conversion or crisis such that the language of the self changes over time? Or do the words remain the same, suggesting stasis or immobility? In part two, we test this model on modern Chinese fiction, in particular Romanticist fiction from the 1920s that was heavily influenced by developments in Japan. Many of these writers spent their formative years there at the height of the shishōsetsu. Computation provides a way to study this complex cultural relation at the macroscale to see where Chinese writers did and did not align with their Japanese counterparts. More radically, it provides insight into the evolution and differentiation of archetypal narrative forms within and across national contexts.

About the Speaker

Richard Jean So (Assistant Professor, Department of English, University of Chicago)

Hoyt Long (Associate Professor, East Asian Languages and Civilizations, University of Chicago)

系統號:

A-006818

【演講】Christian de Pee:Circulation and Flow: Water and the Human Body as Ontological Metaphors in the Financial Debates of the Northern Song(960-1127 CE)

標題:

【演講】Christian de Pee:Circulation and Flow: Water and the Human Body as Ontological Metaphors in the Financial Debates of the Northern Song(960-1127 CE)

時間:

2016年3月2日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, The Department and Program in Near Eastern Studies

主講人:

Prof. Christian de Pee (Department of History, University of Michigan)

內容簡介:

Abstract

The imperial officials of the eleventh century confronted a complex economy. The central government minted an unprecedented number of coins and issued the world’s first paper money to enable and regulate a growing trade in goods and services. The uneven supply of currency and goods, however, caused unpredictable fluctuations in prices and in the value of money. Local officials sought to understand the mechanisms behind these fluctuations so that they might use this knowledge to lower prices, to relieve the effects of bad harvests, and to discourage counterfeiting. Because they were convinced that money was necessary and beneficent—as money encouraged the needful distribution of goods across the empire—they were convinced also that money functioned in accordance with natural patterns, and that the complex economy of their era could be reduced to a limited set of natural principles.

In their effort to determine these principles, Song officials used water and the human body as ontological metaphors. Because money shared essential physical characteristics with water (e.g., its propensity to flow toward a place of dearth, its sustenance of life and growth by movement), they believed that close acquaintance with water management would yield insights into the management of finance. And because money enabled the healthful circulation of goods through the body politic, officials drew comparisons between finance and medicine, hoping that a new generation of financial experts might use insights from acupuncture to remedy the uneven accumulation and dissipation of the eleventh-century economy. The irreconcilable debates about finance during the 1070s and 1080s, occasioned by the radical reforms of Wang Anshi (1021-1086), forced the realization that the natural principles of finance were not easy to discover or to demonstrate.

系統號:

A-006798

【演講】黃克武:汪派人物心目中的蔣中正──以《陳克文日記》為中心

【演講】雷祥麟:非驢非馬:醫療與中國現代性之爭

【導讀會】陳鴻獻:1950年代初期國軍軍事反攻之研究

【演講】林建廷:「密醫」敘事、殖民恥感與冷戰生命政治

標題:

【演講】林建廷:「密醫」敘事、殖民恥感與冷戰生命政治

時間:

2016年3月7日(週一)10:00-12:00

地點:

中央研究院民族所新大樓2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所音聲發微研究群

主講人:

林建廷(國立中央大學英美語文學系助理教授)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 2652-3324;E-mail: hsiaotao@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

對談人:林淑芬(國立交通大學社會文化研究所副教授)

本演講主要藉由多重的「密醫」敘事,包括密醫的生命故事,小說再現以及歷史生產,試圖反思臺灣醫療現代性中複雜的(後)殖民歷史恥感、冷戰情感結構以及醫療勞動階序之間交錯的歷史與知識關聯。主流的「密醫」歷史敘事經常結構於兩個相互交錯的社會想像:一則是將「密醫」 去人性化為現代醫療恐怖份子,另一則是將「密醫」神秘化,成了沒有歷史的魍魎鬼魅。正是這樣的歷史知識生產,遮掩了醫學現代性與殖民結構內在的暴力與矛盾,並使得醫療現代化中某些與勞動、階級、性/別等相關的歷史情境變得模糊不清。在本次演講裡,我會將田野中接觸到的「密醫」生命故事與黃鳳櫻的中篇小說《畢業典禮》並置於冷戰歷史敘事與情感結構當中進行交叉閱讀,除了呈現不同於主流敘事的「密醫」照護者之生命經驗與歷史軌跡,也同時分析日本殖民主義以及美國帝國主義的遺緒如何持續作用於「密醫」的歷史生產,尤其當中有關恥辱與汙名的文化想像。

本場次毋須報名,歡迎踴躍參與。

系統號:

A-007012

【演講】楊士範:戰後都市阿美族河岸部落的誕生與地方政治運作:某新店區河岸部落的觀察與紀錄

【演講】田勤耘:清代「封建論」的階段性特徵

標題:

【演講】田勤耘:清代「封建論」的階段性特徵

時間:

2016年3月8日(週二)12:00-14:00

地點:

Russell Room, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Tian Qinyun(田勤耘,中南財經政法大學副教授)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

【SOAS China Institute: Chinese Forums】

「封建論」作為中國傳統政治話語,自先秦時期產生以來,雖歷秦代以郡縣制全面取代封建制,但相關話語一直綿延不絕。到了清代,封建論早已擺脫了先前單純體制之爭的窠臼,成為論者藉以表達其政治抱負與理想的憑藉。清初封建論主要從郡縣制的本質及其具體制度設計層面反思和檢討了明亡清興;清中葉封建論則以較隱晦的方式表達了對於當下君主專制的批判;而晚清封建論則受傳統封建論以及西方憲政思想的雙重影響,主旨多維。清代封建論的頑強表達及其階段性特徵突顯了儒家文化與君主專制之間的尖銳對立以及儒家思想強烈的現實關懷品質。

講者簡介

田勤耘,歷史學博士,中南財經政法大學副教授,主要從事中國文化史(偏向於明清政治思想和文化史)的研究與教學,在《光明日報》(理論版)和《史學月刊》等刊物發表學術論文二十餘篇。

※本演講以中文進行

※Places are limited. Admission is on a first-come, first-served basis.

系統號:

A-006813

【演講】李宗信:二十年來臺灣歷史GIS的發展與展望

【演講】Wang Xiaodong:「五四」與新文學

標題:

【演講】Wang Xiaodong:「五四」與新文學

時間:

2016年3月15日(週二)12:00-14:00

地點:

Russell Room, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Dr. Wang Xiaodong(Visiting Scholar, SOAS, University of London)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

【SOAS China Institute: Chinese Forums】

對於影響深遠的五四新文化運動其實存在很多爭議,特別是有外國研究者認為五四是中國全面反傳統,與傳統斷裂的源頭。也有國內學者批評五四的全盤西化是中國文化發展的誤區。報告和討論想圍繞五四帶來的「新」以及五四所反對的「舊」為中心議題,解釋五四與文化傳承和斷裂之間的關係,以確立「新文化」之「新」究竟是什麼。

※本演講以中文進行

※Places are limited. Admission is on a first-come, first-served basis.

系統號:

A-006836

【演講】村上信明:清朝與西藏之間的禮儀問題

【演講】林志宏:滿洲視野的東亞近代史

【演講】John Tsz-Pang LAI:Chinese Catholic Biblical Drama in the Republican Period

標題:

【演講】John Tsz-Pang LAI:Chinese Catholic Biblical Drama in the Republican Period

時間:

2016年4月4日(週一)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, The Department and Program in Near Eastern Studies

主講人:

John Tsz-Pang LAI(黎子鵬,香港中文大學崇基學院神學院)

系統號:

A-006886

【演講】杜正勝:歷史課綱與臺灣主體性

【演講】王天紅:精神的契合——現代主義詩學在抗戰時期的中國

標題:

【演講】王天紅:精神的契合——現代主義詩學在抗戰時期的中國

時間:

2016年5月10日(週二)13:00-15:00

地點:

Room FG01, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Prof. Tianhong Wang(王天紅,吉林大學中文學系教授)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

【SOAS China Institute: Chinese Forums】

戰爭是一塊巨大的試金石。1937-1945年的抗日戰爭,檢驗著中國學者和詩人的人生態度與學術理想,也使各種詩學在此時的中國表現為地域的差異性(國統區,解放區,淪陷區,「孤島」等),文化的多元性(傳統詩學,大眾化詩學,現代詩學等)和內涵的豐富性(德語系統,法語系統,英語系統等)。一部分中國學者詩人如梁宗岱、葉公超、孫毓棠、朱自清、徐遲、穆旦、吳興華、卞之琳、馮至、李廣田等,以論文形式展現出與源於歐美的現代主義詩學在精神上的契合。

講者簡介

王天紅,文學博士,任教于吉林大學文學院中文系外國文學教研室,講授比較文學與世界文學,側重研究比較文學與中國現代詩學。

※本演講以中文進行

※Places are limited. Admission is on a first-come, first-served basis.

系統號:

A-006837

【演講】林丁國:近代臺灣體育與休閒生活

【演講】陳正國:乾隆四十一年

【演講】侯惠澤:臺灣歷史學習型文創桌遊設計

【演講】李育霖:流變動物――淺談臺灣當代自然書寫

【演講】劉還月:臺灣民間「風水」的植物想像

【工作坊】誰的古代中國?——古代中國研究青年學者研習會(一)

標題:

【工作坊】誰的古代中國?——古代中國研究青年學者研習會(一)

時間:

2016年2月2日(週二)10:50-16:30

地點:

中研院史語所研究大樓701室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所文化思想史研究室「新力初聲」工作坊、捷克科學院亞非研究所駐臺北中心

聯絡人:

遊逸飛,E-mail: d98123002@ntu.edu.tw

內容簡介:

本研習會欲以韋禮文、顧永光、武致知三位研究古代中國的歐洲青年學者在中央研究院歷史語言研究所訪問為契機,邀請若干研究領域相近或別具特色的臺灣青年學者與之交流,以期瞭解世界各地的古代中國研究的特色及長處,共同思考古代中國研究的國際化與在地化問題。受限於時間與規模,此次研習會只能進行初步交流,參加人數也比較有限。本研習會日後希望持續舉辦,繼續廣邀海內外青年學者,進行專題演講、史料研讀等形式不拘的交流活動,溝通文史哲乃至考古、藝術史等學科,建立一個研究古代中國的青年學者的交流平臺,為古代中國研究的發展略盡棉薄之力。

11:00-12:00

【古代中國的思想文化】

主持人:韋禮文(Oliver Weingarten,捷克科學院亞非研究所研究員)

古代中國暴力與勇氣的初步探索(韋禮文)

出土文獻與聖經傳統(黃冠雲,清華大學中國文學系副教授)

寫本文化:戰國時期言論的文本化(武致知(Rens Krijgsman)牛津大學東方研究所博士候選人、中央研究院歷史語言研究所博士候選人培育)

13:00-14:00

【古代中國的禮樂祭祀】

主持人:鄭雯馨(政治大學中國文學系助理教授)

古代中國祭祀類型與包山楚簡(鄭雯馨)

Sacrifice and commitment in Early Chinese texts(顧永光(Joern Peter Grundmann)愛丁堡大學中文系博士候選人、中央研究院歷史語言研究所博士候選人培育)

樂制與古史傳說(陳弘音,北京大學歷史系碩士生)

14:15-15:15

【古代中國的政經社會】

主持人:傅揚(劍橋大學東亞系博士候選人、中央研究院歷史語言研究所訪問學者)

律令與基層社會(劉欣寧,中央研究院歷史語言研究所助研究員)

包山楚簡與古代中國的政治制度(遊逸飛,中央研究院歷史語言研究所博士後研究)

古代思想中的經濟論述(傅揚)

與會者:、Elisa Sabattini (義大利波隆納大學語言學院教授)、劉洪濤(江蘇師範大學語言科學學院副教授)、黃麗娟(臺灣師範大學國文系副教授)、范麗梅(中央研究院文哲研究所助研究員)、鄭雯馨(政治大學中國文學系助理教授)、、)、傅揚(劍橋大學東亞系博士候選人、中央研究院歷史語言研究所訪問學者)、高震寰(臺灣大學歷史系博士生、中央研究院歷史語言研究所博士生獎助)、陳弘音(北京大學歷史系碩士生)

備註:本研習會提供午餐便當。欲參加者歡迎事先向聯絡人報名,以便預定。

系統號:

A-006876

【工作坊】The Russia Japan Workshop 2016: Asian studies at NSU and TU

標題:

【工作坊】The Russia Japan Workshop 2016: Asian studies at NSU and TU

時間:

2016年2月15日(週一)13:00-18:00

地點:

Conference Room 436, Kawauchi Research Forum. Kawauchi Campus, Tohoku University.(日本〒980-8576 宮城県仙臺市青葉區川內27-1)

主辦單位:

東北大學.東北アジア研究センター

聯絡人:

E-mail: shiotani@cneas.tohoku.ac.jp

內容簡介:

13:10-13:40

【Lecture 1】

Social Role of Ancient Wine Drinking Rituals in the Traditi onal Culture of East Asia(Prof. VOYTISHEK Elena, Department of Humanities, Novosibirs k State University)

13:40-14:10

【Lecture 2】

The Emperor ’s Mongolian Face: The Qing’ s Context in Mongolian History(Prof. OKA Hiroki, Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University)

14:10-14:40

【Lecture 3】

How to Settle the People in the Ancient Dwellings? (An Experimental Archaeology and the Modern History)(Prof. VOLKOV Pavel, Department of Humanities, Novosibirsk State University)

15:00-17:45

【Presentations】

Research Trends of Japanese Heraldry in Western Historiography(RECHKALOVA Anastacia, Department of Humanities, Novosibirsk State University)

The Biography of Date Masamune as Written in English in 1893(Alesia CAMPBELL, Graduate School of Arts and Letters, Tohoku University)

On the ‘Visuality’ of Kunyu Wanguo Quantu(坤輿萬國全圖,The Complete Geographical Map of Ten Thousand Countries): A Comparative Analysis of the Representations of the Countries of the Dwarfs and the Giants in Chinese and Japanese Cartography(ÓTANI Tòru, Graduate School of International Cultural Studies, Tohoku University)

The Role of Pakistan in Sino-Afghanistan relations(TRUSHKIN Anton, Department of Humanities, Novosibirsk State University)

Modern Misconceptions about Three Kingdoms: Fiction and Reality(BORISOV Dmitriy, Department of Humanities, Novosibirsk Stat e University)

Han-Mongol Social Relationships in the Ethnically Mixed Region during the Second Half of The Qing Dyn(BAO Huhmuchir, CNEAS.TU)

系統號:

A-006821

【工作坊】戰前日本的南進與臺灣、南洋工作坊

標題:

【工作坊】戰前日本的南進與臺灣、南洋工作坊

時間:

2016年2月18日(週四)

地點:

中研院人文社會科學館北棟8樓802室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

詳見內容

內容簡介:

10:00-11:50

主持人:陳來幸(兵庫県立大學教授)

堤林數衛及其時代(籠穀直人,日本京都大學人文科學研究所教授)

蘭印爪哇日本製品的流通及其影響:以兩次大戰期間為中心(泉川普,愛知県立大學客員研究員)

與談人:林滿紅(中央研究院近代史研究所研究員)

13:30-15:20

主持人:許雪姬(中央研究院臺灣史研究所研究員)

日本帝國的汕頭經營:以商業活動為中心(曾齡儀,中央研究院臺灣史研究所博士後)

爪哇臺灣籍民的活動:以郭春秧為中心(工藤裕子,東京大學博士)

與談人:島田竜登(東京大學准教授)

15:35-17:25

主持人:城山智子(東京大學教授)

日治時期臺灣銀行的海外調查活動:以中研院臺史所藏「臺灣銀行所藏日治時期文書」為中心(1897-1945)(陳家豪,中央研究院臺灣史研究所博士後)

華南銀行的創設與迷走1912~1945(久末亮一,日本貿易振興機構亞細亞経済研究所研究員)

與談人:川村朋貴(京都大學特任研究員)

17:25-18:00

【綜合討論】

主持人:謝國興(中央研究院臺灣史研究所研究員兼所長)

討論人:籠穀直人(日本京都大學人文科學研究所教授)、鍾淑敏(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

主辦單位:中央研究院臺灣研究所、京都大學人文科學研究所、人間文化研究機構「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクト研究カテゴリーB植民地期臺灣・「南洋」における日本人社會に関する資料の調査・研究(代表:籠穀直人)

1.本工作坊即日起開放報名,2月14日截止報名,2月15日公告與會名單。

2.礙於有限的座位及經費,大會有權保留與會人士參加的資格。

系統號:

A-006799

【系列演講】國立臺灣文學館2016年上半年「府城講壇」

【系列演講】2016臺北國際書展國立大學出版社聯展「大師系列講座」

標題:

【系列演講】2016臺北國際書展國立大學出版社聯展「大師系列講座」

時間:

2016年2月,共6場

地點:

臺北世貿一館(臺北市信義區信義路五段5號)

主辦單位:

國立大學出版社聯展

內容簡介:

【第一講】

2月17日(週三)13:00-13:45

跟著大腦去旅行──探討大腦裡的不可思議(麥可‧C‧柯博利,Michael C. Corballis(紐西蘭奧克蘭大學榮譽教授,《跟著大腦去旅行》作者)

主持人:高涌泉(臺大科學教育發展中心主任)

地點:臺北世貿一館藍沙龍

主辦:臺大出版中心、臺大科學教育發展中心

【第二講】

2月17日(週三)15:00-15:45

科普種子學──從會走路的椰子到被絕育的基改豆(郭華仁,臺大農藝系名譽教授)

地點:臺北世貿一館展位A501

主辦:臺大出版中心

【第三講】

2月18日(週四)14:00-14:45

三重奏──華文女性小說跨世代對話(蘇偉貞,成大中文系教授)、(劉俊,南京大學文學院教授)、(李昂,作家)

地點:臺北世貿一館展位A501

主辦:成大出版社

【第四講】

2月20日(週六)14:15-15:15

一齊遊大觀園──《紅樓夢導讀》講座(白先勇,小說家)

主持人:柯慶明(臺大新百家學堂執行長)

地點:臺北世貿一館主題廣場

主辦:臺大出版中心

【第五講】

2月21日(週日)11:00-11:45

漫談新清史──《清帝國性質的再商榷》座談會(汪榮祖,國立中央大學歷史講座教授)、(徐泓,東吳大學歷史學系教授)

地點:臺北世貿一館展位A501

主辦:中央大學出版中心

【第六講】

2月21日(週日)14:00-14:45

劣幣驅逐良幣的祖師爺──格雷欣爵士如何協助都鐸王室籌措外債(賴建誠,清大經濟系榮退教授)

地點:臺北世貿一館展位A501

主辦:清華大學出版社

系統號:

A-006853

【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

標題:

【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

時間:

2015年12月25日至2017年4月18日

地點:

國立故宮博物院203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

乾隆皇帝的御製詩中,常以「少貴似晨星」、「晨星真可貴」等,形容文物的珍貴稀有。尤其有「趙宋官窯晨星看」一句,可知乾隆皇帝珍視如寶貝的文物正是宋朝官窯瓷器。

所謂宋朝官窯,藉由文獻的記載,可知是指北宋官窯,南宋修內司和郊壇下官窯。近人對於南宋官窯的探索與研究,可以溯至1930年代中、日學者的採集與調查。雖然當時還未能分辨南宋官窯的真正內涵,但是從中醞釀而出的青瓷鑑賞趣味,以及想要解開謎團的意圖,一直持續至今。尤其是浙江省杭州市老虎洞窯址發現之後,多數學者因此接受郊壇下和老虎洞正是文獻記載中的兩個南宋官窯。至於北宋官窯,除了根據文獻的記載之外,亦有學者參考了乾隆皇帝的御製詩和河南省寶豐縣清涼寺窯址的出土狀況,思考汝窯作為北宋官窯的可能性。

國立故宮博物院收藏的清宮傳世青瓷,數量甚夥,不僅件件可以追溯出原來存放的處所;而且透過鐫刻其上的御製詩,亦呈現乾隆皇帝爬梳文獻的心得,以及十八世紀的官窯概念與分類。以古鑑今,當下的我們究竟應該如何看待這批傳世珍藏呢?此一展覽一方面回溯清宮收藏的脈絡,另一方面也整合當今陶瓷史研究的觀點,重新檢視個別作品的產地、燒製時間與問題所在。展覽分成「汝窯與北宋官窯」、「南宋官窯」、「青瓷碎器」和「鑑賞與發現」四個單元,期望通過傳世實物、文獻記載與考古材料的連結,展現十二至十四世紀青瓷的燒製背景、鑑賞風情與作品特徵。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-006745

【展覽】「學動.運生:臺灣戰後學運回顧」特展

標題:

【展覽】「學動.運生:臺灣戰後學運回顧」特展

時間:

2015年12月16日至2016年3月20日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所、中央研究院數位文化中心、國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

沒有任何機構,嘗試展出臺灣學運史,我們決定籌備這個展覽,不只因為時間趨向成熟,更基於責任感;雖自知視野有限,也不願讓時機流逝。我們願意承擔此微渺、而艱鉅的歷史責任,跟隨歷史人物的激情,與聆賞此展覽人們的躊躇目光,共享我們島國的政治時間。

藉此展覽,我們雕塑了時間,展示了歷史,因而不得不解釋了歷史。我們盡有限的學術能力與美感素養,籌劃這個展覽。從1945,走到2015,七十年的學生抗爭,我們期待你來參與、糾錯、補白,讓我們共同策劃下一輪反抗盛世的臺灣學運展。

【戰後初期的抗爭】

1947年「二二八事件」,青年學子組織學生隊,武裝抗爭,扮演要角。1949年,國民黨政權入臺,「四六事件」、「省工委案」爆發,地下黨陸續曝光,師生多人遭逮捕槍殺,染紅的腳踏車與潔白的牆面、警棍,訴說著犧牲的鮮血與白色恐怖的降臨,自此學運進入相對沉寂的十年。

【保釣、鎮壓與社會事件】

1970年代「保釣運動」突起,關心國政、言論自由與校園民主的風氣盛行,隨後「臺大哲學系」整肅行動展開,學生動能也隨之一窒。70年代末,從「中壢事件」到「美麗島」,歷經中央民代增額補選、「臺美斷交」,此起彼落的「抗爭與鎮壓」,承轉了臺灣學運的歷史斷裂與連續。

【狂飆的八零年代】

1980年代,受社會氛圍影響,學生重新思索校園改革的可能,「校園反叛湧現」,學生從地下到地上,掀起數波學運浪潮,以「傳單與刊物」,作為傳遞理念、突破校園威權體制的重要手段之一。「反杜邦」、「520農運」等社會運動,學生試圖走出校園,投入社會實踐。隨後,鄭南榕為言論自由自焚,學生在政治民主化的關鍵時刻,串聯起1990年3月的「野百合學運」。

【九零年代百花齊放】

1990年代,校園的自由化,促使學生參與更為廣泛與深入的社運與政運,這是萬花筒的年代,也是自由開放的年代。學運與社運、政運交纏共構,難以理清邊界,轉而以分散的方式,從十個議題,試圖呈現出90年代的繽紛與綻放。

【新世紀的學運發展】

2000年政黨輪替,為臺灣社會與政治帶來衝擊,激發新的公共議題。2004年的「樂生反迫遷」,為此時期最重要的事件之一。2008年,國民黨重新執政,過度的傾中政策引發疑慮,陸續爆發「野草莓學運」、「反媒體壟斷」與「佔領國會行動」等事件,其影響迄今仍在發酵。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-006746

【展覽】董作賓書法捐贈展

標題:

【展覽】董作賓書法捐贈展

時間:

2015年10月29日至2016年2月27日

地點:

中央研究院史語所文物陳列館2樓205室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

聯絡人:

Tel: 02-2652-3180

內容簡介:

董作賓先生(1895-1963)是一代甲骨學大師,主持安陽殷墟甲骨文的出土、研究,成就斐然。其甲骨書法亦獨樹一幟,為世所重。董先生在中央研究院歷史語言研究所工作,並曾任第二任所長,為甲骨及考古事業努力不懈。唯史語所竟無董先生書作收藏,誠為憾事。

臺靜農教授(1902-1990)為當代著名學者及傑出書法家,與董作賓先生為畢生知己。董作賓先生書贈臺靜農教授書法,不僅展現董先生之書藝,同時也見證兩位重要文化人的情誼。其價值與意義不言可喻。

董、臺二先生都已故世多年,原藏家不希望這些饒有價值的作品,隨時間之推移,成為市場追逐的目標而分散,願意出讓由公家永久典藏。

米堤大飯店企業集團總經理李麗裕先生、夫人何秀貞女士,獲悉本案背景,為宏揚中華文化,並使珍貴文物能由史語所永久典藏,特捐款予本所作為購藏之經費。

本捐贈特展展出購藏之全部作品,使國人得以欣賞,且以昭公信。同時感謝李先生及夫人為文化的付出。

展期:2015年10月29日至2016年2月27日

每週三、六,9:30-16:30(國定假日及選舉日不開放)

系統號:

A-006747

【展覽】再見天人菊──澎湖文學特展

標題:

【展覽】再見天人菊──澎湖文學特展

時間:

2015年7月22日至2016年2月17日

地點:

國立臺灣文學館一樓展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

漢人對澎湖的接觸遠早於臺灣本島,漢文化輸入也是先經過澎湖,再前往臺灣。作為中國到臺灣的必經之地,澎湖在歷史、交通、文化傳播上,都有舉足輕重的地位。

本展以「再現天人菊」為主題,除扣合「菊島」這一別名外,作為澎湖的縣花,「天人菊」展現出堅毅不拔、強韌的生命力,恰與澎湖人民、生活甚至文學相互輝映。澎湖文學發展正如天人菊一般,在惡劣的環境下仍不屈不撓與生生不息,因此藉由展覽的「再現」,從「地理環境」、「歷史」與「八景」角度切入,嘗試了解與臺灣同為海島地形的澎湖,究竟具有哪些特色?這些特色造就怎樣的文化與文學?並以「文學」作為主軸,分別呈現「常民生活的書寫」中,澎湖人靠山與面海的不同生活與文學。在「海島教育的札根與傳播」下,文石書院與西瀛吟社承載怎樣的古典教化作用與成果,從而在島外開枝散業,除此之外,現代文學也藉由文學獎得獎而開始大放異彩。「海島的歌聲」主要呈現澎湖在地褒歌、傳說與俗諺的民間文學特色。而「再見天人菊」則是透過澎湖在地作家的多元書寫、外地作家的澎湖書寫,引領觀者從更為宏觀的視角閱讀澎湖文學的豐厚多元。

系統號:

A-006748

【展覽】二戰下的臺灣人

標題:

【展覽】二戰下的臺灣人

時間:

2015年7月21日至2016年2月28日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

臺灣在第二次世界大戰時期,是日本帝國的殖民地,當時的戰爭為總體戰形態,各國都積極地為了戰爭需要,動員國民及資源。時局下的臺灣被賦予了南進基地的角色,為了使臺灣人能支援戰爭,日本殖民者透過精神、人力、物資等動員方式,使臺灣人捲入了這場戰爭。本展覽除展示戰時動員外,更關心當時臺灣人的戰時生活,二戰當時臺灣人因為到各地戰場,形成大規模跨區的人口移動,這些事情又對臺灣人造成什麼影響?在戰爭結束時,臺灣人的想法又是如何?在戰爭結束後的70年,且讓我們回到二戰的時空,理解烽火下的臺灣人。

【第二次世界大戰,總動員體制與世界戰爭】

日本在九一八事變後,逐步向中國擴張勢力,1937年在中國發生了七七事變後,中、日兩國全面開戰;另一方面在歐洲,先是1924年義大利由法西斯黨人莫索里尼執政,1933年後德國由希特勒的納粹黨掌權,積極向外擴張,先後併吞奧地利及捷克,最終入侵波蘭,導致二次大戰的歐洲戰場開戰。1940年德、義、日三國成立軸心國,英國、美國、中國則先後加入同盟國抵抗軸心國,交戰各國都積極透過總動員的方式,進行總體戰(Total War),以求戰爭的順利進行與獲取勝利。相較第一次世界大戰戰場以歐洲為主,第二次世界大戰的戰場幾乎席捲當時的主要國家及其殖民地。

【日本帝國下的臺灣,大東亞共榮圈與南進基地】

1937年七七事變後,日本國內開始推行國民精神總動員運動,試圖形成輿論使國民支持總體戰,接著在1938年後,推出了日本帝國、東亞及東南亞「共存共榮的新秩序」的想法;1940年近衛內閣則進一步正式提出「大東亞共榮圈」的概念,依據日人的想法,大東亞共榮圈中,日本、「滿洲國」及汪精衛政權下的中國為經濟共同體,東南亞則為資源供給區,南太平洋為國防圈。1939年時日本殖民時期的臺灣總督小林躋造依循日本本國的政策,總結了治臺的三原則為「皇民化運動」、「工業化」以及「臺灣作為向中國南方與南洋經濟擴張的據點」,使臺灣成為當時日本向東南亞擴張的南進基地。

【成為日本人,皇民化運動下的臺灣人】

日本殖民下的臺灣有相當長的時間,殖民政策被定位在獲取臺灣資源。因此在戰爭時期,為達成戰爭策略順利實施與民族主義的需求,在精神上動員臺灣人,使其成為「皇民」則成為重要的戰略目標。皇民化運動在此脈絡下出現,除了普及日語外,也鼓勵臺灣人在文化(取消漢文欄等)、宗教(神道教信仰及寺廟整理運動)、改日式姓名等各層面日本化。臺灣總督府透過各種社教團體,1941年後更設立皇民奉公會,試圖推展、激起臺灣人成為日本人的熱情。但在戰後臺灣人的回憶中,許多人只是消極應對皇民化的措施,也有人是由於預期「改姓名」在就學或配給上將取得較多優惠而配合。

【一切為戰爭,物資動員與臺灣人生活】

二戰下除了精神動員之外,臺灣總督府也積極動員臺灣的物資與金錢,透過各種組織進行獎勵與宣傳,相關的物資動員主要有糧食增產、金屬回收、獎勵國民儲蓄、購買債券等方式。臺灣人被迫提供生產所餘及身邊所有物資以支援戰爭,這些行為也可得到官方公開表揚。另一方面,隨著戰爭的發展,許多物資受到管制,糧食也開始採行配給制度。日人鼓勵「生活經濟學」,例如鼓勵在家中種菜或養雞鴨,或以有限的物資取得適當的營養。臺灣人為了求生則開始發展黑市(日文稱闇YAMI),透過農村的人脈關係,臺灣人多少能取得較多的生活物資。在戰爭動員體制下,臺灣人發展出一套戰時求生的技能。

【櫻花墜落,人力動員與海外參戰經驗】

中日戰爭爆發後,殖民者開始徵調臺灣人擔任軍夫、軍屬,1942年後開始推行志願兵制度,並且利用大幅報導「血書志願」,塑造臺灣年輕人志願從軍的志願兵熱潮。雖然其中有人是被動員及被迫從軍,但有許多戰爭世代的臺灣年輕人,或是參加青年團等組織,或是受到軍國主義的宣傳影響而從軍。當時的戰爭被美化成一種「戰爭美學」,戰死被宣傳為如櫻花般墜落,以浪漫化戰爭來感動年輕人。有人為了與日本人平起平坐,或是在「愛國心」的驅使下志願從軍,也有許多女性作為從軍看護婦(即護士)的身份前往戰場。出征前,上戰場的人們都會與家人共同合照作為紀念,這有可能是生平最後一張合照,這樣的照片幾乎是當時出征家庭的共同儀式。

【走空襲與疏開,臺灣本島的戰爭體驗】

戰爭末期自1943年起,臺灣開始受到美軍等同盟國的空襲,1944年以後空襲次數更為頻繁。空襲一開始是以軍事設施為主,最後則連一般民宅也成為空襲的對象。為了降低人口較稠密的都市區域居民的傷害,官方開始進行將都市人往鄉村疏散(日文稱疏開)。當時經歷過的臺灣人,都對空襲留下了深刻的印象,空襲警報、挖防空洞避難與頭戴防空頭巾等,都成為當時臺灣人的集體記憶。空襲造成臺灣損失慘重,許多人的親友或住家也都在戰火中傷亡或毀損。

【戰爭結束之後】

二戰以日本無條件投降告終,臺灣由中華民國政府接收,此時的臺灣人面臨著戰後的重建及復員等種種問題。不久後因國共內戰失利,中華民國政府撤退來臺,世界局勢形成以民主與共產兩大陣營對峙的冷戰體系,臺灣人自此又加入了另一場新型態的戰爭。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-006749

【展覽】舊邦維新:19世紀臺灣社會特展

標題:

【展覽】舊邦維新:19世紀臺灣社會特展

時間:

2015年6月30日至2016年2月21日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓第1特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

透過19世紀的文物、圖像,本特展讓觀眾回顧在這個劇烈變動的世紀裡,臺灣島上原住民、漢人移民、西方探險者、商人及傳教士交錯往來的景象。往來中有過政治、經濟及文化的激烈爭奪,甚至是流血衝突,但也為這個四面環海的島嶼,送來了新時代的風潮。

【快速發展的環球世界】

歷經科學革命、啟蒙運動及工業革命,西歐各國運用先進的航海技術,串連出環繞全球的航路,先是以貿易,後以殖民為目的,帶動了全球資源、資金與人員的流動。然而,當知識與技術的差距成為持有者掠奪土地、剝削當地住民的武器時,知識與工具的進展是否還是文明的表徵,讓人存疑。

【清帝國統治下的臺灣】

清帝國對於臺灣島的統治,是希望維持《皇輿全覽圖》中帝國疆域的統一,因此著重治亂平叛,而非養民生息,對於島民複雜多變的背景存而不理,甚或聯此驅彼,以利統治。因此臺灣的歷史景觀在文獻資料裡始終呈現邊地特質,漢奪番地、閩客紛爭、漳泉械鬥,然而彼此間無論是敵是友,對統治政權而言,不過是順民與亂民之別,對於前者徵利斂財,後者則斬草除根。

這樣的臺灣島,只是帝國邊陲一隅,卻是島民唯一的立足之地、安身之處。

【臺灣的機會與挑戰】

19世紀的浪潮打上了臺灣的海岸,航行全球尋找致富商機的各國再度「發現」了東亞的福爾摩沙島,面臨這波巨浪的清帝國不再能維持封閉與獨佔的統治權。

1860年清國根據天津、北京條約開放淡水、雞籠〈基隆〉、安平、打狗〈高雄〉作為通商口岸,意味著臺灣的產業經濟面臨更大規模的轉型,農業不再以供應溫飽之需為主,而成為貨幣經濟體系的一環;茶、樟腦、糖成為臺灣島最能換「銀」,因此也最具價值的貨品。

通商,改變了地形景觀與生態,也改變了人的生活。是好是壞,隨地不同,因人而異。

【西方宗教在臺灣】

19世紀的西方文化對全球的影響不只是物質上的,也是精神上的。渡海而來的除了商船與艦隊,還有抱持著捨己精神的宣教師們。

西方宗教經過一千八百多年的演變,早已根植在西方文化中,但是對生活在臺灣這個東方島嶼上的島民而言,宣教師們所傳的不只是一種新的宗教,而是一種截然不同的世界觀、人生觀,甚至是生死觀。異文化的碰撞衝突,產生在西方文化佔有優勢力量的時代之中,更顯複雜難解。

【迎向現代社會】

相較於自然界中的其他物種,人類依賴工具在嚴苛的自然環境中存活。然而19世紀的人類將工具一舉化為了工業,賴以生存的工具被用來探索自然、控制資源,甚至被當作宰制土地與他人的武器。

這樣的轉變形塑了現代社會的基本架構。臺灣島被沖上了這樣的時代浪頭,不由自主地開始了進入現代社會的航程,島民們或有暈船,或有滅頂,但更多則是挺身在潮浪之上,隨著時代前進。

回望這段歷史,不是懷舊,而是思索:島嶼是我們的故土舊邦,我們無法影響或改變已經發生的歷史,但未來的我們是否有新的命運?

本為舊邦,其命維新。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-006750

【展覽】皇帝的鏡子——清宮鏡鑑文化與典藏

標題:

【展覽】皇帝的鏡子——清宮鏡鑑文化與典藏

時間:

2015年3月31日至2016年2月26日

地點:

國立故宮博物院301陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

自上古時代起,鏡子便是貴重的照容用具。除可端正衣冠,明亮光潔的鏡面與日月同輝,鏡子遂成為能驅除不祥的法器。光照反射的特性被進一步引伸,明鏡便有了鑑古知今的歷史意味。

古人以銅為鏡,鏡面平整瑩亮,鏡背則成為紋飾設計的勝場。隨著時代工藝及審美的演變,銅鏡成為體現各時代藝術精神的重要載體,因此備受珍視。北宋時期(960-1127),朝野均極重視古文物,因而帶動了編修古器物圖譜的風潮。宋徽宗(1101-1126在位)整理宮廷所藏古銅器,將一一二面漢唐銅鏡收入《宣和博古圖》(1123),開銅鏡入古器圖譜先河。

清代宮廷的古鏡收藏甚豐。乾隆皇帝(1736-1795在位)依循《宣和博古圖》的體例及概念,將宮中所藏漢代至明代銅鏡收入《西清古鑑》(1751)、《寧壽鑑古》(約1776-1781)、《西清續鑑‧ 甲編》(1793)及《西清續鑑‧ 乙編》(1793)等,合稱為「西清四鑑」的古銅器圖譜中。此外,更進一步將各書所錄之古鏡,珍藏於與圖譜同名之書冊式函匣,作為殿堂陳設,創造出獨樹一幟的古鏡收儲設計。除作為收藏品,清宮貴族也喜愛以古鏡照容,為古鏡配置鏡架,增添生活雅趣。

隨著東西方密切交流,明末清初已有歐洲水銀玻璃鏡輸入,為照容帶來全新體驗。康熙皇帝(1662-1722在位)設立了玻璃廠,並開始生產玻璃照容鏡。多樣化的新穎技巧,如畫琺瑯、玉雕、牙雕、銅作與木作等工藝,廣泛運用於玻璃鏡框的製作上。隨著玻璃鏡在清代中晚期的普及,銅鏡的主流地位逐漸被取代。

本展覽圍繞清宮貴族對鏡子的鑑賞、裝治與使用等主題,分為三個單元。第一單元「鑑古遊藝:皇帝的銅鏡收藏」,精選清宮所藏漢代至明代古鏡,展示銅鏡近兩千年連綿不絕的發展,以及古代帝王對古鏡的認知及品評。第二單元「裝匣陳設:銅鏡的匣作裝裱」,展出院藏乾隆御製〈西清續鑑〉、〈西清續鑑.乙編〉及〈寧壽續鑑〉等鏡匣及配件。一方面欣賞書冊式函匣的裝潢結構之美,一方面呈現鏡匣製作的背景脈絡。第三單元「攬鏡之趣:鏡照與生活」,展現宮廷日常中的古鏡意象,以及玻璃鏡在清代色彩紛呈的發展。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-006751

【展覽】殖民教育的光與影——館藏舊籍公學校「國語」教科書展

標題:

【展覽】殖民教育的光與影——館藏舊籍公學校「國語」教科書展

時間:

2016年2月2日至7月26日

地點:

國立臺灣圖書館6樓臺灣學研究中心(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館

聯絡人:

Tel: (02)2926-6888

內容簡介:

1895年至1945年之間,臺灣總督府共發行五期公學校「國語」(日語)教科書,這些教科書中,內容包含童話與寓言故事、人物、地理、博物等實學知識、道德與公民教育,甚至還有臺語等,每個時期的插畫風格也有所不同,值得我們細細閱讀。

本次展覽我們特別向國立臺北教育大學圖書館借到教科書原件來館展覽,展品絕對珍貴,內容保證精彩,讓我們為您翻開各期「國語」教科書,透過實際閱讀各主題的課文,一同認識1895~1945年之間殖民地教育的實況吧。

系統號:

A-007030

【展覽】妙合神離——董其昌書畫特展

標題:

【展覽】妙合神離——董其昌書畫特展

時間:

2016年1月9日至3月29日

地點:

國立故宮博物院202、204、206、208、210、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

董其昌(1555-1636),字玄宰,號思白,又號香光居士,華亭(今上海)人。萬曆十七年(1589)進士,授翰林院庶吉士,官至禮部尚書,卒諡文敏。

董其昌不但是明代後期的藝壇領袖,也是啟迪後世無數書畫家的一代宗師,他的書畫作品與理論都深具啟發與創造性,以「妙在能合,神在能離」為追求境界。在廣泛追索古代名家畫作的過程中,提出唐代以來繪畫「南北分宗」的發展史觀,並超越傳統的臨仿格局,前所未有地提升對筆墨抽象美感與圖像動勢的關注,除成就個人獨特畫風外,也體現對畫道的終極追求,「集大成」的主張及風格則引領其後文人畫風的轉變。書法方面提倡汲古創新的臨摹觀,偏好典雅秀逸的傳統書風。身為晚明書壇的盟主,董其昌也深受清初帝王的喜愛,為有清一代館閣書家的源頭。他同時也精於書畫鑒賞,收藏經眼過眾多古代書畫精品,衍生出獨樹一幟的書論與畫論,與自己的創作理念與實踐不斷印證,所提出的許多觀點至今仍對書畫創作與藝術史研究影響深遠。

本次特展由院藏超過三百件的董其昌相關作品中,挑選代表性的書畫作品與重要鑑藏品展出。為清楚呈現董其昌藝術發展的脈絡,以數量豐富的紀年展件為主軸,盡可能依時間順序安排書畫作品,俾使觀者能對其生平與藝術成就有更深入的瞭解。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-006874

【展覽】王羲之から空海へ——日中の名筆,漢字とかなの競演

標題:

【展覽】王羲之から空海へ——日中の名筆,漢字とかなの競演

時間:

2016年4月12日至5月22日

地點:

大阪市立美術館(大阪府大阪市天王寺區茶臼山町)

主辦單位:

大阪市立美術館、読売新聞社、公益社団法人日本書芸院

聯絡人:

Tel: 06-6771-4874

內容簡介:

平成28年に、大阪市立美術館は開館八十周年、西日本の主要書家・書道団體が所屬する公益社団法人日本書芸院は創立七十周年を迎えます。これを記念して、日中の名筆を一堂に集めた展覧會を開催します。

とりわけ関西地區では、王羲之(おうぎし)を中心とする法帖やその流れをくむ作品を學んで一家をなす書家が多く、また日本の書法史も王羲之書法をもとにして獨自の発展を遂げて來ました。そこで本展では、王羲之書法の伝承を中國・日本それぞれの名品によって俯瞰し、書の伝統を回顧します。

中國書蹟では王羲之から歐陽詢(おうようじゅん)ら初唐の三大家、蘇軾(そしょく)ら宋の四大家を経て明末清初の王鐸(おうたく)らに至る大家の作品約90件、日本書蹟では空海ら三筆、小野道風ら三跡から「高野切(こうやぎれ)」をはじめとする平安古筆の名作を経て江戸時代に至る約120件、篆刻では戦國秦漢の古璽(こじ)や清末民初の優品約20件、多くの國寶や重要文化財を含む約230件が揃います。

さらにこのたびは、臺灣からも名品を迎えることができました。中國の書では世界最高の質量を誇る國立故宮博物院から、宋から明の巨匠たちの名立たる傑作が初來日します。明清の書のコレクションを中心とする何創時(かそうじ)書法芸術基金會からは明末清初の逸品が出陳されます。

この機會に日中書法の伝統とその精華をぜひご堪能ください。

開放時間:午前9時30分〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日:月曜日(休日の場合は翌平日)

系統號:

A-006986

【展覽】特別展「始皇帝と大兵馬俑」

標題:

【展覽】特別展「始皇帝と大兵馬俑」

時間:

2015年10月27日至2016年2月21日

地點:

東京国立博物館平成館(東京都臺東区上野公園13-9)

主辦單位:

東京国立博物館、陝西省文物局、陝西省文物交流中心、NHK、朝日新聞社

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600(ハローダイヤル)

內容簡介:

今から約2200年前に「最初の皇帝」を名乗り、中国大陸に統一王朝を打ち立てた秦の始皇帝。その陵墓のほど近くに埋められた「兵馬俑」は、20世紀の考古学における最大の発見のひとつと謳われ、出土以来、新しい知見と驚きをもたらし続けています。本展では、バリエーション豊かな兵馬俑と始皇帝にまつわる貴重な文物を一堂に紹介し、始皇帝が空前の規模で築き上げた「永遠の世界」の実像に迫ります。

開館日:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで)(ただし、12月18日までの金曜日、10月31日(土)、11月1日(日)・2日(月)は20:00まで開館)

休館日:月曜日(ただし、11月2日(月)、11月23日(月・祝)、1月11日(月・祝)は開館。11月4日(水)、11月24日(火)、1月12日(火)は休館)、年末年始(12月24日(木)~2016年1月1日(金・祝))

系統號:

A-006752

【展覽】宮崎滔天と早稲田に學んだ中國留學生展

標題:

【展覽】宮崎滔天と早稲田に學んだ中國留學生展

時間:

2016年1月19日至2月26日

地點:

成城大學8號館2階823教室(東京都世田谷區成城6-1-20)

主辦單位:

早稲田大學

聯絡人:

早稲田大學文化推進部文化企畫課,Tel: 03-5272-47

內容簡介:

中國の辛亥革命は1911年に始まりましたが、それ以前から日本には多くの中國人が亡命、留學しました。宮崎滔天(1870~1922年)が彼らと親しく交流し、多大の援助を與えて革命を支えたことは広く知られるところです。

早稲田大學(當時東京専門學校)の中國人留學生の第一期生は1899年にさかのぼり、1905年には「清國留學生部」が設立されました。留學生のなかには、宮崎家に出入りして交流を広める人も少なくありませんでした。滔天自身が本學に在籍したことがあり、また、彼の孫にあたる蕗苳氏の夫智雄氏(現當主黃石氏の父)が理工學部の教授を勤めるなど、宮崎家と本學とは淺からぬ縁があり、これまでも交流を深めてきました。

このたび清國留學生部創立110年を記念し、宮崎家と本學が所蔵する資料をもとに企畫展を開催いたします。孫文はじめ錚々たる名が登場する宮崎家所蔵資料、當時の留學生たちの生活ぶりをうかがうことができる本學所蔵資料など、貴重な資料が多數出品されます。どうぞご期待ください。

本展覽開館時間:10:00-18:00

閉館日:日曜日、祝日

系統號:

A-006855