標題

- 語言暨語言學第15卷第4期

- 漢學研究第32卷第2期

- 新史學第25卷第2期

- 中央研究院近代史研究所集刊第84期

- 臺灣史研究第21卷第2期

- 文與哲第24期

- 考古人類學刊第80期

- 故宮學術季刊第31卷第4期

- 臺大文史哲學報第80期

- 中國學術年刊第36期

- 興大人文學報第52期

- 中國文哲研究集刊第43期

- 史學集刊總第151期

- 東洋史研究第73卷第1號

- 白山中国学通卷20號

- 戰爭與社會:理論、歷史、主體經驗

- 閱讀陶淵明

- 莊子新讀法:內篇

- 香江舊聞:十九世紀香港人的生活點滴

- 被殖民者的精神印記──殖民時期臺灣新文學論

- 鑄以代刻──傳教士與中文印刷變局

- 中國社會:變革、衝突與抗爭

- 馬華文學類型研究

- 雙鄉之間:臺灣外省小說家的離散與敘事(1950-1987)

- 永遠的搜索:臺灣散文跨世紀觀省錄

- 秦始皇︰一場歷史的思辨之旅

- 鄰蘇觀海:院藏楊守敬圖書特展

- 與佛有約:佛教造像題記中的祈願與實踐

- 再見亞洲:全球化時代的解構與重建

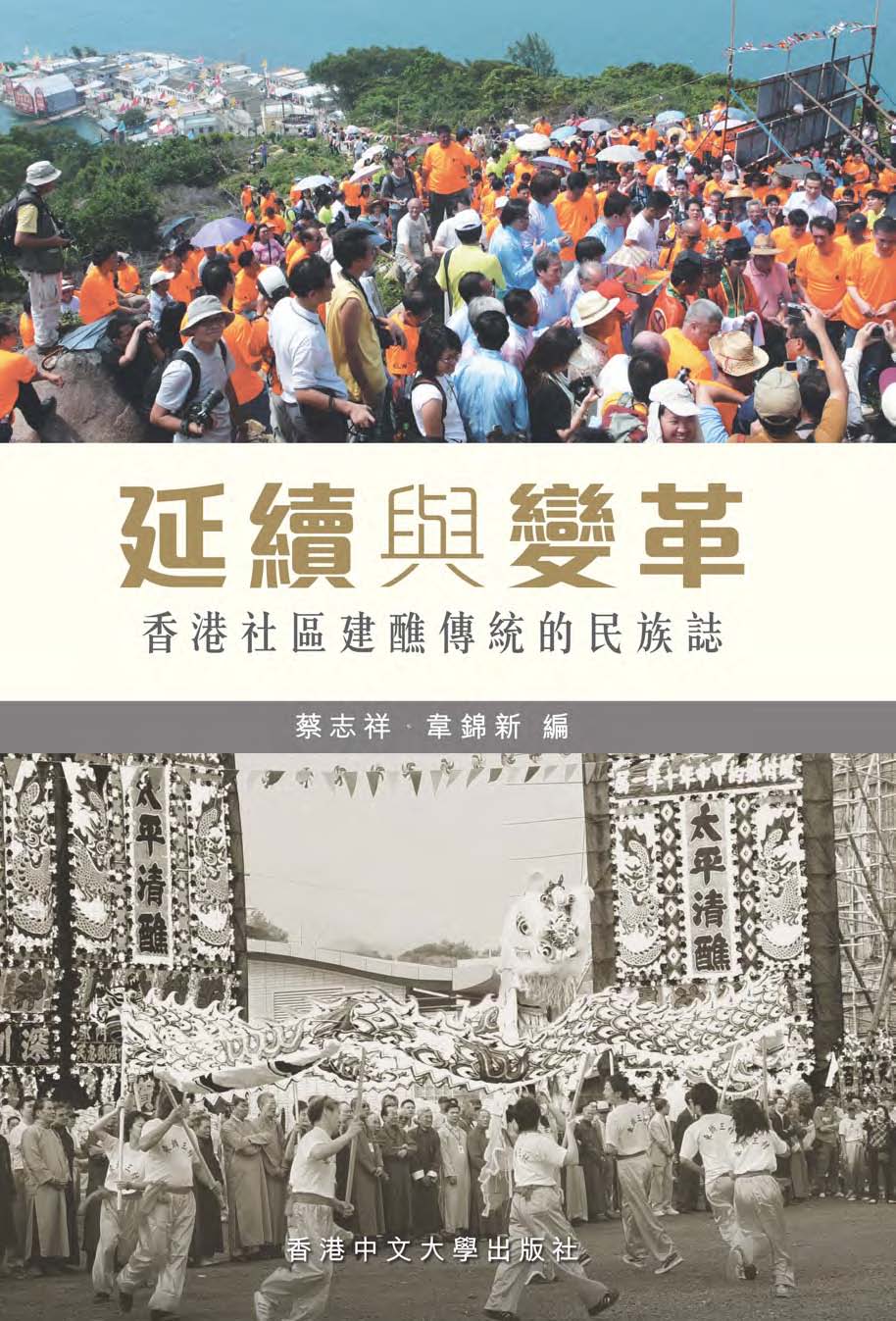

- 延續與變革:香港社區建醮傳統的民族誌

- 明四大家特展——文徵明

- 僧史與聖傳——《禪林僧寶傳》的歷史書寫

- 基於句法——詞義界面的現代漢語實詞詞義研究

- 晚清報刊與小說傳播研究

- 欧州周縁の言語マイノリティと東アジア:言語多様性の継承は可能か

- 中国民衆にとっての日中戦争:飢え、社会改革、ナショナリズム

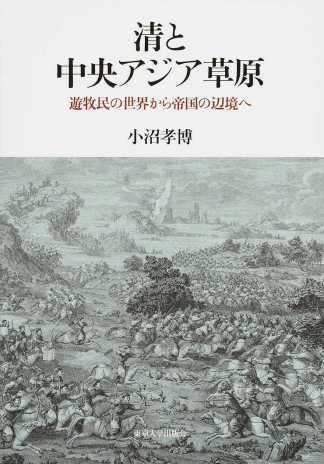

- 清と中央アジア草原:遊牧民の世界から帝国の辺境へ

- 大唐六典の唐令研究:「開元七年令」説の検討

- 「詩経」国風の詩歌と地域社会

- 春秋学用語集(三編)

- 荘綽『雞肋編』漫談:続篇

- 中国近世の規範と秩序

- 北東アジアの歴史と記憶

- ナショナル・シネマの彼方にて:中国系移民の映画とナショナル・アイデンティティ

- Calling in the Soul: Gender and the Cycle of Life in a Hmong Village

- Mapping Shangrila: Contested Landscapes in the Sino-Tibetan Borderlands

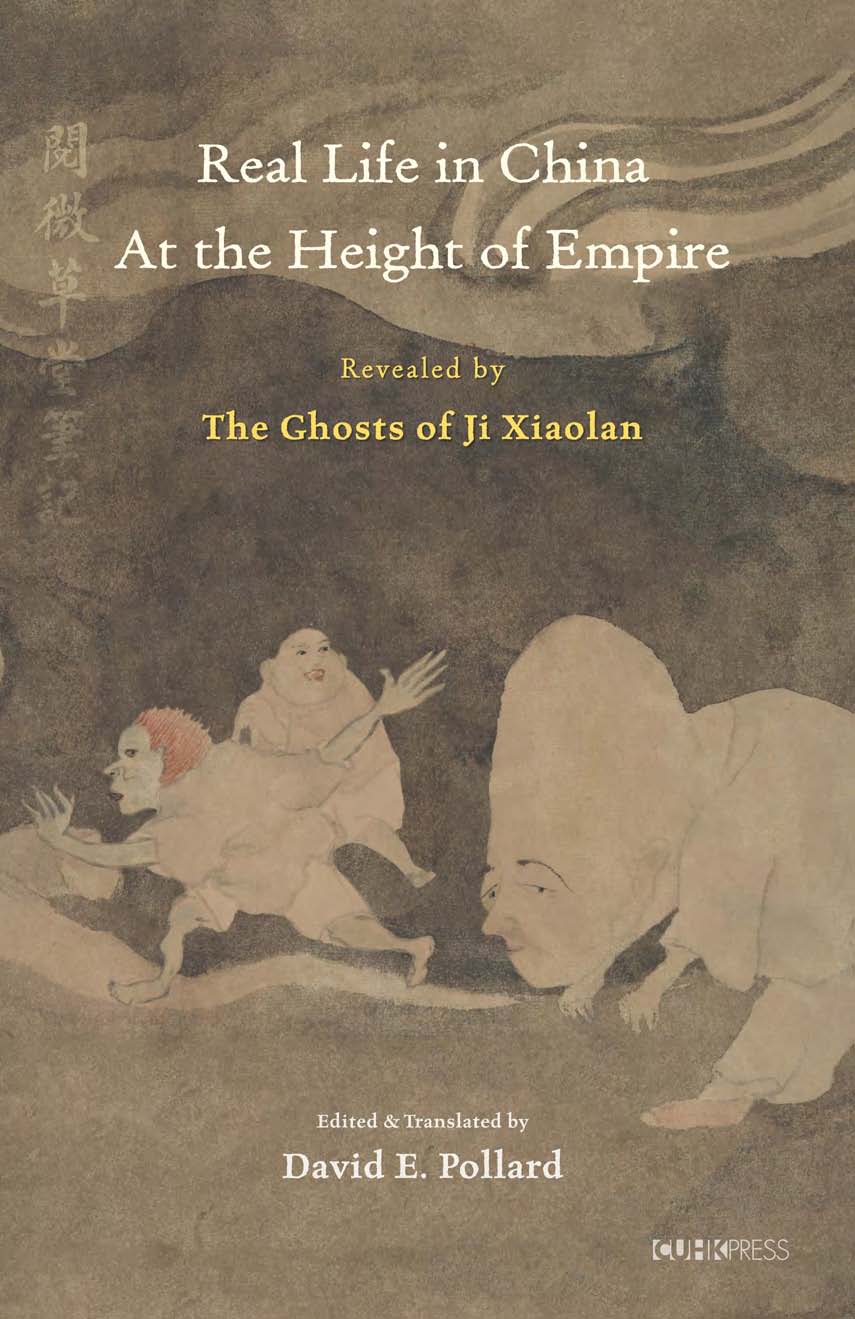

- Real Life in China at the Height of Empire: Revealed by the Ghosts of Ji Xiaolan

- Studies in Chinese and Sino-Tibetan Linguistics: Dialect, Phonology, Transcription and Text

語言暨語言學第15卷第4期

標題:

語言暨語言學第15卷第4期

時間:

2014年7月

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

內容簡介:

【Featured Article】

Semantic Shift and Variation in Formosan Languages(李壬癸)

【Article】

The Evolution ofPi23kã34("he says") inShanghainese(韓巍峰、石定栩)

The Development of Southern Min Demonstratives+ Type Classifier/Quantifier Construction inLate Ming and Early Qing Texts:From Demonstratives to Intensifiers(連金發)

Where is the Standard? An Analysis ofSize Adjectives as Degree Modifiers at theSemantic–Pragmatic Interface(解志國)

Typology of Word Order in Chinese Dialects:Revisiting the Classification of Min(姚玉敏)

The Prosodic History of Chinese Resultatives(莊會彬)

系統號:

P-003706

漢學研究第32卷第2期

標題:

漢學研究第32卷第2期

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

【近代臺灣與東亞專輯】

「近代臺灣與東亞」專輯導言(張隆志)

Charting Formosan Waters: British Surveys of Taiwan’s Ports and Seas, 1817-1867(繪製福爾摩沙海域——英國海軍對臺灣港口、海域之測量,1817-1867)(Douglas Fix(費德廉))

自由貿易、帝國與情報——十九世紀三十年代《廣州紀事報》中的臺灣知識(朱瑪瓏)

麥格麗琪(Millicent M. McClatchie)旅行遊記所見之1895年的臺灣(林欣宜)

二十世紀初日治臺灣和美屬菲律賓的農業知識交流——以臺灣新式牧牛業為例(葉爾建)

晚清臺灣開山撫番事業新探——兼論十九世紀臺灣史的延續與轉型(林文凱)

【專論】

漢初百年(前206-前104)朔閏表得失論(郜積意)

翻譯賢妻良母、建構女性文化空間與訴說女性生命故事——單士釐的「女性文學」(羅秀美)

王道之行,始於齊家——「滿洲國」大同時期家庭倫理思想論述(劉恆興)

【問題與討論】

《論語》〈先進〉篇「屢空」辨(勞悅強)

【書評】

評Christian Soffel & Hoyt Cleveland Tillman, Cultural Authority and Political Culture in China: Exploring Issues with the Zhongyong and the Daotong during the Song, Jin and Yuan Dynasties(鄭丞良)

評李奭學《譯述:明末耶穌會翻譯文學論》(陳慧宏)

評Anna Lora-Wainwright, Fighting for Breath: Living Morally and Dying of Cancer in a Chinese Village(為呼吸而戰:一個癌症村生與死的故事)(劉紹華)

系統號:

P-003796

新史學第25卷第2期

標題:

新史學第25卷第2期

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:《新史學》雜誌社

內容簡介:

【論著】

蕃部棄兒與河東公敵——僕固懷恩叛亂新探(王炳文)

晉商在揚州——從袁耀的幾件作品談起(馬雅貞)

十九世紀日本與中國政治思想之「共和」論述(藍弘岳)

【研究討論】

彼得‧蓋伊論美國的殖民清教史家(張四德)

【書評】

評Beverly Bossler, Courtesans, Concubines, and the Cult of Female Fidelity: Gender and Social Change in China, 1000-1400(林欣儀)

系統號:

P-003725

中央研究院近代史研究所集刊第84期

標題:

中央研究院近代史研究所集刊第84期

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

內容簡介:

【論文】

清代庫倫商卓特巴衙門與商號(賴惠敏)

「標準化」的帷幕之下:北京丫髻山的進香史(1696-1937)(徐天基)

經濟危機中的中國捲煙市場(1931-1936)(皇甫秋實)

「張順有事件」:一個典型的「樹典型」個案(劉亞娟)

【書評】

Sherman Cochran and Andrew Hsieh, The Lius of Shanghai(陳計堯)

黃自進,《蔣介石與日本:一部近代中日關係史的縮影》(王震邦)

Harold M. Tanner, The Battle for Manchuria and the Fate of China: Siping, 1946(汪朝光)

系統號:

P-003658

臺灣史研究第21卷第2期

標題:

臺灣史研究第21卷第2期

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

內容簡介:

【研究論著】

真實與想像的空間交錯:以臺南大天后宮的建築形制及功能為例(毛紹周)

生豬貿易的形成:19世紀末期臺灣北部商品經濟的發展(1881-1900)(曾品滄)

認識與想像臺灣的社會經濟史:1920-1930年代臺灣社會史論爭意義之重探(林文凱)

戰後臺灣的免疫學專科化:國際援助、學術外交與邊界物(許宏彬)

近二十年來應用歷史地理資訊系統的回顧與展望:以臺灣區域史研究為例(李宗信、顧雅文)

【書評】

評介吳蕙芳著,《基隆中元祭:史實、記憶與傳說》(鄭螢憶)

系統號:

P-003777

文與哲第24期

標題:

文與哲第24期

時間:

2014年6月

出版單位:

國立中山大學中國文學系

報導者:

中山大學中文系

內容簡介:

裕瑞《棗窗閒筆》新探(黃一農)

北宋古文家繼承「道統」而非「文統」說(王基倫)

夏承燾「論詞絕句」論易安詞詳析(王偉勇)

《藝苑巵言》「辨體」方法論(鄭柏彥)

論《紅樓夢》的「佳人觀」──對「才子佳人敘事」之超越及其意義(歐麗娟)

臺灣地區光復前基督徒的儒家經學傳播一斑──李春生著作中的詩經學訊息──(楊晉龍)\

中國現代哲學思惟中之認識論議題(戴景賢)

公寓中的零餘者/浪人/漫遊者:五四小說的北京書寫(郝譽翔)

以「瘋」的自白探究現代主義小說之跨文化比較研究(陳正芳)

系統號:

P-003755

考古人類學刊第80期

標題:

考古人類學刊第80期

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學人類學系

內容簡介:

【變遷視野下的當代臺灣原著民專號】

原住民族土地權的挑戰:從一個當代保留地交易的區域研究談起(官大偉)

從waya看資本主義的轉化過程︰一個賽德克部落的經濟變遷(王梅霞)

文化產業與部落發展:以卑南族普悠瑪(南王)與卡地布(知本)為例(陳文德)

從祭儀到劇場、文創與文化資產:國家轉變中的噶瑪蘭族與北部阿美之性別與巫信仰(劉璧榛)

現代性下愛的實踐與情感主體:以魯凱人為例(鄭瑋寧)

【一般論文】

族群展示的反思:後威權臺灣的觀察(李威宜)

The Pathology and Dental Morphology of NeolithicBurials from the Wu-Shan-Tou Site, SouthwesternTaiwan(Hsiu-man Lin, Kun-xiu Lee, Mei-chen Yeh, Chiang-cheng Chen,Hsiu-chen Lai, Mei-tsu Liao, Shu-fang Chen)

系統號:

P-003659

故宮學術季刊第31卷第4期

臺大文史哲學報第80期

中國學術年刊第36期

興大人文學報第52期

標題:

興大人文學報第52期

時間:

2014年3月

出版單位:

臺中:國立中興大學文學院

內容簡介:

【主題論文:中部臺灣社會與文化專題】

腦丁、隘勇與客家移民――埔里、魚池比較研究(1875-1945)(邱正略)

20世紀上半臺中地區閩客族群的分布――幾種日治時期種族祖籍調查的分析比較(許世融)

中秋烤肉――論戰後中秋節俗活動的變遷(王志宇)

【一般論文】

水創生觀下的太歲數術――數術規律之提出及「咸池為太歲」之辨析(陳峻誌)

宗密會通儒釋的孝親觀(劉峻佑)

近四十年臺灣學界研究清儒義理思想舉要論述(陳治維)

《楚昭王疎者下船》之版本異文研究(陳富容)

科舉、婚姻、人際網路――北宋士人家族之起家與婚姻取向(郭玲妦)

理性反思、詩性想向與倫理教育――論Peter Winch與Martha Nussbaum哲學思考的文學跨界(王俊斌)

系統號:

P-003657

中國文哲研究集刊第43期

史學集刊總第151期

標題:

史學集刊總第151期

時間:

2014年3月

出版單位:

長春:吉林大學史學集刊編輯部

內容簡介:

【美國城市史新論】

加州憲法第13條修正案與美國財產稅改革(王旭)

風險投資與美國高技術城市的成長(韓宇)

紐約州立公園建設中的泰勒莊園糾紛(李文碩)

【秦漢史研究】

從里耶秦簡看「書同文字」的歷史內涵(臧知非)

漢代「街彈」問題探討(黃令言)

東漢光武帝時期的將軍號(張金龍)

【專題研究】

《江南錄》:先天不足的「千古信書」(陳曉瑩)

略談《翰墨全書》利用的幾個問題(仝建平)

明末清初王學修正派社會政治思想述要(李憲堂)

抗戰時期中共精兵簡政中存在的普適性問題及其應對(把增強)

拜占廷帝國末代皇帝的最后傳說(陳志強)

詹姆士一世專制主義的現實困境——三論「英國民族國家形成過程中的宗教因素」(姜守明)

對1917年無限制潛艇戰研究中幾個問題的再認識(邱建群)

朝韓對交叉承認構想的立場及其演變(畢穎達)

【博士論壇】

金代公共資源問題的一個側面——以中都大興府仰山棲隱寺與三家村的「山林」之爭為例(杜洪濤)

清代總理各回城事務參贊大臣駐地遷移探析(王超)

系統號:

P-003737

東洋史研究第73卷第1號

白山中国学通卷20號

戰爭與社會:理論、歷史、主體經驗

標題:

戰爭與社會:理論、歷史、主體經驗

時間:

2014年7月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

汪宏倫 主編

內容簡介:

導論 把戰爭帶回來!──重省戰爭、政治與現代社會的關聯(汪宏倫)

第一章 戰爭與社會理論:一種現代性的視角(鄭祖邦)

一、前言

二、戰爭與現代性的思想入口:從馬基維利到克勞塞維茲

三、戰爭與民族國家:韋伯的理論創始

四、戰爭與社會治理:傅柯的理論翻轉

五、結語:邁向一種戰爭的社會理論

第二章 百年來戰爭與革命組態的改變(朱元鴻)

一、百年和平

二、歐洲公法的輓歌

三、兩種革命/戰爭的場景

四、共產主義世界革命

五、世界的內戰,冷戰

六、阿拉伯之春,公民抵抗的淵源與前景

七、世紀展望:相互依存的複雜性

八、結語

第三章 東亞的戰爭之框與國族問題:對日本、中國、臺灣的考察(汪宏倫)

一、導言:東亞的國族問題與戰爭遺緒

二、理論與概念:戰爭、「戰爭之框」與國族建構

三、東亞的「戰爭之框」:日本、中國、臺灣

四、結語:重審現代性——戰爭、國家與「合法暴力」

第四章 以戰為治的藝術:抗美援朝(黃金麟)

一、戰場與戰略

二、歷史的意義

三、競賽與公約

四、另類的交戰

五、戰爭與治理的辯證

六、結論

第五章 社會是戰爭的延續:日治時期以來臺灣「國家的敵人」之歷史考察(姚人多)

一、傅柯的問題

二、敵人與戲碼

三、什麼東西沒變?

四、土匪與治安戲碼間的認知落差

五、土匪與良民

六、什麼東西變了

七、結論

第六章 正義與寬恕之外:戰爭、內戰與國家暴行之後的倫理(朱元鴻)

一、戰後正義(Jus Post-Bellum)

二、戰犯審判:歷史的判讀

三、戰犯審判:確立真相的檔案或是歷史否認的包裹?

四、寬恕:另一個全球化的劇場?

五、記憶與遺忘的政治?

六、遺忘:與時俱逝的腐朽或是迎展生命的能力?

七、度盡劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇:是寬恕?還是遺忘?

第七章 可悲傷性,「戰爭之框」,與臺籍戰犯(藍適齊)

一、前言

二、民間活動

三、中華民國政府的參與和立場

四、民間 VS. 國家

五、結論:戰爭記憶與臺灣的身分認同

第八章 過不去的過去:慰安婦的戰爭創傷(彭仁郁)

一、研究背景及問題意識

二、創傷研究的倫理質疑:方法論問題

三、戰爭與性/別

四、戰爭創傷的臨床論述

五、創傷主體真實的可共享性

六、說不可說、傾聽瘖啞

七、歷史銘印、共享記憶:真相版本之戰

八、結語:戰爭創傷敘事的歷史銘印

第九章 親密關係倫理實作:以戰爭遺緒的男性流亡主體為研究案例(趙彥寧)

一、導論

二、重建美好烏托邦的未來:照顧蔣公與懷念母親

三、國家給予的私下授受:延續生命的倫理實作

四、永續創傷化的流亡主體?:瀕死倫理實作的意義

第十章 浪漫的虛擬史詩:2008年後臺灣電影中的戰爭記憶(莊佳穎)

一、前言:電影作為戰爭記憶書寫的所在

二、臺灣,戰爭記憶小故事的漂浮之島

三、來自戰地的明信片

四、帶著戰爭傷痕的臺日情意結

五、結論:在開放的歷史書寫空間裡自由飛舞

系統號:

P-003699

閱讀陶淵明

標題:

閱讀陶淵明

時間:

2014年7月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

田菱 著,張月 翻譯

內容簡介:

第一章 引言

第二章 隱逸

早期史傳中的陶淵明隱士形象

唐代對陶淵明隱逸的暗喻及其矛盾

宋代對陶淵明隱逸哲思及動機的探索

第三章 人格

早期詮釋學理論中的人格解讀

道德高尚還是超凡脫俗的隱士

從超脫的隱士到道德的楷模

陶淵明的自傳項目

第四章 文學接受 第一部分:從六朝到宋代

六朝時期對陶淵明的幾種早期觀點

唐代詩歌對陶淵明的運用

宋代對陶淵明的重新定義和經典化

第五章 文學接受 第二部分:明清時期

文學史中(外)的陶淵明

進一步細讀陶淵明

陶淵明研究中的考證研究

結論

※本書英文書名為"Reading Tao Yuanming: Shifting Paradigms of Historical Reception (427-1900)"

系統號:

P-003700

莊子新讀法:內篇

標題:

莊子新讀法:內篇

時間:

2014年7月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

李元璋 著

內容簡介:

序 萬世之後的庖丁先生們

逍遙遊第一

推開莊子花園的柴扉

一、小大之辯

二、至人、神人、聖人

三、結論:惠莊辯論:無用無己,逍遙無待

齊物論第二

諦聽天地真實的聲音

一、南郭子綦論三籟

二、人籟言辯:以知殺生

三、天籟:天籟以明大道通和,因是寓庸謂之兩行

四、大道一體

五、聖人葆光

六、結論:物化無待,齊物大夢

養生主第三

融入大化流行的紋理

一、養生主旨

二、養生三例

三、結論:養生在神

人間世第四

靜觀人間戲劇的變化

一、君臣之理三問(國與身)

二、不材無用以保命

三、結論:無用之用,是謂大用

德充符第五

追尋流落塵世的真我

一、德性不與物遷、安於天命

二、德以修和忘形

三、結論:惠莊論無情

大宗師第六

師法天人合一的大道

一、真人:生知天人

二、聖人體道

三、真人:生知大化

四、結論:坐忘知命

應帝王第七

體悟內聖外王的逍遙

一、聖人無名:明王之治天下

二、神人無功:帝王之德,因應無心

三、結論:至人無己

系統號:

P-003701

香江舊聞:十九世紀香港人的生活點滴

標題:

香江舊聞:十九世紀香港人的生活點滴

時間:

2014年7月

出版單位:

香港:中華書局

作者:

楊文信、黃毓棟 合編

報導者:

黃毓棟

內容簡介:

社會體制和文化風俗的緣起與傳承肇始、醞釀、形成於上一代人的生活體驗和創新,泛黃的記憶,滿載悲喜憂戚,散佚甚至無存的香港早期報章新聞,是歷史的存留、是時代的觀察,是勾勒十九世紀中後期香港歷史發展輪廓的印記。本書的編者花了大量時間,從傳世的原報和當時內地報紙的轉錄,選輯香港早期中文報章新聞過百則,再輔以珍貴老照片,藉以勾勒出香港開埠早期的社會民生風俗史。回味這些歷史的存留,能讓讀者彷彿回到十九世紀的香港,重溫香港早期禁賭番攤、白鴿票等往事;了解街坊更練、夜行管制等備受社會關注的生活點滴。

目錄

第一篇 社會民生與名人訪港

1.賭禁爭議

2.民生日用

3.信仰民俗

4.名人訪港

第二篇 法律制度與警政治安

1.早期法律

2.警隊警察

3.陸上盜賊

4.海上賊匪

5.夜行管制

6.街坊更練

7.刑責機制

第三篇 教育醫療與公共建設

1.教育

2.醫療

3.建築

第四篇 自然現象與災害防治

1.自然現象

2.災害防治

編者簡介

楊文信,京都大學文學博士,現任香港大學中文學院講師、名譽助理教授。曾任美國國會圖書館克魯格研究員及亞洲部訪問學人、京都大學外國人招聘研究員、嶺南大學兼任講師。著作發表於中、港、臺、日本及美國等地。

黃毓棟,香港大學哲學博士,現任香港大學中文學院講師。曾在臺灣中央研究院、香港浸會大學、香港城市大學專上學院等研究以及教育機構工作。著作主要見於《漢學研究》、《九州學林》、《中國文化研究所學報》等期刊。

系統號:

P-003712

被殖民者的精神印記──殖民時期臺灣新文學論

標題:

被殖民者的精神印記──殖民時期臺灣新文學論

時間:

2014年7月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

計璧瑞 著

內容簡介:

第一章 殖民地處境與臺灣新文學

第一節 殖民地臺灣的特殊境遇

第二節 歷史文獻中的社會發展脈絡和民族意識

第三節 個人化文本中的國族認同

第四節 衝突下的民族意識形態──再析個人化文本

第五節 殖民時期臺灣文學和作家身分確認的複雜和困惑

第二章 殖民時期臺灣新文學的文化想像

第一節 文化想像的發生──在中文寫作中

第二節 文化想像的變異──在日文寫作中

第三節 遵從殖民者邏輯的想像──「皇民文學」

第三章 文學書寫與殖民現代性

第一節 文學書寫中的殖民現代性表徵及其文化政治寓意

第二節 左翼書寫與馬克思主義現代性論述

第三節 殖民現代性認知中的情感經驗和「超越」思維

第四章 殖民時期文學的語言問題

第一節 語言文字的殖民

第二節 語言運動與殖民時期語言困境

第三節 臺灣話文論爭與大陸國語運動

第四節 作為媒介和工具的語言以及日文寫作中的民族文化形態

第五節 語言創傷的繼續:第二次語言轉換

第五章 從殖民記憶到戰後論述

第一節 殖民時期臺灣新文學局部論述的改寫

第二節 當代臺灣文學論述演變的個例分析

第三節 兩岸臺灣文學史寫作中的想像構成

結語

系統號:

P-003735

鑄以代刻──傳教士與中文印刷變局

標題:

鑄以代刻──傳教士與中文印刷變局

時間:

2014年7月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

蘇精 著

內容簡介:

第一章 從木刻到活字——馬禮遜的轉變

緒 言

第一節 馬禮遜與木刻印刷

第二節 從木刻到西式活字

第三節 逆境中的新嘗試

結 語

第二章 英國東印度公司的澳門印刷所

緒 言

第一節 設立與沿革

第二節 管理與經費

第三節 技術與工匠

第四節 產品與作者

第五節 傳播與重要性

結 語

第三章 麥都思及其巴達維亞印刷所

緒 言

第一節 麥都思東來背景與初期工作

第二節 在巴達維亞的處境

第三節 印刷技術與產品

第四節 分發流通與反應

結 語

第四章 中文聖經第一次修訂與爭議

緒 言

第一節 修訂緣起與開始

第二節 麥都思:馬禮遜挑選的繼承人?

第三節 聚會廣州澳門進行修訂

第四節 修訂後的爭議

第五節 餘波蕩漾

結 語

第五章 初期的墨海書館 1843-1847

緒 言

第一節 從巴達維亞到上海

第二節 建立上海佈道站

第三節 初創墨海書館

第四節 管理與經費

第五節 工匠與技術

第六節 產品與作者

第七節 流通與影響

結 語

第六章 偉烈亞力與墨海書館

緒 言

第一節 偉烈亞力來華背景與經過

第二節 偉烈亞力在墨海的地位與角色

第三節 偉烈亞力離開墨海的經過

第四節 墨海書館的結束

結 語

第七章 香港英華書院 1843-1873

緒 言

第一節 建立經過

第二節 管理與經費

第三節 工匠與技術

第四節 產品與傳播

第五節 出售的原因與經過

結 語

第八章 美國長老會中文印刷出版的開端

緒 言

第一節 關鍵性的人物

第二節 中文活字的問題

第三節 印工人選的難題

第四節 想像與實際的落差

結 語

第九章 澳門華英校書房 1844-1845

緒 言

第一節 印刷所的建立

第二節 管理與經費

第三節 工匠與技術

第四節 產品與產量

第五節 成果與反應

結 語

第十章 寧波華花聖經書房 1845-1860

緒 言

第一節 遷移寧波與沿革

第二節 管理與經費

第三節 工匠與技術

第四節 產品與傳播

結 語

第十一章 華花聖經書房遷移上海的經過

緒 言

第一節 初期的遷移討論

第二節 再度討論與決定遷移

第三節 決定遷移後的爭議

第四節 準備遷移

結 語

第十二章 姜別利與上海美華書館

緒 言

第一節 館址與館舍

第二節 管理與經費

第三節 工匠與技術

第四節 產品與傳播

結 語

系統號:

P-003756

中國社會:變革、衝突與抗爭

標題:

中國社會:變革、衝突與抗爭

時間:

2014年7月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

裴宜理(Elizabeth J. Perry)、塞爾登 編,夏璐、周凱、閻小駿 譯

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

當今中國建立在經濟迅猛增長之上的政權合法性已面臨日益嚴峻的挑戰。急劇擴大的區域及階層分化、嚴重的環境破壞、數量龐大的弱勢群體、愈演愈烈的民族紛爭……頻繁的社會衝突廣泛地以對抗、甚或暴力的形式在中國社會全面上演。

本書從衝突與抗爭的角度探索當代中國社會經濟轉型三十多年來所發生的深刻嬗變及其複雜根源,集合十多位不同學術與文化背景的學者,從社會學、人類學、心理學、政治學以及歷史研究等多個角度條分縷析,系統地解讀衝突與抗爭的紛繁形式、龐雜根源、廣泛影響,以及國家應對策略的利弊得失。

與自然科學比,社會科學有兩大弱點:一是沒有堪比牛頓力學的基本理論,二是罕見公認的研究前沿。中國社會與政治的研究尤其如此。本書理論範式清晰,前沿問題明確,是學術著作中極為可貴的例外。中文讀者讀這本書,固然可以獲悉事實,更值得期待的是就三個問題得到出乎意料而言之成理的答案。第一,中國社會是不是健康正常﹖第二,如果不是或不完全是,那麼它發生了哪些病變﹖第三,發生病變的原因是什麼﹖書中對這三個問題的深入理解、提出問題的恰當方式、探索答案的可靠路徑,是本書英文版多次重印的原因,也是中文版面世的價值。──李連江教授,香港中文大學政治與公共行政系

此書第一版問世之初至今一直是我首選的教學必讀書目,書中彙集多個領域的一流學者,對於中國社會的研究切中時弊要害又極具學理深度。更難能可貴的是,這本文集在理論深度上毫不遜色於學術專著,卻更加明暢簡潔,平易好讀。──白瑞琪教授,美國歐柏林大學政治系

中國社會經濟轉型伴隨着激烈的社會衝突,如何認識和剖析這些衝突是學界高度關注的一個問題。本書以改革以來中國的國家、社會和市場互動為基本框架,囊括了一批優秀學者對不同社會領域的衝突與抗爭的精彩分析。我願意用一句話向中文讀者強力推薦此書:要想了解中國社會的變遷、衝突和抗爭,就從閱讀本書開始!──陳峰教授,香港浸會大學政治及國際關係學系

作者及編者簡介

裴宜理 (Elizabeth J. Perry),現為哈佛大學政府系亨利.羅索夫斯基政治學講席教授及哈佛燕京學社社長。近期主要著作包括Challenging the Mandate of Heaven: Social Protest and State Power in China (2002), Grassroots Political Reform in Contemporary China (2007) (與Merle Goldman合編), Patrolling the Revolution: Worker Militias, Citizenship, and the Modern Chinese State (2007) 以及最新出版的《安源:發掘中國革命之傳統》(2012)。

塞爾登 (Mark Selden),康奈爾大學東亞研究項目高級研究員和《亞太學刊》(The Asia-Pacific Journal) 主編。現為康奈爾大學高級研究員、紐約州立大學賓漢姆頓分校歷史與社會學教授以及《亞太學報.日本聚焦》協調人。其有關中國的主要學術著作包括《革命中的中國:重訪延安道路》(2002)、Revolution, Resistance, and Reform in Village China ( 與Friedman 及Paul G. Pickowicz 合著) (2005)、《東亞的復興──以500 年、150年和50年為視角》(2006)(與喬萬尼.阿里吉、濱下武志合編)等。

夏璐,中國人民大學講師。中國人民大學法學學士、碩士,香港大學博士。

周凱,上海交通大學講師。湖北大學歷史學學士,多倫多大學政治學碩士,香港大學博士。

閻小駿,香港大學政治與公共行政學系助理教授。北京大學法學學士、碩士,哈佛大學政治學博士。

系統號:

P-003791

馬華文學類型研究

標題:

馬華文學類型研究

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

許文榮

報導者:

曾美華

內容簡介:

作者介紹

許文榮,馬來亞大學中文系榮譽文學士與文學碩士,南京大學中文系文學博士。曾任馬來西亞南方學院與拉曼大學中文系系主任。已出版三部學術專著,發表了超過一百篇學術論文。曾受聘為復旦大學中文系客座教授,成功大學人社中心訪問研究員。現任拉曼大學中華研究院副教授,大陸核心期刊《華文文學》學術編委等。

書籍內容簡介

本書比較詳細的考察馬華文學文本的內部特徵,並歸納出馬華文學在創作與批評上的六種值得關注的文學類型,即文學混血、少數族裔書寫、靈性寫作、離散文學、新文體/形式及文化研究。在論述這些類型的建構歷程與內部特質的同時,也探入其在建構與發展的過程中,與外部世界的微妙聯繫,包括所折射的文化、政治、信仰及身份認同等立場與理念。

系統號:

P-003697

雙鄉之間:臺灣外省小說家的離散與敘事(1950-1987)

標題:

雙鄉之間:臺灣外省小說家的離散與敘事(1950-1987)

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

侯如綺 著

內容簡介:

第一章、緒論

上編‧一九五○──一九七○

第二章、花果飄零離散者──「外省人」到臺灣

第一節、異己的漂泊感:「外省人」的流亡史頁

第二節、面對「他者」的適應與挑戰:臺灣、共產黨與國府

第三節、似家非家的生存或掙扎:外省人來臺後的生活問題

第三章、斷裂的文化危機──離散者的道德文化信仰與敘事策略

第一節、官方「正統中國」的型塑與道德文化信仰的提出

第二節、反共主張下的倫理命題

第三節、農民,反共邏輯下的道德捍衛者

第四節、共黨暴力形象的塑造

第五節、《旋風》的觸突與官方道德文化信仰的邊界

第四章、尋找精神的安頓之所──在此/彼兩端中的內在性對話

第一節、由昔向今的調整:琦君的隱晦轉換

第二節、今昔之間的漂泊與焦慮:朱西甯的代贖之路

第三節、今不如昔的慨歎:白先勇的重塑與自我治療

下編‧一九七○──一九八七

第五章、時代的新課題──離散者的身分認同危機

第一節、政治情勢的新變局

第二節、文化中國的戀慕與「中國」信仰的矛盾

第三節、離散者的在地生活與探親小說的出現

第六章、本土化的震盪──離散族裔面對本土化的身分調適與思索

第一節、從土地意象看六○年代末期外省第二代小說家的自覺與反省

第二節、在本土化下外省第一代小說家的敘事策略

第三節、外省第二代小說家的身分「確認」與「歸屬」

第四節、離散者的心理以及願望:外省族裔小人物的書寫

第七章、從疑惑到追尋──外省第二代小說家的父子倫理敘事

第一節、外省第一代離散作家小說中的父子倫理敘事

第二節、外省第二代離散作家小說中的父子倫理敘事

第三節、中國文化心理的反映

第四節、從權威的國民黨政父到肉身的血緣之父

第八章、結論

系統號:

P-003698

永遠的搜索:臺灣散文跨世紀觀省錄

標題:

永遠的搜索:臺灣散文跨世紀觀省錄

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

何寄澎 著

內容簡介:

真幻之際、物我之間:林文月散文中的生命觀照及胞與情懷

林文月散文的特色與文學史意義

永遠的搜索者:論楊牧散文的求變與求新

「詩人」散文的典範──論楊牧散文的特殊格調與地位

一半壯士一半地母──小論簡媜《女兒紅》

孤寂與愛的美學──綜論簡媜散文及其文學史意義

張秀亞留給了我們什麼?

王鼎鈞散文的書寫主軸及其意義

《雅舍小品》的趣味與格調

當代臺灣散文中的女性形象

當代臺灣散文的蛻變:以八○、九○年代為焦點的考察

試論林文月、蔡珠兒的「飲食散文」──兼述臺灣當代散文體式與格調的轉變

系統號:

P-003702

秦始皇︰一場歷史的思辨之旅

標題:

秦始皇︰一場歷史的思辨之旅

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:平安文化

作者:

呂世浩 著

內容簡介:

秦始皇十三歲繼位,二十二歲剷除權臣親政,這個在巨變中成長的中國第一位皇帝,不僅結束了一個綿延千年的舊時代,也開創了一個前所未有的新時代。為了邁向成功,他時時刻刻克制自己的感情。為了統一天下,他忍辱負重,禮賢下士,不計出身和國籍,重用任何對自己有利的人才。為了子孫久長,他事必躬親,貫徹政治、經濟、軍事、文化的強勢改革,帶給後世深遠的影響。

但最後他所得到的結局,卻是身腐屍臭,斷子絕孫。他強盛的天下,他珍視的帝國,在一生中最信任的三個人聯手背叛他之後,短短三年便一敗塗地、灰飛煙滅。回顧秦始皇充滿爭議又波瀾壯闊的一生,讓我們不禁思考:像他這樣聰明絕頂、意志剛強的人物,為什麼會讓自己一步一步地走向滅亡?他究竟是殘酷無情的暴君、剛愎自用的昏君,還是一位勇於改變世界的強者?

作者於MOOC(Massive Open Online Course,大規模網路免費公開課程)開授「中國古代歷史與人物--秦始皇」,是針對非文史專業的同學而設計的通識入門課程。這本書則是將該課程內容,藉由文字的形式呈現給各位讀者。這本書是一門通俗而入門的歷史書,作者從《史記》中的秦始皇故事出發,向各位說明歷史學的有趣和迷人之處,以及和各位一起探討學習歷史究竟對我們的生命可能有什麼樣的用處。

系統號:

P-003715

鄰蘇觀海:院藏楊守敬圖書特展

與佛有約:佛教造像題記中的祈願與實踐

再見亞洲:全球化時代的解構與重建

標題:

再見亞洲:全球化時代的解構與重建

時間:

2014年6月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

羅貴祥 編

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

羅貴祥/序言:在香港看亞洲

亞洲:流動的歷史

衛思韓/何謂亞洲:十八世紀中國變化的邊域

孫歌/亞洲性格與世界意涵:中國革命的思想史意義

Brij Tankha/尋找亞洲的世界主義:印度的想像

亞洲:後進的視野

白永瑞/韓國東亞論述系譜與分斷體制:南北韓的對峙與依存

羅貴祥/反思亞洲主義及方法

酒井直樹/從胡塞爾到竹內好:西方與他方話語中的文明轉移

岩渕功一/流動的文化消費:「跨亞」作為方法

亞洲:身份的重構

青柳寬/幻想亞洲:亞洲對於日本當代人的象徵工具性

周耀輝、高偉雲/Nirvana、張藝謀、亞洲的角色:視覺與批判

Nihal Perera/在亞洲製造自我:海嘯災後斯里蘭卡的重建

譚迪詩/人口與公民之間:在港菲律賓人的困境

系統號:

P-003790

延續與變革:香港社區建醮傳統的民族誌

標題:

延續與變革:香港社區建醮傳統的民族誌

時間:

2014年6月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

蔡志祥、韋錦新 編

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

本書以1980年代以來香港的建醮活動為平臺,藉著口述歷史、民間文獻和民族誌紀錄,從比較的角度探討鄉村社區內在結構和外緣關係的變遷。全書按照舉辦建醮活動的不同主體,劃分為單姓宗族聚落、複姓村落、單姓主導的複姓聚落、墟市、客家等章節。讀者可以透過不同時空的民族誌,理解地方社會組織、社區歷史沿革、群體意識、文化價值認同和特定時空的世界觀、傳統權益與政府干預之間的張力,以及鄉村社會與都市之間的隔閡與界限。

編者簡

蔡志祥,日本東京大學文學博士,香港中文大學歷史系教授。研究興趣包括中國節日與民間宗教、家庭與宗族,以及商業歷史。著作包括《打醮:香港的節日與地域社會》(2000)等。

韋錦新,香港科技大學人文學部博士。探習興趣為華南地方社會與地方政治、民間宗教及社區日常生活的民族誌記錄。

系統號:

P-003793

明四大家特展——文徵明

標題:

明四大家特展——文徵明

時間:

2014年3月

出版單位:

臺北:國立故宮博物院

作者:

吳誦芬等 合編

內容簡介:

本院所藏明四大家沈周(一四二七-一五〇九)、文徵明(一四七〇-一五五九)、唐寅(一四七〇-一五二四)、仇英(約一四九四-一五五二)作品質量均美,特別於今年度推出四大家系列特展,繼第一季沈周展之後,第二季展出文徵明書畫。 文徵明是四大家中最長壽的一位,子嗣能繼其業,加以生徒眾多,對明代中晚期的書畫影響至鉅,和沈周並列吳派領袖。文徵明的書法廣臨前代名跡,習字甚勤,自言每天晨起必練字,終身不怠。善長各種書體,小楷和行書最具個人特色。小楷精整勁利,九十歲仍能作蠅頭楷。行書姿媚而遒勁,傳世作品以行草書居多。 繪畫初拜沈周為師,後在豐富的家藏和廣泛的交遊影響下,臨習各名家作品,建立自己獨特的風貌。兼擅水墨、設色,水墨濃淡墨色層次變化生動;設色多青綠,雖為重彩,卻能展現清新雅淡的韻味。筆法有細、粗兩種面貌,細者秀潤清勁,粗者蒼勁老練,又因其能書善畫,故繪畫中常見書法意趣。繪畫題材以山水為主,然亦偶作人物、花鳥,或簡淡,或沈穩,都具文人雅逸丰神。 此次展覽分書法和繪畫兩部分。書法以「書法發展」和「書法入畫」二單元,說明其書風變化與其書法對繪畫的影響。繪畫以「繪畫發展」、「仿古風貌」「一稿多本」和「花鳥人物」四單元,呈現其山水畫不同階段多樣的風格特色,並展出量少質精的花鳥、人物畫作品。

系統號:

P-003733

僧史與聖傳——《禪林僧寶傳》的歷史書寫

標題:

僧史與聖傳——《禪林僧寶傳》的歷史書寫

時間:

2014年8月

出版單位:

北京:中國社會科學出版社

作者:

李熙 著

內容簡介:

本書是對宋僧惠洪的僧傳著述《禪林僧寶傳》所作的專門研究。本書避免從體例和內容出發分別研究等問題,注意考察惠洪的僧傳書寫與其歷史意識、撰述體例、撰述意圖等方面的復合聯繫,揭示文體、口傳、套式、想像、修辭等在僧傳書寫中發揮的作用,並探討在此過程中出現的虛構性、宗教性等問題。全書以理論眼光看待從佛教史料蒐集、考證到僧傳書寫的過程,對《禪林僧寶傳》做了多視角的詮釋。

作者簡介

李熙,四川儀隴人,2011年畢業於四川大學文學與新聞學院,獲文學博士學位,師從周裕鍇教授。2011-2013年於復旦大學文史研究院做博士後研究。現為四川省社會科學院文學研究所助理研究員。主要從事宋代僧傳、宋代禪宗思想史研究。

系統號:

P-003747

基於句法——詞義界面的現代漢語實詞詞義研究

標題:

基於句法——詞義界面的現代漢語實詞詞義研究

時間:

2014年7月

出版單位:

北京:中國社會科學出版社

作者:

邱慶山 著

內容簡介:

本書基於句法——詞義界面,對實詞的詞義結構做了新的分析與描寫。作者認為,實詞詞義結構是一個由對象義、屬性義、特徵值義等三個緊密關聯的要素組成的球形結構。這三個要素在詞義球結構中總是以或顯或隱的狀態存在著,由此可以把整個詞義球結構分為指示義和蘊涵義兩個義層。

本書基於句法——詞義界面,對實詞詞義球結構的三個要素的句法信息做了新的分析和例釋。作者認為,詞的蘊涵義是影響句法的主要因素,句法組合結構的生成具有認知和詞義結構基礎,是詞義球結構在遵循融入、互補、一致等這些句法——詞義界面的基本對接原則的基礎上擴展整合的結果。詞義球結構要素的具體語義賦值可以促成詞義球結構的擴展,而從語義信息生成的角度看,詞義球結構的擴展與句法結構的生成具有內在的一致性。

本書基於句法——詞義界面,嘗試建立並闡釋了新的詞義觀。作者認為,語言的基礎性核心要素是語義,語義的基礎性核心要素是詞義,詞義就成為語言的基礎性核心要素。語言結構是靠組合和聚合規則來運轉的,那麼詞義結構也是依靠組合和聚合規則來運轉的。詞義球結構的三個要素之間具有組合關係,而每一個蘊涵義要素又都可以進行具體的語義賦值,這些不同的語義值之間形成聚合關係。詞義具有認知和組合特性。

簡言之,以上三點可以歸結為一點:本書基於句法——詞義界面,提出並初步闡釋了詞義的球形結構理論,構建了詞義球結構模型。

作者簡介

邱慶山,湖北棗陽人,中共黨員,湖北大學文學院講師,碩士生導師。2010年6月畢業於武漢大學漢語言文字學專業,獲博士學位;2005年6月畢業於中南民族大學中國少數民族語言文學專業(語言學方向),獲碩士學位;1998年6月畢業於湖北大學漢語言文學專業,獲學士學位。大學畢業至今,一直在高校從事語言學的教學和研究工作。主要研究方向為漢語詞彙-語法理論、詞彙語義學。主持國家社會科學基金青年項目1項,主持湖北省教育廳人文社會科學研究青年項目2項,主持湖北大學基層黨建研究重點項目1項。參編教材2部。發表學術論文20篇。

系統號:

P-003745

晚清報刊與小說傳播研究

標題:

晚清報刊與小說傳播研究

時間:

2014年7月

出版單位:

北京:中國社會科學出版社

作者:

李九華 著

內容簡介:

晚清時期新小說創作和翻譯、小說理論、職業小說家、稿酬制度、作家群、小說廣告因「新式」傳播而構成了具有現代意義的互動鏈條。小說的通俗化和多樣性是晚清小說較中國傳統章回小說而出現的新特質。清代以前並不多見的短篇小說因報刊登載而大量出現。本書從晚清報刊的興起及新傳播方式對小說的影響等方面對晚清報刊及小說進行了深入研究。

作者簡介

李九華,寧夏中衛市人。本科和研究生就讀於上海師範大學。1991年任教於西北第二民族學院(現北方民族大學),1997年至今任教於寧夏大學人文學院。主要研究方向為近代報刊與文學傳播、寫作學。參編著作《名篇鑑析》(內蒙古少年兒童出版社1996年出版)。在《山西師範大學學報》、《中國讀書評論》、《寧夏社會科學》、《寧夏大學學報》等刊物發表相關論文十餘篇。國家社科基金西部項目「近代回族報刊文學研究」和寧夏回族自治區社會科學規劃項目「晚清文學報刊與近代回族報刊比較研究」等4項課題的主持人。

系統號:

P-003746

欧州周縁の言語マイノリティと東アジア:言語多様性の継承は可能か

標題:

欧州周縁の言語マイノリティと東アジア:言語多様性の継承は可能か

時間:

2014年7月

出版單位:

東京:彩流社

作者:

寺尾智史 著

內容簡介:

第一章 ミランダ語――「むくつけき田舎なまり」から「ポルトガル唯一の少数言語」へ

第二章 アラゴン語――王室のことばから谷底の俚言(パトワ)へ

第三章 少数言語保全と言語多様性保全との相克――アイデンティティ・ポリティクスの末路としての少数言語保全は言語多様性保全につながるか……

第四章 言語多様性は継承できるのか――東アジアからことばのグローバリズムを照らし返す“上海語”のふしぎや、温州語のネットワークなどにも言及

第五章 液状化社会における言語多様性継承の可能性――その多層的舞臺配置を母語環境から探る播州ことばなどにも言及

系統號:

P-003748

中国民衆にとっての日中戦争:飢え、社会改革、ナショナリズム

標題:

中国民衆にとっての日中戦争:飢え、社会改革、ナショナリズム

時間:

2014年7月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

石島紀之 著

內容簡介:

第一部 飢えとの戦い

戦場とその隣接地域

浙江省――くりかえされる戦争の被害/河南省―大飢饉

日本占領地域・汪精衛政権支配地域―上海

上海戦の開始からアジア太平洋戦争勃発まで/アジア太平洋戦争勃発後

国民党政府統治区――重慶と成都

共産党支配下の抗日根拠地

民衆の負担の増加/自然災害との戦い

第二部 ナショナリズムと社会改革――太行根拠地の社会と民衆

村と農民/太行地区の土地問題

抗日根拠地の建設と民衆

抗日根拠地の建設/民衆運動の急進化とその是正

抗日根拠地の危機

百団大戦と日本軍の反撃/晋冀魯豫辺区の成立/日本軍の治安強化運動と根拠地の縮小

危機の克服と根拠地の拡大

一九四二年の民衆運動/民衆運動の新たな展開/一九四四年から四五年の民衆運動

系統號:

P-003749

清と中央アジア草原:遊牧民の世界から帝国の辺境へ

標題:

清と中央アジア草原:遊牧民の世界から帝国の辺境へ

時間:

2014年7月

出版單位:

東京:東京大学出版会

作者:

小沼孝博 著

內容簡介:

序論

第1部 清のジューンガル征服再考

第1章 遊牧国家ジューンガルの形成と支配体制

第2章 清のジューンガル征服と支配構想

第3章 オイラト支配の展開

第4章 オイラト支配の破綻

第5章 イリ軍営の形成

補論 清朝皇帝を指す満洲語

第2部 清の中央アジア政策と西北領域

第6章 清とカザフ遊牧勢力の接触

第7章 清の中央アジア政策の基層

第8章 清-カザフ関係の変容――1770年代の西北情勢

第9章 19世紀前半清の西北領域の再編

結論

系統號:

P-003761

大唐六典の唐令研究:「開元七年令」説の検討

標題:

大唐六典の唐令研究:「開元七年令」説の検討

時間:

2014年6月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

中村裕一 著

內容簡介:

従来、『大唐六典』所載の唐令は「開元七年令」とされてきた。それは『唐令拾遺』が「開元七年令」と断定したことによる。「開元七年令」説が提出されたのは一九三〇年代のことであり、爾来、この説に異議異論を唱えた者はない。私もこの通説を信じた一人で、二〇一一年六月に『中国古代の年中行事』(汲古書院)全四冊を校了にするまで、『大唐六典』唐令=「開元七年令」説には重大な誤りがあるとは思い及ばなかった。『中国古代の年中行事』を書くにあたっては、年中行事と関連が深い「祠令」にも関心をもちい、『大唐六典』巻四尚書礼部・祠部郎中員外郎職の条に記載される唐代の「祠令」と、その関係史料に注意をはらった。祠部郎中員外郎職の条には「斉太公」に関する「祠令」がある。「斉太公」の祭祀は開元一九年(七三一)から開始されたと、『旧唐書』をはじめとする唐代史書は明記する。果たしてそうであれば、「斉太公」に関する「祠令」は、開元七年「祠令」には存在しないことになる。

『大唐六典』の細字の註記に記載される開元二〇年代の改訂官品(増品官品と降品官品)が、『大唐六典』本文の官品と『通典』巻四〇職官典の開元二五年官品と、極めてよく一致する事実を見いだした。

開元二〇年代に改訂された官品であるから、この改訂された官品は開元七年官品ではなく、この官品は、開元二五年官品であろうと考えるに至った。さらに改訂官品だけが開元二五年官品ではなく、『大唐六典』の本文に記載される官品すべては、開元二五年官品と考えるに至った。官品だけ開元二五年「官品令」に依り、『大唐六典』の他の「令」は「開元七年令」であるはずがない。官品に加えて定員を検討した。

これも『通典』職官典に記載する開元二五年の定員と一致する。それも開元七年以降の改訂された定員とである。改訂定員は開元七年の定員ではなく、これが『通典』職官典に記載する開元二五年の定員と一致するから、『大唐六典』の本文に記載する定員は、開元二五年「職員令」ということになる。「官品令」と「職員令」だけが「開元二五年令」で、他の「令」が「開元七年令」というのも、実に奇妙である。

『大唐六典』の細字註記に「旧令」という語が四回出てくる。例えば、『大唐六典』巻八門下省・主事に「四人、従八品下」とあり、註記に「旧令」の語がみえる。「晋置門下主事、歴宋斉、品第八。梁陳名為門下主事令史。北斉門下主事令史八人、従第八品上。隋初、諸臺省並置主事令史。煬帝三年、直曰主事。旧令、従九品上。開元二十四年勅、加入八品。」門下省の主事は「旧令」では従九品上の官品であったが、開元二四年の勅書によって一階進められて従八品下となった。開元二四年以前の「官品令」を「旧令」というのであるから、「旧令」は開元七年「官品令」を指すことになる。これによって『大唐六典』は「開元七年令」を述べた書ではないことは明らかで、『大唐六典』の唐令は「開元二五年令」なのである。「開元七年令」説は大いる誤解から派生した虚構の産物であり、到底成立しない説である。

系統號:

P-003642

「詩経」国風の詩歌と地域社会

標題:

「詩経」国風の詩歌と地域社会

時間:

2014年6月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

佐藤武敏 著

內容簡介:

第一章 恋愛詩と地域社会

はじめに/鄭風の恋愛詩/衛風の恋愛詩/鄭風・衛風恋愛詩の特色/恋愛詩と鄭・衛の地域社会/陳風の恋愛詩とその特色/恋愛詩と陳の地域社会/附 中国古代の俗楽―鄭声を中心に

第二章 魏風に見える生活苦の詩と地域社会

魏風に見える生活苦の詩/魏風の地域社会

第三章 秦風に見える車馬の詩と地域社会

秦風に見える車馬の詩/秦風の地域社会

第四章 豳風(ひんぷう)に見える農事詩と市域社会

はじめに/頌・雅の農事詩/頌・雅の農事詩の地域社会/豳風七月の詩/豳風の地域社会

系統號:

P-003750

春秋学用語集(三編)

荘綽『雞肋編』漫談:続篇

中国近世の規範と秩序

標題:

中国近世の規範と秩序

時間:

2014年5月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

山本英史 編

內容簡介:

『中国近世の規範と秩序』序(山本英史)

地方にける法の蓄積とその法典化―五代~宋の特別法をめぐって(青木敦)

南宋判語にみる在地有力者、豪民(澤正昭)

元朝における儒学的理念の浸透と教育(大島立子)

明代江南は「宗族社会」なりしや(濱島敦俊)

清初の坊刻則例集について―嵆永仁輯『集政備考』を中心に(高遠拓児)

清代前期定例集の利用について(岸本美緒)

光棍例の成立とその背景―清初における秩序形成の一過程(山本英史)

清代江西・福建における「溺女」習俗と法について――「厚嫁」「童養媳」等の習俗との関係をめぐって(小川快之)

中華民国民法に至る立法過程の初歩的検討―夫婦財産制を素材に(西英昭

系統號:

P-003751

北東アジアの歴史と記憶

標題:

北東アジアの歴史と記憶

時間:

2014年5月

出版單位:

東京:勁草書房

作者:

金美景等 合編

內容簡介:

序章 北東アジアの記憶の問題(バリー・シュウォルツ、金美景)

第一部 日本研究

第一章 靖国神社という難問――日本の争われているアイデンティティーと記憶(マイク・M・モチヅキ)

第二章 日本の平和主義――問題のある記憶(金美景)

第三章 責任、悔恨、日本の記憶の中のナショナリズム(福岡和哉、バリー・シュウォルツ)

第二部 中国研究

第四章 政治的中心、進歩的な物語と文化的なトラウマ――一九三七~一九七九年の中国において南京大虐殺と折り合いをつけること(徐曉宏、リン・スピルマン)

第五章 代替的ジャンル、新メディア、中国文化大革命の対抗記憶(揚国斌)

第六章 中国国歌の変化する運命 (ティム・F・リャオ、張戈卉、張莉彬)

第七章 中国の第二次世界大戦被害者の対日賠償運動における記憶の運動と国家―社会関係(徐彬、ゲイリー・アラン・ファイン)

第三部 韓国研究

第八章 悪化させられた政治――韓国における政治的トラウマの遺産(ドン・ベーカー)

第九章 共和制韓国における朝鮮君主制、一九四五~一九六五年(クリスティン・キム)

第一〇章 独島・竹島紛争における視差ビジョン(権憲益)

終章 主張と対話の間にとらわれて――北東アジアにおける歴史的記憶(徐載晶)

系統號:

P-003764

ナショナル・シネマの彼方にて:中国系移民の映画とナショナル・アイデンティティ

標題:

ナショナル・シネマの彼方にて:中国系移民の映画とナショナル・アイデンティティ

時間:

2014年4月

出版單位:

京都:晃洋書房

作者:

韓燕麗 著

內容簡介:

序章 〈中国映画〉と呼ばれない〈中国語映画〉

第一節 本書の研究対象と目的

第二節 先行研究との関係

第三節 中国系移民の呼称と国籍問題

第四節 本書の見取り図

第Ⅰ部 戦中編−華僑アイデンティティの構築

第一章 香港における広東語映画と国民統合の問題

はじめに

第一節 広東語映画と国民統合の矛盾

第二節 香港産「国防映画」の実態

第三節 「南僑」アイデンティティの構築

第二章 在米中国系移民の映画と華僑意識の構築

はじめに

第一節 合衆国生まれの中国語映画

第二節 『華僑之光』

第Ⅱ部 終戦編−動揺するアイデンティティ

第一章 華僑からチャイニーズ・アメリカンへ

はじめに

第一節 映画館の広告から分かるある事実

第二節 スクリーン上の虚像と実像

第三節 『海角情鴛』

第二章 香港製の「国産映画」と二種の「中国国民」

はじめに

第一節 香港製の「国産映画」

第二節 上海から香港へ、そして東京へ

第三節 『蝶々夫人』

第Ⅲ部 戦後編−かりそめの土地が故郷になるとき

第一章 香港「国片」と変貌する母の表象

はじめに

第一節 受難する母のポリティックス

第二節 『マンボ・ガール』

第三節 政治原理から市場原理へ

第四節 政治的失語症とジャンルの衰退

第二章 電懋映画から見る香港人意識の形成

はじめに

第一節 電懋調

第二節 『六月新娘』と『南北和』

第三章 一九六〇年代のマレー半島における中国語映画の製作

はじめに

第一節 「マラヤ化中国語映画」ブームの到来

第二節 『獅子城』

第三節 『馬来亜狂恋』

終章 インディペンデント・チャイニーズへ

系統號:

P-003760

Calling in the Soul: Gender and the Cycle of Life in a Hmong Village

標題:

Calling in the Soul: Gender and the Cycle of Life in a Hmong Village

時間:

September, 2014

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Patricia Symonds

內容簡介:

"Calling in the Soul" (Hu Plig) is the chant the Hmong use to guide the soul of a newborn baby into its body on the third day after birth. Based on extensive original research conducted in the late 1980s in a village in northern Thailand, this ethnographic study examines Hmong cosmological beliefs about the cycle of life as expressed in practices surrounding birth, marriage, and death and considers the gender relationships evident in these practices. The Hmong (or Miao, as they are called in China, and Meo, in Thailand) have lived on the fringes of powerful Southeast Asian states for centuries. Their social framework is distinctly patrilineal, granting little direct power to women. Yet within the limits of that structure, Hmong women wield considerable influence in the spiritually critical realms of birth and death. Calling in the Soul will be of interest to sociocultural anthropologists, medical anthropologists, Southeast Asianists, and gender specialists.

About the Author

PATRICIA V. SYMONDS is a visiting professor at Brown University. She is the coauthor (with Brooke G. Schoepf) of HIV/AIDS: The Global Pandemic and Struggles for Control.

系統號:

P-003710

Mapping Shangrila: Contested Landscapes in the Sino-Tibetan Borderlands

標題:

Mapping Shangrila: Contested Landscapes in the Sino-Tibetan Borderlands

時間:

June, 2014

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Edited by Emily T. Yeh & Chris Coggins

內容簡介:

In 2001 the Chinese government announced that the precise location of Shangrila-a place that previously had existed only in fiction-had been identified in Zhongdian County, Yunnan. Since then, Sino-Tibetan borderlands in Yunnan, Sichuan, Gansu, Qinghai, and the Tibet Autonomous Region have been the sites of numerous state projects of tourism development and nature conservation, which have in turn attracted throngs of backpackers, environmentalists, and entrepreneurs who seek to experience, protect, and profit from the region's landscapes.

Mapping Shangrila advances a view of landscapes as media of governance, representation, and resistance, examining how they are reshaping cultural economies, political ecologies of resource use, subjectivities, and interethnic relations. Chapters illuminate topics such as the role of Han and Tibetan literary representations of border landscapes in the formation of ethnic identities; the remaking of Chinese national geographic imaginaries through tourism in the Yading Nature Reserve; the role of The Nature Conservancy and other transnational environmental organizations in struggles over culture and environmental governance; the way in which matsutake mushroom and caterpillar fungus commodity chains are reshaping montane landscapes; and contestations over the changing roles of mountain deities and their mediums as both interact with increasingly intensive nature conservation and state-sponsored capitalism.

About the Editor

EMILY T. YEH is associate professor of geography at the University of Colorado Boulder and the author of Taming Tibet. CHRIS COGGINS is professor of geography and Asian studies at Bard College at Simon's Rock and the author of The Tiger and the Pangolin: Nature, Culture, and Conservation in China. Contributors include Michael Hathaway, Travis Klingberg, Charlene E. Makley, Bob Moseley, Renie Mullen, Michelle Olsgard Stewart, Chris Vasantkumar, Li-hua Ying, John Aloysius Zinda, and Gesang Zeren.

系統號:

P-003711

Real Life in China at the Height of Empire: Revealed by the Ghosts of Ji Xiaolan

標題:

Real Life in China at the Height of Empire: Revealed by the Ghosts of Ji Xiaolan

時間:

June, 2014

出版單位:

Hong Kong: The Chinese University Press

作者:

Edited and translated by David E.Pollard

報導者:

The Chinese University Press

內容簡介:

Toward the end of the eighteenth century Ji Xiaolan, widely regarded as the most eminent scholar and foremost wit of his age, published five collections of anecdotes and discourses centring on the interaction between the mundane and spirit worlds, but also including purely earthly life stories and happenings. Some items represent Ji’s own thought and experiences, but the majority were supplied by others, Ji acting only as recorder. Settings range socially from the milieux of peasants, servants and merchants to those of governors and ministers, and geographically extend to the far reaches of the Qing empire. Contents may dwell on comedy or tragedy, cruelty or kindness, corruption or integrity, erudition or ignorance, credulity or scepticism; several items borrow ghost stories to satirize men and manners; some straightforwardly examine current beliefs and practices. Taken together, this miscellany presents a picture of the contemporary world unmatched in its scope and variety of perspectives, and in this way comes nearer to depicting “real life” than novels or institutional histories.

Professor David Pollard’s masterful translation has made this well-known Chinese classic by Ji Xiaolan, a Qing dynasty high official and man of letters, more accessible to the Western readers. From the author’s five collections of notebooks or “jottings” Pollard has selected the most fascinating accounts, in particular those of “The Supernatural and the Curious” (Part I). A ready successor to Pu Songling’s Liaozhai zhiyi (Strange Stories from a Chinese Studio) but more humanly appealing, the book offers a kaleidoscope of everyday life in eighteenth-century China in all its quotidian and fantastic dimensions. An absorbing read, both enlightening and entertaining.—Leo Ou-fan Lee, The Sin Wai Kin Professor of Chinese Culture, The Chinese University of Hong Konga

At the end of the eighteenth century, China stood on the eve of a bruising encounter with the wider world that would leave lasting effects. No one better to capture the way things were than a writer with such remarkable encounters with the emperor and the nation’s greatest minds, as well as those who lived on the fringes of empire, and no better translator than David Pollard, who has worked with concise Chinese prose, throughout a long and distinguished academic career. This book is a pleasurable read of scholarly importance, and will become an instant classic among general readers and specialists alike.—Timothy Barrett, Professor Emeritus of East Asian History, SOAS

About the Editor

David E. Pollard, now retired, was formerly Professor of Chinese in the University of London and thereafter Professor of Translation in The Chinese University of Hong Kong. His principal fields of research and publication have been modern Chinese literature, classical Chinese prose and translation studies. Books published by The Chinese University Press have been The True Story of Lu Xun (2002) and Zhou Zuoren: Selected Essays (2006); his The Chinese Essay (1999) was published by the Research Centre for Translation, also CUHK.

系統號:

P-003792

Studies in Chinese and Sino-Tibetan Linguistics: Dialect, Phonology, Transcription and Text

標題:

Studies in Chinese and Sino-Tibetan Linguistics: Dialect, Phonology, Transcription and Text

時間:

February, 2014

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

作者:

Edited by Richard VanNess Simmons and Newell Ann Van Auken

內容簡介:

Section 1: Chinese Historical Linguistics

A Model for Chinese Dialect Evolution(Jerry NORMAN(羅杰瑞))

史諱中的音韻問題(何大安)

漢與唐宋兩代若干常用動作動詞的比較(丁邦新)

Section 2: Chinese Dialects

Northern Min ‘Softened’ Initials in Borrowed Vocabulary(William H. BAXTER(白一平))

On the Relationship between Tones and Initials of the Dialects in the Shanghai Area(陳忠敏)

南京方言知莊章三組歷時演變與年齡差異研究(顧黔、張志凌)

江西吉安縣雲樓方言同音字彙(陳忠敏、昌梅香)

A Comparative Look at Common Southern Jiang-Huai and the Southern Mandarin Influences in He Xuan’s Yunshi(Richard VanNess SIMMONS(史皓元))

Section 3: Tibetan and Tibeto-Burman

On Coblin’s Law(Guillaume JACQUES(向柏霖))

Tibeto-Burman *dz- > Tibetan z- and Related Proposals(內藤丘)

A Note on Tibeto-Burman Bone Words and Chinese Pitch-pipes(Laurent SAGART(沙加爾))

Using Native Lexical Resources to Create Technical Neologisms for Minority Languages(James A. MATISOFF(馬蒂索夫))

Typology of Generic-Person Marking in Tshobdun Rgyalrong(孫天心)

Section 4: Language Contact and Transcription

Phonological Notes on Han Period Transcriptions of Foreign Names and Words(Axel SCHUESSLER(許思萊))

Why Did Sin Sukju Transcribe the Coda of the Yao 藥 Rime of 15th Century Guanhua with the Letter (f)(Zev HANDEL(韓哲夫))

The Che-Zhe Syllables of Old Mandarin(沈鍾偉)

愚魯廬學思脞錄二則(魯國堯)

The Ricci-Ruggieri Dicionario Europeu-Chines: Linguistic and Philological Notes on Some Portuguese and Italian Entries Syllables of Old Mandarin(Joseph A. LEVI(雷祖善))

Section 5: Texts and Written Chinese

Two Competing Interpretations: Cong or Bi in Oracle-Bone Inscriptions(Ken-ichi TAKASHIMA)

The Lingering Puzzle of Yan 焉: A Problem of Oral Language in the Chinese Reading Tradition(David Prager BRANNER(林德威))

Textual Criticism and the Turbulent Life of the Platform Sutra(Morten SCHLUTTER(徐德))

Spring and Autumn Use of Ji 及 and Its Interpretation in the Gongyang and Guliang Commentaries(方妮安)

系統號:

P-003646