標題

- 【演講會】鳥居龍蔵と台湾先住民族

- 【演講】李修平:戰場之外:殷墟西北岡王陵區青銅兵器的脈絡化研究

- 【演講】勝木言一郎:大谷探検隊がクチャで収集したふたつの舎利容器

- 【演講】陳相因:版本考掘與跨文化文本探究

- 【演講】潘朝成:噶瑪蘭族坎坷復名復振之路

- 【演講】李玉珍:仰望飛翔:性別越界的宗教研究

- 【演講會】東アジアの文化と漢学——「中国学」/「日本学」という方法

- 【座談會】孫蓀意《銜蟬小錄》 陸蓓蓉注評《銜蟬小錄:清代少女撸貓手記》

- 【演講】黃國超:有歌一起唱:林班勞動與歌謠發聲

- 【演講】胡華喻:元末明初梁寅在江西新喻所發展的經學思想:以《春秋》與《中庸》的關聯為中心

- 【演講】陳建守:梁啟超、松平康國與《世界近世史》

- 【演講】李文環:港都、工業城:高雄歷史的形成與變遷

- 【演講】張嘉鳳:讀書、科舉與疾病——以醫學文本為考察中心

- 【演講】蕭阿勤:漁村變遷30年:海洋、新興節慶觀光旅遊與臺灣的國族想像

- 【演講】鄭維中:連結看得見的城市——航行於巴達維亞與長崎間的唐船(1665-1719)

- 【演講】詹素娟:從後山、蛤仔難到噶瑪蘭——清代宜蘭地圖文獻中的原住民村落

- 【演講】藍詩玲:論書寫中國主體性的歷史:從追求諾貝爾文學獎到探索中華文明起源

- 【演講會】第20回京都大学人文科学研究所TOKYO漢籍SEMINAR——東アジアのなかの『論語』

- 【演講】Jessey Choo: The Sins of the Father: Religious Discourses and Rituals on Abortion, Miscarriage, and Inherited Burden in Medieval China

- 【演講】李建霖:當代藏人的蟲草生計:關於生存邏輯及「障眼」技藝的敘事

- 【演講】Mélodie Doumy, Sam van Schaik: Vajrasattva and the Wheel: Investigating a mysterious object from Dunhuang Cave 17

- 【演講】王乃雯:水利設施、國家治理與社會秩序:基礎設施政治視角下的東臺灣案例

- 【演講】Cheng Li: Contested Environmentalism: Trees and the Making of Modern China

- 【演講】貴志俊彦:15年の軌跡に刻まれた視覚表現——写真と画像が紡ぐ私的物語——

- 【演講】黃富三:清帝國統治下臺灣的紳權與紳運:論霧峰林家由中挫而重振之道

- 【演講】Cheng-hua Wang: The Politics of Topographical Landscape Painting in Eighteenth-Century China

- 【演講】黃仁姿:戰後台灣高粱作物的試驗與發展

- 【演講】李君山:中國抗戰與太平洋戰爭關係之反思(1937-1945)

- 【演講】劉維開:蔣中正日記1967年

- 【演講】田安:傳承與變革:唐代文學遺產在五代北宋的重塑

- 【演講】王文隆:戰後外省族群的臺灣之路

- 【演講】林于煖:津漁遠颺:戰後高雄民營造船業的能動性

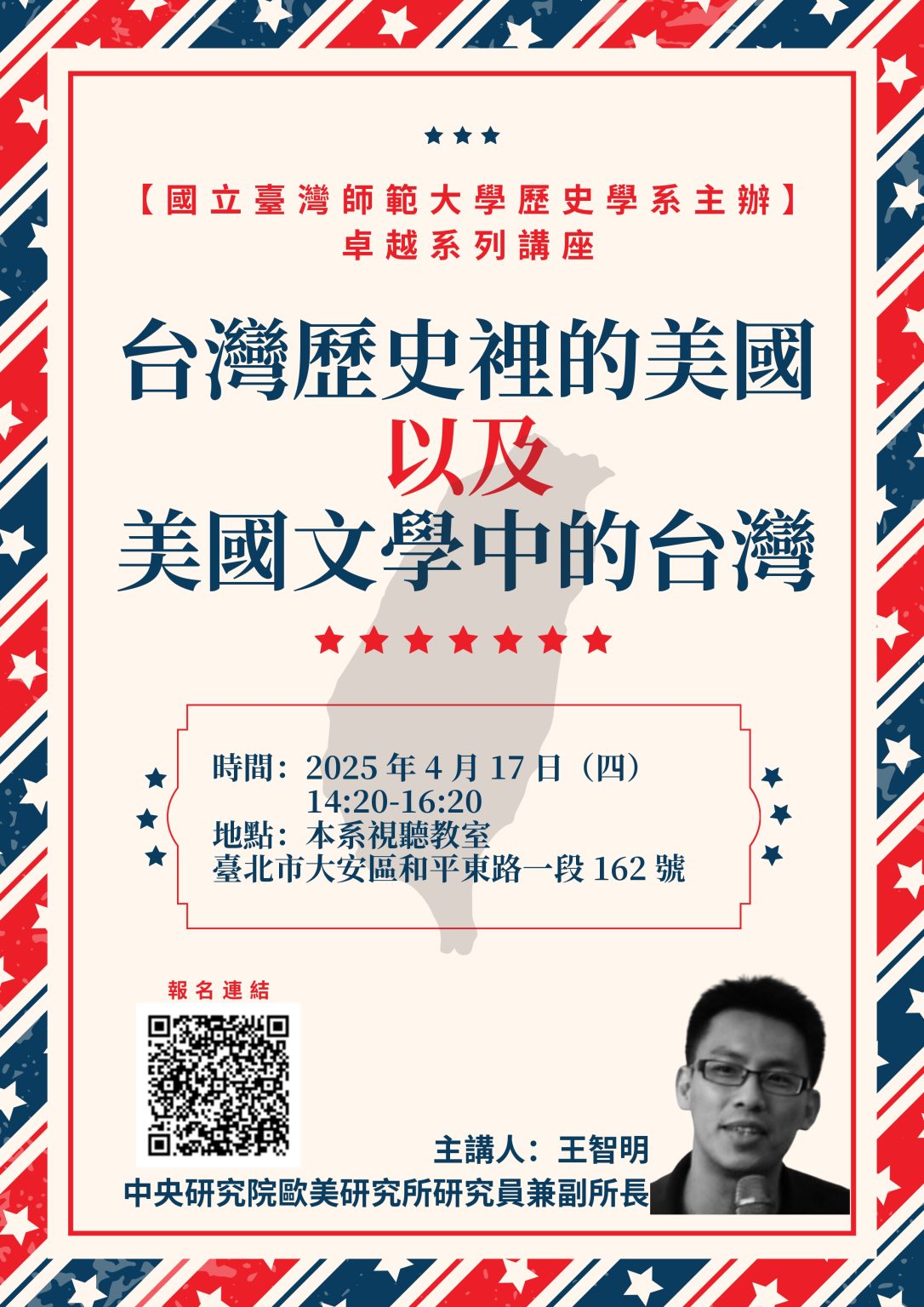

- 【演講】王智明:臺灣歷史裡的美國以及美國文學中的臺灣

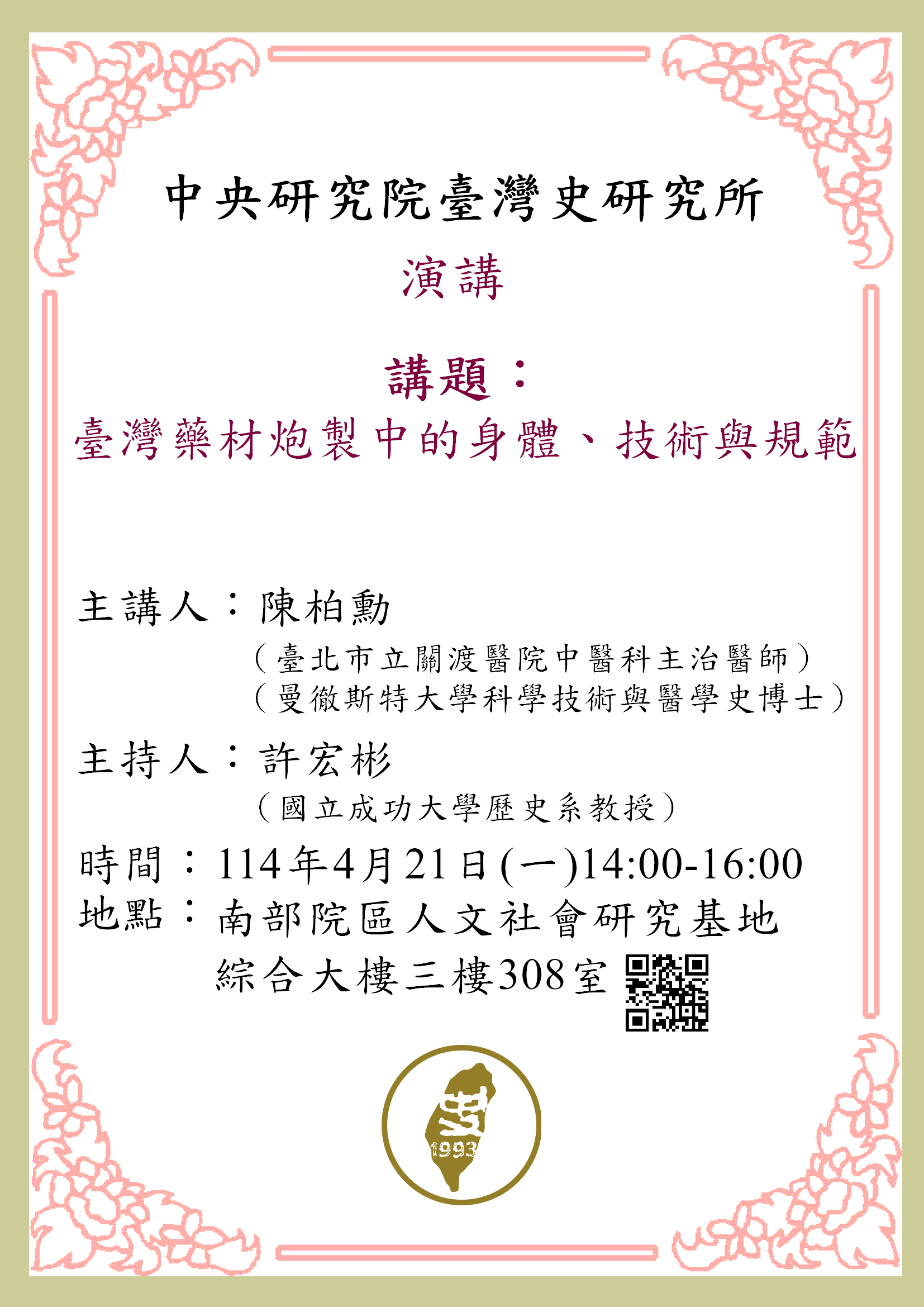

- 【演講】陳柏勳:臺灣藥材炮製中的身體、技術與規範

- 【演講】陳劍鍠:中國佛教文化視域下的臨終關懷

- 【演講】陳碩文:翻譯世界.想像中國:上海現代文人的跨域譯寫之旅

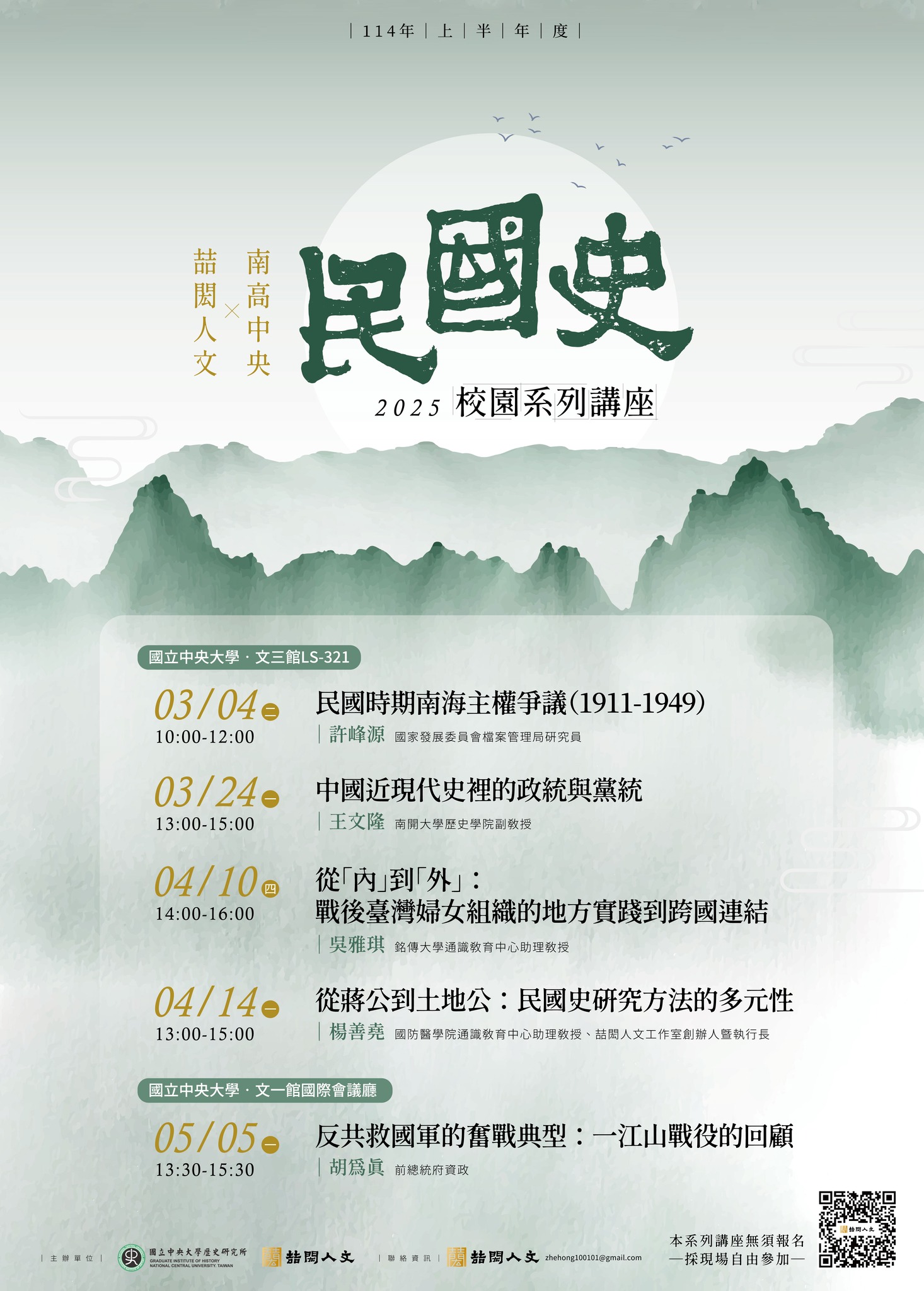

- 【系列講座】南高中央‧喆閎人文——114年上半年度民國史校園系列講座

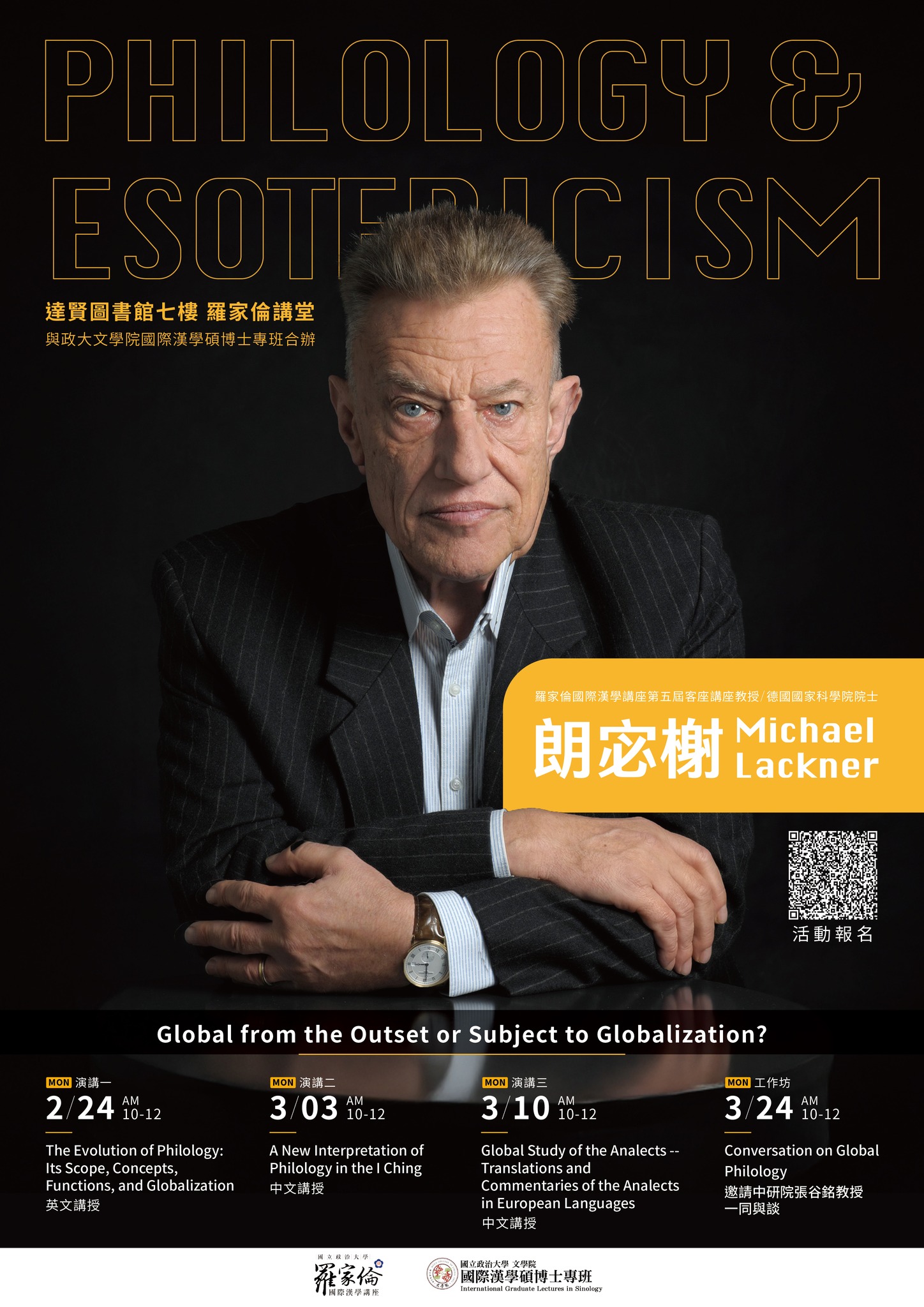

- 【系列演講】羅家倫國際漢學講座第五屆——德國國家科學院院士朗宓榭教授系列講座

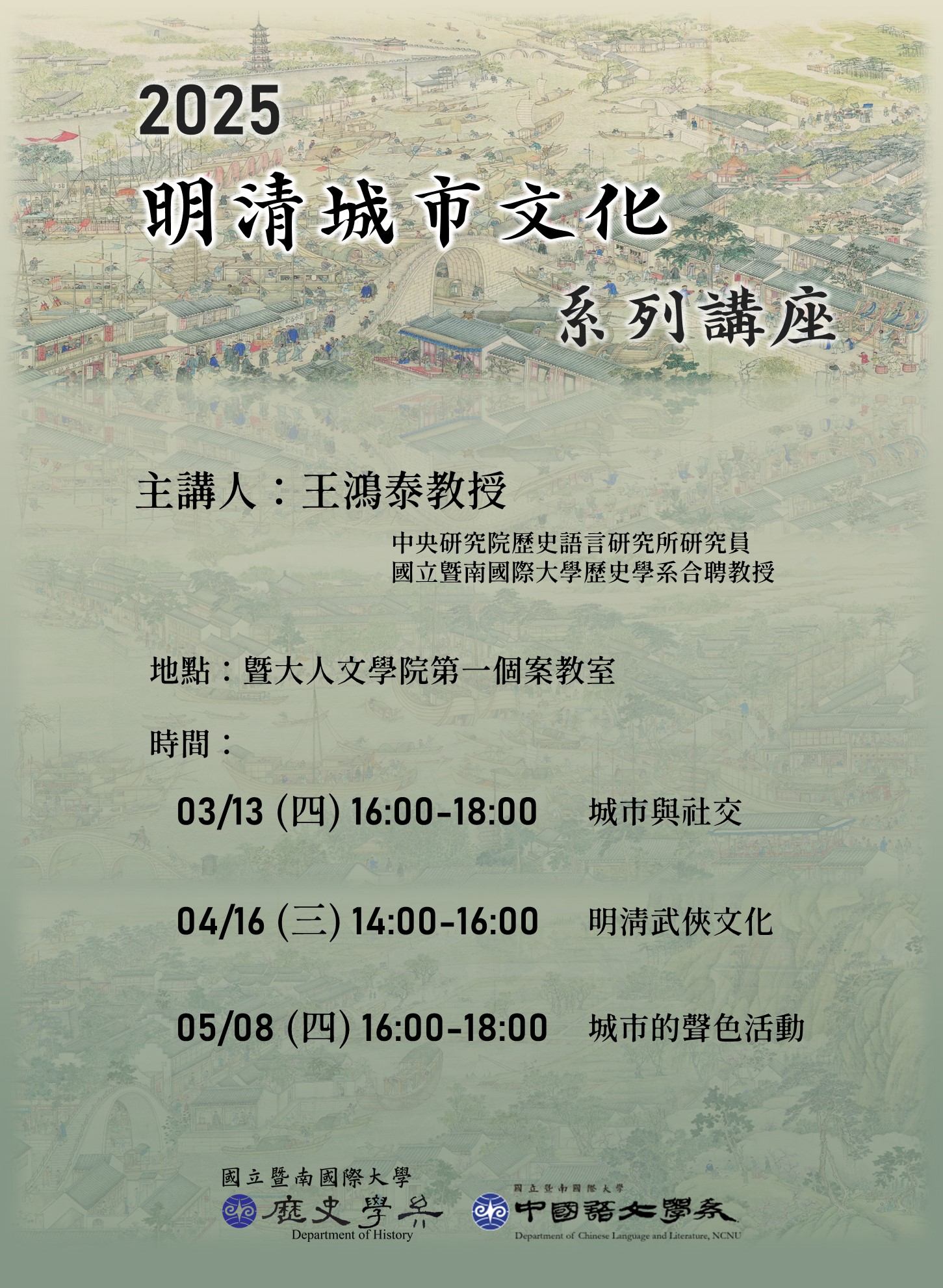

- 【系列講座】明清城市文化系列講座

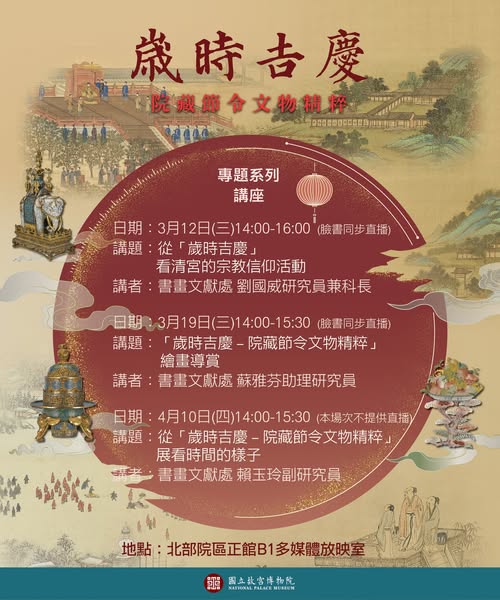

- 【系列講座】「歲時吉慶—院藏節令文物精粹」特展專題系列講座

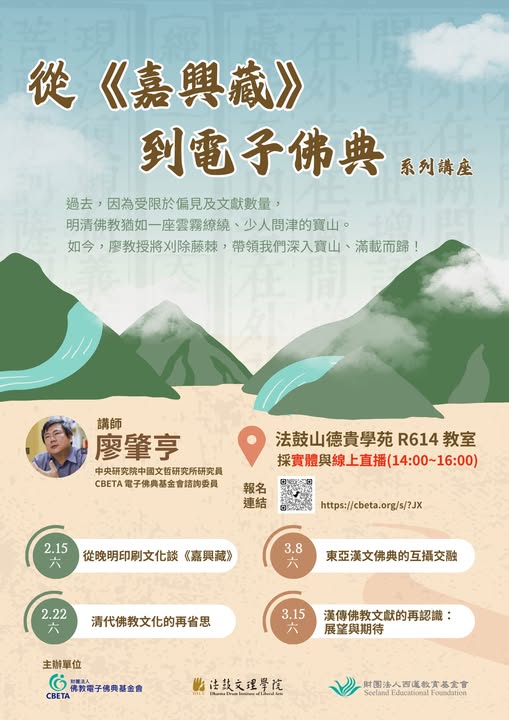

- 【系列講座】從《嘉興藏》到電子佛典

- 【系列演講】「亂」中有「敘」:東亞近現代戰亂歷史敘事的紛呈』系列講座

- 【系列講座】天下與國家之間:正統、一統、認同和歷史敘述

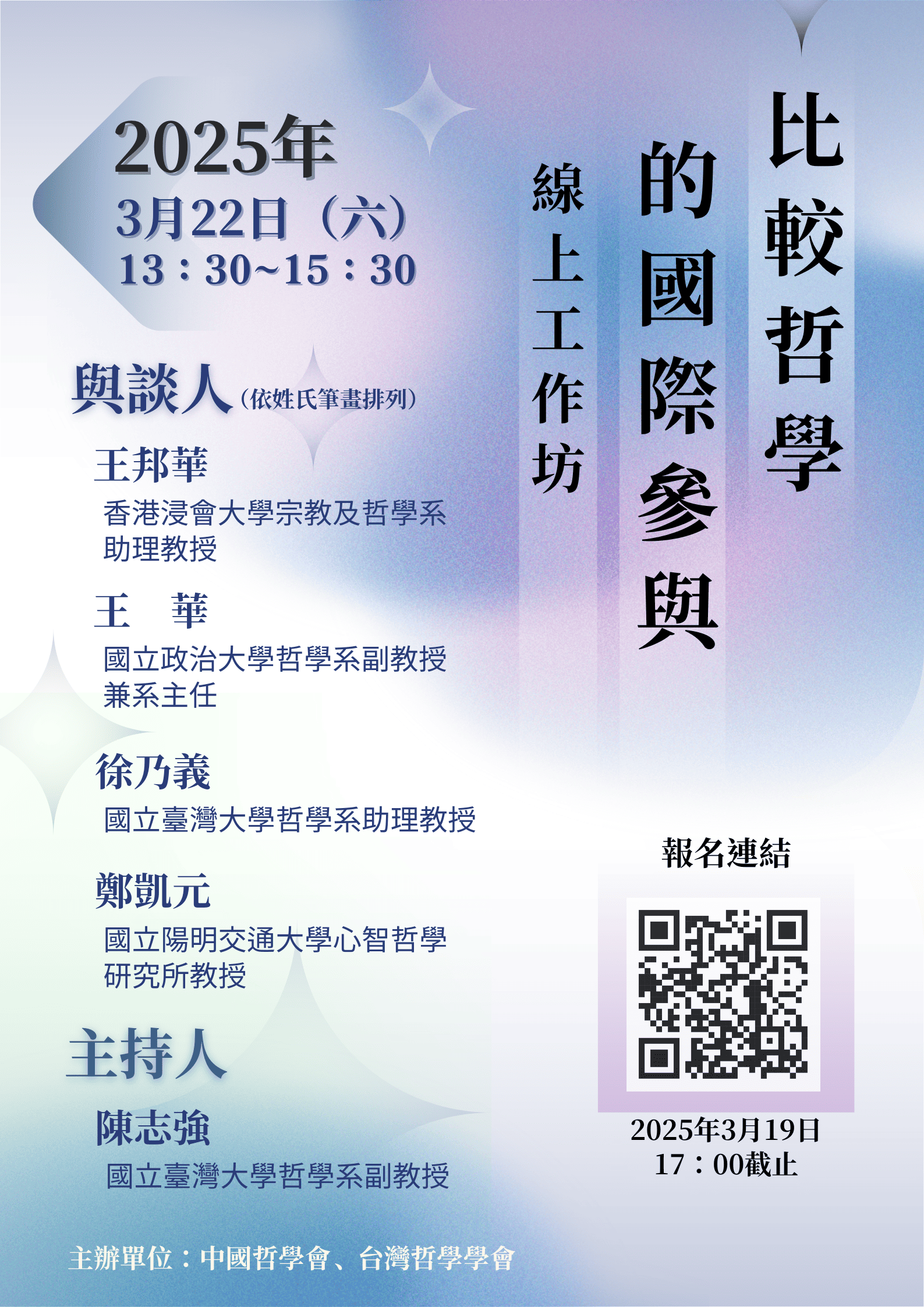

- 【工作坊】「比較哲學的國際參與」線上工作坊

- 【工作坊】Island Voices on the Move: Sinophone Research Forum HKCAL Workshop & Taiwan Workshop

- 【展覽】看得見的紅樓夢

- 【展覽】攻背.命龜:晚商龜背甲特展

- 【展覽】力的多重宇宙——臺灣運動文學特展

- 【展覽】「聽海湧」與它的時代:二戰下的臺籍戰俘監視員特展

- 【展覽】走揣・咱的所在——陳澄波百三特展

- 【展覽】南島織影——館藏原住民族衣飾文物特展

- 【展覽】清法戰爭:西仔反印象記特展

- 【展覽】上升的階梯——清代士人的科考生活

- 【展覽】安陽隋唐墓瓷器特展

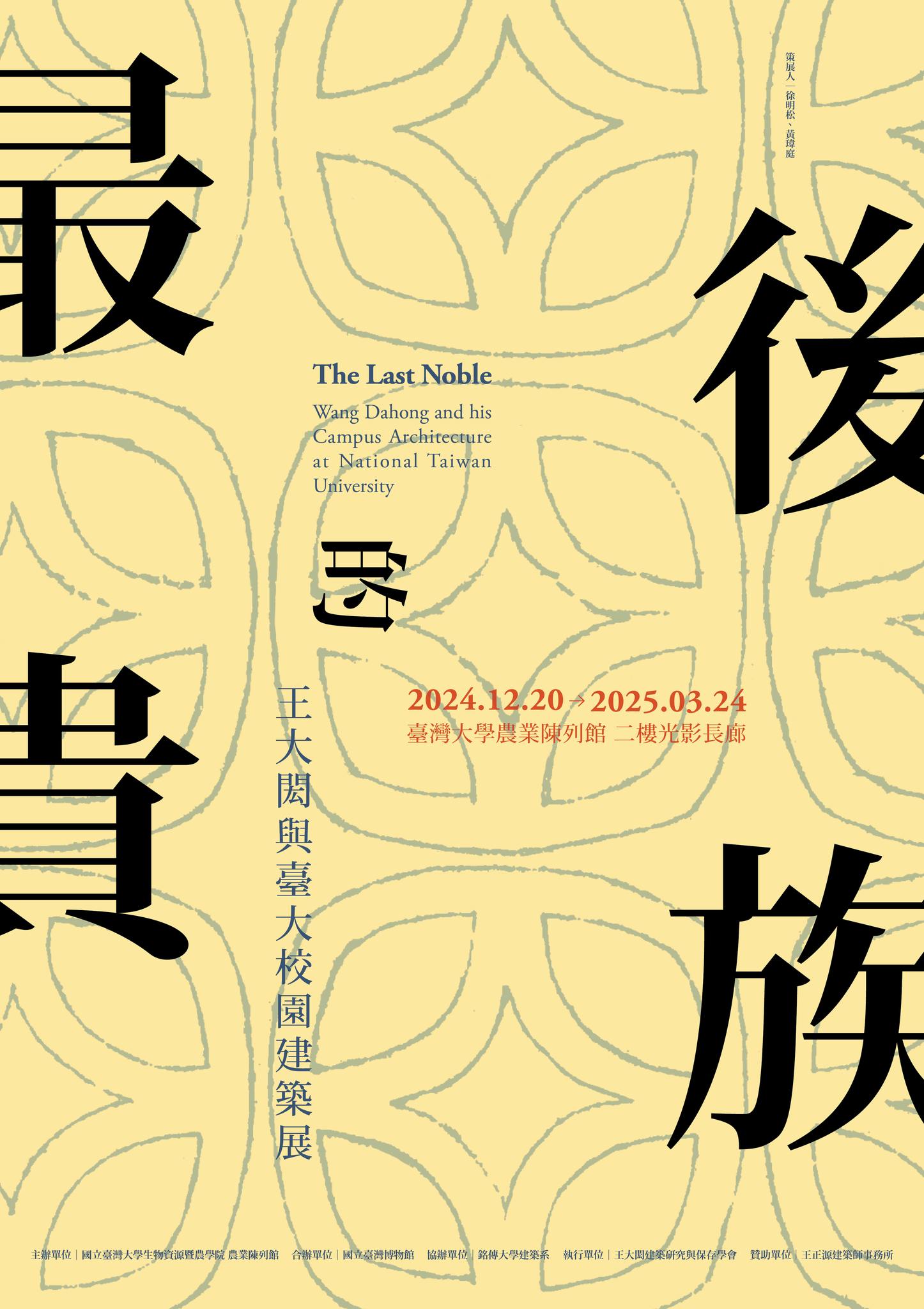

- 【展覽】最後的貴族——王大閎與臺大校園建築特展

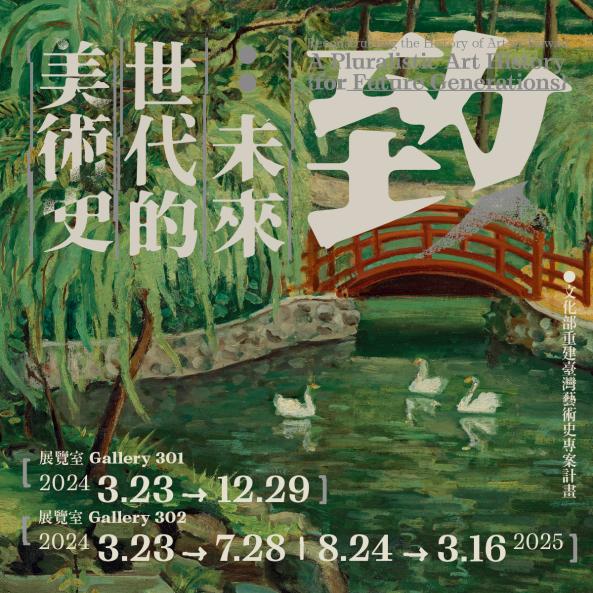

- 【展覽】致未來世代的美術史

- 【展覽】我走.我尋:當代原住民族的移動記事特展

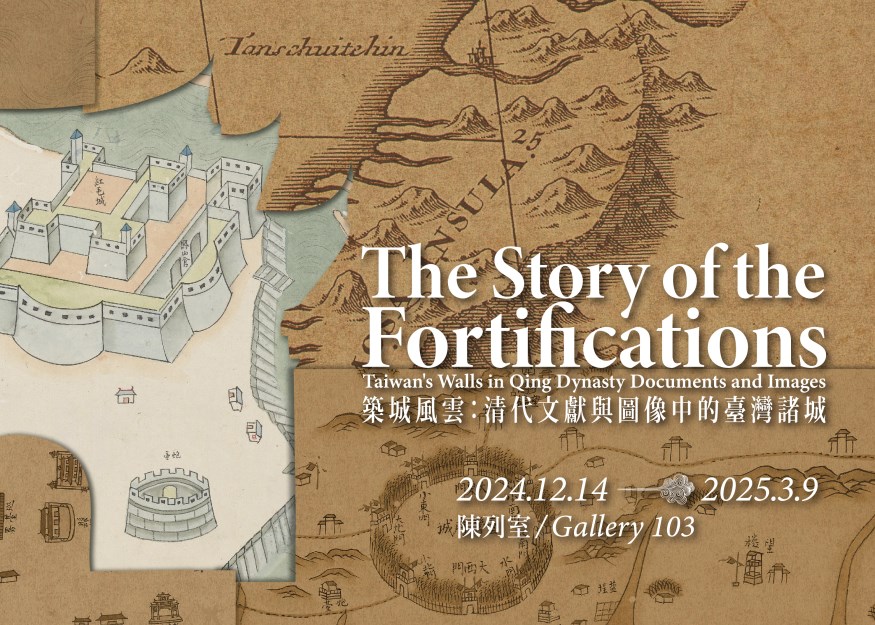

- 【展覽】築城風雲:清代文獻與圖像中的臺灣諸城

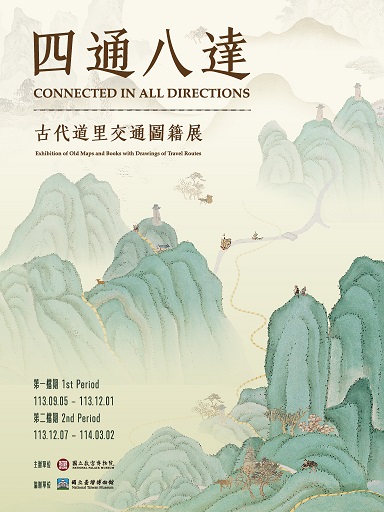

- 【展覽】四通八達——古代道里交通圖籍展

- 【展覽】當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流

- 【展覽】宋元仏画——蒼海を越えたほとけたち

- 【展覽】中国陶磁・至宝の競艶—上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館

- 【展覽】拓本のたのしみ――王羲之と欧陽詢

- 【展覽】洞窟から探る人類史 東南アジアの洞窟遺跡

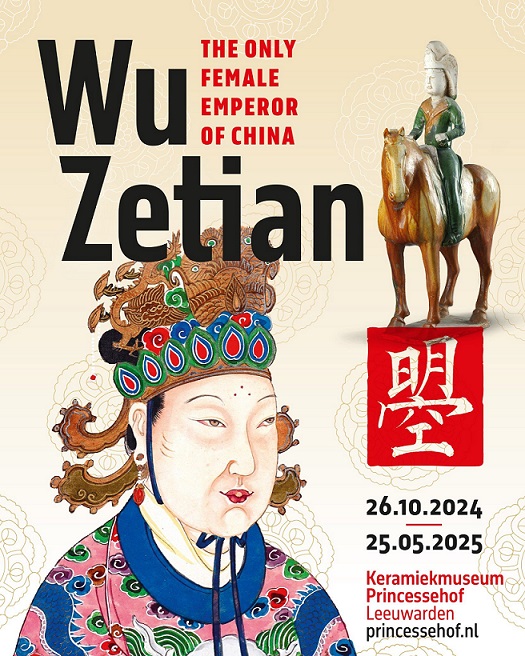

- 【展覽】Wu Zetian: the only female emperor of China

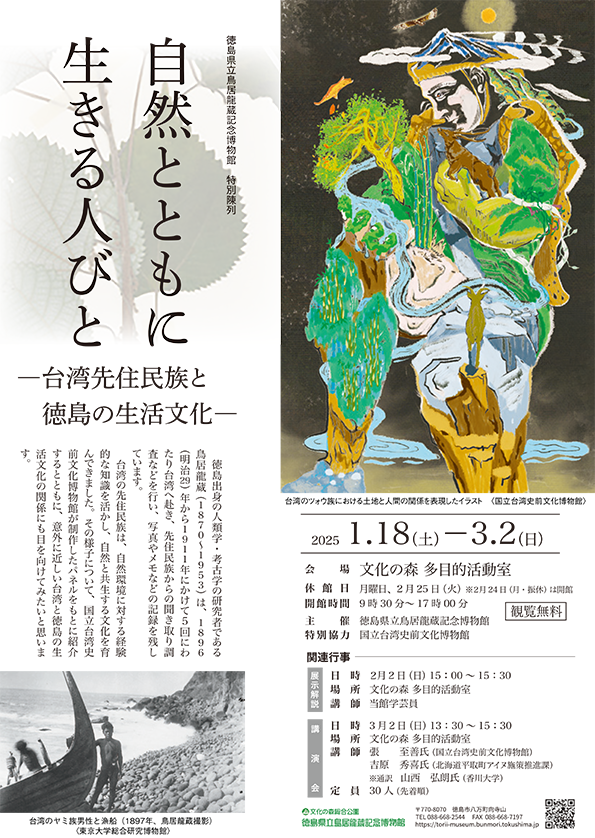

【演講會】鳥居龍蔵と台湾先住民族

標題:

時間:

2025年3月2日(週日)13:30-15:00

地點:

文化の森 多目的活動室(徳島県徳島市八万町向寺山)

主辦單位:

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

內容簡介:

徳島出身の人類学・考古学の研究者である鳥居龍蔵(1870~1953)は、1896(明治29)年から1911年にかけて5回にわたり台湾へ赴き、先住民族からの聞き取り調査などを行い、写真やメモなどの記録を残しています。

台湾の先住民族は、自然環境に対する経験的な知識を活かし、自然と共生する文化を育んできました。その様子について、国立台湾史前文化博物館が制作したパネルをもとに紹介するとともに、意外に近しい台湾と徳島の生活文化の関係にも目を向けてみたいと思います。

講師:

張至善(國立臺灣史前文化博物館副研究員)

吉原秀喜(北海道平取町アイヌ施策推進課)

※通訳:山西弘朗氏(香川大学)

定員:30人(先着順)

系統號:

A-059900

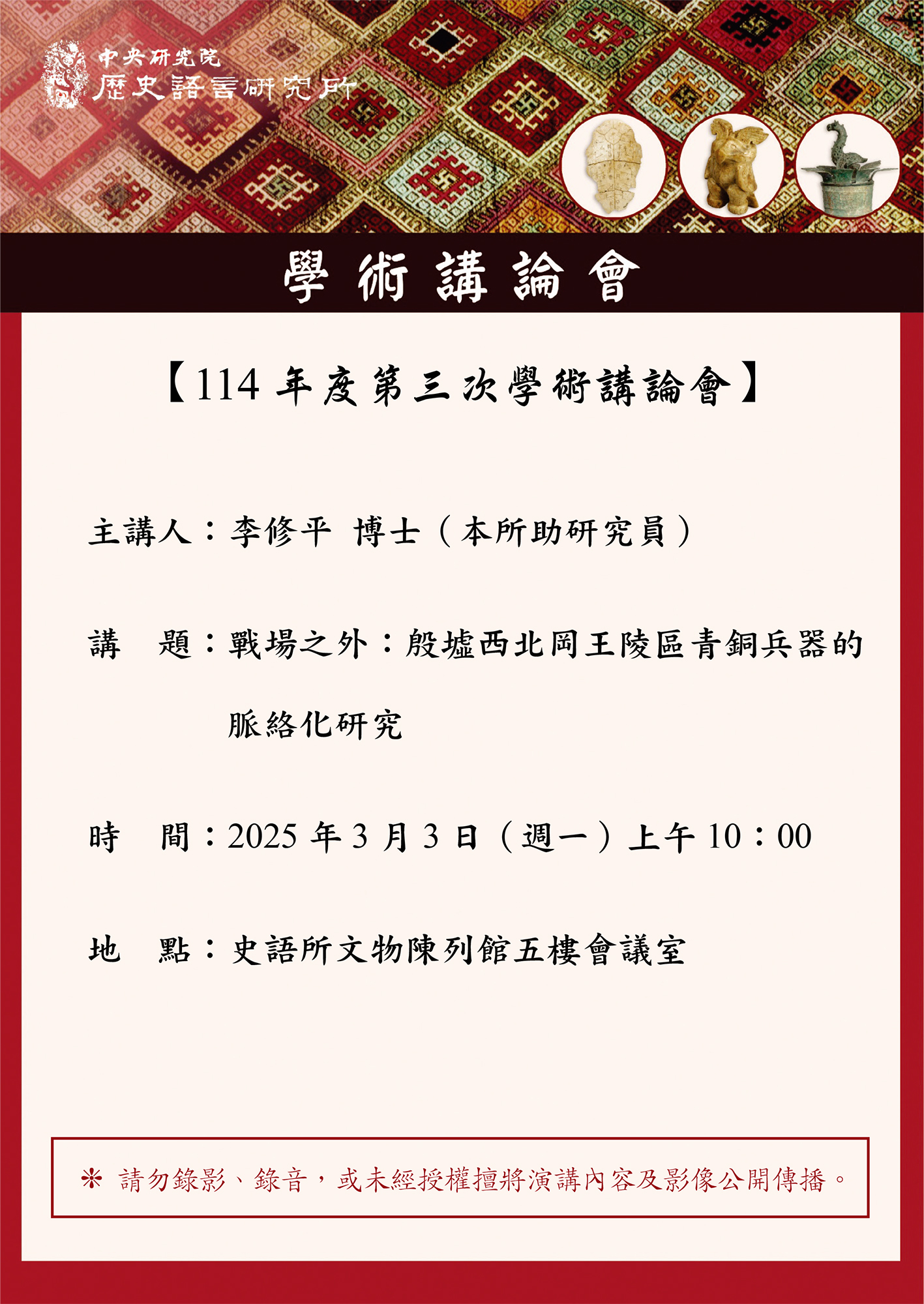

【演講】李修平:戰場之外:殷墟西北岡王陵區青銅兵器的脈絡化研究

標題:

【演講】李修平:戰場之外:殷墟西北岡王陵區青銅兵器的脈絡化研究

時間:

2025年3月3日(週一)10:00

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

李修平(中央研究院歷史語言研究所助研究員)

系統號:

A-059873

【演講】勝木言一郎:大谷探検隊がクチャで収集したふたつの舎利容器

標題:

【演講】勝木言一郎:大谷探検隊がクチャで収集したふたつの舎利容器

時間:

2025年3月4日(週二)15:00-16:00

地點:

龍谷大学大宮学舎東黌2階201教室+Zoomを用いたハイブリッド開催(京都市伏見区深草塚本町67)

主辦單位:

古典籍・文化財デジタルアーカイブ研究センター(DARC)

主講人:

勝木言一郎(東京国立博物館研究員)

聯絡人:

E-mail: rcwbc.kiso@gmail.com

內容簡介:

趣旨説明・講師紹介:三谷真澄(龍谷大学教授)

司会:荻原裕敏(古典籍・文化財デジタルアーカイブ研究センター博士研究員)

この度、龍谷大学古典籍・文化財デジタルアーカイブ研究センター(DARC)では、世界仏教文化研究センター基礎研究部門「西域総合研究班」との共催で、東京国立博物館・研究員の勝木言一郎先生による学術講演会を、下記要領で開催することとなりました。ご関心をお持ちの皆様におかれましては、奮ってご参加ください。

系統號:

A-059815

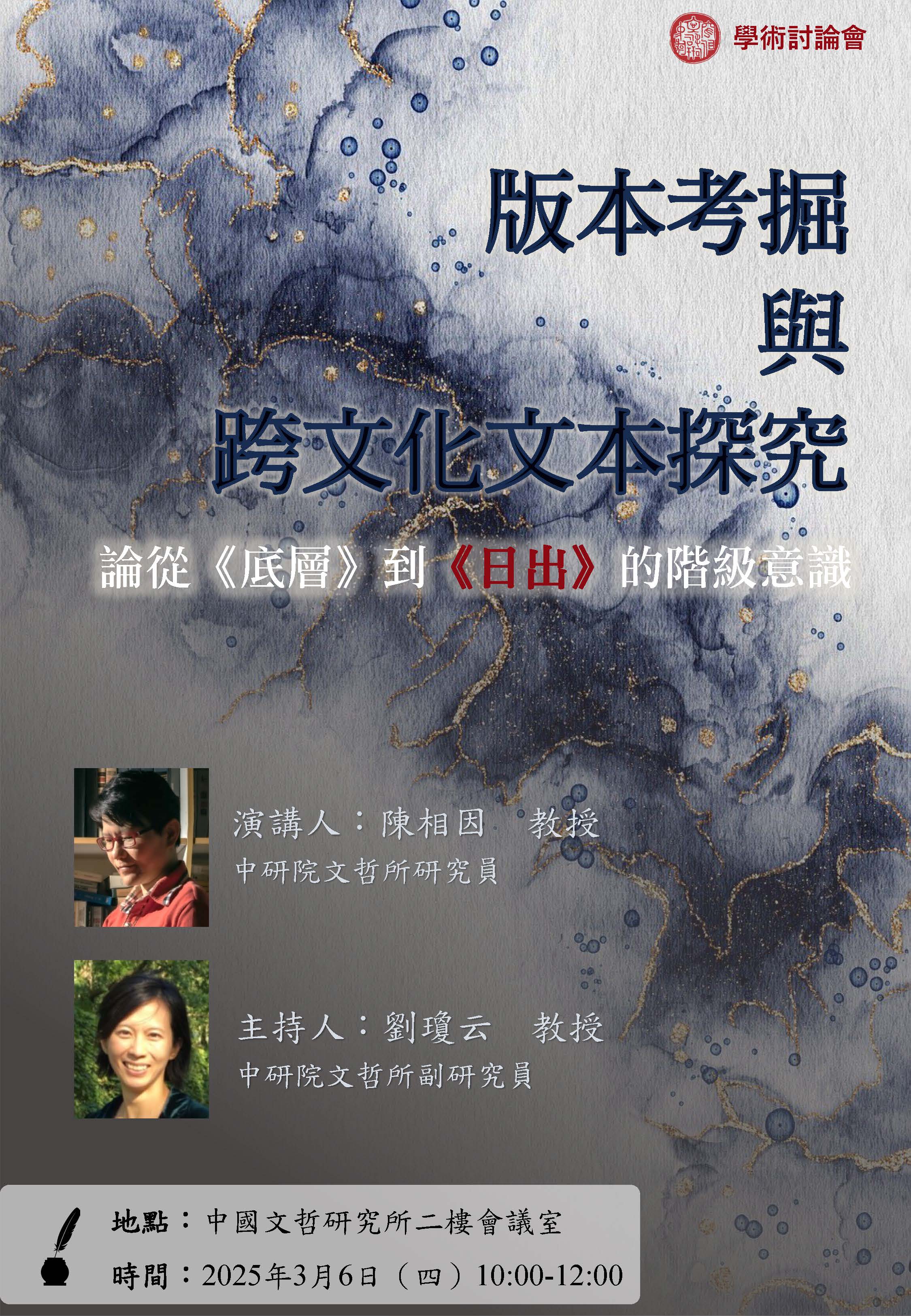

【演講】陳相因:版本考掘與跨文化文本探究

標題:

時間:

2025年3月6日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

主持人:劉瓊云 (中央研究院中國文哲研究所副研究員)

系統號:

A-059922

【演講】潘朝成:噶瑪蘭族坎坷復名復振之路

標題:

時間:

2025年3月6日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

潘朝成(花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會董事長)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

1987年11月23日,臺灣博物館舉行新社岩棺開幕展覽的「豐濱之夜」,邀請岩棺出土地點的豐濱鄉新社部落展演kisaiz(少女成為祭師的儀式),族人以噶瑪蘭族語言與歌舞展現,當天族人公開要求政府承認我們是噶瑪蘭族時,竟造成現場觀眾的譁然,才知道有噶瑪蘭族的存在。

長期以來,主流社會創造的漢化、污名,根深蒂固的扣牢臺灣社會,形成普羅大眾對台灣原住民族的偏見想像,當偏見實踐在生活就是歧視與掠奪的棒子,這是兩百多年來噶瑪蘭族痛苦面對的社會氛圍。1987年,噶瑪蘭族雖然打開復名運動大門,但面對保守主義的政府、學者以及大眾社會的不支持,噶瑪蘭族被迫要證明自己是噶瑪蘭族,於是復名運動激發了文化復振。歷經百般挫折的15年,終於復名成功。

系統號:

A-059791

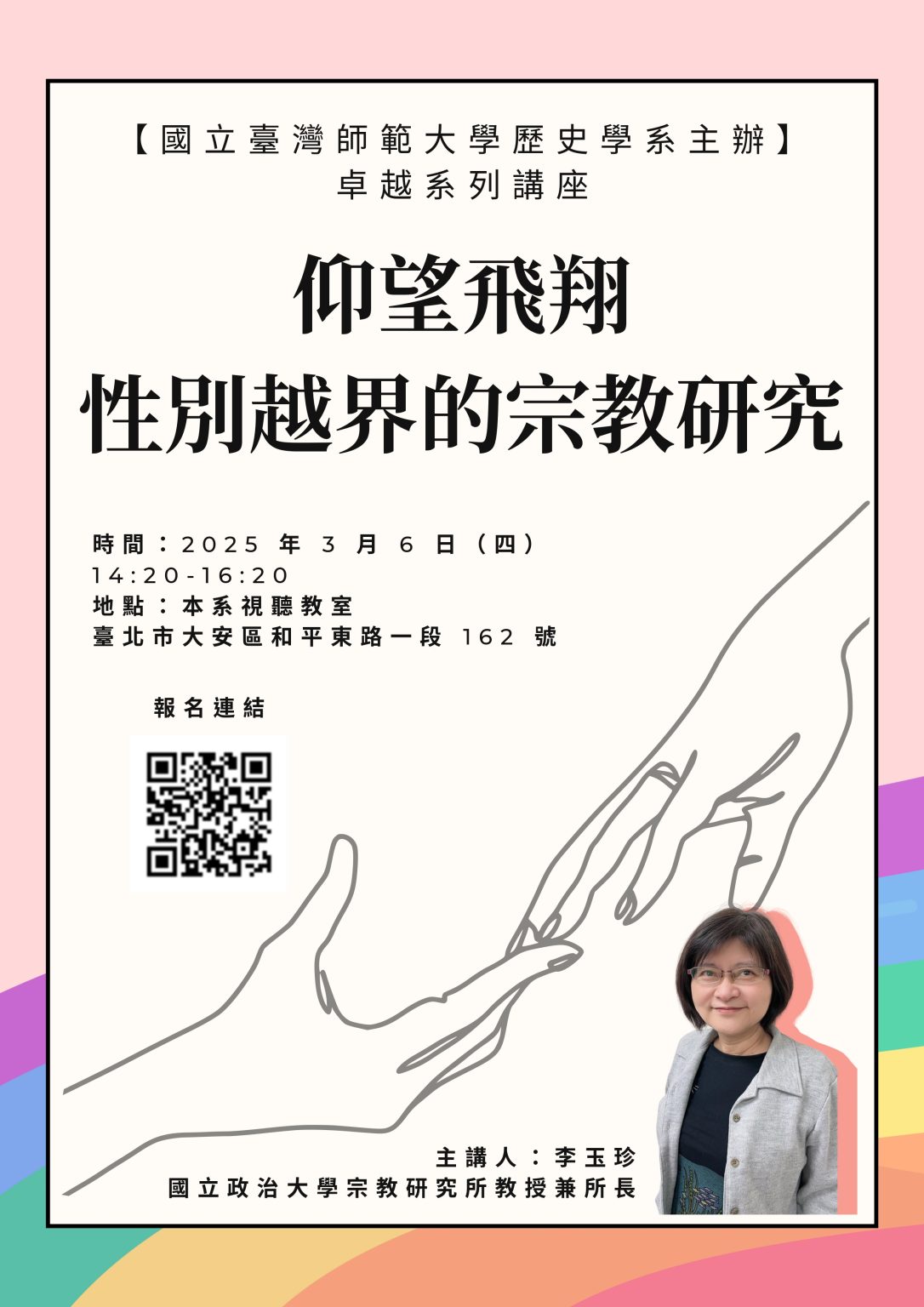

【演講】李玉珍:仰望飛翔:性別越界的宗教研究

標題:

時間:

2025年3月6日(週四)14:20-16:20

地點:

國立臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

李玉珍(國立政治大學宗教研究所教授兼所長)

內容簡介:

我的學術訓練跨歷史、文學、田野調查和性別研究,這在歐美學界很普遍,卻難以在學科壁壘分明的台灣定位。但是跨學科研究對女性修行者的研究卻是必須的,因為資料很少,單一朝代或區域,很難突出其亮點和結構。如果傳統文獻貫穿中古到現代,仍然平庸一致,跨學科有助於挖掘「新文本」;以今擬古,更能深化了解研究對象,挖掘好問題。

從〈寺院廚房裡的姊妹情〉到〈女性的佛教、佛教的女性〉,從齋姑、比丘尼、優婆夷到觀音媽、媽祖婆,從本土化到跨國,從宗教魅力到宗教管理,從民間佛教教派到新興宗教運動,已然優游宗教與性別研究的領域30載。這場演講除了介紹我自己的研究方法和成果,也將自我剖析身處雙重邊緣化領域的生存之道。仰望性別的玻璃天花板,我們姊妹如何迂迴飛翔。

系統號:

A-059866

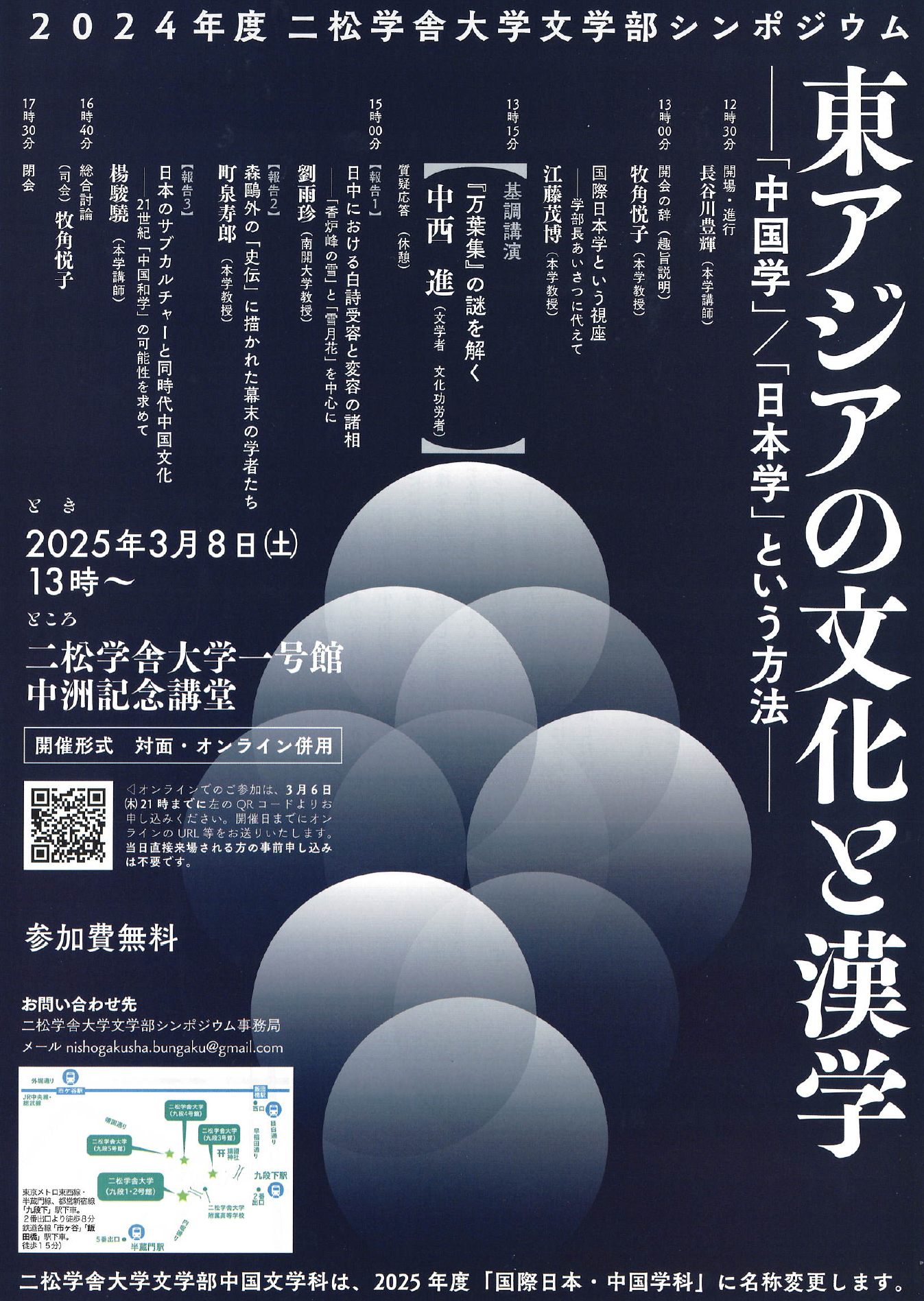

【演講會】東アジアの文化と漢学——「中国学」/「日本学」という方法

標題:

【演講會】東アジアの文化と漢学——「中国学」/「日本学」という方法

時間:

2025年3月8日(週六)13:00-17:30

地點:

二松学舎大学一号館中洲記念講堂+オンライン(東京都千代田区三番町6-16)

主辦單位:

二松学舎大学文学部国際日本・中国学科

聯絡人:

E-mail: nishogakusha.bungaku@gmail.com

內容簡介:

12時半 開場・進行

長谷川豊輝(二松学舎大学講師)

13時 開会の辞(趣旨説明)

牧角悦子(二松学舎大学教授)

国際日本学という視座──学部長あいさつに代えて

江藤茂博(二松学舎大学教授)

13時15分 基調講演

『万葉集』の謎を解く

中西進(文学者 文化功労者)

質疑応答(休憩)

15時

【報告1】

日中における白詩受容と変容の諸相──「香炉峰の雪」と「雪月花」を中心に

劉雨珍(南開大学教授)

【報告2】

森鷗外の「史伝」に描かれた幕末の学者たち

町泉寿郎(二松学舎大学教授)

【報告3】

日本のサブカルチャーと同時代中国文化──21世紀「中国和学」の可能性を求めて

楊駿驍(二松学舎大学講師)

16時40分 総合討論

(司会)牧角悦子

17時半 閉会

参加のお申し込み締切は3月6日(木)21時です。

※なお、来場ご希望の方は申し込み不要です。当日会場へお越しください。

系統號:

A-059895

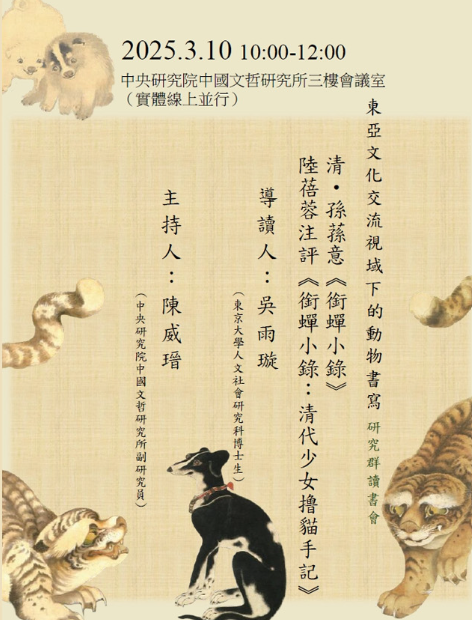

【座談會】孫蓀意《銜蟬小錄》 陸蓓蓉注評《銜蟬小錄:清代少女撸貓手記》

標題:

【座談會】孫蓀意《銜蟬小錄》 陸蓓蓉注評《銜蟬小錄:清代少女撸貓手記》

時間:

2025年3月10日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所三樓會議室+Webex視訊(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

導讀人:吳雨璇(東京大學人文社會研究科中文研究室博士生)

主持人:陳威瑨 (中央研究院中國文哲研究所副研究員)

系統號:

A-059921

【演講】黃國超:有歌一起唱:林班勞動與歌謠發聲

標題:

時間:

2025年3月11日(週二)11:00-13:00

地點:

中研院臺灣史研究所802室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所族群史研究群

主講人:

黃國超(靜宜大學臺灣文學系副教授)

聯絡人:

陳助理,Email: ethnohistorytw@gmail.com

內容簡介:

「林班歌」泛指1960至1980年代,原住民在林班地工作時所傳唱的歌謠。臺灣光復後,政府為了配合造林政策及社會發展需求,雇用大量原住民族人投入山林工作,成為林班勞動的主力,主要有砍草整地、搬樹植栽及修枝疏伐等作業。

在物資匱乏的年代,為圖溫飽,原住民工人遠離了自己的家鄉,長達數月投身山林工作。夜晚時分,大家圍著火堆用吉他即興編出歌曲,娛樂別人與自己,成為辛勞過後消除疲累與寂寥的出口。這些林班歌謠,歌詞混合了原住民族語、日語及華語,旋律則融合了傳統古謠、日本歌謠及中西流行歌曲,內容多變且豐富。至今仍傳唱在原住民各族群及部落之間,原住民工人以歌代筆,用歌謠紀錄了戰後原住民族社會發展的人民心聲。

備註:

1.現場活動將提供午膳,欲報名者請填妥報名表單,報名系統將於3/6(四)關閉。請於報名表中選擇葷食或素食,亦可選擇不用餐。

2.報名成功者將發信通知。報名成功若不克參加,麻煩來信告知陳助理,否則日後將不錄取。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

系統號:

A-059818

【演講】胡華喻:元末明初梁寅在江西新喻所發展的經學思想:以《春秋》與《中庸》的關聯為中心

標題:

【演講】胡華喻:元末明初梁寅在江西新喻所發展的經學思想:以《春秋》與《中庸》的關聯為中心

時間:

2025年3月12日(週三)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所三樓討論室+視訊會議(臺北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

胡華喻(中央研究院中國文哲研究所訪問學員)

內容簡介:

主持人:陳威瑨(中央研究院中國文哲研究所副研究員)

評論人:史甄陶(國立臺灣大學中國文學系副教授)

系統號:

A-059887

【演講】陳建守:梁啟超、松平康國與《世界近世史》

標題:

時間:

2025年3月13日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

主講人:

陳建守(中央研究院近代史研究所副研究員)

內容簡介:

主持人:喬舒亞‧弗里曼(中央研究院近代史研究所助研究員)

評論人: 韓承樺(國立臺灣大學歷史學系助理教授)

摘要:本文將以梁啟超初履東瀛之時,閱讀的一本史著《世界近世史》作為討論的起點,探討梁啟超早期的日本經驗。本文將劃分成三個部份。第一,《世界近世史》是一本什麼樣的書籍?作者是誰?出版的時代脈絡為何?第二,過去我們都知道梁啟超早年的思想資源來自日本,那麼《世界近世史》在梁啟超的思想版圖上扮演什麼樣的角色?梁啟超從這本書中得到什麼樣的知識?是不是利用這些知識寫成了文章?第三,這樣一本不受注意的西洋史著《世界近世史》在後世的梁啟超研究中可以提供什麼樣的新資訊,進而幫助研究理解梁啟超的思想世界。本文將先就《世界近世史》的原著與漢文譯本進行介紹,並旁及《世界近世史》的內容與撰述理念,嗣後則將討論梁啟超寫於《世界近世史》上的案語,所透露出來的思想訊息。

系統號:

A-059918

【演講】李文環:港都、工業城:高雄歷史的形成與變遷

標題:

時間:

2025年3月13日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

李文環(國立高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所教授)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

高雄緣起海港。自1900年起,鐵道和港埠建設在港邊展開,海陸聯運是高雄聯通世界的平臺。而後,現代化工業接二連三引進,首先是製糖工業,接著是製磚工業、水泥工業、化學工業和石油煉製工業等。終日治時期,高雄不僅僅是港都,更是工業城。二次大戰後,高雄的港埠建設持續擴張,各式機能因應時代需求,1989年高雄港躍居世界第三大貨櫃吞吐港。同時,高雄市更肩負國家發展先進工業的使命,1950年代塑化工業、1960年代石油化學工業和著名的加工出口區代工產業,以及1970年代的重工業等,為臺灣經濟奇蹟奠定厚實的基礎。

系統號:

A-059792

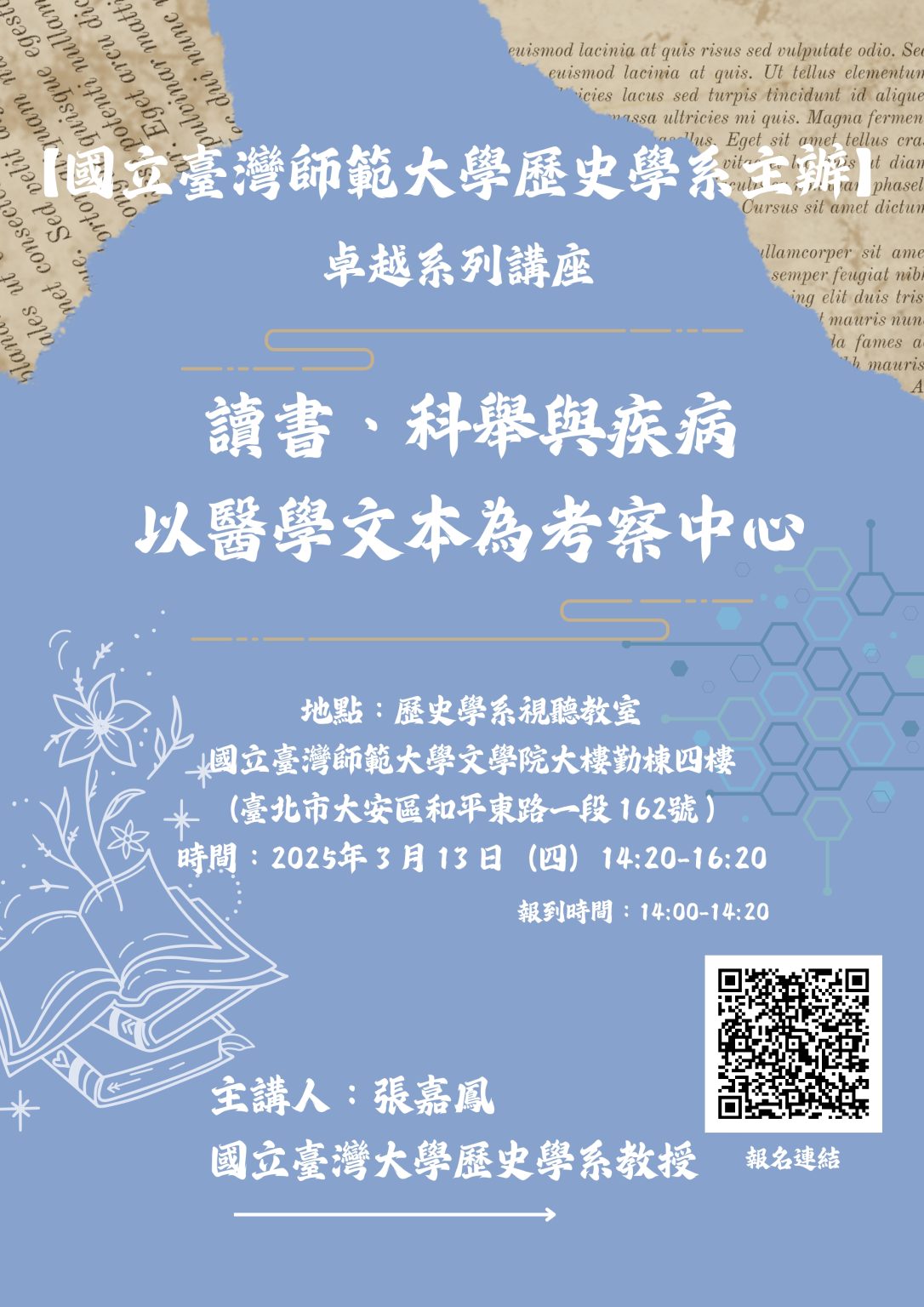

【演講】張嘉鳳:讀書、科舉與疾病——以醫學文本為考察中心

標題:

時間:

2025年3月13日(週四)14:20-16:20

地點:

國立臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

張嘉鳳(國立臺灣大學歷史學系教授)

內容簡介:

科舉考試是古代中國取士的主要途徑,讀書制藝與參加科考遂成為求取功名者的必經之路與生活常態。為此,士人往往主動積極的投入,父母師長亦殷切鼓勵莘莘學子力爭上游,社會因此瀰漫稱頌勤學與入仕的風氣,從而共構士人的生活圖像及其歷史記憶。在此一普遍的價值取向之下,大多數的文本樂道士人之好學勵進,繼而歌頌鯉躍龍門的歡騰。然而,士人在勤向窗前讀經書之際,不免付出健康的代價,而考試所帶來的緊張與壓力,甚或屢試不第的焦慮與沮喪,亦可能損及身體,惟此情狀多隱沒於上述文本之中。即使如此,我們仍能從醫學文本尋獲蛛絲馬跡。據此,本文擬從醫療的角度出發,以因讀書制藝、參與科考與名落孫山而患病的案例為中心,一窺讀書與考試對士人身心的影響,揭示士人日常與健康交織出的幽微面向。

系統號:

A-059867

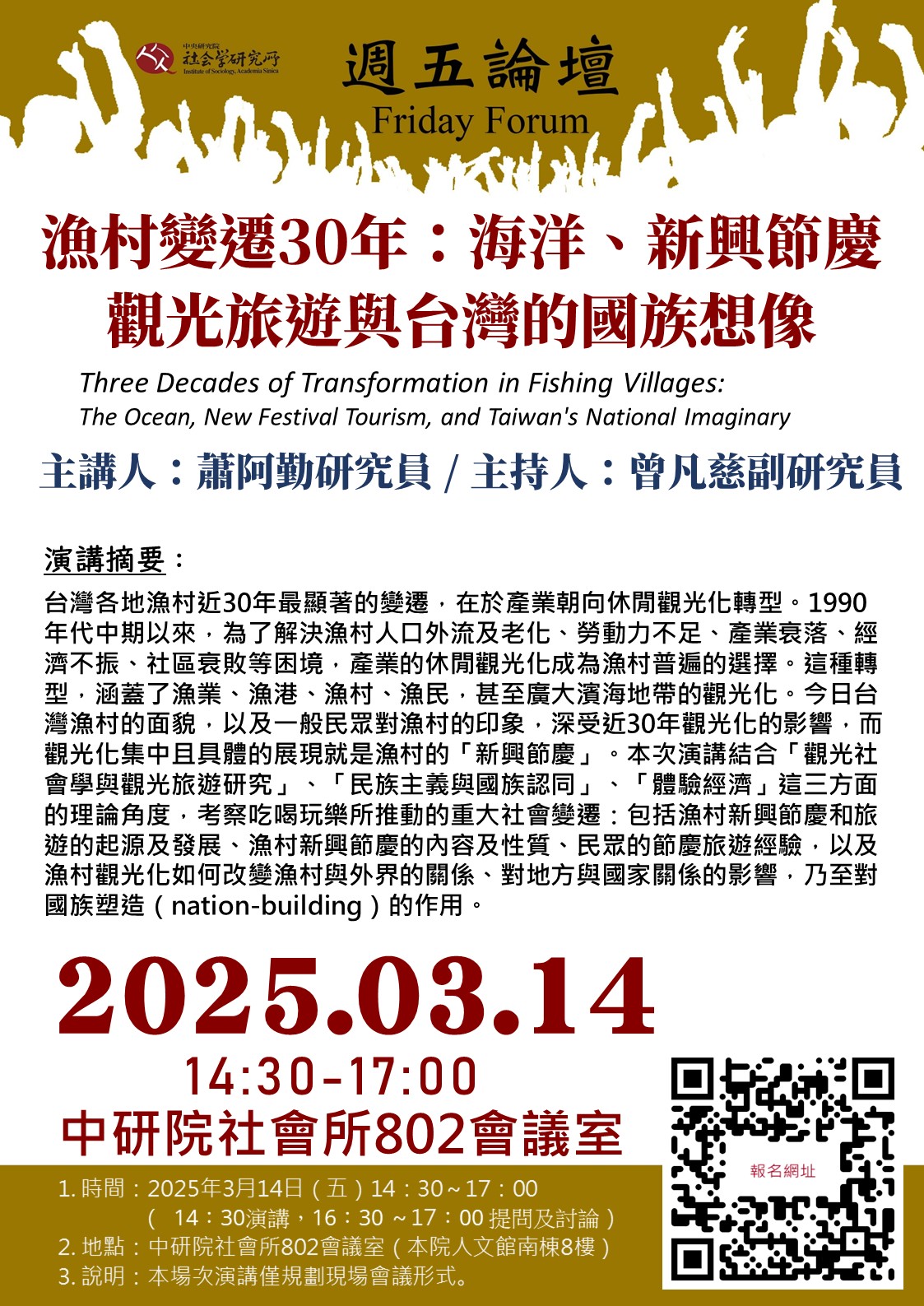

【演講】蕭阿勤:漁村變遷30年:海洋、新興節慶觀光旅遊與臺灣的國族想像

標題:

【演講】蕭阿勤:漁村變遷30年:海洋、新興節慶觀光旅遊與臺灣的國族想像

時間:

2025年3月14日(週五)14:30-17:00

地點:

中研院社會學研究所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所

主講人:

蕭阿勤(中央研究院社會學研究所研究員)

聯絡人:

陳怡雯,E-mail: carol0110@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:曾凡慈(中央研究院社會學研究所副研究員)

摘要:臺灣各地漁村近30年最顯著的變遷,在於產業朝向休閒觀光化轉型。1990年代中期以來,為了解決漁村人口外流及老化、勞動力不足、產業衰落、經濟不振、社區衰敗等困境,產業的休閒觀光化成為漁村普遍的選擇。這種轉型,涵蓋了漁業、漁港、漁村、漁民,甚至廣大濱海地帶的觀光化。今日台灣漁村的面貌,以及一般民眾對漁村的印象,深受近30年觀光化的影響,而觀光化集中且具體的展現就是漁村的「新興節慶」。本次演講結合「觀光社會學與觀光旅遊研究」、「民族主義與國族認同」、「體驗經濟」這三方面的理論角度,考察吃喝玩樂所推動的重大社會變遷:包括漁村新興節慶和旅遊的起源及發展、漁村新興節慶的內容及性質、民眾的節慶旅遊經驗,以及漁村觀光化如何改變漁村與外界的關係、對地方與國家關係的影響,乃至對國族塑造(nation-building)的作用。

活動說明:

1. 本場次僅提供實體參與形式。

2. 14:30演講,14:30-17:00提問及討論。

系統號:

A-059845

【演講】鄭維中:連結看得見的城市——航行於巴達維亞與長崎間的唐船(1665-1719)

標題:

【演講】鄭維中:連結看得見的城市——航行於巴達維亞與長崎間的唐船(1665-1719)

時間:

2025年3月14日(週五)15:00-17:00

地點:

臺大歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國科會歷史學人才培育計畫、國立臺灣大學歷史學系

主講人:

鄭維中(中央研究院臺灣史研究所副研究員兼副所長)

內容簡介:

主持人:林美香(國立臺灣大學歷史學系教授)

※ 本系演講歡迎參加,無需報名,直接入場簽到即可。

系統號:

A-059850

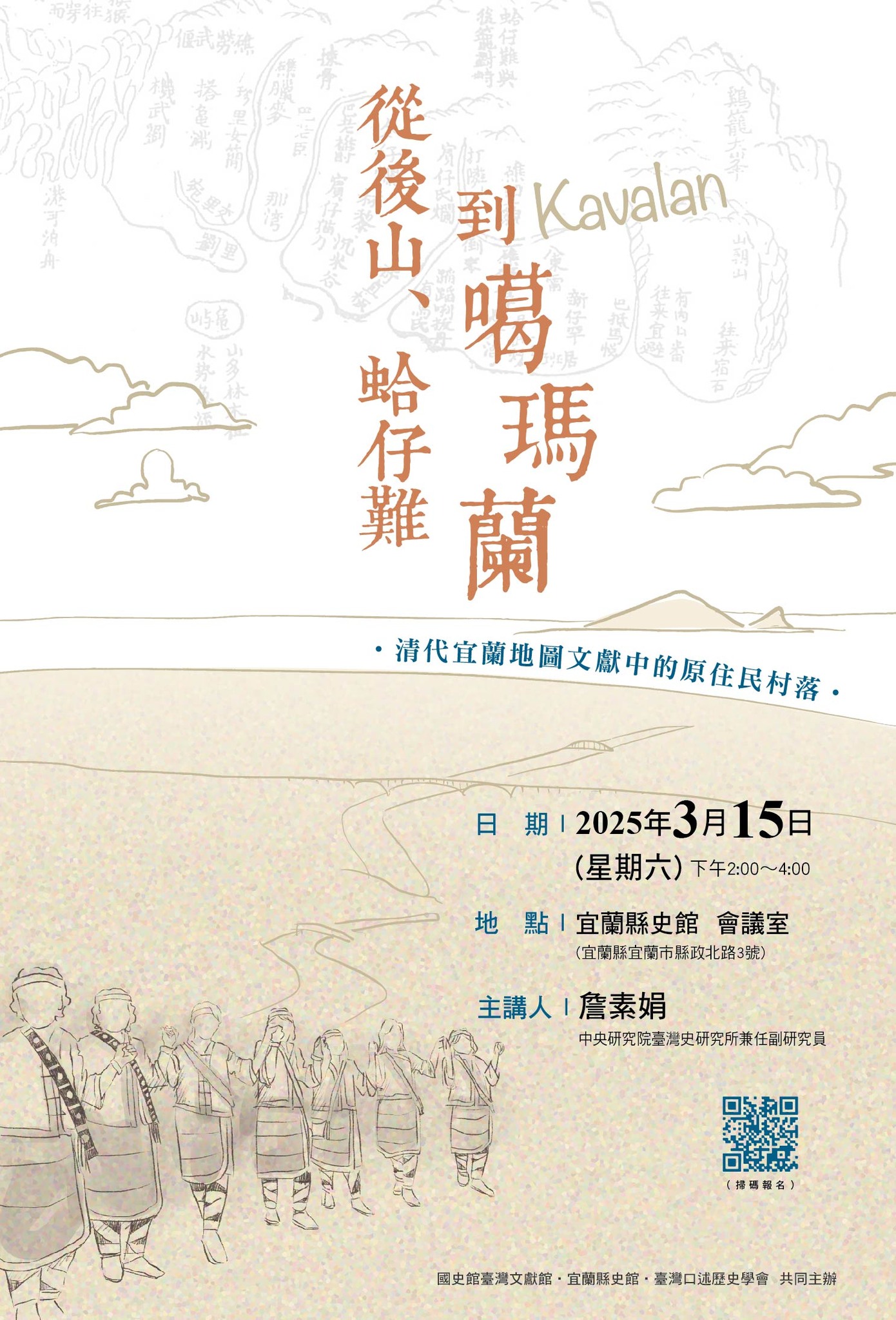

【演講】詹素娟:從後山、蛤仔難到噶瑪蘭——清代宜蘭地圖文獻中的原住民村落

標題:

【演講】詹素娟:從後山、蛤仔難到噶瑪蘭——清代宜蘭地圖文獻中的原住民村落

時間:

2025年3月15日(週六)14:00-16:00

地點:

宜蘭縣史館會議室(宜蘭縣宜蘭市縣政北路3號)

主辦單位:

國史館臺灣文獻館、宜蘭縣史館、臺灣口述歷史學會

主講人:

詹素娟(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

內容簡介:

為推廣臺灣文獻研究與歷史文化,本(114)年3月15日(星期六)下午2時,臺灣文獻講座宜蘭場次,假宜蘭縣史館會議室(宜蘭縣宜蘭市縣政北路3號)舉行。國史館臺灣文獻館向來重視歷史文化研究與推廣,特別與宜蘭縣史館及臺灣口述歷史學會攜手合作,邀請中央研究院臺灣史研究所詹素娟老師專題演講,講題「從後山、蛤仔難到噶瑪蘭──清代宜蘭地圖文獻中的原住民村落」,深入剖析清代宜蘭地區原住民族群的歷史變遷與空間發展。

本次演講報名自即日起至3月13日(四)24時止。採線上報名(建議以google chrome瀏覽器開啟),全程免費,名額60人。更多資訊請至國史館臺灣文獻館官網或宜蘭縣史館網站查詢。

系統號:

A-059858

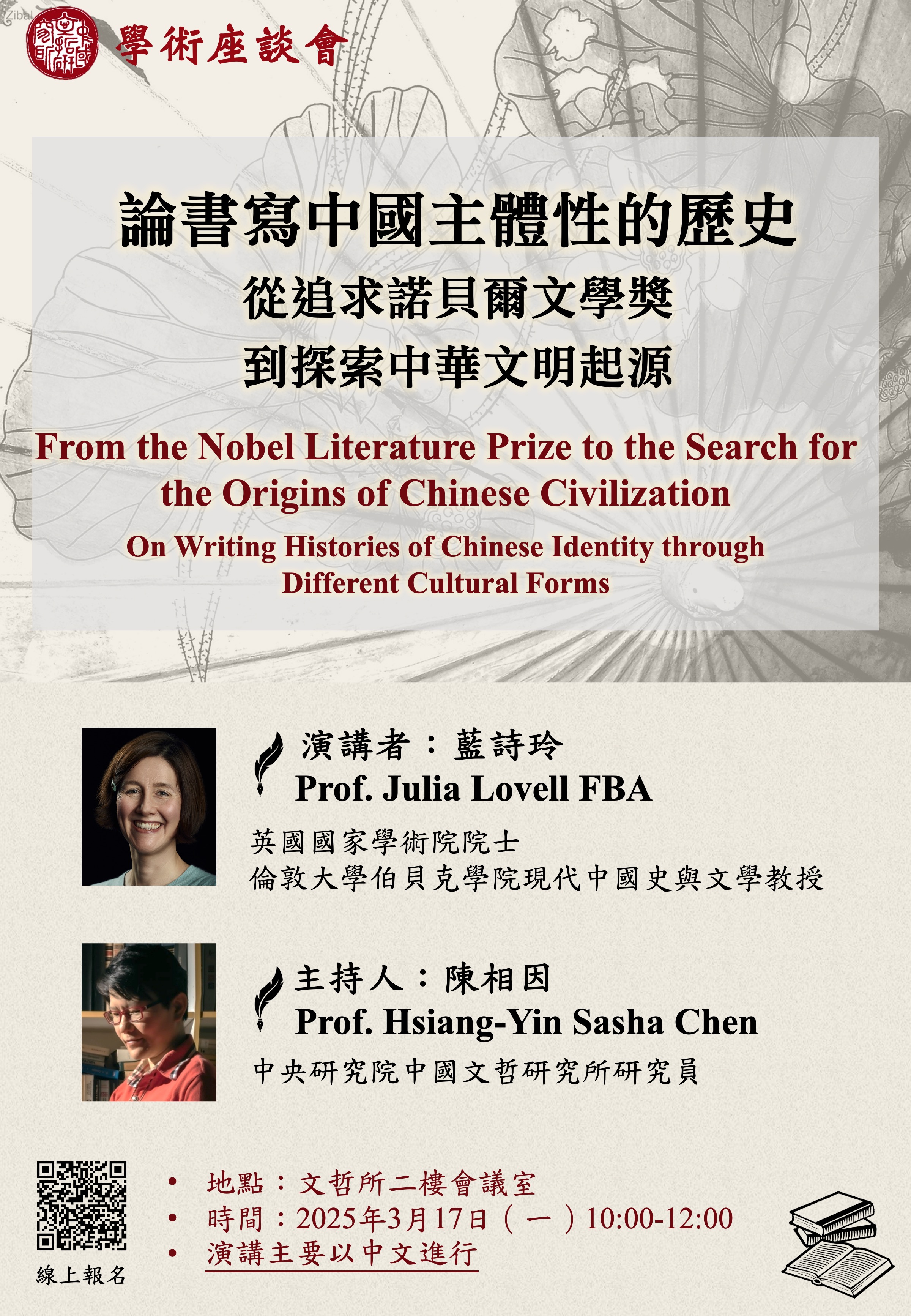

【演講】藍詩玲:論書寫中國主體性的歷史:從追求諾貝爾文學獎到探索中華文明起源

標題:

【演講】藍詩玲:論書寫中國主體性的歷史:從追求諾貝爾文學獎到探索中華文明起源

時間:

2025年3月17日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

藍詩玲(Julia Lovell FBA,英國國家學術院院士、倫敦大學伯貝克學院現代中國與文學教授)

內容簡介:

主持人:陳相因 (中央研究院中國文哲研究所研究員)

※會場有人數上限,為控管會議人數,主辦單位保留審核參加實體會議的權利的權利。

系統號:

A-059923

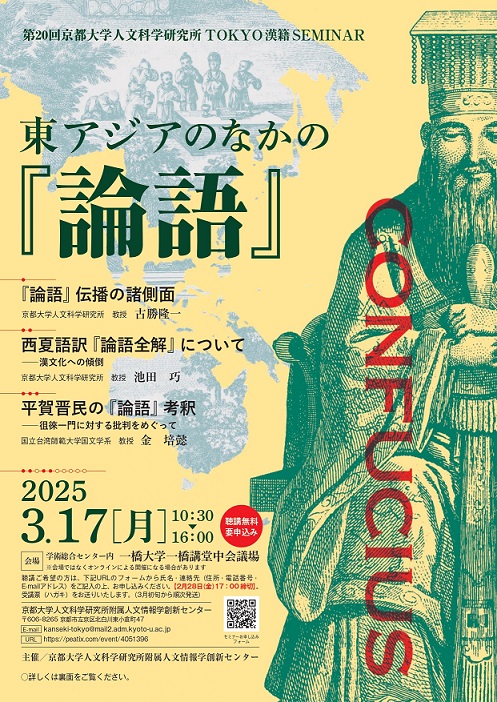

【演講會】第20回京都大学人文科学研究所TOKYO漢籍SEMINAR——東アジアのなかの『論語』

標題:

【演講會】第20回京都大学人文科学研究所TOKYO漢籍SEMINAR——東アジアのなかの『論語』

時間:

2025年3月17日(週一)10:30-16:00

地點:

一橋大学一橋講堂中会議場(東京都千代田区一ツ橋2-1-2)

主辦單位:

京都大学人文科学研究所附属人文情報学創新センター

聯絡人:

Tel: 075-753-6997

內容簡介:

司会/野原将揮(人文科学研究所准教授)

10:30~10:45 ◎開会挨拶 人文科学研究所副所長/池田巧

10:45~11:45 ◎講 演 『論語』伝播の諸側面/古勝隆一(京都大学人文科学研究所教授)

11:45~13:00 ◎休 憩

13:00~14:00 ◎講 演 西夏語訳『論語全解』について――漢文化への傾倒/池田巧(京都大学人文科学研究所教授)

14:00~14:20 ◎休 憩

14:20~15:20 ◎講 演 平賀晋民の『論語』考釈――徂徠一門に対する批判をめぐって/金培懿(国立台湾師範大学国文学系教授)

15:20~15:35 ◎休 憩

15:35~15:55 ◎質問への回答

15:55~16:00 ◎閉会挨拶

参加方法:

聴講無料・要申し込み【参加定員/200名(申し込み順)】*定員を超えた場合はお知らせします。

聴講ご希望の方は、下記URLのフォームから氏名・連絡先(住所・電話番号・E-mailアドレス)をご記入の上、お申し込みください。

【受付開始1月7日(火)10:00 ~ 2月28日(金)17:00締切】

受講票(ハガキ)をお送りいたします。(3月初旬から順次発送)

京都大学人文科学研究所

附属人文情報学創新センター

〒606-8265 京都市左京区北白川東小倉町47

E-mail : kanseki-tokyo[AT]mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (スパムメール防止のため、@マークは画像にしています)

URL : https://peatix.com/event/4051396

系統號:

A-059770

【演講】Jessey Choo: The Sins of the Father: Religious Discourses and Rituals on Abortion, Miscarriage, and Inherited Burden in Medieval China

標題:

時間:

2025年3月19日(週三)12:00-13:15

地點:

Department of East Asian Studies, Princeton University (202 Jones Hall, Princeton, NJ 08544)

主辦單位:

Department of East Asian Studies, Princeton University

主講人:

Jessey Choo (Associate Professor of Chinese History and Religion at Rutgers University-New Brunswick)

系統號:

A-059769

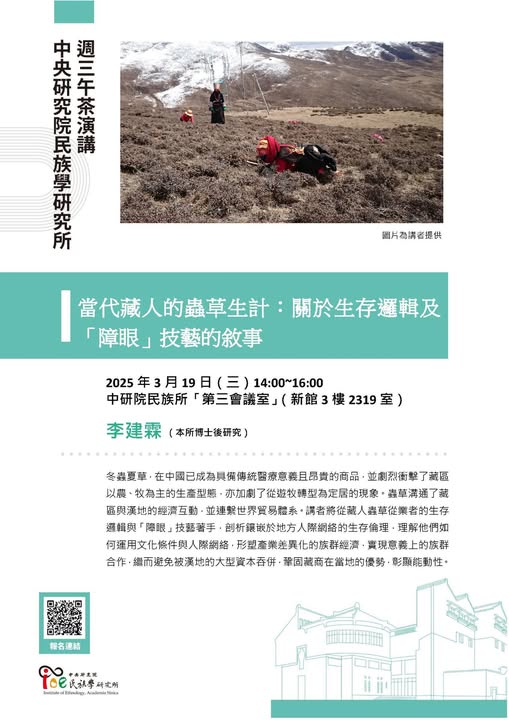

【演講】李建霖:當代藏人的蟲草生計:關於生存邏輯及「障眼」技藝的敘事

標題:

【演講】李建霖:當代藏人的蟲草生計:關於生存邏輯及「障眼」技藝的敘事

時間:

2025年3月19日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院民族所2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

李建霖(中央研究院民族學研究所博士後研究)

聯絡人:

林小姐,Tel: (02)2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:吳明仁(中央研究院民族學研究所助研究員)

演講摘要:冬蟲夏草,在中國已成為具備傳統醫療意義且昂貴的商品,並劇烈衝擊了藏區以農、牧為主的生產型態,亦加劇了從遊牧轉型為定居的現象。蟲草溝通了藏區與漢地的經濟互動,並連繫世界貿易體系。講者將從藏人蟲草從業者的生存邏輯與「障眼」技藝著手,剖析鑲嵌於地方人際網絡的生存倫理,理解他們如何運用文化條件與人際網絡,形塑產業差異化的族群經濟,實現意義上的族群合作,繼而避免被漢地的大型資本吞併,鞏固藏商在當地的優勢,彰顯能動性。

報名:請有意參與者於3/11(二)23:00前填寫報名表單,屆時將以email寄發錄取信,請以錄取通知信為準,恕不接受現場報名。請使用桌機或筆電報名(避免用手機),感謝您的配合。

系統號:

A-059883

【演講】Mélodie Doumy, Sam van Schaik: Vajrasattva and the Wheel: Investigating a mysterious object from Dunhuang Cave 17

標題:

時間:

2025年3月19日(週三)16:30-18:00

地點:

Princeton University, Jones Hall 202 (202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program

主講人:

Mélodie Doumy (Curator of Chinese Collection at the British Library), Sam van Schaik (Head of the Endangered Archives Programme at the British Library)

內容簡介:

A mysterious object from the “library cave” at Dunhuang, now in the British Library, has puzzled scholars for over a century – an octagonal miniature painting on paper, which is mounted onto a pointed wooden stick. Each side bears a different motif: on one side, a figure which is probably the deity Vajrasattva, and on the other, a wheel. This unique object is an example of the cross-fertilization between various visual traditions seen in Dunhuang during this period, and was probably used in Buddhist ritual practices before being deposited in the cave in the tenth century. Trying to understand the culture and practices that surrounded the creation and use of this unique object has led us to use and integrate a variety of different approaches. In this talk we investigate the object from five different angles: (i) the nature of the find site, (ii) the physical object as a museum collection item, (iii) the painted images, and their place in the artistic traditions of China, Tibet and Central Asia, (iv) the literary context in tantric Buddhist ritual texts also found in the cave, and (v) the social context, a living tradition with links to Buddhist practices of the present day.

系統號:

A-059768

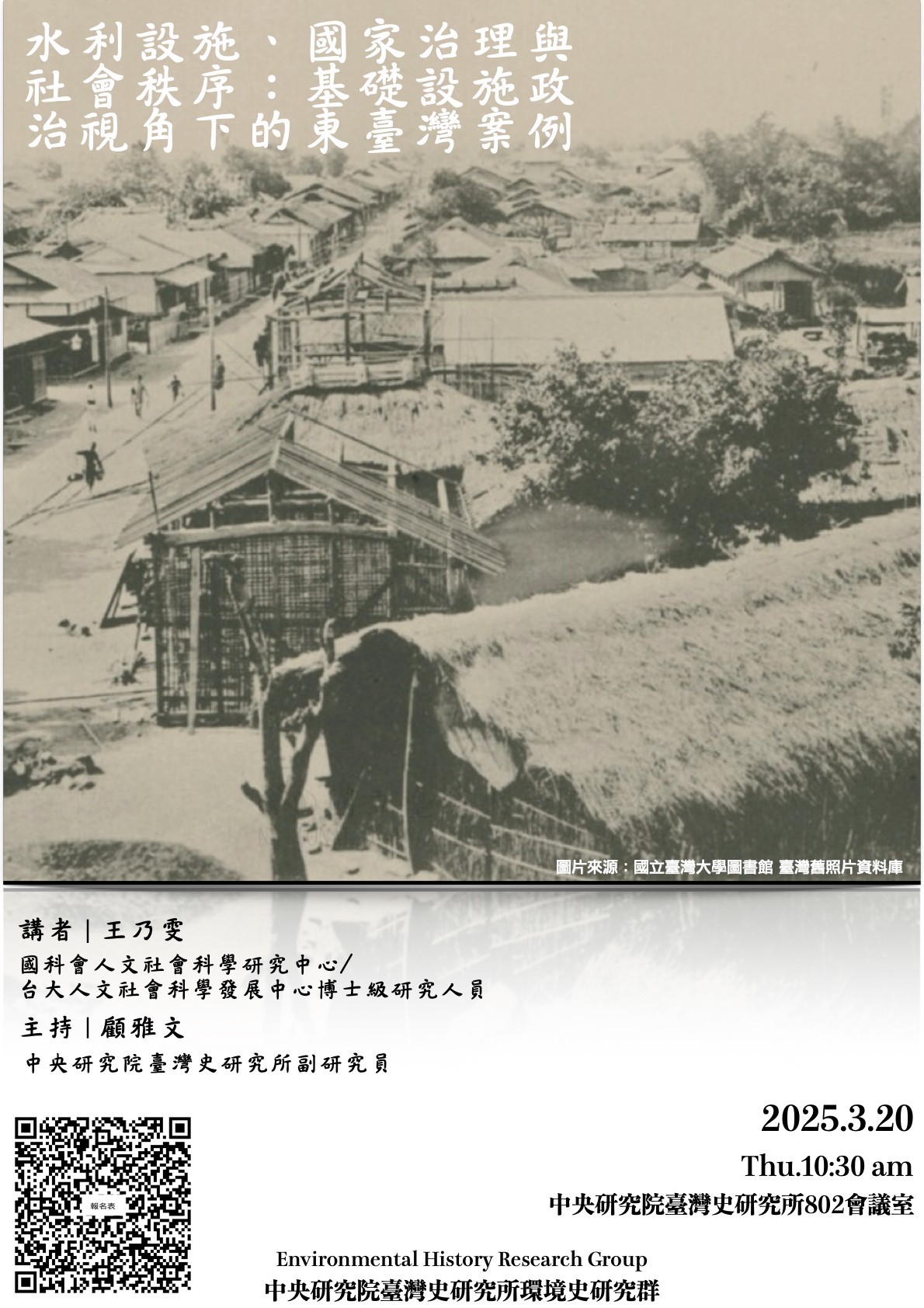

【演講】王乃雯:水利設施、國家治理與社會秩序:基礎設施政治視角下的東臺灣案例

標題:

【演講】王乃雯:水利設施、國家治理與社會秩序:基礎設施政治視角下的東臺灣案例

時間:

2025年3月20日(週四)10:30-12:30

地點:

中研院臺灣史研究所802室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所環境史研究群

主講人:

王乃雯(國科會人文社會科學研究中心/國立臺灣大學人文社會科學發展中心博士級研究人員)

聯絡人:

李助理,Email: asithteh@gmail.com

內容簡介:

主持人:顧雅文(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

進行方式:實體講座

摘要:

在東台灣研究中,長期以來「國家」始終是重要的關鍵詞;但其多半指涉為由上而下的統治「政體」。相對於此,本次演講預計以「(農田)水利設施」作為切入點,呈現地方社會如何在漫長的歷史中,經由環繞(農田)水利設設施」之行動者網絡,逐步交織了與「國家」之間的關係。

選擇以此作為本次演講之焦點,主要在於臺灣農田水利設施早期為私人財產,後來才逐步在國家系統介入下,成為其地方權力部署之重要節點;而此一特色進一步展現在農田水利設施是在漫長寬闊的時空爭議中,從「官民屬性」難辨正式轉向「基礎設施」的定位。

而台灣農田水利設施的基礎設施化,從歷史層面來看,更傾向於藉組織之再造,一併解決因社會變遷而來處於不同權利位階的各項問題。而農田水利設施管理的集權化,雖從官方論述來看,其必要性來自「水」作為一種特殊的公共資源;但從實務來看,這也與地方權力的盤整收編有關。本是演講將透過歷史上長期處於國家治理之外的東臺灣玉里鎮為例,來呈現此一整編之過程。

【備註】

1.本活動請於3/14(五)前填寫表單,恕不接受現場報名,報名成功者,將以email通知。如有任何問題,歡迎聯絡李助理。

2.本活動不提供線上直播,現場名額限50人。

系統號:

A-059925

【演講】Cheng Li: Contested Environmentalism: Trees and the Making of Modern China

標題:

【演講】Cheng Li: Contested Environmentalism: Trees and the Making of Modern China

時間:

2025年3月21日(週五)15:00

地點:

Wesley W. Posvar Hall, 4130 (230 S Bouquet St, Pittsburgh, PA 15213)

主辦單位:

University of Pittsburgh Asian Studies Center

主講人:

Cheng Li (Assistant professor of Chinese studies at Carnegie Mellon University)

內容簡介:

For decades, tree planting has been at the heart of Chinese environmental endeavors, and forestry is pivotal to its environmentalism and green image more generally. During the Mao era, while forests were razed to fuel rapid increases in industrial production, the "Greening the Motherland" campaign also promoted conservationist tree-planting nationwide. Based on two chapters of his forthcoming book Contested Environmentalisms: Trees and the Making of Modern China (Stanford UP, 2025), this talk probes the seemingly contradictory rhetoric and desires of Chinese conservation in the Mao era.

系統號:

A-059856

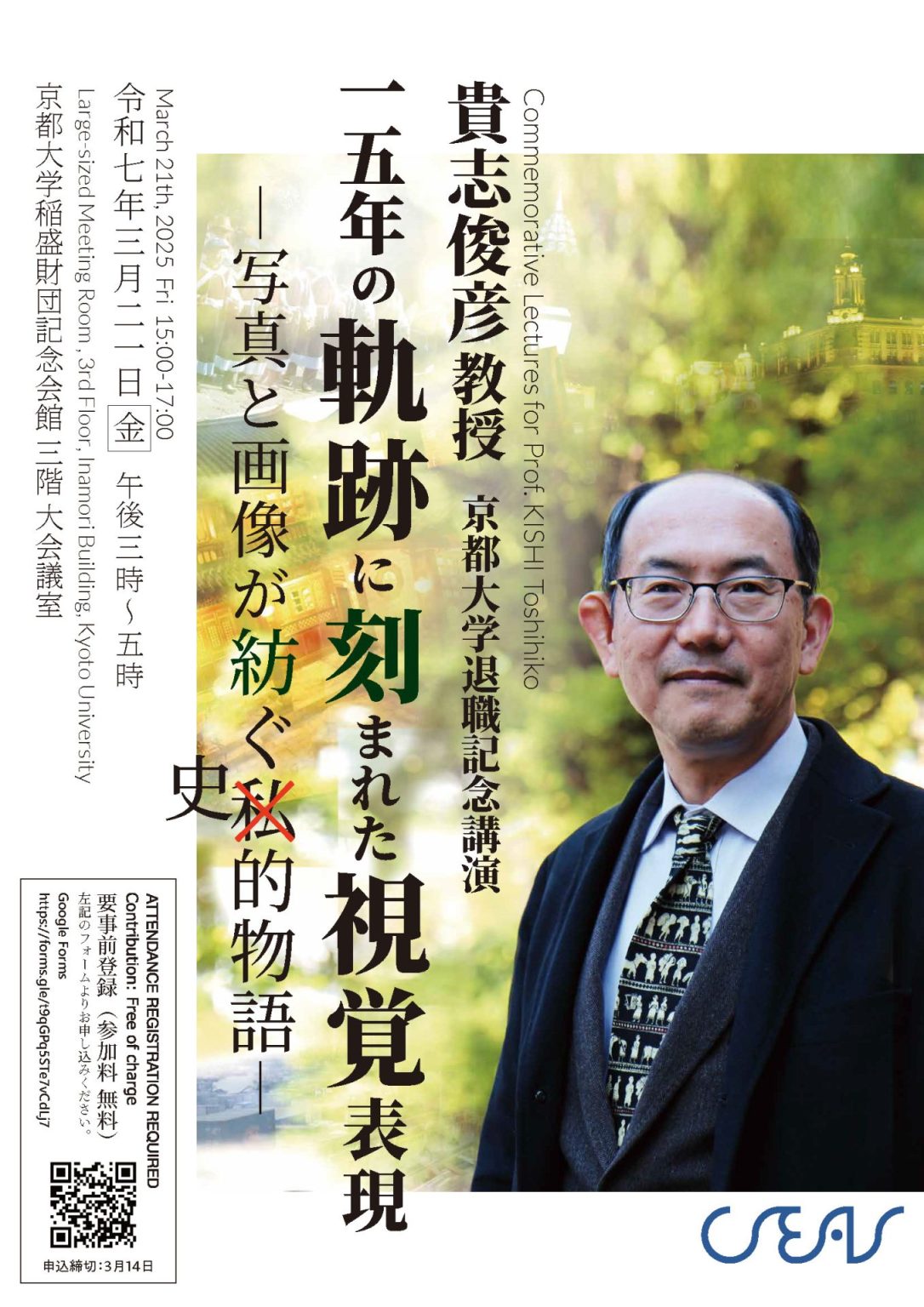

【演講】貴志俊彦:15年の軌跡に刻まれた視覚表現——写真と画像が紡ぐ私的物語——

標題:

【演講】貴志俊彦:15年の軌跡に刻まれた視覚表現——写真と画像が紡ぐ私的物語——

時間:

2025年3月21日(週五)15:00–17:00

地點:

京都大学稲盛財団記念館3階大会議室(京都市左京区吉田下阿達町46)

主辦單位:

京都大学東南アジア地域研究研究所

主講人:

貴志俊彦(京都大学東南アジア地域研究研究所教授)

內容簡介:

本研究所貴志俊彦教授が2025年3月31日をもって京都大学を退職されます。ご退職にあたり、貴志教授のこれまでのご尽力とご貢献に感謝申しあげるとともに、今後のますますのご活躍を祈って、2025年3月21日に退職記念講演を開催いたします。皆さまのご参加をお待ち申しあげます。

プログラム:

記念講演

開会

所長挨拶及び経歴紹介

記念講演

貴志俊彦教授「15年の軌跡に刻まれた視覚表現─写真と画像が紡ぐ私的物語─」

質疑応答

閉会の辞

注意事項

参加をご希望の方は、2025年3月14日までに上記フォームよりご回答をお寄せください。(締切を延長しました)

系統號:

A-059903

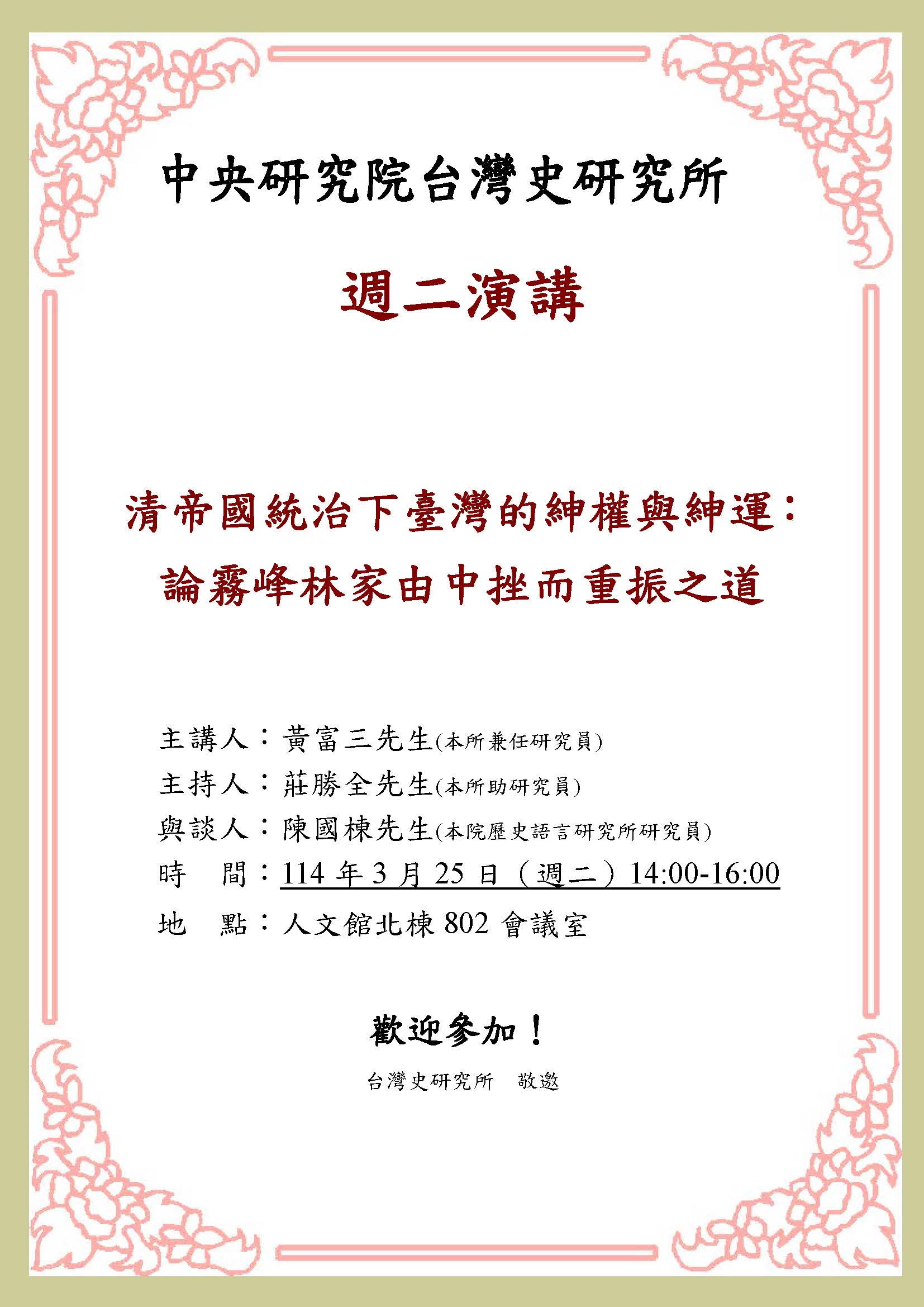

【演講】黃富三:清帝國統治下臺灣的紳權與紳運:論霧峰林家由中挫而重振之道

標題:

【演講】黃富三:清帝國統治下臺灣的紳權與紳運:論霧峰林家由中挫而重振之道

時間:

2025年3月25日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院臺灣史研究所802室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所

主講人:

黃富三(中央研究院臺灣史研究所兼任研究員)

聯絡人:

Email: twconf@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

與談人:陳國棟(中央研究院歷史語言研究所研究員)

備註:

1.本活動以實體舉辦。若您完成報名手續,請逕自前來,不另行通知。

2.如有發燒現象,請勿參加;相關規定依CDC辦理。

3.有意購買作者撰寫之《霧峰林家三部曲:興起、中挫與重振》,請於3月11日(二)前將相關聯絡方式電郵至:twconf@gate.sinica.edu.tw,本所將代為轉知出版社進行後續事宜。

系統號:

A-059924

【演講】Cheng-hua Wang: The Politics of Topographical Landscape Painting in Eighteenth-Century China

標題:

【演講】Cheng-hua Wang: The Politics of Topographical Landscape Painting in Eighteenth-Century China

時間:

2025年3月26日(週三)12:00-13:15

地點:

Department of East Asian Studies, Princeton University (202 Jones Hall, Princeton, NJ 08544)

主辦單位:

Department of East Asian Studies, Princeton University

主講人:

Cheng-hua Wang (Associate Professor of Art and Archaeology, Princeton University)

系統號:

A-059766

【演講】黃仁姿:戰後台灣高粱作物的試驗與發展

標題:

時間:

2025年3月27日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃仁姿(國立政治大學歷史系副教授)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

日治時期臺灣已有種植高粱的紀錄,其中又以澎湖地區為要。戰後政府著眼於外匯需求,謀求增加稻米出口,提倡「雜糧替代稻米」之政策,鼓勵於旱地、山地,或接近山地之貧瘠地區種植雜糧作物。此時,農復會為增加農民收益,亦建議政府在旱地及貧瘠地區改種適應相對良好的高粱。然而,真正帶動戰後高粱擴展栽種的契機,則源自於臺灣省菸酒公賣局的釀酒需求。故,1950年代農復會陸續從美國及金門引進新的高粱品種,交由臺灣的改良場試驗推廣。

系統號:

A-059793

【演講】李君山:中國抗戰與太平洋戰爭關係之反思(1937-1945)

標題:

【演講】李君山:中國抗戰與太平洋戰爭關係之反思(1937-1945)

時間:

2025年3月27日(週四)14:20-16:20

地點:

國立臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

李君山(國立中興大學歷史學系教授)

內容簡介:

談到中國抗戰(1937-1945)與太平洋戰爭(1941-1945)的關係,當年主政的蔣介石,曾經在1934年公開疾呼:「就中國而言,第二次世界大戰,是我們亡國的時候,也就是我們復興的機會」;「所以我們國家和民族的命運,最多就是在[大戰前]這三年之內來決定」;「我們整個國家,就靠在這急迫而短促的一千一百天,能從艱難困苦危險當中,竭力造成復興基礎」。

然而苦等了8年,在目睹珍珠港事變爆發的之後半年,蔣卻坦承了失望之情:「故此次緬戰失敗以後,心理上對國際前途,發生另一感想,……而實為弱國參加國際戰爭,不僅利未見,而害先入而已。即將來戰後,是否能獲得我所犧牲者相當之代價,實成問題。然而此時,我國尚有一塊立足之乾淨土地,而我政府幸亦未托足於外國,以寄人籬下,且亦有自立之道耳」。

由熱情擁抱到擺脫漩渦,中間有多少值得我們反思的歷史教訓?這將是本次講題的核心關懷。

系統號:

A-059865

【演講】劉維開:蔣中正日記1967年

標題:

時間:

2025年3月28日(週五)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所戰後臺灣政治史共同研究專題

主講人:

劉維開(國立政治大學歷史學系退休教授)

內容簡介:

主持人:蘇聖雄(中央研究院近代史研究所副研究員)

演講說明:「戰後臺灣政治史共同研究專題」為本所幾位對戰後臺灣政治史有興趣的同仁成立,藉研讀重要史料,相互攻錯交流,共同推動戰後臺灣政治史研究。2021年起召開讀書會閱讀《蔣中正日記》,自1949年的日記開始,每次閱讀半年,至今已讀到1966年,歷次讀書會皆邀請相關領域的專家進行導讀演講。接下來將繼續閱讀《蔣中正日記》,每次閱讀一年,歡迎對冷戰史、戰後臺灣史、近代東亞史等相關研究有興趣的師生參加。

系統號:

A-059917

【演講】田安:傳承與變革:唐代文學遺產在五代北宋的重塑

標題:

時間:

2025年3月28日(週五)10:00-11:30

地點:

香港浸會大學逸夫校園林護國際會議中心伍宜孫博士演講廳WLB109(香港九龍九龍塘)

主辦單位:

香港浸會大學創意研究院、孫少文伉儷人文中國研究所

主講人:

田安(Anna M. Shields,普林斯頓大學胡應湘一九五八年級中國研究講座教授、香港浸會大學創意研究院傑出訪問學人)

聯絡人:

Tel: 3411 2562,E-mail: shi@hkbu.edu.hk

內容簡介:

唐滅亡後的兩個世紀是中國文學史上的一個節點:得益於五代時期唐代文學作品的廣泛傳播,以及宋統一後印刷術的興起,學人得以重新整理唐代文學遺產,並以嶄新的形式對其進行傳承。近年來的接受史研究讓我們瞭解到這一進程如何在李白、杜甫、韓愈、白居易、柳宗元等唐代大家身上得以體現。然而,唐代文學的傳承故事不僅僅局限於個別作家或唐文學典籍的建立,它深深植根於 10 至 12 世紀的社會、政治和文化變革之中。宋代學人自視為唐文學的博學「詮釋者」,而非單純的文本「傳遞者」。他們重塑唐代傳統,以回應宋人對歷史和「文章」的道德倫理層面的新關注。那麼,我們該如何利用現有的廣博唐代文學知識來理解這背後的推動力呢?為此,我將重點分析來自宋代不同時期的三個案例,它們分別是北宋早期的《文苑英華》、經修訂的《新唐書》和創新的《唐詩紀事》。這三部作品分別展示了宋人如何以新的形式重塑唐代文學,以滿足其特定歷史時期的特殊時代需求。同時,它們也反映了宋人對個體讀者重新詮釋和重新想像唐代文學遺產的共同信念。最後,我將就中國當代流行文化對唐文化的再創造,以及在二十一世紀向日益多元的學生群體講授唐文學的重要性,提出一些看法。

系統號:

A-060045

【演講】王文隆:戰後外省族群的臺灣之路

標題:

時間:

2025年3月29日(週六)14:30-16:30

地點:

聯經書房(臺北市新生南路三段94號B1)

主辦單位:

民國歷史文化學社

主講人:

王文隆(南開大學歷史學院副教授)

內容簡介:

民國38(1949)年,不僅在時間上是民國史的一大焦點,對許多國人而言,在空間上臺灣海峽也成為一道難以逾越的鴻溝,中國大陸自此淪為「匪區」,再難輕易往返。估計上百萬之譜的軍民及其眷屬隨著政府遷臺,跟著蔣總統來到復興基地,復遵循國策要反攻大陸。在不同的層次生活的這批「外省族群」,在這場變局中有著怎樣遭遇?有著如何想法與因應?我們或許能從他們遺留下來的日記窺探一二,走入他們的感受,也走入那段歷史。

系統號:

A-059886

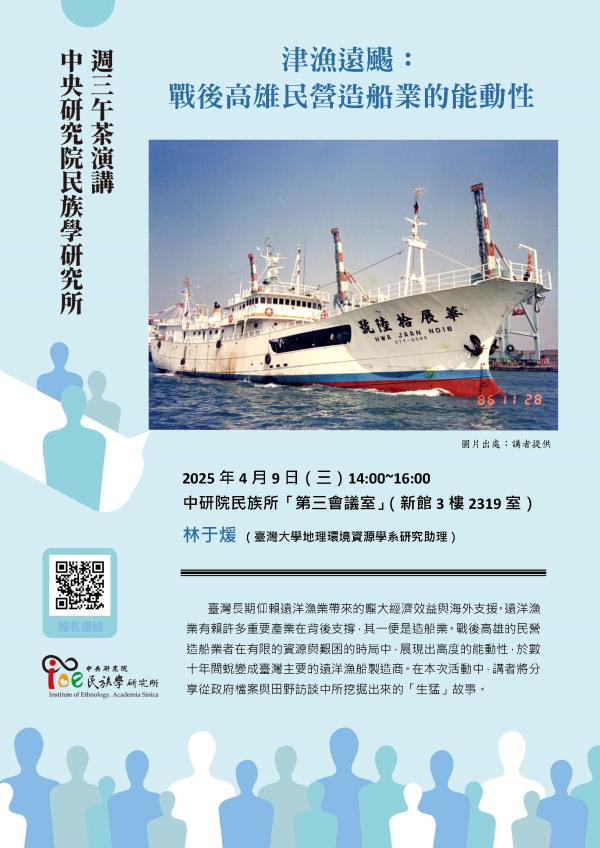

【演講】林于煖:津漁遠颺:戰後高雄民營造船業的能動性

標題:

時間:

2025年4月9日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

林于煖(國立臺灣大學地理環境資源學系研究助理)

聯絡人:

林小姐,Tel: (02)2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人: 吳明仁(中央研究院民族學研究所助研究員)

報名期間:即日起至3月31日(星期一)23:00截止

請使用桌機或筆電報名(避免用手機),感謝您的配合。

錄取須知:經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於4月1日(星期二)展開審核作業,預計於4月2日(星期三)前以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:若4月2日(星期三)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

系統號:

A-059971

【演講】王智明:臺灣歷史裡的美國以及美國文學中的臺灣

標題:

時間:

2025年4月17日(週四)14:20-16:20

地點:

國立臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

王智明(中央研究院歐美研究所研究員兼副所長)

內容簡介:

自二戰以來,美國無疑是中華民國最重要的盟邦,臺灣人向來也對美國所代表的現代性有相當的嚮往與敬佩。然而,美國在東亞所扮演的角色自十九世紀以來就從來不是單面的。不論是1853年美國黑船至日本迫其開國,1882年當時的朝鮮和美國簽訂的不平等條約,或是1898年美國軍事佔領與殖民菲律賓等事實,甚至是至今仍存在韓國和沖繩的美軍基地,美國在東亞的存在有暴力與溫柔的兩面性。那麼,臺灣歷史與記憶中的美國又是如何呢?美國文學中的臺灣又有著什麼樣貌呢?本講座的目的就在於梳理這條美國在臺灣的歷史線索,在倚美論和疑美論的兩端思考臺灣歷史與記憶中的美國。

系統號:

A-059868

【演講】陳柏勳:臺灣藥材炮製中的身體、技術與規範

標題:

時間:

2025年4月21日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院南部院區人文社會研究基地綜合大樓三樓308室(臺南市歸仁區歸仁十三路一段100號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所

主講人:

陳柏勳(英國曼徹斯特大學科學技術與醫學史中心博士、臺北市立關渡醫院中醫科主治醫師)

聯絡人:

謝助理,Email: leo8785@gmail.com

內容簡介:

主持人:許宏彬(國立成功大學歷史系教授)

【摘要】

炮製不僅是降低藥材毒性與提增價值的技術,更是銘刻在從業人士身體上的技藝和文化,藥材規範也影響藥材如何進入社會網絡,這些規定亦隨著社會變遷而改變。本演講著眼於炮製之規範,從身體與技術的面向分析中藥房既有規範之生成,並與臺灣2000年後以政策重構的技術網絡相互比較。傳統上,師徒透過身體感知以及心授的方式,傳授藥材辨識與炮製的默會知識。2000年以後,臺灣政府為因應國內外對中藥材安全的關注,遂以生物醫學為標準建構新的炮製規範來提升藥材品質,將重複的工序予以標準化、文書化,將技術裡的身體技藝限縮為視覺,過程中充滿不同價值體制的競合。

備註:

1.欲報名者煩請填妥報名表單,報名系統將於4/16(三)關閉,報名成功者將發信通知;可現場參加,然會場空間有限,將優先提供已報名者座位,請儘早報名。

2.報名成功後若不克參加,麻煩來信告知謝助理。

3.本次演講以實體方式舉行。

系統號:

A-059819

【演講】陳劍鍠:中國佛教文化視域下的臨終關懷

標題:

時間:

2025年4月24日(週四)14:20-16:20

地點:

國立臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

陳劍鍠(香港中文大學人間佛教硏究中心主任)

內容簡介:

從中國傳統文化視域,「考終命」是國人重視的死亡終曲。對治「考終命」這個問題,將視域挪移到佛教文化裡,可提供另一種選擇,乃至有更明確的教法,足供眾人參酌。「臨終關懷」的議題在亞洲地區漸受重視,尤其近三十年來華人社會已重視此問題,並進行探討,政府在政策上的立法及相關醫療機構的種種措施,都如火如荼地在進行著。本講主要介紹佛教臨終關懷的傳統與教典,以及彌陀淨土法門的「臨終助念」,如何提升臨命終者的靈性幫助、心安身隆的慰藉,從死亡的恐懼中解脫出來,坦然地面對死亡,充分表現出「臨終關懷」並不是消極的等死,而是積極的拔濟饒益。

系統號:

A-059869

【演講】陳碩文:翻譯世界.想像中國:上海現代文人的跨域譯寫之旅

標題:

【演講】陳碩文:翻譯世界.想像中國:上海現代文人的跨域譯寫之旅

時間:

2025年4月25日(週五)15:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所婦女與性別研究群

主講人:

陳碩文(國立政治大學中國文學系副教授)

內容簡介:

在與世界文學的互動中,中國現代文學富麗的景觀如何催生而出?中國現代文人如何於文藝譯寫中呈現世界圖景、投射國族想像?其不斷「跨域」——跨越國族、語言、文化、文類等邊界之書寫、翻譯、評介,如何呈現了一代人的心靈願景,展現中國文學現代性的獨特性,映射中國現代歷史、文化轉型的多樣面貌?本演講聚焦於現代上海文壇,考察中國現代文人的翻譯、創作、出版等跨文化文藝實踐之特色與意涵,並探討其中所蘊含的「自我」與「他者」的對話關係,期能揭示中國現代文學的豐富樣貌。

系統號:

A-059849

【系列講座】南高中央‧喆閎人文——114年上半年度民國史校園系列講座

標題:

【系列講座】南高中央‧喆閎人文——114年上半年度民國史校園系列講座

時間:

2025年3月至5月,共5場

地點:

國立中央大學文三館LS-321(桃園市中壢區中大路300號)

主辦單位:

國立中央大學歷史研究所、喆閎人文工作室

聯絡人:

喆閎人文工作室,E-mail: zhehong100101@gmail.com

內容簡介:

★第一場:

講者:許峰源(國家發展委員會檔案管理局研究員)

講題:民國時期南海主權爭議(1911-1949)

主持人:陳家豪(中央大學歷史研究所助理教授)

時間:2025/3/4(二)10:00 - 12:00

地點:國立中央大學文三館 LS-321教室

————————————————————————————————

★第二場:

講者:王文隆(南開大學歷史學院副教授)

講題:中國近現代史裡的政統與黨統

主持人:皮國立(中央大學歷史研究所特聘教授兼所長)

時間:2025/3/24(一)13:00 - 15:00

地點:國立中央大學文三館 LS-321教室

————————————————————————————————

★第三場:

講者:吳雅琪(銘傳大學通識教育中心助理教授)

主持人:皮國立(中央大學歷史研究所特聘教授兼所長)

講題:從「內」到「外」:戰後台灣婦女組織的地方實踐到跨國連結

時間:2025/4/10(四)14:00 - 16:00

地點:國立中央大學文三館 LS-321教室

————————————————————————————————

★第四場:

講者:楊善堯(國防醫學院通識教育中心助理教授、喆閎人文工作室創辦人暨執行長)

主持人:皮國立(中央大學歷史研究所特聘教授兼所長)

講題:從蔣公到土地公:民國史研究方法的多元性

時間:2025/4/14(一)13:00 - 15:00

地點:國立中央大學文三館 LS-321教室

————————————————————————————————

★第五場:

講者:胡為真(前總統府資政)

主持人:皮國立(中央大學歷史研究所特聘教授兼所長)

講題:反共救國軍的奮戰典型:一江山戰役的回顧

時間:2025/5/5(一)13:30 - 15:30

地點:國立中央大學文一館 國際會議廳

📌場場精彩,免費入場。

📌歡迎有興趣的大家可以直接在各場次演講時間,蒞臨聆聽。

系統號:

A-059885

【系列演講】羅家倫國際漢學講座第五屆——德國國家科學院院士朗宓榭教授系列講座

標題:

【系列演講】羅家倫國際漢學講座第五屆——德國國家科學院院士朗宓榭教授系列講座

時間:

2025年2月至3月,共4場

地點:

達賢圖書館七樓羅家倫講堂(臺北市文山區萬壽路36號)

主辦單位:

國立政治大學羅家倫國際漢學講座辦公室、文學院國際漢學碩博士專班

主講人:

朗宓榭(Michael Lackner,德國國家科學院院士)

內容簡介:

①演講

The Evolution of Philology: Its Scope, Concepts, Functions, and Globalization (英文講授)

時間:02/24(一) 10:00-12:00

地點:達賢圖書館七樓羅家倫講堂

②演講

A New Interpretation of Philology in the I Ching (中文講授)

時間:03/03 (一) 10:00-12:00

地點:達賢圖書館七樓羅家倫講堂

③演講

Global Study of the Analects -- Translations and Commentaries of the Analects in European Languages (中文講授)

時間:03/10 (一) 10:00-12:00

地點:達賢圖書館七樓羅家倫講堂

✪工作坊

Conversation on Global Philology

時間:03/14 (一) 10:00-12:00

邀請中央研究院 張谷銘教授一同與談

地點:達賢圖書館七樓羅家倫講堂

系統號:

A-059905

【系列講座】明清城市文化系列講座

標題:

時間:

2025年3月至5月,共3場

地點:

暨南國際大學人文學院第1個案教室(南投縣埔里鎮大學路1號)

主辦單位:

國立暨南國際大學歷史學系、中國語言學系

主講人:

王鴻泰(中央研究院歷史語言研究所研究員、國立暨南國際大學歷史學系合聘教授)

內容簡介:

第一場

2025/3/13(四)16:00-18:00

本校人文學院第1個案教室

講題:城市與社交

第二場

2025/4/16(三)14:00-16:00

本校人文學院第1個案教室

講題:明清武俠文化

歷史學系與中國語文學系合辦

第三場

2025/5/8(四)16:00-18:00

本校人文學院第1個案教室

講題:城市的聲色活動

系統號:

A-059941

【系列講座】「歲時吉慶—院藏節令文物精粹」特展專題系列講座

標題:

時間:

2025年3月至4月,共3場

地點:

國立故宮博物院北部院區B1多媒體室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

內容簡介:

為了應對和適應環境發生的週期性變換,古人總結對氣候、物候的觀察和日常生活的經驗,發展出在特定時間進行特定活動,也歸結用一歲、四時、八節、十二月令、二十四節氣、七十二候紀時的時間觀,從而以曆法、季節為依據,展開各種相對應行事和節日文化。

清朝是草原民族建立的政權,在入關前就接觸明朝典章制度,入關後對漢族傳統時令和節慶,大都遵照辦理,也遵行一套依據天象運行、季節變換來決定作息和安排農事的時間觀。另一方面,在季節活動和節令文化上,處處可見滿、蒙原有風俗習尚,表現多元民族文化共存的特色。

讓我們隨傳統時間周期的運作,藉精選的院藏歲時文物,從「年歲時序」、「三節同樂」、「四時接應」三個單元,透過不同的節令行事,一起窺探清廷的春夏秋冬忙些什麼。

【第一場】

🔹日期:3月12日(三)14:00-16:00 (臉書同步直播)

🔹講題:從「歲時吉慶」看清宮的宗教信仰活動

🔹講者:書畫文獻處 劉國威研究員兼科長

【第二場】

🔸日期:3月19日(三)14:00-15:30 (臉書同步直播)

🔸講題:「歲時吉慶-院藏節令文物精粹」繪畫導賞

🔸講者:書畫文獻處 蘇雅芬助理研究員

【第三場】

🔹日期:4月10日(四)14:00-15:30 (本場次不提供直播)

🔹講題:從「歲時吉慶-院藏節令文物精粹」展看時間的樣子

🔹講者:書畫文獻處 賴玉玲副研究員

🖌演講地點為本院北部院區正館B1多媒體室,無需事先報名,免費入場。

系統號:

A-059947

【系列講座】從《嘉興藏》到電子佛典

標題:

時間:

2025年2月至3月,共4場

地點:

法鼓山德貴學苑 R614 教室(臺北市中正區延平南路77號6樓)

主辦單位:

CBETA 電子佛典基金會、法鼓文理學院圖書資訊館、西蓮教育基金會

主講人:

廖肇亨(日本東京大學中國文學研究所博士,中央研究院中國文哲研究所研究員,CBETA 電子佛典基金會諮詢委員)

內容簡介:

明清佛教研究猶如一座蘊含豐富礦藏卻少有人跡的寶山,而廖肇亨教授則是將明清佛教相關論題推向佛學研究主流的代表性人物。廖教授不僅具有深厚的學養及敏銳的洞察力,長期以來,更毫不藏私地提攜後進,為學人提供寶貴的指引。

在「從《嘉興藏》到電子佛典」系列講座中,廖教授將透過循序漸進的四場演講,全面梳理明清佛典形成的脈絡與豐富內涵,並揭示漢文佛典在東亞跨文化交流中所產生的交融互攝。電子佛典的廣泛使用,對現代佛學研究造成不容小覷的影響。身為 CBETA 電子佛典資深讀者的廖教授,也將分享如何以嶄新的視角重新認識漢傳佛教文獻。

從近代到現代、從中國到東亞,在因緣交織的時空經緯中,廖教授幽默風趣、深入淺出的講授,將引領我們一窺明清佛教的風華璀璨。期待您的蒞臨,歡迎與我們一同探索這座有待開發的學術寶藏。

四場日期與主題:

一、2 月 15 日 | 從晚明印刷文化談嘉興藏

晚明印刷文化的蓬勃發展與《嘉興藏》的編纂與傳播密切相關。倡刻者紫柏大師等人改易大藏經梵夾為方冊,透過精妙的選址策略及創新的刊刻方式,使《嘉興藏》成為收錄明清文獻成果最豐及文化傳播最廣的藏經。

二、2 月 22 日 | 清代佛教文化的再省思

明清易代,是中國歷史文化重要的轉型期,佛教於此扮演關鍵性的角色。藉由考察陸續面世的清代內外學典籍,我們發現清代僧人的創作甚多,呈現出少為人知的佛教文化「黃金時期」。

三、3 月 8 日 | 東亞漢文佛典的互攝交融

透過宏觀的東亞視角,可綜觀佛教文化與跨域活動的互攝交融。閃耀的足跡,呈現了漢文佛教文獻在不同時空、文化的流傳與多元互動。

四、3月15日 | 漢傳佛教文獻的再認識:展望與期待

現代的漢傳佛教研究者多聚焦於《大正藏》及《卍續藏》,然而透過《嘉興藏》、新出的明清佛教文獻及東亞視角,有助於我們重新認識漢傳佛教。CBETA 電子佛典為大眾帶來許多便利,並陸續收錄歷代佛典。電子佛典若能精益求精,將為漢傳佛教文獻的流通與應用開創具有時代意義的未來。

系統號:

A-059775

【系列演講】「亂」中有「敘」:東亞近現代戰亂歷史敘事的紛呈』系列講座

標題:

【系列演講】「亂」中有「敘」:東亞近現代戰亂歷史敘事的紛呈』系列講座

時間:

2025年3月至6月,共4場

地點:

東吳大學外雙溪校區第二教研大樓6樓D0634教室+D0633同步直播(臺北市士林區臨溪路70號)

主辦單位:

東吳大學歷史學系

聯絡人:

Tel: 02-2881-9471分機6172、6173,E-mail: history@gm.scu.edu.tw

內容簡介:

■第一場

時 間∣03/26(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 第二教研大樓 6F D0634教室 (D0633同步直播)

主講人∣王鴻泰老師(中央研究院歷史語言研究所研究員)

講 題∣海禁.倭亂與暴力世界

■第二場 (僅提供東吳歷史系學生參與)

時 間∣04/23(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 第二教研大樓 6F D0634教室 (D0633同步直播)

主講人∣黃智慧老師(中央研究院民族學研究所助研究員)

講 題∣台日近代交戰史中的和解面向:從牡丹社事件談起

■第三場

時 間∣05/28(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 第二教研大樓 6F D0634教室 (D0633同步直播)

主講人∣林志宏老師(中央研究院近代史研究所副研究員)

講 題∣帝國殖民與戰爭動員:以滿洲國為例

■第四場

時 間∣06/04(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 第二教研大樓 6F D0634教室 (D0633同步直播)

主講人∣廖榮鑫將軍(中華民國空軍備役二級上將)

講 題∣認識戰爭與備戰思維:『戰力評估與軍備思維』實務經驗分享

費用:免費

對象:歡迎對歷史有興趣者報名參加。

注意事項:

※ 由於現場座位有限,D0634 教室的座位將優先提供給東吳歷史系的學生。

※ 專題講座亦歡迎喜愛歷史的朋友線上參加,連結將公告於東吳大學歷史學系FB,歡迎轉發周知。

※ 主辦單位保留依實際情況調整之權利。

※ 報名期限:即日起至各場次舉辦日當週一中午12:00止,如名額額滿將提前截止。

系統號:

A-060049

【系列講座】天下與國家之間:正統、一統、認同和歷史敘述

標題:

時間:

2025年3月,共3場

主辦單位:

國立政治大學羅家倫國際漢學講座辦公室

主講人:

歐立德(Mark C. Elliott,美國哈佛大學東亞語言與文明系中國與內亞史教授)

聯絡人:

Tel: (02)8237-7081 #校內分機77081,E-mail: sinologynccu@gmail.com

內容簡介:

2021年,我們有幸邀請到王汎森院士成為第三屆羅家倫國際漢學講座主持人,並舉辦「如何成為『我』、如何成為「我們」─中國近世思潮及其政治意涵」系列講座,2025年邀請到羅家倫國際漢學講座第三屆客座講座教授歐立德 Mark C. Elliott教授演講,延續並開展王汎森院士之講題。

天下與國家之間:正統、一統、認同和歷史敘述」系列演講綱要:

為何清史敘述在當今中國如此重要?為回答這個問題,這些講座將探討「大清帝國」政權與現代民族國家之間的政治和話語關係,說明清朝時期所出現的「正統」、「一統」、及「認同」等論述在二十一世紀以新的現實意義回歸。講座進一步指出,要充分理解清朝對現代中國的歷史意義,不僅要考慮「大一統」的理念,也要關注「華夷之辨」話語的長期影響。

演講(一)歷史敘事的權重:當代中國書寫大清帝國 The Weight of Historical Narrative: Writing about Qing Empire in Today's China

時間:03/10(一)14:00-16:00

地點:政治大學達賢圖書館七樓羅家倫講堂

第一場講座旨在闡釋當今中國不同清代歷史敘事的政治和學術意義。一個世紀以來,對清朝的主導性觀點主要是負面的,強調滿洲統治者的成見,軟弱和腐敗。近年來,隨著中國自身經濟實力的增強,清朝的形象得到正面的修正。與此同時,因清朝的「盛世」與當前「新時代」之間被聯繫起來,學術界對清史的闡釋獲得了意想不到的重要性,也引發了對「中國」這一概念本身的重新質疑。在此意義上,對現代中國民族國家的定義被視為一個持續的過程。

演講(二)清代論正統、一統、認同 Legitimacy, Unity, and Identity in the Qing

時間:03/12(三)14:00-16:00

地點:政治大學達賢圖書館七樓羅家倫講堂

近期對清朝國家性質的討論,很多集中在政治合法性、帝國統一以及民族身份認同等相互關聯的議題上。第二場講座從漢化問題入手,探討正統和認同問題的論點如何交織在一起。滿洲人用來說服漢人的策略各有不同,但雙方的思維往往在「華夷之辨」、「天命」或「天下一統」的既有話語體系中交織展開。現代學者是否應該照單接受這些論點,以及這一戰略本身是否應視為漢化的例子,是這次講座討論的問題。

演講(三)滿洲人的近代身分認同與「中華民族」的演變 Modern Manchu Identity and the Evolution of the Chinese Nation

時間:03/13(四)14:00-16:00

地點:臺灣大學行政大樓第一會議廳

※此次演講與臺大余英時國際漢學研究中心合作舉辦。

為進一步探討清代歷史與現代中國之間的聯繫,第三場講座繼續圍繞身份與一統的主題,特別聚焦於清朝覆亡之後,滿洲人從民國時期的棄民到共和國時期的少數民族的歷史命運。滿洲人在漢民族的政治覺醒中起到了關鍵作用,而為了维系後來出現的「統一多民族國家」超越了「華夷之辨」的限制這一敘述,滿族仍被看作是不可或缺的成分。到了二十一世紀,歷史敘述再次成為政治資源,似乎帶來新一輪對中華民族文化同一性的重視,這也對歷史學家提出了新的挑戰。

工作坊

時間:03/14(五)14:00-16:00

地點:政治大學達賢圖書館七樓羅家倫講堂

系統號:

A-059848

【工作坊】「比較哲學的國際參與」線上工作坊

標題:

時間:

2025年3月22日(週六)13:30-15:30

地點:

此為線上工作坊

主辦單位:

中國哲學會、台灣哲學學會

聯絡人:

E-mail: captw2016@gmail.com

內容簡介:

讓我們攜手站上國際學術舞台,中國哲學會與台灣哲學學會誠摯邀請您參加「比較哲學的國際參與」線上工作坊。

在學術發展的道路上,每位學者都曾面臨過投稿被拒的挫折與不安。然而,這些看似失敗的經驗,往往蘊含著寶貴的成長契機。透過彼此分享與交流,我們期望能協助更多華語圈的學者在國際舞台上綻放光芒。本次工作坊特別邀請四位活躍於國際學術舞台的傑出學者,傳授秘笈心法,分享他們在國際期刊投稿及參與國際交流的親身經歷。

與談人(依姓名筆畫排列順序):

王邦華︱香港浸會大學宗教及哲學系助理教授

王 華︱國立政治大學哲學系副教授兼系主任

徐乃義︱國立臺灣大學哲學系助理教授

鄭凱元︱國立陽明交通大學心智哲學研究所教授

主持人:

陳志強︱國立臺灣大學哲學系副教授

系統號:

A-059904

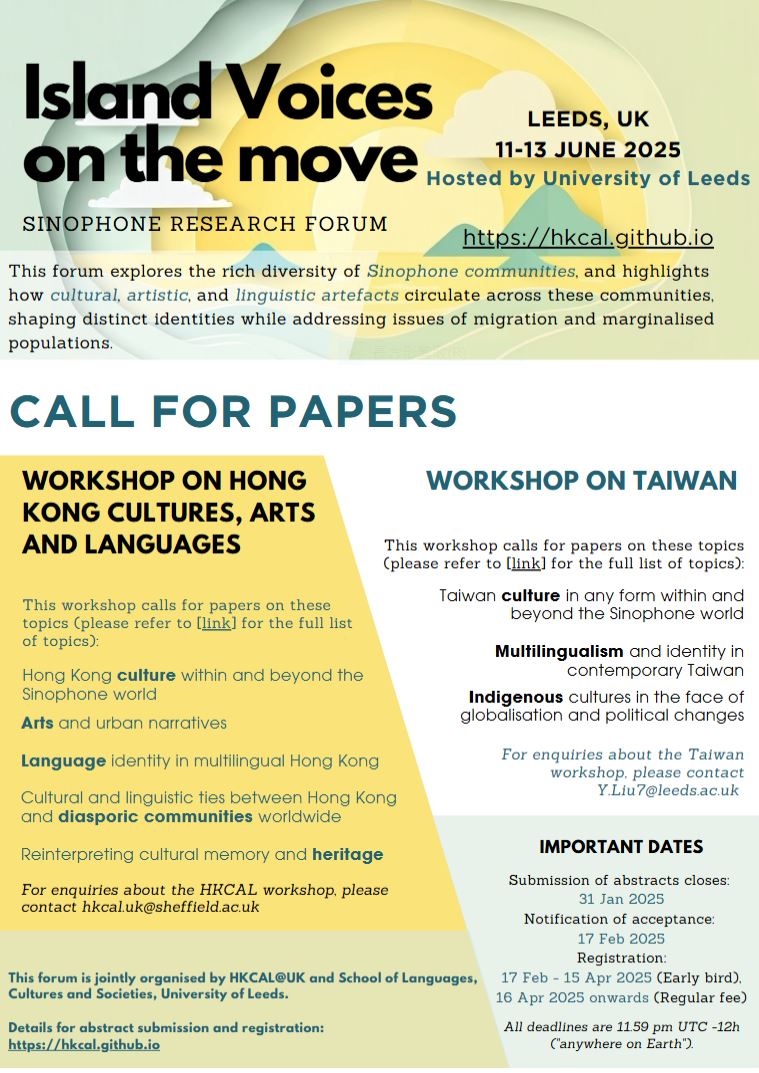

【工作坊】Island Voices on the Move: Sinophone Research Forum HKCAL Workshop & Taiwan Workshop

標題:

【工作坊】Island Voices on the Move: Sinophone Research Forum HKCAL Workshop & Taiwan Workshop

時間:

2025年6月11日至13日(週五)

地點:

University of Leeds (Woodhouse Lane Leeds LS2 9JT)

主辦單位:

University of Leeds

系統號:

A-059756

【展覽】看得見的紅樓夢

標題:

時間:

2024年5月17日至2026年5月17日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區203(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

展覽以三個軸線展開。一、「大雅可觀」:呈現《紅樓夢》迷人之處,在於貴族階級精緻的物質文化,在於其為作者生於江寧織造世家的生命經驗,所顯現出的富貴榮華;二、「異物奇貨」:挑揀書中來自外國的舶來品,提示作者以此襯托賈府的時尚,提示正因作者身處的時代宮廷流行「洋貨」,所掀起的仿效風潮;三、「一番夢幻」:說明書中人物依據使用、相關聯物品的描繪,塑造出不同的性格與隱喻,塑造出女性短暫卻燦爛的生命姿態,令人憐惜與不捨。

系統號:

A-059752

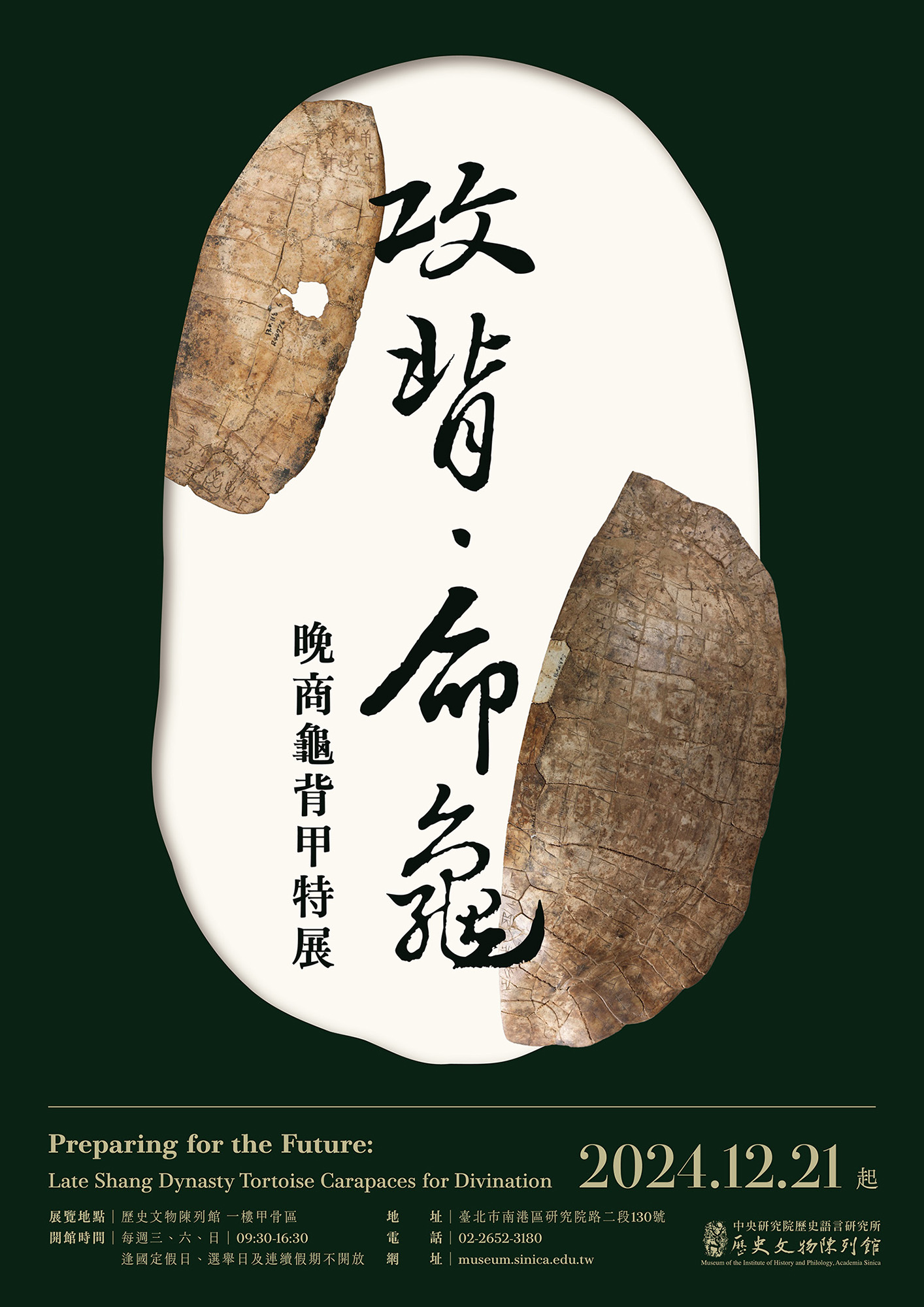

【展覽】攻背.命龜:晚商龜背甲特展

標題:

時間:

2024年12月21日至2025年12月27日

地點:

中研院歷史文物陳列館一樓甲骨區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

在大邑商的統治下,社會文化、政治經濟已有長足的進步,然而面對未知的一切,商人仍仰賴占卜以溝通鬼神、預知諸事。作為靈物的龜甲、胛骨從活體物類轉化為占卜媒介,過程中經歷一系列的削磨、整治,以及圓鑽與長鑿的施作,方能進行灼兆與貞問。本展覽將帶著大家了解龜甲整治的物質層面,並著重於較少被關注的背甲身上,試著從目前被保留下的占卜背甲,一窺其型態與變化。

系統號:

A-059753

【展覽】力的多重宇宙——臺灣運動文學特展

標題:

時間:

2024年10月17日至2025年9月14日

地點:

國立臺灣文學館展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

臺灣的運動文化不僅凝聚集體認同,也帶給個人身心放鬆的時刻。臺灣的運動文學發展也引領讀者一探不同力量打開的多重宇宙。

臺灣的現代運動文化以及新文學同樣發軔於日治時期,在日本殖民統治之下,台灣人開始體驗到各式近代的運動競技,並自教育開始扎根進日常生活之中。戰後國民政府來台,運動競技與國家榮辱更加扣連,也開始轉向更為專業的運動培訓。八○年代隨著經濟水準上升、休閒時間增多,運動開始變成塑造生活風格的元素。而隨著媒體發展,國內外大型賽事的轉播與資訊流通逐步興盛,運動經驗鑲嵌進我們生活的周邊。

文學描述各式運動的動態過程,時而化作賽場上的第一線,時而又俯瞰全場發展。精彩的賽評文字與報導嘗試重回現場,文學作品則深潛運動員的心理,隨著敘事發展,讓讀者也了解運動不單只是身體活動,還牽連到國族、社會、個人以及身體的多元可能。

這場展覽將希望讓臺灣民眾發現運動在臺灣文學的發展,探索身體的多樣性到感受文學中的運動表現,呈現力的多重宇宙。

系統號:

A-059755

【展覽】「聽海湧」與它的時代:二戰下的臺籍戰俘監視員特展

標題:

時間:

2024年9月10日至2025年6月8日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

公視戲劇「聽海湧」講述二戰時期殖民統治下的臺灣人,如何被動員前往戰場,故事圍繞著臺籍戰俘監視員新海志遠的故事展開。監視員受日本軍隊命令管理戰俘,日軍以軍人方式管理戰俘,最終於戰事不利時虐殺戰俘。戰後盟軍軍隊重返時,開啟戰爭審判,許多戰俘監視員因此被判刑甚至處死。殖民統治下前往戰場的臺灣人,部分因被動員、部分則是因受皇民化教育而產生認同問題,戰時的軍隊命令與人性糾葛,與戰後軍事審判間的種種難題,糾結著新海志遠他們,最終能否回到家鄉臺灣?

展覽分為「戰爭背景、精神動員與認同」、「戰爭動員:奔赴戰場的臺灣人」及「終戰與審判」3個單元,建立觀眾對二戰時期下的日本殖民地臺灣及臺灣人被動員的背景。展覽也說明當時赴海外戰場的臺灣人,許多是以軍夫、軍屬等非軍人的身分,在戰地勞動或協助戰俘管理等概況,及戰爭結束後迎來了不同的命運,有的被迫加入國軍,捲入國共內戰,有的則是在無人聞問的情況下設法回到臺灣,有的則如戰俘監視員這般,因為被指控虐待戰俘而遭受盟軍的軍事審判。回家成為這些臺灣人的共同期望。

系統號:

A-059757

【展覽】走揣・咱的所在——陳澄波百三特展

標題:

時間:

2024年12月3日至2025年5月11日

地點:

國立臺灣博物館鐵道部園區一樓特展室( 臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

Tel: (02)2558-9790

內容簡介:

2025年為臺灣著名前輩畫家陳澄波先生130周年紀念,國立臺灣博物館與陳澄波文化基金會共同策展,從早期知識份子的視野下與本館作為博物學關懷的對話下,呈現臺灣差異、多樣性的人文與自然發展,匯集而成今日島嶼之貌,所擁有的幸福的一切。

「走揣.咱的所在」特展將展出陳澄波畫作8件原件畫作,與臺博館的自然史典藏進行對話,討論相遇(匯集)在臺灣的自然現象,如洋流、季風、氣候區等的獨特性,以及這些自然現象和所造成的物種高歧異性,交織而成北半球生態系的縮影,進而孕育出豐富的文化多樣性。透過陳澄波的畫作與自然史典藏,讓我們與陳澄波和博物學家一起探索臺灣島嶼自然力,走揣幸福快樂之所在。

系統號:

A-059759

【展覽】南島織影——館藏原住民族衣飾文物特展

標題:

時間:

2024年12月6日至2025年5月4日

地點:

國史館臺灣文獻館 文物大樓1樓福爾摩沙特展室(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國史館臺灣文獻館

內容簡介:

國史館臺灣文獻館於臺灣省文獻委員會時期,便投入許多資源將原住民文物納入民俗文物蒐藏的重點,自1995年至今已收藏臺灣原住民族文物共計845件。為讓參觀展者從這些珍貴的文物中,發掘箇中原住民族的創造力、想像力及社會文化意義,精選出具有主題展示價值之文物70餘件,於2024年12月6日「南島織影-館藏原住民族衣飾文物特展」中展出,並於下午2時舉辦開幕典禮。

衣飾是原住民族物質文化傳承的重要項目,無論是擷取材料、製作技藝、圖騰紋飾等面向,皆能反映族群所處的山海特性與天賦美感。本次特展即是將館藏原住民族的文物精選,規劃「南島織影」特展,展覽軸線分為「衣飾文化的轉譯與融合」及「山海恩澤的孕育與傳藝」兩個展區二大主題。其中,「衣飾文化的轉譯與融合」從傳統南島民族的方衣形式到族群交流的漢式大襟衫,再至各族群特有織布技藝與圖騰文化,以及外來材質的交流與融合,所創造出獨特與多元的文化與美學風格;「山海恩澤的孕育與傳藝」則呈現原住民族從山林、海洋中汲取獸皮、植物纖維、貝類等自然資源,製作成各種材質的衣飾;或來自海上的交易,取得本地未產的材料,諸如瑪瑙、琉璃珠、金、銀等,這些從海外取得的元素也成為衣飾上常見的組成要件。

此次展出的「泰雅族男子貝珠長衣」,以上萬顆硨磲貝珠子串接縫製而成,可稱得上是展覽中的焦點文物。文獻館誠摯地邀請大家踴躍參與,走進屬於臺灣這片土地的文化記憶。

系統號:

A-059760

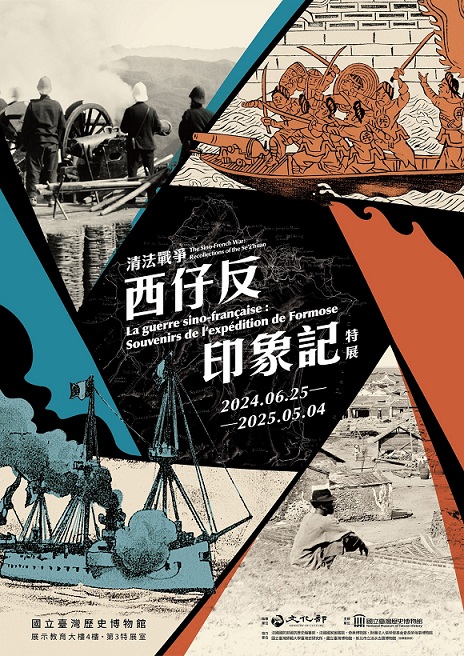

【展覽】清法戰爭:西仔反印象記特展

標題:

時間:

2024年6月25日至2025年5月4日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

40年前,法國政府和清廷因為越南的外交歸屬爭議,殃及孤懸海外的臺灣,不只基隆、淡水和澎湖相繼淪為戰場,臺灣全島更面臨商貿閉鎖的經濟困境。這場蔓延超過一年的戰禍——「清法戰爭」,在臺灣人口中稱作「西仔反」,「西仔」即「法蘭西」。

面對這個臺灣涉外關係的轉捩點,本特展透過彙集十餘年來有關地方社會研究的成果,聚焦當時臺灣社會在強敵壓境下如何組織動員、團結北上抵抗侵略的過程;並重新解讀法軍留下的攝影圖像、戰場紀實與家書,重建戰場的動態實況。戰爭結束後,在法國湧現的報刊、書籍出版風潮,以及臺灣特有的贈匾、廟宇壁飾、儀式等追念方式,則呈現了戰爭如何以不同形式轉化,留存於歷史、民俗、傳說與記憶中。

系統號:

A-059761

【展覽】上升的階梯——清代士人的科考生活

標題:

時間:

2024年10月19日至2025年4月16日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館202、203室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

內容簡介:

科舉制度為歷史悠久的國家選官制度,從隋代所創立到大清帝國入主中原,已持續了大約一千年。清代為了收攏社會菁英,延續科舉取才的制度,讀書人通過競爭激烈的科舉考試獲取任官資格,然科舉不止是進入官方體制工作,更代表了一個身份上升的社會機制。除了中式者,其家族社會身份、地位也會產生改變。

展覽環繞士人的科考生活,首先從科舉制度出發,清沿明制,科舉制度成熟,清代「國家設科取士,文武並重」,除了文科科舉,武科科舉在清代逐漸制度化,並成為另一條晉升官紳階級的重要道路。其次進一步討論這些讀書人的生活狀況、人生價值及挫折。包含讀書備考、從地方到省城或京師的赴考生活,以及為了準備考試,造成的經濟負擔以及各式壓力。接著討論辦理試務的官員們如何建構考場防弊措施,而又有許多考生企圖尋找捷徑,藉由作弊獲取功名。最後通過重重考驗金榜題名,光宗耀祖,然而為官之路通達抑或宦海浮沉,透過檔案、搢紳錄,讓我們一窺清代進士金榜題名後的宦跡路程。

系統號:

A-059763

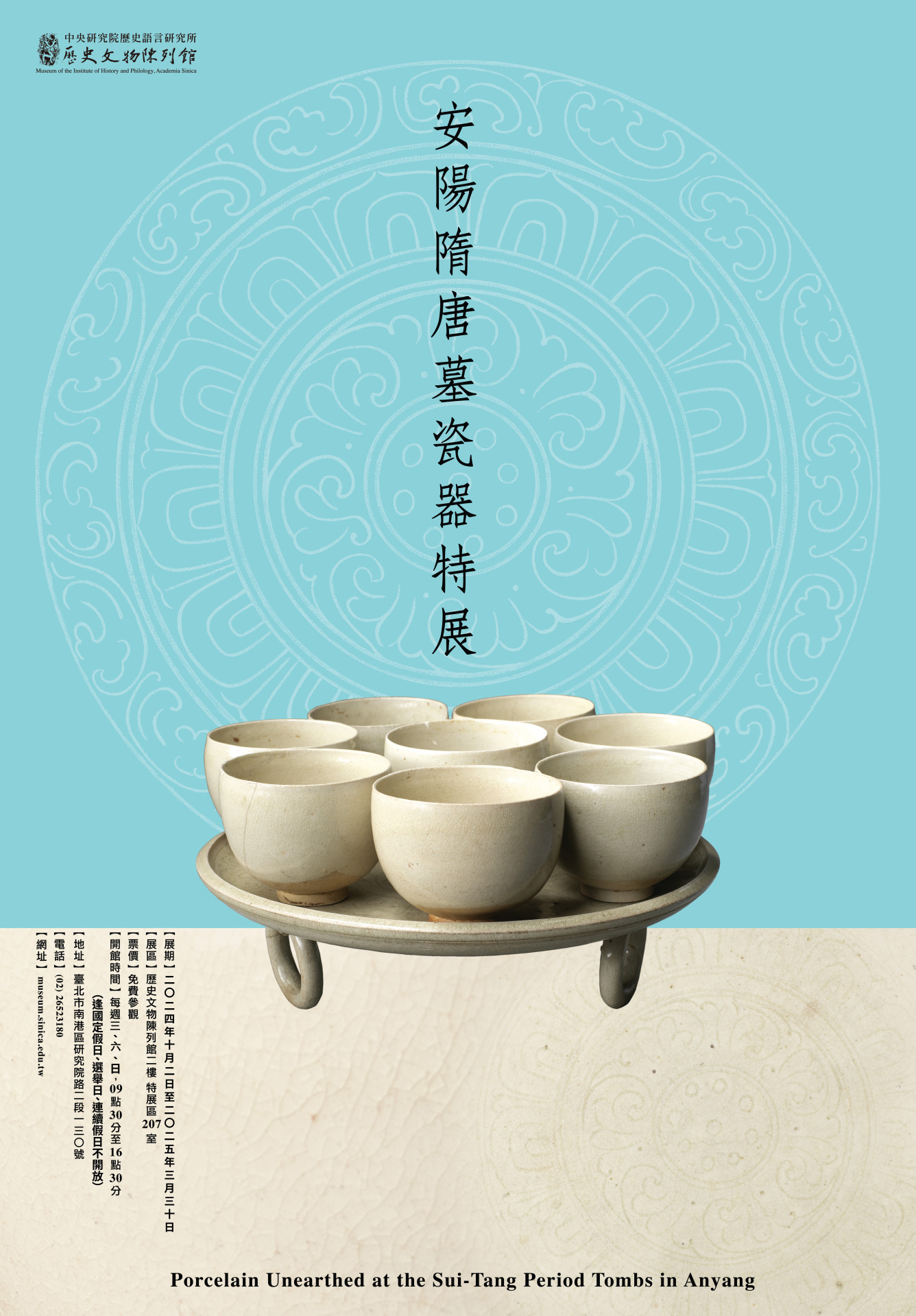

【展覽】安陽隋唐墓瓷器特展

標題:

時間:

2024年10月2日至2025年3月30日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館2樓特展區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

歷史語言研究所於一九二八至一九三七年間,在河南安陽殷墟進行了十五次考古工作,發掘隋唐墓172座。這些墓葬分布排列有序、數量眾多且年代集中,出土遺物達兩千多件,有陶器、瓷器、陶俑、鐵器、銅錢、墓誌,是研究隋唐墓葬很好的材料。

北朝進入隋代後,北方地區在鉛釉陶的傳統及南方青瓷燒造技術上,開啟白色陶瓷器燒造的新頁。各窯口燒製鉛釉陶及青釉、醬釉瓷器的同時,因北方胎土色淺,釉層薄而透明,加上化妝土的使用,製作出接近白色的低溫鉛釉器與高溫釉瓷器,如河北邢窯、磁州窯系;河南鞏義白河窯、安陽相州窯、靈芝窯等。目前學界對白瓷始燒時間點與窯址尚有不同的見解,但最遲在隋代已成功燒製高溫白瓷,形成唐代以後瓷器生產「南青北白」的局面。

在嘗試燒製白瓷的過程中,各窯口因為胎土、釉藥及燒製技術的不同,呈現出不同的面貌。隋代晚期西安附近貴族墓出土的白瓷,已臻胎土潔白、薄可透光的境地,同時期的安陽相州窯製品,胎灰白色或夾雜黑、褐色雜質,釉色白中閃青或呈乳濁白。本次展件中的白瓷器,可以看見陶工在製造技術不純熟階段所作的嘗試,也見證了早期白瓷燒造的過程。

安陽小屯隋唐墓地的墓葬規模雖小,但出土陶瓷器數量非常多,與其他地區的隋墓明顯不同,可能與鄰近安陽相州窯有關。除了數量多,品項也很多元,包含罐、杯、碗、盤、甕、盤口壺、小瓶、香爐、硯、燭臺、屋宇模型、鎮墓俑等。本次展品多出土於YM243號墓,部分瓷器細緻精美,在白瓷始燒階段,堪為少見的珍品。

系統號:

A-059765

【展覽】最後的貴族——王大閎與臺大校園建築特展

標題:

時間:

2024年12月20日至2025年3月24日

地點:

臺灣大學農業陳列館二樓光影長廊(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學農業陳列館

內容簡介:

開放時間:週一至週六 09:00-17:00(週日及國定假日不開放)

提供服務:開放攝影、服務諮詢、專業導覽

【展覽簡介】

王大閎是臺灣光復後第一代建築師,活耀於1950至1980年代,來臺灣後設計的第一棟建築為自家住宅,隨後又設計了國父紀念館、外交部等多棟重要公共建築而聲名大噪。臺大擁有王大閎建築師近20棟的校園建築作品,包含理學院漁業生物實驗所(1954)、慶齡工業研究中心(1977)。校園中眾多設計精良的建築成為臺大師生日常生活一部分,多數師生可能習以為常而未發覺這些建築的美麗。本次規劃辦理「最後的貴族-王大閎與臺大校園建築」特展,期透過展覽分享根植於臺大師生日常生活中的建築美學,進而喚起臺大師生對校園建築的重視。

【專業導覽】

場次一:2025/01/11(六) 14:00-16:00/徐明松 策展人

場次二:2025/02/08(六) 14:00-16:00/黃瑋庭 策展人

場次三:2025/02/15(六) 14:00-16:00/賴士堯 教授

場次四:2025/02/22(六) 14:00-16:00/李思薇 老師

場次五:2025/03/08(六) 14:00-16:00/蔣雅君 教授

場次六:2025/03/22(六) 14:00-16:00/林君安 建築師

※集合地點:農陳館二樓光影長廊

※每場次皆開放自由參加

系統號:

A-059767

【展覽】致未來世代的美術史

標題:

時間:

2024年3月23日至2025年3月16日

地點:

國立臺灣美術館301、302展覽室、301-302走廊(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館

聯絡人:

黃小姐,Tel: (04)2372-3552分機303;宓小姐,Tel: (04)2372-3552分機714

內容簡介:

展覽日期及地點:

典藏展

展覽室301、301-302走廊

2024/3/23(六)-2024/12/29(日)

展覽室302

第一階段修復展:2024/3/23(六)-2024/7/28(日)

第二階段文化近用展:2024/8/24(六)-2025/3/16(日)

此次策劃「致未來世代的美術史」展覽,奠基於上述美術資產的重要典藏和保存成果,多方呈現國美館多年來推動的重建藝術史工作,整理重點成果包含藝術品典藏、維修護、文化近用三大主軸分階段展出,展現國美館對藏品系統化的保存維護與修復觀點、經典作品和藝術文獻的展現與詮釋、藝術知識議題的研究和策劃、藝術家影音紀錄與研究出版、蘊涵文化平權的藝術近用與轉譯等綜合內容,呈現藝術發展如何與臺灣文化主體性相互生成,以及我們如何將藝術的文化意義與資產傳承到未來世代,認識與尊榮自身的歷史,進而形構未來的前瞻視野。

系統號:

A-059772

【展覽】我走.我尋:當代原住民族的移動記事特展

標題:

時間:

2024年8月13日至2025年3月16日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

這是一檔關於「移動」的展覽,我們將呈現原住民族人在不同時代中所經歷的7則移動故事──從族群、部落,乃至於族人個體等多重層次的變化與變遷,大歷史如命運般的推力,如何捲動原住民族在地理、身分及情感上的搬遷與挪動,而族人將如何去訴說這份生命視角?

單元「部落的回望」,談的是部落因不同國家政策而遷移的故事;單元「離鄉到都市」,談的是族人社群在市場推力下移動到都市的生活樣態;單元「身份的追溯」,則談出當代族人如何在今日追溯失落的族群認同。

這些真切的生命故事與歷史記憶,是由臺南、高雄及屏東三區的9個原住民文物館共同書寫,館員及族人透過田野訪談、歷史資料蒐集,匯集許許多多的在地聲音而成,並與國立臺灣歷史博物館所共作完成的展覽。這不只是原住民族的故事,更是每一個渴望追溯這塊土地發生了甚麼事的人們,我們一起出發、一起探索、一起共鳴的故事。

系統號:

A-059773

【展覽】築城風雲:清代文獻與圖像中的臺灣諸城

標題:

時間:

2024年12月14日至2025年3月9日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區103(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

「城」,聽起來是個遙遠的所在,古老的象徵。但不少鄉鎮區、學校、道路的名稱中就有個城字。而吟唱「城門城門雞蛋糕」的童音,更曾是某個時代中大街小巷中常可耳聞的旋律。

臺灣有著獨特的築城故事。所謂「羅馬不是一天造成的」,臺地的築城活動始自十七世紀荷蘭東印度公司與西班牙帝國的西洋式城壘。進入清代,在統治政策的擺盪與猶疑間,除沿用舊城,官員與仕紳於折衝與地方意識展現中,陸續興建官城與民城,終使城池廣及南北,並成為現今重要的文化資產。

本院所藏清代檔案文獻與圖像,涉及臺灣築城者眾多,更不乏獨一無二者。一筆一畫的字裡行間,記錄下各階段變貌與脈絡風華。本展即以院藏文獻圖檔為經緯,輔以善本古籍、府城舊瓦,共同來呈現各種大城小事。

系統號:

A-059776

【展覽】四通八達——古代道里交通圖籍展

標題:

時間:

2024年9月5日至2025年3月2日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區104(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

道里,道路與里程數的合稱詞,古代道里交通圖,泛指以道里為主要內容,或是兼繪道路,記有里程數的各種地圖,除單件形式外,亦經常以插圖方式,附存在書籍之中,因此,凡具道里內容特性者,不論書或圖,皆在展示範疇之內。

就功能言,古代道里交通圖籍,與今日電子交通指南系統大抵相似,皆在指引交通,兼而表現道路周遭地貌,隨著製圖技術的演進,今、古道里交通圖籍外觀已大不相同,其普及與便利性,更不可同日而語,現代電子交通指南,形式單一,隨手可得,而古代道里交通圖的數量雖然不多,但品類、形式豐富多元,比如商書裡的路引、路程圖,方志書籍經常附刻的府、縣地圖,或是專為帝王出巡、謁陵編繪的往返程站細圖,將士戍防巡邊專用的邊防圖,串聯四方的大型驛路圖,以及省、府、州、縣等地方政區圖裡,連帶繪出的城市路線圖等。

展覽精選院藏14世紀至20世紀初期,具道里特性圖籍總二十組件,分兩檔展出,第一檔有:驛路大觀、南北大路、清帝謁陵、行遍天下、市民大道等單元;第二檔維持前、後不變,其餘調整為巡邊之路、翻山越嶺、南巡路上。

除文物外,「走在臺灣的路上」多媒體互動裝置,以〈康熙臺灣輿圖〉(臺博館藏)與〈乾隆臺灣地圖〉為素材,結合新竹至本院交通路線空拍動態影像,兩相輝映,提供觀眾行走古代臺灣南北大路的真實感受。

系統號:

A-059777

【展覽】當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流

標題:

時間:

2024年12月18日至2025年5月4日

地點:

香港故宮文化博物館展廳9(九龍西九文化區博物館道8號)

主辦單位:

香港故宮文化博物館

聯絡人:

Tel: (852) 2200 0217

內容簡介:

為慶祝中法建交60周年及中法文化旅遊年,香港故宮文化博物館、故宮博物院與法國凡爾賽宮聯合呈獻特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流」。

十七、十八世紀,紫禁城和凡爾賽宮分別是中法兩國的政治、文化和藝術中心。兩座宮殿雖距離遙遠,卻對彼此充滿好奇。在兩國宮廷的主導下,以穿梭往來的法國傳教士為橋樑,中法展開了廣泛而深刻的交流。

本次展覽展出近150件來自故宮博物院、凡爾賽宮收藏的珍貴文物,展現十七至十八世紀中法在科學技術、工藝、文化藝術、哲學思想等領域的交流和互鑒。中法兩國相互尊重、相互學習,產生了新的技術、知識和藝術形式,共同書寫了兩國文化交流互鑒的精彩篇章。

展覽由香港故宮文化博物館、故宮博物院和凡爾賽宮聯合主辦,展品主要來自故宮博物院和凡爾賽宮,香港海事博物館和香港中文大學圖書館亦提供部分借展文物。展覽獲香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助。

系統號:

A-059762

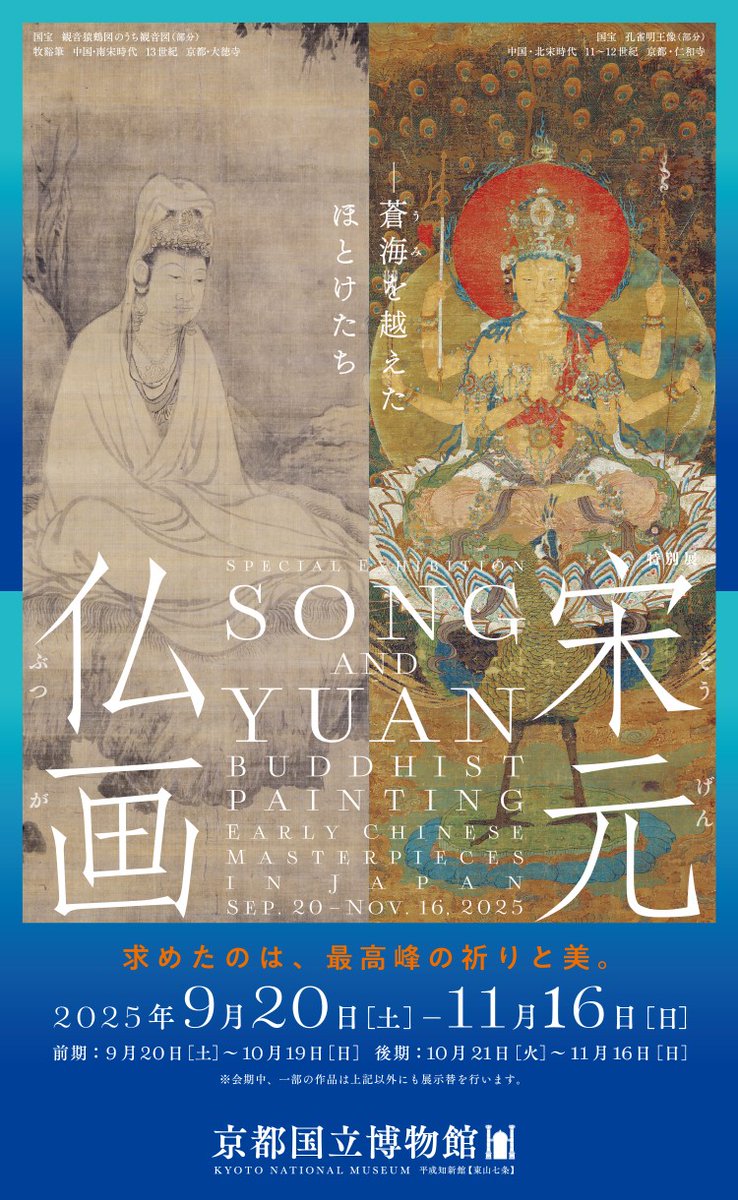

【展覽】宋元仏画——蒼海を越えたほとけたち

標題:

時間:

2025年9月20日至11月16日

地點:

京都国立博物館平成知新館(京都府京都市東山区茶屋町527)

主辦單位:

京都国立博物館、每日新聞社、京都新聞

聯絡人:

Tel: 075-525-2473

內容簡介:

このたび、京都国立博物館、毎日新聞社、京都新聞は、日本に長く伝来してきた、中国の宋・元時代に制作された仏教絵画を紹介する特別展「宋元仏画(そうげんぶつが)―蒼海(うみ)を越えたほとけたち」を開催することとなりました。

古くから仏教を信奉してきた日本は、仏教の先進国であった中国を慕い、規範や最新の情報を求めて海を渡りました。聖徳太子が派遣した遣隋使や、空海や最澄をはじめとした遣唐使の活躍によって、日本に多くの仏教文物がもたらされたことはよく知られています。本展では、その後も日本に舶載されつづけた仏教文物のうち、宋・元時代の仏画を中心としてご紹介します。

数百年、古いものでは千年近く前に制作された宋元仏画には、当時の人々が救い手として信仰した仏たちの姿がとどめられています。宗教性と芸術性においてきわめて優れたこの絵画群は、東アジアの仏教絵画の“最高峰”と称えるにふさわしい水準をもっています。日本の仏教文化の中で重要な役割を果たし、今日まで大切に守り伝えられてきた結果、日本に現存する宋元仏画は、いまや量、質ともに世界で最も充実しているといえます。

本展は、日本に残る貴重な宋元仏画の全体像に迫る過去最大規模の展覧会です。2025年秋、その魅力とともに、日本文化の国際性や包容力、多様性をあらためて見直し、いまに伝えられた奇跡をひろく分かちあう機会にしたいと思います。

系統號:

A-059754

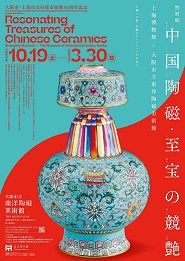

【展覽】中国陶磁・至宝の競艶—上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館

標題:

【展覽】中国陶磁・至宝の競艶—上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館

時間:

2024年10月19日至2025年3月30日

地點:

大阪市立東洋陶磁美術館(大阪市北区中之島1-1-26)

主辦單位:

大阪市立東洋陶磁美術館、上海博物館

內容簡介:

2024年は大阪市と上海市の友好都市提携50周年にあたり、これを記念して大阪市立東洋陶磁美術館では上海博物館との主催による特別展「中国陶磁・至宝の競艶—上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館」を開催します。

1952年に開館した上海博物館は、中国を代表する世界的な博物館の一つとして知られ、青銅器、陶磁器、絵画、書、彫刻、玉器、貨幣など中国文物の宝庫です。なかでも陶磁器コレクションはその白眉です。大阪市立東洋陶磁美術館は、これまで展覧会協力や学術交流を通じて上海博物館との交流を積み重ね、友好を深めてきました。

今回、両市の友好の節目を記念し、上海博物館から日本初公開作品22件(うち海外初公開19件)を含む計50件の中国陶磁の名品が出品されます。中国陶磁の世界的な殿堂である上海博物館と大阪市立東洋陶磁美術館の至高のコレクションが一堂に会し、「競艶(きょうえん)」する本展を通して、悠久の歴史を誇る中国陶磁の真髄に触れるとともに、現在においても斬新さや新たな美の発見をもたらすその魅力に迫る機会となれば幸いです。

系統號:

A-059764

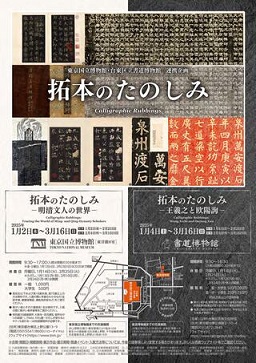

【展覽】拓本のたのしみ――王羲之と欧陽詢

標題:

時間:

2025年1月4日至3月16日

地點:

台東区立書道博物館(台東区根岸2丁目10番4号)

主辦單位:

東京国立博物館、台東区立書道博物館

內容簡介:

この世に唯一の名筆を共有するため、唐時代には皇帝が超絶技巧を駆使した精巧な模本を作らせ、臣下に下賜しました。しかし模本は大量に製作することが困難です。現存する最古の拓本は唐時代の作例で、当時すでに石碑が拓本にとられ、普及していました。

宋時代になると拓本の技術も格段に向上し、製作、観賞、研究が盛行しました。時代の古い拓本や、工芸意匠の粋を尽くした拓本は、収蔵家垂涎の的となり、鑑賞や研究の水準は清時代に頂点に達しました。

東京国立博物館と、台東区書道博物館の連携企画第22弾では、拓本のたのしみ方をさまざまな視点からご紹介します。石碑が亡失した天下の孤本、王羲之や唐の四大家ら歴代名筆の拓本、そして拓本に魅せらせた明清文人の高雅な世界など、拓本の持つ魅力を存分にご堪能ください。

系統號:

A-059771

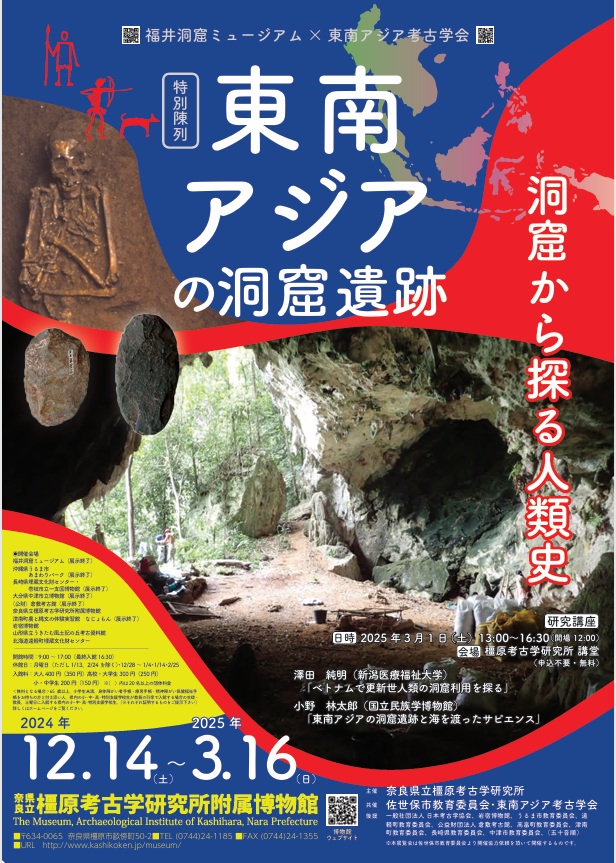

【展覽】洞窟から探る人類史 東南アジアの洞窟遺跡

標題:

時間:

2024年12月14日至2025年3月16日

地點:

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館(奈良県橿原市畝傍町50-2)

主辦單位:

奈良県立橿原考古学研究所

聯絡人:

Tel: 0744-24-1185

內容簡介:

長崎県佐世保市の福井洞窟ミュージアムで行われたパネル展がやってきます!東南アジア各地にある洞窟をのぞけば、人類による様々な洞窟利用の様子が見えてきます。原人の存在を伝え、初期ホモ・サピエンスの生活の場となり、ときに精神世界の表現の場や信仰の対象にもなってきた洞窟と人類の関わりと、その変化をたどります。

系統號:

A-059774

【展覽】Wu Zetian: the only female emperor of China

標題:

【展覽】Wu Zetian: the only female emperor of China

時間:

2024年10月26至2025年5月25日

地點:

Keramiekmuseum Princessehof (Grote Kerkstraat 9 8911 DZ Leeuwarden)

主辦單位:

Keramiekmuseum Princessehof, Art Exhibitions China, Henan Administration of Cultural Heritage and Palatina Cultural Group

聯絡人:

Tel: +31(0)58 2 948 958,E-mail: info@princessehof.nl

內容簡介:

The Princessehof National Museum of Ceramics presents the European premiere of the exhibition on Wu Zetian (624-705), the only empress in the history of China. This exhibition brings her extraordinary story to life: a story in which trade, emancipation and intrigue play leading roles, one that can be told through the most beautiful ceramic objects, and is still as vital as it was thirteen centuries ago.

Narrating the story of one of the most powerful women in world history through over a hundred Chinese artifacts rarely seen in Europe, the exhibition is anticipated to be one of the most prestigious exhibitions in the history of the Princessehof National Museum of Ceramics. It has received substantial support from the Embassy of China in the Netherlands and the Province of Friesland in the Netherlands.

系統號:

A-059758