標題

- 《中國語文》月刊第806期

- 語言暨語言學第25卷第3期

- 鵝湖月刊總號589期

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第95本第2分

- 臺灣人類學刊第22卷第1期

- 人文及社會科學集刊36卷第2期

- 政大中文學報第41期

- 臺灣東亞文明研究學刊第21卷第1期

- 成大歷史學報65號

- 東華漢學第39期

- 東海中文學報第47期

- 漢學研究第42卷第2期

- 臺大文史哲學報第101期

- 高雄師大國文學報第39期

- 東吳中文學報第45期

- 歷史臺灣第27期

- 臺灣文學研究學報第38期

- 臺灣語文研究第19卷第1期

- 東洋史研究第83卷第1號

- 殺戮的季節:一九六五至六六年印尼大屠殺史

- 復返阿里山:一場跨時空的立體飛覽,一段失落鐵路的現地追尋

- 王者歸程:「大博弈」下的阿富汗,與第一次英阿戰爭

- 關羽:由凡入神的歷史與想像

- 台灣飛行場百年發展史

- 法言:四川道教科儀與儒家劉門傳統

- 逆轉中華:江戶日本如何運用情報與外交改寫東亞秩序

- 城市異鄉人:城市.現代小說.五四世代

- 臺灣族群史解謎:揭開平埔、外省、客家、福佬的歷史謎團

- 左翼思潮:海外臺灣左派之思想、論述與交匯

- 魏晉服議之經權研究

- 抵抗作為前瞻:從公眾史學到歷史溝通

- 政治時差.時差政治:敘事共時性作為民主政治的一種想像

- 從正統到異端:祝由科的歷史

- 全球客家 : 重塑中的客家認同

- 張愛玲異族論

- 古籍之美:古籍修護與數位化

- 名古屋大學.屏東大學文化交流學術會議論文集 第一輯

- 此世與他世之間:香港基督教墳場的歷史與文化(增修版)

- 威權的象徵:英國國家海事博物館藏中國旗幟研究

- 朝鮮朱子学──退渓心学と栗谷道学

- 満洲 難民感染都市

- 熊野観心十界図という誘惑──東アジアの死霊救済儀礼をめぐる精神史

- 芥川龍之介の中国遊歴──光と影の軌跡

- 中国文化大革命ポスターを読む

- モンゴル帝国──草原のダイナミズムと女たち

- 北東アジア、ニーチェと出会う──19世紀末〜20世紀初頭の精神史的地平

- 可能性としての東アジア

- ラオスの遺産人類学 遺跡と精霊を越えて

- 「満蒙開拓民」の悲劇を超えて

- The Whirlpool That Produced China: Stag Hunting on the Central Plain

- Relations and Roles in China's Internationalism: Rediscovering Confucianism in a Pluriversal World

- Women and Their Warlords: Domesticating Militarism in Modern China

- When Food Became Scarce: How Chinese Peasants Survived the Great Leap Forward Famine

- Sino-Iranian and Sino-Arabian Relations in Late Antiquity: China and the Parthians, Sasanians, and Arabs in the First Millennium

- Territorializing the Chinese Nation-State: Cartography, Geopolitics, and Huang Maocai's Mission to India (1878–1880)

- Majapahit: Intrigue, Betrayal and War in Indonesia’s Greatest Empire

- Poetry of Loss and the Early Medieval Chinese Court of the Warlord Cao Cao (155–220)

- Metaphor and Meaning: Thinking Through Early China with Sarah Allan

- The Worlds of Victor Sassoon: Bombay, London, Shanghai, 1918–1941

- Denationalizing Identities: The Politics of Performance in the Chinese Diaspora

- 72 Ways of Saving Lives: Folk Remedies in Old China

- Redefining Heresy and Tolerance: Governance of Muslims and Christians in the Qing Empire before 1864

- Fear, Heterodoxy, and Crime in Traditional China: Toward an Anthropological History of Emotion and Its Social Management

- The Sound of Vultures' Wings: The Tibetan Buddhist Chöd Ritual Practice of the Female Buddha Machik Labdrön

- The Art of the Chinese Picture-Scroll

《中國語文》月刊第806期

標題:

《中國語文》月刊第806期

時間:

2024年8月

出版單位:

臺北:《中國語文》月刊社

作者:

許俊雅、康世統、葉鍵得、胡衍南、張春榮、陳鏗任、蔡澤民、黃志盛、謝淑熙、王偉忠、陳宜政、黃志盛、許祺凰、洪梅馨等

內容簡介:

《中國語文》第806期簡介

主編的話‧陸法言〈切韻序〉寫作之美/葉鍵得

△中國語文學會監事、本刊主編邱燮友教授,於本(113)年 6 月 30 日溘然長逝,享壽九十有四歲,今徵得胡衍南教授同意,轉載其〈與風競走的詩人學者──專訪邱燮友教授〉一文,以資緬懷。

△張春榮教授〈現代公益楷模:王建煊的大愛清流──中西名人智慧語賞析〉一文,由親情、婚姻、政治、處世四端揭示王建煊先生的大愛清流,讚揚為現代公益楷模;文中兼及名言佳句,可召喚世人,意義非凡。

△陳鏗任副教授〈教學使用生成性 AI 可能衍生的倫理議題與因應〉一文,分析生成式 AI 在教學使用上可能衍生的倫理議題,並以常見問題的形式,分為教材製作、與AI 互動、評量三個部分進行提問與解答,可提供教師教學參考。

△黃志盛副教授〈十二消息卦的認知流程──從初學《易經》者談起〉一文,從自身初學經驗,談對「十二消息卦」的認知流程,包括定義、內容、口訣等,可供初學者參考。

△「論文園地」刊登許祺凰〈探析呂后與呂氏外戚的掌權與沒落〉及洪梅馨〈論申克常「國劇十五韻」對十三轍的改訂〉兩篇學術論文,析論翔實,堪稱佳作。

△「文創園地」入選楊宇棠、葉紫暄、何泊錩、洪宇倫、紀邵然、謝昀希、楊沛芩、蔣宛蓁、王靖淇、紀唏蕾、林婉筑等十一位同學的作品。其中優選三名,分別為楊宇棠、葉紫暄、何泊錩。

系統號:

P-025270

語言暨語言學第25卷第3期

鵝湖月刊總號589期

中央研究院歷史語言研究所集刊第95本第2分

臺灣人類學刊第22卷第1期

標題:

臺灣人類學刊第22卷第1期

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

內容簡介:

【李亦園紀念講座專文】

1. Philippe Descola,〈亞馬遜與東南亞泛靈論的多樣化〉

【專題論文】

專題:大學社會責任計畫中的人類學與人類學家

1. 高雅寧,〈導言:大學社會責任計畫中的人類學與人類學家〉

2. 鄭肇祺,〈自然資源管理與大學社會責任實踐計畫的相遇:臺灣東海岸的虱目魚苗、瓊麻、廟宇與人的關係〉

3. 歐子綺〈當國際學生遇上USR:人類學教學與轉譯式合作〉

4. 高雅寧,〈當民族誌方法遇上華語文教學:USR計畫之人類學公共性/大眾化之 實踐與反思〉

【研究論文】

1. 馮莎、張志培,〈「當代藝術的民族誌轉向」?藝術介入社會的實踐及其理論〉

【書評】

1. 譚詠瑜,Joseph Errington: Other Indonesians: Nationalism in an Unnative Language

2. 王安琪,〈Mara Buchbinder: Scripting Death: Stories of Assisted Dying in America〉

3. 林汝羽,〈Elizabeth Marino: Fierce Climate, Sacred Ground: An Ethnography of Climate Change in Shishmaref, Alaska〉

4. 朱春聰,〈Lyle Fearnley: Virulent Zones: Animal Disease and Global Health at China’s Pandemic Epicenter〉

系統號:

P-025144

人文及社會科學集刊36卷第2期

標題:

人文及社會科學集刊36卷第2期

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:中央研究院人文社會科學研究中心

內容簡介:

1. 陳逸淳,〈寬容的矛盾:當代藝術與社會規範〉

2. 黃俊銘,〈音樂、文藝機構與身分:中國的《人民音樂》(1950-2019)如何論述台灣流行音樂〉

3. 葉高華,〈幼時家庭語言對教育成就的影響 〉

4. 戴伯芬,〈當仕紳化碰上城市縮退:新莊、艋舺與大稻埕傳統市街轉型的比較〉

5. Shun-Wen Wu, Yang-Chung Chen, Guang-Xu Wang and Don-Yun Chen,〈Low Turnover Rate of Public Health Nurses despite High Burnout: A Focus Group Study 〉

系統號:

P-025214

政大中文學報第41期

臺灣東亞文明研究學刊第21卷第1期

成大歷史學報65號

東華漢學第39期

東海中文學報第47期

漢學研究第42卷第2期

標題:

漢學研究第42卷第2期

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

安大簡〈曹沫之陳〉新釋文及補釋/邴尚白

《晏子春秋》「食魚無反」解———兼論先秦「毋反魚肉」之禮儀/龎壯城

「蘭亭會」成因與王羲之的籌算/陳慶元

〈王安石拜昭文相制〉在北宋中晚期經史詮釋中的反響/李卓穎

明清之際朝鮮王朝對臺灣鄭氏政權的關注與情報的應對/雷雨晴

中英印三語合璧的語言教材———《英華仙尼華四雜字文》藏本考與價值重估/王澤偉

書評

評 胡川安,《秦漢帝國與沒有歷史的人:殖民統治下的古代四川》/羅棋布

評 S. E. Kile 鄺師華, Towers in the Void: Li Yu and Early Modern Chinese Media/廖晏顥

系統號:

P-025129

臺大文史哲學報第101期

高雄師大國文學報第39期

東吳中文學報第45期

歷史臺灣第27期

標題:

歷史臺灣第27期

時間:

2024年5月

出版單位:

臺南:國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

【學術論文】

從《黃旺成先生日記》看大正時期臺灣的家屋清潔與家庭衛生/李朝凱

再訪日治時期唱片工業體制下之臺灣流行音樂與流行歌──從〈烏貓行進曲〉開始/陳婉菱

籤詩占卜的功能與認同:從新冠肺炎觀察臺灣國運籤的過去及現在/柯光任

【研究紀事】

國立臺灣歷史博物館藏臺灣總督府情報課《寫眞報道》雜誌發行背景及刊物內容初探/莊梓忻、張育嘉

【評論】

《台湾における「日本」の過去と現在──糖業移民村を視座として》書籍評介/曹惟晴

【報導】

國立臺灣歷史博物館「博物館歷史學微講座」側記/胡佳君

談臺史博「捷克斯洛伐克×旅人×福爾摩沙1920's特展」背後的故事/周宜勳

系統號:

P-025150

臺灣文學研究學報第38期

臺灣語文研究第19卷第1期

標題:

臺灣語文研究第19卷第1期

時間:

2024年4月

出版單位:

臺北:臺灣語文學會

內容簡介:

許慧如(Hui-Lu KHOO)/外省人的台語經驗初探:一個半結構式訪談研究

Shuanfan HUANG(黃宣範)/A Voice System in Search of an Identity: The Multiple Functions of the Patient Voice Construction in Formosan Languages

Andre GODERICH(郭育賢)/Glottal Stop Alternations in Plngawan Atayal

系統號:

P-025142

東洋史研究第83卷第1號

殺戮的季節:一九六五至六六年印尼大屠殺史

復返阿里山:一場跨時空的立體飛覽,一段失落鐵路的現地追尋

王者歸程:「大博弈」下的阿富汗,與第一次英阿戰爭

標題:

王者歸程:「大博弈」下的阿富汗,與第一次英阿戰爭

時間:

2024年8月

出版單位:

臺北:馬可孛羅

作者:

William Dalrymple 著,鄭煥昇 譯

內容簡介:

屢獲殊榮的歷史學家、記者和旅行作家威廉.達爾林普(William Dalrymple),巧妙地再次敘述西方在東方最大的帝國災難,一個關於新殖民主義野心、愚蠢和傲慢的寓言,對當今的時代具有重要的意義。

達爾林普利用來自阿富汗、巴基斯坦、俄羅斯和印度檔案館一系列新發現的以前未翻譯的阿富汗史詩詩歌和傳記,提供了一部關於1839年英國對阿富汗遙遠王國的壯麗第一次戰役,入侵這個遙遠王國,迄今最直接和全面的報告。

由紅色斗篷和羽毛帽子的槍騎兵領導,將近兩萬名英國和英屬印度公司的部隊,幾乎沒有遇上阻力,從印度的山口湧入阿富汗,以重新確立沙.舒亞.馬爾克(Shah Shuja ul-Mulk)的王位,並作為他們的傀儡。但僅僅過了兩年多一點,阿富汗人響應了聖戰的號召,整個國家爆發了叛亂。這場第一次英阿戰爭,當時世界上最強大軍事國家的一整支軍隊在積雪覆蓋的山口被裝備簡單的阿富汗部落戰士埋伏和摧毀而告終。最後,只有一名英國人逃脫。

達爾林普超越了這場臭名昭著戰役的基本輪廓,並以深刻、平衡的洞察力闡明,西方首次與阿富汗的災難性糾纏與當今情況之間有著驚異的相似之處。這本書既是第一次英阿戰爭的權威分析,也是一部極具時代意義的作品。

系統號:

P-025207

關羽:由凡入神的歷史與想像

標題:

關羽:由凡入神的歷史與想像

時間:

2024年8月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

Barend J. ter Haar 著,王健、尹薇、閆愛萍、屈嘯宇 譯

內容簡介:

關公,是神龍化身、是佛教中的伽藍尊者、是道教中的三界伏魔大帝,本為凡人的關羽,是如何經歷不同的歷史時代,成為人們口中的關聖帝君、千萬人崇祀的神祇,甚至成為遍及華人圈的信仰?在關公信仰的流變過程中,我們將會看到什麼樣的時代背景與集體記憶?

過往認為,《三國演義》的出現與流行,推動了關公崇拜。知名漢學家田海提出了全新觀點,認為民間口耳相傳的傳說,才是擴散關公信仰的主要動力。各種口傳文化中,記載了不同面向的關公,也呈現人們對祂的各種期待,祂是雨神、財神、武神、文神……這些傳說軼事散落在歷代材料中,田海憑藉著傑出的史家技藝,在史料之海中進行田野考察,重新理解並構築關公信仰發展的脈絡。

在傳說之中,關羽是忠誠與正直的代表,也是慈悲的神明,關心一般老百姓的命運。透過追索關公故事的流轉,田海看見大眾內心的焦慮與期待、願望與恐懼。即便故事和傳說可以虛構,但當他們進入共同記憶之中,也成為真實的歷史。本書不僅是對關公信仰的全面考察,也映照出不同時代、不同人群的生命與嚮往。

系統號:

P-025208

台灣飛行場百年發展史

標題:

台灣飛行場百年發展史

時間:

2024年8月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

洪致文 著

內容簡介:

新版序

自序

卷首語

第一章 台灣航空發展黎明期的飛行場與著陸場

第二章 台灣民航肇始期的島內飛行場

第三章 大東亞戰爭爆發前興建的台灣島內陸軍飛行場

第四章 大東亞戰爭爆發前興建的台灣島內海軍飛行場

第五章 大東亞戰爭期間興建的台灣島內海軍飛行場

第六章 大東亞戰爭期間興建的台灣島內陸軍飛行場

第七章 二戰末期興建的台灣島內飛行場

第八章 二戰後興建的台灣島內機場

第九章 離島機場

附錄 二戰終戰時台灣島內日本海陸軍飛行場位置圖

依縣市別之飛行場章節索引

系統號:

P-025209

法言:四川道教科儀與儒家劉門傳統

標題:

法言:四川道教科儀與儒家劉門傳統

時間:

2024年8月

出版單位:

臺北:博揚文化

作者:

Volker Olles 著,郭佳興、王亞 譯

內容簡介:

縮略語

序

致謝

中譯本序

導論

劉沅——槐軒先生

劉門的傳承

一、道與法的分工

法言壇與《法言會纂》

《法言會纂》的基本特徵、編纂歷史及其影響

法言壇的實踐和傳承

科儀流程

二、《法言會纂》

導言

各卷提要

結語

餘論:今日的法言壇

附錄

1. 《法言會纂》目錄

2. 祖師神號表

3. 旛式(大字本,卷7)

4. 申太上科儀(大字本,卷26)

5. 祀天師科儀(補遺)

6. 申觀音科儀(補遺)

參考文獻

《廣成儀制》中的相關文獻

原始文獻

研究論著

索引

《法言會纂》各卷

系統號:

P-025221

逆轉中華:江戶日本如何運用情報與外交改寫東亞秩序

城市異鄉人:城市.現代小說.五四世代

標題:

城市異鄉人:城市.現代小說.五四世代

時間:

2024年8月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

郝譽翔 著

內容簡介:

《台灣與東亞》叢刊發行旨趣

序 中國新文學運動的雙城記──序郝譽翔《城市異鄉人》/陳芳明

導論 城市異鄉人:城市.現代小說.五四世代

上編 北京

第一章 從會館到公寓

第二章 五四世代,黑暗之心

第三章 北京公寓的「零餘者」

第四章 文化帝國的最後光輝:論沈從文的北京書寫

下編 上海

第五章 雙城漫遊:郁達夫小說中的東京與上海

第六章 上海的異質空間:二○年代的左翼小說

第七章 從《倪煥之》看「上海工人三月暴動」

第八章 現代小說的返「鄉」之路:從上海再出發

附錄

後記

系統號:

P-025239

臺灣族群史解謎:揭開平埔、外省、客家、福佬的歷史謎團

左翼思潮:海外臺灣左派之思想、論述與交匯

標題:

左翼思潮:海外臺灣左派之思想、論述與交匯

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

國立政治大學圖書館特藏管理組 編

內容簡介:

序/薛化元

館長序/廖文宏

專題演講

傳承與新生:《台灣時代》左翼臺灣民族解放論述的初步探討/吳叡人

史明晚期的台灣民族解放理論,不批評美帝國主義——而「中華民國」仍然困住當美國新殖民地(In His Final Phase, Su Beng Did Not Speak Out Against U.S. Imperialism – And Taiwan Remains a Dependent Neo-colony)/艾琳達

主題綜合座談

橫跨世代的認知:我眼中的史明——開場白/藍士博

橫跨世代的認知:我眼中的史明一——初次與史桑見面/王文宏

橫跨世代的認知:我眼中的史明二——一段將近四十年的師友情誼/廖宜恩

橫跨世代的認知:我眼中的史明三——1995/2/28 第一次上課筆記/黃敏紅

橫跨世代的認知:我眼中的史明四/李政忠

橫跨世代的認知:我眼中的史明五/張紋瑄

論文

1970-1980年代北美臺灣左派運動刊物初探:以左雄為中心/張惠真、薛化元

左派群雄論團結——1980年代初期史明與北美臺獨左派論戰之初探/陳柏翰

洪哲勝的思想與海外運動影響初探——以台灣革命黨為中心/羅立宇

史明史料的運用及研究初探/蕭晏翔

特別收錄

新珍味史明紀念館開幕致詞文稿一——荒漠中的行者─史明老前輩/葉治平

新珍味史明紀念館開幕致詞文稿二/王淑惠

新珍味史明紀念館開幕致詞文稿三/黃敏紅

新珍味史明紀念館開幕致詞文稿四/藍士博

新珍味史明紀念館開幕致詞文稿五——史明思想與行動的三個起點/陳柏翰

系統號:

P-025173

魏晉服議之經權研究

標題:

魏晉服議之經權研究

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

狄君宏 著

內容簡介:

「服議」是指學者討論喪服相關議題之言論。本書研究魏晉服議中守經與行權之議論,及其與當時政治、社會、學術的關係,探討服議產生經權論辯的原因。魏晉服議受門第社會、經學思想以及時代思潮影響至深,服議內容可謂魏晉時代現象之縮影。其中與「經權」相關的論辯彰顯學者利用經典應世或欲擺脫經典、重新建立人倫秩序的努力,其生動、靈活且務實的思維,足資後人更細緻地觀察魏晉時代。

第壹章 緒論

第貳章 魏晉服議的時代背景

第參章 儒家經典中的經權

第肆章 魏晉服議守經之議論

第伍章 魏晉服議行權之議論

第陸章 魏晉服議經權並重之議論

第柒章 結論

系統號:

P-025199

抵抗作為前瞻:從公眾史學到歷史溝通

標題:

抵抗作為前瞻:從公眾史學到歷史溝通

時間:

2024年7月

出版單位:

臺南:成大出版社

作者:

陳恒安 著

內容簡介:

推薦序

走出歷史的活路:讀《抵制作為前瞻:從公眾史學到歷史溝通》/郭文華

建構批判、溝通與前瞻的臺灣公眾史學/張隆志

歷史為何有大用的解謎書/謝仕淵

致謝

第壹章 導論

一、前言

二、研究問題的背景與任務

三、問題與待解難題

四、各章安排

五、結論

第貳章 公眾史學的發展:從科普、史普到知識溝通

一、如何藉普及歷史知識以強化歷史學者社會參與

二、公眾歷史學

三、記憶膨脹下的歷史

四、公眾史學在臺灣的初探

五、結論

第參章 博物館歷史學的知識論及方法論

一、博物館歷史學

二、行動中的地方文物館

三、STS 與家鐵道博物館共創的嘗試

四、結論

第肆章 集體或採集的記憶:大學博物館中的大學歷史

一、大學博物館中的校史展示:歷史行銷與歷史教育

二、大學博物館中的歷史:殿堂或「歷史實驗工坊」?

三、結論:博物館中的「歷史正確」與其層次

第伍章 具可讀性校史的書寫實踐與反省:以國立成功大學大學法人化與大學自主治理案的推展歷史為例

一、校史書寫者的倫理困境

二、法人化與五年五佰億計畫的結合

三、 從大學法人化(incorporation)轉為大學自主治理(self-governance)

四、大學自主治理的推展與結束

五、鴨子划水到最後的投票

六、結論:未來的希望形上學

第陸章 黃金大稻埕:從「金瑞山」談個人記憶、家族記憶或公眾的歷史

一、前言

二、歷史的債感與情感

三、記憶熱潮

四、為什麼要寫金瑞山?

五、稻江金商:金瑞山銀樓以及「金子案」

六、結論

第柒章 結論

一、抵抗宣言

二、歷史前瞻

三、公眾歷史

四、歷史溝通

五、結論

參考文獻

索引

系統號:

P-025220

政治時差.時差政治:敘事共時性作為民主政治的一種想像

標題:

政治時差.時差政治:敘事共時性作為民主政治的一種想像

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

葉浩 著

內容簡介:

前言

導論 雙螺旋時差結構:正視政治爭議的時差,掌握衝突根源

第一部 時差政治的政治哲學與理論

第一章 柏林的價值多元論與自由主義

第二章 鄂蘭的政治本體論:一個從時間維度來詮釋共和主義的嘗試

第三章 過去與未來的政治行動:鄂蘭思想的轉型正義意涵

第四章 尋找柏林式的價值多元轉型正義理論

第五章 想像一個像鴨又像兔的輪廓:「全球共約」理論與價值多元主義

第二部 國際民主危機作為一種時差政治

第六章 同床異夢的民主與民粹:川普時代的左派價值何去何從?

第七章 美中的「政治時差」與「中國夢」

第八章 現代性的罪惡:自由主義的怨恨者、模仿犯

第九章 民主制度的診斷與處方,以及一份病理報告

第十章 零時差的正義是一種道德義務?

第十一章 民主雖容易著火,但比任何制度更能滅火

第三部 臺灣能走出時差政治格局嗎?

第十二章 民主政治的理想與現實:臺灣黨國體制及其遺緒的反思

第十三章 從執拗的低音到主旋律:臺灣轉型正義的思想史側寫

第十四章 開創新局,迎接憲政時刻?

第十五章 民主跳級生遺忘的政治妥協藝術

第十六章 國際關係主流夾縫中的兩岸「和平」思考

結論 島嶼的新敘事共時性開端

各章原出處列表

參考書目

系統號:

P-025024

從正統到異端:祝由科的歷史

標題:

從正統到異端:祝由科的歷史

時間:

2024年7月

出版單位:

臺北:三民書局

作者:

林富士 著

內容簡介:

推薦序 杜正勝

推薦序 李豐楙

編輯說明 陳藝勻

導論

一、被忽視的歷史

二、被刪除的記憶/技藝

三、探索之必要

語言的歷史──「祝由」釋義

一、辭典的定義

二、經典的注疏

三、「祝說病由」析論

四、現代文字學與語言學家的看法

五、結語

科目的歷史──宋元明清的醫學科目

正統的範式──官方「祝由科」的內涵

「祝由科」醫學文獻及其傳習

「祝由」醫學與道教的關係──以《聖濟總錄‧符禁門》為主的討論

試論《聖濟總錄》的編者

傳統醫學社群的聲音──醫者與士大夫對於「祝由科」的態度

一、引言

二、隋唐至兩宋時期(西元六至十三世紀)的主流聲音

三、元明時期(西元十三至十七世紀)的多元聲音

四、清代(西元十七至二十世紀)的褒貶

五、結語

清代民間祝由科的醫者群像──傳統文獻的描述與刻畫

一、引言

二、「祝由科」醫者的醫療事例

三、「祝由科」醫者的人群特色

四、祝由術與對治之病

五、結語

神乎其技──近代中國「新媒體」中的「祝由科」形象之一

一、引言

二、祝由科醫者的醫療活動

三、祝由科醫者「人群學」分析

四、結語

騙術與邪術──近代中國「新媒體」中的「祝由科」形象之二

一、引言

二、負面新聞中的祝由科

三、輿論對於祝由科的批判

雜揉與堆疊──民間祝由科文本的「後設資料」

一、引言

二、祝由醫者與宗教人士的「祝由書」

三、專業醫家與士人的「祝由方」

四、結語

結論

一、誰是祝由?浮浮沉沉的技藝

二、誰主浮沉?宗教、醫療與政治的糾結

三、誰是主體?痛苦、無知與絕望的病人

附錄

系統號:

P-025025

全球客家 : 重塑中的客家認同

張愛玲異族論

標題:

張愛玲異族論

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:萬卷樓圖書公司

作者:

陳勁甫 著

內容簡介:

推薦序/鍾正道

自序/陳勁甫

第壹章 緒論

第一節《談看書》裡的人種學考察

第二節 上海與香港「華洋雜處」的城市景觀

第三節 文獻回顧與檢討

第四節 研究範圍與方法

第五節 章節架構與開展

第貳章 毛姆全集裡漏掉的一篇——張愛玲的英國人書寫

第一節 矛盾與認同——英國人的特質與東方主義式凝視

第二節 表述與抗拒——中國人的自我東方化與張愛玲的英國情結

第三節 理性與阻隔的眼光

第參章 再強些也是個有色人種——張愛玲的印度人/南洋人書寫

第一節 觀看的限制——零散破碎的印度人書寫

第二節 刻板的理解——印度人角色之塑造

第三節 差異的形象——參差對照的南洋人書寫

第四節 無家可歸的南洋華僑

第肆章 雜七咕咚的人——張愛玲的雜種人書寫

第一節 文化混血——回到滬/港的中國留學生

第二節 種族混血——在滬/港的歐亞混血兒

第三節 在歐亞混血之外

第伍章 情願是日本的文明——張愛玲的日本人書寫

第一節 戰爭與婚戀——在「日常」裡遭遇日本

第二節 文化與民族——日本人的性格特質與作家的寫作策略

第三節 典型與變型——《小團圓》裡「日式表演」的啟示

第陸章 結論

系統號:

P-025015

古籍之美:古籍修護與數位化

標題:

古籍之美:古籍修護與數位化

時間:

2024年5月

出版單位:

新竹:方集出版社

作者:

張圍東、林俐伶 著

內容簡介:

上篇:中式古籍修護

第一章 紙張與書籍的起源

一、紙張發明前的紀錄載體

二、紙張的發明

三、古籍裝幀形制演變

第二章 紙張劣化與保護

一、材質因素

二、環境與人為因素

第三章 古籍劣化狀況

一、中式古籍紙張常用原料

二、中式古籍常見劣化狀況

第四章 中式古籍維護與修復

一、保存環境

二、檢視工具

三、修復材料

四、修復工具

五、常見修復方式

六、無酸保存材料

下篇:古籍數位化

第五章 古籍數位化的概念

一、古籍的涵義

二、古籍數位化的涵義

三、古籍數位化性質和定位

四、古籍數位化的原則

第六章 古籍數位化的發展歷程

一、數位化的開端

二、古籍數位化的發展經過

三、數位典藏計畫的成功經驗

四、古籍數位化的成效

五、中文古籍資源相關網站及資料庫

六、中國大陸古籍數位化的概況

第七章 古籍數位化的前置作業

一、館藏古籍清點與整理

二、影像數位化作業規劃

三、設備、人力等規劃

第八章 古籍數位化程序

一、場地規劃

二、色彩管理

三、影像校驗

四、後製處理

五、檔案儲存

第九章 後設資料與資料庫建置

一、後設資料欄位制訂

二、系統開發與後設資料著錄規範

三、資料庫系統建置與檢索

第十章 委外製作

一、招標前規劃

二、招標後規劃

第十一章 數位內容保護

一、數位版權管理

二、數位浮水印

三、創用CC授權

第十二章 結論與建議

一、探索古籍保護新方法

二、加強專門人才培養

三、擴大古籍保護的宣傳力

系統號:

P-025168

名古屋大學.屏東大學文化交流學術會議論文集 第一輯

標題:

名古屋大學.屏東大學文化交流學術會議論文集 第一輯

時間:

2024年5月

出版單位:

臺北:萬卷樓圖書公司

作者:

黃文車 主編

內容簡介:

推薦序/杉村泰

主編序/黃文車

「大聲」的詞類辨析/丸尾誠

否定詞的修辭作用──以《論衡.偶會篇》為例/田村加代子

跨文化的女性自傳:論張福英《娘惹回憶錄》中的自我詮釋/林秀蓉

關於臺灣日語學習者的日語成對動詞之不及物動詞、及物動詞和被動形式的選擇──基於母語遷移的可能性/杉村泰、郝文文

日本詩話中的《詩經》論述──以《日本詩話叢書》為考察對象/陳志峰

對日本中文學習者進行聽力培養的試行方案──TPR實驗及其效果──/勝川裕子

從《莎韻之鐘》到《紗蓉》:電影歌曲的翻唱與傳播/黃文車

蘇軾文學中的莊子身影/簡光明

晚明爭奇文學的出版與傳播──以龍谷大學所藏《茶酒爭奇》為討論核心/鐘文伶

系統號:

P-025198

此世與他世之間:香港基督教墳場的歷史與文化(增修版)

標題:

此世與他世之間:香港基督教墳場的歷史與文化(增修版)

時間:

2024年7月

出版單位:

香港:基督教文藝出版社

作者:

邢福增 著

內容簡介:

丁序

夏序

高序

蔡序

自序

增修版自序

第一章 引言

第一節 從死亡的文化與空間看中國基督教

第二節 香港墳場研究

第二章 中土洋墳

第一節 歿者得以藏骸

第二節 香港基督教墳場的設立

第三節 長眠香江異鄉客

第四節 小結

第三章 新教墳場:宗教性與公共性

第一節 宗教、族羣與墳場

第二節 祝聖墳場事件

第三節 新教墳場抑殖民地墳場?

第四節 基督徒墓地法案

第四章 華人耶穌教墳場的設立與發展

第一節 華人移民,葬身何處?

第二節 華人基督徒,葬身何處?

第三節 華人耶穌教墳場的肇始:香港島

第四節 華人耶穌教墳場的延展:新九龍

第五節 華人耶穌教墳場的開拓:新界

第五章 華人基督徒墳場與傳統文化

第一節 死亡:哀傷與盼望

第二節 傳統喪葬風俗的張力

第三節 華人基督教禮儀的建構

第四節 「此世」 與「他世」

第六章 結語

附錄一 宣教夢,爾旨成就,總是淒涼

附錄二 從淘金到淘靈:長眠香港墳場的華人牧者

徵引書目

系統號:

P-025231

威權的象徵:英國國家海事博物館藏中國旗幟研究

標題:

威權的象徵:英國國家海事博物館藏中國旗幟研究

時間:

2023年5月

出版單位:

香港:中華書局

作者:

廣東革命歷史博物館 編,程美寶 主編

內容簡介:

前言(楊琪)

導言:十七件織品的啟示(程美寶)

Introduction: Lessons from Examining Seventeen Textile Artifacts (May Bo CHING)

鳴謝

英國國家海事博物館藏中國旗幟基本情況(周瑤)

英國國家海事博物館藏中國旗幟的保養與修復(妮古拉.耶茨)

從三角到長方龍旗:清季水師旗式的演變(楊彥立)

晚清海軍旗圖樣研究:基於圖像資料的探討(吉辰)

中英往來照會中的海軍旗幟(李文杰)

清末海軍將旗研究(姜鳴)

「十五仔的旗幟」:道光年間中英合作打擊海盜行動及其歷史遺物(程美寶)

真假軍旗:東和輪船被劫案與粵英聯合剿盜行動(1924 — 1925)(朱志龍)

英國皇家海軍在中國沿海的部署(1841 — 1941)( 鄺智文)

從十三件藏品所見之鴉片戰爭至二戰期間駐華英國海軍的歷史(亞倫.賈弗)

英國國家海事博物館圖書館藏與中國有關之文獻與手稿(斯圖亞特.布萊)

當龍旗飄走之後:民初的新國旗與新國體(趙立彬)

系統號:

P-025127

朝鮮朱子学──退渓心学と栗谷道学

標題:

朝鮮朱子学──退渓心学と栗谷道学

時間:

2024年8月

出版單位:

東京:東京大学出版会

作者:

川原秀城 著

內容簡介:

前言

上編――中国元の朱子学から朝鮮固有の朱子学へ

第一章 朱子学の東伝――高麗朝末期,元学の隆盛

第二章 朱子学の刷新と高麗の革命――元学から独自の学へ

第三章 権近の朱子学

第四章 朝鮮朝前期朱子学と陽村学

第五章 士林学の台頭と朱子学の変質

下編――朝鮮朱子学の成立とその学術

第六章 士禍と清隠の学

第七章 豊穣な知の世界――退渓学成立前夜の朱子学をめぐって

第八章 李滉略伝――経世行道と隠居問学の葛藤

第九章 李滉と朝鮮朱子学大一統

第十章 退渓心学と『心経附注』

第十一章 李滉の四端七情分理気論――退渓心学,道徳感情の研究

第十二章 李滉の最後の哲学挑戦――理の実在化と物格無極の新解釈

第十三章 李珥略伝

第十四章 栗谷学総論――朝鮮朱子学のもう一つの集大成

第十五章 性・情・意の心論

第十六章 李珥道学――朝鮮朝の現実主義哲学

第十七章 李珥の文廟従祀――朝鮮朱子学の二大学派

補章 在人の神――中国医学の“たましい”論

後言

系統號:

P-025195

満洲 難民感染都市

熊野観心十界図という誘惑──東アジアの死霊救済儀礼をめぐる精神史

標題:

熊野観心十界図という誘惑──東アジアの死霊救済儀礼をめぐる精神史

時間:

2024年7月

出版單位:

東京:岩波書店

作者:

西山克 著

內容簡介:

熊野比丘尼による地獄極楽の絵解きで知られる熊野観心十界図。極彩色の迷宮のような画面の奥に目を凝らすと、東アジアの死霊救済儀礼の豊穣な世界へと通じる道筋が見えてくる。その原型となった朝鮮の〈甘露図〉へ、さらにその背後にある中国の〈水陸画〉へ、絵画の来た道を遡りながら読み解く、生と死を巡る東アジア精神史。

プロローグ 出逢いの風景

第一章 聖痕としての熊野

第二章 隠された部屋

第三章 悲の器――朝鮮甘露図の世界

第四章 熊野観心十界図へ

エピローグ 明日の死者として

系統號:

P-025120

芥川龍之介の中国遊歴──光と影の軌跡

標題:

芥川龍之介の中国遊歴──光と影の軌跡

時間:

2024年7月

出版單位:

橫濱:春風社

作者:

藤谷浩悦 著

內容簡介:

序論

第一編 東京から上海へ

第1章 旅立ちまで―中国への思い

第2章 上海到着の前後―東亜新聞記者大会

第3章 著名人との会談―鄭孝胥、章炳麒、李人傑

第4章 上海の名所探訪―芝居と歓楽街、芸妓

第二編 長江流域の周遊

第5章 杭州と蘇州の衝撃―排日運動の底流

第6章 蘇州、鎮江、揚州の周遊―江南の風景と情感

第7章 上海の別れ、蕪湖の再会―亡き母への思い 九江と廬山、漢口の旅―在留日本人の特徴

第9章 漢口から長沙へ―古典研究の隘路

第三編 北京から東京へ

第10章 京漢鉄道の旅―上海の極東オリンピック大会

第11章 洛陽から北京へ―文化の重さ

第12章 天津への嫌悪感―北京郊外の旅

第13章 田端の自宅への帰還―奉天、京城から東京へ

結論

系統號:

P-025153

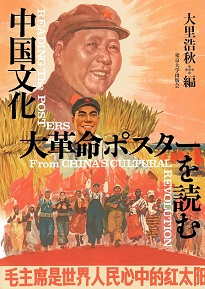

中国文化大革命ポスターを読む

標題:

中国文化大革命ポスターを読む

時間:

2024年7月

出版單位:

東京:東京大学出版会

作者:

大里浩秋 編著

內容簡介:

はじめに(大里浩秋)

第1章 文革ポスターについて(成田紅音)

1 文革期の様々なプロパガンダと『毛主席語録』

2 「文革ポスター」の特徴と作者たちについて

3 人々は「文革ポスター」をどのように利用したか

第2章 ポスター紹介

新島氏収集のポスターについて(大里浩秋)

1 毛沢東の教えで思想統一を図る(孫 安石)

2 毛沢東の教えに従い文革に決起する(大里浩秋)

3 林彪が台頭、修正主義・劉少奇批判起こる(大里浩秋)

4 経済建設・祖国防衛を訴える(菊池敏夫)

5 毛沢東の肖像画、言葉、詞(詩)(成田紅音)

6 各国反帝闘争支持を表明する(大里浩秋)

第3章 論考・滞在記

1 文革ポスターのデザイン的源泉に関する一考察(田島奈都子)

2 文化大革命の宣伝に威力を発揮した記録映画(長井 暁)

3 1967年の北京――1年間の見聞滞在記(平井博二)

第4章 コラム

1 映画「活きる」にみる「文革ポスター」(成田紅音)

2 日本の高校教科書は文化大革命をどう解説しているか(菊池敏夫)

3 津久井弘光さん作成の新聞切り抜きを見て思うこと(大里浩秋)

4 『毛主席安源へ行く』と『人間の正道は是滄桑』――制作経緯と作者たちのその後(成田紅音)

第5章 シンポジウム報告

1 文革に対する当初の反応――中国研究所を例にして(大里浩秋)

2 半世紀を経て文化大革命とは何だったのか――その歴史を再考する(加々美光行)

3 新島氏から学んだ毛沢東思想(矢吹 晋)

4 世界革命としての文化大革命――要因・衝撃・悲劇の国際的連鎖(馬場公彦)

コメント(菊池敏夫)

*新島淳良・加々美光行対談

あとがき(孫 安石)

系統號:

P-025155

モンゴル帝国──草原のダイナミズムと女たち

標題:

モンゴル帝国──草原のダイナミズムと女たち

時間:

2024年7月

出版單位:

東京:講談社

作者:

楊海英 著

內容簡介:

近年、モンゴル帝国に関する研究が文献、考古学ともに長足の進歩を遂げ、従来の「野蛮、残虐」といったイメージは大きく修正が迫られています。とくに遊牧民によってユーラシア世界が統一された結果、情報の伝達と交易が飛躍的拡大、それによってはじめて「世界史」が生まれたとみる考えかたは常識となりつつあります。

また、遊牧民の世界は定住農耕とはまったく別の論理に基づく社会システムであって、そこに優劣はありえないことを多くの人が理解しはじめており、なかでも女性の役割がきわめて大きかったことが注目されています。たとえば2010年に刊行されたアメリカの文化人類学者ジャック・ウェザフォードによるThe Secret History of the Mongol Queensは欧米人のモンゴルやユーラシアの遊牧民に対する偏見、ヨーロッパ中心主義を打破するために書かれ、ベストセラーとなりました。。

本書も同様にチンギス・ハーンの征服とその子どもたちによる勢力拡大がどのようになされていったか、武力だけに頼らない婚姻政策の実態、また権力闘争の舞台裏を描き出します。

系統號:

P-025196

北東アジア、ニーチェと出会う──19世紀末〜20世紀初頭の精神史的地平

標題:

北東アジア、ニーチェと出会う──19世紀末〜20世紀初頭の精神史的地平

時間:

2024年7月

出版單位:

東京:法政大学出版局

作者:

金正鉉 主編,柳生真 翻譯

內容簡介:

出版にあたって(金正鉉)

第一章 十九世紀末ロシアの思想地形図とニコライ・グロットのニーチェおよびトルストイ解釈(文俊一)

第二章 小西増太郎のニーチェおよびトルストイ受容と日本精神史的意味(趙晟桓】

第三章 高山樗牛「美的生活を論ず」とニーチェ思想(岩脇リーベル豊美】

第四章 浮田和民の愛己/愛他解釈と倫理的帝国主義論(柳芝娥】

第五章 梁啓超の社会進化論とニーチェ思想(金賢珠】

第六章 魯迅と沈従文のニーチェ解釈──一九二〇年代の文学経典化とニーチェの中国化を中心に(高建惠】

第七章 一九一〇年代、植民地朝鮮におけるニーチェ思想の受容──『学之光』を中心に(金正鉉】

系統號:

P-025197

可能性としての東アジア

ラオスの遺産人類学 遺跡と精霊を越えて

標題:

ラオスの遺産人類学 遺跡と精霊を越えて

時間:

2024年6月

出版單位:

東京:雄山閣

作者:

小田島理絵 著

內容簡介:

遺産とは何か?遺産学や遺産に関わる文化人類学研究の近年までの動きをまとめながら、ラオスという特定のフィールドに立ち返り、既存の遺産なるもののあり方を再検証する。

世界的に遺産に関わる概念が問い直されている現在、遺産人類学の立場から多様な議論を試みる。

「形のあるもの、形のないものとはいかなるもの」か、という「シンプルな問いに端を発しつつ、その問いに関する議論を展開する」との気鋭の著者の研究課題を、ラオスをフィールドにした世界遺産、無形文化遺産を通して探究する待望の書。

第1章 序論 遺産以後における遺産なるものの考察

第2章 無形と有形 ラオスにおける文化と芸術

第3章 人間と精霊 ラオスにおける可視と不可視

第4章 遺跡と精霊 身体と精神を越えて

第5章 実践する遺産

第6章 結論 遺産なるものの再考

系統號:

P-025154

「満蒙開拓民」の悲劇を超えて

標題:

「満蒙開拓民」の悲劇を超えて

時間:

2024年6月

出版單位:

東京:批評社

作者:

大類善啓 編著

內容簡介:

はじめに 満蒙開拓団の悲劇を超えて~中国ハルビン市方正県日本人公墓建立の物語~(大類善啓)

日本の近代とは…“夜明け”から暗黒へ(大類善啓)

[特別寄稿]日本人公墓についての随想(王鳳山)

天を恨み 地を呪いました――中国方正の日本人公墓を守った人たち(奥村正雄)

あの歴史に立ち会う――「方正地区日本人公墓」建立前後の回想(趙喜晨)

報恩の「中国養父母公墓」――自力で建立した遠藤勇の物語 (大副敬二郎)

金丸千尋――中国・東北との友好に駆けた男(大類善啓)

ある満蒙開拓団員の戦後(宮沢一三)

水稲王 藤原長作物語――中国の大地に根づいた日中友好の絆(大類善啓)

「方正県」との出会いとその関わり――ある一つの方正支援活動報告(大類善啓)

あとがき

系統號:

P-025156

The Whirlpool That Produced China: Stag Hunting on the Central Plain

標題:

The Whirlpool That Produced China: Stag Hunting on the Central Plain

時間:

August, 2024

出版單位:

New York: SUNY Press

作者:

Zhao Tingyang, Translated by Edmund Ryden

內容簡介:

In The Whirlpool That Produced China, Tingyang Zhao offers a philosophical interpretation of China's historicity, explaining how the expansion of China was not due to the lures of expansionist behavior but to the offerings of the surrounding contenders as they were constantly being pulled into a whirlpool of growth and amalgamation. The peoples surrounding China on all four sides sought to win the greatest material benefits and greatest spiritual resources by shaping their ways of thinking and living around the evolving core culture of the central plains.

Zhao also investigates how the tianxia vision of world order was able to dissolve the fierce currents of contention and create out of them the inclusive model of many cultures and many peoples with many forms of governance. He explains these reasons for why China became China by weaving together ontology with game theory methodology: the "stag hunt." Ultimately, Zhao addresses the question of how ancient China became such an irresistible attraction—a stag—to its vital periphery that once a population and territory was drawn into the game, or the whirlpool, it was difficult if not impossible to withdraw.

系統號:

P-025110

Relations and Roles in China's Internationalism: Rediscovering Confucianism in a Pluriversal World

標題:

Relations and Roles in China's Internationalism: Rediscovering Confucianism in a Pluriversal World

時間:

August, 2024

出版單位:

New York: SUNY Press

作者:

Chih-yu Shih

內容簡介:

Pluriversalism within International Relations and the literature on Chinese international relations each embrace ideas of relation and difference. While they similarly strive for recognition by Western academics, they do not seriously engage with each other. To the extent that either succeeds in winning recognition, it ironically reproduces Western centrism and the binary of the Western versus the non-Western. In Relations and Roles in China's Internationalism, author Chih-yu Shih demonstrates, through a critical translation exercise, that Confucian themes enable both the critique and realignment of liberal thought, allowing all of us, including the members of Confucianism and the neo-liberal order, to understand how we adapt to and coexist with each another. In the end, Confucianism not only informs the pluriversal necessity that all are bound to be related but also de-nationalizes China's internationalism.

系統號:

P-025113

Women and Their Warlords: Domesticating Militarism in Modern China

標題:

Women and Their Warlords: Domesticating Militarism in Modern China

時間:

August, 2024

出版單位:

Chicago: The University of Chicago Press

作者:

Kate Merkel-Hess

內容簡介:

In Women and Their Warlords, historian Kate Merkel-Hess examines the lives and personalities of the female relatives of the military rulers who governed regions of China from 1916 to 1949. Posing for candid photographs and sitting for interviews, these women did not merely advance male rulers’ agendas. They advocated for social and political changes, gave voice to feminist ideas, and shaped how the public perceived them. As the first publicly political partners in modern China, the wives and concubines of Republican-era warlords changed how people viewed elite women’s engagement in politics. Drawing on popular media sources, including magazine profiles and gossip column items, Merkel-Hess draws unexpected connections between militarism, domestic life, and state power in this insightful new account of gender and authority in twentieth-century China.

系統號:

P-025114

When Food Became Scarce: How Chinese Peasants Survived the Great Leap Forward Famine

標題:

When Food Became Scarce: How Chinese Peasants Survived the Great Leap Forward Famine

時間:

August, 2024

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Yixin Chen

內容簡介:

When Food Became Scarce is about the Great Leap Famine of 1958-61. Yixin Chen adopts a grassroots level analysis to explore an existential question concerning hundreds of millions of Chinese peasants: why did some peasants perish while others from the same villages facing the same collective problems of food scarcity survive?

Viewing the famine as a persistent ordeal, Chen identifies environment and lineage as two pivotal factors that influenced the rural populace's destiny. When food quotas under the Maoist communal dining system plummeted below subsistence or came to a halt, most individual villagers in the mountainous regions of southern China turned to their environment for alternative sustenance, ensuring their survival. More remarkably, across the nation, more peasants united in self-preservation strategies, concealing grains to elude excessive state requisitions, orchestrating food and crop riots, and collectively combating desperation. Given that the majority of Chinese villages were historically established on the foundation of consanguine relationships, creating an obligation among villagers to support one another due to shared ancestry, lineage emerged as a microlevel social mechanism that activated diverse forms of collective resistance. In villages where peasants effectively upheld their lineage organizations and adopted self-protective measures, their survival rates exceeded those of villages where the enforcement of Maoist Great Leap initiatives disrupted the lineage structure, leaving the communities more vulnerable. When Food Became Scare reorients the famine narrative, unpacking its intricacies from the perspective of the survival side.

系統號:

P-025118

Sino-Iranian and Sino-Arabian Relations in Late Antiquity: China and the Parthians, Sasanians, and Arabs in the First Millennium

標題:

Sino-Iranian and Sino-Arabian Relations in Late Antiquity: China and the Parthians, Sasanians, and Arabs in the First Millennium

時間:

August, 2024

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Jeffrey Kotyk

內容簡介:

What type of exchanges occurred between West and East Asia in the first millennium CE? What sort of connections existed between Persia and China? What did the Chinese know of early Islam?

This study offers an overview of the cultural, diplomatic, commercial, and religious relationships that flourished between Iran and China, building on the pioneering work of Berthold Laufer’s Sino-Iranica (1919) while utilizing a diverse array of Classical Chinese sources to tell the story of Sino-Iran in a fresh light to highlight the significance of transcultural networks across Asia in late antiquity.

系統號:

P-025135

Territorializing the Chinese Nation-State: Cartography, Geopolitics, and Huang Maocai's Mission to India (1878–1880)

標題:

Territorializing the Chinese Nation-State: Cartography, Geopolitics, and Huang Maocai's Mission to India (1878–1880)

時間:

August, 2024

出版單位:

London: Routledge

作者:

Edited By Kamal Sheel, Ranjana Sheel

內容簡介:

I. Introduction: Huang Maocai, Cartography, Geopolitics, and the Travel Narratives Translation

II. Huang Maocai’s Introductory Remarks: Travel to the Western Region and India

III Records of Travel to the Western Region [Xi-you ri-ji 西輶日记]

IV Reading Notes on India [Yin-du zha-ji 印度劄记]

V My Humble Opinion on Travels [You-li chu-yan 游历芻言]: A Panoramic View of Five India-s [Wu Yin-du xing-shi 五印度形势]

系統號:

P-025163

Majapahit: Intrigue, Betrayal and War in Indonesia’s Greatest Empire

標題:

Majapahit: Intrigue, Betrayal and War in Indonesia’s Greatest Empire

時間:

August, 2024

出版單位:

Melton Mowbray: Monsoon Books Pte. Ltd.

作者:

Herald van der Linde

內容簡介:

Discover Majapahit, Indonesia’s greatest empire. In the 14th and 15th centuries, the Majapahit kingdom reigned supreme in eastern Java, and its influence extended throughout Asia.

Walk the bustling streets of Majapahit, a melting pot of aristocratic Javanese, matted-haired Brahmins, hermits in bark cloth, widows dressed in white, and Chinese, Persian and Arab traders. Discover beautiful temples and imposing palaces, and markets brimming with goods from all over Asia.

At the heart of Majapahit’s story are eccentric kings and queens embroiled in bloody family feuds, and a tipsy court scribe who has the good sense to write down everything he sees. Witness the drama of royal intrigues, murders, revenge and war. This is not just the story of an empire’s rise and fall, it is an exploration of a society rich in religious diversity, social tolerance and artistic achievement, and a society – much like Indonesia today – which must navigate its way in the challenging tapestry of Chinese and Southeast Asian geopolitics.

系統號:

P-025172

Poetry of Loss and the Early Medieval Chinese Court of the Warlord Cao Cao (155–220)

標題:

Poetry of Loss and the Early Medieval Chinese Court of the Warlord Cao Cao (155–220)

時間:

July, 2024

出版單位:

York: Arc Humanities Press

作者:

Hsiang-Lin Shih

內容簡介:

Acknowledgements

Introduction

Chapter One. Aging: with Fellow Mortals

Chapter Two. Surviving: in Her Voice

Chapter Three. Soul-Summoning: on a Summer’s Night

Chapter Four. Conversing with the Departed: in Lingua Mortua

Chapter Five. Emulating Father/Grandfather: into a World Undone

Epilogue

Works Cited

系統號:

P-025177

Metaphor and Meaning: Thinking Through Early China with Sarah Allan

標題:

Metaphor and Meaning: Thinking Through Early China with Sarah Allan

時間:

July, 2024

出版單位:

New York: SUNY Press

作者:

Edited by Constance A. Cook, Christopher J. Foster, and Susan Blader

內容簡介:

In Metaphor and Meaning, scholars from China, the United States, and Europe draw on Sarah Allan's groundbreaking application of conceptual metaphor theory to the study of early Chinese philosophy and material culture. Conceptual metaphor theory treats metaphors not just as linguistic expressions but as fundamental structures of thought that define one's conceptual system and perception of reality. To understand another culture's worldview, then, hinges upon identifying the right metaphors, through which it then becomes possible to navigate between shared and unshared experiences.

The contributors pursue lines of argument that complement, enhance, or challenge Allan's prior investigations into these root metaphors of early Chinese philosophy, whether by explicitly engaging with conceptual metaphor theory or, more indirectly, by addressing meaning construction in a broader sense. Like Allan's interpretative works, Metaphor and Meaning interrogates both transmitted traditions and newly unearthed archaeological finds to understand how people in early China thought about the cosmos, society, and themselves.

系統號:

P-025112

The Worlds of Victor Sassoon: Bombay, London, Shanghai, 1918–1941

標題:

The Worlds of Victor Sassoon: Bombay, London, Shanghai, 1918–1941

時間:

July, 2024

出版單位:

Chicago: The University of Chicago Press

作者:

Rosemary Wakeman

內容簡介:

In this book, historian Rosemary Wakeman brings to life the frenzied, crowded streets, markets, ports, and banks of Bombay, London, and Shanghai. In the early twentieth century, these cities were at the forefront of the sweeping changes taking the world by storm as it entered an era of globalized commerce and the unprecedented circulation of goods, people, and ideas. Wakeman explores these cities and the world they helped transform through the life of Victor Sassoon, who in 1924 gained control of his powerful family’s trading and banking empire. She tracks his movements between these three cities as he grows his family’s fortune and transforms its holdings into a global juggernaut. Using his life as its point of entry, The Worlds of Victor Sassoon paints a broad portrait not just of wealth, cosmopolitanism, and leisure but also of the discrimination, exploitation, and violence wreaked by a world increasingly driven by the demands of capital.

系統號:

P-025116

Denationalizing Identities: The Politics of Performance in the Chinese Diaspora

標題:

Denationalizing Identities: The Politics of Performance in the Chinese Diaspora

時間:

July, 2024

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Wah Guan Lim

內容簡介:

In Strangers in the Family, Guo-Quan Seng provides a gendered history of settler Chinese community formation in Indonesia during the Dutch colonial period (1816–1942). At the heart of this story lies the creolization of patrilineal Confucian marital and familial norms to the colonial legal, moral, and sexual conditions of urban Java.

Departing from male-centered narratives of Ooverseas Chinese communities, Strangers in the Family tells the history of community- formation from the perspective of women who were subordinate to, and alienated from, full Chinese selfhood. From native concubines and mothers, creole Chinese daughters, and wives and matriarchs, to the first generation of colonial-educated feminists, Seng showcases women's moral agency as they negotiated, manipulated, and debated men in positions of authority over their rights in marriage formation and dissolution.

In dialogue with critical studies of colonial Eurasian intimacies, this book explores Asian-centered inter-ethnic patterns of intimate encounters. It shows how contestations over women's place in marriage and in society were formative of a Chinese racial identity in colonial Indonesia.

系統號:

P-025121

72 Ways of Saving Lives: Folk Remedies in Old China

標題:

72 Ways of Saving Lives: Folk Remedies in Old China

時間:

July, 2024

出版單位:

Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press

作者:

Ronald Suleski

內容簡介:

How did lay people in old China save their lives when dealing with acute or chronic health issues? Conventional medicine was costly and might not have been an option for many. Instead, people in villages and towns relied on remedies drawn from a woodblock-printed illustrated booklet called the Seventy-Two Therapies, first published in 1847.

The goal of this book is to foster an appreciation of China’s long tradition of folk remedies. Each folk remedy is illustrated by a page from the circa 1860s woodblock edition of the Seventy-Two Therapies which the author used for translation. He also added a historical and interpretive analysis to expand on each therapy and to place it in the context of contemporary thinking, aiming at academics and readers interested in the everyday lives of common people in pre-1950 China, and in the folk medicine wisdom inherited from the past.

系統號:

P-025152

Redefining Heresy and Tolerance: Governance of Muslims and Christians in the Qing Empire before 1864

標題:

Redefining Heresy and Tolerance: Governance of Muslims and Christians in the Qing Empire before 1864

時間:

August, 2024

出版單位:

Hong Kong: Hong Kong University Press

作者:

Hung Tak Wai

內容簡介:

Redefining Heresy and Tolerance examines the Qing dynasty’s policies towards different ethnic groups travelling to East Asia, in particular Muslims and Christians. The author demonstrates how the political philosophies of toleration developed in the context of late Imperial China were different from the theories that emerged in Western Europe and North America during their time. Focusing on religious policy in the Qing Empire, Hung attempts to clarify the Qing toleration policies and some of the thoughts behind it. Comparing Chinese and Western political philosophies, he argues that the Qing government had a totally different view towards tolerance of foreign religions that ran against the Western liberal tradition.

系統號:

P-025272

Fear, Heterodoxy, and Crime in Traditional China: Toward an Anthropological History of Emotion and Its Social Management

標題:

Fear, Heterodoxy, and Crime in Traditional China: Toward an Anthropological History of Emotion and Its Social Management

時間:

June, 2024

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Edited by Tommaso Previato

內容簡介:

Front Matter

Introduction/Tommaso Previato

Part 1 Gender and Forms of Rule in Inner Asian Cultures and Religions

Chapter 1 Othering the Khitans: Fear, Gender, and Civilization in Song-Liao Relations/Hang Lin

Chapter 2 Motifs of Fear in Biographical Narratives of Rivalry between Mongolian Lamas and Shamans, and Its Echoes in Legal Codes (17th and 18th Centuries)/Ágnes Birtalan

Part 2 State Policies, Agency and Representations of Abrahamic Traditions

Chapter 3 Proactive Bureaucrats and Their Fears: The Controversy over Chinese Muslims and Christians in the Yongzheng Court/Tak Wai Hung

Chapter 4 Mirror of Desire or Fear? Chinese Emperors in Muslim Folklore and Modern Historiography/Noriko Unno

Chapter 5 Jihad, Emotion and the State in Chinese Islam: From the Martyrologies of Neo-Sufi Sectarians to the Glorious Death of Revolutionary Heroes/Tommaso Previato

Chapter 6 A Controversial Case of Iconoclasm and Temple Confiscation: The Impact of Zhong Rongguang and Chen Jinghua’s Religious Policies on 1910s Canton/Ayumu Doi

Part 3 Emic Approaches to Chinese Buddhism and Folk Beliefs

Chapter 7 Heresy, Discourse and Emotionality: A Sociological Perspective on Pan Lei’s Persecution of Chan Master Shilian Dashan/Jing Li

Chapter 8 Healing the Past, Shaping the Future: The Ontology of Emotion in the Lingji Ritual Tradition/Fabian Graham

Back Matter

Free access

Index

系統號:

P-025136

The Sound of Vultures' Wings: The Tibetan Buddhist Chöd Ritual Practice of the Female Buddha Machik Labdrön

標題:

The Sound of Vultures' Wings: The Tibetan Buddhist Chöd Ritual Practice of the Female Buddha Machik Labdrön

時間:

February, 2024

出版單位:

New York: SUNY Press

作者:

Jeffrey W. Cupchik, Foreword by Pencho Rabgey

內容簡介:

The Sound of Vultures' Wings offers the first in-depth exploration of the music of the Tibetan Chöd tradition, which is based on the liturgical song-poems of the twelfth-century Tibetan female ascetic Machik Labdrön (1055–1153). Chöd is a musical-meditative Vajrayāna method for cutting off the root of suffering, our mistaken view of a self. The Chöd practitioner applies the antidote to self-cherishing by developing bodhicitta (altruistic awakening mind) and the antidote to self-grasping through the realization of the ultimate nature of reality: the correct view of emptiness. Chöd is regarded by many Tibetan Lamas as one of the most effective Buddhist practices for spiritual and social transformation. Jeffrey W. Cupchik details the significance of the complex, interwoven performative aspects of this meditative ritual and explains how its practice can bring about experiences of insight and inner transformation. In doing so, he undoes the notion of meditation being exclusively an experience of silence and stillness.

系統號:

P-025111

The Art of the Chinese Picture-Scroll

標題:

The Art of the Chinese Picture-Scroll

時間:

February, 2024

出版單位:

London: Reaktion Books

作者:

Shane McCausland

內容簡介:

Introduction

Chapter One On Origins and Uses over the First Millennium

Chapter Two Inscribing the Artist and the Collector: The Picture-Scroll in the Song–Liao–Jin Period

Chapter Three Handscrolls in Mongol Palaces

Chapter Four Musing on Shadows: Reading the Ming Picture-Scroll

Chapter Five Qing: Reading the ‘Baroque’ Handscroll

Chapter Six Modernist Uses of the Chinese Picture-Scroll

Chapter Seven The Medium of Silent Poetry in the Late Modern World

References

Further Reading

Acknowledgements

List of Illustrations

Index

系統號:

P-025117