標題

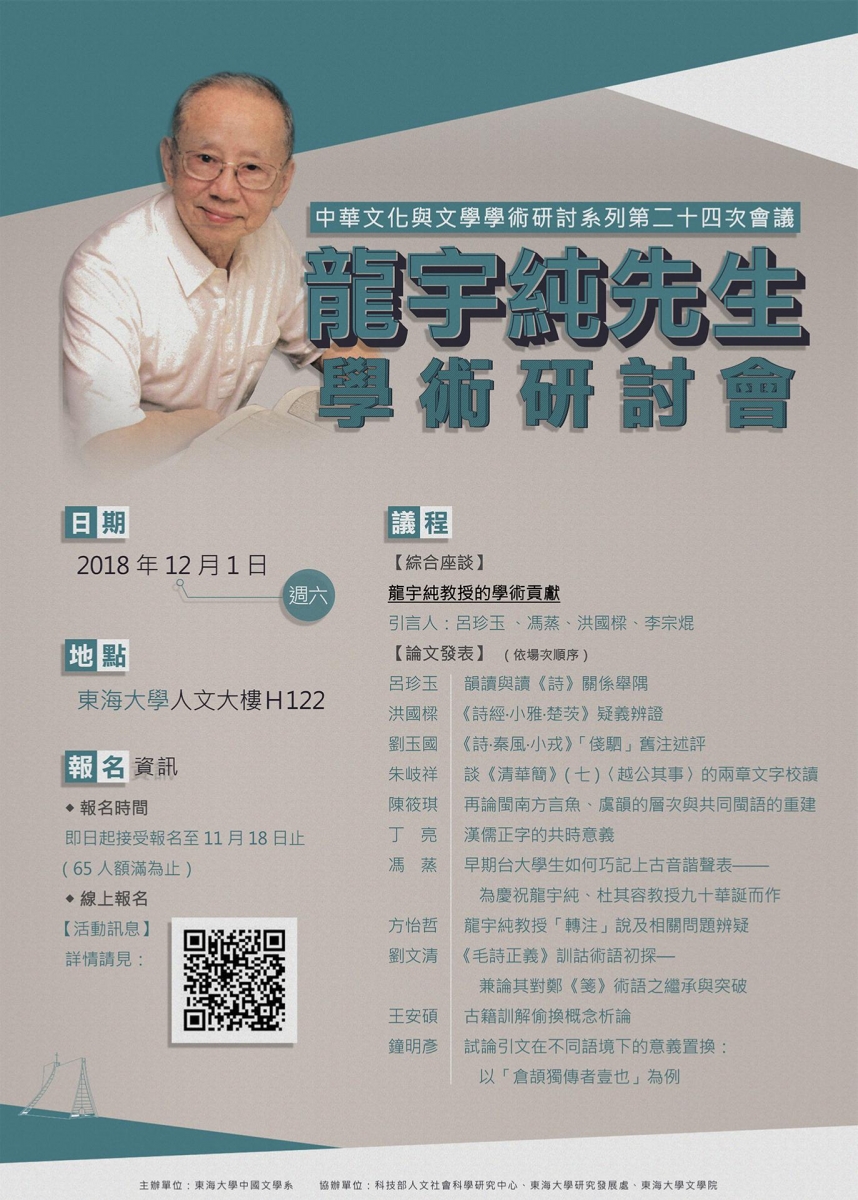

- 龍宇純先生學術研討會

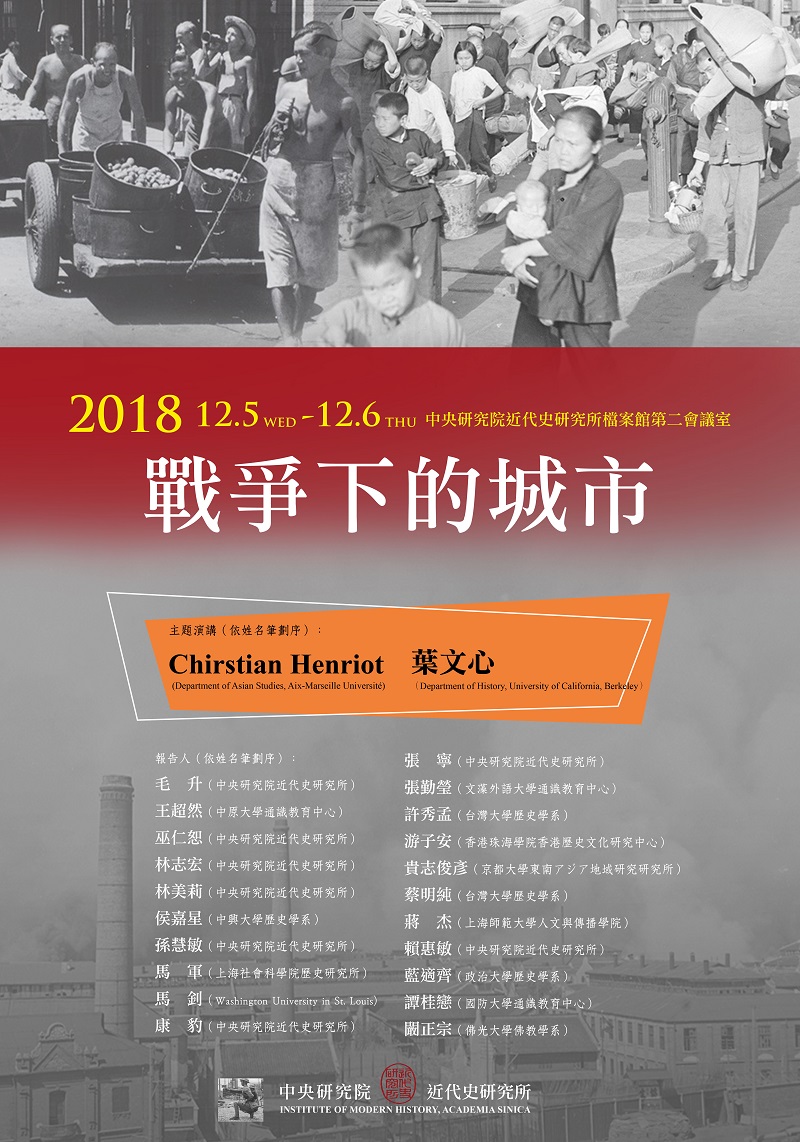

- 「戰爭下的城市」國際學術研討會

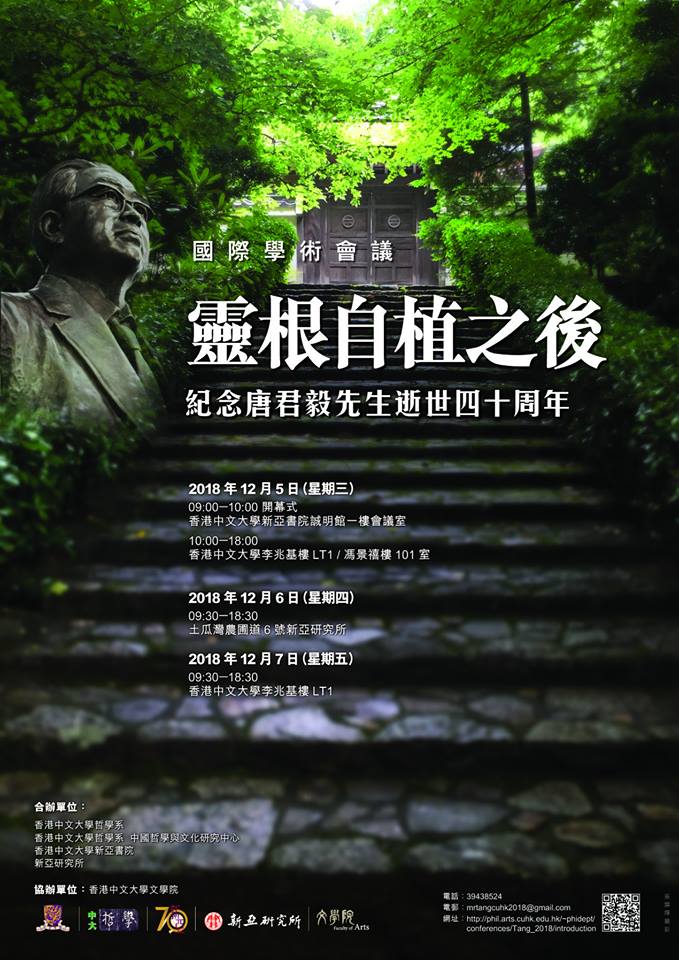

- 「靈根自植之後——紀念唐君毅先生逝世四十周年」國際學術會議

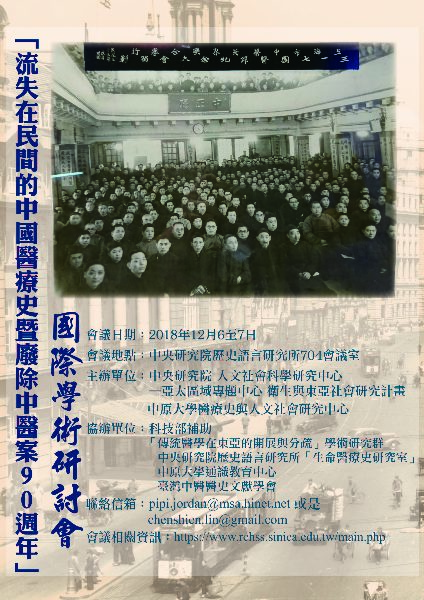

- 「流失在民間的中國醫療史暨廢除中醫案90週年」國際學術研討會

- 2016-2017臺灣史研究的回顧與展望研討會

- 第11屆海峽兩岸現代漢語問題學術研討會

- 現代截句詩學研討會

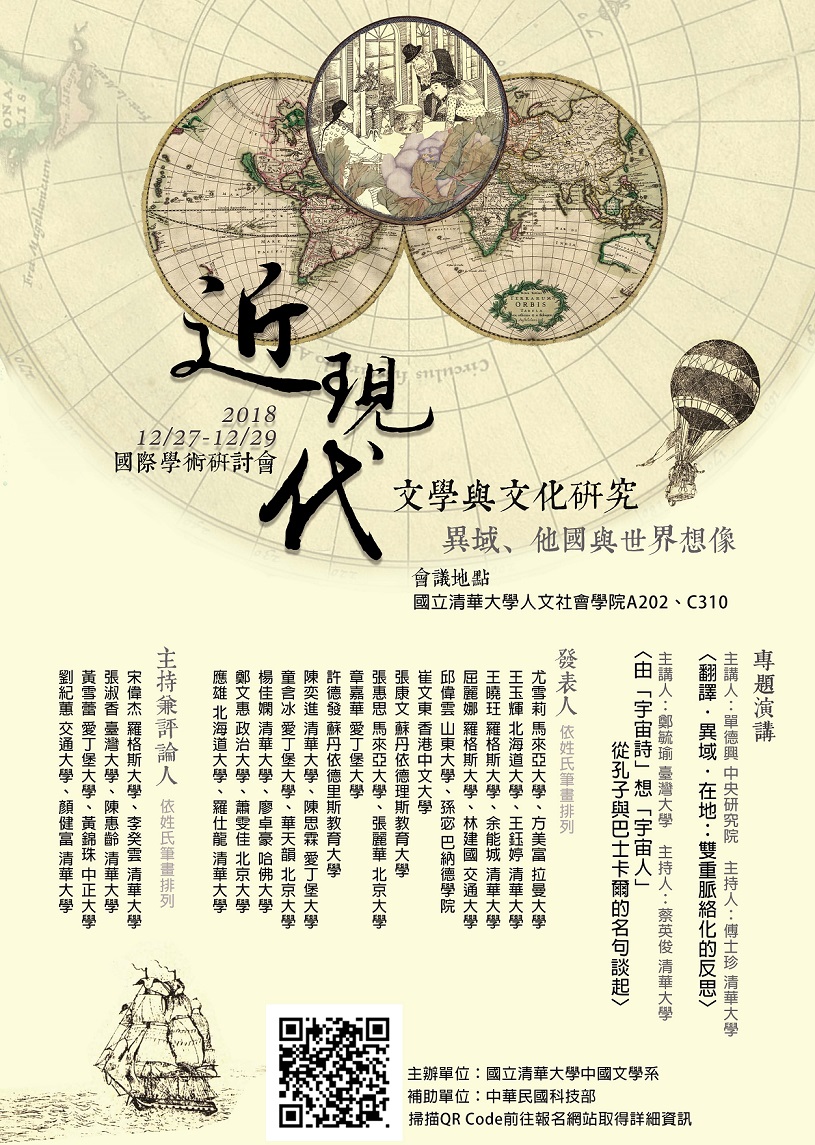

- 異域、他國與世界想像:近現代文學與文化研究國際學術研討會

- Hong Kong History Project Post-Graduate Workshop: ‘Hong Kong and Beyond: Mapping the City’s Networks’

- 靜宜大學中文系「第四屆明清文學學術研討會暨學生論文競賽」

- 《群書治要》國際學術研討會

- 第41屆全國比較文學會議

- 第11屆台灣文化國際學術研討會「從牛車、漁火到青農返鄉:台灣農村的書寫、記憶與文化變遷」

龍宇純先生學術研討會

標題:

時間:

2018年12月1日(週六)

地點:

東海大學人文大樓H122(臺中市西屯區臺灣大道四段1727號)

主辦單位:

東海大學中文系

內容簡介:

9:30-10:30

主持人:馮蒸

韻讀與讀《詩》關係舉隅(呂珍玉)

討論人:劉玉國

《詩經.小雅.楚茨》疑義辨證(洪國樑)

討論人:呂珍玉

10:50-12:20

主持人:朱岐祥

《詩.秦風.小戎》「俴駟」舊注述評(劉玉國)

討論人:洪國樑

談《清華簡》(七)〈越公其事〉的兩章文字校讀(朱岐祥)

討論人:李宗焜

再論閩南方言魚、虞韻的層次與共同閩語的重建(陳筱琪)

討論人:杜家倫

13:30-15:00

主持人:洪國樑

漢儒正字的共時意義(丁亮)

討論人:鍾明彥

早期台大學生如何巧記上古音諧聲表——為慶祝龍宇純、杜其容教授九十華誕而作(馮蒸)

討論人:宋建華

龍宇純教授「轉注」說及相關問題辨疑(方怡哲)

討論人:劉文清

15:20-16:50

主持人:楊秀芳

《毛詩正義》訓詁術語初探——兼論其對鄭《箋》術語之繼承與突破(劉文清)

討論人:朱岐祥

古籍訓解偷換概念析論 (王安碩)

討論人:楊秀芳

論小學研究中之郢書燕說例(鍾明彥)

討論人:方怡哲

系統號:

C-012867

「戰爭下的城市」國際學術研討會

標題:

時間:

2018年12月5至6日(週三至週四)

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

內容簡介:

12月5日

9:00~10:30

【主題演講】

葉文心:

10:40-12:10

【戰時的城市生活】

主持人:馬釗

劫後婦女:抗戰時期蘇州淪陷後的婦女生活(巫仁恕)

「最能掘金的生意」:抗戰淪陷後蘇州的人力車業(毛升)

戰爭、物價與城市生活:以抗戰及內戰時期的老虎灶行業經營為例(侯嘉星)

13:30-15:00

【戰時的城市娛樂】

主持人:吉澤誠一郎

「馬照跑、舞照跳」:淪陷時期滬港兩地的賽馬活動(張寧)

陰影中的愉悅:「下江人」在戰時重慶的日常娛樂(王超然)

「吾道詣南方」:近代南洋的孔教運動與華文教育——以檳榔嶼孔聖廟抗戰時期淪陷區的旅行活動:以蘇州為討論中心(蔡明純)

15:20-16:50

【戰時的城市管理】

主持人:Christian Henriot

「高麗棒子」:日偽統治時期北京的朝鮮人與城市犯罪網絡的建構(馬釗)

戰時上海的傳染病與死亡——以霍亂為中心(1937-1941)(蔣杰)

太平洋戰爭期間上海房屋租賃秩序的重釐(孫慧敏)

17:00-18:00

【戰時的城市計劃與宣傳】

主持人:賴毓芝

新京無戰事?——滿洲國的首都計畫及其描寫(林志宏)

戰時的「報導照片」和資訊網——朝日新聞社與台灣的關係(貴志俊彥)

12月6日

9:00-10:30

【主題演講二】

Good Earth, Bad Fire: A Spatial Approach of the 1932 Shanghai Battle. (Christian Henriot)

10:40-12:10

【戰時宗教團體的慈善救濟活動】

主持人:范純武

Religion and Relief in Wartime Shanghai: A Case Study of the Society of Universal Affinities (Paul Katz)

抗戰下的重慶僧侶救護隊(闞正宗)

從抗戰到日佔時期香港道堂的慈善救濟, 1931-1945(游子安)

13:30-15:00

【集中營:另類的戰時生活經驗】

主持人:連玲玲

集中營作爲一種城市:二戰中被强制拘留的海外臺灣人經驗(藍適齊)

鐵絲網下的求學記:英國傳教士子女眼中的山東濰縣拘留營(張勤瑩)

1946 年上海美軍軍事法庭對集中營翻譯石原勇的審判(馬軍)

15:20-16:20

【戰時的物資動員與管制】

主持人:葉文心

戰時上海的棉布統制與配給,1943-1945(林美莉)

太平洋戰爭後上海的食物配給與分配政治(1942-1945)(許秀孟)

16:30-17:30

【俄國革命對中國城市的衝擊】

主持人:李今云

俄國革命與庫倫城市的商民損失(賴慧敏)

俄國革命與哈爾濱的金融危機(1917-1925)(譚桂戀)

系統號:

C-012890

「靈根自植之後——紀念唐君毅先生逝世四十周年」國際學術會議

標題:

時間:

2018年12月5至7日(週六)

地點:

香港中文大學(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學哲學系、中國哲學與文化研究中心、新亞書院、新亞研究所

內容簡介:

12月5日

10:00-11:00

►李兆基樓LT1

【主題演講】

主持人:張錦青(香港中文大學)

從《生命存在與心靈境界》論述唐先生的一些哲學見解(楊祖漢,中央大學)

11:30-12:40

►李兆基樓LT1

主持人:黃勇(香港中文大學)

散種與再疆域化——唐君毅、牟宗三與當代新儒家哲學的資源更新(黃冠閔,中央研究院中國文哲研究所)

中國的中道與道統——唐君毅「中道」思想「密意」探要之一(王興國,深圳大學)

14:00-15:45

►李兆基樓LT1

主持人:劉國英(香港中文大學)

清代儒學「惡」論初探(陳志强,台灣大學)

遺民作為方法:重讀胡適之《說儒》劉保禧(東吳大學)

韓非悖論:以「自利自為」為基礎的「明君之道」——從唐君毅先生〈韓非子之治道〉一文看(王順然,深圳大學)

►馮景禧樓101室

主持人:李啟文(新亞研究所)

〈男兒當自強〉的前世今生:〈將軍令〉的滬港雙城歷史變化及社會意義(余少華,香港嶺南大學)

靈根如何自植——試自當代詩歌語言析論存在的真相(翁文嫻,成功大學)

唐君毅先生「詩禮樂教」思想的緣起與踐行——關於《思復堂遺詩》箋注本,兼論唐君毅、胡蘭成之交集(秦燕春,北京中國藝術研究院)

16:15-18:00

►李兆基樓LT1

主持人:David Chai(香港中文大學)

1儒家人文思想的開掘與拓展——唐君毅先生的探索(李承貴,南京大學)

說莊子的兩個心靈境界——由唐先生說莊子之仙境進一言(王培光,新亞研究所)

從唐君毅的花果飄零到杜維明的一陽來復——以《唐君毅日記》為依傍(王建寶,北京大學)

►馮景禧樓101室

主持人:盧傑雄(香港中文大學)

唐君毅論吉藏與智顗的三諦思想(黃漢光,東華大學)

現當代新儒家圓教思想的「殊途」與「同歸」——以馬一浮、唐君毅及牟宗三為中心(徐波,復旦大學)

華嚴宗的神聖世界(趙敬邦,香港中文大學)

12月6日

►土瓜灣農圃道新亞研究所圓亭教室A座演講室

9:30-10:40

主持人:王慶節(香港中文大學)

情歸何處——晚明情性思想的解讀(楊儒賓,清華大學)

The Truth of Love: Translating Tang Junyi’s Aiqing zhi Fuyin(Jonathan Keir,北京大學)

11:10-12:20

主持人:翟志成(新亞研究所)

由賀麟紀念唐君毅先生文尋繹儒學現代開展的一些面向(白欲曉,南京大學)

駁所謂「港台新儒家的使命終結與歷史退場」(盧雪崑,新亞研究所)

14:00-15:45

主持人:俞秀玲(西北政法大學)

「理一分殊」與唐君毅的文化哲學(陳鵬,首都師範大學)

唐君毅先生(1909–1978)30 歲前後的哲學思維——以《致廷光書》為探討的主軸(黃兆強,東吳大學)

唐君毅青年時期的生死經驗及其哲學意涵——唐君毅的生命體驗及其哲學建構(之二)(何仁富,浙江傳媒學院)

16:15-18:00

【圓桌討論】

主持人:劉楚華(新亞研究所)

引言人:唐端正、梁瑞明、楊祖漢、黃兆強、翟志成

12月7日

►李兆基樓LT1

10:30-12:15

主持人:陳榮開(香港科技大學)

道德的實現與生命的圓滿——康德與唐君毅對圓滿性的論述(黃慧英,香港嶺南大學)

牟宗三與唐君毅的天人合一觀的比較(翁正石,香港樹仁大學)

目的論與即生言性、即理言性、即心言性——以唐君毅《中國哲學原論》為中心之還原與開展(吳明(,新亞研究所)

14:00-15:45

主持人:黃敏浩(香港科技大學)

「道德自我」與「智的直覺」——唐、牟理解「道德」意義的不同路徑(盛珂,首都師範大學)

唐君毅哲學中的道德主體與認知主體關係研究肖雄(湖北大學)

唐君毅的自我觀——心靈、道德與理性(黃穎瑜,香港中文大學)

16:15-18:00

主持人:張壽安(中央研究院)

港台儒家的現代中國史論:唐君毅與錢、徐、牟諸家之比較(李淑珍,台北市立大學)

冷戰香港的教育與唐君毅的文教思想:從新亞到中大(陳學然,香港城市大學)

和而不同:唐君毅先生和徐復觀先生的某些不同觀點(翟志成,香港中文大學)

系統號:

C-012947

「流失在民間的中國醫療史暨廢除中醫案90週年」國際學術研討會

標題:

「流失在民間的中國醫療史暨廢除中醫案90週年」國際學術研討會

時間:

2018年12月6至7日(週四至週五)

地點:

中央研究院歷史語言研究所704會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院人文社會科學研究中心——亞太區域專題中心衛生與東亞社會研究計畫、中原大學醫療史與人文社會研究中心

聯絡人:

蔡小姐,Tel: (02)2789-8124;E-mail: hygiene@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

12月6日

9:40-10:50

【中醫存廢論戰 I】

主持人:雷祥麟(中研院近史所副研究員)

日治時期漢醫復興之一隅──黃金水及其臺灣漢醫藥報社(陳昭宏,國立政治大學台灣史研究所碩士)

歧異的革命:北伐之後中西醫者的理想與行動(魯萍,蘇州大學社會學院歷史系講師)

11:00-12:10

【中醫藥的文本與文獻 I】

主持人:皮國立(中原大學通識中心副教授)

《抱朴子.內篇》藥物養身醫療觀之探析(胡玉珍,空軍航空技術學院通識中心專任助理教授)

台灣手抄本醫書內容初探(李健祥,中國醫藥大學中醫系兼任副教授)

13:30-15:10

【古往今來藥物之歷史】

主持人:陳韻如(中研院史語所助研究員)

從「奔馬草」到「丹參滴丸」──丹參功效史考探(張亮亮,福建中醫藥大學醫史文獻學科、中醫各家學說教研室講師)

俄藏黑水城西夏文寫本Инв. No.6476 熱病醫法要言中女科藥方一則之再解讀(吳國聖,中央研究院歷史語言研究所博士後)

唐代民間的藥物交易地點(許凱翔,中央研究院歷史語言研究所博士後)

15:30-17:40

【「正統」還是「民間」的技術與知識?】

主持人:李健祥(中國醫藥大學中醫系兼任副教授)

民國時期針灸的重新發明(陳思言,南開大學歷史學院博士生)

心經之謎:從「手少陰脈獨無腧」談起(鄭宛鈞,中國醫藥大學中醫學系博士候選人)、(楊仕哲,中國醫藥大學中醫學系副教授)

台中慈濟醫院八段錦運動處方發展紀實(2016-2018)──一段民間養生功法走入當代醫療體系的過程(楊恩豪,台中慈濟醫院中醫部針灸科住院醫師)、(陳建仲,台中慈濟醫院中醫部主任醫師)

從冰敷法之使用看近代中、西醫療觀念之歧異(曾宣靜,臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區主治醫師)

12月7日

9:30-10:50

【專題演講】

養生與抗生:抗生素國產與濫用的文化淵源(李尚仁,中研院史語所研究員)

11:00-12:10

【中醫存廢論戰 II】

主持人:Prof. Michael Shiyung Liu (Research Fellow, Bates Center, University of Pennsylvania)

皮之不存毛將焉附:民國時期東南亞中醫界對廢醫案的回應與建構(王尊旺,福建中醫藥大學副教授)

南來醫者︰1950年代香港中西醫匯流討論及籌設「中醫學校」爭議(蔡思行,香港樹仁大學歷史系助理教授)

13:30-15:40

【中醫藥的文本與文獻 II】

主持人:張哲嘉(中研院近史所副研究員)

中西醫匯通之可能路徑──從賴和〈蛇先生〉和杜聰明之相關性試作探索(簡俊安、傅元聰、楊恩豪(台中慈濟醫院中醫部針灸科住院醫師))

必也正名乎──呂思勉<醫籍知津>與謝觀<中國醫學源流論>關係辨證(王珂,陝西省社科院古籍整理與研究所副研究員)

從藏書家到出版家:裘吉生的藏書事業(張孫彪,福建中醫藥大學講師)

日本藏《欽定格體全錄》寫本的抄寫者眉批(張哲嘉,中研院近史所副研究員)

系統號:

C-012970

2016-2017臺灣史研究的回顧與展望研討會

標題:

時間:

2018年12月6日至7日(週四至週五)

地點:

政治大學綜合院館3樓演講廳(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學臺灣史研究所、國立臺灣師範大學臺灣史研究所、中央研究院臺灣史研究所、國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

12月6日

9:10-10:40

主持人:謝仕淵(國立臺灣歷史博物館副館長)

史料與工具(蘇峯楠,國立臺灣歷史博物館研究組研究助理)

與談人:曾品滄(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

台灣早期歷史研究的展望(鄭維中,中央研究院臺灣史研究所助研究員)

與談人:陳宗仁(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

11:00-12:30

主持人:廖振富(國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所兼任教授)

近代臺灣政治史(陳翠蓮,國立臺灣大學歷史系教授)

與談人:吳叡人(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

文學史(黃美娥,國立臺灣大學臺灣文學所教授)

與談人:施懿琳(國立成功大學臺灣文學系兼任教授)

14:00-15:00

主持人:謝國興(中央研究院臺灣史研究所研究員)

近年來大陸地區日據及光復初期臺灣史研究概述(陳小沖,廈門大學臺灣研究院歷史研究所所長)、陳忠純(廈門大學臺灣研究院歷史研究所副所長)

15:20-16:50

主持人:吳文星(國立臺灣師範大學歷史系兼任教授)

宗教史(侯坤宏,前國史館修纂處處長)

與談人:李玉珍(國立政治大學宗教所教授)

教育史(許佩賢,國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授)

與談人:林玫君(國立臺灣師範大學體育系教授)

12月7日

9:10-11:10

動物研究與臺灣史研究的回顧與展望(鄭麗榕,國立政治大學臺灣史研究所助理教授)

臺灣林野及林業相關歷史研究的回顧與展望(洪廣冀,國立臺灣大學地理環境資源學系助理教授)

殖民地博物學研究回顧及其挑戰(蔡思薇,中央研究院臺灣史研究所博士後研究)

近代臺灣森林學研究之回顧與展望(張家綸,國立臺灣師範大學正史系博士)

與談人:李鑑慧(國立成功大學歷史系副教授)、陳偉智(東吳大學兼任講師)

11:30-12:30

【專題演講】

主持人:薛化元(國立政治大學文學院院長)

海外臺灣史研究(日本篇)(黃英哲,日本愛知大學現代中國學部兼大學院中國研究科教授)

14:00-15:30

主持人:李衣雲(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長)

經濟史(洪紹洋,陽明大學人文與社會教育中心副教授)

與談人:李為楨(國立政治大學臺灣史研究所副教授)

原住民史(黃季平,國立政治大學民族學系副教授)

與談人:詹素娟(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

系統號:

C-012980

第11屆海峽兩岸現代漢語問題學術研討會

標題:

時間:

2018年12月7至8日(週五至週六)

地點:

香港中文大學利黃瑤璧樓(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學、南開大學、中國社會科學院語言研究所

聯絡人:

E-mail: css11@cuhk.edu.hk

內容簡介:

「第十一屆海峽兩岸現代漢語問題學術研討會」在2018年12月7-8日於香港中文大學舉行,由香港中文大學、南開大學、中國社會科學院語言研究所聯合主辦;香港中文大學中國語言及文學系、中國文化研究所吳多泰中國語文研究中心聯合承辦;香港中文大學語言學及現代語言系、雅禮中國語文研習所、香港中文大學—北京語言大學漢語語言學與應用語言學聯合研究中心、全球中國研究計畫、商務印書館協辦;文學院、崇基學院、聯合書院贊助。

本屆主題為「『一帶一路』視角下的語言研究」。「一帶一路」倡議為語言學研究與應用注入新的內容,不僅加深對全球華語的認識,也有利於語言比較研究,促進文化交流,達到「民心相通」之效。期待本屆的主題,彙聚專家學者,在「一帶一路」的宏觀視角下,為語言學研究尋找新領域。

香港是一個重視「兩文三語」的國際大都會,位處21世紀海上絲綢之路的樞紐,擔當中西溝通的橋樑。本屆研討會在香港召開,饒有意義。香港中文大學自創校以來,一直以「結合傳統與現代,融會中國與西方」為使命,為本屆研討會提供良好的學術環境,集思廣益,交流切磋,探索漢語研究的未來。

本言會已公布暫訂議程,詳細資料請參見官網:http://www.cuhk.edu.hk/ics/clrc/css11/CSS11_program_1.0.pdf

系統號:

C-012945

現代截句詩學研討會

標題:

時間:

2018年12月8日(週六)

地點:

東吳大學國際會議廳(臺北市士林區臨溪路70號)

主辦單位:

東吳大學中文系

內容簡介:

9:20-9:50

►國際會議廳

【主題演講】

主持人:鍾正道(東吳大學中文系系主任)

截句作為一種詩之類型(李瑞騰,中央大學中文系教授兼文學院院長)

9:50-10:20

【主題演講二】

主持人:蕭水順(明道大學中文系講座教授)

短小詩的機理探析(陳仲義,廈門城市學院中文系教授)

10:30-12:10

►國際會議廳

主持人:李瑞騰(中央大學中文系教授兼文學院院長)

七首截句所浮現的新詩伏流(蕭蕭,明道大學中文系特聘講座教授)

討論人:徐學(廈門大學台灣研究所教授)

關於截句的若干重要問題(林于弘,臺北教育大學語創系教授)

討論人:楊宗翰(淡江大學中文系助理教授)

論詩歌傳統中的微型與微情──截句詩學的初步建構(沈惠如,東吳大學中文系副教授)

討論人:李翠瑛(元智大學中文系副教授)

截句的語言藝術──以《方群截句》為例(沈惠如,東吳大學中文系副教授)

討論人:陳鴻逸(經國管理暨健康學院通識中心助理教授)

►國際會議廳B013

主持人:何金蘭(淡江大學中文系教授)

白靈短詩與截句中的審美意識

女性詩人的截句研究

如何,要「截」然不同: 論截句詩與小詩的分進合擊

斷捨離在截句上的應用

13:30-15:10

主持人:林于弘(臺北教育大學語創系教授)

截句與禪意(徐學,廈門大學台灣研究所教授)

討論人:蕭蕭(明道大學中文系特聘講座教授)

從四元素詩學研究《台灣詩學截句 300 首》(黎活仁,香港大學饒宗頤學術館名譽研究員)

討論人:林于弘(臺北教育大學語創系教授)

詩的濃淡──從靈歌截句談起(陳政彥,嘉義大學中文系副教授)

討論人:黎活仁(香港大學饒宗頤學術館名譽研究員)

心一笑的截句與閃小詩(王勇,菲華作家協會秘書長)

討論人:楊瀅靜(東吳大學中文系助理教授)

15:30-17:20

主持人:蕭蕭(明道大學中文系特聘講座教授)

截句的詩體學意義(王珂,東南大學現代漢詩研究所教授兼所長)

討論人:陳仲義(廈門城市學院中文系教授)

《尹玲截句》的時間結構敘事(葉衽榤,國立台灣師範大學台灣文化及語言文學研究所博士)

討論人:夏婉雲(輔仁大學中文系助理教授)

試論截句詩的意象構成(陳鴻逸,經國管理暨健康學院助理教授)

討論人:余境熹(美國夏威夷華文作家協會香港代表)

截句的英文翻譯初探(陳徵蔚,健行科技大學應用外語學系副教授)

討論人:何金蘭(淡江大學中文系教授)

系統號:

C-012883

異域、他國與世界想像:近現代文學與文化研究國際學術研討會

標題:

時間:

2018年12月27至29日(週四至週六)

地點:

清華大學人社院A202、C310(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

國立清華大學中文系

聯絡人:

E-mail: modernculture.nthu@gmail.com

報導者:

國立清華大學中文系

內容簡介:

12月27日

►A202

9:30-10:20

【專題演講I】

翻譯.異域.在地: 雙重脈絡化的反思(單德興,中央研究院)

主持人:傅士珍(清華大學)

10:40-12:00

主持兼回應:陳惠齡(清華大學)

【南洋記憶】

過客視域與文體轉換:近代以降南來文人的南洋書寫模式(張惠思,馬來亞大學)

蔡元培在南洋的跨境經歷:互動、仰視與華僑語境 (許德發,蘇丹依德里斯教育大學)

馬華報刊文學中的苦力與他者想像的轉變(1927-1932)(尤雪莉,馬來亞大學)

13:20-15:00

主持兼回應:宋偉杰(羅格斯大學)

【遊人書寫】

從《海外劫灰記》到《蒙德卡羅》:宋春舫與民國初期知識分子的異國遊記及世界想像(羅仕龍,清華大學)

漂泊裂縫與殖民體驗──以艾蕪《南行記》及《漂泊雜記》的「海/島」遊記為中心(蕭雯佳,北京大學)

Resettlement Memories of the Malayan Emergency and Wong Yoon Wah's Nanyang Homeland 王潤華,農村想像與南洋記憶(廖卓豪,哈佛大學)

Traveler’s Cultural Re-imagination: “Monstrous Beauty” in The Painted Veil 旅者的跨文化書寫:論毛姆《面紗》中的「畸美」(童含冰,愛丁堡大學)

15:20-16:40

主持兼回應:黃錦珠(中正大學)

【現代傳奇】

煩悶青年、西方想像與「社會」意識──重探張愛玲年青的時候(楊佳嫻,清華大學)

烽火中的愛情傳奇:徐訏與無名氏的「異域」書寫(余能城,清華大學)

現代話劇的翻譯、本土化與現代性──以洪深《少奶奶的扇子》為例(華天韻,北京大學)

16:50-17:40

【專題演講II】

由「宇宙詩」想「宇宙人」──從孔子與巴士卡爾的名句談起(鄭毓瑜,臺灣大學)

主持人:蔡英俊(清華大學)

12月28日

►C310

9:00-10:20

主持兼回應:黃雪蕾(愛丁堡大學)

【跨界傳譯】

傳記的跨文化流動──以羅伯特・騷賽《納爾遜傳》的晚清譯本為例(崔文東,香港中文大學)

The Unhappy Marriage between Kung Fu and Yoga: Popular Geopolitics of Jackie Chan’s Indiana Jones-style Adventure in India 功夫與瑜伽的不和諧奏章:大眾地緣政治下的中國印第安納・瓊斯(屈麗娜,羅格斯大學)

Dialectical Understandings of Developmentalism in a Global Context: A Conservative and Innovative “Otherness” in Online Literature in Contemporary Mainland China「異世」想像:當代中國網絡穿越小說類型「異世大陸」文初探(章嘉華,愛丁堡大學)

10:40-12:00

主持兼回應:顏健富(清華大學)

【漫遊魯迅】

「直譯」的神話──文學革命與《域外小說集》的經典化(張麗華,北京大學)

查禁「魯迅們」:緊急狀態下抄檢政策的回應(方美富,拉曼大學)

阿Q的南洋化:〈阿Q正傳〉的馬華重寫版及其敘事視域(張康文,蘇丹依德理斯教育大學)

13:20-14:40

主持兼回應:張淑香(臺灣大學)

【詩中風景】

On Landscape and Poetry: Goethe, Rilke, and Feng Zhi 詩歌與異鄉的風景:馮至、歌德和里爾克(王曉玨,羅格斯大學)

“Shelley’s Voice: Poetry, Internationalism, Solidarity” 雪萊之聲:詩歌,移動,與國際主義精神(孫宓,巴納德學院)

異域與抑鬱的路線:二〇年代王獨清的異國行旅與書寫(陳奕進,清華大學)

14:40-16:00

主持兼回應:李癸雲(清華大學)

【聲光色彩】

《農奴》1963):「異域」的物質(應雄,北海道大學)

琴聲不再──從三版《倩女幽魂》討論中國銀幕上「浪漫怪物」的消失(陳思霖,愛丁堡大學)

從「自我」與「異己」的認知錯位論《霸王別姬》(1993) 中同性友情與愛情的遊離性(王玉輝,北海道大學)

16:20-17:40

【面向世界】

主持兼回應:劉紀蕙(交通大學)

華文尤里西斯:一個後殖民的華語語系翻譯個案(林建國,交通大學)

冷戰時期海外華文教育與臺灣五○年代女作家──以《大學生活》為考察對象(王鈺婷,清華大學)

走向新世界:數位人文視野下中國近代世界概念的形成與演變研究(邱偉雲,山東大學)、(鄭文惠,政治大學)

系統號:

C-012984

Hong Kong History Project Post-Graduate Workshop: ‘Hong Kong and Beyond: Mapping the City’s Networks’

標題:

時間:

14-15 January, 2019

地點:

University of Bristol (Exact venue TBC)

主辦單位:

Hong Kong History Project, University of Bristol

聯絡人:

Email: Thomas Larkin (thomas.larkin@bristol.ac.uk); Jason Chu (waili.chu@bristol.ac.uk)

內容簡介:

The Hong Kong History Project at the University of Bristol is pleased to announce its third Postgraduate Workshop, which will take place on January 14-15, 2019, and which provides an opportunity to network and the share ideas. We welcome proposals for participation from postgraduate students and early career scholars working on Hong Kong history and related disciplines in the UK and overseas. This year we are looking to explore the transnational contexts of Hong Kong’s history. We seek proposals for 20 minute presentations on current research that can address this broad theme from any angle, and which relate to the wider political, social, cultural, and commercial networks that have helped shape Hong Kong’s history. Presentations will be organized into small panels, followed by question and answer sessions.

Candidates are invited to submit a 200-word statement briefly outlining their area of research and motivation for attending the workshop, along with their Curriculum Vitae. Please submit all applications to Jason Chu (waili.chu@bristol.ac.uk) and Thomas Larkin (thomas.larkin@bristol.ac.uk) by November 26, 2018. Accepted participants will be notified by December 3, 2018. Two nights’ accommodation in Bristol and some meals will be provided. Although priority will be given to history postgraduate students and recently completed PhDs, applications from other disciplines will be considered provided an appreciation of history is shown.

系統號:

C-012887

靜宜大學中文系「第四屆明清文學學術研討會暨學生論文競賽」

標題:

時間:

2019年5月31日(週五)

地點:

靜宜大學中國文學系(臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號)

主辦單位:

靜宜大學中國文學系

聯絡人:

簡佩琦教授,E-mail: juliet918@pu.edu.tw

內容簡介:

一、主辦單位:靜宜大學中國文學系

二、會議日期:2019年5月31日(星期五)

三、會議地點:靜宜大學中國文學系(臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號)

四、會議主題:傳承與創新——明清學術研討會

五、徵稿對象:分為兩組,一為教師組;一為學生組。教師組以國內外大專院校專任或兼任教師為對象;學生組以國內大專院校在學之碩士生、博士生為對象,報名時請註明組別。學生組設有論文競賽獎金。

六、收件截止日期:

1、 題目、摘要繳交截止日期:已截止

2、論文全文(含英文摘要)截稿日期:2019年3月13日(星期三)

七、收件方式:摘要及論文全文皆採電子檔(Word格式,如有造字請另附pdf格式檔),請分別於繳交期限內,以E-mail寄至juliet918@pu.edu.tw簡佩琦老師收,主旨及檔案名稱請寫明:XXX_投稿明清文學研討會(姓名+題目)

八、通訊方式:

1、E-mail:juliet918@pu.edu.tw簡佩琦老師收

2、電話:04-26328001轉17123

3、地址:43301臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號靜宜大學中國文學系

4、傳真:04-2631-1163

系統號:

C-012914

《群書治要》國際學術研討會

標題:

時間:

2019年6月3日至4日(週一至週二)

地點:

成功大學(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系

聯絡人:

張培哲,Tel: 06-2757575#52113;E-mail: z10003014@email.ncku.edu.tw

內容簡介:

國立成功大學中國文學系將於2019年6月3日至4日召開《群書治要》國際學術研討會,謹向學界先進與相關問題關懷者徵求論文,欲投稿者,敬請於2018年11月30日前寄達論文摘要(500字以內)。

◎專題主旨

《群書治要》是一部由魏徵等人所編撰的唐代重要典籍,彙集了「經」、「史」、「子」三部之精要,在唐代政治文化上,與「貞觀之治」相輝映,並流傳至日本,「承和」到「貞觀」年間莫不講究此書,受到尊崇與重視。然而,意義是需要被發現的。《群書治要》成書後,在中國逐漸消聲匿跡,幸有賴日本而獲得保存,更視之為國寶,清代學者即藉此得以一窺本來面目,取得學術成果。如今,在學術界逐漸拓展其關注層面與深度,並在淨空上人與至善基金會等民間團體大力宣揚,從傳統文化的角度,看見《群書治要》所融攝的經典內涵,皆促使《群書治要》之學術、文化的生命再次活躍。 因此,本系擬舉辦「《群書治要》國際學術研討會」,敬邀學有專精的學者共聚一堂,分享彼此研究成果與心得,期盼透過不同的視角,得以拓展對《群書治要》的詮釋與理解,深化《群書治要》的價值與意義。

◎相關時程

摘要截稿時間:2018年11月30日(摘要:500字以內)

摘要審查結果通知:2018年12月15日(通知是否錄取)

全文繳交截止日期:2019年4月30日(全文字數兩萬字以內)

會議時間:2019年6月3日~ 4日

會議地點:國立成功大學

◎論文投稿格式:請上中文系網頁下載或通知錄取時寄送稿約格式

◎聯繫窗口:

國立成功大學中國文學系 助理:張培哲

連絡信箱:z10003014@email.ncku.edu.tw

聯絡電話:06-2757575#52113

系統號:

C-012909

第41屆全國比較文學會議

標題:

時間:

2019年6月22日(週六)

地點:

交通大學人社三館(新竹市大學路1001號)

主辦單位:

中華民國比較文學學會、國立交通大學外文系

聯絡人:

E-mail: claroc100@gmail.com

內容簡介:

中華民國比較文學學會與國立交通大學外文系謹定於2019年6月22日(星期六)假交通大學人社三館,聯合舉辦「第四十一屆全國比較文學會議」,大會主題為:新世紀的醫療人文研究。

醫療人文研究於二十世紀中葉冒現,數十年來在歐美學界日益受到重視,從醫學教育的一環,逐漸成為重要的跨領域研究範疇,為具有高度前瞻性的研究議題,近年來甚至蛻變成為範圍更寬廣的健康人文研究。

在醫學人文研究中,健康和疾病存於在人的身上正如善與惡存於世界。有關健康和疾病的討論或對疾病本體論的思考,其主要目的在於症狀了解和治療的(不)可能性,因為疾病可以通過一扇門進入或離開人體。希臘醫學之父希波克拉底(Hippocrates)的著作指出人的全面性疾病概念﹕自然在人體內外應是和諧平衡的,若是這種平衡和諧發生紊亂,人就會生病。自培根(Francis Bacon)以來,人類通過克服自然並控制疾病,其目的就是維持人的正常狀態,但是到了18世紀,透過病理解剖學,新的醫學觀念可以把某些損傷的器官與症狀的穩定聯繫起來,讓疾病分類學人在解剖學分析中找到活力,因此病理學自然地成為生理學的延伸。從康吉萊姆(Georges Canguilhem)的《正常與病態》(The Normal and the Pathological)的醫學哲學和生命科學的架構下重新探討正常和變態之間的弔詭關係,進而閱讀台灣與其他相關醫學哲學和生命科學的基本理念。處於人類紀的我們應如何在醫學人文的領域重新評估被傳統定義下的那些偏離正常狀況的例外狀態是否也是正常社會的一種常態,例如老化、阿茲海默症、失能和其他疾病等。本次會議以「醫療人文」為主題,邀請學界針對當前的醫學人文狀況進行反思,不但賦予文學研究的淑世功能一個新的立足點,開發台灣文學研究學者與全球學術對話的新渠道,也嘗試開拓新的醫學倫理、科技和生命等多樣性意涵。本次會議建議子題列舉如下,但不限於此:

1 醫療政治和生命政治

2 醫療生命書寫:自傳/傳記研究

3 醫療不平等:種族、性別與階級

4 優生學與生殖政治(Eugenics and Reproductive Politics)

5 文學與文化研究中的老年化議題

6 疾病論述

7 (批判性)失能研究

8 身體、醫療與敘事

9 文學與腦神經科學

10 醫療圖像(Graphic Medicine)

11 年齡主義(Ageism)

12 敘事醫學(narrative medicine)

13 能者中心主義(ableism)

14 人類紀中的醫學人文

會議籌備小組將於2018年12月10日前通知審查結果。獲接受者須依期限繳交論文全文,且須在會議議程確定之前取得本會會員資格,相關入會資訊請見學會網站:http://claroc.tw/join 。

系統號:

C-012908

第11屆台灣文化國際學術研討會「從牛車、漁火到青農返鄉:台灣農村的書寫、記憶與文化變遷」

標題:

第11屆台灣文化國際學術研討會「從牛車、漁火到青農返鄉:台灣農村的書寫、記憶與文化變遷」

時間:

2019年9月6至7日(週五)

地點:

國立臺灣師範大學圖書館B1國際會議廳(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學臺灣語文學系

聯絡人:

E-mail: taiwanconference2019@gmail.com

內容簡介:

農業是台灣社會發展的重要基礎,長久以來台灣的農村不僅餵養島上眾多人口,更體現了島民與土地最緊密的連結:三合院裡的牛車與稻埕曾是人們最熟悉的景色;村裡的廟會及慶典呈現了農人與討海人對上天的誠心祝禱祈求,及同宗、同鄉的社會網絡。舉凡台灣多種節慶、戲劇、祭祀、音樂、歌曲、諺語,都是在農村的生產與社會脈絡下逐漸發展出,更孕生了以台灣農、漁村為背景的豐富文學作品。藉由小說、詩與散文中對農人、農事、農作、農食的各種書寫,刻畫出清楚的台灣圖像。

過去數十年,台灣農村經歷了顯著變遷。工業化、都市化的力量把農村人口推向都市,產業轉向、農村巨變,造成人與土地的距離益發遙遠。於是我們在紀錄片裡、在文學作品、在農運或其他社會運動裡,聽到老農的吶喊、土地的悲鳴,傳統農漁村文化不斷流失或遭破壞,許多都市長大的孩子對自身文化甚至日常食物的源頭反而陌生。但可喜的是,近年來隨著農村振興、傳統文化資產、食農教育等議題逐漸得到關注,「返農」漸受重視。在農村裡,我們看到青農的回歸、小農的復興、各地農夫市集的蓬勃興起,「小農品牌化」成為重要的新興現象。在文化再現上,部分與農村相關的戲劇、影片、歌曲蔚為風尚;學校裡,食農教育的興起方興未艾。種種現象傳遞著社會變遷的訊息,亟待學界深入探索。這個研討會以台灣農村為主調,邀請台灣人文、社會相關領域學者,一同來思索台灣農村的各種書寫、記憶與文化變遷,為台灣研究展開具有深度的對話與反思。

主要徵稿子題:

1.文學裡的台灣農/漁村與變遷

2.機會與徬徨:從農村到都市

3.農村日常生活、食衣住行之變遷

4.農村的休閒娛樂及其轉型

5.農村祭祀與儀式性活動:傳承與斷裂

6.青農返鄉新浪潮

7.「小農」流行文化現在式

8.食物「產地」怎麼了?台灣的農漁村現況考察

9.農產運銷中的政治與權力

10.台灣農村與地方創生

11.其他相關主題

◎主辦單位:國立台灣師範大學台灣語文學系

◎會議時間:2019年9月6、7日(周五、六)

◎會議地點:國立台灣師範大學圖書館B1國際會議廳

◎論文全文截稿:2019年6月15日

系統號:

C-012907