2026年春季閱讀講座——上升中的臺灣詩壇新星

標題:

時間:

2026年3月至4月,共4場

地點:

國家圖書館藝文中心3樓國際會議廳/國立成功大學圖書館B1國際會議廳(臺北市中山南路20號/臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國家圖書館、漢學研究中心

內容簡介:

「上升中的臺灣詩壇新星」一語,意象源於星象學與現代詩學的交感。正如星辰之運行需仰賴恆星的引力與軌道的傳承,臺灣詩壇的發展亦非孤立的點狀爆發,而是一場跨越時空的星系運動。詩壇的發展既有深厚人文底蘊的傳承與定錨,如同穩定運行的恆星;亦有實驗性語言、數位感官與跨媒介的創新書寫,如疾行中的新星。兩者在共同的星系中交感與互補,共同建構當代詩學的新邊界。

第一場 3月21日 (六) 14:00-17:00

講題:重塑文學活動場域──從網路興起的新詩紀元

主講人:楊宗翰 /國立臺北教育大學 語文與創作學系副教授

第二場 3月28日 (六) 14:00-17:00

講題: 臺灣新世代現代詩人的美學與關懷

主講人:須文蔚 /國立臺灣師範大學 文學院院長

與談人:涂書瑋 /國立中山大學 中國文學系助理教授

第三場 4月11日 (六) 14:00-17:00

講題: 介入、疏離與變形──臺灣現代詩的現實書寫

主講人:鄭智仁 /高雄醫學大學 語言與文化中心副教授

**此場於 國立成功大學圖書館 B1國際會議廳 舉辦**

地址:臺南市東區大學路1號 (成功校區)

第四場 4月18日 (六) 14:00-17:00

講題:盈盈草木疏──臺灣現代詩的古典意象與變異

主講人:余欣娟 /臺北市立大學 中國語文學系副教授

第1、2、4 場次地點:

國家圖書館藝文中心3樓 國際會議廳 (臺北市中山南路20號)

系統號:

CCS-101741

漢學研究中心2013年度獎助訪問學人魏偉森教授新書發表

標題:

作者:

Tadashi Ishikawa(石川匡)

內容簡介:

漢學研究中心2013年度獎助訪問學人魏偉森(Thomas Wilson,美國漢密爾頓學院教授)著作''Confucian Gods: An Archaeology of Devotional Practice''2026年4月由Oxford University Press出版。

系統號:

CCS-101700

漢學研究第43卷第4期目次

標題:

漢學研究第43卷第4期目次

時間:

2025年12月

內容簡介:

敦煌本《六祖壇經》「呈心得法」故事再議/羅鈴沛

疑慮證詞作為臺灣清法戰爭之見證——《孤拔元帥的小水手》文本考證/黃㵾任、Arsène Donada-Vidal(鄧雅森)

Hu Shih, Jiang Menglin, and the Rise of Wilsonianism in China at the End of W(胡適、蔣夢麟與一戰以後威爾遜主義的在華興起)/Sally Chengji Xing(邢承吉)

先秦「苟」字條件構式析論/劉承慧

個體量詞在漢語語族中的分布——晉語的個案研究/李震、何萬順

書評

評鄭宗義,《從宋明理學到當代新儒家》/王學路

評 Li Guo, Douglas Eyman, and Hongmei Sun, eds., Games and Play in Chinese and Sinophone Cultures(中國與華語語系文化中的遊戲與遊玩)/Nellie Ting Yang(楊婷)

系統號:

CCS-101701

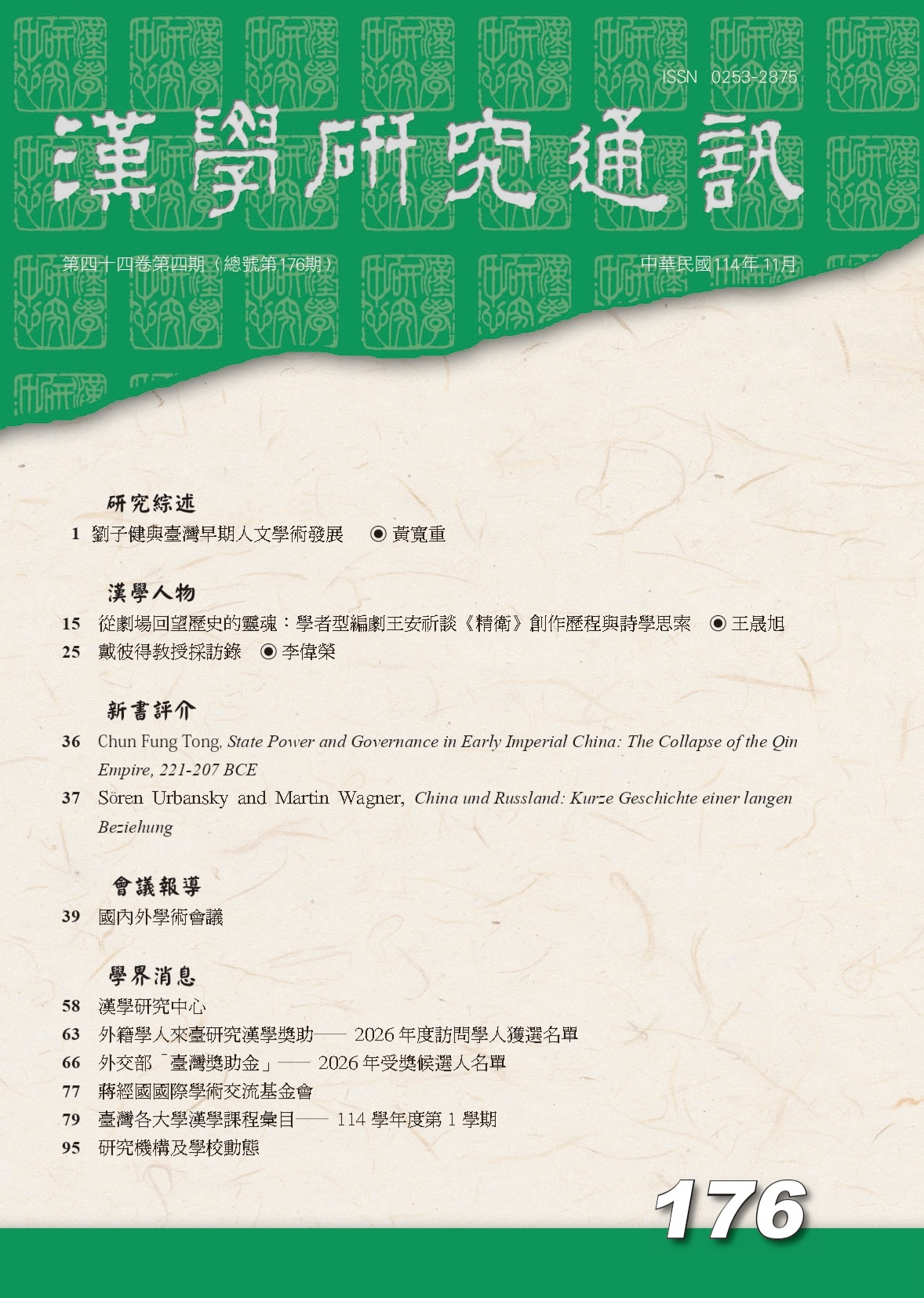

漢學研究通訊第44卷第4期目次

標題:

漢學研究通訊第44卷第4期目次

時間:

2025年11月

內容簡介:

研究綜述(Summary of Research)

劉子健與臺灣早期人文學術發展/黃寬重

漢學人物(Scholars of Chinese Studies)

從劇場回望歷史的靈魂:學者型編劇王安祈談《精衛》創作歷程與詩學思索/王晟旭

戴彼得教授採訪錄/李偉榮

新書評介(Book Review)

Chun Fung Tong, State Power and Governance in Early Imperial China: The Collapse of the Qin Empire, 221-207 BCE/洪亦君

Sören Urbansky and Martin Wagner, China und Russland: Kurze Geschichte einer langen Beziehung/吳信慧

會議報導(Conference Reports)

國內外學術會議

學界消息(News from Academia)

漢學研究中心

外籍學人來臺研究漢學獎助—2026年度訪問學人獲選名單

外交部「臺灣獎助金」—2026年受獎候選人名單

蔣經國國際學術交流基金會

臺灣各大學漢學課程彙目—114學年度第1學期

研究機構及學校動態

系統號:

CCS-101702