標題

- 【演講】青井哲人:寢床的殖民地——一個深層挖掘臺灣漢人家族的殖民地經驗的嘗試

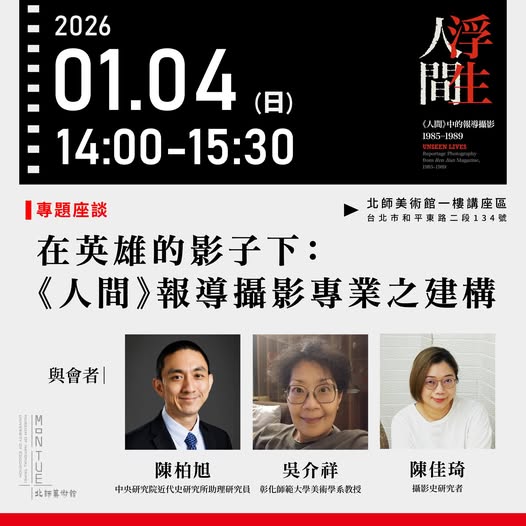

- 【演講會】在英雄的影子下:《人間》報導攝影專業之建構

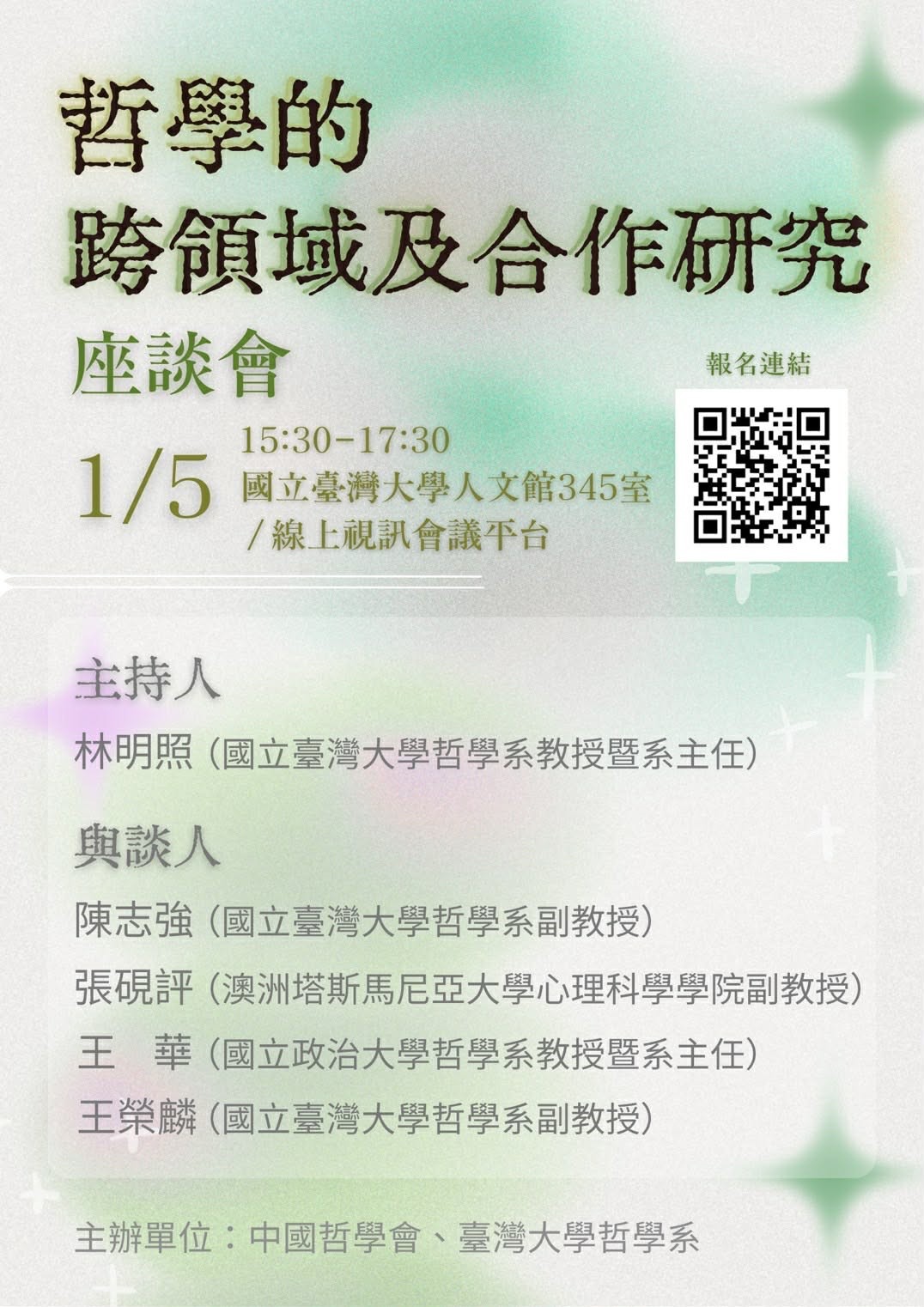

- 【座談會】哲學的跨領域及合作研究座談會

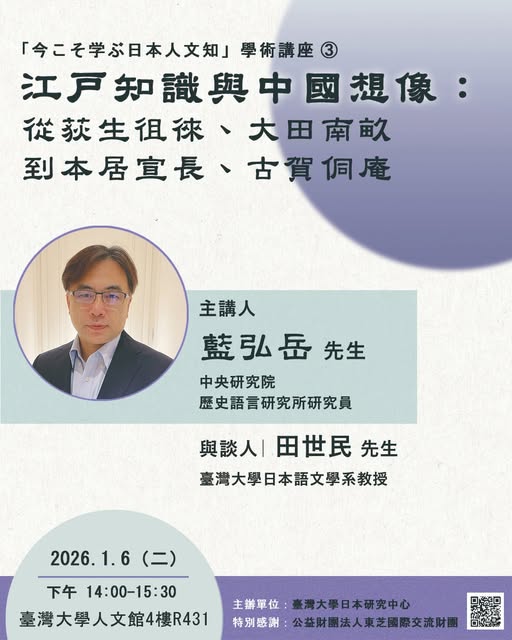

- 【演講】藍弘岳:江戶知識與中國想像:從荻生徂徠、大田南畝到本居宣長、古賀侗庵

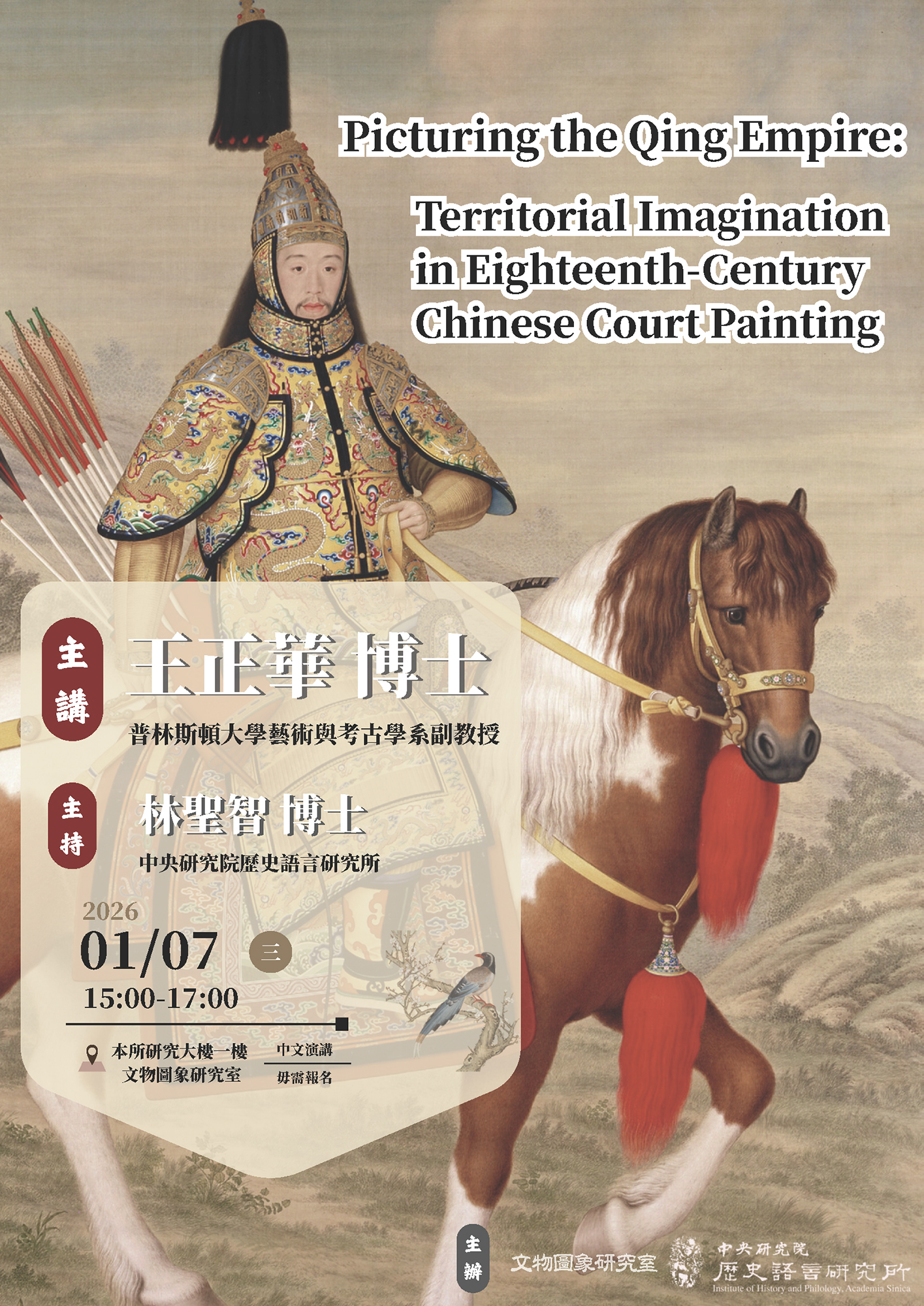

- 【演講】王正華:Picturing the Qing Empire:Territorial Imagination in Eighteenth-Century Chinese Court Painting

- 【演講】許維德:臺灣客家人的誕生:一個「族群形成」理論視角的思考嘗試

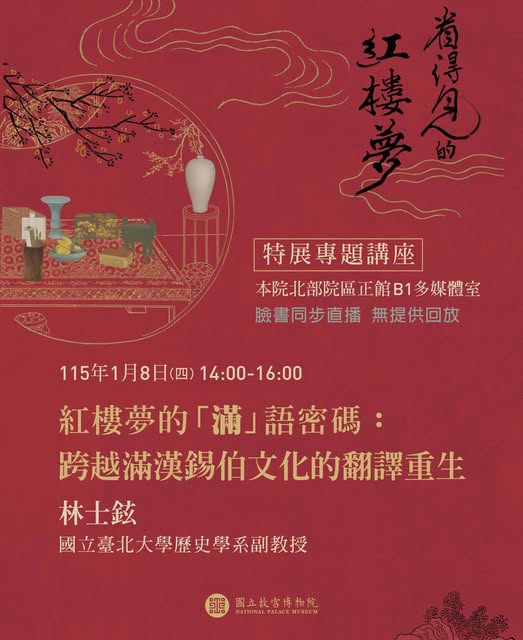

- 【演講】林士鉉:紅樓夢的「滿」語密碼:跨越滿漢錫伯文化的翻譯重生

- 【演講】李貞德:Sex Education in Colonial Taiwan: Searching for Modernity from the Periphery

- 【演講】Timothy Cheek: What Do We Need to Know About the Chinese Communist Party?

- 【演講】戴華萱:女性史的再書寫:地方女性記憶與七○年代臺灣女性小說家的再發現

- 【演講】David Atherton: The Politics of Violence and Form in Early Modern Japanese Literature

- 【演講】Eric Yan-ho Lai: 'Legal Resistance under Authoritarianism': Professional Awakening from Political Crisis

- 【演講】黃克武:靈修與政治:蔣介石的宗教信仰、反共信念與《荒漠甘泉》的政治翻譯

- 【演講】Jetsun Deleplanque: Aspiring Theotopia: Buddhist Sovereignty and the Founding of Bhutan

- 【演講】Max D. Woodworth: Narrating Taiwan's 'Difficult heritage' in Cold War Military Enclaves

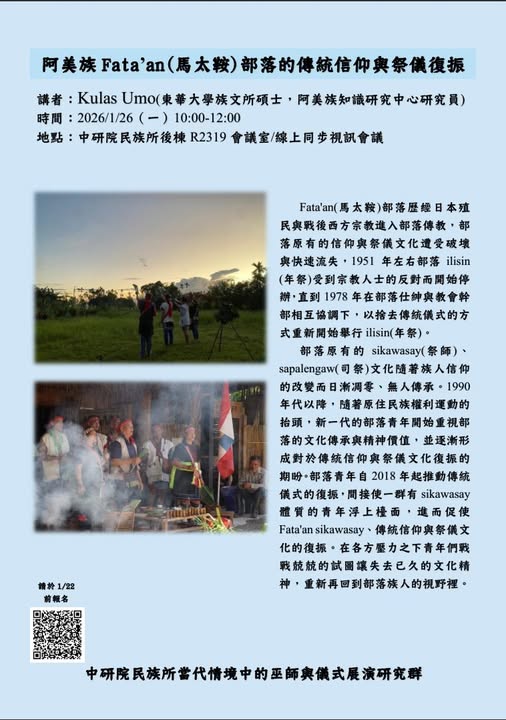

- 【演講】Kulas Umo:阿美族Fata' an(馬太鞍)部落的傳統信仰與祭儀復振

- 【演講】曹銘宗:吃一口歷史:臺灣飲食的歷史滋味

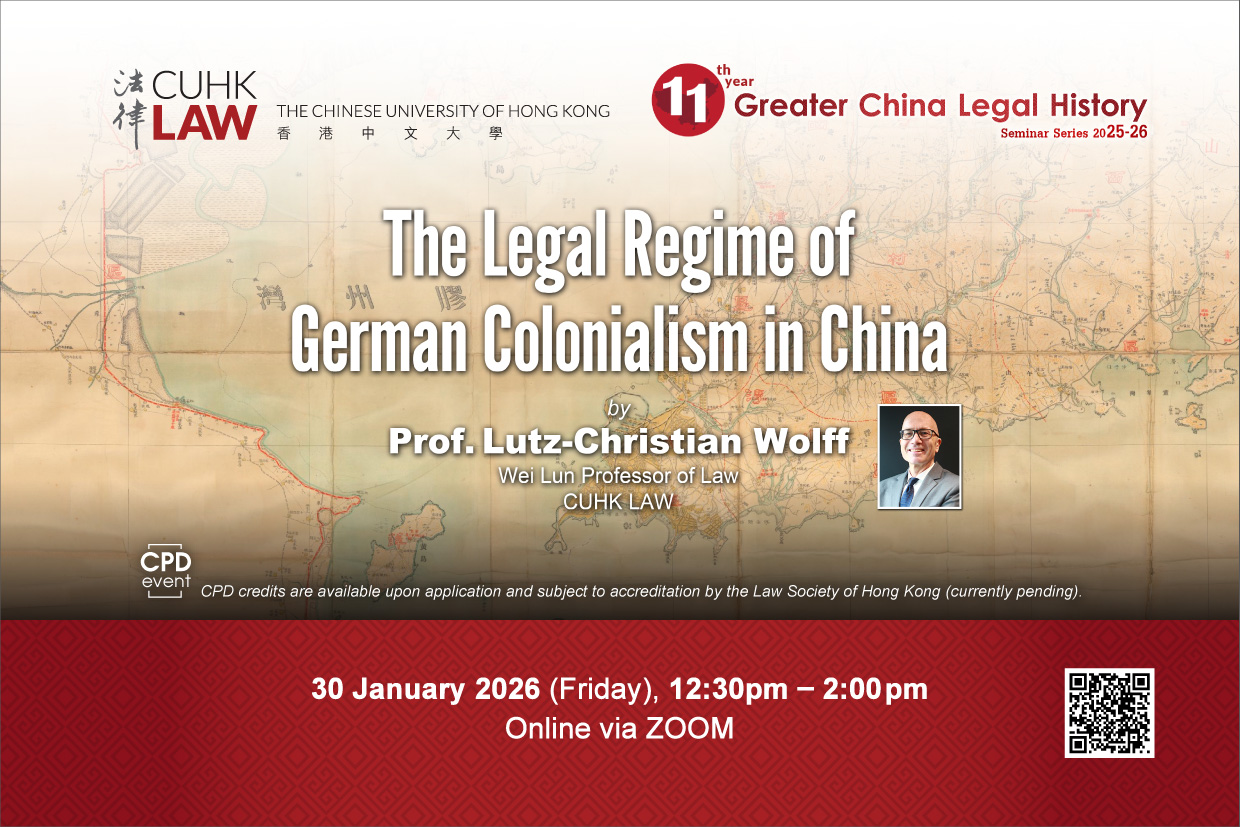

- 【演講】Lutz-Christian Wolff:The Legal Regime of German Colonialism in China

- 【演講】Jonathan C. Gold: Visions of Buddhist Excess: Visionary Literature and Visual Technologies, Ancient and Modern

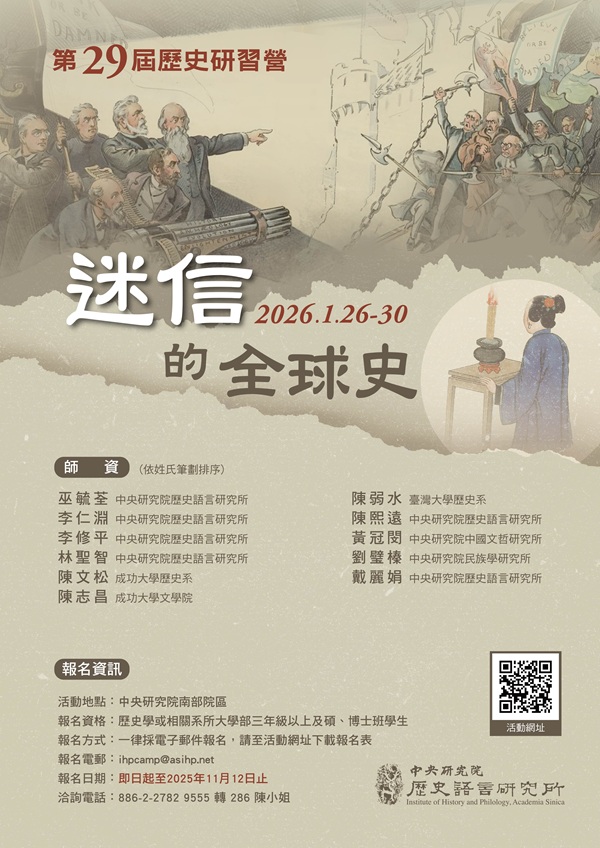

- 【研習營】中研院史語所第29屆歷史研習營——「迷信」的全球史

- 【展覽】田野迴聲:史語所與中國西南族群調查

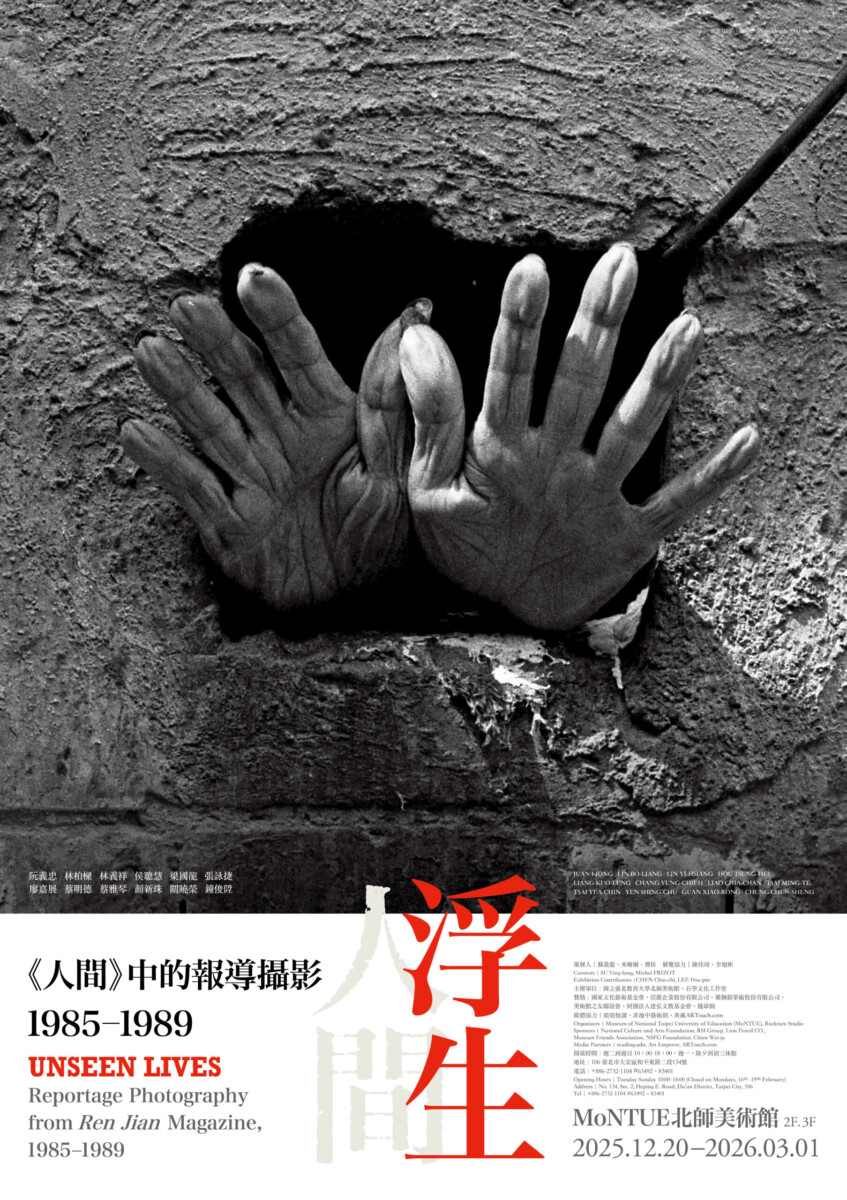

- 【展覽】浮生——《人間》中的報導攝影,1985-1989

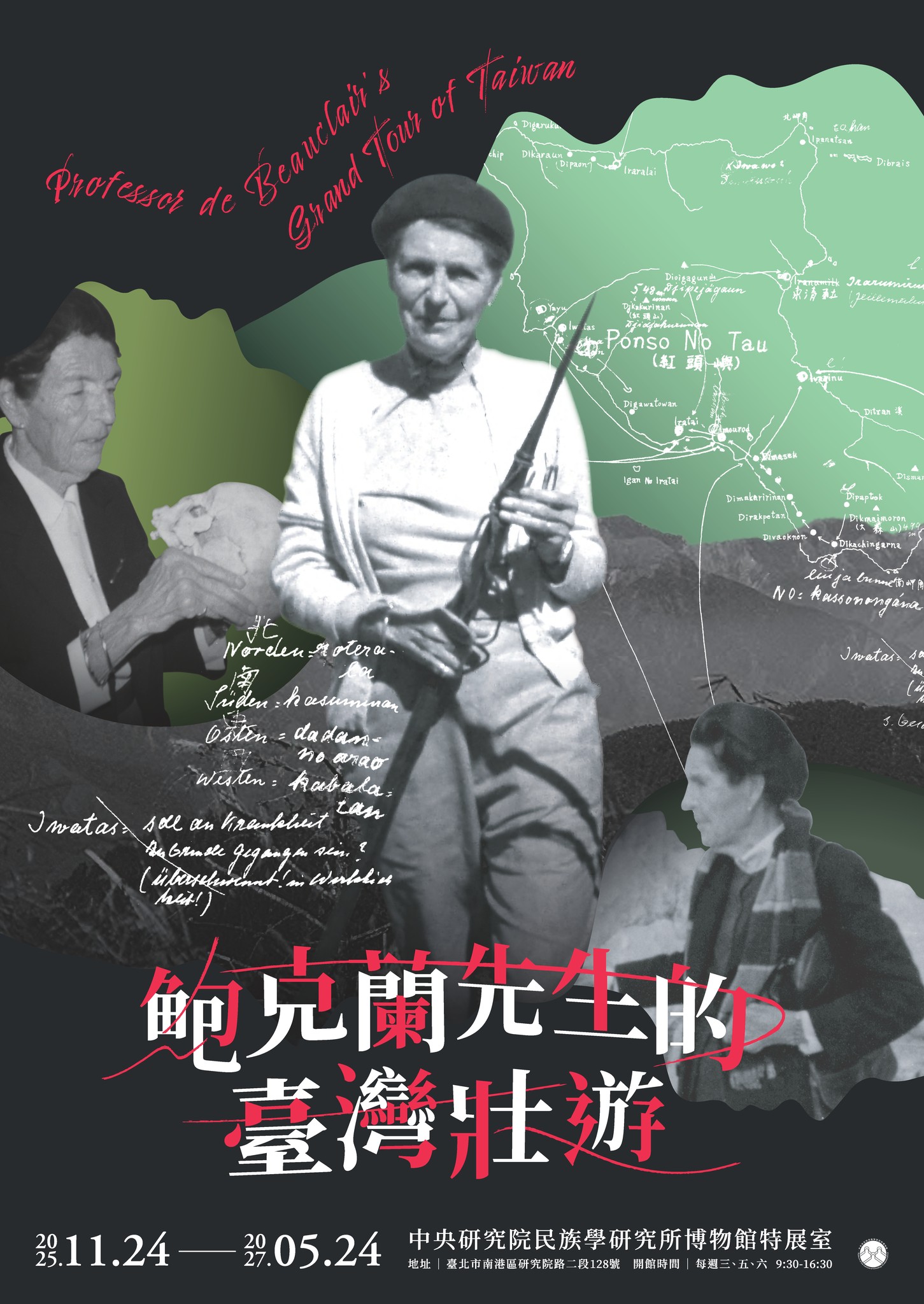

- 【展覽】鮑克蘭先生的臺灣壯遊

- 【展覽】轉機:臺灣女子移動紀事特展

- 【展覽】看得見的紅樓夢

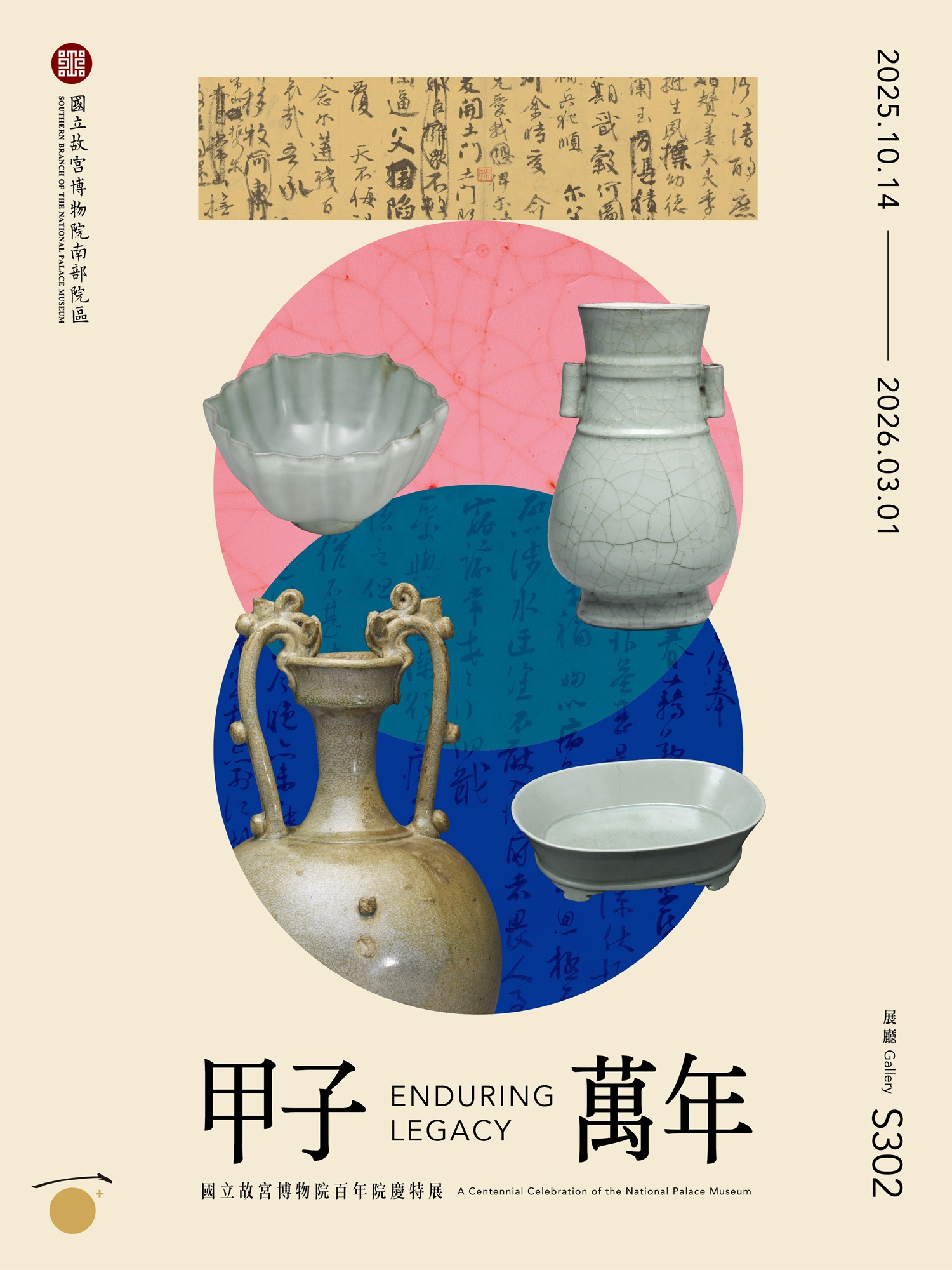

- 【展覽】甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展南部院區

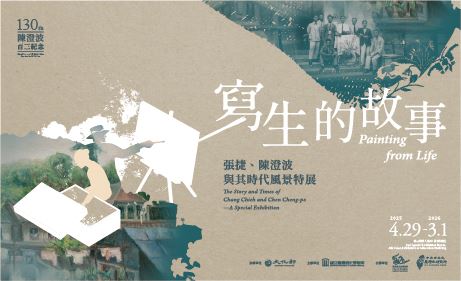

- 【展覽】寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景特展

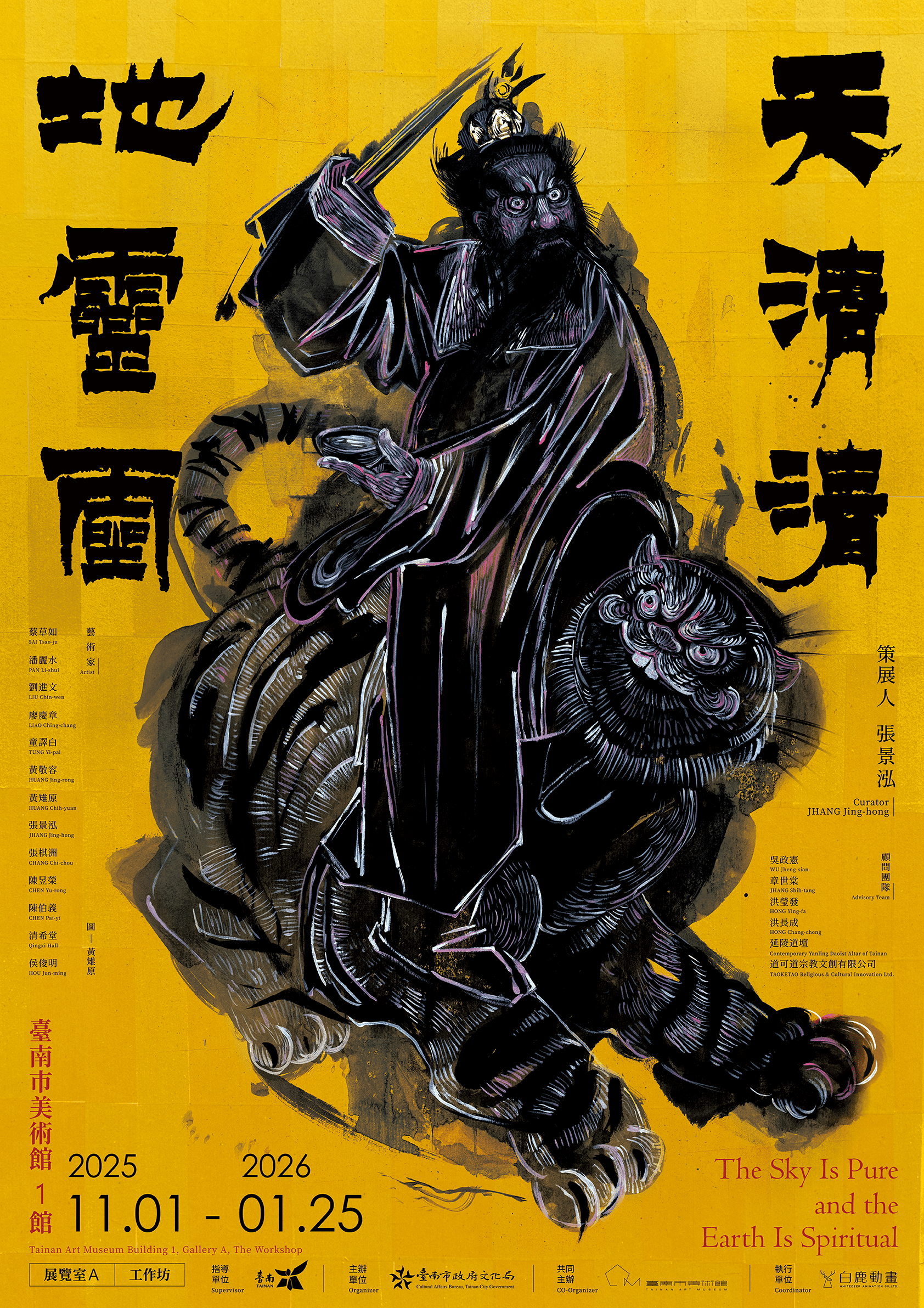

- 【展覽】天清清 地靈靈 The sky is clear and the earth is spirited

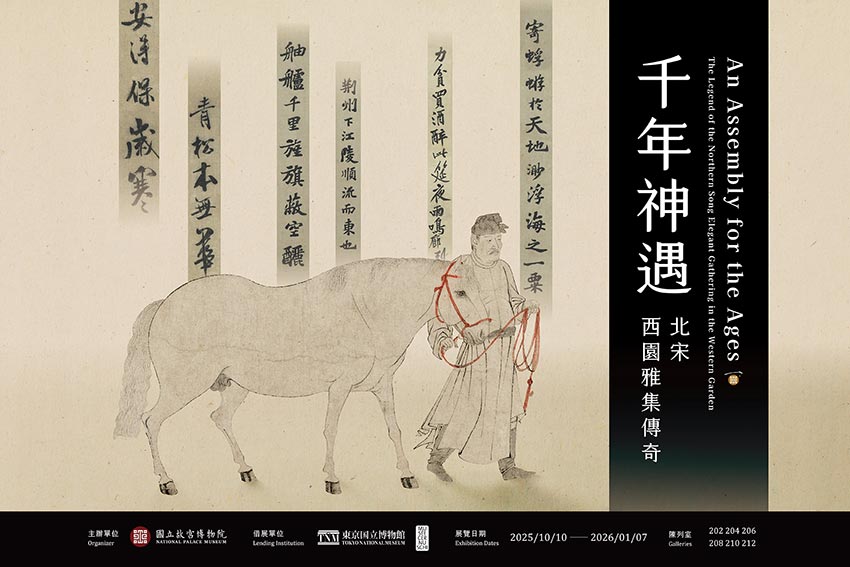

- 【展覽】千年神遇——北宋西園雅集傳奇

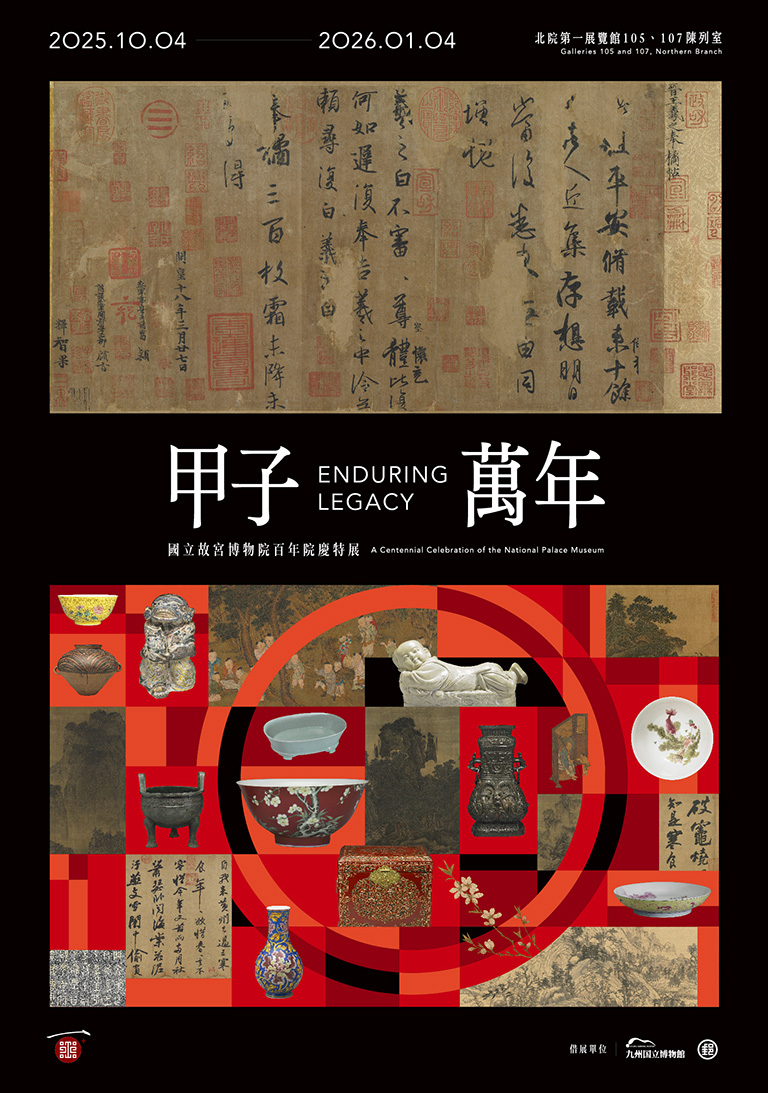

- 【展覽】甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展

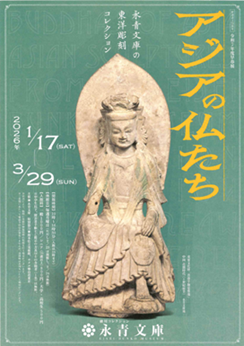

- 【展覽】アジアの仏たち――永青文庫の東洋彫刻コレクション

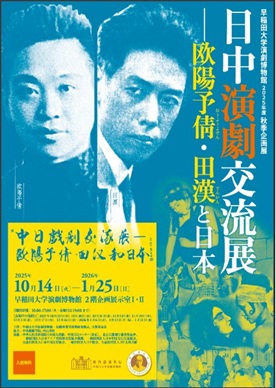

- 【展覽】日中演劇交流展―欧陽予倩・田漢と日本

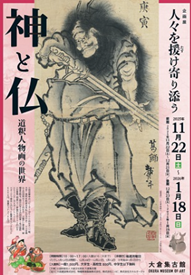

- 【展覽】人々を援(たす)け寄り添う神と仏 ――道釈人物画の世界

- 【展覽】性別越境の歴史学――男/女でもあり、女/男でもなく

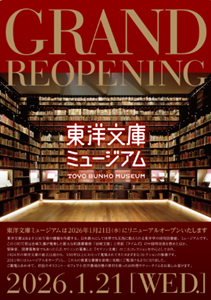

- 【展覽】ニッポン再発見――異邦人のまなざし

- 【展覽】Hiroshima MoCA FIVE

【演講】青井哲人:寢床的殖民地——一個深層挖掘臺灣漢人家族的殖民地經驗的嘗試

標題:

【演講】青井哲人:寢床的殖民地——一個深層挖掘臺灣漢人家族的殖民地經驗的嘗試

時間:

2026年1月3日(週六)10:00

地點:

臺史博展示教育大樓階梯教室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

主講人:

青井哲人(日本京都大學工學博士)

內容簡介:

🔸主持人:黃貞燕(國立臺北藝術大學博物館所所長)

臺史博長期關注臺灣社會與文化議題,在115年的首場講座再度邀請日本明治大學建築史家、建築理論家青井哲人教授蒞館演講🎉

青井教授建築學專長,長期投入東亞地區都市、住居與日常實踐的後殖民研究。他對臺灣深切的研究關懷,從其著作《彰化一九〇六年》中清楚看見;今年8月他首次來館分享他自20多年前開始在濁水溪流域進行的竹籠茨研究🏞️,並用「有長腳的房子」形容竹籠茨這樣的民居。他綜合田野、史料,提供環境觀察視角,重建城市史的歷史敘事🏡。

-

💡講座主題:寢床的殖民地—一個深層挖掘臺灣漢人家族的殖民地經驗的嘗試

✨「總舖」是青井教授在臺灣進行了20年以上的研究,至今他仍舊每年帶著研究室研究生來臺灣在各鄉鎮、不同族群中採集寢床的田野研究。這次,青井教授將與我們一同探討一個看似微小,卻牽動著臺灣家族日常生活以及床鋪在現代臺灣產生流逝的現象。

✨什麼是「總舖」❓不同於傳統漢人的「眠床」,「總舖」是一種架設在房間整個寬幅的鋪面或架高的地板。這個形態的寢居裝置推估約出現於日本時期中期,大約是1920年左右。它甚至在1931年版的《臺灣語大辭典》,作為一個「新語」(新詞彙)被收錄在其中,顯示了這種家屋與日常的轉換是多麼迅速且廣泛。

青井教授指出,這個現象既非殖民者權力的強制或誘導,也看不出是對權力體制的直接抵抗,但它確確實實是一種殖民地式的現實。臺灣的家族在日本時代,到底經歷了哪些深層的日常變革?

🎯從建築民俗誌到後殖民文化史

青井教授以「總舖」研究,試圖解開這個謎團。他的研究視角相當多元,不僅限於建築學式的民俗誌,更擴展至家族社會學、文化變遷、技術史、物質文化研究,甚至涵蓋後殖民主義的保健衛生政策史等多樣視點。期待透過介紹這項研究,獲得聽眾的指教與線索。

系統號:

A-101360

【演講會】在英雄的影子下:《人間》報導攝影專業之建構

標題:

時間:

2026年1月4日(週日)14:00-15:30

地點:

MoNTUE北師美術館一樓講座區(臺北市大安區和平東路二段134號)

主辦單位:

國立臺北教育大學北師美術館、石學文化工作室

內容簡介:

🧐與會者

陳柏旭|中央研究院近代史研究所助理研究員

吳介祥|彰化師範大學美術學系教授

陳佳琦|攝影史研究者

📌講座簡介

1983年,《#人間》雜誌創辦人陳映真赴美,前往愛荷華大學參加國際寫作班。其間,他接觸並深入閱讀尤金・史密斯(W. Eugene Smith)的作品,特別是關於日本水俁病的報導,深受震撼,也由此更加確信報導攝影在回應社會議題上的深刻影響力。返台後,陳映真於1985年正式創辦《人間》雜誌,顯示當時 #西方報導攝影 的觀念與實踐,與《人間》雜誌的誕生具有關鍵性的關聯。

本座談將聚焦於《人間》雜誌中的「#世界報導名作選讀」欄目,討論雜誌如何介紹與翻譯西方重要攝影家——尤金‧史密斯(W. Eugene Smith)、多蘿西亞‧蘭格(Dorothea Lange)等人的作品,並思考這些影像與文字,如何協助了《人間》對「報導攝影」的理解與價值觀,或是影響其專業倫理的建立。

另一部分,《人間》雜誌也透過「人間映像」等單元介紹本地攝影家,並曾舉辦報導攝影營隊,實際投入攝影人才的培育與推廣,讓報導攝影在台灣逐漸扎根。

本講座將進一步探問:世界報導名作的翻譯與引介,是否影響了年輕攝影記者對重大社會議題的介入方式?而《人間》所強調的倫理與價值,又如何延續並影響後來台灣的報導攝影發展?透過回顧與反思,本座談將重新思考《人間》在 #台灣報導攝影史 上的重要位置。

系統號:

A-101405

【座談會】哲學的跨領域及合作研究座談會

標題:

時間:

2025年1月5日(週一)15:30-17:30

地點:

國立臺灣大學人文館345室+線上視訊會議平台(臺北市大安區羅斯福路四段一號)

主辦單位:

中國哲學會、國立臺灣大學哲學系

報導者:

陳志強

內容簡介:

主持人

林明照(國立臺灣大學哲學系教授暨系主任)

與談人

陳志強(國立臺灣大學哲學系副教授)

張硯評(澳洲塔斯馬尼亞大學心理科學學院副教授)

王華(國立政治大學哲學系教授暨系主任)

王榮麟(國立臺灣大學哲學系副教授)

*成功報名者將以電子郵件的方式通知

*將會在會議前一天以電子郵件的方式傳送會議連結給線上參與者

系統號:

A-101375

【演講】藍弘岳:江戶知識與中國想像:從荻生徂徠、大田南畝到本居宣長、古賀侗庵

標題:

【演講】藍弘岳:江戶知識與中國想像:從荻生徂徠、大田南畝到本居宣長、古賀侗庵

時間:

2026年1月6日(週二)14:00-15:30

地點:

臺灣大學人文館4樓R431(臺北市大安區羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學日本研究中心

主講人:

藍弘岳(中央研究院歷史語言研究所研究員)

聯絡人:

林助理,Tel: 02-3366-9678;E-mail: ntucjs@ntu.edu.tw

內容簡介:

與談人:田世民(國立臺灣大學日本語文學系教授)

時間議程

14:00-14:05 講座引言

14:05-14:45 【今日演講】

主講人:陳瑋芬(中央研究院中國文哲研究所研究員)

講題:江戶知識與中國想像:從荻生徂徠、大田南畝到本居宣長、古賀侗庵

14:45-15:10 【深度對談】

與談人:田世民(臺灣大學日本語文學系教授)

15:10-15:25 提問討論

15:25-15:30 閉幕式&紀念合影

※本活動以中文進行,敬請踴躍參加。

系統號:

A-101392

【演講】王正華:Picturing the Qing Empire:Territorial Imagination in Eighteenth-Century Chinese Court Painting

標題:

時間:

2026年1月7日(週三)15:00-17:00

地點:

中研院史語所研究大樓一樓文物圖象研究室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所文物圖象研究室

主講人:

王正華(普林斯頓大學藝術與考古學系副教授)

聯絡人:

Tel: 886-2-27829555

內容簡介:

主持人:林聖智(中央研究院歷史語言研究所研究員兼副所長)

備註:本次演講為中文演講,毋需報名。

系統號:

A-101381

【演講】許維德:臺灣客家人的誕生:一個「族群形成」理論視角的思考嘗試

標題:

【演講】許維德:臺灣客家人的誕生:一個「族群形成」理論視角的思考嘗試

時間:

2026年1月8日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

許維德(國立陽明交通大學人文社會學系族群與文化碩士班副教授)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

本演講從「族群形成」理論出發,追問「臺灣客家人」何以、何時以及為何成為「客家族群」。以戰後臺灣為時間框架,結合基本模型、過程模型與動力模型,提出一個多軸線的「客家族群化」歷程。演講將梳理「廣東祖籍」、「客人」到「客家」等不同人群分類範疇的更迭,說明國家政策、社會經濟變遷、草根社群與認同政治論述之間的互動,如何共同塑造「臺灣客家人的誕生」,並反思其對當代臺灣族群關係與客家研究的啟示。

系統號:

A-101244

【演講】林士鉉:紅樓夢的「滿」語密碼:跨越滿漢錫伯文化的翻譯重生

標題:

【演講】林士鉉:紅樓夢的「滿」語密碼:跨越滿漢錫伯文化的翻譯重生

時間:

2026年1月8日(週四)14:00-16:00

地點:

國立故宮博物院北部院區B1多媒體室+臉書同步直播(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

主講人:

林士鉉(國立臺北大學歷史學系副教授)

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

無需事先報名,免費入場, 自由入座。

系統號:

A-101332

【演講】李貞德:Sex Education in Colonial Taiwan: Searching for Modernity from the Periphery

標題:

【演講】李貞德:Sex Education in Colonial Taiwan: Searching for Modernity from the Periphery

時間:

2026年1月12日(週一)10:00

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

李貞德(中央研究院歷史語言研究所特聘研究員兼所長)

聯絡人:

Tel: 886-2-27829555

內容簡介:

與談人:張隆志(中央研究院臺灣史研究所副研究員、國立臺灣歷史博物館館長)

系統號:

A-101382

【演講】Timothy Cheek: What Do We Need to Know About the Chinese Communist Party?

標題:

【演講】Timothy Cheek: What Do We Need to Know About the Chinese Communist Party?

時間:

2026年1月12日(週一)17:00-18:30

地點:

Online via MS Teams

主辦單位:

SOAS University of London China Institute

主講人:

Timothy Cheek (Professor and Louis Cha Chair in Chinese Research at the Institute of Asian Research in the School of Public Policy and Global Affairs and Department of History at The University of British Columbia)

聯絡人:

Email: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

The greatest challenging to understanding the Chinese Communist Party (CCP) is dang (党): what is the nature of the governing political organisation in China that we all call a 'party'.

It is widely known to be different from political parties in liberal democracies and often referred to as a 'one-party state'. That is a negative description, telling us it is not part of a multi-party polity. But what would a positive description look like? This would answer the question: 'what do we need to know about the CCP'?

This talk offers some preliminary suggestions, focusing on three themes: ideological governance, inner-party diversity, and lessons of history (for party leaders and for outside observers). These aspects may help extend the useful insights of social science research that has rightly identified leadership, official policy, institutional arrangements, economic performance, and international pressures.

Registration

This event is free to attend, but registration is required. This event will be held as a webinar via MS Teams. You will need to join using the MS Teams App, as it will not work via the web browser. Please note that this webinar will be recorded.

系統號:

A-101394

【演講】戴華萱:女性史的再書寫:地方女性記憶與七○年代臺灣女性小說家的再發現

標題:

【演講】戴華萱:女性史的再書寫:地方女性記憶與七○年代臺灣女性小說家的再發現

時間:

2026年1月15日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

戴華萱(真理大學臺灣文學系副教授兼系主任)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

在歷史與文學的長河中,女性經常被遺忘。150年前,張聰明是隱身在馬偕身後的無聲妻子——即便在《馬偕日記》中,也鮮少出現她的身影。她象徵著地方女性在歷史中被抹去的命運。時光流轉,即便到了七○年代,臺灣的女性小說家——如季季、曾心儀、謝霜天、荻宜——她們以筆為聲,書寫鄉土、勞動、性工作者、大河小說與武俠,卻同樣在主流的文學史中被缺席。本場演講將從地方女性記憶出發,探討女性史的再書寫,重思那些曾被忽略卻依然閃耀的女性身影。

系統號:

A-101245

【演講】David Atherton: The Politics of Violence and Form in Early Modern Japanese Literature

標題:

【演講】David Atherton: The Politics of Violence and Form in Early Modern Japanese Literature

時間:

2026年1月15日(週四)16:30-18:00

地點:

Lathrop Library (518 Memorial Way, Stanford, CA 94305 224)

主辦單位:

Stanford Center for East Asian Studies, Department of East Asian Languages and Cultures

主講人:

David Atherton (Thorley D. Briggs Associate Professor of Early Modern Japanese Literature in Harvard's East Asian Languages and Civilizations Department)

內容簡介:

Edo-period Japan was a golden age for commercial fiction. But how to understand the politics of this literature remains contested, in part because its defining formal characteristics seem to hold social and political realities at arm's length. This talk offers a new approach to understanding the relationship between the challenging formal features of early modern fiction and the world beyond its pages. Focusing on depictions of violence, I will show how the dynamics of early modern literary form had the potential to alter the perception of time and space, make social and economic forces visible, defamiliarize conventions, give voice to the socially peripheral, and reshape the contours of community.

系統號:

A-101306

【演講】Eric Yan-ho Lai: 'Legal Resistance under Authoritarianism': Professional Awakening from Political Crisis

標題:

時間:

2026年1月19日(週一)17:00-18:30

地點:

SOAS University Main Building Room RB01 (10 Thornhaugh St, London WC1H 0XG)

主辦單位:

SOAS University of London China Institute.

主講人:

Dr Eric Yan-ho Lai (senior fellow at the Center for Asian Law, Georgetown University Law Center)

聯絡人:

Email: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

Dr Eric Yan-ho Lai talks about his new book Legal Resistance Under Authoritarianism: The Struggle for the Rule of Law in Hong Kong, which examines the decline of Hong Kong’s rule of law under China’s expanding authoritarian influence.

While the imposition of the National Security Law in 2020 is seen as a turning point, Dr Eric Yan-ho Lai argues that threats to Hong Kong’s rule of law began with the 1997 sovereignty transfer. Drawing on comprehensive fieldwork, Dr Lai explores the tensions between legal profession, political authorities and the state’s broader authoritarian project between the 2014 Umbrella Movement and the 2019 Anti-extradition Bill Movement. Highlighting resistance strategies employed by a critical minority of legal professionals, Dr Lai reveals how their efforts played a crucial role in countering state encroachment even after the enactment of the National Security Law. A compelling study of legal transplantation, legal resistance and the rule of law, this book sheds light on China’s influence beyond its jurisdiction, and Hong Kong’s uniqueness in global anti-authoritarian struggles.

Registration

This event is open to the public and free to attend; however, registration is required. This seminar is taking place on campus and will not be recorded or live-streamed.

系統號:

A-101395

【演講】黃克武:靈修與政治:蔣介石的宗教信仰、反共信念與《荒漠甘泉》的政治翻譯

標題:

【演講】黃克武:靈修與政治:蔣介石的宗教信仰、反共信念與《荒漠甘泉》的政治翻譯

時間:

2026年1月22日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

主講人:

黃克武(中央研究院近代史研究所特聘研究員)

內容簡介:

主持人:謝歆哲(中央研究院近代史研究所助研究員)

評論人:劉維開(國立政治大學歷史學系退休教授)

系統號:

A-101285

【演講】Jetsun Deleplanque: Aspiring Theotopia: Buddhist Sovereignty and the Founding of Bhutan

標題:

【演講】Jetsun Deleplanque: Aspiring Theotopia: Buddhist Sovereignty and the Founding of Bhutan

時間:

2026年1月22日(週四)17:00

地點:

370 Dwinelle Hall (South Dr, Berkeley, CA 94720, United States)

主辦單位:

Institute of East Asian Studies, UC Berkeley

主講人:

Jetsun Deleplanque (hinjo Ito Postdoctoral Fellow in Buddhist Studies, Numata Center for Buddhist Studies)

聯絡人:

Sanjyot Mehendale, Tel: 510-643-5104, E-mail: buddhiststudies@berkeley.edu

內容簡介:

This talk examines the founding of the Drukpa state of Shabdrung Ngawang Namgyal (1594-1651), known today as the Kingdom of Bhutan, and its articulation by the seventeenth-century polymath Tsang Khenchen Jamyang Palden Gyatso (1610-1684) in his celebrated biography of Bhutan's founding figure. Entitled the Song of the Great Dharma Cloud (chos kyi sprin chen po'i dbyangs), Tsang Khenchen's biography of Shabdrung Ngawang Namgyal is much more than a work of biographical edification; it is a founding document that enunciates a distinct vision of the Bhutanese state. Drawing on a close analysis of Tsang Khenchen's work, I argue that he constructs what I term a ''theotopia'' : an idealized political order wherein the polity is oriented toward a soteriological goal, the ruler embodies unmediated divine presence, and political belonging is conceived as karmic destiny. Rather than religion legitimating politics or politics instrumentalizing religion, this framework reveals a form of ''aspirational sovereignty'' that challenges standard Western paradigms. Close attention to how the Bhutanese state was conceived offers important resources for theorizing Buddhist sovereignty and rethinking some of the categories through which we understand religion and politics.

系統號:

A-101305

【演講】Max D. Woodworth: Narrating Taiwan's 'Difficult heritage' in Cold War Military Enclaves

標題:

【演講】Max D. Woodworth: Narrating Taiwan's 'Difficult heritage' in Cold War Military Enclaves

時間:

2026年1月23日(週五)16:00

地點:

3401 Dwinelle Hall (South Dr, Berkeley, CA 94720, United States)

主辦單位:

Institute of East Asian Studies, UC Berkeley

主講人:

Assoc. Prof. Max D. Woodworth (Geography at Ohio State University)

聯絡人:

Xiaojie Ma, Tel: 510-643-6321, E-mail: ccs@berkeley.edu

內容簡介:

This presentation will discuss recent efforts in Taiwan to convert former residential enclaves for military officers into heritage sites and museum spaces. Drawing on critical heritage studies, the paper will explore how the re-purposing of the enclaves for current-day tourism confronts the difficult history of Taiwan's Cold War decades and mobilizes a politics of empathy through new narratives and counter-narratives about the island's recent history.

系統號:

A-101304

【演講】Kulas Umo:阿美族Fata' an(馬太鞍)部落的傳統信仰與祭儀復振

標題:

【演講】Kulas Umo:阿美族Fata' an(馬太鞍)部落的傳統信仰與祭儀復振

時間:

2026年1月26日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所後棟R2319會議室+線上同步視訊會議(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

Kulas Umo(國立東華大學族群關係與文化學系碩士,阿美族知識研究中心研究員)

內容簡介:

Fata'an(馬太鞍)部落歷經日本殖民與戰後西方宗教進入部落傳教,部落原有的信仰與祭儀文化遭受破壞與快速流失,1951年左右部落ilisin (年祭)受到宗教人士的反對而開始停辦,直到1978年在部落仕紳與教會幹部相互協調下,以捨去傳統儀式的方式重新開始舉行ilisin(年祭)。

部落原有的sikawasay(祭師)、sapalengaw(司祭)文化隨著族人信仰的改變而日漸凋零、無人傳承。1990年代以降,隨著原住民族權利運動的抬頭,新一代的部落青年開始重視部落的文化傳承與精神價值,並逐漸形成對於傳統信仰與祭儀文化復振的期盼。部落青年自2018年起推動傳統儀式的復振,間接使一群有sikawasay體質的青年浮上檯面,進而促使Fata'an sikawasay、傳統信仰與祭儀文化的復振。在各方壓力之下青年們戰戰兢兢的試圖讓失去已久的文化精神,重新再回到部落族人的視野裡。

請於1/22(四)前填寫表單,報名成功將寄送錄取通知,報名線上參與者將寄送視訊連結。

系統號:

A-101406

【演講】曹銘宗:吃一口歷史:臺灣飲食的歷史滋味

標題:

時間:

2026年1月29日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

曹銘宗(臺灣文史作家)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

飲食是歷史學的主題,飲食傳播是跨國越洋的文化交流。臺灣歷來的多元族群,引進多元的飲食文化,除了豐盛的美味,還有沉底的歷史味。

系統號:

A-101246

【演講】Lutz-Christian Wolff:The Legal Regime of German Colonialism in China

標題:

【演講】Lutz-Christian Wolff:The Legal Regime of German Colonialism in China

時間:

2026年1月30日(週五)12:30-14:00

地點:

Online via ZOOM

主辦單位:

The Chinese University of Hong Kong LAW

主講人:

Prof. Lutz-Christian Wolff (Wei Lun Professor of Law, CUHK LAW)

聯絡人:

E-mail: law@cuhk.edu.hk

內容簡介:

The Imperial German Navy had used the murder of two German missionaries as excuse to occupy Kiautschou (Jiaozhou) Bay and the harbour city of Tsingtau (Qingdao) in China’s Shandong Peninsula in November 1897. In March 1898 the Chinese government was forced to lease the area to the German Empire for 99 years. Sovereign rights were to be exercised by the German Empire during that period. In addition to the goal of establishing a naval base and to rigorously pursue economic interests in China, German strategists had also planned to turn Kiautschou into a “Model Colony” which would be economically flourishing, show European street culture, have a modern railway system, a German brewery and a modern educational system to demonstrate German supremacy in the Far East. The German control of Kiautschou ended in November 1914 when Japanese military forces occupied the bay during World War I. This seminar discusses the legal framework underpinning Germany’s colonial efforts in China as well as the legal system put in place at Kiautschou bay during the German rule.

備註:

Language: English

*CPD credits are available upon application and subject to accreditation by the Law Society of Hong Kong (currently pending).

系統號:

A-101396

【演講】Jonathan C. Gold: Visions of Buddhist Excess: Visionary Literature and Visual Technologies, Ancient and Modern

標題:

時間:

2026年3月26日(週四)16:30-18:00

地點:

Princeton University (Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program

主講人:

Jonathan C. Gold (Professor of Religion, Princeton University)

內容簡介:

Jonathan C. Gold will offer a response.

系統號:

A-101279

【研習營】中研院史語所第29屆歷史研習營——「迷信」的全球史

標題:

【研習營】中研院史語所第29屆歷史研習營——「迷信」的全球史

時間:

2026年1月26日至30日(週一至週五)

地點:

中央研究院南部院區(臺南市歸仁區歸仁十三路一段100號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

陳小姐,Tel: 886-2-2782 9555轉286;E-mail: ihpcamp@asihp.net

報導者:

中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

本次歷史研習營以「『迷信』的全球史」為主題,邀請來自宗教史、藝術史、醫療史、世界史、哲學與人類學等領域的跨學科學者,共同探討這一看似邊緣卻極具啟發性的概念。我們不僅從地理上橫跨歐亞與全球帝國的歷史脈絡,也將從時間上展開深入對話,討論從中古中國的儀式實踐、清末民初的宗教改革,到當代台灣對宗教與信仰實踐的治理與再詮釋。

本屆研習營特別選在南部院區舉辦,結合田野教學與在地資源。台南作為歷史古都,擁有豐富的古蹟遺址與宗教廟宇,加上鄰近成功大學的師資協助,將規劃戶外教學課程,讓學員能實地觀察與反思「迷信」如何在空間中被形塑、延續或再解釋。在此地利人和的情況下,戶外課程將進一步豐富研習內容,期能讓所有參與者獲益匪淺。研習營課程設計將結合對第一手史料的細讀分析與田野觀察的實作經驗,讓參與者能從文本與場域雙重視角切入,深化對迷信概念與歷史轉變的理解。

系統號:

A-101282

【展覽】田野迴聲:史語所與中國西南族群調查

標題:

時間:

2025年12月6日至2026年12月6日

地點:

中研院歷史文物陳列館二樓中國西南民族區204室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

多山、多河流造成重重地理區域分割,居住在中國西南地區的人們也分裂為許多大小族群。傳統中國對於本地又有豐富的歷史記載。這些因素,使得中國西南地區成為歷史與人類學研究的寶藏。

自1920年代起,史語所研究人員即在此從事研究,歷年來蒐集之西南民族文物 1100 餘件,文書 800 餘種,田野照片約 7000 張,以及錄音及錄影等資料。

本展覽以「認同」與「區分」為主題,分為三個單元﹕

人與地:環境區分與人類適應

人與人:社會認同與區分

人與天:生命與信仰

希望藉此呈現中國西南少數民族形成的歷史過程。

系統號:

A-101380

【展覽】浮生——《人間》中的報導攝影,1985-1989

標題:

時間:

2025年12月20日至2026年3月1日

地點:

MoNTUE北師美術館2F&3F(臺北市大安區和平東路二段134號)

主辦單位:

國立臺北教育大學北師美術館、石學文化工作室

內容簡介:

由作家陳映真創辦的《人間》雜誌,自 1985 年 11 月創刊至 1989 年 9 月,共出版四十七期。它在台灣逐步民主化的過程中,透過視覺表現產生社會關注及影響,並因喚起社會、政治與族群議題而受到重視,開啟報導攝影新階段。然而,相較於已有許多相關研究的文字報導,奠定雜誌視覺風格的攝影卻長期被忽略。事實上,《人間》雜誌的文字與影像相輔相成,文字敘述了影像的深刻,影像強化了文字的力量,每頁幾乎至少一圖的版面,開啟了台灣報導攝影的新篇章。

本展由策展人蘇盈龍與法國攝影史學者米謝爾.費佐(Michel Frizot)策展,聚焦《人間》的攝影影像。展覽透過梳理、精煉47期雜誌、5,497張圖像,重現196位攝影家中的12位,並以訪談影片呈現他們如何從接觸攝影到成為攝影記者、發掘主題,以及內部編輯過程等。藉由這些從報導中選出的單獨影像,去理解照片中所蘊含的悲憫,及其風格上的原創性與多樣性;同時,雜誌報導數位輸出的呈現,除了將展出的影像重新置回《人間》的原始脈絡中,也是為了彌補原始底片散佚的缺憾。

《浮生——〈人間〉中的報導攝影,1985–1989》真實映照出攝影家的熱情與投入,讓他們曾為了記錄真實、痛苦或是希望而踏遍險境的歷程,重新顯影於這個時代。本展希望能將當年不被重視的這些報導攝影的前行者,在這個時代再一次甦醒。即使一路行來黑暗未曾完全消失,人間燈火卻也一直幽幽照耀著。

系統號:

A-101404

【展覽】鮑克蘭先生的臺灣壯遊

標題:

時間:

2025年11月24日至2027年5月24日

地點:

中研院民族學研究所博物館(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

聯絡人:

陳小姐,Tel: 02-2652-3382;E-mail: mioepj@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

你能想像在資訊和交通不發達的50年代,一位外籍女性人類學者,如何靠著她對文化的熱情與執著,帶著相機與筆記本,走遍臺灣各地嗎?

中央研究院民族學研究所博物館以民族所第一位外籍女性研究員鮑克蘭為主題,將於114年11月24日推出「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展。鮑克蘭女士生於德國,研究足跡遍及臺灣、中國、菲律賓巴丹群島以及太平洋地區,記錄當時少為人熟知的文化與族群。本次特展由民族所林文玲研究員策展,邀請大家一同揭開鮑克蘭女士隱而未顯、卻極具影響力的多重角色。

鮑克蘭女士1954年因戰亂輾轉來到臺灣,先加入國立故宮博物院,隨後投身於民族所,呼應創所所長凌純聲先生「搶救民族誌」的理念,前往臺灣各地原住民部落展開多次田野調查。她的田野紀錄與蒐藏被視為早期民族學研究的重要基礎。而其延伸至太平洋島嶼的研究視野,也為學術界開啟理解當地文化的新視角。本次特展透過鮑克蘭女士蒐藏的文物、照片、田野筆記、公文檔案與個人書信,試圖追尋鮑克蘭女士的研究關懷,以及其在民族所扮演的「前哨者」與「中介者」的角色。

「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展共有五大展區,「鮑克蘭女士的田野行跡」透過照片及地圖呈現鮑克蘭如何透過移動留下跨越地域的研究行跡。「物件含藏的知識軌跡」則以她蒐藏不同地區的文物呈現她帶有跨文化傳播的理論關懷與比較研究的視野。「田野場域的跨文化遭遇」展現她獨到的攝影眼光,讓攝影並不僅是紀錄事實的工具,而可以凸顯特定的社會現象與人際關係。「發出幽微聲響的檔案書信」藉由公文檔案與書信往來,呈現她在研究過程中的思考與行動,也反映她在民族所學術網絡與制度建構中的關鍵作用。「陽光充足的南臺灣」則揭示鮑克蘭女士退休後仍持續臺南地區平埔族群研究,詳實記錄信仰與文化習俗,展現她對臺灣土地持續而細緻的關注。

本次特展除了以多模態(multimodal)的策展方法呈現鮑克蘭女士田野調查中的文字、影像、文物及檔案與書信等素材外,更運用AI 動態化技術、3D全像投影以及語音合成技術,使靜態照片與物件「活起來」,讓鮑克蘭女士透過當代技術發聲(Voicing)。

策展人:林文玲(中央研究院民族學研究所研究員)

系統號:

A-101254

【展覽】轉機:臺灣女子移動紀事特展

標題:

時間:

2025年12月23日至2026年8月30日

地點:

臺史博展示教育大樓4樓第一特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

臺史博將於12月23日開幕的「轉機:臺灣女子移動紀事特展」,呈現臺灣女性在不同時代中突破限制、追尋新生活的過程。展覽自「#行前準備」開始,回顧女性「移動」所遭遇的困境,再分出「國內線」與「國際線」兩大路線:

-

「國內線」包括日本時代的產婆、1949 年戰亂中的女性身影、1970 年代鐵道隨車員、藝霞歌舞劇團巡演、工廠女工與女同志社群,再延伸到1990年代女性權益抗爭與跨國婚姻處境,其中也包括了今天(11月30日) #性別平等日 的紀念對象彭婉如,當年為女性參政權奔走的故事。

-

「國際線」則呈現張聰明的環球旅行、陳進、林月雲、莊淑旂等人赴日深造的志向;回望謝雪紅在俄羅斯覺醒的生命轉折;並展現美國作為求學、移民與政治流亡之地的多重意義;三毛筆下的撒哈拉,則開啟讀者對遠方的嚮往。

系統號:

A-101256

【展覽】看得見的紅樓夢

標題:

時間:

2024年5月17日至2026年5月17日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區203(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

展覽以三個軸線展開。一、「大雅可觀」:呈現《紅樓夢》迷人之處,在於貴族階級精緻的物質文化,在於其為作者生於江寧織造世家的生命經驗,所顯現出的富貴榮華;二、「異物奇貨」:挑揀書中來自外國的舶來品,提示作者以此襯托賈府的時尚,提示正因作者身處的時代宮廷流行「洋貨」,所掀起的仿效風潮;三、「一番夢幻」:說明書中人物依據使用、相關聯物品的描繪,塑造出不同的性格與隱喻,塑造出女性短暫卻燦爛的生命姿態,令人憐惜與不捨。

系統號:

A-101277

【展覽】甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展南部院區

標題:

時間:

2025年10月14日至2026年3月1日

地點:

國立故宮博物院南部院區S302展廳(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南部院區

聯絡人:

Tel: 05-3620777

內容簡介:

國立故宮博物院所承載的不僅是文物,更是一段跨越時代的集體記憶。2025年,是故宮發展歷程中的重要時刻——自1925年從皇家典藏轉型為全民共享的博物館已屆百年;自1950年遷臺並入北溝庫房保存文物屆滿75年;自1965年以「國立故宮博物院」之名在臺落地生根亦邁入第60年;同時也是南部院區自2015年開館至今的第10年。值此百年交會、甲子傳承的重要時刻,本院特別推出「甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展」,回顧過去六十年的足跡,並以百年底蘊展望未來無限可能。

歷經一甲子的發展,這座典藏近70萬件文物的殿堂,已成為世界最具影響力的博物館之一。本次特展聚焦故宮發展歷程中的關鍵轉折,與館藏文物被理解、詮釋的過程。展品精選百餘件,涵蓋書畫、文獻、古籍、器物、檔案與數位作品等多元媒材,包含多件限展書畫與文化部核定的國寶、重要古物。觀眾將不僅欣賞文物本身的藝術與歷史價值,更可透過它們窺見故宮與社會之間深層的互動——觀察文物如何在不同時代背景下被呈現與詮釋,並理解博物館如何在歷史脈絡中回應社會變遷,加以轉化,衍生出不同的審美、論述觀點及文化願景。

展覽特別著眼於故宮北部院區60年的成長歷程。透過「開門見山」、「相遇寰宇」、「萬象交織」與「迎向未來」等四個單元的敘事脈絡,呈現典藏體系的建立與擴充、赴外展覽與國際交流、藏品研究與詮釋的進展、數位典藏歷程等各種面向。同時,也將展出彭楷棟先生捐贈本院,現寄存於日本九州國立博物館的〈北魏釋迦牟尼佛坐像〉與〈絹本著色觀音曼荼羅圖〉兩件重要文化財。南部院區則首度展出本院三件舉世知名的北宋巨碑式山水畫——范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉。歷史不止於過去,也與當下緊密相連。故宮在臺灣的成長,是歷史與當代交織的見證,也為下個百年開啟新頁。

系統號:

A-101280

【展覽】寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景特展

標題:

時間:

2025年4月29日至2026年3月1日

地點:

臺史博展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

寫生,是運用畫筆與色彩,將眼前三維空間的實體景物,描繪為二維平面的作品,讓觀者無論在哪一個時空,彷彿能透過畫作看見繪者眼中的景物。我們熟悉的臺灣畫家陳澄波,是個熱愛寫生的藝術家,他的作品,幾乎都是在對象前完成的,也留下數張在寫生現場的得意照片。在二二八事件受害離世後,他的妻子張捷以秘密的收藏,也彷彿為他熱切卻不幸隕落的生命「寫生」,為臺灣歷史留下關鍵證物,當中也有許多見證時代的生活文物。

本次展覽以「由死到生」,從「隱藏到再現」的敘事軸線,分為6大單元,第一單元「生命之章」,從陳澄波的自畫像、遺書與遺照等,探索他對藝術的熱情追求與生命終點;第二單元「半樓仔頂的秘密」,展示張捷秘密收藏的空間與物件;第三單元「超級藏家——張捷」,展現張捷的成長歷程;第四單元「咱的家庭」探索張捷與陳澄波共組家庭的歲月與真摯情感;第五單元「街道上的畫家」帶領觀眾進入陳澄波作為畫家的交遊互動;最後,「為世界留下的」單元,引導觀眾思考個人留存與歷史的關係。展覽也特別打造張捷收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」,讓觀眾能親身體驗張捷當時所面臨空間窘迫、環境潮濕與蟲害等困境,也讓觀眾更能具體瞭解這批臺灣的重要文化資產,是如何被保存下來。

系統號:

A-101281

【展覽】天清清 地靈靈 The sky is clear and the earth is spirited

標題:

【展覽】天清清 地靈靈 The sky is clear and the earth is spirited

時間:

2025年11月1日至2026年1月25日

地點:

臺南市美術館1館1樓展覽室A、1館1樓工作坊(臺南市中西區忠義路二段1號)

主辦單位:

臺南市美術館

內容簡介:

「天清清地靈靈」與《道德經》第39章「天得一以清,地得一以寧,神得一以靈」產生深層呼應。「一」並非數目,而是宇宙中最原初的秩序與氣之凝聚,它蘊含了天地、 靈性與秩序的關係以作為討論「宇宙觀、人、信仰與藝術」的策展核心。

策展人以深耕台南的在地文史為底蘊,透過自身的投入學習與儀式參與,從道教文化的煙霧繚繞與科儀鼓聲中,在所有的感知中提煉出隱藏於細節深處的美學密碼。

本展覽將「得一」視為宇宙秩序的凝聚點與藝術創作的起點。無論是藝術家、攝影家 與道長、信眾的行動都可被視為「尋一」與「守一」的實踐,他們透過影像、儀式、 身體與物件,重構天地、人與靈之間的聯繫。

在這裡我們從道壇與城市之間的發展脈絡出發,試圖建構道教文化與城市、與個人之 間的精神匯流,超越傳統文物展示的界限,讓身體與心靈得以在此交織共舞。

The phrase “The sky is clear and the earth is spirited” deeply echoes Chapter 39 of the Dao De Jing: “Heaven attains clarity through the One; Earth attains stability through the One; Spirits attain vitality through the One.” Here, “the One” does not refer to a number, but rather to the primordial concentration of order and qi that underlies the universe. It embodies the relationship among heaven and earth, spirituality, and cosmic order. This concept serves as the curatorial core for exploring cosmology, humanity, faith, and art.

The curator, deeply rooted in the local history and culture of Tainan, draws from his personal study and participation in Taoist rituals. Through the smoke of incense and the rhythm of ceremonial drums, he distills subtle aesthetic codes hidden within sensory experiences.

The exhibition regards “attaining the One” as both the point of convergence of cosmic order and the origin of artistic creation. The actions of artists, photographers, Taoist priests, and devotees alike can be understood as practices of “seeking the One” and “preserving the One.” Through images, rituals, bodies, and objects, they reconnect heaven, humanity, and spirit.

From the evolving relationship between the Taoist altar and the city, the exhibition attempts to weave a spiritual convergence of Taoist culture, urban life, and personal experience—transcending the boundaries of traditional artifact display, and allowing the body and spirit to intertwine and dance together.

系統號:

A-101284

【展覽】千年神遇——北宋西園雅集傳奇

標題:

時間:

2025年10月10日至2026年1月6日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽館(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

西園雅集是歷史上最富盛名的雅集傳說——蘇軾(1037-1101)、黃庭堅(1045-1105)、李公麟(1049-1106)、米芾(1052-1108)、王詵(約1048-1104)等文藝天才,齊聚汴京(開封)舉辦了一場盛會。千年來這場並未發生的風雅韻事,不斷受到傳頌,成為歷代雅集仿效的原型。

本次特展以「西園雅集」圖像揭開第一單元的序幕。此圖據說由李公麟繪製,內容包括蘇軾揮毫、李公麟畫圖、陳景元(1035-1094)撥阮、米芾題石、圓通大師(1016-1082)談〈無生論〉等場景。這群文化菁英的墨跡,與當時牽動時局的司馬光(1019-1086)、歐陽修(1007-1072)等名臣作品及〈元祐黨籍碑〉皆搭配展出,有助感受當時的歷史背景。第二單元「舒心暢意」旨在彰顯這批文藝天才的書畫藝術成就。書法方面,蘇軾〈前赤壁賦〉、黃庭堅〈自書松風閣詩〉、米芾〈蜀素帖〉等名作,呈現北宋末多元且富個人情性的尚意書風;繪畫方面,李公麟稀世真跡〈五馬圖〉、忠實摹本〈山莊圖〉,以及米芾〈雲山〉等畫作,則可一窺北宋文人畫的各種觀點與實踐。第三單元「百代典範」,挑選後人對蘇軾、黃庭堅、米芾、李公麟的臨仿之作,展現他們對書畫發展的深遠影響。

無論千年前的西園雅集真實與否,今日這些文人的書畫珍蹟聚首外雙溪,讓這個夢幻的傳說在寶島臺灣實現。慶祝建院一百週年的同時,也期許國立故宮博物院能成為提供養分,培育未來典範的沃土苗床。

系統號:

A-101287

【展覽】甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展

標題:

時間:

2025年10月4日至2026年1月4日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽館105/107(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

國立故宮博物院所承載的不僅是文物,更是一段跨越時代的集體記憶。2025年,是故宮發展歷程中的重要時刻——自1925年從皇家典藏轉型為全民共享的博物館已屆百年;自1950年遷臺並入北溝庫房保存文物屆滿75年;自1965年以「國立故宮博物院」之名在臺落地生根亦邁入第60年;同時也是南部院區自2015年開館至今的第10年。值此百年交會、甲子傳承的重要時刻,本院特別推出「甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展」,回顧過去六十年的足跡,並以百年底蘊展望未來無限可能。

歷經一甲子的發展,這座典藏近70萬件文物的殿堂,已成為世界最具影響力的博物館之一。本次特展聚焦故宮發展歷程中的關鍵轉折,與館藏文物被理解、詮釋的過程。展品精選百餘件,涵蓋書畫、文獻、古籍、器物、檔案與數位作品等多元媒材,包含多件限展書畫與文化部核定的國寶、重要古物。觀眾將不僅欣賞文物本身的藝術與歷史價值,更可透過它們窺見故宮與社會之間深層的互動——觀察文物如何在不同時代背景下被呈現與詮釋,並理解博物館如何在歷史脈絡中回應社會變遷,加以轉化,衍生出不同的審美、論述觀點及文化願景。

展覽特別著眼於故宮北部院區60年的成長歷程。透過「開門見山」、「相遇寰宇」、「萬象交織」與「迎向未來」等四個單元的敘事脈絡,呈現典藏體系的建立與擴充、赴外展覽與國際交流、藏品研究與詮釋的進展、數位典藏歷程等各種面向。同時,也將展出彭楷棟先生捐贈本院,現寄存於日本九州國立博物館的〈北魏釋迦牟尼佛坐像〉與〈絹本著色觀音曼荼羅圖〉兩件重要文化財。南部院區則首度展出本院三件舉世知名的北宋巨碑式山水畫——范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉。歷史不止於過去,也與當下緊密相連。故宮在臺灣的成長,是歷史與當代交織的見證,也為下個百年開啟新頁。

系統號:

A-101288

【展覽】アジアの仏たち――永青文庫の東洋彫刻コレクション

標題:

時間:

2026年1月17日至3月29日

地點:

永青文庫(東京都文京区目白台1-1-1)

主辦單位:

永青文庫

內容簡介:

永青文庫の設立者である細川護立(もりたつ、1883~1970)は幼少期から漢籍に親しみ、渡欧を機に東洋美術を広く蒐集し始めました。中国考古や陶磁器ばかりではなく、中国の石仏・金銅仏、インドや東南アジアの彫刻をもコレクションに加えています。とりわけ北魏から唐時代におよぶ中国彫刻は、近代日本においていち早く中国美術を紹介・蒐集した早崎稉吉(はやさきこうきち、1874~1956)の旧蔵品が大半を占め、各時代の特徴を表した重要な像が多く含まれます。

本展では「菩薩半跏思惟像(ぼさつはんかしいぞう)」や「如来坐像(にょらいざぞう)」(いずれも重要文化財)をはじめとする中国彫刻のほか、多種多様なインド彫刻を7年ぶりにご覧いただきます。

また、2025年8月より一年間、日本最古の美術誌『國華』の表紙を、“細川ミラー”の名で広く知られる「金銀錯狩猟文鏡(きんぎんさくしゅりょうもんきょう)」(国宝)が飾っています。それを記念して本展で特別公開します。

系統號:

A-101278

【展覽】日中演劇交流展―欧陽予倩・田漢と日本

標題:

時間:

2025年10月14日至2026年1月25日

地點:

早稲田大学演劇博物館(東京都新宿区西早稲田1-6-1)

主辦單位:

早稲田大学演劇博物館、演劇映像学連携研究拠点、田漢基金会

內容簡介:

中国の近現代演劇は、20世紀初頭の日本で、坪内逍遙の文芸協会や新派・新劇の影響を受けた中国留学生によって開拓されました。西洋からの直接の影響以上に、日本の西洋演劇の翻案物が、中国に翻案されることによって受容されていったのです。

のちに「中国の現代演劇と伝統演劇との黄金の架け橋」と呼ばれ中央戯劇学院の初代院長となった欧陽予倩(1889–1962、俳優、劇作家、映画監督、演劇理論家)と、中国国歌の作詞者ともなった田漢(1898–1968、劇作家、演出家、詩人)の二人は、日本留学中から演劇活動に情熱を注ぎました。当時日本で上演されていた新派や新劇を熱心に観劇し、多くの日本の演劇人や文化人とも交流を重ね、そこでの刺激や経験は、彼らの舞台活動や戯曲創作などに大きな影響を与えました。帰国後、彼らは中国現代劇である「話劇」の開拓者として活躍し、中国演劇界を牽引するだけでなく、日中の演劇交流および両国の友好にも大きく貢献しました。

今回の展示では、欧陽予倩・田漢と当時の日本演劇や文化人との交流を主題として、先人による演劇交流の歴史を振り返ることによって、今後も演劇交流が架け橋となって、日中両国の相互理解が深まることを期します。

系統號:

A-101283

【展覽】人々を援(たす)け寄り添う神と仏 ――道釈人物画の世界

標題:

【展覽】人々を援(たす)け寄り添う神と仏 ――道釈人物画の世界

時間:

2025年11月22日至2026年1月18日

地點:

大倉集古館(東京都港区虎ノ門2-10-3)

主辦單位:

大倉集古館

內容簡介:

お正月や端午の節句などに登場する、七福神や鍾馗などの神や仏がいます。お寺や神社の奥深くにいるのではなく、人々の暮らしに溶け込みながら存在していました。現代ではあまり出会わなくなりつつありますが、江戸時代から昭和の初め頃には、掛軸や節句人形、瓦人形などに表現され、人々の願いに応えてきました。本展では、七福神や鍾馗などの民間信仰の神とともに、仏教の仏である普賢菩薩や文殊菩薩、禅宗で祀られた親しみのある姿の布袋、異国情緒を醸し出す奇怪な風貌の羅漢など、道教や仏教の神仏や人物を描いた「道釈人物画」を取り上げ、私達人間のそばに寄り添い、邪悪を払い、願いを叶え、ある時には生きる姿勢を示してくれた神や仏の姿を紹介します。

系統號:

A-101286

【展覽】性別越境の歴史学――男/女でもあり、女/男でもなく

標題:

時間:

2025年12月6日至2026年2月23日

地點:

國學院大學博物館(東京都渋谷区東4丁目10番28号)

主辦單位:

國學院大學博物館

內容簡介:

人類の最も自然的な側面と考えられがちな「性」は、極めて文化的な性格を有している。むしろ、生物学的な「男/女」に限定されない性のあり方こそ、動物と人間とを截然と分かつものだ。そして人々は、性別の垣根を越境してみせることで、超越した異能を身に付けることさえできると信じられてきたのである。とりわけ、祭祀や芸能に関わる世界では、異性装をはじめとする「性別越境」が重要な意味を持つことがあった。

そこで本展覧会においては、「あいまいな性」を許さなくなった明治以降の感覚を問い直しつつ、歴史的な「性」に対する意識を瞥見した上で、今日まで命脈を保ってきた日本文化における性の多様性について明確にしていきたい。

系統號:

A-101301

【展覽】ニッポン再発見――異邦人のまなざし

標題:

時間:

2026年1月21日至5月17日

地點:

東洋文庫ミュージアム(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

東洋文庫ミュージアム

內容簡介:

東洋文庫ミュージアムは約1年の休館を終えて、1月21日より開館いたします。リニューアル・オープンをかざる本展では、マルコ・ポーロから小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)まで、日本における異文化との接触・交流の足跡、そして外から見た日本イメージの変遷をたどります。

日本を訪れた外国人は、日本にどのような印象をもったのか、海外の文献のなかで日本はどのように記述されてきたのか、歴史的な出来事はどのように認識されているのか?

視点を変えると新鮮な気づきが沢山あるはずです。少し装いを新たにした東洋文庫で再発見しましょう。

系統號:

A-101302

【展覽】Hiroshima MoCA FIVE

標題:

時間:

2025年12月20日至2026年3月1日

地點:

広島市現代美術館 展示室B-2、B-3(広島県広島市南区比治山公園1-1)

主辦單位:

広島市現代美術館

聯絡人:

Tel: 082-264-1121

內容簡介:

「記憶」をテーマに、いまを見つめ直す5つの表現

美術館のリニューアルオープンにあわせて生まれ変わった公募展「Hiroshima MoCA FIVE」。第2回となる今回は、「記憶」をテーマに、応募総数280件のプランの中から、広島市現代美術館と特別審査員・服部浩之氏(東京藝術大学大学院准教授、国際芸術センター青森 館長)によって選出された5名/組の作品を紹介します。5つの視点から紡がれる「記憶」のかたちをご覧ください。

洪鈞元(ホン・ジュンユェン)

《義方—記憶の帰還》

《義方—記憶の帰還》は、作家の妻の祖父である林義方を中心に、記憶・歴史・地景の交錯を通して、彼が植民地期に日本へ留学し、広島原爆を生き延びたその生涯をたどる作品である。この展示では 、1930 年代の広島と嘉義の古地図を起点に、林義方がかつて生活し学んだ空間的な脈絡を再構成する。作家は妻とともに祖父の足跡をたどって広島を訪れ、成績表、通信記録、罹災証明書、踏査映像などを通じて個人の記憶を具体化している。また、林義方と台湾籍被爆者である莊司富子の幼少期の住まいは隣接しており、二人はいずれも青年期に広島へ進学している点で、互いに呼応する平行した軌跡を示す。作家はさらにアメリカへ赴き、莊司富子の娘みのりを訪ね、原爆資料や手稿を入手し、記憶の探究を地域と世代を越えて広げている。一方、本展では広島大学の川口隆行教授へのインタビューを通じて、長く顧みられてこなかった台湾人被爆者の歴史を明らかにする。最終的には、散文的な映像によって全体を結び、家族の記憶と歴史への思索に応答している。

系統號:

A-101330