標題

- 戦後の日中関係を考える——交流と交渉の軌跡

- 近代史青年學者論壇:經濟史的多方觀照

- 轉・文化:2026文化研究年會暨國際學術研討會

- 2026 AAS Annual Conference

- 國立臺灣大學歷史學系史原論壇學生論文研討會

- Sino-spheres:環境人文與社會科學研討會

- 第八屆魏晉南北朝文學與思想暨第二屆漢學國際學術研討會

- 2026第十四屆華嚴專宗國際學術研討會

- 比得哥什漢學家學術會議:第三屆漢語語言學、華語語系文學暨華人文化國際研討會(SinB-2026)

- 第48屆全國比較文學會議:地緣政治

- 中西哲學的返本與開新:以當代的挑戰為核心——國際學術研討會

- 2026年第22屆國際暨第44屆全國聲韻學學術研討會

- 重構跨越臺海的現代史:交纏、分歧與全球連結——國際學研討會

- 翁英惠教授的藝術教育與社會實踐論壇

- 第二十二屆先秦兩漢學術國際研討會

- 地景、身體與感官:宗教研究的數位轉向與多重感知 國際學術研討會

戦後の日中関係を考える——交流と交渉の軌跡

標題:

時間:

2026年1月24日(週六)14:00-17:30

地點:

東洋文庫2階講演室対面+ Zoomオンライン(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

一般社団法人中国研究所

聯絡人:

一般社団法人中国研究所,Tel: 03-3947-8029;E-mail: c-soumu@tcn-catv.ne.jp

內容簡介:

中国研究所では、2025年3月にシンポジウム「検証・戦後初期の日中友好団体」を開催しましたが、それにつづく戦後日中関係を検証・再考する企画の第2弾として、下記のシンポジウムを対面・オンライン併用で開催することになりました。

なお、今回のシンポジウムは例年同時期に開催しております新春講演会を兼ねて開催し、太田勝洪記念中国学術研究賞の授与式も本シンポジウムの開催前に行う予定です。奮ってご参加ください。

司会・ディスカッサント:村田雄二郎(中国研究所常務理事・同志社大学教授)

(1)日・中「友好貿易」の誕生と歴史的意義(14:00~14:40)

李豊(北京外国語大学日語学院講師)

(2)民間漁業交渉から見る戦後日中関係——1960年代を中心に(14:40~15:20)

横山雄大(同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科助教)

(3)1963年の中国学術代表団招致運動について(15:35~16:15)

樊怡舟(広島大学高等教育研究開発センター特任助教)

総合討論(16:15~17:30)

企画総括:孫安石(中国研究所常務理事・神奈川大学教授)

◆参加申込み◆

参加費は所員・研究会員・一般にかかわらず無料です。

こちらのGoogleフォームからお申し込みください。締切は前日正午まで。

※レジュメ資料は前日に電子データで登録したメールアドレスにお送りします。

※対面参加の方で紙資料をご希望の方は、300円徴収の上ご用意いたします。上記のGoogleフォームでの申込み時にご選択ください。

系統號:

C-101357

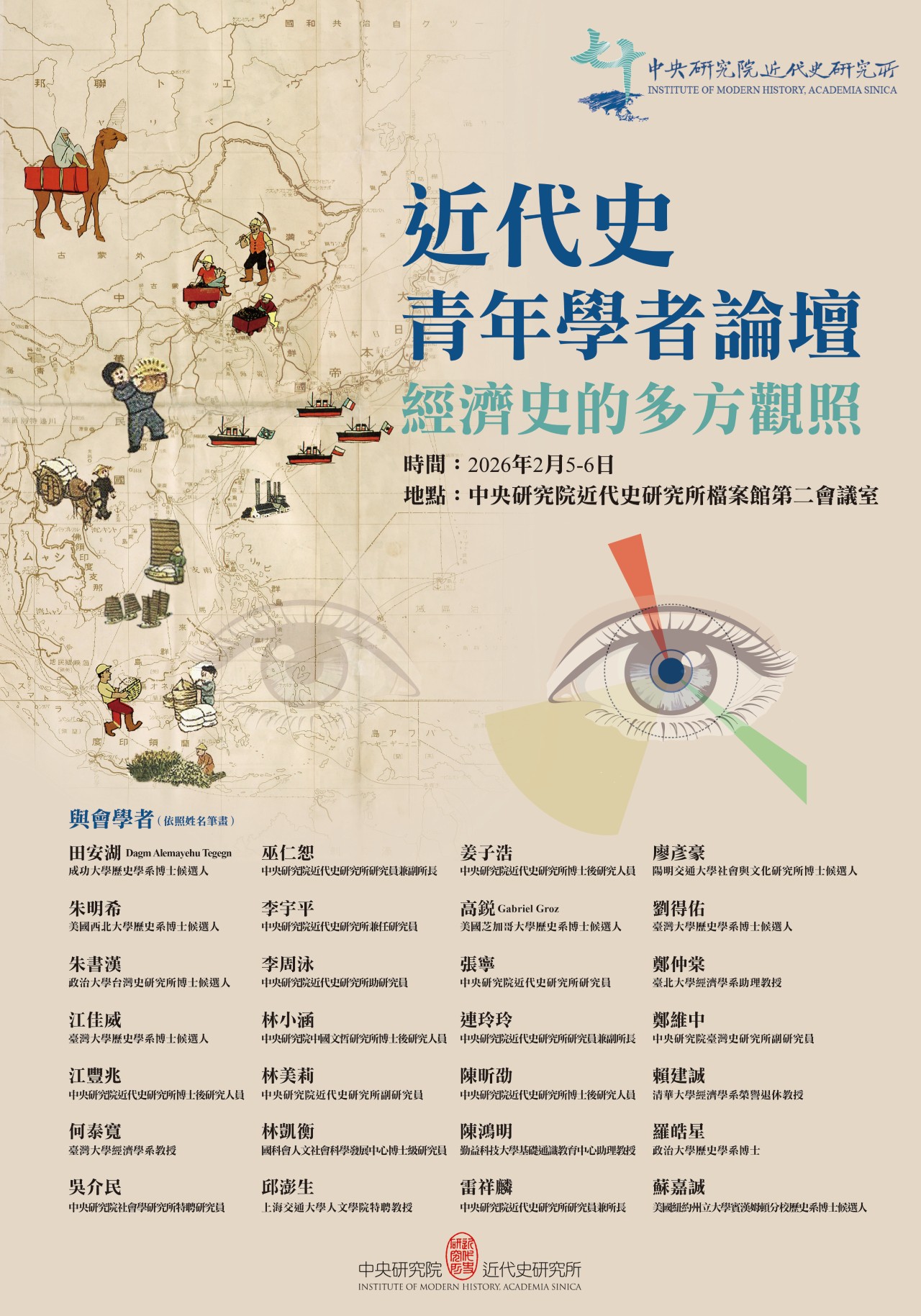

近代史青年學者論壇:經濟史的多方觀照

標題:

時間:

2026年2月5日至6日(週四至週五)9:00-17:00

地點:

中研院檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

聯絡人:

林小姐,E-mail: schuan@as.edu.tw

內容簡介:

中央研究院近代史研究所將於2026年2月5日至6日在臺北舉辦「近代史青年學者論壇」,以「經濟史」為核心,探討從傳統到現代的延續,以及世變之下的個人調適與制度轉型。我們歡迎能拓展研究視野、提出新案例與新議題的青年學者參與。

會議安排:交通費請自理,主辦單位提供二晚住宿(2月4日入住,2月6日退房)及會議期間餐食。若需延長住宿,費用自理。

*報名期限: 即日起至2026/01/27 12:00 (額滿截止)

※ 僅限「與會名單」人員與會。未報名或未錄取者,無法進入會場。

系統號:

C-101276

轉・文化:2026文化研究年會暨國際學術研討會

標題:

時間:

2026年3月7日至8日(週六至週日)

地點:

國立臺灣師範大學公館校區(臺北市文山區汀州路四段88號)

主辦單位:

CSA文化研究學會、國立臺灣師範大學國際臺灣學研究中心

內容簡介:

【主題說明】

在全球移動、數位技術與媒介變革的多重作用下,文化不再被視為一套穩固、封閉的意義詮釋系統,而是處於持續轉譯(translation)、轉化(transformation)、與重組(reconfiguration)的動態與流動的過程。文化的形構與傳遞,亦不拘泥於國族疆界或單一媒介形式,而是在語言、聲音、視像、身體與數位演算法之間展演其異質性與轉化性。

本屆年會與國立臺灣師範大學國際臺灣學研究中心共同舉辦,以「轉・文化」( trans-culturalization)為主題,重新思考文化生成與再生產的條件與形式。「Trans-」一詞不僅意指穿越、跨越,也隱含轉變、過渡與再生的動態能量;而「culturalization」則指出文化作為一種「中介性」(means),而非「終結性」(ends)的實踐場域,持續不斷地被形塑、編碼、混種,甚至抵抗與介入。因此「轉・文化」不僅是描述文化交流、翻譯與再語境化的狀態,更是指出文化生產與感知如何透過「越界技術」(trans-techne)與「跨界實踐」(trans-borders),包括性別、族群、地緣、媒介、身分等,得以被重新組織與想像。

2026文化研究年會邀請來自不同領域的研究者,共同探討文化如何在「跨」、「穿」、「串」中持續穿梭於語言與聲音、影像與文本、歷史與科技、族群與媒介、島嶼與世界之間,呼應文化研究對象徵意義、生產實踐與制度結構的多重關懷與批判視角。希望藉此延伸文化研究在臺灣的論述力道,彰顯台灣在世界文化構成中不可或缺的貢獻。透過「轉・文化」的視域,我們期待為當代文化研究提供一種更具流變性、動態性與多孔性的詮釋框架。

【注意事項】

1. 論文全文繳交截止日期:2026年1月10日(星期六)。

2. 非本會會員需於繳費通知後一個月內繳交註冊費500元(以篇為單位,若單篇文章有多位作者,僅需由一位作者繳交註冊費)。錄取者可選擇在繳交註冊費前辦理入會,成為本會會員。繳費通知將於近日以電子郵件方式寄發,請留意信箱。

3. 請發表者事先確認自身行程,確保未與研討會時間衝突。註冊費一旦繳交,概不退還。

4. 由於投稿數量眾多,為便於會議議程安排,恕無法接受投稿者自行選擇發表時段。

【子題名稱】

轉開酷兒生態女性主義

香港文化的再認與再造

符號之轉

變動時代的媒體轉向

文學的轉生與來世

AI 之轉/跨

鬼魅之聲

推活與追V:粉絲實踐再轉化

轉空間

原住民族之轉・文化

味之轉:臺灣滋味的轉化、轉述與轉譯

藝術與科技的轉向

島嶼之轉:世界中的臺灣

電影之轉

再造現場:超越文字的媒介如何轉化環境與健康議題

歷史轉譯、文化介入與記憶重寫

影像之流/轉

系統號:

C-101275

2026 AAS Annual Conference

標題:

時間:

March 12 – March 15, 2026

地點:

Vancouver Convention Center (Canada Pl Vancouver, BC V6C 0C3)

主辦單位:

Association for Asian Studies (AAS)

聯絡人:

Tel: (734) 665-2490,E-mail: rjones@asianstudies.org

內容簡介:

Each spring, the Association for Asian Studies (AAS) holds a four-day conference devoted to planned programs of scholarly papers, roundtable discussions, workshops, and panel sessions on a wide range of issues in research and teaching, and on Asian affairs in general.

Connect with your colleagues at the largest gathering of Asianists, March 12–March 15, 2026, in Vancouver, B.C., Canada.

Whole program and panels, please see the web-site: https://www.asianstudies.org/conference/vancouver-schedule/

About the book exhibition floor plan, see the web-site: https://s6.goeshow.com/aas/annual/2026/exhibitor_sales.cfm

The Center for Chinese Studies and National Central Library from Taiwan, together with the Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange, corporately exhibit publications at the 2026 AAS Conference (booth number: 116/118).

系統號:

C-101274

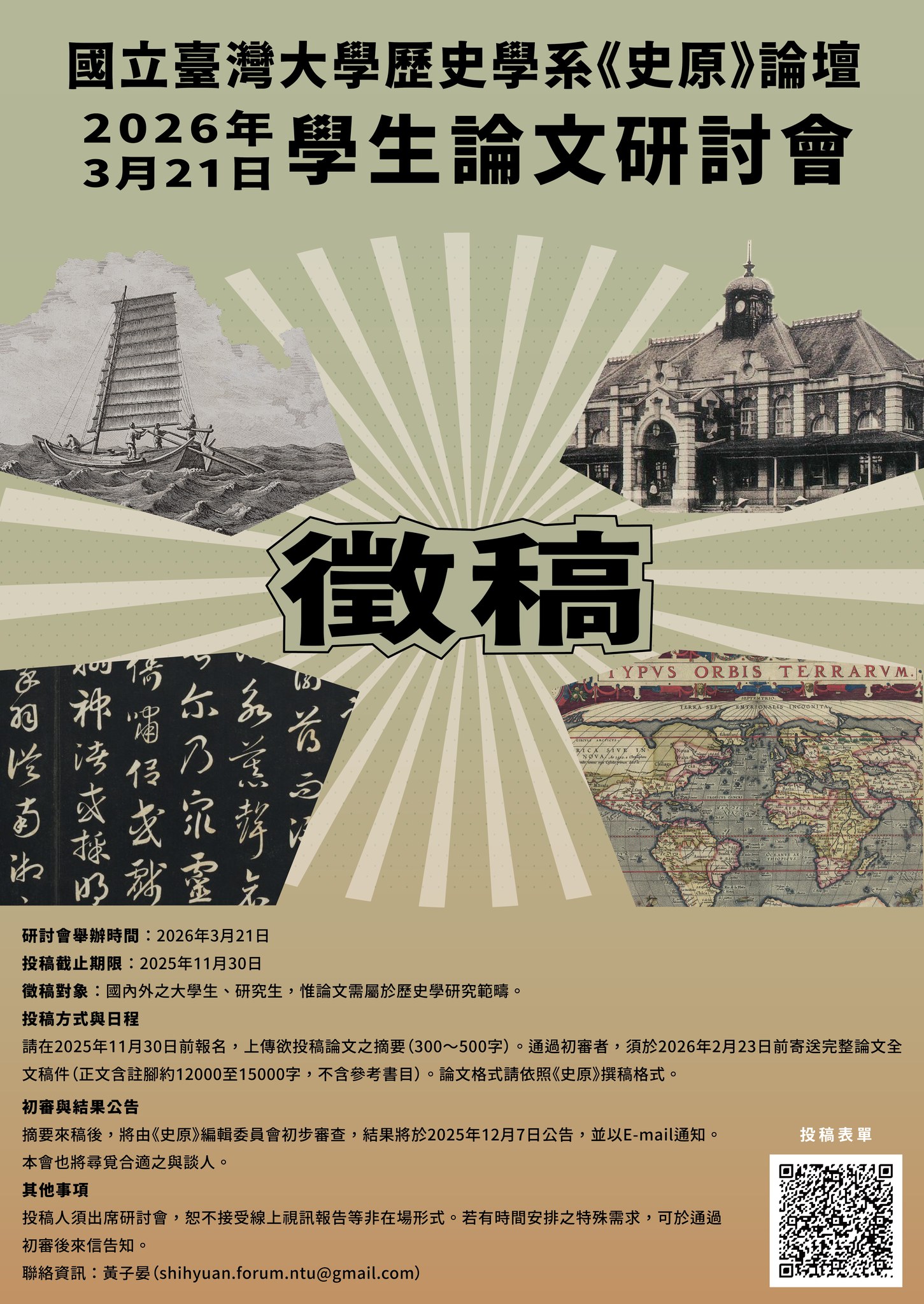

國立臺灣大學歷史學系史原論壇學生論文研討會

標題:

時間:

2026年3月21日(週六)

地點:

國立臺灣大學歷史學系(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史學系史原論壇

聯絡人:

黃子晏,E-mail: shihyuan.forum.ntu@gmail.com

內容簡介:

錄取公告

非常感謝大家踴躍賜稿,報名本次研討會,籌備團隊感到莫大榮幸。

本次收到海內外共94篇投稿,來自8個地區、40所大學,涵蓋政治與法律制度史、社會與文化史、思想與觀念史、性別與情感史、科學與醫療史、戰爭與外交史、宗教史、藝術史及數位人文等領域。

許多投稿內容富有創見、十分精彩,或另闢蹊徑探索經典課題,或發掘新材料以豐富歷史圖像,又或是挑戰新取徑、新範疇。然而,由於研討會場次有限,我們只能錄取約六分之一的投稿,為此深感遺憾。誠摯期盼未來能有更多機會交流,也非常歡迎海內外學人,無論是否報名本次研討會,都能踴躍投稿《史原》。

活動宗旨

《史原》論壇為國立臺灣大學歷史學系支持之學術交流平臺,定期舉行學群例會,並設有學術刊物,期能促進海內外年輕學人交流,分享彼此的學術成果。本論壇將於2026年春季舉辦學生論文研討會,敬邀對學術研究有興趣的您前來發表,與各校同學交流討論。誠摯期待各位的參與。

投稿方式與日程

通過初審者,須於2026年2月23日前,將論文全文稿件寄至聯絡信箱。正文包含註腳、不含文末引用書目,篇幅約12,000至15,000字。論文請依照《史原》撰稿格式。

其他事項

投稿人須出席研討會,恕不接受線上視訊報告等非在場形式。若有時間安排之特殊需求,可於通過初審後來信告知。

系統號:

C-101273

Sino-spheres:環境人文與社會科學研討會

標題:

時間:

2026年3月30日至31日(週一至週二)8:30-17:30

地點:

中研院近史所(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

內容簡介:

本所正在籌辦一場「Sino-spheres」研討會,旨在促進對華語世界及其相關地區環境、文化和社會不斷演變的交集進行更深入、具歷史意識的對話。本次研討會旨在匯集不同學科的學者,共同探討生態和社會文化領域如何相互作用、相互重塑,並挑戰對中國環境過去、現在和未來的傳統理解。在全球環境議題與政治、歷史和文化敘事深度交織的時代,我們力求創造一個批判性對話、新穎視角和有意義學術交流的空間。本次研討會鼓勵跨領域的廣泛討論,連結歷史學、文學、人類學、地理學及相關領域,而非孤立地看待環境挑戰。

討論的重點主題可能包括但不限於:

* 環境在塑造歷史和當代的時間、尺度、空間和能動性概念中的作用

* 自然在塑造歷史和當代認同中的作用

* 發展和都市化對地方生態的影響

* 媒體、文學和公共論述中環境危機的再現(社會技術、概念、物質)

* 災難與重建的政治

* 氣候變遷與脆弱性

我們歡迎關於環境正義、原住民和少數民族經驗,以及在華語和華人文化語境中思考氣候與環境的替代方式的觀點。透過匯集具有不同區域和學科專長的學者,本次研討會旨在激發新的對話和合作,超越活動本身,促進一個積極參與且不斷發展的研究網絡。

本次研討會與即將由 Bloomsbury 出版的「Sino-spheres」書系相關聯,該書系探討華語世界中環境、文化和社會的交集。雖然參與研討會不要求承諾加入書系,但我們希望它能成為未來合作和交流的催化劑。

共同召集人

傅家倩 (Jia-Chen Fu),中央研究院近代史研究所副研究員,Jfu@as.edu.tw

李逸飛 (Yifei Li),上海紐約大學環境研究助理教授;美國紐約大學全球特聘助理教授,yifei.li@nyu.edu

時程表

2026年1月31日:提交完整稿件供研討會參與者傳閱

2026年3月30-31日:研討會於臺灣台北中央研究院近代史研究所實體舉行

系統號:

C-101272

第八屆魏晉南北朝文學與思想暨第二屆漢學國際學術研討會

標題:

時間:

2026年4月24日至25日(週五至週六)

地點:

成功大學中國文學系(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系、英國威爾士三一聖大衛大學漢學院

聯絡人:

Email: weijin2024ncku@gmail.com

內容簡介:

本次會議基於培育人才與學術傳承之考量,特別以海內外「年輕學者」及相關研究領域的博士班候選人為主要徵稿對象,鼓勵學界的新一代生力軍積極參與,踴躍賜稿。為達到培育人才與學術傳承的具體效果,投稿人經本次會議籌備委員會審查通過後,籌備委員會將根據其研究主題邀請資深學者參與年輕學者的發表,與發表人深度交流與對話,並給予評論。期能藉由本次會議,使得年輕學者在資深學者的引領下,進行更深入的學習並得到研究啟發。歡迎青年學者踴躍就以下子題發表論文:

1. 魏晉南北朝文學研究

2. 魏晉南北朝思想研究

3. 魏晉南北朝文學與思想的關聯與交互影響

4. 當代魏晉南北朝文學與思想研究之反思

5. 經部典籍暨文獻學研究

6. 儒、釋、道三教經典研究

7. 國際漢學研究的前瞻議題

8. 跨文化視域下的漢學研究

9. 其他與會議主題相關之研究

系統號:

C-101270

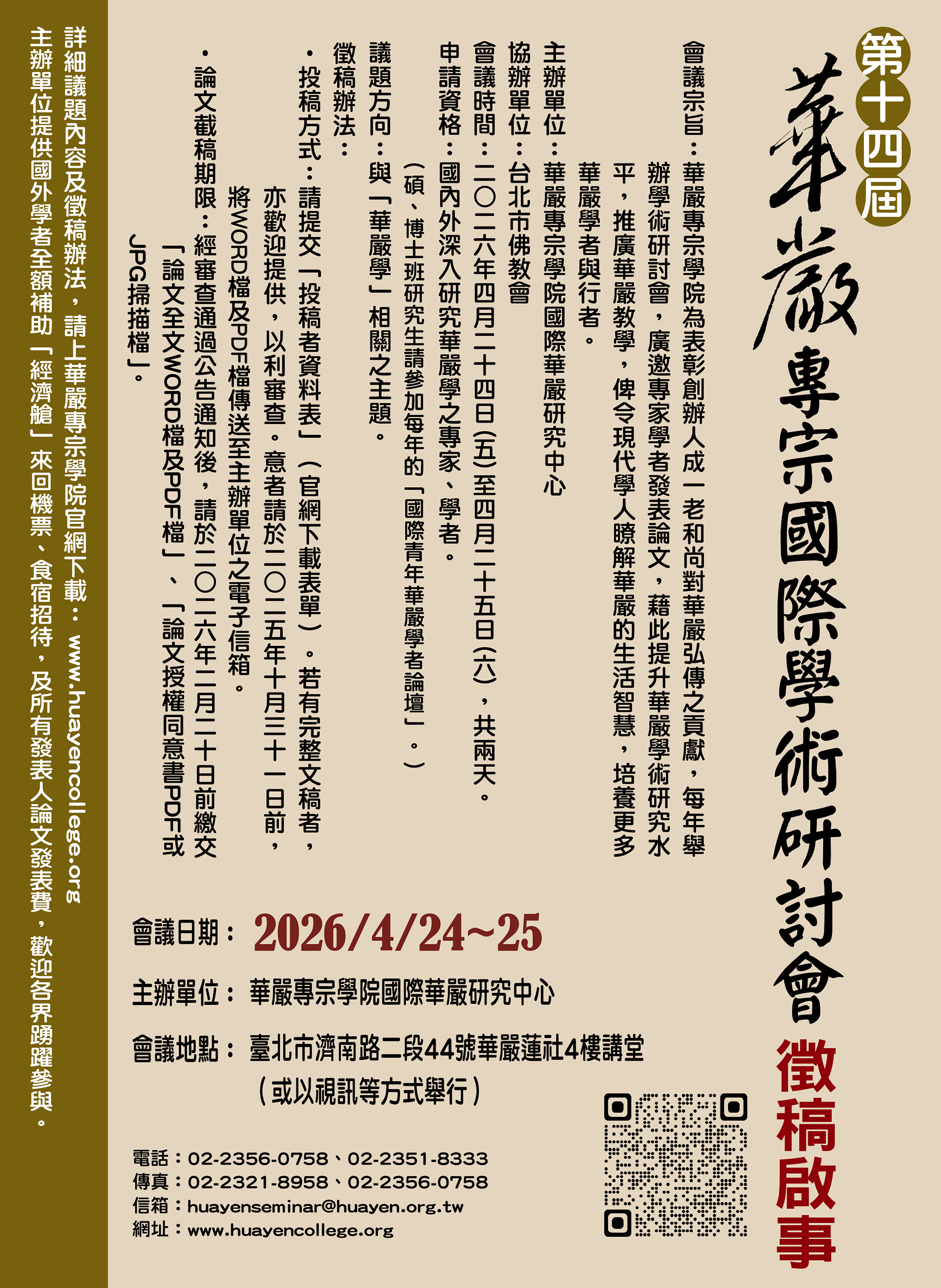

2026第十四屆華嚴專宗國際學術研討會

標題:

時間:

2026年4月24日至25日(週五至週六)

地點:

華嚴蓮社四樓講堂+線上視訊(臺北市濟南路二段44號4樓講堂)

主辦單位:

華嚴專宗學院國際華嚴研究中心

聯絡人:

Tel: 02-2356-0758或02-2351-8333,E-mail: huayenseminar@huayen.org.tw

內容簡介:

會議宗旨:

華嚴專宗學院為表彰創辦人成ㄧ老和尚對華嚴弘傳之貢獻,每年舉辦學術研討會,廣邀專家學者發表論文,藉此提升華嚴學術研究水平,推廣華嚴教學,俾令現代學人瞭解華嚴的生活智慧,培養更多華嚴學者與行者。

會議主題:

(一) 華嚴與現代議題

(二) 華嚴經論研究

(三) 華嚴歷史與文獻

(四) 華嚴哲學思想

(五) 華嚴宗與諸宗派思想之比較

(六) 華嚴宗祖師行誼

(七) 華嚴藝術與文學

(八) 其他與華嚴學相關之主題

*請儘量避免前人已發表過的題目,除非有新的資料發現或新的見解。歷年發表題目請參閱「國際華嚴研究中心・華嚴專宗國際學術研討會・歷屆研究論文目錄」

徵稿辦法:

審查通過受邀者請於2026年2月20日前,將「論文全文WORD檔及PDF檔」、「論文授權同意書PDF或JPG掃描檔」傳送至 huayenseminar@huayen.org.tw。電子郵件主旨請註明「2026 研討會全文稿件──姓名」。

研討會後,論文發表者請於2026年6月30日前,繳交修正後之論文WORD檔、PDF檔。

系統號:

C-101271

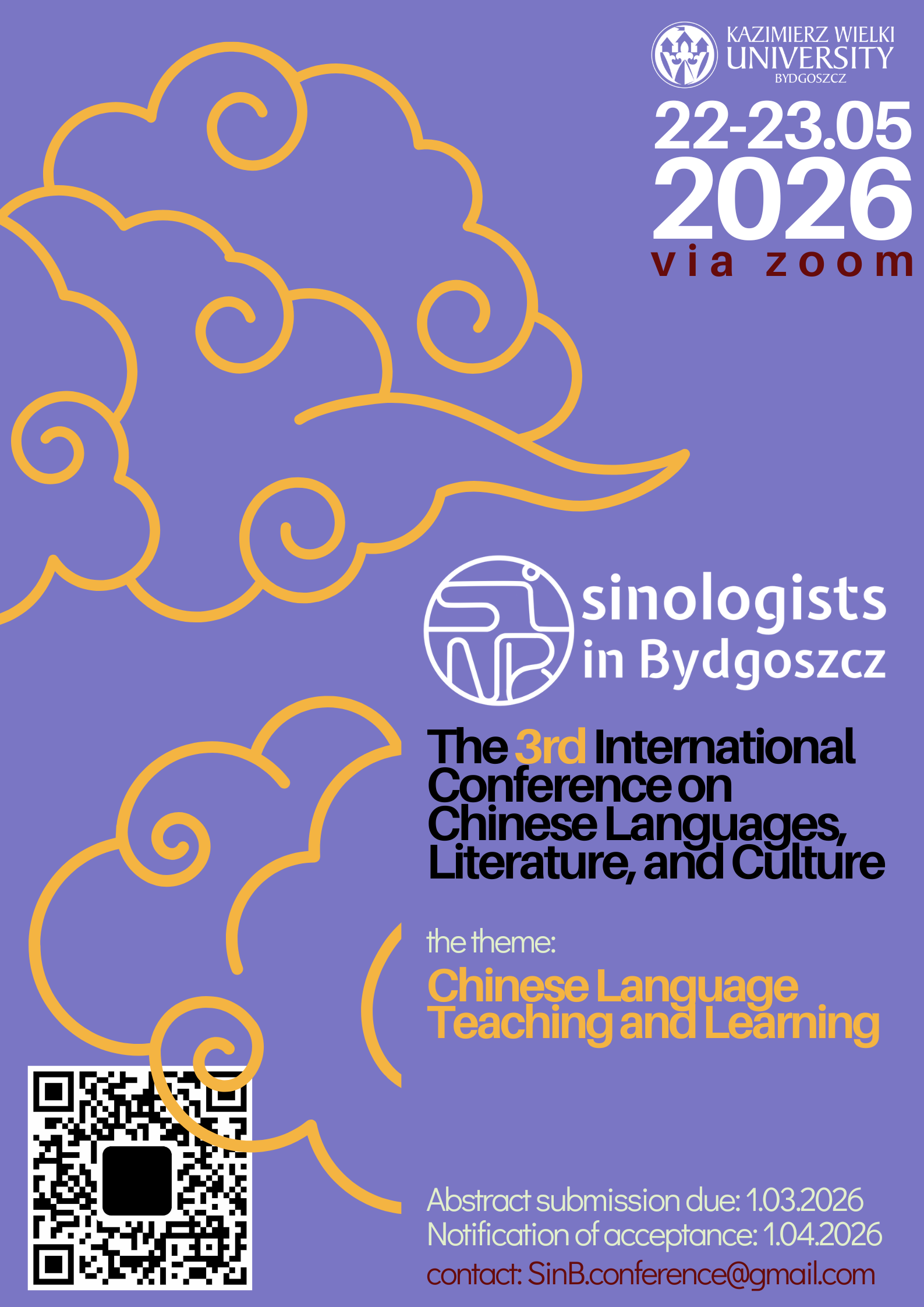

比得哥什漢學家學術會議:第三屆漢語語言學、華語語系文學暨華人文化國際研討會(SinB-2026)

標題:

比得哥什漢學家學術會議:第三屆漢語語言學、華語語系文學暨華人文化國際研討會(SinB-2026)

時間:

2026年5月22日至23日(週五至週六)

地點:

Zoom線上會議

主辦單位:

卡基米日維爾基大學(Kazimierz Wielki University)

聯絡人:

E-mail: sinb.conference@gmail.com

內容簡介:

比得哥什漢學家學術會議:第三屆漢語語言學、華語語系文學暨華人文化國際研討會(SinB-2026)將於2026年5月22日至23日假線上會議室舉行,本會議由卡基米日維爾基大學(Kazimierz Wielki University)主辦。旨在提供學者、實務工作者、教師及學生一個友善的跨領域平台,以供彼此交換想法、分享初步研究成果,以及討論漢語語言學、華語語系文學、華人文化及相關領域的研究發現。

本次會議的主題為:華語教學。除了一般發表外,我們亦有學生場次,歡迎學生踴躍投稿。另外,我們將於會議中舉辦兩場學術講座,敬請期待。

會議主題:華語教學。

摘要字數與注意事項:350字以內。

論文投稿截止日期:2026年3月1日,以收件人電子信箱收件時間為證。

論文審查:稿件採雙匿名審查制,審查通過者,將於2026年4月1日起寄送接受通知。

重要日期:

摘要截止:2026年3月01日

接受通知:2026年4月01日

本會議預訂於二〇二六年三月一日截稿。稿件採雙匿名審查制,敬請踴躍投稿。隨函附上徵稿啟事。

系統號:

C-101269

第48屆全國比較文學會議:地緣政治

標題:

時間:

2026年6月6日(週六)

地點:

中央研究院中國文哲研究所(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所、中華民國比較文學學會

聯絡人:

E-mail: 2026claroc@gmail.com

內容簡介:

中華民國比較文學學會謹訂於2026年6月6日(六)與中央研究院中國文哲研究所聯合舉辦第四十八屆全國比較文學會議,本次會議主題為「地緣政治」(Geo-politics),摘要截止期限延長至 2026年1月12日。

隨著冷戰結束,原本撐起整個世界秩序長達半世紀之久的雙極體系也跟著瓦解。不同於第一次世界大戰結束後四處瀰漫的惶惑不安,「西方」對於後冷戰年代的權力空位期並沒有太多擔憂。自由主義大獲全勝,「第三波民主」的浪潮也在全球各地持續翻騰,再再讓西方世界相信歷史終結已經到來。不管情不情願,站在霸權高位上的美國順勢接管了世界。但從老布希政府以來,用「華盛頓共識」(Washington Consensus)為模版來打造世界的種種介入最後證明只是治絲益棼:低估地緣政治的結果,介入行動反倒讓美國口中的「流氓國家」淪為「失敗國家」。2003年推倒阿拉伯復興社會黨(Arab Socialist Ba’ath Party)政權後,2014年的伊拉克反而成為伊斯蘭國(Islamic State)的搖籃,更不用講全球內戰造成難民潮不斷,導致全球極右勢力抬頭,連美國自己也難逃自由主義霸權的迴力鏢,在2016年迎來了「川普主義」的時代。此時此刻,在全球內戰的廢墟中,長期遭到理想主義壓抑而不見天日的地緣政治,已經走到必須重新進入比較文學思想視野的關鍵時刻。

從學科創始之初即懷抱著世界主義理念的比較文學,對於後冷戰時期世界秩序的重整總是保持極高的敏感度。譬如說,比較文學學者普拉特(Mary Louise Pratt)便在1995年的美國比較文學學會(ACLA)的學門報告中,直面當時對於歷史終結的熱切期待,強調比較文學研究必須積極回應「全球化、民主化與解殖民」的潮流。學者卡迪爾(Djelal Kadir)則在2006年的ACLA學門報告中,提醒比較文學研究者必須對「不在乎差異」(indifferent to difference)的自由主義霸權保持警醒,以免與同樣不在乎差異的恐怖主義形成共謀關係,從而陷入所有的差異都「無從比較」(incomparability)的困境。在預先敲響自由主義霸權的喪鐘之餘,卡迪爾也提醒那些過度順應新自由主義與新保守主義的比較文學研究必須從研究困局中破繭而出,以不同的路徑來重新思考差異的問題。

如今,自由主義霸權已然搖搖欲墜,「晚期法西斯主義」(語出Alberto Toscano)甚囂塵上,地緣政治乃是一個可行的思考路徑。一向崇尚國際主義與世界主義的比較文學研究者有必要嘗試新的地緣政治框架,在「介入」與「姑息」之外,探討國際政治與文化現實中無法迴避的差異議題。史丹潔(Isabelle Stengers)、拉圖爾(Bruno Latour)、許煜(Yuk Hui)等哲學家對「外交」(diplomacy)的重新定義,便是晚近企圖重建地緣政治框架的不同構思。一個心繫地緣政治糾葛的世界文學視角,是否真能避免重蹈自由主義的覆轍,跳脫「全球化」與「民主化」等高蹈話語的制約,落實比較文學學者丹姆羅許(David Damrosch)所言的「流通」與「多變性」願景?

為了讓地緣政治擺脫與現實主義的高度連結,改變我們用以思考政治的尺度或許不失為一個可行的方向。例如,以往在談論地緣政治時,經常以國家為主要尺度,在政治賽局裡縱橫捭闔的也多半限於人類行動者。我們在思考文學研究與地緣政治的關係時,是否可參照布勞岱爾(Fernand Braudel)的做法,將地理、環境、風土等等視為文學書寫的前景而非外緣因素,並把非人行動者的作用納入考量?甚至,我們是否可以嘗試轉換現實政治的尺度,改以「地質政治」(geo-politics)的框架來勾描人類世(Anthropocene)的地緣政治論,藉由政治與地質兩者的相互激盪,開拓思想的新版圖?各種當代比較文學的研究路線,包含德勒茲去╱再疆域化論述、新物質主義、跨域媒介研究、醫療人文、行星思維、數位人文、非人或「不僅是人類」(more-than-human)的觀點等,又如何能豐富地緣政治的視角?各類地緣╱質政治思維,包含女性主義地緣政治、大眾地緣政治(如鋼鐵人作為美蘇科技競賽之文化體現),或是物質文化物件與基礎設施(如地圖、石油管線、海底纜線與Google街景影像),對比較文學研究又能有怎樣的啟發?

在這個美俄、美中政治角力越顯劇烈、各地域戰爭衝突頻傳、保守與進步勢力衝突日益極化的年代,地緣政治的相關議題實乃方興未艾。因此,我們誠摯邀請各方學者從多樣化的角度,重新思考各類型或尺度的地緣政治,及其與比較文學的關聯。本次年會建議的子題列舉如下,但亦歡迎其他與大會主題相關的論文投稿。

*比較文學與地緣政治

*翻譯研究與地緣政治

*台灣文學與地緣政治

*圖文小說與地緣政治

*生態文學與地緣政治

*人類世與地緣╱質政治

*大陸、群島與海洋的地緣政治

*跨域媒介研究與地緣政治

*物質文化與地緣政治

*新物質主義與地緣政治

*新自由主義、新保守主義與地緣政治

*全球內戰、外交與地緣政治

*基礎設施與地緣政治學

*科學、科技與地緣政治學

*醫療人文與地緣政治

*行星地緣政治學

*雲端地緣政治學

*非人╱不僅是人類的地緣政治

*女性主義地緣政治學

*批判地緣政治學

*大眾地緣政治學

本次會議接受中、英文投稿(惟會議主要以中文進行發表),開放個人與小組(三人)提案發表論文,請於2026年1月12日前以電子郵件夾帶Word檔提案申請。個人提案者,請準備論文摘要(500字以內),並附上個人簡歷(包括學經歷、現職、簡要代表著作目錄、電郵信箱);小組提案者請準備整組提案說明(500字以內)以及各篇論文摘要(500字以內),並檢附所有成員簡歷。

提案請寄:

電子信箱:2026claroc@gmail.com

郵件主旨:投稿第四十八屆全國比較文學會議

聯絡人:黨可菁小姐

會議籌備小組將於2026年2月初通知審查結果。獲接受者需於2026年5月16日前繳交論文全文,且須在會議議程確定之前取得本會會員資格,相關入會資訊請見學會網站:https://claroc100.wordpress.com/join/。

重要日期

摘要截止期限:2026年1月12日

摘要接受通知函寄送時間:2026年2月初

入會期限:2026年5月16日

全文繳交期限:2026年5月16日

會議日期:2026年6月6日

注意事項:

發表論文者,需具備中華民國比較文學學會的會員資格。請在接獲摘要錄取通知後,於2026年5月16日前完成入會手續。外國籍發表者或無法成為會員之發表者,需繳交論文發表註冊費:社會人士2000元,學生人士1500元。

會議資料等將寄送國家圖書館,以豐富我國學術典藏。

系統號:

C-101401

中西哲學的返本與開新:以當代的挑戰為核心——國際學術研討會

標題:

時間:

2026年6月16日(週二)

地點:

東海大學哲學系(臺中市西屯區臺灣大道四段1727號)

主辦單位:

東海大學哲學系

聯絡人:

林小姐,Tel: 04-23590420,E-mail: fonghsiu@thu.edu.tw

內容簡介:

📌會議簡介

東海大學哲學系謹此邀請人文學門學者參與「中西哲學的返本與開新:以當代的挑戰為核心」(Returning to and Renewing Philosophical Traditions: Chinese and Western Philosophy in Response to Contemporary Challenges)國際學術研討會並撰寫論文。二十一世紀的今日,隨著AI時代的開啟,人類面臨了更多的挑戰,不管是技術的日新月異、當前動盪不安的多元社會,還是極端氣候下的環境反省,都使得哲學家不能只是沉浸在古老哲學智慧的愉悅中,更要面向挑戰,企盼能在新問題意識下,於復歸哲學傳統中探尋新的哲學途徑,我們希望透過「中西哲學返本與開新」的主題,讓哲學家的反思能充分得到交流與彼此取益。

本會議邀請海內外學者共同參與「中西哲學的返本與開新:以當代的挑戰為核心」,並就以下建議子題發表論文:

1. AI的挑戰與反思

2. 變動的主體性

3. 公民與社會實踐

4. 環境、生命與自然

5. 其他與會議主題相關之研究

📌其他會議相關事項

語言:中文/英文。

會議論文於2026年5月11日(一)前提交。

系統號:

C-101268

2026年第22屆國際暨第44屆全國聲韻學學術研討會

標題:

時間:

2026年6月23日至24日(週二至週三)

地點:

政大中文系行政大樓第一、第二會議室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學中國文學系、中央研究院語言學研究所、中華民國聲韻學學會

聯絡人:

彰師大臺文所 陳教授,Tel: 04-7232105#2627;E-mail: 42nchcp@gmail.com

內容簡介:

會議主題:「聲韻縱橫──漢語音韻研究的歷時與共時維度」

會議子題:

(1)漢語音韻史的回顧與展望。

(2)漢語方言音韻的時空整合研究。

(3)漢語文獻的歷時演繹與共時分析。

(4)聲韻學與構詞句法的關連與互動。

(5)等韻學材料的研議與探究。

(6)漢語音韻與臺灣本土語言的互動。

(7)臺灣本土語言研究對漢語音韻學的啟示。

(8)域外漢語材料的歷史音韻研究。

(9)其他與漢語音韻學相關之議題。

重要時程

2026/01/16 (週五) 摘要投件截止

2026/02/13 (週五) 公告摘要審查結果

2026/04/06 (週一) 開始報名:請參本網站

系統號:

C-101358

重構跨越臺海的現代史:交纏、分歧與全球連結——國際學研討會

標題:

時間:

2026年8月4日至6日(週二至週四)

地點:

中研院近史所(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

二十世紀中國史學會(HSTCC)、中央研究院近代史研究所

聯絡人:

林小姐,E-mail: schuan@as.edu.tw

內容簡介:

本次會議由中央研究院近代史研究所(Institute of Modern History, IMH)與二十世紀中國史學會(Historical Society for Twentieth-Century China, HSTCC)聯合主辦,地點為中央研究院。HSTCC是研究現代中國的重要國際學術組織,其附屬學術期刊為《二十世紀中國》(Twentieth-Century China),由約翰霍普金斯大學出版社出版。近代史研究所甫於今年慶祝成立七十週年,成立以來一直是探討過去四百年來歷史發展的學術重鎮,以中國與臺灣為研究核心,重視長時段視野之研究,探討範圍延伸至全球華語社群及現代東亞的區域連結。本次會議特別鼓勵採用創新的敘事與方法,對臺海兩岸的現代歷史進行批判性考察與重構。

與會者請自行負責交通費,主辦單位將提供中央研究院學術活動中心四晚住宿(自8月3日入住,8月7日退房)。會議期間,主辦單位亦提供午餐與晚餐。與會者若希望在臺北延長停留,主辦單位可協助延長在本院的住宿時間,費用請自理。

請注意,會議發表人須為HSTCC有效會員(並已繳交會費)。年度會費為美金67元(研究生可免繳),其中包含會議註冊費及《二十世紀中國》電子版期刊之閱覽權限。

系統號:

C-101267

翁英惠教授的藝術教育與社會實踐論壇

標題:

翁英惠教授的藝術教育與社會實踐論壇

時間:

2026年9月12日(週六)

地點:

樹德科技大學圖資會議室LB103(高雄市燕巢區橫山路59號)

主辦單位:

樹德科技大學通識教育學院

聯絡人:

黃文樹教授,Tel: 07-6158000#4224

報導者:

黃文樹

內容簡介:

一、論壇緣起

翁英惠教授(1950-),系出義竹翁家,自小薰習優質的家風庭訓,又蒙傑出兄長聯合國國際貨幣基金研究院副院長翁崇惠博士(1940-)、中央研究院院長翁啟惠博士(1948-)的關懷與支持,邁向藝教之路。他畢業於中國文化學院美術學系,國立臺灣師範大學美術研究所進修結業,歷任中華藝術學校創校校長,樹德科技大學視覺傳達設計系教授並曾兼任流行設計系主任、應用設計研究所所長、設計學院院長,培育出成百上千的優秀人才,在全球性設計競賽中屢獲最高榮譽,成為「臺灣之光」。誠如《人間福報》的下面報導:「翁英惠教授在院長任內,立下與國際接軌的精英計畫績效卓著;去年(2015)共帶隊樹德科技大學設計學院拿下十四個紅點獎,其中更有六個獲得最佳獎,並將十八位設計學院的學生導入世界頂尖名校──『英國倫敦藝術大學』,進行創作交流與發表,讓『臺灣』的名號在國際競賽及國際名校熠熠生輝。」

由於翁英惠教授在藝術教育的卓越貢獻,2016年《人間福報》稱譽他為「教育家」,是頗為契合的。一般謂「教育家」有別於「教書匠」,教書匠僅於傳授知識與技巧,但教育家除了要傳授知識與技能,更要具備「樂道自得」的心態,兼重身教與言教,在長期教育生涯中體現「師道」精神。教育家秉持教育工作是「精神富貴」的志業,能從學生的成長與成就中獲得喜悅,並在追求專業與德行上作出貢獻。翁英惠教授「視教育為德業」,他指出:「為師之道,如同行菩薩道」;「視學生如己出」;「教育是一件極其神聖的工作,要是沒有如菩薩般的慈悲願行,是很難把別人的孩子,當成自己的一樣用心的。」「每個具有藝術性向的孩子,應讓他們隨著興趣成長,但不管是在靈感或創意上,我更教導他們除了滿足個人才華之發揮外,應該更要有能力貢獻社會。……除了涵養心智,更要讓他們所受的藝術教育都能內化為善美的情操。」這些教育觀點,彌足珍貴。

翁英惠教授自1968年跨入杏壇,首任臺北復興美工產品及平面設計教師兼設計組長,將業界CIS理論與實務導入畢業專題,展出成果非凡,榮獲外貿協會邀請唯一高中職進入全國大專設計聯展(今新一代展前身)。

1980年,因老家需求,曾服務於省立後壁高中美工科半年,雖然時間短暫,所帶領的畢業班畢業製作成果,仍獲得社會重大廻響與肯定。

1982年,翁英惠教授接受林顯茂校長的邀請,擔任高雄市立海青工商美工科主任,戳力於創新課程規劃及環境設備改進,成為教育部工職教育改進「工藝群美工科」的典範。他曾親自指導國家選手進軍國際技能競賽,連續三屆獲得銀牌、雙金牌及銅牌的榮耀,為國爭光。

1988年,翁英惠教授成功的扶植私立高雄建功中學,改制辦理藝術教育,成爲高雄市中華藝術學校創校首任校長。1999年,申請教育部通過,辦理全國第一所12年一貫藝術中小學,實施藝術教育雙軌制,獲得社會各界的贊揚和肯定。

2000年,在完成中華藝校階段性任務後,放棄國立大學的邀請,進入樹德科技大學服務,致力於設計領域的教育推展,在「知識創新與國際接軌,應用實務與產業連結」的教育理念下,曾締造樹德科大設計學院,在德國iF創意創新指數評比爲全球第8的美譽。翁英惠教授不但致力於藝術與設計教育工作,在學術創作及專業服務亦富有成果。他勤於著書立說,諸如編著臺灣第一本《造形原理》教科書,宣揚「十二年一貫藝術中小學教育理論與實務」。

在迎合產業發展方面,撰述〈以文化為本的創意產業思考〉、〈文化元素的萃取與轉化設計〉、〈造形藝術的哲學思維與科學實踐〉、〈造形美的解析〉等期刊論文。

在專業服務方面亦熱心投入,如「中華民國75年臺灣區運動會VIS規畫設計」、「高雄市立美術館VIS規劃設計與執行」、「陳啓川文教基金會VIS規劃設計」、「高雄捷運視識別系統建置計畫」、「臺南縣文化局視覺識別系統規劃設計」、「中華民國104年大學運動會識別系統規劃設計」、「高雄城市CAD品牌認證計畫」等重要社會服務案例,也都獲得各界極高的評價。

在校園的學術研究計畫與執行亦屢創新機,如「樹德科技大學文化創意與數位內容研發中心的建置與執行」、「高雄駁二藝術特區經營管理計畫」、「校園設計師檢核」、「校園菁英培育接軌國際發展計畫」、「橫山創意基地與各系主題工坊建置計畫」、「橫山創意基地與產業共構品牌服務計畫」、「樹德科大創意百點培育計畫」、「設計學院國際見學實習實驗課程計畫」等特色計畫,都能帶動學院整體發展,落實學術創新與國際接軌,應用實務與產業連結的發展效益。

翁英惠教授服務於藝術與設計教育四十餘年,其創意創新的思維及熱誠務實的服務,所到之處都能開花結果。從其榮獲「社會優秀青年奬」(1985年)、「高雄市十大傑出市民奬」(1998年)及教育部頒發的「師鐸獎」(1988年)、「國家藝術教育貢獻奬」(2015年),實至名歸。

由上面簡要之勾勒可知,翁英惠教授有其成長故事、發展軌跡、優越成就,特別是他長期致力於藝術教育,實踐其富「師道」淑世精神的藝術教育觀,取得豐碩成果,於臺灣藝術教育實有大功。此就學術與教育發展而言,翁英惠教授精彩的藝教人生,當有待舉辦論壇,進行學術梳理、分析與交流研討,使其意涵與價值彰顯出來。

二、徵稿方式暨研討議題

本論壇分為二大部分,一是學術論文研討,二是論壇分享與對話,除邀稿之外,亦採公開徵稿。學術論文,字數以10000-12000字為度,格式參考「樹德科技大學學報」之規範。論壇分享文,為字數2000字以上之「敘述性文章」──指以故事形式呈現或描述某種情境、事件、觀點的文章,其寫作風格著重於情節、場景、人物和情感的細節描寫。稿件請以word傳至計畫主持人黃文樹教授的email:wen@stu.edu.tw,主旨標示「翁英惠教授的藝術教育與社會實踐論壇稿件」。投稿者請註明作者姓名、服務單位、職稱、聯絡方式(含手機電話、email、通訊地址等)。

無論學術論文或敘述性文章,來稿請於2026年7月12日(週日)前提交完整稿。主辦方將在2026年8月10日前公布並私訊通過名單。凡錄用者,務必於論壇當天全程出席,並備PPT進行現場口頭發表。本會將酌致稿酬,以表謝意。至於北部、中部來發表、分享的貴賓,本會亦將酌給來回交通費(含高鐵及左營高鐵站⬌本校計程車費)。經本論壇錄用之論文及文章,請授權主辦單位與計畫主持人以紙本或其他方式出版、發行。

本論壇研討議題之方向(角度)如後:

1.溯源翁英惠教授的出身背景、家風庭訓,以及各求學階段師長之啟迪等,探討此等因素如何交互作用,從而對其成長與發展起到哪些影響作用。

2.探究翁英惠教授在專業學術的創作、應用與貢獻。

3.考察翁英惠教授在藝術學校的校務經營理念與實踐。

4.梳理翁英惠教授在大學院系的行政治理及展現。

5.針對翁英惠教授在藝術與設計教育之理念與作為,加以介紹、解説、分析,並提出評論。

6.針對翁英惠教授的藝術與設計創作等,剖析其理念及特點。

7.就您與翁英惠教授的交流與互動經驗,以及您對他的所知所見所聞,述其行誼、教學、研究及任事風格等,提出分享。

8.就翁英惠教授在藝術與設計教育上的建樹與貢獻,加以梳理,歸納其重要層面,並提出評價。

9.綜合上面各方向、子題,作統整性的述論。

10.其他與翁英惠教授密切相關的課題。

系統號:

C-101374

第二十二屆先秦兩漢學術國際研討會

標題:

時間:

2026年10月23日至24日(週五至週六)

地點:

輔仁大學(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學中國文學系

聯絡人:

Tel: (02)2905-2845,E-mail: edith7384@hotmail.com

內容簡介:

會議主題:與先秦兩漢相關範疇之

(一)經學

(二)史傳諸子

(三)文學辭賦

(四)語言文字

(五)出土文獻

(六)其他相關議題

截稿期限:

1、論文題目與提要:2026年01月05日前。(請見提要表)

2、論文全文付梓稿:2026年08月15日前。

投稿者務請依照本會撰稿格式書寫,以利編輯作業。

並請將論文題目與提要、論文全文付梓稿於相關截止日前

將電子檔寄至:edith7384@hotmail.com

郵件標題格式須為:〈稿件名稱〉-作者姓名。

提要審查:論文提要經大會學術組審議後,另行於2026年2月28日

前專函通知審查結果。

系統號:

C-101368

地景、身體與感官:宗教研究的數位轉向與多重感知 國際學術研討會

標題:

地景、身體與感官:宗教研究的數位轉向與多重感知 國際學術研討會

時間:

2026年11月19日至20日(週四至週五)

地點:

中央研究院歷史語言研究所文物館5樓會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所禮俗宗教研究室、中央研究院數位人文創新研究計畫「臺灣宗教地景地理資訊系統發展與研究」

聯絡人:

陳博士,E-mail: elia@as.edu.tw

內容簡介:

【中研院史語所】「地景、身體與感官」國際學術研討會 徵稿啟事

會議名稱:地景、身體與感官:宗教研究的數位轉向與多重感知

Landscape, Body and Sensory: The Digital Turn and Multiple Perceptions of Religious Beliefs

一、會議簡介

適逢「臺灣宗教地景地理資訊系統」(GISRL)計畫建置十週年,本會議旨在結合地理資訊系統(GIS)的宏觀視野與感官史、身體史的微觀分析,探索宗教地景在數位時代下的動態意涵。將關注在如何透過數位工具重塑「宗教地景」的定義,並探討信仰者在儀式與地景互動中產生的身體實踐與感官體驗(如聲音、氣味、觸覺)。期盼藉此深化數位人文與宗教文化史的跨域對話。

二、徵稿子題

1. 宗教地景調查與數位人文應用

.GIS 與宗教研究新典範:資料建置、詮釋挑戰與空間分析。

.宗教網絡、信仰傳播路徑與神聖空間的變遷。

.數位轉譯與再定義:可視化、數位建模、VR 在非物質文化遺產中的應用。

.群眾協作模式的方法論與倫理探討。

2. 感官、身體與地方性的連結

.身體經驗與地方知識:朝聖、苦行及儀式動作與地景的互動。

.感官經驗的生產與規範:氣味、聲音、觸覺在宗教場域中的作用。

.感官史與數位資料對話:利用數位檔案重建非視覺性的宗教經驗。

.性別、族群與世代:不同群體在宗教地景中的差異化感知與實踐。

三、重要日期

摘要截止:摘要截止: 2026年3月2日(400字以內,電郵寄至elia@as.edu.tw,陳博士收)

審畢通知:2026年3月16日以Email通知

論文截稿:2026年10月19日(中英文皆可,文長1.8萬字為限,會後將出版主題論文集)

系統號:

C-101370